Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Oblicuas

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Tras seis años de larga espera desde su primer libro de relatos, Claroscuro (Ediciones Oblicuas, 2017), Pedro Díaz regresa con una nueva antología, Umbra, en la que desarrolla de manera todavía más acertada e inquietante las temáticas que poblaban aquella primera obra. Con extensiones diversas, que van desde el microrrelato de menos de una página a casi la novela corta que da el cierre al libro, los cuentos de Umbra transitan la ciencia ficción, la fantasía y el surrealismo en medio de paisajes donde las matemáticas y la física más especulativa se dan la mano para envolver al lector en mundos espirales de los que difícilmente sabrá o querrá salir. Una fascinante oportunidad tanto para seguirle la pista a este inusual escritor como para adentrarse por primera vez en su narrativa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tras seis años de larga espera desde su primer libro de relatos, Claroscuro (Ediciones Oblicuas, 2017), Pedro Díaz regresa con una nueva antología, Umbra, en la que desarrolla de manera todavía más acertada e inquietante las temáticas que poblaban aquella primera obra. Con extensiones diversas, que van desde el microrrelato de menos de una página a casi la novela corta que da el cierre al libro, los cuentos de Umbra transitan la ciencia ficción, la fantasía y el surrealismo en medio de paisajes donde las matemáticas y la física más especulativa se dan la mano para envolver al lector en mundos espirales de los que difícilmente sabrá o querrá salir. Una fascinante oportunidad tanto para seguirle la pista a este inusual escritor como para adentrarse por primera vez en su narrativa.

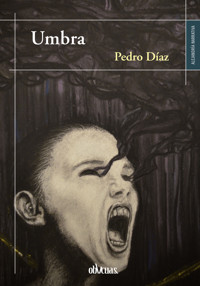

Umbra

Pedro Díaz

www.edicionesoblicuas.com

Umbra

© 2023, Pedro Díaz Saenz de Sicilia

© 2023, Ediciones Oblicuas

EDITORES DEL DESASTRE, S.L.

c/ Lluís Companys nº 3, 3º 2ª

08870 Sitges (Barcelona)

ISBN edición ebook: 978-84-19246-85-1

ISBN edición papel: 978-84-19246-84-4

Edición: 2023

Diseño y maquetación: Dondesea, servicios editoriales

Ilustración de cubierta: Lucia Mueller

Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, así como su almacenamiento, transmisión o tratamiento por ningún medio, sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso previo por escrito de EDITORES DEL DESASTRE, S.L.

www.edicionesoblicuas.com

Contenido

La gloria de los desposeídos

El monje ciego

Qatarsis

Febril

La Ciudad

Biología inorgánica

La casa de la risa

Decisión dividida

Calor específico

El Ojo de Brancusi

Suicidio frustrado

La banda de Möbius

Mendoza

El fin del Antropoceno

Psiónico

El vestido

Umbra

El autor

Para Lucia

La gloria de los desposeídos

Hace decenas de miles de años, en algún bosque europeo, un protoalfarero neandertal fabricó su mejor pieza, su magnum opus, el orgullo de su tribu. Tan preciado era el cuenco que permaneció intacto durante generaciones hasta que, después de cruzar el estrecho de Bering, algún descendiente americano eventualmente logró superar su factura. Como resultado, el cuenco fue perdiendo valor entre aquel grupo de homínidos, que seguía siendo libre tanto del peso de la memoria histórica como del lastre de las ataduras emocionales hacia los objetos materiales. La pieza terminó yaciendo intacta durante algunos milenios más, entre los huesos de un viejo que se rezagó tras fracturarse un tobillo.

En otro momento prehistórico, una tribu javanesa estaba reunida alrededor del fuego. Mientras compartían un cuenco con agua, un bebé tuvo a bien batearlo de las manos de su madre. El objeto cayó al suelo y se transformó en tres pedazos inservibles, irreparables. Al día siguiente los homínidos continuaron su andar sin prestar la más mínima atención a la pieza rota. Años después aquel bebé, que para entonces ya era un hombre de quince años, se embarcaría, de manera accidental e involuntaria, en una travesía transoceánica que eventualmente terminaría en el sur del continente americano. Quince años después de haber llegado a esas tierras lejanas, el hombre murió. Nadie se percató de que, al morir aquel hombre, el cuenco que había roto cuando era un bebé dejó de estar en Java. A través de rutas ocultas, impulsados por fuerzas desconocidas y mecanismos misteriosos, aquellos pedazos de protoalfarería olvidada terminaron encontrándose en un continente vastamente lejano, con el culpable original de su fragmentación.

La prehistoria es fascinante. Fue un periodo de decenas de milenios en los que el vagabundeo no solo era aceptable, sino el único modo de vida concebible. Fue una era en la que la especie humana, en constante movimiento y con la desposesión como modo de producción, estaba perfectamente integrada a una naturaleza prácticamente inmutable. La humanidad era un elemento armónico en la homeostasis del planeta.

A la prehistoria le siguió un periodo de oscurantismo sedentarista. En su momento, que también duró milenios, el sedentarismo fue malinterpretado como evolución social, como progreso. Esta miopía hermenéutica dejó intacto el velo que cegaba a la humanidad, y la mantenía ignorante de algo tan universal como las leyes de conservación de la materia y la energía: el mecanismo que había movido al cuenco desde Java hasta América.

En defensa del ser humano se puede decir que, con excepción del capitalismo de finales del siglo xx y principios del xxi, ningún modo de producción fue tan pernicioso como para hacer evidente una ley de equilibrio tan sutil. Simplemente no había basura suficiente; las cosas se reparaban, se heredaban o se reutilizaban de algún modo. La ciencia y la lógica de la navaja de Ockham tampoco ayudaban. Por ejemplo, cuando los arqueólogos y antropólogos encontraban piezas como las del viejo americano o el javanés que murió en Sudamérica, la explicación más simple era asumir que los hombres prehistóricos habían sido enterrados con sus posesiones.

Pero no toda la humanidad sedentaria vivió ciega. Había algunos indigentes y vagabundos que no necesariamente eran víctimas de sus condiciones, sino más bien voluntarios de la desposesión impulsados por intuiciones visionarias diversas. Sin embargo eran una minoría y, con excepción de una persona, ninguno tuvo la claridad para racionalizar lo que parecían entender de manera instintiva. De haberlo conocido, aquellos seres ilustres sin duda aceptarían que Óscar fue el primer rey de los desposeídos.

Óscar Pich Guevara es el desconocido más importante en la historia de la humanidad. Brillante joven con raíces indígenas, nació en Sucre durante la década de 1930 y dedicó su juventud e intelecto a la investigación antropológica. Fue el primer boliviano becado en la Sorbonne pese al racismo y elitismo prevalentes en la institución en el momento. Pero ni su anónima relevancia ni el título nobiliario inexistente se deben a su trabajo académico. Su brillantez reside simplemente en su imaginación y su capacidad de observar.

Al poco tiempo de mudarse a París, notó que las clases en un idioma ajeno y la ciudad de las luces le causaban un poco de ansiedad. Pese a tener el suficiente control del idioma como para hacer un excelente trabajo dentro de la academia, a veces se bloqueaba, las ideas no fluían con la facilidad a la que se había acostumbrado. Abrumado por el estrés de los vivos, decidió buscar refugio en el silencio de los muertos. Visitar cementerios se convirtió en una terapia bastante eficaz. Montparnasse fue un destino obvio para empezar, pero eventualmente se aburrió de los muertos famosos y comenzó a visitar otros cementerios. Durante esos ejercicios, su intuición comenzó a formular una hipótesis subconsciente; el germen de una idea que al madurar cambiaría su vida de manera radical y lo haría despedirse de la gloria académica.

Óscar se dio cuenta de que las tumbas de los afluentes eran más propensas a craquelarse. ¿Era acaso una mala broma? ¿Un mensaje escondido? ¿Cómo era posible que los monumentos y lápidas de los ricos y famosos fueran más frágiles que las de las personas promedio?, se preguntaba. La idea no lo dejaba descansar. Las visitas a los cementerios y las extrañas ideas que surgían a raíz de las mismas se fueron apoderando de su concentración y de su tiempo.

Oliendo sangre, los profesores escépticos que habían dudado de su nivel desde que llegó azuzaban a sus asesores, que en turno asediaban a Óscar con exigencias de más y más reportes sobre los avances de su tesis. La Sorbonne quería verlo fracasar y no le hacía la vida fácil; la institución quería saber a dónde iba el dinero invertido en el proyecto de aquel morenito latinoamericano. Pero lejos de claudicar, como todo un maestro del Taichi académico, Óscar usó esa presión como fuerza para concentrarse en su investigación. Y sí logró evitar los cementerios, pero la idea permanecía como un eco en su cabeza.

Después de seis meses de concentración monástica y el aire viciado de la biblioteca, sus avances habían sido significativos. Tal había sido su progreso que, con todo y cejas levantadas, hasta su principal detractor fue a buscarlo para estrecharle la mano y felicitarlo. Después de una breve y solitaria celebración, visitó Montparnasse para tratar de sacudirse, de una vez por todas, aquellas ideas sobre las tumbas rotas y el génesis de la basura.

Durante esa visita se dio cuenta de una ligera curvatura en la superficie de algunas tumbas. Óscar razonaba que, si acaso, la descomposición de la materia orgánica produciría una curvatura cóncava, pero todo lo contrario; era como si las tumbas se hubieran inflado. Regresó al dormitorio ya de noche y presintiendo, correctamente, que las felicitaciones eran un acto; que en realidad iba a perder la beca.

Para conservar su dignidad, decidió adelantarse a las malas noticias y renunciar. Pero antes de salir de Francia escribió unas notas sobre sus ideas, motivaciones y posibles planes a futuro. En ellas argumentó que la cantidad de tiempo que la humanidad había sido sedentaria es insignificante cuando se compara con la que había sido nómada. Menciona cómo el movimiento constante elimina el concepto de acumulación en su totalidad —incluyendo recursos y objetos—. Sin acumulación no hay desperdicio, no hay basura.

Esos escritos breves marcan el último capítulo académico de Óscar. El documento termina planteando dos preguntas:

¿Qué pasaría si nuestros deshechos nos persiguen a la tumba? ¿Qué tal si los vestigios que los arqueólogos encuentran no son ofrendas ni tributos, sino basura que persigue a los que la generaron?

Óscar regresó a Sucre sin maletas y sin notas. Después de pasar un tiempo con su familia, fue a visitar a un primo que vivía en un pueblito al norte y ahí desapareció del mapa de la humanidad. Nunca se imaginó que la indigencia le sentaría tan bien, pero ese fue el primer paso que dio de acuerdo a la ley de equilibrio. Vivió en congruencia con sus ideas, como si hubiera encontrado las respuestas a aquellas dos preguntas. Murió joven pero satisfecho. Ninguna persona encontró sus huesos, pero si lo hubieran hecho durante los primeros meses de muerto, habrían encontrado los papeles con sus notas parisinas y la pluma con la que las escribió. Óscar fue olvidado por la historia humana, pero fue el primer rey de los desposeídos: vagabundo contemporáneo de las junglas, intelectual de la naturaleza, teórico absoluto de la basura.

Él fue el primero en darse cuenta de la relación que existía entre el sedentarismo y la basura. Entendió que lo que pretendía ser el parangón de humanidad y civilización, inadvertidamente deshumanizaba. En las sociedades sedentarias el desposeído es invisible, paria y, en el peor de los casos, esclavo torturado. Sus opciones se limitan a ser oprimido, ser una molestia o ambas cosas. La revolución era inevitable, independientemente de si su origen era humano o no.

A principios del siglo xxi el canadiense Shigeru Kwoma, solitario reportero del Toronto Star, se dio cuenta de que sus cascos de cerveza vacíos excedían el número de botellas que se había bebido. Eso, pensó, era imposible. Cuando estaba en la universidad desarrolló el hábito de regresar las botellas vacías al six pack. Gradualmente, el hábito se había convertido en una parte de su personalidad; una peculiaridad obsesiva. No era el único obsesivo ni fue el primero en darse cuenta, pero fue el primero en poner un dedo sobre el renglón al publicar un artículo que le costó su trabajo. El texto condenaba a la obsolescencia programada y culpaba al capitalismo de meter basura a su departamento. Su editor le explicó furioso que su teoría de conspiración era intolerable y que no le pagaban por escribir sobre magia o castigos divinos. Después de publicar una errata, que de paso ponía en duda su salud mental, lo despidieron.

Pero la historia resonó con algunas personas, la voz se corría y al cabo de un año ya nadie tenía duda de que algo extraño estaba pasando con la basura. Los sistemas de limpia no daban abasto y el mundo entero se colapsaba en un ciclo de realimentación positiva. La sociedad parecía producir más basura, y esta misteriosamente se encontraba de vuelta a su punto de origen cada vez con mayor rapidez.

Estos sucesos marcaron el advenimiento de la segunda era nómada: la gloria de los desposeídos. Para finales del siglo xxi, la gente no podía vivir en sus casas porque estaban llenas de basura tanto nueva como antigua. Nadie entendía cómo aquel dinosaurio, muñeca o cochecito de plástico aparecía en una casa que nada tenía que ver con la de su infancia; lo mismo con la envoltura de un caramelo que alguien comió en el pueblo que solo visitó una vez y ejemplos por el estilo.

Fuera de los hogares la situación no era diferente; resultaba difícil distinguir una morgue de un basurero. Los funerales eran diminutos océanos Pacíficos, con sus pequeños vórtices de basura formándose con el paso de los minutos. Las urnas de los cremados con frecuencia se desbordaban con corcholatas oxidadas, ligas y demás posesiones inanes que la gente solía descartar sin miramiento. Dependiendo de las tendencias de acumulación del difunto, después de unos días los restos empezaban a atraer las posesiones descartadas de mayor tamaño, como colchones o automóviles. No importaba si los muertos eran enterrados o lanzados al mar en un barquito incendiado; la basura inevitablemente terminaba por alcanzarlos.

La aceleración del mecanismo misterioso que Óscar había descubierto de manera intuitiva hacía más de un siglo no tardó en deconstruir el concepto de sociedad. En aquella época los desposeídos eran la élite: los únicos limpios, sin despojos que los persiguieran, sin las enfermedades que comenzaron a gestarse y que misteriosamente atacaban a quienes se quedaban mucho tiempo en un lugar. Los indigentes eran los únicos que descansaban en paz al morir.

El siglo xxi no había llegado a su fin cuando la humanidad se había visto forzada por la ley de equilibrio a regresar a sus humildes orígenes nómadas. Y no fue sino hasta principios del siglo xxii que la gente, en vez de encontrar envolturas en sus trajes caros, comenzaba a descubrir bellotas y semillas en los bolsillos de sus pantalones raídos. Por supuesto que el sedentarismo regresaría, pero en su segunda iteración nadie pasaba hambre, a nadie le faltó un techo.

El monje ciego

Satoichi nació ciego y desde temprana edad mostró gran interés por el juego de go. Siempre tuvo una aguda sensibilidad moral que, según él, era producto de escuchar con atención al universo. A los diez años decidió caminar hacia el oeste sin rumbo definido. Después de unos cuantos días, entendió que aquella decisión representaba la primera piedra que jugaba en el tablero de su vida. A diferencia del ajedrez, en el go empiezan las negras. La caminata de un niño ciego que parte solo hacia el oeste es claramente negras abriendo con un tiro al centro del tablero: la posición más vulnerable, pero con más posibilidades de influencia a futuro. El darse cuenta de que la vida era como jugar contra sí mismo representó la respuesta de las blancas. Conforme avanzaba, Satoichi registraba en su tablero mental cada uno de los eventos significativos de su vida, reduciéndolos a una simple sucesión de tiros de piedras negras y blancas. Después de caminar algunos años encontró una cabaña abandonada y decidió establecerse; otro tiro. Afuera de la cabaña, erigió un tablero de piedra en el que registró los movimientos que había hecho hasta el momento; tenía unos quince años y la partida apenas comenzaba.

La ubicación del joven era conocida por algunes comerciantes curioses y, con el correr de las voces, su curiosidad se hizo contagiosa. Así llegaron les primeres discípules. La cabaña se convirtió en templo y, eventualmente, el templo se transformó en monasterio. Pero nada de eso interrumpió la labor del monje, que seguía jugando contra sí mismo para tratar de entender su lugar en el mundo; siempre registrando sus movimientos en el tablero que ahora marca el centro del monasterio. Conforme avanzaba la edad del maestro la cuadrícula se saturaba; cada vez había menos tiros posibles. Durante sus últimos años, el tablero estaba tan lleno que ni los profesionales más reconocidos podían imaginar el siguiente tiro, pese a las opciones limitadas. Según ellos hacía tiempo que no había más piedras por jugar. Pero luego pasaba un año (o tres), Satoichi colocaba la siguiente piedra y el juego cobraba un nuevo sentido. Cuando el maestro murió, el tablero estaba completamente lleno salvo por tres puntos: un empate a unos con negras y blancas compartiendo un ojo. El juego perfecto.

Qatarsis

Cuando Roberto lo invitó a jugar Dungeons & Dragons, Sebastián pensó que iban a ir al bosque a pretender que los árboles eran monstruos y los palos espadas. La actividad sonaba completamente infantil, sin embargo, Sebastián no dudó en decir que sí. Como cualquier persona de doce años, Sebastián estaba en el proceso de construir su identidad, y aunque Roberto estaba en las mismas, a sus dieciséis ya parecía tener el tamaño de un humano adulto ante los ojos de Sebastián. A esa edad, cuatro años son una diferencia enorme, por lo que negar la invitación realmente no era una opción. Pasó el resto del día tratando de entender por qué Roberto podía encontrar diversión en una actividad que pretendía imitar a una caricatura mediocre.

Quedaron en verse esa misma tarde en casa de Ulises, compañero de clase y amigo de Sebastián, porque Gabriela, su hermana mayor y compañera de clase de Roberto, también jugaba. Al llegar, Roberto lo presentó, y después de las introducciones todos salieron a fumar. Sebastián declinó; ya la había probado y en aquel entonces no era fan de la tormenta emocional que la hierba le producía, sin mencionar que le preocupaba sobremanera que sus papás lo descubrieran fumado. Eso sería puro calabozo y nada de dragones. Aprovechó el momento para ojear los libros del juego.

Lo primero que le llamó la atención fueron los dados poliédricos regados en la mesa. Los libros que ojeaba estaban en inglés y tenían imágenes muy similares a las de aquella caricatura mediocre. Cuando el resto de los jóvenes regresaron, las sorpresas continuaban: sus amigos sacaban sus cuadernos mientras Wong, el dungeon master, le explicaba que lo primero que tenían que hacer era crear su personaje.

El ser humano es una criatura que existe en un planeta llamado Tierra. Es un animal consciente, inteligente y capaz de imaginar cosas fuera de su realidad. La ciencia que ha desarrollado gracias a su inteligencia lo ha llevado a descubrir hechos sobre el universo que a veces pueden llegar a ser más fantásticos que las cosas más extrañas que su imaginación haya producido. Desde ideas como la mecánica cuántica, hasta la materia y energía obscura o los multiversos.

En el momento en que Wong y Sebastián crean un nuevo personaje, este deja de ser una ficción imaginada y se convierte en un hecho; en parte de la realidad de algún otro universo dentro del multiverso. De modo que cuando los jóvenes imaginan un mundo, el universo que lo contiene se vuelve realidad: un mundo fantástico que no deja de ser similar a la Tierra en los aspectos fundamentales. En este caso, por ejemplo, sí, hay magia, pero también hay gravedad; sí, hay dragones, pero el agua es H2O; sí, es un mundo fantástico, pero ligado a las leyes que rigen la realidad de los creadores. La física de la imaginación es complicada.

La temporalidad del juego no es convencional como en el ajedrez o el futbol, en los que las partidas terminan después de, a lo mucho, unas cuantas horas. No. En los juegos de rol, las campañas pueden durar desde unos cuantos días hasta meses, y los personajes pueden, si es que sobreviven, existir durante años; su poder solo está limitado por la imaginación de quienes participan en el juego. Parte del atractivo de los juegos de rol es que crean la ilusión de control total sobre la naturaleza y el destino de todo lo que ocurre en el universo que nace con la creación de los personajes. Pero lo que para unos es diversión para otros es realidad, es vida. En este caso, Wong era el director de orquesta, el Dios supremo en el panteón de aquellos jóvenes. Mientras ellos se divertían, sus personajes evolucionaban, pero cuando dejaban de jugar, el universo de sus personajes no se detenía. La relatividad del tiempo nunca había sido más real. Por ejemplo, había sesiones en las que, en un lapso de dos horas, los personajes vivían dos años; y había otras veces en las que eran necesarias dos sesiones de más de cuatro horas para limpiar un piso dentro de un calabozo. Y si bien los chicos no se detenían a describir las necesidades fisiológicas, estas eran tan reales en aquel mundo como lo son en el de los jóvenes. La mecánica del universo imaginado se desencadenaba como el respirar de los pulmones: no es necesario pensar en la cotidianidad para que esta ocurra. Una vez que la chispa creativa animaba la cosmogénesis, el mundo creado seguía el curso de sus propias reglas generales; el subconsciente de los chicos llenaba los espacios vacíos. Pero en aquel momento lo importante era: crear un personaje…

Sebastián llegó tarde al grupo; para entonces los personajes ya habían completado su primera campaña y ya habían subido uno que otro nivel —para quienes no estén familiarizados con el término, subir de nivel implica modificar los números que afectan las tiradas de dados, lo cual, en efecto, hace que el personaje sea más poderoso—.

Roberto invitó a Sebastián porque el grupo necesitaba un ladrón. Por lo general, los ladrones son personajes que, dentro del rol, suelen ser humanos o halflings —medianos—. Pero Sebastián, que no era de seguir convenciones, quería jugar con un elfo a como diera lugar. Sus inclinaciones literarias recientes lo tenían obsesionado con esos seres elegantes, hermosos y que tenían una sensibilidad afín a la naturaleza. A Wong, que tampoco era muy convencional que digamos, no le importó. Poco a poco, Sebastián empezaba a familiarizarse con la mecánica del juego. Para cuando su personaje subió unos tres niveles, Sebastián estaba completamente enganchado. Le pedía prestados los libros a Wong y no dejaba de pensar en cómo hacer su personaje más poderoso.

Aproximadamente un año después, Roberto se cambió de escuela y de casa, y la distancia lo obligó a dejar el grupo. Sus amigos sin duda lo iban a extrañar, pero el vacío dejado por su personaje era demasiado grande como para ser ignorado. Sin embargo el grupo se mantenía dinámico: Ulises comenzó a jugar con un guerrero y su hermana Gabriela cambió su clérigo por una druida. Mientras tanto, detrás del telón, Wong trabajaba en su personaje ideal, y el espacio creado por la mudanza de Roberto fue el momento ideal para presentar a Tiber: una versión mejorada del guerrero-mago semielfo que venía prediseñado como parte del juego y que era con el que jugaba Roberto.

Tiber tenía varias ventajas. Sebastián y los jugadores sabían que sus decisiones estaban afectadas por el conocimiento de Wong, el dungeon master