Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 5 sens éditions

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Französisch

Il faut beaucoup de force pour demeurer fragile.

C’est l’histoire d’un enfant lunaire perdu au milieu des enfants solaires.

Il est mutique mais parle aux fleurs.

Il est coupé du monde mais en ressent tous les tremblements.

Son cœur ne bat pas, il explose ou s’arrête.

Il ne vit pas au pays des autres.

Il est né différent.

Mais le monde n’aime pas la différence.

Dans son jardin secret, il pleut des crachats.

Il court vers un autre ciel.

Ses larmes lavent son visage.

Ses ailes s’ouvrent.

Le rêve sera sa terre promise.

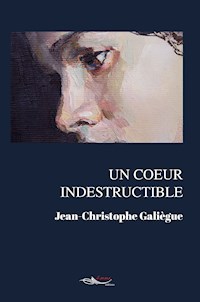

Poétique de la différence, ode à la tolérance et à la liberté, hommage à l’écriture qui ressuscite, aux livres qui sauvent,

Un coeur indestructible conte une renaissance. J’ai été cet enfant de la lune amoureux du soleil.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean-Christophe Galiègue vit en Bretagne. Il est l’auteur de deux livres publiés aux Editions L’Harmattan,

Les châteaux d’oubli en 2016 et

Nos âmes pures en 2020. Il se laisse ranger dans deux cases : écrivain sur terre et poète dans les airs. Son écriture s’attache à l’enfance et aux nuages, aux fleurs et à l’amour, à tout ce qu’il faut sauver.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 130

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jean-Christophe Galiègue

Un cœur indestructible

À mes amis imaginaires

Au matin de l’enfance, à l’aube du cœur, le berceau vogue sur un ciel sans nuages. Le jour se lève sur la chambre-monde. L’enfant est serein. Sa poitrine contient l’univers. Son cœur éclipse le soleil. Son âme mange et boit de la lumière. Jusqu’à la nuit. L’exil dans le noir et la peur primale. La peur de l’abandon. C’est la fin du jour. Le noir inonde la chambre, une étreinte vient mais elle n’est pas maternelle. Les mains se referment sur le vide, le sang plonge au fond des veines. Le monde entier se descelle et recule, les larmes pleuvent. L’enfant a froid, son âme tremble. Quand tombe la foudre de l’abandon, elle se plante en plein cœur. Sous l’impact, le cœur s’enflamme. Les battements attisent le feu vital. L’instinct, la folie et le rêve affluent dans les veines. Le ciel s’ouvre, les larmes s’évaporent. La nuit s’éclaire, la peur recule. Les étoiles tombent en neige. L’enfant dort, son âme rêve. Au commencement de la vie, c’est déjà le jeune cœur qui sauve l’âme ancienne.

Je suis assis à ma table, j’écris et je vois les mots filer vers l’enfant que j’étais, assis sagement en classe. Des milliers de jours nous séparent. Pourtant, en écrivant, je le vois, je me vois. Je passe du présent à l’enfance comme on change de pays dans les montagnes, sans le savoir. Je me retrouve à ses côtés, je pourrais presque lui parler. J’écris, je m’écris. Je sais mon cœur ombrageux, intranquille, mes ailes de vivre tremblantes. Je voudrais trouver les mots qui me rassurent, les images qui me parlent. Je voudrais que l’enfant lointain soudain si proche m’entende et me croie si je lui dis que le cœur survit à tout, qu’il est indestructible. Mais les mots tombent dans le silence, les cris se perdent dans les montagnes. Le temps transparent reste indépassable. Je souris d’espérer me réconforter à travers temps, je souris d’espérer sauver l’enfant intact. C’est alors que l’impossible survient. Tous les ciels s’ouvrent et mon sourire d’adulte parvient à mes yeux d’enfant sans se briser. Une brèche dans le temps que je ne savais pas possible. On écrit, on lit dans l’espoir de cette brèche, dans la certitude de cette brèche où filera la lumière.

Un cœur de nuage

Penché à écrire, je me revois. Si je lève les yeux, je disparais.

*

L’aube est la mère des visions. Le crépuscule, le père. Entre les deux, nos yeux d’enfant fugueur.

*

Enfant, je restais longtemps à regarder le ciel par la fenêtre. J’admirais les nuages, leurs métamorphoses et leur lenteur royale, leurs alliances avec le vent et leurs défis au soleil. Des cargaisons de confiance tombaient dans ma poitrine. L’intuition me venait que leur matière, de la neige et du temps, me sauverait. Le bout du monde venait à moi. Mon cœur impatient voulait déjà partir et s’emporter. Je le laissais fuguer et embarquer clandestinement sur les nuages. Le jour, il voyageait très haut et très loin. À la nuit tombée, la lune le replaçait dans ma poitrine. Longtemps dans le noir, il me racontait ses voyages dans le bleu. L’habitude m’est restée de le laisser faire et aller devant, vivre sa vie, sa chance. Les ciels d’orages sont venus, ils viennent toujours. Cela n’a pas d’importance, un cœur de nuage résiste à la foudre.

*

Le cœur d’un enfant est un grand livre ouvert. Le vent bat ses pages blanches. Les anges et les diables se bousculent pour écrire dessus.

*

La lumière du jour est une reine sans royaume. À l’aube, je lui ouvrais mon cœur mais tous ses carrosses ne pouvaient pas entrer.

*

Enfant, il suffisait que je regarde par la fenêtre et aussitôt j’admirais. Que la merveille soit proche ou lointaine, grande ou petite, visible ou invisible, elle me comblait pareillement. Du feu de l’aube aux cendres du crépuscule, de la magie des vents au miracle des saisons, de l’échappée d’un papillon à l’envol de mille oiseaux, tout m’éblouissait. Je voulais alors traverser la vitre, communier et rejoindre le grand tout. Mais ma main au contact de la vitre froide me ramenait à ma vie minuscule, à mon être profond et je tremblais. Où était ma place dans une telle abondance ? Avais-je le droit d’être au milieu d’une telle perfection ? Mon cœur inquiet s’enfuyait vers les nuages. La création occupait tout l’espace, l’air pur et le silence absolu me tenaient à distance. Penché à la fenêtre du paradis, j’étais déjà comblé de voir.

*

À la recherche de modèles, je trouvais les arbres. Des châtaigniers grandioses aux gratte-ciels de peupliers, des cerisiers féeriques aux saules pleureurs mélancoliques, j’admirais ces géants de ployer sous les saisons et les années, de tenir séparés la terre et le ciel. Les yeux ouverts et avides mais l’âme petite et craintive, je n’y grimpais qu’en pensée. Contempler était vivre le plus. Quelles forces devrais-je avoir plus tard ? Comme eux, je cultivais la patience et le silence, je me laissais traverser par le vent. Comme eux, je craignais le futur et les feux qui couvaient. Je courais sous la pluie. Un jour, je m’approchai d’un grand chêne et cherchai en vain à l’enserrer. L’impossible était à portée de main. Les années formaient des cercles de vie. Comme un arbrisseau, je prenais racine en la vie cachée et j’y bâtissais un ailleurs.

*

Je peins de mémoire l’aquarelle de l’enfance, l’esquisse des premiers rêves.

*

Mes parents possédaient un jardin. Planté au milieu, je voyageais aussi loin qu’un arbre. Mes bras s’élevaient comme des branches, mes mains frôlaient les nuages, mes yeux perçaient l’horizon. Les papillons dessinaient des chemins où je me perdais. Les oiseaux m’écrivaient des légendes à même le ciel. Tous les chemins rayonnaient puis me revenaient gorgés de sève et de songes. Faudrait-il choisir entre la course des nuages et l’enracinement des arbres ? Non car la vie serait longue. Le présent me comblait et le soleil de l’enfance brillait inoubliablement.

*

C’était le temps d’avant les mots. La beauté venait à moi et m’emportait sans la barrière du langage ni le tourment des mots. Je la respirais sans entraves. Chaque arbre contenait une forêt, chaque nuage comprimait tout le ciel. Je les ressentais autant que je les voyais, ils me regardaient autant que je les regardais. J’écoutais le silence, je respirais le mystère. Je vivais au cœur de la poésie, dans l’éternel présent, dans un pays sans nom ni frontières. J’avais faim de nature, soif de beauté et l’inespéré me rassasiait de toutes parts. J’étais si impatient de vivre que j’aurais pu boire tout le ciel.

*

Ma peau était la ligne de partage des eaux entre les mondes intérieur et extérieur. Le jour succédait à la nuit mais dès que je plongeais en moi, je découvrais les eaux profondes d’une interminable nuit. Les merveilles se brisaient sur ma peau et mon pays intérieur restait noir et silencieux. Je versais dessus des tonnes de fleurs, de soleils et de ciels mais rien n’y faisait. Les visions défilaient puis sombraient et ma nuit restait insondable et noire. À la fin du jour, je l’observais et je tremblais. Ma nuit était sans lune ni étoiles. J’abritais un caveau dont seul mon cœur pouvait s’échapper.

*

Les battements du cœur résonnent dans l’immensité de se connaître.

*

Le jardin m’était déjà un océan. Les pâquerettes formaient des îles blanches sur lesquelles je débarquais et me rassurais. On pouvait avoir le cœur ouvert, sans défense et exister. J’admirais leur puissance solaire, leur lumière stellaire et leur vie en constellation. Je rêvais au même destin. L’immense était fait de poussières. La paix s’élevait de l’herbe fraîche. J’arrosais les fleurs incendiées de couleurs. Une feuille tombait d’un arbre et je lisais dans ses nervures ses lignes de vie. Les fougères déroulaient leurs parchemins. Les escargots paradaient en château ambulant. Les papillons rejoignaient de célestes palais. Le vent réveillait les arbres musiciens. Le plus grandiose des ciels comme le plus petit pétale de fleur m’emportait au seuil du paradis. J’avais retiré la vitre froide entre la nature et moi, mais j’étais toujours empêché dans mon élan et je restais séparé d’elle. La nature allait-elle venir jusqu’en moi ? Le long voyage ne faisait que commencer. Je naviguais en solitaire sur l’océan des découvertes. Pour quitter ma vie minuscule, je portais mon regard vers l’infini.

*

Sous le roulement des ciels, à chaque repas dans la cuisine, je retrouvais le point fixe, mon assiette dont le motif fleuri s’effaçait au fil des jours et des vaisselles. Mes yeux observaient encore et toujours et sans savoir pourquoi, je voyais dans ce petit tableau le fond des jours. Le théâtre d’ombres derrière les opéras de lumière. Je regardais ma mère pour rencontrer ses yeux et lui dire que je voyais déjà l’après, ce qui était là et qui attendait. L’absence dans la présence, la perte dans le lien, la montée du noir du fond des couleurs. La fin dès le commencement. D’abord comme une ombre et une brume puis aussi nettement que le reste, en même temps que le reste. J’avais quelques années et mes yeux étaient déjà vieux. Se pouvait-il que j’aie déjà vécu et que mes yeux se souviennent ? Je contemplais l’assiette de-tous-les-jours, je retenais l’instant de toutes mes forces. Je regardais ma mère qui me regardait, je lui souriais pour ne pas l’inquiéter et je finissais mon potage pour grandir et sauver le monde entier.

*

Avant de m’endormir, je me cachais sous les draps et je plongeais en moi. Je regardais cette nuit qui n’avait pas de fin. Je ne rencontrais que murs, labyrinthes et gouffres. Toutes les visions du jour s’effondraient dans ma mémoire. J’abritais des forces et des tempêtes incontrôlables. Le tumulte était incessant et ma confusion totale. Que devenaient les souvenirs dans ces gouffres ? Pourquoi le ciel infini ne se continuait pas en moi ? Pourquoi mes profondeurs étaient si noires quand le ciel était si bleu ? Chaque question m’ouvrait un abîme de tourments.

*

Le jour travaillait à effacer ma nuit. Dès mon réveil, il flamboyait en grand. Un bouquet de fleurs dans un verre d’eau suffisait à m’ouvrir une prairie. Le papier de mes bonbons étincelait d’étoiles. J’examinais les fleurs de la tapisserie et chacune me semblait unique. Un rideau soulevé par le vent gonflait la voile d’un navire. Même la poussière dansant dans la lumière me stupéfiait comme un secret de l’invisible. Les miracles abondaient mais aucun n’éclairait ma nuit. Fallait-il de plus grandes choses encore ? Je courais sous le plein ciel mirobolant mais la clarté des tableaux ne cessait de me renvoyer à mes profondeurs et la lenteur des nuages contrastait radicalement avec mes tempêtes intérieures. La nature ruisselait sur ma peau et la beauté n’irradiait pas jusqu’en moi. Je n’étais que noirceur, destruction et vide. Je marchais dans mon ombre. Qu’y avait-il au fond de moi pour que la nature me craigne ? Et si j’étais étranger à la beauté ? Séparé d’elle par l’inconnu ? Pour m’oublier et me fuir, j’attendais ardemment la nuit noire qui elle seule m’unissait au grand tout. Près de mon oreiller, la lumière d’un petit caillou poli par mes mains me servait de veilleuse.

*

Les nuages se déchiraient lentement. Les fleurs de mon assiette se fanaient de jour en jour. Mon chêne grandissait invisiblement. La vie m’écrivait de longs poèmes. Le doigt posé sur chaque lumière, j’apprenais lentement à les lire.

*

Un jour de grand soleil alors que mon cœur était posé sur les plus hauts nuages, je vis s’échapper dans le ciel une poignée de ma nuit. Le nuage noir éclipsa brutalement le soleil. Par chance, le vent ramena les nuages blancs et effaça l’ombre au tableau. Je l’oubliai vite. Enfant, je n’imaginais pas les ombres pouvoir entrer au pays des lumières.

*

Il manquait une reine au royaume du jour. Je l’inventai puis me mis à la voir partout. Je n’en voyais jamais les traits purs, mais toujours la couronne. Scintillante dans une flaque d’eau, emportée dans le bec d’un oiseau, peinte sur l’assiette de-tous-les-jours. Toujours sertie de joyaux. Les feuillages étincelaient d’émeraudes, les coquelicots luisaient de rubis, la rosée ruisselait de diamants. Pour voir la couronne, j’ouvrais grand mes yeux milliardaires. Pour voir la reine, je les fermais et j’inventais sa légende. J’imaginais qu’elle vouait sa vie aux villes grises et aux ciels pauvres. La pluie faisait sa joie. Elle arpentait les rues désertes et les fleurs sauvages envahissaient les trottoirs. Sous sa traîne, les herbes folles valsaient dans la poussière. Derrière la grille rouillée des jardins abandonnés, ses mains ouvraient des écluses de couleurs et de parfums, les rosiers sauvages tournaient en cascades de lumière. Après la pluie, elle peignait un arc-en-ciel pour relier aujourd’hui et demain. La brume du soir tombait pour cacher la manne prodigieuse. J’avais trouvé un ailleurs. Les fleurs et les arcs de ronces s’inclinaient pour tirer leurs révérences. La reine s’endormait au creux des jours simples et mirifiques. Cette vision de conte allumait dans ma nuit mille étoiles.

*

Je voyais partout le même infini des chemins et un même élan me portait vers les mondes intérieur et extérieur. Mais si tous les chemins d’aventure étaient ouverts et radieux, mon labyrinthe intérieur restait noir et impénétrable. Le voyage de se connaître restait impossible. Le silence apaisant dehors devenait inquiétant dedans et la peur du noir me fauchait au premier pas. Ma nuit intérieure semblait une forêt interdite, dangereuse et je voyais des loups rôder dans mes terreurs nocturnes.

*

Au temps de l’enfance, rien ne sépare le cœur et la vie. Puis l’école y met l’épaisseur et le poids d’un dictionnaire.

*

J’allais à l’école le cœur plein de tourments et le cartable plein de questions. Les pâquerettes me souhaitaient bon courage. La rosée du matin décuplait tous les parfums. Chaque arbre, chaque fleur et chaque brin d’herbe me donnaient à respirer. À l’instant de passer les grilles de l’école, je regardais le ciel une dernière fois. En entrant dans la cour de récréation, l’univers se rétrécissait, ma gorge et mon ventre se nouaient. Les enfants hurlaient, se battaient et couraient dans tous les sens. Ils jouaient à la guerre. Leurs cris de joie m’effrayaient. « On dirait que tu serais mort » hurlaient-ils. La reine des jours simples me regardait derrière les grilles. L’école se refermait sur moi. Je m’accrochais à mon cartable pour ne pas tomber. Je longeais les grilles de la cour. J’espérais une voix disant « je vais te sortir de là ». Je me rêvais invisible. J’imaginais si fort une cabane au-dessus de la cour, que je finis par la voir au milieu des nuages. Le vieux chêne me prenait dans ses branches et m’y déposait le temps de la récréation. Sous les bombardements de cris, j’entendais une voix murmurer « on dirait que tu serais vivant. » Je regardais mes billes, je plongeais dans leur galaxie. Je rêvais d’un autre monde, sans peur des autres. Je regardais les enfants lointains, je mesurais la distance astronomique pour les rejoindre. Je plongeais mes mains dans la mer bleue du ciel, je fixais l’île du soleil à m’en rendre aveugle. J’avais la liberté à portée de main. Quand la sonnerie retentissait, elle déchirait toutes mes images et je retombais sur terre.

*

Le printemps a des manières de grand timide. Après un long hiver, il s’avance engourdi derrière ses paravents vert tendre. Ses bourgeons se cachent et rougissent au premier soleil. Sa couronne de belle saison l’écrase, le submerge de promesses intenables. Quand soudain il explose, on ne voit plus que lui.

*