Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Huerta Grande

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

En el fondo, toda novela habla de sí misma. Y el autor en ella se esconde y se multiplica. Un señor llamado Joseph Hamilton despliega un juego de espejos en el cual tres etapas de la vida de Laslo Caligari se miran y se reinventan. Su instrumento es la memoria, ese narrador poco fiable. Su hilo de Ariadna es una historia de amor pasional e indeleble que, décadas después de haber inflamado a Laslo y a Myria Ferretti —la otra protagonista—, abre la puerta a un inesperado y emotivo final. Se podría decir que esta novela está basada en hechos reales si hubiese novelas que no lo estuvieran.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

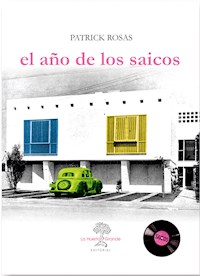

A PATRICK ROSAS (Lima, 1947) le gusta asumir su condición de extranjero. Lo es en su país natal tras cerca de 50 años de vida en Francia y Europa. Lo es en Gran Bretaña, de la que es ciudadano y donde no ha vivido más de seis meses. Lo es en Francia, en cuyo suelo ha echado raíces sin por ello haber adoptado su nacionalidad. Lo es en la Unión Europea desde el Brexit. También respecto del idioma castellano ocupa una posición inhabitual, pues en su medio siglo de residencia fuera del mundo hispánico su lengua materna ha perdido muchos de sus signos exteriores de pertenencia. Durante este lapso ha producido tres libros de poemas (un cuarto, (Des)orden, será publicado próximamente en Lima por el Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma), dos libros de cuentos y nueve novelas. El año de Los Saicos fue publicada en 2015 en La Huerta Grande.

En el fondo, toda novela habla de sí misma. Y el autor en ella se esconde y se multiplica. Un señor llamado Joseph Hamilton despliega un juego de espejos en el cual tres etapas de la vida de Laslo Caligari se miran y se reinventan. Su instrumento es la memoria, ese narrador poco fiable. Su hilo de Ariadna es una historia de amor pasional e indeleble que, décadas después de haber inflamado a Laslo y a Myria Ferretti —la otra protagonista—, abre la puerta a un inesperado y emotivo final.

Se podría decir que esta novela está basada en hechos reales si hubiese novelas que no lo estuvieran.

Un señor llamado Joseph Hamilton

COLECCIÓNLas Hespérides

PATRICK ROSAS

Un señor llamado Joseph Hamilton

© De los textos: Patrick Rosas

Madrid, enero 2023

Edita: La Huerta Grande Editorial

Serrano, 6 28001 Madrid

www.lahuertagrande.com

Reservados todos los derechos de esta edición

ISBN: 978-84-18657-31-3

D. L.: M-28479-2022

Diseño de cubierta: La Huerta Grande

Imprime: Gracel Asociados, Av. Valdelaparra 27. 28108 Alcobendas, Madrid

Impreso en España/Printed in Spain

Para la impresión de este libro se ha utilizado papel con certificación FSC, ECF y PEFC

A Myria Ferretti, parce que c’était elle, parce que c’était moiLa obra de los ojos está hecha. Haz ahora la del corazón.

Rainer Maria Rilke

Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre.

Michel de Montaigne

Voici encore un de ces aveux sur lesquels je suis sûr d’avance de l’incrédulité des lecteurs.

Jean-Jacques Rousseau

Primer movimiento

Laslo Caligari se ha instalado en la terraza, en una tumbona plegable, protegido del temprano sol matinal por la sombra de una acacia. El árbol tiene la misma edad que la casa donde vive retirado, ocho o nueve años, y su copa frondosa supera ya el caballete del tejado de pizarras y la altura de los viejos manzanos del prado. Ayer concibió la idea de escribir sus... ¿memorias, (des)memorias, cuasi memorias?, y esta mañana se ha levantado con los gallos a fin de darle vueltas al proyecto en la cabeza bien despierta por el café del desayuno. El paisaje campestre estimulará esta reflexión, se dice. Su proyecto ha ido variando a medida que compulsaba sus diferentes posibilidades narrativas, entre las cuales se ha filtrado una nueva, la de darle la forma de una novela, más maleable. La escritura de la novela no reposa exclusivamente en el recuerdo, su forma narrativa admite, sin romperse, géneros disímiles. Y acaso sea la más adaptada a su propia manera de pensar por escrito. Puesto que un proyecto literario debe tener un eje, Laslo se dice que, antes de la caída del sol, deberá encontrar uno al suyo, sea cual sea la estructura definitiva que adopte: autobiografía, memorias o novela, da lo mismo. Dejándose llevar por los recuerdos —alimento de su reflexión—, se pregunta ahora si este eje no podría ser el período de su existencia cerrado una mañana en Otrora, hace ya medio siglo. Poco le faltó a aquel Laslo para que se hundiese sin remedio en la desesperación, profundo pozo. A partir de ese día su vida nunca ha vuelto a ser la misma. Grabar estos recuerdos en la página sería como vivirlos otra vez. Y Caligari podrá, dejándose llevar por la fantasía, ya no solo vivirlos de nuevo; vivir otra cosa, habitar otro pasado.

¿No es ficción toda existencia? ¿Cuánto de lo recordado por una persona es verificable?, ¿cuánto le aconteció realmente y no lo han contaminado y modificado el tiempo, el amor propio, las conversaciones sobre el tema, el presente? Toda realidad es ficción.

Caligari se incorpora en la tumbona doblando los brazos para desperezarse luego de esta primera reflexión sobre su proyecto y, divertido, observa, en el pastizal del vecino, a una corneja que recorre el espacio entre vacas y becerros como un ganadero que examinara sus reses en la dehesa, satisfecho. Si la corneja hiciera un balance de su vida, ¿el resultado sería positivo?, ¿qué espera una corneja de la vida?, en el umbral de la muerte, ¿sabe siquiera si ha vivido? Él no se pregunta si esta corneja es hembra o macho, si es la misma de todos los días o si todos los días una corneja distinta recorre estos campos, las alas pegadas al cuerpo, examinándolos con la mirada codiciosa de un ganadero. Se ha vuelto a recostar en la tumbona, los ojos cerrados, la boca entreabierta, el mentón ligeramente avanzado. Su divagación, de nuevo a la obra, lo está llevando a una mañana de finales de otoño —¿o ya de invierno?: viste un gabán de paño azul, de estilo marinero—, hace varios decenios, en una ciudad meridional si se compara su longitud con la de París. Había tomado un tren nocturno en la Gare de Lyon.

El expreso internacional ha hecho dos o tres paradas antes de llegar a destino diez, once horas más tarde. Son las 8:46 de la mañana y Laslo tiene las articulaciones entumecidas. Se ha levantado al inmovilizarse el tren en el andén y baja su mochila de la rejilla de metal instalada a todo lo ancho del compartimiento, sobre el asiento forrado con escay. Bosteza al atrapar la mochila por el asa de cuero acolchado. Los otros dos pasajeros, un hombre y una mujer —una pareja de sexagenarios—, habían echado una mirada de reojo a su pasaporte cuando el tren cruzó la frontera. Solo va a pasar un fin de semana en Reggio nell’Emilia, no necesita mucho equipaje. ¿La reconocerá? ¿Lo reconocerá? En solo trece años, a su edad —ella es un año menor que él, Tauro también—, no deben de haber cambiado mucho de apariencia. Pueden haber engordado un poco. Él no más de tres kilos, se toca la cintura, todavía territorio libre de lorzas. ¿Ella? Ya lo sabrá cuando la vea. La recuerda rubia —de un rubio veneciano—, ojos del color de la uva moscatel, nariz y boca bien proporcionadas en un rostro redondo, algo oriental, hombros anchos, seno generoso como el de La Madonna allattante de Tintoretto —tenía una reproducción de este cuadro en la salita de su departamento—, nalgas introvertidas —no daban la talla en su duelo desigual con el busto exuberante—, piel siempre dorada por rayos que no podían ser, siempre, los rayos del sol. Con tacones aguja, Myria Ferretti le llegaba a las cejas.

Laslo no oculta su cansancio al bajar por la escalinata del tren, podrá servirle de escudo en caso de incomodidad o de fastidio. Los trece años transcurridos habrán eliminado entre él y ella toda familiaridad. Son hoy dos extraños, o poco más, que van a reencontrarse en la stazione termini de Reggio nell’Emilia, ciudad natal de ella. Llevaré una rosa en la solapa, bromeó cuando se hablaron por teléfono a mitad de semana para confirmar la fecha y la hora de su llegada. Él, balanceándose en el sillón giratorio de su despacho —trabajaba de lunes a viernes en una agencia de noticias—, saboreó su voz algo velada, como si el cuerpo de ella acabara de darse una ducha caliente y a su voz la hubiese humedecido el vapor. Muchas italianas tienen este timbre. La imaginó desfigurada por un incendio —fumaba en la cama—, un accidente de tráfico —manejaba en estado de ebriedad— o por una vida de depravación, alcohol y drogas. Por eso sería que lo llamaba después de tanto tiempo, luego de haberle escrito una breve misiva suponiéndolo en Otrora, misiva que su madre (de Laslo) le reexpidió a París. Necesitaría una tabla de salvación. Y él un motivo escabroso que explicara el súbito deseo de ella de volverlo a ver.

La perspectiva de reencontrarse le ha despertado en el tren esperanzas de reanudar con nuevos lazos su malograda historia de amor. Jutta-Ingrid, su voluble compañera sentimental, rodaba una película en la lejana Tailandia. Un aficionado a los horóscopos diría que la alineación planetaria les es favorable esta mañana nublada en que Laslo pone los pies en Reggio. Myria había vuelto allí con su familia al jubilarse su padre, ingeniero jefe de los Molinos de Otrora. Gran parte de los fideos, de toda forma y calibre —y colores, cuando se introdujeron los sabores a sepia, zanahoria, albahaca, cacao—, consumidos en el virreinato salían de las máquinas concebidas en la fábrica dirigida por él.

Laslo, dijo. Fredo Pipa —se había comprado una colección de pipas para, sin necesidad de escribir, afirmar su vocación de escritor, de ahí el apodo— los estaba presentando, una noche de juerga, en la playa bautizada por Caligari para los efectos de esta historia con el nombre de Omaha Beach. Ha visitado no hace mucho las playas del Desembarco. Myria, dijo ella sonriendo, midiéndolo, un mohín de sus labios jugosos diciéndole me gustas. Él retribuyó su coqueteo, por vanidad, y para amaestrar su timidez, inclinando la cabeza y alzando las cejas sin dejar de mirarla, gesto que, sin comprometer de manera alguna, insinúa más de lo que afirma. No sabe, al darle un beso en la mejilla cuando ella le acerca la suya, si se siente atraído por Myria más allá de la curiosidad provocada por su presencia en esas arenas movedizas donde sus pies se hunden juntos, frente a frente. Es un joven bien parecido, alto para Otrora, de manos largas y finas, vientre liso y, en esa época, lampiño, rostro dulce y díscolo a la vez, mirada melancólica e irónica. Hacía dos semanas había regresado de Europa. Se le nota en la indumentaria: Pataugas con suelas de pasta de caucho dentado, nadie usaba botines así en Otrora; camisa floreada, multicolor; el pelo en cascada sobre los hombros. Y también en la manera de gesticular y de introducir galicismos en sus referencias a Mayo del 68. Este tema lo ha introducido él esta noche en una conversación hasta entonces difusa al comprender el partido que puede sacar de los sucesos. Sazona el relato mencionando sus propias hazañas en las protestas, llamadas por él Revolución. Con R mayúscula, supone Myria, atraída por su soltura al relatar los hechos, muy recientes. Laslo no cambia de registro vocal al desplegar su repertorio. Evita las hipérboles. Busca de esta manera, quizás, acentuar su veracidad. Puede asimismo estar actuando con prudencia. Ella, por ser italiana, puede estar mejor informada que los demás de estas protestas de otro mundo.

El eco del Mayo francés ha resonado, débilmente, no pedir peras al olmo, en el campus de la universidad pública Pulgarcito I —donde estudia el grupo reunido en Omaha Beach—, probando, y falta hacía, que no todo el territorio del virreinato de Otrora se encuentra en la Luna. CRS/SS!, Nous sommes tous des juifs allemands!, Ce n’est qu’un début, continuons le combat!, Laslo muestra el puño cerrado al cielo indiferente que despliega sus sombras espesas sobre la playa de arena. Convertir el puño en martillo es el único recurso teatral que se permite utilizar en este improvisado anfiteatro arrullado por el murmullo del mar. Su público, enmudecido, sentado en la postura del loto, formando un círculo, no se atreve a parpadear. Myria lo observa con fervor y algo más. Y es ese misterioso algo más transmitido por la llama fría de su mirada lo que lo mueve hacia esta desconocida. Laslo ha sido presentado a algunos miembros del grupo en Nochevieja, no hace una semana. Festejaron el año nuevo en un departamento del centro, medio vacío. En uno de los muros de la sala alguien había pintado un POEMA PARA SOSTENER UNA PARED, acaso manifestando su preocupación por el estado de la vivienda. ¿Cómo saberlo?, no recuerda ninguno de los cuatro o cinco versos, no más de seis, que lo componían. Su autor los había escrito con un rotulador rojo en la pintura blanca, los colores patrios. Quizás escondiera una referencia críptica a la fragilidad identitaria de Otrora, sumida en sus eternas divisiones, sus cobardías, sus odios y sus intrigas, sus corruptelas sin fin. ¿La última? Caligari hace memoria. Sí, la entrega, soborno millonario de por medio, de unas fabulosas minas de oro a un consorcio americano que iba a explotarlas a cambio de ridículas regalías. El escándalo abrió las puertas del Palacio virreinal a los militares, contentos de poder derribar a la vicemonarquía. Iban a realizar, en muy poco tiempo, su sueño de acaparar todos los engranajes del poder amparándose en la euforia popular consecutiva a las primeras reformas decretadas por ellos. Los milicos les dieron el nombre de «Proceso revolucionario de nuevo tipo, equidistante del capitalismo y del comunismo». Su régimen caería, corroído desde dentro, por su propio peso, años después. Pulgarcito IV, embarcándose, sin hacerse de rogar, en un avión de la King Solomon’s Mining Corp., expropiada por los militares en beneficio propio, volvería de la emigración, ni corto ni perezoso, para ceñirse de nuevo la deslucida corona... No olvidemos la pared: o con un poema tan corto bastaba para sostenerla o su autor había perdido toda esperanza de que pudiera mantenerse en pie y lo concibió a modo de plegaria. El muro era sólido; el edificio, de concreto, era de construcción reciente.

Laslo busca a Myria con la mirada mientras avanza sin apresurarse hacia el recibidor de la terminal. Se halla medio confundido por los anuncios de los altavoces, el ruido de los trenes, el trasiego de equipajes. Los jugadores de un equipo de fútbol pasan junto a él vestidos con buzos amarillos. Uno lo embiste por accidente y provoca la caída de su mochila: una vieja mochila caqui, de boy-scout. Laslo la tenía cogida por el asa a media pierna. Scusi, se disculpa el futbolista. Al recoger la mochila del suelo, Laslo no piensa en su contenido: una muda de ropa, efectos personales y un regalo para ella. Myria se ha separado del grupo y se acerca de nuevo a la orilla del mar. Fredo la ha seguido. Niña, no juegues con mis sentimientos, babea, son puros y sinceros. Déjame en paz, dice ella esquivando sus manos. Con Manito no tuviste los mismos escrúpulos, replica Fredo. Alguien del grupo le ha advertido, inflamando su orgullo, estás perdiendo tu tiempo, Myria no es para ti, le pareces cursi. La resaca, al refluir, arrastra yuyos y conchas.

En su tumbona, Caligari se enfrenta ahora a un abejorro —un bello espécimen, si se puede concebir belleza en este tipo de bicho— que amenaza su meditación. Actúa con presteza, estrellando en el cuerpo peludo y negro, atravesado por bandas amarillas, una de sus hawaianas. El insecto muere aplastado en los tablones de la terraza y él, sirviéndose de la chancla, lo desplaza hacia el borde y lo precipita en el césped sin levantarse de su asiento. Los demás se ajetrean en la arena. Todos, cinco o seis —¿alguna chica más?, ¿Patty Milhench acompañada de su inseparable mellizo Paddy?, rumores de incesto los perseguían y mantenían ocupados a Fredo y sus compinches en sus largos momentos de ocio—, hacen circular una botella de Bacardí. Y otra de Coca-Cola, para quienes no gustan del ron puro. Se debe, creen ellos, desarreglar los sentidos a la manera rimbaudiana, quieren ser absolutamente modernos. Todos beben del pico de la botella. Fredo la limpia, haciendo ascos, con la palma de la mano, antes de llevarla a los labios, los ojos fruncidos, las aletas de la nariz dilatadas. Manito von Nadir —empleó este seudónimo al publicar sus primeros poemas, quería disimularse detrás de este nombre exótico; con el tiempo, reemplazó a su nombre propio y era el que figuraba en su pasaporte y su documento de identidad cuando lo expulsaron de Otrora— escoge un 45 rpm de una pila de discos posada sobre una toalla de felpa roja. Coloca The Sounds of Silence en el rotor del tocadiscos de pilas posado sobre un cajón de madera trasladado a la orilla del mar para servirle de soporte.

Laslo le da alcance, allí, apoyada en una de las columnas de hierro que sostienen el tejado de vidrio de la stazione termini, esperándolo. No avanza hacia él cuando Caligari, acostado en la tumbona, extiende los brazos, las manos abiertas, quiere enlazar las suyas y no va a ser posible, un rayo de sol lo ha deslumbrado al aparecer entre dos nubes empujadas hacia el oeste por el viento que también remueve las hojas de los manzanos haciendo caer las primeras manzanas para sidra, pequeñas y ácidas. Dentro de dos semanas, quizás menos, habrá de empezar a recogerlas. Es una tarea ingrata, y no le da muchos réditos. Debe introducir las manzanas en grandes costales de plástico que luego vaciará en el bosquecillo situado al otro lado de la rúa o en el vertedero municipal si consigue vencer su pereza para estas cosas y, enganchando el remolque al Hyundai, poner rumbo al basural. Las dispersará en medio de los árboles formando montones no muy altos para que no se destaquen en la espesura si solo cruza la rúa. El propietario del bosquecillo, de aparecer, podría reprocharle estar usándolo para descargar en él sus manzanas. Solo una pequeña parte la destina Caligari al compost. En grandes cantidades, las manzanas, muy ácidas, lo perjudicarían. Su compostera está en uno de los extremos del jardín, junto al prado donde las vacas del vecino van a pastar todas las tardes, salvo si hace mucho frío, en pleno invierno, y son encerradas en sus corrales, situados en una granja cercana. Caligari sigue de cerca el proceso de producción del compost, interesado por la manera en que los desechos domésticos se descomponen y, superada la fase de putrefacción —la materia no se destruye, solo se transforma—, acaban formando un mantillo de color y textura parecidos al del café pasado que queda en el filtro de papel de la cafetera. La piel de las frutas, las cáscaras de huevo, las hojas secas de los árboles, el pasto, flores marchitas, superpuestos, removidos de tanto en tanto para oxigenarlos, se convierten en una sola y misma cosa al ser regenerados, y, devueltos a la tierra, la nutren como el humus. Es el ciclo eterno de la renovación: morir para volver en otra forma. A él le ocurría lo mismo con el amor: muerto, se convertía en un humus que alimentaba la imaginación, y esta, así nutrida, engendraba un nuevo sentimiento amoroso en ausencia del objeto que dio origen a ese amor, y del amor mismo, ya muerto. Es a la memoria del que sintió por Myria que Caligari consagraría estas páginas si algún día, encarnándose en palabras, llegaran a escribirse y formularan entre líneas la pregunta, ¿Myria, por qué?, que se ha hecho todos estos años.

Ha creído reconocerla apoyada en la columna de hierro de la estación y cuando se ha acercado, los brazos extendidos, la sangre golpeando sus sienes, comprende que no es ella. La tensión, al decaer y bajar por sus extremidades como la aguja de la balanza al perder la carga el platillo, redobla su cansancio. Es el único que se ha mantenido en pie en la arena húmeda, mordiéndose la uña de un pulgar, cerca de Myria. Ella nivela la arena con una mano y le pide siéntate a mi lado, acaso por temor, piensa Laslo dejándose caer junto a ella, a que Fredo vuelva a importunarla con sus avances. Fredo está bebiendo del pico de la botella, un largo trago, acaso para darse ánimos. Nosotros también existimos, tenemos sed, le espeta Manito von Nadir empleando el lenguaje agresivo que acostumbra con él. No existes solo tú en el mundo.

Laslo se había interpuesto entre Fredo y Myria minutos antes y le había preguntado a ella tout va bien? Si, dijo Myria, Fredo è uno stronzo. La intervención tuvo la virtud de aislarlos unos minutos junto a un peñasco de talla humana recubierto de un musgo verdoso y húmedo enfriado por la brisa nocturna. Sus hombros se han tocado al apoyarse en la roca, un contacto involuntario. Myria le pregunta si ha visitado Reggio nell’Emilia durante su estancia europea. Reggio, no, dice Laslo. ¿Es tu ciudad natal? Venecia, Verona y luego Florencia, San Gimignano, bajando en autostop hasta Roma. Unas vacaciones inolvidables, añade él. Italia es el país más bello de Europa. De Europa, no, del mundo, replica Myria ofreciéndole su boca. Sabía que Fredo los observaba. Sus labios tienen un ligero sabor a ron, su lengua sabe a chicle de canela, sus orejas exhalan un perfume dulce. Laslo no sabe identificarlo, solo reconoce el aroma de la lavanda, del vetiver y del agua de Colonia. ¿Imaginas mi ánimo al regresar a Polonia, donde fingía estudiar? Aguanté unos meses más y, al suspender el examen de ingreso a la escuela de cine de Lodz, acabé por marcharme a París. El estrépito del mar, la música, sonando a tope, cubren la noche. Ha arrimado sus labios al oído de ella para hacerse escuchar. En el grupo el que menos canta o habla a gritos. ¿Polonia?, se asombra Myria. ¿Qué mosca te picó?

Él mismo no lo sabía, recuerda Caligari haberle respondido aquella vez en la playa. Creyó saberlo al partir un 1 de agosto de 1966 con destino a Checoslovaquia. Su destino final, pensaba Laslo entonces. Praga, ennegrecida por la hulla, misteriosa y hechizante, se correspondió con la idea que de ella se había hecho leyendo El Gólem. Pasaría allí el final del verano y su primer otoño europeo, a la espera de una beca. En octubre del año siguiente, ya instalado en Polonia, concluido el curso de lengua y civilización polacas indispensable para inscribirse en la universidad, la cruda realidad le haría comprender que ignoraba lo que hacía en esas latitudes. ¿Estudiar?, ¿cine? La Szko ła Filmowa w Łodzi le había cerrado sus puertas.

Caligari hace dar marcha atrás a su relato mental. Había llegado a Praga, recuerda, con una carta de recomendación de la Unión de Estudiantes Revolucionarios de Otrora —ese nombre era un eufemismo—, convencido de poder obtener una beca gracias a este apoyo. Se desencantó al entrar en contacto con la Unión Internacional de Estudiantes (UIE) en la capital checa, relata Laslo a una Myria cautivada. Un venezolano, Manuel Malaver, responsable del buró latinoamericano, lo recibió en su despacho, sus calcetines listados de rojo y azul acostados sobre una pequeña pila de expedientes. Sus zapatos, algo rústicos y pasados de moda, pero nuevos y relucientes, parecían de fabricación local. La industria del calzado checoslovaca tenía, igual que el cine, buena reputación en los países socialistas. Calzados Bata fue, en sus orígenes, una empresa checa que era ya una transnacional cuando los nazis la requisaron al invadir Checoslovaquia. En 1946, los comunistas la nacionalizaron y la firma se transformó en la Svit. Los zapatos de Malaver, cree Caligari, eran probablemente de esta marca.

Manuel Malaver devolvió la carta de recomendación al sobre blanco de donde la extrajo con cierta repugnancia. Recluyéndola en una de las numerosas gavetas de su escritorio viceministerial, le resumió la situación sin recurrir a perífrasis. Le dijo literalmente aquí no hay ninguna beca para ti, chico. Su acento nasal y cantado y su manera de transformar las jotas en soplidos sorprendió el oído de Laslo. Nunca antes había estado en contacto con caribeños de ninguna clase. Por si no lo sabes, prosiguió Malaver, decenas de jóvenes como tú llegan cada año a la UIE pensando de buena fe que la UIE era alguna forma de asociación de beneficencia o de sociedad de auxilios mutuos a la que uno expone su desiderata. Quiero una beca para estudiar cine o un posgrado en medicina o un entrenamiento de astronauta. ¿Y en lo que canta un gallo la UIE les debe dar en la yema del gusto? Se equivocaban. Triste es decírtelo, añadió sin demostrar mucha tristeza, ni siquiera inquietud por su situación, irregular. Te equivocaste, chico, o te equivocaron, aquí se llega con la beca en el bolsillo interior del paletó. Los becarios son seleccionados en sus propios países por las organizaciones de masas y de acuerdo a un protocolo estricto. La UIE no es una fábrica de diplomas, ni un albergue donde se añaden camas para hacer dormir juntos y revueltos a quienes tocan a sus puertas. Es problema tuyo, no de la Unión Internacional de Estudiantes, coño, procurarte dinero para marcharte del país cuanto antes. Y, entretanto, dijo alzando la voz, para encontrar alojamiento y sustento. El venezolano volvió a acostar los calcetines en el escritorio que ahora le parecía a Laslo el de una comisaría. Afuera estaba lloviendo. Lluvia de verano, se deslizaba, tibia y opaca, por las fachadas de piedra teñidas de hollín, de aspecto tan melancólicamente gótico. La Praga histórica, de Meyrink, de Kafka, de Seifert. La guardaría siempre en su memoria en un nicho consagrado al recuerdo de su primera estancia europea.

Unos días más tarde, la situación sufriría un vuelco. Ya te contaré lo que pasó, le dice a Myria. Ella lo escucha sin interrumpirlo, ovillada en sus brazos. Cuando Laslo vuelve a la colina de Strahov es la hora del almuerzo. Las instalaciones construidas para la celebración de una Spartakiada las había convertido el régimen, una vez concluida la competición deportiva abierta a atletas de todos los países socialistas del planeta, en ciudad universitaria, recuerda Caligari en la tumbona. Tiene la mirada fija en las ramas de la acacia. La víspera, al llegar a la estación central de la capital checa, no tenía donde dormir ni dinero para una habitación de hotel. Había empleado en Cheb, ciudad fronteriza con Alemania, la mitad de su fortuna, veinte dólares, en sufragarse un billete de ferrocarril. La otra mitad se le fue en el pago del visado en la garita de la frontera. Se había sentado, dos horas más tarde, en uno de los bancos de madera de la Praha hlavní nádraží, junto a su maleta, a esperar una señal del destino. Esta tomó la forma de un becario pasadeño que se encontraba en la estación sirviendo de traductor a un ecuatoriano que partía a estudiar a Bratislava. Reconoció el acento y los fenotipos y, acercándose a la taquilla, los abordó. El pasadeño le ofreció ayuda. Ocupaba una habitación en la residencia universitaria. Laslo podría dormir en el suelo.

El destino ya lo había librado una vez de la muerte en el mar, está remontando Caligari las agujas del reloj de su memoria. Cuatro años más tarde, meses antes de viajar a Europa, lo había arrancado una segunda vez de sus brazos en una calle de Otrora, junto a una luz roja. Laslo esperaba pacientemente el cambio de color para poder cruzar. Un muchacho de su edad que lanzaba miradas impacientes al semáforo, situado a la derecha de ambos, se detuvo a su lado y se abanicó el rostro con las manos, agobiado por el calor. Él, distraído, esperando el cambio de luces, se contaba los dedos de los pies calzados con sandalias. No vio llegar el peligro. Su vecino, sí. Un volquete desbocado —se le vaciaron los frenos, supo después— se les venía encima. El chico le advirtió de la amenaza dándole un codazo en las costillas. La fracción de segundo que perdió advirtiéndole y la posición desaventajada en que se encontraba, sirviendo de escudo a Laslo, le fueron fatales. Laslo corrió alejándose instintivamente del eje del parachoques. El volquete lo proyectó hacia delante con la fuerza disminuida de un puntapié mal dado en la cadera. Cuando se pudo levantar y salir de la burbuja negra donde había realizado su movimiento sin ser consciente de que corría, estaba ileso. Su salvador yacía, moribundo, en la calzada.

La primera vez, en el mar, a la edad de catorce años, luchando aguerridamente con las aguas, Laslo escapó a su destino —o su destino era escapar— por milagro. Había sido arrastrado por una fuerte corriente submarina que derivó muy pronto hacia un acantilado que exponía al embate del océano su población de mejillones, adherida a la roca. La corriente orillaba la elevada pared de basalto, o de granito, de unos doscientos metros de longitud. El oleaje había excavado en su punta, a lo largo de siglos, una gruta formidable, de varios metros de profundidad y otros tantos de altura. Laslo intentaba llegar a la playa, acostado en el agua, braceando con todas sus fuerzas. No siendo buen nadador, pese a remontar una ola tras otra, la fuerza de la corriente acababa siempre arrastrándolo más allá. Para no derivar mar adentro se prendía de las aristas de la roca. A pocos metros de la gruta marina, pudo ver con angustia cómo en sus paredes se estrellaban las olas con gran violencia y estruendo. Allí iría a romperse su cuerpo si no conseguía escapar de la corriente y ponerse a salvo. Creyéndose perdido, pidió a los cielos que la muerte llegara rápido, infligiéndole el menor sufrimiento posible. Recordó entonces que uno de los curas del colegio francés en que cursaba tercer año de secundaria les contó una vez en clase que luego de sufrir un terrible accidente prometió a Dios que se haría sacerdote si le perdonaba la vida. Se salvó y allí estaba, vistiendo sotana y jalando orejas y patillas a los alumnos indisciplinados de tercero. Laslo se jugó el todo por el todo. Prometió a ese Dios en el que ya casi no creía que, si se salvaba de las aguas, se haría cura. Y aquí viene lo extraordinario, le dice a Myria. Al instante, el agua del mar se encrespó a sus pies formando una rizadura de unos veinte centímetros. Contrariamente a las verdaderas olas, esta avanzaba, en una línea diagonal, hacia lo que demostró ser, dos o tres metros más allá, una entrada en la roca. La estrecha subida se hallaba recubierta de una arenilla que se derramaba en el mar desde la cima del acantilado. No había reparado antes en ella y no podría explicar por qué se arrojó al agua cuando la modesta ola —su fuerza, sumergida, era indetectable desde la superficie— vino, literalmente, a su encuentro. Unos segundos después, Laslo se encontraba en la diminuta playita, subiendo hacia la faja llana y ancha de la cima. Sano y salvo, si se exceptuaban unos cortes superficiales provocados en las piernas por las aristas de la roca y las conchas de los mejillones. Al llegar arriba, fue testigo de la furia que súbitamente se apoderaba del mar. Las olas alcanzaban alturas de cuatro o cinco metros y sus crestas de espuma golpeaban el acantilado provocando un gran estrépito. Otras se estrellaban, en oleadas sucesivas, contra la costa. Parecían gigantes enloquecidos. ¿Habría una relación entre el haberse salvado y la ira del océano?

Myria y él se hallan en una burbuja, abstraídos del grupo y de Fredo, que cantaba y lloraba por ella, borracho. Myria aprieta la mano de Laslo. Tiene la piel tibia, pegajosa por efecto de la humedad ambiental y de la arena donde se encuentran sentados. Él le está diciendo nunca he dejado de preguntarme qué habría pasado de no haber hecho esa promesa. ¿Pensaba cumplirla? La respuesta no demora en salir de su boca. No, nunca ha pensado cumplirla. Si Dios existiese no le pediría cuentas por incumplir una promesa hecha en un estado de desesperación a edad tan temprana. ¿Y si no existiera? Laslo dibuja un círculo entre sus piernas. Los favores del azar no se pagan, responde.

Se ha mezclado, en el refectorio de la residencia universitaria —de estilo a la vez moderno y pasado de moda como los zapatos de Malaver y los coches Škoda—, con el grupo de ruidosos becarios cubanos que le presentó su compatriota la noche anterior. Todos debían hacer cola ante la larga barra del refectorio con las bandejas del rancho en las que les sería servido el almuerzo. El carné de estudiante les daba derecho a tres comidas diarias. A mediodía se les servía sopa, knedlíky y una carne, a menudo faisán, un ave de consumo popular en Checoslovaquia, donde la maceraban y sazonaban con bayas de enebro. Su compatriota, saciado su apetito, había vuelto a la barra y se había hecho servir una porción extra de knedlíky en salsa y un cucharón de sopa de legumbres destinados a Laslo. Durante la espera, él había abordado su caso particular con los cubanos. No sabía qué esperar de ellos, ni si se podía, razonablemente, esperar algo de unos becarios con escasos medios y nula influencia sobre las autoridades universitarias. Su visado de turismo solo era válido un mes, estaba durmiendo en el suelo de una habitación y no tenía dónde caerse muerto. Ninguno le pareció muy alarmado por su desamparo. O lo que él se esforzaba en hacer pasar por tal. Uno de los cubanos, alto y muy negro, se volvió hacia uno de sus camaradas, bajo y de ojos azules, y le dijo regálame un prajo, asere. El negro encendió el cigarrillo cedido por su camarada y formó volutas de humo que se mezclaron con el vapor de la sopa que Laslo aún no ha terminado. La decepción sufrida en la UIE le ha cortado el apetito.

Ninguno de los cubanos se privará de criticar sin tapujos, recuerda Caligari con cierta incredulidad dada la evolución, o involución, de la dictadura castrista, la línea burocrática de los regímenes socialistas del este de Europa. Teleguiada, afirmaban unánimemente, desde Moscú. Su libertad de palabra —¿en Cuba todavía se bailaba la pachanga?— le parece aún hoy sorprendente y la acción que sugirieron a Laslo para solucionar su problema, casi subversiva. ¿Cuántos habrán sido condenados a penas de prisión cuando la línea del régimen se endureció tras la muerte del Che en Bolivia, la aprobación por Fidel Castro del aplastamiento de la Primavera de Praga y el Caso Padilla? ¿Habría alguno emigrado a EE. UU.? ¿Hubo entre ellos algún futuro marielito? Todos se decían admiradores del Che Guevara y de su modelo de acción revolucionaria intercontinental, el «foco guerrillero». Desaprobaban, al mismo tiempo, la idea de que el Che, por ser extranjero, pudiese reemplazar al comandante en jefe si este desapareciese prematuramente. La realidad del poder estaba reservada en la isla a los cubanos y en primer lugar al mayor de los Castro, Fidel, jefe de jefes. Su liderazgo era indiscutible e indisputable. Ni Fidel ni sus actos admitían críticas de ninguna naturaleza. Los becarios no por ello se privaban, se dice Caligari pensando en este episodio, de actuar y hablar con aparente espontaneidad. Despreciaban, haciendo gala de esa libertad de expresión, las trabas y las mañas burocráticas que, en el Este, desnaturalizaban, a sus ojos, el ideal revolucionario aún vivo, sostenían, en Cuba y Vietnam. Por contraste, los becarios vietnamitas que Laslo iba a conocer en Lodz se expresaban en un lenguaje formateado. Cuando se enteraban de qué país era un becario, sistemáticamente respondían en polaco, como una lección aprendida, Bardzo bohaterski kraju («País muy heroico»).

Amenázalos con encadenarte en las rejas de la embajada yanqui si no te garantizan una beca. Regresa mañana a la UIE, asere, le aconsejó el negro fumador de Spartas. Nada temen más esos chupatintas —comemierdas, dijo otro de los cubanos— que el revuelo. El escándalo los espantaba como a una jeba los ratones. Siendo Laslo extranjero, una acción de esta naturaleza podía suscitar una crisis diplomática cuya responsabilidad ningún burócrata querría asumir, pondría en peligro su carrera. A un checo, el régimen lo podía encarcelar sin que a Novotný se le juntaran las cejas. Un extranjero era harina de otro costal, reflexiona Caligari. La idea parecía loca y su eficacia improbable, como la de la olilla que salvó a Laslo de las aguas. Tampoco tenía esta vez nada que perder. Se personó el martes, a primera hora, en los locales vetustos de la UIE. Todo le parecía vetusto en Praga, hasta los edificios más recientes, y en ello estribaba parte de su encanto. Sin esperar a que Manuel Malaver lo echara de su oficina, le dijo si ustedes no me garantizan una beca, saliendo de aquí iré a encadenarme ante la embajada de Estados Unidos con un cartel denunciando el maltrato. El efecto de esta amenaza, una frase aparentemente irrisoria —como le parece a Caligari la promesa de vestir sotana—, fue inmediato. Malaver saltó de su silla y se acercó a él haciendo un gesto amigable a tono con la voz, ya no tajante e irónica, ahora familiar y hasta un poquito melosa. No, chico, vamos a calmarnos, no hay necesidad de alimentar la Guerra Fría por tan poca cosa. Vamos a ofrecerte una solución lo más pronto posible. Manuel Malaver iba a ponerse a ello de inmediato. Las aguas se habían sosegado y las olas, disciplinadas, disolvían su espuma en la promisoria orilla. Caligari se pregunta, echado en su cómoda tumbona, ¿volviéndose performativa, la palabra puede, por sí misma, dar un giro de timón al destino?

Laslo iba a salir, media hora más tarde, del local de la UIE con una orden de que le dieran alojamiento en un hotel reservado a los becarios de paso por la capital checoslovaca. Había recibido para sus gastos, incluido el sustento, un talonario de tuzex renovable cada mes hasta que se le encontrase un destino. Los vales equivalían, cambiados en el mercado negro, al triple del estipendio mensual percibido por un becario checoslovaco, 350 coronas, si Caligari recuerda bien, ha transcurrido mucho tiempo. Los camareros del hotel le dieron coronas a cambio de sus vales, el contacto con extranjeros les facilitaba el tráfico. Sin los vales, el ciudadano checo de a pie no tenía acceso a las tiendas de artículos importados llamadas Tuzex. Los vales del mismo nombre le servían para paliar la escasez de ciertos productos y para adquirir otros de mejor calidad que los de fabricación local. Las autoridades hacían la vista gorda.

Laslo le cuenta a Myria que vivió tres meses en Praga a cuerpo de rey. Fui convocado a la UIE en noviembre, precisa. El versátil Malaver le informó de que Polonia aceptaba otorgarle una beca. Había una excelente escuela de cine en Lodz: Roman Polanski, Jerzy Skolimovski se habían graduado en ella. El destino lo enviaba a donde nunca había soñado con ir. Unos días más tarde se encontraba atravesando la frontera polaca en un tren a vapor que circulaba entre bosques cubiertos de nieve, rumbo a los quintos infiernos. Nunca antes había escuchado el nombre de la ciudad a la que lo habían destinado. No habría sabido ubicar Lodz en un mapa.

Un ruido le hace abrir los ojos. Una de las vacas del vecino ha roto la valla de alambre al pasar la cabeza por un agujero con la intención de pastar la hierba más abundante y sustanciosa del lado de la compostera. Por curiosidad —o el equivalente bovino de esta cualidad humana— ha forzado el alambre con el pescuezo y ha pasado todo el cuerpo por el orificio, de modo que ahora se encuentra en el prado donde Caligari está urdiendo con indefinible emoción su pasado. Debe interrumpir unos minutos esta tarea. Una vaca no es uno de esos gatos buscavidas del caserío, a gusto en cualquier jardín o prado si entre las plantas o en el pasto encuentra ratas de campo o algún pajarito desprevenido. Intenta, con la ayuda de un palo, ante las miradas pasivas del resto del ganado, apiñado a prudente distancia de la alambrada rota, forzar a la vaca aventurera a volver a su dehesa. Solo consigue asustarla. La vaca huye hacia la carretera departamental, donde corre peligro de ser embestida por una camioneta o de causar perjuicios. La situación obliga a Caligari a pedir ayuda a un vecino que a esa hora está acicalando su coche en el garaje de su casa. Guillaume Teinturier, el criador, se encuentra, al volante de su tractor, en otra de sus parcelas —un maizal—, no lejos de allí. Entre los tres obligarán, no sin dificultad, al aterrado animal a volver al redil.

Caligari regresa a su tumbona, un vaso de agua en la mano, ha ido a servirse en la pila de la cocina. Al cerrar los ojos, alguien tira delicadamente de su manga y dice ciao, Laslo. Me ha costado encontrar un lugar donde aparcar; de ahí su retraso. Los trece años transcurridos desde su último encuentro en Otrora no han hecho mella en Myria. Sus treinta y tres o treinta y cuatro años parecen haberse detenido para siempre en el umbral de los veintiuno. O serán los ojos de él los que la ven así. Ella estaba con otro la última vez que se encontraron. Preparaba su retorno a Italia. No pasaron del hola protocolar y de la sonrisa digna de una instantánea. Un extraño no habría sabido discernir en la expresión de ambos su apasionada historia de amor. El Fiat 127 beis muestra una abolladura en el tapabarros delantero, nota Laslo, al acecho de detalles que traicionen una vida disoluta no perceptible en el cutis terso ni en las líneas sin borrones de su rostro (de ella). Myria lo ha aparcado a dos cuadras de la stazione termini. El recorrido hasta la casa de los padres —¿vive con sus padres?, se gana la vida, podría pagarse un alquiler—, en una zona residencial de Reggio, aviva hoy en Caligari vagos recuerdos de la ciudad asociados a imágenes de sueños inspirados en aquella breve visita. Trata de recrearlos, y los hace desfilar por las nubes blancas que, desde hace unos minutos, atraviesan en fila india el tornadizo cielo de La Ferrière-Bochard. Cree recordar alamedas de cipreses más propias de un cementerio, inmuebles bajos de colores ocre amarillo o rojo y una organización urbana de corte casi germánico. La efímera ocupación austríaca de la región fue, sin embargo, intrascendente desde un punto de vista cultural.

El recorrido hasta su domicilio lo hacen Myria y Laslo en silencio. Él se ha parapetado en su cansancio, auténtico. Ella, más segura de sí, opta por reservar para después las preguntas, y los reproches, que, tarde o temprano, habrá de hacerle. Enarbola, acaso sin proponérselo, una sonrisa semejante a la de trece años atrás, puede ser un escudo. Laslo pretende, entre dos bostezos, malavenidos si su intención es reconquistarla, interesarse en el paisaje, con tan poco éxito que hoy, treinta y pico años más tarde, la memoria de Caligari ha borrado casi todos los detalles y su mente debe recurrir a la imaginación para recrearlo. Cada mirada suya a través de la ventanilla del Fiat es anulada mentalmente por la pregunta, ¿Myria, por qué? ¿Sería descubrir la razón de su intempestiva ruptura el motivo central de su visita? Laslo tal vez habría puesto más empeño en su operación de reconquista de no haberse instalado Jutta-Ingrid en su vida. También puede ser esta una justificación a posteriori de su falta de interés. Por el momento es solo incomodidad, búsqueda de sus marcas. Lo unía a Jutta-Ingrid una inclinación alimentada por una libido desbordante, diferente de la devoción exclusiva que lo unió a Myria, conducida a un punto de fusión solo equiparable al obtenido con Ada, su primer, su gran amor. Aún se quemaba con su llama casi apagada. Esa llama —llamita, la ha descrito ella en su carta— moribunda pero no extinta que Myria espera poder reavivar este fin de semana. Por eso le ha escrito «Tu recuerdo siempre suscita ternura en mí». El cronómetro se ha puesto en marcha. Le quedan menos de veinticuatro horas. Están preparándose para partir.

Cierra el estuche del tocadiscos y Patty Milhench, su nariz y la de su hermano tocándose sobre la pila de vinilos —Fredo Pipa pretenderá haber visto sus labios rozarse en un beso incestuoso—, recogen los discos y los meten en una gran bolsa de plástico. Laslo y Myria se dan cita en la plaza del Virrey el día siguiente. Se dieron dos besos en cada mejilla, a la francesa, recuerda Caligari acomodando las nalgas en la tumbona.

Van a dar las diez y disfruta a sus anchas de la terraza, esa atalaya desde la cual se asoma al pasado. La pregunta que se está formulando es si el amor muere cuando el cuerpo pierde la sintonía con la persona amada y sus señales químicas se anulan. O si, por el contrario, el amor se forja en el alma distraída de su vínculo químico con el organismo y es, por consiguiente, un fenómeno supramaterial, de funcionamiento enigmático —ciego, lo llama la sabiduría popular—, que nadie sabe por qué se pone en marcha ni cuándo va a terminar. Un poco como los sueños. De allí la sorpresa cuando un día el enamorado descubre en la persona amada características ocultas a sus ojos hasta entonces y ve naufragar ante sí el montaje dictado por el corazón ingenuo, engañado por la primera impresión, la de estar ante el alma gemela.

Ha llegado con cinco minutos de adelanto a la plaza, dedicada a la memoria de Pulgarcito I. La historiografía independiente —casi clandestina en Otrora— afirma que este prócer regordete y pequeñajo huyó a Europa en plena guerra de independencia dejando a sus tropas al mando de un alférez ascendido sobre la marcha a general. Pulgarcito tuvo la prudencia de apartarlo del poder ofreciéndole tierras y minas de oro y plata y la mano de su hija cuando regresó al país para hacerse coronar virrey. Para más seguridad, lo mandó a asesinar poco después. Laslo se ha sentado a esperar a Myria en la peana del monumento de piedra que lo representa, de pie, envuelto en una bandera del mismo material que su estatua. El monumento es mancillado regularmente por los gallinazos (coragyps atratus), el ave nacional, que han elegido domicilio en los tejados de los edificios.

La víspera, Myria esperaba mayor galantería de su parte. Habían compartido momentos dulces en la arena. Podría haberla invitado a bailar o a beber un trago en una de las peñas musicales del sector. No eran caras y emitían hasta la madrugada su música estridente y sensiblera. Ella había dejado vislumbrar su decepción haciendo un mohín cuando Paddy Milhench la obligó a sentarse en el asiento trasero de su Austin amarillo. Se había despedido de Laslo estampando una mano en el aire largo rato, el codo apoyado en la capota bajada del coche. Ahora está agitando un hola a modo de disculpa, algo avergonzada por su retraso. No se esperaba que él acudiese a la cita con antelación, conocía la proverbial impuntualidad de los pasadeños. Se arrima al pecho de Laslo y, adelantándose al beso que él se propone darle en las mejillas, le ofrece sus labios ansiosos. Tanta impetuosidad lo obliga, sin por ello reactivar la intimidad alcanzada anoche, sentados al pie del peñasco. Él se deja llevar por ella, que parece tener una idea más clara de a dónde quieren ir. Tomados de la mano atraviesan la plaza lentamente, en dirección al mar. Enrumban al sur tres cuadras más allá, al llegar al malecón caminando paralelamente a la costa. Los detiene en un cruce el nudo gordiano del tráfico. Laslo la toma por el talle y le da un beso en la boca. Las amarras han sido rotas. Pronto se hallarán navegando en alta mar.

Cuando llegan a la casa de los Ferretti, Laslo comprueba que es de construcción reciente, de tres plantas aireadas por grandes ventanas. Se encuentra en una viale