Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Reino de Cordelia

- Kategorie: Krimi

- Serie: Literatura Reino de Cordelia

- Sprache: Spanisch

Un juez que en su juventud estuvo destinado en una remota provincia rusa entrega a un editor una novela sobre un crimen pasional, narrada en primera persona. En el libro se descubre la identidad del asesino, pero al editor no le encajan las piezas. Poco a poco, mediante el análisis del texto, va averiguando por él mismo que el crimen sigue impune, que la persona que acabó siendo condenada es inocente y que los hechos no ocurrieron tal y como los cuenta el autor del relato. Llevada al cine en 1944 por Douglas Sirk, con George Sanders y Linda Darnell como protagonistas, Una extraña confesión es la primera novela larga publicada por Antón Chéjov y la única policíaca que escribió el gran autor ruso. Un paseo por el amor y la muerte, ambientado en la Rusia rural, que mantiene la intriga hasta la última página

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 310

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

24

Una ExtrañaConfesión

Primera edición en REINO DE CORDELIA, septiembre de 2013

Segunda edición, febrero de 2019

Título original: Драма на охоте, 1884-1885

Edita: Reino de Cordelia

www.reinodecordelia.es

@reinodecordeliafacebook.com/reinodecordelia

Derechos exclusivos de esta edición en lengua española

© Reino de Cordelia, S.L.

C/Agustín de Betancourt, 25 - 5º pta. 24

28003 Madrid

Traducción de © Irene Tchernova, 1963

Revisión de la traducción: © José Fernández Bueno, 2013

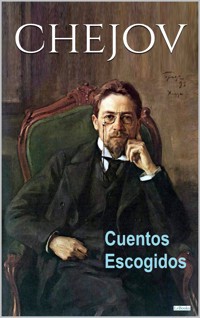

Ilustración de sobrecubierta, Retrato de Sofía Dragomirova, de Iliá Repin

Ilustración de cubierta, Paisaje, de Isaac Leviatan

IBIC: FFC

ISBN: 978-84-15973-00-3

eISBN: 978-84-18141-59-1

Depósito legal: M-22774-2013

Diseño y maquetación: Jesús Egido

Corrección de pruebas: Pepa Rebollo

Imprime: Técnica Digital Press

Impreso en la Unión Europea

Printed in E. U.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Una ExtrañaConfesión

Antón Chéjov

Traducción de Irene Tchernova

Revisada por José Fernández Bueno

Índice

Introducción

UNA EXTRAÑA CONFESIÓN

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

Apéndice

Introducción

PUBLICADA por Antón Chéjov (1860-1904) originalmente en 1844 como Драма на охоте, que en traducción literal sería Drama de caza, en España y Latinoamérica esta novela siempre se conoció como Extraña confesión, y así aparece en la edición publicada en 1945 por Emece de Buenos Aires en su colección «El séptimo círculo». Irene Tchernova le añade el artículo «una» —Una extraña confesión— en su traducción recogida en 1963 en el volumen Novelas Completas de Antón Chéjov encuadernado en piel por la editorial Aguilar, y en un coqueto tamaño de nueve centímetros de ancho por catorce de alto, con prólogo de Luis Abolledo.

El cine había rebautizado también Extraña confesión la película que en 1944 dirigió Douglas Sirk basándose en la novela de Chéjov, con George Sanders y Linda Darnell como protagonistas. El título origonal inglés era Summer Storm (Tormenta de verano). Todo un melodrama ambientado en este caso en la Rusia posrevolucionaria.

Ha hecho falta esperar a las últimas versiones, como la coordinada en 2008 por Sergio Pitol para la Univesidad Veracruzana de México, para ver respetado el título original, Un drama de caza. Y, sin embargo, Chéjov se equivocó y esta novela policíaca que el gran autor ruso escribió a los 24 años, demostrando un talento prodigioso, responde mucho mejor a Una extraña confesión. Igual que Centauros del desierto, la gran película de John Ford basada en la maravillosa novela de Alan Le May [hay edición actual en Valdemar, Madrid, 2013], es un título mucho más acertado que del original inglés del filme y el libro: The Searchers (Los buscadores).

George Sanders y Linda Darnell, en Extraña confesión.

Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares optaron también por Extraña confesión para la edición de la novela de Chéjov que ellos dirigieron. Por tanto, respetuosos con la herencia y los maestros, hemos decidido quedarnos con la denominación más habitual en español.

Su significado resume mucho mejor el contenido del relato, en el que un antiguo juez de un pueblo de la Rusia rural entrega a un editor —presumiblemente el propio Chéjov— una novela autobiográfica basada en hechos reales, donde se da cuenta de un crimen pasional, el asesinato de la joven y atractiva Olenka.

A través de notas a pie de página, el editor irá acotando el texto, al detectar que la investigación del suceso presenta numerosos defectos de forma y que el condenado realmente es inocente. Esas advertencias, que enseguida logran la complicidad del lector, convierten a quien lee y a quien edita en los principales detectives de esta historia, los únicos capaces de descubrir qué se esconde bajo tan extraña confesión.

Elegantemente ácida y metaliteraria, dicen que inspiró a Agatha Christie para escribir El asesinato de Roger Ackroyd, la obra que lanzó a la fama a la dama británica del crimen, la empeatriz de los venenos.

Brillante y genial, Una extraña confesión, la primera novela de Antón Chéjov y también la más larga, se ha hecho más sólida con el paso del tiempo y parece imposible que, bien con su nombre real o con el otro, no figure hoy en las estanterías de cualquier buen aficionado al género policíaco y a la Literatura con mayúsculas, esa de la que tanto se aprende mientras te diviertes leyéndola.

El Editor

¿EL TEMA DE SU LIBRO? —pregunté al señor Iván Kamishov, que por andar muy necesitado de dinero vino a verme y me rogó que se lo publicara, no sin avisarme previamente de que era el primero que escribía. Era un hombre alto y atractivo, de porte altanero y decidido.

—Pues verá… El tema no es nuevo…, en él se trata de amor…, de un crimen… Pero léalo y podrá juzgar usted mismo. Son los recuerdos de un juez de instrucción.

Mi cara no le debía dar muchos ánimos ni convencerle por completo, pues el señor Kamishov frunció ligeramente el entrecejo y dijo con rapidez:

—En mi libro hallará usted un hecho que ha sucedido realmente, en él no se dice más que la verdad. Fui testigo de todo lo que relato, e incluso participé en ello.

—Para escribir no hace falta ni es necesario haberlo visto ni vivido. Y en cuanto a que sea verídico, eso no tiene importancia. El público está cansado de asesinatos llenos de misterio, en los que se lucen la astucia de los detectives y la perspicacia de los jueces de instrucción. Claro que no todo el público es igual. Yo hablo del que lee nuestro periódico. Y, además, tengo tantas obras para publicar y editar que, sinceramente, creo que me es completamente imposible aceptar otras, por muy buenas que fueren.

—Aunque así sea, quédese con mi libro. Es difícil juzgar algo que aún no se ha leído… Además ¿por qué no quiere creer que los jueces de instrucción también sabemos escribir?

El señor Kamishov pronunció esta última frase con voz insegura, fijando la mirada en el suelo, mientras hacía saltar un lápiz entre sus manos. Me dio lástima. Y le dije:

—Bueno, déjeme su libro. Pero no le prometo que lo haya de leer pronto. Tendrá que esperar…

—¿Mucho tiempo?…

—Pues… no lo sé. Vuelva a visitarme dentro de dos o tres meses.

—¡Ay! ¡Cuánto tiempo!… No me atrevo a insistir!… ¡Bueno, como usted quiera!…

Se levantó y cogió su gorra, que ostentaba una escarapela. Era la gorra de un funcionario.

—Gracias por haberme recibido. Durante tres meses me voy a alimentar de esperanzas… Pero le estoy aburriendo… Mil gracias… Y muy buenos días.

—¡Aguarde un momento! —le dije, hojeando sus cuartillas escritas con una letra muy menuda—. En él se expresa usted siempre en primera persona del singular. ¿Acaso al referirse al juez de instrucción se describe a sí mismo?

—Sí, pero no con mi verdadero nombre, pues mi papel en esta historia podría ser mal interpretado… Resulta hasta molesto figurar de esta forma… Entonces, hasta dentro de tres meses, ¿verdad?

—Sí, pero no antes.

—Perfectamente. Hasta la vista.

El antiguo juez de instrucción me saludó con mucha desenvoltura, a la par que con gran cortesía y, abriendo suavemente la puerta, se fue, dejándome sobre la mesa su manuscrito. Yo lo guardé en un cajón, y allí quedó durante dos meses.

Un día que me marchaba al campo, me acordé de él y me lo llevé. En el vagón abrí la novela y empecé a hojearla, luego me puse a leerla por la mitad. Era interesante. Por la tarde, a pesar de que no disponía de tiempo, leí la novela desde el principio hasta la última línea, en donde la palabra «Fin» aparecía escrita con letra firme y decidida. Por la noche volví a leerla otra vez, y ya empezaba a amanecer cuando me hallaba en la terraza de mi casa, procurando ahuyentar de mi mente la terrible sospecha que naciera en ella.

La idea era, en verdad, torturadora y resultaba insoportable. Sin ser juez de instrucción y aún menos un psicólogo, me parecía haber descubierto el espantoso secreto de un hombre con el que no sabía qué hacer. Y, sin dejar de pasearme por la terraza, intentaba convencerme de que mi descubrimiento no estaba fundado en nada sólido ni verdadero.

La novela de Kamishov no pudo ser publicada en mi periódico por razones que ya explicaré al lector. Por ahora le aconsejo que la lea. El lector encontrará en ella algunos defectos y muchas repeticiones; se ve con la claridad del día que es la primera novela que ha escrito el autor, y que, por tanto, su estilo aún no está maduro. Pero, pese a esos inconvenientes, se lee con facilidad, el tema es interesante y no tiene nada de común con las novelas de este género. Bueno, la verdad es que vale la pena leerla. Y aquí está.

I

—¡UN HOMBRE ha matado a su esposa…!

—¡Jesús qué tontos sois!… ¡Que me den azúcar!…

Estos gritos descompasados me despertaron y, desperezándome cuan largo era, experimenté un extraño malestar. Tenía cansados todos los miembros. A veces es una pierna, otras un brazo, pero en esta ocasión todo mi cuerpo estaba adormecido, de la cabeza a los pies.

No descansa uno, sino más bien se debilita, cuando se echa la siesta después de una comida abundante, en medio de una atmósfera sofocante y densa, con zumbido de moscas y picaduras de mosquitos.

Me levanté cansado y empapado de sudor. Inmediatamente me fui hacia la ventana por si corría algo de fresco, pero el sol se hallaba aún muy alto y el calor era tan agobiante y abrasador como tres horas antes. Quedaba, pues, tiempo hasta el anochecer y solamente entonces refrescaría un poco.

—¡Un hombre ha matado a su esposa!…

—Iván Demiánovich —exclamé dando un cachete cariñoso en el pico al pájaro—: haz el favor de no decir mentiras… Tan solo en las novelas los hombres matan a sus esposas, y ocurre, además, bajo el cielo de los trópicos, en donde el sol de África alimenta y engendra pasiones ardientes. En cuanto a nosotros, habitantes de climas fríos, nos contentamos con robar por infracción o, a lo sumo, simular nuestra personalidad.

—¡Robo por infracción! —repitió Iván Demiánovich, con su pico corvo— ¡Jesús, qué tontos sois!…

—Qué se le va a hacer, amigo. Nosotros no tenemos la culpa de que nuestro cerebro sea limitado. Además, no es de extrañar que con semejante temperatura se vuelva uno medio tonto. Tú eres listo y, sin embargo, tu cerebro se está fundiendo con esta temperatura. Te vuelves idiota.

Al hablar de mi loro siempre lo designaba con el nombre de Iván Demiánovich, en un principio por pura casualidad, pero después lo hice por verdadero hábito. Me acostumbré a ello. Y todo porque un día mi criado Policarpo, al limpiar la jaula, hizo un sensacional descubrimiento sin el cual mi precioso pájaro hubiera seguido siendo un loro sin nombre y sin personalidad. El muy tunante reparó en que el pico del pájaro tenía un parecido asombroso con la nariz de Iván Demiánovich, el tendero de nuestro pueblo. Desde entonces todo el mundo le llamó con el nombre y el patronímico del tendero de larga y corva nariz.

Y así fue cómo, merced a Policarpo, el pájaro formó parte del género humano, en tanto que el tendero perdía su personalidad, siendo desde aquel entonces, para la gente del pueblo, el loro del juez de instrucción.

Compré a Iván Demiánovich a la madre de Pospélov, mi antecesor en el juzgado. Lo compré con los viejos muebles de roble, la batería de cocina y todos los trastos del difunto juez, que murió poco antes de que se me nombrara juez de instrucción. Mis paredes aún siguen adornadas con las fotografías de sus padres y encima de mi cama cuelga el retrato del juez en persona. Cuando estoy dormido o descansando en la cama, no me quita ojo.

Así es que dejé en las paredes todas las fotos; y conservé la casa tal y como la había encontrado. Soy de naturaleza demasiado perezosa para ocuparme en trasformar nada, aun cuando el cambio redunde en mi comodidad, y si los muertos y los vivos quieren seguir colgando de mis paredes no seré yo quien se lo impida.

Mi loro tenía tanto calor como yo y, al abrir las alas, desplegaba todas sus plumas, repitiendo las frases que aprendió de mi antecesor y de Policarpo.

Para matar el tiempo de cualquier forma, en las horas de ocio que siguen a la comida, me puse a observar los vaivenes del pájaro, que se afanaba en evitar el tormento del encierro, el calor asfixiante y los insectos que había entre sus plumas. El pobre parecía muy desgraciado.

En el hall oí una voz sonora y fuerte que preguntaba:

—¿A qué hora se despierta?

—Depende, unas veces duerme hasta las cinco, otras, no se levanta hasta por la mañana —contestó Policarpo—. No es de extrañar cuando uno no tiene nada que hacer…

—¿Es usted su lacayo?

—Sí, soy su criado… Pero basta ya de hablar, ¿no ves que estoy leyendo y que me molestas con tus preguntas?

Eché una mirada hacia el hall. Policarpo se hallaba tumbado sobre un gran cofre rojo, según costumbre ya inveterada en él, mientras leía un libro. Estaba con la cara pegada al mismo y los ojos adormecidos, en tanto que movía lentamente los labios, frunciendo el entrecejo. Era evidente, pues, que la presencia de aquel extraño, un mujik alto y barbudo que trataba en vano de entablar conversación, le resultaba harto molesta.

Al llegar yo, el mujik se apartó discretamente un paso del cofre y me saludó a lo militar. Policarpo, con aire de disgusto, sin levantar la vista del libro, se incorporó a medias.

—¿Qué quieres? —pregunté al mujik.

—Señoría, vengo de parte del conde, quien me encarga en primer lugar que le salude en su nombre, y después le ruega que vaya cuanto antes a su casa…

—Pero ¿ha llegado ya el conde?—pregunté sorprendido.

—Eso es, señoría… Llegó ayer por la noche. He aquí una carta que me ha entregado para usted.

—¡Es el mismo demonio quien lo trae! —refunfuñó Policarpo—. Habíamos pasado tan tranquilos estos dos últimos veranos sin él, y he aquí que vuelve nuevamente a abrir su pocilga. ¡Voto al diablo! ¡Adiós a la decencia y la tranquilidad!

—¡Cállate! Nadie te ha preguntado nada.

—No hay por qué preguntarme. He hablado sin que nadie me interrogue. Otra vez volverá con sus borracheras y nuevamente se bañará vestido en el estanque… Y después, limpia que te limpia, y harán falta más de tres días para poner las cosas en orden.

—¿Qué está haciendo hoy el conde? —pregunté al hombre que me había traído la carta.

—Cuando me ordenó que viniese a llamar a su señoría se hallaba a la mesa, comiendo. Y poco antes de la comida pasó algún tiempo sentado en la caseta de baño, pescando… ¿Qué desea su señoría que le conteste?

Abrí la carta y leí lo siguiente:

«Querido amigo: Si aún estás vivo y bien de salud, vístete inmediatamente y ven corriendo a verme a mi casa, si es que todavía te acuerdas de este calavera amigo tuyo. He llegado esta noche y ya me muero de aburrimiento. La impaciencia con que te aguardo no tiene límites. Pensé en un principio ir personalmente a buscarte y traerte yo mismo, pero el calor me anonada. Me encuentro tristón y en este momento me estoy dando aire con un abanico. ¿Qué tal siguen tu gracioso Iván Demiánovich y el gruñón de Policarpo? Ven pronto y cuéntame muchas cosas.

Tu A. K.»

No era menester mirar la firma ni fijarse detenidamente en ella para reconocer en aquella gruesa y fea letra la mano de borracho empedernido de mi amigo el conde Alekséi Karnéiev, tan poco acostumbrado a escribir.

La brevedad de la carta, sus pretensiones y su desfachatez me hicieron pensar que mi amigo, que no pecaba de inteligente, debió de romper no pocas hojas antes de llegar a componer esta nota. Me daba la sensación de que el conde tuvo que recurrir a la astucia para evitar las formas gramaticales un tanto incorrectas y las palabras que, de buenas a primeras, se le venían a la mente.

—¿Qué desea que conteste al conde? —volvió a repetir el mujik.

No respondí en el acto. Cualquier persona en mi lugar hubiera dudado antes de responder. El conde me tenía afecto y buscaba sinceramente mi amistad; yo, en cambio, no sentía ninguna por él, ni siquiera le tenía afecto. Así es que hubiera sido mucho más noble por mi parte romper de una vez y para siempre con su amistad, en lugar de haber acudido hipócritamente a su casa. Además, ir a la mansión del conde equivalía a volver nuevamente a hundirme en aquella vida que Policarpo calificaba de «pocilga».

Hacía dos años, antes de que el conde se marchara a San Petersburgo, este género de vida había quebrantado mi robusta salud y mermado mi cerebro. Esta vida desordenada e insólita no llegó a perder completamente mi salud, pero en cambio me valió para adquirir un renombre en toda la región.

Mi razón me mostraba el camino de la verdad y, al recordar ese pasado aún tan reciente, la sangre se me subió al rostro de pura vergüenza. Pese a estas consideraciones, vacilé poco tiempo.

—Saluda al conde de mi parte y dale las gracias por haberse acordado de mí —contesté al mujik—. Dile que estoy muy ocupado, pero…, dile que…

Precisamente en el momento en que mi lengua debía pronunciar el no categórico, se apoderó de mí un extraño sentimiento de pena. Era este un sentimiento de angustia y de soledad muy natural en un hombre lleno de vida, joven aún, al que el destino había relegado y sumido en un poblacho.

A mi mente acudieron, cual si estuvieren presentes, los jardines del conde con sus maravillosos y raros invernaderos y sus senderos, estrechos y llenos de poesía. ¡Qué bien me conocían aquellas alamedas, resguardadas del sol por la bóveda verde que formaban los viejos tilos entrelazando sus ramas! ¡También me recordarían las mujeres que entre la penumbra buscaban mi conversación y trato delicado! Y también vino a mi memoria el lujoso salón de mullidos sillones de terciopelo, de pesados cortinones y tapices suaves y delicados como plumillas de cisne. Sí, me acordé de todo esto con la languidez peculiar del hombre joven que se encuentra aislado y sin relacionarse con la sociedad. Volvieron mi bravura indómita, mi orgullo endiablado, mi desprecio por la vida, y mi cuerpo, harto ya de descanso y quietud, anheló la agitación.

—Dile al conde que iré.

El mujik saludó y se fue.

—De haberlo sabido —refunfuñó Policarpo, mientras hojeaba precipitadamente su libro—, no le hubiera dejado pasar.

—Deja tu libro y vete a ensillar a Zorka —le dije con severidad—. Anda, y deprisita.

—¿Deprisa?… ¡No faltaba más, claro está! ¡Voy corriendo!… ¡Ah! Si fuera por hacer algo útil, pero es para perder lastimosamente el tiempo y vender su alma al diablo…

Las últimas palabras fueron dichas en voz baja, pero de manera que pudiera oírlas.

Mi lacayo, tras haber soltado aquella insolencia faltándome al respeto, sonriéndose se estiró cuan largo era mientras esperaba con desdén mal disimulado una fuerte reprimenda. Pero no me di por enterado. En mis peleas con Policarpo el silencio era el arma más eficaz. Con él lo castigaba mucho mejor que si le diera un golpe o le soltara una retahíla de insultos.

Mientras Policarpo se iba a ensillar mi caballo, eché un vistazo al libro que estaba leyendo y cuya lectura había interrumpido. Se trataba de la terrible novela de Dumas El conde de Montecristo.

Este imbécil, que se tiene por culto, lee todo cuanto cae en su manos, ora los catálogos de las editoriales, bien las obras de Auguste Compte que tengo en mi maleta entre tantos libros que no he leído yo mismo y que he renunciado a leer. Pero el caso es que, entre aquel informe montón de papelotes, escogía tan solo las novelas basadas en tramas horribles y complicadas, con caballeros distinguidos, en donde entran en juego el veneno, los subterráneos, etc. Todo lo demás no son para él sino nimiedades sin valor alguno.

Pero ahora he de irme.

Por el camino que une mi pueblo con la casa del conde, los cascos de Zorka levantaban nubes de polvo. Era llegada la hora del crepúsculo, pero aún hacía un calor sofocante y el aire resultaba casi irrespirable por lo seco. El camino bordeaba la orilla de un inmenso lago. A mi derecha, el agua; a la izquierda, un bosque de robles; y, pese al lago y al bosque, mis mejillas ardían.

«Habrá tormenta», pensé para mí, imaginando placenteramente un buen chaparrón.

Se diría que el lago dormitaba tranquilo, tal era la tersura de sus aguas. El ruido de los cascos de mi caballo no se sentía, parecía caminar sobre una alfombra. Tan solo de vez en cuando el chillido agudo de una chocha rompía este fúnebre silencio. En algunos trechos, Zorka y yo teníamos que atravesar espesos enjambres de mosquitos. A lo lejos se veían los tres barcos del viejo Mikéi, el pescador del lago, y tal era su quietud que apenas se movían.

Seguía el camino de la orilla. Únicamente en barco se puede ir todo recto. Pero por tierra se da un rodeo que alarga el camino en unas ocho verstas1.

Sin alejarme del lago, mi mirada volaba por el sendero opuesto, en el que la orilla se dibujaba toda arcillosa, con cereales en flor, y más allá el palomar del conde, con sus pichones multicolores. Un poco más lejos se divisaba una gran mancha blanca: era el campanario de la iglesia.

Durante el camino medité brevemente en las extrañas relaciones que mantenía con el hombre a quien iba a visitar. Hubiera resultado en extremo curioso estudiarlas y definirlas, pero por desgracia aquello era mucho pedir para mí.

Las personas que nos conocían se las explicaban de muy distintas maneras. La gente de estrecho criterio repetía gustosa que el conde veía en la persona de un pobre juez de instrucción, sin abolengo alguno, un compañero para sus juergas. Según ellos, yo me arrastraba a la mesa de mi ilustre amigo esperando, poco menos, que se me echara algún hueso o migajas de pan. Decían que este hombre rico, objeto de envidia y espanto en toda la región, era muy ingenioso y liberal. Merced a esta sugestión suya se explicaban su condescendencia con un juez de instrucción sin cinco céntimos en el bolsillo. Y no era otra la causa de que tolerase mi tuteo familiar.

Las personas más inteligentes explicaban estas relaciones de amistad por nuestros mutuos intereses intelectuales.

El conde y yo somos aproximadamente de la misma edad. Y habíamos cursado Derecho en la misma Universidad, materia en la que nuestros conocimientos no dejaban de ser muy ligeritos. De los míos queda algo por milagro,pero en cuanto al conde, el alcohol le hizo olvidar lo poco que entonces aprendiera. Ambos somos orgullosos y, por razones personales, evitamos, como verdaderos salvajes, la sociedad. Es decir, la gente de la región de C. Somos inmorales y seguramente que terminaremos muy mal.

He aquí los intereses intelectuales y de toda índole que nos unen. Los que nos conocen no pueden decir nada más respecto a nuestra amistad.

¡Ah! ¡Cuántas cosas hubieran comentado y contado de haber sabido cuán dulce y sumiso era el conde por naturaleza y cuán arisco y obstinado era yo! Sí, mucho hubieran añadido al enterarse de cuánto me quería aquel hombre enfermizo, y qué poco le correspondía yo.

Fue el conde, y no yo, el que me propuso y me ofreció su amistad. Y yo fui el primero en tutearlo. Pero, ¡Dios mío, con qué diferencia de tono y modales! Él, en un momento de expansión afectuosa y cordial, me besó y me pidió con timidez mi amistad; y yo un día, lleno de asco y desdén, le grité:

—¡Deja de decir simplezas!

Tomó este tuteo por sincera expresión de amistad y me lo devolvió fraternalmente.

Desde luego, hubiera sido más correcto y más caballeroso por mi parte haber dado media vuelta, regresando junto a Policarpo y cerca del loro. Después pensé a menudo en ello.

Si aquella tarde hubiera tenido el valor suficiente para volver a casa, o si Zorka, encabritándose, me hubiese llevado lejos de aquel inmenso y terrible lago, ¡cuántas desgracias no se habrían descargado de mis espaldas y cuánto bien hubiera podido haber hecho al prójimo!

¡Ay! ¡Cuántos recuerdos dolorosos oprimen y embargan hoy mi alma, y me obligan a cada momento a dejar la pluma y a llevar mis manos a la cabeza en un gesto de desesperación! Pero no quiero anticiparme, ya que a lo largo de este relato tendré sobradas ocasiones para detenerme sobre recuerdos dolorosos y amargos.

Dejemos esto, pues, y tratemos de cosas más alegres.

1Versta: medida de longitud que equivale a 1.067 metros.

II

ZORKA ME LLEVÓ hasta el mismo umbral de la mansión del conde. Pero al llegar a la puerta, el caballo tropezó y me faltó muy poco para dar con mis huesos en tierra.

—Mal presagio, barín1 —me gritó un mujik que estaba junto a una de las puertas de las cuadras.

Creo, sinceramente, que un hombre puede romperse la cabeza al caer de su caballo, pero lo que no concibo es esta clase de supersticiones.

Una vez que hube entregado las riendas al mujik, sacudí el polvo de mis botas con la fusta y me dirigí hacia la casa.

Nadie salió a mi encuentro.

Pese a estar abiertas de par en par puertas y ventanas, se percibía un olor extraño, denso, como si se mascase el polvo. Era el olor peculiar y característico de las casas que han permanecido mucho tiempo cerradas y sin ventilación alguna. Y este olor resaltaba mucho más porque de unas flores recién cortadas se desprendía cierto aroma, a la par que agradable, fuerte e intenso.

En el salón, en uno de los sofás cubiertos de seda azul, se amontonaban en desorden unos cojines arrugados; y, sobre una mesa, se veía un vaso que aún conservaba unas cuantas gotas de un líquido que, por el color y olor que desprendía, parecía ser un licor de Riga.

Todo esto atestiguaba bien a las claras que había llegado el conde y que la casa ya estaba habitada. Pero después de recorrer once habitaciones, no hallé un solo ser viviente. Todo estaba desierto, igual que la orilla del lago.

En el salón llamado de los mosaicos había una gran puerta de cristales que daba al jardín. La abrí con estrépito y, atravesando la terraza de mármol, bajé al jardín.

No bien había caminado unos pasos cuando, en una de las alamedas, me encontré con Nastasia, la vieja aya del conde.

Al mirar a esta viejecita, de rostro surcado de arrugas, ojos penetrantes y cabeza calva, de quien parecía haberse olvidado la muerte, se acordaba uno sin querer del sobrenombre con que la solían motejar los criados: la Sychija2.

Al divisarme se estremeció y estuvo a punto de derramar un vaso con smetana3 que llevaba con ambas manos.

—¡Hola, Sychija! —le dije.

La vieja me miró de reojo y, sin contestarme, siguió su camino. Yo entonces la agarré por los hombros.

—No temas tonta, ¿dónde está el conde?

La vieja me señaló sus orejas.

—¿Estás sorda? ¿Desde cuándo lo estás?…

A pesar de su edad tan avanzada, la vieja oía y veía perfectamente, pero, a veces, cuando lo creía oportuno, se hacía la sorda o la ciega. Tras haberla amenazado con el dedo, la solté.

Solo había avanzado unos metros cuando oí voces y fue entonces cuando divisé a unos hombres. Allí, en donde la alameda se ensanchaba formando una especie de rellano, a la sombra de unas acacias, había una gran mesa con un samovar, y a los lados unos bancos de hierro. Las personas sentadas a la mesa charlaban tranquilamente.

Me acerqué con cierta cautela y, escondiéndome detrás de un arbusto de lilas, busqué al conde con la mirada.

Éste se hallaba sentado en un sillón, tomando el té. Vestía una bata de colorines que yo ya le había visto hacía dos años, y se cubría con un sombrero de paja. Su rostro ceñudo parecía preocupado y cualquier persona que no le conociera muy bien podía suponer que le atormentaba algún serio pensamiento, o algún contratiempo.

El conde Karnéiev no había cambiado en nada desde que lo vi la última vez; seguía igual de enjuto, semejante a un bitor, con la misma espalda estrecha y la misma cabeza pequeña y pelirroja. Igual que antes, tenía la nariz colorada y las mejillas fofas, como de trapo. En su figura no había nada que reflejase fortaleza ni virilidad: flaco, débil, apático. Lo único sugestivo eran sus bigotes largos y lacios. Le habían dicho en diversas ocasiones que el bigote le sentaba bien. Él se lo creyó. Y por aquel entonces, cada mañana se entretenía en medir la abundancia y longitud de los pelos que sombreaban sus pálidos labios, por si habían crecido. Más que un hombre, parecía un gato bigotudo y enfermizo.

Junto al conde se sentaba un hombre al que yo no conocía. Por contraste con mi amigo, era corpulento, con el pelo cortado al rape y unas cejas muy pobladas. Su cara, gruesa y de frente estrecha, relucía como un melón; tenía los labios apretados y sombreados por un bigote aún más largo que el del conde.

Miraba al cielo con indolencia. Su rostro, aunque de rasgos fofos, era áspero, como cuero curtido. No parecía ser ruso. Sin chaqueta ni chaleco, llevaba una camisa en la que se veían unas manchas oscuras producidas por el sudor. No tomaba té sino agua de Seltz.

A una distancia respetuosa se hallaba un hombre fornido y achaparrado, de orejas muy separadas y de nuca colorada. Era Urbenin, el administrador del conde.

En honor a la llegada de su excelencia, se había puesto una levita nueva, negra, y se veía que padecía terriblemente, puesto que su rostro curtido por el sol estaba empapado de sudor.

A su lado se encontraba el campesino que me trajo la carta.

Fue precisamente entonces cuando reparé en que era tuerto. Semejante a una estatua, permanecía tieso como un palo, sin hacer movimiento alguno, esperando a que le preguntaran.

—Kuzma, será preciso coger el látigo y darte una buena paliza —dijo el administrador, con voz suave y persuasiva—. ¡Habráse visto, cumplir las órdenes de tu señor con tanta negligencia! Debías haberle rogado que viniese enseguida e informarte con precisión de cuándo pensaba venir.

—Sí, sí —dijo el conde, todo nervioso—, hacía falta haberse enterado de todo. Te dijo que vendría, pero eso no basta. Es que necesito de él ahora mismo…, lo necesito sin falta. Tú se lo preguntaste, pero él no te comprendió.

—¿Por qué necesitas su presencia con tanta urgencia? —preguntó el señor gordo al conde.

—Tengo que verlo.

—Nada más que eso. Pues a mi parecer, Alekséi, este juez haría mejor en quedarse en casa. No estoy para visitas.

Me quedé asombrado. ¿Qué significaba aquel «no estoy para visitas», tan autoritario y seguro?

—Pero si no es una visita —exclamó mi amigo con voz suplicante—. Él no te impedirá descansar después de tu viaje. Por favor, querido, no seas maleducado con él. Verás qué hombre, le querrás enseguida, será tu mejor amigo.

Entonces salí de detrás del arbusto de lilas y me acerqué a la mesa. El conde, al verme, me reconoció enseguida y su rostro se iluminó con una sonrisa.

—¡Aquí está! —exclamó, sonrojándose de puro placer—. ¡Qué amable eres!

Y vino a mí dando saltitos. Me besó y sus largos bigotes rozaron mis mejillas repetidas veces. A los besos siguieron unos largos y repetidos apretones de manos.

—Serguéi, no has cambiado nada. Sigues siendo el real mozo de siempre. Te agradezco mucho que me hayas hecho caso viniendo a verme.

Una vez que me vi libre del conde y de sus reiteradas manifestaciones de amistad, saludé al administrador, a quien ya conocía desde hacía tiempo.

—¡Ay!, mi buen amigo… Si supieras cuánto me agrada volverte a ver —dijo el conde entre satisfecho y conmovido—. ¿No conoces a este señor? Permíteme que te presente a mi buen amigo Kaetán Kasimírovich Pshejotski. —Y, señalando al señor grueso, prosiguió—: Es mi viejo amigo Serguéi Petróvich Zinóviev, juez de instrucción del distrito.

El señor grueso, de cejas negras, se incorporó y me tendió la mano, que era gruesa y sudorosa.

—Encantado —murmuró, examinándome de pies a cabeza—. Encantado…

Una vez terminada la presentación, el conde me dio un vaso de té frío de un color muy oscuro, y me ofreció una caja con bizcochos.

—Pruébalos… Los he comprado en Enem, de paso por Moscú. Estoy enfadado contigo, Seriozha4, tan enfadado que estuve a punto de no hablarte nunca más. En dos años no me has escrito una sola carta, ni un solo renglón, y ni siquiera te has dignado contestar a una de las muchas que yo te he enviado.

—No sé escribir cartas —le contesté—. Y, además, ¿qué iba a poner?

—¿Cómo que qué ibas a poner?

—Precisamente eso, porque yo admito solamente tres categorías de cartas: las de amor, las de felicitaciones y las de negocios. No tenía por qué haberte escrito las primeras, porque ni eres mujer ni estoy enamorado de ti; no necesitas de las segundas; y estamos dispensados de las últimas, puesto que no tenemos negocios comunes.

—Después de todo tienes razón —dijo el conde, que nunca tardaba mucho en ponerse de acuerdo con la opinión ajena—. No obstante —repitió—, pudiste haberme escrito unas líneas. Y además, según dice Piotr Yegórovich, en estos dos años no has pasado ni siquiera una sola vez por aquí, como si vivieras a mil verstas o despreciaras mi casa. Podías haber venido a cazar. Y además, ¡cuántas cosas podían haber sucedido durante mi ausencia!

El conde habló mucho durante un buen rato, ya que en cuanto tocaba un tema cualquiera era como mi Iván Demiánovich, infatigable. No se cansaba jamás de emitir sonidos y de hablar. Esta vena oratoria me impacientaba en grado sumo.

Esta vez, por fortuna, fue interrumpido por su criado, Iliá, alto y delgado, que vestía una librea muy usada y llena de manchas, y que según era su costumbre le traía un vasito de vodka y medio vaso de agua en una bandeja de plata.

El conde se bebió el vodka de un trago y, a continuación, el agua. Luego hizo una mueca, la característica de los borrachos, moviendo la cabeza.

—¿Aún no se te ha quitado la costumbre de beber? —le pregunté.

—Todavía no, Seriozha.

—Por lo menos deja de hacer esas muecas y de mover la cabeza al vaciar el vaso. Revuelves el estómago.

—Te prometo que no lo volveré a hacer. Además, los médicos me han prohibido beber. Lo hago ahora porque no es bueno cortar radicalmente; es preciso obrar poco a poco, progresivamente.

Mi mirada se posó en el rostro del conde, marchito y enfermizo, en el vasito, en el lacayo, que calzaba zapatos amarillos, y en el polaco de cejas negras que, desde el primer momento, no sé por qué, se me antojó que era un perfecto canalla; y, finalmente, en el mujik tuerto, que permanecía erguido y silencioso.

Un extraño sentimiento de angustia se apoderó de mí; y de repente sentí deseos de abandonar aquel ambiente licencioso y gritar al conde cuán grande era la aversión que experimentaba.

Estuve a punto de levantarme y de irme… Pero no me fui. Y aun cuando me avergüence el decirlo, no lo hice simplemente por pereza.

—Tráeme vodka también a mí —dije al criado.

El graznido de los cuervos, el croar de las ranas y el silbido de las oropéndolas anunciaban la puesta del sol. En la alameda y en el rellano empezaron a proyectarse largas e informes sombras negras.

—Haz que se siente Urbenin —murmuré al conde—. Permanece en pie delante de ti como un chiquillo.

—¡Ah! No me había dado cuenta. Por favor, Piotr Yegórovich, siéntese; ya ha estado bastante tiempo en esa postura.

Urbenin se sentó y me miró agradecido. Era un hombre de salud robusta y, por lo general y salvo en raras ocasiones, de carácter alegre; pero hoy imaginé que estaba enfermo y disgustado.

—¿Qué hay de bueno por aquí? ¿Alguna novedad? —le preguntó el conde— ¿Alguna cosa que se salga de lo corriente?

—Todo sigue como siempre, excelencia.

—¡Bueno!.… Vamos a ver, ¿no habrá por ahí algunas jovencitas a quienes yo no conozca?

El administrador, hombre de sana moralidad, se sonrojo.

—No lo sé, excelencia… A mí no me preocupan estas cosas.

—¡Sí que las hay! —exclamó con voz potente el campesino tuerto, que hasta ese momento había permanecido callado— ¡Y no están del todo mal!

—¿Bonitas?

—Hay de todo, excelencia. Para todos los gustos: rubias, morenas, castañas…

—¡Vaya! Pero espera… Ya me acuerdo… tú eres Leporello, mi secretario en esta materia… Si bien es verdad que te llamas Kuzma.

—Eso es.

—Sí, ya recuerdo… Bueno… ¿Y a quiénes tienes en perspectiva? ¿Campesinas, con toda seguridad?…

—Claro, sobre todo campesinas, pero aún hay algo mucho mejor.