10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

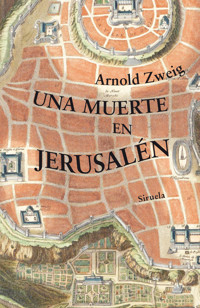

La primera novela sobre el conflicto en Oriente Próximo.El clásico de ayer que explica el mundo de hoy. «En pocos días volvería a reinar la paz. Una paz peor, porque cada guerra desgasta algo de la moral de quienes la hacen, pero paz al fin y al cabo».Arnold Zweig Jerusalén, junio de 1929. El miembro más destacado de la comunidad judía ortodoxa, el escritor Yitzḥák Josef de Vriendt, es asesinado en plena calle por un desconocido. El crimen desencadena violentos enfrentamientos entre las comunidades árabe y judía, ya que todos piensan que el homicida pertenece a la familia de un joven árabe con el que De Vriendt había mantenido relaciones ilícitas. Pero cuando el jefe de la inteligencia británica en Palestina, amigo de la víctima, empieza a investigar, sus sospechas apuntan enseguida en otra dirección: el culpable bien puede encontrarse entre los jóvenes sionistas laicos, que entonces se oponían ferozmente a cualquier compromiso con la población árabe. Sus pesquisas, que no han hecho más que empezar, irán revelando a la vez las múltiples facetas de la ciudad y sus pobladores. En esta obra excepcional, Zweig construye un relato de primer orden, que está por encima de cualquier partidismo, en el que da vida al complejo universo político y religioso de los años que precedieron a la fundación del Estado de Israel. Publicada en 1932 y considerada la primera novela sobre el conflicto de Oriente Próximo, es una lúcida y escalofriante reflexión sobre las contradicciones fundamentales que iniciaron un enfrentamiento que llega hasta nuestros días. «Esta novela muestra lo que siempre muestra la mejor literatura: que las denominadas "partes en conflicto" son una abstracción de multitud de destinos y pasiones, concretos y diversos (hasta el asesino es mostrado como lo que es: un ser humano, y no el mero instrumento de una idea)».Ibon Zubiaur, El Correo

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Edición en formato digital: septiembre de 2025

La traducción de este libro ha sido posible gracias a una subvención del Goethe-Institut.

Título original: De Vriendt kehrt Heim. Roman

En cubierta: Mapa del Monte del Templo desde el este, Jerusalén, de autor anónimo (1652-1708), Rijksmuseum © rawpixel

Diseño gráfico: Gloria Gauger

Ilustraciones de las páginas 17-19: Mapa de Jerusalén y alrededores. La Biblia, Alemania, ca. 1895 © Kohl-Illustration / Alamy Stock Photo

© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlín 1932, 1962, 1996, 2008, 2024 (publicado en Die Andere Bibliothek, un sello editorial de Aufbau Verlage GmbH & Co. KG)

© De la traducción y el prólogo, Virginia Maza

© Ediciones Siruela, S. A., 2025

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 979-13-87688-57-8

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

PRÓLOGO Arnold Zweig toca al compás del tres por nueve, por Virginia Maza

LIBRO PRIMERO Un intelectual solitario

LIBRO SEGUNDO Disparos en Jerusalén

LIBRO TERCERO El castigo y la venganza han hecho el mundo como es

Epílogo de Arnold Zweig a la primera edición holandesa (1933)

Glosario y referencias

PrólogoArnold Zweig toca al compás del tres por nueve,por Virginia Maza

El 30 de junio de 1924, Jacob Israël de Haan, abogado, periodista y poeta judío de origen neerlandés, fue asesinado en la calle Jafa de Jerusalén. Cuando salió de la sinagoga del hospital Shaare Zedek, Avraham Tehomi se acercó para preguntarle la hora; acto seguido, seguro de que era su hombre, le disparó tres veces y huyó.

La tierra de Jerusalén abrió las fauces para recibir la sangre de De Haan, que terminó su errar en el monte de los Olivos.

La muerte de De Haan causó una gran conmoción tanto en Palestina como en Europa. Ya antes de la Gran Guerra, tuvo un papel clave en la denuncia de la situación de los prisioneros políticos y judíos en Rusia. En 1919 migró a Palestina, donde, al igual que veremos hacer a De Vriendt en estas páginas, impartió clases en la Facultad de Derecho y publicó artículos en prensa nacional y europea. Aunque en un principio comulgó con el sionismo y el movimiento Mizrají, el contacto con el rabino Yosef Chaim Sonnenfeld, líder de la comunidad ultraortodoxa jaredí, lo convirtió en enemigo de su antiguo proyecto. Como representante diplomático de Agudat Israel, la organización política de los jaredíes, De Haan tuvo una intensa actividad que lo llevó a oponerse a la distribución de fondos británicos al yishuv, la comunidad sionista; a reunirse en 1922 con Alfred Harmsworth Northcliffe, propietario del Times y del Daily Mail, y antisionista acérrimo, o a viajar hasta Amán en 1924 para negociar con el emir Huséin ibn Ali. Se disponía a ir a Londres para continuar con esta labor cuando Tehomi le salió al encuentro.

Inevitablemente, su asesinato se convirtió en el ojo de un torbellino de teorías, porque a su actividad política se sumaban un sinfín de laberintos en lo personal y en lo intelectual. En un primer momento, se apuntó a los árabes, pero también a miembros de su propia comunidad jaredí. En los salones se recordó su apoyo combativo al establecimiento de un Estado árabe palestino dentro del emirato de Transjordania, donde los judíos constituyeran una minoría con derechos religiosos, pero no políticos. También se airearon su homosexualidad, el escándalo que acompañó el contenido erótico de algunas de sus novelas, la existencia de un amante árabe (o muchos, y algunos prácticamente niños) y la crítica religiosa de sus versos, que habrían hecho temblar los cimentos del Templo. Finalmente, su ejecutor resultó ser un miembro de la Haganá, una organización paramilitar judía, por lo que se interpretó ya desde muy pronto como el primer asesinato político en la historia de la comunidad judía en Palestina.

Arnold Zweig se acercó literariamente a este asesinato en el año 1932. La fascinación que sintió por la figura de De Haan es fácil de entender por los paralelismos intelectuales entre los dos, pero, además, como él mismo señala en el epílogo que incluye esta edición, por «las contradicciones y fisuras en la estructura de su personalidad, la brillantez de sus dones, sus prejuicios y la ferocidad de su devoción y el que era un final inevitable». En su persona y en su final vio concentrada la situación de virulenta tensión y salvaje complejidad política, social, ideológica y religiosa de la sociedad palestina de la época.

Así, aunque el asesinato de De Haan sucedió en 1924, Zweig trasladó los hechos a 1929 para ponerlos en relación directa con su reconstrucción de los disturbios que atravesaron Palestina en agosto de ese año. También para tomar la distancia literaria con la que convierte a De Haan en De Vriendt y crear una obra con tantos niveles y vericuetos como su autor y la persona que la inspira. Es la novela sobre un asesinato, sí, pero también una instantánea de los conflictos y realidades que se reunieron en 1929 en ese pedazo de la corteza terrestre que llamamos Palestina, y, además, un ejercicio de definición de la postura propia del autor sobre la religión judía, el nacionalismo, el sionismo y los acontecimientos políticos de Palestina.

Si algo define esta novela de Zweig es la riqueza y perspicacia de la mirada, que es la de un gran intelectual y humanista europeo y judío de comienzos del siglo XX que mantenía, por ejemplo, un fecundo intercambio epistolar con Sigmund Freud. Un pensador maduro de una cultura vasta y tejida en denso, fino conocedor de las corrientes de pensamiento e ideológicas de su tiempo y agudo en la perspectiva que arroja sobre los acontecimientos.

Irmin, el personaje que nos acompaña desde la primera página de la novela, sabe que, cuando se abren dos opciones contrarias, la una puede ser igual de válida que la otra. Y así también Zweig nos presenta una realidad del ser humano y del mundo, tumultuosa e incoherente casi siempre, que no encaja en los rígidos moldes de las visiones dicotómicas. Nada de lo que aparece en estas páginas tiene causas ni motivaciones unívocas, y todo abre surcos incontables como la lluvia que cae en un terreno cuarteado después de meses de sequía.

Zweig comenzó la escritura de esta novela en el Berlín de 1932. Desde esa Alemania con más de seis millones de parados y gran violencia política, que vivía el ascenso imparable y vertiginoso del nazismo y donde Der Stürmer vomitaba en papel un creciente y agresivo antisemitismo, Zweig miraba ya con recelo y crítica a lo que luego, en la edición de 1956, denominó «deriva suicida» del sionismo. Como escribió a su amigo Sigmund Freud en mayo de 1932, se sintió obligado a «analizar las cosas sin prejuicios en favor de los judíos, a iluminar el asesinato político de un judío a manos de un judío exactamente como si fuera un asesinato político ocurrido en Alemania».

Por su parte, la Palestina que visitó ese mismo año para documentar la escritura de la novela era una maraña y un polvorín. Con la derrota del Imperio otomano en la guerra mundial, las potencias vencedoras pudieron abalanzarse sobre territorios que eran presa de la codicia colonial desde tiempo atrás y que, además, estaban tensionados por la infiltración de una visión del mundo de matriz europea: el nacionalismo, que fue penetrando entre las élites locales árabes desde finales del siglo XIX, pero cuya fuerza creció durante el Mandato británico en la misma medida en que esos notables podían ver amenazada su influencia política y su posición social y económica. También el sionismo es, en su alma, un nacionalismo esencialista y antiliberal, con ingredientes de colonialismo clásico. Desde su llegada en oleadas colonizadoras a Palestina, que se redoblaron con la desintegración del Imperio otomano, combinaba una intensa actividad diplomática con la acción sobre el terreno (principalmente, con la compra de tierras y la fundación de asentamientos), por lo que pronto se convirtió en un agente altamente perturbador de la política y la vida social palestinas (no solo respecto a los árabes, sino respecto a otras comunidades judías).

Mientras, en 1922, la Sociedad de Naciones sancionó oficialmente la realidad política de facto desde 1917. Con el establecimiento del Mandato, se encomendó a los británicos la administración de Palestina (un territorio que incluía lo que más tarde sería el Estado de Israel, la Franja de Gaza, Cisjordania, parte de los Altos del Golán y el Reino de Jordania), en una fórmula que ocultaba, sin demasiado disimulo, las ambiciones coloniales europeas y una concepción patrimonial del resto del mundo y de sus gentes: la misma que permitió a Gran Bretaña, con total indiferencia sobre cualquier destino que no fuera el suyo, firmar la Declaración Balfour con el sionismo para comprometerse a la creación de un «hogar nacional judío» en Palestina y prometer, al mismo tiempo, la fundación de un gran Estado árabe unido que abarcara todo Oriente Medio.

La potencia mandataria priorizó la construcción de un protectorado británico y, como ha señalado I. Pappé, pronto renunció a la búsqueda, ya de por sí no demasiado entusiasta, de una solución al conflicto entre élites políticas judías y árabes. Sin embargo, no encontró base de apoyo. Por un lado, los sionistas endurecieron cada vez más su política. Por otro, la población árabe se enfrentaba a un grave deterioro de las condiciones de vida (especialmente en el campo), que nutrió la frustración política por la orientación prosionista británica y el profundo malestar religioso.

De esta manera, en 1929 convergieron muchas y muy distintas fuerzas y, en esa olla a presión, un pequeño incidente relativo al Muro de las Lamentaciones hizo que la violencia estallara en Jerusalén y que se desbordara enseguida al campo y a otras ciudades, como Hebrón, y lo hizo con un nivel de crudeza inusitado que marcó un desgarro social y humano. Muchas de esas tensiones comenzaron a gestarse generaciones atrás, en problemáticas irresueltas que cristalizaron en hostilidad. Palestina era el atanor de odios rumiados desde hacía décadas, a los que se sumaron fenómenos puramente modernos y signo de los tiempos. Los acontecimientos de 1929 son, pues, una vorágine que está en las antípodas de cualquier visión reduccionista y condenan a la desorientación a quien quiera acercarse a ellos con una vocación simplista.

De esto se ocupa Arnold Zweig en esta novela. Igual que la boca se nos llena del polvo blanco que cubre los tejados de Jerusalén, igual que el sudor nos corre por la espalda mientras viajamos en coche a orillas del mar Muerto y sentimos sus aguas densas entre los dedos, así vemos correr ante nuestros ojos caudalosos y turbios ríos subterráneos.

No podía haber mejor narrador para un universo condensado ni nadie mejor para retratar la Palestina de 1929. Tenemos la suerte de viajar por ella de la mano de un autor cuya mirada no deja rincón sin alumbrar, con el que nada termina en sí mismo ni agota sus causas, que presenta proyectos concurrentes en un espacio y un tiempo concretos e irremplazables y que nos sirve la realidad con su multiplicidad de impulsos, actores y motivos, los que apuntan a algo superior, pero también los irracionales y egoístas.

Es un buen antídoto contra el dogmatismo y el reduccionismo. También, contra la apropiación de la historia desde el presente. Mostrar lo múltiple y comprender lo complejo no obliga a pecar de tibieza. Zweig expone factores intrincados, pero no vacila en señalar la forma en que los radicalismos y los nacionalismos alimentan el odio y abren abismos, el daño que causan la desidia de la administración y la mirada blanca colonial volcada sobre personas y territorios, las consecuencias de cuidar de intereses particulares por encima de la situación desesperada de la mayoría de la población, el error terrible de no escuchar lo que dicen otras bocas, la ceguera del espíritu partidista y el terror final al que conducen la construcción de «otros» y el fanatismo de la mirada unidireccional.

Profundo conocedor de las teorías psicoanalíticas, con esa misma hondura crea a sus personajes, sus relaciones y sus motivaciones. Todos están hechos de alma lo mismo que de carne y vientre. Contradicción en esencia es De Vriendt, igual que su modelo De Haan. Zweig reconstruye su figura intelectual y personal a través de distintas facetas, como su relación con el judaísmo y la evolución que lo llevó del convencimiento entusiasta por el socialismo al sionismo, y luego a combatirlo ferozmente desde la ultraortodoxia. Compone los versos de un hombre al que se le ha derrumbado la fe. Y, al tratar su asesinato, debe ocuparse también de su homosexualidad y de su relación con un muchacho palestino, puesto que los primeros rumores apuntaron a ese móvil y, en cualquier caso, son aspectos irrenunciables para crear y recrear a la persona. Se apoya, sin duda, en su producción literaria, especialmente en unas novelas que causaron un gran escándalo en el momento de su publicación. Sobre todo, Pijpelijntjes, título que podría traducirse como «escenas del Pijp» (un barrio de Ámsterdam), pero que esconde un juego de palabras no muy sofisticado con pijpen, en referencia al sexo oral: una novela de contenido homoerótico y que recoge relaciones ligeramente sadomasoquistas, así como varios encuentros sexuales del protagonista con jóvenes de clase trabajadora, entre ellos un niño de trece años.

Zweig reúne todo esto en la construcción literaria de su protagonista y es cierto, debe decirse en este prólogo, que quizá romantice una relación que hoy reconocemos sin ningún género de dudas como pedófila. El hombre que en la mirada a Dios solo siente el terror de la finitud y la angustia ante la burla despiadada del eterno vacío encuentra un amor sublimado que le permite entrever lo absoluto en el cuerpo de un muchacho. En el famoso verso del poema A un joven pescador, De Haan se dolía de «tal anhelo desmedido de amistad». Pero decía «quizá» porque, siguiendo a Irmin, puede que esta afirmación no sea cierta y que lo cierto sea que Zweig no romantice el deseo de De Vriendt, sino que se limite a ponérnoslo delante igual que nos presenta en crudo todo lo que es el ser humano y su sociedad, lo de arriba lo mismo que lo de abajo, para que seamos nosotros quienes resolvamos nuestro encuentro con ello.

El destino de esta novela fue turbulento, seguramente por salir de la atalaya de lo parcial. Se publicó por primera vez en Berlín, en diciembre de 1932, un mes antes de que Hitler fuera nombrado canciller del Reich. Ya en abril de 1933 los nazis incautaron las obras de Arnold Zweig como arte degenerado y las quemaron en la plaza de la Ópera de Berlín el 10 de mayo de 1933.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, Zweig, que había migrado a Palestina en 1933, no encontró editor para una novela antisionista. Tuvo que esperar a 1956 para que se publicara en la RDA, donde se encontraba desde 1948. Eso sí, antes tuvo que pasar por las tijeras de la censura comunista, que, por ejemplo, se encargó de eliminar todas las referencias a Trotski o a los judíos de Rusia.

Ahora, con esta traducción, presentamos por primera vez en español esta mirada única y privilegiada sobre un mundo perdido, con pistas inestimables para pensar (al menos) sobre una de las realidades más sangrantes de nuestro ya no tan joven siglo XXI.

Arnold Zweig estructuró la novela que está a punto de leer en tres partes de nueve capítulos cada una, siendo tres la superación de la diferencia; nueve, la verdad, y veintisiete, la pureza. El asesinato de De Vriendt es el comienzo de muchos devenires marcados siempre por la división y el enfrentamiento. Zweig muestra a lo largo de sus veintisiete capítulos todas las formas de la realidad del mundo, de la tierra del ser humano. Para De Vriendt la muerte es tanto comienzo como final. Con ella termina el desgarro al que condena la escisión; con ella termina la vida vivida en el anhelo desmedido de amistad, cuando lo uno no es más que la búsqueda de lo absoluto y la otra solo intenta salvar la separación entre dos. En su errar por la tierra seca y polvorienta, De Vriendt nunca dejó de tener sed de agua, encerrado en la individualidad que separa de lo divino. Muerto, sin embargo, comienza otro camino y se diluye en lluvia torrencial; el yo desaparece, y con él, lo múltiple de las formas.

Y ya no hay otros ni más lucha.

Para Lily Offenstadt

Al-Quds, dicen los árabes y tocan el suelo con la frente.

Hierosolyma, exclaman los ortodoxos cumpliendo por fin sus votos;

Yerushaláyim, te llamamos los hijos de Sem que regresamos.

Pero los pueblos más jóvenes te saludan,

ciudad de las murallas, como Jerusalén.

Extracto de las Cuartetas de De Vriendt

LIBRO PRIMEROUn intelectual solitario

En mil lenguas Te rezan

y hay quienes se arrastran hacia Ti…

Si eso Te place, ¿qué podrás querer de mí?

Permite que Te odie, pues soy un hombre.

Extracto de las Cuartetas de De Vriendt

1Un buen amigo

Lolard B. Irmin, el hombre más importante del servicio secreto británico en la administración de Judea (la Palestina meridional), tenía uno de sus «días europeos». Así se refería él a ese estado de ánimo que lo asaltaba alguna que otra vez y lo hacía andar con la cabeza embotada, sudores fríos y la sensación de que el corazón se le iba a salir del pecho. Todo lo que le ocurría y concernía le resultaba extraño: sus ocupaciones, la ciudad de Jerusalén, el país y hasta él mismo.

Nada le hacía sospechar que aquel miércoles no fuera a ser como cualquier otro, pero la mirada indolente del destino se había posado en uno de sus amigos y se disponía a cambiar su vida y la de miles de personas más. A última hora de la mañana, estaba refugiado en la habitación más fresca de la casa de Musrara. La había alquilado al efendi Ahmed Jouzy y costaba un dineral, pero era bonita y tenía un vestíbulo de techos abovedados con una fuente para refrescarlo: un lujo poco habitual en la ciudad de montaña más árida del mundo. Estaba como agazapado en un taburete, fumando una pipa sin disfrutarla y con las manos febriles caídas entre las perneras blancas del pantalón, tenía el rostro sonrojado, un tupido bigote pelirrojo y la mirada azul, ausente; desencajado por la duda. ¿Estaba loco? Sin duda. Solamente un loco habría jugado a ser agente del servicio secreto durante cinco años entre las piedras de esa ciudad abandonada por los dioses; solamente un loco se dejaría capturar en las redes tensadas entre judíos y árabes, británicos y musulmanes, y entre todo tipo de confesiones (coptos, abisinios, protestantes, ortodoxos y católicos), entre los consulados de todos esos pueblos que, tras el derrumbe de la Torre de Babel, quedaron reducidos a una división tal que habría abochornado a las razas de perros o de caballos. ¿Por qué demonios no había abandonado hacía tiempo esa región en la que Inglaterra intervino en nombre de la Sociedad de Naciones para solo conseguir que todo el mundo peleara por ella? Bien podría haber estado jugando al polo durante esos años en una colonia saludable y frondosa, o en casa, en South Devon, con esposa e hijos (como, según las reglas del buen vivir, es conveniente para un hombre de treinta y tantos). ¿Qué le impedía, dioses del Lejano Oriente, labrarse una carrera en el reino del magnífico Buda y a la sombra de los cedros de Simla? Con sus méritos, no le habría resultado difícil. Sin embargo, ahí estaba él, atrapado en Jerusalén, en una ciudad sin agua ni bosques ni paz, y donde cincuenta y dos naciones y sectas se despreciaban en secreto, por la sola razón de no poder alejarse de ese fascinante pedazo de roca desnuda que, entre el desierto y el Mediterráneo, une Asia y África: uno de los tres centros de gravedad del mundo.

El mes de julio de 1929 estaba a punto de terminar y el cielo cubría la ciudad como una campana de acero azul deslustrado. Hasta las seis de la tarde —y aún faltaba una eternidad—, no iba a correr algo de brisa marina sobre los montes de Judea para que los hombres subieran a sentarse en las azoteas, a la sombra de toldos de lino humedecidos. Mientras tanto, solo se podía dejar que pasara el tiempo. Se podía leer, se podía dormir y, sobre todo, se podía pensar. Irmin esperaba a su hombre de confianza y el mejor de todos sus subordinados, el musulmán circasiano Mahmud Ivanov, pero solo iban a tratar minucias del día. Se encontraba con las manos atadas ante lo verdaderamente preocupante: la tensión creciente que se respiraba en el país. Apenas había llovido en cuatro meses, desde que a comienzos de año cayera la lluvia tardía, el malkósh, y pasear por las calles de Musrara y aún más por la Ciudad Vieja era tan sofocante como estar metido en una sauna seca. Con los nervios a flor de piel y las espadas en alto, cualquier nimiedad podía llevar a cometer locuras. Era la época perfecta para los incendiarios políticos y Alá sabía que no faltaban. La disputa por el Muro de las Lamentaciones estaba en efervescencia.1 Hasta el momento, se había librado sobre el papel: en artículos de prensa, textos legales y también, desde el principio, escritos aparentemente piadosos de oraciones y sermones judíos y árabes. Sin embargo, ese asunto que a los extranjeros les parecía insignificante —y así lo trataba también la administración— era en realidad tan temible como la dinamita, puesto que podía inflamar el fanatismo religioso de las dos partes. Y él, Irmin, era incapaz de lograr que los de arriba lo entendieran. «Este juego los ha tenido ocupados durante los últimos nueve meses y no ha pasado nada; dejemos que los mantenga alejados de peores líos otros nueve», dijo Robinson con una sonrisa la última vez que hablaron sobre el tema, y eso que el alboroto que armaron ciertos periódicos árabes a propósito de las amenazas a la Explanada de las Mezquitas bien podría relegar a las trompetas de Jericó a la categoría de inofensivos instrumentos musicales (Irmin, por cierto, estaba obsesionado con la idea de las trompetas de Jericó, a pesar de que, como demostró hacía tiempo el profesor Garstang, no fueran más que una invención, igual que el cuerno de Roldán, la flauta de Marsias o la lira de Orfeo).

Lolard B. Irmin suspiró, apagó la pipa, cogió una cajita y sacó papel de seda, unos cuantos limpiapipas y una botella de propanol, y se dispuso a limpiarla como es debido. La desarmó. Primero, la cazoleta de madera veteada, luego la boquilla de ebonita negra y, para terminar, el conducto de plata del interior que, mediante un ingenioso diseño de ranuras y caños, absorbía los desagradables depósitos de la combustión y servía para enfriar el humo. La habitación empezó a oler a alcohol evaporado y al tufo acre de la amarillenta nicotina.

Puede que fueran malos tiempos, pero, sin duda, también eran los más apasionantes que podría vivir un hombre. Inglaterra se batía por la posesión de la India y lo hacía sin ruido ni violencia en exceso, sino con la maestría de una mano experta. Atrás habían quedado esos días de estupidez en que un general inglés (en Amritsar, por poner el caso) solo podía dispersar manifestaciones de población hindú con fuego de ametralladora (o en eso se confiaba). Tampoco era necesario andar tras el rastro de bolcheviques ni de la mano de Moscú por todas partes. ¿Que el señor Gandhi quería escapar del Imperio británico con sus hindúes y regresar a una época de idílica inocencia? Lo único que hacía falta era adoptar una política decididamente promusulmana. Precisamente era lo que estaban haciendo en ese momento y sus expertos —Irmin sonrió mientras rascaba el conducto de la pipa con un alambre como si fuera la chimenea de una fábrica, y él, el deshollinador— creían que podrían ganarse a los musulmanes si ofrecían a los sionistas en sacrificio. La política en Oriente requería mucha sensatez y, por desgracia, quienes más la necesitaban no siempre la tenían. ¡Ay, desde luego que no! Inglaterra se había excedido en sus promesas cuando luchaba igual que Roldán en Roncesvalles. Prometió de más a árabes, a judíos y al mundo entero, y ahora que la guerra estaba ganada y Europa, con la ayuda de Francia, transformada en una casa de locos, tenía que repartir a las dos partes una mínima dosis de satisfacción y otra enorme de decepción. Los judíos, o más exactamente los sionistas, tenían el compromiso de que Palestina se convertiría en un hogar nacional judío. La promesa la hizo el viejo lord Balfour en una célebre carta, conocida después como Declaración Balfour. Por su parte, los árabes querían una Arabia libre, con sus propios soberanos. Parecía que a estos les faltara la astucia de los judíos de Europa occidental, que hicieron todo cuanto estuvo en su mano para levantar el país y que, en la persona del profesor Weizmann, defendieron la causa sionista con una habilidad y una perseverancia inquebrantables sin que los reveses, las intrigas, ni siquiera los derramamientos de sangre los hicieran flaquear. ¡Era endiabladamente complicado encauzar las cosas en una situación así!

El hombre que fue capitán del Ejército de Su Majestad durante la guerra comprobó ufano lo limpia que había dejado la pipa y la montó de nuevo para guardarla a «reposar» en el armario. Acto seguido, llenó otra y salió al patio para encenderla con una lupa y la luz del sol. Para algo tenía que servir que el viejo siguiera ardiendo en lo alto, azotando implacablemente la blanca piedra caliza de Jerusalén, sus casas y sus adoquines. Con que solo rozara la piel, se echaba a sudar, la garganta se cuarteaba y más valía darse prisa en volver a corredores frescos y estancias umbrías para pedir un té caliente con limón, la bebida más refrescante en tiempo de canícula. El capitán Irmin debía ese y otros saberes prácticos a los meses que pasó en la Rusia occidental después de la guerra, con una comisión de oficiales interaliada dedicada a custodiar la neutralidad de Vilna, hasta que el general polaco Zeligovski tomó la ciudad para Polonia al frente de sus escuadrones. En aquel tiempo descubrió los placeres del té caliente en verano y se familiarizó con la mentalidad de los judíos orientales (y, en consecuencia, también de los judíos que acudían en gran número a Palestina para levantar el país). Eso lo distinguía de la gran mayoría de sus colegas de la administración inglesa, de los consulados y de las contadas compañías de gendarmes con las que la potencia mandataria controlaba el país que bordeaba el canal de Suez. Los judíos rusos o polacos eran verdaderamente singulares y a los europeos occidentales, sobre todo a los ingleses, les resultaba complicado tratar con ellos. En consecuencia, quien los comprendía tenía una ventaja en el juego de fuerzas del país.

Con el té, llegó también Ivanov, el circasiano de perilla gris y ojos claros y risueños en un rostro bronceado. Irmin le ofreció cigarrillos y el azucarero, y el hombre se sirvió generosamente. Sorbió el té como un buen ruso, fumó y observó al hombre para quien trabajaba desde hacía cuatro años. Los sultanes fundaron poblaciones en las fronteras del antiguo Imperio turco con familias caucásicas como la suya; eran gentes leales, dignas de confianza y, a pesar de compartir una misma fe, no tenían simpatía alguna por los lugareños, a los que prácticamente ignoraban.

Ivanov traía noticias desagradables para su jefe, y justo ese día tenía que encontrarlo con «humor europeo», sin la indiferencia que los hombres deben adquirir cuanto antes en Oriente si no quieren acabar huyendo de vuelta a casa. ¿Y si esperaba al día siguiente? Mientras lo decidía, empezó a hablar de las menguantes reservas de agua en las cisternas. Además, en la parte oriental de la Ciudad Vieja el aire era prácticamente irrespirable por los vapores de la planta incineradora que el coronel P. W. Bathy mandó construir en el valle del Cedrón. Ivanov sabía que esas instalaciones pestilentes, erigidas a las afueras de la ciudad a la manera militar (esto es: sin atender condiciones ni consecuencias), eran el blanco favorito de las burlas y críticas de su efendi. El viento de levante, que tanto soplaba en la ciudad, mostraba al desnudo la incompetencia de los supuestos civilizadores.

Esta vez, sin embargo, no funcionó echar mano de ellas. Irmin mostró su desinterés con un ademán.

—Está claro que has averiguado algo, Ivanov —dijo con un bostezo—. Ve al grano, me quiero acostar.

Ivanov pasó a dar parte. Un robo, de una audacia inaudita, llevaba de cabeza a la policía y a las autoridades desde hacía unos días. A Irmin el asunto no le interesó gran cosa ni le pareció que el país fuera más inseguro tras lo sucedido. Aquellos hombres solo luchaban por ganarse el pan de cada día: los mismos que en las metrópolis occidentales lo hacían forzando cajas fuertes con palanquetas y sopletes rondaban las carreteras de Palestina como dictaban siglos de tradición. Sin embargo, esta vez habían asaltado una caravana con trece automóviles llenos de turistas ingleses. Una desgracia. Eligieron un punto de la magnífica carretera que unía Jerusalén con el mar Muerto y que descendía una pendiente de unos mil doscientos metros en poco más de una hora. El convoy se encontró con un alambre tensado de uno a otro lado de la calzada y a un grupo de hombres vestidos de blanco y armados con revólveres y rifles que, sin violencia alguna y con absoluta cortesía, desvalijaron a los turistas.

—Menuda idea, efendi. ¿A quién se le ocurre montar una caravana de trece automóviles?

Debían de ser beduinos y de una de las tribus más pobres, porque no solo se llevaron joyas, dinero y botas, sino también navajas, encendedores e incluso cajas de cerillas —en resumidas cuentas, todo cuanto un hombre de nuestros días pudiera necesitar— y, al parecer, se esfumaron hacia Transjordania. Ese país al otro lado del Jordán, regido por su propio soberano, dio un cariz político a lo sucedido y puso enormes trabas a la investigación. Un empleado del Departamento Político visitó inmediatamente al emir Abdalá, que le dio toda clase de garantías, salvo la certeza de que se iba a dar con los ladrones. Ivanov y su jefe, sin embargo, se inclinaban por otra versión. Según se decía en los bazares, los autores eran, en efecto, beduinos venidos del otro lado del Jordán; sin embargo, los organizadores y auténticos beneficiarios —los contratantes, por así decirlo— vivían entre las murallas de Jerusalén. En boca de todos estaban un canadiense, un griego y un judío, y ahora solo hacía falta alguna pista… Sería perfecto dar con una pieza del botín puesta en venta o una lengua algo suelta. Ivanov se empleaba a fondo en los barrios griego, árabe y judío de la Ciudad Vieja en busca de un carterista que, por lo visto, le robó la letra de cambio a un caballero sueco entre la multitud del Muro de las Lamentaciones. En esa búsqueda, también le llegaron confidencias sobre las malas compañías y los trapos sucios familiares de algunos jóvenes. Así es, en Jerusalén proliferaban los haraganes, los buenos para nada y los granujas, y los laboriosos felajín siempre tenían algo que contar cuando iban a la ciudad para vender sus verduras y corderos o las telas tejidas por sus esposas.

Irmin lo dejó hablar sin prestarle mucha atención. Ya se había formado una opinión del caso, que no le preocupaba demasiado de todas formas. Sin pretenderlo, esos ricos turistas habían contribuido al desarrollo del país y aliviado materialmente a los pobres beduinos. Por supuesto, había que detener a los culpables, pero no tenía duda de que antes o después acabarían entre rejas.

Por su parte, Ivanov, una vez que empezó a hablar, olvidó los reparos de minutos antes:

—Hay algo más. Ayer me llegó una información, aunque me incomoda explicar cómo… Podría resultar desagradable. En fin, tiene que ver con tu amigo holandés, efendi, con el profesor De Vriendt. Al salir de un café del Shuk, cerca de la sinagoga Hurva, me dirigí hacia la puerta de Sion para tomar un poco de aire fresco fuera de la Ciudad Vieja y regresar a casa en coche. Qué le voy a hacer, mis piernas ya no aguantan un día entero por las calles de Jerusalén… Cerca de la puerta, tuve ganas de evacuar…, y con urgencia. Como estaba en un paraje oscuro y poco frecuentado, busqué un rincón discreto a los pies de la muralla para hacer mis menesteres. Estando allí escondido, pasaron dos hombres y escuché su conversación. Uno de ellos mencionó el nombre de tu amigo y el otro le respondió: «El mismo. La sangre de ese perro debe correr más pronto que tarde».

Irmin levantó la vista. Todo su cuerpo estaba atento de pronto.

—¿En qué idioma hablaban? —preguntó—. ¿En hebreo?

—En árabe —respondió su agente.

En Jerusalén predominaban tres idiomas: el inglés de los turistas, los burócratas y los lugareños que querían sacarles algo a los otros dos; el hebreo que hablaban los judíos (sobre todo, los más jóvenes) en la calle y en el espacio público, y el árabe, que era el idioma con el que se comunicaba en general la población que no era judía.

A Ivanov le sorprendió que Irmin apostara primero por el hebreo.

—No, efendi —se apresuró a añadir—. Los dos hablaban árabe y uno de ellos bastante bien, por cierto. Me tomaré la libertad de decir que tu amigo no está siendo muy discreto. No estamos en Egipto y aquí la amistad entre un hombre adulto y un muchacho árabe no es habitual. A muchas familias no les gusta ver lo que hacen sus vástagos.

Irmin asintió. Ahí lo tenía. En realidad, le sorprendía que aquel momento hubiera tardado tanto en llegar. Poco importaba la naturaleza de la amistad que unía a De Vriendt con el joven Saúd. Además, prácticamente habría que ser miembro de la policía secreta para llegar localizarlo, pues Jerusalén era una ciudad hecha de ciudades, encajadas una dentro de otra como en un rompecabezas; después de cuatro años de servicio, en ningún otro lugar era tan fácil dar con rincones aún desconocidos, entradas a grandes edificios o diminutas escaleras que terminaban en patios escondidos. Si en cualquier gran urbe de Occidente un chico solo necesitaba una bicicleta y cinco minutos pedaleando para llegar a barrios y formas de vida desconocidos del todo para sus padres, en Jerusalén en esos cinco minutos y a pie podía desaparecer del mapa. De vez en cuando, salía a la luz algún detalle sobre esa vida secreta de sus hijos e hijas y las familias respetables se indignaban por ello.

—Entonces, ¿no sabes quiénes eran, Ivanov?

Irmin se levantó y empezó a dar vueltas con los pasos proporcionados de un hombre de estatura media, las caderas delgadas y espalda de atleta.

—Cuando volví a estar en condiciones de seguirlos, ya habían desaparecido… —dijo avergonzado—. De todos modos, uno de los dos tenía una buena educación. Estaría dispuesto a tragarme un puñal por ello.

—Tendremos que averiguar quién es Saúd y cómo son sus parientes. Esas palabras podrían tener consecuencias reales.

—Y graves —subrayó Ivanov—. Yo no diría que hablaran a la ligera. Ahora bien, unas palabras agrias dichas en mitad de la noche junto a la puerta de Sion no son ningún juramento…

Irmin estuvo de acuerdo. En esas tierras los ánimos no duraban mucho tiempo exaltados: o bien se traducían rápidamente en acciones, o bien se esfumaban sin dejar rastro.

—Aun así, efendi, sería conveniente vigilar a tu amigo como si fuera la mujer más bella de un harén. En lo que a él respecta, si es sensato, hará caso de las advertencias.

¿Qué había sido del humor europeo de Irmin? Estaba en pie y transformado en un hombre con todos los sentidos alerta; el aire traía olor a peligro y se disponía a hacerle frente. El sol había alcanzado su cénit, el bochorno seguía apretando sin misericordia y en aquel vestíbulo no soplaba ni una brizna de aire, pero ya no lo notaba. Tenía la mirada clavada más allá de Ivanov y más allá de aquellas paredes, en la calle de los Profetas, donde vivía De Vriendt, su querido compañero de deliciosas tardes de debate, conversación y partidas de ajedrez. Ese israelita holandés estaba condenado a ser un eterno proscrito; era un hombre torpe y de poco tacto y feroz enemigo de las convicciones y opiniones del común, o lo que es lo mismo: las de los sionistas, que concebían el judaísmo en términos políticos y así querían darle forma, relegando la vida religiosa a la esfera privada. De Vriendt, en cambio, era uno de los líderes de los judíos que llegaron a Tierra Santa movidos, ante todo, por la fe y la pertenencia, de hecho, a su ala más ortodoxa. Impartió unos brillantes cursos sobre los entresijos del derecho otomano (aún en vigor), pero se tuvieron que suspender por la antipatía de los estudiantes más jóvenes. Además, después de ciertas conversaciones con el rey Huséin del Hiyaz, el rey Faisal de Irak y el emir Abdalá de Transjordania —de las que él mismo informó en dos periódicos del extranjero—, se vio apartado de los círculos dirigentes del judaísmo sionista y fue tachado de elemento nocivo para la construcción política del hogar judío. Su comportamiento e intervenciones públicas con ocasión de la visita a la tierra bíblica de lord Northcliffe, magnate de la prensa conservadora inglesa y poco amigo de los judíos, le granjearon también el odio entre los obreros. Con todo, el testarudo Y. J. de Vriendt no cedió y publicó dos nuevos artículos en el Amsterdam Telegraaf, en los que expuso con imparcialidad el punto de vista jurídico árabe en la disputa sobre el Muro de las Lamentaciones. No le fueron perdonados, menos todavía cuando los jurisconsultos de Su Majestad ratificaron sus conclusiones palabra por palabra desde Londres. ¿Y ahora, para colmo, también iban a caer los árabes sobre él?

A Ivanov se le escapó una sonrisa. Le encantaba esa expresión de su jefe; cuando los ojos le brillaban como si fuera un águila y le hacían la nariz más picuda. Sabía sonsacarle lo que quería. ¿Cómo había sido tan bobo de pensar que podría ocultarle el peligro que corría De Vriendt?

—Necesito que hagas una llamada, Ivanov —dijo Irmin pensativo—. El aparato está junto a mi cama. Llama al doctor Gluskinos, en el hospital de la calle Jafa, y dile que quiero hablar con él hoy mismo. —Y le explicó—: Es el mejor amigo de De Vriendt.

El circasiano asintió y salió de la habitación.

Irmin se quedó de pie junto a la fuente, con el ceño fruncido y las manos a la espalda, oyendo correr un hilo de agua. Había hecho dos cosas sin reflexionar y ahora necesitaba entender la razón. Para empezar, ¿por qué decidió acudir a Gluskinos? En segundo lugar, ¿por qué imaginó que esas palabras se habían pronunciado en hebreo? Pensó en Gluskinos porque no era agradable que un gentleman hablara con otro de sus relaciones más delicadas, así que para eso había inventado Dios a los clérigos, los médicos y, muy posiblemente, también a los escritores; desde luego, no estaban para eso ni un policía ni un viejo militar, a quienes ser tan indiscretos les resultaría incluso más repulsivo que robar un caballo. En cuanto al hebreo… La pregunta escapó de sus labios porque De Vriendt nunca mostró ninguna consideración por los sentimientos de sus correligionarios. La situación de los judíos en Palestina —en especial, la de los sionistas— era comprometida en términos políticos por la resistencia de los árabes, la indolencia de la Administración y la indiferencia, e incluso el miedo, de amplias masas de judíos de todo el globo hacia el sionismo, que parecía amenazar su propia pertenencia nacional. Esto se traducía en escasos medios financieros, un desarrollo lento en demasía, inmigración frenada por las administraciones2 y, en consecuencia, el enconamiento de la voluntad de sacrificio de los jóvenes exaltados que acudían al país con la determinación inquebrantable de transformar pantanos palúdicos en campos de trigo, suelos arenosos en naranjales, montes yermos en viñedos y caminos de tierra en modernas carreteras asfaltadas, y todo ello en condiciones inenarrables, bajo un sol abrasador y en las noches heladas, a lo largo de años en tiendas de campaña, azotados por lluvias torrenciales y agostados en verano. Tenían motivos para odiarlo. Y, como si todas esas dificultades no sobraran y no fueran ya momentos lo bastante difíciles, hacía de enemigo entre sus propias filas y en todas sus declaraciones decía justamente lo contrario de lo que pensaban, deseaban y creían que era correcto. Ahora, sin embargo, no eran ellos quienes lo amenazaban, sino los parientes de un chico árabe. Qué caprichosos eran a veces los caminos del destino.

—El doctor te puede atender a las cuatro en punto, antes de pasar consulta —informó Ivanov volviendo a la habitación—. ¿No hará mucho calor a esa hora, efendi?

—Hará un calor de mil demonios —respondió Irmin con una sonrisa—. Recuerda echar agua fría al radiador del automóvil y apárcalo a la sombra.

—Por supuesto.

Ivanov llevó la mano al gorro de piel de cordero y saludó a lo militar. El humor europeo de su jefe pocas veces se volatilizaba con tanta facilidad.

1La tensión, que bebía de muchas fuentes, además de las estrictamente religiosas, comenzó a crecer exponencialmente en 1928, cuando corrió la sospecha de que los judíos pretendían ampliar el área del Muro de las Lamentaciones, en detrimento del emplazamiento de Haram al-Sharif, el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas: el enclave de la mezquita de al-Aqsa. (Todas las notas son de la traductora).

2El plan elaborado por el Gobierno del Mandato británico en el verano de 1920 preveía la admisión de un máximo de mil doscientas personas inmigrantes al año, que debían ser económicamente independientes, tener parientes en Palestina o desempeñar una profesión útil para el país o perspectivas seguras de empleo.

2Un paso en falso

Sumergida en la penumbra, la sala de espera parecía vacía. Los muros encalados sostenían un techo abovedado del siglo XIV, con hermosas tracerías donde se cruzaban los arcos; con los estrechos vanos de las ventanas y el banco de color marrón oscuro que recorría las cuatro paredes costaba no tener la sensación de encontrarse en la pequeña sacristía de un monasterio o en la sala de pasos perdidos de una abadía en tiempos del rey Balduino.

En un rincón había algo oscuro contra la pared, igual que un fardo olvidado por algún paciente.

—Si hay alguien por ahí, buenos días —dijo Irmin.

El bulto respondió con la risita alegre de un anciano, seguida por una tos corta, pero salida de muy adentro.

Irmin se fijó en que el fardo se llevó un pañuelo a la boca, lo examinó y lo guardó de nuevo en el bolsillo. La luz verdosa que se colaba por los ventanucos mostró a un anciano con la coronilla de color café, una larga barba blanca y la mirada risueña, pantalones de lino y botas de media caña de obrero. Le resultó conocido… Por fin recordó que durante unos meses aquel perfil de labios finos y nariz ancha adornó el escaparate de una casa de fotografía que había abierto en la calle Jafa una fotógrafa austriaca joven y bastante decente que empezaba a labrarse un nombre. En efecto, el bulto era N. A. Najman, líder intelectual de los obreros socialistas y cabeza pensante de entre veinte y treinta mil trabajadores judíos y parte de la mejor juventud judía de todo el mundo. Allí estaba, encorvado y en reposo, observando a Irmin con la mirada firme de quien está habituado a las fuerzas inmutables de la naturaleza, como les ocurre a los marineros y a los campesinos. Entonces Irmin comprendió por qué estaba allí el anciano y que haría bien en guardar la pipa en el bolsillo. Najman tenía tisis; ya era tísico cuando salió de Galitzia oriental cuarenta años antes. Según los cálculos de los médicos, debería llevar muerto mucho tiempo. Irmin se le acercó con una sonrisa, se presentó y dijo cuánto se alegraba de conocerlo. También deseaba que Gluskinos hiciera todo lo posible por cuidar de su salud, por los valiosos servicios que prestaba al país.

Al viejo judío se le escapó una risilla. Él no servía al país, sino al contrario y, si estaba allí, era porque sus camaradas querían que se marchara del valle de Jezreel (el Emek) para cuidarse.

—Quieren recoger la cosecha sin mí, ¿comprende? Como si aún hubiera algo que cuidar en este saco de huesos. Seguro que el doctor Gluskinos me da la razón. —Y, poniéndose más serio, añadió—: No me hace gracia que me entierren antes de tiempo. Hoy en día, en este país un corazón templado es tan importante como el agua.

Para Irmin, era una lástima que los periódicos árabes no hablaran como él y se miró los dedos, que estaban impacientes por meterse en el bolsillo y sacar la pipa. En todas partes se percibía el miedo a la callada agresividad de los sionistas, y la disputa por el Muro de las Lamentaciones, la inquietud por el Monte del Templo mantenían excitada la opinión pública, llevando a actuar con imprudencia incluso a un hombre tan eminente como De Vriendt. Era urgente aclarar las cosas… Aunque, también, muy complicado.

N. A. Najman frunció el ceño y hundió la mirada en el suelo de baldosas blancas y negras que recordaban un tablero de ajedrez. Prefería no decir nada sobre De Vriendt; era uno de esos hombres excéntricos que enturbian todo lo que tocan. Por lo demás, coincidía con Irmin. El miedo que los árabes tenían a los judíos era un problema. Y lo peor de todo, lo que hacía el asunto especialmente grave, era que el miedo era real.

—No es que tengan motivos para temernos, entiéndame bien. Pero cuando hay gentes que temen a otras, ese temor tiene realidad. Tiene existencia propia. Si un caballo se asusta, tira al suelo a su jinete y no importará si lo ha asustado un peligro auténtico o una sombra. Los árabes temen a los judíos, y los judíos, a los árabes, pero ni unos ni otros temen a los ingleses.

Irmin tomó nota de esas palabras: estaba hablando con un hombre que había aprendido a pensar antes incluso que a distinguir el trigo del centeno.

—¿Eso es cierto? —le preguntó.

—Lamentablemente, sí —respondió Najman—. Cada vez que los felajín y los beduinos oyen hablar de nuestras compras de tierras es como si les echaran una soga al cuello que les cortara la respiración a ellos y a sus hijos también; cuando los judíos se dan cuenta de que los árabes los cuadruplican en número y piensan en los sables y los rifles de los beduinos, se sienten en peligro y creen que nunca llegarán a ser una mayoría capaz de protegerse a sí misma en este país. No nos sentimos defendidos por sus hombres, mister Irmin. En la gendarmería hay muchos árabes y muy pocos judíos. ¿Y cuántos soldados británicos tiene Inglaterra en el país? ¿Trescientos para contener a seiscientos mil árabes?

Irmin se ruborizó. No se atrevió a dar las cifras reales. La guarnición blanca de Palestina constaba de seis oficiales y setenta y nueve tommies; era una compañía de guardia para el alto comisionado, en suma.

—Inglaterra confía en la sensatez de judíos y árabes.

—¿No es eso confiar demasiado en la otra parte? Nosotros, que llevamos mucho tiempo en estas tierras, hemos visto todo tipo de cosas. Aun así, levantamos este país con nuestras manos y con nuestra vida, y lo hacemos por nosotros y por ellos —dijo, añadiendo con gesto grave—: Esa es la verdad.

Irmin sabía que era la verdad de los obreros.

—¿Y el asunto del Muro de las Lamentaciones? Siempre estamos a vueltas con ese conflicto, que es religioso y legal a partes iguales. Dígame, ¿qué es lo que opina?

Najman se enderezó. Ya no era un hombrecillo diminuto, encogido en un rincón, sino un líder resuelto y audaz.

—Nosotros no tenemos nada que ver con eso, mister Irmin, ni somos conscientes de cuánto podría dilatarse en el tiempo. No tardaremos en sospechar que hay intereses ocultos y poderosos en mantener vivas la discordia y la agitación. El furor religioso solivianta incluso al más pacífico de los felajín. ¿Lo comprende? Y entonces, encuentra un objeto hacia el que dirigir su miedo y ya tiene el cuchillo desenfundado. Ciertamente, es intolerable que hostiguen a los que acuden a rezar a ese lugar santo de Jerusalén. Pero solo es una cuestión política central para los universitarios y para unos cuantos ciudadanos exaltados o miembros de organizaciones juveniles. Política de prestigio, nada más. No queremos mezclarnos en tales asuntos.

La puerta de la consulta se abrió sin hacer ruido y en el umbral apareció la figura corpulenta del doctor Gluskinos, con gorro y bata de color blanco.

—Tendrá que esperar un poco más, mister Irmin —dijo—. El señor Najman llegó primero.

N. A. Najman, sin embargo, insistió en dejarlo pasar. Estaba a gusto y a la fresca, y agradecía ese tiempo para pensar. De hecho, si le prestaban lápiz y papel, podría redactar un artículo. La conversación con Irmin lo había inspirado.

Gluskinos le lanzó una mirada inquisidora tras el grueso cristal de las gafas y preguntó qué le ocurría. Irmin respondió con una sonrisa y flexionó el brazo para lucir músculo: estaba en plena forma. Había acudido porque sabía de su amistad con De Vriendt y, por ser médico, podía tratar con él ciertas intimidades. Así pues, y con todo el tacto, pasó a explicarle lo que Ivanov y él mismo sabían sobre lo sucedido.

Cuando terminó de hablar, Gluskinos estaba tan blanco como la cal y levantó las manos como si clamara al cielo:

—Pero ¡¿qué está diciendo?! El doctor De Vriendt es un fervoroso creyente.

—Siento mucho si lo he escandalizado, doctor —replicó Irmin—. ¿Cree que son cosas incompatibles? Yo no lo creo. La naturaleza de las personas obedece a otras leyes que su espíritu.

Enjugándose la frente, Gluskinos se levantó de la mesa y fue hacia una pared.

—No puedo creerlo —farfulló—. No me lo creo, así de sencillo.

Irmin se encogió de hombros. Por un instante, aquel hombre no seguía los dictados de la medicina, sino las convenciones sociales.

—Por favor, trate de pensar en esto como si fuera una cuestión médica —le insistió—. Si De Vriendt estuviera enfermo, daría igual lo religioso que fuera y, créame, esta enfermedad será letal si no hacemos algo. He venido a verlo porque es más probable que siga su consejo que el mío en una cuestión de esta índole.

Gluskinos era un hombre de una profunda religiosidad. Seguía recostado contra la pared y parecía ausente.