Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Pampia Grupo Editor

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Una novela en la que no solo se conjugan las peripecias, los diálogos y las reflexiones de personajes conmovedores con una prosa cuidada y un pulso que mantiene en vilo nuestro interés, sino que además nos abre al íntimo conocimiento de una cultura extranjera, de un modo de ser y estar en el mundo. La historia de Micaela Pieri subyuga, así como lo hace la escritura que la cuenta. Laura Labella despliega este singular viaje del héroe (o heroína) planteado alguna vez por el mitólogo Joseph Campbell, mostrándonos cada piedra del camino que recorrerá su mujer de paso, mientras atraviesa diversos umbrales y escenarios, desafíos e inseguridades, decepciones y conquistas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 505

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

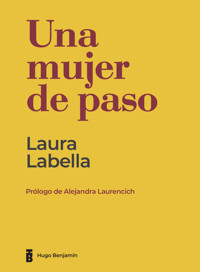

Una mujer de paso

Una mujer de paso

Laura Labella

Prólogo de Alejandra Laurencich

Labella, Laura

Una mujer de paso / Laura Labella ; Prólogo de Alejandra Laurencich. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Hugo Benjamín, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-631-6548-06-1

1. Literatura Argentina. I. Laurencich, Alejandra, prolog. II. Título.

CDD A863

@2023, Laura Labella

Todos los derechos reservados

@2023, Hugo Benjamín Levin.

Publicado bajo el sello Hugo Benjamín®

Riglos 108, 2.° A, C1424, CABA.

Diseño de colección: Alessandrini & Salzman.

Diagramación: Claudio Perles

Armado eBook: Maitreya arte y diseño

1ª edición: septiembre de 2023

ISBN 978-631-6548-01-6

Impreso y encuadernado en septiembre de 2023 en Oportunidades S. A.

Uruguay 2987, Victoria, Pcia. de Buenos Aires.

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723.

Impreso en la Argentina.

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin permiso previo y escrito del editor.

Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.

Para Joe.

«In your life there are a few places, or maybe only the one place, where something happened, and then there are all the other places».

Alice Munro

Prólogo

Qué cautivante resulta leer una historia de ficción en la que no solo se conjugan las peripecias, los diálogos y las reflexiones de personajes conmovedores con una prosa cuidada y un pulso que mantiene en vilo nuestro interés, sino que además nos abre al íntimo conocimiento de una cultura extranjera, de un modo de ser y estar en el mundo. Eso es lo que me regaló esta novela, con la que tomé contacto enmascarada en otra, en su primer borrador, ya que, por lo general, hay un largo trecho entre la historia que un autor o una autora se propone contar y la que finalmente sale a la luz y llega al público lector. Como he tenido el privilegio de ver la gestación y el crecimiento de esta obra que en pocas páginas más conocerán ustedes, permítanme utilizar mi espacio de prologuista para referirles el proceso.

Años atrás, Laura Labella regresaba a Estados Unidos, país en el que había residido un tiempo antes, pero ahora lo hacía también con el firme propósito de sentarse a escribir una novela sobre algo que le andaba rondando en Buenos Aires: la historia de una parienta lejana que conocía apenas por relatos familiares y la intrigaba sobremanera. En la correspondencia que empezamos a mantener por correo electrónico cuando se estableció en Nueva York, una tarde recibí no solo los avances de esa narración embrionaria, sino también, y a mi pedido, las páginas de un «diario» (me es imposible evitar la curiosidad por las impresiones más íntimas de los escritores y las escritoras, quizá por eso que decía el genial autor francés Jean Genet: «Y la herida, ¿dónde está? Me pregunto dónde reside, dónde se esconde la herida secreta a la que todo hombre corre a refugiarse…». En aquel diario, según Laura me había hecho saber, iba dejando testimonio de su readaptación a la vida norteamericana, los obstáculos o las anécdotas del día a día que la apartaban de su escritura, la estimulaban o la hacían reflexionar. Y era en esos relatos pormenorizados, en esa finísima observación de la sociedad a la que había vuelto a vivir, donde aparecía –fulgurante– la mirada de una escritora aguda y perspicaz, el humor y la vertiginosidad de su estilo. Supe que estaba frente a piezas de alto nivel literario, fragmentos que captaban sin proponérselo el tan mentado «American way of life». Así se lo transmití después de las primeras lecturas: «Preparate entonces para vivir dos vidas: una vivida, la otra, o la misma, observada. ¡No pares de escribir, no pares de mirar! Estados Unidos a través de tus ojos es fascinante».

Fascinante no en el sentido de «qué maravilla de nación», sino justamente en la perspectiva de la observación extranjera que lo iba revelando, y desnudaba así el tejido y el comportamiento social que parecieran sostener los valores de una de las potencias mundiales que más gravita en el rumbo del planeta. Lo que tenía frente a los ojos era una magistral experiencia de inmersión, en el trabajo, en la educación, en la salud de los estadounidenses; en el vínculo con sus nativos, con sus inmigrantes, con sus abanderados y próceres, con sus marginados. Sentí que esa experiencia de Laura debía ser transmitida a los demás, por lo que le propuse reformular el planteo original de su novela para poder incorporarle las descripciones cotidianas que palpitaban en su crónica diaria, ya despegándolas de las vicisitudes personales de Laura y atribuyéndolas a un personaje. «¡Ponele un nombre a la que viaja en AVIÓN!», fue una de las sugerencias iniciales. Pocos meses después, la novela sobre la parienta tenía una nueva protagonista: su nieta, quien, atravesando la circunstancia peculiar de su regreso al «gran país del norte», trataba de recordar el pasado, de escribir y sobrevivir en condiciones no siempre favorables. Había nacido Micaela, la mujer de paso.

Pero los cambios no quedaron ahí: la novela fue creciendo a un ritmo vertiginoso y el personaje de Micaela evolucionó también, despegándose ya por completo de su autora y convirtiéndose en el de una argentina melancólica, audaz y apasionada, contradictoria y lúcida, que provoca orgullo y piedad, admiración y respeto, y nos deleita, identifica y sorprende en cada línea. A medida que avanzaba la escritura, esa profesora de Inglés que había llegado a Boston excedida de peso (no solo corporal, sino sobre todo emocional), con un hijo preadolescente y sus mascotas, esperando reunirse con el exmarido para darle un hogar a su Rafi, fue volando cada vez más alto hasta absorber, gracias a su carisma e intensidad, los restos desperdigados a lo largo de las páginas sobre esa antigua protagonista, la abuela María –que quedará para otra novela–, dándole en cambio alas a un puñado de personajes absolutamente entrañables: el mismo Rafi, Peter, Vero, Mrs. Ecker, Lucy, Mark, Henry, la chilena, Alexa, e incluso el perro y el gato, todos tan «reales» que resultaría muy largo aquí describirlos en profundidad, aunque lo merecerían.

En resumen: la historia de Micaela Pieri subyuga, así como lo hace la escritura que la cuenta. No solo porque, insisto, logra convertirse en una experiencia de inmersión que nos lleva a respirar el aire de una cultura foránea como la de Estados Unidos, sino por la sensibilidad con la que Laura Labella despliega este singular viaje del héroe (o heroína)planteado alguna vez por el mitólogo Joseph Campbell, mostrándonos cada piedra del caminoque recorrerá su mujer de paso, mientras atraviesa diversos umbrales y escenarios, desafíos e inseguridades, decepciones y conquistas. Y es por eso una inmensa alegría para mí que los editores de este sello que hoy la publica hayan reconocido sus méritos, no solo porque era necesario dar a conocer esta primera novela de una autora que, estoy convencida, empezará a dejar su impronta en el panorama literario actual, sino porque –coincidencias que celebro– uno de esos editores fue también mi primer editor, hace un poco más de dos décadas. Agradezco entonces la invitación a presentar esta novela, inaugurando así el espacio para escritores y escritoras noveles de la editorial Hugo Benjamín, a la que le deseo el mejor de los futuros: el de publicar literatura que conmueve e ilumina.

Alejandra Laurencich

Parte I

En la penumbra de la cabina brillan las señales de seguridad. Las luces de Buenos Aires se van alejando. Me aferro al asiento y a la pierna de Rafi que pregunta si el gato y el perro estarán bien en la bodega. Le digo que sí fingiendo calma. Quiero parecerle una madre segura, en vez de esta temblecona que no deja de preguntarse si estará bien regresar a Boston para que él pueda vivir cerca del padre. El avión se sacude, hace ruidos extraños como si también le costara iniciar este viaje. Por no llorar busco en la cartera el cuaderno con la vaquita de San Antonio en la tapa y la lapicera «de astronauta» que el nene me regaló después de contarle que quería dedicarme a la literatura. Podés escribir acostada, dijo emocionado. Siempre me asocia con la cama.

Cuando la nave se estabiliza, abro la primera hoja y anoto MARÍA. Sombreo las letras para darle cuerpo al personaje que me empeño en crear. Rafi me toca el brazo y pregunta si estoy llorando. Claro que no, miento, y disparo hacia el baño. La imagen del espejo me horroriza: ojeras hasta el piso y los rollos del abdomen resaltados por la blusa de poliéster. La cara de asco que pondrá Peter cuando nos reciba en el aeropuerto. Para mi ex, los gordos son seres sin disciplina, losers. Pero quién puede cerrar la boca en medio de una mudanza. Rescindir alquiler, vender muebles, conseguirles visa a los animales, dejar a mis pocos alumnos, buscarles un reemplazante, y aguantar los comentarios de mi familia de que el nene no puede estar yendo y viniendo. No entienden que, amén de las diferencias entre Peter y yo, él extraña a su hijo. Por algo me ofreció alquilarnos un departamento y mantenernos en Boston. Tranquila, Mica, me digo limpiándome el rímel corrido; escribir y hacer dieta te va a ser más fácil allá, compartiendo la crianza de un preadolescente, sin los reproches de tu vieja porque tiene que pagarle el bilingüe al nieto o comprarle la ropa que «el gringo no se digna a mandar». Si fue ella misma la que insistió en que no volviéramos a los Estados Unidos hace dos años, después de la muerte de papá.

Cuatro horas de escala en Miami, ideal para inyectarle el suero al gato. Avanzamos por pasillos rebosantes de luz y olor a nuevo. Olor a USA, según Rafi, que saca pecho al caminar. Nos sumamos a la larguísima fila de la aduana. Un empleado oriental agita los brazos: ¡Ciudadanos estadounidenses por acá! Dejo la fila y lo sigo triunfante junto con otros pocos. Recuerdo el día que juré lealtad a la bandera roja, azul y blanca. Del himno solo supe cantar la primera estrofa, no recordaba más. El agente de la aduana me mira y verifica en el documento la fecha de mi última salida. Welcome back, nos dice como si fuéramos hijos pródigos. Rafi agradece con perfecto acento gringo. Seguimos hacia la sección de equipaje. Me pesan los pies, la cartera, el cuerpo. Y la culpa, al ver a López tan débil en su jaula. Ni se queja cuando le inyecto el suero. Será que se ha rendido, o sabe que lo necesito en esta vuelta a territorio extranjero. Cierro el porta-mascota y le deseo buena suerte en el próximo tramo. Molleja duerme tranquilo.

Ante un kiosco, Rafi se detiene a admirar las golosinas: ¡Ya no tengo que esperar que me las traiga papi! Alude a las dos únicas oportunidades en que Peter vino a Buenos Aires a verlo. Quiere comprarle un llavero cursi que dice I love you, dad. Por no parecer una bruja meto la mano en el bolso buscando plata. Sale una pomada de zapatos y un imán de Costa del Este, regalo de mi amiga Vero. Lo que encontré a última hora antes de entregar el departamento. Aparece la billetera y pago, salimos. Una mujer me avisa, en español, que algo cuelga de mi bolso. La epilady. Rafi se ríe, me llama homeless. Le digo que la señora era latina: ¿por qué se dirigió a ella en inglés? Estamos en América, mami. América es un continente, hijo.

Treinta y dos grados de temperatura en Boston y el departamento no tiene aire acondicionado. No encuentro un destapador entre los utensilios pringosos de la cocina. Hace días que debería haber ido a comprar detergente para fregar esta mugre. Un poco de limpieza no vendría mal, admitió Peter al ver mi horror cuando llegamos del aeropuerto. No podía criticar el techo que él nos está pagando, ni confesarle que sin empleada doméstica me iba a sentir desvalida. Aquí cada cual se hace cargo de su roña y las empleadas con cama son resabios de la esclavitud, me hubiera vuelto a decir, como cuando vivíamos juntos y repartíamos tareas. Él, aspiradora y sacudida de muebles. Yo, labores con agua, fregar inodoros y cocina. En abril, tocaba el spring cleaning para eliminar la mufa del invierno. Todo anotado en la puerta de la heladera. Nuestros tiempos felices.

Rafi termina la leche y anuncia que sacará a Molleja a hacer pis. Querrá sentirse grande o vengar el encierro al que lo sometí en Buenos Aires por la inseguridad. Aprovecho a sentarme frente a la tabla que oficia de escritorio. ¿Peter habrá tenido en cuenta que este sería el lugar donde iba a escribir mi novela? Tanto que me insistió con que viniese nomás a perseguir mi sueño. Bueno, debo plantar la escena inicial en la que María llega a un conventillo. Miro afuera, Rafi charla con los vecinos. Acarician al perro, seguro preguntando nombre, raza, edad. El mundo canino es un gran tema de conversación en este país. Hay chicos andando en bicicleta despreocupadamente. Rafi va a reprocharme que le haya vendido la bici. Pero era imposible traer tanto bulto, en eso le doy la razón a Peter. ¿Dónde íbamos a guardar cosas acá? Los armarios rebosan de las pertenencias de la dueña: sábanas viejas, velas usadas, menorás de todos los tamaños. Vuelvo a ensayar mi reclamo: Mrs. Ecker, no se ofenda, pero no usamos tantas sábanas ni tantas velas. Mrs. Ecker, necesito lugar. Mrs. Ecker, a ver si saca sus porquerías; no soy su basurero.Sé que nunca voy a decirle nada: es una buena mujer; a cada rato baja a ofrecernos ayuda; y en el fondo, tengo la ilusión de que Peter nos lleve a vivir a otro lugar. Ponete a escribir, me digo, pero oigo que Rafi me grita desde la puerta: Molleja se metió en el barro. Corro a buscar una toalla y salgo a limpiar el enchastre. Mi hijo no para de hablar de lo que ha descubierto en su caminata; parece que nunca hubiera estado en este país. Cuando bajo las escaleras del sótano para poner la toalla mugrienta en remojo, me choco con una bicicleta fija y algo se cae al suelo. Creo que son palos de golf, pero está muy oscuro y yo, muy apurada por volver a mi archivo. Antes paso por la cocina y agarro una Coca y papas fritas. Las devoro en el escritorio mientras escribo tres oraciones que me parecen intensas hasta que las releo. Les falta fogosidad. Agrego adjetivos y vuelvo a leerlas. Muy cursis. Debe ser esta tabla enclenque que me quita inspiración. O lo que dice mi hermana Paula: Hay que tener talento. Termino en Facebook, leyendo los comentarios que le dejaron a mi sobrino que hoy cumple catorce, y sigo con otros amigos, familiares, conocidos. Me gusta saber qué hace mi gente allá.

Cuando miro la hora son las tres y media de la tarde. Rafi se aburre en el living. Las camas desarmadas, los platos de anoche sin lavar. La mudanza me ha dejado sin fuerzas. Vaga de mierda, diría mamá. Entro al baño y me saco el camisón. Abro la canilla y espero el punto justo de calor, que nunca llega. Me meto igual y me enjabono los sobacos, los dos al mismo tiempo en una especie de abrazo que me produce placer. Vuelvo a pensar en mi texto y enseguida se me cruza un recuerdo: la puta indiferencia de Peter cuando le avisé que me quedaba con Rafi en Buenos Aires después de la muerte de mi viejo. Te entiendo, me dijo. Y prometió venir a ver al nene apenas pudiera. Al gato me lo mandó en un avión. Escucho sonar el teléfono. ¡Rafi, atendé! Sigue sonando. Salgo chorreando agua. Nadie en el living, el celular en la mesa. Peter reclama que tardé en atender y pide hablar con su hijo, al que no veo adentro de la casa ni en la vereda. Corto. Bien puede haberse caído la señal, como en Argentina. Me pongo un short sin bombacha, remera, ojotas y a la calle. El perro y yo corremos, los dos con la lengua afuera. Rafffiiiii. Ya es mediodía, poca gente. Raaaffiiiii, hijoooo, sigo jadeando mientras doblo la esquina, no sé hacia dónde. Tampoco mi chiquito conoce el barrio. ¿Lo habrán metido en una camioneta y se lo habrán llevado? La visión del lago frente a mis ojos me paraliza. Hay dos personas pescando. Si Rafi se hubiera ahogado, lo habrían notado. Sigo llamándolo a los gritos, me puteo por dentro. Soy una madre de mierda. ¿Does he have curly hair?, pregunta una voz de nena desde un árbol. Respondo yes y espero la peor de las noticias. Me cuenta que mi hijo le pidió la bicicleta para dar una vuelta. Justo lo veo aparecer. Que llame a su padre y le diga que estaba estudiando para el examen de nivel, lo reto. Me mira con odio. Cuando cuelga, después de unos minutos, lo noto decepcionado: Peter vendrá a buscarlo recién mañana a las diez. ¡Para esto nos hubiéramos quedado en Buenos Aires!, digo, y enseguida me arrepiento. Intento disimular el comentario ofreciéndole ir a comprar una bicicleta. Se le ilumina la cara. Ya veré cómo repongo los dólares que me dio mi vieja en el aeropuerto, junto con la recomendación de no malgastar.

Caminamos hasta la estación de subte. La gente pasa contenta: Hello, hello. El verano los vuelve amables, lástima que dure pocas semanas. Rafi está embobado con una Ferrari estacionada frente a una casa de cuatro pisos, con cancha de tenis y pileta cubierta. Así viven en este barrio de rubios donde nos metió Peter para que nuestro hijo acceda a una escuela pública de calidad. Hasta la estación de subte es bella. Le digo a Rafi que aprecie la construcción de piedra, los herrajes, las farolas. Pero él sigue mirando el auto.

La máquina de boletos me devuelve las monedas tres veces. ¿Can I help you?,oigo decir a mi espalda, una voz femenina más impaciente que cordial. Acepto el ofrecimiento porque la fila ya es larga. La mujer me pregunta el destino, se frustra porque no entiende la respuesta, seguro es mi acento. Además de sorry, quisiera decirle que ya he vivido acá, que he usado máquinas expendedoras y que también existen en mi país. Pero me abstengo por miedo a que los nervios me hagan enredar preposiciones, y terminar diciendo que he vivido en una máquina de boletos. Subimos. El tren avanza por un corredor de coníferas, lagos y ladrillos rojos. Boston, la ciudad más antigua y europea de esta nación. Puedo hasta imaginar a los primeros colonos, sus vestidos, sus faroles, sus sueños de libertad. Al bajar del metro, las empinadísimas escaleras mecánicas me producen claustrofobia. Respiro al salir de la estación, pero se me acerca un homeless y su boca desdentada dice algo que no comprendo. Meto la mano en el bolsillo, le doy la moneda que devolvió la máquina, evitando el roce con sus dedos sucios. Fuck you, me insulta. La moneda vuela por el aire. Rafi camina aferrado a mi manga entre otros personajes desaliñados. ¿Toda la comunidad de homeless perturbados se congregó en esta esquina? ¿No era este un país rico, mamá? Empiezo con un discurso filosófico sobre riqueza y alienación, que parece interesarle hasta que traspasamos las puertas automáticas de la tienda. Sus ojos observan deslumbrados la infinitud de modelos, colores, tamaños; tres pisos con carteles: Ciclismo de montaña, Cross, Salto; Bicicletas de paseo, Tándem y hasta Uniciclos. Avanzamos de pasillo en pasillo, él probando bicicletas, yo sintiendo el aroma de las hamburguesas que viene de la confitería de arriba. Hasta eso tienen en la tienda. Quiero comer. Descansar las piernas. Después de una hora le pido que se decida. Mira a su alrededor y se encoge de hombros. Los ojos ya no le brillan como antes.

Terminé comprando una bici de trescientos dólares, más rodilleras, coderas, cantimplora y calcomanías. Y también una bicicleta de paseo para mí, promoción del treinta por ciento en el segundo rodado. ¿Casco? Solo para Rafi. Me rehusé a lucir cabeza de hongo y gastar un centavo más.La empleada me dio la mano: Congratulations. ¿No debería haber sido yo quien la felicitara a ella por la comisión?

Rafi pedalea junto al lago entre corredores, patinadores y caminantes. ¿Se sentirá tan solo y diferente como yo arrastrando mi bici entre madres que me pasan por al lado diciendo hello (¿quién las conoce?), rodeadas por sus proles, sus maridos, honguitos felices todos? Ahora él aumenta la velocidad. Un chico pecoso avanza y le compite. Le grito que tenga cuidado. Me ignora. Basta, busco un lugar en el pasto para sentarme. Me arremango el vestido carpa, me saco las ojotas y acerco los pies al agua. Las olitas me acarician los tobillos inflados. Disfruto la visión del puente colgante, el paisaje espectacular. Debería usar este momento como inspiración para empezar la novela, pero me distraigo con los comentarios de unas españolas sentadas a mi espalda; con acento ibérico, fuerte y masculino, se burlan del «poncho» de una rubia que amamanta a su crío. Seguro se refieren al accesorio infaltable en el ajuar del bebé yanqui. Mi suegra me regaló uno en el baby shower. Para que nadie te vea las boobies. Las gringas no son tan liberales como las pinta Hollywood, quisiera contarles a las gallegas, pero han pasado a otro tema: el bikini con estampado de bandera de una vieja que toma sol. Oír sus críticas me recuerda a aquellas charlas con mis compañeros del Rotary. La complicidad que despierta lo distinto. ¿Dónde estará esa gente? Perdí el contacto cuando empecé a salir con Peter, tan reacio a socializar. Debería buscarlos en Facebook, contarles mi vida. Separada, sin casa ni laburo. ¿Novelista? Novelera, diría mamá.

Las diez en punto del sábado. Padre e hijo me saludan agitando el brazo con la mano abierta, como si estuviesen borrando mi imagen, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Cierro la puerta y deambulo por la casa en busca de algún rincón donde sentirme a gusto. Termino en la heladera, con un pedazo de queso y el fondito del kilo de dulce de leche que me regaló mi vecina al despedirme. Tengo un montón de horas libres, pero el cuello demasiado contracturado como para sentarme a escribir. Podría llamar a Vero. O a mis hermanos. Contarles que estoy sola como un hongo y darles pie para que cuestionen mi regreso a este país. Oírme decir que mi hijo necesita estar con su padre, por más que allá lo quieran y lo integren. Una madre sola molesta entre matrimonios. Sigo dando vueltas por la casa. Molleja duerme al lado del gato. Me doy cuenta de que Rafi se olvidó la pomada para el eczema. Debería llamar a Peter para avisarle. Pero no me invitó al Boston Common, y sabe cuánto me gustan esos conciertos al aire libre: echarme en el pasto con una botella de chianti y algo para picar. Ojalá Rafi se aburra. El escritorio está cubierto de papeles, sobres, publicidad y anotaciones sueltas sobre María. Retazos de una historia que copio en un archivo de Word sin la menor idea de cómo enlazarlos para darles sentido. Me levanto a buscar galletitas, no hay más dulce de leche. Vuelvo a Internet, googleo tiendas latinas donde lo vendan. Se abre el diario argentino con noticias de corrupción e inseguridad. Me convenzo de que aquí estamos mejor. Por la ventana veo a Mrs. Ecker avanzar hacia mi puerta con su labradora marrón que lleva un pañuelo fosforescente en el cogote. Ayer cumplió cinco añitos, me explica cuando le abro. La perra ya se ha colado entre mis piernas, posiblemente vaya a devorar el alimento de Molleja; o el del gato, que cuesta una fortuna. Mrs. Ecker quiere invitarnos a la fiesta de su mascota. Vienen otros dos amiguitos, perros del parque, dice. Le aclaro que Rafi no está aquí este fin de semana, pero yo iré gustosa a festejar el cumpleaños de su beautiful girl. El apelativo la deja contenta. Yo feliz de tener un programa. Cierro la puerta y vuelvo a la computadora, pero no a María, sino a Facebook. Me amargo con las fotos de viaje de una compañera de primaria que ahora vive en Chicago. También se casó con un gringo, pero ellos siguen juntos y él siempre le deja mensajes de amor. Hasta la hija le envidio. Y me siento una desagradecida. Como me sentí ante la ecografía gestacional, cuando el técnico señaló los dos pequeños testículos de Rafi en la pantalla. Las hijas son compañeras, como mi mamá y mi hermana: un bloque indestructible. Me consuelo: al menos pude tener un hijo. La noche que le conté de mi test positivo, Peter me ordenó cambiar de tema porque quería cenar en paz después de un día agotador. Si no lo llevás en los brazos, lo vas a llevar en la cabeza, me dijo Vero cuando la llamé desesperada. Decidí no abortar. Y confié en lo que decía mi suegra sobre las maravillas de ser madre de un varón. Aunque su boy, de grande, la dejó para venirse conmigo, lo que muchos le habían advertido: ojo con las latinas que solo quieren el pasaporte. No era mi caso, pero me encantaba imaginarlo saltando hacia mis brazos diferentes, riéndose de todos. No sé en qué momento dejó de reírse y empezó a criticarme por no seguir las convenciones, no mandar tarjetas de agradecimiento, aniversario o Navidad. Ya no se refería a mí como my wife, sino como Mica, y mis empanadas salteñas comenzaron a parecerle pesadas e hipercalóricas. Me amarga pensar en todo esto. Necesito comer y tomar Coca-Cola fría, pero no hay. Y no tengo auto para ir al súper. Aquí sin ruedas, nadie sobrevive. Además de piernas, brazos y pelos púbicos, a los niños gringos parece crecerles también volante, acelerador y caño de escape. Iré caminando a la carísima multifarmacia de la estación y, de paso, sacaré a Molleja. Apenas salimos, mea. Tres casas más adelante, se agacha y caga en un jardín, observado por la dueña, en cuclillas junto a un cajón de petunias. Busco la bolsita. Hubiera jurado que la tenía en el bolsillo. La mujer no deja de remover la tierra ni de mirarnos. Podría decirle que el jardín le está quedando precioso. O pedirle disculpas. O sacarle la lengua y salir corriendo. Incluso patear a mi perro para demostrarle que comparto su indignación. Un pañuelo de papel es lo único que encuentro. ¿Y si tapo el sorete, como si tuviera frío? ¿Necesitas una bolsa?, pregunta ella, los dientes casi perlas contra su piel enrojecida por el sol. Debe haberse pasado el día arrancando yuyos, limpiando el garaje, la casa, los vidrios. Agradezco la bolsa que me entrega sin sacarse los guantes. Se enjuga el sudor de la frente. En un rato se dará una ducha, cenará y se pondrá a ver televisión. Igual que yo. Salvo que ella no debe sentirse una loser por quedarse sola un sábado a la noche. Ser productiva es su satisfacción. El lunes, tomando un café en la oficina, narrará a sus compañeros su fructífero weekend. Levanto el regalo fecal que me hizo Molleja. La mujer me acerca un tacho de basura. Dejarle la mierda me hace sentir mejor.

Hoy Peter va a venir a buscarnos para inscribir a Rafi en la escuela. Es la tercera vez que llama desde el auto para pedir que estemos listos, maldita su gringa puntualidad. Recuerdo el día del casamiento, la cara de espanto cuando llegué media hora más tarde, como supuse hacían las novias de todo el mundo. Pensó que me había arrepentido. Me desespera no encontrar los certificados del Ministerio de Educación. Y mi faja, quién sabe dónde estará. Que a Peter no se le ocurra entrar a esta casa hoy. El otro día tuvo el tupé de cuestionarme las valijas sin desarmar. Una tela beige asoma desde el fondo de la valija. Tironeo. No es la faja, sino un body de tamaño diminuto, cosas viejas que guardo con la ilusión de volver a ser la de antes. Cuando Peter toca la bocina, veo al gato arqueando el lomo en el comedor para empezar a vomitar por cuarta vez esta mañana. Parece que dejará pedazos de sí sobre la alfombra. Rafi me mira horrorizado, como buscando respuesta. Yo tampoco sé cómo evitar que se le escape la vida.

López se va a morir, nos dice al papá y a mí al rato de arrancar. Es obvio que busca que alguien lo contradiga. De reojo, percibo la mirada de Peter y temo su reproche, su dureza. Rafi no insiste, tal vez sienta lo mismo que yo: miedo a molestarlo con tonteras. Tres horas después hay un motivo de orgullo para celebrar: dejamos atrás ese colegio fundado hace doscientos años, con pisos y puertas de cedro, y cuadros de exalumnos en las paredes; el examen de aptitud aprobado bajo el brazo. Rafi se reinserta en el sistema escolar los Estados Unidos. Bienvenido a las huestes del imperio. Salimos como una familia feliz, de la mano. El chico pregunta si puede ir un rato a la zona de juegos. Miro a Peter. Dice que sí. Además de hamacas, hay sogas, tirolesas, cubos y cilindros de plástico. Nada se ve roto ni oxidado. Lo seguimos. Parecemos dos caballos tirados por un mismo carro, cuidando de no rozarnos.

En un banco junto al arenero, observamos las piruetas que nos muestra desde las barras. Comentamos trivialidades. Small talk. Nuestras rodillas se tocan, y a mis narinas llega la fragancia que desprende su piel. ¿Debería preguntarle por su trabajo? Jamás. Por su vida privada, menos. Suena su celular. Se pone de pie y camina hasta una zona arbolada. Una charla de trabajo, intuyo por la forma en que tensa los músculos del cuello. Rafi está subido a un tobogán junto a otro nene. No puede ser el hijo de la caderona que está a mi lado. Es negra y luminosa, y el chico es pálido y opaco. Será la niñera. Escucho a Peter describirle a alguien un seminario que acaba de dar en Connecticut. Habla de los aplausos y elogios recibidos, de ser el número uno en la industria. Su falta de humildad ya no me irrita. En esta sociedad las personas son productos comercializables. Rafi sube y baja del tobogán con una rapidez exagerada. Mira de costado al otro chico para saber si logra embelesarlo. Agrandado como el papá, pienso. Enseguida me arrepiento. No quiero ser como mi vieja, que vive endilgando vicios genéticos. Yo, floja y egoísta como mi padre. Mi hermano, terco como el tío Saúl. Le tengo prohibido decir que Rafi sacó los genes sajones y fríos de ya sabés quién. Las etiquetas que ella pone no se arrancan con nada. Peter me observa desde lejos. Debería buscar mi cuaderno y ponerme a escribir. Demostrarle que no pierdo el tiempo. Time is money. Le hago señas para que me abra el seguro del auto. Cuando estoy acomodándome en la butaca, oigo un alarido. Tirado en el parque junto al tobogán, Rafi se agarra el brazo. Corro a verlo. La caderona viene también e insiste con que lo lleve al hospital, el otro nene pregunta si se va a morir. Mocoso imbécil. Peter sigue de gran charla telefónica, sentado sobre un tronco. Mi hijo pide que venga el papá y yo me alegro de tener que ir a interrumpirlo. Entre los dos llevamos a Rafi al auto, la mujer nos escolta, sorry, sorry, las manos juntas como en un rezo. Antes de subir, la tranquilizo: Todo va a estar bien. Es lo que siento al cerrar la puerta y mirarla desde adentro, nuestro adentro de familia. Qué idioteces se me ocurren, en vez de preocuparme por mi hijo que ahora se queja de que le duele mucho. El padre le responde, seco, que debe ser una fractura. Las emergencias médicas lo ponen nervioso y nuestra tarde de familia feliz se ha ido al carajo.

En la guardia, dos enfermeras hábiles y cariñosas desvisten a Rafi. Cuando intentan pincharle la vena, él se resiste. La mirada de Peter lo obliga a ceder. Aparece otra enfermera con una bandeja: galletitas y jugo de manzana, y el anuncio de que ya vendrá el médico. Por mi experiencia durante el embarazo, sé que en la guardia un «ya» puede significar todo el día. Peter avisa en su trabajo que ha tenido un problema familiar. Me deleita el adjetivo, pero ni bien se duerme el nene, él se mete en su libro. No tengo más remedio que buscar los pañuelos de papel en los que estaba escribiendo durante la espera en el colegio. Notas sobre mis personajes que despliego como muñecos. Un rato después, se oye el ronquido de Peter. Me zampo una de las galletitas de la bandeja. ¿Todo bien por aquí?, pregunta una enfermera regordeta. Sonríe como si llegara a un cumpleaños. Al ver a los dormidos, se tapa la boca. Después de anotar datos en una tablet, se presenta: Lucy. Me propone salir al pasillo y empieza a disparar preguntas: si el nene sufre diarreas, falta de apetito, si nació prematuro, si es víctima de bullying. ¿Antecedentes de epilepsia, insuficiencia respiratoria, meningitis, tumor cerebral? Respondo a todo que no, con un dejo de arrogancia que enseguida me avergüenza: quién puede cantar victoria frente a esos horrores sorpresivos de la vida. Acabado el interrogatorio me ofrece un té. Me llama darling. Cuánto hace que nadie me convidaba algo. Acepto. La observo alejarse por el corredor, es expeditiva y ágil a pesar de sus kilos. Quisiera volver a casa, o al menos bajar a la confitería. Entro al cuarto. Las piernas de Rafi se agitan bajo la sábana, pero no se despierta. Peter tampoco. Dormir es una forma de ausentarse. Hay que ver el vaso medio lleno, como decían en yoga: al menos está aquí. Vuelve la tal Lucy con mi té. Le noto los dedos deformados y la muñeca hinchada, partida al medio por la malla del reloj. No sabría calcularle la edad. De puro agradecimiento, le pregunto si tiene hijos. Responde que una chica, ya en segundo año de la universidad de… un nombre que no comprendo. Mientras abre un armario y saca una caja, pregunta si soy italiana. Argentina, respondo, esperando su nueva duda: seguramente si hablo portugués. Pero me sorprende confesándome que estudia español, aunque es estudiante vieja, estoy cincuenta y nueve años… ¿Did I say that right? Contesto que sí para que no empiece a preguntar por qué se usa ser en vez de estar, como hacía Peter. No tengo idea por qué digo lo que digo en mi idioma. Así me lo enseñó mi mamá y punto. Cuentan que Buenos Aires es preciosa, sigue diciéndome ella en inglés, la vista puesta en el aparato que está intentando armar. Otro sí rápido; no pienso sucumbir a su oferta de charla. Las enfermeras de Gringolandia se la dan de grandes amigas y después, si te he visto, no me acuerdo. Cuando nació Rafi pasé veinte horas de contracciones, gritos y llanto, aferrada a la mano firme de una morocha. Entre pujo y pujo me enteré de su vida de madre soltera, sus citas frustradas, sus planes. La sentí tan cercana que llegué a confesarle que al principio del embarazo no había querido al bebé. Lejos de juzgarme, ella me tranquilizaba: Vas a terminar enamorada de ese chico. Nunca pude contarle lo mucho que me enamoró Rafi. Apenas lo vio prendido a mi teta, agarró su cartera, se enfundó en un Montgomery y me saludó desde la puerta: Good luck. Se había acabado su jornada laboral. Lucy me pide la taza descartable para tirarla a la basura. Le agradezco. Entonces llega la pregunta infaltable en toda conversación local: de qué trabajo. Soy una desocupada con ínfulas de novelista, le suelto provocadora, aprovechando que acomoda las mantas y no me mira. Sus ojos cristalinos se vuelven a mí. Sigo entonces: que acabo de regresar a Estados Unidos después de un tiempo de vivir en mi país. Quiere saber cómo me adapto, mientras intenta bajar el aire acondicionado, quizá haya notado mi piel de gallina. Le digo que bien. Aquí a nadie le gusta el rollo negativo: la vida es linda y se acabó. Me alegro por ti, pues no todos los extranjeros lo viven igual, dice. Hay gente que se la pasa enferma de esto y aquello, pero lo que en realidad les duele es la falta de raíz. Hace una pausa, un gesto entre tierno e indignado: Son como plantas marchitas en su nueva maceta. Vibra el celular de Peter. Se despierta, me mira, la mira a Lucy confundido, se limpia la baba de las comisuras y se pone de pie. Dice que vuelve enseguida. Revoleo los ojos. La enfermera nota mi gesto. Estos maridos, ironiza. Exmaridos, corrijo yo. Se disculpa, pobre; ¿por qué habría de saberlo? Empiezo a contarle, a darle más información de la que corresponde. Me interrumpe el aullido de mi hijo. ¿No le habían dado un calmante? Ni que estuvieras muriéndote, Rafi, digo en inglés para que Lucy se entere de que me parece una exageración. Me acerco y le murmuro que el padre es igual de flojo: un resfrío y a la cama. Mi comentario no le hace gracia; o será que quiere evitar el chisme; o que los argentinos somos demasiado criticones, como dice Peter. Yo no puedo darme el lujo de estar enferma, continúo, redoblando la apuesta; a ver si la tipa entiende que no hablo de algo personal, sino de un tema genérico: la enfermedad en los hombres. Vaya incapacidad de abstracción esta gente. Pero la veo dirigirse a Rafi: Debe dolerte la espaldita por el golpe, ¿cierto que te pegaste fuerte, corazón? ¿Intenta que me sienta una mala madre? Lo peor es que lo consigue. Pronto vas a sentirte fantástico, le asegura, el Dr. Brown, nuestro mejor traumatólogo, está evaluando tus radiografías; yo vuelvo enseguida. Vendrá a trinetear la herida que el nene tiene en el codo, le avisa a Peter que acaba de entrar. Luego me mira a mí y explica que Trinet es la marca de un desinfectante. Ya sé, gruño. Seré de otra maceta, pero conozco el Trinet y la ridiculez local de formar verbos con marcas. Ellos, como si nada, charlan, bromean, usan frases verbales que yo jamás lograría construir. Aun si las estudiara de memoria, las diría con acento y ademanes extranjeros. Me arrimo a la ventana, la tarde se ha puesto plomiza, vuelan las hojas por los tejados.

El traumatólogo tiene pinta de actor de cine. Sentado sobre la sábana, revisa el brazo herido. No puedo evitar mirarle la bragueta, demasiado abultada. ¿Qué edad tendrá el mejor de la clínica? ¿Cómo se puede ser tan joven y eminente? Lucy prepara las vendas para el yeso. Enfrascado en un capítulo de Los Simpson, Rafi ni se percata de que le he tomado la mano. Peter aún no comenzó a hacer alarde de sus éxitos laborales; solo atiende los mensajes que le entran uno tras otro, su ringtone es una melodía de Elton John. ¿Todo OK, doc?, le pregunta de pronto al médico, que responde con el pulgar en alto. Me retiro, entonces, dice; tengo algo urgente que hacer. Se me acelera el corazón: ¿y nosotros? No te vayas, papi, pide Rafi con un hilito de voz. Estoy superocupado, hijo; mamá puede llevarte a casa en el auto. ¿Pero cómo se le ocurre?, pienso mientras le da un beso en la nariz, busca las llaves del coche, me las entrega y enfila hacia la puerta. Lo sigo hasta el ascensor refrenando el llanto, cuestiono su decisión de irse. Digo que el nene no está bien, que fue un flor de golpe; quién sabe lo que tiene y… Me corta: Nada tiene, ya viste las radiografías. Intento un tono autoritario que me sale lastimoso: ¡Peter, por favor! Me sudan las manos, me aterra quedarme aquí sola y manejar de noche hasta casa. Honey, vas a estar bien, dice y sube al ascensor. Pongo el pie para que no se cierre. A través de las lágrimas veo su fastidio. Me desprecia, lo sé porque también yo me desprecio. No quiero ser esta. Quiero ser la que un día pegó el portazo y se mandó a mudar. Dejá de complicar las cosas, Mica; el coche está en el pabellón J del estacionamiento, yo me voy en taxi. Retiro el pie, la puerta se cierra. Me quedo mirándola hasta que la luz del ascensor marca la L de lobby, liberado, planta baja, adiós. Avanzo hacia el cuarto entre cortinados pastel y acuarelas de artistas emergentes. Un pasillo luminoso para la negrura de mis pensamientos, ahora fijos en el recuerdo del día que nació Rafi, la expresión de Peter mientras observaba a las enfermeras lavar al bebé. Las manos detrás de la espalda, los labios apretados, como si estuviera sopesando el valor de una mercancía. Yo no le sacaba los ojos de encima: ¿le gusta? ¿Lo acepta? ¿Lo quiere? Dudas que siguieron por semanas, meses, años, siempre con el gran interrogante de fondo: ¿va a quedarse conmigo? Siento un nudo en el estómago cuando abro la puerta del cuarto. Aquí llega por fin la mamá, dice el médico, el yeso está listo. Me dice también otras cosas que no oigo, solo pienso cómo diablos vamos a arreglarnos con ese yeso, el baño, el calor, la escuela, el viaje hasta casa. El doctor Brown nos estrecha la mano, a mí y a Rafi, se va. Jugo, galletitas, cambio de canal, almohadón, la cama para arriba, la cama para abajo; mi hijo explota su condición de enfermo y yo obedezco con rabia, pensando en la autopista. A la tercera vez que me pregunta cuándo nos vamos, le grito basta, los dientes tan apretados que me suena la mandíbula. Chilla: ¡Solo te pregunté cuándo nos íbamos, histérica! Cuidadito con lo que decís, pendejo de mierda. Me tiemblan los labios. Rafi me lanza una mirada dura que no puede sostener. Se le llenan los ojos de lágrimas. Trato de abrazarlo, pero me rechaza. Siento un mareo. Me masajeo la nuca, la sien, tengo las palmas sudadas. Inhalo, exhalo; inhalo, exhalo. El yoga no sirve para un carajo.

Que la generosidad se puede ver de muchas formas, retruca Lucy cuando le cuento que el «avivado» del padre se fue y me dejó el auto. Lo llamó «generoso»; ja, qué puede entender esta gringa de psicología marital. No para de ingresar datos en su tablet. ¿Conversa o trabaja? Detesto el multitasking. Me aturde la voz de pito de Marge Simpson y hasta el tin-tin-tin de la pantallita en la que sigue escribiendo. Las piernas se me aflojan. ¿Voy a desmayarme? Mi cabeza ve sangre, hierros retorcidos, vidrios astillados. ¿El coche tiene caja automática o manual? Trato de hacer memoria y lo único que aparece son las manos de Peter cuando agarra el volante, la piel bronceada, una pulsera de cobre y la ausencia de anillo en el dedo anular. ¿Are you okay?, me pregunta Lucy, come on, que el niño se ve ansioso por irse. Seguro es ella la que quiere que desocupemos el cuarto, que siga la vida, next, si te he visto, no me acuerdo. Aquí te dejo mi número de teléfono, por las dudas, dice apoyando un papelito en la mesa de luz. Le agradezco, con ganas repentinas de llorar. Apenas puedo prestar atención a las instrucciones sobre medicación, aseo y seguimiento que nos da. «Choca los cinco» con Rafi en vez de darle un beso. Luego me mira y extiende los brazos. La calidez de su cuerpo me alivia y el olor a naftalina de la ropa me trae recuerdos de la infancia, hasta que algo me desconcierta: un lado de su pecho está más hundido que el otro. ¿Le falta un seno? No hago preguntas, solo sonrío y guardo su número en el estuche de los documentos.

Me despierto en la oscuridad y toco el vacío en la otra mitad de mi cama. El cuerpo y la cabeza me duelen; seguro es la tensión contenida. Oigo la lluvia. Se han desatado los nubarrones que acompañaron nuestro regreso de la clínica anoche. Mi gran achievement, en palabras de Peter cuando le avisé que habíamos llegado a salvo y sin mirar el mapa. No sabe que tardé como dos horas en hacer un camino que por la autopista puede llevar diez minutos. Me llamó campeona. Champion, champion, me repito, y caigo en el recuerdo de aquel Peter joven y solitario que en la puerta de la Berlitz de Boylston me confesó no poder vivir sin mí. Mejor prender el velador y mirar la realidad. Las tres y veinte, según el reloj. Sobre la mesa de luz, la foto de Rafi: un bebé en su cuna. En un ángulo, la mano de Peter. No le gustaba posar, ni con su hijo ni conmigo. Pero cada tanto aparece algún fragmento suyo en viejas fotos. Pedazos de él que voy guardando como una colección. Me levanto a buscar el cuaderno y, de paso, un durazno. El gato se me aproxima y tambalea. Lo acaricio en cuclillas, es piel y hueso. Maúlla como si estuviera dolorido. Le acerco el plato de comida, da media vuelta y sigue con su lamento por el pasillo. Llega a la puerta de calle y pide salir. No jodas, López, digo con énfasis; afuera está lloviendo y no conocés el jardín. Desde nuestra llegada habrá salido dos veces como mucho. Me ilusioné creyendo que se había curado y volvía a ser el cazador de su juventud. Solo husmeó tres flores y se metió en la casa. Ni reparó en la ardilla que le pasó por delante. Continúa quejándose, ya se calmará. Encuentro el cuaderno, me tiro en el sillón y releo lo escrito. A las dos páginas estoy aburrida del tono, del tema, de lo mismo dicho de veinte maneras distintas. La vida de María no es interesante. Hay tantas madres que abandonan a sus hijos para seguir a un tipo. Y hay otras que lo arrastran de un hemisferio a otro, como yo. Se ha despertado el perro y viene a molestar a López, que le muestra las uñas, mejor dicho, el muñón. Nunca debí haber permitido que le hicieran el declawing. Que mutilaran sus garras para que no raye los muebles, para que el mundo lo quiera. Tampoco debería haberlo traído de Argentina, pero dejarlo ahí solo y enfermo hubiera sido cruel, por más que muchos se ofrecieron a cuidarlo. López fue mi primer hijo, el ser que supe criar sin ayuda de nadie. ¿Cómo se me hizo viejito tan rápido, cuando ayer mismo era un bebé? Si sigo mirándolo me voy a poner a llorar. Doy vuelta la página del cuaderno. Hoja nueva. Algo tengo que escribir, lo que venga. Cuento el despertar de María en el conventillo, el ruido de bocinas y sirenas provenientes de los barcos del puerto mientras ella recuerda los relinchos y gorjeos de los amaneceres del pueblo. Su amante duerme. Con solo girar la cabeza puede llenarse los ojos de él; acariciarlo, sentirse plena. Releo. Una cursilería. Tampoco es creíble que, al recordar el pueblo, ella piense en los caballos en vez de su hijo. Por hartazgo o piedad, termino abriéndole la puerta a López. Desde el porche, observo su paso enclenque a través de la lluvia. ¿Qué si cruza la calle y lo atropella un auto? Lo llamo varias veces. Rafi se levanta preguntando qué pasa. Con el brazo enyesado, se refriega los ojos. Adoro su cara de bebé al despertar. Me reprocha haber dejado salir a López. Abre el armario y tira de los abrigos. Le digo que ni se le ocurra, que la lluvia, el yeso. Pero él se envuelve el brazo con mi impermeable, se calza las ojotas y a la calle. Decidido, grande, protector. Desde la puerta lo escucho gritar el nombre del gato bajo el poste de luz. Cuando gira, veo su desesperación, el llanto que aflora, el impermeable que se le cae, el yeso que empieza a mojarse. Corro a buscarlo. López no aparece. No quiero que se muera mi hermano, dice Rafi mientras lo cubro con mi bata. Demasiado tarde para revertir la idea que le inculqué en el afán de evitarle la soledad de hijo único. Tu gato no se va a morir, le digo, pero no parece escucharme. Entramos, le seco el pelo y me pregunta para qué nacemos si después morimos: Ahora se muere López, después vos, después papá. Llora con espasmos. Lo único que se me ocurre es meterlo en mi cama y acariciar sus rulos hasta que se duerme. Yo continúo despierta, aferrada al cuaderno y la lapicera inútilmente. A las seis de la mañana López no ha regresado. Cuatro veces salí a buscarlo, muerta de pavor por imaginar su cuerpito aplastado en el pavimento. Quiero creer que está bajo una planta, esperando la luz del día para volver. De joven pasaba noches enteras afuera. ¿Habrá un servicio busca mascotas en este país donde todo se piensa y organiza? Tengo ganas de llamar a Peter. Y por qué no. Champion, champion. Me atrevo a marcar su número y hasta a llamarlo Pit cuando atiende. Él pregunta quién habla. Miki, respondo y ante su what´s up hosco y sin gracia lo pongo al tanto de la ausencia de López. Que puedo salir a buscarlo, tengo su auto, dice, que mañana hablamos. Le respondo que estoy triste, que me lo imagino tan solito. Él interrumpe: Deberías haberlo dejado en Argentina, te lo advertí. Let’s talk in the morning. Para que no corte le pregunto qué estaba haciendo. Bufa: ¿Qué otra cosa puedo hacer a esta hora más que dormir? Le pido disculpas. Escucho una voz. ¿Con quién estás? Su resoplido me lastima el tímpano: Es el televisor, Micaela; hasta mañana. Oigo un clic. Miro el brazo enyesado de mi hijo, el raspón del codo. Los nenes del barrio no le hablan. Extraña a su primo y a los chicos del colegio. ¿Para qué mierda volvimos a este país? Lloriqueo un poco, en silencio, para no despertarlo, hasta que se me cruza un pensamiento: Peter no era de ver televisión. ¿De quién era esa voz entonces?

Quiero que Mr. Ecker deje de tocar el shofar en el piso de arriba. Hace días que me despierto con el barullo del cuerno. Que llegue la festividad del templo y se deje de joder con los ensayos. Es un amanecer ventoso, según el vaivén de la ropa tendida en la soga. Siguen colgados los zapatos de golf que meó López en el altillo. Me entristece verlos. Estropeó muchas cosas, dijo Mrs. Ecker cuando vino a avisarme. Se hacía la compasiva –poor kitty, he’s very sick–, pero dale y dale con la cantinela del valor que tenía el kit de golf para su marido. Valor de anticuario, pensaba yo de rodillas, fregando el bolso, la funda y el piso con desinfectante. Desde la cama, tanteo la alfombra en busca de la caja de Kleenex para sonarme los mocos. Toco un corpiño y dos bombachas sucias, los empujo bajo la mesita de luz. Apenas oigo pasos, finjo dormir. Siento el dedo de Rafi en mi hombro, y su voz preguntando cuándo pienso levantarme. Un segundo y vuelve la pregunta, primero autoritaria, luego suplicante. Al fin me da la espalda y se va. Siento ganas de salir corriendo a pedirle disculpas, pero necesito mis sábanas, mi cueva para llorar en paz. Si no jodo a nadie, ¿tanto molesta mi tristeza? Sos muy melancólica, solía decirme Peter. Después me tildó de depresiva y hasta habló de desequilibrio emocional. Si nos divorciáramos, capaz alegaría que soy una psicópata. Pero nunca hablamos de divorcio; tampoco de reconciliación. Lo nuestro es un limbo, como es mi vida, o como fue la de López antes de morir. Los gatos hacen la suya, dijo mi hermana cuando le mencioné mi culpa por haberlo dejado salir esa noche. Él nunca pudo «hacer la suya», obligado a seguirme, a ir y venir por el mundo, a buscar un rincón donde sea que lo llevara. ¿Lo habrá encontrado finalmente? Salvo por las hormigas que se le metían en la boca, parecía cómodo sobre ese colchón de hojas anaranjadas y llenas de otoño. Era distinto a los gatos de acá, siempre me lo decían. Las piernas más largas, el pelaje más corto. Tan orgullosa yo de mi gato argentino, al que decidí traer apenas me casé con Peter. López y yo, dos porteños en Boston. Dos sapos de otro pozo tratando de sobrevivir. Lo intentó, me consta. Hasta tuvo la delicadeza de alejarse para morir. Para protegernos de la rapiña sobre su cadáver, como me explicó la señora que lo encontró bajo los arbustos de su casa luego de que Mrs. Ecker lanzara las redes de búsqueda en el barrio. La tentativa de consuelo me arrancó un llanto ahogado. Mrs. Ecker me abrazaba y moqueaba conmigo, olvidando que el día anterior habíamos discutido por lo del garaje. Peter les reclamó la mitad, nos corresponde como inquilinos. Habló del yeso de su hijo, de mi necesidad de estar motorizada. Lo apoyé, comprando la mentira de que lo hacía por nosotros, y no para ahorrarse el estacionamiento en el centro cuando se vaya a California la próxima semana. Vivir en Beacon Hill es caro. Y a Peter se le ha dado por hacerse el hípster. Ahora resulta que detesta los suburbios, donde vive la gente normal. ¿Es por López que estás tan triste, ma? Rafi ha vuelto y me acaricia los pies. Abro los ojos. Si le digo que sí, desbarato lo que vengo explicándole desde hace días para confortarlo: estaba muy viejito, su cuerpo quería descansar; si digo que no, parezco insensible a su sufrimiento. Pero antes de abrir la boca oigo su consuelo: que Dios se lo llevó con él para que jugara con sus propios gatos. Jamás le hablo de Dios; fue un pacto con Peter, que es ateo empedernido. Quién te dijo eso, Rafi, pregunto. Mrs. Ecker, responde contento y arranca con una historia de gatos compinches que juegan al póquer, cantan rap y viven en una nube. ¿Sabés?: López ya no vomita, tiene el cuerpo sano y una novia de ojos violeta embarazada de ocho gatitos. Nos extraña mucho. Pero en la nube hay un locker donde guarda una foto de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Vos y yo, contesta. Pregunto si también del papá, hoy no quiero que lo excluya. De él no, porque no es argentino ni habla español. Vos tampoco sos argentino, Rafi. Sí que soy: la mitad. Una de mis vigas internas se acomoda. Le escucho decir que podemos llamar a López las veces que queramos, que solo hay que marcar el 333. Con el dedo índice se puntea la palma: ti-ti-ti, simulacro de sonido digital. Hola, dice y aunque sea la voz de Rafi, elijo creer que es López, que nos cuenta de su cama tamaño King, sus salidas en patineta y el anillo de compromiso que piensa regalarle a su novia. ¿Cómo es ella, López?, pregunto sin apartar los ojos de los labios de mi hijo, ansiosa por conocer la historia que va desovillando de a poco. Linda como Micaela, nos responde apurado, antes de colgar porque acaban de venir sus amigos y saldrán a cazar ratones. Rafi me da un beso y se va a andar en bicicleta. Su duelo ha terminado. A mí, en cambio, se me abrió un pozo tan hondo que no creo poder cerrarlo nunca.

Vestido y peinado, mi hijo viene a mi cama antes de que suene el despertador. Es el primer día de clase y está listo para salir al nuevo mundo. Giro y me tapo con la sábana. Que, si no quiero levantarme, se va solo, le escucho decir. Empujo la manta y me incorporo: ¿Solo? ¿El primer día? Estás loco. Va papá, me avisa. También voy yo, qué tanto, decido, y corro al baño. Aprieto con furia el dentífrico mientras conjeturo: quiere hacerse el grande, prefiere ir con el padre, le doy vergüenza. ¿O será que Peter tiene novia y va a traerla? Para eso necesitaría el auto. Y el coche lo tengo yo. Es tarde para lavarme el pelo y ninguno de los veinte productos que compré logra darme volumen. Entre las gorras de béisbol del nene busco la más grande y menos gringa. Es roja. Me hago una cola de caballo y la paso por el agujero de atrás, como las chicas de aquí. Estás relinda, me piropea Rafi al verme. ¿Hasta cuándo le durará el complejo de Edipo? Me miro al espejo; el rojo no me queda tan mal. Me acerco a él y lo rocío con el perfume que le regalaron sus compañeros en la despedida. Perfume argentino. Dispara hacia la puerta de calle, no seas pesada. Suena el teléfono fijo. Seguro es mamá para preguntar si el nene tiene los zapatos lustrados, si va presentable; o mi hermana con su rollo de qué grande está Rafi, la nostalgia de que su bebé hubiera tenido la edad de él. Pero en el contestador se oye la voz de mi amiga Vero deseando suerte en el primer día escolar. ¿A mí o a mi hijo? Me pesan los ocho mil seiscientos kilómetros que nos separan, la imposibilidad de abrazarla y confesarle que no sé si hago bien en insertar a Rafi en esta sociedad. Descuelgo y la saludo. Ella va al grano: ¿Te arreglaste ya con Peter? Estamos llegando retarde, perdón, le digo. Corto y salgo.

El año escolar se inicia sin acto ni himno nacional ni discurso de la directora. Vamos directo al aula de Miss Rajesh, la maestra de sexto. Nos recibe en la puerta de su palacio, equipado con libros, pizarras y carteles que ella misma ha creado. Los padres circulan intercambiando sonrisas, admirando los materiales y sopesando el uso y destino de los impuestos que pagan. ¿Se habrán dado cuenta de que somos nuevos? Peter saluda a la docente con excesiva camaradería y le comenta que Rafi acaba de venir de Buenos Aires. Que hay que tenerle paciencia porque la escuela allá es distinta. Miss Rajesh asiente: Nada es como en los Estados Unidos, claro. Tengo ganas de escupirlos. Primero a ella, después a él. Pero Peter aclara: El nivel académico en Argentina es muy alto. Lo llenaría de besos. Entusiasmada, le cuento que nuestro hijo fue abanderado. Ella no parece entender de qué hablo. Peter ayuda: Algo así como estar en la Dean’s list… Wonderful, responde la maestra y enseguida se pone a hablar con otros padres. Me quedo sin poder explicarle que ver a Rafi transportando la bandera argentina fue algo mucho más conmovedor que lo que podría ser verlo incluido en la lista del decano.

Qué sensación agradable salir del colegio a solas con Peter. Pero no bien atravesamos la puerta me dice que está apurado, y si puedo llevarlo al aeropuerto mañana, cuando se vaya a California. ¿Otra vez volver manejando sola y por la autopista? La tensión se convierte en rabia: ¿Pero si es un viaje laboral, por qué no te pagan el taxi? Me explica que la situación está complicada y prefiere no tirar de la soga. Que, si no puedo, se las arregla. Me mira con ojos de perro suplicando un trozo de carne. Ok, no problem, le digo, como si la autopista, el puente colgante y los camiones no existieran. Se despide con un beso y el comentario de lo bueno que es tenerme acá. Sonrío sin saber qué contestarle. ¿Se alegra de tener un taxista gratis? ¿O a mí como mujer? No importa. Arranco. Tres cuadras más adelante estoy cantando a capela: «Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo…». ¿Dónde estará ese CD de Nacha Guevara que me grabó mi hermano?

¿Qué sentís por Peter?, me pregunta Vero a la noche, cuando le devuelvo el llamado y cuento lo sucedido. No sé, le respondo mirándome la panza en el espejo del pasillo. Oigo el horroroso spanglish del canal latino que le obligo a ver a Rafi para que no pierda el español. Me encierro en el cuarto y le confieso a mi amiga: Estoy muy gorda. Cogételo con la luz apagada, me contesta. Suelto una carcajada irónica, pero al día siguiente me levanto temprano para elegir qué ropa ponerme. Mientras desayuno estudio el mapa que encontré en un armario. Por fin algo útil entre las porquerías de Mrs. Ecker. Marco el camino de regreso del aeropuerto con fibra roja: calles internas, poco transitadas; pero no puedo ni terminar la tostada de los nervios. Rafi pregunta por qué me maquillé. Luego, en el auto, critica mi perfume. Temo que su padre vaya a reprocharme lo mismo. Peter nos espera en la puerta del colegio con su valija, sobretodo azul, bufanda roja y un libro de Jorge Amado. ¿Habrá elegido un autor latinoamericano por mí? Se despide de Rafi con un abrazo y la orden de que se cuide y cuide a su «mami». El nene entra a la escuela y Peter me pide la llave y avanza hacia el auto, seguido por mí, que voy haciendo equilibrio sobre mis botas de taco chino. El viaje es relajado, hay bromas, miradas, roces y silencios sugestivos. Hasta me olvido de que deberé regresar sola. Disfruto de esta burbuja que nos contiene y nos defiende del frío, del viento y de la gente. Como antes: él y yo contra la hostilidad del mundo. Incluso Rafi parece no existir. Siento un impulso, un deseo feroz de exponer mis emociones, mi amor, mis disculpas por haberme ido de su vida. Peter, le digo, la voz ubicada entre lo sexy y lo aniñado. ¿What’s up?Su tono áspero me trae a la realidad. Lo oigo despotricar contra el tránsito. Mira el reloj, resopla. Su mente ya está en el avión, en su futuro inmediato. Quedamos separados por una mampara invisible. En el aeropuerto se baja a sacar la valija del baúl. Sin siquiera darme un beso, corre hacia la puerta giratoria. Ocupo la butaca del conductor. Me tiembla la mano cuando enciendo la radio y busco un canal de música clásica. Algo que me calme. Vuelvo a repasar mentalmente el camino de regreso: ruta 1 hasta el puente viejo; de ahí una avenida y luego la calle que bordea el río. Arranco y sigo los carteles de exit