Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

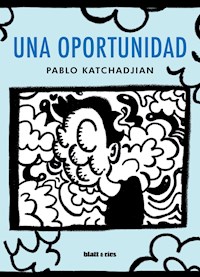

- Herausgeber: Blatt & Ríos

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

El narrador de Una oportunidad está embrujado, siempre lo supo. Guarda en su bolsillo un papel que le dio una amiga con los teléfonos de tres brujas que podrían deshacer el maleficio: "Una es como las de antes, otra es moderna y la otra tiene sus propios métodos". Entre copas de vino, viajes, periodistas, fantasmas e interrogatorios, reconstruye la lucha para ordenar su experiencia y alcanzar un sentido que se le escapa. Un narrador fascinante, indisciplinado y autorreflexivo, que quiere ser útil, que trabaja con lo bueno y lo malo del arte narrativo y que, en su mezcla, se da la oportunidad de lograr lo mejor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

UNA OPORTUNIDAD

PABLO KATCHADJIAN

Índice

CubiertaPortadaEpígrafeCapítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo finalÚltimo capítuloPablo Katchadjian en Blatt & RíosSobre el autorCréditosNo puedo ver qué flores hay a mis pies

John Keats

Capítulo 1

Siempre supe que estaba embrujado. Cuando quería hacer ciertas cosas, el embrujo me lo impedía: así funcionaba. El día que decidí liberarme estaba anocheciendo y yo, en un momento intenso del embrujo, había salido a pasear solo y me había sentado, después de un par de horas, en un bar que vendía vino por copa. Me estaba tomando la segunda copa cuando mi embrujo aflojó un poco sus garras. Entonces hice lo que había estado haciendo diariamente durante al menos un mes: abrí la billetera y saqué el papel donde tenía anotados los teléfonos de tres brujas. “Una es como las de antes, otra es moderna y la otra tiene sus propios métodos”, me había dicho Luz, una amiga querida pero no íntima al pasármelos.

Dije “siempre supe que estaba embrujado”, pero algo no es del todo verdadero: tardé en que ese conocimiento se convirtiera en certeza. Diría “que se hiciera consciente”, pero sería falso, porque antes no era inconsciente; habría que decirlo así: yo sabía que estaba embrujado, y por eso de repente lo supe. Es conocida la sensación de saber de repente lo que siempre se supo. Es la sensación de Edipo cuando se entera de quién es. O la de cualquiera que es traicionado por alguien cuando ya sabía –sin saberlo– que lo traicionaría. No lo sabía, pero lo sabía. “¡Yo sabía!”, dice uno. O: “¡Ya sabía!”. Cuando yo supe que siempre había sabido que estaba embrujado sentí una especie de alivio tensado con una máxima preocupación, y entonces empecé a pensar que una bruja podría resolver mi problema. Esto ocurrió en pocos días: la certeza y conseguir los teléfonos. Cuando le pedí a Luz los teléfonos en verdad quería que ella oficiara de bruja, porque yo sospechaba que ella era bruja. Sospechaba porque ella es astróloga y hay cierta afinidad entre los dos oficios, pero no sólo por eso: era una intuición. Traté de dárselo a entender sin decirlo; ella esquivó las insinuaciones con gracia antigua hasta que finalmente me dijo: “Yo no soy bruja…”. “Pero podrías serlo…”, le dije, e incluso me atreví a más: “Yo siempre tuve la sospecha de que también eras bruja”. Ella se sonrojó con un poco de vanidad y me dijo: “Bueno, podría serlo, pero elegí otro camino… Claro que de alguna manera lo soy, y si vos quisieras podría tratar… Pero no, no puedo, ya te conozco demasiado”.

Fue una alegría que se confirmara mi intuición, porque yo lo sabía, pero me decepcionó que Luz se negara a ser mi bruja, porque eso habría resuelto mis problemas sin más trámite. Y además de una decepción fue un problema que se volvía sobre sí mismo: ahora debía hacer algo –llamar a una bruja– cuando mi embrujo me impedía hacer cosas. No todas las cosas, pero sí acciones contundentes y resolutivas como llamar a una bruja. Así que estaba sentado tomando una copa de vino mirando los teléfonos de las tres brujas y, luego de un mes sin animarme, parecía dispuesto a marcar alguno. ¿Cuál? En el mes sin decidirme no había pensado en que debería elegir: sólo había pensado en que debía animarme a hacerlo. Elegir es una condena: lo ideal es que las cosas se elijan solas, que se propongan como la única opción. Elegir sólo es agradable cuando uno no tiene que pensarlo, pero en ese caso no es elegir, es simplemente hacer algo. Elegir es algo que no se puede hacer y uno debe hacer igual. Y después de hacerlo tiene que convencerse de que eligió bien. El resultado final lo da la personalidad. O al revés: la personalidad se forma en estos movimientos.

* * *

¡Elegí! ¡Elegí! Yo odio elegir. Pero me gusta haber elegido sin pensarlo, es decir, no haber elegido, porque me gusta cuando las cosas se eligen solas, sobre todo si llegué a la instancia de la disyuntiva irresoluble. Que la disyuntiva se disuelva: ¡ah, qué placer! Claro que a veces uno podría también torturarse por haber tardado en elegir y haber así perdido la opción perdida, que era la mejor… ¡Es tan aburrido esto! No digo elegir, que también lo es, sino esto: esto de estar diciendo “ah, elegir, qué difícil”. Una vez una retratista me quiso sacar una foto. Fue la primera vez que me pasaba algo así. A la fotógrafa la conocía desde hacía mucho, y no sé si esto ayudó o no a que saliera todo mal. Porque ella me sacaba fotos y todas salían mal, porque yo no sé posar, no sólo en fotografías sino en general, y porque cuando me sacan una foto y veo que lo están haciendo se me arruga la cara, o se me deforma. La cara y también el cuerpo. En cierto momento, la fotógrafa me dijo: “Con X fue tan fácil… Me miró de frente, saqué la foto y estaba perfecta”. Finalmente salió una foto en la que parezco asustado. Y es una buena foto. No porque me guste cómo salí, que no me gusta, sino porque… Por ejemplo, la foto del que se puso de frente a la cámara: en ese momento lo admiré, y cuando vi la foto pensé que eso era salir bien en una foto, pero ahora pienso que no, que está bien espantarse ante alguien que quiere sacarle una foto a uno. Una parte enorme de los esfuerzos individuales contemporáneos está dirigida a salir bien en las fotos. Como todo el tiempo alguien está sacando una foto, el esfuerzo supone que uno debe estar siempre posando, por las dudas. Nada más inquietante que verse no posando y monstruoso en una foto inesperada: es la prueba de que uno es monstruoso naturalmente.

¿Qué tiene que ver la foto con elegir? Sí tiene que ver: hay algo evidente entre no poder elegir y no poder sacarse una foto, y me parece que es evidente para cualquiera aun sin explicarlo. Como es evidente no lo voy a explicar. Mejor dicho: como es evidente no se puede explicar. Voy a seguir con lo que estaba contando. Pero antes puedo decir esto: elegir es una situación tan falsa como posar para una foto. Lo ideal sería no posar y no elegir. Pero yo tenía que elegir a qué bruja llamar. Porque –y ahí no había habido nada que elegir– yo quería llamar a una bruja porque quería que me desembrujaran. No tenía dudas sobre ese deseo. Me daba cuenta de que con el embrujo se irían también otras cosas que sí me gustaban, pero ya no me importaba, porque el embrujo, con el que había convivido de manera decente durante muchos años, se había convertido en algo intolerable desde el momento en que lo había reconocido como un embrujo.

* * *

Entonces estaba tomando una copa de vino mientras, ya decidido a no dejar pasar más tiempo, pensaba en las opciones. Eran las once de la noche y el lugar estaba animado en la medida de sus posibilidades: un lugar mediano, con seis mesas adentro y cuatro en la calle, un poco escondido, en el sentido de fuera de circuito, por decirlo de alguna manera. Lo atendían sus dueñas, dos mozas, y su dueño, un mozo, que trabajaban de día en restaurantes refinados y se llevaban botellas de vinos increíbles a medio tomar o casi tomadas del todo para ofrecer copas por poca plata. A veces mezclaban con sensibilidad restos de distintos vinos. Yo estaba tomando en ese momento un cabernet-syrah que era una mezcla de un resto de cabernet y un resto de syrah. La moza que me lo había dado, Camila, me había dicho: “Probá esto que te hice”. Estaba buenísimo. Camila era, además de moza, sommelier, y además de eso alguien con quien nos entendíamos sin esfuerzo, porque yo le había caído bien y ella me había caído bien desde la primera vez. La otra moza, Sonaida, era callada y sonriente, y el mozo, Rubén, más bien antipático. Pero los tres compartían una ética: ofrecer copas de vinos muy buenos a muy bajo precio.

Yo pensaba en las posibilidades. Una bruja “como las de antes” me resultaba una opción atractiva. Me la imaginaba, por prejuicio, vieja y fea, o vieja y linda, pero en todo caso vieja, ida, operando sobre uno como si uno no estuviese ahí. Eso sería liberador, pensé: que no le presten atención a uno. Ni “cómo estás”, ni “por qué viniste”. Nada: sólo el trabajo que debe hacerse, como un plomero que va directamente al baño o la cocina y, sin prestar atención a las explicaciones de uno, empieza a romper los azulejos. Si hubiese tenido sólo ese teléfono habría resultado más fácil. Era ya muy tarde, pero eso no me preocupaba: sentía que era lícito llamar a una bruja a la noche, incluso a una bruja muy anciana. Pero no la llamé y seguí pensando. La segunda posibilidad era la bruja moderna. Una vez conocí a una bruja moderna que era pianista de jazz. Me la imaginaba como ella: de pelo negro, atractiva, cortante pero simpática. Me pregunté qué haría la bruja moderna y me di cuenta de que no tenía idea, pero me imaginé algo vagamente erótico: podría pedirme que me desnudara, o desnudarse ella, o las dos cosas, y luego derramar pociones… Y estaba la tercera opción: la bruja con sus propios métodos. Yo siempre me consideré una persona con sus propios métodos. Pero si ni siquiera en mi caso sé cuáles son esos métodos, menos podía imaginármelos en la bruja, y quizá por eso también esta opción me resultaba interesante. No sé cuáles son mis propios métodos pero sí sé cuáles no son, y entonces me imaginaba que la bruja de los propios métodos habría llegado, como yo, por rechazos y disgustos a una forma de trabajar.

* * *

Hay personas que creen que el problema de elegir se resolvería si uno tuviera a mano toda la información necesaria. Quiero decir que en mi opinión esas personas están equivocadas. Elegir es un problema, y por eso no se puede resolver, porque los problemas no se resuelven sino que se disuelven cuando quieren. Por ejemplo, cuando se convierten en embrujos pueden empezar a disolverse. No se podía elegir a una bruja. Siempre uno camina más raro de lo que cree. Yo estaba caminando raro en ese momento. Lo digo en un sentido general. Venía caminando raro desde hacía bastante tiempo. Caminando raro uno de todos modos puede hacer muchas cosas. Incluso cosas que no podría hacer caminando de forma no rara. Pero en cierto momento a uno le empieza a doler el pie, o la pierna, o la cintura, y tiene que cambiar la forma de caminar. Perdón por la metáfora, es de mal gusto. Pero me sirve, y si quiero que me entiendan tengo que usar todo lo que me sirve. El buen gusto, de todos modos… Quiero decir: es un lugar común criticar el buen gusto, pero aun así pocos se animan a dar una oportunidad a las cosas de mal gusto sin hacer, al tiempo que dan la oportunidad, un guiño, como diciendo: “Vos sabés que para mí esto es tan ordinario como para vos”. O como diciendo: “Oh, esto es como lo que les gusta a los pobres, a los idiotas, a los que tienen mal gusto… qué encantador”. No digo que no les guste de verdad, pero el guiño… Es como alguien que juega con un chico de cuatro años mientras les guiña el ojo a los adultos que lo observan. Se puede jugar sin guiñar el ojo. Guiñar el ojo es el temor a abandonarse. O a comprometerse. A mí me gustan las metáforas sobre la vida y por eso les doy una oportunidad, o me doy la oportunidad de usarlas. Están en la literatura antigua y en la literatura religiosa, que son mis preferidas, y además todavía sirven si se las rescata del lugar aburrido y poco revelador en el que las puso la autoayuda. Como cuando se dice, por ejemplo, “salir de la zona de confort”, que está mal porque es justamente al revés: yo quiero ir hacia el confort, no salir, y es evidente que todos quieren ir hacia el confort, porque el mundo es incómodo y el confort es una promesa revolucionaria. Todos estamos incómodos y caminamos raro desde que perdimos la gracia al ser expulsados del Paraíso. Yo quería dejar de caminar raro porque me dolía la pierna. Quería ir hacia una zona de confort, que es el Paraíso, y aunque no llegara me parecía que esa era la dirección que debía tomar, porque, para cerrar la metáfora de la peor y mejor manera, quizá no encontrara el Paraíso pero sí un buen sillón donde descansar la pierna dolorida. Creo que se le puede dar una oportunidad a la autoayuda, también. El pueblo eligió la autoayuda, ¿por qué negarse? Ya está elegida, y hay que trabajar con lo que ya está elegido, no elegir algo para ponerlo encima o para cambiar la elección, porque no se puede elegir. La confusión sin eje en la que vivimos valida de sobra la elección del pueblo, que es una elección espontánea. Probablemente la autoayuda sea el mejor género posible, el único realmente válido, y a la vez un género imposible, porque nació estropeado por el comercio y con un nombre ridículo. Así que, pienso, habría que retomar la elección pero no el género, escribir verdaderos textos de autoayuda que no sean del género autoayuda. Esto que cuento, mi búsqueda del sillón, podría leerse como un texto de autoayuda sin el género.

Entonces a mí me parecía que una bruja sería capaz de llevarme a ese sillón. Pero no podía elegir, así que finalmente la llamé a Luz. Quiero aclarar que Luz es su nombre, no una alegoría del tipo “buscar la luz para disipar la confusión”. Quiero aclarar ahora que en verdad Luz no es su nombre, pero que el nombre que le puse en lugar del suyo no es una alegoría: la alegoría ocurrió accidentalmente. Y veo ahora que podría tener consecuencias. Veremos adónde nos lleva el accidente.

Llamé a Luz. No era tan tarde, eran las once y media, pero apenas oí su voz entendí que la había despertado. Aunque me dio culpa, envalentonado por el vino y apurado por la situación no dudé en plantearle mi problema: “No puedo elegir”. “¿No podemos hablar mañana?”, me preguntó bostezando con amabilidad. “No, no, tiene que ser hoy, tengo que aprovechar este impulso, porque si lo dejo pasar quizá deba esperar meses”. “Bueno, andá a la primera”, me dijo. “¿A la tradicional?”. “La tradicional… Esa, sí”. “¡Dijiste la primera sin saber cuál era!”. “Sí, claro, si es lo mismo”. Después de un silencio me dijo: “Voy a seguir durmiendo, contame mañana cómo te fue”.

* * *

La primera bruja no me atendió. Decepcionado, apoyé con fuerza el teléfono sobre la mesa. Vino Camila y me preguntó si estaba todo bien. “Sí”, le dije. “¿Querés otra copa?”. “Usualmente tomo dos…”. “Como quieras, pero acabo de hacer una poción mágica mezclando un malbec superior con un vino blanco barato”. “Poción mágica…”, repetí. “Jaja, soy una bruja del vino”, me respondió. “Está bien, quiero probar la poción mágica”. Me trajo la copa y me dijo: “Es una copa única, porque del malbec superior sólo quedaba para media copa”. Lo probé: era rarísimo en el mejor sentido. “Le quería dar una oportunidad a este blanco para que pudiera lucirse, porque a mí me encanta pero tiene como un fondo berreta, y ahora así me parece que da lo mejor que puede dar”. El vino blanco malo me estaba dando lo mejor que podía dar, y eso me hizo bien enseguida, porque lo mejor que puede dar cualquier cosa es lo mejor, y lo mejor hace bien, al menos en un primer momento. “¿Qué te parece?”, me preguntó Camila. “Me encanta… Te quiero hacer una pregunta”. Ella por reflejo se alejó unos centímetros, yo seguí: “Tengo que llamar a una bruja y…”. Me interrumpió: “¿Para qué querés llamar a una bruja?”. “Porque estoy embrujado”. “Ah… ¿Cómo sabés?”. “Me di cuenta”. “Claro… ¿Y?”. “Y pienso que una bruja podría deshacer el hechizo”. “Pero podría volver a hechizarte al mismo tiempo”. “¿Cómo?”. “Claro, sacarte el hechizo y en el lugar libre poner otro”. “Bueno, puede ser… Pero creo que prefiero un hechizo nuevo al que tengo”. “¿Qué hace el hechizo?”. “No me deja hacer cosas”. “¿Qué cosas?”. “No sé, depende, cosas que quiero hacer”. “Mmmm…”. “¿Qué?”. “Que quizá en lugar de sacarte el hechizo tenés que dejar de querer hacer cosas que querés hacer… ¿Cómo sabés que querés hacerlas?”. “¿Vos decís que quizá el hechizo no es no poder hacer cosas sino querer hacer cosas que no puedo hacer?”. “No decía eso, pero sí, podría ser”. “¿Qué decías?”. “Más o menos lo mismo, pero sin adjudicar el querer hacer cosas a un hechizo”. “Ah…”.

Alguien la llamó a Camila desde otra mesa y ella me hizo un gesto como diciendo “ahora seguimos”. Pero en lugar de volver conmigo se sentó a charlar con la pareja de la otra mesa, y yo había quedado más confundido que antes. No quería dejar de querer hacer las cosas que no podía hacer. Me daba cuenta de que existía la posibilidad de que sin el hechizo me sintiera… ¿Qué? Aburrido. No. Apagado. No del todo. Débil. Débil en relación con las cosas, como quien no desea que las cosas lo reclamen. Yo, me di cuenta de repente, sentía que las cosas me reclamaban, y eso me ponía en actividad. ¿Cómo sería vivir al revés, reclamando a las cosas para que dieran algo? Aunque en verdad no había oposición, porque… “Perdón, perdón”, me dijo Camila y se sentó conmigo, y agregó, en voz baja de confidencia, señalando hacia atrás con el pulgar: “Son re pesados”. “¿Por qué?”. “No sé, son pesados, como que esperan algo de mí que no sé qué es, y que no es nada, es su actitud general hacia todo… De la misma manera toman los vinos: los prueban, ponen caras, juzgan…”. “Ah”. “Vos… en cambio… nunca juzgás, ves qué te quieren dar: eso me gusta”. “Ah”. “Sí, me gusta y creo que por eso me gustás”. “¿Qué cosa?”. “Vos”, dijo y se paró y se fue atrás de la barra. Yo me quedé todavía más confundido que antes y me di cuenta de que Camila me gustaba.

Para evitar pensar en lo que había pasado recordé que tenía que llamar a una de las brujas. Descarté a la primera porque no me pareció bien que no atendiera. Abruptamente me decidí por la tercera y llamé. “¿Hola?”. Era una voz joven. “Hola”, respondí. “¿Sí?”. “Sí, hola, me pasaron este teléfono porque…”. “¿Quién sos?”. Inventé un nombre: “Me llamo Ram”. “¿Ram?”. “Sí, Ram”. “Ram, ¿quién te pasó mi teléfono?”. Le hablé de mi amiga Luz, le conté que estaba embrujado. Camila me miraba desde la barra con una mirada que no decía nada. “¿Querés venir ahora?”, me preguntó la bruja con métodos propios. “¿Ahora?”, respondí sorprendido, y enseguida me sorprendí por sorprenderme, ya que era lo que quería. “Sí, ahora”, dijo la bruja. Camila levantó las cejas, como diciendo “qué pasa”. “¿Cuál es tu nombre?”, le pregunté. “¿No te lo dijeron?”. “No, sólo me pasaron tu teléfono”. “Me llamo Sandra”. “¿Sandra?”. “Sí, y vos te llamás Ram”. “Sí, Ram”. “¿Venís o no? Mañana me voy de viaje un mes, así que es hoy o…”. “¡Voy!”.

Me pasó la dirección: era a diez cuadras de donde estaba, podía ir caminando. Camila se sentó conmigo. “¿Y?”, me dijo. “¿Qué?”. “Te dije algo… ¿Querés que vayamos a dar una vuelta?”. “Quedé en ir ahora a una bruja que está a diez cuadras”. “¡Te acompaño!”. “Ah, es que no sé si…”. “Claro que sí, le va a gustar que no seas un hombre solo”. “Pero…”. “¿Te asustó lo que te dije?”. “No, no”. Quise decir “al contrario” pero el embrujo me lo impidió, y entonces Camila me dijo: “Olvidalo, no pasa nada”. Me quedé callado. Camila anunció a sus compañeros que tenía que acompañarme a una cosa. “Andá, estamos bien”, dijo Rubén. “¿Puedo ir?”, preguntó Sonaida. “No”, dije yo con una firmeza fuera de lugar.

* * *

“¿Por qué no la dejaste venir a Sonaida?”, me preguntó Camila mientras caminábamos. “No sé, tampoco íbamos a ir en banda”. “Ella quería venir”. “Bueno, pero yo no quería”. “¿Te cae mal?”. “No, es que… Ya es bastante que vengas vos”. “¿Qué?”. “No lo digo mal, pero es que esto es algo íntimo para mí”. “Vos me hablaste de esto sin que yo te preguntara”. “Sí, es cierto”. “No podés ignorar que lo que hacés tiene efectos”. “Bueno, pero no lo ignoré: a vos te dejé venir. A Sonaida yo no le había dicho nada”. “¿Me dejaste venir sólo porque ya me habías contado?”. Estaba ofendida. “No, me gustó la idea de que vinieras, además”. “¿Qué te gustó de la idea?”. Era difícil la situación. No pude decir nada. Ella dijo: “Sos difícil”. “¿Qué? ¿Por qué?”. “No sé, es como que no podés decir nada”. “Bueno, eso es lo que quiero resolver con la bruja”. “¿O sea que después de la bruja quizá digas algo?”. No dije nada y empecé a caminar rápido mientras pensaba que a mí ella me gustaba más de lo que yo le gustaba a ella, y que era por eso que no podía decir nada, pero a la vez me daba cuenta de que el pensamiento no tenía sentido. No el pensamiento sino la comparación. El pensamiento debió haber sido “no entiendo qué pasa”. Ella también pensó algo mientras caminábamos, pero no sé qué fue. Sin hablar llegamos al lugar y toqué el timbre. Por la situación, estaba viviendo mi hechizo al máximo, y me pareció bien despedirme en un momento tan alto: me despediría y le daría un beso a Camila. La bruja Sandra abrió la puerta. Era una mujer de unos cuarenta años, agradable, incluso atractiva, pero parecía enojada. La miró a Camila y me dijo: “La idea es venir solo a este tipo de cosas”. Y yo estaba por responder cuando ella se me quedó mirando con horror, se tapó la boca y exclamó algo, una especie de “ay”. Camila me miró y la miró a Sandra y volvió a mirarme a mí. Yo miré detrás de mí, la miré a Camila. Sandra se destapó la boca, se recompuso y nos pidió que la siguiéramos.

Caminamos por un pasillo descascarado hasta una puerta y entramos. Era una casa perfectamente normal. Había, en un patio que se veía a través de una puerta vidriada, un triciclo. También había, en un sillón, un hombre tirado mirando un partido de fútbol. Lo saludamos pero no respondió. “Por acá”, dijo Sandra, y la seguimos: subimos por una escalera de metal desplegado, cruzamos una terraza y nos metimos en un cuarto que estaba detrás de un enorme árbol que salía de una maceta bastante chica. “Es un limonero”, dijo Camila, y tanto Sandra como yo la miramos como si hubiese dicho algo desubicado. “Perdón”, dijo Camila, y se rio. Yo me reí también y Sandra me miró mal; después dijo: “No es un limonero”. Entramos al cuarto. Las paredes estaban pintadas de negro con estrellas y planetas. Muchos saturnos, varios soles. Era ridículo. Había una mesita con una bola de cristal. Sandra apretó un botón y la bola de cristal se prendió, porque era una lámpara giratoria que proyectaba estrellas sobre las estrellas de las paredes.

“Bueno, Ram”, dijo Sandra, “te preguntarás por qué dije ‘ay’ cuando te vi”. No me lo estaba preguntando, pero sin duda era lo que debía preguntar, y de hecho quería preguntarlo, así que dije “sí” y también confesé que mi nombre no era Ram sino… “Bueno, no importa tu nombre. Dije ‘ay’”, dijo Sandra, “porque detrás tuyo hay un egregor enorme”. “Un egregor…”, repetí, y recordé que ya una vez, muchísimos años atrás, un brujo que había conocido de casualidad en un restaurante, o no de casualidad, porque era el dueño del restaurante y yo era el único que ocupaba una mesa, me había dicho lo mismo. Sandra siguió: “Es una especie de monstruo denso que te interrumpe y molesta”. “También es una especie de fantasma enorme que se forma cuando mucha gente piensa en lo mismo”, dije yo, recordando lo que había investigado esa vez al volver a casa. “Sí”, dijo Sandra, “pero esto es otra cosa”. “Nacieron del comercio de los hijos de Elohim con las hijas de los humanos”, insistí. “Sí”, dijo Sandra, “y Semiaras fue su príncipe: yo también leí eso. Pero este lo formaste vos solo”. Camila se rio. “No te rías”, dijo Sandra, “el egregor está furioso, podría destruir a tu novio”. “No es mi novio”, dijo Camila. “Lo va a ser”, dijo Sandra, “si el egregor lo deja”. Me asusté, pero no por el riesgo de destrucción anunciado ni tampoco porque Sandra hubiese visto lo mismo que el otro brujo –lo que podía significar tanto algo objetivo como un truco usual– sino por lo de Camila, porque, aunque también podía ser un truco usual, de repente era como si hubiese un compromiso antes de que hubiera un beso. “¿Tan grave es?”, preguntó Camila. “Sí, sí, gravísimo”, dijo Sandra mirándome a mí, “porque este egregor, que te acompañó mucho tiempo y, de alguna manera, te ayudó a lograr muchas cosas, ahora está harto de vos y quiere liquidarte”. “¿Cómo me liquidaría?”. “No te mataría, obviamente, sino que haría que tu vida se vaya volviendo algo rígido, que no fluye, hasta que te apagues completamente”. “¿Por qué querría hacer algo así?”. “¿Por qué? Lo haría sin siquiera saberlo, porque para el egregor vos no existís”. “¿Y qué se puede hacer?”. “Eso no lo sé, es lo que vamos a averiguar… Probablemente no le guste algo de lo que hacés, o el efecto de eso, más bien… Desnudate”. “¿Que me desnude?”. “Sí, por favor”. “¿Para qué?”. “No puedo explicarte todo, soy bruja y vos viniste a verme, así que confiá y hacé lo que te digo”. La miré a Camila, que, si bien estaba seria, parecía divertida con la situación: me guiñó el ojo como alentándome.

Me saqué los zapatos, después las medias, después el pantalón, después la remera y la miré a Sandra. “Todo”, me dijo. Me saqué los calzoncillos. Sandra agarró un frasco, lo abrió y lo vació sobre mi cabeza. Era un líquido que olía a café mezclado con algo amargo. Me ardió el cuero cabelludo y sentí que unas manos me lo frotaban. “¿Qué te pasa?”, dijo Sandra, pero mirando un poco hacia arriba de mi cabeza: le hablaba al egregor. Sandra cerró los ojos y empezó a temblar; cada tanto decía “sí”. Después abrió los ojos. A mí me empezó a bajar la presión. Dije, de repente: “No sé, no sé”. “¿Qué no sabés?”, me preguntó Sandra. “No sé nada”, dije, pero no era yo el que hablaba, en el sentido de que las palabras me sorprendían. Sandra volvió a cerrar los ojos. Después los abrió y me pegó una cachetada que me hizo sentir muy liviano; entonces me empezó a soplar la cara mientras, a la vez, repetía una palabra que no entendí. “Ya está”, dijo enseguida, “vestite”. Y se fue del cuarto. Mientras me vestía, Camila me preguntó si estaba bien. “Sí, sí”, dije, incómodo porque ella me lo había preguntado mirándome el cuerpo.