9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

Tempranamente él supo que su vida sería en pos de un objetivo. Para ello, transitó los más diversos caminos, plagados de anécdotas sobre aventuras, logros y fracasos. En este relato de su vida, y más allá de su diversificación, el autor se propone mostrar cómo, desde un principio, intenta arribar a la meta que se fijó. En el escrito, señala las penurias, fracasos, enfermedades y escollos que debió pasar. También, con la lectura de su relato, se puede apreciar que no escatimó esfuerzos para lograrlo. Se valió de sus armas insuperables, como la fuerza de voluntady la perseverancia. Al llegar a la ambicionada cumbre y lograr la tan ansiada felicidad familiar, se enfrentó con nuevos cuestionamientos. ¿Estaba allí lo que tan afanosamente buscaba? La dedicación permanente, el trabajo constante, sacrificado y desmedido, ¿se vieron compensados con lo que pensaba encontrar?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Pretel, Mario Antonio

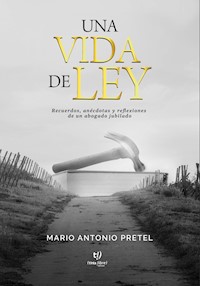

Una vida de ley : recuerdos, anécdotas y reflexiones de un abogado jubilado / Mario Antonio Pretel. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2021.

306 p. ; 21 x 14 cm.

ISBN 978-987-708-813-7

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas Biográficas. 3. Derecho. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2021. Pretel, Mario Antonio

© 2021. Tinta Libre Ediciones

Dedicado a la vida

ÍNDICE

ASCENDIENTES 11

MIS PADRES Y SU PRIMER TIEMPO 12

APARTADO 17

HISTORIA ARGENTINA DESDE FINES DEL SIGLO XIX HASTA 1963 19

ABANDONO DEL LITORAL Y RADICACIÓN EN UN PUEBLITO DE CÓRDOBA 21

DESCRIPCIÓN DE LA CASA, LA ESCUELA, UN DÍA MÍO Y ALGUNAS COSAS QUE HACÍA 23

AMIGOS DE NUESTRA EDAD 32

PUEBLO 34

LA VIDA EN EL PUEBLO 37

EL ESTUDIO EN ACHIRAS 43

FAMILIAS AMIGAS. EMPRENDIMIENTOS EXTRAS DE MI PADRE. AVENTURAS Y JUEGOS. 46

VACACIONES 59

HISTORIA ARGENTINA DESDE 1963 A 1983 67

CÓRDOBA CAPITAL 68

TENACIDAD Y EMPEÑO DE UNA MADRE 92

COMIENZOS DE MIS PROBLEMAS DE SALUD 95

BÚSQUEDA DE EMPLEO. NEUMOTÓRAX. INGRESO A TRIBUNALES 98

RECIBIDA DE MI HERMANO. CONSCRIPCIÓN 105

PRIMER DÍA DE TRABAJO EN TRIBUNALES. CASAMIENTO. TRASLADO AL FUERO PENAL. RECIBIDA 107

HISTORIA ARGENTINA DESDE 1983 A 2003 111

CARRERA EN EL FUERO PENAL. TRASLADO. MUERTE DE MI JUEZ 112

NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO. RENUNCIA. REGRESO AL CARGO ANTERIOR. DESIGNACIÓN COMO SECRETARIO DE FISCALÍA 133

RELATO DE ALGUNAS CAUSAS RELEVANTES 138

ALGUNAS DE LAS BROMAS QUE SE HACÍAN EN TRIBUNALES 160

ENFERMEDAD Y JUBILACIÓN 171

MI FAMILIA 183

MIS HERMANOS Y SUS DESCENDIENTES 193

VIAJES AL CARIBE 195

CABALLOS 199

ENDURANCE 217

PESCA 226

SACRIFICADO CAMINO EN POS DE UNA MEJORA. PRIMERA CASA: PASAJE SORIA 247

COSQUÍN 257

CONSTRUCCIÓN DE TRES DEPARTAMENTOS FRENTE A LA CASA DEL PASAJE SORIA 273

VENTA DE LOS DEPARTAMENTOS Y COMPRA SIMULTÁNEA DE UNA CASA MÁS GRANDE PARA VIVIR 279

CASA EN VILLA CARLOS PAZ 283

COMPRA DE UN LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA EN VILLA CARLOS PAZ 287

AUTOS 301

MÁS DE 130 AÑOS SIN APRENDER NADA 304

Lo que intentaré relatar (parte de ello, la gran mayoría) son momentos por mí vividos y recordados y algo más que me fue contado por mis padres o por personas que tuvieron que ver en mi vida, aunque sea circunstancialmente.

Se trata de un relato real, para mí objetivo y cronológico, sobre las circunstancias que atravesé junto a mi familia durante casi toda mi vida.

ASCENDIENTES

Tengo que remontarme un poco hasta los ascendientes inmediatos de mis padres. El origen primigenio del apellido Pretel, según averiguó mi hermano, es alemán y luego se radicó en Francia, para más tarde hacerlo en España.

Mi abuelo paterno vivió con mi abuela en una localidad española conocida como Goor, de donde emigraron hacia Argentina para establecerse en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Allí tuvieron cinco hijos.

Mi madre era descendiente suizo-alemana, de parte de su padre, de apellido Schweizer, y tuvo siete medios hermanos y cinco hermanos, estos últimos con mi abuela materna de apellido Irigoyen. Mis abuelos maternos se instalaron en la zona del litoral argentino, más precisamente en Vera, provincia de Santa Fe, una de las tantas colonias fundadas como pueblo en el año 1892, y luego lo hicieron en la ciudad correntina de Esquina. Esta ciudad se llamó originariamente Santa Rita de la Esquina del Río Corrientes. Fue fundada sobre una base de 15 familias: seis italianas y nueve criollas, por Benito Lamela, quien entronizó la imagen de Santa Rita, que le dio el nombre a esta ciudad.

MIS PADRES Y SU PRIMER TIEMPO

Mi papá con sus dos hijos

Mi papá, Miguel Ángel, conoció a mi mamá, Alba Rosa, en un viaje a vapor que hacía el recorrido desde el litoral hacia Buenos Aires y viceversa. Estas naves, similares a los cruceros actuales, eran de gran porte, de dos o tres pisos y con mucho confort, sobre todo para la época (estoy hablando del año 1948, aproximadamente).

En ese viaje, mi madre tocó en algunas oportunidades el piano, ya que estudiaba la interpretación de este instrumento en Buenos Aires, y mi padre viajaba en dicho transporte para trasladarse a Buenos Aires en donde, si bien era maestro recibido en la Escuela Normal de Esquina, provincia de Corrientes, de donde era oriundo, trabajaba en esa ciudad, en la Policía Federal Argentina, como escribiente, ya que no había conseguido aún trabajo como maestro. Allí, en ese vapor y en las circunstancias relatadas, quiso el destino que se conocieran y naciera un romance entre ambos, el que luego terminó en casamiento.

Mi papá nació en una zona rural de la provincia de Corrientes, conocida como Paso Telégrafo. Mi madre, que padecía asma severa desde los siete años, nació en Vera, provincia de Santa Fe, y se dedicó a la música, específicamente al piano. Estudió en Buenos Aires donde llegó a destacarse, y fue con el correr de los años una excelente profesora y una gran ejecutante. Pasado un corto tiempo, se casaron y se fueron a vivir a una escuelita construida, en parte, por mi padre en un pequeño paraje situado a unos cincuenta kilómetros de la población más cercana —Esquina—, lugar conocido como Malvinas.

Allí, a pesar de los fuertes ataques de asma que sufría mi madre, según sus relatos, fueron los años de pareja más felices y donde fuimos concebidos tres de los cuatro hermanos que componemos actualmente su descendencia. La cuarta, la más chica, llegó inesperadamente unos cuantos años después en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Ellos, en ese lugar, Malvinas, pasaron algunas penurias o carecimientos por ser un paraje muy distante de la civilización, y mi padre era el único personal del establecimiento, con todo lo que ello conlleva. Sin embargo, contó con la ayuda inefable de mi madre, que, según yo pienso, y teniendo en cuenta el rotundo cambio en todo aspecto, lo debe haber querido mucho como para aceptar los rigores del lugar, la soledad, la distancia, los escasos y rudimentarios medios de comunicación, dejar sus amigas y, en cierta forma, también las privaciones, su enfermedad. Por sobre todas las cosas, el gran cambio que significaba vivir en ese lugar, ya que en Buenos Aires estaba en la casa de un tío de ella —médico— muy rico, que poseía una gran vivienda, con numeroso personal de servicio que no le permitía hacer absolutamente nada de los quehaceres domésticos, por lo que se limitaba solamente al estudio del piano. Pero es evidente que todo se deja cuando existe amor y, las cosas más difíciles de tolerar o superar se transforman en simples momentos fáciles de pasar y, más aún, hasta con alegría, que en definitiva es el fin último del ser humano, el tratar por todos los medios de obtener felicidad el mayor tiempo posible del transcurrir de la vida.

En ese lugar, tuvo mi madre su primer embarazo y, cuando se aproximó la fecha del parto, se fueron con mi padre a Esquina, a la casa de la madre de mi mamá, y allí, en una habitación grande que tenía esa propiedad en el primer piso, nació, asistida por una matrona y el doctor Martínez, mi hermana mayor Albi (Alba Teresa). De igual manera ocurrió un año después, cuando nació mi hermano Miguel Ángel (Gordo), y un año y medio más tarde, lo hice yo, Mario Antonio. Los tres nacimientos se produjeron sin inconveniente alguno. Después de cada alumbramiento, mi madre con mi papá se quedaba un tiempo en Esquina, y luego regresaban a Malvinas.

En ese lugar, mi padre tenía un vehículo (creo que un Plymouth), en el cual una vez al mes —según nos contaron años después— íbamos hasta Esquina (ciudad por ese entonces de unos diez mil habitantes) a comprar provisiones y a ver a los parientes. El rodado iba cargado hasta el pescante (al ser un auto alto, posee en cada uno de sus laterales una especie de escalón, de unos 20 centímetros de ancho, conocido con el nombre de pescante —actualmente, estribo—) con diversas mercaderías necesarias para que una familia tipo pase aproximadamente un mes.

El trayecto eran nueve leguas (unos cuarenta y cinco a cincuenta kilómetros) y la mitad de este era un camino de tierra negra, que cuando llovía se hacía un fango, por el cual solo se podía transitar con una cuarta de caballos y cadenas en las ruedas. En Malvinas, no existía la luz eléctrica y menos aún agua corriente, por lo que se la extraía de un pozo con un balde. También carecíamos de heladera, ni siquiera a kerosene, así que la carne que se traía de Esquina se guardaba en una fiambrera y se hacía charque (carne salada reseca a la intemperie y que se usa por lo general en guisos).

Cuando se acababa la carne, mi padre, con una escopeta que tenía, salía hacia el fondo de la escuela, donde había una gran laguna, y allí cazaba patos silvestres que abundaban en la zona y nos hacía lo que para nosotros era algo muy rico: el guisito de pato, comida que, según comentaban, mi hermana mayor, Albi, frecuentemente le pedía a mi padre que hiciera. Este guiso, con los años, fue algo más por lo que se destacó mi padre, que si bien ya lo hacía con carne de vaca, le daba un sabor especial que no lograban otros. Muchas personas aún hoy, después de años, recuerdan el guisito de arroz de mi papá.

El pan que comprábamos en Esquina (galleta) era un producto que nunca se ponía duro del todo y estaba hecho con una masa especial.

Por ser muy enferma mi madre y por tener escasos conocimientos en criar chicos, solo el instinto materno, cada uno de nosotros, sus hijos, tenía un niñero. No recuerdo el nombre de la persona que atendía a mi hermana mayor, Albi; al Gordo lo cuidaba Andrés, y Kika a mí. Creo que Yolanda se llamaba la niñera de Albi. Aparte, existía un cocinero/a y una lavandera.

Mi madre fue aprendiendo poco a poco a cocinar, y llegó, con el empeño y la tenacidad que siempre la caracterizó, a ser, con los años, una gran cocinera. Además, lo ayudaba a mi padre con los alumnos de la escuela; muchas veces, según su relato, tuvo que vestir a estos chicos que prácticamente concurrían desnudos, solo cubiertos con un taparrabos de pluma de avestruz, a quienes les hacía, como podía, una ropita.

Esa zona de Malvinas era muy brava con respecto a las frecuentes contiendas entre los habitantes. Era un caserío de no más de cinco o seis viviendas y los cascos distantes de las estancias, en los cuales había muchos empleados rurales. Cuando se hacía la reunión de la cooperadora de la escuela, mi madre se quedaba en la casa armada con un revólver.

Nos contó mi padre que, con el fin de recaudar fondos para la institución, se realizaban bailes populares, que no eran otros que los que la cantante Teresa Parodi relata en uno de sus temas. Se hacían en un lugar al aire libre, en una superficie plana, ya que toda la provincia es topográficamente plana, la cual se rodeaba con bolsas de arpillera unidas para que no se viera desde afuera y de esa forma poder cobrar las entradas. En el ingreso al predio, estaba una persona, generalmente una mujer, que les hacía dejar a los hombres las armas antes de entrar —en esa época, en este lugar y en gran parte del litoral, todas las personas estaban armadas—. Generalmente, según nos dijo mi padre, ya avanzada la noche, se producía alguna discusión o reyerta, producto del alcohol o de una bronca anterior y, en forma inmediata, alguien de los concurrentes que participaba en la disputa rompía los faroles a kerosene que alumbraban el lugar, por lo que tenía que intervenir el policía que estaba de consigna para poner fin a esto, que generalmente terminaba con algún herido.

No recuerdo mucho más de lo que se contaba sobre esta etapa; en realidad, casi todo o todo lo que relaté, como ya dije, me lo trasmitieron mis padres.

APARTADO

En el año 2013 —ya muertos mis padres—, con mi hermano Miguel (Gordo, apodo que le quedó desde chico, porque era gordito, pero con el correr del tiempo tuvo una contextura absolutamente normal) nos dispusimos llegar hasta Malvinas, en donde entrevistamos a diferentes personas, tratando de ubicar la escuela de mi padre, que, según un cuaderno de él, en el que relata su trayectoria como maestro, era la Nacional número 65.

No pudimos dar con ella, encontramos una escuela de similares características, por lo que creímos que era esa, pero luego nos enteramos que Malvinas está dividida en zonas y la escuela de mi padre estaba en la zona sur y esta que vimos era en la zona centro, y también tenía otras diferencias que no se ajustaban a la descripción que teníamos y sobre todo la edificación que él nos contó.

Al frente de ese lugar, conversamos con una señora que hace muchos años vive allí, la que es encargada del Registro Civil (con sede en su propia casa): solo se trataba de un libro prolijamente manuscrito, en el que se anotaban los nacimientos, casamientos y defunciones. Nos lo mostró, y pudimos observar que quien llevaba el Registro, en los años que estuvieron mis padres allí, era mi tío Alberto, hermano de mi padre, que falleció en el año 2018 a los 97 años. La firma de él está inserta al pie de las anotaciones de nacimientos, defunciones, etcétera.

Al año siguiente, en el 2014, con mi hermano, nuevamente regresamos a Malvinas, en busca de la escuela en la que se desempeñaron y vivieron mis padres, ya con más precisiones. Llegamos a la zona y en compañía del único hermano de mi padre que aún vivía (Alberto) encontramos el lugar y los restos de lo que fue la escuela y vivienda. Solo quedaba el pilar en donde iba el mástil de la bandera, algunos pedazos de cemento de lo que fue el piso y unas araucarias añosas que habría plantado mi padre. Hacia uno de los costados y atravesando un alambre de varios hilos, que posiblemente cuando estaban mis padres allí no existía, había una laguna de grandes dimensiones, que era el lugar en el cual mi padre cazaba patos cuando se terminaba la carne.

Nos invadió una mezcla de sentimientos: por un lado, la alegría de haber ubicado el lugar en que estuvieron nuestros padres recién casados y en el que fuimos concebidos los tres hijos más grandes; por el otro, la tristeza de encontrar solo restos que se negaban a desaparecer con el paso del tiempo, tal vez solamente para servir como mudos testigos del asentamiento escolar y de una pareja que hizo patria con este. Lo relato en plural, porque sé que mi hermano sintió lo mismo.

HISTORIA ARGENTINA DESDE FINES DEL SIGLO XIX HASTA 1963

A fines del siglo XIX y comienzos de XX, Argentina era un país con una economía fuerte y muy sólida que la ubicaba entre las primeras potencias a nivel mundial. Tenía un PBI muy alto por persona. Esto ocurrió fundamentalmente por el modelo agroexportador que instaló y el desarrollo de la industria debido a una política proteccionista. También influyó la inversión de capitales extranjeros, que, viendo la bonanza del país, trajeron grandes sumas de dinero que aumentaron notoriamente la mano de obra.

Con una política liberal, se insertó en el comercio internacional, como un país productor de alimentos. Especialmente comercializó con Inglaterra, vendiendo cueros, lana, ganado vacuno y luego ovejas. Se logró el abastecimiento interno. También influyó en el crecimiento del país la inmigración de miles y miles de extranjeros que se asentaron en diferentes lugares, sobre todo para el laboreo de la tierra.

Lamentablemente, la Primera Guerra Mundial en 1914 tuvo un efecto ruinoso en la economía argentina. Se sumó a ello el derrocamiento de Irigoyen en 1930 por un golpe de Estado que dio comienzo a lo que se conoce como la década infame. Con la crisis de estos años, se sustituye el modelo agroexportador y se pasa a la industrialización, con lo que se limitó en forma notoria las importaciones.

Resulta increíble que, partiendo de una base tan solida a comienzos del siglo XX, no se haya logrado el despegue económico del país. Se contaba con todo lo necesario para ello, teniendo grandes extensiones de suelo fértil, con buen clima, una infraestructura industrial muy buena, una cultura sólida y un gran nivel de alfabetismo.

ABANDONO DEL LITORAL Y RADICACIÓN EN UN PUEBLITO DE CÓRDOBA

Volviendo a la cronología del relato, mis padres vivieron en Malvinas, con nosotros, por un tiempo estimado en unos cuatro años, en que, por razones de salud de mi madre y por prescripción médica, se vieron en la necesidad de buscar nuevos horizontes donde el clima fuera más benigno, sobre todo menos húmedo (lo relatado anteriormente ocurrió estimativamente en 1957). Así es que mi papá, luego de deambular por diferentes establecimientos escolares que le proponían en distintos lugares de la provincia de Córdoba, en busca de una escuela que se adaptara a sus pretensiones y posibilidades, y sobre todo a las necesidades climáticas de mi mamá, aceptó la conducción de una en la localidad de Achiras, provincia de Córdoba, unos 70 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto.

A ese pueblo fuimos a parar todos y, sin temor a equivocarme, fue (sobre todo para los tres hermanos que en ese momento existíamos) el lugar donde pasamos los momentos más felices de nuestra existencia. No ocurrió de igual forma con mi madre, quien en el fondo no aceptó del todo nunca ese poblado. Comenzaron ya tempranamente las desavenencias con mi padre, que si bien no tuvieron mayor trascendencia por cuanto carecían de una gran motivación, sí se prolongaron hasta el final de sus días.

Cuando llegamos a ese pueblito, lo hicimos en el Plymouth de mi papá, el que andaba muy bien. A ese auto, mi padre, al asociarse con otra persona que hacía de chofer, lo puso a trabajar como taxi, pero no le reportó gran cosa y al poco tiempo se disolvió la sociedad.

DESCRIPCIÓN DE LA CASA, LA ESCUELA, UN DÍA MÍO Y ALGUNAS COSAS QUE HACÍA

El terreno en el que está enclavada la escuela tiene una hectárea entera. Se trata de un edificio de dos aguas con tejas coloniales rojas, de estimativamente 70 metros cada alero, uno de ellos ocupado por aulas dispuestas una al lado de otra y el otro por una galería con piso granítico, la que está cerrada y posee amplios ventanales.

En uno de los extremos de esta construcción, mirando hacia el este, está la casa del director, que se compone de dos dormitorios medianos y, entre ambos, un baño. Pegado a este, hay un amplio living y una piecita cerrada de dos por dos, con una puerta y sin ventanas. Colindante con el living, está la cocina, que es muy amplia y forma una “L”, y en el medio de esta, se encuentra una mesada de un metro y medio por dos estimativamente y en su parte superior un mármol blanco. Debajo de este, se encuentra un mueble para guardar de todo. Es lo que actualmente se conoce como isla.

El contorno de la “L”, tiene muebles de madera (alacena y bajo mesada). En uno de los sectores de la cocina, hay unas cuantas piletas de lavar, amplias, y en el extremo de esta zona, una cocina de las que se conocen como económicas.

La cocina tiene una puerta que da directamente con la galería de la escuela. Entrando por esta, se ingresa a la escuela y hacia uno de sus costados se halla una pieza amplia que se usa como la Dirección.

Nosotros, los hijos, disfrutamos a pleno todos los lugares que tiene la casa y la escuela y, sobre todo, de su amplio terreno.

A poco de llegar a ese pueblo, nos hicimos de amigos con los que compartimos las más diversas aventuras y juegos, pasatiempos muy inocentes pero hermosos. Nos prestaban a mi hermano y a mí dos caballos, que eran nuestra pasión y en los que andábamos todo el día “en pelo” o, cuanto mucho, con un cojinillo. También jugábamos a los cowboys (y nuestras armas eran un palito o una maderita a la que le dábamos la forma de revólver), a la guerra entre un grupo de chicos del norte del pueblo y otros del sur (jefe del sur, Juan Emilio Bucciarelli, y del norte, mi hermano Miguel), en las hamacas, a las bolitas, las cartas, el fútbol y otros juegos más que no recuerdo.

Al final de la tarde, al anochecer, terminábamos rendidos y, como consecuencia de ello, al sentarnos a la mesa para comer, apoyábamos los dos brazos en esta y, sobre ellos, la cabeza.

La mayoría de las veces nos dormíamos antes o durante la cena, por lo que éramos reprendidos por mi madre que de manera alguna nos permitía tal hecho. Pasado un tiempo —yo tendría por entonces unos seis años y mi hermano, uno y medio más—, a mí me regalaron una bicicletita marca Etruria y a mi hermano otra, marca Halcón, en las que andábamos gran parte del día, lo que contribuía aún más a nuestro cansancio en la noche.

Un día normal mío, a esa edad, cinco o seis años, consistía en levantarme a las seis de la mañana aproximadamente —me acostaba muy temprano 8 o 9 de la noche—, me higienizaba, les llevaba mate a la cama a mis padres —en algunas oportunidades—, luego les daba de comer a dos chanchos que todos los años criábamos —estos animales, chiquitos, se los regalaban a mi padre—, tras lo cual ponía la trampera para cazar pajaritos, con un llamador que generalmente era un jilguero o un mixto amarillo. Al rato, tocaba la campana de llamada a la escuela, que se hacía en dos ocasiones con diferencia de unos diez minutos, luego me ponía el guardapolvo y, abriendo la puerta que conectaba la cocina de la casa con la escuela, ingresaba a esta última.

Pasada la primera hora de clase, en el recreo, tomaba el desayuno en mi casa y, en el segundo recreo, en la bicicleta, me iba hasta la carnicería del pueblo —a veces lo hacía mi hermano— que quedaba a dos cuadras de la escuela, donde pedía “lo de siempre”, que era un kilogramo de puchero y le daba la libreta en la que anotaban lo que llevaba. Es evidente que muchas cosas que parecen nuevas no lo son; sin lugar a dudas, estas libretas eran lo que hoy son las famosas tarjetas de crédito, pero se diferencian en que, para acreditar lo comprado y lo debido por el comprador, bastaba solamente con la inscripción que en ella hacía el comerciante de lo adquirido y su precio. Esa anotación tenía más valor que un documento actual.

En los otros recreos, cuando tocaba la campana que anunciaba su comienzo, yo, que era muy rápido para correr, salía disparando hacia donde estaban las hamacas, a unos setenta metros de las aulas, y tomaba las cadenas de tres de ellas —de las que pendían los asientos— y cuando llegaban los otros chicos que querían usarlas les cobraba una moneda por dárselas. Eso lo hacía sin que se enterara mi padre, que era el director; de lo contrario, seguramente me hubiera reprendido seriamente. Luego, armábamos dos equipos de fútbol y jugábamos a la pelota durante el resto del recreo, que creo era de unos veinte minutos cada uno. Es de imaginar el estado en que regresábamos a las aulas, pobres maestros.

Terminada la escuela, almorzábamos en casa, junto a un amigo de mi edad de apellido Mentucci y la hermana de este, Alicia, compañera de Albi, mi hermana mayor —que eran del campo y de lunes a viernes paraban en casa, ya que los padres no los podían traer todos los días—. Estos amigos tenían una familia muy buena y al campo de ellos solíamos ir los varones —mi hermano y yo—, y también a veces mi hermana Albi, los fines de semana, dos días que la pasábamos muy bien.

Volviendo al relato de mi día, luego de comer algo, nuevamente comenzábamos a jugar a la pelota o bien salíamos al campo con las gomeras a cazar pajaritos. Es notable cómo han cambiado los tiempos, en algunas cosas, para bien y en otras, para mal. Una de las cosas feas que hacíamos era la de cazar pájaros, ya que lamentablemente no teníamos ni la más mínima enseñanza ecológica o proteccionista y disfrutábamos plenamente cuando le pegábamos a uno de ellos con una piedra, arrojada con una honda (gomera). No encontrábamos reprimenda por parte de nuestros padres ni enseñanza alguna de ellos, simplemente aceptaban este hecho como algo normal, natural, que ocurría y nada más.

En otro aspecto, nuestro padre nos vivía enseñando distintos oficios, como carpir, hacer una huerta, trabajar la madera. Todo cuanto conocía sobre estas cosas nos lo trasmitía con mucha paciencia. Yo aprovechaba todo lo que me enseñaba y que me podía servir para juntar alguna moneda o sacar algún provecho.

Por la calle de tierra del frente de mi casa, pasaban todos los días (o casi todos) dos o tres camiones de la época de la guerra, solo con la parte de la chata de atrás, donde traían unos inmensos bloques de mármol blanco y excepcionalmente rosa, que sacaban de una cantera bastante distante del pueblo. Dichas piedras tenían como destino final Buenos Aires. Al pasar frente a la casa y por el camino de tierra, generalmente, con el movimiento, se le caían algunos pedacitos de mármol, los que yo recogía y con un martillo chico, los golpeaba contra otra piedra o algo sólido hasta darle una forma más o menos redonda de un centímetro y medio de diámetro aproximadamente. Concluida esta tarea, comenzaba a limar esta piedrita raspándola contra el cordón de la verada, lo que me demandaba horas y también días, hasta que tomara la forma totalmente redonda, de un tamaño un poquito más grande que una bolita común.

Esta piedra terminada era una bolita perfectamente redonda y se la llamaba “chantona”, muy codiciada por su dureza, ya que con ella se les pegaba a las otras. Dado el valor que tenía, se la cambiaba a los otros chicos por unas treinta o cuarenta bolitas de las comunes, que luego vendía para hacerme de unas moneditas.

Estas bolitas a las que me refiero eran de cerámica, pero existían también las llamadas “ojitos”, que eran de vidrio transparente y generalmente en su interior tenían como una flor o pétalos de diferentes colores (la fábrica de estas bolitas se encuentra en San Jorge, provincia de Santa Fe, actualmente con 80 operarios).

Creo que siempre tuve una inclinación hacia el comercio o imaginación para ganarme algunos pesos. Con el Gordo, muchas veces nos íbamos a las sierras pegadas a la escuela, donde juntábamos distintos tipos de yuyos. Uno se llamaba aro de oro, que se presentaba en matitas de aproximadamente dos o tres centímetros de ancho por una altura no mayor a tres. Generalmente, aparecían en terrenos pedregosos, con una hoja color plateado. Este yuyo lo teníamos que dejar secar, por lo que disminuía su peso en forma considerable, pero esta era la forma en que lo compraban en la yuyería. No obstante, tenía un importante valor, por lo que, entre los diferentes yuyos que había y que compraban, preferíamos juntar este. Además, también recogíamos otros conocidos con el nombre de carqueja, matapulgas, etcétera. Con el producido de estos, nos alcanzaba para ir al cine el fin de semana.

Otra de las cosas que hacía durante mi día era cazar pájaros con una trampera que tenía de dos pisos. En la parte de abajo, colocaba un pajarito, generalmente un mixto o jilguero amarillo, que es el macho y canta mucho. La hembra, que es de color gris claro solo, excepcionalmente canta. Este pajarito, que se seleccionaba entre todos los otros por ser un buen cantor, con su gorjeo atraía a otros —por ese motivo, se lo conocía como llamador— que se arrimaban a la jaula. Esta, en su parte superior, tenía un palito que mantenía abierta una puerta y debajo del palito, se ponía una latita de comida —mijo—. Al ver esto, el pajarito que había acudido al llamado del que estaba en la jaula se tiraba y pisaba el palito que sostenía la puerta, atraído por la comida que se había puesto debajo, y al hacerlo se cerraba la puerta superior, por lo que quedaba atrapado en la jaula.

Es así como llegué a tener, casi en forma permanente, veinte o treinta pájaros que vendía en el pueblo. Lo de cazar pajaritos, que actualmente me parece algo muy triste, me proporcionaba gran alegría al saber que había atrapado, mediante engaño, un ave que, a partir de ese momento y sin haber hecho nada, quedaba condenado a una prisión de la que solo saldría si así lo decidía su carcelero.

Fueron muchos los pájaros que tuve en cautiverio, pero principalmente eran los conocidos como jilgueros o mixtos, de los que llegué a tener más de sesenta juntos.

Con maderitas de cajón y otras de bancos de la escuela que ya no servían más, hice una hermosa pajarera, de un metro de largo por unos sesenta centímetros de ancho y un techo a dos aguas, en la que estaban estas aves.

Cierto día en que me encontraba fascinado contemplando a esta y sus prisioneros, vino mi padre y comenzó a hablarme de la libertad, sobre la tristeza que tendrían estos animalitos por estar encerrados, que aunque fuera una jaula de oro, era una jaula, que aunque tuvieran comida y agua, habían perdido el don que les dio la naturaleza de volar, de trasladarse por el aire de rama en rama, de elegir libremente el lugar en donde vivir y con quién. Fueron tan profundas sus palabras, tan conmovedoras y convincentes, que abrí la puerta de la jaula y los dejé volar a todos. Nunca nadie me había mostrado la realidad, el valor tremendo de la libertad y todo lo que encerraba esta palabra, lo que nunca olvidé ni olvidaré. No volví a tener más pajaritos encerrados. No sé a quién del pueblo le cambié la jaula por dos gallinitas pininas y un gallito.

La familia Mentucci, como ya dije, nos prestaba dos caballos, un moro blanco y un petizo colorado —que los teníamos en el terreno de la escuela—. Como ese pueblito se caracterizaba por ser de turismo, ya que cercano a este, a unos cinco kilómetros, tiene un río muy lindo de aguas cristalinas, con una hermosa pileta. Al llegar los veraneantes, casi todos de Buenos Aires, se daban el lujo —ya que era gente muy adinerada— de pasearse por el pueblo montados en caballos muy lindos con bonitas monturas. Sin embargo, en el fondo no sabían cabalgar, andaban porque el caballo se movía y nada más.

Nosotros éramos del campo y la gente de ciudad, por lo general, tiene un concepto de que los que viven en el campo son medios sonsos y tratan de valerse de esta circunstancia, que en realidad es al revés. Mi hermano y yo, que ni siquiera teníamos montura o apero, nos hacíamos los que no sabíamos andar a caballo y luego de mostrarnos de esa forma delante de esta gente, concertábamos una carrerita de unos doscientos o trescientos metros y lo hacíamos por unas moneditas. Al finalizar la competencia, ganábamos por unos cuantos metros.

La verdad es que, de tanto andar a caballo, éramos verdaderos jinetes. Las cosas que hacíamos eran increíbles. Creo que esto se debía a la experiencia que teníamos en montar en pelo y a que a esa edad —siete u ocho años— carecíamos totalmente de miedos. Cabalgábamos hasta que los caballos, que estaban bien alimentados, no daban más, bajábamos a todo galope por pendientes o barrancas sumamente pronunciadas. Algunas veces nos debemos haber pegado algún porrazo, pero no lo suficientemente grande o fuerte como para que quede en mi cabeza.

Mi padre, además de serlo, era un gran amigo y con él, salíamos hacia un campo cercano —que todavía tenía árboles autóctonos— que estaba lleno de palomas medianas (plaga nacional) y llevábamos un rifle calibre 22, un poco de sal, un papel de diario, algo de pan, fósforos y un cuchillo. Bajo sus directivas y enseñanzas, que consistían en cómo se lleva un arma cargada, quién la porta del grupo, hacia dónde debe apuntar el caño, cómo se debe cruzar un alambrado, etcétera, y también lógicamente la forma de disparar. Cazábamos unas cuantas palomas, luego las pelábamos, las ensartábamos en un palito, prendíamos un fuego y, haciéndolas girar sobre este, las cocinábamos y comíamos. Una gran aventura, aparte de ser una enseñanza que nos sirvió toda la vida.

En la escuela, en una de sus galerías, existía un banco de carpintero, por lo que, aprovechando esta circunstancia, papá nos enseñó a trabajar la madera y a hacer diferentes objetos con ellas. Es así que hice, con las maderas que ya nombré, numerosas cosas, de las que recuerdo la pajarera, que ya mencioné, y un gran camión al que llamé Buldoc, por su frente chato. Ese camión era fuerte, por lo que, en la galería de la escuela, cuyo piso era de granito, uno de nosotros —mi hermano o yo— iba en la bicicleta y el otro lo hacía en la parte trasera del camión, que era tirado de la bici con una piola. De esta manera, nos divertíamos yendo de un extremo al otro en esta ala de la escuela.

En el terreno que tenía en el fondo, hice una quinta, bajo las directivas de mi padre, que me enseñó cómo se daba vuelta la tierra, cómo se hacían los almácigos, cómo se preparaban los surcos y cómo se sembraba. Los almácigos eran muy prolijos. Planté lechuga y otras verduras, sobre todo ajos, que luego cosechaba, hacía las ristras y se las vendía al almacenero de ramos generales, el señor Rodríguez.

Entre las cosas que sembraba, estaban también los rabanitos, que si bien a mí no me gustaban, había un señor que era originariamente de Buenos Aires (el señor Díaz) que se había radicado en el pueblo al que le encantaban los rabanitos. Este hombre tenía una vaca lechera que ordeñaba todos los días. Llegamos a un acuerdo con don Díaz: él me daba un tarrito de los de dulce de durazno con la leche recién ordeñada y yo, a cambio, le entregaba unos cuantos rabanitos. Esta leche, que a lo mejor está demás que lo diga por cuanto muchos lo saben, es calentita y naturalmente dulce y sale directamente de la ubre de la vaca.

AMIGOS DE NUESTRA EDAD

Entre los numerosos amigos que teníamos en el pueblo, puedo citar los que me acuerdo: Jorgito Darsie, el “Lechuza” Filpoo, los Canale, Alberto Mentucci, los hijos de Vanella (Miguel y Juan), Juan Magallanes, Juan Emilio Bucciarelli, o el Pato Loco (le decían así por las ocurrencias que tenía), Hugo Estigarribia, Hugo Genero (alguien que más que un amigo fue un hermano mayor), su hermano René y otros muchos que no recuerdo.

Hay dos hechos que lo pintan a uno de ellos, Juan Emilio Bucciarelli. En la casa de sus padres, que era donde él vivía, trabajaba una empleada doméstica bastante morochita y con un gran físico. Un día nos invitó a todos los chicos del pueblo para ver bailar a esta señorita. Concurrimos a la hora que nos señaló. Se había ingeniado para hacer un cartón redondo, con orificios también redondos, de unos cinco centímetros de diámetro, a los que tapó con papel celofán de diferentes colores. A este círculo grande, al que le había puesto un eje en el medio, lo ubicó delante de los faros del auto de su padre —que, por supuesto, no estaba—, y encendió las luces del vehículo, a la vez que hizo girar el círculo. Este, al dar vueltas y tener papel de distintos colores, producía luces de igual color que los papeles que pasaban, los que iluminaban a la empleada doméstica, a la que hizo bailar, con algunos movimientos sensuales, por lo que todos los chicos —siete a diez años— estábamos enloquecidos. A esta chica, a partir de esto, se la llamó la Cumbiamba, ya que lo que bailaba eran cumbias, que en ese momento era la música que más se escuchaba. Por esta exhibición, nos cobraba para verla algunas monedas. Era ocurrente pero no tonto.

Otra de sus aventuras fue hacer correr la voz por el pueblo de que había visto un plato volador al que había fotografiado. Toda la gente se convulsionó por esta circunstancia y concurría a su domicilio a ver las fotos. Hasta vinieron periodistas de otros lugares, entre ellos, de la ciudad de Rio Cuarto, que publicaron notas sobre esta aparición.

Pasado un tiempo, se descubrió la verdad. Juan Emilio pintaba muy bien y de igual forma sacaba fotos. Lo que hizo fue pegar dos platos hondos a los que pintó posiblemente con una pintura fuerte o fluorescente y a la noche arrojó el plato o los platos al aire y les tomó fotografías, las que luego, al ser reveladas, parecían efectivamente platos voladores, ya que propagaban su luminosidad y de fondo se veían las estrellas. Verdaderamente todo un personaje, sumamente ocurrente y una gran persona.

Alberto Mentucci y uno de los muchachos Canale, de quien no recuerdo su nombre, pero le decíamos Canalito, fueron mis mejores amigos o con los que compartí mayores momentos y aventuras.

PUEBLO

El pueblo de Achiras, donde vivimos unos siete años, está enclavado en las últimas estribaciones de las Sierras de Comechingones. Es muy pintoresco, con una iglesia de más de doscientos años, reconstruida en la década de los setenta, con la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Fue fundado el 9 de mayo de 1574 a 850 m s. n. m. San Martín pasó por allí, por la posta Los Nogales, que desde hace siete generaciones está a cargo de la familia de don Tomás Gigena, y se cree que por allí pasaron más de 700 granaderos para participar de la gesta emancipadora. Esta posta es una de las pocas que aún conservan las paredes gruesas de adobe.

En ese lugar, una de las veces que pasó el Padre de la Patria, compró 12 caballos. Cuando esto ocurrió, el pueblo no existía como tal, sino tan solo un caserío desparramado, con un juez de paz y milicias.

Cuando nosotros llegamos, tenía unos cuatrocientos habitantes. Achiras es conocida como “la linda del sur cordobés”. A ese apodo contribuye la naturaleza con sus cerros, ríos y cañadas, el clima seco y fresco, lo que hace agradable su estadía. Posee un vecindario laborioso y cordial, que lo ama. También se caracteriza, además de lo ya dicho, por la paz serrana, que permite disfrutar de un verdadero descanso. Tiene actualmente tres hoteles, aparte de cabañas que se han erigido en lugares cercanos a su hermoso balneario, de aguas cristalinas, distante a unos cinco kilómetros del pueblo, surcado por el río Achiras. El balneario posee una gran pileta y, luego del murallón de esta, se encuentran cascadas naturales y cajones de piedra que hacen imponente el paisaje.

Tuvo en sus inicios un fuerte, cuya estructura presentaba una serie de elementos aptos para la defensa, en los terrenos en los que hoy se asienta la plaza Roca. En esa época, estaba rodeada por edificios militares, civiles y religiosos, que conformaban un espacio cerrado que brindaba amparo al vecindario. El cerro Intihuasi, cercano a la población, fue uno de los lugares elegidos por los indios comechingones para establecerse, y dejaron en el sitio innumerables muestras de arte rupestre, que aún hoy se conservan. Antes de los comechingones, estuvieron en un paso efímero, los indios ranqueles.

Durante el tiempo que vivimos allí, fuimos testigos de grandes nevadas, casi todos los años, dos o tres, que eran verdaderamente intensas. Este lugar era agrícola-ganadero, con fuerte poderío económico, no el de ahora, ya que no existía prácticamente la soja ni tampoco la siembra directa, por lo que el laboreo de la tierra para prepararla con el fin de la siembra era mucho más complejo. Se debía arar, con lo que se cometía el error, por desconocimiento, de dar vuelta la tierra, dejando la fertilidad enterrada; luego sembrar, pasar la rastra para desmalezar y rogar que lloviese, que no cayera piedra o que no viniera una manga de langosta —muy común en esa época— que arrasara con todo. De estos factores, dependía tener una buena cosecha y si se lograba, de manera alguna significaba económicamente lo que es por estos días. No obstante, si la cosecha fracasaba, ese año el pueblo en general se resentía muchísimo, porque todo decaía en gran forma, pero mejoraba notoriamente si el campo lograba un buen resultado.

Es necesario destacar que el producto de la siembra, tanto de maíz como de girasol, sorgo, cafir y, en incipiente crecimiento, la soja, era absolutamente sano, sin agroquímicos ni ningún otro fertilizante o mata yuyo que lo convirtiera en algo transgénico, como lo es ahora y que resulta malo para la salud con su consumo y malo también como contaminante de la zona en que se lo siembra (incluso —comprobado científicamente— favorece el aumento de ciertos cánceres).

Al balneario concurríamos frecuentemente toda la familia, muchas veces sin mi madre, que no le atraía mucho. Lo hacíamos a pie la mayoría de las veces y excepcionalmente en un mateo (es una especie de diligencia de los norteamericanos) que tenía un muchacho del pueblo de apellido Poffo. Este vehículo, tirado por uno o dos caballos, contaba en su interior con dos asientos enfrentados y podía cargar aproximadamente seis pasajeros por viaje, a los que se les cobraba una módica suma. De esa forma, nos ahorrábamos la caminata. Esto lo hacíamos solamente cuando estaba muy fuerte el sol.

El río, como ya dije, es hermoso, con dos piletas, una para chicos y otra más grande. Al costado de este, existe una gran arboleda compuesta por sauces llorones muy lindos, con gran fronda y, por consiguiente, mucha sombra. A ese río, en la época en que nosotros vivimos en Achiras (1957-1966), concurría todo el pueblo y también lo hacían los pueblos cercanos.

Ford “A” de mi papá y unos primos míos cerca del coche

LA VIDA EN EL PUEBLO

El día comenzaba y terminaba temprano, ya que la cooperativa de luz solo prestaba este servicio, en un principio, hasta aproximadamente las 20 horas, momento a partir del cual había que alumbrarse con lámparas de kerosene o con sol de noche en el mejor de los casos y cuando se tenía. Tampoco existía el televisor ni el teléfono fijo y ni en pañales el celular.

En nuestra casa hasta se carecía, en un principio, de heladera, por lo que los días de alta temperatura en verano íbamos mi hermano o yo hasta la casa del jefe del correo, Estigarribia, cuyo hijo era nuestro amigo, que tenía heladera, quien nos proveía de algunos cubitos. De todas maneras, estos carecimientos en forma alguna nos afectaban, ya que cuando uno nunca ha tenido, no siente la necesidad del faltante.

Cuando se puso el primer cine del pueblo, en el club Los Incas, las películas que exhibieron en su inauguración fueron Álamos talados, Hermanos enemigos y Taxi, acoplado y toro. Fue un sábado, todo un acontecimiento. Se exhibió una a continuación de otra, y el domingo se repitieron en igual forma. Se pasaban películas solo los fines de semana.

El cine era un galpón con techo de chapa de zinc y, por consiguiente, como el pueblo está ubicado en una zona muy fría y ventosa, en el invierno era helado, con nevadas profusas, motivo por el cual los dueños ponían en el centro del espacio un turbo calefactor de kerosene de enorme tamaño que irradiaba mucho calor hacia todos sus lados, ya que era redondo. Alrededor de él, la gente se colocaba en círculos, en las sillas de madera de palo blanco con respaldo curvo que eran las “butacas”, para de esa forma recibir algo de calor.

Nos encantaba ir al cine cuando llovía, ya que se sentía el repiqueteo de las gotas en el techo de zinc y si se largaba una manga de piedras, resultaba gracioso, dado que no se sentía absolutamente nada de la película. El sonido de la lluvia en el techo lo hacía mucho más lindo e incluso especial para dormir, por lo que otros chicos y yo y a veces también mi hermano, cansados de juguetear todo el día, poníamos tres o cuatro sillas, una al lado de la otra, y dormíamos en ellas de lo lindo; la película pasaba a un segundo plano.

De vez en cuando, venían las compañías teatrales, cuyas obras seguíamos todos los días por radio. Es así que ver a los personajes en vivo resultaba muy atractivo, aunque a veces uno se llevaba una gran desilusión, por cuanto la radio tiene esa magia que permite al oyente imaginarse a gusto, sobre todo físicamente, al o la protagonista y verlos en forma personal, la mayoría de las veces, no coincidía o no se ajustaba a lo que uno con su imaginación creaba. Generalmente era una desilusión. En otras ocasiones, el villano no era ni tan feo ni tan malo como lo que se trasmitía por medio de la radio. Una de las compañías de teatro que más asiduamente se presentaba era encabezada por la actriz Ana María Alfaro y Jaime Cloner.

En el galpón que tenía el club y que terminaba en un gran escenario, generalmente se hacían todas las reuniones del pueblo, fiestas, eventos, reuniones sociales, bailes, etcétera. En un salón grande pegado al cine estaba la cantina, con mesas y sillas y tenía un gran mostrador. A la tardecita, casi noche, generalmente se reunía mi papá con algunos maestros y otros amigos del pueblo a jugar a las cartas, comer una picada, hacer los comentarios, generalmente sobre los habitantes del pueblo o de alguna circunstancia ocurrida en él. Los pueblos, a falta de celular, televisor, tableta y demás, vivían de los chismes y cuentos y ese era el lugar y la hora señalada para verterlos. De esa forma, se pasaba ese horario medio tristón en los pueblos (la tardecita) y se lo convertía en momentos gratos, algunas veces graciosos y otros también en los que surgían ideas para proponer, tendientes a la mejora de alguna institución o algo que beneficiara a los habitantes o bien al pueblo en sí.

Pero más que nada, era el momento justo para chismorrear y disfrutar de las diferentes anécdotas y de las cosas graciosas del pueblo o bien que a alguno se le ocurría sobre sus personajes, lo que hacía que lo pasaran muy bien.

Poco tiempo después, se inauguró otro cine en el pueblo, que estaba en pleno centro, manejado por una familia de apellido Giacardi, que tenía, creo, la concesión del cine y, con seguridad, eran propietarios de un bar que estaba en el mismo edificio. Se trataba de una construcción de ladrillos sin revocar, comidos por el transcurrir del tiempo y, al igual que el otro, su techo era de chapas de zinc. Pegado al salón en el que se encontraba el cine, con un espacio de por medio, estaba este bar de los Giacardi. Cuando ya había pasado parte de la película, la cortaban, se prendían las luces y se anunciaba un receso de unos veinte minutos más o menos, para que los asistentes tomaran un refrigerio y comieran algo. Era el momento de unos vinos o algunas bebidas blancas para los mayores y, para los chicos, alguna gaseosa o caramelos.

Luego de transcurrido el tiempo señalado, regresábamos a la sala para continuar con la película. Generalmente la cinta se cortaba, por lo que los asistentes aprovechaban para silbar fuertemente y en forma prolongada, hasta que quien la proyectaba, después de unirla, proseguía pasándola.

A mi padre le regalaban dos lechones chicos todos los años, como ya comenté, que criábamos en un chiquero en el fondo de la escuela con restos de comida, zapallos que teníamos o conseguíamos en abundancia, maíz que cosechábamos a mano del campo de algún vecino agricultor y también solíamos sembrar al boleo en parte del terreno de la escuela.

Cuando estos animales adquirían un peso de unos 120 o 130 kilogramos, decidíamos faenarlos. Esta tarea era toda una fiesta que duraba por lo menos dos días. Generalmente invitábamos a participar de la carneada a unos amigos de un campo cercano, los Canale, gente excelente y sumamente laboriosa. A la mañana, bien temprano se hacían dos fuegos importantes en el fondo del terreno y en él se colocaban dos ollas de gran tamaño con agua para calentar. Inmediatamente después, se agarraba a uno de los chanchos, se lo maneaba de sus extremidades y el señor Canale, avezado en esta tarea, lo carneaba. Con la sangre que se recogía se hacía luego la morcilla. De igual forma se procedía con el otro chancho.

Cuando esa etapa concluía, en dos tablones o mesas grandes que previamente se habían dispuesto, se colocaban los animales y comenzaba la tarea de pelarlos con el agua caliente que a esa altura estaba hirviendo. Después de sacarle todo el pelo, se le pasaba a veces un ladrillo o una maquinita de afeitar para que el cuero del animal quedara totalmente limpio, ya que luego, este se utilizaba para hacer morcilla o queso de chancho. Posteriormente, se lo abría, se lo despostaba, se llevaban sus partes a la cocina que tenía la casa de la escuela y, en la mesa grande de mármol que describí, comenzaba una tarea que demandaba mucho tiempo. En esta intervenía toda la familia nuestra y la de don Canale, quienes aportaban para los chorizos y las distintas facturas una media res de vaca o un ternero entero. Se hacían chorizos, morcillas, queso de chancho, queso de pata, bondiola, jamones crudos y los huesitos de chancho salados —que eran una exquisitez—.

Mientras estábamos haciendo esto, toda la carne gorda de los chanchos y de la vaca se la ponía en las ollas en las que se había hervido agua y estas nuevamente al fuego para que la grasa se derritiera. A esta grasa se le agregaba una esencia y algún otro componente químico que no recuerdo, después se la dejaba enfriar y se la cortaba en panes, de 10 centímetros por 5, más o menos, que era el jabón de lavar que se utilizaba en la casa durante el año.

Este trabajo que relaté en forma rápida duraba dos días, con asados intermedios que se hacían con parte de los animales carneados. Terminada la labor, se procedía a la repartija: una parte para don Canale y su familia, otra para nosotros y otro poco le convidábamos a otros amigos.

Los jamones del chancho mi papá los condimentaba, luego por unos días los prensaba en los piletones de la cocina de la casa y más tarde los pasaba a un cuartito de la vivienda, el que no tenía ni ventana ni puerta y, por consiguiente, carecía de vientos, de humedad y de sol, por lo que era ideal para conservar las facturas realizadas que allí quedaban y se iban sacando a medida que se necesitaba.

Un día, a mi hermano y a mí, que permanentemente peleábamos, mamá, como castigo, nos encerró en el citado cuarto y, al rato de estar allí —que no era muy agradable—, comenzamos a gritar que nos comíamos los salames y de esta forma conseguimos que nuestra madre nos abriera la puerta y nos dejara salir.

Mi mamá, para formarnos, fue brava, pero si no hubiera sido así, no nos habría podido manejar, por cuanto éramos verdaderamente unos indios. Mi padre nos perdonaba más las travesuras que hacíamos e incluso a veces nos enseñaba algunos truquitos que alivianaban la reprimenda de mamá. Una vez, con mi hermano, nos encerramos en un mueble, un armario en el que había bastantes objetos de vidrio, algunos del casamiento de mis padres, y nos vinimos abajo con él, por lo que se rompieron un montón de cosas. Luego del gran reto por parte de mi madre, papá nos llamó y nos dijo —tomando este hecho como un ejemplo, ya que sabía que vendrían otros— que cuando ocurriera algo así, nosotros teníamos que agrandar en daño causado y, por ejemplo, en este caso del armario, manifestar: “Se rompieron treinta copas”, y en forma inmediata, ante el espanto de quien escuchaba, añadir: “No, solo se rompieron dos”. De esa manera, la parte afectada sentía un gran alivio.

Con el correr del tiempo, uno se da cuenta de que las enseñanzas de mi padre eran sabias. Mi madre trabajaba todo el día con sus alumnos de piano y, durante el último tiempo en el pueblo, también tuvo alumnos de guitarra.

EL ESTUDIO EN ACHIRAS

Mi padre con su personal docente de Achiras

En la escuela, partiendo del primario, a mis hermanos Albi y el Gordo les iba muy bien, no así a mí, que era muy distraído, muy disperso y me gustaba poco estudiar, por lo que fundamentalmente en Castellano me iba bastante mal. En un dictado de unos veinte o treinta renglones, tenía no menos de cuarenta o cincuenta errores. También andaba bastante mal en Matemáticas, por lo que mis padres, cansados de lidiar y de intentar por todas formas que dedicara un tiempo al estudio, me pusieron una maestra particular a la que tenía que ir todos los días. Verdaderamente era un calvario, pero me ayudó mucho y así raspando pude ir pasando de grado.

Me quedó grabado para siempre que una vez en sexto grado necesitaba sacarme un diez para poder aprobar Geografía y el maestro Redolfi —gran maestro y amigo de mi papá— tomaba una prueba sobre los ríos de Europa. A mí, y hasta hoy desconozco por qué motivo, me gustaba saber el nombre de estos ríos, por lo que el día anterior a la prueba, estudié muchísimo y me los sabía de memoria a todos. Al día siguiente, fui el primero en entregar la prueba y, para sorpresa de mi maestro, los nombres de los ríos estaban todos bien. Redolfi me llamó y me dijo que había copiado. Mi dolor fue muy grande porque fue esa la primera vez que había estudiado con tanto empeño. Creo que no me aprobó, no recuerdo bien.

Mi maestra de primer grado fue la señorita Garro, una mujer bajita y regordeta que me quería mucho, al igual que yo a ella. Muchos años después, al salir de la anestesia que me habían puesto para realizarme una operación, el primer recuerdo que tuve, fue la señorita Garro.

Los maestros que integraban el plantel de la escuela eran uno mejor que otro, en todo sentido, como educandos y como personas. Entre ellos, uno era muy particular, conocido como el Negro o el Loco Vanella, por las ocurrencias que tenía y por su forma de actuar en la vida. Generalmente era el maestro de cuarto grado. Cuando me tocó ser su alumno, entendí el porqué de sus sobrenombres. Impartía la enseñanza que correspondía a ese grado, pero un tiempo de su tarea la dedicaba a enseñarnos cosas mucho más divertidas que las materias. Jugábamos a las bolitas dentro del grado; nos contaba cuentos cómicos. En una época, este maestro estaba leyendo un libro sobre magia en su casa: leía una parte a la noche y al otro día, en el grado, nos hacía las pruebas que había aprendido, y nos dejaba anonadados. Pasados unos días, nos enseñaba cómo se hacía tal o cual truco, pero se guardaba la explicación de otros para más adelante. De esa manera, nos mantenía con la incógnita sobre esas demostraciones. Disfrutábamos plenamente de sus ocurrencias a la vez que nos sentíamos deslumbrados por las cosas que hacía. Aún en la actualidad, recuerdo sus enseñanzas. Para poder hacer estas cosas en el aula, uno de los alumnos, a veces yo mismo, se ponía de centinela o campana en la puerta del aula, para avisar si venía el director —mi padre— y si así ocurría, se suspendía todo, se guardaban rápidamente todas las cosas y se volvía a la tarea de enseñanza.

Mis hermanos Albi y el Gordo cursaban el secundario en el Instituto 24 de Septiembre, que era de la Iglesia y el único en el que se impartía la enseñanza que correspondía al nivel medio. Les iba muy bien. Yo terminé a los tirones el primario; en esa época, el último grado que correspondía a la escuela primaria era sexto. Mi madre convenció a mi padre de que debíamos seguir con la enseñanza en alguna ciudad que tuviera nivel terciario. Es así que nuestro estudio en el pueblo solo llegó hasta donde relaté, ya que, a partir de allí, lo proseguimos en Córdoba, que fue la ciudad elegida para continuar.

FAMILIAS AMIGAS. EMPRENDIMIENTOS EXTRAS DE MI PADRE. AVENTURAS Y JUEGOS.

Teníamos muchas familias amigas en el pueblo, casi todas, pero algunas eran más afines con nosotros, entre las que se contaba la familia Vanella. Esta estaba compuesta por quien, como ya dije, era conocido como el Loco o el Negro, su esposa Blanca —gran maestra— y sus dos hijos, Miguel y Tato.

El Loco Vanella era una persona muy particular, un personaje muy querido en el pueblo y sumamente ocurrente y divertido. Esta persona de la que estoy hablando fue un pilar fundamental en la escuela y en el pueblo, y digo esto no por sus ocurrencias —que eran realmente hermosas—, sino por su comportamiento para con la escuela, sus integrantes y el pueblo todo. Poseía un campo y generalmente, ante una buena cosecha, mejoraba ostensiblemente su situación económica, que no era mala: tenía casa, campo y auto. Cuando alguno de los chicos de la escuela se golpeaba o alguien en el pueblo se sentía mal y su dolencia, lastimadura o enfermedad superaba los conocimientos o posibilidades del médico del pueblo, el doctor Spiback (un profesional y ser humano con mayúscula), a quien se recurría era al señor Vanella. Este, de inmediato, dejaba de lado sus quehaceres e intereses personales, subía a la persona en su auto y la llevaba a un centro asistencial de mayor complejidad en Río Cuarto, a unos setenta kilómetros por camino de tierra. Esto lo hacía con un gran compromiso y responsabilidad, sin cobrar nada, ni nafta ni tiempo ni nada. Cuando el paciente se recuperaba, inmediatamente y de la forma relatada, iba a buscarlo hasta dejarlo en su casa, o lo traía de regreso si era atendido en el día. Esto, que suena como excepcional, era una tarea que tácitamente se había encomendado él solo y a la que nunca renunció. Lo antedicho demuestra que, en la vida, aparte de la profesión que uno tenga o le haya tocado, se puede servir de diferentes maneras y trasmitir grandes enseñanzas. Fue sin duda un gran maestro de la solidaridad y a todos sus alumnos nos trasmitió valores que no olvidaremos nunca. Aparte de las ocurrencias y grandes virtudes que tenía, era sumamente bondadoso. Un día cercano a mi cumpleaños, creo que de siete u ocho años, me preguntó, delante de mi padre, qué quería me regalara y yo, sin pensar, le respondí que quería un caballo. Mi padre no sabía dónde meterse ante tal respuesta. Pasó un tiempo y me trajo o hizo traer una yegua. La alegría mía fue tremenda, nunca había tenido un caballo propio y lo soñaba permanentemente. Era un animal flaco, que vaya uno a saber de dónde lo sacó, pero para mí era sin duda el mejor sangre pura. Había que pegarle unos cuantos rebencazos para que arrancara y luego, como era muy dura de boca, no se la podía frenar. La disfruté mucho tiempo, hasta que quedó preñada y la llevamos al campo de la familia Canale para que tuviera más alimento, pero al poco tiempo murió.

En épocas de carnaval, Vanella cargaba a sus hijos, a nosotros y a algunos otros chicos del pueblo en la parte de atrás de una chata que tenía. Subíamos al vehículo fuentones (de chapa galvanizada) con agua, pomos, bombitas y salíamos a recorrer el pueblo y mojar a la gente.

En una oportunidad, se realizó en el cine ya nombrado un festival boxístico, para lo cual se trajeron boxeadores profesionales de Río Cuarto y otras localidades. Todo fue muy lindo y gracioso, ya que, en una de las peleas, se enfrentó un boxeador de Río Cuarto con un hombre de Achiras, un inmenso picapedrero de las canteras de la zona. Esta “bestia” —solo en el sentido de inmenso— de una sola trompada lo tiró al riocuartense, y por efecto del tremendo impacto, le sacó el protector bucal. Al levantarse, el árbitro se lo quería poner, pero el achirense, que estaba enfervorizado por el público, no le dio tiempo, por lo que nuevamente le pegó varias trompadas. El combate finalizó por nocaut (creo que el crédito local fue descalificado).

Luego de este episodio, que fue muy cómico, se anunció con bombos y platillos a un boxeador del pueblo que enfrentaría al más renombrado de los que se habían traído. Se hizo un profundo silencio, pues nadie sabía de la existencia de un boxeador de categoría en la zona y, de improviso, por la parte de adelante del salón, apareció una persona totalmente enfundada en una bata, con todo su cuerpo y su cabeza cubiertos, lo que profundizaba aún más la incógnita. Iba acompañada de otras dos personas y se movía de un lado hacia el otro, hasta llegar al ring. Al subir, se quitó la bata y la carcajada de todos los asistentes fue total: se trataba del Negro Vanella.