Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

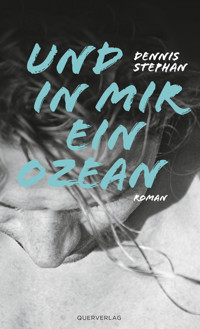

- Herausgeber: Querverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der zartbesaitete Arthur wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter an der deutschen Ostseeküste auf. Seinen Vater kennt er nicht, Freunde hat er kaum. Von den Nachbarn geächtet, leben Mutter und Sohn in ihrer eigenen Welt, in der Träume so wirklich scheinen wie die unkontrollierte Wirkung leise geflüsterter Zaubersprüche. Dann verschwindet die Mutter ohne Worte des Abschieds, und die Unschuld zerbricht. Für Arthur beginnt eine lange Reise des Erwachsenwerdens, die er antritt, um all jene Rätsel seiner Kindheit zu lösen. So melancholisch, magisch und bitter wie das Erwachsenwerden selbst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Charaktere und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen mögen daher vorkommen, sind aber unbeabsichtigt.

© Querverlag GmbH, Berlin 2019

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Vorlage (©photocase) von Manuela Ancutici. Stern-Vignette ©Freepik.

ISBN 978-3-89656-662-1

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:

Querverlag GmbH

Akazienstraße 25, 10823 Berlin

www.querverlag.de

Für die wunderbare Frau, die mich großzog.

Bevor auch sie zu Seeschaum wird.

Prolog

Manchmal werde ich seekrank, wenn ich durch Wien spaziere. Dann muss ich mich für einen Moment setzen – Parkbänke gibt es hier genug – und kann die leichte Benommenheit und die aufkommende Sehnsucht nur mit Gedanken an die Küste bekämpfen. Mit Gedanken an jenen Ort, an dem das Land so flach und genügsam ist, als wäre es nie mit Plattentektonik in Berührung gekommen. Als hätte es das Wellenschlagen immer schon ganz selbstverständlich der See überlassen.

Dann sehne ich mich nach dem kalkbleichen Haus oben in den Dünen, umringt von Sandsegge und Meerfenchel. Nach der Gegend, in der man nach demEchiumnoch suchen musste wie nach einem verborgenen Schatz oder der eigenen Zukunft. Nach damals, als noch eine Magie von ihm ausging wie von allen Geschichten, aus denen wir unsere Kindertage und die späteren Erinnerungen an sie errichten.

Hier in Wien blüht der Echium den ganzen Sommer über verschwenderisch auf den Wiesen und Äckern – vor allem aber dort, wo nichts anderes zu blühen vermag. Selbst wenn Anfang Juni die Stadtgärtner mit ihren fahrbaren Mähmaschinen alle Grünflächen bis kurz oberhalb des Erdbodens zurückscheren, ist der Echium die erste Pflanze, die sich wieder blicken lässt. Mitten in der Stadt, umringt von Asphalt und Pflaster, züngelt sein hypnotisches Blau um die borstigen Stängel.

Ich erinnere mich an das allererste Mal, dass ich die zarten Blüten in Flammen stehen sah, in jener Nacht, als sie meinen Vater vertrieb. Himmelblaue Kronblätter in roter Glut. Von da an war ich mir sicher: Wenn derEchium brannte, löste sich meine Mutter von den Dingen, die das Unkraut zuvor an sie gebunden hatte. Konsequent und ohne Weg zurück.

In jener Nacht und mit dieser unscheinbaren Pflanze beginnt meine Geschichte. Alles, was davor geschah, kennen nur die Wellen, die Sonne und der Mond. Und meine Mutter.

Erster Teil

Kannst den stürmischen Nordwind du spüren, so streich die Segel und schließe die Türen.

Ich war vier Jahre alt, als mein Vater mit allem ging, was ihn ausmachte – sogar mit meiner Erinnerung an seinen Namen. Alles andere ließ er uns. Anders konnte ich mir das Haus und das großzügige Grundstück in den Dünen nicht erklären. Dort wuchs ich auf, zwischen Meersenf und Heidekraut, wo der Wind Geschichten erzählt, die sich jenseits unseres Horizontes zutragen.

Meine Mutter war die schönste Frau, die ich je kennengelernt habe. Meine Erinnerungen an sie sind so alt wie meine Großhirnrinde. Grob gezeichnete Gedankenbilder, unscharf durch Kinderaugen gesehen, aber hell. Wie ein Blick in die Sonne durch einen Schild aus leicht gespreizten Fingern. Das war meine Mutter für mich: das Licht.

Sie hasste die Zivilisation, in der wir lebten, aber sie liebte die Gegend, in die ich hineingeboren wurde. Die kühle Brandung und den scharfen Wind und die salzige Kruste, die alles überzog wie Patina. Als ich klein war, leckte ich jenen staubigen Schleier von allem, was ich am Strand finden konnte: von Steinen, Muschelschalen, Tang, sogar von sonnengetrockneten Krebskörpern. Die metallische Salzigkeit dieser gepökelten Delikatessen war so unbeschreiblich scharf, dass meine Zunge früher oder später zu prickeln begann, bis ich aus Verzweiflung versucht war, mit Meerwasser nachzuspülen – das Verhängnis eines jeden Schiffbrüchigen. Stattdessen eilte ich nach Hause, mit offenem Mund und hängender Bernhardinerzunge, nahm die Abkürzung durch das Naturschutzgebiet und das schlechte Gewissen beim Zertreten bedrohter Tier- und Pflanzenarten in Kauf. Endlich angekommen, riss ich keuchend und würgend die Kühlschranktür auf und goss mir Kuhmilch direkt aus dem Getränkekarton in den Rachen, um den schier unstillbaren Brand zu löschen. Meine Mutter belächelte jede einzelne dieser Wiederholungen.

Der aschfarbene Holzschutz unseres Hauses war nie intakt gewesen. Soweit ich zurückdenken kann, schälte er sich immer schon an der Wetterseite von der Fassade – pergamentartig wie abgestoßene Schlangenhaut. Das Haus hatte längst einen neuen Anstrich verdient, aber dafür fehlte meiner Mutter wohl die Geduld. Mich hingegen kümmerte es später einfach nicht mehr. Ich überließ das Haus sich selbst, so wie ich auch mir selbst überlassen worden war.

Kurz bevor ich das Haus vermietete, hatte Yusuf einmal die Idee geäußert, wir könnten es burgunderrot streichen und nur die Fensterrahmen weiß lassen, um ihm einen skandinavischen Look zu verleihen. Ich hatte protestiert. Das Haus sollte bleiben, wie es seit meiner Kindheit war. Genau so wollte und habe ich es in Erinnerung behalten: als eines der wenigen Dinge in meinem Leben, die konstant blieben.

Was meine Mutter an jenem Ort hielt und immer halten würde, war die Rauheit der Natur. Zumindest dachte ich das bis zu jenem Tag meines achtzehnten Geburtstags. Sie liebte diese Rauheit.

Nichts dort draußen trägt eine Maske oder verstellt sich eines anderen wegen.Das hat die Natur uns Menschen voraus. Nichts an ihr ist geheuchelt.

Für mich war auch an meiner Mutter nie etwas geheuchelt. Aber vielleicht war das auch nur die Einschätzung eines Kindes. Vermutlich ist es ein Urinstinkt, kindliches Vertrauen in die Frau, die uns zur Welt bringt, unseren Hunger stillt und uns das Laufen lehrt. Vermutlich hält auch jedes Kind seine Mutter für die schönste Frau der Welt. Meine aber war die schönste und – zumindest unter all den Müttern meiner Klassenkameraden – auch die jüngste.

Gerade einmal einundzwanzig war sie gewesen, als sie mit mir schwanger wurde. In der Schule erzählte ich, sie sei eine Tochter des Meeres, der vor vielen Jahren der Liebe wegen Beine gewachsen waren – keiner meiner Klassenkameraden widersprach. Und wenn ich meine Mutter beobachtete, wie sie draußen in den Dünen spazieren ging, ihre Füße nackt im Schlick versanken, der Nordwind an ihrem Seidenkleid zerrte und ihr Blick wehmütig und ruhelos den Horizont absuchte, glaubte ich meinen Lügen beinahe selbst. Dann zeichnete ich grobe Bilder mit fetten Wachsmalstiften, die ihre Menschwerdung dokumentierten, bevor sie von den anderen Kindern, die mein Seemannsgarn allmählich satthatten – den Raufbolden, denen keine Lehrerin Einhalt gebieten konnte oder wollte –, zerfetzt wurden. Ich hasste die Schule. Hasste Mathe und Deutsch und Erdkunde. Nur Kunst liebte ich. Kunst und Religionsunterricht.

»Zeig mir das mal, kleiner König. Was hast du da?«

Meine Mutter zog an der Kordel, die ich um den Hals trug, und brachte das kleine hölzerne Kreuz zum Vorschein, das unter meinem T-Shirt verborgen gewesen war. Es war ein simpler Schmuck, selbst gebastelt: zwei Stöckchen, gekreuzt aufeinandergebunden.

»Was ist das?«

»Das haben wir in Religion gemacht.«

»Ist das der Weltenbaum?«

»Nein. Ein Kreuz.«

»Und was bedeutet das Kreuz?«

Ich überlegte einen Augenblick.

»Es steht für Jesus.«

»Jesus?«, hakte sie nach. »Wer ist das?«

»Jesus Christus. Der Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist.«

Sie ließ das Kreuz wieder in meinem Kragen verschwinden und klopfte mir sacht gegen die Brust, sodass ich das Holz über meinem Herzen spüren konnte.

»Keiner stirbt für deine Sünden, kleiner König. Für unsere Sünden sind nur wir selbst verantwortlich.«

»Mama, was sind Sünden eigentlich?«

»Das ist nur ein Wort für alle Dinge, die den Männern der Kirche nicht gefallen.«

»Und wieso gefallen sie den Männern nicht?«

»Weil sie uns unseren freien Willen nicht gönnen und weil sie auf ein sehr altes Buch hören, das wiederum von längst gestorbenen Männern geschrieben wurde, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben.«

Ich grübelte.

»Hör mir zu, kleiner König: Es ist gut, an etwas zu glauben – sehr gut sogar. Aber es ist nicht gut, den Verstand auszuschalten. Weißt du, was sonst passiert? Man rennt wie ein Lemming in einer Gruppe Orientierungsloser. Weißt du, was mit Lemmingen passiert?«

»Sie fallen ins Wasser.«

»Ganz genau. Sie stürzen allesamt von den Klippen in den Tod. Die hinteren sehen den vorderen dabei zu, aber statt darüber nachzudenken und anzuhalten, laufen sie weiter und stürzen sich selbst in die See. Keine Religion der Welt sollte dich davon abhalten, selbst zu denken.«

Sie gab mir einen Kuss auf die Stirn, kämmte mit den Fingern meine Locken und schickte mich zum Spielen nach draußen.

Nach diesem Gespräch keimte Misstrauen in mir auf. Ich hörte meiner Lehrerin weiterhin zu, wenn sie davon erzählte, wie das Meer auf Moses’ Befehl hin Männer und Pferde des Pharao verschlang, und trällerte die Lieder mit, die sie auf ihrer verstimmten Akustikgitarre zum Besten gab. Aber meine Skepsis wuchs wie mein kindlicher Körper von einem Moment auf den anderen um eine Schuhgröße.

Es war das erste Mal, dass ich in einen Konflikt mit meinem Glauben geriet. Kein zerreißendes inneres Ringen, aber ein kritisches Hinterfragen und Abwägen fremder Weltanschauungen. Letzten Endes siegte meine Mutter – wie sie ihr Leben lang über mich siegen würde. Zusammen mit meinem ersten wackeligen Milchzahn fiel der christliche Glaube von mir ab. Ich wollte den Religionsunterricht nicht mehr besuchen. Meine Mutter schrieb die Unterrichtsbefreiung mit königsblauer Tinte auf cremeweißes Blütenpapier und händigte sie der Lehrerin persönlich aus – triumphierend, auf ihre eigene, stille Art und Weise.

Siegen, das konnte sie gut. Vor allem, wenn es um mich ging. Nicht nur über mich, sondern auch durch mich. Zum Beispiel, als sie mich die zweite Klasse überspringen ließ, obwohl nicht nur die Lehrer ihr davon abgeraten hatten, sondern auch die Schulpsychologin. Ich sei noch nicht so weit, auch wenn der IQ-Test etwas anderes vermuten lasse. Sie ignorierte das. Vielleicht, weil sie davon überzeugt war, dass ich meinen eigenen Rhythmus hätte, und weil mein »abweichendes Sozialverhalten«, wie es die Psychologin nannte, ihr insgeheim gefiel. Letztlich setzte sich meine Mutter durch. Das Kreuz um meinen Hals wich einem Haifischzahn, aufgefädelt auf einem dünnen Lederband, den sie mir eines schönen Tages schenkte und der an Ort und Stelle blieb – für eine halbe Ewigkeit.

Für eine lange Zeit hatten meine Mutter und ich nur einander. Und das war keineswegs schlimm. Mir fehlte es an nichts. Keinem Kosmonauten wäre es gelungen, in unser Universum vorzudringen. Ein mystisches Universum voll eigensinniger Rituale, vertrauter Regelmäßigkeiten und belebter Dinge, die Außenstehende für tot hielten.

»Die Natur ist uns heilig, Arthur.«

Das war es, was ich bei ihr lernte: dass selbst Äste schreien, wenn man sie entzweibricht.

Der Baum der Göttin ist weise und hold. Tu ihm ein Leid, und ihr Fluch ist dein Sold.

Bei abnehmendem Mond badeten wir alle Silbergegenstände, die unser Haushalt hergab, in einer Aluminiumwanne voll Salzwasser – Tafelbesteck, alte Tee- und Kaffeekannen und den Schmuck meiner Mutter, umringt von Windlichtern und der murmelnden Brandung in der Ferne.

Manchmal entzündeten wir ein kleines Feuer in dem alten Kamin, der als einziges Relikt einer ehemaligen Fischerhütte auf unserem Grundstück zurückgeblieben war. Jeden Frühling siedete meine Mutter über dieser Feuerstelle ihre schwarze Seife aus Holzkohle und Schachtelhalm. Sie brachte mir bei, wie viel Fett man der Lauge langsam hinzufügen musste, bis sich eine puddingweiche Creme ergab, die man in rechteckige Holzförmchen oder saubere Herzmuschelhälften gießen konnte. Mit dieser Seife wurde die Haut so unwirklich weich wie Kaschmirwolle, und Zähne blitzten weißer als nach jeder Prophylaxe. An anderen Abenden machten wir draußen im Garten Popcorn.

Neun Hölzer sind für den Kessel gut, lass sie brennen in sanfter Glut.

Ich atmete das rauchige Aroma ein, während die Holzscheite in der Glut zerbarsten und die Maiskörner im Kessel zum Springen brachten, und schlief irgendwann zusammengerollt im wuchernden Gras ein.

Meine Mutter hingegen schlief nie. Oder zumindest sah ich sie nie schlafen. Sie wurde von einer Melancholie wach gehalten, die nichts und niemand zu tilgen vermochte – nicht einmal der Schlaf mit seinen tröstenden Traumbildern. Und obwohl sie selbst innerlich und äußerlich nie gänzlich zur Ruhe zu kommen schien, waren ihre sanfte Stimme und die Berührung ihrer kühlen, seidenen Hände das beruhigendste Schlafmittel, an das ich in meinem ganzen Leben je gekommen war.

Wenn ich einmal tatsächlich nicht einschlafen konnte, summte sie Geschichten.

»Ich bin die große Mondin«, flüsterte sie mir manchmal lächelnd zu, während ihre Hände über die Wellen meiner Haare schipperten. »Und du, mein kleiner Freund, wirst eines Tages der gehörnte Sonnenkönig sein.«

Dann lachte ich, weil es ihre Art war, mit den Händen ein Geweih über meiner Stirn zu formen, und ich plötzlich wie Bambis strenger Vater aussah. Sie wiegte mich in eine Welt, die sich jenseits von Gut und Böse bewegte. Jenseits von Recht und Unrecht. Eine Welt aus unendlichen Farben und Schattierungen, die nichts Geringeres in ihrer Balance hielt als das Universum selbst.

Meine Mutter unterschied sich von den Müttern anderer Kinder, wie auch ich selbst mich von Gleichaltrigen unterschied. Andere Kinder hatten zwei Elternteile, ich nur einen. In der ersten Klasse wurden wir aufgefordert, Bilder unserer Eltern mit in die Schule zu bringen. Die anderen Kinder rahmten ihre mit krakeligen Buntstiftbalken und Glitzerstaub. Ich fasste das Foto meiner Mutter mit Möwenfedern ein.

Über meinen Vater wurde nie gesprochen. Er existierte in unserem Universum nicht. Und obwohl meine Mutter mir immer wieder von der Dualität der Kräfte erzählte, von den Polaritäten, ohne die nichts wäre und die selbst ohne alles nichts wären, von der Erdgöttin und dem Himmelsgott, von der Hassliebe zwischen Feuer und Wasser, Erde und Luft, männlich und weiblich, einen Vater erwähnte sie nie.

Das hielt mich nicht davon ab, nach ihm zu suchen. Oder besser gesagt, nach Spuren zu suchen, die er zurückgelassen haben könnte. Nach Umzugskartons oder blauen, fest zugeschnürten Müllsäcken, die, im Keller gelagert, aus der Mode gekommene Hemden und Hosen beinhalteten. Nach Fotoalben auf dem Dachboden oder alten Liebesbriefen in ihren Tagebüchern. Nichts von alledem fand ich.

Es war, als hätte mich meine Mutter in einem Blumentopf großgezogen; ohne fremde Hilfe, einzig mit liebevoller Hingabe und Sorgfalt, dem richtigen Maß an Gartenerde und Wasser. Als hätte es nie einen schöpferischen Moment wie die Zeugung gegeben. Oder als hätte der Echium, dessen geisterhaft glühendes Hologramm ich in kalten Novembernächten noch immer in der glimmenden Asche des Kamins erahnen konnte, jedes Ångström meines Vaters ausgelöscht. Als wäre er nie existent gewesen.

Vor meiner Geburt hatte sie an keinem Ort lange gelebt, sondern war dem Frühling oder der Liebe oder einer anderen Naturgewalt, die ich noch nicht begreifen konnte, gefolgt wie ein Zugvogel. Sie war einer dieser Freigeister, die weißen Tee nippend den Sonnenaufgang beobachten und mit einer Horde künstlerischer Individualisten Häuser besetzen, nicht, um gegen etwas Bestimmtes zu rebellieren, sondern schlicht, um zu demonstrieren, dass sie aufbegehren können.

Ich weiß, dass Männerherzen entbrannten, wo immer sie lachte, denn nachdem mein Vater uns verlassen hatte, kamen andere. Es waren nicht viele, und sie blieben nicht lang – manche sogar nur für eine Nacht, andere ein paar Wochen. Die meisten waren Aussteiger. Hippies, Auswanderer auf der Durchreise, die keine Ahnung vom Leben in der Wildnis hatten, sich aber trotzdem als Selbstversorger betitelten. Mit Seemannsstoppeln und Filzlocken, Perlenschmuck und Tätowierungen.

Tjark zum Beispiel war so ein Aussteiger. Er war vielleicht neunundzwanzig, braun gebrannt wie geröstete Haselnüsse und mit ausgeblichenen Strähnchen im Haar. Er blieb für drei Wochen, zeigte mir, wie man mit Flaschenböden Laub und Stroh entzündet und Speerspitzen aus Walnussästen schnitzt. Und er brachte mir bei zu pfeifen – mit zwei Fingern zwischen den Zähnen und zunächst viel Spucke in den Handflächen. Ich erwischte mich dabei, dass ich zu Tjark aufblickte, ihn anhimmelte. Er war der Vater, den ich nie hatte und den ich unbedingt behalten wollte. Auch meiner Mutter entging meine stille Anbetung nicht. Sie hielt Abstand und verfolgte unser Treiben aus unauffälliger Entfernung mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen, aber argwöhnisch verengten Mandelaugen.

Wenn sich die beiden liebten – laut, lang und voll leidenschaftlicher Hingabe –, dann lauschte ich heimlich den Geräuschen, die sie von sich gaben. Zählte die Seufzer der Federkernmatratze und wünschte, die Körper der beiden würden sich nie wieder trennen.

Ich war neun Jahre alt und kein sexuelles Wesen. Mich erregte die Szene nicht körperlich. Stattdessen streichelte sie etwas in mir, das ich nicht näher definieren konnte. Es war ein warmes Gefühl, wie heißer Kakao mit Schlagsahne, und hüllte mich in Gänsehaut.

»Ich hoffe, Tjark bleibt«, rutschte es mir eines Tages heraus, als ich durch das Küchenfenster beobachtete, wie er seinen rostbraunen Ford Fiesta auslud.

Meine Mutter zog die Hände aus dem Abwaschwasser, trocknete die schlanken Finger an einem Handtuch und legte mir eine Hand auf die Schulter.

»Keiner bleibt, Arthur. Keiner. Gewöhn dich nicht an ihn.«

Von diesem Tag an zog sie eine imaginäre Grenze zwischen sich und Tjark – erst war es nur ein feiner glühender Strich auf dem Boden, der bald zu einem mannshohen, stacheldrahtumwundenen Bollwerk der Unerreichbarkeit wurde. Und schließlich vertrieb sie ihn aus unserem Paradies.

Ich bekam nicht die Gelegenheit, mich zu verabschieden. An einem diesigen Augustmorgen wachte ich auf, und sein Auto war verschwunden.

Es roch nach Brand. Das Haus lag noch unter der milchigen Diffusion des Morgens aus noch nicht ausgeschlafenen Gliedmaßen, längst erwachten Sinnen, nie zur Ruhe gekommenen Sehnsüchten und verschlafenen Gedanken. Durch die Hintertür konnte ich meine Mutter im Garten beim alten Kamin knien sehen. Neben ihr im Gras rastete die schmutzige Setzschaufel, mit deren Hilfe das blau blühende Unkraut aus unserem Garten entfernt worden war. Still und heimlich hatte der Echium drei Stängel hinter dem Haus getrieben. Nun führten die Flammen ihren vernichtenden Prozess gegen sie. Und wieder einmal verschwand das Blau des Echiums aus unserem Leben. Die feuchte Seeluft jenes Morgens legte Wasserwellen in Mutters Haar.

Ich ahnte, ich würde Tjark nicht wiedersehen. Und so war es auch.

Im Sommer 1999 lernte ich schließlich Pelle kennen. Er war neu in meiner Klasse und zusammen mit seinen Eltern frisch aus Ludwigshafen zugezogen. Pelle war anders, und das gefiel mir an ihm auf Anhieb. Unsere Klassenkameraden bezeichneten ihn als Geist, weil seine Haut so blass und dünn war, als könnte man bei den richtigen Lichtverhältnissen durch ihn hindurchschauen. In den Beugen, an den Ellenbogen und Schienbeinen riss sie von Zeit zu Zeit auf wie Pergamentpapier und juckte ihn so erbärmlich, dass er sie sich des Nachts – bewusst im Wahn und unbewusst im Schlaf – mit gewetzten Fingernägeln vom wunden Fleisch schälte.

Um seine Neurodermitis zu lindern, hatten seine Eltern sich Rügen ausgesucht – das Klima, die Sonne, das Salzwasser. Pelles Haar war weißblond, selbst seine Augenbrauen und Wimpern. Vom Schicksal war er doppelt gezeichnet. Das Wort Albino hörte ich damals nie, nur seinen Spitznamen: Geist.

Pelle war ein Außenseiter, genau wie ich. Vielleicht bedeuteten wir einander deswegen so viel. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie einen Freund gehabt, war immer nur das Kind gewesen, das nicht zu Geburtstagsfeiern eingeladen wurde, weil man munkelte, das würde Unglück bringen. Und es stimmte: Einmal hatte ich mich in den Kuchen gesetzt, aber nur, weil die Mutter ihn auf meinem Stuhl zwischengeparkt hatte, um den Tisch abzuräumen. Pelle war der erste Freund, den ich mit nach Hause brachte, und meine Mutter schloss ihn sofort ins Herz. Für sie war er die unschuldigste aller Seelen, eingepackt in transparente Futterseide. Irgendwann fand sie ihren eigenen Spitznamen für ihn, der im direkten Kontrast zum Spott unserer Mitschüler stand: Engel.

Zwar waren Geister transzendent und überirdisch, aber ihnen haftete immer etwas Schmerzliches an. Leid und Frevel banden sie an das irdische Leben und trieben sie in ruhelosen Nächten umher. Engel waren ihr genaues Gegenstück; sie waren reines Licht, Liebe und Hoffnung.

Pelle brachte das Lachen in meinen Alltag. Er hielt das Rad des Jahres an, ließ immer Sommer sein. Nur so kann ich mir erklären, wieso das Wetter in all meinen Erinnerungen immer heiter gewesen war. Wieso es in meiner Kindheit keinen wirklichen Winter gegeben zu haben schien.

Fast jeden Tag verbrachten Pelle und ich am Strand, machten die Dünen zu unserem sandigen Abenteuerspielplatz, mit weiß gecremten Gesichtern und verbrannten Schultern. Und wir gingen baden – natürlich gingen wir baden. Wir stürzten unsere halbstarken Körper, die wagemutigen Hühnerbrüste voran, in die kalten Fluten, bis unsere klappernden Kiefer unsere abendblauen Lippen nicht mehr geschlossenen halten wollten und wir frierend den Heimweg antraten.

Weit hinaus schwammen wir nie – ich nicht, weil meine Mutter mich immer schon vor den mächtigen Strömungen gewarnt hatte, und Pelle nicht, weil er nicht einmal schwimmen konnte. Ich versuchte einige Male, es ihm beizubringen, ohne Erfolg.

Aber das war nicht schlimm, denn in jenem Sommer unseres Kennenlernens – und in denen danach – fanden wir andere Beschäftigungen. Wir rissen Röhrkohl aus dem Schlick und trugen die nach Chlor duftenden Büschel zu meiner Mutter, die sie kochte – manchmal mit Milch, um den salzigen Geschmack auszutreiben – und wie Grünkohl servierte, bis wir uns fast übergeben mussten und hoch und heilig schworen, andere Nahrungsquellen aufzuspüren. Wir sammelten Muscheln und Steine, rund geschliffene Glassplitter und andere Schätze und errichteten unseren Drachenhort in den Dünen.

Gesellschaft gefiel mir. Ich hatte sie nie merklich vermisst, aber vielleicht nur deshalb, weil ich nie in ihren Genuss gekommen war. Pelle übernachtete oft bei mir; dann saßen wir oben in meinem Zimmer unterm Dach, öffneten die Fenster und hielten mit dem Fernglas Ausschau nach Geisterschiffen. Pelle hatte mir vom Fliegenden Holländer und anderen Fleuten erzählt, die mit Mann und Maus in der See versunken waren und sich seither in jeder Vollmondnacht vom Meeresgrund erhoben und an die Oberfläche stiegen. In unserer Fantasie erblickten wir die schimmernden Wracks in jeder einzelnen Nacht.

»Misch!«, forderte Pelle mich auf und überreichte mir die ausgefransten, speckigen Karten, während meine Mutter das Abendessen zubereitete.

Ich nahm das Kartendeck in die Hände, teilte es in zwei gleich große Stapel auf und riffelte diese ineinander. Das Ganze wiederholte ich dreimal. Dann legte ich den Stoß Kante auf Kante und verdeckt vor uns.

Pelle krempelte die Ärmel seines Pullovers auf, blätterte die oberste Karte des Türmchens um und raunte: »Wer du bist? – Der Weidenbaum.«

Die Karte zeigte den gepressten, silbrig-grünen Zweig einer Trauerweide, und wir reckten fordernd die Hälse nach meiner Mutter.

Mild lächelnd stimmte sie unserem Orakelspruch zu und erklärte: »Der Weidenbaum ist ein Mensch, der sich oft im Schatten aufhält. Ein in sich gekehrtes Gewächs, sensibel und sehr intuitiv in seinem Charakter. Ein gefühlvoller und zurückhaltender Mensch mit einem großen Herzen.« Sie warf mir einen stolzen Blick zu, so als würden wir ein Geheimnis miteinander teilen.

Nachdem ihr Singsang verflogen war, mischte Pelle die Karten noch einmal und zog dann selbst eine.

»Was ich bin? – Die Birke.«

»Die Birke weiß immer, wo es langgeht. Du bist hilfsbereit, eine bescheidene Seele, sehr diszipliniert. Du bist eine Frohnatur, siehst immer das Licht am Ende des Tunnels. Die Birke ist der Anfang. Der November. Der Anfang einer Reise.«

Pelle strahlte bis über beide Ohren wie blank geputztes Weißblech. Nichts bis auf das dumpfe Geräusch an der Haustür vermochte diesen Heiligenschein zu zerstören. Es klang wie ein schwerer Vogel, der in eine Fensterfront gerast war.

Pelle und ich sprangen von unseren Stühlen, aber meine Mutter hielt uns zurück, noch ehe wir einen Blick in den Flur werfen konnten.

Wieder pochte es an der Haustür. Dieses Mal als arrhythmisches Trommeln.

»Wer ist das, Mama?«

»Ich weiß nicht, kleiner König. Räumt die Karten zusammen und geht nach oben, ja? Spielt oben weiter«, murmelte sie abwesend. »Na los! Husch, husch!«

Wir gehorchten – blieben aber auf der letzten Stufe sitzen, sodass wir hören konnten, was unten vor sich ging. Die Welt der Erwachsenen war das aufregendste Mysterium, an dessen Rand wir stoßen konnten. Aufregender als alle Fantasiewelten, die wir erdachten, oder die Zeichentrickserien, die wir mit klebrigen Schnuten vor Pelles Fernseher schauten. Anders als unsere Vorstellungskraft, in der Gut und Böse immer so klar voneinander getrennt waren, dass es ein Leichtes war, sie auseinanderzuhalten, war die Welt der Erwachsenen nicht vorhersehbar. Sie war unberechenbar. Böses schien manchmal wunderschön zu sein, und vermeintlich Schönes besaß in Wahrheit ein hässliches Antlitz.

Als meine Mutter die Tür öffnete, fiel eine junge Frau in die Stube. Sie atmete rasselnd und sprach hektisch und mit belegter Stimme. Ihr Körper war ein Erdbeben.

»Es tut mir so leid! Es tut mir so leid, dass ich schon wieder störe. Ich wusste nicht … wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Ich …«

»Alles gut. Beruhige dich. Was ist los?«

Die junge Frau schlang die Arme um meine Mutter und vergrub das Gesicht in ihrer Schulter. Wie eine bebende Statue hielt Mutter sie in ihren Armen und glättete mit ihren fürsorglichen, beruhigenden Handflächen die zerzausten Haare der Fremden.

»Komm mit in die Küche«, flüsterte sie, aber die Frau reagierte nicht, sondern weinte weiter. »Hat er dich wieder angefasst?«

Pelle und ich umklammerten die gedrechselten Geländerstäbe und drückten die Ohren dazwischen, um das Flüstern zu verstehen, das die blutig gebissenen Lippen der Besucherin von sich gaben, blieben aber erfolglos.

Wenn meine Mutter etwas gut konnte, dann zuhören. Die Frauen im Ort wussten das. Und sie wussten, dass sie über Talente verfügte, die sie nicht nur von den ersten Anzeichen des Älterwerdens, sondern auch von ihren alltäglichen Qualen und Verfehlungen befreien konnten. Mit ungebrochener Geduld lauschte sie den Sorgen der Frauen, brühte rabenschwarzen Bohnenkaffee oder milden Jasmintee und redete erst dann, wenn die Beichten ausgesprochen waren und die alten und jungen tränenden Augen erwartungsvoll ihre Weisung forderten.

»Er ist wieder zu mir gekommen«, weinte die Frau. »Schon wieder.«

»Wir müssen das der Polizei melden«, hauchte meine Mutter tröstlich und bestimmt.

»Nein«, protestierte die Frau. »Nein. Er wird mich umbringen.«

»Aber er wird nicht aufhören.«

»Bitte …«

Mutter parkte das Mädchen auf einem der Hocker, wo es wie eine Marionette halb zusammengeklappt sitzen blieb. Dieselben kühlen Finger, die mich spät abends in den Schlaf streichelten, zupften jetzt die Strähnen aus dem angeschlagenen Gesicht mit den wunden, nektarinenfarbenen Lippen.

»Niemand wird mir glauben. Niemand wird … Ich kann nicht. Bitte. Bitte.«

»Ist schon gut«, hauchte meine Mutter und küsste die Schläfen der jungen Frau, die nicht aufhören wollte zu weinen.

»Ich habe meine Periode nicht bekommen.«

»Wie viele Tage bist du schon drüber?«

Wieder begann der Körper des Mädchens zu beben. Erst eine weitere feste Umarmung vertrieb die Ungeheuer.

»Neun«, keuchte sie, nach Atem ringend. »Was soll ich bloß machen?«

»Heute Nacht bleibst du hier. Ich werde dir das Gästebett zurechtmachen und dir einen Tee kochen«, begann meine Mutter bestimmt. »Ich will, dass du diesen Tee austrinkst, auch wenn er nicht schmeckt. Ich weiß, da sind ein paar ungenießbare Kräuter drin, aber er wird dir helfen, sodass du dir um eine Schwangerschaft keine Sorgen machen musst.«

»Und was ist mit ihm?«

»Das überlässt du dem Schicksal und denen, die nachhelfen. Der Mensch erntet, was er sät. Alles, was ich von dir brauch, ist …«

Sosehr wir uns auch bemühten mitzubekommen, was meine Mutter der Frau ins Ohr hauchte, wir verstanden es nicht. Der Wasserkessel und das Klirren von Einmachgläsern und Flaschen drängten sich zwischen uns und die Wohnküche. Abgeschnitten von den Dingen, die uns nichts angingen, hatten wir keine andere Wahl, als den Rückzug anzutreten. Also sprangen wir, mit der Gewissheit beladen, Zeugen von etwas Unaussprechlichem geworden zu sein, in mein Bett und zogen die Decke über unsere Köpfe, ohne die Beläge auf unseren Zähnen mit Schlämmkreide zu bezwingen. Bis heute schwöre ich, dass ich in jener Nacht aus Ehrfurcht vor der seltsamen Situation meine erste Karies züchtete.

Wenige Herzschläge, nachdem wir in die Laken gehüpft waren, setzte sich meine Mutter auf unsere Bettkante und tätschelte das Dach über den schwer arbeitenden Maschinen unserer Gedanken. Sie wusste, dass wir sie belauscht hatten – daran bestand kein Zweifel. Trotzdem sprach sie uns nicht darauf an, sondern besiegelte unser Zubettgehen wie üblich mit einem Kuss der Fürsorge. Und mahnte uns im selben Atemzug, dass Geheimnisse große Macht über Menschen hätten und nur denen anvertraut würden, die sorgsam mit ihnen umzugehen wüssten. Die qualvollen Geräusche, die in jener Nacht aus dem Badezimmer drangen, ignorierten wir mit knirschenden Kiefern und unruhigen Muskeln. Wir klammerten uns aneinander – die dürren Ärmchen und Beinchen verschlungen wie Laugenbrezeln – und summten Kinderlieder. Über den Besuch jener Nacht hüllten wir uns in Schweigen. Er unterschied sich von den Besuchen, die meine Mutter in sich ankündigender Schwärze sonst empfing. Unterschied sich von ihren seltenen Liebhabern oder einer untreuen Ehefrau mit schlechtem Gewissen. Worin genau, das begriff ich damals noch nicht.

Drei Nächte darauf erwachte ich aus einem unheilvollen Traum. In diesem war ich über einen düsteren, geräuschlosen Strand geirrt. Über mir baumelten Millionen rot glühender Sterne, aufgehängt an hauchdünnen Kupferdrähten. Ich kletterte über die Wellenbrecher und stieß auf den Körper eines Mannes, der bis zu den Hüften im Schlick begraben war. Um seine Taille war ein Reif aus Eisen geschraubt. Als ich mich vorsichtig um den nackten Torso bewegte, musste ich mit Schrecken feststellen, dass seine grässlich verzerrte Visage mit weit aufgerissenem Rachen und leeren Augenhöhlen in den schwarzen Himmel zeigte. Junge Krebstiere quollen aus seinem Mund und landeten im Sand …

Mein eigener Schrei des Entsetzens riss mich aus dem Schlaf. Mein Körper war nass und wie in Eiswasser getaucht. Das Fenster stand offen; die Nacht hauchte kühle Dunkelheit in mein Zimmer. Als ich es schloss, erspähte ich den Schatten meiner Mutter durch den Garten wandeln, als käme sie von einem gewöhnlichen Mitternachtsspaziergang. Ich aber wusste, dass es nicht die Schlaflosigkeit war, die sie zu so später Stunde in die Dunkelheit getrieben hatte, sondern ein kleines Bündel geheimer Zutaten, fest verschnürt, das sich längst in der Erde begraben fand. Die Nacht war ihr Verbündeter und der Neumond der einzige Beobachter ihres seltsamen Treibens in fremden Vorgärten.

Etwa zwei Wochen später berichtete die Tageszeitung von einem furchtbaren Unglück vor der hiesigen Küste. Der amtierende Polizeipräsident war wie so oft mit Kameraden aus Kindertagen bei bestem Wetter hinaus aufs Meer gesegelt. Entgegen allen Vorhersagen schlug das Wetter binnen weniger Augenblicke in ein böses Unwetter um. Der Sturm packte die Jacht und ließ Fock und Großsegel wie panische Flügel flattern. Als sich der Baum, von den Naturgewalten ergriffen, losriss, zertrümmerte er binnen eines Herzschlags die Wirbelsäule des obersten Polizeibeamten. Er stürzte in die Fluten, blieb jedoch mit dem Boot verbunden – sein Oberkörper hatte sich in einem Tau verfangen. Die anderen Männer konnten ihren Kameraden vor dem Ertrinken bewahren, keine menschliche Hilfe aber war in der Lage, den Schaden zurückzunehmen, den der Unfall hinterlassen hatte: Für den Rest seines Lebens war der Querschnittsgelähmte von seinem Amt pensioniert und auf die häusliche Pflege seiner Ehefrau angewiesen. Letztere hatte sich oft gefragt, ob ihr Mann wohl hinter ihrem Rücken andere Frauen vögelte. Nun war es einerlei – seinen Unterkörper würde er nie wieder gebrauchen können.

Das merkte ich mir: Der Schwarzmond ist der beste Zeitpunkt, sich mit der dunklen Seite aller Dinge zu beschäftigen – einschließlich unserer eigenen.

In dem Sommer, als ich vierzehn wurde, kannte ich jeden Stein, jede Muschel, jedes angespülte Seetangblatt. Zumindest schien es mir so. Mein ganzes Leben hatte ich an diesem Ort verbracht, an dem Hochhäuser Mangelware waren und das Meer so allgegenwärtig, dass manches Einzelkind behauptete, einen großen Bruder zu haben, der unablässig auf ihn einredete.

So wie ich. Der Strand, die Dünen, jedes einzelne Gewächs im Nationalpark waren mir so vertraut, dass ich sie mit geschlossenen Augen finden konnte.

Ganz anders mein eigener Körper. Über ihn verlor ich allmählich jede Kontrolle – und das liebte ich, denn nichts war aufregender als das Neue, das Unbekannte in einer Welt der Regelmäßigkeiten.

Den Startschuss der Metamorphose, die ich in jenem Sommer durchlebte, gab der Hypothalamus – ein gerade einmal daumengroßer Teil meines Zwischenhirns, der jede Zelle in meinem Körper zur Teilung aufrief, bis ich praktisch von heute auf morgen gute zehn Zentimeter in die Höhe geschossen war und meine Stimme wie eine ungeölte Fahrradkette klang.

Pelle ging es ähnlich. Wir frönten diesem neuen Körperbewusstsein wie einer Safari durchs Unbekannte, maßen unsere Kräfte täglich beim Armdrücken und verglichen den Wuchs unseres Schamhaars, das sich von glattem Flaum in störrisches Ostergras verwandelte. Es war auch die Zeit, in der sich meine Träume mehrten und veränderten. Sie wurden so diffus wie kurzsichtiges Augenlicht oder ein unscharfes Urlaubsfoto. In viele dieser Träume konnte ich bewusst eingreifen. Mir war klar, dass ich schlief und sich alles, was ich wahrnahm, nur in meiner Vorstellung abspielte. Das machte es mir leicht, Einfluss auf meine Traumwelt zu nehmen, sie zu manipulieren und zu meinen Gunsten zu verändern.

Meine Mutter vergrößerte den Abstand zwischen uns, gab mir Raum zum Wachsen. Wie die violett blühende Mandragora pflanzte sie ihren Sprössling in ein größeres Gefäß, das ein optimales Wurzelwachstum zuließ. Das war wunderbar. Andere Jugendliche hassten ihre Eltern für die Zwänge und nervigen Verpflichtungen. Ich dagegen lebte mein Leben, wie ich es wollte. Musste mich um nichts im Haushalt sorgen, nichts essen, was ich nicht wollte.

Doch meine Sicht auf meine Mutter veränderte sich. Mich begannen ihre Liebhaber zu stören. Als Kind sah ich in ihnen nur romantische Seefahrer, die ihre Leidenschaft und Sehnsucht nach langer Zeit auf hoher See an der unwirklich schönen Sirene entzündeten. Damals aber erklärte sich mir erstmals die Triebhaftigkeit ihrer kurzen Beziehungen – und das berührte mich peinlich.

Ich machte mir Gedanken darüber, was andere wohl über uns denken mochten, provozierte oft Streit, nicht um des Streitens willen, sondern weil ich mit meiner eigenen Unsicherheit kämpfte. Für meine Mutter war das ein Affront gegen ihre Erziehung und ihre Lehren.

Ich habe dich zum selbstständigen Denken erzogen. Du musst niemandem gefallen. Lebe dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen. Die anderen sind morgen schon Staub im Wind.

»Ich glaube, ich habe mich in Anna verliebt«, gestand mir Pelle eines Tages unweit der Kleinen Stubbenkammer an der Kreideküste. Mehrmals in der Woche radelten wir anderthalb Stunden von unserem Dorf bis in den Nationalpark. Möwen pflügten die Wolken über uns, während die Brandung den weißen Gipsfuß der Felsen zwanzig Meter unter uns aushöhlte.

Pelle tat Gleiches mit meinem Kopf – Mädchen waren bisher nie Thema unserer Gespräche gewesen. Aber ich kannte Anna. Sie ging in unsere Parallelklasse, war ein Mädchen mit kastanienbraunem Haar, Wimpern bis zum Mond und zarten rosa Lippen.

»Wie kommst du darauf?«

»Keine Ahnung. Es fühlt sich so an. Hab immer gedacht, sie würde mich nicht mögen. Aber ich glaube, sie mag mich auch.«

Ich warf einen Stein hinab in die schäumenden Fluten. Das Meer schluckte ihn nimmersatt in einem Happs hinunter. Weg.

»Was macht man in so einer Situation?«, wollte er von mir wissen.

»Ich weiß nicht. Vielleicht fragst du sie einfach?«

»Was soll ich sie fragen?«

»Keine Ahnung.«

Das vorwurfsvolle Kreischen der Seevögel kreiste uns ein.

In jenem Moment – der Wind im Gesicht, unsere Zukunft am Horizont, unsere Freundschaft in unserem Rücken – war ein eigenartiges Gefühl in mir gekeimt. Ein neidisches Sehnen, das erst dann durch den Boden der Seele bricht, wenn unser Wir sich letztlich aus der kindlichen Unschuld schält und ein leidendes Wesen zurücklässt, das fortan auf der Suche nach Erlösung sein wird.

In den Tagen und Wochen, die folgten, wuchs das seltsame Gefühl in mir heran wie eine bösartig wuchernde Zelle und drängte meine Organe auseinander. In der Schule konnte ich mich auf nichts konzentrieren, nachts nicht einschlafen. Zu schnell schlug mein Herz. Manchmal hatte ich das Gefühl zu ersticken.

Pelle und ich begegneten Anna hin und wieder auf dem Weg von der Kantine zum Pausenhof. Ich spürte die Hitze, die sie mit ihrem scheuen Lächeln in dem Körper neben mir entzündete und die dessen zerfurchte Haut auf seltsame Art und Weise heilen ließ.

Pelle schrieb sich in den Sportkurs der Schule ein, um zu trainieren. Ich enthielt mich. Es war, als spürte ich zum ersten Mal in meinem Leben den Motor, der meine Mutter antrieb und vom Schlafen abhielt. Als die stacheligen Kastanienfrüchte an den Bäumen aufplatzten, war ich mir sicher, dass ich ebenfalls verliebt war. Womöglich in dasselbe Mädchen.

»Kannst du mir mal sagen, wieso du dein Essen nicht anrührst?«

Meine Mutter hatte mich im Garten entdeckt, wo ich unter dem alten Walnussbaum, vor Blicken und Blitzschlag geschützt, zwischen den weißen Bettlaken kniete, die flatternd auf der Leine trockneten, und mit ihren Orakelkarten hantierte.

»Weil ich Steckrüben zum Kotzen finde«, antwortete ich patzig, die Karten schnell zusammenschiebend, sodass sie auf keinen Fall die Gelegenheit bekam, mein Blatt zu deuten.

»Was ist mit dir los?«

»Weiß nicht, was du meinst.«

»Erzähl mir doch nichts. Du läufst rum wie ein Bild von Dürer, isst kaum noch was, bist mies gelaunt und befragst jeden Tag die Karten.«

»Und?«

»Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, mein Sohn sei unglücklich verliebt.«

Kaum geworfen, steckte ihr Pfeil auch schon im schwarzen Zentrum der Zielscheibe. Ich widersprach ihr nicht. Wohl deshalb setzte sie sich zu mir ins Gras, genau dort unter meinen Lieblingsbaum, und streichelte die grünen Halme unter sich mit ihren Handflächen.

»Möchtest du darüber sprechen?«

»Das bringt doch nichts.«

»Vielleicht doch.«

Mein jugendlicher Stolz wollte protestieren, aber das Kind in mir warf sich in ihre weit geöffneten Arme. »Anna«, murmelte ich. »Sie weiß es aber nicht.«

»Wieso nicht?«

»Weil das peinlich wäre, okay? Und unpassend.«

»Und meinst du, sie mag dich auch?«

»Ich glaube, sie mag einen anderen. Das ist ja das Problem.«

Wort für Wort zerrte sie meine unausgesprochenen Ängste ans Tageslicht.

»Dieses Leben ist zu kurz, um nicht aufrichtig zu sein, Arthur. Wenn wir erwachsen sind, ärgern wir uns bloß über die Dinge, die auszusprechen wir nicht mutig genug waren. So ist das, wenn man älter wird.«

»Haben alle Erwachsenen Liebeskummer?«

»Die einen mehr, die anderen weniger. Aber eigentlich hat jeder Erwachsene ein gebrochenes Herz.«

»Warum?«

»Weil alles in diesem Universum kurzlebig ist.« Sie entzog dem Gras ihre Liebkosung und wies hinaus in die Ferne. »Alles, was du siehst, wird früher oder später zerbrechen und sich auflösen. Steine, Bäume, Menschen, Beine, Tiere. Unser Herz ist keine Ausnahme, mein Sonnenkönig. Darum verlieben wir uns, sooft wir können, und geben uns nur den schönen Seiten des Lebens hin: Hingabe ist das einzige Gefühl, das die Vergänglichkeit für wenige Augenblicke aufhebt.«

»Warst du in meinen Vater auch verliebt?«, rutschte es mir heraus.

Schon im gleichen Moment bereute ich die Frage. Ich wusste, ich betrat gefährliches Terrain. Dieser geheime Garten gehörte einzig meiner Mutter, seine Grenzen zu überschreiten konnte einen ewigen Ausschluss aus dem Paradies bedeuten. Am liebsten hätte sie mir erzählt, ich wäre ohne männliche Zeugungskraft auf die Welt gekommen oder irgendeiner Auster entstiegen.

»Ich war schon in so viele Dinge verliebt, Arthur«, antwortete sie schließlich mit seidenen, schnarrenden Stimmbändern. »Aber alles ist vergänglich. Nichts bleibt. Das ist traurig, aber die Wahrheit. Und selbst wenn wir wollten, könnten wir daran nichts ändern.«

Ihr letzter Satz war Winterluft – kühl und feucht. Ihr Atem stob in einer zarten Wolke aus ihrem Inneren. Sie raffte den wallenden Stoff ihres Sommerkleides, erhob sich, knöpfte die grobmaschige Strickjacke zu und wandte sich von mir ab.

Bevor sie verschwinden konnte, rief ich ihr nach: »Was soll ich jetzt machen?«

Sie verharrte einen Moment, drehte sich dann ganz leicht in meine Richtung, ohne mich anzusehen.

»Möchtest du dieses Mädchen unbedingt für dich haben?«

»Ja.«

»Egal, wen oder was es dich kostet?«

»Ja«, blieb ich hartnäckig wie unüberlegt.

Sie nickte ihre eigene Erkenntnis ab wie das unabwendbare Schicksal und unausweichliche Lektionen.

Echium.

An jenem Tag legte meine Mutter mir einen geistigen Schlüssel in die Hand, ein Geheimnis, das sie zur Königin der Herzen machte. Das Schlüsselloch aber musste ich selbst finden. Noch in derselben Nacht hielt ich nach dem magischen Blau Ausschau, dessen stachelige Rispen meiner ersten Sehnsucht Heilmittel sein sollten.

Ich war so unschuldig. Taube Hände und schmutzige Fingernägel trug ich nach Hause. Und natürlich das blühende Unkraut.

Annas Lippen waren klebrig und süß, dick bepinselt mit Aprikosenlipgloss. Als sie mich zum ersten Mal zu sich einlud, wähnte ich mich am Ziel meiner Träume. Zuvor hatte ich sie auf meinem Gepäckträger oft zu den Kreidefelsen gefahren, wo ich sonst mit Pelle Cola schlürfte und über das Erwachsenwerden sinnierte.

Das Nachtlicht von einem übergeworfenen Seidentuch gedimmt, unsere Sinne von zwei Flaschen zu hastig geleerten Alcopops und dem dazugehörigen Placeboeffekt benebelt, lagen Anna und ich in ihrem Bett und hielten einander in den Armen. Tauschten zaghafte, platte Lippenberührungen. Neben uns, in einer trüben Vase auf dem Fensterbrett, strahlte das kleine Sträußchen Blumen, das ich ihr zwei Wochen vorher geschenkt hatte, ohne ein einziges welkes Blatt.

Anna zog mir das T-Shirt über den Kopf, ich strampelte mich aus meiner Hose. Kleiderlos war sie weicher als Puderzucker und rosiger als gefärbtes Marzipan. Ich küsste ihre kleinen spitzen Brüste – ganz vorsichtig. Ich saugte ihren Duft auf. Ich berührte ihre zitternden Hüften, küsste auch ihren Venushügel, der kaum mehr als eine leichte Erhebung war und unbeschreiblich gut nach Buttermilch duftete. Ich hauchte meinen Atem über ihn wie über eine zu heiße Speise. Zwischen ihren Schenkeln rauschte der brandende Ozean.

Er verschlang mich ohne Vorwarnung – warm und weich und feucht legte er sich um mich.

Das, was wir zu wollen meinen, unterscheidet sich oft von dem, was wir wirklich wollen. Ein zarter, aber entscheidender Unterschied. Manchmal liegen die beiden Dinge so dicht beieinander, dass nicht einmal ein Blattgoldstreifen dazwischenpassen würde. Als Jugendlicher entscheidet man alles aus dem Bauch heraus, weil der Verstand wegen Umbaus auf unbestimmte Zeit geschlossen ist und einem die Erfahrung fehlt. An jenem Abend nahm ich nicht nur Annas Unschuld, sondern mir selbst auch meine eigene.

Während mich in den Tagen nach unserem ersten Mal eine kühle Gleichgültigkeit überkam, schöpfte Anna alle Möglichkeiten aus, mir ihre Zuneigung zu bekunden. Sie schrieb mir Briefe – endlose Zeilen schnörkeliger Mädchenbuchstaben und stilisierter Verzierungen. Sie wartete vor der Schule, um mich mit ihrem Aprikosenmund zu begrüßen. Sie kreppte sich die kastanienbraunen Haare und schwärzte ihre Wimpern mit Kosmetik, die sie womöglich erstmals in einem Drogeriemarkt gekauft hatte. Niemand konnte übersehen, wie hoffnungslos vernarrt sie war – auch Pelle nicht. Darum verabredeten wir uns nach der Schule auf unserem Kreidefelsen. Ich war vor ihm da, weil ich keine Sport-AG besuchte. Als er endlich ankam, war sein Gesicht zornig. Er sprang vom Rad, warf es zur Seite und stürmte auf mich zu. Instinktiv richtete ich mich auf und trat vom Abgrund weg. Sein Faustschlag traf mein Jochbein mit unbarmherziger Zielstrebigkeit und entschlossener Härte.

Ich strauchelte zurück. Pelle war größer als ich und kräftiger. Wir hatten uns noch nie geprügelt – und nie gestritten.

»Was hast du dir dabei gedacht?«, schrie er, während er mich am Kragen packte und zu sich zog. »Ich hab dir vertraut.«

Ich spürte den Sog der Klippe wenige Meter hinter mir. Pelle stieß mich von sich. Meine Wange schwoll im Zeitraffer an.

»Es tut mir leid«, stammelte ich.

»Es tut dir leid?«, wiederholte Pelle. »Du warst mein Freund. Mein bester Freund. Ich habe dir alles anvertraut.«

»Ich weiß.«

»Ich hab dir davon erzählt, wie verliebt ich in Anna bin. Andauernd hab ich dir davon erzählt.«

»Ich hab das nicht gewollt.«

»Du wusstest, was du machst. Du hast sie sogar hierhergebracht. An unseren Ort.« Pelle hatte die Maske des Zorns fallen lassen – nun stand er entblößt und verletzt vor mir. Mit offenen Armbeugen und trockenen Ekzemen an Hals und Oberarmen. »Du hast mich verraten.«

»Stimmt nicht.«

»Hast du!«

»Ich wollte auch …«, begann ich, ohne nachzudenken. »Ich hatte mich auch verliebt.«

»Aber doch nicht in dasselbe Mädchen, Arthur. Doch nicht in Anna.« Pelle warf die Fäuste in die Luft, als könnte er den Wind verletzen. Es war mir lieber als ein weiterer Schlag ins Gesicht.

»Es ist einfach über mich gekommen. Ich hab nicht nachgedacht.«

»Und genau das ist das Schlimme. Du hast nicht nachgedacht.«

Er verringerte den Abstand zwischen uns, ich tat einen Schritt nach hinten und stieß an den Rand der Felsen. Winzige Gesteinssplitter rieselten in die Brandung hinab. Wir standen Aug in Aug. Ein Stoß hätte genügt, mich in den nassen Tod zu schicken. Pelle war sich dieser Tatsache bewusst; das konnte ich in seinen geröteten Augen lesen. Er war sich seiner Überlegenheit bewusst. Aber er missbrauchte sie nicht, sondern trat den Rückzug an.

Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass ich Pelle so nah war.

»Ich will es rückgängig machen!«, schrie ich. Kaum hatte ich die Haustür aufgestoßen, war sie der Anschlagrichtung mit solch einer Wucht gefolgt, dass die Scheibe in ihr zerbrach. Wohnzimmer, Küche, Speisekammer waren leer. Ich riss die Hintertür auf, durchbrach das Moskitonetz und rannte in meine Mutter, die dem Lärm gefolgt war.

»Was ist denn mit dir passiert?«

Ich schlug ihre fürsorgliche Berührung von meinem pochenden Veilchen.

»Ich muss es rückgängig machen. Hörst du? Ich will Pelle nicht verlieren.«

»Was hat Engel mit Anna zu tun?«

»Das spielt doch keine Rolle. Ich will, dass du mir sagst, wie ich es beenden kann«, forderte ich mit bebendem Körper und jugendlicher Ungeduld.

»Das kannst du nicht.«

»Was soll das heißen?«

»Wenn du einen Damm sprengst, wie willst du die Wassermassen zurückholen?« In ihrer Stimme lag der bittersüße Klang der Genugtuung. »Alles ist im Fluss und nimmt seinen Lauf. Auch das, was wir wirken, und die Konsequenzen tragen wir selbst. Sei das nächste Mal vorsichtiger mit deinen Wünschen.«

Sie ließ mich auf der Terrasse stehen und brachte den Korb Walnüsse, die sie gesammelt hatte, in die Küche. Meine Verzweiflung folgte ihr.

»Du hast das gemacht!«

»Wovon redest du?«

»Es ist deine Schuld. Du hast mir gesagt, wie ich es anzustellen habe«, heulte ich aus Wut und Verzweiflung.

»Ich habe dir lediglich den Hammer in die Hand gegeben. Für den schiefen Nagel bist nur du verantwortlich.«

»Das war eine Falle.«

»Nein, mein Herz«, zischte sie. »Das nennt sich Kausalität. Ohne einen geworfenen Stein zerspringt die Scheibe auch nicht. Vorausgesetzt, man rennt sie nicht ein wie ein Irrer. Wir ernten, was wir säen, immerdar.«

Wo das murmelnde Wasser sich kräuselnd bricht, ein Kiesel, geschnippt, sei dir Unterricht.

Ich schlug mir ihre hallenden Sonntagsschulweisheiten aus dem Kopf.

»Zum Teufel! Warum tust du so was?«, schrie ich und fegte den Korb vom Tisch. Hirnförmige Nüsse schossen über die Bodendielen.

»Von klein auf habe ich dir beigebracht, dass niemand außer uns selbst für unsere Taten verantwortlich ist. Du hast dir etwas vom Kosmos gewünscht, und dein Gebet wurde erhört. Nun lebe damit.«

»Hast du das meinem Vater auch gesagt, bevor du ihn aus dem Haus geworfen hast, hm? Dass er sich auf dich eingelassen hat und nun mit den Konsequenzen leben muss? Hast du ihm gesagt, du bist gefeit gegen die Liebe und dass er jetzt gehen muss?«

Sie verzog das Gesicht in einer Mischung aus Raserei und Verletzung, besann sich dann aber wieder. Ohne ein weiteres Wort verließ sie die Küche in Richtung Garten und ließ mich mit dem Chaos zurück, das ich verursacht hatte.

»Du hast ihn vor die Tür gesetzt, du … du … Scheiße!«, schrie ich ihr nach, umringt von runzeligen Nüssen in der Küche stehend und um Pelles verlorene Freundschaft und Annas geraubte Unschuld heulend. Erst in all dieser Bitterkeit begriff ich, was mir vorher nicht klar gewesen war: Meine Eifersucht hatte nicht Pelle gegolten, sondern Anna. Ohne Pelle wurde ich zu der gleichen einsamen Seele, die ich vor unserer Freundschaft gewesen war.

Er sprach nie wieder mit mir und zog ein Jahr später mit seiner Familie zurück nach Rheinland-Pfalz.

Nach jenem Streit verschlechterte sich die Beziehung zu meiner Mutter. Es war, als hätte ich selbst einen Keil zwischen uns getrieben. Als hätte ich einen heiligen, unantastbaren Baum im Stamm gespalten, sodass weder Tau noch Teer ihn hätten kitten können. Mein Leben lang hatte ich sie und ihre Schönheit als gütige Muttergöttin verstanden, nun sah ich in ihr mehr und mehr die grausame Kaltherzigkeit einer zynischen Hexe.

Hatte sie mich vielleicht willentlich zum Außenseiter erzogen, damit sie in ihrer Rolle als Ausgestoßene nicht allein war? Alles, was sie mich gelehrt hatte, stellte sich der Gesellschaft entgegen, konnte, nein wollte mit ihr nicht konform gehen. Von der schwarzen Holzkohleseife, mit der ich mich wusch, während andere Jungen nach dem Schwimmen moschusherbe Duschgele miteinander teilten, bis zu ihrer Abneigung gegen christliche Feiertage und in geheuchelter Nächstenliebe überreichte Weihnachtsgeschenke. Sie hatte mir eine geistige Waffe vererbt, den Umgang mit ihr aber mir selbst überlassen.

In den folgenden Jahren spürte ich ihre Verstimmung und Rastlosigkeit in unserem Haus wachsen wie die Pflanzen auf der Fensterbank oder mein eigenes Haupthaar, das abzuschneiden ich mich weigerte. Meine Mutter wurde zu einem ruhelosen Gespenst, das bis spät in die Nacht über die Strände geisterte und sich seine raren Liebhaber für wenige lustvolle Nächte ins Nest holte, um ihre leer gesaugten Schalen am nächsten Morgen aus dem Haus zu kehren.

Irgendeine Gewalt schien sich ihrer mit jedem Monat und jedem Jahr, das ins Land zog, stärker zu bemächtigen. Sie spannte Leinentücher über Holzrahmen, griff in randgefüllte