2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In sechs Erzählungen entfaltet die Autorin die ganz unterschiedlichen Lebens- und Verunglückungsgeschichten von Menschen, die sich das Leben nehmen. Es sind Annäherungen an die innere Erlebenswelt der Protagonistinnen und Protagonisten, die sich uns für gewöhnlich verschließt und stets rätselhaft bleibt. Erzählt wird von jungen und älteren Männern und Frauen aus ganz verschiedenen Milieus, etwa von dem pensionierten Rechtsmediziner, der sich unsterblich in eine ihm unbekannte Nachbarin verliebt, wie von einer jungen Frau, die an ihrem Geburtstag sehnsüchtig auf ihren Freund wartet. Eine weitere Erzählung kreist um die sadomasochistische Passion zweier Frauen, eine andere um die unglückliche Liebe eines erfolgreichen Bauunternehmers zu einer Prostituierten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Verschränkung von äußerem Auslöser einerseits und den biographischen Ursprüngen der einzelnen Figuren andererseits, um derartige Handlungen einfühlbar zu machen und traditionellen Klischee- und Mythenbildungen, die sich immer schon um das Thema Suizidalität ranken, entgegenzuwirken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 131

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Benigna Gerisch

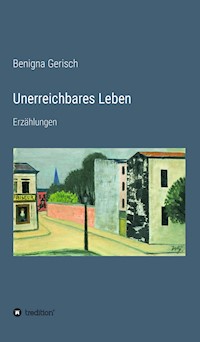

Unerreichbares Leben

Erzählungen

Copyright© 2020 Benigna Gerisch

Umschlag: Webraise Berlin

Lektorat: tredition-Verlag

Titelbild: Werner Heldt: Berliner Vorortstraße, 1936,

Hamburger Kunsthalle, Copyright©: VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Verlag und Druck:

tredition GmbH

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

978-3-347-10195-1 (Paperback)

978-3-347-10196-8 (Hardcover)

978-3-347-10197-5 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig.

Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für meine Mutter Charlotte (1928 – 2018)

Inhalt

Rot lackierte Fußnägel

Das Geschenk

Mitten im Leben

Lost am Stadtrand

Unerreichbares Leben

Schwarze Rose auf weißem Hemd

Rot lackierte Fußnägel

Als er erwachte, war irgendetwas anders. Es war nicht das leere Bett neben ihm, daran hatte er sich allmählich gewöhnt. Das Sonnenlicht drang hell durch die Leinenvorhänge und ließ das Parkett wie flüssigen Honig glänzen. Das war es. Das Licht und die Atmosphäre im Zimmer waren eine gänzlich andere als sonst. Es musste schon spät sein, dachte er nun aufgewühlt. Und tatsächlich, die Zeiger seines Weckers zeigten kurz nach neun an. Einen Wecker hatte er nicht gestellt, das hatte er die letzten Jahre, ja sogar Jahrzehnte nicht getan und war immer pünktlich um fünf Uhr aufgewacht und gleich aufgestanden. Das war es also. Er kannte seine Wohnung bei diesem Morgenlicht nicht, eigentlich kannte er seine Wohnung am Tage überhaupt nicht. Er war immer gleich nach dem Aufstehen aus dem Haus und zur Arbeit geeilt. Etwas benommen rappelte er sich aus dem Bett auf. Es ärgerte ihn, dass er sich nun plötzlich so verlangsamt, so alt vorkam. Sein Rücken schmerzte schon seit Längerem, und auch seine Knie verursachten ihm Probleme. Er humpelte wie benommen in Richtung Küche, nahm aber einen kleinen Umweg durch das Wohnzimmer, um einen Blick auf den Balkon des gegenüberliegenden Mietshauses zu werfen. Da war aber nichts zu sehen, genauer gesagt, sie war nicht zu sehen. Die Vorhänge waren noch zugezogen, aber ihre Balkonpflanzen leuchteten farbenprächtig in der Sonne. Fast schmerzte das Rot der Geranien in seinen Augen, und der Blaue Eisenhut zeichnete sich im scharfen Kontrast dazu ab. Er hatte nie verstanden, mit welcher Hingabe sich die Menschen dem Lebenden widmen konnten.

Er hatte sein Leben den Toten geweiht. Als Rechtsmediziner war er zu Ruhm und Ehre gelangt. Nachdem er sich durch die mühsamen und oft quälenden Wege der Facharztausbildung gekämpft, promoviert und habilitiert hatte, wurde er als Jüngster seiner Zunft auf den Direk-toriumsposten des Rechtsmedizinischen Institutes berufen. Damals war er also mit knapp fünfunddreißig Jahren ›ein gemachter Mann‹. Auf seinem Arztkittel mit Silberknöpfen besetzt, der nur Chefärzten vorbehalten war, stand: Prof. Dr. med. Viktor von Glaser. Darauf war er stolz, sehr stolz sogar.

Seine Frau Gerda war auch stolz auf ihn. Selbst wenn sie wusste, dass er nun noch weniger am Familienleben teilnehmen würde als bereits zuvor. Sie hatten sich mit Anfang zwanzig vor einem Kino kennengelernt, sie war gestolpert, hatte sich den Arm verstaucht, und er war ihr zu Hilfe geeilt. Es schien so einfach, fast zwangsläufig, dass sie zusammenblieben. Fünf Jahre später heirateten sie und bekamen im Abstand von zwei Jahren erst ihren Sohn, Johannes, und dann ihre Tochter, Elisabeth. Sie hatten ihr den Namen seiner Mutter gegeben, die früh verstorben war. Gerda hatte für Viktor und die Familie ihre Ausbildung zur Zahntechnikerin aufgegeben. Es war ja ohnehin ganz überflüssig, dass seine Frau arbeitete. Sie hielt ihm den Rücken frei, während er Karriere machte. Wobei er dieses Wort nicht gern benutzte, für ihn war seine Arbeit eine Berufung. Er konnte nicht anders, es war wie ein innerer Zwang. Bei seinen älteren Kollegen war er durchaus angesehen, bei den Jüngeren eher gefürchtet. Er sei zu streng, klagte man hinter seinem Rücken. Das verstand er nicht, er war gewissenhaft und diszipliniert, daran war nun wahrlich nichts verkehrt. Das hatten die Toten verdient, denn schließlich war er es, der sie wieder zum Leben erweckte. Er erzählte durch ihre toten Leiber ihre Geschichten. Er war es, der herauszufinden hatte, ob sich jemand umgebracht hatte, ob es ein Unfall, Mord oder Totschlag war. Da war Schlamperei schlichtweg fehl am Platz.

»Dein Vater war ein mächtiger Mann, ein hohes Tier im Krieg gewesen«, sagte seine Mutter oft mit andächtigem Stolz. Als Viktor herausbekam, wie viele Menschen sein Vater auf dem Gewissen hatte, die es aber gar nicht zu beschweren schienen, sagte sein Vater in scharfem Ton: »Weißt du, mein Sohn, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe nur meine Pflicht getan. Und ich rate dir gut, es mir gleichzutun!« Vielleicht hatte er sich deshalb mit aller Hingabe den Toten gewidmet, vielleicht war es eine Art der Wiedergutmachung. Er wollte ihnen ihre Würde zurückgeben. Indem er ihre Körper aufschnitt und in jede Faser vordrang, wollte er ihre Qualen sichtbar und die Täter dingfest machen.

Kurz nach seiner Pensionierung, er hatte noch zwei Jahre verlängern und sein Zimmer im Institut auf Lebenszeit behalten können, da trennte sich Gerda von ihm. Sie sagte, sie könne ihn nicht mehr riechen, er stinke nach Formaldehyd. Alles an ihm stinke danach, die Kleidung, die Haare, die Haut, die sie schon lange nicht mehr berührt hatte. Sie könne das keinen Moment mehr länger ertragen, ihr werde übel, sie ersticke daran.

Das war eine Anmaßung, eine schiere Gemeinheit, ein hysterisches Gebaren. Das war nun einmal der Geruch seiner harten Arbeit, die er Tag für Tag verrichtete. Das war nun wirklich die Höhe. Aber wusste eigentlich irgendwer in diesem Hause, wie seine Arbeit eigentlich aussah und tatsächlich roch?

Kurz ärgerte er sich darüber, dass er so oft in Phrasen seines Vaters dachte und sprach, vor allem, wenn er zornig war.

Wusste hier eigentlich irgendjemand, wie der Tod und die Leichen und die Wunden rochen? Dass seine ›Rote Arbeit‹ nicht damit getan war, die Leichen aufzuschneiden und die Organe einfach rauszunehmen und irgendwo im Wald liegen zu lassen, wie es sein Vater auf der Jagd getan hatte. Schädel, Brust und Bauchhöhle mussten geöffnet, nicht selten jedes Organ sorgsam geborgen und bis ins kleinste Detail untersucht werden. Dass nennt man Autopsie, liebe Leute. Und am Ende mussten alle Organe wieder zurück an ihren Platz verfrachtet werden, bevor die Leiche geschlossen wurde. Konnte sich jemand vorstellen, wie die Wohnungen, die Tat- und Fundorte rochen? Und interessierte es hier irgendwen, wie Blut, Urin, Sperma und Eiter wirklich rochen, mit wie vielen Litern Körperflüssigkeit er je zu tun gehabt hatte? Und hatte sich jemand mal gefragt, wie brutal, wie dreckig und grausam der Tod sein konnte? Er dachte dabei an die Leiche eines alten Mannes, dem man wegen lächerlichen zehn Euro den Schädel zertrümmert hatte. Auf seinem Unterarm fand Viktor eine eintätowierte KZ-Nummer. Der Mann hatte Auschwitz überlebt.

Viktor war nun außer sich.

»Formaldehyd, meine Liebe, ist da noch der angenehmste Geruch!«, erschöpft beendete Viktor abrupt seinen Wutausbruch. Dann aber wallte der Zorn wieder in ihm auf.

Denn schließlich hatte die Familie gut von seiner ›stinkenden Drecksarbeit‹ gelebt, sehr gut sogar. Er hatte diese große Altbauwohnung mit zwei Balkonen und sechs Zimmern kaufen können, sie hatten zwei Autos, und die Familie konnte mindestens zwei Mal im Jahr in den Urlaub fahren. Dass er oft nicht mitfahren konnte, war nun einmal seiner Unersetzlichkeit im Institut geschuldet. Er hatte sich regelrecht in Rage geredet, was eigentlich nicht seine Art war.

Aber Gerda sah ihn nur stumm und mitleidig an, was ihn nur noch mehr erboste. Mitleid war eine verachtende Geringschätzung. Sie fing an zu packen, eine kleine Wohnung am Stadtrand hatte sie sich längst besorgt. Vor einigen Jahren hatte seine Frau einen Kurs für ›Kreatives Schreiben‹ an der Volkshochschule belegt. Das hatte er insgeheim immer ein wenig belächelt. Auch wenn ihre Freundinnen meinten, sie schreibe sehr schön, gelesen hatte er nie etwas von ihr. Das Schöngeistige und Gefühlige war nicht so seins. Er las die Tageszeitung und schaute um 20 Uhr die Nachrichten. Danach studierte er noch ein paar Akten, schaute sich Tatortfotos in speckigen, längst abgegriffenen Klarsichthüllen an, die modernen Geräte mied er wie der Teufel das Weihwasser, und ging dann früh zu Bett.

Die Kinder waren schon lange aus dem Haus. Seine Tochter hatte Economics in London studiert, das Studium hatte er ihr finanziert, war dann aber bei irgendeiner NGO gelandet, so recht wusste er nicht, was sie da tat. Sie hatte weder einen Freund noch Freunde, sie hatte das Essen. Elisabeth aß nicht, sie fraß, das hatte er mit Abscheu und Ekel bei den immer weniger werdenden Weihnachtsessen in den letzten Jahren bemerkt. Er ekelte sich vor seiner Tochter, nicht vor seinen Leichen. Die waren so sanft, still, demütig und ohne jedes Begehren. Elisabeth sprach auch nicht, sondern sie stopfte das Essen in sich hinein. »Wundert dich das?«, hatte seine Frau ihn einmal verzagt und traurig gefragt. Zumindest habe sie diese Disziplinlosigkeit nicht von ihm, hatte er geantwortet. Manchmal durchfuhr ihn der Gedanke, wie es wäre, wenn er Elisabeth bei sich auf dem Tisch liegen hätte. Welches Skalpell er wohl bräuchte, um sich durch diese Fettmassen zu schneiden, und welche Todesursache er wohl diagnostizieren würde. Unglückliches, verwirktes Leben kam ihm nicht in den Sinn, eher: schamlose Maßlosigkeit. Auch sein Sohn machte eigentlich gar nichts, schon gar nichts Vernünftiges. Er hatte ein paar Studiengänge begonnen, dann aber nach kurzer Zeit gelangweilt wieder abgebrochen. Nun sei er in den USA ins Filmgeschäft eingestiegen, das hatte er bei einem seiner spärlichen Besuche zu Hause mit etwas zu viel Überheblichkeit erzählt. Eigentlich kam er auch nur oder rief an, wenn er von ihm Geld brauchte. Das könne der Vater doch als Vorauszahlung seines Erbes verbuchen. Was denkt der eigentlich, empörte sich Viktor, dass ich mich in meinem ehrbaren Beruf krummlege, damit der Herr Sohn sich einen sonnigen Lenz machen könne? Und dann dieser blasierte Zug um den Mund seines Sohnes, als würde er ihn und die Welt verhöhnen. Unerträglich war das. Meist gab er auf Druck von Gerda aber nach, was ihn noch mehr verstimmte. »Aus dem wird schon noch was«, versuchte sie ihn dann zu beschwichtigen. Nun also hatte Gerda sich getrennt und rasch die Scheidung eingereicht. Ohne Klagen und Vorwürfe und ohne Tränen hatte sie die Wohnung mit ihren Sachen geräumt, ihm das Nötigste zum Leben dagelassen. Er brauchte ja auch nicht viel. Ihre generalstabsmäßige Organisation des Auszuges hatte ihn beeindruckt. Eigentlich liebte er sie, wobei er nicht so genau wusste, was das eigentlich war: lieben. Er brauchte sie, auf eine ihm unerklärliche Weise, und nun war sie nicht mehr da. Aber mehr als den Schmerz, fühlte er sich verraten und verkauft. Das war also der Dank für seine jahrzehntelange, harte Arbeit.

Er hatte sich im Alleinsein eingerichtet. Gelegentlich ging er, zum Leidwesen der Kollegen und des neuen Chefs, ein arroganter Nichtskönner, ins Institut und vertiefte sich in seinem Zimmer in noch unbearbeitete Akten. Zudem plagte ihn immer mal wieder der Gedanke, er hätte bei einer Obduktion vielleicht doch etwas übersehen.

Wenn er zu Hause blieb, dann streifte er durch die ihm fremde, unbekannte Wohnung. Er versuchte, sie wieder in Besitz zu nehmen und die hellen Stellen an den Wänden, wo Bilder von seiner Frau abgenommen worden waren, nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Bei einem dieser Streifzüge durch die Leere der Wohnung, hatte er sie dann entdeckt. Sie saß auf dem Balkon im dritten Stock des Hauses gegenüber. Also auf Augenhöhe. Sie war jung, er schätzte sie auf knapp dreißig Jahre alt. Sie war von einer unaufdringlichen Schönheit und Anmut, die ihm den Atem verschlug. Wie vom Donner gerührt, blieb er stehen. Er schaute sie an, ihr Profil. Sie saß einfach nur da und rauchte. Ihr dichtes schwarzes, glattes Haar hatte sie zu einem lockeren Knoten gebunden, ein paar Strähnen waren herausgefallen und fielen ihr ins Gesicht.

Dann senkte sie ihren Blick und schien zu lesen. Er konnte nicht erkennen, ob eine Zeitung oder ein Buch. Dann blickte sie wieder in die Ferne und rauchte weiter. Schließlich erhob sie sich und verschwand in der Wohnung. Sie kehrte mit einer kleinen Gartenschere zurück und fing an, vertrocknete Blüten abzuschneiden. Üppig wuchsen die Pflanzen in ihren Kästen, die den gesamten Balkon einfassten. Nun sah er sie fast von vorn. Ein ausdrucksvoller, schöner Mund, elegant geschwungene Augenbrauen, eine kleine, zarte Nase, ein langer, schmaler Hals, wie bei einer Ballerina. Plötzlich erschrak er, da er nicht wusste, wie lange er schon so gestanden und ob sie ihn wohl bemerkt hatte. Er versuchte, sich von ihrem Bild zu lösen, er sollte seinem Tagwerk nachgehen. Aber er wusste nicht mehr, welches das war. Er könnte ins Institut gehen, aber danach wäre sie womöglich verschwunden. Er versuchte, sich zu bewegen, fühlte sich aber wie angewurzelt. Er gab sich einen Ruck und eilte in die Küche, um sich einen Kaffee einzuschenken, der inzwischen schal und kalt geworden war. Mit der Tasse in der Hand, hastete er zurück zu seinem Aussichtspunkt. Sie war immer noch da und mit den Blumen beschäftigt. Welch eine Hingabe und Ruhe, so versunken in ihre Tätigkeit, wie er, wenn er seine Leichen sezierte. Er zog sich einen Stuhl heran, weil sein Rücken wieder zu schmerzen begann und trank ein paar Schlucke von der bitteren Brühe, seine Kehle war ganz trocken geworden. Sie sammelte nun alle abgeschnittenen Blüten ein und fing an, die Pflanzen zu gießen. Auch das tat sie mit einer ergebenen Sorgfalt, die ihn rührte. Sie strich sich eine Strähne hinter das Ohr und blickte auf. Er erschrak zu Tode, aber ihr Blick blieb nicht an seinem haften, sondern verlor sich irgendwo in der Weite des Himmels. Dann wandte sie ihm den Rücken zu und ging zurück in die Wohnung. Er blieb einfach sitzen und wartete. Aber sie kam nicht zurück. Er musste kurz eingenickt sein, denn als er hochfuhr, sah er sie wieder. Sie hatte sich ein Kissen in den Rücken geschoben und las. Was tat sie wohl im Leben, was arbeitete sie, oder studierte sie noch? Aber eigentlich konnte er sich gar nicht vorstellen, dass sie normalen Dingen des Alltags nachging. Das passte nicht zu ihr. Vielleicht war sie, wie er, aus der Welt gefallen, einem Blumenmeer entsprungen, einem Gemälde oder Märchen entstiegen, um ihn zu entzücken. Genau das könnte ihre Berufung sein. Das war alles kein Zufall, alles sollte so kommen. Aber was denn eigentlich? Er war wie von Sinnen, so kannte er sich nicht, so fühlte und dachte er nicht. Er war ganz außer sich, was war nur los mit ihm? So hatte er nie für Gerda gefühlt, selbst am Anfang nicht.

Obgleich auch Gerda einst eine Schönheit gewesen war. Allmählich aber war alles an ihr erloschen. Er schob es auf das Alter und hatte sich nie gefragt, ob es etwas mit ihm zu tun gehabt haben könnte. Sie waren ein Paar geworden, dann Eltern und waren in die Jahre gekommen, sie waren ein Team, gut eingespielt, wie am OP-Tisch griff alles wortlos ineinander.