Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blatt & Ríos

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Valentín vive en una localidad del tercer cordón del conurbano bonaerense y es el emergente de un grupo de estudiantes que organiza acciones pequeñas en su distrito. Un profesor "distinto" se le acerca y lo invita a formarse, en principio con lecturas: Scalabrini Ortiz, Cooke, Jauretche. Detrás de cada acción, dice, se discute poder. Ya pasó el 2001 y el país está a punto, otra vez, de pasar de pantalla. Uno no decide lo que ama, novela de iniciación, acompaña con una prosa afilada, como en una larga discusión, el recorrido y el crecimiento de estos jóvenes politizados que vivirán con urgencia militante, y con ambición de poder, las primeras décadas del siglo XXI.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

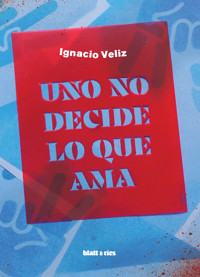

UNO NO DECIDE LO QUE AMA

Ignacio Veliz

Índice

CubiertaPortadaDedicatoriaEpígrafeLa MisiónLa comunidad de elegidosEscolioCopar la asambleaHoy vamos a RÖClandestinosDalmanRitornello ITapaditoTareas de capitalizaciónTrasvasamientoLa Renta míticaProvoca sensación ambigua en mí (ritornello II)RÖGonzaIntegralidadCita tabicadaLa casa operativaLa media Faraona (tarde te amé)El anillado de BermúdezEncuadramientoEnsayo de captaciónLa Faraona entera (La Tierra de la disimilitud)Ritornello IIIJaviLa Renta fácticaApuesta electoral. Primer intentoRitornello IVFracaso electoral: repliegue y estructurar la organizaciónTras la pistaEl Negro OchoaLa CasitaEsponsalicioLos FierrosEl ArmadoVuelta de RÖMame y SanguinettiSalidas con SanguiMesa chicaDía del NiñoEscolio IIApuesta electoral. Segundo intentoEl gordito de ShamrockEl corsoSer o no ser orgánicoLa Patria es la CulpaDiaminGestión o creaciónHecho político en el territorio. PreparativosHecho político en el territorio. ConsumaciónEl espacio de ConducciónRitornello VEl TuertoConstruir, irrumpir, disputarLa vuelta de la reuniónAdriánRitornello VIApuesta conyugalThe National AnthemActo HomenajeCaídosPurifica tu Templo¿Qué se puede perdonar?Boquita de urnaEscolio IIIHay tiempo, hay remedioSobre el autorCréditosA Cristina Fernández de Kirchner

“No tenemos que perder el derecho a denunciar nuestra destrucción, aunque sea por medio de palabras ya destruidas”.

Blanchot

La Misión

Sentirla blandita me frustraba, pero el sabor de su pija suave de bebé me producía una sensación de alivio que me recorría desde los hombros. Arrodillado, siendo una trola en el baño de RÖ, frente a un chaboncito random, bajo la hipnosis del cariño químico, sentí que atravesaba un portal: poder dominar a un hombre, tenerlo de las bolas.

Me dolían las rodillas y las tenía mojadas. Y mientras intentaba que se le parase sentí que me sumergía en un túnel. La primera imagen que sobrevoló la mamada border fue la cara de Bermúdez: rare. Fue un segundo. Un acto de demora, un flashback, un holograma de mis dieciséis sobre el fondo de esa pijita suave de bebé mientras cerraba los ojos. Un viaje sobre un muelle de afectos indescifrables, incómodos, indecibles. ¿Cuánto del malestar que viví, cuántas tensiones, frustraciones decantadas, acumuladas, se hubieran disuelto si le hubiera chupado la pija a Bermúdez? Él era ese tipo de líder-dealer del peronismo comunitario que nos repartía la línea justa a pibitos del Polimodal con el deseo ingenuo de reconstruir el país destruido que había dejado el 2001. Pero terminó mal. Obvio. Y antes de cagarlo a trompadas por gil, antes de disputarle la cumbre, antes de tejer una rosca de palacio, se la tendría que haber chupado y listo. Para que relaje. Sorprenderlo en el baño del centro cultural, a la medianoche, en un after-politik-meeting, empujarlo contra la pared, arrodillarme, agarrarle los huevos, bajarle la bragueta de ese jean de remisero que usaba siempre, mirarlo con cara de putita, meterle la mano adentro del bóxer. Agarrarla. Entera. Que se le pare. Sentirla. Ponérsela bien dura. Estirarla y dejarle la cabecita afuera. Empezar a chupársela, esa pija agria, esa pija católica de albañil, hasta exprimir la última gota de leche como si fuera el fucking santo grial del peronismo comunitario. Hacérselo varias veces, hasta que su mujer empezara a sospechar por qué caía siempre con el tanque vacío. Eso sí sería disputar poder. Una verdadera interna. No la pelotudez del parricidio y su pavoneo de prepotencias. ¿Qué es volverse un líder si no? Ser un hombre que humilla a otro hombre. Por eso, chuparle la pija, verlo gozar, dejar que se escurra en mi boca, hubiese sido una estrategia diferente, más sutil, como la de esos monitos de África, los bonobos, que algo saben sin saberlo y dominan la fuerza violenta del oponente poniendo el culo. Algo se condensa ahí, algo se advierte, algo se desvía. Una fina venganza lemebeleana como salida discreta. Elegante. Cortita y al pie. Y si digo discreta, es porque poner el culo todavía no me da. Pongo la boca, sobre todo para no hablar tanto. ¡Estoy cansado de hablar! De hablar y de hablar para mandarme la parte y autopercibirme no sé qué. Tomar el goce imaginario –patético– de chaboncito de hablar bien y desviarlo en un placer por chuparla bien.

Sentirme la trola más trola de la noche, arrodillada en ese baño de RÖ, fue edificante. Pero dicho así puede entenderse cualquier cosa, y no se trata de decir cualquier cosa, o un poco sí, no lo sé. De lo que sí estoy seguro es de que no quisiera que esto se leyera como una nueva novelita rosa de la subjetividad contemporánea que busque seguir mojando colitas cipayas. Acá se va a hablar de Política, Poder, Organización, Compañeros; palabras bruscas, firmes, ásperas, gruesas: en ruinas. Capaces de abrir lo que haya que abrir para mirar de frente lo que no se quiso, no se pudo, escuchar a tiempo. Porque por más que quiera olvidar esos años, siempre vuelven, como una deep web que sale a flote lentamente como la mierda de una napa, justo cuando pretendo mantenerla más escondida: me encanta sentirme especial a partir del desprecio de un otro, otra, otre, devaluado por gil, por normie, por cheto, por minita blanca fan del Estado Inclusivo. Miedos y dolores bien escondidos detrás de las ganas de humillar, para ser, como Yisus, finalmente castigado y azotado por otro Hombre.

¿Qué es un hombre? Mi primer muñequito de Rambo era un Hombre; Sabino Navarro y sus bigotes de mexicano lo era; mi vieja, por momentos, también era un Hombre; los albañiles que trabajaban en el fondo de mi casa con el torso desnudo, chivados, enseñándome a atajar penales, tirándome pelotazos fuertes a la cara para reírse de mí también eran Hombres; y componen ese mix de imágenes loopeadas, extrañamente superpuestas, que flotan en la napa de lo que implica ser un Hombre: una piel dura, gruesa, áspera y curtida por bancar pelotazos en la cara por albañiles correntinos.

“Endurecerse sin perder la ternura” siempre me resultó una máxima Guevara friendly bastante rara. Que “endurecerse” esté al principio y fije sentido y “ternura” al final, de mínima, sella el orden de prioridades. Donde endurecerse se presenta como imperativo y el “sin perder la ternura” opera como un parche, un consuelo, una coartada autoindulgente de zurdo con culpa por terminar homologado a aquello que combate. La ternura, antes que una cualidad, es un territorio sin el cual la confianza en las propias fuerzas se desvanece. ¿Por qué siempre acudimos a pedirle prestado el signo de la violencia a la derecha criminal de este país? Ok, el endurecimiento heroico fue lo que se tuvo a mano, cuando la cosa se puso heavy de verdad: un modo de vivir producido como respuesta a un antagonismo abierto. Crudo. ¿Tiene sentido adherir a un ideal de vida por y para la guerra?

Al chaboncito que le chupé la pija no se le paró. Y cuando me la chupó él a mí, tampoco. Percibo que el tribunal monto cristiano de siempre me estaba tomando examen en ese baño hediondo. La primera vez que hago algo para pasarla bien y ya, y no tener que responder por nadie, aparecen, sobrevuelan siluetas extrañas que me zumban al oído todo el tiempo cuando la empiezo a gozar: “¿Qué estás haciendo ahí? Clasemediero, ridículo”. Aunque me escucho, lo pienso mejor y tampoco me lo creo del todo. Nunca me relajé. Nunca me relajo, hasta cuando me relajo. ¡Conocí la pija de otro hombre! Genial. Misión cumplida. Lo importante es jugársela, siempre. La vida por la anécdota. Y armarse una vida, en ese nuevo y viejo: todo o nada. Como proletarizarse en los setenta, o flashear pobre comunitario en los dos mil, ahora la que va es mascarse un gañote, un buen gañote. Arrodillarse ante la promesa redentora, ante la nueva intimidad emancipada. Y aleccionar. Arrojarse a una vida más allá de esta vida en una pasarela ejemplar; y aleccionar. ¿Se puede hacer política sin fe en un Absoluto? No lo creo, así es la vida de los elegidos. “No vivieron para ellos, vivieron para los Otros” dijo Rodolfo Walsh acerca de su hija Vicky, que se voló la cabeza para no entregarse a los milicos, pero entregándose a la eternidad de una Causa. O como yo, que entrego mi boca para no hablar tanto, no entregar la cola y tratar de vivir una vida más allá de esta vida pero sin tanta tragedia. ¿Qué queda si no? Siendo un chabón cis, blanco y paki te la digo rápida: un embole. Un White Protective Husband deconstruido: re divino, sensible, con mujer psicóloga, psicopedagoga, psicosocial, psicoalgo, con guita pero no tanto, culta pero no tanto. Con casa en Colegiales o en Urquiza, cañas de bambú, porcelanato en los paliers, un labrador corriendo por el parque y esos regadores automáticos horrendos que tiran agüita toda la noche en el pasto. Tener pibes, mandarlos al IBA, al Pelle. Mostrar, todo el tiempo, lo bien que opinan de todo. Poner en blanco a la doméstica, contarlo en cada conversa, persuadirla de que vote a Filmus y, cuando menos lo imagine, encararla en el lavadero, durante su horario laboral, contra el lavarropas, para fugar un poco lo que pesa sostener ese circo. Pero ya no elegiría ese destino. No. La misión, y sus mantras, lo inhiben.

Pensándolo mejor, menos mal que no se me paró con ese chaboncito random. Y qué bien que a él tampoco se le paró. Así que fue. Quedamos en paz. A otra cosa. Ya era muy de maraca si no. Bajarme del imperativo de felicidad aspiracional paki en un trueque secreto por el deber de la experimentación queer fue un pase de magia, divertido, un alivio, pero en algún punto, sólo eso. ¿Qué es una erección? Cumplir, siempre cumplir. Ante tanta intemperie, tanto derrumbe, el goce más seguro es la ideología. Ever.

La comunidad de elegidos

Me llamo Valentín Molina y Bermúdez era mi profe. Tenía dieciséis y cursaba en un colegio católico hipersubsidiado del tercer cordón del conurbano bonaerense. Él, un negro letrado de treinta y pico. Feo. Horrible. Pero muy seductor. Como una pitonisa. Yo, medio zurdito, una zurdita blanca, medio jipi, medio punk. Un engendro postpúber que pululaba politizándose a tientas, con letras de canciones, lecturas fragmentarias y relatos setentistas de su vieja y su amiga. Ellas, perucas. Muy perucas. Como Bermúdez. Son los años que siguieron al 2001 y el conurbano es la misma tierra quemada y hostil que ahora, pero, como toda tierra quemada y hostil, era también la tierra prometida. “No hay salvación para el pueblo sumiso” rezaba la frase del “Chupadero” de Todos Tus Muertos que habíamos pintado en el patio del colegio para una actividad por la Noche de los Lápices. Y Bermúdez observaba. Debates en el aula, más y más debates, donde sobresalía mi retórica juvenil politizada. El aula: una vidriera para que Bermúdez me consuma. Su camisa semidesabrochada, demodé. De señor símil pobre y ochentoso. Era un profe distinto. Un Moisés guiando mis desiertos. Que me hablaba de Montoneros, de Peronismo, de izquierdas fallidas, de Teología de la Liberación y Teología del Pueblo. Un combinado en loop en el que sonaban Freire, Angelelli, Jauretche y Kusch. No era la clase de Filosofía, era la clase de Bermúdez: una pasti telúrica anfetosa impecable.

Quería militar. Lo tenía claro. Participaba en movidas, festivales autogestivos, marchas de aquí, marchas de allá. Pero faltaba algo, quería enmarcar mis acciones en algo más grande: una épica. No me agradaba la idea de que todo lo que estaba viviendo fuera sólo una anécdota teen diluida en una adultez liberal y predecible. Pero no era sencillo. La épica requiere trascendencias, y las disponibles en la góndola no resultaban muy seductoras. No me interpelaba el peronismo empírico por más epopeya setentista que me contaran. No me cebaba la idea de bancarle la parada a un PJ manchado con la sangre de Darío y Maxi. Pero a su vez, la izquierda tradi me resultaba pajera y lejana. Además, había algo del mandato materno del cual me era muy difícil correrme. De hecho, que yo recuerde, mi primer libro de cabecera fue Fidel y la religión. A los catorce lo saqué de la biblioteca de mi vieja. Un libro cubano, de un viaje que ella había hecho en los ochenta, con imágenes en sepia y de una calidad de impresión horriblemente soviética. Lo leí hasta la mitad, porque me emboló el curita progre que entrevistaba a Fidel Castro. Mi vieja me lo prestó, pero su mirada era extraña. Algo no cerraba. Y no sabía por qué. La sospecha se disipó una vez que caí en cama bajo una gripe furiosa: ella se acercó, me apoyó una bandeja con un tecito con miel y limón, me tomó la fiebre y me dijo con voz de vieja sobradora: “Tomá, leete esto, que estás muy zurdito”. Al lado de la taza de té junto a las tostadas con queso y mermelada estaba apoyado, casi acunándome, El Proyecto Nacional. El último libro de Juan Domingo Darth Vader. Anyway: Bermúdez era un Dios. Y una mañana, en una clase random que ya ni me acuerdo, entró al salón, interrumpió la clase y me llamó por mi apellido. Guau. Sentí un llamado. Mi apellido sobreimpreso en el mensaje tácito de una gesta. Frente a la mirada indiferente de mis compañeros me retiró y bajo un manto de secretismo nos metimos en una sala de profesores de primaria, oscura, con olor a humedad, inhóspita. Bermúdez, sin vueltas, se aflojó la camisa, sacó una hoja, dibujó una pirámide rara, me miró fijo y pasó a explicarme el plan:

—¿Conocés la fórmula de la pirámide chata?

Al parecer, el movimiento de los pibes que participaban en distintas experiencias comunitarias se estaba poniendo bueno. Demasiado bueno. Y había llegado el momento de dejarse de joder. Había llegado la Hora del Orden.

—Valentín, la cosa es así —Bermúdez siempre iba al grano—: todas las movidas están muy bien, caminan. Pero hay que pensar cómo se les va a dar forma. De lo contrario, o se diluyen o se corre el riesgo de que las operen desde afuera.

—¿Quién las puede operar?

—La gente del Perro César. Ellos ven con buenos ojos el laburo que están haciendo. Y yo los conozco, sé cómo operan: vienen, se hacen amigos tuyos… A todo esto, ¿ya conoce tu casa el Perro?

—No, pero el hijo cayó hace poco a tomar unos mates.

—¿Ves?

—¿Y yo? ¿Qué tengo que ver?

—Bastante. Te pusiste al hombro al grupo de pibes que más tracciona. Y se nota que vos no estás ahí para levantarte pibas solamente. Estás por otra cosa. Y te están mirando.

¡Yas!… lo había logrado. La gestión del brillo de mi mercancía juvenil politizada había provocado el efecto esperado. Y en ese momento sentí un cosquilleo dulce que me caminó por la espalda hasta los hombros; un soplo suave que me envolvía en un fino hilo invisible que me unía a Bermúdez y me dejaría conectado durante un largo tiempo.

—¿Y qué tengo que hacer? —deslicé en-tre-ga-da.

—Hay que empezar, de a poco, a construir la conducción del proceso. Y eso supone leer, discutir, formarse.

—¿Y cómo?

—Se empieza por los clásicos: Scalabrini, Cooke, Jauretche. Tengo un anillado de libros en fotocopias que les puedo prestar para que lean en el verano. Y después iremos viendo. A la vez, hay que pensar nombres y asignar responsabilidades, trazar objetivos a mediano y largo plazo. Siendo claros: hay que estructurar de a poco esta experiencia. Pero ¿ves…? —señaló la pirámide—. Tiene que ser una pirámide sin punta. Una cabeza cerca de su base. Sin cúpulas cerradas, ni una vanguardia despegada de su Pueblo, pero también es un hecho de que no todos están en condiciones.

—¿De qué? —pregunté, ingenuo.

—De saber que siempre detrás hay un proyecto de poder.

Sí, lo dijo. Con frialdad, como se debe. No había que caer ni en la zurdeada clásica de una élite separada del Pueblo, cual “patrulla perdida”, ni reproducir un autonomismo romántico e ineficaz, del que en el distrito aún quedaban sus restos.

—¿Sabés lo que pasa, Valen? El autonomismo es el nuevo juguete para nenes bien de Capital que no necesitan del Estado porque ya tienen un par de cosas resueltas. Discutir poder es discutir el Estado, no me jodan. El poder popular no niega al Estado sino que se organiza a través de él, ¿captás? —e hizo un gestito, muy tierno, con las manos—. Hay que leer lo que pasa en Venezuela, mirá a los Zapatistas si no. Cavaron trinchera… ¿y ahora?

Yo asentía, sin decir una palabra. Al parecer él pensaba que yo curtía autonomismo piquetero o algo así, porque una vuelta me había cruzado con unos pibes medios anarcos, que sostenían, a duras penas, el único MTD que había quedado en pie. Pero nada que ver. Bermúdez era un persecuta.

—Si no se disputa el Estado, el poder real, el poder económico, nos va a pasar por arriba… ese es el tema. Y estas ideas de moda no son otra cosa que la expresión de una clase media bien cagona, porteña, que siempre juega al achique y prefiere quedarse romantizando la huerta porque, de última, nunca van a morfar de la huerta.

Pensaba en silencio, me iba en imágenes, recuerdos, y lo miraba. Me detenía en su camisa semiabierta y transpirada. Lo miraba a los ojos, advertía cómo agarraba uno de sus cigarrillos baratos apagado entre los dedos y me dejaba, en el placer de recibir, por fin, una línea. Una línea peruca. Chonga y peruca. Y si bien la chatura de la pirámide me sonaba raro y un poco a eufemismo, le daba ese touch basista que tanto agradaba a mi incipiente sensibilidad cristiano peroneana: la pasti telúrica que nos repartía Bermúdez en sus clases estaba haciendo efecto y pegaba bien. Las intuiciones punk poco a poco se devaluaban, y sobre su suelo se asentaban las certezas de una trascendencia acogedora: una línea que nos atravesaba, desde lo alto, desde la frialdad de un Padre que ordena y te la pone. No había dudas: me estaba volviendo peronista. Mientras, Bermúdez continuaba su diatriba contra los jipis y los sucios autonomistas y se explayaba en anécdotas de su militancia en los ochenta y en digresiones sobre el ERP, sobre las FAP y la Alternativa Independiente, sobre cómo había arrugado Víctor De Genaro el 20 de diciembre. Bosquejábamos juntos, embriagados de conexión viril, el cónclave secreto de los líderes naturales del proceso. Pero para ser claro: no se trataba de otra cosa que de una típica mesa chica que, como supo decir alguna vez, cual mamushkas, siempre iba a albergar una mesa aún más chica.

—Las jerarquías existen —deslizó al paso e hizo un silencio—. Para vos, Valentín, decime… ¿quiénes son?

Tomó una lapicera y comenzó a escribir las iniciales de los nombres que yo le dictaba, uno a uno, sellando la carga de la apuesta:

GF (Gonzalo Figueroa)

LD (Lucas Dalman, “El Chino”)

VM (Valentín Molina)

JR (Javier Rodríguez)

—Cuatro para arrancar está bien —dijo mientras doblaba el papelito y se lo guardaba en el bolsillo de la camisa. Al parecer el número cuatro era el indicado para iniciar la conspiración. Y dado que eran todos alumnos suyos, cuando el encuentro estaba por concluir, Bermúdez propuso un pacto:

—Por un tiempo, nadie tiene que saber de esta mesa.

Era tal la responsabilidad que asumíamos, y tan inconfesable el interés que nos movía, que debíamos ocultarnos de nuestras novias, madres y amigos cual Batmancitos de bajo presupuesto que camuflaban su proyecto monto jacobino de salvación –en un municipio recóndito del conurbano– a través de un inocente packaging de comunidad feliz.

—¿Alguna chica? —me preguntó.

Era verdad, éramos todos pibes. ¿Será que en mi fuero interno no confiaba demasiado en las potencialidades de “cuadro” de ninguna de ellas? Así es, no me inspiraban. Las veía algo naif. Pequeñas Maru Botanas jipis con imaginación de grupo misionero. No había minas oscuras. No había Batichicas.

Escolio

Vir: el valiente. Varón. Varona. No hay género. La vida de un Hombre es la vida de un soldado. Distancia. Del cuerpo, de sí, de lxs otrxs y el silencio del que sabe callar: el amor al Conductor será el secretito mejor guardado. El Secreto último de la mamushka. Ser militante –acatar una línea– es dejarse engendrar. Como una Trinidad íntima de cuerpos sin roce: Él, vos, la línea. Pensalo… Militar es una entrega donde esperás recibirla: recostado, en cavidades dóciles, donde el fluido de imágenes –de ser como él– lubrica la ambición de ganar, siempre ganar, hasta volverse un cadáver. Maquillado, con pintitas. Bermúdez no existe, nunca existió y puede ser cualquiera. Un maestro. Un filósofo. Un entrenador de básquet. Un sacerdote. Un político profesional. Un cuadro experimentado. Un mito setentista. O un heredero del mito setentista. O todos esos ropajes juntos: un ser pequeño con astucia investido de relatos extraordinarios. Bermúdez funciona como un tótem. Un operador de creencias que posibilita el pasaje a otra vida superior, en el que se entroniza un fragmento de la religión viril: la política separada de la vida.

Copar la asamblea

Gonza miraba la hora. Se comía las uñas y me hacía un guiño para que empecemos: jugábamos la de siempre, la técnica habitual de caer por separado y acomodarnos uno en frente del otro para tejer mejor el consenso de nuestra línea y no aparecer como “bloque”, aunque claramente lo éramos. Estábamos en el SUM de la escuela 26, un polimodal perdido de Ollarbide, que al parecer contaba también con un merendero que se dejaba entrever en el fondo del salón: una cocina repleta de señoras muy obesas que maniobraban vasos y ollas, de las que emanaba un olor a leche en polvo que producía una atmósfera decididamente vomitiva. La convocatoria a la asamblea había sido lanzada básicamente por nosotros –aunque el sello fuera el del “Frente”– con el propósito de ver cómo seguir después de casi tres meses de negociaciones infructuosas con Mabel Fariña, “Mabelita”, la concejala encargada de aplicar la ordenanza 2045 que establecía que la empresa de bondis de mayor peso en el distrito debía cobrarle la mitad del boleto a cada pibe que mostrara el carnet correspondiente. El issue era que “Mabelita”, además de concejala, era esposa del Oso Fariña, un sujeto execrable, presidente del concejo deliberante desde hacía más de veinte años y del cual todo Ollarbide conocía sus “negocitos” con la empresa de bondis en cuestión, como, por ejemplo, cobrarles comisión a los vendedores ambulantes que rancheaban toda la vereda de la estación, o la miniempresa ilegal que expendía los carnets estudiantiles.

Gonza volvió a fijarse la hora. Me miró, le hice una seña y arrancamos. Tomó la palabra, pero me pareció que no era del todo claro. Y al cabo de unos minutos, agarraron la manija otros pibes “más barriales” que nosotros, cuyo talento se basaba en exaltar esa condición pintoresca. Pero, siendo honestos, decían estupideces. Pasaban los minutos y me inundaba el fastidio. Iban casi tres meses de juntarnos y la cosa quedaba siempre en la nada. “¿Qué hago?”, pensé mientras soportaba el olor a leche cortada y reseca que venía de la cocina de esa escuela merendero, “¿Digo algo? Ya está, me mando”.

—Hola… soy Valentín. Del Colegio Santa Teresa del Pilar.

Batir un nombre así, de un semiprivado catolicón, me sacaba todo el punch de lo que pudiera decir a continuación. Pero bueno, fue. Nuestro hándicap era otro. Portábamos armas más precisas, recursos con los que otros, claramente, no contaban. Siendo claros: sabíamos hablar. Y, para el caso, activar agendas, contactos, vía los familiones católicos progres del distrito: un pseudopatriciado megalómano, con sus abogados, sus créditos de “buen vecino politizado” y, sobre todo, sus vínculos incestuosos con los entrañables villanos de siempre: los concejales panzones y vitalicios del Partido Justicialista de Ollarbide. Además, Gonza era un Figueroa. Hijo del legendario Roberto para buena parte del bloque justicialista.

No recuerdo lo que dije pero algo gustó. Algo. O al menos me quedó esa impresión. Y lo recuerdo como un golpe, un impacto físico: percibir, por primera vez, el aplomo de un silencio que te escucha. Y te hace sentir reconocido, mínimamente cotizable, excitante, sobre todo para un gordito que esconde su cuerpo cada vez que puede. Está bueno ser chabón (y no ser visiblemente puto, obvio) para estas cosas. Cuando venís en la mala, siempre, de algún modo, te salva. Cualquier mínimo talento, aunque sea medio pelísimo, el que sea, te permite ponerte en valor de cara a veinte pibas, pibes, que te miran y te ubican en no sé dónde, sólo por conjugar dos ideas, qué digo dos, media idea revestida de un par de palabras barrocas y efectistas, y listo. Fue. Te ven, te escuchan, sobre todo ella: Laura, del Centro de Estudiantes del colegio San Gabriel, de unas tetas enormes, firmes, que sería capaz de chupar un mes entero como si fuera un bebé recién nacido. Me sigue mirando, la veo, lleva puesto un enterito bordó gastado medio rollinga, con un escote capaz de alojar lo más furioso. ¿A quién se le ocurriría decir algo en concreto para resolver algo en concreto en esa situación? A nadie. No me jodan. O al menos a mí me importaban más bien poco los concejales vitalicios y panzones y Mabelita y el Oso Fariña y Ventura, el intendente, y la empresa de bondis garca y toda esa caravana de seres del mal. Y si bien me cabía la organización del pueblo, la lucha por los derechos y todo ese flash, no era a razón de no vivir ese instante fugaz y delicioso donde la mirada zorra de Laura me confirmaba bien posicionado, en ese torneo tácito de pendejitos con ego disminuido, compensado con sus ganas de escucharse escuchado bajo golpes de efecto retóricos, puros golpes de efecto, que quedan en nada pero te la suben. Hablo de pendejitos porque las pibas de cada centro de estudiantes, no sé, eran como hormiguitas. ¡Las hormiguitas de la militancia! ¡Operativas! Re operativas. Pero nunca se les escuchaba una palabra.

Pero Laura era distinta. “La relojera” la apodamos con Gonza y Javi, porque, obvio, estaba buenísima y relojeaba al más jugadito. Al que iba para adelante. Al que no dudaba. Y sí, fija que hablo, digo algo “interesante” y me relojea. Pero no sé, algo pasa y me retraigo. Me pongo medio tenso, durito, cuando advierto que me mira demasiado. No me la banco. O sea, si me la levanto a esta piba que es un camión no sé qué voy a hacer. ¿Ir al cine? No. Re goma. ¿Ir a tomar una birra? Puede ser… ¿Y si da para coger? ¿A dónde la llevo? Pará. Pará un poco. No te anticipes, sólo te mira y ya. Capaz da chapar y sólo es eso. Mejor, mejor la dejo pasar. Digo algo que la corte y fue. Que se la levante Gonza, que está más fuerte y seguro la puede traccionar para nuestro espacio. ¿Qué estoy diciendo? ¿Tan loser tengo que ser? Sigo hablando: hablar y hablar. En la militancia, onda que tenés que hablar. Se vive de eso. Ya ni sé qué digo, pero sigo, tengo que cortar porque voy a cagarla. Listo. Ya está. Laura juega con la lapicera. Se la lleva a la boca, la muerde. Qué perra. Me relojea. Hace lo mismo con Gonza. Y toma la palabra. Nunca había dicho nada. Era su primera vez.

—Creo que acá se habla demasiado… y hay que resolver. La empresa está recontra arreglada con todo el bloque del PJ, que es mayoría en el concejo, y nos van a patear de vuelta. ¡Estos hijos de puta nos van querer patear de vuelta! —La avivan, la aplauden: la asamblea se levanta—. La reunión de mañana con el Oso Fariña y Mabelita es cualquier cosa… lo sabemos, nos la consiguieron estas abogadas que trajeron acá los chicos del Santa… que todo bien, muy técnicas, pero de política no saben nada. Fariña nos va a boludear. Por eso hay que dejar de dar vueltas y poner lo que hay que poner. Mover para el jueves a los pibes, que justo cae 16, y demostrarles la fuerza que tenemos. Somos cinco colegios. Podemos mover, mínimo, trescientos compañeros. ¿Estamos?

La cosa, de un momento a otro, se encendió, y Laura nos hizo quedar como unos clasemedieros que sólo sabían ofrecer abogadas y contactos, y, evidentemente, nos comió en dos pancitos. Ella sola. Y claro, las hormiguitas la odiaban, porque eran todas unas petisas feas y llenas de envidia. Gonza la miraba raro. No la quería. Gonza era otra vedetonga que buscaba cartel: moderaba, deseaba sobresalir, costara lo que costara. Yo también era otra vedetonga deseosa de cartel, pero Laura me pudo y me doblegó: era una bomba. Una mezcla de Alicia Eguren y Panam, con look barrial y un toque stone. Encima pintaba que era medio pobre. O sea: re garpaba. Con Gonza ocupamos todo el espacio de la palabra posible, con las piernas abiertas, pelando pseudolucidez de chaboncito. Pero ella ganó. Supo escuchar el pulso de la realidad, administró los silencios y cuando nadie la esperaba… ¡zas!, bajó la línea justa. Cómo me gustaba. Cuando la asamblea votó su moción y cerramos el encuentro, Laura me clavó la mirada y se acercó sigilosa.

—¿De qué colegio eran ustedes? ¿Santa qué…?

Hoy vamos a RÖ

La Genyi manijea y me llena el WhatsApp de mensajes, agitándomela para salir. “Pendeja insoportable”, pienso, y no le contesto. La pava chifla. Hierve hace aproximadamente cinco minutos y es muy probable que se haya quedado sin agua. Otra vez, cae otro mensaje. La Genyi de nuevo. Llego a verlo por arriba, sin abrirlo: “Fui a lo de Guille. Compré caramelitos: hoy probás La Faraona”.

En el monoambiente de Díaz Vélez sólo hay un sillón cama, una minicocina, un colchón hundido que traje de mi casa de Ollarbide y una bolsa de consorcio de donde saco la ropa. Ya pasaron dos meses desde la ruptura. Y Javi no está, ahora que le rancheo el derpa para zafar un tiempo se queda más seguido en lo de la Genyi o en lo de Adrián, otro amigo nocturno. Zafar, un tiempo. “Acá podés desplomarte… ¿sabés?” me dijo Javi anteanoche, mientras abría una lata de birra helada y me preparaba el colchón con una manta. Zafar, un tiempo –sin tiempo–: el monoambiente de Javi es un limbo donde todo se suspende y se aplacan un poco los ecos de la culpa: cómo cuesta mirar las cosas de cerca, más aún cuando están destruidas. Las imágenes, los recuerdos, las voces. Me gustaría volver a ver al Chino un día de estos. Creo que lo extraño. Pero ahora sólo necesito quedarme acá y no ver a nadie, y cenar este medio paquete de galletitas de algarroba y quizás escuchar Los Encargados toda la noche, bajo la idea remota de hacerme ese té negro de saquito que nunca llego a preparar porque el agua se seca en la pava. No quiero moverme de este colchón. A lo sumo, intentaré cruzar a la GNC a comprarme unas empanadas, una soda y mirar Arma Mortal 4 al lado de los tacheros como el domingo pasado, y a la mierda. Me llega otro mensaje. Esta vez es Javi. “¿Estás en el mono bb? Hoy vamos a RÖ. ¿Nos vemos allá?”.

Clandestinos

A la primera reunión secreta en lo de Bermúdez fuimos pedaleando juntos con la adrenalina de estar metiéndonos en una secuencia extraña. El Chino pasó a buscar a Gonza, luego me buscaron a mí y de ahí fuimos a lo de Javi, que quedaba cerca de la casa de Bermúdez. Como dije: era la primera reunión, y antes de ese día, durante toda una semana, había tenido que gestionar las infaltables bilaterales: reuniones “espontáneas”, a solas, con cada uno de los elegidos. El objetivo no era simple. Se trataba de convencerlos de que una integración con Bermúdez y su gente a través de una mesa juvenil secreta era lo que demandaba la etapa. Bermúdez conducía hacía unos años un armado comunitario integrado por una pequeña banda de docentes cristianuchis y referentes barriales ligados a Cáritas, que poco a poco se había ido despegando de la Iglesia y había ido asumiendo un discurso más “político” y de apoyo al gobierno. Mi presentimiento indicaba que si aceptábamos la propuesta de Bermúdez nuestra incipiente experiencia iba a dar un salto hacia una gesta mayor, en sintonía con lo que estaba viviendo el país, ya que lo que veníamos haciendo, si bien crecía, tocaba un techo: solos, siendo pibitos, sin línea, no íbamos a durar mucho. Durar. Re fordista durar. Re siglo XX durar. ¿Quién quiere durar? No lo sé. Al menos yo en ese momento quería durar, que lo vivido trascendiera algo más que mi adolescencia rari postcrisis y su pasión oscura por todo lo que se desmembra, por todo lo que se hunde, se hace mierda y se destruye. Anyway. Bermúdez era un Dios. Y me ofrecía eso: consistencia. Solidez. Sensatez. El movimiento de sus dedos, de sus manos negras, ásperas, gruesas, y el efecto de realidad de sus palabras duras operaban en mí con excelsa eficacia, para sacarme esa cosa zurda infantil y anarca que no lleva a ningún lado, salvo a una desidia lumpona travestida de purismo ideológico. “No, man, ya fue todo ese mambo alternativo y rebeldón”, me decía a mí mismo, mientras maduraba la segunda oferta que me había propuesto: un predio cedido por la Iglesia con una casa cuasi en demolición pero con lo mínimo para hacer base y armar movis culturales desde ahí. Pero lo más tentador era lo primero: reunirnos con él cada quince días en secreto a tramar conspiration. Flashear cuadro. Orga, y todo ese monto mood, en una reunión con él, cual jesuitas a solas con su maestro buscando evangelizar guaraníes.

En las charlitas bilaterales puse en juego algunos puntos que me había tirado Bermúdez y, además, sin darme cuenta, se me pegaban varios de sus yeites: la pirámide chata, la necesidad de asumir nuestros “liderazgos naturales”, en fin. Les conté que la onda era integrarnos de a poco a una mesa con más actores que él comandaba y que, a fin de cuentas, se trataba de dar un salto: “de lo social a lo político”; “de lo social a lo político”; “de lo social a lo político”. Uf. Me quemaba el paty y giraba en loop la consigna postpiquetera del momento, como una pasti barata que pega anfetosa. Porque sí, porque antes que sucumbir a ese universo bajón de ONGs finlandesas que financian talleres de huerta en el culo del mundo del subdesarrollo a cambio de fotitos cool margi en páginas de internet horrendas, no sé, era eso o quedar a la deriva en una jipiada zurda sostenida en base a rifas y bingos que juegan gordas pobres toda una noche de viernes down en alguna casucha “del pueblo organizado”. No, querido. Ya no iba más ese flash. La mano era ir por el Estado y por la caja del Estado: jugar fuerte, y dejarnos de joder con la boludez comunitaria eterna. En fin, la charla con todos fue buena, relativamente buena. Menos con Gonza. Con él todo era más tenso y denso, pero no porque hubiera argumentos, razones, sino por los afectos turbios, subterráneos, de siempre; a ver, básicamente Gonza no se bancaba que yo fuera el primer “elegido” de Bermúdez y que mantuviese un diálogo directo conmigo. Pero al final aceptó, claro. Sin mucho reparo. Igual que Javi, que hacía todo lo que le decía Gonza. Pero el Chino fue un poco más complicado. A él no le convencía la idea del pacto de silencio y el hecho de ocultarle la existencia de esta mesa al resto de lxs compañerxs.

—Es transitorio, Chino… un primer momento para organizarnos nosotros y listo.

—No me cabe, Valen, qué sé yo. ¿Qué le digo a mi vieja? ¿A dónde le digo que voy?

—Decile que venís a mi casa, a andar en skate, o a lo de Javi. Fue… Además, Silvia va a entender… justo ella.

—Mirá, voy a ir, pero quiero plantearlo y discutirlo ahí mismo. Con Bermúdez y ustedes.

—Me parece perfecto. De eso se trata. Discutir y evacuar dudas. Estamos en un momento clave, en el que si no empezamos a darle dirección a todo esto…

—Sí, ya sé, ya sé… lo de la jipiada sin norte. No me lo repitas. Pero eso no tiene nada que ver con andar mintiéndoles a los mismos pibes que después queremos convencer de no sé qué cosa. Además, yo no soy peronista.

—Chino, vení igual y plantealo.

—Perfecto, pero vos dejá de repetir cada cosa que te dice Bermúdez.

—Estás diciendo cualquiera, ¿sabés? Cualquiera mal, porque yo…

—Tengo razón y te das cuenta, así que cortala.

—Para nada, me parece que tenés un poco de cagazo de salir de la cómoda…

—Cortemos acá, Valen.

—Cortemos.

Con Dalman sabíamos cuándo frenar y no pudrirla.

Era miércoles. Ocho de la noche. Pedaleamos en silencio. Atravesamos a oscuras una calle larga, de tierra, llena de pozos. Con gorras viseras tapándonos la cara, por si nos cruzábamos con alguien conocido. La noche era insoportable: calor, mucho calor, cigarras chillando, mosquitos y una humedad semirural muy pegajosa. Se venía una tormenta del fin del mundo. A todo esto, Gonza y yo éramos los únicos que conocíamos el camino. Gonza, porque le había llevado un trabajo práctico a última hora, hacía unos meses, cuando había estado a punto de llevarse su materia. Y en mi caso, porque con mi vieja una vez lo habíamos levantado en la ruta con el auto un día de lluvia y lo habíamos llevado hasta la casa. Llegamos. Puntuales. Tocamos una campana que oficiaba de timbre rústico junto al portón de lata pintado de negro. Bermúdez salió a recibirnos con su cara de negro áspero y su chomba cremita demodé semidesteñida, con unos shortcitos blancos bien cortitos, divinos, con el loguito viejo de Adidas. Estaba todo muy oscuro. Relampagueaba.

—Se cortó la luz, muchachos… —soltó Bermúdez, mientras cerraba el portón.

Pasamos al interior de su casa con timidez. Nos acomodamos, dejamos las mochis en cada silla y nos sentamos alrededor de una mesa con mantel de hule iluminada con dos velas encendidas apoyadas en dos tacitas de café. La mesa estaba cubierta de libros sepiosos, arriba de fotocopias y superpuestos a un cuaderno rayado con varias lapiceras. Se respiraba un ambiente monacal, que se confundía con la ansiedad de que la reunión, la primera de todas, saliese perfecta, de que sintieran lo mismo que yo había sentido hacía unas semanas en el primer encuentro con él; que sintieran el vértigo, la tensión de iniciar un camino superior y traspasar el mundo de los mundanos para acceder a otro tiempo y a la Verdad que espera y reposa en ese otro tiempo. Los chicos, en silencio, corrieron las sillas y se sentaron. La cara de Gonza era de pocos amigos, al igual que la de Dalman. Pero, de pronto, apareció una mujer: con vestido blanco y volados jipones. Era la esposa. No la conocíamos. Ni pensábamos que tuviese esposa. Pero sí, y era una mujer muy bella, con cara angelical, blanca, como de otra clase social. Una mirada sonriente y algo sexy, como de niña malvada, y dentro de una perfo fem clásica, de mujer de, que acompaña las aventuras clandestinas de su marido.

—Hola, chicos, ¿cómo andan? Soy Virginia.