5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Zugreise von Chur bis nach Istanbul: Angelika Overath erzählt eine west-östliche Fahrt durch den Balkan. Wie viel Freiheit kann es geben zwischen drei Menschen unterschiedlicher Kulturen, die einander suchen und sich selbst finden?

Als Baran im schweizerischen Chur den Zug besteigt, ahnt er bereits, dass nichts mehr so sein kann, wie es war. Sein Lebenspartner Cla entfremdet sich ihm. Und auch er hat sich verändert. Er liebt Cla, aber nun hat er die Bündnerin Alva, Clas vorherige Partnerin und Mutter ihres gemeinsamen Kindes Florinda, kennengelernt. Was bedeutet diese unerwartete Nähe? Je länger Baran aus dem Zugfenster schaut, hinter dem die Landschaften ihr Gesicht wechseln, je vertrauter ihm die Menschen in den Abteilen werden mit ihren Geschichten, desto mehr mischen sich Erinnerungen und gegenwärtiges Erleben. Orte und Zeiten gehen ineinander über. Im Nachtzug von Sofia nach Istanbul bricht eine Entscheidung auf, die am Ende alle überraschen muss.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Zum Buch

Eine Zugreise von Chur bis nach Istanbul: Angelika Overath erzählt eine west-östliche Fahrt durch den Balkan. Wieviel Freiheit kann es geben zwischen drei Menschen unterschiedlicher Kulturen, die einander suchen und sich selbst finden?

Als Baran im schweizerischen Chur den Zug besteigt, ahnt er bereits, dass nichts mehr so sein kann, wie es war. Sein Lebenspartner Cla entfremdet sich ihm. Und auch er hat sich verändert. Er liebt Cla, aber nun hat er die Bündnerin Alva, Clas vorherige Partnerin und Mutter ihres gemeinsamen Kindes Florinda, kennengelernt. Was bedeutet diese unerwartete Nähe? Je länger Baran aus dem Zugfenster schaut, hinter dem die Landschaften ihr Gesicht wechseln, je vertrauter ihm die Menschen in den Abteilen werden mit ihren Geschichten, desto mehr mischen sich Erinnerungen und gegenwärtiges Erleben. Orte und Zeiten gehen ineinander über. Im Nachtzug von Sofia nach Istanbul bricht eine Entscheidung auf, die am Ende alle überraschen muss.

Zur Autorin

Angelika Overath wurde 1957 in Karlsruhe geboren. Sie arbeitet als Reporterin, Literaturkritikerin und Dozentin und hat die Romane »Nahe Tage«, »Flughafenfische«, »Sie dreht sich um« und »Ein Winter in Istanbul« geschrieben. »Flughafenfische« wurde u. a. für den Deutschen und Schweizer Buchpreis nominiert. Für ihre literarischen Reportagen wurde sie mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet. Sie lebt in Sent, Graubünden.

Angelika Overath

Unschärfen der Liebe

Roman

Luchterhand

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2023 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Karte: Astrid Fischer-Leitl

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

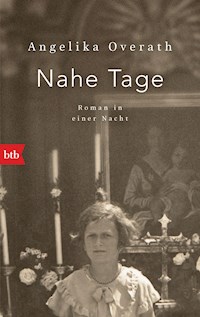

Covergestaltung: buxdesign, München unter Verwendung eines Motivs von Angelika Overath

ISBN 978-3-641-25713-2V004

http://www.luchterhand-literaturverlag.de/

www.facebook.com/luchterhandverlag

Für Aaron Benedikt Wolf, der Dinos Christianopoulos übersetzt, mit einem Wink zu Fabienne du Neckar

Parting is all we know of heaven, And all we need of hell.

Emily Dickinson

Inhalt

Chur – Sargans

Sargans – Landeck

Landeck – Graz

Graz – Maribor

Maribor – Zagreb

Zagreb – Belgrad

Belgrad – Niš

Niš – Dimitrovgrad

Dimitrovgrad – Sofia

Sofia – Kapıkule

Kapıkule – Halkalı

Halkalı – Istanbul Sirkeci

Dank

1. Chur – Sargans

Als Baran Anatol Chronas an einem Herbstmorgen in Chur einen Zweitklassewagen der Schweizerischen Bundesbahnen bestieg, wußte er, daß ihm keine gute Ankunft bevorstand. Und doch sollte er sich täuschen über das Ausmaß dessen, was ihn erwartete. Den abgenutzten Koffer, ein Erbstück seines griechischen Großvaters, schon auf Brusthöhe, zögerte er kurz und hob das Leder doch nicht in die Gepäckablage. Er setzte den Koffer wieder ab.

Durch das Fenster sah er Alva, die auf dem Bahnsteig stand und fröstelte.

In wenigen Minuten schon war er in Sargans. Von dort aus würde der Zug weiterfahren, den Walensee entlang, unter der Steilwand der Churfirsten, am Zürichsee vorbei bis Zürich. Er aber würde in Sargans umsteigen. Ab Sargans gab es eine Verbindung bis Graz. Der Zug überwand die Alpen. Die Gleise liefen wenige Kilometer durch Liechtenstein, dann querten sie Österreich, Vorarlberg, Tirol, Salzburger Land, Steiermark. Von Graz aus konnte er den direkten Anschluß über Slowenien nach Kroatien nehmen, bis Zagreb. Dann Serbien, Belgrad, Niš, weiter nach Bulgarien. Von Sofia bis Edirne, der einstigen Hauptstadt des Osmanischen Reichs an der türkisch-griechischen Grenze. Dann war er schon fast in Istanbul.

Er trat näher zum Fenster. Alva sah ihn an. Er hatte etwa 30 Stunden Reisezeit vor sich. Und als er den metallenen Hebel ergriff, mit dem sich das Fenster herunterschieben ließ, empfand er den Gedanken an die Stunden in Eisenbahnabteilen, die nun begannen und die ihn, ohne daß er viel entscheiden mußte, über Gleissysteme, eiserne Schienen, von einem Land ins nächste bringen würden, als einen besänftigenden Aufschub. Unterwegs war er noch nirgendwo und mußte niemand sein.

Das Fensterglas war schmutzig. Alva trug das Kind auf dem Arm. Wie nah sie war hier am Bahnsteig. Und schon weit weg.

Alva, hatte Cla gesagt, Alva heißt auf Rätoromanisch weiß. Aber das sei ein Zufall. Zwei Sprachen fielen in ihrem Eigensinn zusammen. Denn der Name Alva käme aus dem Schwedischen und bezeichnete dort einen Elfen oder eine Fee. Je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau Alva hießen. Und Cla hatte ihn angesehen, seinen Kopf zwischen seine Hände genommen und gesagt: Alva gilt für beide Geschlechter, wie dein Name auch. Baran, hatte er gesagt, Regen. Und er hatte ihn geküßt. Seine Lippen waren kühl gewesen, und seine Hände auch.

Cla war bereits vor einer Woche abgereist. Er war jetzt sehr gefragt. Ein Schweizer Intellektueller in Istanbul. Der Kulturmäzen eines Byzanz-Projekts hatte ihn angerufen. Es sei wichtig. Und eile. Ein Flug für ihn könne sofort gebucht werden. Man mochte Cla und schätzte ihn. Fast drei Jahre lebte er jetzt schon in Istanbul. Mit ihm, Baran, einem griechisch-türkischen Nobody mit Gastarbeiter-Hintergrund, der im Ruhrgebiet zur Schule gegangen war. Natürlich sprach er gut Deutsch. Und doch wußte er, daß ihm immer wieder Formulierungen unterliefen, die für Cla, den promovierten Akademiker, befremdlich waren. Aber Cla war um seinetwillen gekommen. Er hatte seine Existenz als Schweizer Gymnasiallehrer mit ordentlichem Rentenanspruch aufgegeben und war aus dem Engadin zu ihm gezogen. Zu ihm, dem ersten Mann, den er liebte. An den Bosporus. Als er Cla gegenüber einmal aufgezählt hatte, was er alles so unternahm, um Geld zu verdienen, oder was er sich erlaubte, auch wenn es nicht viel einbrachte, hatte ihn der Gedanke erschreckt, daß Cla den Eindruck gewinnen könne, er lebe unsicher. Und daß er vielleicht in den Augen des Engadiner Lehrers ein Versager war. Denn schließlich tat er alles und nichts. Er dolmetschte bei Behörden, schrieb für andere, die es nicht so gut konnten, weil sie kaum in der Schule gewesen waren. Er verfaßte Liebesbriefe und Nachrufe, füllte Rentenpapiere aus und Versicherungspolicen. Er konnte Griechisch, Türkisch, wenn es sein mußte auch Englisch. Und eben Deutsch. Ein Deutsch aus den Düsseldorfer Gastarbeiterjahren seiner Eltern; dann das Deutsch aus Berlin, einige Semester hatte er Psychologie an der Humboldt-Universität studiert. Er kellnerte, hütete Kinder in einer Diplomatenfamilie in Bebek und kochte für sie, wenn das philippinische Mädchen einmal nicht da war. Er hatte seine Lyrik-Projekte am Theater in Cihangir, übersetzte den berühmten Konstantinos Kavafis und den außerhalb Griechenlands kaum bekannten Dinos Christianopoulos ins Türkische. Er fuhr Taxi. Aber Cla, der solide Schweizer Lehrer, antwortete nur: Du kannst so vieles! So verschiedenes, Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Und dann hatte er hinzugefügt: Du traust dich, freier zu leben. Und er hatte seine Stirn gegen sein Schlüsselbein gelegt und kaum hörbar noch gesagt: Ich bewundere dich.

Als sie sich kennenlernten, damals in jenem Winter in Istanbul, schrieb Cla über Nikolaus von Kues, Cusanus. Der spekulative Universalgelehrte von der Mosel hatte im Winter 1437/38 den byzantinischen Kaiser und den Patriarchen auf Galeeren von Konstantinopel nach Italien begleitet. Zunächst nach Venedig, dann nach Ferrara auf ein Konzil, bei dem sich die Ostkirche und die Westkirche wieder vereinigen sollten. Um was hatten sie sich gestritten? Er begriff es immer noch nicht – filioque: und aus dem Sohn! Ging der Heilige Geist aus Gottvater hervor oder auch aus dem Sohn? Und Cla hatte von den Männern auf den Galeeren erzählt, von ihren Gesprächen, ihren Freundschaften, von den weißen Falken des Kaisers und von der Angst des Patriarchen, der immer fror. Und von der Schiffskatze. So eine Reise über die Meere war lang und gefährlich. Sie gerieten in Stürme, Piraten griffen sie an. Und Cla hatte ihm den Gedanken der coincidentia oppositorum erklärt. Das hatte ihm gefallen. Wenn Gott, so Cusanus, allmächtig war, dann mußte er alles sein können. Das Größte und das Kleinste zugleich. In Gott fielen die Gegensätze zusammen. Sie hatten viel miteinander gesprochen, damals.

Und als Cla sich entschlossen hatte, ganz zu ihm nach Istanbul zu kommen, da hatte er ihm geholfen, in Istanbul zu beginnen. Mühsame Anfänge. Lähmende Tage in Schluchten von Gängen, die nach Linoleum und Wachs rochen. Stufen um Stufen in Treppenhäusern, die immer weiter stiegen, um Stempel für Papiere zu bekommen, die sie dann doch nicht brauchten. Sie bestachen. Sie zitierten Onkel und Cousins und Cousins von Onkeln. Sie telephonierten mit der Schweizer Botschaft. Endlosschleifen. Und schließlich hatte Cla eine Aufenthaltsgenehmigung und den Zettel, der es ihm erlaubte, Arbeit anzunehmen.

Heute war Cla in Istanbul der Schweizer, der im Goethe-Institut ein- und ausging, den man auf den einschlägigen Empfängen der Stadt sah. Und strahlend stand er mit einem Glas Wein in der Hand im Prunksaal des Deutschen Generalkonsulats unter dem lebensgroßen Ölbild von Wilhelm II., auf dem der Kaiser einen Fez trug und seine Freundschaft mit dem Schlächter Abdülhamid II. bekundete; zusammen tüftelten sie an der Idee der Bagdadbahn. Man war froh über Cla, den höflichen Theologen, der mit griechischen und lateinischen Quellen umgehen konnte, diesen Rätoromanen, der aussah wie ein Türke. Der rätoromanische Redewendungen zitierte und auch türkische. Diese zwar nur mit Mühe und kaum verständlich. Aber man mochte selbst das. Seinen tapferen, seinen aussichtslosen Willen zur Integration. Ich kenne das, hatte Cla gesagt, ich komme aus dem Engadin. Wenn da einer aus einem Dorf ins nächste heiratet, wird er dort niemals ganz dazugehören. Und er, Baran, war auf den Gedanken gekommen, daß er es aufgegeben hatte, sich irgendwo ganz integrieren zu wollen. Seine Heimat war das Fremdsein. Er sah das weniger pathetisch als sportlich.

Cla sollte also wieder übersetzen, einen Stab von Kunstkuratoren unterstützen, europäischen Geist (was immer das sein sollte!) versprühen. Und so war er eine Woche früher abgereist.

Baran sah, wie Alva das Kind kurz von ihrem Arm hinunter auf den Bahnsteig stellte. Sie versuchte nun, ihm ein Wollmützchen, das sie aus ihrem Rucksack genommen hatte, aufzusetzen und dann die Kapuze seines Anoraks darüberzuziehen. Es war windig. Das Kind wollte nicht recht, und so brauchte diese kleine Handlung Zeit.

Wenn er, Baran Anatol Chronas, der Türke, der Grieche, der Sohn von Gastarbeitern, der Mann in Clas Bett, es richtig verstanden hatte, ging es bei diesem Byzanz-Projekt um die Frage, ob es erlaubt sei, Gott darzustellen. Und zwar vergleichend, in den drei abrahamitischen Religionen, mit Schwerpunkt auf der griechisch-orthodoxen Kirche und dem Islam. An Alvas Küchentisch hatte Cla, Florinda auf dem Schoß, die einen Keks auf seine Brüchigkeit hin untersuchte und Krümel mit der Fingerspitze aufstupste, davon gesprochen: Durfte man sich ein Bildnis machen? Durfte man Gott zeigen? Und wenn nicht, dann wirklich gar nicht? Oder auf bestimmte Weise doch, in besonderen Büchern? Es gebe da schon erstaunliche Spiegelbilder in Bibeln, in Heiligenlegenden: Jesus, der Zimmermann, auf dem Esel am Palmsonntag. Mohammed, der Krieger, auf dem Pferd vor der Schlacht.

Zunehmend gab es Kultur- und Bildungsinitiativen, die Aufklärungsarbeit leisten wollten in der politisch vorangetriebenen Islamisierung des Landes. Und Cla bekam Arbeit. Er verstand, daß Cla meist zusagte. Es war eine willkommene Abwechslung zu seinem Unterricht am Gymnasium. Ein privates Elite-Institut, in den grünen Hügeln vor dem Schwarzen Meer, verborgen in einer Siedlung, die ebenso viele Swimmingpools wie Villen aufwies. Er hatte sich das einmal auf Google Maps angesehen, all die blauen Rechtecke im Grün, im Grau. An vier Tagen die Woche brachte Cla hier Kindern reicher Eltern etwas Deutsch bei.

Frühmorgens holte ihn ein Schulbus ab und brachte ihn abends wieder zurück. Er lebte mit seinen Schülern in einer Blase. Immerhin, so sagte Cla, sei das Essen gut. Und den einen oder anderen Schüler hatte er gern.

Florinda auf dem Bahnsteig wehrte sich gegen das Mützchen. Alva schien zu argumentieren. Aber lehnte das Kind das Mützchen wirklich ab oder sah es den Anfang eines Spiels, dem die Worte der Mutter Nahrung gaben?

Wie heute Alva ihn zum Bahnhof brachte, so hatte er vor einer Woche Cla zum Gleis begleitet. Er hatte Cla seinen Schal umgelegt und Cla hatte ihm den seinen gegeben. Schale tauschen, Gerüche, fast Haut. Es war ihr Ritual, wenn sie sich für eine Nacht und länger trennen mußten. Sie hatten sich kurz umarmt, und er hatte Cla ein wenig verstohlen unter seinem Schal, der nun Cla wärmen sollte, auf den Hals geküßt. Er hatte seinen Geruch eingesogen, der sich mit dem seinen mischte. Junge, sei brav, hatte Cla gelacht, und ihm durch das Haar gestrichen, genieße unsere schöne Schweiz! Und Baran hatte für einen Moment gedacht, daß Cla ihn an seinen Vater erinnerte, an die Brüder seines Vaters. Levantinisch mit dunklen Augen, kurzen schwarzen Locken, das Gesicht noch gebräunt vom Wandern unter der Bündner Sonne.

Er hatte dauernd auf die Uhr sehen müssen. Er war nervös gewesen, wie immer, wenn sie sich trennten. In anderthalb Stunden würde Cla am Zürcher Flughafen sein. Dort einchecken. Koffer, Laptop, Mantel in die Plastikschalen der Laufbänder. Sicherheitscheck. Paßkontrolle. Flugzeit bis Istanbul drei Stunden.

Er legte noch einmal seine Stirn auf Clas Mantelkragen. Er roch das Salz des Bosporus, den Diesel der Fähren. Er hörte die Möwen schreien.

Er hatte Cla nachgesehen, wie er die Trittbretter des Zuges nahm. Wie er gleich im ersten Waggon blieb. Hinter der Glastür. Seinen Koffer in die Gepäckablage hob. Zu ihm hinauslächelte. Beobachtet, wie Cla seinen Mantel auszog – wie er seine Schultern dabei durchdrückte –, den Mantel an den Haken über der Bank hängte, sich setzte. Sich setzte an einen der Fensterplätze, deren Scheiben auf den Bahnsteig gingen.

Cla drehte sich leicht zu ihm um; er hob die Hand.

Baran hob die Hand.

Und als er wieder zu sich kam, stand er schon auf der Rolltreppe, die hinaufführte in die Churer Altstadt.

Alva lächelte. Florinda sah ihn ernst an. Sie trug nun das Mützchen unter der Kapuze. Er nickte den beiden zu. Seine Hände umfaßten immer noch den Riegel, mit dem man das Schiebefenster öffnen konnte. Es mußte ein Ersatzwagen sein. In den neuen Zügen ließen sich die Fenster nicht mehr herunterschieben. Dort gab es nur noch die Klimaanlage. Florinda legte ihr Gesicht in Alvas Achsel wie in ein Nest.

Er flog nicht mehr.

Gut, er sah auch die ökologischen Gründe. Aber zunehmend fühlte er sich fehl am Platz in den gläsernen Arealen der Flughäfen mit ihren numerierten und durch Buchstaben gekennzeichneten Gängen, den Laufbändern, die ihn wie Material beförderten. Ihn schwindelte in den Himmeln, in den Wolken, die über allen Ländern gleich aussahen. Er fürchtete diese tote Zeit, die ihn erinnerungslos machte. Wo war er, wenn er im Luftraum war? Ausgesetzt. Splitter eines rasenden Pfeils in Ruhe. Icharm in einer Geschwindigkeit, die sein Körper nicht verstand. Und so war er, wie ursprünglich geplant, länger geblieben. Um dann von Chur aus mit dem Zug nach Istanbul zu fahren.

Eine Woche hat sieben Tage.

Er sah Alva, die den Blick immer noch gegen die Glasscheibe richtete, hinter der er stand. Florinda auf ihrem Arm lehnte sich zurück, drehte sich ihm zu. Er zog an dem Griff. Aber das Fenster sperrte. Er verstärkte den Druck, setzte noch einmal an, dann ging es doch. Er war erleichtert über dieses Gelingen und winkte etwas verlegen hinaus. Florinda warf die Ärmchen in die Höhe und schwenkte sie auf einmal in einer wilden Heiterkeit, als wolle sie den Augenblick seines Fortgehens auswischen. Wie groß sie schon war. Ein Mädchen von zwei Jahren, das begonnen hatte zu sprechen.

Geht jetzt, sagte er, schau, die Kleine! Alva nickte.

– Gute Reise, Baran! Sie zögerte. Ihr Blick stand wieder still. Melde dich zwischendrin! Ihre Wangen hatten diesen Glanz, den sie haben konnten, wenn sie erregt war. Granatapfelblüten, dachte Baran. Im Türkischen war das eine Farbe.

– Paß auf dich auf! Sie umschloß das Kind enger.

Er nickte lachend, was sollte ihm schon geschehen im Zug!

Er sah, daß ihr kalt war.

Seine Hände lagen jetzt mit den Unterarmen auf der Kante des Fenstermetalls. Alva stand auf dem Bahnsteig, etwas tiefer als er. Sie war schmal, knabenhaft. Selbst noch ein Kind; er erschrak, als er das dachte.

Zwischen Bahnsteigdach und den Gleisen floß ein trübes Licht. Gerade noch war Sommer gewesen. Mit Apfelbäumen, deren Gezweig bis hinunter auf die Wiesen reichte, und der Heiterkeit von Sonnenblumen in den Bauerngärten. Solche hinter Zäunen kultivierte und gebändigte Fülle kannte Baran aus Istanbul nicht.

Jetzt roch es nach Herbst. Rochen Bahnsteige nicht immer nach Herbst? Feucht und metallisch? Baran faßte die Schiene des heruntergeschobenen Fensters fester.

Alva kam näher ans Glas, sie ging auf die Zehenspitzen, und er gab ihr noch einmal die Hand. Und als er auch kurz nach einem Händchen des Kindes greifen wollte, erwischte er nur den Ärmel des Anoraks. Florinda kreischte auf, als begänne nun ein Fangspiel. Instinktiv ließ er los.

– Macht’s gut, ihr zwei! Danke für alles. Sicher, ich melde mich.

Alva nickte. Gute Reise, Baran, gute Reise.

Er haßte Abschiede. Sie gelangen ihm nie. Immer blieb das Gefühl eines Versagens zurück. Und diesmal besonders. Er sah noch die wehenden Haarsträhnen in Alvas Gesicht, als sie sich umdrehte mit dem Kind, und wie sie ihr Gesicht an das Kind schmiegte, gleichsam ihren Kopf in seinen weichen Körper legte, als solle es nun sie bergen. Wie sie in Richtung Unterführung davonlief und, ohne sich noch einmal umzusehen, schon auf den Stufen verschwunden war.

Er schob das Fenster hinauf. Er setzte sich. Das Abteil war fast leer. Die frühen Morgenstunden waren vorbei, in denen Schüler im Pulk oder Angestellte einsam in den Reihen von ihresgleichen unterwegs waren. Und als der Zug nun langsam anfuhr, empfand er für einen Moment eine unerwartete Erleichterung.

Er hörte das Doppel-Klopfen der Räder auf den Schienen: vor-bei, vor-bei, vor-bei. Er bog den Kopf zurück gegen die Lehne und schloß die Augen. Der Zug beschleunigte: vorbei, vorbei, vorbei. Er machte die Augen auf.

Ihm schräg gegenüber, jenseits des Gangs, eine Vierer-Sitzgruppe weiter, saß eine grauhaarige Frau. Ihre Dauerwelle lag so unauffällig wie perfekt. Mit beiden Händen hielt sie den Bügel einer Tasche aus Lederimitat auf dem Schoß. Die Knie unter ihrem karierten Mantel geschlossen, die Füße in den Schnürschuhen eng nebeneinandergestellt, als wolle sie ihre Gestalt in Ordnung halten für die Reise, aufgeräumt in sich selbst. Mit einem Kopftuch würde er sie in eine Istanbuler Metro übernehmen können. Er sah auf ihre Knöchel. Hautfarbene Stützstrümpfe. Die Frau hatte ihren Kopf gegen das Fenster gerichtet. Ob sie allein lebte?

Die Räder schlugen gegen die Gleise. Der Zweiertakt beschleunigte weiter.

Ja, sie lebte allein. Morgens trank sie einen Milchkaffee an ihrem Küchentisch, Resopalplatte, Blick in einen Garten. Baran wollte ihr einen Garten geben. Mit einer Regentonne, in der sich die Wolken und die Zweige eines Pflaumenbaums spiegelten, und die Rosen waren schon geschnitten. Standen die letzten nicht in der Stube auf einem niedrigen Beistelltisch, rosa, gelb, weiß, mit den Photographien der Kinder, der Enkel, des verstorbenen Mannes?

Sie sah in den wohlversorgten Garten. Die sauber gesiebte Erde des Komposts war auf den Beeten verteilt. Ihren Rosenstöcken hatte sie gelagerten Pferdemist gegeben.

Sie nahm ein Brot aus ihrer Tasche. Sie schlug die Serviette, in die es eingewickelt war, zur Hälfte nach unten. Nun biß sie von einem Stück Käse ab. Die Seitenrinden hatte sie heute morgen mit einem Küchenmesser weggeschnitten. Frischer Alpkäse, den ihr die Schwester vorbeigebracht hatte. Die Kühe waren jetzt wieder auf tieferen Matten. Ja, sie hatte eine Schwester, verwitwet wie sie. Nun, wie in Kindertagen, wieder die sichere Vertraute.

Baran richtete sich ein wenig auf. Er saß weit genug entfernt von ihr, um ihr ruhig zusehen zu können.

Alpkäse aß man nicht in dünnen Scheiben. Alpkäse mußte man mit den Zähnen spüren. Sorgsam wegbeißen von einem dicken Stück. Damit sich das Aroma – Geschmack, sagten die Schweizer und meinten mit diesem Wort Geruch und Geschmack – im ganzen Mund verteilte. Immer wieder hatte Baran darauf geachtet, wie die Schweizer ihren Käse aßen. Sie konnten ihn kauend kosten, als hätten sie die Kuh, die die Milch dafür gab, eigenhändig gemolken. Solches Stolzsein in Ruhe hatte ihn fasziniert. Schweizer, so kam es ihm vor, sahen auch zu ihren Bergen, als hätten sie sie geschnitzt. Und sie hüteten ihre Landschaft. Waren Türken stolz auf das Weiße Meer, das Schwarze Meer? Ein Meer kann man nicht schnitzen, es kommt und geht. Und er dachte an den Müll der Strände.

Ein Fries von Hochhäusern und Häuschen mit Ziegeldächern floß vorbei.

Und was bedeutete es, wenn es im Schweizerdeutsch kein Wort für Geruch gab? Alle anderen Sprachen, die er kannte, unterschieden Geruch und Geschmack. Man unterschied ja auch die Nase und die Zunge als verschiedene Organe.

Und er roch Cla, und er schmeckte ihn.

Ein Grün von Wiesen jetzt. Höfe. Wiesen. Höfe. Auf manchem Geviert Pferde. Misthaufen hinter Verschlägen. Wie in den Gärten erschien das Ländliche in einem Zustand der Zähmung. Doch von oben antwortete zerklüftete Härte, Bergzüge mit Steilhängen; in ihren Höhen waren sie weiß vom frühen Schnee. Baran sah hinauf, als wären Wege zu erkennen.

Vorsteigermoral, hatte Alva gesagt. Man brauche Vorsteigermoral. Er hatte nicht verstanden. Alva war Alpinistin. Oft ging sie mit Freundinnen klettern. Und die, die vorsteige, habe eben das größere Risiko. Sie muß die Expreßschlingen in die Zwischenhaken einhängen. Und dann in den unteren Karabiner der Expreßschlinge das Seil. Wenn die Vorsteigerin stürze, stürze sie ab. Jedenfalls weit tiefer als die Nachsteigerin, die ja am straff gezogenen Seil klettere. Bei einem Sturz falle sie nur so weit, wie das Seil sich dehne. Man klettere deshalb meist im Überschlag, eine Seillänge steige die eine vor, die nächste die andere.

– Dann ändere man mit jeder Seillänge die Moral?

Alva hatte aufgelacht und ihn kurz angesehen.

Nur wenn eine Kletterin sehr viel schwächer sei als die andere, dann steige die stärkere immer vor. Das sei anstrengend.

Und warum eine starke Kletterin mit einer viel schwächeren in die Wand ginge?

Alva hatte ihr Messer in das Glas Quittengelee getaucht und die halbflüssige Masse langsam auf ihrem Brot verteilt.

– Wenn man sich eben gern hat.

– Und man kann auch zu dritt klettern?

– Ja. Schon. Über der Butter glänzte nun eine transparente Schicht Gelee. Sie hob das Brot zum Mund und biß hinein. Sie kaute. Nahm einen Schluck Kaffee: Dann ist es aber immer derselbe, der vorsteigt. Er führt ein Doppelseil mit zwei Seilsträngen, an jedem Strang ist ein Nachsteiger eingebunden. Der Vorsteiger steigt bis zu einem Standplatz und sichert erst den ersten Nachsteiger und, im Abstand von fünf bis zehn Metern, den zweiten. Damit der obere, falls er abstürzt, nicht in den unteren fällt.

Sie hielt kurz inne.

– Zu dritt braucht es einfach eine besondere Sicherungstechnik.

Die Morgensonne schien zum Küchenfenster herein auf ihre Hand. Durch das Gelee hindurch glänzte die weiße Butter wie ein Gletscherfeld. Quitten und Schnee, hatte er gedacht. Das war Alva, Quitten und Schnee. Und dann fiel ihm ein, daß Butter im Schweizerdeutsch auch Anke heißen konnte, der Anke. Alva, Anke, Anker. Ja, vielleicht war sie auch ein Anker. Lebenssicher. Mit Vorsteigermoral. War sie das?

Links von ihm nun der Alpenrhein, ein flacher Fluß in einem breiten, von Kieseln gesäumten Bett, Schwemmholz, knochenbleich. Darüber die vertrauten Höhenzüge in einer mit der Bewegung des Zugs sich ändernden Perspektive. Er hatte dieses Bergmassiv von Alvas Dachgeschoßwohnung aus gesehen. Nur deshalb wußte er seinen Namen. Wie heißt dieser Berg, hatte er gefragt.

Und dann hatte er auch verstanden, daß das Bier, das sie hier tranken, nach dem Berg hieß: Calanda. Und als Cla nun nach dem türkischen Efes-Bier fragte, da hatte Baran es den beiden nicht sagen können, woher dieser Name kam. Aber noch am Abend hatte er bei einem Calanda-Bier im Netz recherchiert. Tatsächlich: Ephesos!

Der Name kam von der Stadt in Ionien, einer der ältesten Städte Kleinasiens. Und er war hin- und hergesprungen auf verschiedenen Seiten und hatte gelesen, daß bei Ephesos das Haus der Maria stand, in dem die Mutter Gottes eine Weile mit dem Apostel Johannes gelebt haben soll. Bevor sie dort starb. Wie die beiden wohl wirtschafteten? Zwischen Zisterne und Kaminfeuer, unter Feigenbäumen. Es roch nach wilder Minze, nach Thymian. Jagte Johannes für Maria Hasen? Hielten sie Vieh? Er sah die Mutter Jesu, wie sie über einem Trog eine graue Tunika aus Leinen wusch. Eine zweite aus Wolle hing schon zum Trocknen.

Historisch belegt war der Ort als Wohn- oder Sterbeort Marias nicht. Aber ein romantischer deutscher Dichter – ausgerechnet! – hatte ihn zu einem Pilgerort für Christen und Muslime gemacht. Cla kannte natürlich auch diese Geschichte. Jahrelang sei Clemens Brentano im Münsterland am Krankenbett der Mystikerin Anna Katharina Emmerick gesessen und habe die Augustiner-Nonne nach ihren Visionen befragt. Seine Notizen versah er mit eigenen Ideen und veröffentlichte die Texte in verschiedenen Büchern. Eines handelte vom Marienleben. Es wurde ins Französische übersetzt. Daraufhin begannen Ende des 19. Jahrhunderts französische Geistliche, nach dem sehr genau beschriebenen Haus bei Ephesos zu suchen. Sie hatten gelesen, es habe einen Blick auf die Ägäis. Die Ruinen, die sie fanden, Reste eines byzantinischen Kirchleins, Mauern von Wohntrakten, reichten ihnen, um zu glauben, daß sie an der richtigen Stelle waren. Weitere Expeditionen folgten. Man restaurierte. Und bald reisten Christen und Muslime an, um hier Maria, Maryam, zu verehren. Für muslimische Frauen und für Arme galt eine Fahrt nach Ephesos bald so viel wie eine Pilgerreise nach Mekka.

Er liebte Pilgerstätten, auf deren Boden sich verschiedene Religionen begegneten. Und Heilige, die sich mischten, weil unter demselben Namen verschiedene Legenden erzählt wurden. Und wenn ihm etwas an Flughäfen gefiel, dann waren das die Räume der Stille, die für Menschen jeden Glaubens bereitstanden, und in die auch jene gehen durften, deren Glauben nicht so sicher war. Daß ein Mensch an gar nichts glaubte, schien Baran Anatol Chronas unwahrscheinlich, ja letztlich unmöglich. Man konnte doch an den Freund glauben! Oder an den Briefträger. Und wenn da niemand war, reichte auch eine Stadt, ein Meer, ja natürlich, am liebsten eine Stadt am Meer mit einem Poste restante-Schalter. Thessaloniki, dachte Baran. Oder ein Gebirgszug, ein Garten, ein Hund oder Hühner, die man bei ihren Namen rief. Oder der Altar eines Küchentischs, an dem man eine Weile bleiben durfte. Mit einer Tulpenteetasse oder einem Calanda-Bier. Mit dem Duft von Quitten auf der Fensterbank.

Mit dem Duft von Quitten. Dieses Süße zwischen Pfirsich und Limone, ein Geruch, der aus dem Bitteren das Milde von Rosen entließ. Tröstend. Erregend wie der Flaum auf einer Knabenwange. Kardamyli, damals. Griechische Kindertage bei der Großmutter in der Mani.

Wie alles durcheinanderging. Wie alles gleichzeitig da war und verschwand mit dem Band der Bilder vor dem Glas. Vorbei. Wiesen, Berghänge. Der Zug fuhr weiter. Und er fiel zurück.

Kardamyli. Sie saßen auf den Stufen am Geschlechterturm. Es war gegen Abend. Sie waren barfuß und spielten mit den Zehen im Sand. Der Sand war warm. Aber auf den Bergen wartete schon die erste Kühle der Nacht. Vielleicht begannen sie zu frösteln. Sie rückten näher aneinander. Jeder von ihnen hatte ein kleines Schälchen aus gepreßtem Glas vor sich. Es war gefüllt mit gebackenen Quitten.

Am Nachmittag hatten sie der Großmutter geholfen, die Früchte mit einem Leinenläppchen abzuwischen, bis der Pelz verschwand und sie gelb glänzten wie frisch geölt. Und sie waren stolz gewesen, daß ihnen die Großmutter, die Giagia, ein scharfes Messerchen mit Holzgriff gegeben hatte, dazu ein Eichenholzbrettchen, auf dem sie die Früchte vierteilen durften und entkernen. Die Großmutter schichtete die Stücke auf ein Blech. Sie legte einige Kerngehäuse dazwischen. Damit es geliert, sagte sie. Nicht essen, sagte sie! Die Kerne seien giftig. Er hatte damals wohl zum ersten Mal das Wort Ydrokyanio, Blausäure, gehört und gelernt, daß das Gute und das Giftige so nah beieinanderliegen können. Ja, daß das Gute manchmal das Giftige für das Gelingen braucht.

Die Großmutter übergoß die Quittenschnitze mit etwas Wasser, bis der Boden gerade bedeckt war. Dann streute sie eine Tasse Zucker darüber, einen Teelöffel Gewürznelken. Sie steckte Zimtstangen dazwischen. Zerschnitt eine Zitrone, drückte die Hälften in kreisenden Bewegungen über dem Blech aus. Sie öffnete die Eisentür des Küchenofens – von hinten züngelten die Flammen – und schob das Blech hinein.

Am frühen Abend, das Glasschälchen mit den gebackenen Quitten in der Hand, legte er den Kopf auf die Schulter des Cousins, und die Partie seiner Wange auf dem Weg zum Ohr wurde eins mit dem Geruch von Quitten und der rauhen Schale der Frucht.

– Schau dort, die Schwalben! Sie sammeln sich, sie ziehen nach Afrika!

– Es sind junge Möwen. Sie bleiben.