Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

West-Berlin! Jene verschwundene Insel, wo die Kneipen die ganze Nacht aufhatte, damit der Kiez die Revolution planen konnte, wo das Bier billig war und Bockwurst mit Brot als Abendessen galt. Wo die Häuser Einschusslöcher aus dem Krieg hatten und die Mauer die Bundeswehr draußen hielt. Wo die Stadtregierung regelmäßig in Bausümpfen versank und die S-Bahn nicht fuhr. Wo Alteingesessene, Türken und zugezogene Studenten nebeneinanderher lebten, im Winter der Kohlenstaub durch die Straßen waberte und im Sommer das Gras. Der Halbstadt, die 1949 entstand und 1989 verschwand, ist dieses Buch gewidmet, für das viele bekannte AutorInnen und JournalistInnen, die hier geboren wurden oder die hierher zogen, etwas beigetragen haben. Für die, die dabei waren und für die, die es wissen wollen. Mit einem Cover von Gerhard Seyfried. Seyfried, geboren in München, lebt seit 1976 in Berlin, er ist einer der bekanntesten Karikaturisten Berlin. Er hat fünfzehn Comicalben veröffentlicht, davon vier mit Ziska Riemann, dazu zahllose Cartoons und Plakate, die in 25 Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt wurden. Er begann seine Karriere beim Stadtmagazin "Blatt" im München und lebte zeitweise in den USA und der Schweiz; er schrieb vier Romane zur deutschen Geschichte. "Bunt und hässlich, aber herzlich ... Unser Berlin war eben speziell. Einfach zum Wehmütigwerden" Hella Kaiser, Der Tagesspiegel " ... so viel Tränen werden vergossen ... dass der Westen auch nicht mehr das ist, was er einmal war." Arno Widmann, Berliner Zeitung " ... äußerst interessante Erzählungen verschiedenster Protagonisten ... ein unterhaltsames Bild der ehemaligen Frontstadt." Wilhelm Klotzek, Radio Berlin-Brandenburg "Unser West-Berlin ... wird an manche heute legendäre und verklärte Ereignisse erinnern." Thomas Frey, Berliner Woche

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Autor

Gerd Nowakowski

Kerstin Schilling

Bernd Matthies

Detlef Kurth

Gretchen Dutschke

Paul F. Duwe

Ulli Kulke

Erkan Arikan

Tanja Dückers

Paul Hockenos

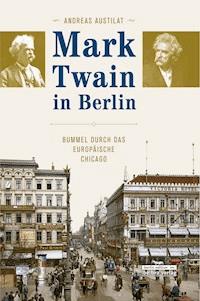

Andreas Austilat

Ingo Lamberty

Michael Sontheimer

Rosa von Praunheim

Aus dem Südost-Express

Aus dem Südost-Express

Kerstin Schilling

Gerd Nowakowski

Harald Martenstein

Martina Schrey

Wladimir Kaminer

Harald Jähner

Thomas Rogalla

Uwe Rada

Eva C. Schweitzer

Titel

Der Tag, an dem Kennedy kam

Weihnachten in West-Berlin

Die Berliner Fluchhäfen

Wir Kinder von Kreuzberg

Rotwein im Knast

Die schöne Sigi

Die Drückeberger-Kolonne

Vom Wedding nach Wilmersdorf

Transit nach Wessiland

Helden in der Hauptstraße

Abenteuer im Plänterwald

Fickzimmer und Badewanne

Otto Schwanz und der Bausumpf

Überleben in Berlin

Geisterbahn unter Kreuzberg

Die Betroffenenbühne

Macht’s gut, Nachbarn

Fundevogel

Das Wannsee-Proletariat

Kubat im Niemandsland

Die Kaviarschaufel

Diesseits von Eden

West-Berlin 2000

Inselzeit

Das sozialistische Paradies

Der Tag, an dem Kennedy kam

Von Gerd Nowakowski

Als John F. Kennedy im Sommer 1963 West-Berlin besuchte und vor dem Rathaus Schöneberg sagte, „Ich bin ein Berliner“, erlangte die Stadt nicht nur die Aufmerksamkeit der Welt, diese Äußerung brachte die Berliner auch zusammen. Viele von ihnen waren auf den Beinen, um den amerikanischen Präsidenten zu sehen; einer von ihnen war der damals 13-jährige Gerd Nowakowski, der am Checkpoint Charlie auf JFK wartete.

„Heiter mit nur sehr geringer Niederschlagsneigung“, hat der Wetterbericht für diesen 26. Juni angekündigt. So herrschen am heutigen Mittwoch beste Bedingungen für den Besuch des amerikanischen Präsidenten, der die ummauerte Stadt schon seit Tagen in eine fiebrige Erwartungshaltung versetzt hat. Unangemessen, so scheint es manchem, ist nur die Wortwahl im Wetterbericht: „Der Luftdruckanstieg der letzten Tage hat Deutschland in das Niemandsland zwischen zwei Fronten gebracht“, steht im Tagesspiegel. Auf so eine Wortwahl reagieren wir in Berlin empfindlich; wir leben schließlich in der „Frontstadt“. Hier aber geht es um ganz andere Fronten: Über der Nordsee hängt das Tief Melusine, und über Warschau, weit im Osten, hält sich der Kern eines Hochdruckgebiets.

Warschau, das ist nicht nur an diesem Mittwoch für den 13-jährigen Schüler unvorstellbar weit entfernt. Am Checkpoint Charlie, hinter jener weißen Linie in der Friedrichstraße, noch im Niemandsland, da kennen er und seine Freunde sich aus, die diesen Besuch als Abwechslung im Schulalltag ansehen. Allerdings, Niemandsland war eigentlich nicht der korrekte Begriff, denn die paar Meter vor der hässlichen mit Stacheldraht gekrönten Mauer gehörten eigentlich schon zu Ost-Berlin.

Von Ost-Berliner Seite kamen nur selten Soldaten zur Inspektion des Mauerwalls, hinter dem die gefährliche Zone lag, mit starken Scheinwerfern, die den gerodeten Todesstreifen beleuchteten. Von West-Berliner Seite trauten sich die Polizisten auch nicht auf den Streifen im Schatten der Mauer. In diesem Niemandsland hatten er und seine Freunde sich schon häufiger aufgehalten, und die kleineren Jungen hatten zugeschaut, wenn sich die Älteren mit wichtigtuerischer Geste eine Zigarette ansteckten.

Heue ist der Junge wieder hier. Alle Schüler der eingemauerten Stadt haben schulfrei. Jetzt stehen Tausende von Menschen hier und jubeln einem Mann zu, der hundert Meter entfernt auf einem weiß gestrichenen Podest steht und nach Osten über die Mauer schaut. Gut, dass er so erhöht steht. Sonst hätten die 13-Jährigen den US-Präsidenten inmitten der Menge gar nicht sehen können. Sie haben ihren Platz gefunden, in dem schmalen Streifen zwischen der Mauer, deren Platten und Steine so grob und nachlässig gefugt sind, dass sich der Mörtel herausgedrückt hat, und der Fassade des einzigen Hauses, das der Krieg an diesem Ort noch übriggelassen hat und in dem die Apotheke „Zum weißen Adler“ liegt.

Die Jungen haben ein paar Pappschilder dabei — gebastelt im Schulunterricht. „Welcome, Mr. President“, haben sie sorgfältig mit weißer Farbe darauf geschrieben. Der 13-Jährige hat sein Schild an ein roh gehobeltes Vierkantholz genagelt. Es ist so lang, dass er es weit über seinen Kopf in den Himmel strecken kann, damit der Gast es nicht übersieht. So roh ist das Holz gehobelt, dass sich der Junge einen Splitter in die Hand bohrt. Das tut weh. Aber das stört ihn nicht. Er will den Mann sehen, der für ihn und seine Freunde wie ein Filmstar ist. Ein Mann wie aus einer anderen Welt, den USA. Keiner von den Jungs war jemals dort, eine solche Reise können sie sich gar nicht vorstellen. Viele Nachmittage haben sie nach der Schule am Tempelhofer Feld an dem Zaun gestanden, hinter dem die Flugzeuge der amerikanischen Luftwaffe starten und landen, und sich ausgemalt, wohin die Menschen wohl fliegen. Die USA sind fern wie der Mond, den die Amerikaner erobern wollen; sie haben schon ein halbes Dutzend Astronauten ins All geschickt. Doch wissen die Jungs, dass alle Amerikaner riesige Autos fahren und in ihren Häusern riesige Kühlschränke stehen. Keiner ihrer Väter hat ein Auto, geschweige denn einen solchen Straßenkreuzer. Viele Eltern haben ja noch nicht einmal einen Kühlschrank.

Die Apotheke „Zum weißen Adler“, die sich hier im toten Winkel der Weltgeschichte befindet und erst 1970 dicht machen wird, hat heute geschlossen. Oben in den Fenstern des Eckhauses aber, das achtzehn Jahre nach Kriegsende so aussieht, als sei es nur notdürftig hergerichtet, stehen die Menschen und winken dem Präsidenten zu. Schon Tage vorher hatte die Polizei überall in der Stadt die Bewohner wegen der Sicherheit des Präsidenten aufgesucht.

Alle Mieter wurden mit Merkzetteln versorgt, auf denen ihnen eingeschärft wurde, keine Fremden in ihre Wohnung zu lassen. Die Hausbewohner, die näher an der Trennungslinie zwischen den Weltmächten leben als ihnen lieb ist, haben heute einen Logenplatz. Diesmal für einen freudigen Anlass. Sie können direkt auf den Präsidenten und auf die vielen Kamerateams herunterschauen. Die Journalisten stehen auf einer eigens aufgebauten Plattform, direkt neben dem großen Schild mit der Aufschrift „Sie verlassen jetzt den amerikanischen Sektor, You are leaving the American Sector, was auch in französischer und russischer Sprache zu lesen ist. Kurz nach zwölf Uhr mittags ist die Luft sommerlich warm. Der Präsident ist seit dreieinhalb Stunden in der West-Berlin. Acht Stunden sind für den Besuch in der geteilten Stadt, dem östlichsten Vorposten der demokratischen Welt, eingeplant. Eine kurze Zeit, doch für die Berliner sind es die längsten acht Stunden ihrer Geschichte. An diesen Tag kann sich jeder Berliner, der dabei war, noch erinnern. Der Besuch John F. Kennedys ist eingebrannt in das kollektive Gedächtnis West-Berlins; ähnlich wie die Nacht der Maueröffnung im November 1989 — 26 Jahre später.

Am 26. Juni 1963, dem Tag des Kennedy-Besuchs, ist West-Berlin eine in ihrer Zukunft bedrohte Stadt. Frisch in Erinnerung ist noch die Blockade der Halbstadt durch die Sowjetunion 1948, als die westlichen Alliierten, vor allem die USA anderthalb Jahre lang die abgeriegelte Stadt mit Hunderten Flügen der „Rosinenbomber“ täglich versorgten und ihr Überleben sicherten. Seit dem 13. August 1961, an dem die DDR-Regierung mit Billigung der sowjetischen Führung das unmenschliche Bollwerk gebaut hat, sind die Berliner in einem mentalen Schockzustand, einer kollektiven Depression, weil niemand weiß, wie es weitergehen soll. Viele haben schon nahezu verschämt und heimlich die Konsequenzen gezogen, ihre Häuser oder Grundstücke verkauft oder sind dabei, die Produktion ihrer Unternehmen Stück für Stück in die sichere Bundesrepublik zu verlagern.

Nun kommt ein Präsident, der den Menschen Mut macht. „John — you our best friend“, steht in einem etwas ungelenken Englisch auf einem Plakat. Schon auf dem Weg des amerikanischen Staatsoberhaupts ins Stadtzentrum nach seiner Landung auf dem Flughafen Tegel stehen hunderttausende Berliner am Straßenrand und jubeln diesem charismatischen Präsidenten zu. Er hat sich schon auf der Fahrt durch die Stadt ins Herz der Menschen eingeschrieben, die nach Ermutigung dürsten, bevor er vor fast einer halben Million Zuhörer am Rathaus Schöneberg den einen Satz sagen wird, der, eine Beschwörung und zugleich ein Versprechen ist:

„Ich bin ein Berliner.“

Die Stadt hat sich seit Tagen auf den Besuch vorbereitet. Alle sollen, alle wollen den Präsidenten sehen. Die Ämter und Museen bleiben geschlossen, in vielen Betrieben ruht die Arbeit, die Gerichte arbeiten nach Notdienstplan. Nicht nur die Müllabfuhr fällt aus, sogar die Brötchen werden früher gebacken, weil die Bäckerei-Innung genau wie die Fleischereien und anderen Lebensmittelhändler ab zwölf Uhr eine Schließung der Läden empfiehlt.

Auch die Postämter schränken ihre Öffnungszeiten ein. Dafür aber gibt es einen Post-Sonderstempel mit der Inschrift: „Besuch des USA-Präsidenten Kennedy“ und dem Staatswappen der USA. Die Schließung der Schwimmbäder in allen Bezirken ärgert nur wenige Schüler. Sie alle wollen Kennedy sehen, dessen Route sie seit Tagen kennen, weil jede Zeitung den Plan abgedruckt hat. Überall in der Stadt haben sich die Menschen Plätze ausgesucht, um einen besonders guten Blick auf Kennedy zu erhaschen. Manche sitzen auf Verkehrsschildern oder Laternen, klammern sich stundenlang an Zäune oder haben aus Bierkisten Pyramiden gebaut.

Das Schild zur Begrüßung des jugendlich wirkenden Chefs der westlichen Weltmacht ist den Jungen am Checkpoint Charlie inzwischen schon abhanden gekommen. Es war ihnen im Gedränge der Menschenmassen sowieso schnell lästig geworden. In der fiebrigen Erregung der Berliner, die der Junge nicht in Worte fassen kann, die er aber spürt, scheinen alle sonst geltenden Regeln außer Kraft gesetzt. Kein Erwachsener hat geschimpft, als der Junge auf eine Laterne geklettert ist, selbst die Polizisten haben nur Augen für den Besucher aus Übersee. Wer abenteuerlustig genug ist, kann auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus durch die geöffneten Haustüren bis zum Dachboden hochsteigen und durch eine Luke aufs Dach gelangen.

Am Checkpoint Charlie steht der Präsident zuerst an der weißen Linie, welche die Grenze zwischen den feindlichen Blöcken markiert. Er blickt hinüber nach Ost-Berlin, wo sich weit entfernt am Ausgang des U-Bahnhofs Stadtmitte einige hundert Menschen eingefunden haben. Am Brandenburger Tor hat die DDR-Regierung mit großen Planen einen Blick von hüben nach drüben verhindert, nun versuchen die Menschen an der Friedrichstraße, John F. Kennedy trotz der aufmarschierten Volkspolizisten nahezukommen. Einige Minuten schauen die US-Gäste in den Osten. Der Bruder des Präsidenten, Robert Kennedy — fünf Jahre nach der Ermordung von JFK wird er ebenfalls einem Anschlag zum Opfer fallen, dessen Hintergründe höchst umstritten sind — hat seinen Fuß sogar jenseits der weißen Linie postiert.

Nun steht J. F. Kennedy also im Niemandsland, genau wie jene Kreuzberger Jugendlichen, die sich hier jeden Tag aufhalten. Am Checkpoint Charlie, dem Übergang für Ausländer mit der kleinen Kontrollbaracke, sind all die eleganten und in Berlin seltenen ausländischen Wagen zu sehen, die hier die Grenze zum „Ostsektor“ passieren. Es ist genau die Stelle, an der die Jugendlichen auch knapp zwei Jahre zuvor im August standen, als dort Weltgeschichte geschrieben wurde und sich die Panzer gegenüber standen: hier die „nach drüben“, in den sowjetischen Machtbereich gerichteten Panzerrohre der Amerikaner, auf der anderen Seite die sowjetischen Panzerkolosse. Damals hielt die Welt den Atem an.

Im Oktober 1961 war die Stimmung am Checkpoint Charlie gedrückt, es herrschte eine merkwürdige Stille, als könnte schon unangemessener Lärm eine Eskalation auslösen. Dies spürten auch die Jungen. Damals entsandte der frisch gewählte US-Präsident Kennedy einen Sonderbeauftragten, General Lucius Clay, nach Berlin — jenen Mann, der den Berlinern schon einmal, während der Blockade und der Luftbrücke, gezeigt hatte, dass die USA entschlossen waren, sich nicht der sowjetischen Führung zu beugen.

Jetzt steht der Präsident selbst am Checkpoint Charlie. Nun ist nicht die Zeit der Stille, nun ist die Zeit des Jubels. Als er von der Aussichtsplattform heruntersteigt und die hundert Meter zur Kochstraße, der heutigen Rudi-Dutschke-Straße zurückläuft, wo die Wagenkolonne auf ihn wartet, da müssen selbst seine Personenschützer aufgeben. Sie haben schon auf der Fahrt durch die Stadt immer wieder Menschen abdrängen müssen, die auf den offenen Wagen zustürzen, um Kennedy die Hand zu schütteln. Mancher hatte ein Kleinkind auf den Schultern oder einen Blumenstrauß in der Hand. Eine Bäckersfrau versuchte vergebens, ihm eine Torte in den Wagen zu reichen.

Hier an der Kochstraße taucht der Präsident selber in die Menschenmenge ein und schüttelt die Hände von begeisterten Berlinern. Pierre Salinger, der Pressechef des Weißen Hauses und Vertraute Kennedys erzählt später, nichts habe den Präsidenten stärker beeindruckt als dieser Empfang in Berlin. Dies habe er ihm nach dem Abflug gesagt.

Mitten in der Menge befindet sich der Präsident, ein Albtraum für die auf Sicherheit bedachten US-Geheimdienstler. Auch die zur Absperrung eingeteilten Berliner Polizisten verlieren ihre strenge Formation; nur ihre weißen Mützen blitzen noch in der großen Menge auf. Bis der Präsident wieder in seinen nachtblauen Lincoln steigt, um seine Triumphfahrt fortzusetzen. Die Berliner lassen Konfetti und Luftschlangen auf ihn regnen. Dieser emotionale Ausnahmezustand dauert acht Stunden. Die längsten acht Stunden der Berliner Stadtgeschichte. Dieser Tag schwirrt von den unendlich vielen Geschichten, die am Abend erzählt werden, weil ein jeder etwas erlebt hat, was diesen Tag überdauern wird. Auch der 13-jährige Junge. Noch fünfzig Jahre später wissen die Berliner genau, wo sie an diesem Tag waren.

Diese Geschichte ist die ausführliche Version eines Berichts im Tagesspiegel, den wir mit freundlicher Genehmigung nachdrucken.

Gerd Nowakowski ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Der Maschinenbau-Ingenieur gehörte zur Gründer-Generation der Tageszeitung taz, für die er Büroleiter für Bundespolitik in Bonn war, sowie Leiter des Berlin-Ressorts. Beim Berliner Tagesspiegel war er langjähriger Leiter der Berlin-Redaktion und gehörte als Leitender Redakteur der Chefredaktion an. Foto: Mike Wolff

Weihnachten in West-Berlin

Von Kerstin Schilling

Es gibt wohl kaum eine Zeit mit mehr Traditionen als die Adventszeit. Unzählige Rituale reihen sich aneinander, mit dem mehrtägigen Weihnachtsfest als Höhepunkt. Viele der Traditionen, die in unserer Kindheit stattgefunden haben, werden heute noch von uns weitergelebt, wenn wir die Gewohnheiten des familiären Weihnachtsfestes ins Erwachsenenleben mitnehmen. Wir verwandeln uns in unsere Eltern, ob wir wollen oder nicht.

Wir West-Berliner Kinder aber hatten zwei spezielle Rituale, die mit Weihnachten verbunden waren und die es nur bei uns in der Mauerstadt gab. Beide haben unsere Kindheit unvergesslich geprägt, obwohl sie mit dem Fall der Mauer in Vergessenheit geraten sind.

Das erste Ritual war der vorweihnachtliche Besuch bei der Familie, Freundinnen und Freunden in Ost-Berlin oder in der DDR. Er wurde gut organisiert, exakt geplant und lange vorbereitet. Unsere Eltern kauften ein und verpackten die Einkäufe danach kunstvoll. Große Taschen füllten sich mit Orangen und Kaffee, Deospray und Damenstrümpfen. Dazu kam noch das ein oder andere persönliche Geschenk, aber keinesfalls Bücher oder Schallplatten. Deren Einfuhr war streng verboten und der Versuch, so etwas zu schmuggeln, konnte lange Wartezeiten an der Grenze zur Folge haben, oder gar, dass die Grepos — die Grenzsoldaten — die Geschenke beschlagnahmten. Alle Geschenkpakete waren nicht verklebt, sondern nur locker verschnürt, so dass sie zur Kontrolle geöffnet werden konnten. Diese Gewohnheit hielt sich bei uns noch lange nach dem Mauerfall und hatte nichts mit den ökologischen Überlegungen von heute zu tun, sondern einfach nur mit tiefsitzender Gewohnheit.

Mit den Geschenken ging es dann zur Grenze, im Falle meiner Familie in Richtung Friedrichstraße oder Bornholmer Straße. Das alles erschien mir so normal, dass ich sehr erstaunt war, wenn die westdeutschen Verwandten nicht dasselbe taten. Zwar besuchten auch sie zu Weihnachten ihre Verwandten, doch ging dem nie eine vergleichbare Planerei und Packerei voraus.

Darüber hinaus schickten wir auch Pakete in die DDR, nicht nur unsere Eltern, sondern die meisten West-Berlinerinnen und West-Berliner. So spielten sich in den Postämtern von West-Berlin in der Adventszeit unglaubliche Szenen ab, wenn Hunderte von Päckchen und Paketen gleichzeitig auf den Weg in die „Zone“ gebracht wurden. Am Postamt am Bahnhof Zoo, das noch bis nach Mitternacht geöffnet war, gab es geradezu Tumulte auf den letzten Metern. Manche Familien warfen ihre Päckchen über die Trennscheibe, wo sie geschickt von Postbeamten aufgefangen wurden, die zugleich die Menge mit lauten Rufen in Schach hielten.

Auch der Päckchenversand wollte gut vorbereitet und geplant sein. Aber trotz all dieser Umstände konnten wir uns die Vorweihnachtszeit ohne Pakete nicht vorstellen. Sie gehörten zum Advent dazu wie das Schreiben von Weihnachtskarten vor der Erfindung der E-Mail.

Ja, selbst nach dem Fall der Mauer, als wir ohne Passierschein jederzeit und überall Familie und FreundInnen spontan besuchen konnten, saß unser Impuls noch tief, Geschenke gut überlegt zu verpacken, auch wenn wir inzwischen die Verpackungen zuklebten. Dabei konnte mittlerweile jeder überall alles kaufen. Und doch fühlten wir uns noch lange Zeit verpflichtet, Dinge des täglichen Bedarfs mitzubringen, wenn wir jemanden in Ost-Berlin oder in der DDR besuchten. Allerdings taten nun unsere Freunde und Verwandten drüben das gleiche: Sie schenkten uns ebenfalls Damenstrümpfe oder Haushaltswaren, wenn sie dafür eine günstige Adresse aufgetan hatten.

Das zweite Ritual war der Kerzengruß, der am Heiligen Abend nach Ost-Berlin hinüberleuchtete — oder zumindest hinüberleuchten sollte. Die meisten West-Berliner Wohnungen verfügten damals über Doppelfenster aus Holz. Am Weihnachtsabend stellten wir brennende Kerzen zwischen diese Fenster. Das war ein Gruß an die Menschen im Ostteil der Stadt, die an den erleuchteten Fenstern in West-Berlin erkennen sollten, dass sie nicht vergessen waren. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie diese Kerzen tatsächlich sehen konnten oder nicht.

In meiner Familie — und vermutlich in den meisten anderen West-Berliner Familien — lief die Kerzenzeremonie so ab: Kleine Schnapsgläser dienten als Halterung. Eine weiße Haushalts- oder Christbaumkerze wurde auf den Glasboden geklebt. Dann stellten wir mehrere dieser Konstruktionen angezündet ins Fenster. Es gab keine feste zeitliche Verabredung, aber sechs Uhr abends erschien den meisten West-Berlinern angemessen. Die alten Doppelfenster waren nie ganz dicht, deshalb zog es hinein. So bekamen die Kerzen schnell Schlagseite, tropften viel und brannten rasch ab. Aber dies störte uns nicht, denn der Zweck war erfüllt, der Gruß „nach drüben“ war gesandt worden. Dass wir Kinder danach die Wachsreste vom Fensterbrett abkratzen mussten, gehörte ebenso zu den weihnachtlichen Ritualen.

Für uns Kinder war das Aufstellen der Kerzen mit einer gewissen Feierlichkeit verbunden. Wir begriffen damals nicht, welche Bedeutung diese Geste für unsere Eltern und Großeltern hatte, vor allem zu einer Zeit, als noch keine Besuche nach Ost-Berlin möglich waren. Wir betrachteten es als gewohnten Teil des Weihnachtsabends und machten uns keine Gedanken darüber, wer die nur kurz brennenden Kerzen in einer Wohnung im Hochparterre tatsächlich sehen konnte. Heute glaube ich, dass dieses Ritual vor allem heilsam für die Generation meiner Eltern und Großeltern war, die ihre Familie und Freunde nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten treffen konnten.

Ansonsten hatte die Weihnachtszeit den Vorteil, dass Berlin sich von Menschen leerte. Die vielen zugezogenen „Westdeutschen“ waren nicht mehr in der Stadt. Selbst die härtesten Linken und Weihnachtsverächter unter den Studierenden in den Altbaubezirken West-Berlins fuhren zur Festtagszeit „nach Hause“, zu ihren Eltern. In der Regel hatten sie ja keine Verwandten in Ost-Berlin oder der DDR, die sie besuchen oder beschenken mussten.

Vor allem Kreuzberg, Neukölln und Schöneberg waren zu den Feiertagen erholsam einsam, da nun alle alternativen Wessis in der westdeutschen Heimat waren, um sich an Gänsebraten und Stollen satt zu essen, den Weihnachtsbaum zu bestaunen, Freunde und Freundinnen zu treffen und ihnen von Berlin vorzuschwärmen. Trotz aller Konsumkritik nahmen sie artig die Geschenke ihrer Eltern in Empfang, die nach der Heimkehr bei Treffen mit den anderen Westdeutschen in der alternativen Kreuzberger Kneipe vorgezeigt und heftig diskutiert und kritisiert wurden.

Wir Berliner und Berlinerinnen wurden ein wenig belächelt, weil wir zu Weihnachten nicht herauskamen. Wir wiederum genossen es, dass wir uns nicht auf die lange Reise in die Provinz machen mussten, umständlich per Zug oder Mitfahrzentrale. Allerdings waren wir letztlich in unserer Familienzeremonie ebenso provinziell und fühlten uns durchaus im Wettstreit mit den Westdeutschen um die „Weltstädtigkeit“.

Die Geschenke der westdeutschen Eltern trafen allerdings nicht immer auf die gewünschte Resonanz. Dies lag vor allem daran, dass der Bezug zur Mauerstadt bei dieser Generation in Westdeutschland verloren war. Für sie lag West-Berlin kurz vor der Sowjetunion, ihre Vorstellungen waren geprägt von der Luftbrücke, den Subventionen und den Berichten der Springer-Presse. Es war aus ihrer Perspektive nicht einzusehen, dass dieser Moloch begünstigt wurde. Diese Eltern waren keineswegs glücklich, dass ihre Kinder sich nach West-Berlin in unsichere Gefilde begeben hatten, deren Auswirkungen (Studentenstreiks! Besetzte Häuser! Punks! Russen direkt vor der Tür!) sie vor allem aus den Zeitungen und dem Fernsehen kannten. Wenn die Kinder zurück in die westdeutsche Idylle kamen, wurde versucht, ihnen „behilflich“ zu sein.

Ich erinnere mich an eine Freundin, deren Eltern ein Auto in irgendeiner Lotterie gewonnen hatten (ja, so etwas gab es zu diesen Zeiten). Überglücklich nahmen sie dies zum Anlass für ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk, denn — so gaben sie auch öffentlich bekannt — ihre Tochter in der Mauerstadt besaß keinen PKW. Zu diesen Zeiten war das, auf dem Land und in der Stadt, komplett unverständlich. Der Wagen traf also, vermutlich auf verschlungenen Wegen, in West-Berlin ein.

Allerdings war die Tochter Profimusikerin und damals erfolgreich damit beschäftigt, alternative Frauenbands aufzubauen. Sie verkaufte das Auto stante pede und erwarb dafür ein hochwertiges Saxophon, womit sie ihre Entwicklung als Musikerin beförderte. Zu Gigs und zu Proben fuhr sie mit dem neuen Instrument weiterhin mit der BVG oder auf dem Fahrrad. Die Eltern zogen sich schockiert zurück. Ich musizierte noch einige Jahre mit ihr und dem neuen Saxophon, bis sich unsere Wege trennten. Sicher hat das Instrument aber länger gehalten als das Auto.

Die Advents- und Weihnachtszeit haben sich inzwischen — wie auch ganz West-Berlin — verändert. West- und Ostdeutsche, West- und Ost-BerlinerInnen haben sich gemischt. Es gibt immer noch das verbindende Element der Berlin-Herkunft, auch wenn noch nach dreißig Jahren am Beginn einer Bekanntschaft nur eine kurze Bestandsaufnahme steht. So bemerkte jüngst eine knapp dreißigjährige Kollegin, als ich erwähnte, in Schöneberg zu wohnen: “Ah, das andere Berlin.“ Fast hätte ich vor lauter Erstaunen eine Kerze aufgestellt…

Der Kerzengruß ist heute nicht mehr nötig, da wir nun mit den einst Gegrüßten gemeinsam feiern können. Viele Doppelfenster wurden durch moderne Alu- und Schallschutzfenster ersetzt. Auch würden heute vermutlich App-gesteuerte LED-Lichter genutzt, gäbe es das Lichterritual noch. Und wenn heute die einst revolutionären Kreuzberger — oder Prenzlauer Berger — die Stadt Richtung Elternhaus verlassen, installieren sie variable Lichtsysteme, die potentiellen Einbrechern vorgaukeln, dass die (Eigentums-) Wohnung über die Feiertage bewohnt ist.

Wir ehemaligen Kinder der Generation West-Berlin denken nur noch ab und zu sentimental an die leuchtenden Fensterkerzen zurück, die neben dem Abkratzen der Wachsreste von der Fensterbank auch ein Zeichen für die bevorstehende Bescherung am Weihnachtsabend waren.

Welche Kraft das Symbol jedoch noch immer hat, zeigen die Lichterketten und Kerzenreihen, die heute noch oft als Friedens- oder Freundschaftsgruß verwendet werden. Zuletzt wurden Kerzen für die Opfer der Anschläge auf die Weihnachtsmärkte am Breitscheidplatz in Berlin und Straßburg in die Fenster gestellt. Ein Zeichen der Solidarität und einer Tradition, die sich in die heutige Zeit hinein erhalten hat.

Kerstin Schilling wurde 1962 in Reinickendorf geboren und hat fast ihr gesamtes Leben in West-Berlin verbracht. 2014 veröffentlichte sie Insel der Glücklichen — Generation West-Berlin. Als Kulturmanagerin war sie in Ost- und Westdeutschland, beiden Teilen der Stadt sowie Frankreich tätig. Seit sieben Jahren ist Potsdam ihre berufliche Heimat, aber ihr Wohnort ist im alten Berlin 62. Foto: privat

Die Berliner Fluchhäfen

Von Bernd Matthies

Wie habt ihr das damals ausgehalten in West-Berlin zwischen den Mauern? Sagen wir so: Der freie Flugverkehr hat uns dabei geholfen, aber er war eher eine symbolische als eine praktische Option. Das lag an den hohen Flugpreisen und daran, dass wir gewohnt waren, die Autofahrt über die Transitstrecken durch die DDR als zwar lästige, aber eben doch verlässliche Reisemethode wahrzunehmen. Fliegen war etwas für Reiche, Geschäftsleute und Politiker.

Wie bin ich zu meinem ersten Flug gekommen? Der Grund dafür hängt unmittelbar mit der politischen Situation Berlins zusammen, ist allerdings kompliziert. Es gab in West-Berlin Bürger, die jeden Schritt in DDR-Gebiet vermeiden mussten, weil sie beispielsweise im Fluchthilfegeschäft tätig waren, politisch sehr weit rechts standen oder der Exil-CDU angehörten. Hier hatten sich Parteimitglieder zusammengefunden, die aus der SBZ, wie sie zunächst hieß, oder der DDR geflüchtet oder vertrieben worden waren. Wenn sie Urlaub machen wollten, mussten sie fliegen. Doch Urlaub ohne Auto war damals keine Option, Mietwagen gab es praktisch nicht oder nur für haarsträubende Preise. Wie kam also das Auto hinterher? Es wurde auf einen unbelasteten Strohmann zugelassen und von einem solchen durch die DDR gefahren. Klar, dass das aus Kosten- und Zeitgründen auf Hannover, Hamburg oder auch mal Nürnberg hinauslief, wo der Wagen übergeben wurde. Denn auch der Strohfahrer musste ja irgendwie zurück und nahm nur ungern die Bahn, die nicht nur von der DDR kontrolliert wurde, sondern wegen dieser Kontrollen auch extrem langsam war.

So also kam ich zu meinem ersten Flug, es muss um 1960 gewesen sein: Mein Vater, politisch ungefährdet, überführte das Auto eines Freundes und nahm mich als Begleitung mit. Es war ein Flug mit einer brummenden DC-6 der amerikanischen Gesellschaft PanAm von Hannover zurück nach Berlin (damals, als Berlin noch unter dem Viermächtestatus stand, durften nur die Linien der Alliierten aus der Mauerstadt fliegen). Der Flug verlief ohne besondere Vorkommnisse. Mein Vater qualmte an Bord, wie das damals üblich war, das Personal servierte ein Sandwich, und es wird vermutlich etwas ruppig zugegangen sein, denn die Flughöhe in den Korridoren war bekanntlich auf 3 000 Meter beschränkt; bei vielen Flügen kam es vor, dass die Maschinen die Wolkenkämme abritten und jede Turbulenz mitnahmen.

Später hat es mich auch mal bei schlechtem Wetter nach München-Riem verschlagen, und gerade auf etwas längeren Strecken zeigten die heute nur noch als Reminiszenz gepflegten Spucktüten ihren praktischen Sinn. Über diesen politisch bedingten innerdeutschen Flugtourismus hat vermutlich nie jemand Statistiken angefertigt; aber wir waren uns doch ziemlich sicher, dass er gerade auf den kurzen Strecken nicht ohne wirtschaftliche Bedeutung war.

Damals hatte Fliegen die Aura des Fremden, Luxuriösen, selbst wenn es nur um Hannover-Langenhagen ging und nicht um Singapur oder Antigua. Wer nicht selbst dabei war, drückte zumindest seine Nase an die Glasscheiben in Tempelhof, denn jeder konnte ohne Kontrollen bis zum Gate vordringen. Tempelhof war der legendäre Zentralflughafen, in den zwanziger Jahren konzipiert, auf dem während der Blockade 1948 und 1949 die Flieger der Luftbrücke landeten und wo Kalte-Krieg-Filme wie Eins, Zwei, Drei oder Octopussy gedreht wurden. Dabei hatte Tempelhof schon früh die Aura der Moderne. Die Flughafenmanager pflegten diese auch nach dem Krieg weiter, durch schicke Gepäckbänder und Kleinigkeiten wie die ersten Automatiktüren in der Stadt, die durch einen Trittimpuls geöffnet wurden; Bewegungsmelder waren noch nicht erfunden.

Bereits nach Kriegsende nahmen die Alliierten aber auch Tegel in Betrieb und das nach nur neunzig Tagen Bauzeit. Das hocheffektive, vielgeliebte sechseckige Abfertigungsgebäude, durch das alle Gates leicht erreicht werden können, entstand allerdings erst um 1970. Mit Tegel drang das Fliegenwollen langsam in die breite Bevölkerung vor. Andererseits ging im Zuge des Transitabkommens die gefühlte Bedrohung an den Autobahn-Grenzkontrollstellen zurück, kaum noch jemand musste den Umweg durch die Luft in Kauf nehmen.

Mit der Entspannung lockerten sich in West-Berlin nicht nur die politischen Sitten, sondern auch die Haltung zur Fliegerei. Denn auch in Tegel blieben die Preise unangenehm hoch, aber es gab plötzlich Billigflieger: Es waren Ostblock-Carrier wie Interflug oder Tarom, die von Schönefeld aus für relativ wenig Geld die Welt erschlossen. Sagen wir, die östlich von Berlin gelegenen Ziele, was aber ausdrücklich Rom, Athen und Ferneres einschloss. Gebucht wurde über West-Berliner Reisebüros, die dann auch gleich einen vergleichsweise unbürokratischen Zugang nach Schönefeld eröffneten. Vom Bahnhof Tempelhof fuhren Busse nonstop nach Schönefeld. Die Kontrollen gingen relativ schnell, dennoch musste man viel Zeit einkalkulieren dafür, das war im Grunde nicht anders als heute. Wer beispielsweise mit der ungarischen Malev nach von Schönefeld nach Rom flog, der kam um einen Zwischenstopp in Budapest nicht herum, ein guter Anlass für eine Übernachtung im verstaubten Hotel einschließlich Paprikahuhn und Puszta-Kapelle.

Schönefeld-Flüge waren bis zur Wende in West-Berlin recht populär und für die Gegenseite eine stetig sprudelnde Devisenquelle. Allerdings konnten auch nur die vom Transit-Autoverkehr abgehärteten Eingeborenen West-Berlins die nervigen Kontrollprozeduren ertragen. Gelegentlich ließen die Grenzer allerdings auch mal alle fünfe gerade sein. Eine Kollegin reiste einst via Schönefeld nach Istanbul, und sie trug zur Vorsicht zwei Reisepässe mit sich (es könnte ja einer geklaut werden); einen West-Berliner Pass und einen westdeutschen Pass, den die Ostbehörden nicht anerkannten. Denn West-Berlin war ja eine „selbstständige politische Einheit“, deren Bewohner keinen westdeutschen Pass haben durften. Nach dem Rückflug legte sie leider den falschen, da beim Hinflug ungestempelten Pass vor. Der Grenzer, gelassen: „Na, gucken Sie mal ob Sie nicht irgendwo noch einen anderen Pass in der Tasche haben.“ Wenn es um Devisen ging, konnte auch die DDR erstaunlich ideologiefrei und kulant sein.

Wirklich beliebt war der Flughafen Schönefeld bei den West-Berlinern nie, zumal er innen ähnlich undurchschaubar abgeschottet war wie der Bahnhof Friedrichstraße — und wie dort bestand die gesamte Einkaufszone aus einem einzigen Intershop, der vor allem von Rauchern gern besucht wurde. Schönefeld hat sich bis heute baulich kaum verändert, obwohl sich hartnäckig Gerüchte von hochfliegenden Neubauplänen in der weiteren Gegend halten. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.

Bernd Matthies, Jahrgang 1953, hat das Lesen an einer Berliner Grundschule und das Schreiben an der Hamburger Henri-Nannen-Schule gelernt. Seit 1983 arbeitet der in Tempelhof aufgewachsene Journalist in verschiedenen Funktionen für den Berliner Tagesspiegel und verfasst dort bis heute Glossen, Reportagen, Kommentare und Restaurantkritiken. Foto: privat

Wir Kinder von Kreuzberg

Von Detlef Kurth

Als meine Geburt kurz bevorstand, im Jahr 1966, beschlossen meine Eltern, von Moabit nach Kreuzberg zu ziehen, nach SO 36, in den südöstlichen, abgelegenen Teil des Bezirks. Wir zogen in eine Wohnung in der Nähe des Schlesischen Tors, dort wo Kreuzberg an drei Seiten von der Mauer umgeben war. Meine Eltern wurden von ihren Arbeitgebern gleich gewarnt: dies sei kein standesgemäßer Wohnort, es gäbe dort viele schlechte und vor allem „linke“ Einflüsse. Aber gerade deswegen wollten meine Eltern dorthin: Sie waren jung und links, und sie wollten die Welt verändern, statt eine traditionelle Kleinfamilie zu gründen.

SO 36 war damals noch ein graues, verlassenes Areal am Rand der Stadt. Ein großer Teil der Mietshäuser war vom Land Berlin aufgekauft und zum Abriss bestimmt worden. Denn dort, wo die Oranienstraße verläuft, war eine Stadtautobahn geplant, die Osttangente. Viele Häuser standen bereits leer. Im ganzen Kiez hatte sich eine fatalistische Stimmung breitgemacht. Die früheren Bewohner waren ins Märkische Viertel und in die Gropiusstadt verfrachtet worden, und die Leute, die nachzogen, hatten nicht vor, lange zu bleiben oder viel Geld für die Miete auszugeben: Studenten, Türken, Aussteiger… Damit aber entstand ein Labor für neue Lebensformen, auch für uns Kinder. Kreuzberg wurde zu unserer Heimat — zu einer bunten, widersprüchlichen, querdenkenden, rauen und zugleich herzlichen Heimat.

Wenn ich mich an meine Kindheit in der ummauerten Insel West-Berlin erinnere, fällt mir als erstes eine Buslinie ein, die Buslinie 28, wie sie damals beziffert wurde. Dieser Bus war sinnbildlich für Kreuzberg: er fuhr im Zickzack immer nahe der Mauer entlang, ohne eine klare Richtung, aber immerhin an den wichtigsten Orten von SO 36 vorbei, auch an den Schulen. Das machte ihn zu unserer Lebensader. Beginnend an der Lohmühleninsel ganz im Südosten von Kreuzberg nahm der Bus eine Route entlang der Schlesischen Straße und der Köpenicker Straße, dann zum Lausitzer Platz, zum Mariannenplatz und zum Kottbusser Tor, dann weiter zum Prinzenbad an der Skalitzer Straße, zur Urbanstraße und zum Südstern — aber da war bereits Kreuzberg SW 61, das bürgerliche, normalere Kreuzberg…

Lohmühlenstraße: Mauer am Lohmühlenpark. Der Bus 28 fuhr in der Schlesischen Straße los, in der Nähe unserer Wohnung. Wir wohnten damals in einem stattlichen Mietshaus im vierten Stock mit Parkettfußboden und hohen Räumen. Das sind heute begehrte Qualitäten, damals aber galten sie verglichen mit Neubauten als minderwertig. Wir hatten zwei Balkone, von denen wir gleich zweimal in den Osten blicken konnten: rechts in Richtung Mitte, wo wir den alles überragenden Fernsehturm und das Rote Rathaus sehen konnten, links in Richtung Treptow, wo es den gleichnamigen Park gab. Beides war zu Mauerzeiten unerreichbar weit entfernt und doch so nah.

Gleich um die Ecke lag das Schleusenwärterhaus am Landwehrkanal, der hier in die Spree mündet. Zu Mauerzeiten wurde es von der DDR verwaltet, obwohl wir hier im Westen waren. Die Schleusenwärter waren linientreu, sie gehörten der SEW an, der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlins, die von der DDR alimentiert wurde. Das war eine andere Art „links“ als das, was meine Eltern darunter verstanden. Dahinter war Dead End. Die Mauer unterbrach die einst so wichtige Achse Schlesische Straße zum Treptower Park, die früher bis nach Schlesien verlief.

Der kleine Lohmühlenpark war der einzige grüne Fleck im grauen SO 36. Aber auch er war an zwei Seiten von der Mauer umrahmt. Wir Kinder liefen oft durch den Park an der Mauer entlang. Dort befanden wir uns bereits auf DDR-Gebiet, da die Mauer ein paar Meter zurückversetzt stand, damit die ostdeutschen Grenzer sie auch von der Westseite ausbessern konnten. Aber wie es in Ost-Berlin aussah, das konnten wir Kinder hinter der über drei Meter hohen Mauer nicht sehen. Der Künstler Joseph Beuys sagte einmal, als Kunstwerk wäre die Mauer etwas zu niedrig — für uns war es egal, wir konnten ohnehin nicht herüberschauen, aber wir konnten sie mit Graffitis bunter gestalten. Und das taten wir auch gerne.

Schlesisches Tor: Grundnahrungsmittel Döner Kebap. Wenn uns die gesunden vegetarischen Pausenbrote unserer Eltern nicht schmeckten, gab es für uns lange Zeit nur die Currywurst mit Pommes an der Bude als Ersatz. Die Rettung nahte mit den türkischen Gastarbeitern, die in den sechziger und siebziger Jahren in die leerstehenden Wohnungen einzogen, vorübergehend, wie es damals hieß. Am Schlesischen Tor eröffnete Anfang der siebziger Jahre der Imbiss Bagdad als einer der ersten Döner-Läden in Deutschland. Das Fladenbrot mit Fleischspieß und Salat, das hier in Kreuzberg erfunden wurde — in der Türkei gibt es zwar Döner, aber im Brot war er unbekannt — wurde bald unser Grundnahrungsmittel. Es kostete nur zwei Mark und war unser letzter Ausweg, wenn unsere Eltern wieder mal ein makrobiotisches Nahrungsexperiment mit uns versuchten, beispielsweise — ungelogen — Sauerkrauteintopf mit Soja-Käse. Aufgrund des Salatanteils im Döner konnten wir sogar behaupten, dass wir freiwillig Gemüse aßen.

Die türkischen Geschäfte retteten uns auch sonst. Da die alten Kreuzberger Lebensmittelläden ausgestorben waren, boten sie — sogar außerhalb der damals noch strengen Öffnungszeiten — leckeres Brot in ihren Bäckereien an, auch frisches Obst wie Granatäpfel, Feigen oder Datteln. Es schmeckte wie eine Verheißung nach dem Süden am Mittelmeer.

Köpenicker Straße: Riskantes Entenfüttern am Oberbaum. Der kleine Uferpark an der Oberbaumbrücke war der einzige Zugang zur Spree. Hier gingen wir als Kinder oft Enten füttern. Das klingt einfach, war aber damals höchst gefährlich und staatspolitisch kompliziert. Denn die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin verlief hier nicht in der Mitte des Flusses, sondern an der westlichen Uferkante. Wenn also ein Kind am Ufer ins Wasser fiel, durfte die West-Berliner Feuerwehr nicht helfen. Ehe aber ein Wachboot der DDR ankam, das hier einen Fluchtversuch vermutete, war das Kind längst ertrunken.

Meine Eltern warnten uns eindringlich, nicht zu nah am Ufer zu spielen. Nachdem bereits mehrere Kinder tatsächlich ins Wasser gefallen und ertrunken waren, wurden Rettungssäulen aufgestellt, mit denen die DDR-Grenzsoldaten sofort benachrichtigt werden konnten — so wussten sie, dass hier ein kleiner Entenfütterer ins Wasser gefallen war und kein Fluchtversuch vorlag. Wir haben es besser nicht ausprobiert. Lieber haben wir uns hinter den am Ufer aufgestellten Schießscharten versteckt, um durch die Schlitze einen kleinen Ausschnitt des fernen Ostens zu beobachten. Die Schießscharten waren errichtet worden, als die Mauer gebaut wurde und sich die Soldaten von West und Ost an der Grenze direkt gegenüberstanden. Glücklicherweise fielen damals keine Schüsse.

Die Oberbaumbrücke war im Lauf ihrer Geschichte gleich zweimal eine Grenze: Bis Mitte des 19. Jahrhunderts als Schlagbaum über der Spree entlang der historischen Zollmauer, wo die Stadt Berlin die Schiffe verzollte, und dann wieder ab 1963, zwei Jahre nach dem Bau der Mauer, als aus der Brücke die allererste Grenzübergangsstelle für West-Berliner wurde, die in den Ostteil wollten. Die Hochbahn freilich endete damals am Schlesischen Tor. Über die Brücke, die im Krieg stark beschädigt wurde, kamen die West-Berliner nur zu Fuß.

Manteuffelstraße: Roter evangelischer Kinderladen.