11,99 €

Mehr erfahren.

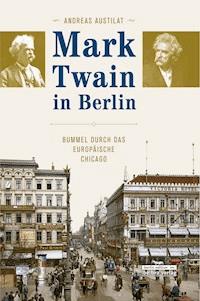

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

„"Meine Frau ist große Anhängerin des Schmuckgartens. Ich dagegen sehe das Ganze mehr landwirtschaftlich.“" Natürliche Neugier und ehrlicher Kleingärtnerehrgeiz treiben den Berliner Journalisten dazu an, hinter seinem Reihenhaus nach Herzenslust zu mähen, zu häckseln, zu buddeln und zu graben. Er zählt stolz seine Kirschen und ist zur Stelle, wenn der Rosenkohl um Hilfe ruft. Seine Frau träumt derweil von romantisch rankenden Rosen und „verborgenen“ Plätzen auf den paar Metern zwischen Terrasse und Geräteschuppen. Selten einig bekämpfen die beiden Seite an Seite wild wuchernde Würgepflanzen und tief wurzelnde Weidegräser, während der Familienhund sich unüberhörbar mit dem Paketboten anlegt. Der Blick über den Zaun lässt die Austilats dann oft grün vor Neid werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Buch

»Dann hatten wir plötzlich selbst einen Garten, meine Frau und ich. Ich habe nicht danach gesucht, aber mit den Kindern, fanden wir, passt das gut zusammen. Er ist kleiner als der Garten meiner Kindheit: ein Reihenhausgarten. Ich glaube, dass einige unserer Freunde uns insgeheim für ziemlich spießig hielten, nachdem wir unsere große Altbauwohnung mit diesem kleinen Reihenhaus getauscht hatten. Im Sommer sitzen sie aber ganz gern bei uns auf der Terrasse.«

Balkon kann jeder. Doch so ein Garten, der stellt einen ja unentwegt vor neue Herausforderungen und Entscheidungen. Was in der Tagesspiegel-Kolumne »Meine Frau, ihr Garten und ich« augenzwinkernd nur angedeutet werden kann, in diesem Buch kommt es ans Licht und zur vollen Entfaltung. Fein beobachtet, lustig und lebhaft erzählt: die ganze Wahrheit über die Freuden des Gärtnerns auf eigener Scholle.

Autor

Andreas Austilat, geboren 1957, ist stellvertretender Leiter des Ressorts Sonntag beim Tagesspiegel. Regelmäßig erscheint dort seine beliebte Kolumne »Meine Frau, ihr Garten und ich« mit saisonal relevanten Themen. Er ist verheiratet, hat Sohn und Tochter und lebt in Berlin – wenn er nicht gerade mit dem Wohnwagen unterwegs ist.

Von Andreas Austilat ist im Goldmann Verlag außerdem erschienen:Hotel kann jeder

Andreas Austilat

Vom Winde gesät

Meine Frau, unser Gartenund ich

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Originalausgabe Juni 2015Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenUmschlagabbildung: FinePic®, MünchenRedaktion: Antje SteinhäuserKapitelvignette: Theresa KochKF · Herstellung: Str.Satz: DTP Service Apel, HannoverISBN: 978-3-641-15670-1V002www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

Inhalt

Vorwort

1. Vom Winde gesät – wie wir Gärtner wurden

2. Grenzen setzen

3. Mein Freund, der Baum

4. Ein langwieriges Projekt: der Rasen und seine Pflege

5. Blühende Landschaften

6. Exotische Träume

7. Ich wäre so gern ein Farmer

8. Einen Freizeitpark planen

9. Draußen leben

10. Tiere im Garten

11. Eindringlinge, gewollt und ungewollt

12. Der Garten ist eine Baustelle

Danke

Vorwort

Natürlich gibt es diesen Garten wirklich, von dem auf den folgenden Seiten die Rede ist. Er sieht auch genauso aus, wie in diesem Buch beschrieben.

Unsere Nachbarn sind tatsächlich sehr tolerant, wir leben glücklich mit ihnen zusammen. Weil ich ihnen aber nicht die Privatsphäre nehmen will, habe ich mir erlaubt, für sie erfundene Namen zu wählen und bei ihnen ein wenig Phantasie walten zu lassen.

Der auftauchende Baumfäller heißt in Wirklichkeit auch ganz anders.

Mit ihren echten Namen treten dagegen alle historischen Figuren auf, ebenso die Experten, die zwei Kaninchen und Duffy, unser Hund.

1

Vom Winde gesät –wie wir Gärtner wurden

Ich hatte keine Ahnung. Gut, ich bin in einem Garten aufgewachsen, einem sehr großen sogar, zweitausend Quadratmeter, heute stehen auf dem Grundstück drei Häuser. Aber es war nicht unser Garten, wir wohnten dort nur zur Miete. Was ich wahrscheinlich nicht einmal wusste. Und falls ich es gewusst haben sollte, hat es mich nicht interessiert. Wenn man acht, neun oder zehn Jahre alt ist, hat man ein anderes Verhältnis zu Fragen des Eigentums. Ich durfte in diesem Garten spielen, und damit war es meiner.

Ich habe nie jemanden in diesem Garten irgendetwas arbeiten sehen. Außer mir selbst. Ab und zu habe ich für Frau Ulrich den Rasen gemäht. Frau Ulrich, das war unsere Vermieterin. Sie hatte die Wohnung im Erdgeschoss, wir wohnten eine Treppe höher, und ganz oben wohnte Lilli, ihre Tochter. Lilli hat auch nie in diesem Garten gearbeitet, und Frau Ulrich war ziemlich alt. Das heißt, es kann gut sein, dass sie noch gar nicht so alt war. Ein Zehnjähriger ist kein besonders zuverlässiger Zeuge, wenn es darum geht, das Alter eines Erwachsenen zu schätzen. Für den sind alle Erwachsenen alt, selbst die, die sich noch für vergleichsweise jung halten. Aber in meinen Augen war sie viel zu alt, um zum Beispiel den Rasen zu mähen. Das fanden übrigens alle, weshalb mir diese Aufgabe automatisch zufiel. Mit einem Spindelmäher, also ganz ohne Motor, war das eine ziemliche Schinderei. Immerhin wurde ich bezahlt für meine Mäherei.

Es war, wie gesagt, ein wirklich großer Garten. Wir hatten dort einen Süßkirschbaum, zwei Sauerkirschen, diverse Birnen, Äpfel und Pflaumen, einen Walnussbaum, einen Haselnussstrauch, einen Pfirsichbaum, mindestens zwei verschiedene Sorten Stachelbeeren und Johannisbeeren. Dieser Garten hatte etwas vom – ja, Paradies. Denn wie gesagt: In diesem Garten hat nicht einmal jemand gearbeitet.

Heute gibt es ganze Bibliotheken allein über Obstbaumschnitt. Wir hatten immer Äpfel. Wir hatten dermaßen viele Äpfel, dass es einen grauste. Vor allem mich. Ich hätte auch gern mal eine Fanta getrunken, von Cola gar nicht zu reden. Meine Mutter aber war der Meinung, dass es nichts Besseres für mich geben würde als selbst gepresste Äpfel. Darunter viele saure Äpfel übrigens. Wenn man mich fragt, was das Geräusch meiner Jugend war, dann dieses durchdringende unbarmherzige Kreischen, das der Entsafter machte, während er die Äpfel zerquetschte. Unten kam ein sehr saurer, ziemlich trüber Extrakt heraus, der erstens nichts kostete und zweitens unfassbar gesund sein sollte, ja, es bestimmt sogar war. Und für immer und alle Zeiten war Garten für mich mit Obst verbunden.

Wie gesagt, ich hatte ja keine Ahnung.

Und dann, das ist jetzt achtzehn Jahre her, hatten wir plötzlich selbst einen Garten, meine Frau und ich. Ich habe nicht danach gesucht, aber mit den Kindern, fanden wir, passt das gut zusammen. Um ehrlich zu sein, er ist ungleich kleiner als der Garten meiner Kindheit: ein Reihenhausgarten, lang, aber schmal, keine dreihundert Quadratmeter groß.

Ich glaube, dass einige unserer Freunde uns insgeheim für ziemlich spießig hielten, nachdem wir unsere große Altbauwohnung mit diesem kleinen Reihenhaus getauscht hatten. Zum Glück hatten wir damals den Hund noch nicht, es hätte sie in ihrem Verdacht bestärkt, dass wir uns selbst anbinden und die Kreise enger werden, möglicherweise wäre es einsamer um uns geworden. Allerdings nur im Winter. Im Sommer kommen sie nämlich ganz gern und sitzen bei uns auf der Terrasse. Es gibt nichts Schöneres, als auf der Terrasse zu sitzen, den Duft geschnittenen Rasens in der Nase, den taumelnden Flug des Schmetterlings vor Augen – außer vielleicht, auf dem Rasen selbst zu liegen.

So ein Garten steckt voller Geheimnisse. Viele davon werden mir auf ewig ein Rätsel bleiben. Warum zum Beispiel ist unser Tränendes Herz in einem Jahr eine Augenweide, um die uns meine Schwiegermutter beneidet, im anderen dagegen mickert es vor sich hin? Und wann wird unser Flieder wieder blühen? Sonst kommt er nämlich weg, ich hätte sowieso viel lieber Johannisbeeren. Der Garten, und sei es nur im Kleinformat, das ist die reale Welt, mit echten Ameisen, echtem Blütenduft, echtem Sommerwind und meinen eigenen Eisblumen. Das unterscheidet ihn so wohltuend von der virtuellen, die kann ich an meinem Computerarbeitsplatz jeden Tag haben.

Ich fand unsere Neuerwerbung großartig. Ich war gewillt, diesen Garten Schritt für Schritt in das verlorene Paradies meiner Kindheit zu verwandeln. Ich würde einen Baum pflanzen. Ich weiß noch genau, wie ich gleich am Anfang ein kleines Loch gegraben habe. Einfach so, weil es ja jetzt meine eigene Erde war, weil es mir keiner verbieten konnte. Das muss irgendetwas Archaisches sein.

Allerdings war es zunächst nicht allein unser Garten. Weil unsere Vorgängerin einiges darin hinterlassen hatte. Und weil sich geheimnisvolle Kräfte seiner bemächtigten, während wir uns erst einmal um das Haus kümmern mussten. Zum Beispiel dieses Farnfeld hinten links. Wer hatte das eigentlich angelegt? Wir fanden es eine Weile lang recht dekorativ. Bis uns ein befreundeter Gärtner von den berühmten schottischen Farnwäldern erzählte, die sich ausbreiten wie verrückt, dabei alles andere überwuchern. Der Farn ist im Prinzip ein lebendes Fossil und schon seit dreihundertfünfzig Millionen Jahren auf der Welt. Damals brummten zwischen vierzig Meter hohen Farnwedeln gewaltige Libellen, tummelten sich Riesenspinnen. An Menschen war noch gar nicht zu denken. Meine Frau mag keine Spinnen. Wenn sie eine sieht, ruft sie mich, eine der wenigen Aufgaben, bei der es bei uns kein Kompetenzgerangel gibt. Kurz, der Farn hat eine echte Erfolgsgeschichte hinter sich. In vielen Internetforen wird behauptet, es sei gar nicht leicht, Farn zu vermehren. Unserer hat das prima von allein hingekriegt.

Inzwischen weiß ich, Farne haben Sporen an der Unterseite ihrer Wedel, die bei Trockenheit aufreißen, und dann gehen die Sporen auf die Reise, um in der Nachbarschaft viele neue kleine Farne wachsen zu lassen. Dazu brauchen die uns gar nicht. Wie der Löwenzahn. Als Kind mochte ich den, vor allem als leuchtend gelbe Butterblume, wie man die Blüte in Berlin nennt. Und war er verblüht, hatte ich ihn als Pusteblume noch lieber, weil es mir großen Spaß gemacht hat, die Stängel auszurupfen und dem Samen beim Verbreiten zu helfen. Wäre nicht nötig gewesen, das schafft der Wind ganz allein. Und wenn man nicht aufpasst, verbreitet sich der Löwenzahn im Rasen flächendeckend. Man kann also sagen: Dieser Garten war vom Winde gesät. Und langsam dämmerte uns: Wenn wir wollten, dass er unser würde, müssten wir etwas unternehmen.

Ich bin von Natur aus neugierig. Ich will wissen, warum so ein Baum Blätter verliert und warum sich das Laub von Nachbars Erle kaum verfärbt. Und wo das Wasser hingeht, mit dem der Baum gewässert wird. Wussten Sie, warum man einen Weihnachtsbaum nicht zu sehr einkerben sollte? Ich weiß es inzwischen. Ich habe deshalb extra einen Experten angerufen, der mir versicherte, nur die äußeren Schichten würden Wasser führen. Ich weiß, dass Linden und andere Straßenbäume neben Gaslaternen ihr Laub unter Umständen ein wenig früher abwerfen, weil undichte Laternen das Pflanzenhormon Ethylen verströmen. Das Hormon steuert den Blattabwurf. Und dass der Rosenkohl um Hilfe rufen kann. Ich weiß, warum die Hortensie so heißt, wie sie heißt. Übrigens eine ergreifende Geschichte. Und ich kann Ihnen sagen, ob man sein Kaninchen ganz legal im Garten bestatten darf – und wenn ja, was dabei zu beachten ist. Ich kenne inzwischen eine ganze Reihe Experten. Ich weiß auch, ob man eine Schwarzkiefer in Berlin fällen darf oder nicht. Man darf, und das ist gut so, weil einen das verdammte Ding mit seinen ewig fallenden Nadeln in den Wahnsinn treibt. Und ich beobachte, was sich da draußen alles tut. Ich beobachte die Eichhörnchen in Nachbars Kiefer, wir haben ja keine Kiefer mehr, ich beobachte die Maus, die sich unter der Betonschwelle vor der Eingangstür eingegraben hat. Und ich beobachte meine Frau, wie sie die Rosen beschneidet.

Meine Frau hat eine etwas andere Beziehung zu unserem Garten. Obst war ihr lange Zeit nicht allzu wichtig. Ich glaube, sie denkt, es sei sowieso mehr ihr Garten. Weil sie auch erheblich mehr Zeit darin verbringt. Ich lasse sie in diesem Glauben. Immerhin ist es ihr Verdienst, wenn ich inzwischen ein bisschen mehr Ahnung habe von den Dingen, die da draußen vor sich gehen.

Meine Frau ist übrigens in einer Mietwohnung groß geworden. Aber ihre Eltern haben eine Laube, ein Kleingartengrundstück, das seit 1923 im Besitz der Familie ist. Man sieht der Laube ihr Alter auch an, sie ist die Einzige, die ein spitzes Türmchen hat, sozusagen die Ritterburg unter den Lauben. Ihre Großeltern haben nach dem Krieg sogar darin gewohnt.

Meine Frau kennt die Laube ihrer Eltern von klein auf. Im Sommer traf sich ihre gesamte Familie dort eigentlich jeden Sonntag. Und »ganze Familie« heißt nicht etwa Vater, Mutter, Kind – »ganze Familie« heißt Oma, Opa, Cousinen, Tante Toni und Onkel Rudolf. Wenn meine Frau von dem Garten ihrer Eltern sprach, war interessanterweise immer nur von Oma und Opa, den Cousinen, Tante Toni und Onkel Rudolf die Rede. Aber nie davon, dass jemand die Hecke beschneiden musste oder die Tomaten bewässern, es hat sich niemand Gedanken machen müssen über irgendwelche eigenartigen Flecken auf den Rosen, oder warum der Apfelbaum eigentlich keine Äpfel trägt. Lieber haben sie davon erzählt, dass zum Sommerende in der Laubenkolonie großer Schwoof war, mit Bratwurst und Tanzmusik, und da kamen sie noch mal alle, bevor sie sich erst wieder zu Weihnachten sehen würden.

Garten, das war bei ihr also eher eine Art Familienangelegenheit. Es war nicht so, dass sie tief in sich verborgen eine Gärtnerin des Herzens wäre. Obwohl meine Frau einen Onkel in England hat und einen Cousin dazu. Den Briten sagt man ja eine besondere Affinität nicht nur zum Rasen nach. Alle deutschen Hausgärten zusammen, es sind ungefähr siebzehn Millionen, bedecken eine Fläche von sechstausend achthundert Quadratkilometern. Das ist ganz schön viel im europäischen Vergleich, doch in Großbritannien macht die Fläche aller Gärten einundzwanzigtausend Quadratkilometer aus. Trotzdem hat meine Frau niemals Vita Sackville-West gelesen. Und obwohl wir ein paar Mal ihre englische Familie besucht haben, hat sie auch nie den Wunsch geäußert, Sissinghurst oder einen der anderen weltberühmten englischen Gärten zu besuchen. Für mich war also nicht erkennbar, dass meine Frau gern einmal einen Garten hätte und sie, wenn er ihr auf irgendeinem, im Nachhinein schwer erklärlichen Wege zufiele, eine Menge Zeit, Geld und Liebe in diesen Garten investieren würde.

Eigenartigerweise ist genau dieser Fall eingetreten.

Am Anfang war diese Entwicklung noch nicht absehbar. Am Anfang hat meine Frau sich lediglich darum bemüht, den Status quo zu erhalten, also dafür zu sorgen, dass der Garten, wie wir ihn vorgefunden hatten, denn es handelte sich um ein schon ziemlich altes Reihenhaus, irgendwie am Leben blieb. Es ist übrigens nicht so, dass ich das nicht auch gewollt hätte, nein, ich habe sie durchaus unterstützt. Schließlich war ich es, der als Erster den Rasen vertikutierte. Heißt, die Grasnarbe anritzte und das Moos entfernte, weil sich das Ganze sonst zu einem hoffnungslos verfilzten Teppich verbinden würde. Mit der Hand. Eine grauenhafte Arbeit, ich fühlte mich wieder in meine frühe Kindheit versetzt, als ich diesen Spindelmäher über den Acker schob. Aber war es nicht das, was ich mir gewünscht hatte, ab und zu wieder in die Kindheit versetzt zu werden?

Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann meine Frau den Garten zu ihrer Herzenssache erklärt hat. Es kann sein, dass es mit dem Fällen der Kiefer zusammenhing. Plötzlich war da ein Loch, das es zu füllen galt. Weitere Löcher sollten folgen, und meine Frau hat sie alle gefüllt. Meine Frau fing an, Gartenzeitschriften zu lesen, sich eine Gartenbibliothek anzulegen. Sie hat Pflastern gelernt, treibt sich ständig in Fachmärkten herum, und manchmal sitzt sie auf dem Sofa und entwirft Projekte für den Garten, der doch gar nicht so groß ist. Dann macht sie mir direkt Angst.

Meine Frau ist eine große Anhängerin des Schmuckgartens. Ich dagegen sehe das Ganze mehr landwirtschaftlich. Ich trauere heute noch dem Pflaumenbaum hinterher, den wir mal geschenkt bekamen und den wir wieder ausgruben und unseren Gönnern zurückschenkten. Er war nicht besonders ertragreich, und da meinte meine Frau, dass sie den Platz anders viel schöner nutzen könnte. Seltsam, aber der Pflaumenbaum war dann bei unseren Freunden außerordentlich ertragreich. Vielleicht wollte er ja weg und hat sich deshalb bei uns zurückgehalten. Pflanzen, das weiß ich inzwischen, können ganz schön sensibel sein.

Ich will in diesem Buch nicht chronologisch erzählen, wie wir uns unseren Garten angeeignet haben, sondern die Ereignisse gewissermaßen nach Sachgruppen gliedern. Das hat zwar den Nachteil, dass beispielsweise der Hund immer mal wieder vorkommt, ich aber erst im 10. Kapitel »Tiere im Garten« erzähle, wie er eigentlich zu uns gekommen ist – und zwar gegen meinen Willen. Dafür wird das Nachschlagen einzelner Themen leichter. Wenn jemand ein Haus mit Garten erwirbt – und keine Ahnung hat, dann bekommt er mitunter Dinge geschenkt, von deren Existenz er bis dato noch gar nichts wusste. Einen Komposter zum Beispiel. Er kann dann hier die Geschichte mit dem Komposter in dem Kapitel mit dem Titel »Ich wäre so gern ein Farmer« suchen. Und dann wird er nachlesen können, dass wir nach einem Jahr immer noch keinen Kompost produziert haben. Natürlich wird das den Leser nicht unbedingt schlauer machen. Ich sehe mich leider außer Stande, den Leser in jeder Frage schlauer zu machen. Aber vielleicht wird ihn die Geschichte trösten. Das ist doch auch schon was.

2

Grenzen setzen

In Amerika haben sie keine Zäune. Wenn man mal von dem Riesenzaun zwischen Mexiko und den USA absieht. Um ihre Gärten zumindest haben sie keine. Das finde ich gut. Wirkt irgendwie großzügig. Amerikaner schließen auch nicht ab, jedenfalls, wenn sie auf dem Land wohnen. Ich weiß das, mein Sohn ist dort ein Jahr zur Schule gegangen. Dafür tragen Amerikaner gerne Waffen. Ich glaube, da ist mir ein Zaun dann lieber.

Es gibt natürlich auch hierzulande Leute, die darauf verzichten, ihr Grundstück einzufrieden. Ein Freund von mir wohnt ebenfalls in einem Reihenhaus, dort haben sie zwischen den Grundstücken keine erkennbare Grenze. Keine Hecke, keinen Zaun, nichts. Toll. Zäune werden gern als Synonym für die Engstirnigkeit des Kleinbürgers betrachtet. Und wer will schon als engstirniger Kleinbürger gelten? Hecken haben auch nicht den allerbesten Ruf. Wer eine Hecke pflanzt, am besten mannshoch und undurchdringlich, der entzieht sich den Blicken seiner Nachbarn und steht automatisch im Verdacht, sich dahinter seine eigene geschrumpfte Welt zu schaffen. Spießiger geht es doch gar nicht. Aber gilt das Bedürfnis, mal unbeobachtet zu sein, nicht auch für die eigenen vier Wände? Nun, wer eine Hecke hat, braucht wenigstens keine Vorhänge mehr. Eines allerdings stimmt, die Grundstücksgrenzen sind potenzielle Krisengebiete, nirgendwo sonst entzündet sich der Streit mit den Nachbarn derart oft.

Unser Grundstück war zur Rechten von einer gewaltigen, mannshohen Ligusterhecke begrenzt, die aussah wie eine grüne Wand. Nach hinten raus gab es einen einfachen Maschendraht und zur Linken nichts. Rechts würden wir möglicherweise Ärger bekommen, erklärte uns Frau Hollerbach, unsere Vorbesitzerin. Herr Bergmann sei ein wenig eigen mit seiner Hecke, wolle sie immer selbst stutzen. Aber er habe sie verbotenerweise direkt auf die Grenze gepflanzt – auch bei Hecken sind Abstandsregeln einzuhalten. Er müsse deshalb zum Schneiden immer rüber auf ihre Seite kommen. Und bei dieser Gelegenheit würde er in ihren Beeten rumtrampeln. Irgendwann stritten sie sich dann. Aha.

Mit den Nachbarn links, dem schon ein wenig älteren Ehepaar Runge, hätte es dagegen keine Probleme gegeben. Obwohl sie beide pensionierte Lehrer seien und immer alles besser wüssten. Wenn wir da aber etwas hinhaben wollten, müssten wir sie dazu auffordern. Auf der linken Seite sei das nicht unsere Aufgabe, für einen Zaun zu sorgen. Eine Regel, die übrigens für jedes Grundstück gilt.

Nun war unsere Vorbesitzerin eine ältere Dame. Das lauteste Geräusch, das von ihr ausging, war das Plätschern, wenn sie mit der Gießkanne ihre Rosen wässerte. Uns dagegen eilte der Ruf voraus, dass wir kleine Kinder mitbringen würden. Wahrscheinlich lag es daran, dass beim Einzug ein brusthohes Holzgitter zwischen uns und dem Ehepaar Runge stand, das zur Terrasse hin übermannshoch anstieg und mit Palisaden verkleidet war. Ich hatte volles Verständnis dafür. Wenn ich mein gesamtes Berufsleben mit kleinen Kindern verbracht hätte, würde ich nach meiner Pensionierung vielleicht auch solch einen Zaun errichten. Ein bisschen sah er ja aus wie in den Westernforts, mit denen ich als Kind gespielt hatte. Nun gut, damit waren die Grenzen zwischen uns ein für alle Mal geklärt. Wir waren fortan die Indianer, und wir sind prima miteinander ausgekommen.

Ein bisschen schwieriger war die Ligusterseite. Hervorragend, dachte ich, dass Herr Bergmann immer darauf besteht, seine Hecke selbst zu schneiden. Das ist ja nicht einfach bei solch einem Riesentrumm von Hecke, zumal wir am Anfang noch kein geeignetes Gerät besaßen. Herr Bergmann war eigentlich ganz nett, erkannte in mir sofort den gärtnerischen Anfänger, erklärte, dass die Krone unbedingt rund und nicht kantig geschnitten sein müsste, und erlaubte mir, ihm das Kabel seiner elektrischen Heckenschere zu halten. Bis zu jenem Tag, den wir den Ligusterheckenzwischenfall nennen.

Herr Bergmann war einmal irgendetwas Höheres im Finanzamt gewesen, hatte einen weißen Schopf und war trotz seiner Behinderung eine respekteinflößende Erscheinung. Herr Bergmann hatte in seiner Jugend einen schlimmen Unfall gehabt und konnte seitdem einen Arm nicht mehr richtig bewegen. Das schränkte ihn natürlich bei der Arbeit ein, aber in die ließ er sich ungern hineinreden, von mir schon gar nicht. Immerhin, ich durfte ihm das Kabel halten. Ich weiß auch nicht, wie das hatte passieren können, ich schwöre, ich habe mich an die Regel Nummer eins für Kabelträger gehalten, die da lautet: Immer hinter dem Mann mit der Heckenschere bleiben! Vor allem, wenn der Mann die Heckenschere nur mit einer Hand bedienen kann. Trotzdem schnitt Herr Bergmann das Kabel durch. Die Sicherung flog raus, verschiedene Personen schrien auf, wer genau, weiß ich nicht mehr, denn die Situation war kurz außer Kontrolle geraten. Unter den Schreienden war auf jeden Fall Herr Bergmann, obwohl es in seinem Fall eigentlich mehr so eine Art Brüllen war. Außerdem meine Frau, die den Vorfall von der Terrassentür aus beobachtet hatte und jetzt in unsere Richtung rannte. Keine Ahnung, was sie da wollte, uns war ja nichts passiert, und von der stromlosen Heckenschere ging keinerlei Gefahr mehr aus. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch geschrien habe, auf jeden Fall schrie Sekunden später unsere Tochter, gerade ein Jahr alt und noch unsicher auf den Beinen. Kaum hatte ihre Mutter sie losgelassen, stürzte mein Mädchen mit dem Gesicht voran auf die Terrasse und rammte sich den gerade erst ein Stückchen hervorlugenden Milchzahn wieder zurück in ihren kleinen Kiefer. Und falls ich nicht vorher schon geschrien hatte, so genau weiß ich das, wie gesagt, nicht mehr, dann, und das weiß ich ganz genau, tat ich es jetzt.

Erst beim Zahnarzt haben wir uns wieder ein wenig beruhigt. Zum Glück hatte der Ligusterheckenzwischenfall bei unserer Tochter keine bleibenden Schäden zur Folge. Anders stand es um das Verhältnis zu Herrn Bergmann. Ich hatte mich in seinen Augen vollkommen disqualifiziert, jedenfalls gab er mir die Schuld an dem Ganzen. Meine Frau wiederum, die seine Arbeit schon vorher mit Misstrauen beobachtet hatte (»der nimmt keine Rücksicht auf meine Beete, und überhaupt, die blöde Hecke, alles ganz verwurzelt hier«), verlangte nun ultimativ, dass ich fortan auf unserer Seite die Hecke alleine schneiden sollte, Herr Bergmann indessen keinen Fuß mehr in i h r e n Garten setzen dürfe. Ich fügte mich, man könnte sagen, dass ich zu den großen Verlierern des Ligusterheckenzwischenfalls gehörte. Frau Bergmann stand dagegen eindeutig auf der Gewinnerseite, jedenfalls begrüßte sie es sehr, dass ihr Mann endlich die Finger von der Heckenschere ließ. Wenigstens unser Verhältnis war fortan prima.

Ligusterhecken sind eigentlich recht pflegeleicht, die hier ist aber schon vierzig Jahre alt, vielleicht liegt es daran, dass sie ein wenig schwächelt. Jedenfalls klagte mein Nachbar immer darüber, dass sie auf seiner, der Nordseite, kaum noch Blätter hätte, und schob das auf meine mangelhafte Wartung. Ich glaube vielmehr, dass auch eine Ligusterhecke nicht vollkommen ohne Licht auskommt und für Nordseiten nur bedingt geeignet ist. Auf unserer Seite sieht sie eigentlich ganz gut aus. Vielleicht kriegt sie aber auch zu wenig Wasser, irgendwie fühlt sich keine Seite für die Bewässerung der Grenzanlagen richtig zuständig.

Das Interessante ist, dass es sich bei dieser Hecke offenbar um zwei verschiedene Sorten Liguster handelt, eine immergrüne und eine, die im Herbst ihr Laub verliert. Tatsächlich gibt es die Sorte Liguster Atrovirens, die im Winter ihr Blattgrün behält, während der gewöhnliche Liguster das eben nicht tut. Schade, angesichts unseres mitunter ein wenig schwierigen Verhältnisses hätte ich mir manchmal eine immergrüne, stets undurchdringliche Hecke gewünscht.

Bedenken, deshalb für einen Kleinbürger gehalten zu werden, hatte ich inzwischen vollkommen über Bord geworfen. Im Gegenteil, zusätzlich zur Hecke spannte ich später noch einen fünfzig Zentimeter hohen Karnickelzaun, grün, damit man ihn nicht so sieht. Das wurde nötig, als wir uns erst Kaninchen und dann einen Hund anschafften, der binnen Kurzem einen Weg durch die Hecke fand – und auch durch die nächste und die übernächste. Wir fanden ihn erst eine Querstraße weiter wieder, wo er schwanzwedelnd auf uns wartete. Den Weg zurück hätte er wohl nicht gefunden, dafür war er noch zu neu bei uns. Einen Nachteil hat der Liguster übrigens: Er gilt als giftig, und zwar alle seine Teile; Rinde, Blätter und Beeren. Nicht besonders giftig, aber immerhin.

Seit wir den Hund haben, dient unsere Grenzbefestigung denn auch weniger dem Versuch, Eindringlinge von außen abzuwehren, als zu verhindern, dass der Hund von drinnen nach draußen gelangt. Passt man nicht auf, ist er weg. Ich muss aber zugeben, dass es schon Momente gab, in denen ich darüber nachdachte, ob ich unser Anwesen nicht besser sichern sollte. Das war, nachdem dieser Fremde durch unseren Vorgarten geschlichen kam, von wo aus er dann durch das Wohnzimmerfenster peilte. Jedenfalls hatte ich dieses Szenario später anhand der Spuren rekonstruiert.

Danach hatte sich also zunächst ein Unbekannter dem Fenster genähert. Leicht zu erkennen, denn er hatte Sohlenabdrücke in der feuchten Erde hinterlassen. Was er nicht wusste, war, dass wir unserem Hund einen Stuhl ans Fenster gerückt hatten, damit er von dort bequem das Fensterbrett erreichen konnte. Duffy, so heißt das treue Tier, mag es, auf dem Fensterbrett zu liegen, wenn wir nicht da sind. Da kann er nach vorne rausgucken, immer nur nach hinten ist doch langweilig. Und den Stuhl braucht er, weil er nämlich viel zu klein ist, um ohne dort oben hinzugelangen.

Während der Fremde also durch das Fenster linste, musste plötzlich Duffy in sein Sichtfeld gesprungen sein. Und wahrscheinlich tat Duffy, was er immer tut, wenn jemand durch das Fenster guckt, von dem er der Meinung ist, der gehört da nicht hin: Der sonst so harmlose Hund verwandelt sich in eine zähnefletschende Bestie. Worauf der Fremde wohl einen unbedachten Schritt nach hinten machte und durch die Glasscheibe brach, mit der wir das Kellerfenster abgedeckt hatten. Der Hund wird daraufhin nicht ruhiger geworden sein. Das sich wie wahnsinnig gebärdende Tier vor sich und das Geräusch der berstenden Scheibe unter sich, das kann schon an den Nerven zerren. Außerdem hatte der Eindringling Glück, dass die Scheibe auf einem Gitter lag, sonst wäre er uns in den Schacht gefallen. Jedenfalls machte er sich davon.

Danach haben wir ernsthaft darüber nachgedacht, ob man solchen Vorkommnissen nicht mit gärtnerischen Mitteln begegnen könnte. Tatsächlich hat meine Frau die von mir meistgehasste Pflanze von der Terrasse weggenommen und sie unmittelbar vor das Fenster gesetzt. Es handelt sich um die Yucca aloifolia, die wegen ihrer messerscharfen Blätter auch »Spanisches Bajonett« genannt wird. An dieser furchtbaren Pflanze habe ich mir schon üble, schwärende Wunden gerissen. Leider ist die Aloifolia nur begrenzt winterhart. Also habe ich Überlegungen angestellt, welche Pflanzen sich noch an dieser Stelle eignen würden.

Infrage käme die Berberitze, die ziemlich fiese Dornen hat. Oder die stachelige Zierquitte, aus deren Früchten kann man Gelee kochen. Doch dann stieß ich auf einen Kandidaten, mit dem können es beide nicht aufnehmen.

Der Hahnendorn ist ein aus Nordamerika stammender Verwandter des harmlosen heimischen Weißdorns. Er blüht im Mai ganz hübsch, im Herbst schmückt er sich mit roten Beeren. Ansonsten ist er gemeingefährlich. Der Hahnendorn bildet bis zu acht Zentimeter lange Dornen aus. Für Familien mit kleinen Kindern ist er also nichts, und auch Duffy müsste höllisch aufpassen. Der Hahnendorn ist etwas für Leute, die sich gern mit einem Stacheldrahtzaun umgeben würden. Außerdem kann er während der Blüte unangenehm riechen. Ich habe den Gedanken also wieder verworfen und kam fortan gewissenhaft meiner vorläufig wichtigsten Gartenarbeit nach: Hecke schneiden. Was auch mir nicht leicht fiel, weil ich dabei keinesfalls in die sorgsam gepflegten Beete meiner Frau steigen durfte.

Nach einer Weile ließ ich die mühsam gewordene Ligusterpflege schleifen, die Hecke verlor tatsächlich ein wenig von ihrer Form. Nicht zuletzt, weil mittendrin eine Eibe wuchs, die mittlerweile schon ein gutes Stück herausragte. Eigentlich wachsen Eiben ja extrem langsam, und man hat alle Zeit der Welt, sie zu beseitigen. Trotzdem sah die hier schon recht kräftig aus. Eiben sind eine Art lebender Vorwurf für den nachlässigen Gärtner. Im Vorgarten haben wir sogar eine, die ist schon anderthalb Meter hoch. Weiß der Himmel, wie die dahin gekommen ist, ich habe sie nicht gepflanzt. Eiben gehören in den Wald, nicht in den Garten.

Das heißt, wenn man genug Zeit hat, ist die Eibe eine großartige Heckenpflanze. Sie ist sozusagen der Porsche, oder nein, für einen Porsche ist sie zu langsam, der Edelstein unter den Heckenpflanzen. Denn entweder, man schaut der Hecke die nächsten Jahre beim Wachsen zu. Oder man gibt wahnsinnig viel Geld aus, um sich gleich mannshohe Pflanzen zu kaufen. In Blickling Hall, einem altenglischen Herrenhaus im nordenglischen East Anglia, in dem angeblich die unglückliche Anna Boleyn geboren worden sein soll, eine jener bedauernswerten Gemahlinnen von Heinrich VIII., die diese Ehe nicht überlebte, habe ich mal eine gigantische Eibenhecke gesehen, die sah aus wie ein übergroßer, rasierter Königspudel. Es hat allerdings eine Weile gedauert, bis sie die so hingekriegt haben. Steve Hogan, Gärtner auf Blickling Hall, behauptete jedenfalls mir gegenüber, das imposante Gewächs links und rechts der Auffahrt zum Herrenhaus sei inzwischen dreihundert Jahre alt. Das mag übertrieben klingen, aber Hogan musste es eigentlich wissen, angeblich stellt allein seine Familie schon seit sechs Generationen dort den Gärtner. Und wenn die Hogans nicht aussterben oder die Lust verlieren, die immer gleiche Hecke schneiden zu müssen, werden auch künftige Generationen damit noch gut zu tun haben. Hogan versicherte nämlich, Eibenhecken könnten tausend Jahre alt werden.

Wer eine Eibenhecke hat, denkt also für gewöhnlich in Generationen. Doch die eigentliche Frage war doch, wie kam unsere Eibe in den Liguster? Nun, ich hatte einen Verdacht, seit ich einmal im Herbst zwei Eichhörnchen von Nachbars Erle rüber zu Nachbars Kiefer rasen sah – in ihrem typischen Spirallauf, bei dem sie den Ast in der Vorwärtsbewegung immer wieder umrunden. Sie machen das, um von ihren Feinden, Raubvögeln zum Beispiel, nicht so leicht geortet werden zu können. Sind schon pfiffige Viecher. Die beiden Exemplare hier waren noch recht klein, wahrscheinlich Geschwister. Eichhörnchenpaare gehen sich eher aus dem Weg. Der Hund hat sie trotz ihrer Geschwindigkeit gesehen, gebellt wie toll und versucht, unsere Birke raufzuklettern. Bis auf anderthalb Meter hat er es geschafft. Selbst wenn das jetzt dumm klingt, wahrscheinlich wollte er nur spielen.

Anderthalb Meter sind für einen kleinen Hund eine Menge. Als Spielgefährte für ein Eichhörnchen hat er sich damit noch nicht qualifiziert. Die würden darüber lachen – wenn sie die Zeit dazu hätten. Haben sie aber nicht. Sie haben im Herbst gut damit zu tun, sich einen Vorrat anzulegen.

Womit wir bei den Eibensamen wären. Kein Mensch verträgt die. Denn Eibensamen sind giftiger als Ligusterbeeren. Angeblich sollen sie sogar ein Pferd töten können. Einen Hund wahrscheinlich auch. Einem Eichhörnchen können sie dagegen gar nichts anhaben. Im Gegenteil, sie schätzen die Samenkapseln nicht geringer als Eicheln oder Haselnüsse. Bekanntlich sammeln sie die in irgendeinem Erdversteck und bedienen sich daraus im Winter. Weil aber Eichhörnchen ihren Vorrat manchmal nicht mehr wiederfinden, wächst dann dort eine kleine Eiche, ein Haselnussstrauch oder eben eine Eibe. Was im Wald oder vor Blickling Hall sinnvoll erscheinen mag, bei uns im Garten aber hat meine Frau ihre eigenen Vorstellungen davon, was wo wachsen soll. Da lässt sie sich auch von einem Eichhörnchen ungern etwas vormachen.

Übrigens handelte es sich bei den Tieren, die ich beobachtet habe, um die rotbraune europäische Version der Spezies. Und die steht vor einer ungewissen Zukunft. In England und Italien sind sie schon nahezu verschwunden, verdrängt von ihren robusteren nordamerikanischen Verwandten, den grauen Eichhörnchen. Es heißt, die grauen seien erfolgreicher und schlauer. Sie hätten nicht zuletzt eine viel größere Trefferquote beim Wiederauffinden versteckter Wintervorräte. Die rotbraunen sind dafür schlicht zu schusselig. In meinen Augen macht sie das durchaus sympathisch.

Zurück zu unserem Liguster. Mit der Hecke hatten wir uns also inzwischen angefreundet, so eine blickdichte Wand hat ja was für sich. Es ist auch nicht so, dass sie unser langgezogenes Handtuch irgendwie schmaler macht, im Gegenteil, sie gibt dem Garten etwas Intimes, und man weiß nicht genau, was dahinter ist, weiß man im Wald ja auch nicht immer. Jedenfalls äußerte meine Frau eines Tages den Wunsch: »Hinten will ich es auch dicht haben.« Nun, dafür hatte ich großes Verständnis, ich hatte keine Lust mehr, Frau Ganske, unserer rückwärtigen Nachbarin, dabei zuzusehen, wie sie den lieben langen Tag den Weg vor ihrer Haustür und damit hinter unserer Gartenpforte fegt. Denn hinten ist da, wo unser Garten zu Ende ist und der Weg zur nächsten Zeile beginnt. Frau Ganske war wahrscheinlich da schon älter als Frau Ulrich, die Herrin über den Garten meiner Kindheit, je war, und immer wenn ich sie fegen sah, dachte ich automatisch, ich müsste jetzt eigentlich raus, für sie weiterfegen und ihr anschließend noch anbieten, ihren Rasen zu mähen. Nun, Frau Ganske ist inzwischen verstorben. Wenn ich an sie denke, fühle ich mich ein wenig schuldig, weil sie nämlich allergisch gegen unsere Birke war. Und dann spüre ich den Drang, den Weg hinten zu fegen. Aber nur ganz kurz.

Ursprünglich stand dort hinten eine Kiefer (auf die ich noch im Kapitel »Mein Freund, der Baum« eingehen werde). Außerdem gab es einen Metallverschlag für allerlei Gerät (siehe Kapitel »Der Garten ist eine Baustelle«) und ein Maiglöckchen-Beet, auf das Frau Hollerbach, unsere Vorbesitzerin, ziemlich stolz war. Warum, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Maiglöckchen wachsen wie Unkraut, man muss nichts dazu beitragen, sie vermehren sich einfach wie verrückt und verdrängen alles, was ihnen in die Quere kommt. Wahrscheinlich mochte Frau Hollerbach sie deshalb so gern. Ihre Maiglöckchen waren die Einzigen, die sich gegen den Efeu von Frau Ganske durchsetzen konnten, der seinerseits einfach alles mit seinem Blattwerk überzog wie eine Art Schimmel. Nein, ich bin kein Freund von Efeu, weil er in mir immer Friedhofsassoziationen weckt. Maiglöckchen jedenfalls sind sehr durchsetzungsstark, gedeihen auch im Halbschatten unter Bäumen und neigen dazu, sich wie ein Teppich auszubreiten.

Bei uns mussten sie weg, denn dort, wo die Maiglöckchen wuchsen, sollte die Buddelkiste hin. Maiglöckchen und Buddelkisten sind keine guten Nachbarn, das Kraut ist hochgiftig, so giftig, dass eine Kollegin von mir mal behauptet hat, ihr Urgroßonkel Otto sei gestorben, als er nach einer Operation aufwachte, Riesendurst bekam und das Wasser aus einer Maiglöckchenvase getrunken habe. Schwer vorstellbar, ich meine, dass jemand aus der Blumenvase trinkt. Müssen wohl schlechte Zeiten gewesen sein. Jedenfalls ist dem Maiglöckchen alles zuzutrauen. Übrigens steht das Maiglöckchen im Wald unter Naturschutz, dort darf man es nicht entfernen. Zu Hause, neben der Buddelkiste, darf man.