Urban Prayers E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Assoziation A

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der vorliegende Band erkundet die Relevanz neuer religiöser Bewegungen für aktuelle urbane Konflikte und Transformationen in verschiedenen Städten und im globalen Zusammenhang. Er enthält einen Querschnitt von Texten und Gesprächen aus Forschungszusammenhängen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa zum Verhältnis zwischen Stadt, Religion und Politik, die einen möglichst präzisen Blick auf das Phänomen »Urban Prayers« werfen. Herausgegeben von Jochen Becker, Anne Huffschmid, Stephan Lanz, Oliver Pohlisch, Katja Reichard, Erwin Riedmann und Kathrin Wildner.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

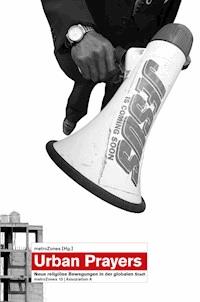

metroZones (Hg.)Urban Prayers

metroZones (Hg.)

Jochen Becker | Anne Huffschmid | Stephan Lanz | Oliver PohlischKatja Reichard | Erwin Riedmann | Kathrin Wildner

Urban Prayers

Neue religiöse Bewegungen in der globalen Stadt

www.metrozones.de | www.globalprayers.info

Umschlagfotos: Stephan Lanz

© Assoziation A und metroZones 2011 | Hamburg | BerlinAssoziation A | Gneisenaustr. 2a | D-10961 Berlin | Tel.: + 49 30 69 58 29 71www.assoziation-a.de | [email protected] | [email protected] 978-3-86241-602-8 | Gestaltungskonzept: www.image-shift.netUmschlaggestaltung und Satz: kv

Inhalt

metroZones

Einleitung

Enrique Dussel

»Keine Angst vor den Pfingstkirchen«

Ein Gespräch über die Aktualität der Befreiungstheologie

Pablo Semán

Pfingstkirchen als Ausweg aus der Armut?

Religiosität und Alltag in Buenos Aires

Asef Bayat

Der Mythos der »islamistischen Armen«

Beobachtungen aus Kairo und Teheran

Klaus Teschner

Struggle as a Sacrament

Religion und städtische Bewegungen in Afrika

Asonzeh Ukah

Die Welt erobern, um das Himmelreich zu errichten

Pfingstkirchen, Prayer Camps und Stadtentwicklung in Lagos

Yasmeen Arif

Religion, humanitäre Biopolitik und urbane Räume

Eine Reise von Beirut nach Delhi

Julia Eckert

»Sie versprechen eine saubere Stadt«

Ein Gespräch über die hindu-nationalistische Shiv Sena in Mumbai

Patrícia Birman

Spiritueller Krieg und staatliche Gewalt

Pfingstkirchliche Lebensweisen in den Favelas von Rio de Janeiro

Delwar Hussain

Globalisierung, Gott und Galloway

Die Islamisierung der Bangladeshi-Communities in London

Leo Penta | Werner Schiffauer

»Nur in der Stadt kannst du rein religiös sein«

Ein Gespräch über Politik und Praktiken religiöser Gemeinschaften in Berlin

Nachwort

Autorinnen und Autoren

Fotos

metroZones

Einleitung

In der Betrachtung aktueller städtischer Bewegungen, Kämpfe und Entwicklungen weltweit fällt auf, dass religiösen Motiven, Strukturen und Ideen vielerorts eine große Bedeutung zukommen. Dabei handelt es sich mehrheitlich nicht um traditionelle Akteure – etwa christliche Kirchen oder islamische Gemeinden, sondern um neuartige religiöse Gruppierungen. So dominiert heute eine Vielfalt von Pfingstkirchen die Glaubenspraxen in den Armutsgebieten der ehemals katholisch dominierten Metropolen Lateinamerikas. Soziale Aufsteigermilieus in westafrikanischen Megastädten konvertieren in Massen zu neuartigen charismatischen Kirchen, die transnational agierende Medienkonzerne besitzen und gigantische Arenen und ganze Städte für ihre Gläubigen errichten. Im indischen Mumbai prägt seit bald zwei Dekaden die hindu-nationalistische Bewegung Shiv Sena nicht nur die soziale Organisation in den Armutsvierteln, sondern auch die offizielle städtische Politik. Ähnliches gilt für die islamischen Aktivisten in Istanbul, deren soziale Basis einst in den informellen und peripheren Gecekondu-Vierteln der Stadt lag. Seit Mitte der 1990er Jahre stellen islamistische Parteien nun schon die Istanbuler Stadtregierung. Für ihre Anhänger aus den oberen Mittelschichten wurden Gated Communities für mehrere hunderttausend Bewohner aus dem Boden gestampft.

Noch näher, in den alten und neuen Einwanderervierteln von London, Brüssel oder Hamburg, sind religiöse Gruppierungen und Institutionen heute viel stärker im öffentlichen Leben und in der Kommunalpolitik präsent als noch in den 1980er oder 1990er Jahren. Allein für Berlin, das lange als eine der ungläubigsten Städte der Welt galt und vom Religionssoziologen Peter Berger als »Welthauptstadt des Atheismus« bezeichnet wird (Berger 2001: 195), ist von über 300 verschiedenen Religionsgemeinschaften die Rede (Grübel/ Rademacher 2003). Orte, die vormals der Produktion, dem Konsum und der Freizeitgestaltung dienten, werden für Gottesdienste und andere religiöse Zusammenkünfte konvertiert. Moscheevereine ziehen in aufgegebene Supermärkte und Lagerhallen und bieten dort soziale Dienste für ihre Mitglieder, aber auch für die ganze Nachbarschaft an. Mitten auf dem Gelände eines vietnamesischen Großmarktes in Ost-Berlin steht eine viel besuchte buddhistische Pagode. Und in einem der größten innerstädtischen Parks Berlins, der Hasenheide, lädt demnächst ein Hindu-Tempel nicht nur zum Gebet ein, sondern will auch nach Auskunft der Gründer einen Beitrag dazu leisten, den »sozialen Brennpunkt Neukölln« zu befrieden. In den Stadtteilen Wedding und Moabit gehören islamische Gemeinden zusammen mit diversen lokalen Kirchen und Wohlfahrtseinrichtungen zum Kern einer gut organisierten »Bürgerplattform«, die auf eine Verbesserung der lokalen Lebensverhältnisse hinarbeitet.1

»Neben den etablierten Kirchen«, schreiben die Ethnologinnen Kristine Krause und Gertrud Hüwelmeier, »lässt sich inmitten der Mehrheitsgesellschaft eine Vielfalt religiöser Praktiken feststellen. Buddhistische Mönche und Nonnen, Pastoren und Imame, aber auch die Laien religiöser Gemeinden knüpfen Netzwerke in ihrer Stadt, in andere europäische Länder und über Kontinente hinweg.« (Hüwelmeier/Krause 2008: 12). Ganz offensichtlich gibt es also Verbindungen zwischen lokalen, urbanen Entwicklungen und globalen Prozessen, die der Ausbreitung religiöser Bewegungen und Gemeinschaften sowohl im globalen Süden als auch im Norden Vorschub leisten. Aber wie diese im Einzelnen aussehen und sich gegenseitig bedingen, darüber wissen wir bislang relativ wenig.

Handelt es sich bei der weltweit beobachtbaren Islamisierung im städtischen Raum, beim globalen Boom urbaner Pfingstkirchen und bei hindunationalistischen Bewegungen um strukturell vergleichbare Phänomene? Oder dominieren doch die Unterschiede? Lässt sich sagen, dass etwa die hindu-nationalistische Shiv Sena die Religion für ein politisches Projekt ethnischer Vorherrschaft instrumentalisierte und damit die ethnisch-räumliche Segregation vertiefte, während die Pfingstkirchen in afrikanischen Städten ethnische Spaltungen eher verringern? Wie wichtig ist es für die städtischen Gemeinwesen, dass pfingstkirchliche Ideologien individuelles Glück und materiellen Reichtum verheißen, während islamistische Bewegungen vorgeben, auf Konzepten von Brüderlichkeit und Solidarität zu basieren? Haben religiöse Akteure tatsächlich säkulare Befreiungsbewegungen und städtische politische Initiativen abgelöst? Steht also heute das Versprechen auf spirituelles Heil, wo früher säkulare politische Gruppen ein besseres Leben versprachen? Oder weisen nicht ohnehin politische Konzepte von Befreiung – etwa bei nationalen Befreiungsbewegungen oder linken Regierungen in Lateinamerika – strukturelle Ähnlichkeiten mit religiösen Diskurslogiken (Erlösung, Heilsversprechen, Opfer- und Märtyrerdiskurse) auf? Und bedeutet der Niedergang säkularer Stadtbewegungen und ziviler Organisationen, wo er denn festzustellen ist, auch den Verfall emanzipativer politischer Kräfte in den Städten – oder beinhalten religiöse Organisationen ein anderes – womöglich postkolonial inspiriertes und gegen die westliche Moderne gerichtetes – Verständnis von Emanzipation oder Befreiung?

Ausgehend von solchen Fragen haben wir – ein Zusammenschluss von Stadtforscher/innen, Journalisten/innen und Künstler/innen – uns zunächst zögerlich dem für uns neuen und scheinbar abseitigen Thema genähert. Aus dieser Annäherung ist der vorliegende Band entstanden. Erkunden und verstehen wollten wir die Relevanz neuer religiöser Bewegungen für aktuelle urbane Konflikte und Transformationen in verschiedenen Städten und im globalen Zusammenhang. Dabei standen zunächst weniger normative oder theoretische Überlegungen im Vordergrund. Vielmehr sahen wir uns gezwungen, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es bei uns vertrauten internationalen Debatten um städtische soziale Bewegungen fast ausschließlich um Gruppierungen geht, die klassischen Vorstellungen von Mobilisierung und Organisierung folgen. Religiös geprägte Bewegungen oder Glaubensgemeinschaften entsprechen diesem Bild in der Regel nicht. Zum anderen wird die heute unübersehbare öffentliche Präsenz neuartiger Religionsgemeinschaften, die sich längst nicht mehr auf religiöse Praktiken beschränken, sondern in den Städten zunehmend als politische Akteure auftreten und im globalen Süden sogar häufig ersatzstaatliche Rollen einnehmen, bislang selten wissenschaftlich untersucht oder politisch diskutiert. Was dominiert, ist Ignoranz – oder Skandalisierung.

Vor diesem Hintergrund versammelt der vorliegende Band einen Querschnitt von Texten und Gesprächen aus Forschungszusammenhängen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa zum Verhältnis zwischen Stadt, Religion und Politik, die uns geeignet scheinen, einen möglichst präzisen und vorbehaltlosen Blick auf das Phänomen »Urban Prayers« zu werfen.

I. Glaubenswahrheiten und Erklärungsnöte

Die in Deutschland vorherrschenden ideologischen Debatten um das Wiedererstarken des Religiösen und seine angemessene Rolle in Politik und Gesellschaft verstellen eher den Blick auf das von uns untersuchte Phänomen, als dass sie es erhellen würden. Im bürgerlich-konservativen Feuilleton ist man nicht erst seit dem erschreckenden Bestsellererfolg »Deutschland schafft sich ab« von Thilo Sarrazin (2010) gespalten: zwischen der Beschwörung eines unausweichlichen »Kampfes der Kulturen« einerseits und versöhnlicheren Ausblicken andererseits, die sich – anknüpfend an Jürgen Habermas und sein Diktum von der »postsäkularen Gesellschaft« – von den Sinn-, Wahrheitsund Moralressourcen der Religionen eine Orientierung in der unübersichtlich gewordenen und technokratisierten Welt erhoffen. In der »aufgeklärten Linken« dagegen wird das Religiöse entweder weitgehend ignoriert oder, wenn es denn zur Kenntnis genommen wird, skeptisch bis spöttisch beäugt. So steht etwa für den Kulturwissenschaftler Diedrich Diederichsen fest, dass der dominante globale Trend des antiglobalen Partikularismus heute von »religiös gefärbten Strukturen« ausgeht, darunter Befreiungsnationalismus, ethnischer Separatismus, amerikanisches Hinterwäldlertum und lateinamerikanischer Synkretismus, »die den reaktionären Impuls nicht mehr an Ethnie und Scholle binden, sondern an aggressive Glaubenssysteme« (taz, 2.8.2005).

Während die Kritik am Christentum und den etablierten Kirchen in Deutschland als Heimat von Feuerbach und Marx traditionell links besetzt ist und nur noch selten größere emotionale Kontroversen auslöst, kommt es dagegen beim Thema Islam zu heftigen »Schlammschlachten« und Polarisierungen – häufig quer zu gängigen politischen Spaltungen und Spektren. Vor dem Hintergrund einer oftmals rassistisch aufgeladenen Integrationsdebatte, in der undifferenzierte kulturalistische Zuschreibungen und Ressentiments gegenüber Muslimen dominieren, sehen sich Teile der traditionell religionskritischen Linken immer häufiger in der Position, den Islam (bzw. Menschen moslemischen Glaubens) gegen populistische Anfeindungen verteidigen zu müssen. Eine intensivere Auseinandersetzung mit den konkreten Lehren und insbesondere den verschiedenen Praxen des »real existierenden Islam« (Ismail Küpeli 2011) oder anderer religiöser Bewegungen findet dagegen nur selten statt.

Ziel und Sinn der Beschäftigung mit religiösen Praxen und Organisationsformen wäre nicht zuletzt, besser begreifen zu können, was jeweils den Boom und die Anziehungskraft neuer religiöser Bewegungen und Gemeinschaften ausmacht. Als neue religiöse Bewegungen werden Gruppen bezeichnet, die als Abspaltungen innerhalb und von bestehenden Religionen ebenso wie als komplette religiöse Neugründungen entstehen und früher undifferenziert als Sekten abgehandelt wurden. Sie sind kein historisch neuartiges Phänomen, sondern treten in der Geschichte wellenartig immer wieder auf. Gerade in den USA, wo seit den 1960er Jahren eine Konjunktur religiöser Bewegungen zu beobachten ist, von denen sich einige später sogar weltweit verbreiteten, waren diese schon immer eine »bedeutende Quelle kultureller und ideologischer Innovation« (Kniss/Burns 2009: 697). »Neue religiöse Bewegungen«, so schreiben die US-amerikanischen Soziologen Fred Kniss und Gene Burns (ebd.: 699), »bieten Teilnehmern die Chance, neu kontextualisierte Identitäten zu konstruieren, die gegenwärtige soziale Probleme adressieren. Diese Identitäten mögen synkretisch sein, aber sie sind auch neue Konstruktionen, die oft eine holistische spirituelle und ethische Sicht mit einem Fokus auf individuelle Ermächtigung und Freiheit kombinieren.«

Zugespitzt gesagt, lassen sich in den klassischen Sozialwissenschaften – falls sie nicht von einem anthropologischen Grundbedürfnis nach Glauben, Sinnstiftung und Transzendenz ausgehen – dazu zwei Erklärungen finden, die sich nicht unbedingt widersprechen. Die »Opferthese« deutet den Zulauf neuer religiöser Gemeinschaften als Folge einer individuellen Position der »Schwäche« und »Verunsicherung« oder – vulgär-marxistisch gedacht – »Verblendung«. Die »Widerstandsthese« interpretiert das Wachstum religiös geprägter Bewegungen als Resultat der kollektiven Ablehnung der durch den globalisierten Kapitalismus gesteigerten Entfremdung und Entwurzelung der Menschen, die deshalb nach neuen (religiösen) Identitäten und Mechanismen des sozialen Zusammenhalts suchten (vgl. hierzu auch den Beitrag von Delwar Hussain in diesem Band). Manche sehen das Phänomen wachsender religiöser Gemeinschaften als Element einer weltweiten Re-Ethnifizierung. Dabei wird häufig übersehen, dass es sich hierbei nicht zwangsläufig um rückwärtsgewandte, konservative und intolerante Strömungen handeln muss, sondern dass sich etwa im Zuge von Land-Stadt-Wanderungen gerade in den postkolonialen Großstädten des Südens auch alternative Formen eines religiöskulturellen Kosmopolitismus herausbilden können (vgl. hierzu den Beitrag von Klaus Teschner in diesem Band).

Evident scheint auch im Kontext millionenfacher Migrations- und Fluchterfahrungen, die ja oftmals mit erheblichen Gefahren, Isolation und Diskriminierung einhergehen, dass religiöse Bindungen und Strukturen auf der Migrationsroute sowie in der Diaspora ein großes Unterstützungspotenzial bieten (vgl. Lauser/Weissköppel 2008). Zum einen leisten sie konkrete Überlebens-, Orientierungs- und Integrationshilfen, die von vielen säkularen Organisationen nicht geboten werden. Zum anderen können sie Möglichkeiten neuartiger Begegnungen und Vergemeinschaftungen jenseits ethnischer und nationaler Loyalitäten eröffnen. So erlaubt die Zugehörigkeit zu einer islamischen Gemeinde oder Pfingstkirche das Gefühl – so wie mehrere hundert Millionen Menschen auch – der Weltgemeinde des Islam, der Umma, oder der über alle Erdteile verteilten Pfingstkirchen-Bewegung anzugehören.

Nach Manuel Castells (2002), dem Theoretiker der globalisierten Netzwerkgesellschaft, kann man religiöse Bewegungen auch als Träger und Produzenten »widerständischer Identitäten« verstehen, die auf drei fundamentale Umwälzungen reagieren: zum einen Globalisierungsprozesse, die die Autonomie nationaler und lokaler Institutionen, Organisationen und Kommunikationssysteme untergraben; zweitens Prozesse der Flexibilisierung, Mobilitätssteigerung und medialen Vernetzung, die Zugehörigkeiten und Beteiligungsmöglichkeiten neu strukturieren, aber zugleich soziale Beziehungen der Produktion und Konsumption individualisieren und Lebensbedingungen destabilisieren sowie drittens die Krise der patriarchalen Familie. In seinem Buch Die Rückkehr der Religionen (2001) spricht auch der Soziologe Martin Riesebrodt – wenngleich mit einer etwas anderen Nuancierung – vom religiösen Fundamentalismus als einer »zeitgenössischen Form des Widerstands gegen Aspekte der Moderne« [S. 50]. Demnach nutzen vor allem islamische Bewegungen in Nordafrika und Asien »die Waffe der Religion«, um gesellschaftliche Verhältnisse, soziales Unrecht und politische Unterdrückung – durch die westlichen Kolonial- bzw. Neokolonialmächte wie auch durch nationale, häufig despotische Eliten – zu kritisieren (vgl. hierzu auch Schäfer 2008). Ob und inwiefern der Arabische Frühling dies nachhaltig zu verändern vermag, kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden.

Andere Sozial- und Religionswissenschaftler behaupten eine direkte Verbindung zwischen dem Aufstieg radikaler religiöser Strömungen und dem Ende der Systemkonfrontation zwischen Ost und West. Massiven Zulauf hätten Erstere nach dem Mauerfall insbesondere von denjenigen bekommen, deren Hoffnungen auf Gleichheit und ein gutes Leben zuvor eng mit den Versprechungen des Kommunismus verbunden waren. Häufig wird in der vorherrschenden Fundamentalismusdebatte, die sich in Europa und den USA weiterhin auf islamistische Strömungen fokussiert, jedoch verschwiegen, dass während des Kalten Krieges und danach die Schwächung sozialistischer und anderer linker Alternativen in den Ländern des ehemaligen Ostblocks oder der »Dritten Welt« ein zentrales Ziel westlicher (insbesondere neoliberaler) Interessenpolitik war. Nicht zufällig, so die Analyse von Asonzeh Ukah zur Entwicklung der Pfingstkirchen in Nigeria in diesem Band, boomten diese in vielen afrikanischen Ländern besonders in den 1980er Jahren, nachdem sich dort im Zuge der vom Internationalen Währungsfonds aufgezwungenen Strukturanpassungsmaßnahmen die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse für die Mehrheit der Bevölkerung dramatisch verschlechtert hatten.

Neue religiöse Bewegungen als Verführer der städtischen Armen?

Einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Scheitern westlicher »Entwicklungsmodelle«, dem Niedergang linker Gesellschaftsalternativen und der Renaissance des Religiösen im Trikont behauptet pointiert der Stadtforscher Mike Davis in seiner Studie Planet of Slums. Marx habe in den Armutsquartieren der Megastädte des Südens die historische Bühne verlassen und diese an Mohammed und den Heiligen Geist abgetreten. Vor allem die Pfingstkirchen, die er als Gegenpart zum islamischen Fundamentalismus begreift, seien in den informellen Siedlungen der »Überflüssigen« Afrikas und Lateinamerikas zu einem Massenphänomen herangewachsen. Sie füllten eine organisatorische Lücke und ein ideologisches Vakuum, welche sozialrevolutionäre und anti-koloniale Befreiungsbewegungen nach ihrem Rückzug seit den 1970er Jahren hinterlassen hätten. »Wenn Gott in den Städten der industriellen Revolution starb, so ist er in den postindustriellen Städten der Dritten Welt wieder auferstanden«, so Davis (2004: 3).

Der Befund, dass sich heute ein großer Teil der Anhängerschaft der islamischen und charismatisch-christlichen Bewegungen aus der städtischen Armutsbevölkerung des Trikonts rekrutiert, ist – statistisch betrachtet – wahrscheinlich richtig. Äußerst umstritten ist dagegen, welche allgemeinen Schlüsse sich in Bezug auf die Rolle des Religiösen in städtischen Auseinandersetzungen aus dieser Beobachtung ziehen lassen.

Davis’ Behauptung, religiöse Gemeinschaften hätten in den Elendsquartieren des Südens den sozialen und politischen Raum eingenommen, den einst sozialistische oder andere linke Bewegungen besetzten, wird in mehreren Beiträgen dieses Buches kritisch aufgegriffen (und zum Teil auch verworfen). Ein erster Einwand bezieht sich auf die unreflektierte Übertragung der in Europa entwickelten Säkularisierungsthese – also der Vorstellung, Religion sei im 20. Jahrhundert weitgehend aus dem öffentlichen Leben verbannt worden und so zur »Privatsache« geworden – auf den Rest der Welt. Dies vernachlässigt die große Bedeutung, die verschiedenen Religionen und Glaubenskulten im kollektiven Alltagsleben und in den populären urbanen Kulturen Lateinamerikas, Afrikas oder Asiens traditionell und auch heute noch zukommt. Ein zweite Richtung der Kritik betrifft die Unterstellung, dass eine Hinwendung zum Religiösen zwangsläufig mit einer Abkehr von (linker) Politik einhergehen muss.

Durchbrochen wurde die unter Linken weit verbreitete Vorstellung, emanzipatorische Politik stünde in grundsätzlichem Widerspruch zu religiös motivierten Akteuren und Bewegungen, bereits durch die Theologie der Befreiung, die vor mehr als vierzig Jahren von Lateinamerika aus die militanten Kämpfe städtischer sozialer Bewegungen befeuerte. Dabei wurde das bis dahin vorherrschende Credo von der Revolution als notwendig atheistisch motivierter gesellschaftlicher Umwälzung abgelöst von der Erzählung des Evangeliums als Befreiungsgeschichte, angereichert durch marxistische Strukturanalyse und eine Hinwendung zu den »Armen als theologischem Ort« (vgl. hierzu das Interview mit Enrique Dussel in diesem Band). Soziale Transformation wäre, so die Theoretiker und Praktiker dieser Theologie der Befreiung, gar nicht vorstellbar ohne die visionäre Kraft des Glaubens, der jedoch vor allem als gemeinschaftliche, nicht als individuelle religiöse Praxis im Fokus steht. Befreiungstheologie war stets, darauf legen ihre Vertreter/innen wert, zugleich die theoretische Fundierung und Reflexion einer politischen Praxis. Das gilt auch und besonders für die Städte: Priester, Laien und ganze Pfarrgemeinden initiierten oder unterstützten in den 1970er Jahren städtische Kämpfe für eine bessere Infrastruktur und die Legalisierung von Armensiedlungen. Sie gründeten Basisgemeinden und Kooperativen; einzelne Kirchen wurden zu wichtigen Zufluchtsorten für den Widerstand gegen die Militärdiktaturen.

Anders als bei der heute allseits konstatierten Renaissance des Religiösen in Form der boomenden Pfingstkirchen, der islamistischen Bewegungen oder des Hindu-Nationalismus, steht hier nicht die Kritik an einer wertvergessenen Moderne (»Entwurzelung des modernen Individuums«), sondern klar artikulierte Kapitalismuskritik im Vordergrund; das Evangelium wird gegen Unterdrückung, Ausbeutung und Entfremdung in Stellung gebracht. Selbst wenn sowohl die katholische Kirche als auch der Marxismus in Lateinamerika im Laufe der Zeit unübersehbar an Deutungshoheit verloren haben, vollends von der Bildfläche verschwunden ist der linke Katholizismus nicht. Ohne die Befreiungstheologie, so argumentiert einer ihrer prominentesten Vordenker, der Philosoph Enrique Dussel, wäre der vor über zehn Jahren einsetzende Linksruck des Kontinents überhaupt nicht denkbar gewesen. Auch in den Städten sind befreiungstheologisch motivierte Priester, Jesuiten und Basisgemeinden weiterhin aktiv, wobei sich ihre Agenda tendenziell verschoben und diversifiziert hat: von der Ausbeutung zu den Menschenrechten, von der Anklage gegen die Militärs zur Anti-Drogenarbeit, vom Kampf gegen die Oligarchie zur Rettung des Planeten.

Auch Klaus Teschner, der seit langem mit städtischen Graswurzelbewegungen in Ländern wie Südafrika und Kenia zusammenarbeitet, wendet sich in seinem Beitrag gegen das düstere Bild, das westliche Intellektuelle wie Davis von den sozialen Auseinandersetzungen in den »Slums« der Metropolen des globalen Südens zeichnen. Er kritisiert insbesondere die dualistische Gegenüberstellung von religiösen und politischen Bewegungen, die von einer Ignoranz gegenüber den komplexen Lebensrealitäten der städtischen Armen zeuge. Gerade in Ländern wie Südafrika seien Religion, Spiritualität, Alltagskultur und der Kampf um Zugang zu Land, Wasser, sozialer Gerechtigkeit und Demokratisierung – zumindest für organisierte Bewohner der Slums – untrennbar miteinander verknüpft. Den vielfältigen religiösen Gemeinschaften, darunter vor allem den afrikanisch initiierten Kirchen, spricht Teschner eine wichtige Brücken- und Unterstützungsfunktion für progressive soziale Bewegungen zu. Dabei betont er, dass es hier weniger um die Wiederbelebung des Religiösen als vielmehr den Wandel der religiösen Landschaft geht: Weg von den etablierten und konservativen Kirchen, die tendenziell den Mittelund Oberschichten nahe stehen, hin zu neuen und äußerst dynamischen Religionsbewegungen, die viel genauer auf Bedürfnisse der städtischen Armutsbevölkerung ausgerichtet seien.

Die Frage, ob islamische Organisationen und vor allem die Pfingstkirchen einen besonderen Zugang zu den Deklassierten und Marginalisierten haben und was diesen auszeichnet, wird von den Autoren und Autorinnen dieses Bandes unterschiedlich beantwortet. Bezogen auf die Situation in Ägypten und Iran argumentiert Asef Bayat, dass es keine »natürliche Affinität« zwischen den städtischen Subalternen und extremen religiösen Ideologien gibt (vgl. hierzu den Beitrag von Asef Bayat in diesem Band). Der Islamismus im Mittleren Osten sei schon immer vorrangig ein Projekt der aufstiegsorientierten Mittelschichten gewesen, die sich von den Eliten in Wirtschaft, Politik oder Kultur benachteiligt und ausgeschlossen fühlten. Zwar hätten sich in den 1980er und 1990er Jahren Moscheevereine und islamische NGOs in zahlreichen informellen Siedlungen Kairos und Teherans zu wichtigen lokalen Institutionen entwickelt, die wegen fehlender oder trotz korrupter (wohlfahrts) staatlicher Strukturen wichtige kulturelle, soziale und materielle Dienste bereitstellen. Es sei jedoch irreführend, von einer umfassenden religiösideologischen Radikalisierung der Bewohner/innen auszugehen. Vielmehr bestimme ein strategischer bzw. pragmatischer Utilitarismus das Verhältnis zwischen Islamisten und städtischer Armutsbevölkerung, die es sich aufgrund ihres marginalen und informellen Status meist gar nicht leiste könne, »ideologisch« zu sein. Auch Yasmeen Arif, die in ihrem Beitrag unter anderem die Wohnraumversorgung in Beirut untersucht, legt nahe, dass existenzielle Krisensituationen und das Versagen staatlicher Behörden die Menschen in die Arme der Hisbollah und ihrer zahlreichen sozialen Organisationen treiben.

Zur Bedeutung des Religiösen

Versucht man, die Attraktion und Wirkungsweisen neuer religiöser Bewegungen zu verstehen, stellt sich schnell die Frage nach deren spezifisch religiösem Element. Ein Problem mancher Studien zum Verhältnis zwischen dem Politischen und neuen Formen des Religiösen scheint darin zu liegen, dass sie religiöse auf bloß soziale Bewegungen reduzieren. Aus dieser funktionalistischen Perspektive geraten die Eigenheiten religiös motivierter Gemeinschaften und Bewegungen aus dem Blick.

Was aber unterscheidet religiöse von sozialen Bewegungen im Kern – oder was macht sie vergleichbar? Wie wirken religiöse Bewegungen in die Alltagspraxis der Menschen hinein? Gibt es so etwas wie das »genuine« Religiöse, dass sich in bestimmten Praktiken zeigt? Sind es genuin religiöse Praktiken, aus denen die Gemeinschaft generiert wird? Welche Rolle spielen dabei religiöse Rituale?

Wer den außergewöhnlichen Bedeutungszuwachs der Pfingstkirchen unter den Prekarisierten in Süd- und Lateinamerika verstehen will, so die Argumentation der Anthropologen Patrícia Birman und Pablo Semán weiter unten, muss sich nicht nur mit ihren materiellen Lebensbedingungen, sondern auch genauer mit ihren kulturellen Kontexten sowie lokalen Sinn- und Deutungswelten auseinandersetzen. Am Beispiel der von staatlicher und krimineller Gewalt geprägten Lebenssituation in den brasilianischen Favelas zeigt Birman, wie zwei zentrale Merkmale der Pfingst- und Erneuerungskirchen – die Forderung nach einem radikalen Bruch mit der weltlichen Ordnung sowie der Glaube an (alltägliche) Wunder und die Wirkmächtigkeit des Heiligen Geistes – ihnen eine besondere Attraktivität verleihen. Sie beschreibt die Rolle, die Pfingstkirchler in den gesellschaftlich stigmatisierten Armutsquartieren spielen, als die »spiritueller Krieger«, die aus der Sicht der bedrängten Bewohner/ innen – vor allem der Mütter, die Angst um das Leben ihrer Söhne haben –, die einzigen sind, die sie aus einer ausweglosen Lage befreien können.

Pablo Semán, der die wachsende Popularität der evangelikalen Gemeinschaften in einem Barrio von Buenos Aires untersucht, führt diese vor allem darauf zurück, dass die Pfingstkirchler besonders in der Lage seien, auf die kulturellen Prägungen und Wahrnehmungen der dort lebenden Menschen einzugehen, in deren Alltagswelt Symbole, Magie, Heilungsdynamiken und emotionale Katharsis von elementarer Bedeutung sind. Während die Armen die Katholiken und ihre Basisgemeinden für ihr sozialpolitisches Engagement schätzten, würden sie jedoch in zentralen Fragen der (individuellen oder familiären) Lebensbewältigung als »wirkungslos« wahrgenommen. Anders als die Pfingstkirchen hätten sie in ihrer Aufgeklärtheit und diskursbasierten Religiosität wenig Zugang zum kulturellen Horizont der städtischen Armen.

Werner Schiffauer vermerkt als eine der besonderen Fähigkeiten religiöser Gemeinden, Sinnfragen mit strukturellen Fragen von Gesellschaft zu verbinden. Auf übergeordneter Ebene werden Antworten gegeben oder zumindest Räume eröffnet, die dem Leben Sinn geben und eine Idee vom »Guten Leben« vermitteln. Zugleich entwerfen zumindest einige religiöse Bewegungen eine gesellschaftliche Ordnung, deren Kernidee sich auch in der Organisationsform der Gruppe widerspiegeln kann. Ein Mittel der Verknüpfung von Sinnfragen und Organisationsstruktur stellen Rituale oder spezifische Praktiken dar, die im kollektiven Wissen verankert sind, über ein mehr oder weniger formalisiertes Regelwerk Handlungen strukturieren und gemeinsam erfahren werden. Rituale, zentraler Bestandteil der meisten Religionen, dienen dazu, die abstrakte Verbindung von Gott und Individuum erfahrbar zu machen. Bei ihrer Durchführung spielt das gemeinsame Erleben eine zentrale Rolle. Es erlaubt Menschen miteinander in Beziehung zu treten und stellt etwas Verbindendes, eine Gemeinschaft her.

Allerdings muss diese Erfahrung auch über das unmittelbare Erleben in der Gemeinschaft hinaus wirken, also in einen gesellschaftlichen Kontext eingebunden sein, denn – so Werner Schiffauer – wenn Communitas nur noch Ritual ist, ist die Gemeinde am Ende.

Man könnte nun feststellen, dass ähnliche Praktiken und Rituale auch von nicht-religiösen Gruppen eingesetzt werden, um Gemeinschaft herzustellen und Sinn zu generieren. Dementsprechend fragt Werner Schiffauer, ob »im Kern einer starken kommunistischen oder sozialistischen Bewegung oder der Befreiungsbewegung nicht oft ein religiöser Charakter« stecke.

II. Zum Verhältnis zwischen dem Politischen und dem Religiösen in der Stadt

Wie schon beschrieben, halten wir die Thesen von Mike Davis aus mindestens zwei Gründen für problematisch; zum einen wegen der direkten Verkopplung von städtischer Armut und dem Aufstieg des religiösen Fundamentalismus, zum anderen wegen der politischen Ablösungsthese, wonach fundamentalistische Organisierungsformen linke Befreiungsbewegungen in den Städten abgelöst hätten. Erstaunlich aber ist, dass seine Beschäftigung mit dem Religiösen in der Stadt in der internationalen Stadtforschung bislang so wenig Widerhall gefunden haben.

Dies ist umso bemerkenswerter, als der städtische Charakter ein zentrales Merkmal der neuen Religionsgemeinschaften darstellt. Zwar gibt es mittlerweile eine fast unüberschaubare Anzahl von Studien, die sich mit der (vermeintlichen) Rückkehr des Religiösen beschäftigen (als ob die Religion die historische Bühne jemals tatsächlich verlassen hätte). Darunter aber sind nur wenige, die den Zusammenhang zur Stadt untersuchen. Auch die globale Dimension des Aufstiegs neuer religiöser Bewegungen, die über Städtetypen, Weltregionen und Religionen hinweg zu beobachten ist, wurde bisher kaum vergleichend betrachtet. Für unsere Fragestellung relevante Debatten in der internationalen Stadtforschung, die sich mit dem Verhältnis zwischen dem Politischen und dem Religiösen in der Stadt der Gegenwart beschäftigen, werden am ehesten unter den Begriffen der »post-säkularen Stadt« (Beaumont 2008) sowie der »fundamentalistischen Stadt« (Al Sayyad/Massoumi 2010) geführt.

Die Debatte über die post-säkulare Stadt beschäftigt sich mit der primär im Westen beobachteten Entwicklung, dass »faith-based organizations«, also sich auf eine Religion oder religiöse Werte beziehende soziale oder politische Organisationen, als Akteure der städtischen Zivilgesellschaften wachsende Bedeutung erlangen. Nicht nur als karitative Einrichtungen, die soziale Dienste anbieten, sondern auch als Betreiber etwa von religiösen Kindergärten oder Schulen und sogar als religiös-politische »Pressure Groups« engagieren sich diese religiösen Organisationen gerade in ärmeren Stadtteilen. Immer häufiger und nicht nur unter konservativen Regierungen werden sie in lokale Governance-Prozesse eingebunden. Dies gilt besonders für sozialpolitische Interventionen, die auf Armut und soziale Ausgrenzung in benachteiligten Stadtteilen reagieren. Darin offenbart sich, so Justin Beaumont (2008), ein verändertes, an die »Neo-Liberalisierung des städtischen Raumes« gekoppeltes Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Insofern der lokale Staat seine sozialpolitische Rolle neu definiert – etwa unter dem Stichwort des Empowerments durch die Verlagerung von vormals staatlicher Verantwortung auf die Stadtbewohner und ihre Organisationen –, eröffnen sich für neue religiöse Organisationen gesellschaftliche und politische Handlungsräume (vgl. dazu auch den Beitrag von Delwar Hussain). Wie Beaumont argumentieren hier auch Werner Schiffauer und Leo Penta sowie Klaus Teschner, dass dieses Engagement religiöser Organisationen keineswegs automatisch mit einem Rechtsruck städtischer Politik gleichgesetzt werden könne; vielmehr eröffne es auch neue Möglichkeiten für progressive Koalitionen unter Beteiligung der Religiösen.

Während sich die Debatte um die post-säkulare Stadt im Wesentlichen auf den Westen beschränkt, gehen Nezar AlSayyad und Mejgan Massoumi aus einer Perspektive, die primär auf Städte des Südens fokussiert, von einer ähnlichen Beobachtung aus. Religiöse Gruppen mit orthodoxen Ideologien übernähmen auch dort zunehmend soziale Aufgaben, etwa in marginalisierten Stadtteilen, deren Bedürfnisse von staatlichen Bürokratien ignorieret werden. Die Debatte um die »fundamentalistische Stadt« konzentriert sich auf die Frage, durch welche städtischen Prozesse sich religiöse Gruppen in fundamentalistische verwandeln und als solche wiederum den städtischen Alltag prägen (2010: 3f). Wichtig dabei ist, dass der Fundamentalismus-Begriff von seiner gegenwärtig fast ausschließlichen Kopplung an islamistische Gruppierungen befreit wird: Der historisch erste Gebrauch des Fundamentalismus-Begriffs, so wird deutlich, bezog sich im Übrigen auf jene evangelikalen Kirchen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA als neue religiöse Bewegung entstanden sind.

Neue, oft fundamentalistische, religiöse Gruppen – so zeigen nicht nur die Studien in dem von AlSayyad und Massoumi herausgegebenen Band, sondern auch die hier versammelten Beiträge von Asef Bayat, Delwar Hussain, Patrícia Birman oder Julia Eckert am Beispiel so unterschiedlicher Städte wie Kairo, London, Rio de Janeiro und Mumbai – können sich als mächtige urbane Akteure konstituieren, wenn sie auf spezifische gesellschaftliche Strukturen mit religiös grundierten Angeboten reagieren, die in der Lage sind, Sinn zu stiften, effiziente soziale Unterstützung zu leisten oder neue Formen von Citizenship und Community ermöglichen. Dies hat vor allem dann Aussicht auf Erfolg, wenn in einer Stadt aus dem Kolonialismus stammende Macht- und Ausbeutungsstrukturen oder institutionalisierte Formen der Ausgrenzung dominieren, wenn arrogante säkulare oder traditionell-religiöse Eliten regieren, die sich nicht um die Belange der Armen oder der Einwanderer kümmern, wenn drastische Modernisierungsprozesse überkommene soziale Strukturen sprengen oder wenn globale Wanderungs- und Vernetzungsprozesse spezifische Diaspora-Gemeinschaften entstehen lassen.

Hierbei spielt das Städtische insofern eine Rolle, als religiöse Praktiken immer auf bestimmte räumliche Situationen reagieren und sich in ihnen territorialisieren. Dabei verändern religiös motivierte Aneignungs- (wie die Konversion ehemaliger Kinos oder Fabriken in Kirchen) und Umkodierungsstrategien (wie etwa die Schaffung temporärer sakraler Räume durch Missionierungsevents auf Straßen und Plätzen) den städtischen Raum. Der Beitrag von Asonzeh Ukah macht deutlich, dass mächtige religiöse Bewegungen die Städte auch auf der Ebene der materiellen Raumproduktion erheblich transformieren können. So gelingt es nicht nur der größten Pfingstkirche von Lagos, der Redeemed Christian Church of God, gleichsam vor den Toren der Megastadt eine eigene riesige »Prayer City« neu zu errichten, um so mehrere Hunderttausende in ihrer »Arena« zu versammeln. Zahlreiche kleinere Kirchen, welche an nahezu jeder Straßenecke anzutreffen sind, konkurrieren mit ihr um Gläubige.

Wie Werner Schiffauer und Leo Penta in diesem Buch beschreiben, ermöglicht die Stadt viel eher als das Land religiöse Innovationen. Die alltägliche Begegnung und Konfrontation mit anderen sozialen Gruppen und kulturellen wie religiösen Praktiken auf engem Raum zermürbt Traditionelles und lässt Alternativen aufscheinen. In Städten manifestieren sich gesellschaftliche Entwicklungen und damit verbundene Missstände unmittelbarer; sie bieten die für Innovationen erforderlichen Räume, Netzwerke und Mobilität; hier gibt es transnationale Verbindungen und lokale Koalitionäre. Bezeichnenderweise entstand schon die US-amerikanische »fundamentalistische« Bewegung der Evangelikalen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Städten – und zwar als Reaktion auf radikale städtische Modernisierungsprozesse, die der Industrialisierung folgten und massenhafte Zuwanderung sowie neue Formen sozialer Mobilität auslösten (Williams 2010).

Ist nun aber der Begriff der »fundamentalistischen Stadt« für unsere Debatte über das veränderte Verhältnis zwischen Religiösem und Politischem in den Städten brauchbar? AlSayyad (2010) versteht darunter eine nach Geschlecht segregierte Stadt, in der Angehörigen anderer Glaubenssysteme gleiche Rechte abgesprochen werden, sich alle im öffentlichen Raum den herrschenden religiösen Codes unterwerfen müssen und wirksame Kontroll- und Unterdrückungsmechanismen den städtischen Alltag regulieren. Die fundamentalistische Stadt ist demnach dort, »wo bestimmte Kategorien von Menschen oder der religiöse Andere als bloßes Leben gesehen werden« (2010: 24). In dieser Zuspitzung wird erkennbar, dass die »fundamentalistische« Stadt einen Extremfall darstellt. Zudem ist gegen das Konzept einzuwenden, dass sozialräumliche Gender-Segregation, »inegalitarian citizenship« (Holston 2010) sowie ausgrenzende Normalitäts- und Kontrollmechanismen im urbanen Raum nicht nur Städte charakterisieren, die von extremistischen religiösen Ideologen beherrscht werden. Ähnliches traf etwa für das Modell der bürgerlichen europäischen Stadt des 19. Jahrhunderts, für südamerikanische Städte unter den Militärdiktaturen oder für die in den letzten Jahrzehnten von säkularen Diktaturen beherrschten arabischen Städte zu.

Obwohl AlSayyad und Massoumi den Fundamentalismus-Begriff von seiner essentialistischen Kopplung an nicht-westliche Religionen befreien und betonen, dass ebenso viele lokalspezifische »Fundamentalismen« wie Städte existieren, erscheint das Konzept wenig hilfreich, da es den Blick auf die Differenzen im Modus der Verkopplung religiöser und städtischer Phänomene verstellt. Da das Städtische in seinem Kern von Heterogenität bestimmt ist, die sich im Alltag kaum je völlig unterdrücken lässt, sind auch radikale religiöse Gruppen zu Aushandlungen und Kompromissen gezwungen, insbesondere wenn sie in die städtische Gesellschaft hineinwirken wollen. So charakterisiert Julia Eckert in ihrem Beitrag die hindu-nationalistische Shiv Sena als schillernde politische Bewegung mit religiösem Anstrich, die mittels informeller Gewalt wie auch formeller politischer Intervention die so bezeichneten Fremden (etwa die Muslime und süd- oder nordindischen Zuwanderer) aus Mumbai hinausdrängen will. Im städtischen Alltag ist sie jedoch nicht zuletzt aus ökonomischen Erwägungen immer wieder zu pragmatischen Kompromissen und ideologischen Volten gezwungen.

AlSayyad und Massoumi stellen schließlich die Frage, ob wir mit dem globalen Erstarken fundamentalistisch-religiöser städtischer Akteure in eine Art »mittelalterlichen Modernität« (2010: 24) gelangen. Moderne Formen nationaler Bürgerschaft zerbrächen dabei in Zugehörigkeiten zu einzelnen städtischen Territorien, die von fundamentalistischen Gruppierungen aller Art quasi-feudalistisch beherrscht wären. Die Zersplitterung und Feudalisierung der globalen Metropolen ist jedoch längst auch jenseits des Wirkens religiöser Akteure zu beobachten. Beispielsweise in neoliberalen Städten, die sich in räumliche Sicherheitsgemeinschaften, Gated Communities und No Go-Areas aller Art fragmentieren (vgl. Ronneberger/Lanz/Jahn 1998); in lateinamerikanischen Metropolen, in denen kriminelle Banden, Todesschwadronen und korrupte Polizeikräfte ihre »Drogenfürstentümer« regieren und gegeneinander abschotten, oder in neo-kolonialen, von globalen Militärkräften beherrschten städtischen Konstellationen, die in Sicherheitsinseln für globale Communities und in Zonen für Einheimische zergliedert sind (vgl. Becker/ Lanz 2003).

Vor diesem Hintergrund stellen in diesem Buch etwa das Gespräch mit Werner Schiffauer und Leo Penta und der Beitrag von Klaus Teschner die Frage, ob – selbst fundamentalistische – religiöse Gruppierungen zwangsläufig die soziale und kulturelle Fragmentierung der Städte mit vorantreiben oder ob nicht zumindest einige von ihnen über das Potential verfügen, zu sozialer Integration bei kultureller Diversität beizutragen. In jedem Fall ist dem von Klaus Teschner zitierten Religionssoziologen Peter L. Berger zuzustimmen, wenn er feststellt: »Für die Bewertung der Rolle der Religion gibt es zu einer nuancierten Einzelfallanalyse keine Alternative. Eine Schlussfolgerung kann jedoch mit großer Sicherheit getroffen werden: Wer auch immer die Religion in seinen Analysen der gegenwärtigen Herausforderungen missachtet, tut dies unter großem Risiko.« (1999: 18)

Literatur

Al Sayyad, Nezar/Mejgan Massoumi (Hg.): The Fundamentalist City? Religiosity and the remaking of urban space, London/New York 2010

Al Sayyad, Nezar: The Fundamentalist City? In: ders./Mejgan Massoumi: The Fundamentalist City? Religiosity and the remaking of urban space, London/New York 2010. S. 3-26

Beaumont, Justin: Faith-based Organizations and Urban Social Issues. In: Urban Studies 45(10) 2008, S. 2011–2017

Becker, Jochen/Stephan Lanz: Space//Troubles. Jenseits des Guten Regierens: Schattenglobalisierung, Gewaltkonflikte und städtisches Leben. metroZones 1, Berlin 2003

Berger, Peter L.: The Desecularisation of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids. Michigan 1999

Berger, Peter L.: Postscript. In: Linda Woodhead mit Paul Heelas und David Martin, Peter Berger and the Study of Religion, London, New York 2001

Castells, Manuel: Die Macht der Identität. Das Informationszeitalter, Band 2, Opladen 2002

Davis, Mike: Planet of Slums, New Left Review 26, March-April 2004, http://newleftreview.org/?view=2496

Grübel, Nils/Stefan Rademacher (Hrsg.): Religion in Berlin. Ein Handbuch, Weißensee Verlag, Berlin 2003

Holston, James: The Civility of Inegalitarian Citizenships. In: Nezar Al-Sayyad/Mejgan Massoumi: The Fundamentalist City? Religiosity and the remaking of urban space. London/New York 2010, S. 51-71

Hüwelmeier, Gertrud/Kristine Krause: Götter ohne Pass. Religiöse und neue Migration in Deutschland, in: Heinrich Böll Stiftung (Hg.): Religiöse Vielfalt & Integration. Ein Dossier, Berlin 2008, S. 12-17

Kniss Fred/Gene Burns: Religious Movements. In: David A. Snow/Sarah A. Soule/Hanspeter Kriesi (Hg.): The Blackwell Companion to Social Movements. Malden/Oxford/Victoria 2009, S. 694-715

Küpeli, Ismael: Kritik ja! Aber woran? Eine Debatte über Rassismus, Ressentiment und Islamkritik (mit Birgit Rommelspacher, Lothar Galow-Bergemann, Markus Mersault und Ismail Küpeli). In: iz3w, Nr. 323 (März/ April 2011 ), S. 20-23

Riesebrodt, Martin: Die Rückkehr der Religionen, München 2001

Ronneberger, Klaus/Stephan Lanz/Walther Jahn: Die Stadt als Beute, Bonn 1998

Sarrazin, Thilo: Deutschland schafft sich ab, München 2010

Schäfer, Heinrich Wilhelm: Kampf der Fundamentalismen. Radikales Christentum, radikaler Islam und Europas Moderne, Frankfurt am Main/ Leipzig 2008

Williams, Rhys H.: American National Identity, the Rise of the Modern City, and the Birth of Protestant Fundamentalism. In: Nezar AlSayyad/Mejgan Massoumi: The Fundamentalist City? Religiosity and the remaking of urban space. London/New York 2010, S. 75-98

1Einer ihrer Initiatoren ist der Theologe Leo Penta, mit dem – zusammen mit dem Ethnologen Werner Schiffauer – metroZones ein Gespräch geführt hat, das in diesem Band veröffentlicht ist.

Enrique Dussel

»Keine Angst vor den Pfingstkirchen«

Ein Gespräch über die Aktualität der Befreiungstheologie

Als wir dieses Interview verabredet haben, haben Sie begeistert zugesagt und gemeint, die Theologie der Befreiung sei »heute ja aktueller denn je«. Das ist ja eine ungewöhnliche Aussage in Zeiten, in denen weder der Katholizismus noch ein Diskurs der »Befreiung« besonders hoch im Kurs zu stehen scheinen.

Nach dem Ende der Diktaturen Mitte der 1980er Jahre, die ja in verschuldeten, frustrierten Demokratien endeten und nach dem Siegeszug des Neoliberalismus in den 1990er Jahren, beginnt ab 1999 in Lateinamerika eine politische Wende. Venezuela ist das erste Land, in dem eine Regierung an die Macht kommt, die man etwas ambivalent »mitte-links« nennen könnte. Denn die linken Regierungen sind ja nicht revolutionär auf die kubanische Art – und auch das kubanische Modell hatte ja bekanntlich so seine Probleme. Es war also ein neues Projekt, diese Etappe der Mitte-Links-Regierungen in Lateinamerika, die sich nach und nach so weit ausbreiteten, dass es heute – bis auf Kolumbien und Mexiko, und neuerdings auch wieder Chile – praktisch alle Länder des Kontinents umfasst. Manche mehr und manche weniger links, wenn auch alle mit einer mehr oder weniger neoliberalen Plattform. Wir haben immerhin drei Präsidenten, die früher Guerilleros waren: in El Salvador ein ehemaliges Mitglied der FLMN, der Präsident von Uruguay war bei den Tupamaros und eine junge linke Maoistin ist die neue Präsidentin Brasiliens.

Diese neue Realität lässt sich nicht ohne die Befreiungstheologie erklären: Wenn etwa Hugo Chávez – auch wenn er des Populismus gescholten wird – sagt: »Ich halte es mit Jesus Christus, der war ein einfacher und armer Mann«, und seinen Eid auf die Bibel ablegt. Oder der ecuadorianische Präsident Rafael Correa: Der kommt von der Christdemokratie, die wiederum Überschneidungen mit der Befreiungstheologie aufweist. Oder natürlich Lula, der von den Basisgemeinden unterstützt worden ist; sogar Marina Silva von den brasilianischen Grünen, die jetzt ja Pfingstkirchlerin sein soll, stammt ursprünglich aus den katholischen Basisgemeinden. In der Biographie jeder wichtigen Figur in Lateinamerika werden wir solche Berührungspunkte finden. Das ist ein Zusammenhang, den die traditionelle, eher jakobinische Linke nicht wahrnimmt. Sie hat von dem Thema keine Ahnung und erkennt daher die Wichtigkeit nicht. Man kann sagen, dass die Kirche, und mit ihr die religiösen Massen, in allen Ländern schon von ihrem Imagionario1 her eine starke Realität hat. Das ist hierzulande so, aber auch bei den islamischen Völkern. Dort ist es aber anders; in den islamischen Ländern hat es keine Theologie der Befreiung gegeben. Das heißt, dass es alternativ zur islamischen Rechten, also den Schiiten oder Islamisten, kaum eine andere Position eines islamischen Gläubigen in Bezug zur Demokratie geben kann. Dies gilt besonders für den islamistischen Fundamentalismus, der theokratisch ist, also Probleme mit einer authentischen Demokratie hat. Allerdings ist die Position eines muslimischen Theologen wie Tariq Ramadan durchaus demokratisch, eben weil sie nicht fundamentalistisch ist.

Die Theologie der Befreiung ist ja letztlich die einzige, die die Aufklärung in sich aufgenommen hat. Jon Sobrino2 hat einmal geschrieben, dass die zweite Aufklärung die von Marx gewesen sei. Dass die lateinamerikanische Befreiungstheologie auch diese zweite Aufklärung in sich aufgenommen hat, führt dazu, dass es heute in Lateinamerika – anders als in den USA – praktisch keine einzige fundamentalistische rechtskatholische Gruppe an der Macht gibt.

Aber der Opus Dei ist doch auch in Lateinamerika einflussreich, und in Mexiko wurden in den 1940er Jahre die Legionäre Christi gegründet, die enge Verbindungen zur politischen Klasse haben.

Ja klar, es gibt Opus Dei, aber die kommen eben nicht an die Macht – mit Ausnahme von Chile unter Pinochet vielleicht. Es gibt hier einfach nicht diesen Fundamentalismus. Der Opus Dei ist nicht volksnah und populär, sondern er ist ein Projekt der Eliten und zwar der bürgerlichen, kapitalistischen Eliten. Das hat damit zu tun, dass es in Lateinamerika mit der Befreiungstheologie eine christliche Strömung gab, die zunächst die Aufklärung und dann noch den Marxismus und auch die Demokratie assimiliert hat und daraus eine andere Art von Christentum entwickelte. Und außerdem hat sie es geschafft, sich mit dem Imaginario des Volkes (imaginario popular) zu verbinden. Dabei konnte man dann endlich auf die alten Denkmuster verzichten, dass man Atheist sein musste und seine indigenen Traditionen begraben musste, um marxistischer Revolutionär zu ein. Das war ein für alle Mal vorbei; die Befreiungstheologie hat damit Schluss gemacht. Sie hat gesagt, dass der Atheismus seine Berechtigung hat, wenn er gegen das Kapital in Stellung gebracht wird, aber nicht wenn er gegen die indigenen Traditionen agiert.

Und so war es möglich, dass eine Rigoberta Menchú in ihrem Heimatdorf die Bibel in die Hand nehmen und die Dinge von ihrer eigenen indigenen Tradition aus überdenken konnte. Das ist in ganz Lateinamerika passiert. Das hat es auch möglich gemacht, dass Evo Morales vor seinem Amtsantritt zunächst zu der Ruinenstätte von Tiahuanaco fährt und dort seine Amtsmacht als Präsident von den indigenen Schamanen empfängt und erst danach in der Hauptstadt La Paz vereidigt wird3 – auch das ist ein Erfolg der Befreiungstheologie. Und zwar nicht als anthropologische Renaissance irgendwelcher überlieferter Traditionen; das hätte die Linke ja als nutzlos und historischen Rückschritt gewertet. Sondern die Befreiungstheologie hat festgestellt: Man kann an die Traditionen anknüpfen und zugleich revolutionär sein.

Heute würde es in Lateinamerika keiner Linken mehr einfallen zu behaupten, dass man, wenn man das Feld der Politik betritt, die Religion hinter sich lassen muss, »da die Religion reaktionär ist und man als politischer Mensch automatisch Atheist ist«. Heute ist die Situation eher umgekehrt: Wenn jemand Atheist ist, so ist das seine Privatangelegenheit. Er sollte das nicht zum Politikum erklären, da wird er ins Fettnäpfchen treten. Früher hieß es »Ach, Sie sind gläubig? Das ist ihr Problem. Hier sind wir alle Atheisten«. Doch dieser Atheismus hat dazu geführt, dass man keine Verbindung zum Volk herstellen konnte. Und heute gibt es diese Verbindung, und der Schlüssel dazu liegt im Zutritt zum religiösen Imaginario – und das ist ja die reale Basis der Volkskultur (cultura popular)4 – und darin, diese Vorstellungen mit der politischen Transformation zu verknüpfen.

Aber auch der Befreiungstheologie wird ja, gerade in ihren Anfängen, vorgeworfen, die cultura popular zu wenig zu verstehen.

Aber das ist nicht wahr, wir haben die kulturellen Traditionen ja gerade nicht negiert. Schon 1968 habe ich ein Büchlein mit dem Titel »Catecismo popular en Argentina« (Volkskatechese in Argentinien) verfasst, als man noch gar nicht so recht wusste, was die Theologie der Befreiung sein sollte. Das beruhte alles auf volkstümlichen Liederbüchern, 500 davon hatte ich gesammelt; Lieder aus dem Spanien des 12. Jahrhunderts, die nach Lateinamerika gelangten und dort im 19. Jahrhundert gesungen wurden. Es ging also darum, sich mit den im Volk verbreiteten Traditionen vertraut zu machen. Und damit haben wir uns dann dem Volkskatholizismus zugewandt, der zuvor noch als furchtbar, verachtenswert und mythologisch galt, so ganz und gar nicht aufgeklärt. Aber dann haben wir gesagt: Achtung, das ist das Imaginario des Volkes, das ist unser Ausgangspunkt. Dem wurde später dann natürlich die Lektüre von Marx und alles Weitere hinzugefügt. Aber die Virgen der Guadalupe5 war immer mit dabei.

Oder in Argentinien, da gab es die Jungfrau von Luján, die – so um 1780 – einem Goucho vom Pferd gefallen und dabei auf den Füßen gelandet sein soll, ein echtes Wunder. Heute pilgern zu dieser Basilica von Luján Millionen von Menschen. Ein echter Marxist hätte gesagt »Schluss damit, so können wir ja die Revolution gegen den Kapitalismus nicht machen«. Aber damals haben wir gesehen, dass die Leute auch gegen den Kapitalismus waren, doch auf ihre eigene symbolische Weise. Sie haben ihn sublimiert. Man musste also einen anderen Zugang suchen.

Als anderer Zugang wurde dann ja in Argentinien die Theologie der Kultur entwickelt, die sich von der marxistischen Befreiungstheologie abgrenzte. War das als Konkurrenz gedacht?

In den argentinischen Diktaturen waren es vor allem die »Priester der Dritten Welt«,6 die Position bezogen und Gesicht gezeigt haben. Und wer das klar und deutlich tat, wurde in jedem Fall verfolgt, vernichtet und ermordet. Es gab damals einen Prozess der Mimesis, der nicht direkt auf Konfrontationskurs mit der Regierung ging, sondern sich eher auf die Ebene der Volkskultur bezog, die damals gerade in den Blick geriet. Das geschah schon Ende der 1960er Jahre, also zeitgleich mit der Befreiungstheologie, und darauf griff man dann in den härtesten Zeiten der letzten Militärdiktatur7 zurück. So wurde etwa Juan Carlos Scannone, ein guter Freund von mir, in dieser Zeit zum großen, phänomenologisch orientierten Theoretiker der Volkskultur – und das ist durchaus eine Möglichkeit, sich zu behaupten und zu verteidigen. Was ich denen nur immer sage, ist, dass sie besser noch ein bisschen Marx lesen, damit sie nicht der Naivität verfallen. Viele von ihnen kennen Marx nicht, geschweige denn, dass sie ihn lesen, und das macht sie dann eben doch naiv.

Aber in dem besonderen Kontext war diese Haltung durchaus eine Option gegen das kapitalistische System und die bürgerliche Elite. Denn indem sie nahe bei den ganz Armen, den Arbeitern und den Villas8 sind, stehen sie ja zwangsläufig in direktem Kontakt mit einer Linken, die sie an die entscheidenden Themen erinnert – etwa die Piqueteros9 oder die Mütter der Plaza de Mayo. Es handelt sich also schon um eine Art Theologie der Befreiung, nur in etwas verwässerter, versüßter Gestalt. Aber manchmal ist eben das entscheidend, was unmittelbar machbar erscheint – und es ist wichtig, dass dieses Machbare existiert. Sie könnten natürlich einen Schritt weiter gehen, man möchte ihnen manchmal einen Schubs geben, damit die Sache etwas klarer wird.

Ist das Religiöse hier immer automatisch mit den Armen und den unteren Schichten verkoppelt?

In Lateinamerika sind diese neuen sehr spirituellen Bewegungen, die Evangelikalen und Pfingstkirchler, heute sehr populär in den unteren Schichten, sie schaffen es aber nicht, sich unter der Mittel- und Oberschicht zu verbreiten – was dem Islam hingegen sehr wohl gelingt. Denn die Oberschicht praktiziert eine andere Art von rechtem Katholizismus – und wer dieses Band auflösen konnte, war eben die Befreiungstheologie. Und das deshalb, weil sie es ermöglicht hat, ein kritisches, soziales, demokratisches und modernes – oder mehr als modernes – Christentum zu schaffen, das zugleich an die Traditionen anknüpft.

Das wiederum bringt die traditionelle Linke aus dem Gleis, die ja obendrein einer traditionellen Rechten gegenüber stand. Genau diese Schemata sind durch die Befreiungstheologie durchbrochen worden. Sie funktionieren nicht mehr, wie sie teilweise in der nordamerikanischen Welt oder in der muslimischen Welt noch funktionieren. Die Araber hatten zwar Befreiungstheologen, aber die wurden – von der einen oder anderen Seite – umgebracht. Man ließ nicht zu, dass sich diese Ideen ausbreiteten. Oder auch im Zionismus, da gibt es ja nicht wirklich einen linken Judaismus. Wenn es den gegeben hätte, wäre Israel heute wohl in einer anderen Lage. In Lateinamerika hingegen hatte die katholische Kirche, aber auch der historische Protestantismus der 1960er und 1970er Jahre allgemein einen positiven Rückhalt in der Gesellschaft, vor allem natürlich bei den Unterdrückten. Und sogar die Rechten können sich dieses Engagements für die Armen bedienen, auch wenn sie das als Almosen tun und es ihnen nicht um Veränderung der Strukturen geht. Aber sie tun es deshalb, weil die Befreiungskirche diesen riesigen Raum eröffnet hat, der einige zaghafte Schritte in diese Richtung erlaubt, was heute normal ist und früher gar nicht denkbar gewesen wäre. Die Kirche als solche wurde Referenz. Und auch das ist sie heute nicht mehr, sie ist wie vom Erdboden verschwunden.

Aber dieser Monopolverlust der katholischen Kirche geht ja offenbar nicht notwendig mit dem Bedeutungsverlust des Religiösen einher, wenn man die Ausbreitung anderer Glaubensgemeinschaften betrachtet.

Und dafür verantwortlich, für die Hinwendung des lateinamerikanischen Volkes zum Protestantismus oder zu den Evangelikalen, ist allein der Vatikan! Der hat ja Priester und Bischöfe eingesetzt, die komplett entkoppelt von der volksnahen pastoralen Arbeit (pastoral popular) waren. Um einen Bischof zu ernennen, musste man erst beteuern, dass der nichts mit den Kommunisten zu schaffen hat, kein Befreiungstheologe ist und auch nichts mit den Gewerkschaften zu tun hat, nur dann konnte er Kandidat werden – also eine Person, die offenbar völlig ungeeignet für eine volksnahe Praxis ist. Außerdem müsste es längst verheiratete Priester geben. Es gibt diesen unglaublichen theologischen Machismo und keinerlei Verständnis für die Frauen. Die katholische Kirche hat sich vom Volk abgewandt, und das wird dann eben protestantisch, ist doch logisch.

Und sie hat sich nicht nur vom Volk abgewandt, sondern auch noch die eigenen Leute attackiert, also eben die Befreiungstheologie, was einem Selbstmord gleichkam: Denn gerade die Befreiungstheologie hätte sie ja retten können. Aber das hat die katholische Kirche nicht verstanden. Und jetzt wird sie die Folgen spüren: Sie wird aufhören, die Mehrheit der Gläubigen in Lateinamerika zu repräsentieren. Und ich sage: recht geschieht ihr, weil sie so vieles so schlecht gemacht hat. Und wenn sie sich nicht bessert, dann wird sie ganz verschwinden.

Die Nähe zum Volk hat die Kirche also aufgegeben und das Volk somit dem Meistbietenden überlassen. Denn dieses Volk arbeitet ja immer weiter an seinem Glauben. Auch Evangelikale oder Pfingstkirchler sind ja Produkte des lateinamerikanischen Volkes, das sich aneignet, was es auf dem Markt vorfindet.

Nach dem Monopol kommt also eine Art religiöser Wettbewerb, bei dem die Befreiungstheologie nicht mithalten konnte – sind damit denn womöglich wenigstens die »Angebote« attraktiver geworden?

Dieser Wettbewerb schafft seine eigenen Produkte, die sind Teil eines Bewusstseins, das auch durch die Medien ausgebildet wurde und sehr entfremdet oder entfremdend ist. Dagegen kam die Befreiungstheologie, so sehr sie sich bemühte, nicht an. Sie hatte ja die römische Kirche gegen sich, aber eben auch das nordamerikanische System. In Mexiko haben wir ein Fernsehen, das der Befreiungstheologie keine Sekunde Sendezeit einräumen wird. Es gibt da zwar Religions-Nachrichten, eine Señorita, die in Rom sitzt und irgendwelchen Blödsinn berichtet, ob der Pabst gerade dies oder jenes getan hat. Die Religion taucht zwar im Fernsehen auf, aber eben in einem völlig entfremdeten Modus, als Teil des Systems.

Sehen Sie diese »anderen« Christen, die Evangelikalen, als Bedrohung?

Diese Gruppen werden letztlich auch zu eigenen Kirchen werden, und dann brauchen sie eine Theologie. Und in dem Moment, wenn sie zu Kirchen werden, werden sie es letztlich auch mit der Theologie der Befreiung zu tun bekommen und sich mit dieser Theologie beschäftigen müssen. Ich habe vor alledem keine Angst, weil letztlich alle zusammen kommen werden: Katholiken, Lutheraner und alle Anderen. Wenn sie zu Kirchen werden und an einer Theologie arbeiten, dann stellen sich auch ihnen die immer wiederkehrenden Fragen und Probleme. Die Ausbreitung an sich macht mich also nicht beklommen. Was mir Sorge macht, ist, wenn sie den Menschen einen falschen Ausweg aus der jetzigen Situation versprechen, also die Aussicht auf Glück inmitten dieser furchtbaren Zivilisationskrise, und das, ohne die Dinge und Strukturen grundsätzlich zu ändern. Was diese Gruppen vorschlagen, ist, noch tiefer in die bestehenden Strukturen hineinzugehen, jetzt aber mit mehr Disziplin und mit ein bisschen mehr Freude, um bessere Arbeiter in einer Fabrik zu sein oder besser im System mitspielen zu können. Sie können das System nicht ändern und versuchen das auch gar nicht erst, sie benutzen es vielmehr – und das ist ein Jammer, eine Verschwendung von Zeit und Fähigkeiten.

Aber dennoch sind die Gruppen ja ungeheuer populär, also offenbar recht nah dran an den Bedürfnissen des »Volkes«?

Ja klar, die Menschen wollen ja leben und glücklich sein, auch in ihrer Armut und ihrem Unglück; ich verstehe das. Und die Gruppen wollen die Leute aus der Sinnlosigkeit unserer Gesellschaften erlösen und auch aus ihrem Unglück in der Armut – und damit erfüllen sie etwas, was dem, was ein authentisches Christentum tun müsste, sehr nahe kommt.

Und wie man hört, wird dabei sogar Theologie produziert, etwa die »Theologie der Prosperität«?

Ja natürlich, all diese Sekten – so spirituell sie auch sein mögen – hängen letztlich dieser Theologie der Prosperität an, auch die Pfingstkirchler. All diese Gruppen sind Prosperitätstheologen. Sie sagen: Seid gut und diszipliniert, trinkt nicht und glaubt an Gott – und Gott wird Euch mehr Frieden geben. Er wird euch die Möglichkeit für mehr Disziplin und mehr Liebe geben, dass ihr leichter Arbeit findet und besser lebt. Und das stimmt sogar, sie können das erreichen. Aber es bleibt trotzdem Zeitverschwendung.

Doch wie gesagt, alle diese Bewegungen werden letztlich zu Kirchen mit einer Theologie werden und im selben Haus landen, deshalb habe ich auch keine Angst vor den Pfingstkirchen. Einmal hat mich eine apostolische Pfingstkirche eingeladen, ihnen einen einwöchigen Kurs zu geben. Ich hatte damals gerade mein Buch Etica comunitaria10 beendet, das war im Jahr 1985; das war ein sehr besonderes Buch für mich. Kurz zuvor hatte ich über die »Grundrisse« von Marx geschrieben und dabei hatte ich mir vorgenommen, eine Theologie mit den Marx‘schen Kategorien zu machen, so wie Thomas von Aquino es mit Aristoteles oder die Kirchenväter mit Platon gemacht haben. Das war für mich eine theologische Übung, Theologie mit einem Autor wie Marx zu praktizieren. Daraus entstand dann die Ética comunitaria. An die Stelle des »Mehrwerts« habe ich das »Mehrleben«11 gesetzt und auch alle Kategorien auf diese Weise verkleidet. Man braucht keine besondere Bildung zu haben, um zu merken, dass das Buch von Marx spricht – aber er wird nie beim Namen genannt. Die Themen werden vorgeführt, ohne sie zu ideologisieren; ein sehr zentrales Werk für diese Arbeit ist die »Offenbarung« des Johannes, die Apokalypse. Ich beginne also den apostolischen Pfarrern, es waren etwa fünfzig, das alles zu erklären, und sie fangen langsam Feuer. Als ich dann an den Punkt komme, zu erklären, dass das Kapital der Antichrist ist, schauen wir uns die entsprechenden Bibelstellen näher an, und sie sind völlig überzeugt. Ich habe da also einer Gruppe von Pfingstkirchlern der apostolischen Kirche einen Kurs in der fortgeschrittensten Befreiungstheologie gegeben – und sie waren begeistert.