2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

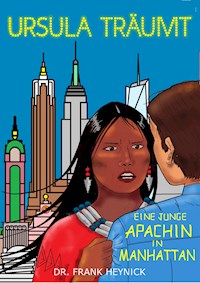

Als sich Ursula Cocheta, eine aufstrebende Künstlerin aus einem Apache-Reservat, für einen Psychologiekurs an der New York University einschreibt, bekommt sie mehr als sie sich je "erträumt" hat. Als der junge Dozent Dr. Jonathan Cohnheim einen Traum erzählt, der ihrem eigenen auf unheimliche Weise ähnelt, ahnt sie, dass ihre beiden Leben dazu bestimmt sind, sich zu einem höheren Zweck zu verflechten. In ihrem romantischen Krieg mit Jonathan bezieht Ursula ihre Kraft von ihrem spirituellen Vorfahren Lozen, die gefürchtete echte Apachen-Kriegerin des 19. Jahrhunderts. Sex als Waffe, taktische Täuschungen, übersinnliche Spionage, grausame Vergeltung – für Ursula "All's fair in Love and War." Das Leben der beiden Protagonisten wird zerstört, als Ursula in Arizona heimlich einen Apache-Sektführer ermordet. Der gelehrte Jonathan könnte sie dank einer seltsamen Eigenschaft ihrer Apache-Sprache vielleicht vor dem Galgen retten. Aber sollte er? Er ist vom moralischen Dilemma zerrissen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 627

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Dr. Frank Heynick

Ursula Träumt

Eine junge Apachin in Manhattan

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

INHALT

PROLOG

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

KAPITEL 14

KAPITEL 15

KAPITEL 16

KAPITEL 17

KAPITEL 18

KAPITEL 19

KAPITEL 20

KAPITEL 21

KAPITEL 22

KAPITEL 23

KAPITEL 24

KAPITEL 25

KAPITEL 26

KAPITEL 27

KAPITEL 28

KAPITEL 29

KAPITEL 30

KAPITEL 31

KAPITEL 32

KAPITEL 33

KAPITEL 34

KAPITEL 35

KAPITEL 36

KAPITEL 37

KAPITEL 38

KAPITEL 39

KAPITEL 40

KAPITEL 41

KAPITEL 42

KAPITEL 43

KAPITEL 44

KAPITEL 45

KAPITEL 46

KAPITEL 47

KAPITEL 48

KAPITEL 49

KAPITEL 50

KAPITEL 51

ANMERKUNGEN DES AUTORS

DANKSAGUNGEN

ÜBER DEN AUTOR

TEIL EINS

ZWEITER TEIL

Impressum neobooks

INHALT

URSULA TRÄUMT

Eine junge Apachin in Manhattan

Dr. Frank Heynick

EINE KURZE ANMERKUNG

Ein Großteil der Erzählung dieses Romans wurde von persönlicher Erfahrung inspiriert. Darüber hinaus (wie am Ende des Buches erklärt wird), basiert das wissenschaftliche und akademische Material auf Tatsache. Die Erzählung über den kriminellen Indianersekte und ihre Aktivitäten im Reservat in Arizona ist jedoch reine Fiktion.

PROLOG

„Prekär“ könnte man meinen physischen Zustand nennen, dachte Dr. Jonathan Cohnheim, aber das wäre eine Untertreibung. Der steinerne Pfad, auf dem er unterwegs war, hatte sich zu einem schmalen Streifen verengt. Er grub die Finger seiner rechten Hand in die zerklüftete Sandsteinmauer und wagte einen Blick in den dreihundert Meter tiefen Abgrund zu seiner Linken. Es war tollkühn, so weit zu gehen. Aber so wie er stand, konnte er sich unmöglich umdrehen und zurückgehen.

Jonathans linke Hand hielt einen Spazierstock aus Kornelkirschholz wie er im Alpenraum verbreitet ist. Der Griff war eine Zinnfigur eines Mönchs in mittelalterlicher Tracht. Er passte ganz und gar nicht in diese südwestamerikanische Landschaft – eine Reihe schroffer, roter Felsmonolithen, die steil und wild aus der flachen orange-braun gefärbten Wüste herausragten.

Seine Gedanken wanderten zu einem Bild des Grafen Otto von Bismarck. In den 1860er Jahren, als er Kanzler von Preußen war, befand Bismarck sich in den Alpen in einer ähnlichen Situation, nicht zu Fuß, sondern zu Pferd. Der Eiserne Kanzler ergriff die Reitpeitsche in seiner linken Hand und sah zu, wie sie wie von Zauberhand anschwoll. Bismarck stellte sich Moses vor, der mit seinem Stab das Rote Meer teilte, und schlug seiner Peitsche gegen die Felswand, darauf hoffend, dass sie auseinanderbrechen und ihm den Durchgang ermöglichen würde.

Wenn es Bismarck gelungen ist, dachte Jonathan, gelingt es vielleicht auch mir. Er griff den Spazierstock fester und schlug gegen den Felsen. Einige Sandsteinpartikel flogen ihm entgegen. Doch die Wand war durch die Kräfte von Wind und Wasser unzähliger Äonen gebildet worden. Auseinanderbrechen schien sie nicht zu wollen. Jonathan setzte mit dem Stock zu einem weiteren Schlag an. Dann hörte er in der Ferne eine Sirene. Er wagte einen Blick auf das Panorama der Wüste und der Monolithen. Es gab hier keine Straßen. Dennoch heulte die Sirene eines Polizeiautos mit jeder Sekunde lauter und ohrenbetäubender.

***

Man kann die Augen von der Außenwelt verschließen, die Ohren aber nicht. Das war eine Tatsache, auf die Jonathan seine Studenten ausdrücklich aufmerksam machte, obwohl es für jeden, der jemals darüber nachdachte, offensichtlich war. Er öffnete die Augen und blinzelte. Auf dem heruntergezogenen Rollo, das sich in der Sommerbrise leicht wiegte, beobachtete er das Spiel blinkender roter und weißer Lichter, als das Polizeiauto an seinem Mietshaus vorbeifuhr. Dann hörte er das Heulen der Sirene auch schon in den anderen Geräuschen der Lower East Side von Manhattan untergehen.

Jonathan erhob seinen Kopf vom Tisch. Der Tisch war ein einziges Chaos und ein solches herrschte auch in Jonathan. Er schlief fast nie im Sitzen, außer ab und zu in der U-Bahn, und dann war es nur ein leichtes Dösen. Aber dieser Abend war sehr anstrengend gewesen.

Er nahm einen Schluck seines inzwischen fast lauwarm gewordenen Eiskaffees. Einzig die Schwanenhalslampe auf dem Tisch spendete Licht. Doch konnte er ein paar Meter entfernt die Art-Deco-Krone des McGraw-Hill-Gebäudes – oder besser gesagt dessen Plexiglas- und Acrylmodell – sehen. Die Krone war zerschlagen. Sie lag seit einer Woche so da.

Er blickte auf die auf dem Tisch verstreuten Zeitungsausschnitte, die über den grausamen Mord berichteten. Er hatte die digitale Ausgabe der New York Times abonniert. Die Post und die Daily News konnte jeder kostenlos online lesen. Aber aus Gründen, die er nicht in Worte fassen konnte, wollte er gedruckte Zeitungsartikel über das Verbrechen in einem separaten Ordner aufbewahren. Er griff nach seinem Rotstift und markierte wieder, unterstreichend oder einkreisend, ihm relevante scheinende Wörter und Sätze auf dem Papier.

Der Mord hatte mehr als dreitausend Kilometer entfernt stattgefunden, einer von ungefähr siebzehntausend, die jedes Jahr in den USA begangen wurden. Es handelte sich um nur ein Opfer und wenige Leuten hatten, bevor er letzte Woche getötet wurde, jemals seinen Namen gehört. Jonathan ebenso wenig. Aber das Verbrechen war so furchtbar und bizarr, dass die nationalen Medien voll davon waren. Sogar die Times hatte bereits drei Artikel darüber veröffentlicht.

Jonathan hatte höchstens ein flüchtiges Interesse an dem Mord gehabt, weniger als der Durchschnittsbürger. Aber früher am Tag hatte etwas in seinem Kopf ‚Klick‘ gemacht und sich damit ein Netz von Assoziationen entsponnen. Die Schlussfolgerung, zu der er kam, war schockierend.

Seine Augen fielen nun noch einmal auf ein Foto im Arizona Daily Star – eine Nahaufnahme der goldenen Patek-Philippe-Armbanduhr des Mordopfers. Das Glas war zerbrochen, als der Mann tödlich verwundet wurde. Die Zeit war bei zwölf Uhr siebzehn eingefroren. Jonathans Gedanken überschlugen sich. ‚Eingefroren,‘ dachte er, so als läge die Uhr am Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs – oder als blitzte sie mit Lichtgeschwindigkeit an ihm vorbei.

Die Zeit, dachte er. Wie lange war es genau her – und gemäß wessen Bezugsrahmen? – dass er Ursula Cocheta zum ersten Mal getroffen hatte und damit eine Kette von Ereignissen auslöste, die ihrer beider Schicksale unauflösbar miteinander verknüpfte?

KAPITEL 1

Zehn Monate zuvor, am ersten Mittwochabend im Oktober, betrat Ursula das Klassenzimmer, wenige Minuten bevor der Unterricht um sieben Uhr beginnen sollte. Das Zimmer war mittelgroß, mit cremefarbenen Wänden und zwanzig Schreibtischen mit Stühlen aus Metall und Kunststoff. Es gab keine Eichenholzplatten, keine hohen Decken, kein Holzpodest oder Rednerpult für den Dozenten – Markenzeichen einiger der großen Hörsäle der New York University. Aber das hatte Ursula auch nicht erwartet. Als sie sich für diese Vorlesungsreihe an der School of Professional Studies einschrieb, wurde ihr mitgeteilt, dass die Universität wegen so vieler Abendkurse, zusätzliche Klassenzimmer weit entfernt von ihrem historischen Zentrum rund um den Washington Square mietete. Die Manhattan Village Academy in der 22. Straße war eine private Mittelschule. Der Kurs, den Ursula belegen würde, fand im zweiten Stock statt.

Als sie ihren Mantel auszog und sich an einen Schreibtisch setzte, sah Ursula sich nach den zwölf anderen Studenten um. Die meisten waren wie sie weiblich. Die meisten waren auch wie sie ziemlich jung, in ihren Zwanzigern oder frühen Dreißigern. Die anderen waren älter, einige wahrscheinlich im Ruhestand. Die meisten waren – diesmal anders als sie – weiß, obwohl Weiße in New York schon seit Jahrzehnten einer Minderheit angehörten. Eine junge Frau sah ostasiatisch aus, eine andere lateinamerikanisch.

Ursula legte einen Stift und einen Schreibblock auf den Tisch und sah nach vorne. Auf die Leinwand wurde ein Gemälde mit zwei Figuren in felsiger Umgebung projiziert. Rechts war ein gutaussehender nackter junger Mann mit zwei Speeren, seine linke Hand in einer fragenden Geste ausgestreckt. Links über ihm war eine kleinere nackte weibliche Figur mit großen starren Augen, ihre frechen Brüste auf ihn zeigend. Ihr Körper war der einer Raubkatze mit ausgestrecktem Bein. Sie hatte Falkenflügel auf dem Rücken. Unter dem Gemälde stand „Ödipus und das Rätsel der Sphinx“.

Der Dozent stand mit einem USB-Stick und der Maus über den Laptop-Projektor gebeugt. Ursula kannte seinen Namen, aber nicht viel mehr. Er schaute auf die Uhr, stand auf und wandte sich an die Klasse. Ursula war neugierig gewesen, wie dieser Jonathan Cohnheim aussehen würde. Er könnte, dachte sie, für einen Studenten Anfang zwanzig gelten, obwohl er ungefähr zehn Jahre älter sein musste. Er war schlank, nicht besonders sportlich oder muskulös, und ein Meter achtzig groß, etwas mehr als der durchschnittliche amerikanische Mann. Seine braunen Augen waren klein. Eine Locke seines dunkelbraunen Haares fiel ihm in die Stirn. Er trug ein blaues Hemd und enge Jeans. Er ist süß, dachte Ursula – eher knabenhaft als stereotypisch gutaussehend.

„Willkommen zum Kurs ‚Die rätselhafte Psychologie des Träumens‘ der NYU.“

Jonathan lächelte breit und sah jeden Studenten kurz an.

„Ich werde Ihnen bald etwas über mich erzählen. Aber es ist unsere Gewohnheit, Sie alle zuerst etwas über sich selbst erzählen zu lassen und speziell darüber Sie sich für Träume interessieren.“

Er ging zum anderen Ende des Zimmers und setzte sich.

„Bitte rede nicht mit mir, sondern mit Ihren Kommilitonen.“

Er bedeutete der jungen Frau links, zu beginnen.

Ursula hörte neugierig zu. Es gab eine ganze Reihe von Hintergründen und Berufen – ein Fotograf, eine Studentin der englischen Sprache aus Mexiko, ein Manager in der Parfümindustrie, eine Reisebüromitarbeiterin, ein Junior-Redakteur bei einem Verlag, ein Verwaltungsassistent an der NYU, eine Studentin aus Belgien, die ein Jahr in New York als Au Pair verbrachte. Zwei Rentner waren Buchhalter beziehungsweise Mittelschullehrer gewesen. Eine Frau war Finanzberaterin gewesen, eine andere Anwältin. Es gab einen Spezialisten für psychische Gesundheit: das süße ostasiatische Mädchen, das ein Teenager zu sein schien, erwies sich als Ärztin und Psychiaterin in ihrem Heimatland Japan. Sie war zu Forschungszwecken in New York. Es überraschte Ursula, dass nur wenige Studenten angaben, lebhaft zu träumen.

Jetzt war sie an der Reihe. „Mein Name,“ begann sie etwas unsicher, „ist Ursula Cocheta. Ich bin vom Chihenne-Volk, einem Apache-Stamm, der auch mit den Navajos verwandt ist. Ich bin vor sechs Monaten aus Arizona nach New York gezogen. Ich bin in einem Reservat aufgewachsen. Ich habe meinen Bachelor in Bildender Kunst an der Universität von Arizona in Tucson erworben und als Künstlerin bei einer Werbeagentur in Phoenix gearbeitet. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich in New York stärker selbstverwirklichen könnte. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und fertige kommerzielle Illustrationen für eine Werbeagentur in Madison Avenue an. … Diese Arbeit läuft gut, aber meine wirkliche Leidenschaft ist die nicht-kommerzielle Malerei, die ich in meiner Wohnung betreibe“.

„Das klingt in der Tat erfüllend,“ sagte Jonathan. „Und was hat Sie zu unserem Kurs hingezogen?“

„Es ist eine Tradition unseres Volkes, auf Träume zu achten,“ antwortete sie, während sie ihr Haar zurückstrich. „Man sagt, sie enthalten wichtige Botschaften. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Aber meine Träume sind lebendig und ich träume oft. Einige der Themen darin dienen mir als Inspiration für die Kunst, die ich zu Hause schaffe.“

Sie zögerte und fügte hinzu: „Obwohl ein paar von ihnen ziemlich beunruhigend sind.“

„Dieser Kurs,“ sagte Jonathan, „wird Ihnen bestimmte Schichten Ihrer persönlichen Psyche zugänglich machen, hoffe ich.“

Während Ursula sprach, behielt Jonathan sie im Auge. Ursula fragte sich, was er von ihr hielt. Sie hatte sich selbst nie als Schönheit empfunden und bezweifelte auch, dass Männer das taten. Aber sie wusste, dass sie eine gewisse exotische Anziehungskraft hatte. Selbst im Vergleich zu den anderen Volksmitgliedern im Reservat waren ihre Wangenknochen bemerkenswert hoch, ihre Augen auffällig schmal und länglich, die Iris fast schwarz. Ihr Gesicht war ziemlich breit, ihre Nase eher flach – ihre Haut durchscheinend rotbraun. Ihre Lippen waren voll, ihre niedrigen Brauen fein und leicht. Ihr pechschwarzes glattes Haar war in der Mitte gescheitelt und fiel bis unter ihre Taille. Mehr als jede andere Frau ihres Apache-Stammes trug Ursula Züge ihrer mongolischen Vorfahren aus grauer Vorzeit.

Jonathan kehrte zur Vorderseite des Zimmers zurück. Jetzt war er an der Reihe, den Studenten über sich zu erzählen. Er hatte die Columbia University besucht, hörte Ursula ihn sagen. Er hatte einen Bachelor-Abschluss in Anthropologie, studierte dann aber Linguistik für seinen Master mit dem Schwerpunkt Psycholinguistik. Anschließend studierte er Medizin mit der Absicht, Psychiater zu werden. Aber nach zwei Jahren entschied er sich für eine Karriere als Theoretiker, Forscher, Lehrer und Schriftsteller, also nicht als praktizierender Arzt.

Er erzählte weiter, über seine lebenslange Faszination für Träume. Er war immer ein lebhafter Träumer gewesen, so weit er sich erinnern konnte. Also studierte Jonathan Psychologie an der Columbia University und schrieb seine Abschlussarbeit über die gesprochene Sprache – den Dialog zwischen den Charakteren – in Traumszenarien. Seine linguistischen und medizinischen Kenntnisse waren ihm dabei sehr hilfreich.

Er projizierte wieder eine Folie auf die Leinwand, ein Schwarzweißfoto eines Mannes von ungefähr 45 Jahren, dessen Haare noch dunkel waren, dessen Schnurrbart und kurzer Bart hingegen weiß. Ursula erkannte den Mann als Sigmund Freud, obwohl sie noch nie einen Psychologiekurs besucht hatte und nur vage allgemeine Dinge über Freuds Ideen hätte erzählen können.

„Der Vater der Psychoanalyse, der vier Jahrzehnte vor und vier Jahrzehnte nach der Wende zum 20. Jahrhunderts in Wien lebte,“ sagte Jonathan. „Einer der einflussreichsten Denker der Neuzeit. Aber am wichtigsten für uns, der erste mit einer rationalen Theorie über Träume und ihre mögliche Bedeutung.“

Ursula kritzelte Notizen und Skizzen in ihren Schreibblock, während Jonathan eine Folie von Freuds Landkarte der menschlichen Psyche projizierte. Sie notierte Konzepte wie ‚polymorph pervers,‘ ‚oral,‘ ‚anal,‘ und ‚phallisch Phase,‘ während Jonathan über Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum Alter von etwa fünf Jahren sprach. Sie hörte ihn über den Ödipuskomplex sprechen, wonach der kleine Junge seinen Vater als Konkurrent für die Liebe seiner Mutter hasst. Ursula schrieb den Begriff ‚Elektra‘ für den entsprechenden Komplex des jungen Mädchens auf, diesmal mit auf die Mutter gerichteter, allerding auch ambivalenterer, Feindseligkeit.

Ursula hörte zu und schrieb, als Jonathan von Kastrationsangst des Jungen sprach, der drastischsten Vergeltung für seine ungezogenen erotischen Gedanken gegenüber seiner Mutter und Hassgefühle gegenüber seinem Vater befürchtet. Und dann der Penisneid des jungen Mädchens. Etwa ab dem Alter von fünf Jahren, erklärte Jonathan, befinden sich Jungen und Mädchen ungefähr acht Jahre lang in der Latenzphase. All diese unanständigen Gedanken werden für den Rest des Lebens ins Unbewusste verbannt und bleiben für die bewusste Psyche für immer unzugänglich.

„Also, wen interessiert das überhaupt?“ fragte Jonathan rhetorisch. „Nun, für diejenigen von uns, die das Glück haben, als Säugling und Kleinkind relativ unversehrt aus ihren ersten fünf Jahren herausgekommen zu sein, gibt es im Erwachsenenalter nicht viele Probleme. Aber was ist, wenn wir uns in unserem Unbewussten auf eine der psychosexuellen Stufen fixiert haben – oral, anal, phallisch? Dann können wir als Erwachsene vermasselt sein. Menschen, die das Pech haben, wütende Gedanken in ihrem Unbewusstsein zu haben, können von Obsessionen, Depressionen, Phobien, aggressiven Gedanken, Angstattacken und verstörenden Fantasien sadistischer oder masochistischer Art geplagt werden. Sie können Probleme mit romantischen und anderen zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Sie können Befriedigung in bizarren sexuellen Handlungen finden, was problematisch ist, wenn ihre Partner davon angewidert sind. Sie können versuchen, eine rationale Erklärung für ihre Phobien, Obsessionen und Fixierungen zu finden. Aber ihr Verhalten bleibt selbstzerstörerisch.“

Ursula sah ihre Kommilitonen aus dem Augenwinkel an. Sie fragte sich, wie viele von ihnen die Störungen hatten, von denen Dr. Cohnheim jetzt sprach. Und bei wie vielen von ihnen traf dieses Gerede von Psychodynamik auf irgendeine Resonanz – sei es tröstlicher Art oder nicht.

Jonathan fuhr fort und erläuterte, wie viele Schichten der Psyche unserem Bewusstsein durch persönliche Selbstbeobachtung oder in verschiedenen Formen der Psychotherapie zugänglich sind, und dass solche Aktivitäten von großem Wert sein können.

„Jeder mit einem Hauch von gesundem Menschenverstand, ob Freudianer oder nicht, erkennt, dass in welchem Alter auch immer gemachte Lebenserfahrungen unser Denken und Verhalten beeinflussen. Körperliche Misshandlung in der Kindheit, sexuelle Übergriffe später ...“

Ursula spürte, wie Schweißperlen übers Gesicht liefen.

„… und ‚all die Pfeile und Schleudern des wütenden Geschicks, die unseres Fleisches – und Geistes – Erbteil sind‘ … all diese Dinge können unsere Emotionen, Einstellungen zum Leben, Verhaltensweisen, zwischenmenschliche Beziehungen und unsere Arbeit beeinflussen. Aber das Unbewusste – das uns vielleicht am stärksten durcheinanderbringt und unsere Fähigkeit untergräbt, mit den Wechselfällen des Lebens umzugehen – kann, laut Freud, nur indirekt erforscht werden, nämlich mittels unserer nächtlichen Träume. Und wenn wir unsere Träume genauer analysieren, stellen wir fest, dass fast alle von Sex, Sex und noch mehr Sex angetrieben werden.“

Er lächelte schelmisch.

„Gibt es Fragen?“

Er sah sich im Zimmer um und richtete seinen Blick einladend auf Ursula.

„Nun,“ sagte sie verlegen, während sie mit ihrer Hand ein paar Mal über ihr langes schwarzes Haar fuhr, „wie ich schon sagte, ich habe lebhafte Träume. Vielleicht geht es in einigen meiner Träume um Sex, aber nicht in vielen.“ Sie hielt es für klüger nicht zu verraten, dass diese gelegentlichen um Sex kreisenden Träume alles andere als angenehm waren. „Alle meine anderen Träume handeln von allen möglichen anderen Dingen.“

Jonathans Lächeln wurde breiter.

„Bei den meisten Menschen ist es genauso. Nach Freuds psychoanalytischer Theorie steht der Clou gerade darin, dass der Sex, der unsere Träume antreibt, nun, ja, unanständig ist. Es ist inzestuöser Sex, aggressiver Sex, versauter Sex, Tabu-Sex. All die Dinge, die in den ersten Jahren unseres Lebens in unser Unbewusstes verdrängt wurden und dort bleiben. Wenn wir es beispielsweise wagten, von sadistischen oder masochistischen Fantasien zu träumen – nun, das wäre mehr als unsere empfindliche bewusste Psyche ertragen könnte. Wir würden wach geschockt werden. Um dies zu verhindern, sind diese unerlaubten sexuellen Wünschen maskiert worden.“

Jonathan projizierte die folgende Folie. Ursula erkannte Salvador Dalís surrealistischen Stil sofort; es war aus ihren Kursen in Kunstgeschichte vertraut. Aber dieses Gemälde hatte sie noch nie gesehen. Je mehr sie es betrachtete, desto beunruhigender wurde es. Dargestellt war eine Landschaft aus Felsen und Wasser, aber sie maskierte das Bild eines Gemetzels, das sich einzustellen und dann doch wieder zu verblassen schien.

„Freud sah Träume als ‚den Königsweg zur Erkenntnis des Unbewussten.‘ Das Prinzip der psychoanalytischen Therapie besteht darin, das Unbewusste ans Tageslicht zu bringen und so die Dämonen der Unterwelt verfliegen zu lassen.“

Jonathan hielt einen Moment inne.

„Nun, das ist alles ziemlich theoretisch. Lassen Sie uns ein Experiment mit einem realen Beispiel durchführen. Ich notiere den Inhaltmeine Träume noch selten, weil ich so lebhaft träume, dass ich nach dem Aufwachen eine Stunde brauchen würde, um alle Details aufzuschreiben. Aber ich habe gestern eine Ausnahme gemacht, um Ihnen ein mehr oder weniger zufälliges Beispiel zu geben.“

Er nahm ein Stück Papier voller Notizen und las sie vor.

„Ich habe ein Auto und ich weiß, dass es meins ist, obwohl ich in Wirklichkeit kein Auto besitze. Es ist ein Oldtimer und er ist ziemlich langgezogen – vielleicht aus den fünfziger Jahren. An der Vorderseite befinden sich zwei große runde spitze Stoßstangen mit einem rosa Farbton und einem vertikalen schlitzartigen Grill. Ich möchte den Hudson River entlang in Richtung der Stadt Beacon fahren und es wird spät. Dann bemerke ich, dass der Schlüssel des Kofferraums abgebrochen ist. Ich gehe zu einem alten Messerschleifer und frage ihn: ‚Können Sie mir schnell einen neuen Schlüssel machen?‘ Er antwortet: ‚Das kostet Sie vier Dollar, wenn Sie eine Stunde warten können. Andernfalls noch ein Dollar mehr.‘ Ich bin bereit den Zuschlag zu zahlen. Er dreht sich um – eine Art Pirouette – und wirft mich etwas zu. Ich kann sehen, dass es ein Schlüssel ist, aber er steckt in einem Schloss mit eingraviertem Kreuzmotiv. Als ich zu meinem Auto zurückgehe, sehe ich zwei Polizistinnen, die es überprüfen. Ich denke, sie wollen es beschlagnahmen, weil es womöglich unsicher ist. Dann klingelte mein Wecker.“

Jonathan sah sich im Raum um. Ursula bemerkte, als sein Blick auf ihr ruhte, dass er überrascht aussah – vielleicht weil ihr Mund offen stand. Er starrte sie einen Moment lang an und wandte sich dann wieder der Klasse zu.

„Ein Freudianer,“ erklärte Jonathan, „der nur diesen Traum liest, aber nichts über mich persönlich weiß, würde auf den abgebrochenen Schlüssel und die Tatsache hinweisen, dass ich nicht zu einem Schlüsselmacher gegangen bin, um einen neuen zu machen, sondern zu einem Messerschleifer. Messer, würde der Freudianer sagen, sind im Unbewussten Symbolen des männlichen Geschlechtsorgans. Und unser Freudianer wäre fasziniert, dass ich nicht wegfahren kann, weil ich den Schlüssel nicht etwa für die Tür oder die Zündung, sondern für den Kofferraum, vermisse. Er könnte den Kofferraum als Symbol einer Gebärmutter in meinem persönlichen Unbewusstsein ansehen. Der weibliche Charakter dieses Autos wird durch die zwei Stoßstangen verdeutlicht.“

„Aber,“ fügte Jonathan hinzu, „die Essenz der psychoanalytischen Traumtherapie ist der Prozess der freien Assoziation durch den Patienten.“

Ursula hatte sich inzwischen wieder gefasst. Sie schrieb diesen Begriff auf.

„Der Patient in der psychoanalytischen Therapie nimmt die verschiedenen Elemente seines Traums und bildet ein Netz von Assoziationen. Diese führen – theoretisch – zurück zu den verbotenen Gedanken im Unbewussten, die zur Traumbildung beigetragen haben, aber die im Prozess der Traumerzeugung verzerrt wurden, um unsere empfindliche Psyche zu schützen.“

„Also lassen Sie uns ein kleines Experiment durchführen,“ sagte Jonathan. „Ich habe absichtlich nicht mehr an diesen Traum gedacht, seitdem ich ihn aufgeschrieben habe. Ich werde jetzt versuchen, frei zu assoziieren.“

Er schloss für einen Moment die Augen, um sie dann wieder zu öffneten.

„Ich habe noch nie ein Auto besessen,“ sagte Jonathan. „Aber unsere Familie hatte eins. Es war ein Studebaker. Heute wäre er ein Sammlerobjekt, das unabhängig von seinem jetzigen Zustand einiges wert ist. Aber was ich im Traum gesehen habe, war etwas anderes.“

Jonathan schloss wieder für einen Moment die Augen. Dann googelte er auf seinen Laptop nach einem Bild. Der Cadillac De Ville mit kugelförmige Chromstoßstangen erschien auf der Leinwand.

„In den 1950er Jahren wurde dieses Modell oft als ‚Dagmar‘ bezeichnet.“

Er googelte weiter und projizierte das Cover einer Ausgabe von ‚Life‘ aus dem Jahr 1951. Auf ihm war Dagmar, ihrerseits Model und Schauspielerin, in Schwarzweiß abgebildet, wobei ihre in tiefem Dekolletee liegenden Brüsten beinahe den Seitenrand sprengten.

Die Studenten kicherten.

Jonathan googelte weiter und zeigte den Edsel Corsair von 1958, der seinem ‚Traumauto‘ ein weiteres Element hinzufügte.

„Beachten Sie die Form des vertikalen Grills. Und beachten Sie besonders die äußeren und die inneren – nun, nennen wir sie ‚Lippen.‘ Zwei Lippen innerhalb zweier anderer Lippen.“

Er machte eine lange Pause. Jonathan senkte die Augen.

„Der Edsel,“ sagte er mit leiser Stimme. „Es war eine neue Marke, die Ford Ende der 1950er Jahre auf den Markt brachte …“ Seine Stimme verstummte.

Es folgten lange Augenblicke, in denen Jonathan schweigend dastand. Ursula sah ihn immer wieder an, aber sie bemerkte, wie andere Studenten, die sich unbehaglich fühlten, begannen, die Augen abzuwenden. Dann sah er auf die Uhr.

„Nun, uns lauft die Zeit weg. Lassen Sie mich Ihnen etwas über die Physiologie des Menschen erzählen.“

Er hantierte ungeschickt mit seinem Laptop und seiner Maus. Ein Diagramm der Erde, des Mondes und der Sonne erschien auf der Leinwand. Er betrachtete es schweigend und begann dann über die nächtlichen Gezeiten zu sprechen und über den ‚freilaufenden zirkadianen Rhythmus des Menschen,‘ der unseren Schlaf-Wach-Zyklus steuert.

Das berührte Ursula zutiefst. Der Mond hatte sie immer fasziniert, nicht zuletzt weil sie Apachin war. Sie schrieb den neuen Begriffen so gut sie konnte auf. Sie war erleichtert, dass Jonathan wieder zu sich gefunden zu haben schien.

Er projizierte nun eine ziemlich andersgeartete Folie auf die Leinwand.

„Kann jemand erraten, was das ist?“

Ursula sah, wie sein Blick für einen oder zwei Moment auf sie fiel.

„Das Instrument, das diese Messungen aufgezeichnet hat,“ sagte Jonathan, „heißt Phallophlethymograph.“

Ursula tat ihr Bestes, dieses Wort nach Gehör aufzuschreiben.

„Beachten Sie, dass das Kommen und Gehen der Erektionen dieses Mannes perfekt mit seinen REM-Phasen übereinstimmt, dann also, wenn das Muster seiner Gehirnwellen anzeigt, dass er gerade lebhaft träumt. Und so ist es auch bei den meisten Männern. Oh, und meine Damen, ich möchte nicht, dass Sie sich ausgeschlossen fühlen. Frauen erleben während der Traumperioden ein regelmäßiges Ausschwellen der vaginalen Blutgefäße.“

Wieder gab ein kleines Kichern.

„Wenn man diesen oder einen anderen Mann, der gerade eine Erektion hat, weckt, beschreibt er normalerweise einen Traum ohne sexuellen Inhalt. Zumindest nicht auf der expliziten – das heißt, manifestierten – Ebene. Ein Freudianer würde diese Erektionen als Beweis dafür ansehen, dass praktisch alle Träume im Wesentlichen vom Sexualtrieb gesteuert werden.“

Jonathan sah wieder auf die Uhr.

„Nun, es ist neun Uhr. Belassen wir es also hierbei für heute – sicherlich etwas, worüber man sich bis zur nächsten Sitzung einige Gedanken machen kann.“

KAPITEL 2

Wenn der Traumpsychologie-Kurs auf dem NYU-Campus rund um den Washington Square stattgefunden hätte, wäre es für Ursula ein Spaziergang von ungefähr eineinhalb Kilometern zu ihrem Viertel auf der Lower East Side gewesen. Selbst von diesem Standort in der 22. Straße aus, dachte Ursula, als sie das Schulgebäude verließ, wäre es ein einfacher Spaziergang nach Hause. Bei diesem milden Wetter sogar zur Hälfte ein Joggen, als Teil ihres Fitnessprogramms. Aber sie hatte es eilig und ging kaum einen Block in Richtung Osten zur Fifth Avenue, vorbei an den schmalen alten gusseisemen Ladenfronten – eine Boutique, ein Fotostudio, eine Saftbar, ein Sandwichladen, eine Sushibar -, die die vielbeschäftigten Angestellten in der Gegend während des Tages besuchten. Ursula sah sich die neueste Ausstellung von ‚Prow Art‘ an der Spitze des Flatiron-Gebäudes an. Sie kannte den Namen von fast keinem anderen New Yorker Gebäude, aber Monate zuvor, als sie die Fifth Avenue entlanggegangen war und es zum ersten Mal gesehen hatte, hatte sie jemanden nach dem Namen gefragt. Es waren nicht die zwanzig Stockwerke aus Kalkstein und Terrakotta, die Anfang des 20. Jahrhunderts im Palazzo-Stil der Renaissance erbaut worden waren, die ihr Interesse geweckt hatten. Es war vielmehr seine Form. Der dreieckige Block aus Broadway, Fifth Avenue und der 22. Straße verengte den Umfang des Gebäudes zu einer schmalen Spitze. Ursula sah sich die Kunstausstellung an – Bunte Engelshaar-Skulpturen mit dem Titel „Alles, was wir sehen, ist nie genug.“ Dann stieg sie zur U-Bahn herab. Dort wartete sie, während zwei Arbeiter die mehr als hundert Jahre alte Haltestelle mit ihren weißen Fliesen und Mosaikbändern aus Hell- und Dunkelbraun und Ocker schrubbten. Ursula war froh, als der Broadway-Zug Minuten später ankam. Sie wollte so schnell wie möglich mit Kathy sprechen.

Als der Zug losfuhr, hielt sich Ursula an einer Stange fest – glänzender Stahl mit gelber Emaille, die zum Dekor des Innenraums passte – und erinnerte sich daran, wie sie und Kathy Blutsschwestern geworden waren. Kathy Linton war weiß und im gleichen Alter wie Ursula. Sie hatte Kunstgeschichte an der Universität von Arizona studiert. Die beiden jungen Frauen hatten sich in einem Kurs über surrealistische Kunst kennengelernt. Während eines Gesprächs in der Cafeteria nach dem Unterricht kicherten sie über Salvador Dalís Gemälde mit all ihren offensichtlichen sexuellen Anspielungen. Wie Ursula hatte Kathy ihr ganzes Leben in Arizona verbracht und immer schon die Kunst der Indianer geliebt. Sie studierte Kunstgeschichte, malte aber selbst nicht. Ursula studierte Bildende Kunst, war Malerin und Zeichnerin und liebte es, indianische Themen in ihre Kunstwerke einzubeziehen. Die beiden stellten bald fest, dass sie andere gemeinsame Interessen hatten, etwa die kulinarischen Spezialitäten des Südwestens. Vor allem fiel es ihnen leicht, sich miteinander über Persönliches auszutauschen.

Die Idee, Blutsschwestern zu werden, kam von Ursula. Es soll ein alter Brauch der Apachen gewesen sein – tatsächlich aber war er ihnen fremd. Ursula schaute gern alte und neuere Western, in denen Indianer vorkamen. Besonders gefielen ihr die vielfältigen Interpretationen der Schlacht von Little Big Horn oder Custers letztem Kampf im Jahr 1876, die mit ‚They died with their boots on‘ mit Errol Flynn in der Hauptrolle ihren Anfang nahmen. Sie bedauerte jedoch, dass es keine Szene von dem gab, was nach der Schlacht mit den Kavalleristen geschah, die nur verwundet waren oder ihre letzte Kugel nicht auf sich selbst angewendet hatten und sich so der Gnade– oder dem völligen Fehlen davon – der Lakota- und Cheyenne-Frauen ausgesetzt sahen. Ursula schaute besonders gern Filme mit Apachen. Davon gab es viele, vier allein, die sich um Geronimo drehten. Sie konnte sich die Szene am Ende von ‚Fort Apache‘ wieder und wieder ansehen, in der der eitle neuernannte Oberst – der nicht zu glauben bereit ist, dass die Apachen würdige Gegner sind und auch nicht auf den Rat seiner erfahrenen Untergebenen hört – seine Einheit durch einen Gebirgspass führt, wo Dutzende Apache-Krieger im Hinterhalt warten. Es war Ursula dabei egal, dass eine solche Schlacht in der Geschichte des Südwestens nie stattgefunden hatte. Ursula wusste genau, dass die Apachen schon früh gelernt hatten, direkte Massenengagements mit der US-Armee zu vermeiden. Der große Erfolg der rebellischen Apachen in ihrer Taktik lag, schnell und unerwartet anzugreifen, normalerweise Zivilisten, nur um sich gleich darauf auch schon wieder zu verschwinden.

Schade, dachte Ursula, dass es nur einen Film gab, „The Legend of Walks Far Woman“, mit einer Indianerin als Protagonistin.

Oft stellten diese Filme die Indianer positiv und aus deren eigener Sicht dar. Aber Ursula ärgerte sich darüber, dass Indianer als Protagonisten noch bis vor wenigen Jahrzehnten von weißen Schauspielern mit rotbrauner Schminke gespielt worden waren. Dies traf in den drei deutschen Winnetou-Filmen, die sie gesehen hatte, ebenso zu wie in den Hollywood-Filmen mit Burt Lancaster als historischem Apache-Renegat Massai oder Chuck Connors als Geronimo oder Raquel Welch als Walks-Far-Woman. Für den äußerst erfolgreichen Film ‚Broken Arrow‘ aus dem Jahr 1950 erhielt der Schauspieler, der den berühmten Apache-Häuptling Cochise spielte, eine Oscar-Nominierung – ganz gleich, dass Jeff Chandler ein jüdischer Junge aus Brooklyn war.

‚Broken Arrow‘ basierte auf dem kürzlich davor veröffentlichten Roman ‚Blood Brother,‘ einem der vielen Romane und Sachbücher, die Ursula über die Apachen und andere Indianer gelesen hatte. Der Autor Elliot Arnold erzählte darin die wahre Geschichte der Freundschaft zwischen Cochise und Tom Jeffords, dem weißen Agenten (gespielt von Jimmy Stewart) des Bundesamts für indianische Angelegenheiten, die im Arizona der 1870er-Jahre für Frieden sorgte. Arnold hatte den Gegenstand gut recherchiert, aber er gab ebenso zu, sich gewisse künstlerische Freiheiten genommen zu haben. Er ließ Jeffords ein wunderschönes Apache-Mädchen (gespielt von der weißen Schauspielerin Debra Paget) heiraten, was in Wirklichkeit nie passiert ist. In dem Roman und auch im Film spricht Cochise den beiden Frischvermählten eine Art Segen aus: „Jetzt gibt es für euch kein Regen mehr, weil der eine Schutz für den anderen ist. Jetzt gibt es für euch keine Kälte, weil der eine Wärme für den anderen ist. Jetzt und für immer gibt es keine Einsamkeit. Es gibt zwei Körper, aber jetzt fließt in ihnen ein Blut.“ Ursula wusste, dass es unter den Apachen nie einen solchen Ehesegen gegeben hatte, obwohl sie es amüsant fand, wie viele mit diesem Text gravierte Plaketten von Touristen im Reservat von Arizona gekauft wurden.

Der Autor Arnold nutzte seine künstlerische Freiheit, um einen weiteren Apache-Ritus einzuführen. Wie der Titel ‚Blood Brothers‘ andeutet, waren Cochise und Tom Jeffords, obwohl zwei verschiedenen ‚Rassen‘ zugehörig und nicht verwandt, durch einen Blutritus vereint. Ursula wusste, dass Arnold das erfunden hatte. Aber sie beschloss, mit Kathys etwas widerwilliger Zustimmung, den Ritus fortzusetzen und sogar auszuschmücken.

Vor sechs Jahren hatten sich Ursula und Kathy bei Vollmond in der Wüste miteinander fixierenden Blicken gegenübergestanden. Mit der scharfen Spitze eines Feuersteinpfeils schnitt Ursula sich in den Unterarm, ohne einen Anflug von Zucken. Kathy war entschlossen, genauso stoisch zu sein. Sie sahen einander immer wieder tief in die Augen. Ursula griff nach Kathys Unterarm und drang etwa drei Millimeter tief in ihre helle Haut ein. Langsam – tatsächlich langsamer als nötig – zog sie die Spitze nach unten. Schweißtropfen glitzerten im Mondlicht auf Kathys Stirn. Ihre erweiterten Pupillen waren deutlich sichtbar. Als der Einschnitt sechs Zentimeter lang war, zog Ursula die Pfeilspitze heraus. Blut tropfte aus beiden Wunden, als Ursula ihren Unterarm hochhielt und Kathy anwies, dasselbe zu tun. Mit gefalteten Händen drückten sie ihre Arme etwa fünf Minuten lang unter dem Schein des Vollmondes zusammen und starrten einander feierlich in die Augen, während sich in ihren Körpern das eigene Blut mit dem der anderen vermischte.

Ursula hatte noch Erinnerungen an diesen Ritus im Kopf, als sie fünf Haltestellen später an der Canal Street aus der U-Bahn stieg. Über den Läden hingen Schilder auf Chinesisch und Englisch, die alles Mögliche – von Souvenirs bis Schmuck – verkauften. Die chinesische Präsenz setzte sich noch immer fort, als Ursula in der Bowery links und dann in der Grand Street rechts abbog und den Sara D. Roosevelt Park durchquerte – einen kurzen Block breit, aber sieben Blöcke lang. Jetzt waren die Straßen voll von Dutzenden Geschäften, auf deren Markisen Ideogramme zu sehen waren. An den Ständen wurden lebendige Fische und Schalentiere, Gewürze, Gebäck, Gemüse und Obst feilgeboten. Ihre Düfte wehten durch die schmale Straße.

Die Umgebung änderte sich, als Ursula links in der Orchard Street abbog und das Herz der Lower East Side betrat. Da sie mit Kathy, kurz nachdem sie beide vor anderthalb Jahren in das Viertel gezogen waren, das Tenement Museum an der Ecke Orchard Street und Delancey Street besucht hatte, wusste Ursula etwas über seine Geschichte. Wenngleich sich viele ethnische Gruppen in der Lower East Side angesiedelt hatten, waren Juden in den Jahrzehnten um die Wende des 20. Jahrhunderts in der Mehrheit. Die vier- und sechsstöckigen ‚Old Law‘-Mietshäuser, an denen Ursula jetzt vorbeikam, wurden gemäß damals neuen, reformistischen Vorschriften entworfen. Was gesundheitliche und hygienische Gesichtspunkte anbelangte, waren sie besser als die älteren Gebäude, von denen einige noch heute vorhanden waren. Und sie bestanden aus verschiedenfarbigen Ziegeln – hell- und dunkelbraun, grau, aber besonders rot – mit Gesimsen und einigen Verzierungen an den Fassaden. Trotzdem galten diese Wohnhäuser selbst als Neubauten als unzulänglich für das Familienleben. In den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bemühten sich jüdische Familien um bessere Häuser in anderen Stadtteilen. Die Flucht der Juden und anderer weißer Ethnien und ihr Austausch durch dunkelhäutigere Menschen, hauptsächlich Latinos, ging Ende der 1960er Jahre mit einer explosionsartigen Zunahme der Kriminalität einher. Fast alles, was von der jüdischen Präsenz zu dieser Zeit übriggeblieben war, war Kommerzielles – die Reihen von Bekleidungsgeschäften, in denen Besucher aus anderen Stadtteilen Leder- oder Suèdemäntel für Frauen oder Männer zu ‚Großhandelspreisen‘ kauften, für die Hälfte dessen, was sie woanders dafür bezahlt hätten. Und es gab noch einige koschere Restaurants wie Katz in der East Houston Street, wohin Manhattanites kamen, für eingelegtes Fleisch, Pastrami und Kniesches zu genießen.

Ab den frühen neunziger Jahren jedoch änderte sich der Zustand dramatisch, als die Kriminalität zurückging. Künstler und danach junge Berufstätige, hauptsächlich Weiße, suchten nach bezahlbarem Wohnraum. Die Mietshäuser, einschließlich Ursulas, wurden renoviert und viele Wohnungen wurden in zwei geteilt. Einige Mietshäuser wurden abgerissen, um hohen Wohngebäuden aus Stahl und Glas Platz zu machen. Dieser Teil der Lower East Side war besonders hip. Das war auf Straßenhöhe deutlich zu erkennen, als Ursula die Orchard Street entlang ging und an der Ecke der Essex Street links abbog. Der Großhandel war durch schicke Modeboutiquen ersetzt worden. Es gab viele kleine Restaurants, die Pizza oder exotischere asiatische Gerichte verkauften. Und es gab zahlreiche Bars, die Besucher aus der ganzen Stadt und der näheren Umgebung anzogen, besonders an Wochenenden.

Ursula kam an Kathys Miethaus an der Ecke von Essex und Rivington Street an. Sie klingelte und das Schloss an der Tür öffnete sich. Kathy war stolz auf ihre Kochkunst. Aber davon war in letzter Zeit nicht viel zu bemerken. Auf dem Tisch ihrer Einzimmerwohnung lagen zwei kaum angeknabberte Scheiben Pizza in einer Schachtel. Ein paar Lehrbücher lagen ebenfalls auf dem Tisch, allerdings ungeöffnet.Das Bett unter dem Fenster war noch ungemacht.

Kathys Gesicht war trüb und blass, ihre Augen rot und geschwollen. Sie hatte in letzter Zeit oft geweint. Kathy war im Normalzustand eine sehr schöne Frau. Ihr rotes Haar war lang und glänzend, ihr Gesicht fein proportioniert und mit hübschen Sommersprossen verziert, ihre Augen blassgrün. Sie war durchschnittlich groß, ein paar Zentimeter kleiner als Ursula, und kurvig. Ursulas exotische Züge besaß Kathy nicht. Jedoch hätten die meisten Männer sie für die hübschere der beiden gehalten.

Aber Männer interessierten Kathy nicht. Sie hatte einen Kampf mit sich ausgefochten, bevor sie sich das eingestand. Ihre Familie war konservativ und sie besuchte während ihrer Kindheit und Jugend wöchentlich den Gottesdienst der örtlichen methodistischen Kirche. In der High School und im College hatte Kathy sich mit Jungen getroffen, weil Mädchen das eben so machten. Es mangelte ihr nicht an möglichen Freunden. Aber keine dieser Beziehungen erfüllte sie. Sie behielt ihre Jungfräulichkeit und schob als Begründung ihre religiösen Prinzipien vor. Kathy wusste, dass ihre Eltern offen genug waren, sie als Lesbe zu akzeptieren. Aber selbst als Kathy für sich selbst anerkannt hatte, dass sie auf Frauen stand, zögerte sie, es ihrer Familie oder überhaupt irgendjemandem zu erzählen.

Die Ausnahme war Ursula. Schon jahrelang vertrauten sich die beiden Mädchen alle ihre Gefühle an. In Arizona, ungefähr acht Monate vor Beginn von Jonathans Kurs über Traumpsychologie, teilte Ursula Kathy mit, sie wolle der Anziehungskraft der Großstadt nachgeben. Sie bat Kathy, mit ihr zu kommen. Kathy arbeitete damals als Verwaltungsassistentin in einem Kunstauktionshaus in Phoenix und dachte, es werde langsam Zeit, einen Master in Kunstgeschichte zu beginnen.

Gegen Ende des Herbstsemesters an der NYU unterhielt sich eine Anthropologiestudentin nach einer Kunstgeschichtsvorlesung mit Kathy. Diese Kommilitonin hatte eine Intuition dafür, welche Frauen ihre lesbische Orientierung teilten, selbst wenn sie keine der stereotypen Kleider, Frisuren oder Ornamente trugen. Vielleicht hatte es damit zu tun, wie sich ihre Pupillen etwas ausdehnten, wenn sie eine attraktive Frau ansahen oder eine Frau, die nichts unternahm, ihre Homosexualität zu verschleiern. Diese Kommilitonin von Kathy erfüllte beide Bedingungen zumindest teilweise. Sie lud Kathy ein, ihren Chat in einem Café fortzusetzen. Die junge Frau, eine gebürtige Manhattanitin, hatte seit Beginn ihrer Pubertät keine Zweifel oder inneren Konflikte hinsichtlich ihrer Sexualität gehabt. Sie fühlte sich zu Frauen hingezogen, desto mehr je hübscher diese waren. Daher ihre Einladung an Kathy.

Kathy hatte Tränen in den Augen, als sie Ursula erzählte, wie sie versuchte, sich mit dem Ende ihrer kurzen Beziehung abzufinden. Ihre Liebhaberin war, wie es jetzt allzu offensichtlich wurde, nicht besser als der stereotype heterosexuelle Mann, der ständig nach neuen Eroberungen strebt und den Frauen erzählt, was immer auch nötig war, um ans Ziel zu kommen. Für Kathy war dies jedoch ihre erste wirklich vollentfaltete sexuelle Erfahrung gewesen. Sie konnte nicht anders, als eine starke emotionale Verbindung zu dieser Kommilitonin spüren.

Schon als Teenager hatte Ursula gewusst, dass auch sie eine lesbische Seite hatte. Kathy wusste das ebenfalls, schließlich gab es nichts, was sie sich einander nicht anvertrauten. Ursulas sexuelle Interesse an anderen Frauen hätten selbst dann bestanden, wenn ihre erste heterosexuelle Erfahrung keine traumatische gewesen wäre. Auch über dieses Ereignis hatte sich Ursula Kathy anvertraut, kurz nachdem sie enge Freundinnen geworden waren. Ihr sexuelles Voneinandergezogensein machte ihre Beziehung problematisch. Nicht zuletzt, weil Ursula hauptsächlich doch auf Männer stand. Die Art von langfristiger Beziehung, die sie sich zu führen erhoffte, sollte sie eines Tages den richtigen Partner finden, konnte nur mit einem Mann sein.

Ursula erinnerte sich an jene Momente, als sie und Kathy sich leidenschaftlich geküsst und vollständig bekleidet ihre Genitalien aneinander gerieben hatten. Sie erinnerte sich an die Zeiten, als beide in ihrer Wohnung waren und Ursula duschte und dann nackt im Wohnzimmer erschien – mit völlig steifen Brustwarzen (was nicht etwa daran lag, dass die Dusche kalt gewesen wäre). Sie trocknete sich dann ab und griff ostentativ nach sauberer Unterwäsche in der Kommode, während Kathy zusah. Ursula hatte diese Neckereien ziemlich genossen. Aber sie hielt dieses Verhalten moralisch nicht für gerechtfertigt. Denn Ursulas Sorge um Kathys Wohlergehen war immens – und deshalb lehnte sie es ab, ihre Freundschaft vollends ins Sexuelle zu überführen.

Im ersten ernsthaften Gespräch darüber hatte Ursula Kathys Hand gehalten und ihr gesagt, wie sehr sie zich körperlich zu ihr hingezogen fühlte. Ihrer Bisexualität hatte Ursula indes nur einmal zuvor nachgegeben

„Es war mit einem anderen Apache-Mädchen an der Universität von Arizona, an der wir studierten,“ erklärte Ursula. „Sie hieß Geronima – oder zumindest war das der Name, den sie für sich selbst gewählt hatte. Im Gegensatz zu mir war sie überhaupt nicht bisexuell. Sie war ziemlich aggressiv, vor allem im Bett. Aber zartbesaitet bin ich nun auch nicht gerade. Sehr oft haben wir als Vorspiel nackt miteinander gerungen. Ich habe in den wenigen Wochen, in denen wir zusammen waren, viel von ihr gelernt – körperlich meine ich. Ich wäre wahrscheinlich keine Beziehung mit ihr eingegangen, wenn ich nicht so unzufrieden mit den Typen gewesen wäre, die ich in dieser Zeit traf.“

Als Ursula Kathy ansah, konnte sie spüren, wie ihre Freundin sich neidisch vorstellte, wie es gewesen wäre, hätte sie selbst als Geronima mit Ursula im Bett gelegen.

„Kathy, es würde sich phänomenal anfühlen, wenn wir es miteinander tun würden, davon bin ich absolut überzeugt. Aber ich stehe letztlich nun einmal überwiegend auf Männer. Wir könnten unsere tiefen Gefühle füreinander sexuell werden lassen, aber in dieser Sache würde es für unsere Beziehung keine Zukunft geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit umgehen könnte, aber ich bezweifle, dass du das könntest.“

Kathy nickte traurig. Aber es war keineswegs das letzte Mal gewesen, dass sie dieses Gespräch führen mussten. Weil Kathy ihre gescheiterte Beziehung derart bedauerte und ihr so sehnsüchtig in die Augen sah, wechselte Ursula schnell das Thema.

„Erinnerst du dich an dem Traumpsychologie-Kurs, für den ich mich angemeldet habe?“

Kathy nickte.

„Nun, das erste Treffen war heute Abend. Es lief gut. Ich glaube, dieser Kurs wird mir Spaß machen.“

Ursula zögerte.

„Aber es steckt noch mehr dahinter.“ Sie senkte die Augen.

„Sag es mir, Ursie.“

„Der Dozent heißt Jonathan Cohnheim.“ Sie sah Kathy in die Augen. „Er ist wahrscheinlich um die dreißig und ich finde ihn wirklich süß.“

Kathy kicherte.

„Ich weiß viel mehr über ihn als er über mich – zumindest über seinen akademischen Hintergrund und seinen Unterrichtsstil. Zu Beginn der Sitzung stellte sich jeder Student vor. Ich sprach über meinen Apache-Hintergrund und darüber, dass ich eine ehrgeizige Künstlerin bin, die auf der Suche nach Selbsterfüllung nach New York gekommen ist. Es war ein kurzes Vorstellen. Nicht viel interessanter als das von manchen anderen Studenten.“

Sie hielt einen Moment inne.

„Aber wie er mich ansah, als ich meine Geschichte erzählte ...“

Sie machte abermals eine Pause.

„Er hat uns einen Traum von sich erzählt – einen Traum, den er gestern hatte. Dieser Traum hatte etwas an sich. Vor der Klasse machte er einige spontane Andeutungen, wie sich der Traum auf sein persönliches Leben beziehen könnte. Es schien ein bisschen schmerzhaft für ihn zu sein. Er hat plötzlich aufgehört.“

Sie machte wieder eine Pause.

„Während seines Vortrags trafen sich unsere Blicke immer wieder. Und die Sachen, die er über die menschliche Psyche erzählt hat. Und besonders die Dinge, von denen er sprach, als wir uns in die Augen schauten. Die Feinheiten der menschlichen Psyche – insbesondere meiner Psyche. Und wie sich die Psyche des Einzelnen auf das frühe Familienleben und die späteren Lebenserfahrungen bezieht. Oh Kathy, die Träume, die ich nachts habe – und die Tagträume, die ich habe, wenn ich wach bin. Was verraten sie auf einer anderen Ebene über meine Psyche? Und über meine zwischenmenschlichen Beziehungen und meine Bestrebungen allgemein?“

Noch ein paar Momente der Stille.

„Kathy, ergibt, was ich sage, irgendwie Sinn?“

Ursula starrte ihr in die Augen.

„Ursie,“ sagte Kathy mit einem schelmischen Lächeln. „Dieser Jonathan macht mich eifersüchtig.“

Sie kicherten beide.

„Was soll ich tun? – Das muss ich herausfinden. Unsere Positionen sind so unterschiedlich. Er könnte bloß ein Abenteuer mit mir haben wollen. Aber so wie ich mich jetzt fühle, möchte ich mehr. Ich muss meine Karten klug spielen – und die Karten, die ich gerade auf der Hand habe, sind nicht so toll. Ich möchte nicht in einen so niedergeschlagenen Zustand geraten, wie du es jetzt bist, oder sogar in einen noch schlimmeren.“

KAPITEL 3

Jonathan drückte erneut auf die Schlummertaste. Diesmal begannen sich die beiden großen Gummiräder der Clocky zu drehen. Er rollte vom Nachttisch auf den Boden und raste durch das Zimmer, piepste wütend. Jonathan was gezwungen, aus dem Bett zu steigen, um es zu verfolgen und auszuschalten. Ein cleveres Gerät, das die vierzig Dollar wert war, die er dafür ausgegeben hatte.

Er hatte den Wecker auf Mittag gestellt. Das entsprach seinem üblichen Zeitplan. Er schlief etwa acht Stunden pro Tag, ungefähr so viel wie der Durchschnittsbürger, aber wenig davon nachts. Sein circadianer Rhythmus (ein Begriff, von dem er den Studenten am Abend zuvor kurz erzählt hatte) unterschied sich von dem des normalen Homo Sapiens. Wie Mark Twain angeblich über sich selbst gesagt hat: „Es ist gut für die Seele, wenn man jeden Tag zwei Dinge tun muss, die man absolut nicht tun möchte. Morgens muss ich aufstehen, wenn ich es nicht will, und nachts ins Bett gehen, wenn ich es nicht will.“ So war es auch mit Jonathan.

Wie immer beim Aufwachen war Jonathans Kopf von lebhaften Träumen erfüllt. Normalerweise ließ er sie aus seinem Gedächtnis verschwinden. Wie er seinem Kurs am Abend zuvor erzählt hatte, hatte er in verschiedenen Zeiträumen seines Lebens ein Traumtagebuch geführt. Seine Träume waren so detailliert, dass er oft eine Stunde brauchte, um nach dem Aufwachen den letzten aufzuschreiben. Aber diese ersten Stunden, als er seine ersten Gläser Eiskaffee trank (sogar im Winter), waren die produktivsten des Tages. Es wäre vertane Arbeitszeit, Träume aufzuschreiben. Besonders jetzt, da er damit beschäftigt war, ein neues Buch zu schreiben, einen Roman, sein erstes Werk der Fiktion. Er wollte unbedingt loslegen.

Aber heute dachte Jonathan eine Weile über den Traum nach, aus dem er aufgewacht war. Es war in einer Hinsicht außergewöhnlich, weil es wie eine Fortsetzung eines früheren Traums schien, des Traums, von dem er den Studenten gestern erzählt hatte. Er konnte sich nicht erinnern, dass ihm so etwas jemals zuvor passiert wäre. Der Traum handelte wieder von einem Auto von ihm, obwohl er in Wirklichkeit nie ein Auto besessen hatte. Er erinnerte sich daran, den Kofferraum geöffnet zu haben – aber er konnte sich nicht erinnern, ob es dasselbe Auto war wie im anderen Traum, als er den Schlüssel des Messerschleifers benutzte. Der Kofferraum war leer. Er hatte erwartet, etwas darin zu finden.

Jonathan dachte ein oder zwei Minuten lang darüber nach. Dann zog er die drei Rollos im Schlaf-/Wohnzimmer seiner Studio-Wohnung hoch. Aus den Fenstern im vierten Stock des Miethauses blickte er auf die Grand Street und dann auf die fünfzig Meter breite Allen Street, in deren Mitte sich eine lange Fußgängerzone mit Bänken und Bäumen befand. Dann ging er zum Kühlschrank in der kleinen Küche neben dem Badezimmer, dem einzigen anderen Raum, und kehrte zurück mit Eiskaffee in ein Glas mit einem Bild von Michael Keaton in seinen Latex-Batsuit und den Worten „I am the night.“ Er stellte es auf den Tisch, schaltete seinen Laptop ein, und öffnete das Dokument seines Romans. Auf dem Tisch standen fünf Bücher, aber er brauchte ein anderes, nämlich das, das die Weltausstellung in Chicago von 1893 beschrieb. Jeder verfügbare Bereich der Wände seines bescheidenen Wohnzimmers war mit Bücherregalen bedeckt. Diese reichten aber nicht aus. Auf dem Parkettboden lagen Stapel von Büchern. Diese mussten mit den Kisten voller Papiere und Ordner und den Plexiglas- und Acrylmodellen, die er baute, um verfügbaren Platz konkurrieren. Vor der Unterteilung der ursprünglichen Wohnung hatte es einmal doppelt so viel Platz gegeben. Jonathan nahm das Buch, öffnete es auf dem Tisch und begann zu tippen. Es gelang ihm, innerhalb einer Stunde eine halbe Seite seines Romans fertigzustellen.

Jonathan begann dann beiläufig damit, auf dem Laptop seine E-Mails auf anzusehen. Dort sah er, dass eine Ursula C ihm eine Nachricht geschickt hatte. Nicht zum ersten Mal gingen seine Gedanken zurück zur jungen Apachin im Kurs am vorherigen Abend. In den fünf Jahren, in denen er Kurse abhielt, hatten ihn andere junge Studentinnen ebenfalls beeindruckt. Das jetzt war aber anders. Er fand Ursula nicht besonders schön. Er schätzte, dass die meisten Männer ihr siebeneinhalb Punkte auf einer Skala von eins bis zehn geben würden. Aber Jonathan war fasziniert von ihren exotischen Zügen. Er würde in seiner Bewertung etwas großzügiger sein.

Was ihren Körper anging, hatte Jonathan einen Blick darauf geworfen, als er am Ende der Vorlesung an seinem USB-Stick hantierte und Ursula zur Tür ging. Die Apachin war etwas größer als die durchschnittliche Frau. Ihre engen Jeans zeigten, dass ihre Hüften und ihr Hintern üppig waren, wahrscheinlich ein bisschen zu üppig. Jonathan wusste bereits, dass sie unter ihrem roten Hemd volle Brüste hatte. Man hätte Ursula nicht als mollig bezeichnet. Aber ihr Körper war ein klein bisschen gedrungen, also auch nicht kurvig.

Jonathan war einmal im Südwesten gewesen. Er hatte seine Masterarbeit in Linguistik über ein besonderes Merkmal der Zeitformen in den indianischen Sprachen in Arizona geschrieben. Aber seine Faszination für Ursula ging darüber hinaus. Er war speziell an der Rolle der weiblichen Mitglieder in den Apache-Gesellschaften der vergangenen Jahrhunderte interessiert, einer Rolle, die faszinierender war als die jeder anderen indianischen Gesellschaft, die ihm bekannt war. Durch einige Hinweise auf die Apachen, die er in seinen Anthropologiekursen im Bachelor erhalten hatte, insbesondere aber aufgrund seiner eigenen Lektüre, hatte er eine merkwürdige Dichotomie ausgemacht. Einerseits fühlten sich die Jungen und Männer traditionell den Frauen überlegen, einschließlich ihrer jeweiligen Freundinnen und Ehefrauen. Die Frauen mussten im eigentlichen Sinn arbeiten. Die Männer jagten Hirsche und andere Tiere, wann immer sie wollten, während die Frauen jeden Tag Pflanzen und Eichennüsse sammelten, Essen kochten, fermentierte Getränke brauten, Hirschhaut für Lederkleidung gerbten und Körbe flochten. Sie brachtendie Kinder zur Welt und kümmerten sich um sie. Der mütterliche Instinkt der Apachinnen wurde damals von weißen Beobachtern als besonders mächtig beschrieben. Die Männer betrachteten die Betreuung von Kindern jedoch als unter ihrer Würde.

Jonathan wusste auch etwas über die sexuellen Sitten und Ehebräuche der Apachen in den vergangenen Jahrhunderten. Er trank noch ein paar Schlucke Eiskaffee, ging zu einem Bücherregal und schlug ein Buch auf, um einige alte Schwarzweißfotos anzusehen. Wie die Männer trugen die Frauen jeden Alters bei warmem Wetter nur einen Lendenschurz. Jungen und Männer wurden dadurch nicht erregt, weil sie so daran gewöhnt waren – etwas, das zu diesem Zeitpunkt nicht über Jonathan gesagt werden konnte. Aber die Apachen, erinnerte sich Jonathan, hatten einige seltsame Balzbräuche und strenge Regeln darüber, was zwischen Jungen und Mädchen erlaubt war und was nicht.

Und Jonathan wusste, dass die Apachen Matrilokalität praktizierten. Obwohl einige mächtige Männer mehr als eine Frau haben durften, war Ehebruch ein schweres Tabu und die Bestrafung einer Frau, die ihn wagte, war grausam. Der frisch verheiratete junge Mann verließ den Clan seiner Eltern und schloss sich dem Clan der Mutter seiner Braut an, den er beschützen und mit erlegtem Wild versorgen musste. Jonathan wusste von den Tabus, die dem neuen Sohn in diesen matrilokalen Kulturen auferlegt wurden. Der junge Mann durfte seine neue Mutter, das heißt, seine Schwiegermutter, nicht ansehen oder mit ihr allein im selben Wickiup sein. Er durfte nur über Dritte mit ihr kommunizieren. Jonathan dachte an Freuds anthropologische Spekulation, dass solche Gewohnheiten den sozialen Anforderung dienten, starke inzestuöse Kräfte im männlichen Unbewussten zu unterdrücken.

Und dann gab es in der Apache-Gesellschaft auch die mächtige Medizinfrau mit ihren angeblich übernatürlichen Gaben und ihrer Fähigkeit, Kunstwerke mit magischen Kräften zu schaffen. Jonathan erinnerte sich vage daran, dass sich der herausragenden Platz der Frau in den Apache-Schöpfungsmythen widerspiegelte.

Warum fühlten sich die Apache-Männer dann den Frauen so überlegen? Weil die Apachen ständig Raubüberfälle ausübten oder im Krieg waren – drei Jahrhunderte lang mit den weißen Siedlern und noch länger mit anderen Indianerstämmen. Und das war eben die Domäne der Männer.

Oder nicht?

Jonathan ging wieder zu einem seiner Bücherregale und holte das Buch ‚Life Among the Apache‘ heraus. Es war von John Cremory geschrieben worden, einem Offizier der US-Armee, der in den 1860er-Jahren mit den Apachen in Arizona in Beziehung stand, indem er mit ihnen verhandelte, ihre Reservate verwaltete und gegen Abtrünnige vorging. Cremory sprach fließend Apache und erstellte das erste Wörterbuch und die erste Grammatik dieser Sprache. Jonathan blätterte durch das Buch und las noch einmal eine Passage, dir er unterstrichen hatte. „Viele Frauen lieben es, bei Überfällen mitzuwirken, die Männer anzutreiben und tatsächlich auch an den Kämpfen teilzunehmen. Sie reiten wie Zentauren und sind tödlich geschickt an der Waffe... Die kämpfenden Frauen sind zahlreich, gut ausgebildet und erbittert, und sie beweisen oft mehr echten Mut als die Männer.“

Jonathan wusste, dass Kritiker behaupteten, Cremory habe seine Heldentaten ausgeschmückt. Seine Beschreibung der wilden Apache-Kriegerinnen mag übertrieben gewesen sein. Jonathan wusste jedoch auch, dass Apache-Mädchen ebenso wie die Jungen im Bogenschießen und Speerwerfen ausgebildet wurden. Sie entwickelten ihre Muskeln und Ausdauer beim Rennen und Klettern. Sie mussten auch das zermürbende Ritual des Frauwerdens ertragen. Und Apachinnen begleiteten die Kriegsparteien bei Racheangriffen. Einige Apachinnen – Jonathan konnte sich an einen Namen erinnern – waren angesichts ihrer List und ihres Könnens im Krieg gegen die Weißen zu Legenden geworden

Seine Gedanken wandten sich wieder Ursula zu. Zu ihren ungewöhnlichen Merkmalen gehörten ihr Mund, der an den Ecken leicht nach unten gezogen war, und ihre leichten Augenbrauen, die sich nahe der Nase ebenfalls etwas nach unten zogen. Dies gab ihrem Gesichtsausdruck im Normalzustand einen Hauch von Wut oder Aggressivität. Und obwohl sie keine Schminke trug, glaubte Jonathan, einen kaum wahrnehmbaren weißen Streifen entlang ihrer hohen Wangenknochen und ihrer Nase erkannt zu haben.

Jonathan sah zurück auf den Posteingang auf seinem Laptop. Wäre die E-Mail von einem anderen Studenten aus der gestrigen Vorlesung gewesen, hätte er sie geöffnet und gegebenenfalls sofort eine Antwort gesendet. Stattdessen beschloss er, einen Spaziergang zu machen.

Er lief ohne Ziel. Er ging auf der Grand Street nach Westen und bog in die Bowery nach Norden ab. Seine Aufmerksamkeit wurde auf eine Reihe von Limousinen und einen Auflauf von Menschen in formellem Aufzug vor dem Gebäude der Bowery Savings Bank gelenkt. Das Gebäude, das wusste Jonathan, war im letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts von dem klassischsten aller Architekten, Sanford White, entworfen worden. Dieser hatte auch den Washington-Square-Park-Triumphbogen, das inoffizielle Symbol der NYU, entworfen. Das war ein Jahrzehnt bevor White von einem von durch ihn zum Hahnrei gemachten wütenden Ehemann auf dem Dach des Madison Square Garden, den er ebenfalls entworfen hatte, ermordet wurde.

Jonathan sah zu, wie die vielen formell gekleideten Menschen die Stufen des Gebäudes hinaufstiegen. Sie kamen an den riesigen kanellierten Säulen mit korinthischen Kapitellen vorbei. Diese stützten einen Giebel, der die Skulpturen eines liegenden nackten Mannes und einer zwei Löwen streichelnden Frau umrahmte. Die Menschengruppe bewegte sich dann unter einem riesigen Gewölbe einen roten Teppich entlang auf die Türen zu.

Es ist wohl eine Hochzeit, dachte Jonathan. Natürlich nicht in einer Bank, auch wenn sich ja die großen gemeißelten Worte „Bowery Savings Bank“ unter dem Giebel und die Zahl 1834 in römischen Ziffern über der Tür befanden; stattdessen im Capitale Club, dem jetzt das Gebäude gehörte, einschließlich seines riesigen tempelartigen Inneren aus Marmor und Mosaikfliesen.

Das Wetter war mild und es wehte eine leichte Brise, als Jonathan die Bowery entlang nach Norden ging und über ihre seltsame Geschichte nachdachte. Die Straße verdankte ihren Namen, die Anglisierung des alten niederländischen Namens ‚Bo uwerie‘, oder ‚Bauernhof,‘ noch der Zeit von Nieuw Amsterdam. Davor war sie ein indianischer Pfad durch einen Wald gewesen, daher ihre noch heute gekrümmte Form. Im frühen neunzehnten Jahrhundert war die Bowery, genauso wie die Fifth Avenue, eine schicke Wohnadresse. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts war sie Zentrum des Theater- und Unterhaltungsviertels, wie es später Midtown-Broadway sein sollte. In seinen Gedanken sah Jonathan immer noch die Markisen mit den Namen berühmter Schauspieler über den Eingängen mancher Fassaden aus Stein und Gusseisen.

Als sich die Vorstandsriege der Bowery Savings Bank in den 1890er Jahren dafür einsetzte, ihren massiven Neubau von keinem Geringeren als Sanford White entwerfen zu lassen, konnte sie kaum erahnen, was das neue Jahrhundert mit sich bringen würde.

Als Jonathan an der Bowery Mission zwischen der Rivington Street und der Stanford Street vorbeiging, blickte er hoch zu den Buntglasfenstern mit ihren religiösen Motiven im mittelalterlichen Stil, die einen Großteil der Fassade des alten fünfstöckigen Gebäudes bedeckten. Das Missionsgebäude war eine Erinnerung an das mehr als halbe Jahrhundert, in dem die Bowery ihren Tiefpunkt erreichte – die ‚Skid Row‘ voller verfallene ‚Hotels,‘ in denen Penner (der damals übliche Begriff, jetzt sehr politisch inkorrekt) eine Kabine mit Bett für zwanzig Cent pro Nacht mieten konnten und tagsüber für fünf Cent einen Krug Bier mit einer Schüssel Erdnüsse in heruntergekommenen Salons konsumieren.

Er lächelte ironisch, als er weiter nach Norden ging. Er dachte an das Wyndham Garden Hotel an der Ecke Bowery und Hester Street, zwölf Stockwerke hoch, in hellblaues Glas gekleidet, die obersten Stockwerke auf Säulen. Er lief am Sohotel an der Ecke der Broome Street vorbei, einem vollständig renovierten vierstöckigen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Er schätzte, dass eine Übernachtung mehr als zwanzig Cent kostete. Und in den vielen Cafés und Pubs kosteten die Bierspezialitäten zehn Dollar pro Flasche – kein Problem für die jungen Leute, die in den Reihen renovierter ehemaliger Pennerhotels lebten, oder für die Wochenendbesucher aus anderen Stadtteilen und von weiter her.

Jonathan ging in ein 7-Eleven-Geschäft, kaufte ein Croissant für zwei Dollar und aß es draußen im Stehen. Das dreistöckige Stahl- und Glasgebäude von 7-Eleven, das neben einer Reihe alter Backsteingebäude stand, war klein im Vergleich zu den modernen zwölf- oder noch-mehr-stöckigen Eigentumswohnungen, die senkrecht aus der Bowery aufstiegen. Als Jonathan jünger war und vorgab, krank zu sein, um nicht zur Schule gehen zu müssen, was ihn durch und durch langweilte, sagte seine Mutter mehr als einmal: „Du wirst auf der Bowery enden.“ Er betrachtete die unregelmäßig geformten Silhouetten des New Museums in der Nähe der Bowery-Mission. Dann betrachtete er das neue Cooper-Union-Gebäude im Dekonstruktionsstil nördlich der Bowery. Nicht so schlimm, hier zu enden, dachte er.

Als Jonathan die Bowery verließ und in Richtung Osten in die Houston Street ging, kehrten seine Gedanken zu Ursulas E-Mail und deren Inhalt zurück. Lass es bloß keine Benachrichtigung sein, dass sie sich aus irgendeinem Grund vom Kurs abmelden muss. So etwas geschah ab und an. Ursulas Nachricht könnte sich womöglich auf eine einfache administrative Angelegenheit beziehen, beispielsweise auf die Korrektur eines Registrierungsnummernfehlers. Oder vielleicht wollte sie sichergehen, welche Seiten in seinem Kursbuch die Studenten vor der nächsten Sitzung lesen sollten.

Jonathan bog rechts ab und wanderte nach Süden. Er blieb in der Nähe der Ecke Rivington Street und Essex Street stehen, wie er es gelegentlich tat, seitdem er zwei Jahre zuvor in die Lower East Side gezogen war. Vor ihm stand die ehemals große, blühende Adath-Jeshurum-of-Jassy-Synagoge mit ihren tausenden Gemeindemitgliedern. Er betrachtete die Fassade im farbenfrohen maurischen Stil, der von der Architektur Spaniens unter islamischer Herrschaft inspiriert war. Jonathan wusste, dass der Architekt Emory Roth ein junger Mann war, als er um die Wende des 20. Jahrhunderts diese Synagoge entwarf. Später schuf Roths Firma etwa zweihundert Gebäude, deren bekannteste einige Wolkenkratzerresidenzen im Art-Deco-Stil sowie ein Teil des World Trade Centers aus Glas und Stahl waren, der bei dem Terroranschlag fanatischer Islamistischen von 2001 zerstört wurde.

Jonathans Urgroßeltern und ihre Kinder hatten, das wusste er vage, vor einem Jahrhundert auf der Lower East Side gelebt. Sie waren orthodox gewesen. Vielleicht war dies die Synagoge, die sie jede Woche und an den vielen religiösen Feiertagen besucht hatten. Er betrachtete das riesige Okulus in der Mitte der Fassade. Es war einst ein Davidstern gewesen, war aber jetzt als solcher nicht mehr wiederzuerkennen. Ich war nie drinnen, grübelte er. Abgesehen von einer gelegentlichen Hochzeit oder Bar oder Bat-Mizwa habe ich noch nie einen Gottesdienst besucht. Rosch ha-Schana, das jüdische Neujahr, so wusste Jonathan vage, rückte näher. Oder vielleicht war es schon vorbei. Auf jeden Fall würde diese Synagoge, wie so ziemlich alle anderen auf der Lower East Side, es nicht feiern.

Wenn er nicht wusste, wann Rosch ha-Schana ankommen würde, dachte Jonathan, als er zu seinem Mietshaus zurückschwebte, wusste er doch das genaue Datum im nächsten Monat der Geburt des Weisen von Amsterdam. Ah, Spinoza, der im 17. Jahrhundert aus der Amsterdamer Synagoge exkommuniziert wurde. Welche Chuzpe hatte er mit seiner rationalistischen Auslegung der Bibel und seiner Gleichsetzung Gottes mit dem ganzen natürlichen Universum und seinen Gesetzen – ein Universum, das er unter dem Aspekt der Ewigkeit betrachtete. Jonathan erinnerte sich an seine Pilgerreise zum Spinoza-Haus und zum Spinoza-Denkmal in Den Haag. Und sein Besuch an Spinozas Grab, wo der Staat Israel ein aus Stein aus den Judäischen Hügeln gemeißeltes Denkmal mit dem hebräischen Wort für „dein Volk“ hinzugefügt hatte. Dennoch, bedauerte Jonathan, wann immer er darüber nachdachte, war Spinozas Philosophie dreieinhalb Jahrhunderte nach seinem Tod immer noch so radikal, dass die Exkommunikation nie widerrufen wurde.