8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Die Schuld der Väter Die fünfzehnjährige Paula liebt ihren Vater über alles. Sie teilt seine Ansichten, verehrt Hitler und ist begeistert beim BDM. Doch nach und nach entdeckt sie, dass ihr Vater maßgeblich an der Deportation von Juden beteiligt ist. Und ihr Weltbild gerät ins Wanken. – Hautnah erlebt der Leser Paulas anfängliche Begeisterung und die schmerzliche Loslösung vom nationalsozialistischen Gedankengut. Nach dem großen Erfolg von ›Anton oder Die Zeit des unwerten Lebens‹ greift Elisabeth Zöller erneut ein wichtiges Thema des Nationalsozialismus auf: Wie konnte jemand ein liebevoller Familienvater sein und gleichzeitig mit einem Befehl unendlich viele Menschen in den Tod schicken? Und wie sollen seine Kinder damit umgehen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Elisabeth Zöller

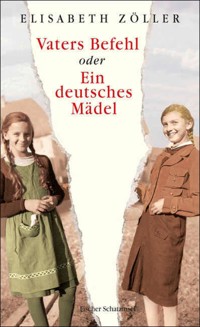

Vaters Befehl oder Ein deutsches Mädel

Impressum

Coverabbildung: Constanze Spengler

Fischer Schatzinsel

ist das Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage

www.fischerschatzinsel.de

Die im Text mit einem Sternchen markierten Wörter werden am Ende des Buchs in einem Glossar erklärt.

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012

Lektorat: Frank Griesheimer

Umschlaggestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger

unter Verwendung einer Collage von Constanze Spengler

Druck und Bindung:

Printed in Germany

Nach den Regeln der neuen Rechtschreibung

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-10-401309-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Die Welt ist viel [...]

»Diese Jugend lernt ja [...]

Erster Teil Ein deutsches Mädel

1. Der Geheimbriefkasten

2. Gut, dass wir uns haben

4. Antonius Ackermann und Fräulein Steinbrede

5. Die Reihen fest geschlossen

6. Die Büchersammler

7. Musik

8. Ein neues Zimmer

Zweiter Teil Viele Fragen und (k)eine Antwort

9. Tausend Sterne

10. Du sollst nicht lügen

11. Die Brosche

12. Die Verhaftung

13. Die Verfolgung

14. Der geheime Bote

15. Wie ein Filmstar

16. Die Entscheidung

Epilog

Am 10 . Oktober 1943 [...]

Nachwort

Glossar

Verwendete Literatur (Auswahl)

Die Welt ist viel zu gefährlich, um darin zu leben – nicht wegen der Menschen, die Böses tun, sondern wegen der Menschen, die daneben stehen und sie gewähren lassen.

Albert Einstein

»Diese Jugend lernt ja nichts anderes, als deutsch denken, deutsch handeln, und wenn [sie] mit zehn Jahren in unsere Organisation hineinkommen und dort oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Hitler-Jugend, […] und dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in die SA, SS und so weiter, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben.«

Adolf Hitler

Erster Teil Ein deutsches Mädel

1. Der Geheimbriefkasten

Ja, die Unterschrift ist von ihm! Adolf Hitler, im August 1941. Der Führer persönlich! Ich hab jetzt noch Herzklopfen. Wie alle zugeschaut haben – mit glänzenden Augen! Das muss ich unbedingt Mathilda zeigen. Und natürlich meinen Eltern und Hans, einfach allen! Ich umfahre die von Bomben zerstörte Hörsterstraße, erreiche endlich unser Haus in der Sonnenstraße und stelle mein Fahrrad an die Hauswand.

Meine Mutter reißt die Haustür auf, und mein Vater steht lächelnd hinter ihr im Türrahmen.

»Erzähl, Paula!«, bestürmt Mama mich gleich. »Wie war es? Wir sind so stolz auf dich, mein Kind.«

Der Nachmittag war so aufregend! Wo soll ich bloß anfangen?

Die holzvertäfelte Aula der Annette-Schule war heute ganz besonders feierlich geschmückt. An der Stirnseite hingen zwei entrollte Hakenkreuzfahnen von der verzierten Stuckdecke bis zum Boden. Das Rednerpodest schmückte ein mit Blumen umkränzter Reichsadler, und um Türen und Fenster wanden sich Efeugirlanden. Die Aula ist auch die Turnhalle der Schule. Immer liegt ein leicht süßlicher Schweißgeruch in der Luft. Dann sind die Mädelschaften* einmarschiert, alle in blauen Röcken und weißen Blusen, die schwarzen Halstücher ordentlich geknotet. Wie wir gestrahlt haben!

»Nun erzähl doch endlich!« Meine Mutter lässt nicht locker und reißt mich aus meinen Gedanken.

»Festlich war es, Mama. Wir haben uns so zusammengehörig gefühlt, und ich war stolz, dabei zu sein. Wie mit einer Stimme haben wir Die Fahne hoch gesungen, und der absolute Höhepunkt war, dass die Obergauführerin* eine Rede gehalten und mich zur Schaftführerin* ernannt hat.« Ich schaue erst Mutter, dann Vater an und lasse meine Worte wirken. »Sie sagte, der Führer brauche Mädchen wie mich, die ihm treu und zuverlässig folgen.«

Mama hat ganz leuchtende Augen, so sehr freut sie sich für mich.

Ich berichte mit klopfendem Herzen: »Dann hat sie gesagt, dass ich wohl bald Scharführerin* werde, wenn ich so weitermache.«

»Und das erzählst du so nebenher? Mensch, Mädchen. Unsere Prinzessin.« Mein Vater nimmt mich in den Arm und wirbelt mich lachend herum. Fast ist es so wie vor zwei oder drei Sommern, als wir ausgelassen auf den Promenadenwiesen herumtollten. Heute sind solche Momente selten geworden. Seine Arbeit beansprucht ihn stark.

»Jetzt kommt mal rein, ihr beiden!«, ruft meine Mutter. »Zur Feier des Tages gibt es Apfelkuchen mit Schlagsahne. Ich habe so etwas ja doch geahnt. Hans wartet schon in der Küche. Hoffentlich hat er uns noch etwas Kuchen übriggelassen.«

Der Tisch ist mit unserem Sonntagsgeschirr gedeckt. Zwiebelmuster. Das Hochzeitsgeschenk von Oma und Opa. Frisch gebrühter Bohnenkaffee dampft in den Tassen. Hans sitzt mit der Kuchengabel in der Hand auf der Eckbank.

»Sitz gerade, Junge«, sagt Papa und streicht ihm die Haare aus der Stirn.

Ich rutsche zu Hans auf die Eckbank. Die Tür zum Garten steht offen, und die Augustsonne lugt durch die Blätter der hohen Linde. Ich höre eine Drossel ganz laut schimpfen, so, als wolle sie sagen: Du hast noch etwas vergessen. Jetzt zeig es ihnen doch endlich.

»Ach ja, ich habe euch ja noch nicht alles erzählt«, sage ich und greife in meinen Tornister. »Seht mal, was ich hier habe. Für alle gab es ein Buchgeschenk, Mein Kampf*. Aber ich bin die Einzige, die ein Exemplar mit Widmung bekommen hat. Für Treue und Pflichterfüllung, Adolf Hitler. Der Führer hat persönlich unterschrieben.«

Ich halte ihnen mit glänzenden Augen das aufgeschlagene Buch hin.

»Die Obergauführerin hat es erst mal überall herumgezeigt, damit alle es sehen konnten. Dann hat sie es mir mit feierlicher Stimme übergeben. In dem Moment hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Allen stockte der Atem, und die anderen Mädchen haben ganz schön gestaunt. Einige hatten feuchte Augen. Das hättet ihr mal sehen sollen.«

»Du hast Mein Kampf vom Führer erhalten? Von Adolf Hitler signiert? Da kann man ja auch neidisch werden.« Meine Mutter staunt nur noch, berührt es ganz vorsichtig wie etwas Zerbrechliches.

Behutsam nehme ich das Buch zurück und streiche mit der Hand über die Buchstaben. Für Paula Laurenz. Kaum mag ich sie berühren.

»Es bekommt einen Ehrenplatz in deinem Zimmer«, sagt meine Mutter.

»Ich bin so stolz auf dich, meine Große.« Vater legt seinen Arm um meine Schulter. Voller Achtung betrachtet er das Buch mit der Widmung. »Aus dir wird noch was!«, sagt er ergriffen. »Ganz bestimmt.«

Ich beobachte meine Familie und mich im Spiegel am Küchenschrank. Meinen Vater, der mich immer noch im Arm hält, und meine Mutter, die Hans ein zweites Stück Kuchen auf den Teller legt. Ich sehe mich, mein glattes blondes Haar, geflochten zu zwei dicken Zöpfen. Meine Augen leuchten, und die Wangen sind leicht gerötet. Die Uniform lässt mich erwachsener aussehen. Ich bin zufrieden. Ich habe aber auch Glück. Alles geht mir leicht von der Hand. Sowohl in der Schule – ich besuche die neunte Klasse – als auch beim BDM*. Gerade bin ich zur Schaftführerin ernannt worden, und Scharführerin soll ich bald werden! Wer kann das mit fünfzehn Jahren von sich behaupten? In meiner Mädelschaft sind lauter nette Mädchen, mit denen ich viel unternehme und viel Spaß habe.

»Du wirst deinen Weg gehen, da bin ich sicher«, sagt mein Vater. »Und denk dran: In Deutschland sind neue Zeiten angebrochen. Und du kannst deinen Teil dazu beitragen. Welches Glück, dass wir den Führer haben.«

Unsere Blicke treffen sich im Spiegel. Mein Vater steht auf und streicht sich eine widerspenstige dunkelblonde Strähne aus der Stirn. Er steht aufrecht und reckt sein kräftiges Kinn. Seine für gewöhnlich leicht geröteten Wangen glühen jetzt, und er nickt mir kameradschaftlich zu. In solchen Momenten ist er immer ein bisschen theatralisch, und in Mamas Augen schimmern Tränen bei seinen Worten. Natürlich bin ich stolz auf meinen Vater, wenn ich ihn so wie jetzt in seiner braunen Uniform sehe: zackig, resolut und die Hakenkreuzbinde am Arm!

Meine Mutter drückt mich noch einmal: »Ich geh noch zu Leopolds, Mehl kaufen. Wir beide müssen noch Brot backen, Paula.« Sie steckt ihre blonden Haare zusammen, bindet das dunkelblaue Kopftuch um und schlüpft in ihre Strickjacke.

»Ich komme mit!«, ruft Hans. Ich muss lächeln. Ich wette, dass Hans auf eine Tüte Malzbonbons spekuliert.

Wir sind nur zwei Kinder. Hans, mein jüngerer Bruder, ist Fähnleinführer* beim Deutschen Jungvolk*. Er ist ein guter Sportler, und mit seinen zwölf Jahren ist er sich ganz sicher, was er will. Pfeifend verlässt er mit Mama die Küche.

Die Fahne hoch, summe ich mit. Ich mag das Lied, es gibt Kraft. Man weiß bei der Melodie sofort, in welche Richtung man marschieren soll.

Draußen auf der Straße hupt zweimal kurz ein Auto. »Ich muss zum Treffen der Ortsgruppenleiter«, sagt mein Vater. »Es geht um die Juden. Ein schwieriges Thema, aber wir werden dieses Problem in Münster bald gelöst haben.«

Er knöpft seine braune Uniformjacke zu, schnallt sich den Gürtel mit der blankgeputzten Schließe um und angelt sich die Schirmmütze von der Garderobe. Er ruft uns einen Gruß zu, dann fällt die Tür ins Schloss.

Ich mag unser Häuschen in der Sonnenstraße. Papa schimpft immer, dass es für unsere Familie viel zu klein sei. Ich finde das nicht und bin froh, dass es bei den Bombenangriffen im Sommer nicht beschädigt wurde.

Wenn ich an diese vier Tage und Nächte zurückdenke, wird mir jetzt noch angst und bange. Ununterbrochen heulte der Alarm, fielen die Bomben auf die Stadt nieder. Ein unheimliches Zischen und Pfeifen lag in der Luft. Wir haben die Explosionen gehört und das Zersplittern von Glas, das Brummen von Flugzeugmotoren und das Wummern der Flak*. Später haben wir gesehen, dass es ganz in unserer Nähe furchtbare Einschläge gegeben hat. Viele Häuser in unserer Straße, der Hörsterstraße und im Kreuzviertel wurden zerstört, aber unser Haus nicht. Scheiben gingen zu Bruch, und feiner Staub lag über allem. Tagelang roch es nach Qualm. Aber wir dürfen hier wohnen bleiben. Unser Haus ist fast unversehrt geblieben.

Vor dem Schlafengehen betrachte ich noch einmal die Widmung des Führers. Sein Buch mit seiner Signatur in meinem Zimmer. Wie sehr ich mich darüber freue! Dabei ist es doch nur selbstverständlich, was ich im BDM leiste. Nicht bloß, weil es meine Pflicht gegenüber meinem Vaterland ist, sondern auf das Herz kommt es an, auf die Liebe zum Führer.

Ich kuschle mich in mein Kopfkissen und ziehe mir das Federbett bis zum Kinn. Vor dem Einschlafen danke und bete ich wie jeden Abend für meine Familie, für unsere Ideen, unseren Führer und für Mathilda.

Mathilda Schubert ist meine Freundin seit der ersten Klasse. Und seit wir bei Fräulein Steinbrede, unserer Deutsch- und Biologielehrerin, das Märchen Fundevogel besprochen haben, ist der Spruch Verlässt du mich nicht, verlass ich dich auch nicht unser Freundschaftsversprechen. In unserer schönsten Schrift und mit Blumenranken verziert hat jede für die andere den Satz ins Poesiealbum geschrieben. Seitdem ist Mathilda »Lenchen« und ich bin der »Fundevogel«.

Damals ging Mathilda noch mit mir zur Annette-Schule in die Siebte. Im November vor zwei Jahren ist sie auf einmal nicht mehr in die Klasse gekommen. Zwei andere Mädchen, Luise Goldstein und Gerda Cohn, auch nicht. Aber die beiden sind Jüdinnen und durften nicht mehr mit uns gemeinsam lernen. Bei Mathilda ist das anders. Sie hat Privatunterricht. Ihre Eltern glauben, sie würde wegen der ständigen Arbeitsdienste, zu denen wir Schülerinnen herangezogen werden, zu viel Unterricht verpassen. Ich finde das schade, aber Freundinnen bleiben wir trotzdem. Wir sehen uns nicht mehr so oft, und deshalb sind uns unsere Treffen kostbarer und wichtiger geworden. Wir tauschen Geheimnisse aus, flüstern sie uns zu oder schreiben sie auf. Wir hecken Streiche aus, lachen und halten zusammen.

Seit einiger Zeit nimmt Mathilda mich mit zum Reiten zu Herrn Berning auf sein Gestüt. Ich gehe heimlich mit, denn meine Eltern dürfen es nicht wissen. Sie haben etwas dagegen, nicht nur, weil sie Reiten viel zu gefährlich finden. Ein Hobby für Reiche, sagen sie, hinterher kommst du noch und möchtest ein eigenes Pferd. Zeitverschwendung, so nennen sie es. Es gebe so viel wichtigere Dinge zu tun. Ich gehe trotzdem reiten, auch ohne Erlaubnis – aber mit riesigem Herzklopfen. Denn eigentlich habe ich keine Geheimnisse vor meinen Eltern. Die Reitstunden schweißen Mathilda und mich nur noch mehr zusammen. Dass meine Eltern das nicht verstehen!

Vielleicht haben sie etwas gegen Mathilda, weil die Schuberts so reich sind und Dinge besitzen, die wir uns niemals leisten könnten. Dabei sind sie überhaupt nicht angeberisch oder eingebildet. Mathildas Vater ist Medizinprofessor und leitet eine Privatklinik im Münsterland, in der sich auch viele Parteigrößen behandeln lassen. Dr. Schubert und seine Klinik sind weit bekannt, genau wie die Gastfreundschaft seines Hauses. Und dieses Haus am Kanonengraben ist wirklich prachtvoll. Im Vergleich zu unserem Häuschen in der Sonnenstraße ist es die reinste Villa. Ein schmiedeeiserner Zaun umgibt das Grundstück. Am Tor stehen rechts und links Säulen, auf denen steinerne Figuren hocken. Fünf Stufen steigt man zur Eingangstür aus dunklem, mit Schnitzereien versehenen Holz hinauf. Oben sind verzierte Glasfenster eingelassen. Hier tragen rechts und links zwei Steinsäulen einen darüberliegenden Balkon.

Als ich zum ersten Mal das Gebäude betrat, hielt ich den Atem an. Ich war überwältigt von den prächtig verzierten, geschwungenen Giebeln. In allen Räumen liegt dunkel glänzender Parkettboden, auf dem bunt schimmernde Teppiche ausgebreitet sind. Eine breite Flügeltür führt von der Eingangshalle geradeaus zu einem riesengroßen Esszimmer, an das sich die Bibliothek anschließt. Nach links geht man in den Salon, während rechter Hand eine geschwungene Treppe in die obere Etage führt. Die Fenster des Salons sind raumhoch und mit dunklem Holz umrahmt. Davor steht ein schwarzer Flügel. Bilder in schweren goldenen Rahmen zieren die Wände. Eines zeigt ein Pferd mit schwarzglänzendem Fell und wehender Mähne. Es ist so lebendig gezeichnet, dass man die Kraft und das Feuer dieses Tieres zu spüren glaubt.

»Das ist Astra, die Araberstute meiner Mutter«, erklärte mir Mathilda, als sie sah, dass ich mit offenem Mund vor dem Bild stehen blieb. »Sie hat es selbst gemalt.«

Durchquert man den Salon, erreicht man über eine große Terrasse und eine breite Treppe hinab einen weitläufigen, parkähnlichen Garten, der durch einen Zaun von der Promenade getrennt ist. Geht man die Treppe hinauf, gelangt man zu Mathildas Zimmer, den Schlafräumen der Eltern und zu den Badezimmern. Unter dem Dach befindet sich ein Atelier. Die großen Fenster zeigen nach Norden, so dass das Licht sich zu allen Tages- und Jahreszeiten schattenlos im Raum verteilt. Von hier oben hat man eine wunderbare Aussicht über die Dächer der Stadt, sieht die Kirchtürme von Ludgeri und Lamberti.

Mathildas Mutter ist Künstlerin und bemalt große Leinwände in bunten Farben. Sie malt Menschen mit violetten Gesichtern und einer dunklen Traurigkeit in den Augen. Wolken, die schwer und drohend über einer Stadt hängen. Und sie malt bunte Städte mit roten, wuchtigen Häusern, verschatteten Figuren, deren helles Lachen durchzogen wird von gespenstischer, wilder Angst. Wenn wir Lust haben, dürfen wir in dem Atelier malen. Dann tupfen wir Gelb, Rot und Orange auf kleine weiße Flächen. Ein Zauber geht von unseren Farben aus, die so ganz anders sind, als die, die Mathildas Mutter verwendet.

Ich liege in meinem Bett, und in meinem Kopf vermischen sich Bilder, Gesichter, Räume und Geräusche, und ich schlafe glücklich ein.

Am nächsten Tag wartet Mathilda nach der Schule an unserem Gartentörchen. Begeistert erzähle ich ihr von der gestrigen Feier, von meiner Ernennung zur Schaftführerin, und Mathilda freut sich riesig für mich und gratuliert mir. Sie ist nicht im BDM. Wenn ich sie danach frage, ihr sage, dass sie doch auch ihren Beitrag für den Führer und das ganze Land leisten muss, weicht sie mir aus. Sie sagt, sie will Ärztin werden, und ihre Eltern sind der Meinung, sie solle ihre Ausbildung vernünftig beenden. Dann könne sie viel mehr für das Land und die Menschen tun.

Jetzt hakt sie sich bei mir ein und flüstert geheimnisvoll: »Ich will dir etwas zeigen.« Ich lasse mich mitziehen. Weiter geht es die Promenade unter den Linden entlang, an der zerstörten Synagoge* vorbei bis zu einem kleinen Löschteich. Sie steigt mit mir bis an das schmale Ufer hinab. Immer wieder schaut sie nach rechts und links, doch niemand ist zu sehen. Dann bleibt sie hinter einem mächtigen Baum stehen, nimmt meine Hand und führt sie in einen Hohlraum, der sich auf der Rückseite des dicken Stammes gebildet hat. Verschwörerisch sieht sie mich an.

»Wir sehen uns nur noch so selten. Du bist entweder bei einem Arbeitseinsatz oder ich muss lernen. Das hier wird unser Geheimbriefkasten.« Bei dem letzten Satz wird ihre Stimme leise, und einen winzigen Moment lang legt sich ein Schatten um ihren Mund. »Wir können uns Briefe schreiben und sie hier in unser geheimes Versteck legen. Wir verabreden uns zum Beispiel zum Reiten, und deine Eltern werden es nie erfahren. Alles völlig geheim«, sagt sie und lächelt wieder.

Ich bin begeistert. Das ist eine gute Idee, richtig spannend!

»Du kannst mir dann ja auch mal was über Werner Reuter schreiben …«, sagt sie grinsend.

»Wie kommst du denn jetzt auf Werner?«, frage ich und tue ganz unschuldig.

»Glaubst du, ich hätte nicht gemerkt, dass du für ihn schwärmst? Ich bin deine beste Freundin, der kannst du nichts verheimlichen, auch wenn wir uns nur noch selten sehen.« Wir müssen beide lachen.

»Also«, fragt Mathilda noch einmal, »was hältst du davon? Wir schreiben uns, egal was passiert!«

»Ja, natürlich, wir schreiben uns. Und was soll denn schon passieren? Aber niemand darf die Briefe finden«, flüstere ich jetzt, als würden hundert Ohren uns belauschen. Ich schaue suchend über den Boden und entdecke einen glänzenden schwarzen Kieselstein. Er passt genau in das Loch.

»Jetzt kann es nicht reinregnen«, sage ich lachend, doch ich werde sofort wieder ernst. »Verlässt du mich nicht, verlass ich dich auch nicht.«

Wir stehen hier verborgen in der hellen Augustsonne, die die ersten herabwirbelnden Lindenblätter in ihrem Tanz auf die Erde bescheint, legen unsere Hände ineinander und erneuern unseren Schwur. Das Licht bricht sich in Mathildas Bernsteinbrosche, dunkel schimmert die im gelben Harz eingeschlossene Spinne. Ich schaue in Mathildas große tiefbraune Augen, zupfe verspielt an dem violetten Band, das heute ihre kastanienbraunen Locken zusammenhält und bemerke ein leichtes Zittern ihres Kinns, das sie aber sofort durch ihr breites Lächeln auffängt. Ein Geheimbriefkasten mit einer besten Freundin, das ist schon etwas Besonderes und eine richtig feierliche Angelegenheit.

Wir verabreden uns für übermorgen bei Berning, und während Mathilda die Promenade in Richtung Kanonengraben läuft, nehme ich den Weg durch die Stadt. Vor dem Rathaus am Prinzipalmarkt sind einige Marktstände aufgebaut. Blumen werden angeboten und Gemüse. Neugierige begutachten die Waren. Jede Gelegenheit, für den Winter vorzusorgen, wird wahrgenommen. Wer weiß, wie lange der Krieg noch dauern wird.

2. Gut, dass wir uns haben

Unser Häuschen schmiegt sich schmal und grau links an die Schreinerei Heitkamp und rechts an Wellermanns hellroten Klinkerbau. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite türmen sich zwei Schuttberge. Auf ihnen beginnt das Unkraut zu wachsen.

Im letzten Sommer hatten wir trotz des Krieges Blumenkästen an den Fenstern, bepflanzt mit roten Geranien und weißen Margeriten. Doch in diesem Jahr nutzt meine Mutter die Kästen für Kräuter und Gewürze. »Blumen kann man nicht essen«, sagt sie.

Unser Haus ist trotzdem schön mit seinen grünen Blendläden und der hölzernen Dachgaube. Dort ist Hans’ Zimmer. Meines liegt nach hinten zum Garten hinaus. In unserer gemütlichen Küche mit den schwarzweißen Bodenfliesen stehen der Kohleherd, der große Küchenschrank mit den zwei Glastüren und den Schütten für Zucker, Salz, Grieß, Mehl und Sago und ein Tisch mit einer Eckbank und zwei Stühlen. Die gute Stube, die in der Woche verschlossen bleibt und nur sonntags oder wenn Besuch kommt genutzt wird, ist wirklich etwas eng. Aber das liegt daran, dass meine Mutter überall Blumen, Bildchen und Nippes hinstellt. Einen Platz für ihr Klavier hat sie auch noch gefunden. Auf dem Klavier steht golden eingerahmt ein Foto von Onkel Heinrich, ihrem Bruder. Vor zwei Jahren kam er ums Leben. Immer wenn ich samstags unsere gute Stube abstaube und die Teppichfransen kämme, putze ich den Rahmen besonders gründlich, bis er glänzt.

Oben unter dem Dach sind die Schlafzimmer. Sie sind klein, aber Hans und ich haben immerhin jeder ein eigenes Zimmer, und das hat von meinen Freundinnen kaum eine. Unter der Dachschräge steht mein Bett. Durch die geblümte Tagesdecke ist in meinem Zimmer immer Sommer. Erst recht, wenn durch das Fenster die Sonne hereinscheint. An der Stirnwand steht mein dunkelbrauner Kleiderschrank. Eine Tür hängt schief, lässt sich nicht mehr ganz schließen. Neben den Schrank habe ich meinen Puppenwagen gequetscht. Meine Puppe Mona liegt darin und mein Teddybär Brumm, dem der linke Arm fehlt. Auch wenn ich schon lange nicht mehr damit spiele – davon trennen mag ich mich nicht.

Ich habe sogar einen Schreibtisch und muss nicht wie einige meiner Freundinnen meine Hausaufgaben am Küchentisch machen.

Am meisten aber liebe ich unseren Garten, der direkt an der Promenade liegt. Vor dem Krieg war Mutter sehr stolz auf die Blumenpracht. Jetzt wachsen nur noch wenige Stauden am Zaun. Wegen der Lebensmittelknappheit wird jeder Quadratmeter für den Anbau von Kartoffeln, Beeren, Obst und Gemüse genutzt. In allen Gärten sieht es jetzt so aus.

Außerdem hat das Häuschen einen Luftschutzkeller. Mein Vater hat ihn zusammen mit Schreiner Heitkamp hergerichtet. Zusätzliche Balken stützen die Decke, und die Kellerfenster sind zugemauert. Die Einrichtung beschränkt sich auf das Notwendigste. Wir haben zwei Feldbetten, einen Tisch und Stühle. Links neben der Kellertür steht ein Regal mit Lebensmitteln für zwei Tage, den Gasmasken und mit einem Eimer Sand zum Löschen. In einem Koffer verwahren wir das Wichtigste: Lebensmittelkarten, Kleiderkarten, Mamas Schmuck, Bargeld und unsere Ausweispapiere. Die Deckenlampe gibt ein schwaches Licht, ist aber hell genug, um lesen zu können. Hans hat sein Quartettspiel Waffen der Wehrmacht ins Regal gelegt, denn manchmal verbringen wir längere Zeit hier. Ich spiele lieber das Brettspiel Flieger-Alarm und hoffe immer, dass einer von uns auf Feld 100 gelangt, denn dann ist zumindest im Spiel der Alarm vorbei.

Mein Vater hat uns versichert, dass später, nach der gewonnenen Schlacht um England, die Bombenangriffe aufhören werden. In der letzten Zeit vergeht kaum eine Nacht ohne Fliegeralarm, aber nicht jeder Alarm bedeutet, dass die Stadt angegriffen wird. Manchmal fliegen die Flugzeuge auch nur über uns hinweg, ohne Bomben abzuwerfen.

Es ist beruhigend, dass wir uns in unseren Keller verkriechen können und nicht zu einem der Bunker laufen müssen. Denn dort herrscht dichtes Gedränge und Geschiebe, und wenn der Luftschutzwart die Tür schließt, fühlt man sich wie in einem Gefängnis. Es riecht immer muffig und feucht. Manchmal schreien Menschen in Panik, wenn Bomben einschlagen und die Wände wackeln. In unserem Keller haben wir natürlich auch Angst. Wenn die Wände vibrieren und feiner Staub von der Decke rieselt, kann einem ganz schön mulmig werden. Aber wir sind zusammen. Mama legt schützend ihre Arme um uns, und Papas ruhiger Blick und seine Gelassenheit nehmen uns etwas von der Furcht. Wenn es ganz schlimm kommt und Hans seinen Kopf in Mamas Schoß versteckt, sagt Papa auch nichts. Obwohl er Angst und Feigheit eigentlich nicht mag, vor allem nicht bei einem Jungen.

»Bald werden wir in ein größeres Haus umziehen.« Vater hat mir das vor kurzem bei einem unserer Spaziergänge und ganz im Vertrauen erzählt. Er spricht manchmal mit mir über Dinge, die eigentlich für meine Mutter bestimmt sein sollten. Seit ihrer Fehlgeburt vor zwei Jahren übergeht er sie manchmal. Sie kann keine Kinder mehr bekommen. Ich glaube aber schon, dass sie sich noch lieb haben. Wenn Mama ihre Hand auf seinen Unterarm legt und er sie dann anlächelt, spüre ich die Vertrautheit zwischen ihnen, und das gibt mir Geborgenheit. Nur ganz selten zieht er seinen Unterarm zurück, oder er übergeht sie bei unseren Tischgesprächen. Das sieht dann aus, als wäre ihm Mama nicht mehr gut genug. Mir tut das weh, weil ich weiß, dass es Mama traurig macht. Papa ist bestimmt auch traurig, aber auf seine Art.

»Wenn ihr dafür umso tüchtiger seid«, sagt er manchmal zu uns Kindern, »dann gleicht ihr das alles aus.« Viele Kinder zu haben ist eben wichtig für unser Deutsches Reich. Da hat Papa schon recht. Der Führer will eine gesunde Volksgemeinschaft. Aber Mama kann doch nichts für ihre Krankheit. Sie leitet sogar in der NS-Frauenschaft* das Winterhilfswerk*. Das zählt aber nicht so richtig. Frauenkram, sagt sogar mein kleiner Bruder Hans, die Frauen gehören an den Herd, und die Männer ziehen ins Feld.

Dabei hat Mutter Abitur, doch ihre Eltern konnten nur ihre zwei Brüder studieren lassen. Für Mama reichte das Geld nicht. Und ein Mädchen würde sowieso heiraten und Kinder haben und nicht mehr im Beruf sein. Mamas Traum wäre es gewesen, Ärztin zu werden. So ist sie dann Krankenschwester geworden.

»Ein sehr schöner, fraulicher Beruf«, sagt Opa immer und nickt dabei mit dem Kopf.

Mein Vater hat die Mittelschule besucht und dann einen technischen Beruf erlernt. Ich weiß nicht, wo er in der schwierigen Zeit nach dem Weltkrieg überall gearbeitet hat. Nur, dass er schon 1931 in die Partei eingetreten und schnell aufgestiegen ist. Deshalb konnte er auch zur Polizei wechseln und eine Spezialausbildung machen. Nun sitzt er seit einiger Zeit in der Abteilung für Juden- und Räumungsangelegenheiten, die Berlin unterstellt ist. Er ist Major der Schutzpolizei, arbeitet eng mit der Gestapo* zusammen und ist oft in deren Leitstelle. Die neue Stelle bedeutet auch, dass es unserer Familie finanziell gutgeht, viel besser als vorher und besser als anderen. Treue und Pflichterfüllung, so lautet sein Motto. Papa liebt seine Arbeit, den Führer und das Vaterland. Und meine Familie, fügt er immer augenzwinkernd hinzu.

Heute ist mein erster Tag als Schaftführerin. Dauernd schaue ich in den Spiegel, ob meine Uniform auch richtig sitzt. Die weiße Bluse, der blaue Rock, das Halstuch, von einem Lederknoten gehalten. Die Sonne scheint schon früh am Morgen kräftig, und nur wenige Wolken unterbrechen das Blau des Himmels. Seit Tagen hat es nicht mehr geregnet, und die Erde ist staubtrocken. Ein heißer Tag steht uns bevor.

Meine erste Gruppenstunde werden wir deshalb dazu nutzen, unsere Parzelle im BDM-Garten draußen vor der Stadt zu wässern, Kartoffeln zu häufeln und Unkraut zu jäten. Das sind keine besonders schweren Aufgaben und ein leichter Einstieg in meine Arbeit. Meine Mädels sind bestimmt mit Begeisterung bei der Sache. Trotzdem kribbelt es unruhig in meinem Bauch. Mein Vater sagt, dass das gut sei und ein Zeichen für Wachsamkeit. Wenn wir beide unsere Uniformen tragen, spüre ich, wie er mich wohlwollend und stolz betrachtet. Gleichzeitig wird er förmlich und achtet auf einen gewissen Abstand zwischen uns. Aber als er mir heute Glück wünscht, nimmt er mich sogar in den Arm.

Viel zu früh bin ich mit allem fertig. Ich habe mein Fahrrad aufgepumpt, die Dienstvorschriften und das Dienstbuch in meinen Tornister gepackt und zum bestimmt hundertsten Mal das Halstuch in den Knoten gezogen. Ich entschließe mich, im Schatten der Schreinerei auf Gertrud zu warten. Sie wohnt gleich um die Ecke in der Lotharingerstraße und holt mich ab. Die Säge kreischt unablässig. Männer schneiden Holzplatten zu. Damit werden die Fensteröffnungen ausgebombter Häuser verschlossen. Glasscheiben sind knapp geworden.

Pünktlich auf die Minute schwenkt Gertrud in die Sonnenstraße. Sie winkt mir schon von weitem fröhlich zu und lässt die Fahrradklingel bimmeln.

»Heil Hitler!«, ruft sie ohne anzuhalten und etwas atemlos. Ich schwinge mich auf mein Rad und hole sie rasch ein. Unter dem schattigen Dach der Alleebäume auf der Promenade können wir nebeneinanderradeln. Gertrud lächelt mir aufmunternd zu. Das tut gut. Es nimmt mir ein wenig mein Lampenfieber.

Wir überqueren vor dem Hauptbahnhof die Adolf-Hitler-Straße und biegen in die Hafenstraße. Der Verkehr wird dichter, und unter der Unterführung am Güterbahnhof müssen wir absteigen und schieben. Eine lange Kolonne schwerbeladener Lastwagenungetüme der Wehrmacht dröhnt an uns vorbei. Die Tunnelwände scheinen zu vibrieren, und wir ziehen unwillkürlich den Kopf ein. Es riecht nach Dieselöl und verbranntem Gummi. Die Abgaswolken hängen unter dem Tunnelgewölbe. Ich glaube, man könnte in dem Lärm das eigene Wort nicht verstehen. Auf der Kreuzung regelt ein Polizist mit Handzeichen den Verkehr. In der Luft liegt der rußige, beißende Mief der Dampflokomotiven. Hinter Kiesekamps Getreidemühle und den hohen Silos der Speicher mischt sich der Geruch von Pferdemist darunter. In den Viehhallen der Halle Münsterland stehen Pferde der Wehrmacht und warten auf ihren Transport an die Ostfront. Hans hat mir von einem Pferdelazarett erzählt. Sein HJ-Fähnlein wird hier häufig eingesetzt. Sie arbeiten in den Ställen und den Werkstätten oder helfen beim Beladen der Lastwagen.

Der Platz vor der Veranstaltungshalle wird in der Sonne gebacken. Die Hitze lässt die Luft über dem Asphalt flirren. Das mächtige Tonnengewölbe der Haupthalle türmt sich vor uns auf. Die Fensterfront auf der Vorderseite ist mit schwarzen Planen abgedeckt. Die Eingangshalle mit den Kassenhäuschen hat einen Bombentreffer abgekriegt. Die Lastwagenkolonne biegt auf den Platz. Motoren röhren und sprudeln Qualmwolken. Heiße Luft umweht uns. Überall sind Soldaten rastlos unterwegs.

»Meine Güte«, staunt Gertrud, »ich war schon lange nicht mehr hier. Das hat sich aber mächtig verändert! Mein Vater wollte mich immer zu den Radrennen mitschleppen.«

»Und meiner zu den Großveranstaltungen der Partei. Zehntausend passen in die Halle.«

Ein Lastwagen hupt uns an.

»Passt auf, Mädchen! Sonst kommt ihr noch unter die Räder«, ruft der Fahrer.

Ich ziehe Gertrud beiseite und deute mit dem Kinn in Richtung der Straßenbahnhaltestelle.

»Komm, Gertrud, wir stellen uns da hin. In dem Trubel finden uns die Mädel sonst nie.«

Nach und nach trudeln die anderen ein. Maria hat ihre Gitarre auf den Gepäckträger gebunden, Johanna balanciert eine Hacke auf dem Lenkrad, und Klara bringt noch eine Gießkanne mit. Alle sind pünktlich, nur Hedwig kommt als Letzte angehetzt. Ihre Haare kleben auf ihrer verschwitzten Stirn, und die oberen Knöpfe ihrer Bluse stehen offen.

»Kinder, bin ich froh, von zu Hause wegzukommen. Wäre jetzt kein Dienst, müsste ich mich um meine rotznasigen Brüder kümmern und mir Mamas Genörgel anhören.« Hedwig lächelt breit. »Puh! Ich zähle immer schon die Stunden zwischen unseren Treffen und mache Kreuzchen. Wenn ich euch nicht hätte …«

»… und wenn wir dich nicht hätten, Hedwig, könnten wir pünktlich anfangen!«, sage ich streng.

Ich stehe jetzt ganz nahe vor ihr, rieche ihren Schweiß und bemerke, wie sie zusammenzuckt. Ihr Mund steht vor Schreck leicht offen.

»Was ist los mit dir?«, frage ich, halte ihr meine Armbanduhr unter die Nase und tippe mit dem Zeigefinger auf das Zifferblatt. »Meinen ersten Dienst als Schaftführerin hätte ich gerne anders begonnen. Du bist sieben Minuten zu spät. Und bring deine Uniform in Ordnung!«

Hedwig beginnt hilflos und mit fahrigen Bewegungen an ihrer Bluse herumzufummeln.

»Etwas mehr Einsatz für unsere Sache würde dir gut zu Gesicht stehen«, setze ich noch hinterher.

»Es tut mir leid, Paula«, stottert sie, »kommt nicht wieder vor.«

Gerade will ich mich noch ausführlich über Pünktlichkeit, Ordnung und Disziplin auslassen, als ich die sanfte Stimme Gertruds höre.

»He, ihr beiden, macht mal langsam. Das ist heute so ein schöner Tag, und ihr …?«

Ich fahre herum. Ausgerechnet Gertrud widerspricht mir? Gertrud, die mich sonst immer unterstützt und die ich immer auf meiner Seite weiß? Dabei ist es doch so einfach, nur das zu tun, was von uns erwartet wird!

»Der Führer greift auch mit Härte durch. Wenn es sein muss, mit unerbittlicher Härte.« Das kann nur von Klara kommen. Die kleine, altkluge Klara, die jeden Spruch mit ihrer piepsigen Stimme nachbetet. Der Führer braucht mich, das sagt sie ständig. Manchmal ist mir diese Sprücheklopferei zu viel. Aber es gibt Mädchen, die das immer wieder hersagen. Klara gehört ganz sicher dazu. Man könnte meinen, sie hätte Fieber, so glänzen ihre Augen dabei. Aber Klara ist im Moment nicht mein Problem.

Gertrud steht vor den anderen Mädchen, kreuzt die Arme unter ihrer Brust und lächelt mich an. Nicht spöttisch, nicht hämisch und auch nicht herausfordernd. Gertrud lächelt einfach nur, und damit sagt sie mir, dass sie mich versteht. Es ist meine Aufgabe als Schaftführerin, die Mädel auf Trab zu bringen. Nur wie ich es tue, das gefällt ihr nicht.

»Nun regt euch mal wieder ab.« Johannas klare, ruhige Stimme mischt sich ein. »Können wir nicht einfach so tun, als würde die Gruppenstunde erst jetzt anfangen? Niemand ist zu spät gekommen, und niemand muss sich aufregen.« Johanna ist immer so vernünftig und praktisch, und es gibt niemanden in der Mädelschaft, der sie nicht mag. »Wir alle haben uns auf heute gefreut, denn der Nachmittag gehört uns. Keine lästigen Geschwister hüten, keine blöde Wäsche waschen, sondern ein paar herrliche Stunden liegen vor uns.«

Mein Ärger verraucht. »Also gut«, höre ich mich sagen. »Lasst uns fahren. Hedwig führt uns an, und wenn es heute nicht anders geht, dann kommen wir eben alle zu spät.«

Hedwig wirft mir einen dankbaren Blick zu und schiebt ihr Rad an die Spitze unserer kleinen Kolonne. Ich reihe mich hinter ihr ein, und die Mädchen schließen sich an. Hinter der Halle Münsterland führt die Straße durch eine Ansammlung von Schornsteinen, Lagerhallen, Speditionshäusern und Ziegeleien über den Dortmund-Ems-Kanal. Dahinter brechen die Häuserzeilen ab, und der Weg führt ins offene Land. Dann kommt nur noch der Flugplatz Loddenheide mit seinen beiden riesigen Flugzeughallen und einer Reihe von Kasernengebäuden. Kurz vor Gremmendorf hat der BDM Land erworben und in Parzellen aufgeteilt. Hier bepflanzen wir seit April unseren Garten. Die Ernte erwirtschaften wir nicht für uns, sondern sie wird an besonders bedürftige Familien gegeben.

»Ich kann nicht mehr«, höre ich hinter mir Line japsen. Die Straße führt jetzt in einer lang gezogenen Steigung bis zur Kanalbrücke hoch. Es ist warm und staubig, und scharfer Zementgeruch liegt in der Luft. Ich höre das Kreischen der Verladekräne im Hafen, die Rufe der Hafenarbeiter und das monotone Tuckern der Frachtkähne auf dem Kanal. Aus einem Seitenweg vor uns biegt der von zwei kräftigen Kaltblütern gezogene, blau lackierte, hölzerne Umzugswagen der Spedition Peters in den Albersloher Weg ein. Die breitschultrigen Männer auf dem Kutschbock heben die Hand und winken uns zu. Langsam, als hätten sie alle Zeit der Welt, nehmen sie eine scharfe Rechtskurve.

»Ich kann wirklich nicht mehr. Können wir nicht schieben? Die Steigung bringt mich um.« Line quengelt vor sich hin.

»Meinetwegen, dann schiebt eure Räder auf die Brücke.« Das abbiegende Fuhrwerk hat uns jeden Schwung genommen, und aus dem Stand kommt meine Truppe nicht mehr in Bewegung.

»Gott sei Dank, ich dachte schon, ich muss sterben.« Line hält sich theatralisch den Handrücken an die Stirn.

Alle lachen, doch ich werde wohl mal ein ernstes Wort mit Line reden müssen. In jeder Gruppenstunde treiben wir Sport, machen Gymnastik oder spielen Völkerball. Eigentlich sind alle mit Freude dabei. Nur Line treibt sich an der Seitenlinie herum, lässt plump die Bälle fallen oder bummelt verträumt hinterher. Stricken, Sticken, Stopfen, Häkeln sind die Dinge, die ihr Spaß machen. Mit wirklicher Begeisterung probiert sie fleischlose Rezepte aus. So hat eben jede ihre Stärken. Aber meine Aufgabe ist es, ihre Schwächen aufzudecken und abzustellen. Deshalb muss ich in allem ein Vorbild sein. Das habe ich auf den Schulungen gelernt.

»Verdammt! Jetzt habe ich einen Platten«, ruft Emmy verzweifelt.

Wir halten an und lehnen unsere Räder an das Brückengeländer. Emmy ist den Tränen nahe.

»So ein Mist. Immer ich«, jammert sie.

»Ja, ja, Emmy. Immer du«, echot es aus der Gruppe. Das ist eine Anspielung darauf, dass sie bei der letzten Obsternte aus dem Baum gefallen ist.

»Aber Emmy hat bestimmt an alles gedacht und Flickzeug dabei.« Ich sage das wie ein Stoßgebet und hoffe, dass wenigstens eine von uns Flickzeug dabei hat. Ich auf jeden Fall nicht …

Johanna sieht sich Emmys Fahrrad an. »Flickzeug hilft da nicht. Die Decke ist vollkommen durchlöchert.«

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)