19,99 €

Mehr erfahren.

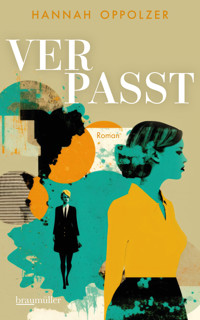

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwei Frauen, eine im Schatten der anderen: "Verpasst" erzählt die Geschichte einer Mutter und ihrer Tochter Emma, die beide Halt im Leben suchen, aber einander keine Stütze sein können. Gefangen in einem Wechselspiel aus Idealismus und gesellschaftlichem Druck erkennen sie nicht, dass man manchmal nur auf den Lauf der Dinge vertrauen sollte. Während die Mutter in ihrem perfektionistischen Bestreben danach, ihr Leben planmäßig zu entwerfen und nichts auszulassen, nicht das Gefühl hat, es wirklich gelebt zu haben, kämpfte Emma von Kindheit an um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter und versuchte stets die Leere zu überdecken, die das Fehlen der mütterlichen Zuneigung in ihr hinterlassen hat. Denn was kommt dabei heraus, wenn man zu genaue Vorstellungen vom Leben hat oder mehr auf die Wünsche der anderen als auf seine eigenen hört? "Verpasst" ist ein zeitkritischer Roman über die Mutterrolle und die Fragilität von Lebensentwürfen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

HANNAH OPPOLZER

VERPASST

Roman

Für alle, die Angst haben, etwas zu verpassen.

Und für meine Familie, die sich schon fürmeine Geschichten begeistert hat, als ichnoch nicht einmal schreiben konnte.

You’re so ahead of yourselfthat you forgot what you need.

Billy Joel, Vienna

Inhalt

Emmas Mutter

Emma

Emmas Mutter

Emma

Emmas Vater

Emma

Emmas Mutter

Emmas Vater

Emma

Emma

Emmas Mutter

Emmas Vater

Emma

Emma

Emmas Mutter

Emma

Emmas Mutter

Emma

Emma

Emmas Vater und Emmas Mutter

Emma

Emmas Vater

Emma

Emmas Mutter

Emma

Emmas Vater und Emmas Mutter

Emmas Mutter

Emmas Mutter

sie

Danksagung

Eine Frage: Wohin fallen all die Vorstellungen, die nicht gelebt werden? Gibt es Ritzen der Zeit, wo sie verschwinden?

Emmas Mutter

Was kann sich über Nacht verändern? Das Wetter: heute sonnig, morgen regnerisch. Der Körper: heute gesund, morgen krank. Das Gemüse: heute frisch, morgen verfault. Das sind bewegliche Dinge. Die Größe eines Raumes gehört jedoch zu den unbeweglichen Dingen.

Trotzdem ist ihr der kaum zwölf Quadratmeter große Raum selten so weitläufig erschienen. Aber vielleicht ist sie es ja, die kleiner geworden ist.

Sie liegt in ihrem Bett, und ihre Augen durchmessen jeden Winkel. Eigentlich wirkt alles wie immer. Ihr Körper passt proportional zum Bett und das Bett zum Zimmer. Sie ist nicht geschrumpft wie Alice.

Aber.

Als sie aufgewacht ist, war etwas anders. Größer und weiter weg. Als hätten sich alle Menschen in ihrem Leben über Nacht mit Hammer und Meißel an die Arbeit gemacht, den Raum zu vergrößern, oder als hätte er eine übernatürliche Dehnung erfahren. Die blassgelben Wände hatten sie ohnehin eingeengt.

Vielleicht hätte sie nicht so viel über das Kind nachdenken sollen. Das ist immer schon ihr Problem gewesen: zu viel nachzudenken, die Dinge zu zerdenken. Vielleicht wurde sie deshalb so oft enttäuscht.

Doch sobald sie an das Kind denkt – und das tut sie in letzter Zeit häufig, denn es gibt nichts, was sie nicht an Emma erinnert –, macht es sie zornig, dass ihre Tochter überall ihre Spuren hinterlassen musste, nichts unberührt ließ, alles anfasste, verschob und umwarf, neu aufstellte und mit ihren Farben bemalte. Nichts ist sicher vor ihr gewesen, alles hat sich nur um sie gedreht. Sogar ihre eigene Aufmerksamkeit ist nur noch um diesen kleinen Menschen gekreist, der sie Mami nannte.

Mami.

Wenn sie an das Kind denkt, dann drehen sich ihre Gedanken wie ein Karussell. Es dreht sich nur für sie allein. Endlich, denkt sie, endlich geschieht einmal etwas nur für mich. Es dreht sich und dreht sich, und irgendwo sitzt ihre Tochter, verschlungen in einem Zoo aus leblosen Tieren, auf einem Plastikpferd, dessen Körper von einer Stange durchbohrt ist, an der ihre verschwitzten, klebrigen Kinderhände reiben.

Was kann sich über Nacht verändern? Die Weiblichkeit: heute eine Frau, morgen eine Mutter.

Das jedoch, denkt sie, sollte zu den unbeweglichen Dingen gehören.

Sie weiß, dass sie neun Monate Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten.

Das Kissen in ihrem Nacken drückt ihre Halswirbelsäule zu stark in die Höhe. Sie spürt, wie sich ihr Rücken versteift, und weiß, dass sie ihre Position verändern muss, wenn sie später keine Schmerzen haben will wie eine alte Frau.

Sie kennt ihren Körper gut. Sie versteht seine Signale, so wie damals, als sie mit fünf Jahren über einen Steg lief und plötzlich einen stechenden Schmerz im Nacken spürte. Sie blieb stehen und hatte die Wespe einen Moment lang zwischen den Fingern, bevor etwas dicht bei ihrem Ohr summte. Aber sie schrie nicht auf, sondern ließ das Tier wegfliegen und kratzte dann so lange an dem anschwellenden Stich, bis er zu bluten begann. Das vergiftete Blut floss aus ihrem Körper, und sie presste ihr Hemd auf die Wunde. Am Abend linderten in ein Tuch eingeschlagene Eiswürfel ihren Schmerz.

Sie war damals sehr stolz auf sich.

Sie richtet sich im Bett auf, schlägt die Decke zur Seite, und eine kalte Luftwelle trifft auf ihre Füße, hitzig vom Schlaf. Beim Aufstehen entfernt sich der Boden immer weiter von ihr, je aufrechter ihre Wirbelsäule wird. Kein Schwindelgefühl, kein Pochen an der hinteren Schädeldecke, kein Anflug von Migräne.

Viel zu schnell ist sie beim Fenster. Ist der Raum doch nicht so groß, wie es ihr eben noch schien, oder haben ihre Sinne ihr etwas vorgespielt?

Sie hat ihren Augen schon als Kind nicht vertraut. Je aufmerksamer sie die Welt betrachtete, desto unschärfer wurde diese. Alles verwandelte sich in Wasser und Wolken, war verzerrt und trüb wie in einer Flussströmung verlaufende Farbe. Eines Tages setzte ihr eine Ärztin ein drahtiges Gestell auf die Nase, und die Umgebung nahm wieder Kontur an. Kaum zu Hause versteckte sie den Fremdkörper unter ihrem Bett. Sie hat die Welt lieber verschwommen.

Ihr Vater war verärgert und ihre Mutter tobte, denn sie konnten das Gestell nicht finden, weil sie von dem Geheimfach nichts wussten. Sie selbst konnte es auch nicht finden, weil das Bett kein Bett mehr war, sondern ein Meer aus lustigen Farben. So wurde sie von ihrer Mutter noch einmal zur Ärztin geschleppt.

Ihre Finger wandern am Glas entlang. Die Scheibe beschlägt durch ihren Atem, und obwohl sie nach draußen in den Septembermorgen sieht, erblickt sie auch das gespiegelte Innere. Innen und außen greifen ineinander, eine Schablone legt sich auf die andere. Blasse Bergspitzen am Horizont.

Sie weiß nicht, warum sie ausgerechnet an ein Karussell denkt. Sie verabscheut Jahrmärkte, weil sie viel zu laut und hektisch sind, die Zuckerwattenstände zu rosa, die Geisterbahnen zu schwarz.

Der Mond klebt immer noch an der Wölbung des Himmels, wie ein Scheinwerfer, den jemand vergessen hat auszuschalten. Obwohl sein Licht schon lange nicht mehr gebraucht wird, da die Straßenlaternen viel heller leuchten und die Bildschirme sowieso.

Sie macht einen Schritt zurück und stößt gegen das hohe Nachtkästchen, das neben dem niedrigen Bett fehl am Platz wirkt. Das ganze Zimmer scheint falsch eingerichtet zu sein und womöglich ist es deshalb über Nacht größer geworden, um ihr endlich die Möglichkeit zu geben, all die zusammengewürfelten Möbel in eine ansehnliche Ordnung zu bringen. Bett, Nachtkästchen, Kleiderschrank, Schreibtisch, Drehstuhl, Teppich, Kommode und Spiegel sind im Raum verteilt, aber ohne Beziehung zueinander, als wären sie Requisiten eines Theaterstücks, das nie gespielt wurde.

Es liegt vor allem am Schrank, stellt sie fest. Der ist unglücklich in eine Ecke gedrängt worden, sodass sich die rechte Flügeltür nicht vollständig öffnen lässt. An einer Stelle der Wand ist die Farbe schon abgeschlagen, weil sie die Schranktür zu oft aufgerissen hat.

Häufig hat sie nicht an die Folgen gedacht. Aber sie hat daran gedacht, was sie will und wann sie es will. Sie hatte feste Vorstellungen und den Willen, diese zu verwirklichen. Und irgendwann früher ist sie wohl auch stolz auf sich gewesen.

Vielleicht bekommt man ja Kinder, um Spuren in der Welt zu hinterlassen. Wenn das so ist, dann sind ihre im Frühjahr verwischt worden.

Eine Erinnerung: Immer schon – als wäre da eine Schnur, die sich um ihren Hals wickelt und sich im Fleisch vergräbt, wenn sie allein ist. Wie Stacheldraht in Baumrinde.

Emma

Sie sitzt auf der Parkbank, ein Buch auf dem Schoß, Diesseits vom Paradies, ein gespitzter Bleistift in der Rille zwischen ihren Oberschenkeln, das Lesezeichen neben sich auf den Holzlatten.

Es ist März. Die Kastanien der Allee treiben bereits aus, der Springbrunnen inmitten der mageren Rosenbeete ist noch außer Betrieb. Nur Reste des Regenwassers treiben im Steinbecken, durchsetzt von Kieselsteinen, Laub und vereinzelten Kupfermünzen.

Sie heißt Emma, aber Emma heißt eigentlich sie, denn soweit ihre Erinnerung zurückreicht, hat ihre Mutter nur selten ihren Namen verwendet. Sie; das Mädchen; meine Tochter; deine Tochter; die junge Dame. Gäbe es ihren Vater nicht, sie wäre sich wohl nicht sicher, wie sie wirklich heißt.

Hat ihre Mutter früher in ihrer Gegenwart über Emma gesprochen, als wäre sie nicht da, ist sie wutentbrannt in ihr Zimmer gestürmt, hat geweint und gewartet, dass ihre Mutter kommt und sich entschuldigt. Ihr zuhört, sie tröstet, ihr versichert, dass sie sie lieb habe, einen Filmabend und gemeinsames Kochen vorschlägt, den Vater holt, der Emma unter vorgetäuschtem Stöhnen aus dem Zimmer trägt, obwohl sie schon viel zu alt dafür ist, getragen zu werden.

Aber ihre Mutter kam nicht. Die Tür blieb so lange zu, bis Emma sie selbst öffnete. Wenn, dann kam ihr Vater. Setzte sich neben sie, sagte das, was sie von ihrer Mutter hören wollte, tröstete sie, gab ihr ein Taschentuch, schlug vor, heute etwas Besonderes zu machen, ins Kino zu gehen vielleicht.

Es war nicht das Gleiche.

Sie will weiterlesen, aber als sie den Blick wieder auf die Buchseiten senkt, merkt sie, dass sie keine Ahnung hat, was sie gerade gelesen hat. Sie springt einen ganzen Absatz zurück, wiederholt die letzten paar Sätze und begreift, dass ihre Augen zu schnell waren für ihre Gedanken.

Sie klappt das Buch zu, öffnet es sogleich wieder und schiebt das Lesezeichen zwischen die Seiten. Es ist zu laut geworden, um lesen zu können. Überhaupt kann sie sich nicht mehr konzentrieren.

Sie fragt sich, was die Menschen mit dem Namen Emma verbinden. Ist nicht jeder Name mit einem Bild verknüpft? Sie überlegt: Emma klingt gleichmäßig und eben, wie eine nicht zu hohe Bergkette in der Abenddämmerung. Keine Gipfel, keine unerwarteten Talschluchten, keine spitz zulaufenden Felsen, nur die ewig gleichen Baumwipfel, die höchstens durch ihre Unauffälligkeit auffallen. Das doppelte M in der Mitte unterstreicht die Gleichmäßigkeit des Namens, lässt ihn aber auch in der Aussprache vibrieren. A ist grün, E ist blau, aber kein Himmelblau, eher ein tiefes Nachtblau ohne Sterne.

Eigentlich müsste der Name ihren Eltern ähnlicher sein als ihr selbst, denn schließlich sind sie es gewesen, die ihn ausgewählt haben. Hilft der eigene Name einem Kind dabei zu wachsen? Sie stellt sich vor, wie sie als kleines Mädchen von den Erwartungen und Bildern eingezäunt wurde, die man mit dem Namen Emma verbindet. Bis zu einem gewissen Grad ist doch jeder Name ein Klischee.

Sie muss einkaufen gehen, ihr Kühlschrank ist beinahe leer. Vor ein paar Jahren, als sie gerade von zu Hause ausgezogen war und sich noch an das selbstständige Leben gewöhnen musste, befiel sie immer eine seltsame Panik, wenn der Vorrat an frischen Lebensmitteln zu Neige ging. Sie musste dann sofort in den Bus steigen und zum nächsten Supermarkt fahren, ängstlich, dass sie irgendetwas aufhalten würde und sie niemals zu ihrem Essen käme. Ein ausgeraubter Supermarkt, über Nacht schlagartig angestiegene Lebensmittelpreise, leere Regale aufgrund einer Wirtschaftskrise. Oder ein zu ungenauer Blick beim Überqueren der Straße, ein hektischer Fahrer, der den Zebrastreifen übersieht. Es muss an den vielen Filmen liegen, die Emma sich spät in der Nacht auf Netflix ansieht. Oder daran, dass sie zu wenige Abenteuer erlebt.

Mittlerweile ist das letzte Überbleibsel ihrer einstigen Panik ein leichtes Herzflattern, wenn sie den Deckel vom Brotkorb nimmt und nur die übriggebliebene Kruste darin findet.

Als sie eine Stunde später mit zwei gefüllten Säcken in den Händen aus dem gekühlten Supermarkt in die immerhin etwas wärmere Abendsonne tritt, überlegt sie, noch bei ihren Eltern vorbeizuschauen.

Der Weg wäre nicht weit. Sie müsste vermutlich bis in den fünften Stock gehen, weil der Lift immer noch kaputt wäre, würde kurz auf der Fußmatte verschnaufen, dann die Klingel mit ihrem Familiennamen drücken. Ihre Mutter würde öffnen, sie anlächeln, als wäre sie weit, weit weg, ihr aber dennoch den üblichen Kuss auf die Wange geben, der keiner ist, weil sie ihn nur aus Gewohnheit gibt. Ihre Körper, einst ineinander verwachsen, würden wie zwei sich abstoßende Magneten voneinander wegdrängen.

In der Wohnung hätte sich nichts verändert, alles wäre noch an seinem Platz, es stünden höchstens neue Blumen in der Vase. Ihre Mutter würde ihr Kaffee anbieten, wie sie es immer tut, Emma würde verneinen, wie sie es immer tut. Es sei ja schon Abend.

Emma könnte von ihrem Studium reden, Anekdoten aus dem Unialltag einfließen lassen, vielleicht von ihrem Freund Georg erzählen, der seit sechs Monaten in London ist, um dort zu studieren. Natürlich würde sie ihrer Mutter nichts davon sagen, wie groß sich die Wohnung seitdem anfühlt, wie sehr ihre Schritte in den hohen Räumen hallen und dass sie sogar die Zahnpastaflecken im Waschbecken vermisst. Ihre Mutter soll denken, dass es Emma gut geht. Nicht, dass nachts etwas in ihrer Herzgegend zieht.

Aber heute ist es anders. Heute ist ihre Mutter nicht allein. Als sie die Wohnung betritt, den dunklen Duft der Astern riecht und den beiläufigen Kuss ihrer Mutter empfängt, fallen ihr drei Paar Schuhe auf, die nicht ihren Eltern gehören. Bevor sie fragen kann, ob sie Besuch haben, kommt Georgs Vater lachend aus der Küche und nimmt sie kurz in den Arm, gefolgt von einem Kuss von Georgs Mutter und einem lockeren Handschlag von dessen jüngerem Bruder Valentin, mit dem Emma nie viel redet, weil seine Überheblichkeit ihr das Gefühl gibt, sich für ihre bloße Existenz rechtfertigen zu müssen.

Auch heute weicht Emma seinem spöttischen Blick aus und wechselt nur ein paar Worte mit seinen Eltern, denen ihre Mutter still beiwohnt. Ihr Mund lacht, als Georgs Vater sich zur Pointe einer Erzählung vorarbeitet, ihre Augen nicht.

Die drei verabschieden sich – Umarmung, Kuss, Handschlag –, dann ist Emma mit ihrer Mutter allein. Die Wohnung wirkt stiller als sonst. Unausgesprochene Fragen türmen sich in Emmas Kopf, unbekannte und vertraute Sehnsüchte steigen in ihr auf, sie will ihre Mutter spüren und sei es auch nur für einen flüchtigen Augenblick. Sie will den Menschen zurückhaben, den sie früher Mami genannt hat, auch wenn sie nicht weiß, ob es ihn noch gibt. Oder jemals gegeben hat.

In der Küche dreht ihre Mutter das Radio auf. Vielleicht weiß sie nicht, dass man diese Art von Stille zwischen zwei Menschen niemals übertönen kann, aber sie versucht es trotzdem immer wieder. Und Emma steht wie angewurzelt im Flur zwischen Jacken, die selten getragen, und Schuhen, die selten ausgeführt werden, sich beklemmend leer fühlend, und in dieser Leere die verzweifelte Sehnsucht nach etwas, das sie füllt.

Eine Mutmaßung: Früher war sie eine Vorausblickerin, heute ist sie eine Zurückblickerin, dazwischen nichts.

Emmas Mutter

An anderen Tagen dreht sich das Gedankenkarussell nicht so schnell. Sie wacht am Morgen lange vor Sonnenaufgang auf und öffnet ihre vom Schlaf verklebten Augen in eine schwarze Dunkelheit. Das Zimmer ist noch in die Undurchdringlichkeit der Nacht getaucht, als wäre seit dem Einschlafen keine Stunde vergangen. In solchen Momenten ist ihr, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt.

Früher hat sie gern Rilke gelesen. Irgendwann hat sie damit aufgehört, aber es war kein bewusstes Aufhören gewesen, sondern eher in der Art, dass man an einem Tag etwas tut und am nächsten nicht mehr und dann tut man es nie wieder und weiß eigentlich nicht, warum.

Sie denkt: Es gibt Dinge, die sich über Nacht verändern, und Dinge, die die Nacht nicht überleben. Ihr Magen fühlt sich an, als hätte jemand Steine darin versenkt.

Sie will ihrer Routine folgen, das Licht andrehen, aufstehen, das gekippte Fenster schließen, ihr Nachthemd ausziehen und sich unter die Dusche stellen, irgendeine Hose und eine dazu passende Bluse aus dem Kleiderschrank fischen und sich dann in der Küche Frühstück richten. Vielleicht mit ihrem Mann noch ein paar Worte wechseln, bevor sie zu einem Spaziergang aufbricht.

Aber sie bleibt liegen. Erstarrt und unbeweglich in einem fragilen Kokon, der bei der kleinsten Bewegung zerplatzen könnte. Sie genießt diese flüchtige Zeitspanne zwischen dem Ausatmen der Nacht und dem Einatmen des Tages.

Heute Morgen geht es ihr wieder besser. Die Kopfschmerzen haben sich zurückgezogen, sie hat seit gestern Nachmittag kein Fieber mehr und sieht auch keine schwarzen Punkte in den Augenwinkeln, wenn sie sich zu schnell bewegt. Duschen möchte sie jetzt. Duschen, während der Rest der Welt noch schläft. Ihr gefällt die Vorstellung, der einzige wache Mensch zu sein. Endlich genug Platz in einer engen Welt.

Sie hat schon als Kind gern geduscht. Bis zu einer Stunde konnte sie unter dem heißen Strahl stehen, die Augen geschlossen, die langen dunklen Haare über ihr Gesicht hängend, sich an den Spitzen formende Wasserperlen. Und dann die aufgerissene Tür, die tobende Mutter, die sie aus der Dusche zerrte und das Wasser abstellte, sie zornig trockenrieb, schimpfend über diese Wasserverschwendung und die völlig verschrumpelte Haut. Wenn sie so weitermache, würde das Wasser durch ihre Haut in den Körper eindringen und zu einer Wasservergiftung führen.

Das Kind zitterte vor Angst, dass es sterben würde, und vor Kälte, obwohl es dampfend heiß war im Bad und der Spiegel so beschlagen, dass er nur Schemen zeigte. Hellhäutige Gespenster. Kaum hatte die Mutter das Bad wieder verlassen, malte das Kind Grimassen in den Beschlag.

Auch heute noch bleibt sie etwas länger unter der Dusche, als ihre Mutter es erlaubt hätte. Ein winziger Akt der Rebellion.

Jeden Morgen und jeden Abend folgt sie ihren Ritualen im Badezimmer, die einzige Zeit des Tages, die immer schon ihr gehört hat, eine Stütze in ihrem einst so hektischen und nun so stillen Leben. Im Gegensatz zu ihrer Tochter, die, kaum dass sie unter der Dusche stand, schon wieder beim Abtrocknen war und während des Zähneputzens las, um keine Zeit zu verschwenden, die man als Kind nicht zur Benutzung eines Duschgels bringen konnte und als Jugendliche fast dazu zwingen musste; im Gegensatz zu ihrer Tochter liebt sie die Zeit im Bad. Jeden Morgen und jeden Abend flieht sie in die behütende Atmosphäre des einzigen Ortes, an dem sie sich vorrangig ihrem Körper und nicht ihren Gedanken widmen kann.

Das sind die alten Seelen, hat ihr Mann über Emma gesagt. Emma sei eine alte Seele, seit Jahrhunderten auf Wanderschaft und nirgends wirklich zu Hause. Er interessiert sich für solche Dinge, ohne esoterisch zu sein, was eine Kunst ist. Und ohne andere Glaubensvorstellungen im selben Atemzug abzulehnen, was eine noch größere Kunst ist.

Der Spiegel zeigt ihr die dünnen Schultern, den für Ende vierzig zu knochigen Hals, die hervorstehenden Augen, die sie noch nie als besonders schön empfunden hat. Es liegt ein eigentümlicher Bann darin, sich selbst zu sehen, als wäre man eine andere Person. Es hat etwas Unwirkliches an sich. Vielleicht ist es uns nicht bestimmt, uns schärfer zu sehen als in der Oberfläche von Gewässern, denkt sie. Ob sich in ihren Augen seit vergangenem Frühjahr etwas verändert hat?

Eine Feststellung: Die Welt hätte nie größer werden sollen als das Puppenhaus der Kindertage.

Emma

Das Archaische am Menschen fasziniert Emma. Niemand hat diesen Trieb so perfide als Werbestrategie eingesetzt wie Fast-Food-Ketten, denkt sie beim Anblick der riesigen Hamburger in klebrigen Händen, aus denen die Hälfte des Belags in die Pappschachteln quillt, beim Anblick der fettigen Finger, die sich in das labbrige Brot graben, der weit aufgerissenen Münder, die nach dem nächsten Bissen gieren, und dann erst: dieses wilde Leuchten in den Augen. Ekelhaft, denkt sie. Und faszinierend. Orte wie dieser bieten Menschen ein Pendant zu ihrem geordneten und sterilen Leben. Eine Ausreißmöglichkeit.

Sie steht an der Kasse und bestellt nur Pommes, da sie schon seit Jahren Vegetarierin ist. Als Kind hat sie ihren Vater einmal gefragt, warum so viele Menschen Fast Food essen, obwohl jeder wüsste, wie ungesund es sei. Er meinte, es sei eben billig, und das genüge als Grund.

Sie beobachtet die Leute neben ihr in der Warteschlange und versucht zu ergründen, warum sie hier sind. Irgendwie glaubt sie nicht daran, dass es nur an dem billigen Essen liegt. Die wirklich entscheidenden Gründe für unser Handeln, denkt sie, liegen viel tiefer und bleiben uns meist verborgen. Irgendetwas führt uns durchs Leben, mag es Intuition oder Schicksal sein, und an diesem Ort, wo sich niemand darum kümmert, was oder wie oder wie viel man isst, fühlt man sich wohl.

Emma nimmt ihre Bestellung entgegen. Dann winkt sie Sophie zu, die sich mit einem vollbeladenen Tablett in den Händen nach ihr umsieht.

Ein paar Leute treffen sich heute Abend zum Essen bei Valentin, er hat gefragt, ob du auch kommen willst, sagt Sophie. Ich habe ihm erzählt, dass wir beide heute shoppen gehen, fügt sie auf Emmas gehobene Augenbrauen hinzu, da dachte er wohl, es wäre angebracht, dich auch einzuladen.

Seit wann kümmert sich Valentin denn darum, was angebracht ist?, fragt Emma.

Sophie ist ihre beste Freundin aus Schulzeiten. Genau genommen kennen sie sich schon aus der Unterstufe, aber so richtig kennengelernt haben sie sich erst mit siebzehn auf der Geburtstagsfeier eines Klassenkameraden, der in einem abgelegenen Haus wohnte. Weil sich die Party als öde herausstellte, beschlossen beide noch vor elf, sich ein Taxi zu rufen, und landeten so gemeinsam auf dem Gehsteig. Etwas angetrunken deutete Sophie dieses zufällige Zusammentreffen als Schicksalswink, und sie stießen auf die zukünftige Freundschaft mit leeren Bierflaschen an, die vor dem Haus standen. Emma zerrte ihre neue Freundin dann zum Taxi, unterdrückte Lachsalven im Hals und mit einem Funkeln in den Augen, das nur dann entsteht, wenn es schon spät ist und die Reife der Nacht alle Angelegenheiten des Tages tilgt.

Valentin muss einen Witz gemacht haben, meint Emma nur und knabbert an ihren Pommes.

Hat er nicht, behauptet Sophie mit Burgersauce im Gesicht, er denkt vielleicht, dass er freundlicher zu dir sein soll, weil du die Freundin seines Bruders bist.

Er kann mich behandeln, wie er will, entgegnet Emma. Mir ist sein spöttisches Getue mittlerweile wirklich egal. Dabei lügt sie ein wenig, aber die Lüge ist so flink aus ihrem Mund gekommen, dass sie ihr gar nicht auffällt.

Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Was soll ich denn mit Valentin und seinen Freunden den ganzen Abend lang reden?

Sophie ist Emmas einzige Freundin, die den Schulabschluss überdauert hat. Vielleicht ist es ein Charakteristikum der Jugend zu glauben, dass alles ewig währt und Freundschaften, die man in jungen Jahren knüpft, für immer sind. Vielleicht ist es aber auch die Sehnsucht nach dem Unendlichen und Absoluten in einem Alter, in dem man erst so wenig von der Welt weiß, dass man noch auf ihren natürlichen Lauf vertraut.

Emma verband mit den meisten aus ihrer Klasse nur eine oberflächliche Sympathie, die sich in der Regel von selbst einstellt, wenn man genügend Zeit im selben Raum verbringt. In Wahrheit hat sie die Heuchelei der anderen immer verabscheut: die tränenreichen Verabschiedungen vor den Sommerferien, als würde man sich erstens nie wieder sehen und als würde einen das zweitens auch wirklich stören. Sie versteht Menschen nicht, die Dingen nachtrauern, bevor sie sie verloren haben.

Bei der Abschlussfeier hat sie nichts von alldem getan. Sie ist einfach gegangen, ohne Tränen, ohne leere Versprechungen. Am nächsten Morgen hat sie alle Handynummern gelöscht, die sie mit Sicherheit nie wieder wählen würde. Es hat sich gut angefühlt. Als würde sie schwerwiegende Lasten auf die Müllhalde kippen. Sie wollte ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen.

Nur Sophie ist ihr geblieben.

Ja ja, ich komme, sagt Emma. Ich habe heute eh nichts Besseres vor.

Sehr schön. Sophie nickt zufrieden, fingert zwei Pommes aus Emmas Schachtel und schiebt sie sich zwischen die Zähne.