Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

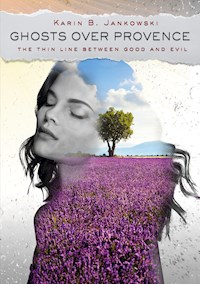

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Das letzte Geheimnis

- Sprache: Deutsch

Der Ex-Fussballprofi Steven hatte dem korrupten Rechtsanwalt Fuentes vertraut und liegt jetzt schwer verletzt, hilflos und ohne Gedächtnis in einem Marseiller Krankenhaus. Aber auch dort lauert der Verrat: Der Chefarzt ist kein anderer als der sinistre Dr. Janus, der im Dienste des russischen Milliardärs Dimitri steht - und der hat auch noch eine Rechnung mit Steven offen. Dabei hilft ihm ausgerechnet Stevens Schwester Cathy, die so schön wie gefährlich ist und auch vor Mord nicht zurückschreckt - Hauptsache, die Kasse stimmt. Stevens Geliebte Alice hat mittlerweile die Provence verlassen und versucht, sich in Brüssel ein drittes Leben aufzubauen, zusammen mit ihrer gemeinsamen Tochter Stefanie. Alice weiss nicht, ob Steven lebt, aber sie weigert sich, die Hoffnung aufzugeben. Dabei hilft ihr, dass sie mittlerweile eine neue Aufgabe für sich gefunden hat: Den teuflischen Plan einer Gruppe von internationalen Geschäftsleuten, aus Flüchtlingskindern Gold zu machen, zu durchkreuzen. Und hinter diesen steckt wiederum der finstere Dimitri! Ob Steven es schafft, aus seiner Situation herauszukommen, und ob er, Alice und ihre Tochter wieder zusammenfinden, darum geht es in diesem Thriller. Aber auch um die Menschen um sie herum, um deren Taten und Untaten und ihre Entwicklung von gut zu böse, oder auch anders herum. Wem darf man, kann man oder muss man überhaupt vertrauen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 532

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Buch widme ich

meinem Geliebten, Freund, Verehrer, Fan,

Berater, Kollegen, Co-Lektor, Co-Korrektor,

Lieblingshandwerker, Innen- und Aussenarchitekten,

Putzmann, Gärtner, Ehemann und

wunderbarsten Menschen in meinem Leben,

der mir mit fast unerschöpflicher Geduld und

ebensoviel Verständnis geholfen hat, mein verlorenes

Urvertrauen

so weit zurückzufinden, dass ich sagen kann:

Ich vertraue dir,

Hans Jankowski!

Und ich danke dir – für alles!

Bourbévelle, Franche-Comté, Mai 2022

Inhaltsverzeichnis

BUCH 1 - Das Jahr Zweitausend-und-sechzehn 2016

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

BUCH 2 - Das Jahr Zweitausend-und-zwanzig 2020

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

BUCH 3 - Das Jahr Zweitausend-ein-und-zwanzig 2021

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Nachwort

BUCH

Das Jahr Zweitausend-und-sechzehn 2016

URVERTRAUEN:

In der Kindheit angelegte Zuversicht, dass alles in Ordnung ist oder zumindest in Ordnung kommt.

Erik H. Erikson

2016 irgendwo in Südfrankreich, zwischen Alpen und Mittelmeer

1

Als Cathy spät am Abend die Gangway der British Airlines auf dem Rollfeld des Flughafens Marseille hinabstieg, kochte sie nicht nur vor Wut. Ihr schickes Designerkostüm, auf das sie bei Dienstreisen nie verzichtete, egal, ob sie im Winter nach New York oder im August ans Mittelmeer musste, klebte an ihr wie eine zweite Haut. Dass man bei 40°C in der Mitte des Rollfeldes in Busse transferiert wurde, statt über klimatisierte Gangways vom Flieger sauber in einen modernen Airport, passierte ihr sonst nur in Afrika. Und selbst da immer seltener.

Alle ihre Vorurteile gegen Frankreich, vor allem Südfrankreich und die dazugehörigen Franzosen, waren im Handumdrehen bestätigt: Zu laut, zu heiß, zu schmutzig, schlecht organisiert und vor allem unfreundlich.

Als plötzlich zu allem Überfluss dann auch noch ein übergewichtiger, nach Knoblauch riechender Mittfünfziger in schmuddeligen Bermudas ihr seinen Sitzplatz anbieten wollte, schüttelte sie angewidert ihre blonde Lockenpracht so heftig, dass Ihre Chanel-Sonnenbrille in hohem Bogen in den Mittelgang flog. Schneller, als sie sich in dem viel zu engen Rock hätte bücken können, stürzte die übermotivierte englische Schülergruppe, die im Flugzeug schon für Aufregung gesorgt hatte, durch alle drei Türöffnungen in den Vorfeldbus. Ohne sich auch nur im Geringsten an ihrem „Fuck you“ zu stören, oder an dem knirschenden Geräusch zerberstender Luxusgläser, stürmte die Bande an ihr vorbei, und um ein Haar wäre sie in dem Getümmel doch noch auf dem Schoss des sie immer noch angrinsenden Knoblauchfans gelandet.

„Was tu ich mir nur an? Dieses scheiss Land! Diese scheiss Hitze! Alles nur wegen…“.

Aber selbst die brilliante Rechtsanwältin Cathy Bingham hätte genau das in diesem Moment nicht sagen können: weswegen sie eigentlich all diese Strapazen auf sich genommen hatte. Wegen dem Geld? Wegen diesen neuen Geschäftsfreunden? Wegen ihrem Bruder? Vielleicht sogar aus Angst?

Nein, nicht aus Angst. Sie hatte sich geschworen, nie wieder Angst zu haben. Nicht nach dem, was sie schon alles erleben musste. Aber hier und jetzt war kein guter Moment zurückzublicken. Eigentlich gab es nie gute Momente dafür. Aber vor allem nicht in diesem stickigen ekelhaften französischen Bus. Und überhaupt … zu was sollte das gut sein? Vielleicht für so Heulsusen wie ihren Bruder. Deswegen war sie auch nie in eine dieser beschissenen Therapien gegangen, so wie er. Sie stürzte sich lieber in die Arbeit und in ihre Wut. Wut tat gut, machte sie stärker; und so funkelte sie ihr übelriechendes Gegenüber stellvertretend für alle ihre imaginären und reellen Feinde an. Jetzt war sie bereit für Marseille und fühlte sich von Minute zu Minute besser.

Dabei wusste sie in diesem Moment noch nicht einmal, dass ihr wichtigstes Gepäckstück auf dem Weg nach Rom war und erst drei Tage später wieder in Marseille eintreffen sollte. Genauso, wie sie nicht wissen konnte, ob ihr Bruder sie nicht doch erkennen und damit ihren subtilst ausgeklügelten Plan torpedieren würde.

Und auch nicht, dass zwei andere Männer sie bereits ungeduldig erwarteten, obwohl sie doch eigentlich Männer hasste.

*

Der 3. August 2016 war ein stickigschwüler Tag.

Seit Wochen waren Gewitter angekündigt, aber der Mistral hatte die Wolken immer wieder vertrieben und wehte auch heute seine ofenwarme Luft in die ohnehin aufgeheizte Steinwüste der Millionenstadt. Da Cathy das Hotel nicht selbst bezahlte, sondern einfach den präzisen Instruktionen ihres neuen Klienten folgen sollte, machte es ihr wenig aus, sich den überteuerten Luxus des Bonaparte anzutun.

Denn obwohl sie mit ihren 45 Jahren Seniorpartnerin bei Plimton, Eagle & Star war, der renommiertesten Kanzlei für internationales Handelsrecht in London, und für ihren moralisch flexiblen Arbeitseinsatz schwindelerregende Erfolgsprämien und Jahresboni bekam, drehte sie immer noch wie in ihrer Studentenzeit jede Münze dreimal um, bevor sie bereit war, sie auszugeben. Wenige Ausnahmen bestätigten diese Regel, und dazu gehörten minutiös ausgewählte Accessoires, die sie für ihre ganz persönliche Corporate Identity ausgesucht hatte: Gediegene Designerkleidung, passende Schuhe, passender Schmuck, passende Handtasche, passende Kosmetika, passende Multimedia, passender Body.

Nie sollte ihr äusseres Erscheinungsbild verraten, aus welch schrecklichen Verhältnissen sie es bis ganz oben geschafft hatte. Schon früh hatte sie viel Energie und später auch Geld eingesetzt, um sich ein schillernd interessantes, digitales, aber vor allem neues Leben aufzubauen. Niemand durfte erfahren, dass sie die Tochter von Lizbeth und Opa Henry war. Aus einer inzestuellen Trinkerfamilie stammte, in der die allerschlimmsten Dinge passiert waren. Solche, die keiner sich auch nur vorzustellen traut. Aber sie, sie hatte überlebt! Alles. 1

Und dann, nach und nach, fing sie an, sich und die Vergangenheit unter einer Tarnkappe zu verstecken. Sie hatte sich eine zweite Haut zugelegt; eine, die den ganzen Dreck mit gepflegtem Aussehen, Charme, Intelligenz und einem starken Charakter zudeckte. Ihr luxuriöses kleines Appartment im Pinehurst Court in Notting Hill gehörte auch zur Tarnung. Eine schöne oder gemütliche Inneneinrichtung war jedoch unnötig. Denn nie im Leben würde sie jemanden freiwillig in ihre Wohnung lassen.

*

Trotz ihrer Müdigkeit, trotz ihres nach abgestandenem Schweiss riechenden, mittlerweile total zerknitterten Outfits stand sie kerzengrade und erhobenen Hauptes an der Rezeption des mondänen Bonaparte und hielt dem taxierenden Blick des arroganten französischen Hotelportiers stand, ohne eine Miene zu verziehen.

Nein, so leicht war eine Cathy Bingham nicht kleinzukriegen.

„Madame haben kein Gepäck? Sie haben für eine Woche gebucht …“

Cathy ignorierte, dass sie auf Französisch angesprochen wurde; und obwohl sie verstanden hatte, antwortete sie in ihrer Muttersprache:

„Ja, leider für eine Woche. Wenn es nach mir ginge, … ach, egal. Kann ich bitte meine Zimmerkarte haben und die für den Roomservice. Wie lange ist die Küche auf?“

Ohne den Portier noch eines Blickes zu würdigen, liess sie ihre olivgrünen Augen durch die Lobby schweifen. Eine Mischung aus modernstem Komfort und barocker Opulenz sollte die Touristen wohl an die von einigen immer noch geschätzte Kaiserzeit erinnern. Cathy schüttelte nur ungläubig den Kopf: für so eine Kulisse so viel Geld auszugeben! Aber ihr Auftraggeber wollte es ja nicht anders. Das einzig Gute an dieser Dienstreise war eh, dass sie Privates und Dienstliches wirklich mal nutzbringend verbinden konnte.

Doch auch dieser Gedanke konnte sie nicht lange beruhigen. Wem hatte sie es denn zu verdanken, überhaupt in diese unangenehme Situation geschlittert zu sein?

Es gab nur einen Schuldigen: Steven!

Nachdem ihr vier Jahre jüngerer Bruder sich nach zig Jahren des Schweigens vor ein paar Monaten plötzlich wieder mit ihr in Verbindung gesetzt hatte, war sie einem Nervenzusammenbruch nahe gewesen. Und das passierte ihr selten. Denn sie war stolz auf ihre angelernte Coolness, die ihr in ihrem Beruf ein gewisses Renommée verschaffte. Natürlich war von ihm kein Verständnis dafür zu erwarten, dass sie ihm nie mitgeteilt hatte, wie krank ihre Mutter wirklich war. Doch sie wusste nur zu gut, warum: Die Alzheimer-Krankheit, die auch zu den Schatten ihrer Familie gehörte, passte hervorragend in ihr Konzept. Lizbeth konnte sich an nichts mehr erinnern, und Cathy wollte sich an nichts mehr erinnern. Und genau in diesem Schicksalsmoment tauchte ihr kleiner Bruder auf, um sich der Polizei zu stellen … faselte was von einer Frau, die er unbedingt heiraten wollte.

Alice weiss, hatte er gesagt.

Alice weiss was?

Alles? Weil er ihr in einem seiner zahlreichen schwachen Momente sein armseliges kleines Herzchen ausgeschüttet hatte? Nach … sage und schreibe 25 Jahren. Wie verrückt war das denn? Sie hätte ihn auf der Stelle erwürgen können; oder, besser, wie es in der Familie üblich war, erschlagen sollen. 2

„ …und dann an die Schweine verfüttern …“ sagte sie halblaut zum schieren Entsetzen des Nachtportiers.

„Wie meinen Madame?“

Cathy schenkte ihm ihr kältestes Lächeln, drehte sich wortlos um und ging zielstrebig Richtung Fahrstühle, als ob sie schon einmal hier gewesen wäre. Aber ihr geübter Blick hatte in Sekundenschnelle die Lobby, ein paar Touristen und drei Kellner gescannt. Auf ihr fotografisches Gedächtnis konnte sie sich verlassen.

*

Noch immer in Gedanken an den in ihren Augen nichtsnutzigen Bruder, der ausser einer internationalen Fussballkarriere, in der er Geld wie Heu verdient hatte, nie etwas intellektuell Wertvolles in seinem Leben zustande bringen würde, liess sie sich als erstes ein Bad einlaufen.

Die verschwenderisch schöne Suite, ganz in rot und gelb, den provençalischen Regionalfarben gehalten, mit spektakulärem Blick über den Alten Hafen bis hinaus zum Château d'If, konnte ihre Laune jedoch genau so wenig heben, wie der eisgekühlte Jahrgangschampagner und der exquisite Früchtekorb. Am liebsten hätte sie ein blutiges Steak mit Pommes gegessen, aber die Küche in diesem bourgeoisen Nobelschuppen war natürlich schon geschlossen um diese Zeit.

Sie fluchte leise vor sich hin, während sie sich müde aus ihren verschwitzten klebrigen Kleidern schälte. Und wie ein blinkendes Alarmsignal warnte eine innere Stimme sie zur Vorsicht:

„Jetzt keinen Fehler machen! Nur ja keinen Blick auf die überdimensionierte Spiegelwand im Bad werfen. Einfach nur in die Wanne steigen und die Augen schliessen.“

So erschöpft, wie sie gerade war, hätte sie ihr Anblick mit Sicherheit an den Rand einer Nervenkrise gebracht. Das verstand niemand ausser ihr. Obwohl viele Männer, und immer mal eine Frau, ihr unverhohlen signalisierten, wie attraktiv sie sie fanden, konnte Cathy selbst es nicht ertragen, ihren eigenen Körper nackt zu sehen.

Als sie nach ein paar Minuten Ruhe den Kopf aus dem wohltuend lauwarmen Schaumbad erhob, hörte sie das antiquierte Läuten des Zimmertelefons. Sie ignorierte es zweimal. Dann siegte die Hoffnung über ihre Vorurteile: Könnte der arrogante Portier doch noch ein warmes Essen für sie organisiert haben?

Und tatsächlich erklang seine Stimme voller Pathos:

„Gnädige Frau, da ist ein Brief für Sie abgegeben worden. Soll ich ihn bringen lassen, oder hat es Zeit bis morgen?“

„Wie, abgegeben worden? Wann? Ich war doch eben noch bei Ihnen. Wollen Sie mich vergackeiern?“

Der Portier tat so, als wäre er den ruppigen Tonfall gewohnt. Er hatte sich längst ein Bild von dieser Dame gemacht, die in seinen Augen trotz schickster Kleidung, Goldkarte und Vorauszahlung keine Dame war. Dafür brauchte sie nicht erst ausfallend zu werden. Betont freundlich erklärte er:

„Der elegante Herr, der den Brief abgegeben hat, war ja bereits in der Lobby, als Sie ankamen. Er sagte mir, er habe Sie nicht unnötig aufhalten wollen, Sie seien ihm, … warten Sie, wie hat er sich nochmal ausgedrückt? Es lag ihm so viel daran, präzise zu sein. Angeschlagen? Geschwächt? Nein, entschuldigen Sie, jetzt hab ich's: Überbeansprucht und ausgelaugt, genau, das hat er gesagt: Sie seien ihm überbeansprucht und ausgelaugt vorgekommen.“

Cathy hatte nicht umsonst ein paar Semester Psychologie studiert. Parallel zu ihrem Jurastudium. Eigentlich, um sich selbst zu helfen, wie so viele ihrer Kommilitonen. Sehr schnell war ihr klar geworden, was der Blick in die Seele des anderen ihr für Möglichkeiten erschliessen konnte. Dass dieser Portier die Botschaft an sie ganz offensichtlich genoss, zeigte ihr, wie gut sie mit ihm umgegangen war. Er hatte das Gefühl, zurückschlagen zu müssen. Aber für solche Spielereien blieb heute keine Zeit. Es gab Wichtigeres zu tun. Sie war ja schliesslich nicht zu ihrem Vergnügen in dieser elenden Stadt.

Blitzschnell liess sie die Fotoserie der wenigen Personen in der Lobby vor ihrem geistigen Auge Revue passieren: zwei amerikanische Touristinnen wie aus dem Bilderbuch; der dicke Mittfünfziger, vorne rechts, mit seinem Whiskytumbler im kitschig rotgelben Ohrensessel; der athletische Schwarze mit Sonnenbrille am Zeitungsstand; die zwei Deutschen, die aussahen wie ein Lehrerehepaar und ein filigraner Typ, den sie nur von hinten sehen konnte, mit glatten dunklen Haaren, sehr elegant gekleidet, der sich wie eine Tänzerin bewegte, als er auf die Amerikanerin zuging, die ihren Strohhut hatte fallen lassen. Eine Gruppe älterer Französinnen, die wild gestikulierend und laut schnatternd nach ihr durch die Drehtür gekommen, aber sofort im Fahrstuhl verschwunden waren. Von den drei livrierten Jungs im gelbroten Hoteloutfit konnte es ja wohl niemand gewesen sein.

Mit einem kaltschnäuzigen

„Bringen Sie mir den Brief, aber dalli …“ knallte sie den Hörer des auf Barock getunten Telefonapparates auf die Gabel und stampfte mit beiden Füssen auf den dicken Teppichboden; gar nicht mehr die versierte Anwältin von Rang und Namen, einfach nur noch ein verletztes, wutschnaubendes kleines Kind.

*

Marseille, August 2016

Du liebenswertes Luder,

oder soll ich dich lieber Gazelle nennen?

Für mich bist du beides!

Wer ich bin, das zu behaupten? Egal. Wichtig ist, dass ich DICH kenne. Noch wichtiger, dass du so bist wie ich. Verdorben und gut zugleich. So schön - an der Oberfläche, und von innen - ganz anders. Du weisst genau, was du willst. Und kennst keine Skrupel, es zu erreichen. Stimmt meine Analyse?

Kein Wunder, dass wir so viele gemeinsame Interessen haben, z.B. Geld. Und gemeinsame Hass-Lieben, z.B. Steven. Sogar gemeinsame Feinde, vor allem … Alice Weiss, und last but not least gemeinsame Geschäftspartner, wie z.B. … Geparden. Du glaubst mir nicht? Du denkst, ich sei einer dieser spinnerten Stalker?

Würde ich auch an deiner Stelle glauben. Aber nein doch. Warte ab. Ich werde dich überraschen:

Ich kenne den privaten Ermittler, den du auf Steven angesetzt hast. Exzellente Wahl. Nicht ganz billig, aber höchst effizient. Ich mag ihn auch sehr, weil er käuflich ist. Ich hab ihm einfach das Doppelte geboten. Keine Angst. Wir werden schon ins Geschäft kommen. Du wirst von allem profitieren. Und merken, wieviel du von mir noch lernen kannst.

Die Sache mit der Frau am Flughafen Heathrow vor drei Wochen war absolut dilettantisch. Das hätte leicht schief gehen können.

Ich sehe dich jetzt genau vor mir, Luderchen, als würde ich in einem dieser kitschigen Ohrensessel deines überteuerten Hotels dir gegenüber sitzen. Wie du deine schönen gierigen Katzenaugen zu Schlitzen zusammenkneifst, abwechselnd rot und blassgelb vor Wut, Angst und mörderischer Neugierde wirst und dich fragst, wer noch gemerkt haben könnte, wie du die Tussi vor den Bus gestossen hast.

Ich kann dich beruhigen: Niemand ausser mir.

Aber lass dir gesagt sein, unsere Geschäftsfreunde sehen so was gar nicht gerne. Zu viel Risiko, und dann auch noch für private Interessen. Ist dir denn nicht klar, um was es bei dem Deal mit denen geht? Das grösste Geschäft des Jahrhunderts … und das lassen sich Geparden nicht gefährden.

Vertrau mir, liebenswerte Gazelle, dein einziger Freund,

der, der vom Glück begünstigt wird!

*

Cathy, die während des Lesens unentwegt den Kopf geschüttelt hatte, fing an, hysterisch zu lachen. Immer schriller und geifernder. Dann zwang sie sich mit eiserner Disziplin zur Ruhe.

Das konnte ja gar nicht wahr sein. Ein Alptraum, natürlich. Sie musste nur wach werden und dann so schnell und effizient wie immer ihre verschiedenen Jobs erledigen. Danach umgehend diese scheiss Stadt verlassen, ihren scheiss Bruder mitnehmen, nach Schottland bringen, wo er hingehörte - und zurück in ihr normales Leben. Ganz einfach. Sie hatte einen perfekten Plan … Aber was, wenn doch was dran wäre an dem Brief? Dann könnte sie sich nicht mehr auf diesen Drecksdetektiv verlassen. Was für eine Räuberpistole! Quatsch, so was gabs doch nur in schlechten Filmen. Sie starrte wie hypnotisiert auf ihre zittrigen Hände und den Brief: von ihren verkrampften Fingern halbzerknittert, auf unschuldigstem blütenweissem Bütten in fehlerfreiem Oxford English … Dann erst schrie sie auf. Herzzerreissend und hemmungslos.

Nach einer gefühlten Ewigkeit schleppte sie sich zurück ins Badezimmer und liess die Dusche so lange laufen, bis das Wasser endlich kühler wurde. Das durfte doch nicht wahr sein. Alles genau wie früher? Sie erstarrte nach und nach, von unten nach oben, bis sie sich nicht mehr aufrecht halten konnte. Die ekelerregenden schleimigen Bilder in ihrem Kopf, die sie jahrzehntelang erfolgreich verdrängt hatte, kamen wie Moorleichen aus ihrer schottischen Heimat langsam, Stück für Stück, an die Oberfläche ihres Bewusstseins. Mitten im Sommer, mitten in Marseille. Sie gab auf, liess sich weinend an den eiskalten Fliesen ins Duschbecken rutschen. Die Erinnerung war da.

Jemand hatte sie beobachtet. Nicht zum ersten Mal, und wieder ein Mann. Alles Dreckskerle. Nein, … Schweine. Sie liess ihren Tränern freien Lauf. Keiner konnte sie sehen. Hier war sie sicher. Oder beobachtete der scheiss Portier sie etwa über eine versteckte Kamera? Zuzutrauen wär's ihm. Sie zuckte zusammen und liess ihrem Schluchzen freien Lauf.

*

Cathy, die Stunden später, ausgekühlt und mit beissenden Schmerzen am ganzen Körper auf dem Boden der Dusche wach geworden war, hatte den Rest der Nacht mit wirren Träumen im Bett verbracht. Träume, in denen sich die leblosen Körper von Opa Henry, der Frau, die sie vor ein paar Wochen am Flugplatz in London vor den Bus gestossen hatte und ihrem Bruder Steven zu monströsen Figuren vermischten und wieder auflösten. Und alles war rot. Voller Blut …

Aber es war kein Blut. Es waren die ersten heissen Sonnenstrahlen, die ihr unbarmherzig durch die offene Balkontür auf die geschwollenen Augenlieder brannten.

Ein neuer Tag.

1 siehe „Das letzte Geheimnis“ Band 1

2 siehe „Das letzte Geheimnis“ Band 1

2016 immer noch in Südfrankreich, zwischen Alpen und Mittelmeer

2

„Was ich einfach nicht verstehen kann, Doktor, ist, dass er mich nicht erkennt. Ich war doch jeden Tag bei ihm, sogar in den ersten Wochen, als er noch im Hôpital Européen lag, im Koma. Seitdem er bei Ihnen aufgewacht ist, verhält er sich doch … wie soll ich sagen … irgendwie … normal, oder nicht?“

„Ach wissen Sie, junger Mann, was heisst heutzutage schon normal …“.

Schon wieder behandelte ihn dieser arrogante besserwisserische Schnösel, von dem vor einer Woche noch niemand was gehört, geschweige denn gesehen hatte, wie einen blutigen Anfänger. Die ganze Crew war abgelöst worden. Von dem alten Ärzteteam waren nur noch der Assistenzarzt aus dem Niger und eine Handvoll Krankenschwestern geblieben, letztere allesamt jung, bildschön und ziemlich zickig nach seinem Dafürhalten. So arbeiteten halt Privatklinken wie die Saint-Exupéry. Aber allein deswegen wäre sie nicht in den Fokus seines Arbeitgebers gerutscht. Auch nicht wegen Mister Noname, wie man ihm weismachen wollte. Henry war zwar unerfahren, aber nicht auf den Kopf gefallen. Er musste heute einfach nur versuchen, sich besser im Zaum zu halten als bei ihrem gestrigen Zusammentreffen. Sonst würde seine Tarnung auffliegen.

Henry räusperte sich kurz und versuchte es noch einmal im Guten:

„Ihr Vorgänger hatte gesagt, dass er an Amnesie leide und dass Sie nicht wüssten, wie lange es in seinem Fall dauern würde, die Erinnerung wiederzufinden. Diese Amnesiegeschichte betrifft aber doch die Zeit, bevor er ins Krankenhaus kam. Ich meine … halt alles, was damit zu tun hat, dass er nicht weiss, was früher war, wer er ist und woher er kommt. Dass er sich nicht an einen Unfall oder ein Verbrechen und überhaupt an sein früheres Leben erinnern kann, das kann ich verstehen … „

„Und was genau verstehen Sie immer noch nicht, Mister Blair?“

Henry atmete tief ein und versuchte, den Augenkontakt zu halten. Aber bevor er sich erklären konnte, dozierte sein Gegenüber weiter:

„… denn, wenn ich das alles richtig verstanden habe, und davon gehe ich immer aus, hat mein Vorgänger, gegen jeden Patientenschutz verstossend, Ihre Vorgesetzten detailliert informiert gehalten. Was fehlt Ihnen denn noch?“

„Ich verstehe nicht …“

Henry rang nach Fassung und wusste genau, dass er sich auf hauchdünnem Eis bewegte; eine Gratwanderung zwischen Berufsethos und privatestem Interesse. Eine tödliche Mischung in seinem Metier. Und trotzdem presste er die Worte raus, bevor er daran ersticken würde:

„Ich verstehe nicht, warum er MICH nicht erkennt.“

Das süffisante Grinsen des neuen Chefarztes traf ihn wie eine Faust in die Magengrube. Nur gut, dass sie nicht mehr auf dem Flur standen. Henry war ausser sich. Nein, er war verzweifelt. In Sekundenschnelle und mit nur einem Blick hatte dieser Mensch es geschafft, seine mühselig angelernte Selbstkontrolle zu knicken. Sie war einfach futsch. Jeder konnte in ihm lesen wie in einem offenen Buch. Und dieser Halbgott in Weiss erst recht.

„Sie armer Kerl, das sind ja ganz üble Stressblasen, die Sie da am Hals bekommen. Die sollten Sie unbedingt behandeln lassen, bevor sie anfangen zu eitern und auf den ganzen Körper übergreifen; bei dem Klima und dem ganzen Dreck hier in Marseille dürfen Sie so was nicht auf die leichte Schulter nehmen …“

Henry hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst. Diese verdammte Hautanomalie und andere sympathischere Schwächen hatte er von seiner Mutter geerbt. Allerdings auch ihren schönen dunklen Teint, der das Problem wenigstens etwas kaschierte. Aber dieser neue Arzt hatte seine Schweinsäuglein ja wohl überall. Dabei trug Henry seine dunkelblonde Frisur bewusst so, dass sie ihm in Notfällen Schutz vor indiskreten Blicken bot. Nur gut, dass er die scheiss Flecken nicht auch noch im Gesicht bekam. Dann hätte er sich diesen Traumjob abschminken müssen. In seiner Phantasie hörte er sie eh alle hinter seinem Rücken tuscheln:

„Risiko, viel zu grosses Risiko … dieser Henry … für sich selbst und alle anderen.“

Aber was blieb ihm schon übrig? Versuchen, das blöde Gerede zu überhören? Tabletten schlucken gegen die Allergie? Aber die machten ihn müde, also liess er sie weg.

Die unangenehme Stimme seines Gegenübers riss ihn aus seinen Gedanken:

„ … immerhin hat der Patient sieben Wochen bei den Kollegen im Hôpital Européen im Koma gelegen. Wir sind ja froh, dass wir ihn überhaupt wieder bei Bewusstsein haben. Also, wie gesagt, die äusseren Verletzungen, sagen wir mal so … die machen uns nicht die grösste Sorge. Da kann man heutzutage mit ein wenig Schönheitschirurgie Wunder bewirken. Wir gehen von einer transienten globalen Amnesie aus. Einer vorübergehenden anterograden und retrograden …“

„Soll heissen …?“

„Ganz einfach: alles, was vor dem Unfall passiert ist, kann momentan nicht abgerufen werden. Seine Orientierungslosigkeit, die Verwirrtheit: alles passt zum Krankheitsbild. Wenn jemand mit ihm spricht, reagiert er. Aber sofort danach hat er das Gespräch oder die dazugehörige Person vergessen. Sogar Sie, Mister Blair. Retrograde Amnesie halt. Am Anfang sprach er nur Englisch. Daher hat mein Vorgänger das Konsulat kontaktiert. Er versteht Französisch, ohne es sich zu behalten, ohne es zu sprechen … bis auf ein paar Worte. Aber viel wichtiger ist, … er wird wohl seine Beine nie wieder bewegen können.“

Das hatte ihm bisher niemand gesagt. Weder seine Chefs, denen die Krankenakte illegalerweise vorlag, noch der frühere Chefarzt Dr. Amat, mit dem er sich so gut verstand.

Auf den Tag genau vor zwei Monaten hatte er den offiziellen Auftrag bekommen, sich ins Hôpital Européen zu begeben und sich nach einem aller Wahrscheinlichkeit nach britischen Staatsangehörigen zu erkundigen. Das bedeutete in seinem Berufsjargon die Vorstufe von kümmern. Was so viel hiess, wie, alles Wichtige und sogar Unwichtige in Erfahrung zu bringen; die jeweilige Person auf Herz und Nieren zu prüfen, und selbst wenn sie bereits nackt wäre, noch weiter auszuziehen.

Und genau das hatte Henry gemacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Von den Fotos, die er offiziell machen sollte, hatte er auch nur ganz wenige behalten. Denn trotz der schlimmen Verletzungen am Kopf von Mister Noname, wie der Verletzte im Bericht vorläufig genannt wurde, sah Henry unter all den schrecklichen Verletzungen einen sportlich durchtrainierten Körper; und der war für ihn einfach nur wunderschön.

Das Vibrieren seines Smartphones durch die Hosentasche des schicken Leinenanzugs riss ihn zurück in die Realität, mitten ins Büro des frischgekürten Chefarztes der Clinique Saint-Exupéry in Marseille, einer der teuersten Privatklinken Frankreichs.

„Da muss ich unbedingt ran. Das ist ein Notruf. Sorry … bitte laufen Sie mir nicht… “

Er schaute blitzschnell auf sein Display, wobei der neugierige Blick von Prof. Dr. Janus ihm ein Loch in den Rücken zu bohren schien. Bildete er sich nur ein, dass der Arzt plötzlich keinen Druck mehr machte, sogar Zeit hatte? Nein, er bildete es sich nicht ein. Denn der Professor setzte sich tatsächlich wieder hinter seinen Schreibtisch, und statt ein drittes Mal demonstrativ auf seine diamantbesetzte Rolex zu schauen, wie in den letzten zehn Minuten, nickte er ihm sogar aufmunternd zu.

Aber Henry liess sich Zeit. Denn er fing ganz langsam an zu verstehen. Zu verstehen, um was es eigentlich ging.

*

Ungläubig schüttelte er den Kopf. Dafür hätte sein Chef keine SMS schicken müssen. Deswegen war er ja schliesslich hergekommen. Er drückte eine kurze Bestätigung ins Display, schlenderte am Schreibtisch vorbei zum Fenster, und während er seinen Blick über den in voller Blüte stehenden Parc Valmer streifen liess, war seine Selbstsicherheit wieder zurück. Als wäre sie nie weg gewesen. So wie das azurblaue Meer hinter der verglasten Fassade die ganze Zeit da war.

„Ich würde jetzt gerne unseren Patienten besuchen, Professor. Auch wenn er sich danach nicht mehr an mich erinnern kann. Ich habe ein paar wichtige Informationen für ihn …“

Auch wenn das nicht ganz der Wahrheit entsprach, freute sich Henry über die Wirkung seiner Worte. Er wusste zu gut, dass niemand sich mit Diplomaten anlegen wollte und mit den Engländern schon gar nicht, nicht hier in Marseille!

„Heisst das, Sie haben ihn identifiziert? Als sein behandelnder Arzt muss ich Ihnen strengstens verbieten, ihn mit seiner Vergangenheit zu konfrontieren … das steht nicht im Ermessen Ihrer Dienststelle, Mister Blair. Hören Sie mir eigentlich zu?“

Es war so köstlich zu sehen, wie auch andere Menschen die Fassung verlieren konnten, nicht immer nur er. Sogar Götter in Weiss. Und das genoss Henry, bis sie gemeinsam vor der Tür der luxuriösen Krankensuite angelangt waren.

„Aber nein, Doc, für wen halten Sie mich? Ich würde doch nie ohne Absprache mit Ihnen die Genesung unseres gemeinsamen Freundes gefährden …“.

Bildete er sich das nur ein, oder war dieser Janus tatsächlich gerade zusammengezuckt? Aber darüber wollte er nicht weiter nachdenken. Nicht jetzt. Denn auf diesen Augenblick freute er sich jeden Tag aufs Neue: Ob die Aussicht so atemberaubend war wie hier aus der sechsten Etage des futuristisch gläsernen Anbaus der Clinique Saint-Ex, oder damals im Hôpital Européen mitten in der Altstadt: Er hatte von Anfang an nur Augen für den Patienten gehabt. Egal, wer er war und was er getan haben sollte, Verbrecher oder Gutmensch. Sobald sich die Tür zum Krankenzimmer von Mister Noname öffnete, betrat Henry eine andere Welt. Eine Welt, von der niemand ausser ihm und Noname erfahren sollte. Nein – durfte! Endlich mit ihm alleine zu sein, das war sein Ziel. Nur, dass dieses Mal der Chefarzt ihm an den Fersen hängen geblieben war. Hängen geblieben wie ein Stück Hundescheisse vom Boulevard Bensa.

Trotzdem begrüsste er seinen neuen Freund wie immer und freute sich, dass es im Englischen keine Unterscheidung zwischen „Sie“ und „Du“ gab:

„Hey, Landsmann, wie geht’s uns heute? Sie sehen gut aus. Na ja, bis auf den Kopf, aber den kriegen wir auch noch hin, nicht wahr, Doc?“

Der Mann im Krankenbett drehte mühsam sein bandagiertes Gesicht von einem zum anderen und antwortete wie immer:

„Kennen wir uns?“

„Ich bin's, Henry Blair vom britischen Konsulat.“

„Henry, … doch ja, das sagt mir was.“

„Klar doch. Wir haben uns doch gestern … ach, vergessen Sie's …“

„Ich würde mich gerne anziehen und rausgehen. Können Sie mir helfen?“

„Aber nicht, dass es Ihnen wieder schlecht wird, so wie … gestern. Am besten fragen wir den Professor, dafür ist er ja schliesslich da, oder?“

Henry wollte kein Risiko eingehen. Obwohl sein neuer Freund im Rollstuhl sass, war er ihm am Tag zuvor aus den Latschen gekippt; verlor einfach die Besinnung. Henry war sich noch nicht sicher, ob es tatsächlich mit dieser Frau zusammenhing. So einer Grossen mit dunklen Haaren und einem aussergewöhnlich schönen Lachen. Henry war ein guter Beobachter. Das gehörte zu seiner Ausbildung. Und Talent hatte er noch dazu.

So war ihm aufgefallen, dass bei den kurzen Ausflügen in den Garten Mister Noname sofort kehrt machen wollte, sobald sie auf Frauen trafen. Bei bestimmten Typen reagierte er fast panisch. Vielleicht sollte er das doch mal in seinen Bericht schreiben. Es könnte ja wichtig sein.

Aber heute war alles anders. Der Chefarzt begleitete sie höchstpersönlich. Noname wollte raus. Raus aus dem Garten und über die Strasse. Die Frauen schienen ihn weniger aufzuregen als sonst. Er schien ein klares Ziel vor Augen zu haben: Den Zeitungskiosk.

Er wollte Sportzeitungen.

Ganz viele - und Henry zahlte.

*

Prof. Dr. Felix Janus war erst seit einem Monat wieder in Marseille. Seine Connections in New York hatten ihm die Stelle in einem ihrer Krankenhäuser in Frankreich angeboten. Die äusserst lukrative Beförderung, inklusiv des gekauften Professorentitels, stand in einem grösseren Zusammenhang. So drückten sich seine neuen Freunde in den USA immer aus, wenn sie ihm keine näheren Angaben machen wollten. Das hatte er schnell kapiert. Da das Geld jedoch stimmte, juckte es ihn nicht, woher es kam. Dass er so schnell wieder nach Südfrankreich zurückkehren würde, nach allem, was damals passiert war, hätte er sich nicht träumen lassen. Aber Marseille war gross genug, um nicht jeden Tag einem alten Bekannten über den Weg zu laufen.

Neue konnten jedoch genau so quälend sein, wenn nicht sogar noch mehr. Dieser Bubi vom Konsulat ging ihm ganz schön auf den Sack. Seine saloppe Art, die diskreten Fragen, das verklärte Engelsgesicht, die tolle Figur. Nicht zu gross und nicht zu klein, ganz nach seinem Geschmack. Und genau deswegen viel zu gefährlich für ihn. Janus geriet fast ins Schwärmen, aber dieses Mal durfte ihm kein Fehler passieren. Er musste diese scheiss Emotionen besser in den Griff bekommen. Die Versetzung von New York nach Marseille war die Chance seines Lebens. Als Chefarzt mochte er in dieser Stellung vielleicht weniger Taug haben als sein Vorgänger, aber er war immer schon ein verdammt guter Psychologe gewesen. Ihm war schliesslich sofort dieser sinnlich schmalzige Blick von Henry aufgefallen, den er tunlichst hinter der dunkelblonden Haarsträhne zu verstecken versuchte, die ihm tief über diese phantastisch blaugrünen Augen hing.

Was hatte dieser junge Mann sonst noch alles zu verstecken?

Natürlich hatte er sich erkundigt. Warnstufe dunkelrot, war die Antwort. Von höchster Stelle in New York. Und ihre Quelle im Konsulat hatte es bestätigt:

Henry Blair, Spross einer der ganz grossen britischen Familien. Obwohl sein Vater unter Stand, wie seine Freunde sagten, eine Mulattin geheiratet hatte, genoss dieser immer noch höchstes Ansehen in diplomatischen Kreisen. Mit zahlreichen Ehrenmedaillen dekorierter Kriegsveteran, war Sir James lange im aktiven Dienst Ihrer Majestät gewesen, bevor er auf einen Beraterposten bei der UN in Genf abgeschoben wurde. Nicht zu spät, um seinen einzigen Sohn ins gemachte Nest zu setzen.

Dr. Janus fragte sich seit seiner ersten Konfrontation mit Henry, ob der nur so verträumt und harmlos tue, oder ob er tatsächlich so war. Wie konnte sich die Kulturabteilung des britischen Konsulats in der zweitgrössten Metropole Frankreichs einen Mitarbeiter leisten, der noch nicht mal sich selbst verdeckt halten konnte, geschweige denn die Dienst- und Staatsgeheimnisse des MI6, des britischen Auslandsnachrichtendienstes?

Hatte Blair ihn bei ihrem ersten Zusammentreffen, testen wollen? Er hatte klar und deutlich die Worte „unser gemeinsamer Freund“ benutzt. Wusste der Kerl wirklich was über seine Beziehung zu Noname, oder stocherte er nur im Nebel, als er sagte:

„Die Kopfverletzungen helfen nicht gerade, ihn zu identifizieren. Aber sonst … er sieht ja ziemlich sportlich aus. Erinnert er Sie nicht auch an …“

In diesem Moment war er sich sicher, dass die bürokratischen Lahmärsche vom Konsulat doch schneller, als von seinen Geschäftsfreunden einkalkuliert, herausgefunden hatten, um wen es sich tatsächlich bei dem Verletzten in seiner Klinik handelte: Nämlich um Steven Bingham, einen der international bekanntesten britischen Fussballer der 90er Jahre. Aber dann hatte Henry Blair ihn wieder verblüfft:

„… an Frankensteins Monster? Nicht den aus den Horrorfilmen natürlich. Nein, den, wie Mary Shelley ihn beschrieben hat … Ach, egal! Wir haben Fotos zum Abgleich nach London geschickt. Aber noch keine Antwort. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Wie ein Terrorist sieht er auf jeden Fall nicht aus. Die sind ja heutzutage … eher unauffällig, hahaha.“

Was für ein Blödsinn war das denn? Und dann wieder, wie eben gerade, aus heiterem Himmel eine dieser Killerfragen, die er als behandelnder Chefarzt aber ruhig und besonnen pariert hatte, nachdem er einen schnellen Blick auf sein Handy geworfen hatte:

„Entschuldigung, was wollten Sie wissen?“

„…. wie lange Sie ihn noch hier behalten?“

„Das hängt von den Ergebnissen ab. Die Untersuchungen von gestern müssen noch ausgewertet werden. Die äusseren Verletzungen heilen gut. Die Amnesie ist eine Frage der Zeit. Da möchte ich keine Prognose stellen. Warum fragen Sie? Was haben Sie mit ihm vor?“

Sein Gegenüber schien auf seine Reaktion vorbereitet gewesen zu sein, denn ohne lange zu zögern, meinte er ganz cool:

„Mister Noname sagte mir gestern, er wolle nach Hause. Mal spricht er von Schottland, mal von London. Vielleicht erkennt ihn ja irgend jemand, sobald die letzten Verbände ab sind und man das Gesicht endlich besser sehen kann. Wozu hat man denn Facebook, guter Witz, was?“

Alles hing mit dieser Notruf-SMS, vorhin in seinem Büro, zusammen. Der smarte Engländer hatte, wie von der Fee geküsst, sein Selbstvertrauen zurückgewonnen. Dieses, im wahrsten Sinne des Wortes, diplomatische Lächeln; der Schwung, mit dem er die Tür zur Suite „Nachtflug“ geöffnet und gleichzeitig seine schicke Haarsträhne hinter das rechte Ohr gelegt hatte … der Kerl musste beidhändig sein. Egal. Mit Sicherheit eine gelungene Inszenierung. All das nur für ihn? Da war sich Janus nicht so sicher wie mit seiner Vermutung, dass der junge Mann, ohne seine Anwesenheit, sich wieder sofort auf die Bettkante fallen gelassen hätte, um Noname so nah wie möglich zu sein.

Nicht umsonst hatten alle Suiten Kameras installiert. Hier wurden zahlungskräftige, vor allem ausländische Patienten behandelt, deren polizeiliche Führungszeugnisse manchmal zu wünschen übrig liessen. Im Falle von Mr. Noname wurde eine Ausnahme gemacht. Es ging schliesslich um nichts weniger als das grösste Geschäft des Jahrhunderts. Das hatte der Gepard gesagt. Und der war der Chef.

*

Um was es Henry Blair an diesem Tag jedoch wirklich ging, und wozu es keine SMS von seinem Chef gebraucht hätte, erfuhr Prof. Dr. Felix Janus weder bei dem Geplänkel in der Nachtflug-Suite, noch bei dem kurzen Spaziergang, den ein echter Chefarzt sich zeitlich gar nicht hätte leisten können; sondern erst, als sich die beiden Männer am gläsernen Fahrstuhl verabschiedeten:

„Wer zahlt eigentlich für diese, wie soll ich sagen, … sauteure Behandlung, wenn niemand weiss, wer er ist?“

Die Aufzugstür verschluckte einen fassungslosen Chefarzt, der so tat, als habe er die Frage nicht mehr gehört. Aber Henry war hochzufrieden. Sollte noch einer behaupten, er habe kein Talent für diesen Job. Denn er wusste ganz genau:

Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und die gerade war Gold wert!

2016 immer noch in Südfrankreich, zwischen Alpen und Mittelmeer

3

Aus Wochen wurden Monate. Aber Alice Weiss war sich sicher: Steven lebte. Sie spürte es. Tief in sich drin. Denn sie wusste, dass Steven sie nie alleine gelassen hätte. Und irgendwann im Frühsommer fing es an, besser zu gehen. Viel besser. Sie hatte in ihrem neuen Leben gelernt, an Liebe und Hoffnung zu glauben. Wobei Hoffnung für sie das Grösste wurde.

Wer hätte geglaubt, dass sie sich noch einmal so verlieben würde? Je wieder einem Mann vertrauen könnte? Wer vom eigenen Vater missbraucht wurde, ist leichte Beute für Bestien dieser Spezies. Und da man es den Menschen nicht ansehen kann, hatte sie sich gleich mehrmals in Männern getäuscht. Aber an die wollte sie jetzt nicht denken. Nur an Steven. Auch, wenn es nicht immer einfach gewesen war in den letzten Monaten. Denn sogar er schleppte ein düsteres Geheimnis mit sich, das er lange Zeit nicht mit ihr teilen wollte. Aber wem konnte man schon vertrauen? Sie mussten beide in frühester Kindheit die schreckliche Erfahrung machen, dass die für sie wichtigsten Personen sie betrogen hatten: Ihre Gefühle, ihre Unschuld: Körper, Geist und Seele.

Eiskalte Schauer liefen ihr über den Rücken, trotz der heissen Mittagssonne. Nein, sie würde es nicht zulassen, dass die Schatten von Opa Henry und Willi sich schon am helllichten Tag über sie ausbreiteten. Mit geschlossenen Augen griff sie nach dem neben ihr stehenden Glas und führte es unter ihre Nase. Erst jetzt öffnete sie die bernsteinfarbenen Augen einen Spalt, blinzelte kurz in die Lichtreflexe, die Kristall, Wind und Sonne auf die dunkelrote, fast schwarze Flüssigkeit zauberten, und nickte zufrieden. Keine Geister in Sicht. Nur Syrah, Mourvèdre und Grenache, die Rebsorten, aus denen Steven seinen ersten Jahrgangswein kreiert und ihr gewidmet hatte: Cuvée Alice …

Sie blickte stolz zu den angrenzenden Weinfeldern, die man hinter der Zypressenallee im satten Grün durchschimmern sah. Über 25ha. Steven hatte auf ihr Anraten noch mehr Olivenbäume pflanzen lassen. Und Trüffeleichen. Heute war sie froh darüber. Aus ihrem früheren Leben würde sie von ihren Ernteerfolgen nur Erinnerungen behalten; und auch die würden mit der Zeit verblassen. Vorbei die atemberaubenden Gewinne aus ihrer eigenen Safran-, Oliven- und Trüffelernte. Die Neuanpflanzungen auf Orléans mussten alle noch wachsen. Mit einem tiefen Seufzer schloss Alice wieder ihre Augen und flüsterte ihr tägliches Mantra.

*

Wie immer um diese Zeit des Tages, sass sie auch heute im Innenhof von Schloss Orléans und wartete auf den Briefträger. Plötzlich musste sie über sich selbst lachen. Sie gehörte sicherlich zu den wenigen Menschen, die noch nicht das Vertrauen in die altmodische Schneckenpost verloren hatten. Sie schrieb lieber einen langen Brief oder eine schöne Postkarte, suchte mit viel Geduld passende Briefmarken, statt schnell eine WhatsApp per Smartphone zu verschicken oder sich mit den wenigen Freunden, die ihr geblieben waren, auf Facebook auszutauschen.

Warum auch nicht? Die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, sagte sie sich, kommen auch heutzutage noch mit der Post. So wartete sie schon seit Tagen auf die für sie so wichtigen Verträge der Immobilienagentur über den Verkauf ihres früheren Hauses, das an das Anwesen von Steven grenzte. Für nichts in der Welt wäre sie bereit gewesen, darin weiterzuleben. Nicht nach dem, was Claude Fuentes ihr alles angetan hatte. Sie hätte es erst gar nicht von ihm annehmen dürfen. Aber damals, … mein Gott, damals. Sie dachte doch, auf seine Hilfe angewiesen … zu schwach zum Leben zu sein. Niemand wollte mehr was mit ihr zu tun haben, damals … nachdem sie ihre Haftstrafe abgebüsst hatte. Weder Freunde noch Kollegen, geschweige denn die eigene Familie, niemand zeigte Verständnis. Obwohl sogar der Staatsanwalt den Argumenten ihrer Rechtsanwältin für mildernde Umstände gefolgt war. Und das sollte was heissen in den damaligen Zeiten. Die Zeitungen waren voll davon, nicht nur in ihrer elsässischen Heimat. Was ihr eigener Vater über Jahre an ihr verbrochen hatte, wurde angeprangert und … 3

Nein! Stop! Nicht weiterdenken. Sondern das tun, was ihr Therapeut ihr ans Herz gelegt hat: Wenn Sie das Gefühl haben, Sie fallen wieder in das Loch, dann machen Sie es wie die Fallschirmspringer – nur nicht nach unten schauen, immer nach oben – in den Himmel. Sogar das hatte sie gelernt. So hob sie auch jetzt ihren Blick in den wolkenlosen provençalischen Sommerhimmel und flüsterte tapfer ihr Mantra vor sich hin:

„Hoffentlich kommt Steven bald zurück …Hoffentlich kommt Steven bald zurück …Hoffentlich kommt Steven bald zurück.

Wieder griff Alice nach ihrem Glas und schwenkte die Flüssigkeit, ohne sie zu trinken. Es roch so gut. Aber auch hier verbot sie sich, weiterzugehen als bis zu dieser Grenze. Aus einem sehr guten Grund. Aus dem besten: Wer hätte geglaubt, dass sie in ihrem Alter noch schwanger werden könnte? Mit Anfang 50 dachte sie, weit über die Zeit zu sein. Ein Kind hatte ihr nie gefehlt. Im Gegenteil. Sie wollte nie Kinder haben; aus Angst, dieselben Fehler zu machen wie ihre Eltern und deren Eltern davor.

Aber jetzt freute sie sich so sehr darauf, dass sie ihm schon einen Namen gegeben hatte. Solange es noch in ihrem Körper wohnte, würde sie es Baby nennen. Jeden Tag, ob der Mistral die Mohnblüten auf den Feldern zerzauste oder die sintflutartigen Frühjahrsregen die Durance aus ihrem Schotterbett hoben: sie ging stundenlang spazieren und zeigte Baby sein zukünftiges Zuhause. Erzählte ihm laut redend und gestikulierend, wie Steven damals das Weingut gekauft hatte. Ein Brite, der nichts von der Provence kannte ausser seiner Liebe zu ihr. Sie erzählte Baby, wie sie Daddy kennenlernte. Und strich sich dabei liebevoll über ihren kaum geschwollenen Unterleib. Sie erzählte von dem Auffahrunfall in den pittoresken, aber trügerisch engen Strassen der Altstadt von Aix-en-Provence. Sogar von dem schrecklichen Unfall mit ihrer Schafherde, die in einen tödlichen Abgrund gestürzt war, weil ihr unwissender Daddy im August bei heftigstem Mistral ein Feuerwerk lanciert hatte. Und trotz allem, und so vielem mehr, waren sie sich immer näher gekommen. Sie zeigte Baby die Stelle am Steinbruch zwischen dem Haus, wo sie früher gewohnt hatte, und das sie nie wieder betreten würde, und dem Weingut Schloss Orléans, wo sie jetzt wohnte. 4

Die Stelle, an der Steven und sie sich ewige Treue geschworen, sich ineinander verbissen hatten voller Lust, Liebe, Hoffnung und Verzweiflung. Manchmal musste sie weinen. Aber dann dachte sie wieder an Baby und erzählte ihm weiter. Von Steven Bingham, dem grossen Fussballer. Der soviel erreicht hatte in seinem Leben: Trophäen, Geld, Luxus, Ansehen - und dann durch einen schlimmen Unfall fast seinen Lebensmut verloren hätte. Ja, auch das erzählte sie dem Kind, obwohl es vor ihrer gemeinsamen Zeit war. Dass Daddy Sportreporter wurde in einem neuen Leben.

Viel gereist war. Und trotzdem auch ein guter Winzer und ein guter Provençale wurde. Der trotz der Widrigkeiten des Wetters und vor allem mit Hilfe seines Verwalters Barrot und dem alten Kellermeister hervorragende Weine produziert hatte, bevor …

Ja, bevor was? Bevor er verschwand.

Wie sollte sie je ihrem Kind in die Augen sehen und erzählen, wie sich die letzten gemeinsamen Tage tatsächlich zugetragen hatten? Irgendwann würde sie Baby auch von den anderen Männern in ihrem Leben erzählen müssen. Sie würde nie den grauenhaften Moment in der Gerichtsmedizin von Marseille vergessen können, als … als das grüne Tuch, das den ausgestreckten Körper bedeckte, weggezogen und der Blick auf die zweite Leiche freigegeben wurde.

Sie würde warten … warten, bis Baby alt genug war zu verstehen, dass seine Mutter einen Vater gehabt hatte, der nicht gut zu ihr war. Gar nicht gut. Und von Kurt, ihrem ersten Mann, der unter dem Einfluss ihres Vaters genauso grausam zu ihr war, würde sie erzählen müssen und auch nicht weglassen, dass immer dachte, es könne nur besser werden; und dass Claude ihr tatsächlich helfen würde, auf seine Art. Ja, wie war er? Schlimm, würde sie zu Baby sagen. Er war ganz schlimm.

„Und wenn Baby mehr wissen will, werde ich versuchen, es ihm zu erklären. Wie böse Männer sein können. Nicht alle, aber doch einige. Und Steven wird dann da sein, ihm zu zeigen, wie gut Männer auch sein können. Hoffentlich wird es uns verstehen …“

*

Es gab Tage, an denen sie fast vergass, dass er nicht auf Reportage war. Jeden Vormittag setzte sie sich mit dem alten Barrot zusammen und besprach, was anstand: Im Frühjahr mussten alle Rebstöcke beschnitten, die Rebtriebe angebunden, die Felder gepflügt und zusätzliches Personal eingestellt werden. Die Weinmesse in Paris würden sie dieses Jahr ausfallen lassen, dafür aber würde Barrot zum ersten Mal das Weingut nach aussen auf den Foires in Lyon, Orange und Nîmes vertreten.

„Klar schaffen Sie das. Sie fahren zusammen mit Ihrem Kellermeister hin und kommen mit einem Haufen Medaillen zurück.“

„Aber, Madame. Könnten Sie nicht …“

„Nein, Barrot. Wir machen es genau so: Sie kümmern sich um den Wein, und ich um Baby.“

„Die Ernte fängt dieses Jahr, wo es so schnell heiss geworden ist, bestimmt früh an. Vielleicht schon im Juli. Hoffentlich müssen wir nicht wieder nachts ernten. Das würde uns mehr kosten. Wann ist es denn so weit mit Baby?“

„Im Altweibersommer, wann sonst?“

Alice liess ihr perliges Lachen klingen, wie früher, als Steven noch bei ihr war. Und lehnte sich dabei vorsichtig an die breiten einladenden Schultern des Verwalters, der sich nicht traute, ihr zu sagen, dass sie viel jünger aussehe. Mit 51 Jahren noch lange kein altes Weib sei, und für ihn immer jung bleiben würde.

„Hoffentlich …“

„Ja, hoffentlich, Barrot! Wissen Sie, wie man in Deutschland sagt, wenn eine Frau ein Kind erwartet?“

„Keine Ahnung … ich hatte nie eine deutsche Freundin …“ sagte er schelmisch und sah sie erwartungsvoll an.

„Man sagt in Hoffnung. Ist das nicht schön? Eine Frau ist in Hoffnung oder sogar in guter Hoffnung. Ich finde das wunderschön. Das passt zu mir, meinen Sie nicht auch?“

Sie lächelte tapfer, aber in ihren Augen schwammen Tränen. Vor Barrot brauchte sie sich nicht zu schämen, das wusste sie. Sie brauchte sich überhaupt nicht mehr zu schämen, vor niemandem!

Sie war nicht mehr alleine.

Und sobald Baby das Licht der Welt erblickte, hatte sie sich vorgenommen, es Steven oder Stefanie zu nennen. Denn sie wusste genau: Irgendwann würde er kommen und seinen Sohn oder seine Tochter in den Arm nehmen. Vielleicht sogar erklären, was ihn so lange ferngehalten hatte.

Aber das war heute nicht wichtig. Wichtig war zu wissen, dass sie auf ihn wartete. Und wenn es sein musste – bis …

Ja, bis wann? Mit dieser Frage wachte sie immer häufiger auf und nahm sie abends mit in den unruhigen Schlaf. Tagsüber schaffte sie es viel besser, stark und tapfer zu sein. Nachts kam die Erinnerung.

3 siehe „Das letzte Geheimnis“ Band 1

4 siehe „Das letzte Geheimnis“ Band 1

2016 immer noch in Südfrankreich, zwischen Alpen und Mittelmeer

4

Steven Bingham wurde am selben Tag und von den selben Sonnenstrahlen wie Cathy in seinem luxuriösen hochmodernen Krankenzimmer in der Privatklinik Saint- Exupéry geweckt. Er schaute sich wie jeden Morgen neugierig um, weil jeder Moment für ihn ein neuer war. Wie schon so oft in den letzten Monaten, die er, ohne eine Erinnerung daran zu haben, im Bett verbringen musste, begann er auch heute wieder, sich unzählige Fragen zu stellen:

„Wo bin ich? Was ist passiert? Welcher Tag ist heute? Welche Jahreszeit?“

Dann streckte er aus einer Mischung von Neugierde und Gleichgültigkeit die Hand Richtung Balkontür, die er irgendwie gerne aufmachen würde, aber nicht erreichen konnte. Sobald er dann die Beine auf den Boden stellte, gaben sie nach. Jeden Morgen. Und genau an der Stelle, wo er in die Sonne blinzeln konnte, blieb er liegen, bis ihn jemand aufheben kam. Ohne sich aufzuregen, ohne zu schreien, zu jammern oder zu lachen, liess er alles mit sich geschehen. Manchmal lag er lange da und, je nach Sonnenstand, konnte er sogar sein Spiegelbild in der blitzblanken Glasscheibe erhaschen.

Aber … wer war das nur? Zu wem gehörte das Gesicht? Warum die Verbände?

Auch heute schienen ihn diese Fragen in keinster Weise zu quälen. Er rollte sich geschmeidig auf dem sauberen Boden bis zu der Stelle, wo die Sonne einen glitzernden ovalen See auf die weissblauen Marmorfliesen gezaubert hatte. Erst, als er seine Finger ohne zu zögern hineintauchen wollte, kamen die nächsten Fragen … und wieder der Drang, die Balkontür zu öffen.

„ Warum ist die Sonne so kalt? Wo ist das Wasser, wo ist das Meer?“

Manchmal war es Neugierde, manchmal Verwunderung, ganz selten nur Verzweiflung.

„Warum hilft mir denn niemand? Was ist mit meinen Beinen? Wo sind denn die anderen?“

Und dann kam wie immer die schlimmste Frage:

„Wer bin ich?“

Es wunderte ihn, dass er nie Antworten fand. Nicht in sich selbst, nicht von den Krankenschwestern und erst recht nicht von dem Arzt.

„Warum eigentlich nicht?“

Manchmal hörte er die Melodie. Irgend jemand hatte sie gesungen … eine der Krankenschwestern?

„La belle indifférence …la belle fugue …“

Er verstand den Sinn, ohne die Worte zu verstehen. Es war ihm einfach egal. Und trotzdem hätte er gerne Antworten auf seine Fragen. Vielleicht war ja heute der Tag, an dem er sie finden würde. Wenn nicht … dann morgen? Oder übermorgen?

Ohne dass es ihn zu sehr aus seiner Ruhe gebracht hätte, griff er zu dem neben ihm liegenden Zeichenblock und schaute kopfschüttelnd auf die bereits vorliegenden Skizzen.

„Wer die wohl gemacht hat?“

Er schlug die schon bemalten Blätter zurück, bis er eine freie weisse Fläche fand, griff zu den Buntstiften, die ihm eine Physiotherapeutin hingelegt hatte, woran er sich natürlich auch nicht mehr erinnern konnte, und liess seine Stifte Formen und Farben zusammenfügen.

Er hatte schnell gelernt. Von den ersten kindlich unbeholfenen Strichmännchen zu nun schon beachtlich anspruchsvolleren Figuren. Und seit ein paar Tagen füllte er die Sprechblasen mit Worten. Mal in Englisch, mal in Französisch.

Das alles gehörte zu den Testreihen des vorherigen Ärzteteams, die schnell herausgefunden hatten, dass ihr Patient nicht simulierte. Er konnte sich tatsächlich an nichts erinnern; erst recht nicht an die kompliziert klingenden Erklärungen, die sie ihm versuchten, schonend beizubringen.

„Das ist so, Mister … ähm, egal, Sie können keine neuen Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transportieren, also keine neuen episodischen und semantischen Informationen … ähm, beispielsweise gerade kennengelernte Personen wiedererkennen, oder … wissen, was Sie gerade gegessen haben. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Mehrere sogar. Zum einen, das muss nicht ewig so bleiben. Wir werden Ihnen helfen, sich wieder erinnern zu können. Denn Ihre Fähigkeit, prozedurales Wissen zu speichern, ist weitestgehend intakt. Der Beweis dafür ist, dass Sie es geschafft haben, zeichnen zu lernen. Hochkomplizierte Techniken, die Sie bereits anwenden, obwohl Sie die Anleitungen bereits wieder vergessen haben. Ähm … das ist nicht ganz leicht zu verstehen. Vertrauen Sie uns einfach …“

Das war das erste, was Steven Bingham von dem neuen Ärzteteam zu hören bekam. Dass sie sich die Lähmung ab der Hüfte abwärts, zwischen L5 und S1 auch nach keiner der aufwendigen neurologischen Untersuchungen erklären konnten, hatten sie ihm erst gar nicht versucht zu erklären.

Warum denn auch … er hätte es doch eh vergessen.

Und neugierige oder gar sorgende Angehörige von Mister Noname waren glücklicherweise bisher noch nicht aufgetaucht.

*

Henry freute sich immer auf seinen Besuch bei Mister Noname. Aber heute ganz besonders. Er war schon bei Sonnenaufgang am Strand, obwohl er im Vieux Panier wohnte und es doch ein paar Kilometer zu laufen gab bis zu seiner Lieblingsstelle unterhalb des Château Valmer. Um diese Zeit waren die Touristen noch nicht am Meer und die letzten Einheimischen gerade zu Bett gegangen. Trotzdem schaute er sich schnell um, bevor er seine Shorts abstreifte, unter denen er keine Unterhose trug, und stürzte sich in die blaue Flut. Vor der kleinen Bucht wehte fast immer eine leichte Brise und zauberte ihm ein paar schöne Wellen. Kein Vergleich zu denen in Cornwall, wo er herstammte, aber das Mittelmeer hatte für ihn auch seine Reize. Er liebte es, so weit rauszuschwimmen, bis ihn die Kräfte verliessen, immer mit dem Ziel vor Augen, irgendwann die afrikanische Küste zu erreichen. Seit seiner Jugend steckte er sich unrealistische Ziele. Nur so konnte er sich motivieren. Nur so hatte er es damals bis zur Endauswahl für die olympische Jugendmannschaft im Freistil geschafft. Aber das war lange her.

Sobald ihm die Puste ausging, liess er sich treiben, blinzelte in den meist azurblauen Himmel und träumte von aufregenden Abenteuern und seinem neuen Freund. Was für ein Wink des Schicksals, dass er auf dem Rückweg einen freien Blick bis zur Clinique Saint-Exupéry hatte, die auf der höchsten Stelle des Parc Valmer thronte wie ein futuristischer Leuchtturm. Und gerne bildete er sich ein, die Fensterfront der Suite von Mister Noname zu sehen und dahinter die grosse athletische Gestalt, die ihn zu sich hereinwinkte.

Zurück am Strand, freute er sich, dass sein Rucksack noch da war, packte den Leinenanzug, das Polohemd und seine Slipper aus und machte sich bereit für den neuen Arbeitstag. Nur gut, dass das britische Konsulat auch im zweiten Arrondissement lag und er auch dorthin zu Fuss gehen konnte. Und, dass noch nie jemand auf die Idee gekommen war, ihm seine Klamotten zu stehlen.

Einigen seiner Kollegen hätte er genau das zugetraut. Und es war auch nicht das erste Mal, dass er sich beobachtet fühlte. Egal.

„Etwas mehr Diziplin, Henry Blair! “ gebot er sich selbst, den strengen cornischen Tonfall seines Vaters imitierend.

„Schluss mit der Gefühlsduselei, was steht an?“

So Einiges, Sir. Vor allem, mein Leben neu zu organisieren …“

Henry hatte sich alles genau überlegt. Heute würde er nicht das prunkvolle Hauptportal der Privatklinik benutzen, wo vier Aussen- und Innenkameras das Kommen und Gehen im Eingangsbereich aufzeichneten, sondern den Lieferantenzugang ins hintere Treppenhaus, das nicht aus Glas und Chrom, sondern aus blickdichtem Beton gebaut und dessen einzige Kamera leicht auszutricksen war. So würde er nicht nur dem Argusauge dieses grässlichen Chefarztes entrinnen, zumindest an der meistobservierten Stelle des Gebäudes, sondern auch dem seiner eigenen Behörde, die sich auffallend intensiv für die Clinique Saint-Exupéry interessierte und nicht nur, wie es in den Akten stand, für Mister Noname.

Das Glück war heute auf seiner Seite, und er kam tatsächlich unbemerkt bis vor die Tür der Krankensuite „Nachtflug“. Es leuchtete weder das rote „Nicht stören“ Lämpchen, noch hörte er Stimmen, die auf Arztvisite oder andere Störenfriede hingewiesen hätten. Und als er mutig anklopfte, hörte er die vertraute kräftige Stimme, aber erstaunlicherweise auf Französisch:

„Entrez …“

Nur, dass die Stimme nicht zu der Situation passte, die er im Zimmer vorfand. Der lange muskulöse Körper lag ausgestreckt auf dem Fussboden, genau dort, wo die Sonne hinschien. Der blaue Krankenhauskittel, den Mister Noname statt eines Pyjamas trug, bedeckte kaum seinen beachtlichen Sixpack, geschweige denn den Unterleib. Aber das schien ihn nicht zu stören. Im Gegenteil. Er blinzelte Henry an und strich mit seinen Fingern durch die Lichtstrahlen, als würde er am Strand liegen.

„Kann ich Ihnen helfen? Sind Sie wieder hingefallen? Tut Ihnen was weh …oh, mein Gott …“

Steven lächelte seinen Besucher freundlich an und fragte ihn, wieder auf Französisch:

„Kennen wir uns?“

Henry antwortete, enttäuscht, weil Steven ihn wieder nicht erkannt hatte, auf Französisch:

„Ich bin's doch, Henry Blair vom britischen Konsulat.“

Aber Steven schien ihn nicht zu verstehen. Also antwortete Henry ihm auf Englisch. Woraufhin er ein dankbares, fast glückliches Kopfnicken erhielt:

„Henry, … doch ja, das sagt mir was.“

„Klar doch. Wir haben uns doch gestern … ach, vergessen Sie's.“

„Ich würde mich gerne anziehen und rausgehen. Können Sie mir helfen?“

Aber heute wollte Henry Mister Noname nicht in die eingefahrene Routine abdriften lassen und schon gar nicht Gefahr laufen, auf den Fluren doch wieder dem besserwisserischen Chefarzt zu begegnen. Nein, heute sollte alles anders werden. Dafür musste er zuerst versuchen, ihn zurück ins Bett zu schaffen.

„Ich habe Ihnen was mitgebracht, alter Freund. Heute brauchen wir nicht zum Kiosk raus. Ich habe tolle neue Fussballmagazine gefunden. Englische, französische, deutsche … Wollen Sie lieber ins Bett oder in den Liegestuhl am Fenster?“

Die Antwort kam prompt und wieder auf Französisch:

„Ich will auf den Balkon, in die Sonne …“

*

Steven mochte den jungen Mann, der ihm gerade erklärt hatte, er würde Henry heissen. Es war ihm nicht unangenehm, von ihm angefasst zu werden. Ganz anders als bei den anderen Typen, die einfach so bei ihm reinschneiten. Am Schlimmsten war dieser komische Arzt, der ihn so fest anpackte, dass er die Druckstellen Stunden später noch spürte, ohne zu wissen, wieso und woher. Und wenn der redete, verstand er kein Wort.

Wenn ich nur wüsste, was ich hier soll? Wie lange muss ich noch bleiben? Vielleicht kann der Mann, der mich so nett anlächelt, mir auch sagen, wann ich endlich meine Haare geschnitten bekomme? Oder hat er damit nichts zu tun? Was hatte er nochmal gesagt, was er von mir will? Ich hab's schon wieder vergessen …

„Äh, ich helfe Ihnen jetzt auf, Sir, wenn es Ihnen recht ist. Sollen wir vielleicht mal den Kittel etwas zurechtrücken? Mich stört es nicht, aber man kann ja alles sehen …“

Steven schaute erstaunt auf seinen entblössten Unterkörper und fing herzlich an zu lachen.

„Ja, bitte, helfen Sie mir, man könnte ja weiss Gott was glauben …“

Wieder hatte er das Gefühl, dass dieser hilfsbereite nette Mann, den Namen hatte er schon wieder vergessen, ihm nicht weh tun wollte. Im Gegenteil.

„So, am besten setzen Sie sich mal auf, dann ziehen wir diesen blöden Kittel wieder …oh, sorry, da klemmt was. Ich muss den Verschluss am Rücken wohl zuerst aufmachen und ganz neu binden. Kleinen Moment. Ich bin etwas ungeschickt. Warum die Ihnen aber auch keinen Pyjama geben. Die OP ist doch lange vorbei. So, jetzt hab ich den Knoten …“

Henry wurde es immer heißer, trotz der Klimaanlage, die auf Hochtouren lief und den Raum in einen Kühlschrank verwandelte. Und dann ging alles sehr schnell. Der Kittel rutschte Mister Noname vollends von den Schultern; Henry, der versucht hatte, ihn blitzschnell zu ergreifen, berührte dabei mit seinen Fingerkuppen den nackten behaarten Bauch … und Stevens mächtiger Penis zeigte, dass noch Leben in ihm war.

*

Das laute Männerlachen war bis auf den Flur zu hören. Also kein Grund, hier die Ängstliche zu spielen, dachte sich Cathy und öffnete schwungvoll die Tür zur Krankensuite „Nachtflug“ ohne anzuklopfen.

*

Auf diese Begegnung hatte sie sich seit Wochen akribisch vorbereitet. Kleine Schicksalsschläge, wie der verlorengegangene Koffer mit all ihren Utensilien, konnten sie nicht aus der Fassung bringen. Alles, was man mit Geld kaufen konnte, hatte sie sich im Handumdrehen besorgt. Das Wichtigste, ihr iPhone und ihre Psychopharmaka, trug sie eh immer im Handgepäck. Also war auch die Seele wieder gerettet. Jetzt brauchte sie nur ihren Plan abzuarbeiten. Einen Schritt nach dem anderen.

Nachdem ihr superteurer, hocheffizienter und, wie sie trotz des ominösen Briefes immer noch hoffte, vertrauenswürdiger Londoner Detektiv ihr seinen Abschlussbericht über ihren Bruder Steven Bingham vorgelegt hatte, wusste sie, was zu tun war. Als erstes musste diese Marie Ricks verschwinden. Eine äusserst attraktive Frau, schade, aber leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Cathy hatte einfach keine andere Wahl. Woher hätte sie wissen sollen, dass an diesem Vormittag, direkt nach dem Detektiv, eine Person zu ihr kommen würde, die etwas mit dem Namen Steven Bingham und den Fotos in der noch offen liegenden Akte auf ihrem Schreibtisch anfangen konnte? Diesen zuerst ungläubigen, dann von schierem Entsetzen gezeichneten Blick, den schrillen Aufschrei: nichts würde sie je vergessen können. In Sekundenschnelle war ihr klar gewesen, dass bei dieser Frau jeder Versuch, sie mit beschwichtigenden Worten in die Irre zu leiten, vertane Zeit gewesen wäre. Es gab nur einen Weg: ihr vorzugaukeln, sie ins Vertrauen ziehen zu wollen, und dann … Denn diese Marie Ricks, die sich als gute Freundin von Alice Weiss zu erkennen gegeben hatte, war weder dumm noch naiv. Nicht so wie ihr Bruder. Und der war doch überhaupt an allem Schuld.

Seit dem Ende seiner internationalen Fussballerkarriere, damals nach dem spektakulären Foul und dieser blöden Knieverletzung, war er doch nie mehr derselbe. Hatte England verlassen und sich in Südfrankreich dieses verrückte Weingut gekauft. Dann auch noch diese Tussi, Alice Weiss, kennengelernt, die voller psychischer Probleme steckte und den armen Steven auf ihrem Egotrip mit nach unten riss. Aber nein, nicht genug damit. Sie mussten ja auch noch im Dreck der Vergangenheit wühlen … Warum nur?

Jetzt, wo endlich Gras über die ganze Sache mit dem alten Henry gewachsen war und wo sie selbst das grösste Geschäft ihres Lebens vor sich hatte? Nach so vielen Jahren kam dieser Idiot doch tatsächlich auf die Idee, zur Polizei gehen zu müssen, um einen Mord zu gestehen, der niemanden mehr interessierte.