3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: eLit

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Rachel Dean pensaba hacer una aparición muy sexy en la reunión de viejos alumnos de su instituto. Diez años atrás, en su pequeña ciudad de Texas, había sido una colegiala apocada, pero la arrolladora abogada neoyorquina estaba decidida a ajustar cuentas con los tres bravucones que habían hecho insufrible su último año en el instituto. Su plan: seducirlos… ¡y dejarlos con las ganas! Garrett McLean fue incapaz de resistirse a aquella sensual mujer, aunque sabía que lo había confundido con su hermano Carl. Aun así, era tan provocativa y excitante que habría hecho cualquier cosa por hacerla suya… Sin embargo, a la mañana siguiente, comprendió que una sola noche no le bastaba. Quería a Rachel en su cama, y en su vida, para siempre. Solo que ella todavía tenía que seducir a otros dos hombres…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 258

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

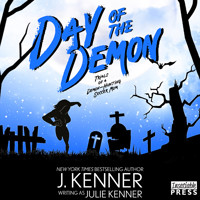

© 2000 Julia Beck Kenner

© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Víctimas del deseo, n.º 276 - febrero 2019

Título original: Reckless

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com

I.S.B.N.: 978-84-1307-711-6

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

Ocho

Nueve

Diez

Once

Doce

Trece

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Uno

Tres hombres. Tres seducciones. Una reunión.

Perfecto.

Rachel llevaba dos mil cuatrocientos kilómetros urdiendo su plan con todo detalle.

Funcionaría. Tenía que funcionar.

Se mordió el labio para mantener a raya las lágrimas, sujetó el volante con fuerza y redujo la velocidad al aproximarse a la señal que anunciaba su llegada a la pequeña ciudad de Braemer. El parabrisas reflejó su imagen: melena oscura y tez pálida contra un cielo de terciopelo negro.

Cuadró los hombros y enderezó la espalda, decidida a comportarse como la mujer que era: atractiva, competente. Segura de sí misma.

Había mejorado mucho en los últimos diez años. Y, en los días siguientes, pensaba demostrarlo, tanto a ellos… como a sí misma.

Cuando iniciara el viaje de regreso a Nueva York, habría ajustado las cuentas con «los tres amigotes»: Derek Booker, Jason Stilwell y Carl McLean. Los chicos que habían hecho de sus días de instituto una auténtica pesadilla.

Se mordisqueó el labio inferior. Estaba segura de que nadie la reconocería. La rechoncha y tímida Belinda Rachel había dejado de existir. Ya solo era Rachel, y aquella nueva Rachel tenía buen aspecto. No, no solo bueno. Impresionante.

Tenía estilo, narices. Y atractivo.

La nueva Rachel contaba con la munición perfecta para tentar, atormentar y seducir a los tres amigotes hasta que la lujuria los consumiera. Les daría falsas esperanzas hasta la noche del baile de viejos alumnos. Entonces, revelaría su identidad y haría saber a todo el mundo que los tres amigotes no estaban a la altura de Rachel Dean.

Una lágrima traicionera resbaló por su nariz, y Rachel la secó con ademán impaciente, molesta porque su fachada de mujer dura de Manhattan se hubiera derrumbado solo por vislumbrar la plaza de Braemer. Ella nunca lloraba, nunca. Al parecer, las lágrimas no estaban al corriente de aquel cambio, porque hacían caso omiso de los mandatos de su cerebro.

Un relámpago rasgó el cielo y, casi al instante, cayó una tromba de agua. El repiqueteo de las gotas sobre el techo de metal resultaba ensordecedor. La carretera del condado se cortaba con la calle principal; Rachel giró y entró en la plaza, entornando los ojos para poder distinguir algo entre las sábanas de lluvia. Era inútil. Con el ceño fruncido, aparcó en una plaza de aparcamiento vacía y apagó el motor, dispuesta a esperar a que la tormenta remitiera.

Una mancha de colores verde y dorado atrajo su atención, y alargó el brazo hacia el asiento contiguo para pasar el dedo por la invitación a la reunión de viejos alumnos del instituto de Braemer. Si alguien le hubiera dicho, diez años atrás, que regresaría de buena gana a su pueblo natal, no lo habría creído. Y, sin embargo, allí estaba, sumida en los recuerdos de un infierno más comúnmente conocido como instituto.

El último año había sido el peor. Carl empezó a protegerla de las bromas y abucheos de los demás chicos. Luego, sus camaradas lo secundaron, y Rachel quiso creer que los tres amigotes eran sus protectores e incluso, sus amigos.

La noche del baile de fin de curso, comprendió lo tonta que había sido. Carl la invitó a ir con él y Rachel, como una idiota, aceptó. Se había apretado el cinturón para comprarse un vestido apropiado e ir a la peluquería. Hasta su madre había faltado a su segundo empleo, alegando estar enferma, para hacerle la manicura.

Rachel esperó, con un nudo en el estómago y las manos sudorosas, en el salón decorado con artículos de «todo a cien», a que Carl fuese a recogerla. No se hacía ilusiones románticas, pero el trato frío y silencioso que recibió durante el trayecto al baile la tomó por sorpresa. Después, nada más entrar en el gimnasio decorado con papel de seda, Carl se fue en busca del ponche. Debía de ser un bien escaso, porque no regresó. Y, cuando Rachel dijo a Jason Stilwell y a Derek Booker que Carl la había invitado, Jason se rio en su cara.

El punto álgido de su humillación sobrevino cuando Jason subió al escenario y anunció que había resultado elegida como «la chica con más posibilidades de morir virgen» de la clase. En aquel momento, Rachel deseó desesperadamente ser un personaje de una novela de Stephen King, en concreto, Carrie. Pero Cujo también le habría servido.

Un relámpago cruzó el cielo y Rachel se estremeció.

Rachel había huido de Braemer sin ni siquiera volver la vista atrás. Una semana más tarde, ponía el pie en Nueva York. Tardó menos de un año en reinventarse.

Pero, por mucho que lo había intentado, no había escapado de Braemer huyendo de allí. Por mucho que se esforzara, por mucho que adelgazara, por mucho ingenio, encanto, maquillaje o dinero que tuviera, nada había cambiado. Durante diez años, Braemer había ensombrecido todos sus éxitos, arrebatándole el placer de cada pequeña victoria.

Pero ya no más. Era hora de enfrentarse a los fantasmas de su pasado para poder seguir adelante con su vida.

—Conque la reina de las vírgenes… ¡Bah!

Conseguiría que los tres amigotes la desearan más de lo que nunca habían deseado a una mujer. Y, de paso, recuperaría la vida que ellos le habían robado.

A decir verdad, de haber recibido la invitación dos semanas antes, la habría tirado a la basura. Pero había sido el remate de dos semanas funestas, de un sufrimiento solo superado por sus años en Braemer.

Había perdido la opción de compra de su apartamento de Manhattan, las negociaciones de más de un mes por la compra de un libro habían quedado en agua de borrajas, había perdido una apelación en un caso de marca registrada que podría haber dado empaque a su pequeño bufete, y había engordado un kilo.

Pero el colmo, la gota que había desbordado el vaso, había sido que su novio, su último acompañante de cenas y bailes, le había dado calabazas.

Todo iba bien, incluso llevaba saliendo con él más de un mes. Pero, de repente, ¡pumba! Avistó a la niña rechoncha e insegura con gafas, aparato de dientes y pelo crespo que se ocultaba tras la máscara de sofisticación y la ropa de diseño, y la despreció.

¿Y quién no lo haría?

«¡Ya basta!» Dio una fuerte palmada al volante. Había cambiado. Ejercicio, ropa, pelo, maquillaje. Personalidad. Había mezclado todos los ingredientes para crear una imagen completamente nueva, una persona completamente nueva. Ella era la que controlaba la situación, no los chicos. Si una cosa había aprendido en el instituto, era a sacar ventaja y a no perderla.

Y eso era exactamente lo que pensaba hacer.

El martilleo de la lluvia se había suavizado un poco, así que arrancó y salió marcha atrás. Atravesó la plaza y continuó por la carretera del condado, confiando en que el Cotton Gin siguiera siendo el lugar de alterne.

Frunció el ceño. No estaba de humor para desplegar su encanto. A fin de cuentas, sin impermeable ni paraguas, se pondría como una sopa. Lo mejor sería dar media vuelta, registrarse en el hostal y olvidarse del Cotton Gin. Tal vez Carl ni siquiera estuviera allí. Y, si no veía a Carl aquella noche, ¿estaba dispuesta a buscar a Derek Booker?

Pues no. Carl McLean era la víctima número uno de una secreción desmedida de testosterona. Si Rachel iba a volver a su pueblo natal balanceando las caderas con el aura de una tigresa y la mentalidad de un sargento de instrucción, tenía que empezar con buen pie. Eso significaba ir tras el pez gordo.

Sí, y tanto que Carl sería el primero…

Pero, de momento, no quería mojarse. Quizá, solo por aquella noche, podía posponer su misión y acurrucarse entre las sábanas con un buen libro en las manos. Siempre que llegara al hostal antes de que el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas la sacara de sus casillas, claro.

Decidida a no dejarse hipnotizar por el zumbido del motor y de los limpias, se inclinó hacia delante, apretando el pecho contra el volante, e intentó ver a través de la lluvia que azotaba el parabrisas.

Entonces, vio al perro sentado en la carretera.

Giró el volante y pisó el freno, lo cual fue un error. El coche coleó y chocó contra el animal con un golpe angustioso. Fuese lo que fuese, estaba vivo.

Rachel pisó a fondo los frenos. Era inútil. El maldito coche se detendría cuando le diera la gana, que fue cuando el morro se hundió en la cuneta. En cuestión de segundos, salió del coche y corrió a la carretera. Era un perro. Un perro grande y negro. Un labrador, tal vez.

¿Lo habría matado? Como si quisiera tranquilizarla, el animal abrió los ojos y dio un coletazo, ¡zas! Rachel sintió una opresión en el pecho y se acordó de Dexter, el chucho amarillo que la había adoptado el verano en que terminó la escuela elemental. Había sido tan fiel como birrioso.

Y aquel pobrecito… Cielos, la miraba con enormes ojos lastimeros, suplicándole que lo ayudara. Se arrodilló junto a él y, en ese momento, advirtió que tenía los cuartos traseros, bueno… bañados en sangre. Dios, Dios, ¿qué había hecho?

Mientras le acariciaba el hocico, el perro le lamió la mano. Rachel deslizó los dedos por su pelaje en busca de un collar, una placa, algo. Nada. Era su responsabilidad, pero ella no sabía qué hacer. Hizo ademán de incorporarse, pensando en buscar algo en su maleta con lo que taparlo, pero en cuanto apartó la mano, el chucho gimió.

Estaba herido y calado hasta los huesos en mitad de la carretera. No era extraño que gimiera.

—No pasa nada, pequeño. Solo voy a buscar algo con lo que cubrirte.

El perro gimió otra vez, y Rachel se sintió incapaz de dejarlo solo. Sin quitarle la mano de la cabeza, estiró el brazo, confiando en poder alcanzar el maletero. Fue en vano.

—Está bien, grandullón. Este es el plan —con la mano izquierda, forcejeó con los botones de su finísima blusa de Versace, pero enseguida se rindió y tiró de la tela hasta que los botones saltaron solos y la prenda quedó abierta sobre la combinación. Meneó los hombros para quitársela y solo entonces se percató, por lo adherida que estaba la tela, de que estaba empapada—. Voy a ponerte esto encima y a llevarte al coche. Luego, recorreremos el pueblo en busca de un veterinario.

Su blusa de la talla mediana no bastaba para cubrir a un perro adulto. Aquella brillante reflexión fue seguida por otra: una mujer, aunque se hubiera quitado los zapatos, no podía levantar a un perro herido de aquel tamaño. Estaba yendo a un gimnasio con una cuota semejante a la letra de una hipoteca para nada.

—Cariño, lo siento, pero no puedo levantarte en brazos —el perro le lamió la mano, y Rachel reprimió las lágrimas. Se arrodilló y estudió el pelaje moteado. Si lo arrastraba hasta el coche, ¿agravaría la herida de las patas de atrás? Si, al menos, pudiera vendarlo…

Pero las vendas no caían del cielo. De hecho, no llevaba nada encima. Frustrada, bajó la vista y contempló, con el ceño fruncido, sus medias mojadas.

No era lo ideal, pero tendría que servir.

Garrett se arrellanó en el sofá de cuero del bufete de su hermano y esperó con impaciencia a que Carl se despegara del teléfono. El aire acondicionado había decidido declararse en huelga y el soplo de aire tibio no bastaba para aliviar el calor de Texas. No había refrescado a la caída de la tarde, y Garrett se había quitado la camisa. Solo llevaba una camiseta blanca de tela fina, una de las tres que, por cinco dólares, había comprado en la mercería que había cerca de su casa.

Debía haber previsto el calor y la escasa colaboración del aire acondicionado. Desde que había puesto el pie en Texas, el día había ido de mal en peor. Primero, el avión en el que viajaba había rozado el frente de tormenta y había pasado veinte minutos avanzando a trompicones, como un cochecito de feria. Después, todavía con el estómago revuelto por las turbulencias y mareado por el trayecto en coche hasta Braemer, lo habían enredado para que sustituyera a su padre, el veterinario del pueblo, y atendiera el parto de una yegua con un potro atravesado. Aunque había sido un desafío, tenía los ojos escocidos por la falta de sueño, y todos y cada uno de los músculos de la espalda y los hombros le pedían a gritos un descanso.

Se puso en pie, sacó un palito cancerígeno sin filtro y se lo llevó a los labios, haciendo caso omiso del cartel de «No fumar» que su hermano tenía sobre el escritorio.

Carl cubrió el micrófono con la mano.

—Creía que lo habías dejado hace años —comentó, más como acusación que como pregunta.

—Y lo dejé. Pero, cuando estoy irritado, me gusta fumarme uno.

Garrett estudió a su hermano pequeño. Desde que él había pasado la barrera de los treinta y Carl se estaba acercando a ella, el parecido era mayor. Garrett le seguía sacando ocho centímetros, pero los dos tenían la figura larguirucha y la tez morena propias de los McLean. Al mirar a Carl, Garrett veía un reflejo de su pelo negro peinado con los dedos, incluido el indómito remolino que sacaba de quicio a todas las mujeres con las que salía cuando se percataban de que, con esmoquin, nunca tendría un aire sofisticado.

Para ser exactos, solo eran hermanastros, pero aquella clase de distinción genealógica no significaba nada para Garrett. Carl era su hermano, ni más ni menos. Y, cuando lo miraba, se veía a sí mismo. También veía al padre de ambos.

Nada de lo que había hecho Garrett en su vida había enorgullecido a Carl McLean, sénior. Garrett, incluso, se había hecho veterinario, pero el viejo ni siquiera se había inmutado. Desde luego, no había invitado a su hijo mayor a que regresara a Braemer y trabajara en su clínica.

Garrett apoyó la mano en la frente y se masajeó las sienes con los dedos pulgar y corazón, mientras intentaba dejar a un lado la melancolía. Carl colgó el teléfono con la vista fija en el cigarrillo.

—No te preocupes —dijo Garrett—. No los enciendo.

—Igual que James Dean, ¿eh? Te lo cuelgas del labio y lo mueves de un lado a otro mientras hablas.

Garrett sonrió a su pesar. Nunca conseguía mantenerse mucho tiempo enfadado con Carl.

—Está bien, tú ganas —con lenta deliberación, se quitó el cigarrillo de la boca, lo metió en la cajetilla y se la guardó en el bolsillo delantero de los vaqueros. Realizó toda la maniobra sin dejar de mirar a Carl y, luego, enarcó las cejas repetidas veces para causar efecto—. Veamos cuánto tiempo duras en el círculo de los ganadores —se dejó caer en la silla de madera situada frente al escritorio de Carl, se recostó y estiró las piernas. Mantenía la vista fija en Carl, que estaba reprimiendo una sonrisa y participaba en aquel viejo juego de niños lo mismo que Garrett.

Garrett entrelazó los dedos y estiró los brazos hacia delante, luego por detrás, antes de apoyar la cabeza en las palmas unidas. Seguía sin decir una palabra. Se limitaba a mirar fijamente a Carl, como habían hecho de pequeños, para ver quién sostenía más la mirada. Garrett siempre ganaba.

Aquella vez no fue una excepción. Carl se removió en su sillón y, finalmente, rompió el contacto visual. Alzó las manos al aire, con una sonrisa de oreja a oreja.

—Está bien, está bien —rio entre dientes—. Tú ganas. Dios, hay cosas que nunca cambian.

Garrett frunció el ceño. Aquel comentario resucitaba su mal talante.

—No recuerdo que me hayas mentido nunca, hermanito.

Carl sacó un lápiz de la copa cromada que tenía sobre la mesa y tamborileó con el extremo de la goma sobre el papel secante.

—Oye, entiendo que estés irri…

—¿Te he dicho que estaba irritado? Pues me he equivocado porque, maldita sea, no estoy irritado. Ni siquiera molesto. Solo estoy muy, muy, muy cabreado.

Carl elevó las manos en señal de rendición.

—Yo no soy más que un mensajero.

—Y un cuerno.

Carl desvió la mirada, aparentemente fascinado con el tiesto de palmera que adornaba un rincón de su despacho. Garrett observó el familiar tic de la mejilla mientras Carl ideaba la manera de conseguir lo que quería de su hermano mayor. Y ¿por qué no? Garrett llevaba satisfaciendo todos sus caprichos desde que nació. Hermano mayor y mejor amigo, todo en uno.

A la edad de cinco años, a Carl se le antojó la colección de figuras de La guerra de las galaxias de Garrett. A los diez, su casco de protección y pelota de rugby. A los trece, quiso que Garrett se quedara y no fuera a la universidad.

Esa había sido la única vez que Garrett había decepcionado a su hermano. Por lo demás, haría cualquier cosa por él. Pero tenía la inquietante sospecha de que lo había engatusado para regresar a Texas con un falso pretexto.

—A ver, ¿quieres explicarme por qué corrieron a buscarme para que hiciera el trabajo de mi padre nada más entrar en Braemer?

—El viejo te necesita. Quiere que lo ayudes.

Garrett sabía que no era cierto. Su padre nunca lo había querido, y menos, necesitado. Había tenido la desgracia de nacer de su primera esposa. Aquella con la que se había visto obligado a casarse. La que había huido de Braemer al poco de nacer él.

Hizo ademán de sacar la cajetilla, se percató de lo que estaba haciendo y se aferró al brazo del asiento.

—Hay algo que no me dices. ¿Qué es?

—¿Por qué iba a mentirte?

Esa era la pregunta del millón, y Garrett no imaginaba la respuesta. Se levantó y empezó a dar vueltas de un extremo a otro del impecable despacho. Se detuvo delante del diploma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y recordó lo orgulloso que se había sentido al ver a Carl recibiendo aquel pergamino. Con un suspiro, cedió al impulso de buscar los cigarrillos con la mano.

—¿Por qué no?

—Garrett, yo…

—¿Acaso debo olvidarlo todo, así porque sí? ¿Solo porque nuestro padre ha chasqueado los dedos? ¿Y tú? ¿Saltas cuando él dice «mu»? ¿No se te ha ocurrido pensar que tengo una vida hecha en California?

—Me has dicho millones de veces que echas de menos Texas.

Garrett frunció el ceño. No estaba de humor para rendirse a la lógica.

—¿Y qué? Puede que no me apetezca volver corriendo solo para ayudar al viejo a mantener en pie su clínica de mala muerte —disgustado con la situación y consigo mismo, hizo una bola con la cajetilla y la lanzó a la papelera de Carl. Falló el tiro—. Y tú vas y me mientes para que venga.

—Garrett, tranquilízate.

—Estoy tranquilo. Hablo así cuando estoy muy, muy tranquilo.

Carl se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa.

—Tienes razón, te he mentido. Ponme una querella. Pero, con lumbago, no puede atender a los animales, y yo sabía que tú no vendrías por él. Me arriesgué a que vinieras por mí.

Garrett exhaló un largo suspiro.

—Sabes que nunca te daría la espalda —por eso la mentira de Carl le dolía tanto. Sin un segundo de vacilación, lo había dejado todo para ir a echar una mano a su hermano. ¿Habría sido tan rápido si hubiera sabido que su padre necesitaba ayuda? Tal vez. O tal vez no.

¿Habría ido si hubiese sido su padre quien se lo hubiese pedido?

«Desde luego». La sinceridad de la respuesta lo corroía. Se había pasado la vida rezando para que su padre hiciera algo, cualquier cosa, que demostrara que su hijo le importaba. Y allí estaba él, inmovilizado por el lumbago, y ni siquiera le había pedido ayuda a su hijo, un veterinario profesional.

—No se trata solo de papá —dijo Carl—. Piensa en los animales…

—Esa es una puñalada trapera.

—No, solo me aprovecho de que tienes buen corazón.

Garrett vio pasar por su mente imágenes de los animales. En su estado, a su padre le habría resultado imposible asistir a la yegua. Paralizado en la cama y hasta arriba de analgésicos como estaba, ni siquiera podría atender a un minino. Y, al contrario que Garrett, que tenía una clínica floreciente en el cañón de Malibú, Carl McLean, sénior, no tenía una plantilla de ocho empleados.

«Maldita sea». Bueno, quizá se quedara a ayudar, al menos, hasta que encontrara a un sustituto. Pero la idea no tenía por qué gustarle.

Sonó el teléfono, y Carl contestó.

—Carl McLean al habla… ¿Qué pasa, Liz?… ¿Un comité? No creo… Es que ni siquiera sé si voy a ir a la reunión… No, eh… por motivos de trabajo… Sí, si cambio de idea te llamo. Adiós.

—¿No vas a ir a la reunión de viejos alumnos? —preguntó Garrett en cuanto Carl dejó el auricular—. ¿Por qué no? Con tantos premios y becas que recibiste… Deberías ir.

—¿Quién eres, mi segundo padre? —Carl rehuyó la mirada de Garrett y tamborileó con los dedos sobre el papel secante—. Tengo cosas que hacer.

Mentira número dos. La primera, que papá McLean necesitaba su ayuda, era medianamente comprensible. Sin Garrett, la clínica se hundiría. Y Carl tenía razón, Garrett quería ayudar, aunque solo fuera por los animales.

Pero aquella nueva mentira…

Al Carl que conocía le encantaba el instituto. Había sido popular, un jugador estrella, y todos le habían abierto los brazos. ¿Por qué, entonces, un niño admirado en el colegio, que se había convertido en un próspero abogado, no quería asistir a la reunión de viejos alumnos de su clase?

No por primera vez, Garrett lamentó haberse ido de Texas después de graduarse. Mantenerse al día con su hermano desde California no había sido fácil, y se había perdido buena parte de su crecimiento.

—¿Quieres decirme de verdad por qué no vas?

Carl exhaló un largo suspiro y se frotó la cara con las palmas de las manos.

—En otro momento, ¿vale? Lo único que puedo decirte ahora es que cometí una estupidez y que ella se marchó del pueblo antes de que pudiera disculparme. Es algo que llevo lamentando todos estos años.

—¿Quién?

Carl lo miró.

—¿Quién? —repitió Garrett.

—Belinda Dean —suspiró Carl. El nombre no le sonaba.

—¿La conozco?

—Era de mi clase. No muy atractiva, ¿sabes? Nos metíamos mucho con ella —alzó la vista—. Aunque creo que la has visto alguna vez. Papá curó a su perro antes de que te marcharas a California.

Garrett asintió al acordarse.

—¿Una chica tímida, que nunca te miraba a los ojos?

—La misma.

—Le hice reír.

—Entonces, fuiste el primero del pueblo en conseguirlo. Vivía en su propio mundo. La única persona con la que se trataba era Paris Sommers, y Paris y su padre se marcharon de Braemer antes de que ella entrara en el instituto.

—¿Y qué le hiciste?

—La verdad es que quería hacerme amigo suyo. Pensé que no le vendría mal. Pero Jason y Derek tenían otros planes y me arrastraron —se encogió de hombros, con expresión a la vez lastimera y resignada—. No quiero hablar de eso ahora, ¿de acuerdo?

Garrett asintió, mientras cerraba los puños a los costados y reprimía el impulso de dar una paliza a su hermano pequeño. Si necesitaba más pruebas de que debía haberse quedado en Braemer, el hecho de que Carl se codeara con payasos como Jason y Derek era razón más que suficiente.

—¿Quieres dormir en mi casa? —preguntó Carl.

—No, tengo una habitación. Gracias, de todas formas —caminó hasta la puerta del despacho, se dio la vuelta y movió el índice apuntando hacia Carl—. Pero esto no se queda así, hermanito. Primero, me traes con un pretexto falso y, ahora, no me cuentas en qué lío te metiste con esos Jason y Derek… Plantéate beberte tres litros de cerveza mañana y desnudar tu alma a tu hermano mayor, que es más sabio. ¿Hecho?

Carl desplegó una media sonrisa.

—Por supuesto, ¡oh gran sabio!

Garrett atravesó la recepción en sombras, descorrió el cerrojo y abrió la puerta principal del despacho de Carl. Una ráfaga de brisa nocturna lo asaltó al salir al porche de la reformada casa de estilo victoriano.

La grava crujió bajo sus pies mientras avanzaba hacia el cuatro por cuatro de su padre, que Carl había pedido prestado para él, maldiciendo en silencio la lluvia que parecía haberse instalado de forma permanente en Braemer. El olor a humedad estaba a tono con su mal humor, que la última mentira de Carl, con su verdad oculta, había agravado. Al día siguiente, le sonsacaría toda la historia. Seguramente, se trataba de bromas de niños, tonterías que solo Carl recordaba.

Una vez en la camioneta, marcó el número de su padre en el manos libres, colgó antes de que sonara y volvió a marcar. Fue su madrastra quien contestó.

—Voy a pasarme a ver a papá —anunció Garrett antes de poder arrepentirse.

—Carl dijo que habías venido.

—Hola, Jenn —la saludó, retrocediendo a una conversación normal—. Me han dicho que papá está en cama. Voy a pasarme a verlo —repitió.

—Me encantaría verte, desde luego, pero no tiene sentido que vengas con esta lluvia. Tu padre no está en casa.

Garrett se quedó boquiabierto.

—Creía que tenía lumbago.

—Está en Temple. Le están haciendo unos análisis. Lo llevé esta mañana.

Había obedecido a un impulso y no le había servido de nada. Se despidieron y Garrett desconectó el teléfono, en parte dando gracias por contar con un día o dos más para prepararse para el momento inevitable en que su padre, sin apenas mirarlo, le desearía un buen viaje de regreso a California. Una escena del tipo: «Niño, vete que incordias».

Con un gemido, dio una palmada al volante y arrancó a su padre de sus pensamientos para concentrarse, únicamente, en conducir bajo la lluvia. Maldición, estaba lloviendo a mares. Confiaba en que la señora Kelley, la dueña del hostal, tuviese agua caliente en abundancia. Lo último que deseaba aquella noche era una ducha de agua fría.

Seguía pensando en la instalación de agua caliente, cuando vio a la mujer en la carretera.

Aquella sí que era una buena razón para darse una ducha fría.

Estaba sin camisa, y la combinación de encaje empapada se adhería a las curvas de sus senos. Solo por eso, Garrett habría parado. El hecho de que estaba de pie, en mitad de la carretera, agitando los brazos, era más o menos secundario.

Garrett bajó la ventanilla y detuvo la camioneta junto a ella, dando gracias porque estuviera amainando.

—¿Necesitas ayuda?

—Qué va —declaró, llamándolo idiota con la mirada—. Me gusta pasear bajo la lluvia en ropa interior. Es estimulante.

Garrett no pudo evitar sonreír. Se merecía aquel desplante. De hecho, lo recibía con los brazos abiertos. Últimamente, se había aburrido como una ostra saliendo con sumisas aspirantes a actrices que jamás replicaban ni expresaban su opinión por temor a ofender, a él o a su cartera. Así que dar con una mujer descarada, aunque no fuera en un encuentro formal, disipaba un poco la negrura de aquel día.

—¿Vas a quedarte ahí parado, mirándome la ropa mojada, o vas a darme la ayuda que con tanta caballerosidad me has ofrecido? —la mujer miró intencionadamente hacia atrás y Garrett avistó al labrador, que se unió a la conversación dando un coletazo.

—Claro —contestó. Apagó el motor y saltó al suelo. Con el segundo comentario sarcástico de la joven, su mal humor se desvaneció por completo, y se arrodilló tarareando junto al perro para examinar la herida—. ¿Qué pasa, amigo? —apartó el improvisado vendaje y estudió al animal. Habría que hacerle una radiografía, pero por lo que veía, aparte de un esguince en la pata delantera y varias abrasiones de bastante mal aspecto, el perrazo estaba en buena forma.

Se sentó sobre el asfalto y, mientras rascaba las orejas del animal con una mano, alzó la cabeza para contemplar a su bella insolente. Ella se secó las gotas de la cara y lo miró con el ceño fruncido, como si acabara de conocerlo en una fiesta y no pudiera recordar su nombre.

—¿Qué ha pasado? —preguntó. La joven parpadeó y su expresión se suavizó.

—¿Acaso importa? Lo más urgente es llevarlo a un veterinario.

—Estoy a tu disposición. Podemos llevarlo a mi clínica —le dijo, mientras intentaba levantar al animal sin lastimarse la espalda ni perjudicar al perro. De repente, se dio cuenta de lo que acababa de decir. ¿Su clínica? Menos mal que Carl no estaba cerca para oírlo.

—¿Eres veterinario?

Garrett gruñó en sus intentos por levantar una mole de perro mojado y herido.

—No, pero me apetecía fingir, dadas las circunstancias.

—Lo siento. Ha sido una pregunta estúpida.

Vaya, vaya. Primer tanto para el equipo de Garrett. De no estar cargando con el animal, habría lanzado la pelota a una canasta imaginaria para anotarse dos puntos. Pero estaba acarreando a un perro húmedo y pesado que se hacía más pesado a cada segundo. Carraspeó y señaló la puerta trasera de la camioneta.

—Ah —ella corrió a abrirla—. ¿Estás seguro de que se pondrá bien?

Metió al perro, sacó una lona impermeable de la caja de herramientas y lo cubrió.

—Sí. No ha perdido mucha sangre y no está en estado de shock. Le echaré un vistazo a la pata, le limpiaré la herida, le daré un par de puntos y podrá volver a perseguir gatos en menos que canta un gallo.

—Quiero estar con él.

—Bien —señaló el sedán con las luces encendidas que estaba abandonado a un lado de la carretera. Debía de ser suyo—. Puedes seguirme.

—No lo puedo sacar de la cuneta.

—Entonces, acompáñame. Llamaremos a la grúa —le dijo, sin olvidarse de dar las gracias en silencio a los dioses de la lluvia. Advirtió los surcos en el arcén embarrado—. ¿Perdiste el control y chocaste con el perro?

Ella asintió y bajó la vista a la carretera.

—¿Te encuentras bien? ¿No te habrás dado un golpe en la cabeza? —sin pensar si le molestaría, flexionó un dedo por debajo de su barbilla y le levantó el rostro. Una rápida ojeada a las pupilas de sus ojos castaños confirmó que no estaba en shock. Pero las lágrimas que los empañaban eran sobrada prueba de lo afectada que estaba por el accidente.

—No iba tan deprisa, pero no lo vi —dijo, y se sorbió las lágrimas—. Y no sabía qué hacer con él —una lágrima resbaló por la mejilla ya húmeda, pero no hizo ademán de secársela—. Yo nunca lloro.

—Ya lo veo —le secó la lágrima con el dorso de la mano y se sorprendió de lo cálida que era su piel—. Lo has hecho muy bien. Y no está tan malherido —contempló sus piernas desnudas—. No creo que a mí se me hubiese ocurrido utilizar unas medias para vendarle la pata.