Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

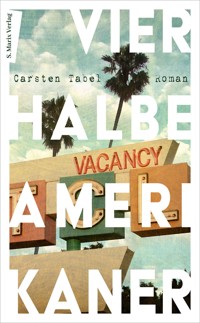

- Herausgeber: marixverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Christian, Dana, Franz und Mitch sind halbe Amerikaner. Als vaterlose Kinder deutscher Mütter und amerikanischer Soldaten identifizieren sich die vier Freunde auf tragikomische Weise mit dem Land der Väter, das sich aus Amerikaerzählungen, Hollywoodfilmen und eigenen fantastischen Vorstellungen zusammensetzt. Als Christian zu Beginn der Semesterferien unverhofft ein Sparbuch in die Hände fällt, bricht er kurzerhand alleine in die USA auf. Um seinen Vater zu finden? Um endlich ein ganzer Amerikaner zu werden? Und was wird aus seiner kaum gelebten Liebe zu Dana? Das verheißungsvolle Land präsentiert sich anders als erwartet und es beginnt eine abenteuerliche Reise, auf der er nicht nur seltsame Autohändler, freiheitsliebende Musikstudenten, Outdoor-Laden-Besitzer mit ungewöhnlichen Jobangeboten und eine besondere Ausreißerin kennenlernt, sondern sich vor allem fragt, was dieses richtige Amerika eigentlich sein soll – und wer er selbst ist. Ein Roadtrip-Roman, der die Dimensionen von Herkunft, Identität, Projektion und Erwachsenwerden umkreist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Carsten Tabel

VIER HALBE AMERIKANER

Roman

INHALT

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

ACHT

NEUN

ZEHN

ELF

ZWÖLF

DREIZEHN

VIERZEHN

FÜNFZEHN

SECHZEHN

SIEBZEHN

ACHTZEHN

NEUNZEHN

ZWANZIG

EINUNDZWANZIG

ZWEIUNDZWANZIG

DREIUNDZWANZIG

VIERUNDZWANZIG

FÜNFUNDZWANZIG

SECHSUNDZWANZIG

SIEBENUNDZWANZIG

ACHTUNDZWANZIG

DANKE AN

EINS

Die Dana, der Franz, der Mitch und ich sind vier halbe Amerikaner. Das macht zusammen zwei ganze.

Unsere Daddys hatten was von der Welt sehen wollen und die US-Army hatte für sie entschieden, dass das die hessische Kleinstadt Weilberg sein sollte.

Sie freuten sich auf deutsches Bier und blonde Girls, packten ihre Sachen und stiegen in ein Flugzeug.

Sie haben bei der Army schießen und in den Weilberger Kneipen küssen gelernt. Mit ihren Panzern sind sie über die hessischen Landstraßen zum Manöver in die Wälder gerattert und am Wochenende in betrunkenen Horden durch die Altstadt gezogen. Sie boxten sich mit Einheimischen und mit blutenden Nasen versprachen sie unseren Müttern ein aufregendes Leben in Amerika. Als Beweis dafür, dass sie es ernst meinten, haben sie ihnen dann in irgendeiner dunklen Weilberger Ecke einen halben Amerikaner gemacht.

Ich besitze nur ein einziges Foto von meinem Daddy. Mit kahlrasiertem Schädel, Hundemarke um den Hals und Bierflasche in der Hand lehnt er an der Reling des Autoskooters auf dem Weilberger Herbstmarkt. Unter seinem aufgeknöpften Flanellhemd ein weißes T-Shirt mit Kaffeeflecken, über dem rechten Mundwinkel ein kleines Muttermal, seine Augen sind geschlossen.

Welche Farbe haben sie?

Hellbraun.

Wie meine?

Fast.

Ich habe das Bild mit zwölf einmal nachgestellt und es meiner Mutter in einem herzförmigen Goldrahmen zum Geburtstag geschenkt. Sie hat nur die Augen verleiert.

Ach, Junge!

Dass mein Vater Soldat war, erklärte seine Abwesenheit. Immer wieder bat ich meine Mutter, mir von ihm zu erzählen. Es folgten wortkarge Berichte über Kämpfe gegen Russen und hinterhältige Dschungelasiaten. Aus diesen missmutig und lückenhaft an mich herangetragenen Geschichten reimte ich mir ein Heldenepos zusammen, in dem mein Vater in Camouflage gekleidet die Welt rettete. Er tat es für mich, seinen kleinen Sohn. Er vermisste mich. Er schrieb mir Briefe, die nie ankamen. Bestimmt hatte er sich eine falsche Adresse aufgeschrieben.

Ich erzählte seine Geschichte auf dem Spielplatz, beim Kinderarzt, auf dem Schulhof, erzählte sie immer wieder auch meiner Mutter, um die Richtigkeit meiner Fassung von ihr bestätigen zu lassen.

Das erfindest du!

Nein, das hast du so erzählt.

Ich ließ ihr keine Ruhe, bis sie eines Tages im Supermarkt eine Schachtel Chesterfield aus dem Zigarettenregal griff und mir an die Stirn warf.

Hier, die hat er geraucht, dein Vater. Das stimmt! Und sonst stimmt nichts, was ich dir erzählt habe. Ich weiß nichts über ihn, verstehst du? Nichts!

Sie sagte, dass mein Vater einfach nur ein feiger Amerikaner sei, der sich einen Scheiß für mich interessiere. Ich glaubte ihr kein Wort.

So was wie feige Amerikaner gibt es nicht. So was wie einen Vater, der sich nicht für sein Kind interessiert, gibt es gar nicht.

Ich bettelte sie an, einen amerikanischen Privatdetektiv auf meinen Vater anzusetzen. So einen wie im Fernsehen, mit Pistolenhalfter und Cowboystiefeln.

Das kann ich mir nicht leisten, Christian! Weißt du, was das kostet?

Sie beauftragte einen Anwalt, der von seinem Weilberger Schreibtisch aus meinen Vater aufspüren, die Anerkennung der Vaterschaft erwirken und mir die amerikanische Staatsbürgerschaft verschaffen sollte.

Mein Großonkel hatte die Sache in die Wege geleitet. Der Anwalt sei zwar schon ein wenig älter, seit zehn Jahren im Ruhestand, aber ein sehr fähiger Mann, spezialisiert auf Familienrecht. Die beiden kannten sich schon lange und mindestens genauso lange schuldete er dem Großonkel einen Gefallen.

Der Anwalt benötigte das Bild meines Vaters. Ich wollte es nicht aus der Hand geben und begleitete meine Mutter an den Weilberger Stadtrand, wo sich im Keller eines Einfamilienhauses die Kanzlei befand.

Der Anwalt hustete in ein kariertes Stofftaschentuch und bat uns, die Unordnung zu entschuldigen. Es roch nach Kartoffeln, Heizöl und Zigarettenrauch. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich Illustrierte und Rätselhefte. Verschiedene Klebstoffe, Vergrößerungsgläser, volle Aschenbecher umzingelten ein kurz vor der Vollendung stehendes Plastikmodell eines Wehrmachtspanzers.

Zeig mal her, den Papa.

Er zündete sich eine Zigarette an, betrachtete das Bild, bat mich, es aus dem Rahmen zu nehmen. Mit einer Lupe beugte er sich darüber und versuchte die Nummer der Erkennungsmarke zu entziffern.

Unlesbar.

Etwas Asche fiel auf das Foto.

Das behalte ich, sagte er, nahm das Bild und ließ es in einer Schublade verschwinden.

Hilfe suchend sah ich meine Mutter an.

Keine Angst, kriegst dein Bild schon wieder.

Der Anwalt zwinkerte mir zu und kramte aus einer anderen Schublade eine angebrochene Packung Weinbrandbohnen.

Nimm, so viel du willst.

Dann wurde er ernst.

Wir sollten uns keine große Hoffnung machen, die Army verweigere in der Regel jede Auskunft. Aber keine Regel ohne Ausnahme, er lachte und nach einer kurzen Pause sagte er:

Im Stich gelassene, verspätete Kriegsopfer seid ihr.

Er seufzte, seine Frau brachte einen Teller mit Streuselkuchen.

Ein halbes Jahr später bekam ich das Foto zurück.

Joe Miller aus Amerika war unauffindbar, nicht zur Rechenschaft zu ziehen.

Ich war mir sicher, dass der Anwalt es nicht einmal versucht hatte, dass das Bild sechs Monate in seiner Schreibtischschublade gelegen hatte, während er kiloweise Zigaretten geraucht und ganze Panzerarmeen zusammengeklebt hatte.

Niemand ist unauffindbar. Ich habe die Auslandsauskunft angerufen. Die Frau am anderen Ende fand 13 624 Einträge auf den Namen Joe Miller, überall in den USA verstreut. Diese Zahl hat mich nicht ernüchtert, sondern im Gegenteil ganz merkwürdig berauscht und kurz dachte ich, ich rufe die alle an.

Auch der Großonkel hatte sich mehr von dem Anwalt versprochen.

Was machen wir jetzt?

Ich brachte den amerikanischen Privatdetektiv erneut ins Spiel, aber der Großonkel schüttelte den Kopf. Er habe eine bessere Idee.

Ich fahr mit dir nach Amerika. Mal sehen, ob er uns über den Weg läuft, dein GI Joe.

Ich wollte aufspringen, ihm um den Hals fallen, meine Sachen packen, wollte sofort los. Der Großonkel drückte mich zurück in den Stuhl und sagte:

Wenn du vierzehn bist.

Das war in zwei Jahren.

Mit vierzehn ist man schon fast erwachsen.

Zwei Jahre erschienen mir wie eine Ewigkeit.

Zwei Jahre vergehen schnell, sagte der Großonkel.

Versprochen.

Als Feuerwehrhauptmann außer Dienst bekam der Großonkel eine hohe Pension. Er speiste täglich außer Haus, brachte seine Wäsche mit dem Taxi zur Reinigung, reiste um die ganze Welt und unterstützte uns so gut er konnte. Einen Narren hätte er an uns gefressen, ein Verschwender sei er, ein Spinner, sagten die anderen Weilberger Verwandten.

Als meine Mutter mit mir schwanger war, hatte ihr Vater bei einer Familienfeier erzählt, früher hätten die Weiber bei unehelicher Schwangerschaft Anstand bewiesen und wären ins Wasser gegangen. Das hätte man so gemacht, das hätte sich so gehört. Zustimmung hatte sich breit gemacht. Mein Großonkel aber hatte nichts gesagt, sondern meiner Mutter beim Abschied einen Tausendmarkschein zugesteckt.

Mach dir nix draus, Michaela. Bleib du mal schön an Land.

Als jüngerer Bruder hatte er die gesamte Kindheit unter dem Großvater gelitten, er zeigte mir die Narben.

Wie hat er das gemacht?

Messer. Zigarette.

Nur um ihm eins auszuwischen, würde er sich auf die Seite der Tochter und des Bastards schlagen, hat der Großvater ihm vorgeworfen. Aus Rache, weil er als Bub halt manchmal grob zu seinem Bruder gewesen sei. Kindisch sei es, das nicht vergessen zu können.

Kurz nach der Geburt zog meine Mutter mit mir in eine kleine Wohnung über der Sparkasse im Südviertel. Ihr Schlafzimmer befand sich direkt über dem Tresorraum, hier fühlte sie sich sicher. Tagsüber arbeitete sie im Erdgeschoss am Kassenschalter, nahm Einzahlungen entgegen, wechselte Kleingeld, zahlte Gehälter und Renten aus.

Die Kolleginnen und der Chef unterstützten sie so gut sie konnten. Mein Laufstall stand zwei Jahre lang im Pausenraum der Sparkasse. Ich lernte spät zu krabbeln, noch später zu laufen. Der Kinderarzt fand das bedenklich, aber diese Bedenken wurden abgewunken.

Irgendwann lief ich aber doch, brach aus, fiel hin, schrie, weinte, stieß mich, heulte, aß Geld und da war es vorbei mit der Sparkassenkindheit. Meine Mutter ging zum Pfarrer und bat um vorzeitige Aufnahme im evangelischen Kindergarten.

Der Kindergartenbesuch sei in seiner Gemeinde erst ab drei Jahren möglich, sagte der Pfarrer. Die Erzieherinnen seien schon überfordert mit den ganzen Türkenkindern. So ein kleines Kind geht doch ein, wenn’s nicht bei der Familie ist. Da müssen die Omas ran, die Tanten. Da muss man zusammenhalten. Meine Mutter fing an zu weinen und er nahm ihre Hand.

Ach Michaela, was haste dir da angetan?

Er seufzte, holte eine Flasche Doornkaat und gab ihr einen Rat. Wer von Staat, Kirche und Sippe nichts mehr zu erwarten hat, der muss sich eben selber helfen. So war’s schon immer.

Der Pfarrer hatte von einem befreundeten Kollegen aus Frankfurt erzählt bekommen, dass dort einige Eltern die Kinderbetreuung selbst organisieren würden, dass da ganz interessante Modelle in den letzten zehn Jahren entwickelt worden wären. Kinderläden nannten sie das. Sie sei doch mit dem Schicksal nicht allein, sie könne sich doch mit anderen zusammentun. Sie könne gerne im Gemeindeblättchen eine Anzeige schalten. Eine kleine Anzeige koste gerade mal fünf Mark.

Meine Mutter sah den Pfarrer entsetzt an und entzog ihm ihre Hand. Sie konnte gar nicht glauben, was er da sagte. Sie, die Tochter des städtischen Schatzmeisters, die Sparkassenangestellte, sollte, weil sie einmal im Leben unvorsichtig gewesen war, alternative Gegenmodelle zu Staat und Kirche entwickeln? Sie wollte doch nicht weiter raus aus der Gesellschaft, sondern wieder rein.

Wenn er von seinen Reisen zurückkehrte, lud der Großonkel meine Mutter und mich ins Café Springer am Marktplatz ein. Er bestellte Quarktorte, Nussecken und Windbeutel und legte stapelweise Urlaubsfotos auf den Tisch. Während ich mir die Fotos ansah, erzählte er meiner Mutter von den Marotten seiner Reisebekanntschaften, erzählte von Sonnenuntergängen und Fischvergiftung.

Ich suchte auf den Fotos nach einer Spur meines Vaters. Schließlich konnte er überall sein, hätte zufällig in Indonesien, Dubai oder Moskau ins Bild gelaufen sein können.

So was gibt es.

Jedes Mal glaubte ich, ihn auf einem der Bilder zu erkennen, zeigte meiner Mutter aufgeregt einen kahlgeschorenen Hinterkopf, den Ärmel eines Flanellhemdes. Nach einem kurzen, prüfenden Blick schüttelte sie den Kopf, streichelte mir über die Wange und wandte sich wieder dem Onkel zu.

Ich zählte die Tage bis zu meinem vierzehnten Geburtstag, konnte an nichts anderes mehr denken, bis ich eines Tages über den Schullautsprecher aufgefordert wurde, ins Rektorat zu kommen. Setz dich da hin, deine Mutter kommt dich gleich holen.

Ein Verwandter sei im Krankenhaus.

Der Großonkel.

Herzinfarkt.

Auf dem Friedhof und beim Totsaufen im Deutschen Haus sprach ich kein Wort.

Kriegst dein Maul nicht auf. Saubub.

Der Christian ist halt sensibel, Papa.

Wir würden das Haus bekommen, alle wussten es. So hatte es der Großonkel zuletzt gewollt. Das Flittchen und ihr Bastard. Die Erbschleicher. Apfelwein- und schnapsgeschwängert machten sie sich über uns her.

Verdient hast duʼs nicht.

Aminutte.

Als wir das Deutsche Haus verließen, fing meine Mutter an zu weinen. Ich nahm ihre Hand.

Ist schon gut, Christian. Bald haben wir ein Haus, ein Haus ganz für uns allein.

Ich ließ die Hand wieder los.

Ich wollte kein Haus, ich wollte nach Amerika.

ZWEI

Du hast sie doch nicht alle.

Es ist früh um sechs, der erste Tag der Semesterferien. Die Dana ist am Telefon, fragt, ob ich Lust auf eine Radtour hätte.

Hast du mal auf die Uhr geguckt?

Reg dich ab, sagt sie. Um eins am Niddapark.

Dann legt sie auf.

Zwei Stunden fahren wir durch die pralle Sonne, die Dana auf dem Rennrad fröhlich pfeifend vorneweg, ich habe Mühe mitzuhalten. Sie dreht sich um:

Wir fahren zum Knochensee.

Der Badesee unserer Kindheit.

Freust du dich?

Sie wartet nicht auf meine Antwort, tritt fester in die Pedale, saust davon, hängt mich ab.

Der Schweiß läuft mir von der Stirn, brennt in den Augen.

Ganz weit vor mir sehe ich die Dana absteigen. Sie schließt das Fahrrad an, verschwindet im Gebüsch in Richtung See.

Die Dana wickelt sich zum Umziehen in ein Handtuch, lässt es fallen, und fragt, wie ich ihren neuen Bikini finde.

Toll.

Ich gucke nicht mal hin. Sie hatte nichts gesagt von Badesachen. Ich bin sauer.

Was ist? Geh doch in Unterhosen.

Die Unterhose hat ein Loch.

Dann eben nackt, sagt sie, ist doch nichts dabei.

Die Dana springt ins Wasser. Wir sind allein am See. Baden verboten. Aber das ist der Dana egal.

Ich setze mich in den Schatten der Uferbäume, esse zwei Brötchen mit Fleischsalat, trinke fast die ganze Flasche Pfirsicheistee. Der gesamte Proviant. Die Dana hat nichts mitgebracht.

Alle fünfzig Meter wechselt sie von Brust auf Rücken. Der neue Bikini ist rot-weiß gestreift. Jetzt winkt sie und ich winke ihr zurück, das Essen hat mir gutgetan. In der Mitte des Sees dreht die Dana um. Sie kann nicht mehr, kommt kaum noch von der Stelle. Ich höre sie keuchen.

Alles in Ordnung?

Ein bestätigender Laut. Mehr kommt nicht aus ihr raus.

Erschöpft und blass steigt sie aus dem Wasser, legt sich auf die Badematte, Augen zu, atmet schnell, hat Durst, hat Hunger.

Schluck Eistee?

Die Dana nickt.

In der Flasche schwimmen Brötchenkrümel. Die Dana guckt nicht hin.

Was ist das?

Ein flatterndes Geräusch von oben. Es wird lauter, etwas nähert sich von oben. Ein einsamer Bananenhubschrauber spiegelt sich im Knochensee. Wie in Zeitlupe hebt die Dana den rechten Arm, spreizt Zeige- und Mittelfinger zum Victoryzeichen, sendet einen Gruß nach oben. Die Farbe kehrt zurück in ihr Gesicht.

Hast du eine Zigarette?

Ich zünde eine an, stecke sie zwischen ihre blauen Lippen. Sie zittert. Der Hubschrauber weiß nicht wohin mit sich, fliegt vor, zurück, sucht Anschluss, findet nichts. Der Himmel färbt sich rot, weißer Rauch strömt aus Danas Mund.

Die Amerikaner ziehen ab, packen ihre Sachen, räumen ihre Unterkünfte. Das Studentenwohnheim, in dem ich seit zwei Jahren wohne, war vorher eine Kaserne, und im Weilberger Wald, wo früher hinter jedem Baum, Gewehr im Anschlag, ein amerikanischer Soldat gestanden hat, spazieren wieder Deutsche, suchen Pilze, pflücken Brombeeren.

Als hätten sie den Krieg gewonnen. Der Hubschrauber im Sinkflug.

Ist er gekommen, um uns abzuholen?

Die Dana gähnt, die Beine tun ihr weh. Der Hubschrauber steigt wieder auf, beschleunigt und ist weg.

Ein Abschiedsgruß.

Die Dana will nur das kleine Stück nach Weilberg radeln, dort das Auto meiner Mutter holen und damit zurück nach Frankfurt fahren.

Die Räder schmeißen wir hinten rein.

Sie steht auf und zieht sich an.

Kommst du?

Als wir das Haus meiner Mutter betreten, ist es bereits dunkel.

Der Schlüssel für den Kombi hängt am Haken rechts neben der Tür.

Ich zögere.

Was ist?

Ich hatte meine Mutter gefragt, ob ich das Auto haben könnte, während sie im Urlaub ist.

Auf gar keinen Fall, hatte sie gesagt.

Aber ich kann dich doch zum Flughafen fahren und auch wieder abholen.

Damit ich dann um halb drei nachts dastehe und du kommst nicht? Darauf kann ich verzichten.

Die Dana nimmt den Schlüssel.

Kriegt doch keiner mit.

Wir fahren über die Dörfer. Die Dana will bei einem Erdbeerfeld anhalten, kennt eines gleich am Ortsausgang.

Die Läden der kleinen Holzhütte sind schon verschlossen.

Halt an.

Der Erdbeermann steht am Kofferraum, lädt ein, was er nicht verkauft hat. Die Dana rennt hin, quatscht ihm zwei Körbe ab.

Geschenkt.

Wir essen, bis unsere Münder wund sind.

Als hätten wir stundenlang geknutscht, lacht die Dana.

So fühlt sich das also an.

Ich schalte das Radio ein, sie zieht die Schuhe aus, kurbelt das Fenster runter, hängt die Füße in den Wind.

Ich überlege, ob ich was sagen soll, weil sie sich nicht angeschnallt hat, aber die Dana kommt mir zuvor.

Das war cool.

Was war cool?

Der Tag mit dir. Hat Spaß gemacht.

Sie steckt sich die letzte Erdbeere in den Mund.

Die Dana will, dass ich jetzt auch was sage.

Kannst du dich bitte anschnallen?

Wir kommen am Hauptbahnhof vorbei, und ich biege rechts ab in Richtung Gallusviertel.

Wohin willst du?

Sie weiß es doch längst.

Das einzige Mal, dass die Dana und ich uns geküsst haben, war vor acht Jahren am Knochensee. Der Stiefvater vom Franz hatte uns zu Ferienbeginn ein großes Zelt, Benzinkocher, Tarnhosen, Mützen und olivgrüne Unterhemden im Army Shop gekauft. Als er uns am Knochensee absetzte und die Geschenke auspackte, haben wir uns alle bei ihm bedankt. Der Franz sagte nichts, als er aber seine Uniform anlegte, sah man ihm die Freude an.

Gut siehst du aus. In einer Woche holʼ ich euch wieder ab. Zähneputzen nicht vergessen.

Der Stiefvater ging zum Auto.

Soll ich nicht doch beim Aufbauen helfen?

Hau endlich ab.

Es klang fast zärtlich, wie der Franz das sagte.

Die Dana kam vom Umziehen zurück. Sie sah anders aus. Halb Junge. Die Arme muskulös und drahtig, die Haare unter der Mütze versteckt.

Sie sagte mir, ich würde gut aussehen in dem grünen Unterhemd. Ich wurde rot.

Du auch, dachte ich, konnte es aber nicht sagen. Nicht mal in die Augen sehen konnte ich der Dana.

Sie sah umwerfend aus.

Gefechtspause, sagte der Mitch und holte eine Flasche Whiskey aus dem Rucksack.

Rührt euch.

Er hatte das Kommando für den ersten Tag.

Die Flasche kreiste. Als die Dana sie an mich weiterreichte, berührten sich unsere Finger. Kaum auszuhalten, aber wieso? Ich habe die Danafinger doch schon tausend Mal berührt.

Der Mitch nahm einen letzten Schluck. Los geht’s.

Wir sammelten Feuerholz.

In der Nacht konnte ich nicht schlafen und legte mich ans Ufer. Ich schaute in den hessischen Himmel und stellte mir vor, wie Joe Miller und ich in einem Pick-up durch die amerikanische Nacht fuhren, wir trugen Holzfällerhemden. Im Auto roch es nach Chicken-Nuggets.

Ich hörte, wie jemand vom Lager herüberkam.

Die Dana legte sich zu mir.

Hi.

Sie rückte immer näher an mich heran, nahm mir die Mütze vom Kopf, griff mir ins Haar, legte ihre Hand auf meine Brust. Dann beugte sie sich zu mir und küsste mich auf den Mund. Ihre Lippen schmeckten nach Juicy Fruit, und ich dachte: Das geht nicht.

Beim Mitch und beim Franz brennt Licht.

Komm, wir gehen hoch.

Aber die Dana will nicht, will im Auto warten.

Sonst versacken wir bei den Idioten.

Bei den Idioten. Die Dana glaubt, sie ist was Besseres.

Ich klingle. Einmal lang, einmal kurz, bis fünf zählen, nochmal kurz. Nichts passiert. Ob sie das Klingelzeichen geändert haben? Ich war lange nicht mehr hier.

Ein leises Klicken, ich öffne die Tür. Im Treppenhaus riecht es nach Gras und Hund. Als ich oben ankomme, steht der Mitch in Unterhosen im Türrahmen.

Was machst’n du hier? Komm rein.

Wir gehen in die Küche.

Willst du Pizza?

Nein. Danke. Wo ist der Franz?

Hat Kundschaft.

Aus dem Zimmer gegenüber der Küche hört man Maschinengewehrsalven. Der Mitch kippt Ketchup auf die Pizza.

Die Mutter vom Mitch gab es nicht mehr. Sie war bei der Geburt gestorben und über den Vater wusste man nichts, außer dass er angeblich Amerikaner war. Der Mitch wuchs bei den Großeltern auf, deren Haus nach dem Tod der einzigen Tochter beherrscht wurde von bedrückender Gemütlichkeit, die Beleuchtung gedimmt, die Böden flauschig, die Sessel groß und klobig, ein Aquarium mit Neons, Radio und Fernseher liefen den ganzen Tag. Keine Umgebung, in der ein Kind gut gedeiht. Der Mitch ergriff so oft es ging die Flucht, streifte durch die Nachbarschaft, lungerte auf Spielplätzen, suchte Freunde und fand schließlich den Franz. Ein zweiter halber Amerikaner! Der Mitch hat nicht geahnt, dass es das gibt. Der Franz hatte schwarze Locken und hellbraune Haut. Die Weilberger Kinder nannten ihn Nutella, Schoko oder Negerkuss und obwohl jeder diese Süßigkeiten mochte, sagte der Franz dem Mitch, dass ihn die Spitznamen unglaublich wütend machten. Dabei hat der Franz sich so fest am Arm gekratzt, dass es blutete. Dem Mitch gefiel das nicht. Von nun an kümmerte er sich darum, wenn dem Franz mal einer dumm kam, verteilte Backpfeifen und Arschtritte.

Der Mitch schubste, spuckte und beschimpfte.

Verpiss dich, Bleichgesicht!

Halt’s Maul, Kartoffel!

Wusstet ihr, dass noch vor ein paar Jahren der Adenauer ein Mischlingsbaby, wie der Franz es war, seiner deutschen Mutter weggenommen, es nach Amerika geschickt und zur Adoption freigegeben hätte? Das Beste für alle sei das gewesen: Für die Mutter, für das Kind und auch für Deutschland, skandierte der René Müller auf dem Schulhof.

Der Franz drehte sich traurig um, schlurfte Richtung Klo und wünschte sich in die Adenauerzeit. Der Mitch wartete bis Schulschluss, lauerte dem Müller auf und brach ihm den rechten Arm. Ich bring dich um, wenn du was sagst.

Der Mitch hat das letzte Stück Pizza aufgegessen, als sich die Tür von Franz Zimmer öffnet und die Kundschaft entlässt. Drei Weilberger. Man kennt sich von früher.

Ach du Scheiße. Der Christian.

Der Franz freut sich. Die Kundschaft tut so, als würde sie sich auch freuen.

Ewig nicht gesehen. Jetzt aber schnell zur S-Bahn nach Weilberg. Schnell noch paar Bier am Kiosk, dann heim ins Bettchen. Morgen früh um sechs klingelt der Wecker. Duschen, anziehen und dann schon wieder mit der S-Bahn nach Frankfurt, zur Degussa, zu Siemens, schaffen. Eine Wohnung in Frankfurt, nein danke. Fürs gleiche Geld kriegt man in Weilberg und Umgebung eine richtige Luxusbude und kann dazu noch Auto und Hobbies und Freundin finanzieren. Allemal besser als so eine versiffte Puppenstube im Gallus. Ciao, ihr Loser. Und schon sind sie weg.

Wichser.

Ich sage dem Mitch, dass er sich anziehen soll. Die Dana wartet. Der Franz fragt, warum sie nicht hochkommt.

Glaubt wohl, sie ist was Besseres.

Wenn der Franz das sagt, nervt es mich. Er lässt sich Zeit, muss Zähne putzen, ein sauberes T-Shirt suchen.

Fast eine ganze Stunde muss die Dana auf uns warten.

Warum guckst du so genervt? Hat der Chrissie dich schlecht gefickt?, sagt der Franz zur Begrüßung.

Der Mitch macht Stöhngeräusche. Die Dana guckt mich an, will was sagen, sagt es aber nicht, dreht sich um und spuckt dem Franz ins Gesicht. Ganz verdattert ist der Franz, der Mitch kriegt einen Lachanfall.

Fahr los.

DREI

Die Micky Maus verloste früher wöchentlich zwei Reisen für vier Personen nach Disneyland. 150 Hefte hatte der Franz sich vom Kommunionsgeld gekauft. Er wollte uns überraschen, uns einladen nach Amerika, nach Hause, wo aus uns vier ganze Amerikaner werden sollten. Er war sich so sicher gewesen, dass er gewinnen würde, und hat sich dann für Stunden mit den ganzen Nieten im Bad eingeschlossen. Als man den Franz nicht mehr schluchzen hörte, hat sein Stiefvater mit der Axt die Tür eingeschlagen. Dann haben sie ihn in die Klinik gebracht.

Zwei Wochen später war der Franz wieder zu Hause. In seinem Zimmer wartete ein niedlicher Rottweilerwelpe mit Schleife um den Hals. Der Hund sollte sein neuer, bester Freund werden, ein kleiner deutscher Bruder. Das hatten sich seine Eltern so ausgedacht. Der Franz aber konnte den Hund nicht leiden und weigerte sich, Verantwortung für ihn zu übernehmen. Das hatte der Arzt aber seinen Eltern gesagt: dass der Franz lernen müsse, Liebe zu geben, Verantwortung zu übernehmen, dass er lernen müsse, sein Leben in die Hand zu nehmen, statt anderen die Schuld für ein Unglück zu geben, das hauptsächlich in seiner Fantasie existiere. Vier Wochen lang hatte der Arzt vom Franz nur Anschuldigungen und Bosheiten gegen Mutter, Stiefvater und alle Deutschen gehört. Das sei ungewöhnlich für einen Neunjährigen, aber das ließe sich gewiss noch richten. Der Franz hätte doch alles, was ein Kind zum Glücklichsein braucht.

Die Mutter gab dem Hund einen Namen, gab ihm Fressen, ging Gassi. Der Stiefvater baute einen Zwinger. Er war ein geduldiger, lieber Mann, aber diese geduldige Liebe hat den Franz nicht interessiert. Als er einmal am Vatertag die Stars and Stripes im Kleingarten des Stiefvaters gehisst hat, hat der sich in die Laube gesetzt und geheult wie ein Baby. Ich kann nicht mehr, hat er immer wieder gesagt. Der Franz hat ihn ausgelacht und seine Mutter hat ihm eine gewischt, ihm gesagt, seine Amischeiße könne er sich an den Hut stecken.

Unsere Mütter nennen das so, die Amischeiße. Als hätten sie überhaupt nichts damit zu tun.

Wir standen in der Raucherecke der Gesamtschule, als die Germans kamen und uns den Franz wegnahmen. Umgedrehte Baseballmützen, weite Hosen, stellten sie sich vor uns auf. Sie waren zu acht, trugen alle das gleiche T-Shirt, auf der Brust ein Schriftzug: WRC – Weilberg Rap Crew. Sie standen da und guckten finster. Körperhaltung und Mimik aus dem Musikfernsehen abgeguckt, vorm Spiegel einstudiert. Ein kleiner Dicker mit Aknegesicht drängelte aus der zweiten Reihe nach vorne in Richtung Franz. In seine rechte Augenbraue hatte er ein Muster rasiert. Er hielt dem Franz die Hand hin.

Yo Nigger, was geht? Schlag ein!

Nigger?

Rassist, zischte die Dana.

Ist’n Kompliment, Bruder.

Es hat dem Franz gefallen, dass ihm jemand wegen seiner Hautfarbe Komplimente machte. Das war neu. Die Hand des Rappers war noch oben, und der Franz schlug ein.

Am nächsten Tag kamen sie wieder, drückten ihm Kassetten in die Hand und luden ihn zu einer Party ein.

Kann ich meine Freunde mitbringen?

Man beäugte uns.

Muss nicht sein.

Arschlöcher, sagte die Dana, als sie wieder weg waren.

Der Franz steckte die Kassetten in den Rucksack.

Ich finde, die sind in Ordnung.

Mit Goldketten, Camouflagehosen, Basketballschuhen und WRC-Shirt stolzierte der Franz von nun an wippenden Schrittes durch Weilberg. Ein echter Halb-Afroamerikaner, der weiß, wo es lang geht.

Die neue Popularität vom Franz entging auch seinen Eltern nicht. In ihren Augen entwickelte ihr Sorgenkind eine Freude am Leben, die es unbedingt galt, aufrechtzuerhalten. Koste es, was es wolle. Die Mutter fuhr mit ihm nach Frankfurt, kaufte ihm Klamotten und alle Maxisingles, die er wollte. Der Stiefvater machte Überstunden, gab seinen Partyraum auf und baute dem Franz eine Einliegerwohnung ins Kellergeschoss.

Zweiundvierzig Quadratmeter Wohnfläche, mit eigener Eingangstür und eigener Klingel. Perfekt für einen Kleinstadtdealer, wie der Franz es werden sollte.

Warum ist das so mit dir und mir?, hatte die Dana gefragt, als der Mitch und der Franz in der Tankstelle waren, um Whiskey-Cola in Dosen zu kaufen.

Weiß nicht, habe ich gesagt.

Weiß nicht, weiß nicht, hat die Dana mich nachgeäfft, der Franz und der Mitch kamen zurück und nicht mal zwei Minuten später passierte es. Der Hund kam von rechts aus einer Seitenstraße, ich versuchte auszuweichen, das Auto geriet ins Schleudern, kollidierte leicht mit einem 5er BMW und landete auf einer Verkehrsinsel. Dann ein lauter Knall. Der Lieferwagen einer türkischen Bäckerei war uns ausgewichen und gegen eine Parkuhr gekracht. Die Dana saß auf dem Beifahrersitz und ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Ich hörte nichts. Aus den Augenwinkeln sah ich den leblosen Körper des Hundes, halb verdeckt von einem Blech mit Baklava, neben ihm ein Fahrrad, ein Mann. Die Dana schüttelte mich und sagte irgendwas, und ganz langsam schnallte ich mich ab, öffnete die Tür und stieg aus. Aus einem Imbiss kamen Männer gerannt. Sie wollten helfen. Meine Knie zitterten. Ich lehnte mich ans Auto und schloss die Augen.

Es war der Mitch, der als erster nach Frankfurt gefahren war, um Gras zu besorgen. Der Franz hatte ihn darum gebeten, und damals tat der Mitch noch alles, worum der Franz ihn bat. Die Vormachtstellung vom Franz in der Weilberg Rap Crew war nicht unangefochten, und um seine Position zu stärken, hatte er beschlossen, mit dem Dealen anzufangen. Aber wie er das bewerkstelligen sollte, wusste der Franz nicht, und so kam es, dass der Mitch fast eine Stunde lang mit Sonnenbrille und tief ins Gesicht gezogenem Basecap nervös durchs Frankfurter Bahnhofsviertel geschlichen war, bis ihn endlich jemand anquatschte, ob er was zu rauchen kaufen wolle. Der Mitch hat dann auf offener Straße drei Hunderter aus der Hosentasche gezogen, damit rumgewedelt, und von dem Dealer eine Backpfeife kassiert.

Verpiss dich.

Am nächsten Tag fuhr der Mitch nochmal nach Frankfurt, ging schnurstracks auf den Typen von gestern zu und sagte:

Ich bin aus Weilberg. Ich will Dealer werden.

Der Typ lachte, packte den Mitch am Kragen und zerrte ihn ins Hinterzimmer eines jugoslawischen Restaurants. Kurze Zeit später ist der Mitch mit fünfzig Gramm Gras im Rucksack wieder in die S-Bahn gestiegen.

Ein Mann namens Drago hatte sich seine Adresse aus dem Schülerausweis abgeschrieben.

Kein Wort. Zu niemand. Sonst bist du dran.

Zwei Tage später war der Franz ein echter Grasdealer mit Couch und Spielkonsole. Alle wollten seine Freunde sein, alle wollten sie sein Gras, wollten sie mit ihm auf dem Sofa sitzen und sich den Blödsinn anhören, den er verzapfte. Sie haben bei ihm geklingelt, und er hat sie alle reingelassen. Dass die da unten kifften, haben die Eltern natürlich mitbekommen. Aber sie haben es runtergeredet, der Franz würde da unten im Keller mit ganz Weilberg die Friedenspfeife rauchen, sie haben gelacht.

Als ich meine Augen wieder öffne, sind die Bullen da. Sie sperren die Straße ab, befragen Zeugen, fotografieren, man fühlt meinen Puls, dann muss ich pusten. Die Dana steht neben mir und hält meine Hand.

Nullkommanull. Der Bulle ist enttäuscht.

Auf der Straße stehen zwei Typen und schreien sich an, überall Fladenbrote, Börek, Sesamringe. Sie stecken den Hund in einen Müllsack. Der Radfahrer sitzt in eine Decke gehüllt auf der Motorhaube des BMWs und weint. Ein Bulle redet auf ihn ein. Schließlich bläst auch er ins Röhrchen. Zweikommasechs.

Alles seine Schuld.

Stammelnd versuche ich, den Unfallhergang zu schildern. Ich habe Schwierigkeiten, die Dana übernimmt.

Der Bulle wirkt gelangweilt und als die Dana fertig ist, fragt er, ob wir andere Substanzen zu uns genommen hätten?

Der Franz will wissen, was den Bullen das angehe. Der Mitch tritt ihm gegens Schienbein. Zu spät, der Bulle fragt den Franz, ob er was zu verbergen hätte?

Nein.

Durchsuchung. Beine breit, Hände aufs Autodach. Keinen Mucks. Der Bulle findet einen Krümel Shit. Der Franz sieht sich nach Hilfe um, aber der schnauzbärtige Oberbulle, dem der Fund stolz präsentiert wird, sagt, das sei jetzt nicht so wichtig, streichelt dem Franz über den Kopf und lässt den Krümel in seiner Hosentasche verschwinden.

Er gibt jedem von uns eine Visitenkarte. Er sei jederzeit erreichbar, falls wir psychologische Betreuung bräuchten.

Wegen dem Hund, oder was?, die Dana runzelt die Stirn, will ihm die Karte zurückgeben.

Zum Beispiel. Und bei sonstigen Problemen.

Er sieht zum Franz.

Vergessen sie nicht, die Versicherung zu informieren.

Wir dürfen gehen. Ich will nicht ins Wohnheim, wo um diese Uhrzeit die Küche voller Menschen ist und Partys auf dem Flur gefeiert werden. Die Dana nimmt mich in den Arm.

Komm doch mit zu mir, sagt sie.

Der Franz steht etwas abseits, noch ganz blass vor Schreck.

Der Mitch knabbert an den Nägeln.

Ich schüttle den Kopf.

Und du?

Ich komm schon klar.

Die Dana verkneift sich das Beleidigtsein, zieht ihr Fahrrad aus dem Kofferraum und fährt nach Hause.