Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

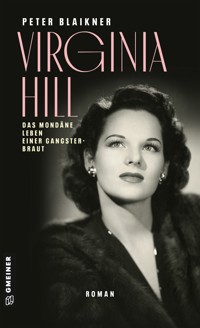

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Gangsterbraut Virginia Hill

- Sprache: Deutsch

Virginia Hill stammt aus ärmlichsten Verhältnissen und arbeitet sich mit Sex-Appeal, Dreistigkeit und Entschlossenheit hinauf in die höchsten Kreise der Cosa Nostra, der amerikanischen Mafia. Sie bedient sich der Männer gnadenlos, um ihre Ziele zu erreichen, wird die Geliebte und Vertraute von Gangsterbossen wie Joe Adonis und Bugsy Siegel, dem Gründer von Las Vegas. Bis sie sich in Sun Valley in den österreichischen Skilehrer Hans Hauser verliebt. Für ihn bricht sie mit der Mafia und lässt ihr bisheriges Leben hinter sich. Doch ihre Vergangenheit ist noch sehr lebendig …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 354

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Blaikner

Virginia Hill

Roman

Impressum

Die Geschichte spielt vor einem realen historischen Hintergrund. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind deshalb keineswegs zufällig, sondern gewollt. Einige Figuren des Romans und auch Teile der Handlung sind jedoch frei erfunden. Hier sind Ähnlichkeiten rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Bernard of Hollywood

ISBN 978-3-8392-7272-5

Lied

She knows nothing about books

About religion, philosophy

Nothing about how the continent looks

And the global geography

She knows nothing about the devils below

And the angels who fly above

But she knows, oh yes she knows

All about love

Billie

Erster Teil

1

Der Zug hatte Verspätung, als er im Bahnhof von Cheyenne, der Hauptstadt von Wyoming, ankam. Sie richtete sich im Bett ihres komfortablen Schlafwagenabteils auf, zog die Vorhänge zurück und sah gelangweilt hinaus. Gebäude mit großen Fenstern, grau in grau. Gestern Nachmittag war sie in Chicago in den Zug gestiegen, ihr alter Freund Nat Coiner hatte ihr zu dieser Reise geraten: »Nach dem ganzen Trubel solltest du dich richtig erholen. Wie wär’s mit Sun Valley, Virginia? Eine herrliche Gegend in den Rocky Mountains! Ich war geschäftlich mal dort. Da kannst du im Schnee herumwandern, Schneemänner bauen und, wenn du willst, sogar Ski fahren.« Nun hatte sie etwas mehr als die Hälfte der Strecke hinter sich und wartete darauf, dass es weiterging. Sie hatte nicht gut geschlafen, was nicht nur am Rütteln des Schlafwagens auf den Gleisen lag, sondern auch daran, dass sie die Folgen der vergangenen Silvesterparty immer noch spürte. Die Party dauerte drei Nächte lang, bis gestern Morgen. Immerhin feierte man mit dem Wechsel in das Jahr 1950 auch den Eintritt in ein neues Jahrzehnt. Sie erwartete sich viel von diesem neuen Jahr, von diesem neuen Jahrzehnt, ein sorgenloses, freies und unabhängiges Leben. »Die 50er-Jahre gehören mir!«, sagte sie sich, so als könnten die vergangenen Jahre von ihr abfallen wie das Laub von den Bäumen im Herbst. Und wie könnte man besser in so einen neuen Lebensabschnitt starten als mit einer Erholung in den Bergen.

Der Schlafwagen-Steward brachte das Frühstück auf einem silbernen Tablett, zwei Spiegeleier, getoastete Weißbrotscheiben, Butter, Marmelade, Kaffee und ein Glas Orangensaft. »Guten Morgen, Mrs. Hill«, sagte er. »Bitte sehr, Ihr Frühstück!«

»Wie lang will denn dieser Zug hier noch stehen bleiben?«, fragte sie verärgert.

»Es werden nur schnell ein paar Waggons abgehängt, angehängt, herumgeschoben, rangiert, wie wir von der Eisenbahn sagen, dann geht es gleich weiter.« Er tat so, als würde er sich auskennen, hatte aber keine Ahnung davon, was gerade im Bahnhof von Cheyenne vor sich ging. »Anschlussverbindung nach Denver, das dauert immer ein wenig.«

»Noch mehr Verspätung?«, fuhr sie ihn an. Er lächelte unschuldig. Sie kannte Denver, ein miserables Nest, das sich Großstadt nannte und kein Recht hatte, ihr nun mit einer Zugverspätung Zeit zu stehlen. Der Steward zog sich aus dem Abteil zurück. Virginia hatte das Gefühl, schon seit Tagen nichts mehr gegessen zu haben, obwohl ihr erst gestern Abend im Speisewagen ein Dinner serviert worden war. Sie stürzte sich auf ihr Frühstück. Spiegeleier, Toast und Butter liebte sie über alles, ein einfaches Essen, jedoch, wie sie fand, von einer gewissen Eleganz und Vornehmheit. Sie tauchte ein Stück Toast in das Gelbe eines Spiegeleis und sah zu, wie es sich auf dem Teller ausbreitete. Obwohl es natürlich als unschicklich galt, schleckte sie, da sie allein war, so wie früher als Kind den Teller ab, als der Schlafwagen-Steward die Tür zum Abteil sanft öffnete, geradewegs zu ihr hinsah, kurz mit den Mundwinkeln zuckte, leicht grinste und sagte: »Alles zu Ihrer Zufriedenheit, Madam?« Sie erwiderte seinen Blick mit einem vernichtenden Nicken. »Das nächste Mal klopfen Sie gefälligst an, bevor Sie in das Schlafzimmer einer Dame kommen!« Etwas verlegen, aber wie immer freundlich lächelnd, zog er sich schnell zurück. Dieser Blick, diese stechenden, fordernden Augen, dieses Zucken um den Mund, all das erinnerte sie an jemanden, den sie gut kannte. Sie erschrak, denn sie musste an ihre Kindheit in Alabama denken, an ihren Vater, diesen Pferdehändler mit irisch-indianischen Wurzeln, der mit zunehmendem Alter immer mehr soff und in seinem Rausch alle verprügelte, die er zwischen die Finger kriegte. Da die Kinder dann rasch das Weite suchten, erwischte er meistens seine Frau, die zu langsam war, sich nicht wehren konnte oder wollte, aus welchen Gründen auch immer. Virginia, das sechste von zehn Kindern, gelang es fast immer, sich vor dem wütenden Vater zu verstecken. Als sie sieben Jahre alt war und ihr Vater sie wieder einmal wegen einer Kleinigkeit verprügeln wollte, nahm sie mehr aus Reflex denn aus Berechnung die auf dem Herd stehende gusseiserne Bratpfanne und schlug damit auf ihren Vater ein. In der Pfanne befand sich heißes Fett, mit dem ihre Mutter Würste braten wollte. Das Fett spritzte dem Vater auf die Brust, er stieß einen kurzen Schrei aus, spürte die Schmerzen, tat aber so, als würde ihm das nichts ausmachen. Er beugte sich zu Virginia, hob die Hand und wollte die Bratpfanne, deren Stiel sie immer noch fest umklammerte, an sich reißen. Doch dann sah er in ihrem Blick eine derart entschlossene Wut, dass er plötzlich so etwas wie Respekt vor ihr hatte, sofern der Begriff »Respekt« Teil seines Wortschatzes war. Er ging aus dem Haus und ließ seine Tochter von nun an in Ruhe. Umso mehr widmete er sich seiner Frau, die er nun fast täglich prügelte. Virginia flehte ihre Mutter an, sich doch von diesem Scheusal zu trennen, doch sie seufzte nur: »Das kann ich nicht. Das geht nicht. Du weißt doch, was dein Vater dann mit mir tun würde! Er findet mich überall, egal, wohin ich gehe.« Viele Möglichkeiten, irgendwohin zu gehen, hatte sie nicht. In der Nachbarschaft gab es kaum einen Ehemann, der sich nicht regelmäßig betrank und Spaß daran hatte, seine Ehefrau so zu behandeln, wie er es für richtig hielt. Damit fand man sich ab, man fühlte dabei fast schon so etwas wie eine Normalität, die aus der Verbundenheit mit den anderen erwuchs, denen es auch so erging. Spätestens jetzt war es für Virginia klar, dass ihr Leben hier nur das Warten auf den Absprung in ein anderes war.

Ihr Vater nannte sich Geschäftsmann, der eines gegen das andere eintauschte. Er war geschickt und hart im Verhandeln, hatte die Gabe, den Leuten alles Mögliche einzureden, und gab ihnen stets das Gefühl, zu ihrem Vorteil zu handeln, während er selbst dabei draufzahlte. Meist war genau das Gegenteil der Fall. Virginias jüngerer Bruder Chick sagte einmal: »Mein Vater konnte am Morgen das Haus verlassen und trug nichts bei sich als ein Taschenmesser. Am Abend kam er mit einem Pferd zurück.« Wenn er sich betrunken schlafen legte, stahl ihm Virginia Geldscheine aus der Hosentasche und ging damit ins Kino statt in die Schule. Wenn sie erst am Abend nach Hause zurückkehrte, sagte sie immer, dass sie in der Schule hätte nachsitzen müssen. Ihr Vater meinte dann: »Ich wusste schon immer, dass du die allerschlechteste Schülerin der ganzen Schule bist. Kein Wunder, dass sie dich so oft dort behalten.«

Virginia hatte nur den Wunsch, bald erwachsen zu werden, um aus diesem Elend, aus der Armut ihrer Umgebung, aus diesem ganzen Dreck auszubrechen, ihren gewalttätigen Vater hinter sich zu lassen und ihn so schnell wie möglich zu vergessen. Und nun musste sie ausgerechnet dieser Schlafwagen-Steward an ihn erinnern, weit weg von Alabama, weit weg von ihrer Kindheit, wo sie noch barfuß zur Schule ging, weil sie sich keine Schuhe leisten konnte. Jetzt hatte sie Schuhe im Überfluss, die Kästen in ihren Wohnungen waren voll damit.

Schon in der Schule, wo sie mit Kindern zusammenkam, die nicht arm waren, die nicht immer dieselben Kleider anhatten, deren Eltern ihnen Schuhe kaufen konnten, sogar zwei Paar Schuhe, war ihr klar, dass Geld der Schlüssel zu einem besseren Leben war. Sie bettelte wildfremde Männer an, meist Durchreisende, die in der Gegend geschäftlich zu tun hatten, sie mögen ihr am Kiosk von Jack ein Buch kaufen, ein Lexikon, in dem viele Begriffe erklärt wurden, mit schönen Bildern verziert, ein Buch, das sie sich nicht leisten konnte und das ihr helfen würde, in der Schule noch besser zu lernen. Ihr unschuldiger Blick hatte oft die gewünschte Wirkung, manche Männer bekamen Mitleid mit dem armen, bildungshungrigen Mädchen, das weniger Möglichkeiten hatte als andere. Stolz und dankbar ging sie mit dem Buch vom Kiosk weg, um dann, wenn sich der mildtätige Herr entfernt hatte, wieder umzukehren, Jack das Buch zurückzugeben und sich den Preis, den der Herr dafür bezahlt hatte, mit Jack zu teilen. So drehte dieses Buch im Lauf eines Schuljahres einige Runden und brachte sowohl für Virginia als auch für Jack eine schöne Summe Geld zusammen.

Als sie 15 Jahre alt war, bot sie sich an, bei begüterten Nachbarn auf deren Kinder aufzupassen, damit die Eltern ausgehen konnten. Sie wurde gut dafür bezahlt. Dabei bemerkte sie immer öfter, dass ihr die Ehemänner auf die Beine und auf den unter der Bluse bereits gut zu erkennenden spitzen Busen starrten. Einmal, als gerade niemand im Haus war, lockte sie einer dieser Ehemänner in ein Zimmer und zog sich die Hose aus. Sie musste lachen, als sie ihn halb nackt vor sich stehen sah, und dachte dabei an den alten brüchigen Gartenschlauch in der Garage ihres Vaters, während der Mann schwitzend dastand und seufzte, sie möge doch näher kommen. Er würde ihr einen Dollar für etwas geben, das sie damals noch nicht kannte. Sie verstand jedenfalls, dass es diesen einen Dollar nicht wert war, noch länger bei einem schlauchigen, stotternden, geifernden Kerl zu bleiben, verließ das Haus und ging nie wieder hin.

Sie lernte den um zwei Jahre älteren George kennen und beschloss, er sei der Mann, mit dem sie die Liebe erfahren wollte, dieses ewige Spiel von Mann und Frau, von dem sie schon so viel gehört hatte. Sie ließ sich von ihm ausziehen, denn das gehörte, wie er sagte, dazu und legte sich bereitwillig unter ihn. Als sie langsam begann, dieses Spiel ein wenig zu genießen, war er auch schon wieder fertig damit. Sie verstand nicht, warum die Leute so ein Aufsehen wegen dieser Sache machten. Sie probierte es noch mehrmals mit ihm, immer mit demselben Resultat. Ihm schien es zu gefallen, sie langweilte sich dabei, starrte an die Zimmerdecke und beobachtete gespannt, wie sich der Verputz in diesem schäbigen Raum, in dem es nach gekochtem Kraut roch, an einigen Stellen zu lösen begann. Immerhin erschien ihr George als die ideale Möglichkeit, um endlich aus der Kleinstadt und aus diesem Hin und Her zwischen Vater, Mutter, Geschwistern und Gewalttätigkeit zu entkommen. Er hatte etwas Geld und ein Auto. Als ihr Vater wieder einmal seinen Rausch ausschlief, lief sie von zu Hause weg, setzte sich zu George in den Ford und forderte ihn auf, mit ihr wegzufahren, wenn er sie wirklich liebte und weiterhin von ihr erwarten würde, sich mit ihm ins Bett zu legen. Sie wollte nach Chicago, wo eine Weltausstellung stattfand, von der sie gehört hatte. Sie war gerade 17, noch minderjährig und vertraute darauf, dass George sie vor der Polizei beschützen und als seine Ehefrau ausgeben würde. Von der Polizei wäre sie sicher sofort nach Hause zurückgeschickt worden, zurück zu ihrem Vater, der sie für ihr Ausreißen hart bestraft und zu Hause eingesperrt hätte, um ihr diesen Freiheitsdrang für alle Zeit auszutreiben. Jedoch noch bevor sie volljährig war, hielt sie es bei George nicht mehr aus und ließ ihn, der sich immer mehr zu einem eifersüchtigen, lästigen und arbeitsscheuen Individuum entwickelt hatte, irgendwo in einer Bar in Chicago stehen. Nun ging sie ihre eigenen Wege. Bis zum Schluss der gemeinsamen Zeit war es George nicht gelungen, ihr zu zeigen, was an dieser Liebe zwischen Mann und Frau, von der die Mädchen mit glühenden Gesichtern schwärmten, so besonders war.

2

Der Zug hatte Cheyenne gerade verlassen, die mächtige gelbe Diesellokomotive zog die Waggons weiter nach Westen. Der Schlafwagen-Steward klopfte an die Tür. Nachdem sie laut »ja« gesagt hatte, kam er in ihr Abteil, nahm das Frühstücksgeschirr und blickte freundlich lächelnd und zuvorkommend zu ihr hin. »Haben Sie noch einen Wunsch, Madam?« Die Erinnerung an ihren Vater war verflogen. »Ja«, sagte sie in fast befehlendem Ton. »Bringen Sie mir eine Flasche Champagner!«

»Ist es nicht etwas früh am Tag, um Alkohol zu trinken?«

»Was geht denn Sie das an? Erstens ist Champagner kein Alkohol wie zum Beispiel Bourbon, sondern Medizin wie zum Beispiel Aspirin, wenn Ihnen das ein Begriff ist. Und zweitens sind die Prohibitionsgesetze schon seit über 15 Jahren abgeschafft, ganz gleich zu welcher Tageszeit.«

»Sehr wohl, Madam«, sagte er leicht geknickt und fügte nach kurzem Nachdenken hinzu: »Dann tun wir einfach so, als wären wir in Frankreich. Denn dort haben wir bereits Nachmittag. Und der Champagner kommt ja auch von dort. Passt also alles bestens zusammen, oder?« Virginia musste laut lachen, dann lachte auch der Steward, froh darüber, dass seine kleine witzige Anmerkung so gut angekommen war und die Laune der Dame gehoben hatte, und verließ das Abteil. Sie spürte immer noch die Nachwirkungen der ausschweifenden mehrtägigen Silvesterparty und versuchte nun, sie mit dem nobelsten aller Getränke, mit Champagner zu bekämpfen. Das half meistens in solchen Fällen. Die durch den Alkohol verursachte körperliche Niedergeschlagenheit am Tag danach hatte sie schon bei ihrem Vater bemerkt, der sie seinerzeit regelmäßig niederkämpfte, jedoch nicht mit Champagner, den er sich nie hätte leisten können, sondern mit billigem Schnaps, der den billigen Restschnaps vom vortägigen Rausch im Schädel besänftigen sollte. Gerade in der Zeit der Prohibition, die im Jahr 1920 von Präsident Herbert Hoover eingeführt worden war, um den Alkoholismus im Land zu bekämpfen, entwickelte sich ihr Vater zum Alkoholiker. Die Tatsache, den Alkohol nun illegal erwerben zu müssen, reizte ihn und gab dem Trinken eine neue, fast edle Existenzberechtigung. Er deckte sich jeden Tag mit einer Flasche Schnaps ein und versteckte die Flaschen gern im Wasser der gefüllten Regentonne hinter dem Haus. Dort waren sie sicher vor eventuellen Kontrollen und blieben sogar kühl. Da nun aber nicht immer ordentlich gebrannter Schnaps zur Verfügung stand, wurde dort und da auch minderer Fusel mit giftigen Rückständen erzeugt und verkauft. Solchen Erzeugnissen, die er zunächst dank seiner robusten allgemeinen körperlichen Verfassung ohne größere Schäden zu überstehen schien, fiel letztlich auch ihr Vater zum Opfer.

Alkohol, hochwertiger oder schlecht gemachter, stand trotz der strengen Prohibitionsgesetze über all die Jahre immer zur Verfügung, dafür sorgten organisierte Banden, die mit dem illegalen Alkoholhandel reich wurden, ihn schwunghaft und einträglich betrieben und sich schließlich zusammenschlossen, um ihn besser kontrollieren zu können und noch mehr davon zu profitieren. Nachdem die Prohibitionsgesetze, die in keiner Weise die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt hatten, im Jahr 1933 durch den neu gewählten Präsidenten Franklin D. Roosevelt wieder abgeschafft worden waren, wandten sich die groß gewordenen Organisationen verstärkt anderen Arbeitsbereichen zu wie Drogenhandel, Prostitution, Erpressung von Schutzgeldern und verbotenem Glücksspiel, das nun oft in jenen Hinterhöfen und Kellern angeboten wurde, wo man vorher illegal Whisky verkauft hatte. Die mächtigste dieser Organisationen war die Cosa Nostra, deren höchste Bosse Virginia Hill in ihrer umfassenden Bedeutung, in ihrer abgründigen Brutalität und mit ihren kleinkarierten Eitelkeiten bald kennenlernen sollte.

Der Champagner wurde serviert, Veuve Clicquot, eine der teuersten Champagnermarken weltweit. Die Eisenbahngesellschaft, die Union Pacific Railway, die eine der Zugverbindungen zur Westküste betrieb, hatte Stil. Virginia schenkte sich ein und trank in kleinen Schlucken, was ein allmähliches angenehmes Erwachen ihrer Lebensgeister zur Folge hatte. Sie trank gern Champagner, auch Wein, besonders Rotwein, und auch Whisky, aber nur den besten. Der gesundheitliche Verfall ihres Vaters durch billigen Fusel war ihr noch in Erinnerung. Er wurde immer gewalttätiger, schrie nur noch herum und verblödete zusehends. Nur wenn er schlief, konnte das Leben in ihrer Familie ruhig und sogar fast schon gemütlich seinen Lauf nehmen. Gott sei Dank schlief er mit den Jahren immer länger, bis er eines Tages gar nicht mehr aufwachte. Aber da war Virginia schon längst in Chicago. Sie versuchte, als Kellnerin in Bars und Restaurants über die Runden zu kommen, und hatte ein kleines Zimmer in einer Wohnung, die von Kollegen und Kolleginnen aus dem Gastgewerbe bewohnt war. Diese Wohnung lag in einem Vorstadtviertel von Chicago, in dem hauptsächlich Ganoven, Zuhälter und Huren verkehrten. Einer der Zuhälter wollte, dass sie für ihn arbeitete. Sie überschüttete ihn mit den wüstesten Ausdrücken, die ihr in den Sinn kamen, und schlug so lange auf ihn ein, bis er wie ein geprügelter Hund mit blutender Nase davonschlich. Das war das erste Mal, dass sie einem Mann die Nase blutig schlug. Sie wunderte sich über ihren umfangreichen speziell ausgeprägten Wortschatz, der sich mit den Jahren in ihr angereichert hatte, und war erstaunt über ihr Talent, sich mit den Fäusten zu wehren, eine Gabe, der sie von nun an vertrauen sollte. Sie lernte nach und nach alle möglichen Arten von Männern kennen, solche mit einem anziehenden Äußeren und einem abstoßenden Innenleben, freundliche und falsche, meist mehr arme als reiche und auch Männer, die ihr im Gegensatz zu George endlich zeigten, warum sich Mann und Frau so gern miteinander in ein Bett legten. Doch wie seinerzeit George aus Alabama entwickelten sich die meisten Männer, denen sie begegnete, sehr bald zu eifersüchtigen, gewalttätigen Trinkern, auf die sie gern verzichten konnte. Um so ein Leben zu führen, hätte das nicht sehr große Mädchen mit den schönen Beinen, dem auffallenden Busen, dem kastanienbraunen Haar und den vielversprechenden Lippen auch in ihrem Südstaatennest bleiben können.

Eine Freundin sagte ihr, dass sie als sogenanntes Taxigirl in einem Tanzlokal arbeite und gut dabei verdiene. Sie tanzte mit Männern, ließ sich für jeden Tanz bezahlen und an der Bar zu Drinks einladen, die wie teurer Bourbon aussahen, in Wirklichkeit aber nur aus gefärbtem Wasser bestanden. Sie war am Umsatz der von den Männern konsumierten alkoholischen Getränke beteiligt. Es bestand keine Verpflichtung, mit diesen Männern vom Tanzlokal in das Zimmer eines nahe gelegenen Hotels zu gehen, man konnte derartige einträgliche Vorschläge ablehnen, man musste aber nicht. Virginia liebte es zu tanzen, verdiente als Taxigirl ganz gut, leistete sich erstmals in ihrem Leben schöne, besondere Kleider, konnte ein besseres Zimmer mieten und fand über einen Freund eine zusätzliche Anstellung als Kellnerin in einem Restaurant des San Carlo Italian Village, das vor Kurzem als Bar- und Restaurantviertel gegründet worden war. Die Betreiber dieser Lokale waren zumeist ausgewanderte Sizilianer und deren in den USA geborene Kinder, die sich in der Mafia-Organisation Cosa Nostra zusammenfanden. Die Weltausstellung brachte viele Menschen nach Chicago: Geschäftsleute, Touristen, neugierige Besucher, die hier einfach etwas erleben wollten. Das wurde ihnen durch die Mitarbeiter der Cosa Nostra auf angenehmste und zuverlässigste Weise ermöglicht, es gab Restaurants, es mangelte nicht an Vergnügungslokalen und sogenannten Massagesalons, wo Damen ihre Dienste im Sinne der Prostitution anboten. Die Cosa Nostra verdiente jedes Mal ihren Anteil, wenn Geldscheine die Besitzer wechselten. Ein geringer Teil des Profits ging an Beamte und Polizisten, ohne deren Versprechen, sich nicht in diese Geschäfte einzumischen, vieles nicht möglich gewesen wäre. »Es gibt in Chicago mehr korrupte Bullen als Toiletten«, war im Italian Village, das bald nach seiner Eröffnung auch Little Italy genannt wurde, ein verbreiteter Ausspruch. Sogar am Verkauf von Souvenirs, Teller, Löffel, Puppen und so weiter, die jeweils das offizielle Bild oder das Wappen der Weltausstellung trugen, war die Cosa Nostra mit 20 Prozent beteiligt. Für alle diese finanziellen Transaktionen bot das von ihr kontrollierte San Carlo Italian Village einen geschäftsträchtigen Boden. Der damalige Boss, der 1899 in Brooklyn als Sohn italienischer Einwanderer geborene Al Capone, kassierte maßgeblich an der einträglichen Abwicklung des Ganzen, konnte sich jedoch an der Weltausstellung persönlich nicht erfreuen. Er wurde im Jahr 1931 wegen Steuerhinterziehung zu elf Jahren Gefängnis verurteilt und am 18. August 1934 in die zu einem Hochsicherheitsgefängnis umgebaute Festung auf der Insel Alcatraz in der Bucht von San Francisco verlegt. Das war eine Woche vor Virginia Hills 18. Geburtstag. Sie war endlich volljährig und fühlte sich so frei wie noch nie. Die Weltausstellung, die unter dem Motto A Century of Progress anlässlich der Hundertjahrfeier Chicagos abgehalten wurde, war noch bis Jahresende in vollem Gang.

3

Virginia war kurz eingeschlafen. Die Flasche Champagner stand neben dem Bett auf dem kleinen Tischchen, das halb eingeschenkte Glas daneben stieß immer wieder leicht an der Flasche an. Es klopfte an der Abteiltür. Virginia wachte auf. »Was gibt’s?«, fragte sie. Der Schlafwagen-Steward kam herein. »Entschuldigen Sie die Störung, Madam. Es ist wegen des Champagners. Mein Dienst endet hier. Ich steige an der nächsten Station aus.«

»Und was, bitte, hat Ihr Dienst mit dem Champagner zu tun?«

»Die Flasche kostet 78 Dollar 90. Bitte schön.« Virginia stand auf. »Aber das kann ja dann auch Ihr Kollege übernehmen. Bis nach Sun Valley ist es noch weit. Da werde ich vielleicht noch mehr von diesem Zeug bestellen.«

»Es ist leider so üblich, dass derjenige, der serviert, auch kassiert. Vorschriften.«

Vorschriften, dachte sie, Vorschriften, so ein Unsinn! Er will sich das Trinkgeld nicht entgehen lassen. Gleichzeitig hatte sie Respekt vor seiner Geschäftstüchtigkeit. Was hatte sie selbst damals in den Bars und Vergnügungslokalen von Chicago nicht alles unternommen, um ihren Kunden ein ordentliches Trinkgeld zu entlocken. Sie zog einen Hundertdollarschein aus ihrer großen schwarzen Handtasche und gab ihn dem Steward. »Stimmt so!«

»Sehr großzügig, Madam. Danke sehr. Brauchen wir eine Rechnung?«

»Rechnung? Wir?« Sie musste lachen. »Ich habe in meinem Leben noch keine Rechnung gebraucht. Und wir brauchen erst recht keine.«

»Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Reise und viel Vergnügen in Sun Valley. Es soll sehr schön sein dort in den Bergen.« Noch einmal sah sie seinen stechenden Blick, dann verschwand er aus dem Abteil. Von draußen hörte sie ihn fröhlich pfeifen. Sie schenkte sich ein weiteres Glas Champagner ein und bemerkte, dass die Flasche schon fast leer war. Kein Wunder, dachte sie, in so einer Flasche ist ja auch nicht viel drin.

Ein regelmäßiger Besucher in dem Restaurant, wo sie arbeitete, war Nat Coiner, ein ruhiger, höflicher Mann mit guten Manieren, 33 Jahre alt, wuchtig, etwas untersetzt, mit wenigen Haaren und massigen Gesichtszügen, die eine aschfarbene Hornbrille mit dicken Gläsern noch verstärkte. Er war Chefbuchhalter der Cosa Nostra in Chicago, ein enger Vertrauter Al Capones, verantwortlich für die Verbuchung jedes Dollars, den die Organisation verdiente und ausgab. Täglich gingen Hunderttausende Dollar durch seine Hände, in einer Zeit, als ein durchschnittlicher Arbeiter zehn Dollar in der Woche verdiente. Das meiste Geld stammte aus illegalen Geschäften wie Drogenhandel, Glücksspiel, Prostitution. Dieses Schwarzgeld musste, um es in den legalen Geldkreislauf überführen zu können, reingewaschen werden. Der Begriff der Geldwäsche wurde von Al Capone erfunden, der in Chicago Waschsalons betrieb, wo man seine Wäsche in Waschmaschinen waschen konnte. Er gab dafür mehr Einnahmen an, als in Wirklichkeit hereinkamen und füllte die Differenz mit Schwarzgeld auf. Bars, Restaurants, Hotels und Geschäfte, wo man alles Mögliche zum Verkauf anbot, waren dafür auch bestens geeignet. Das San Carlo Italian Village bestand hauptsächlich aus solchen Einrichtungen. Das Geld wurde offiziell als Einnahme verbucht und ordnungsgemäß versteuert, wodurch auch das Finanzamt profitierte. Somit hatten dessen behördlichen Vertreter von höchster Stelle Anweisungen, im Sinne der staatlichen Steuereinnahmen diese Geschäfte nicht allzu sehr zu stören.

Nat Coiner, unverheiratet und Frauen gegenüber ein wenig schüchtern, war bereits vor einiger Zeit auf Virginia Hill aufmerksam geworden. Der Ausdruck ihrer natürlichen Schönheit, die sie ganz beiläufig zur Schau stellte, ohne sich damit in Szene zu setzen, faszinierte ihn. Er gab ihr jedes Mal ein großzügiges Trinkgeld, das sie, ohne sich großartig zu bedanken und ohne ihn eines mehr als flüchtigen Blickes zu würdigen, annahm, als wäre das die selbstverständlichste Sache der Welt. Sie hatte schon seit einiger Zeit genug von diesen Männern, die sie nur für ein kurzes Erlebnis gefügig machen wollten, und sich angewöhnt, sie von oben herab zu behandeln und ihnen auf Distanz zu begegnen. Diese kühle, abweisende Haltung, diese stolze, fast schon unabhängige Art war ganz anders als die Anbiederung jener Mädchen, die darauf aus waren, sich einen reichen Mann zu angeln, sich von ihm verführen zu lassen und für ihr Leben ausgesorgt zu haben. Dafür nahmen sie auch eine lange langweilige Ehe in Kauf, denn alles hatte seinen Preis. Virginias Gesichtsausdruck war gleichmäßig, wirkte erhaben, doch auch ordinär, ihre körperliche Erscheinung hatte die Leichtigkeit eines unschuldig tänzelnden Mädchens, doch auch das Gewicht einer erfahrenen Frau, die mit beiden Beinen am Boden stand, bewandert in verschiedenen Abgründen, geheimnisvoll zurückhaltend und doch zu allem bereit. Das reizte Nat Coiner und machte Virginia für ihn interessant. Er brauchte jemanden, der unauffällig für diverse Aufgaben eingesetzt werden konnte. Eine Frau. Warum nicht? Wenigstens würde man ihr im Gegensatz zu den üblichen Typen die Zugehörigkeit zur Unterwelt nicht sofort ansehen.

Nat Coiner galt als einer der klügsten Buchmacher in Chicago, er hatte ein Büro an der Pferderennbahn, bot Wetten auf Pferde an, kassierte die Gewinne aus den Wetteinsätzen oder zahlte sie aus. Die Multiplikation der Quote mit dem Wetteinsatz ergab den möglichen Gewinn. Er hatte oft telegrafische Informationen, welches Pferd aus welchen Gründen auch immer gewinnen würde, er gab auch dementsprechende Informationen an Kollegen weiter, die ihm gefügig waren und sozusagen zur Familie gehörten.

»Virginia, magst du Pferde?«, fragte er sie eines Tages.

Sie war überrascht. »Ja«, antwortete sie unsicher. Sie liebte Pferde und erinnerte sich an ihre Kindheit in Alabama, wo sie mit ihren Schulfreunden durch die Gegend ritt, schnell wie der Wind mit dem sicheren Gefühl, frei zu sein und allen Schwierigkeiten davonzufliegen.

»Hast du Lust, morgen mit mir zur Pferderennbahn zu gehen?«, fragte er.

»Warum nicht«, sagte sie und schenkte ihm ein großzügiges Lächeln.

Von nun an nahm Coiner Virginia regelmäßig zur Pferderennbahn mit, machte sie mit den Pferdewetten vertraut und sorgte dafür, dass sie meistens gewann, manchmal sogar richtig viel Geld. Sie wusste jedoch nicht, dass Coiner hinter diesen Gewinnen steckte. Als ihr das später klar wurde, war sie bereits Teil seines geschäftlichen Netzwerks, seine fleißige und gelehrige Mitarbeiterin, die sich schnell an das viele Geld gewöhnte.

Wenn es einmal nicht so lief wie vereinbart, wenn Fehler im ausgeklügelten System passierten, wurde der Schuldige bald gefunden, manchmal ein Unbekannter, der Konkurrent einer anderen Organisation, der Coiner und seinen Getreuen ins Handwerk pfuschte. Manchmal führte die Spur lediglich zu einem Jockey, einem einfachen Angestellten, der die Pferde über die Rennbahn jagte und sich von den lukrativen Versprechen anderer dazu verleiten ließ, gewisse Abmachungen nicht einzuhalten. In solchen Fällen wurde Salvatore verständigt, ein ehemaliger Einbrecher, der sich einmal vor dem Richter auf die Frage nach dem Grund seines Einbruchs in einen Schnapsladen kurz angebunden rechtfertigte: »Weil er geschlossen war.« Salvatore wurde ein treuer Mitarbeiter der Cosa Nostra, er wusste immer, was mit Abtrünnigen zu geschehen hatte. Es war nicht schwer. Er sagte dann meist: »Ich bin psychologisch vorgegangen. Beton an die Füße und ab in die Tiefe.« Auf die Frage, was denn daran psychologisch sei, antwortete er: »Tiefenpsychologisch.« Er war der seltene Fall eines gebildeten ehemaligen Einbrechers.

Bei den Pferdewetten, einer legalen Form des Glücksspiels, da es sich hier um sportliche Wettkämpfe handelte, kam auch das bewährte System der Geldwäsche zum Einsatz. Man setzte das aus illegalen Geschäften verdiente Geld auf Pferde und gewann Beträge, die als legale Einnahmen verbucht und versteuert wurden. Auch wenn der Gewinn einmal geringer war als der Einsatz, machte man immer noch Profit.

Die Polizei wusste zwar von solchen Machenschaften, hatte jedoch von Edgar Hoover, dem Chef des FBI, immer wieder Anweisungen, sich hier nicht sonderlich einzumischen. Hoover war ein begeisterter Besucher der Rennbahn, er liebte Pferde über alles, sie waren sein größtes, vielleicht sogar sein einziges echtes Freizeitvergnügen. Noch mehr liebte er es, bei den Wetten zu gewinnen. Dass er fast immer gewann, dafür sorgte Nat Coiner höchstpersönlich. »Ich bin nichts anderes als eine Agentur, die die Ehrlichkeit der Pferderennen reguliert.«

Coiner war mit Buchmachern aus New York in engen Geschäftsbeziehungen, er setzte auf Pferde in New York, die New Yorker setzten auf Pferde in Chicago. Sie bauten gegenseitige Rückversicherungen gegen eventuelle Verluste auf und teilten sich dann die Gewinne. Das zu setzende Geld, meist Schwarzgeld, aber auch die erzielten Gewinne, mussten von einer Stadt in die andere gebracht werden. Zahlungen mit Schecks und Banküberweisungen wurden überwacht und konnten den Behörden auffallen, die Zugriff auf Bankkonten hatten. Reisende, die von einem Bundesstaat in den anderen reisten, wurden auf Bahnhöfen und Flughäfen immer wieder kontrolliert, um den Schmuggel zu unterbinden und das organisierte Verbrechen allgemein zu bekämpfen. Also brauchte Coiner Kuriere, die unauffällig große Summen Bargeld transportieren konnten, ohne bei den Behörden Verdacht zu erregen. Dafür schien ihm Virginia ideal. Darüber hinaus galt es, gestohlene Juwelen, Schmuckstücke, Goldmünzen und sogar Goldbarren, aber auch wertvolle Nerzmäntel zu Kunden in anderen Bundesstaaten zu liefern. Die Beträge aus dem Verkauf der Ware mussten nach Chicago gebracht werden, wo sie in den Bars, Restaurants und Hotels des Italian Village weiß gewaschen wurden.

»Ich will reich werden, ich will Geld haben, ich will, ich will, ich will!«, sagte sich Virginia, als sie merkte, was Coiner mit ihr vorhatte. »Und vor allem muss ich nicht mit ihm ins Bett, denn dafür scheint er sich nicht zu interessieren. Wahrscheinlich ist er zu sehr in seine Geschäfte verliebt. Gut für mich!«

Virginia erwies sich als zuverlässiger Kurier, sie reiste von einer Stadt in die andere, häufig mit dem Nachtzug von Chicago nach New York und wieder zurück. Manchmal nahm sie für ihre Reisen auch das Flugzeug, besonders für die weiteren Strecken von Chicago nach Miami, wohin die Cosa Nostra ebenfalls gute Geschäftsbeziehungen unterhielt. Coiner hatte schließlich so großes Vertrauen in Virginia, dass er sie sogar über den Atlantik nach Zürich fliegen ließ, um dort für die Organisation anonyme Schweizer Nummernkonten zu eröffnen und darauf Geld zu deponieren. Das Bargeld hatte sie dabei gern in ihrer großen schwarzen Handtasche, in Kosmetikkoffern und in Hutschachteln versteckt, aber auch unter der Kleidung am Körper verteilt. Sie trug bei ihren Reisen immer große, ausgefallene Hüte, sodass Hutschachteln zu ihrem logischen Gepäck gehörten.

Staatspolizisten und Agenten der Bundesbehörden verdächtigten sie nicht, Handlanger der Unterwelt zu sein, für sie war sie nicht mehr als eine reiche Dame, die aus reinem Vergnügen und wohl auch aus Langeweile von einer Party zur anderen reiste und Geld ausgab. Sie hielten Ausschau nach Männern mit dem typischen Äußeren von Verbrechern, die kurz angebunden waren und nicht viel redeten. Eine elegant gekleidete Frau, die in einer launigen Art gern alles Mögliche erzählte, die sie freundlich und mit einem leicht erotischen Zug um die Lippen anlächelte, verdächtigten sie nicht.

»Bitte! Tun Sie Ihre Pflicht!«, sagte Virginia Hill zu einem Polizisten, der an einem Bahnhof an der Grenze zu Pennsylvania ihr Gepäck durchsuchte. »Wühlen Sie nur in meiner Unterwäsche herum!«

»Ich will Ihnen natürlich nicht zu nahe treten, Madam. Aber dieser ganze Schmuck …!« Er zog eine Perlenkette zwischen den Büstenhaltern hervor.

»Den Schmuck habe ich mir sauer verdient«, sagte sie schnippisch. »Genau wie alles andere. Glauben Sie denn, ich war immer so wohlhabend? Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen. So wie Sie. Denn sonst würden Sie wohl nicht bei der Polizei arbeiten. Woher kommen Sie denn?«

»Alabama«, antwortete er.

»Sweet home Alabama! Wie ich! Vielleicht sind wir sogar miteinander verwandt. Und da kommen Sie hierher, um redliche Landsleute zu belästigen.«

Der Polizist fühlte eine angenehme Verbundenheit mit dieser Lady. »Sie doch nicht, Madam. Sie sind ja keine Schmugglerin«, sagte er mit einem Lächeln und starrte sie an.

»Was schauen Sie denn so? Gefalle ich Ihnen nicht? Bin ich Ihnen zu dick?«

»Im Gegenteil, Sie sind genau richtig«, antwortete er.

Virginia war tatsächlich in solchen Situationen dicker als sonst, trug sie doch zwei bis drei Nerzmäntel übereinander, die auf dem Weg zu einem neuen Besitzer waren, der sie einer Geliebten oder seiner Ehefrau schenken würde. Unter den Mänteln hatte sie meist mehrere silberne oder goldene, mit Diamanten und Rubinen besetzte Ketten um den Hals.

»Was glauben Sie, was da alles hin und her geschoben wird«, fuhr der Polizist fort, »Gold, Juwelen, Drogen. Da muss man gut aufpassen. Und ich bin einer, dem nichts entgeht.«

»Sie kennen sich aber aus!«, sagte Virginia. »Und so einer wie Sie arbeitet bei der Polizei. Eindeutig überqualifiziert. Sie gehören in eine Schlüsselposition. Mit top Bezahlung. Ich werde schauen, was sich da machen lässt. Man sieht sich wieder.« Der Polizist grinste respektvoll und ließ sie ohne Probleme weiterreisen. Vielleicht könnte diese Dame ja wirklich ihren Einfluss geltend machen, um aus einem schlecht verdienenden Polizisten einen gut verdienenden zu machen.

Virginia Hill verdiente bestens, sie gewöhnte sich schnell an den über sie hereingebrochenen Luxus, hatte erstmals in ihrem Leben das wunderbare Gefühl, großes Glück zu haben, auch wenn sie dem Glück ständig nachhelfen und dafür hart arbeiten musste. Aber es zahlte sich aus. Sie wurde süchtig nach Nerzmänteln, nach Seidenstrümpfen, teuren Schuhen, feinen Kleidern und natürlich nach Geld, häufte immer mehr Dollarscheine an und wollte nie wieder darauf verzichten. Sie wohnte mit Nat Coiner meist Zimmer an Zimmer, zuerst in einfachen Hotels, später im Sheraton, schließlich mieteten sie zwei Apartments auf verschiedenen Etagen in den Delaware Towers, einem Wolkenkratzer in der Delaware Street in Chicago. Ihre Beziehung zu Nat war anders als die zu den anderen Männern, mehr wie die einer Schwester zu ihrem großen Bruder, sie sollte über 30 Jahre lang anhalten und alle Liebhaber Virginias und auch ihre drei Ehemänner überdauern.

4

Es klopfte an der Tür. »Herein!«, sagte sie mit ihrer leicht schnarrenden, etwas schrillen Stimme, die mehr an eine Verkäuferin auf dem Fischmarkt denken ließ als an eine Lady aus der besseren Gesellschaft, die sie in den Augen des Zugpersonals und der Mitreisenden war. Der Kollege des vorhin ausgestiegenen Schlafwagen-Stewards öffnete die Tür und trat ein. Er sah gut aus, war jung, machte einen offenherzigen Eindruck und wusste anscheinend, dass man anklopfte, bevor man in ihr Abteil ging. Wahrscheinlich hatte ihn sein Kollege diesbezüglich unterwiesen. »Verzeihung, Madam!«, sagte er und begann, das Bett zu einem Sitz umzubauen. »Damit Sie es auch schön gemütlich haben, Madam. Service wird bei uns groß geschrieben, das wäre das Geheimnis unseres Erfolges. Was meinen Sie, Madam?« Und bevor sie noch antworten konnte, plapperte er schon weiter: »Unser Zug, der City of Portland, ist einer der komfortabelsten Züge im ganzen Land. Und auch einer der schnellsten. Er macht 60 Meilen Durchschnittsgeschwindigkeit von Chicago bis Portland. In der Ebene zwischen Omaha und Cheyenne bringt er es stellenweise sogar bis auf 100 Meilen. Stellen Sie sich das mal vor! Das war mitten in der Nacht. Da haben Sie wahrscheinlich tief geschlafen und gar nichts davon bemerkt.«

»Und trotzdem hat der Zug Verspätung«, sagte Virginia.

»Aber nicht mehr lange, denn die Union Pacific ist bekannt dafür, jede Verspätung bis zum Endbahnhof aufzuholen. Also bis Portland. Wahrscheinlich schaffen wir es sogar schon bis Shoshone, von Cheyenne nach Shoshone, sozusagen von einem Indianerstamm zum anderen.« Er lachte und redete weiter: »Da müssten Sie dann aussteigen, um den Bus nach Sun Valley zu nehmen. Früher gab es von Shoshone nach Sun Valley sogar eine Zugverbindung, die wurde aber eingestellt. Ich glaube, man hatte keine Lust mehr, die Schienen vom Schnee frei zu räumen. Das war auch auf Dauer zu teuer. Wenn es dort nämlich schneit, dann schneit es.« Virginia lächelte gequält. Er fuhr fort. »Ich werde Sie rechtzeitig informieren, bevor wir in Shoshone ankommen. Heute Abend gegen 19.30 Uhr. Ohne Verspätung, Sie werden sehen.« Er war mit dem Umbau des Bettes endlich fertig. »So, Madam, jetzt können Sie es sich auf diesem komfortabelsten der Sitze aller Züge dieser Welt gemütlich machen. Dürfte ich Ihnen noch etwas bringen? Champagner vielleicht?«

Sie nickte. Champagner war ideal, um ihr die Zeit bis zum Aussteigen zu verkürzen. Der Steward verließ das Abteil. Dass einer in so kurzer Zeit nur so viel reden kann, dachte sie. Wie ein Wasserfall. Eigentlich war er sozusagen ein wenig wie sie selbst, denn sie redete auch gern und viel, plauderte einfach so vor sich hin, über Gott und die Welt, wie man so sagt, also mehr über die Welt als über Gott. Die Leute ringsum hörten erstaunt zu, sie glaubten dann meist, dass das, was sie sagte, wichtig sei. In Wirklichkeit redete sie meist nur belangloses Zeug daher, als große Meisterin des gehobenen Small Talks, dessen Kunst sie sich bald selbst beigebracht hatte. Es war nicht schwer. Ihre Art der Gesprächsführung war auch eines der vielen Geheimnisse ihres Erfolges in der Unterwelt von Chicago. Man konnte sich darauf verlassen, dass sie in Gesellschaft zwar dahin plauderte, aber nichts ausplauderte, was für diese Gesellschaft nicht gedacht war. Verschwiegenheit war eines der obersten Gesetze der Cosa Nostra. Man hatte ein italienisches Wort dafür: Omertà. Wer dieses Gesetz missachtete, bekam es mit einem Typen wie Salvatore zu tun, der für ewiges Schweigen sorgte. »Man kann alle Gesetze brechen, nur nicht das Gesetz des Schweigens«, war einer seiner beliebten Aussprüche, ein Sprichwort aus Sizilien ein anderer: »Wer taub, blind und stumm ist, lebt 1.000 Jahre in Frieden.«

Seit Al Capone im Gefängnis war, hatten seine beiden Cousins, die Brüder Rocco und Charlie Fischetti, die Geschäfte der Cosa Nostra in Chicago übernommen. Virginia Hill lernte die beiden Brüder auf einer Party kennen, zu der sie Nat Coiner mitgenommen hatte.

»Du bist also die Geliebte von dem Coiner?«, sagte Charlie. »So eine wie dich hat dieser Langweiler ja gar nicht verdient.«

»Geliebte wäre etwas übertrieben«, antwortete sie. »Vorerst hab ich von Liebe noch wenig gespürt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Was das Geld anbelangt, so haben wir uns schon angenähert, er ist Spezialist im Geldbeschaffen, ich im Ausgeben. Sonst hätte das ganze Beschaffen ja keinen Sinn. Da verstehen wir uns blind. Denn alles hat seinen Preis.« Charlie lächelte, seine schräg heruntergezogenen Mundwinkel zeigten Respekt vor so viel überraschender Schlagfertigkeit.

Coiner, der in der Nähe stand und mit einem Ohr zugehört hatte, sagte nur: »Schnauze, Virginia! Du redest zu viel!«

»Aber Nat«, sagte Virginia, »sei doch nicht schon wieder so schlecht gelaunt. Was sollen denn deine Freunde von dir denken?« Und zu Charlie gewandt meinte sie: »Er ist immer so missmutig.«

Coiner, der immer genau spürte, wenn Virginia dabei war, sich an einen Mann heranzumachen, wollte sich nicht unterkriegen lassen: »Virginia, du lebst von meinem Geld.«

Charlie Fischetti meinte amüsiert: »Dein Geld, mein Geld! Was soll’s? Wir sind doch alle eine Familie.« Dann nahm er Virginia am Arm und entfernte sie von Coiner, der es nie gern sah, wenn sie mit anderen Männern flirtete, was der Hauptgrund für seine ständige üble Laune war. Virginias Verfassung steigerte sich im Lauf des Abends in höchste Gefühle, die sie später mit Charlie in einem Hotelzimmer teilte und in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin regelmäßig mit ihm teilen würde.

»Der Champagner, Madam!« Der Schlafwagen-Steward stellte die Flasche und zwei Gläser auf den kleinen Tisch am Fenster des Schlafwagenabteils. »Man weiß ja nie, vielleicht bekommen Sie ja Besuch oder wollen jemanden einladen«, sagte er mit einem tiefen Blick auf das zweite Glas und ging wieder. Besuch in einem Zug? So ein Unsinn! Virginia goss ein, machte ein paar Schlucke aus dem Glas und lehnte sich in ihrem Sitz zurück. Der komfortabelste der Sitze aller Züge dieser Welt. Da dürfte er recht haben, dieser gesprächigste der Stewards aller Schlafwagen dieser Welt. Dann schlief sie ein.