Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arpa

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

La biografía del filósofo que gobernó la opinión del siglo XVIII, figura totémica que aún hoy representa el librepensamiento y los mejores valores de la libertad individual. Desde la publicación de su gran poema nacional, La Henriada, hasta su gran texto de batalla, fundacional y referencial, Tratado sobre la tolerancia, Voltaire hizo de su pluma su mejor arma de guerra. Esta capacidad de acción y persuasión, junto a su dominio para influir en la opinión pública, le granjeó mucha animosidad por parte del statu quo, desde el gobierno francés hasta las altas esferas religiosas. A lo largo de su vida, el pensador luchó contra el exilio y la censura, desde su encierro en La Bastilla, sin juicio ni acusación clara, hasta la enemistad con Luis xv y Federico ii, quien lo persiguió y torturó de manera perversa. No obstante, siempre se mantuvo firme en su lucha por la libertad de sus conciudadanos y, aunque la felicidad se le resistía, también gozó de periodos de paz e incluso llegó a encontrar el amor en la joven marquesa du Châtelet. Todas estas batallas libradas, junto a su personalidad chispeante y al éxito de obras como Cándido o sus cuentos, hizo de él uno de los escritores más populares y queridos de todos los tiempos. Pero, por encima de todo, Voltaire fue, a fin de cuentas, el primer escritor plenamente libre, que desde su independencia intelectual y económica, cambió para siempre el mundo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

VOLTAIRE

Martí Domínguez

VOLTAIRE

arpa

© del texto: Martí Domínguez Romero, 2023

© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.

Primera edición: marzo de 2023

ISBN: 978-84-18741-94-4

Depósito legal: B 5639-2023

Diseño de colección: Enric Jardí

Diseño de cubierta: Anna Juvé

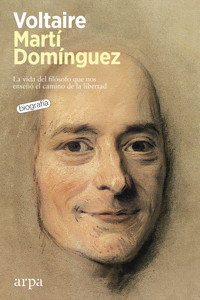

Imagen de cubierta: © Maurice Quentin de La Tour, Portrait Voltaire

Maquetación: Àngel Daniel

Producción del ePub: booqlab

Arpa

Manila, 65

08034 Barcelona

arpaeditores.com

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

SUMARIO

CAPÍTULO IOigo hablar de libertad

CAPÍTULO IIMás feo que un mono

CAPÍTULO IIIQuiero ser hombre de letras

CAPÍTULO IVLa Bastilla

CAPÍTULO VYo comienzo mi nombre, mientras que vos…

CAPÍTULO VIEl destino es el que hace a los hombres prudentes

CAPÍTULO VIILas cartas diabólicas

CAPÍTULO VIIIAmores Filosóficos

CAPÍTULO IXLa voltairomanÍa

CAPÍTULO XLOS Inmortales

CAPÍTULO XIEl hundimiento

CAPÍTULO XIIMe libro a mi destino

CAPÍTULO XIIILA QUERELLA

CAPÍTULO XIVEL PRUSIANO

CAPÍTULO XVMe he hecho rey yo mismo

CAPÍTULO XVICáNDIDO O VOLTAIRE

CAPÍTULO XVIICULTIVEMOS NUESTRO HUERTO

CAPÍTULO XVIIIEl diccionario diabólico

CAPÍTULO XIXEl derecho de los tigres

CAPÍTULO XXTodo el resto es ilusión

CAPÍTULO XXILa marmota de los Alpes

CAPÍTULO XXIIEl regreso de Voltaire

EPÍLOGOVoltaire en España

NOTAS

BIBLIOGRAFÍA

La vida de un hombre de letras es la libertad.VOLTAIRE, Carta a Cideville (15 de septiembre de 1733)

CAPÍTULO I

OIGO HABLAR DE LIBERTAD

Voltaire es mucho más citado que leído. En realidad, no puede decirse que goce entre nuestros contemporáneos de un favor especial: su obra es tan respetada como en general desconocida, y, como mucho, el lector conoce Cándido, o alguno de sus cuentos menos exóticos. Algún lector puede que haya ojeado las Cartas filosóficas o incluso puede que haya disfrutado con el Diccionario filosófico, pero quizá sin llegar a sacarle todo el jugo a aquel repertorio enciclopédico, mezcla de filosofía y agudas ocurrencias. Tampoco puede decirse que en Francia disfrute de una situación muy diferente, hasta el punto de ser tildado por Emmanuel Berl de autor «casi desconocido, del cual se lee Cándido y se omite el resto».1 Pobre destino pues para quien —con d’Alembert como escudero— gobernó la opinión del siglo XVIII, y fue el faro hacia el cual se dirigieron todas las miradas reformadoras, hasta convertirse en el motor más activo del cambio social del Siglo de las Luces, del que son deudores todos los Estados democráticos.

De algún modo, Voltaire encarna mejor que cualquier otro ilustrado el siglo XVIII. No en vano el Siglo de las Luces también es conocido como el siglo de Voltaire, y eso en vida del propio filósofo. ¿Por qué no el siglo de Diderot o el de Rousseau? ¿Qué es lo que sustancialmente separa a Voltaire del resto de filósofos? Unos filósofos que, asimismo, fueron decisivos para el movimiento ilustrado y cuya ausencia trastocaría a buen seguro nuestra percepción de aquella época. La clave de esta diferencia está, acaso, en la fama —la renommée—, en el singular y hasta entonces inédito altavoz que consiguió este filósofo. Voltaire es uno de los primeros fenómenos mediáticos; antes de su gesta ningún escritor había alcanzado con sus escritos un eco tan prodigioso, tan influyente, tan rico y temible. Es el fruto del perfeccionamiento de la imprenta, de los avances técnicos que permitieron abaratar costes de edición, y que produjeron ese despegue político y cultural que culminaría con la Revolución francesa. Pero, sobre todo, es el resultado de la libertad de pensar.

Se dice que Voltaire fue el primer autor que consiguió vivir de su trabajo, el primer profesional de la escritura (el primer «forzado de la pluma», diría Eugeni d’Ors). Es cierto tan solo en parte, porque Voltaire siempre fue hábil para sacar un jugoso rédito de todos sus negocios, buena parte de ellos ajenos al mundo de la literatura. No obstante, lo que resulta innegable es que con él se percibió por primera vez en la historia de las ideas la posibilidad de vivir de la literatura, sin tener que ser el protegido de algún reyezuelo ilustrado; vivir de la renta del esfuerzo intelectual, de las ventas de los libros, de los contratos con los editores, asumiendo el riesgo de las empresas y el contenido de la obra, que para ser bueno tiene que ser nuevo y todo lo nuevo provoca casi siempre problemas. Voltaire es el primero en alcanzar esa meta soñada y, en consecuencia, el primer escritor totalmente libre. Él mismo lo consignó en sus Memorias (1784): «Oigo hablar de libertad, pero no creo que haya habido en Europa un particular que se haya forjado una como la mía. Seguirá mi ejemplo quien quiera y pueda».2

Seguirá mi ejemplo quien quiera y pueda. Lo advierte con orgullo: no es empresa de poca monta ser Voltaire. Él se ha forjado su libertad, una libertad que sabe única, singular, modélica. Porque, si es el autor más libre de su siglo, también es el más perseguido, temido y odiado por el sistema, por el áulico sopor del Ancien Régime. Luis XV lo expulsó de París, Federico II lo persiguió hasta la frontera de Prusia y lo torturó (psicológicamente, mas dejando una huella que arrastrará toda su vida); los calvinistas de Ginebra lo mantuvieron a raya fuera de su ciudad, y aunque lo toleraban no lo amaban. Una libertad (oigo hablar de libertad, dice con ironía, con una sonrisa sarcástica, y casi lo escuchamos decir ¡qué sabéis vosotros de la libertad!) por la que ha arriesgado la vida, por la que ha pasado casi un año en prisión, una libertad que le ha dejado una profunda cicatriz (llámese temor o desconfianza). Y, en cambio, una libertad que también ha sido el germen de su obra literaria. Porque, si Voltaire se hubiese quedado en la corte de Luis XV, si hubiese ocupado el lugar de cualquier escritor de corte, como Crébillon, quizá hoy no tendríamos casi nada que antologar. «La vida de un escritor sedentario está en sus escritos», escribía a propósito de Bayle, y desautorizando una biografía en exceso pretenciosa. En cambio, en su caso, hay una correlación entre su implacable persecución y la ingente producción literaria: cuantos más embates del enemigo, más textos de respuesta, más cuentos, más panfletos, más opúsculos, más cartas, más epigramas, más poemas: aquí unos versos amables a un amigo protector, allá una diatriba feroz contra su detractor. Y por medio, tantos sitios vividos.

Oigo hablar de libertad… Él se ha forjado su libertad gracias a la extraordinaria variedad y potencia de su artillería literaria. Voltaire es una temible y poderosa máquina de guerra. Y no dejaba ofensa sin respuesta. En contra del parecer del conde de Buffon, que opinaba que no había que contestar nunca a los críticos, él no perdonaba y replicaba siempre, y a menudo en más de una ocasión. Muerto Crébillon, no dudó en escribir un Elogio de M. de Crébillon, inoportuno y malévolo, que le granjeó numerosas críticas. Pero volvió a reincidir con Maupertuis, y con tantos otros detractores (La Beaumelle, Piron, Nonnotte…, el listado es largo, casi inacabable), a los que persiguió no solo en vida, sino también en la posteridad. Muerto el maldiciente, había que aniquilar cualquier rastro perdurable de su obra. Era irreductible, tenaz, no atendía a razones, porque, en definitiva, siempre seguía luchando por su libertad, y quien había osado atacarle —o incluso contestar algún dardo suyo— se ganaba un enemigo de por vida (y Voltaire vivió ochenta y cuatro años). En parte, en esto estriba su pugna contra el fanatismo, contra la intolerancia, contra los abusos contra el pueblo, contra el infame: hasta el punto de que durante años firmó sus cartas con la postila de Écrasez l’infâme («Aplastad al infame»), un grito de guerra que llegó a reducir a la abreviatura de Ecr. L’Inf. o incluso de Ecrelinf. ¡Aplastad al infame y viva la libertad!

Esta arrolladora actividad, sumada a su personalidad chispeante, a menudo irresistible, lo convirtió en un mito en vida. Un mito, eso sí, casi siempre en el exilio. Esa constante presencia y ausencia acrecentó si cabe aún más su figura, porque, si su voz era tan potente y arrolladora, en cambio, casi nadie lo había visto en persona. Era una especie de oráculo, de voz nacida de las telúricas entrañas de la grandiosidad geológica, desde los Alpes más recónditos. De algún modo, Voltaire gobernó la opinión de buena parte del siglo XVIII: luchó por su libertad, pero también por la de sus paisanos. Porque sabía que una sin la otra no tenía futuro.

CAPÍTULO II

MÁS FEO QUE UN MONO

François-Marie Arouet nació en París, el 20 de febrero de 1694. No obstante, fue bautizado nueve meses después, el 21 de noviembre, debido a que su constitución débil y enfermiza (malingre, dirá siempre el poeta) presagiaba una muerte inminente. Sus progenitores, François Arouet, notario del Châtelet, además de tesorero de la Cámara de Cuentas de París, y su madre, Marie Marguerite Daumard, proveniente de una destacada familia burguesa parisina, habían retrasado el bautizo de aquel niño «que no era gran cosa» y que parecía aquejado de hidropesía. Arouet padre escribía a su hermano que el niño era «feo como un mono», y durante unos meses lo mantuvieron fuera de París, en su casa de campo de Châtenay, bellamente rodeada de castaños y tilos, a la espera de que el destino decidiese su futuro. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, aquel niño enfermizo y feúcho se rehizo, y finalmente los padres lo bautizaron en la iglesia de Saint-André-des-Arts, con la complicidad del párroco, que asumió de buen grado que acababa de nacer y utilizó la fórmula ritual de né le jour précédent. Quizá tampoco era tan extraño: con nueve meses aquel bebé aún parecía muy poca cosa.

Sus padrinos fueron una tía materna, Marie Daumart (nacida Parent y cuñada de su madre), y el abad de Châteauneuf, que era un gran apasionado de las artes y buen amigo, algunos incluso dicen que amante, de la reputada escritora Ninon de Lenclos. El matrimonio tenía dos hijos anteriores, Armand y Marguerite-Catherine, pero también había perdido otros dos en sucesivos partos desgraciados. Por tanto, dudaron de que aquel niño tan enclenque y enfermizo pudiese tan siquiera sobrevivir unos días. Y al cabo de nueve meses, por fin convencidos de que viviría, se animaron a bautizarlo; un lapso de unos meses que siempre ha causado trastornos y confusiones entre los historiadores, que en ocasiones han tomado la fecha del bautismo con la del nacimiento.

En este sentido, algunos biógrafos han insinuado que el posible desafecto que mostraron los padres hacia aquel niño podría deberse al hecho de que este fuese resultado de una aventura amorosa de la madre con un oficial del ejército, llamado Rochebrune (o Roquebrune). El tal Rochebrune no solo era militar, sino también hombre de letras y habitual del salón de Ninon de Lenclos. Al parecer de Voltaire, era normal que su madre lo hubiera preferido a su padre, que «era un hombre de lo más común».1 Se sabe muy poco de él, únicamente que provenía de una familia aristocrática de la Haute Auvergne y que era el autor de un libreto para una cantata basada en el mito de Orfeo. También que debía de ser muy apuesto, con su aspecto de mosquetero-literato. Murió en 1719, precisamente aquejado de hidropesía.

De este modo, quizás el matrimonio Arouet esperaba un desenlace a su favor y, como sugiere el escritor Max Gallo, refiriéndose a aquel bebé enfermizo, «si Dios lo quiere, que lo tome».2 Pero, esta vez, Dios se desentendió. El propio François-Marie algunas veces se autodenominaba «el bastardo de Rochebrune», y le gustaba gastar bromas en este sentido. Es natural que para la imaginación del poeta fuese mucho más novelesco tener por padre a un espadachín que a un severo y aburrido notario, que a menudo hacía también las veces de usurero, y que era hijo de un vendedor de telas, proveniente de una familia de encurtidores de Poitou.

En cualquier caso, su padrino, Châteauneuf, lo animaba a que se aprendiese de memoria las fábulas de La Fontaine, y Zozo, como por entonces era llamado el pequeño Arouet, las recitaba rivalizando con Armand, su hermano mayor, pero mucho menos dotado para dichos lances literarios. Era una práctica común aprender par coeur La Fontaine. No lo era tanto, según explica Pearson, que a la temprana edad de tres años ya fuese capaz de recitar un poema de setenta y cinco versos, que su padrino le había ayudado a aprender. Parece ser que se trataba de un fragmento de La Moysade, un poema libertino y anónimo sobre la vida de Moisés, y que explicaba la aparición de las religiones como hábiles maniobras de los gobernantes para explotar la credulidad de sus pueblos. Este panfleto divertía mucho al padrino de Voltaire, y más en boca de aquel niño lenguaraz y superdotado. A la edad de diez años, cuando François-Marie empezaba a componer sus primeros versos, el abad Châteauneuf le presentó a la octogenaria Ninon de Lenclos, que quedó prendada de las habilidades naturales de Zozo y le dio un pellizco en la mejilla. «La anciana hada quiso felicitar al joven poeta», explica divertido Jean Orieux,3 y el jovencísimo poeta prácticamente desde ese instante —desde aquel pellizco mágico de la legendaria escritora— supo cuál sería su destino. Porque, como escribe Capefigue, el salón amarillo de Ninon de Lenclos era el vestíbulo de los salones enciclopédicos, un lugar de libertad y libertinaje.4 Y a los pocos días, Zozo recibió un pagaré de mil libras «de la vieja momia» para la adquisición de libros. Una suma muy considerable, que su padre controló a su antojo, y que desde luego el joven poeta no pudo disfrutar hasta la muerte de su progenitor. Pero fue la primera vez que presintió que quizá podría sacar provecho de su talento literario.

Así pues, François-Marie tuvo un padre tacaño y severo, y una madre interesada por las artes y la literatura, y contumaz libertina. Siempre recordaría con agrado la amistad de su madre con el escritor Nicolas Boileau, y una frase suya, aguda y atinada: «Boileau es un buen libro y un hombre idiota». La rememoraba como una muestra del ingenio y del buen gusto natural de su progenitora; en especial, aludiendo al traductor al francés del Tratado de lo sublime, el celebrado libro de Longino, que fue clave para la formación del gusto barroco francés. Y a los doce años, siguiendo el estilo aprendido en La Moysade, Zozo le escribía a su amigo Duché, mostrando ya sus dotes poéticas:

En tus versos, Duché, por favor,

No compares con el Mesías

A un pobre diablo como yo:

De él solo tengo su miseria,

Y estoy bien lejos, por Dios,

De tener una virgen por madre.5

Cabe decir que, a pesar de estas declaraciones algo escandalosas, siempre profesó cariño a su progenitora y en su dormitorio colgaba un bello retrato suyo, obra del pintor Nicolas de Largillière, sin duda el pintor francés que mejor supo captar la Francia del final del reinado de Luis XIV. Más adelante, Largillière también pintaría al joven Voltaire, con un gesto divertido e intrépido. En cualquier caso, su madre había muerto muy joven, el 13 de julio de 1701, con solamente cuarenta años, cuando Zozo tenía siete. Sus otros dos hermanos eran mayores que él, por lo que en muchos sentidos puede decirse que fue criado por ellos, y en especial por su hermana, Catherine.

Por tanto, aquel niño al que dieron por muerto tuvo desde muy pronto una fuerte vocación literaria. Su carácter bromista, ocurrente, atrevido, también se perfiló muy precozmente. Su padre lo matriculó en el colegio Louis-le-Grand, regentado por los jesuitas, donde conocería a algunos de los que serían sus mejores amigos, entre ellos los hermanos d’Argental o el marqués Fyot de la Marche. También se relacionó con Louis Racine, hijo del ilustre escritor, y que más tarde también triunfaría con su poema, en seis cantos, titulado La religión (1742): una cosmogonía mística de 2.686 versos que hoy nadie lee, a pesar de su carácter conciliador.6 Pero mientras que estos alumnos tenían habitación propia y muchos privilegios (que eran debidos no solo a su origen aristocrático, sino al estipendio de más de 500 libras mensuales), François-Marie dormía con otros cuatro compañeros, sujeto a un régimen espartano. La jornada se iniciaba a las cinco de la mañana y empezaba rezando, continuaba con los estudios de una manera casi ininterrumpida, salvo por la misa diaria y obligatoria, y acababa a las diez de la noche, de nuevo rezando y leyendo las Escrituras, arrodillado junto al lecho. El domingo era el único día que se gozaba de cierta libertad, aunque tenía que asistir dos veces a misa, y confesarse, y a menudo ejercía también de monaguillo.

Su hermano mayor, Armand, había estudiado en el colegio de Saint-Magloire, mucho más riguroso y de fuerte inclinación jansenista. Los seguidores del flamenco Cornelius Jansen o Jansenius, autor del Augustinus (1640), conformaban un fuerte movimiento religioso, caracterizado por su austeridad y fanatismo, con un sentimiento mesiánico, anunciador de un tiempo nuevo, mucho más trascendente y menos corrupto. Los supuestos milagros acaecidos sobre la tumba del diácono Pâris (santo de la secta), entre 1727 y 1732, en el cementerio de Saint-Médard, crearon muchos correligionarios, que interpretaron todos aquellos fenómenos sobrenaturales, en especial las convulsiones que sufrían algunos peregrinos sobre la tumba del diácono, como signos de la verdad revelada de su causa religiosa. En cambio, François-Marie cursó sus estudios en este nuevo colegio de Louis-le-Grand, mucho más moderno e influyente. La Compañía de Jesús era una congregación de clérigos regulares fundada en 1534 por Ignacio de Loyola, famosa por su deseo reformista de la educación. En 1710, tenían ochenta y seis colegios distribuidos por todo el territorio francés, con más de tres mil quinientos religiosos, y era la primera congregación masculina educativa, hasta el extremo de que a mediados del siglo XVIII más de la mitad de los niños formados en humanidades habían pasado por sus manos. La educación se basaba más en la severidad de su método educativo que en la inteligencia o las ganas de saber del niño. En este sentido, el influyente padre Jean Croisset escribía: «Más vale una educación excelente con un natural mediocre, que el más rico natural del mundo con una mediocre educación». También empezaban a acaparar poder en la corte, y el confesor del rey en Versalles, el padre Le Tellier, era miembro de esta orden (su sucesor también lo sería: el padre Lachaise, que da nombre al cementerio más famoso de París). Pero esta diferente educación religiosa de los dos hermanos Arouet produjo también las primeras tensiones entre ambos: un jansenista apasionado versus un jesuita irreverente. También Fontenelle y Diderot estudiarían en los jesuitas, que en muchos sentidos fueron los artífices pasivos, con su fuerte renovación pedagógica, del movimiento enciclopédico.

Así pues, François-Marie recibió una formación muy sólida, no solo religiosa, sino también clásica, que le fue de gran utilidad y que explotó a lo largo de su dilatada vida. Tuvo sus más y sus menos con los padres, con sus reprimendas y con sus castigos físicos, aunque enseguida destacó en las clases de latín y de humanidades, con premios y distinciones. Entre sus profesores, se encontraba el padre Tournemine, que era un scriptor, que polemizaba con los libertinos y que también atacaba a los deístas (aquellos que creían en Dios, pero no en los profetas, fuesen Jesús o Mahoma) y a los ateos materialistas, que creían que el universo no tenía una causa sobrenatural. Su capacidad para el debate público y para influir en la opinión lo había llevado a dirigir el periódico jesuita Mémoires de Trévoux, una gaceta mensual centrada especialmente en la recensión de libros, pero con contenidos también de astronomía y de las novedades literarias europeas. En este diario, el contumaz jesuita escribió al menos ochenta y cuatro artículos, fundamentalmente sobre teología y filosofía. Puede que el joven Zozo aprendiese de él el gusto por el debate de ideas y, aunque siempre le profesó cariño y respeto, no pudo dejar de popularizar este cruel epigrama: «Es nuestro padre Tournemine / que se cree todo cuanto imagina».7

En cambio, el padre Porée, de quien aprendió retórica, y que escribía piezas de teatro en latín, le influenció en su gusto por la tragedia clásica. Pero quizás el más famoso de todos fue Pierre-François Charlevoix, que narró en un libro de viajes su periplo por el continente norteamericano (Histoire et description générale de la Nouvelle France, 1744) y la fuerte impresión que le causaron los indios, hasta el extremo de considerar a los iroqueses como un pueblo de verdaderos filósofos, ya que no daban ningún valor a las riquezas europeas. Voltaire siempre lo respetaría y lo consideraría, con razón, «un hombre muy auténtico». También se relacionó con el padre Thoulier, que, además de «darle palmadas en el trasero», era un reputado estudioso de la lengua francesa, buen traductor (había traducido a Cicerón, con una versión que tuvo muchas ediciones), y más adelante sería nombrado miembro de la Academia Francesa, ya con el nombre de abad de Olivet, un anagrama de su nombre real, tomando la u como uve. François-Marie mantendría con él una larga correspondencia, trufada de citas latinas, y de elogios mutuos, hasta el punto de que este le diría mucho más adelante, con emoción: «Entonces vos erais mi discípulo, ahora yo soy el vuestro».

Así pues, el joven Zozo tuvo muy buenos maestros, versados en el mundo clásico, en el periodismo, en las expediciones de ultramar y en las grandes tragedias griegas. Pura munición retórica e ideológica para el futuro del gran escritor. Unos maestros que no solo eran sólidos intelectualmente, sino que animaban a sus pupilos a participar en la vida cultural parisina. Buena prueba de ello fue la composición de uno de los primeros poemas que se conocen del poeta: en mayo de 1709, el pueblo de París había tomado las calles para honrar a santa Genoveva, su santa patrona, y reclamar su apoyo para superar un tiempo de fuertes privaciones, con carestía de alimentos y crisis internas. El invierno había sido especialmente crudo, con el Sena congelado, incluso en su desembocadura, y la población parisina se había visto fuertemente diezmada. François-Marie, seguramente animado por el padre Porée, compuso una oda a la santa (once largas estrofas, en versos octosílabos y una compleja rima) que impresionó tanto a sus profesores que decidieron imprimirla y darla a conocer. La publicación apareció con la siguiente nota: «François Arouet, Estudiante de Retórica, y Pensionista en el Colegio de Louis-le-Grand». De este modo, esta fue su primera obra impresa, un poema a la santa patrona de la ciudad del Sena. En aquellos días, nadie podía imaginar que aquel alumno tan aplicado haría temblar las bases del cristianismo sobre las que se afianzaba la santa patrona de París.

CAPÍTULO III

QUIERO SER HOMBRE DE LETRAS

Casi todos los escritores del siglo XVIII compusieron versos, incluso Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu. Es el siglo de la «metromanía». Pero el caso de François-Marie Arouet es diferente, porque aquel niño nació poeta, con ese don para encontrar el tono, para acertar la rima, para elegir el tema. Incluso estaba convencido de que los versos permitían mucho mejor que la prosa expresar las ideas y proyectarlas de una manera vivaz y armoniosa. En suma, desde muy pronto tuvo una enorme facilidad para la versificación, que decantó su trayectoria profesional, y lo alejó de la ruta preparada por su padre, que le había buscado un cómodo puesto de trabajo en el Parlamento, aunque para eso antes tenía que estudiar Derecho.

Cuando Zozo le confesó a su progenitor que quería ser «hombre de letras», este se opuso de inmediato a que su hijo fuese «un inútil para la sociedad».1 El joven Arouet no tuvo, pues, más remedio que someterse a la decisión paterna y estudiar leyes y jurisprudencia. Una vez abandonado el colegio de Louis-le-Grand, empezó a hospedarse en el domicilio familiar, en aquella casa del centro de París, cerca del Palacio de Justicia, que miraba a la imponente Sainte-Chapelle. Pero los estudios de leyes le aburrieron enseguida, y como le escribía al marqués d’Argenson (alias «la Bestia»): «[...] lo que más me disgustó de la profesión de abogado, era la profusión de cosas inútiles con las que querían recargar mi cerebro. Al hecho, es mi divisa».2

Por tanto, apenas podía, se escapaba al Temple, un monasterio templario que se había convertido en santuario del librepensamiento y del epicureísmo, y donde había sido introducido por su padrino, Châteauneuf. Puede que sin él el joven François-Marie se hubiese transformado en un vulgar y aburrido picapleitos, llevando tediosas diligencias en el Parlamento. Más adelante, en uno de sus escritos, el poeta condenaría en general la figura de abad, de «ese ser indefinible, que no es ni eclesiástico ni seglar». Pero ¿qué habría sido de él sin su benemérito padrino? A su muerte, en 1708, dejó una obra póstuma titulada Dialogue sur la musique des anciens (1725), un interesante estudio sobre la música griega y sus instrumentos. El libertino abad era, a su vez, un gran erudito y un hombre de buen gusto.

En cualquier caso, en el Temple se recitaban poemas picantes, se discutía acaloradamente sobre política y se mantenían apasionadas polémicas. Y allí el joven Arouet conoció a muchos de los que serían en el futuro sus más entusiastas protectores: al abad de Chaulieu, al futuro presidente Hénault, al príncipe de Conti o al conde Bussy, hijo del famoso y extravagante escritor Bussy-Rabutin, autor de Historia amorosa de las Galias, cuya publicación significó su destierro inmediato. El chevalier de Vendôme, que era el gran prior, también estaba exiliado, por orden del rey Luis XIV y, en especial, de la devota Mme de Maintenon, que veía en todos aquellos libertinos un auténtico peligro para la estabilidad moral del reino. Allí François-Marie también debió de conocer a la divina Adrienne Lecouvreur, una de sus futuras musas, que se estrenó con pequeños papeles en aquellas representaciones privadas.

Desde el primer momento, el joven Arouet destacó en aquel ambiente festivo, y allí descubrió la poesía frívola, empapada de toda una filosofía ligera que cantaba a la vida y al amor, cuando no al más absoluto libertinaje. Se conservan unos versos suyos de aquel tiempo, en los que reconoce que todos ellos no son más que «simples voluptuosos». La relación entre el epicureísmo libertino y el epicureísmo de las Luces (con la traducción de De rerum natura de Lucrecio, en 1768, como culmen de este) arranca quizá de estos años y en estos ambientes desenfrenados. En resumidas cuentas, tenía buenos motivos Mme de Maintenon para inquietarse. Porque si las enseñanzas de Louis-le-Grand servirían al joven Arouet para armar sus grandes poemas épicos, para dotar de rigor sus grandes ensayos históricos, el Temple sería el origen de sus poemas más escandalosos, de sus epigramas más picantes y atrevidos, de aquel deseo ferviente de hacer reír a sus amigos. Aquel sería, pues, el centro de origen de tantos poemas transgresores y pecaminosos posteriores. Sus intervenciones divertían al viejo abad de Chaulieu, por elegantes y al mismo tiempo sorprendentemente voluptuosas, por su prodigiosa capacidad para improvisar versos, para poner la palabra justa, para deslumbrar con su claridad y buen tino. El propio abad era muy aficionado a la vida epicúrea y a los versos brillantes y fáciles, hasta el extremo de que el joven Arouet lo llamaba el «Anacreonte del Temple». Y Chaulieu descubrió en él un discípulo excepcionalmente despierto y ocurrente. Su facilidad para la metáfora, para la imagen sugerente, cuando no maliciosa y guasona, su ocurrencia proverbial y su acierto para los motes y el comentario picante deslumbraron desde muy pronto a aquella sociedad dieciochesca, libertina y ávida de bons mots, de diversión, de ciencia y arte. Más adelante el poeta escribiría: «Los pensamientos de un autor deben entrar en nuestra alma como la luz en nuestros ojos, con placer y sin esfuerzo; y las metáforas deben ser como el cristal, que cubre los objetos, pero los deja ver».3 Y, desde luego, en el Temple puso a prueba todos estos recursos retóricos, con una facilidad prodigiosa, como un mago que juega con las palabras.

De este modo, el joven Arouet empezó a frecuentar los salones más distinguidos y a brillar con luz propia. El siglo XVIII es rico en estos ambientes galantes y señoriales, a menudo regentados por una mujer: el salón de la marquesa du Deffand duró más de cuarenta años, y solo le hizo sombra el de Mme de Geoffrin, donde brilló Julie de Lespinasse, antigua protegida de la marquesa du Deffand, que jamás le perdonó su traición. En estos encuentros sociales se intercambiaban conocimientos, se recitaban poemas, se interpretaban obras de teatro y se daba pábulo a toda clase de chismorreos. El poeta Delille dedicó un largo poema en tres cantos a glosar las virtudes de aquellas reuniones. Y como escribía con entusiasmo en la introducción: «Una sociedad de personas espirituales y educadas, reunidas para entretenerse juntas e instruirse con una conversación agradable para la comunicación de sus ideas y de sus sentimientos me ha parecido siempre [...] la más feliz representación de la especie humana y de la perfección social».4

Gracias a todo ello, Voltaire empezó a recibir encargos, no solo para escribir textos, sino también para corregirlos, como unos versos que le envió la duquesa de Richelieu. Esta quedó admirada de la rapidez, virtuosidad y buen criterio con los que aquel joven había hecho su trabajo de corrección, y lo recompensó con cien luises, una importante suma de dinero. Con este ingreso inesperado, el poeta adquirió una carroza y dos caballos, y unas libreas para unos criados, y recorrió París, visitando a amigos y conocidos, llamando la atención de todos. Pero, llegada la noche, su padre descubrió la absurda compra de su hijo y lo reprendió con severidad: en el establo ya había un carruaje y unos caballos, por lo que se vio obligado a venderlo por una cuantía mucho menor de la que había invertido. Con razón, el viejo Arouet se desesperaba. Su hijo Armand se había radicalizado poco a poco con su pensamiento jansenista, y su otro hijo, François-Marie, se veía enrolado con toda aquella chusma libertina y ociosa, malgastando su dinero, obtenido no se sabía muy bien cómo. Y con abierta desesperanza se lamentaba de su progenie: «Tengo dos locos por hijos, uno en prosa, el otro en verso».5

Y así era. El joven Arouet ya trabajaba en los versos de su primera tragedia, que no podía tener otro tema que Edipo. Su bastardía, la muerte prematura de su madre, las dificultades con su padre, los sinsabores del mundo aristocrático parisino, todo eso afloró con ímpetu en sus primeros versos. Recordó las enseñanzas del padre Porée, puso todo su esfuerzo y toda su pasión, y una fabulosa ambición por triunfar. El primer borrador se lo dejó leer al viejo abad de Chaulieu, que le hizo atinadas correcciones. François-Marie soñaba con convertirse en un eslabón más de aquella gran serie de nombres del teatro que arrancaba con Esquilo y Sófocles y culminaba con Racine y Corneille. Ya se veía interpretado por las grandes actrices de la Comédie, por Mlle Aubert, que tan maravillosamente había desempeñado el papel de Cleopatra en Rodoguna, de Corneille, o por Mlle Duclos, la gran y sublime intérprete de Racine.

Pero, de pronto, todos esos planes se esfumaron. Porque, contra todo pronóstico, su padre había decidido que acompañara a Holanda al marqués de Châteauneuf. El marqués, hermano de su padrino, había sido nombrado embajador de Francia en dicho país y necesitaba un secretario a quien confiar sus asuntos diplomáticos. El viejo Arouet conocía bien las veleidades literarias de su hijo y optó por alejarlo de aquellos peligros de la ciudad del Sena, demasiado evidentes y que solo podían reportarle graves problemas (además de gastos inesperados). De este modo, lo enroló como secretario privado del marqués y lo mandó a La Haya. Corría el mes de septiembre de 1713, y el joven Arouet iba a descubrir un nuevo mundo. Un nuevo mundo que lo cambiaría por completo.

En aquellos días de inicios del siglo XVIII, Holanda era refugio de muchos franceses que se habían exiliado por ser protestantes (conocidos como hugonotes) o por haberse mostrado críticos de algún modo con el statu quo francés (como René Descartes). El joven Arouet descubrió una sociedad mucho más permisiva, abierta a la heterodoxia, donde se podía pensar libremente, y donde las distintas religiones coexistían sin problemas. También descubrió una publicación titulada Quintessence, que, dirigida por Mme Dunoyer, recopilaba todos los dimes y diretes que se contaban sobre Luis XIV por Europa, que no eran pocos. François-Marie la leyó enseguida con entusiasmo, divertido de las burlas de los hugonotes al rey Sol y del jugoso rédito que podría sacar a todo eso en sus próximas reuniones libertinas en el Temple. Además, Mme Dunoyer tenía una hija muy bella, de nombre Olympie, pero por todos conocida como Pimpette. El poeta se enamoró de ella a primera vista, y el galanteo evolucionó tan rápido que idearon fugarse juntos. No obstante, el marqués fue convenientemente advertido de las intenciones de su secretario, y, escandalizado por el comportamiento de su protegido, le recriminó con tono grave su conducta y mandó encerrarlo en sus aposentos. Pero este, lejos de amilanarse, y gracias a un criado convenientemente sobornado, consiguió enviar ropa masculina a su amada para que de esa guisa pudiese pasar desapercibida y poder visitarlo. De pronto, todo aquello tomó unos aires molierescos, y el joven enamorado escribía a su amada:

Por fin os he visto, objeto encantador que amo,

Como un caballero disfrazado ese día,

Creí ver a Venus misma

Bajo la figura del amor.6

El joven poeta estaba tan enamorado que urdió un nuevo plan para que Pimpette se fugara a Francia, asegurándole que allí se reencontrarían. Con tal fin, intentó convencerla de que alegase que deseaba «acogerse a la fe verdadera», algo que sería todo un triunfo viniendo de la hija de la polémica editora de Quintessence, hugonota convencida y azote de la monarquía francesa. Los amantes jugaban con fuego, pero François-Marie nunca había estado tan enamorado, y el marqués, de nuevo advertido de los lances de su protegido, con muy buen criterio temió que todo aquello acabase desembocando en un espinoso asunto diplomático, cuando las relaciones entre Francia y sus vecinos protestantes estaban más tensas que nunca. Mme Dunoyer, también advertida y muy disgustada con su hija, porque tenía para ella mejores planes que verla casada con un jovenzuelo sin oficio ni beneficio, la encerró en su casa y, para asegurarse de que no maquinase ninguna nueva treta durante los días siguientes, durmieron juntas en la misma alcoba. Finalmente, el marqués decidió enviar al impertinente y fogoso poeta a Francia, convenientemente escoltado, para evitar que este tramase algo nuevo.

El viejo Arouet no salía de su asombro. El loco de su hijo había traicionado la confianza depositada en él y a punto había estado de causar un grave incidente diplomático. El marqués le había enviado una lettre sanglante, donde describía prolijamente los problemas que había causado su vástago con su comportamiento irresponsable. En un arrebato de indignación, el viejo Arouet solicitó al rey una lettre de cachet contra su hijo, para encerrarlo durante un tiempo en La Bastilla. La lettre de cachet era una orden real que requería encarcelamiento, expulsión o destierro de alguien: las personas que recibían estas cartas no eran juzgadas, sino que eran enviadas directamente a una prisión estatal (a la torre de La Bastilla o la fortaleza de Vincennes) o incluso al manicomio. Se llamaban así porque eran secretas e iban selladas; comenzaban con la fórmula: «Por orden del Rey…», y todo seguido se indicaba a quién se debía detener y a dónde se le debía conducir. Era la forma más cómoda y segura de arrestar a alguien incómodo para el poder (políticos corruptos, vividores, jansenistas, aristócratas tunantes…) y se evitaba la lenta maquinaria judicial. Los cortesanos solicitaban al rey este tipo de arrestos, incluso cuando iba en contra de alguien de su propia familia (un ejemplo muy conocido es la lettre de cachet con la que el marqués de Mirabeau encerró a su hijo, aquel que sería años después uno de los líderes de la Revolución).

Pero cuando el viejo Arouet se reencontró con su hijo, se lo pensó mejor, y le propuso que eligiese su nuevo destino: o la prisión o exiliarse en América. Los lazos afectivos estaban rotos, o al menos muy maltrechos, y el padre estaba realmente escandalizado por el comportamiento de su vástago, hasta el punto de que incluso lo había desheredado. Sin duda, su hijo Armand estaba loco, pero François-Marie era mucho peor y podía provocar una guerra. El relato que corría no podía ser más acusador: el ayudante del embajador francés en Holanda había seducido a una joven protestante, hija de una conocida activista hugonote, y la había animado a fugarse con él y a convertirse al catolicismo. Por mucho menos se habían librado cruentas guerras. El joven poeta se lanzó a los pies de su progenitor y le suplicó que lo perdonara, y le aseguró que aceptaría trabajar como pasante con el maestro Alain, procurador del Châtelet, y que, además, abandonaría por completo las malas compañías, que sentaría la cabeza, que se transformaría en un hijo modélico. Y que, por supuesto, se olvidaría para siempre de Pimpette. Su padre flaqueó y lo puso a prueba durante un tiempo. Si no se comportaba decentemente, haría uso de la lettre de cachet, y pasaría unos meses a la sombra, encarcelado con todo tipo de truhanes. François-Marie se lo prometió y tan pronto como pudo retomó en secreto su Edipo. El parricidio sería a lo largo de su vida uno de sus grandes temas.

De esta suerte, François-Marie intentó centrarse en los estudios y trabajar lo más aplicadamente posible con el procurador del Châtelet. Allí conoció a Nicolas Thieriot, ocupado también como aprendiz, y que amaba las musas y la diversión. Enseguida trabó con él una fuerte amistad: los dos amigos tenían gustos literarios muy parecidos, y recitaban de memoria a Horacio y Virgilio. François-Marie no deseaba causar nuevos trastornos a su padre, pero aquel trabajo no le satisfacía nada. Y de nuevo regresó con toda su fuerza el deseo de triunfar en el teatro, y la necesidad de volver a la poesía. Y puede que hablándolo con Thieriot decidiese escribir un gran poema para cantar las gestas de Enrique IV, el gran rey benefactor de Francia. Thieriot sería su gran valedor, un defensor fiel y leal: pronto lo conocerían en París como «la sociedad Prônevers», porque no hacía más que defender (prôner) y popularizar los versos (vers) de su buen amigo.7

Pero la Comédie-Française no estaba interesada en una tragedia. Y menos en un nuevo Edipo, teniendo el antecedente del de Corneille. François-Marie envió unos versos a Mlle Duclos, de lo más encendidos, para reclamar su atención («Bella Duclos, que a toda la naturaleza hechizas…»), pero sin resultado alguno. La Bella Duclos estaba avezada a aquellos excesos enfáticos. Y el poeta ya tenía veintiún años, y temía acabar siendo uno más del montón, a pesar de que lo invitaban aquí y allá, o de que sus epigramas divertían todo París. Pero sabía muy bien que las modas duraban poco y necesitaba un gran éxito literario para afianzar su posición.

Y, de pronto, con la muerte de Luis XIV, el 1 de septiembre de 1715, surgió un rayo de esperanza. Quizá todo cambiaría con la llegada del regente Felipe de Orleans, y todo se modernizaría. François-Marie pensó que con el regente todo tenía que ir a mejor. Con el rey Sol las guerras habían sido continuas, los impuestos, abusivos, la influencia de la Iglesia, asfixiante, el Gobierno, autoritario, las conquistas, costosas e inútiles. El regente tenía fama de amante de las artes; él mismo pintaba en sus ratos libres y componía música (autor de dos óperas, Hypermnestra y Penteo). Pero estos momentos eran pocos: le podía su deseo por las mujeres, y no había noche que con sus amigos no se lanzara a por nuevas conquistas. Saint-Simon, en sus Memorias, reportaba sus excesos extravagantes, escandalosos, osados. Además, su irreligiosidad era bien conocida, y como escribía Saint-Simon: «[...] creía en el diablo, hasta el punto de esperarlo aparecer algún día y entrevistarlo».

Con la llegada del regente, los libertinos encerrados en la Bastilla, como el abad Sirvien, fueron liberados, y todos se reunieron en el Temple, donde François-Marie les leyó fragmentos de Edipo. Algunos de estos ya corrían por París, y el rumor se extendió tanto que alcanzó el extranjero, y llegó a Holanda, donde Jean-Baptiste Rousseau, el gran poeta lírico autor de las Odas sagradas (1702), escribió, esperanzado: «Hace tiempo que oigo maravillas de ese Edipo del pequeño Arouet. Tengo una gran opinión de ese joven». Todo estaba a su favor. Quizá lo consiguiese. Quizás «el pequeño Arouet» sería hombre de letras.

CAPÍTULO IV

LA BASTILLA

El primer Voltaire es un buen versificador, un metrónomo aventajado, con ganas de vivir la vida, de enamorar y triunfar: el literato de gusto más elegante por naturaleza, escribía Sainte-Beuve.1 La poesía lo apasionaba, y más concretamente, la bella literatura: «[...] la que tiene por objeto producir la belleza, esto es, la poesía, la elocuencia y la historia», precisaría más adelante en su Diccionario filosófico portátil. En poco tiempo se había convertido en un habitual de los salones parisinos. Se le abrieron las puertas del castillo de Sceaux, «el palacio de las artes y los placeres», donde reinaba la duquesa de Maine, a unos diez kilómetros del centro de París. La duquesa había pasado un tiempo en prisión por haber participado en una conspiración con el embajador español, el príncipe Cellamare, para hacer caer al regente. Era una mujer brillante, con un carácter muy fuerte (de pequeña la llamaban «la poupée de sang», en referencia a su temperamento, pero también a su linaje aristocrático). También era muy terca y de ideas fijas, y Mme de Staal escribió malévolamente de ella, en sus Memorias (1755): «Su provisión de ideas está hecha [...], resistiría a los mejores razonamientos, si contradijeran las primeras impresiones recibidas».

En el castillo de Sceaux, Voltaire se reencontró con libertinos como el abad de Chaulieu, y conoció a Mme du Deffand y a Mme de Staal. Los jardines eran obra en parte del célebre jardinero Le Nôtre, y en el palacio se daba cita una pequeña sociedad literaria, animada por Nicolas de Malézieu, un hombre de gusto que, a su vez, era amante de la duquesa. Malézieu era también el autor de una traducción de Ifigenia en Tauride de Eurípides, así como de poemas, canciones, cuentos y numerosas parodias. También había estado encerrado varios meses por haber conspirado contra el regente.

El joven Arouet fue de inmediato el gran animador de aquellos encuentros y se sintió como pez en el agua. Allí escribió su primer cuento filosófico, El mozo de cuerda tuerto (1715), una narración que relata la historia de Mesrour, tuerto de nacimiento, y que, paradójicamente, gracias a eso solo veía las cosas buenas de la vida. El azar ponía a Mesrour en contacto con la princesa Mélinade, a quien salvaba de un accidente. Enamorado de ella, su pasión acababa siendo recompensada. Pero, al final, no se trataba más que de un sueño, fruto también de un exceso de vino. A este cuento le siguieron muchos otros, como Cosi-Sancta, un pequeño mal para un gran bien (1714-1716), esta vez escrito en verso, y que mostraba su precoz interés por este género.

Al mismo tiempo, como anota René Pomeau, fue igualmente allí, en el lujoso castillo de Sceaux, donde «su causticidad natural le reportó sus primeros enemigos».2 Unos enemigos que, en muchos casos, también lo acompañarían toda su vida. Las «malas compañías» del Temple y de Sceaux también lo serán de por vida. Asimismo, su notoriedad haría que le empezasen a adjudicar versos y epigramas que no había escrito. Jean-Baptiste Rousseau había tenido que exiliarse en Holanda como consecuencia no solo de lo que había escrito, sino también de todo lo que le habían atribuido. Esa era la primera consecuencia de la fama, la maledicencia y la difamación. Además, su hermano Armand se quejaba de que mancillase el apellido Arouet, y de que algunos lo confundiesen con él. Incluso algunos le atribuían unos versos titulados J’ai vu [He visto], versos que no había escrito, y en los que se atacaba, en una larga enumeración, al Gobierno francés y a sus instituciones («[...] he visto gente de honor perseguida, desterrada; / He visto el error en todas partes triunfante, / la verdad traicionada y la fe vacilante»[...]»). Otros lo acusaban de unos epigramas sobre el regente y sus relaciones incestuosas con su hija, versos que esta vez parece que sí que había escrito, aunque el poeta lo negó con todas sus fuerzas. Aquellos epigramas eran fruto de su estancia en el castillo de Sceaux y del ambiente totalmente festivo, libertino y beligerante contra el regente. François-Marie no había hecho más que divertir a sus anfitriones, pero los versos se habían difundido y ahora lo comprometían gravemente. Los versos de J’ai vu acababan diciendo: «He visto estos males, y aún no tengo veinte años», y, de esta manera, el verdadero autor de aquella sátira quería implicar al joven Arouet, al aludir a la juventud del supuesto creador de aquellas infamias.3 Y como escribía en una carta, aquella obra que no había escrito atrajo sobre él todas las maldiciones y todos los halagos.4 Deseando encontrar algo de tranquilidad y alejarse de París, aceptó la invitación del duque de Sully, y pasó el verano de 1716 en compañía del duque y de sus numerosos invitados en el bello castillo de Sully-sur-Loire. Allí conoció a Suzanne de Livry, hija de un abogado local, que soñaba con convertirse en actriz. Y ¿quién mejor que el poeta para aleccionarla? La bella Pimpette ya pertenecía al pasado. «Tiene unos pechos de alabastro y bellos ojos», escribió de su nuevo amor, después de haberle impartido algunas clases de declamación.

También visitó el salón de la marquesa de Mimeure, con quien durante años entretuvo una correspondencia picante, contándole algunas de sus aventuras. La marquesa le aconsejaba que se contuviese de tales escarceos, pero el poeta le contestaba que renunciaba al amor «por la vida». En aquel salón también debió de conocer a Alexis Piron, autor borgoñés ocurrente y divertido, y con el que se enemistó enseguida. Una reunión con Piron era sinónimo de epigramas y versos galantes; las mujeres lo recibían siempre como un remedio efectivo contra el tedio, esperando sus travesuras y versos subidos de tono. En muchos aspectos, se parecían, y las anécdotas más picantes las divulgaba siguiendo siempre su fórmula: «Simplicidad es y fue siempre mi divisa». Algo que le permitía hablar de todo de la manera más franca y peligrosa, y, como es natural, ganándose, así, importantes enemigos.

Alexis Piron era hijo de un farmacéutico de Dijon, y se había instalado en la capital parisina intentando vivir como literato. Era un hombre robusto, de rostro cuadrado y boca pequeña, que aún contraía más para lanzar sus dardos afilados. Había escrito algunas piezas teatrales lacrimógenas, sin suscitar el entusiasmo del público. No obstante, el éxito le llegó con Gustave Vasa (1733) y, en especial, con una pieza titulada La Metromanía (1738), que ridiculizaba aquella moda de poner en rima cualquier tema (algo que el propio Piron hacía con gran elocuencia). Evidentemente, el joven Arouet se sintió identificado con aquellas burlas, y llamó a la pieza La Piromanía, y desde entonces mantuvieron una beligerancia continua.

Pero el poeta seguía bajo la vigilancia del regente, que lo creía autor de unos versos infamantes («Regnante Puero»), en los que no solo se le acusaba de incesto, sino también de haber envenenado a miembros de su familia para acaparar el poder. Unos versos muy comprometidos, en los que se alertaba con angustia del gran peligro que corría Francia. Las autoridades policiales no tuvieron dudas, y así, la mañana del 16 de mayo 1717, François-Marie fue arrestado en su domicilio y conducido a La Bastilla. La orden venía firmada por el conde de Maurepas, ministro de la Marina y de la Casa del Rey. La Bastilla era una imponente fortaleza, con ocho grandes torres, construida por el rey Carlos V de Francia, y situada junto a las murallas de París, cerca de la puerta de Saint-Antoine. Luis XI la había transformado en prisión, y allí enviaban a los detractores y enemigos del rey. Se calcula que entre 1658 y 1789 hubo más de cinco mil embastillados, algo que muestra el alcance de la represión real sobre sus súbditos. Pero, en realidad, no iba quien quería; en general, se trataba de personajes especiales, cercanos a la corte, la curia y la nobleza, como el marqués de Sade, que pasó encerrado en ella muchos años, en la torre llamada Libertad.5

Al principio, el poeta se lo tomó en broma, y dijo a los carceleros que un poco de descanso le vendría de maravilla a su maltrecha salud. La vehemencia de sus veintitrés años le hizo tomárselo a la ligera («se ha burlado mucho», describía el informe policial; «parece contento, mientras le sigan sirviendo su desayuno…»). Aunque quizá se reía para no llorar, como ya había hecho antes Clément Marot, encerrado en el Châtelet, según parece, acusado de haber comido tocino en Cuaresma. Marot describiría su periodo de prisión en el famoso poema Infierno (1539), y algo parecido debió de pensar Voltaire, que compuso el poema La Bastilla, muy marotiano, y en el que también describía los cerrojos, barrotes y rejas de su celda y como todo ello era «para garantizar su seguridad», según le decía su buen carcelero.

El abad de Chaulieu, alarmado por la actitud irresponsable de su pupilo, le escribió recomendándole prudencia, y le urgió a que se dirigiese de inmediato al regente, y de la manera lo más aduladora posible. François-Marie le hizo caso, y le escribió diciéndole que esperaba ser calumniado por los malos poetas, pero no por un príncipe que amaba la justicia. Terminaba la carta con unos versos donde se le comparaba con Mecenas. La lettre de cachet no precisaba el tiempo de reclusión y a los pocos días empezó a temer que su encierro pudiese alargarse mucho más de lo que había previsto. Quizás años. Se sintió traicionado por todos; incluso su amante Suzanne, la de los bellos pechos de alabastro, se había largado con su amigo Genonville. Su salud se resintió, perdió parte de los dientes y sufrió fuertes dolores intestinales. Aquel encierro repercutió fuertemente sobre su fortaleza, no solo física, sino también mental. De pronto, descubrió que vivía en un sistema despótico, que podía pasarse la vida encerrado sin juicio ni acusación clara. Sin poder defenderse. Además, en su caso, los datos aportados por la justicia eran muy comprometedores, por lo que su encierro podía alargarse indefinidamente.

Finalmente, permaneció recluido once meses, desde mayo de 1717 hasta abril de 1718.6 Aprovechó el tiempo en prisión para empezar a componer aquel largo poema dedicado a Enrique IV, titulado La Ligue ou Henri le Grand (La Liga eran las fuerzas católicas que combatirían a los hugonotes). Como no disponía de papel, lo escribió entre el interlineado de la Odisea, que tenía en dos ediciones distintas, una en griego y otra en latín. Podemos imaginar al joven poeta, recluido en una fría y húmeda celda del castillo, sin ventana, escribiendo bajo la tenue y parpadeante luz de una vela, con su letra pequeña, de pata de mosca:

El héroe canto, que reinó en la Francia

Por derechos de sangre, y de conquista;

Que a gobernar los hombres aprendiera

Por una larga serie de desdichas…

Para todo seguido añadir:

Baja, augusta verdad, del alto cielo.

Ven; y tu claridad y tu energía

Vierte sobre los versos míos…7

El poeta encarcelado encomendaba su espíritu a la influencia benefactora del gran monarca Enrique IV: ese héroe que resolvió las graves cuestiones religiosas de su época entre calvinistas y católicos, abjurando de su fe de hugonote y ascendiendo al trono de Francia con bondad y firmeza de ánimo. Algunos biógrafos indican que buena parte de la obra la compuso de cabeza, y que no la acabó de escribir hasta ser liberado. Nos imaginamos al poeta recitando en su celda, caminando en su interior, transportado por la inspiración y el deseo de venganza. Y, al mismo tiempo, pensaba en Edipo: si Enrique IV no salía a su encuentro, al menos castigaría al regente, con aquella obra clásica, donde el funesto incesto recorre sus páginas, de punta a punta.

El gran poema épico sobre Enrique IV hizo famoso a Voltaire. No obstante, se publicó de manera clandestina, falseando el nombre del editor y el lugar de publicación.

Tras su liberación, escribió al conde de Maurepas insistiendo en su inocencia. Asimismo, fiel a su estilo, añadió: «La única gracia que oso pediros, es que le aseguraréis a su Alteza Real que le estoy muy agradecido tanto por la prisión como por la libertad, y que he aprovechado una y no abusaré jamás de la otra». Pero, en cualquier caso, se encontraba en la cuerda floja. Fue entonces cuando decidió buscarse un nombre literario, un nom de plume. Su apellido Arouet le recordaba demasiado à rouer, es decir, «a apalear». Por París, corrían chistes en ese sentido. Además, su hermano seguía reclamando que no quería ser tomado por un delincuente. Durante aquellos días amargos creó aquel epíteto de batalla que es «Voltaire», acrónimo de Arouet L. J. (Arouet Le Jeune, y escribiendo uve en lugar de u e i en lugar de jota), un poco emulando al abad de Olivet. Desde entonces Voltaire sería su nombre literario, aunque después también utilizaría otros, muchos de ellos burlones e irreverentes. Pero la marca literaria, el cuño genuino, fue ese «Voltaire»: un nombre algo eléctrico, lleno de energía, tan amado como odiado. Preparado para hacer temblar el sistema: ese mismo sistema que lo había encarcelado y humillado.