13,99 €

Mehr erfahren.

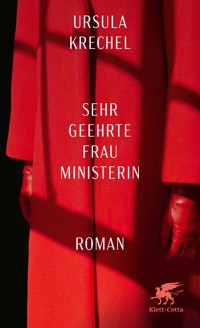

- Herausgeber: Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Georg-Büchner-Preis 2025 »Ein Nein zur Migration ist ein Ja zum Rassismus.« Flucht, Migration und Exil sind entscheidende Kennzeichen unserer atemlosen Gegenwart. Die preisgekrönte Autorin Ursula Krechel begegnet ihr mit einer exemplarischen Kulturgeschichte, die unweigerlich die Widersprüche unserer Zeit aufzeigt. Die Emigranten aus dem Deutschland des 19. Jahrhunderts, die Fluchtbewegungen und Vertreibungen während des NS-Regimes, die Flüchtlinge unserer Zeit: Ursula Krechel untersucht Etappen, Widersprüche und Konsequenzen der Migrationsgeschichte von der französischen Revolution bis ins 21. Jahrhundert. Mit Goethes Ausgewanderten, mit Friedrich Engels' »schlafloser Nacht des Exils« und Thomas Manns »Herzasthma des Exils« denkt sie dabei auch über unsere heutige Gesellschaft nach – eine Einwanderungsgesellschaft, die keine sein will. Und die sich der elementaren Einsicht verweigert, dass diejenigen, die sich auf den unberechenbaren Weg gemacht haben, den Respekt der Sesshaften verdienen, die den Preis vergessen wollen, den eine Gesellschaft zahlt, die nicht über ihre Zukunft nachdenkt. »Mit ihr zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung eine Autorin aus, die in ihren Gedichten, Theaterstücken, Hörspielen, Romanen und Essays den Verheerungen der deutschen Geschichte und Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegensetzt. […] Das Thema der Selbstbehauptung, Wiederentdeckung und Fortentwicklung weiblicher Autorschaft zieht sich als roter Faden durch ihr gesamtes Schaffen.« Jury des Georg-Büchner-Preises, 15. Juli 2025

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Ursula Krechel

Vom Herzasthma des Exils

COTTA

Impressum

Der Titel des Bandes ist Thomas Mann geschuldet.

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart

Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Gaeb & Eggers.

© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und

Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten

Cover: Klett-Cotta Design, auf Basis eines Gestaltungskonzepts von Rothfos & Gabler, Hamburg

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN 978-3-7681-9852-3

E-Book ISBN 978-3-7681-9853-0

Inhalt

1

Flucht

2

Studien

3

Verdächtigung

4

Babel

5

Zahlen

6

Ordnung

7

Furcht

8

Kunstvorbehalt

9

Blicke

10

Mitleid

11

Stellvertreter

12

Opfer

13

Marksteine

14

Kategorien

15

Grenzen

16

Hürden

17

Begriffe

18

Vorwurf

19

Zögern

20

Glück

21

Sehnsucht

22

Zweifeln

23

Prüfungen

24

Krankheit

Literatur

KANN NICHT HIER SEINkann nicht dort seinwo die Kerze ist, muß ein Docht seinkann im Zimmer keinen Wind spürenkann im Wind keinen Gedanken schürenwo das Hier ist, wäre dorthier wie dort ein fremder Ort.

1

Flucht

In einem Herrenhaus auf dem rechten Rheinufer sitzen sie zusammen: eine Baronesse »in mittlern Jahren«, ihr Sohn, ihre Tochter, deren Bräutigam Kriegsdienst leistet, ein Geistlicher, ein Hofmeister und ein Neffe der Baronesse. Später kommen auch die Freundin der Baronesse und ihr Mann, ein Geheimrat, hinzu. Die Tochter ist so verstört, vor allem über das Schicksal ihres Bräutigams, dass sie lauter unnützes Zeug eingepackt hat und einen alten Bedienten für die Erscheinung ihres Bräutigams hält. Die französische Revolutionsarmee hat den linksrheinischen Teil Deutschlands besetzt. Der Sohn hat den gemeinsamen Aufbruch organisiert und versucht, den Überblick über die Lage zu behalten. Nun sind sie Flüchtlinge, bangen um diejenigen aus ihrer Familie, die zurückgeblieben sind. Ob und wann sie ihre Heimat wiedersehen werden, wie viele Zerstörungen und Verluste sie ertragen müssen und welche politischen Zustände herrschen, wenn sie überhaupt zurückkommen können – sie wissen es nicht wie so viele Flüchtlinge zu allen Zeiten.

Es sind die Figuren aus Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Die Gesellschaft hört schon die Kanonenschüsse, die auf Mainz zielen. Es ist Mai 1793. Genau zu diesem Zeitpunkt hat Goethe seine Novellensammlung angesiedelt, »in jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten«, so beginnt der erste Satz. Der Text ist in vier Folgen in der Zeitschrift Die Horen seit Januar 1795 erschienen; er war also höchst aktuell, kühn in eine dramatische Gegenwart hineingeschrieben.

Die französische Revolutionsarmee hatte 1792 den Krieg gegen Österreich und Preußen angezettelt, rasche Eroberungen folgten. Den beiden Kriegsparteien sprangen andere Länder bei, die sogenannten Alliierten, für sie kämpften Söldner. Sie drangen bis Verdun und Valmy vor, erlitten dann aber fürchterliche Verluste. Seuchen grassierten, Regen und Sturm schlossen sie in ihren Zelten ein. Wieder drangen die Franzosen vor, eroberten Mainz, Worms, Speyer und am 22. Oktober auch Frankfurt. Goethe fürchtete um seine Mutter und den Besitz, die kostbaren väterlichen Sammlungen. Mit Carl August, dem Herzog von Weimar, der im Rang eines Generals bei den alliierten Truppen fungierte, war er am 8. August 1792 abgereist. Es war der Wunsch des Herzogs, dass Goethe ihn auf dem Feldzug begleitete. Ein reiches Briefwerk und die Tagebuchaufzeichnungen sind dabei entstanden. Berichterstatter ist er jedenfalls nicht; er versucht, mit größtmöglicher Distanz zu schreiben. Er will sich nicht festlegen, die Kunst legt ihn fest, hält ihn in Atem – und die naturwissenschaftlichen Studien. Seine Sympathien verbirgt er, auch vor sich selbst. Am 20. August 1793 ist er in Mainz, am 23. August in Trier, dann in Luxemburg und Koblenz. Er ist Zeuge, als das Söldnerheer aus den verschiedenen deutschen Kleinstaaten vom französischen Volksheer geschlagen wird. Er weiß also, wovon er schreibt, wenn er die linksrheinischen Flüchtlinge als Erzählfiguren in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten einsetzt. Als in Mainz die erste Republik auf deutschem Boden niederkartätscht wird und der Traum der Jakobiner blutig zerplatzt, ist er längst wieder in Weimar. Erst 1820 in Dichtung und Wahrheit schreibt er über die Mainzer Ereignisse, die Dichtung trägt den Sieg über die realen Ereignisse davon.

In vielfacher Hinsicht ist die Situation in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten exemplarisch. Emigranten aller Epochen schwanken zwischen Hoffen und Bangen, dem Blick zurück und dem auf eine unsichere Zukunft, eine leere Zeit, Wartezeit, Abhängigkeit von Umständen, die sie nicht beeinflussen können. Aber Goethes deutsche Ausgewanderte sind erstaunliche Leute. Sie beginnen zu erzählen, alle nacheinander, wundersame Geschichten, die sich dem Entsetzen zuneigen, doch nie explizit davon sprechen. Außerdem haben sie auf Vorschlag der Baronesse die Vereinbarung getroffen, die Gegenwart in ihrem Erzählen auszuschließen, das ist ein fragiler Kompromiss. Bannt das Erzählen das Fürchterliche, vor dem sie geflohen sind? Das wäre ein Sieg der Literatur. Oder tritt es umso schärfer hervor, indem nicht von ihm gesprochen wird? Goethe hat eine solche Konstruktion eines Novellenkranzes aus dem Decamerone von Giovanni Boccaccio übernommen. Was bei diesem die Angst vor der ausgebrochenen Pest war, ist bei Goethe das Entsetzen vor dem Krieg. Doch anders als bei seinem Vorgänger schließt sich der Kranz nicht – er schwebt vielmehr.

In aller politischen Ungewissheit suggeriert der Text über die Ausgewanderten etwas: Es ist besser, die Contenance zu bewahren, als das Elend auszustellen, das sie betroffen hat. Die Baronesse als Gastgeberin vertritt am deutlichsten diese Haltung. Trotzdem ist es unvermeidlich, dass die politischen Ansichten aufeinanderprallen. Der Geheimrat – das verwundert nicht – spricht für das hergebrachte, feudale System, die »aristokratische Anarchie«, wie Goethe seine eigene häusliche Lebenssituation 1794 in den Tag- und Jahresheften nennt. Für den Geheimrat ist die Flucht Verlust des Vertrauten und gleichzeitig Hoffnung auf seine Wiedereinsetzung, die Restauration. Der Vetter Karl ist trotz der Schädigung, die er erlitten hat, und des Vermögens, das er zu erwarten hat, dem freiheitlichen, revolutionären Geist zugeneigt, überzeugt »von der blendenden Schönheit […], die unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Anbeter zu verschaffen wußte«. Er ist sich bewusst, dass der Zukunft in Freiheit unendliche Opfer zu bringen sind, doch dass es sich lohnt, für sie zu kämpfen, auch wenn der Kampf um sie Leben, Hab und Gut kostet. Seine Flucht, so scheint es ihm, eröffnet eine unerhörte Chance. Und nicht verwunderlich ist es, dass auch der Hofmeister, der natürlich kein Aristokrat ist, revolutionären Ideen zuneigt. Karl redet sich in Rage, empfiehlt auch den Deutschen die Guillotine. Der Geheimrat ist darüber so erbost, dass er mit seiner Frau abreist. Für die Baronesse ist dies eine beschämende Niederlage, denn die Frau ist ihr nahe Freundin, Trost und Stütze. Ganz plötzlich ist der Konflikt aufgeflammt und kaum mehr einzudämmen. Ein Bediensteter bricht in die Runde ein und berichtet vom Feuer auf den Gütern, die den Franzosen in die Hände gefallen sind. Weder Goethe noch seine Erzählfiguren wissen, wohin der Krieg und die folgende Neuordnung Europas führen. In der historischen Realität sind manche der Flüchtlinge aus dem Linksrheinischen zurückgegangen, andere haben ein neues Leben begonnen. Aus der Distanz wirft Goethe in einem Brief an Schiller vom 9. März 1802 einen nun fremden, ja befremdlichen Blick auf die Französische Revolution. »Im ganzen ist es der ungeheure Anblick von Bächen und Strömen, die sich, nach Naturnotwendigkeit, von vielen Höhen und aus vielen Tälern, gegen einander stürzen und endlich das Übersteigen eines großen Flusses und eine Überschwemmung veranlassen, in der zu Grunde geht, wer sie vorgesehen hat, so gut, als der sie nicht ahnete. Man sieht in dieser ungeheuern Empirie nichts als Natur und nichts von dem was wir Philosophen so gern Freiheit nennen möchten.« Naturnotwendigkeit, nicht Naturgewalt: Etwas bricht sich Bahn, folgt einer Logik, die sich erst später erschließt.

2

Studien

Ehe die Flüchtlinge aus dem linksrheinischen Gebiet kamen, waren in den Revolutionsjahren schon 150 000 Menschen aus Frankreich geflüchtet, Adelige, Geistliche, Bauern. Unter den Flüchtlingen war auch der neunjährige Adelbert von Chamisso. Die Genealogie seiner Familie, die aus der Champagne stammt, lässt sich bis ins 13. Jahrhundert verfolgen. Die Revolution fordert ihre Opfer und frisst ihre Kinder. Zwei ältere der deklassierten Brüder von Adelbert schlugen sich in Deutschland als Miniaturmaler durch, mit leidlichem Erfolg. Dem außenseiterischen Kind Adelbert stand eine Karriere als Porzellanmaler offen. Adelbert von Chamisso entschied sich für das Militär, bald war es ihm jedoch zuwider. Gegen Franzosen kämpfen zu müssen, war ihm undenkbar, nur raus, raus aus der Leutnantskarriere. Er schreibt, er habe »eine Schule nie ernsthaft besucht«.

Ihm geschieht, was vielen Sprachwechslern und Emigranten geschieht: Nicht der Gewinn ihres Sprachwechsels wird wahrgenommen, sondern seine Mängel. Häme, Witzelei, Nadelstiche, eine dauernde Ausgrenzung, was immer er auch tut und leistet. Er, »der Ausländer, der Franzos, der Mischling von zwei Nationen, von denen die eine ihn der anderen zuschiebt«, er liebt Schiller und geht daran, sich methodisch in die deutsche Literatur einzuarbeiten, und er dichtet. »Mit Staunen und Bewunderung hörte ich, was er […] in seiner zerquetschenden Aussprache, in einer Tür stehend und den Durchgang hemmend, mir aus dem Gedächtnis her sagte«, schreibt Karl von Varnhagen über ihn und fügt dann lauter Klischees hinzu: »Am sichtbarsten kämpfte er mit der Sprache, die er unter gewaltigen Anstrengungen mit einer Art von Meisterschaft und Geläufigkeit radebrechte, welche er auch in der Folge zum Teil beibehalten mußte.« Karl von Varnhagen ist Chamissos Freund. Aus seinen Bemerkungen lässt sich schlussfolgern, auf welche Weise Menschen, die eben nicht Chamissos Freunde waren, über ihn tratschen. Was immer er tut: lauter Anpassungsleistungen. Es ist nie genug, der Schatten der Fremdheit bleibt.

Spät gelingt es Chamisso, zu einem naturwissenschaftlichen Studium zugelassen zu werden; da ist er schon 31 Jahre alt. Chemie, Biologie, Physik im Schnelldurchgang (so hat er auch Griechisch gelernt), und dann hat er das Glück, bei einer russischen Nordmeerexpedition als Wissenschaftler anheuern zu können. In Kopenhagen schifft er sich ein. Nicht verwunderlich ist es, dass man ihn, den französischen Deutschen, auf dieser Reise für einen Russen hält, der allerdings nur ein rudimentäres Russisch beherrscht und es schnell wieder vergisst. Immer lebt er im Dazwischen. Dies ist also keine verspätete juvenile Abenteuerreise. Die Mannschaft auf der Brigg Rurik unter dem deutschbaltischen Kapitän Otto von Kotzebue, der in russische Dienste getreten ist, einem Sohn des Schriftstellers August von Kotzebue, entdeckt und kartografiert vierhundert Inseln in Ozeanien, Inseln, die heute durch die Erderwärmung nicht nur bedroht sind, überflutet zu werden, sondern gänzlich zu verschwinden. Drei Jahre – 1815 bis 1818 – reist Chamisso mit der Brigg Rurik von Kontinent zu Kontinent. Die Reise führt durch den Atlantik zum Kap Hoorn, dem südlichsten Punkt Südamerikas, weiter nach Chile zur Südsee, an die er sein Wissenschaftlerherz verliert, er forscht über die Koralleninseln und ihre Entstehung. Ihn fesselt die hawaiianische Sprache, er treibt polynesische Sprachstudien mit einem umfangreichen Vokabularium, schreibt einen Weltumsegelungsbericht, der neben den Werken von Alexander von Humboldt in der ersten Reihe der forschenden Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts steht.

Und da ist Kadu, der ozeanische Inselbewohner, dem Chamisso eine eigene Erzählung außerhalb der Reise um die Welt widmet. Kadu hat es nach einem Schiffbruch auf eine fremde Insel in Mikroozeanien verschlagen und dringt darauf, mit den Weißen zu reisen. Bei Landgängen tritt er als Vermittler auf, denn die Insulaner fürchten sich vor den riesigen Männern und halten sie für Menschenfresser. Erst mit der Zeit erfährt Chamisso, dass auf Kadus Heimatinsel einmal ein Schiff mit Weißen gesichtet worden ist, und so hofft er, mit der Brigg Rurik wieder in seine Heimat zurückkehren zu können. Kadu ist nicht der edle Wilde, der Andere, doch ein Mann, der eine natürliche Autorität hat, Witz, schnelle Auffassungsgabe, Anpassungsfähigkeit – und er wird geliebt. Anfangs sieht er die Matrosen als Sklaven an, glaubt, ihnen Befehle geben zu können, begreift aber rasch seinen Irrtum. Er ist freigiebig und macht bei Landgängen gerne Geschenke. Zwei Eigenschaften rühmt Chamisso an ihm: seine Abscheu vor Blutvergießen und kriegerischen Auseinandersetzungen und »die zarte Schamhaftigkeit, die ihn zierte und die er unter uns nie verleugnet hat«. Auf einer Expedition, die Chamisso und er allein machen, hilft er den Einwohnern, Gärten und Pflanzungen anzulegen, sie zu pflegen und für Tiere zu sorgen. Besonders Rinder haben es ihm angetan. Und zur Überraschung Chamissos rückt er von seinem Entschluss ab und trennt sich von den Weißen. Hier will er bleiben und versuchen, sein Kind zu sich zu holen, das aus der Ferne, der sehnsuchtsvollen Erinnerung, nach ihm ruft. Auch er ist ein Migrant auf der Suche nach einem besseren, endgültig beschlossenen Leben. Chamissos Reise führt ihn weiter nach Kamtschatka und Kalifornien, über die Aleuten auf der Suche nach der Nordwestpassage – vergeblich. Doch es gelingt, 1817/1818 trotz Packeis die bisher unbekannte Küste Alaskas zu erforschen.