Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BeBra Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

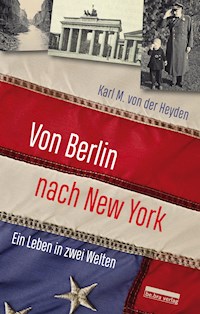

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere saß Karl M. von der Heyden im Vorstand amerikanischer Unternehmen wie Heinz und PepsiCo. Seine Wurzeln aber liegen in Berlin, wo er 1936 geboren wurde. In diesem Buch beschreibt er seine Erlebnisse als Kind und Jugendlicher im kriegszerstörten Deutschland und seinen Weg in die USA, wo er 1957 ein Studium an der Duke University aufnahm. Entstanden ist die bewegende Geschichte eines Mannes, der sich erst aus der Distanz heraus mit den Verstrickungen der eigenen Familie in den Nationalsozialismus auseinandersetzen kann und der sich zugleich mit Mut und Entdeckerfreude auf ein neues Leben einlässt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 249

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Karl M. von der Heyden

Von Berlin nach New York

Ein Leben in zwei Welten

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Barbara von Bechtolsheim

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Surviving Berlin – An Oral history«.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.

© be.bra verlag GmbH

Berlin-Brandenburg, 2019

KulturBrauerei Haus 2

Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin

Umschlag: Manja Hellpap, Berlin

ISBN 978-3-89809-156-5 (Buch)

ISBN 978-3-8393-0139-5 (E-Book)

www.bebraverlag.de

Inhalt

Vorwort von Norman Pearlstine

Einleitung

TEIL I – DEUTSCHLAND

Die Welt, in die ich hineingeboren wurde

Krieg

Flucht nach Osten

Kriegsende

Kalter Krieg

Als Vater heimkehrte

Friedenszeiten

Unerwartete Entwicklungen

TEIL II – AMERIKA

Richtung Westen

Im tiefen Süden

Getrennt, nicht ebenbürtig

Aufklärung in den USA

Wo die Mädchen sind

Sommerjob am Strand

Noch einmal: Berlin

Der Sommer 1962

Der Kreis schließt sich

Epilog

Anmerkungen

Der Autor

Vorwort

Jeder Beruf hat seinen Muhammad Ali oder Duke Ellington, legendäre Gestalten, deren Karriere sich jedem Vergleich entzieht. Jedes erfolgreiche Unternehmen hat seine heimliche Waffe – jene vertrauenswürdige Persönlichkeit, die Ziele erreicht, ohne dabei im Rampenlicht zu stehen.

Karl von der Heyden ist beides.

Zwischen 1980 und 2001 war er Finanzvorstand von drei der größten amerikanischen Konsumgüterfirmen: HJ Heinz, RJR Nabisco und PepsiCo. In diesen Positionen war Karl keineswegs nur für die Zahlen zuständig. Er war als strategischer Planer unübertrefflich und wesentlich verantwortlich für die jeweiligen Fusionen und Übernahmen der Unternehmen. Er brachte komplexe Umstrukturierungen der Unternehmen auf den Weg. Und er war der aufrechte Schütze, der anderen Vorständen oft Dinge sagte, die sie lieber nicht gehört hätten. Unter seinem Einfluss änderten sich Verhaltensweisen und Einstellungen. Kein Wunder, dass er auch ein geschätzter Berater für andere Unternehmenslenker wurde, die sich regelmäßig seiner Führung anvertrauten. Viele baten ihn in ihre Aufsichtsräte, und er war unabhängiges Aufsichtsratsmitglied bei einem Dutzend großer öffentlicher Unternehmen, einschließlich der New Yorker Börse (später NYSE Euronext), DreamWorks Animation und beim Kaufhauskonzern Macy’s.

Kaum ein anderer amerikanischer Manager hat ähnliche Leistungen vorzuweisen wie Karl. Und keiner von ihnen besitzt seine bescheidene Art.

Zwischen Berlin und New York ist Karls Lebensgeschichte. Das Buch erzählt von seiner Geburt 1936 in Berlin, dann von seinen erschütternden Erinnerungen an eine Kindheit in Nazi-Deutschland. Nach dem Krieg blieb Karls Familie in West-Berlin, auch in den Jahren vor und nach der Berlin-Blockade, als Hunger ein ständiger Begleiter war. 1957 kam er in die Vereinigten Staaten, um an der Duke University zu studieren und danach seine Karriere als Geschäftsmann zu beginnen.

Im Laufe der Jahre wurde er dann amerikanischer Staatsbürger. Doch am besten erklären die frühen Jahre in Deutschland seinen späteren Erfolg und seine bewundernswerte Haltung. In Duke durchstöberte er alte Zeitungen, um, wie er sagt, »herauszufinden, wie in einer kultivierten Gesellschaft Massenmorde größten Ausmaßes begangen werden konnten«. Und noch heute gehört Karl nach seinen eigenen Worten zu »einer Generation von Deutschen, die an Schuldgefühlen für das leidet, was die Nazis den vielen Millionen Juden und anderen Minderheiten angetan haben«.

Jene frühen Jahre erklären auch Karls lebenslanges philanthropisches Engagement: Er und seine Frau Mary Ellen haben mehrere Stipendien sowie einen Anbau an die Bibliothek der Duke University finanziert; zudem haben sie dort den Bau eines neuen Kunstzentrums unterstützt.

Ich habe Karl vor einigen Jahren kennengelernt, als er Aufsichtsratsvorsitzender der American Academy in Berlin war, während ich als deren Präsident fungierte. Mit seinem finanziellen Geschick konnte er das Stiftungsvermögen mehr als verdreifachen, und außerdem haben er und Mary Ellen ein Literaturstipendium gestiftet.

Trotz seiner offensichtlichen Begabung als Geschäftsmann wollte Karl, wie er mir berichtet hat, früher eigentlich Journalist werden, aber irgendwie ist er von diesem Weg abgekommen. Wie gut, dass er mit Zwischen Berlin und New York nun endlich seiner eigentlichen Berufung nachkommt.

Karl schreibt, dass seine persönlichen Erfahrungen ihn gelehrt haben »skeptisch zu sein gegenüber Extremisten, gleich ob sie politische Ideologen oder religiöse Fanatiker sind«, und dass ihm schaudert bei »zu viel offenem Patriotismus, Fahnenschwingen oder Gerede von ›Exzeptionalismus‹ dieses oder jenes Landes«.

Ich kann nur hoffen, dass er weiter schreiben und uns darüber aufklären wird, was er noch über sich selbst und die Welt, in der wir leben, herausfindet.

Norman Pearlstine

Chefredakteur der Los Angeles Times

Einleitung

Man hat mich immer wieder gedrängt, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Schließlich war ich Zeuge einiger historischer Augenblicke des 20. Jahrhunderts, die die Welt veränderten. Aber um ehrlich zu sein, war ich nie besonders daran interessiert, von all dem zu reden, auch nicht von meiner Kindheit in Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Marc Rosenwasser, ein renommierter Journalist und Fernsehproduzent, überzeugte mich schließlich, meinen Lebensbericht zu verfassen. Im Laufe von eineinhalb Jahren haben wir uns immer wieder in meinem Büro getroffen und viel miteinander gesprochen. Geduldig und hartnäckig hat er mich dazu gebracht, meine Erinnerungen auszugraben und ans Licht zu bringen. Während ich Wodka und Schokolade beisteuerte, stellte er die Fragen. Diese erzählte und auf Tonträger aufgenommene Geschichte ist die Grundlage meines Buches.

Erinnerungen können unzuverlässig sein. Manche Erinnerungen stammen aus zweiter Hand: was ich beispielsweise als Kind von meiner Mutter und von anderen Erwachsenen hörte, von meinem verstorbenen Bruder (der sieben Jahre älter war als ich) oder aus Zeitungen und dem Radio erfuhr. In meinem Bestreben, die Dinge richtig darzustellen, bin ich meiner Frau Mary Ellen und meiner älteren Schwester Gisela sehr verbunden: Beide steuern hier jeweils ihre eigenen Berichte bei, füllen dabei manche Lücken und bringen gelegentlich andere Aspekte ein. Ihre Erinnerungen sind jeweils durch Kursivdruck hervorgehoben. Wie an späterer Stelle zu lesen sein wird, hat sich meine Frau auf ihre eigene Art und Weise für humanitäre Ziele im Kalten Krieg engagiert.

Die Ereignisse in diesem Buch umfassen etwas mehr als ein Vierteljahrhundert, vom Sommer 1936 bis zum Sommer 1963: das erste Drittel meines Lebens. In dieser Zeit verfügte Hitler, dessen Amtssitz etwa fünfzehn Kilometer von meinem Elternhaus entfernt lag, die Massenvernichtung von sechs Millionen Juden. Als die Alliierten schließlich den Nationalsozialismus niedergeschlagen hatten, wurde der Zweite Weltkrieg vom Kalten Krieg abgelöst und der Kommunismus gewann an Macht. Meine Heimatstadt Berlin war – fünfundvierzig Jahre lang – der zentrale Krisenherd zwischen Ost und West. Zur selben Zeit ereigneten sich in den Vereinigten Staaten gravierende Umbrüche in den Rassenbeziehungen, und aus der Rassentrennung folgten schließlich die ersten Ansätze von Integration. Eigentlich war es nur Zufall, dass ich all dies als Zeuge aus nächster Nähe mitbekam – zuerst in Berlin und dann im Süden der Vereinigten Staaten.

Ich kam im Sommer 1936 in Berlin zur Welt. Getauft wurde ich auf den Namen Ingolf, den ich später in den USA ablegte. Als »Karl« war es wesentlich einfacher, schnell Bekanntschaften zu schließen. Zwischen dem Alter von drei und neun Jahren war mein Leben geprägt vom Krieg, der sich über mir und um mich herum abspielte. Auch wenn ich noch ein Kind war, nahm ich meine Umwelt sehr genau wahr. Wie viele Kinder, die Gewaltkonflikte miterleben, wurde ich früh erwachsen. Zwar taten meine Eltern ihr Bestes, um mich von allem Übel fernzuhalten, aber der Krieg forderte doch seinen Preis: zuerst indem er unser Alltagsleben durcheinanderwirbelte; später durch massive Zerstörung und Entbehrung. Ich erlebte beides hautnah mit. In den Jahren nach dem Krieg litten meine Familie und ich wie Millionen Deutsche ständig an Hunger.

Viele Jahre später, nachdem wieder Frieden in Deutschland eingekehrt war, bestimmten die Folgen dieses fürchterlichen Krieges noch immer mein Leben. Ich verbrachte Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre an der Duke University im US-Bundesstaat North Carolina viel Zeit damit, mich in alte deutsche Zeitungen zu vertiefen und mir zusammenzureimen, was die Nazis getan hatten. Vor allem wollte ich verstehen, was meine Eltern wussten, und ich wollte herausfinden, wie in einer kultivierten Gesellschaft Massenmorde größten Ausmaßes begangen werden konnten. Noch heute, siebzig Jahre später, leide ich wie viele Deutsche meiner Generation an Schuldgefühlen wegen der Verbrechen, die vielen Millionen Juden und anderen Minderheiten angetan wurden. Ich schäme mich, dass meine Herkunft mit dem größten Holocaust der Geschichte verbunden ist.

Nichts in diesen Erinnerungen soll die Schwierigkeiten meiner Familie mit den schrecklichen Leiden vergleichen, die so viele Menschen während und nach dem Krieg durchgemacht haben. Man kann überhaupt keinerlei Vergleich ziehen.

Diese Erinnerungen sollen lediglich ein paar Wissenslücken über das Leben in Deutschland während des Krieges und in den Nachkriegsjahren füllen – und erklären, wie ein Deutscher dazu kam, die Vereinigten Staaten für sich zu entdecken, sie zu besuchen und schließlich lieben zu lernen. Ein Land, dessen Staatsbürger ich inzwischen bin.

Die Vereinigten Staaten haben es sehr gut mit mir gemeint. Dank zahlreicher glücklicher Zufälle, einer guten Bildung und Ausbildung in Deutschland und später an der Duke University und an der Wharton Graduate School der University of Pennsylvania, sowie solider unternehmerischer Fertigkeiten war mir in den Vereinigten Staaten eine erfolgreiche Geschäftskarriere vergönnt.

Von den Bunkern in Deutschland zu den Aufsichtsräten internationaler Unternehmen – das war gewiss ein ungewöhnlicher Weg. Letztlich ist es eine Geschichte glücklicher Fügungen.

Teil I – Deutschland

Die Welt, in die ich hineingeboren wurde

1936 war ein bedeutendes Jahr für meine Heimatstadt. Berlin hatte den Zuschlag für die Olympischen Spiele erhalten, und Hitler tat alles dazu, die Spiele zu einem Propagandaerfolg für das Nazi-Regime zu machen. Er wollte der Welt ein friedliches Deutschland zeigen und setzte dafür sogar zeitweise die Verfolgung der Juden und anderer Minderheiten aus. So gelang es ihm, eine unkritische Welt zum Narren zu halten.

Dies ist die Welt, in die ich hineingeboren wurde, am 18. Juli 1936 in einer Frauenklinik im Bezirk Wilmersdorf. Ich sorgte gleich für Probleme. Meine Eltern hatten Tickets für die Olympischen Spiele, aber meinetwegen verpasste meine Mutter die Eröffnungsfeier.

Das Haus, in dem ich aufwuchs, liegt am Rande von Berlin, aber noch innerhalb der Stadtgrenzen. Unsere Wohngegend war die Weinmeisterhöhe im Bezirk Spandau, etwa fünfzehn Kilometer vom Stadtzentrum. Wir wohnten westlich der Havel, in einer relativ dünn besiedelten und hügeligen Gegend. Mein Vater baute auf einem halben Hektar Land ein Haus mit großartigem Blick über den Fluss, der sich direkt unter uns zu einem See von einem Kilometer Durchmesser verbreiterte.

Mein Leben, zumindest in den ersten Jahren, verlief recht privilegiert. Das Haus hatte viele Zimmer und sogar einen gesonderten Flügel für meine Großmutter väterlicherseits. Wir hatten ein Kindermädchen und eine Köchin, die bei uns wohnten. Wir hatten auch eine Schneiderin, eine ältere Frau, die jedes Jahr mehrere Wochen bei uns wohnte. Sie erledigte alle Näharbeiten und fertigte neue Kleidungsstücke für die Familie an. Das war damals eher ungewöhnlich, aber mein Vater hatte in seiner Position ein gutes Einkommen, sodass wir uns diesen Luxus leisten konnten.

Mein Vater war Ingenieur für Flugzeugdesign und bei Junkers angestellt. Er hatte dort in den 1920er-Jahren angefangen und wurde später, als Junkers mit Lufthansa fusionierte, einer der führenden Ingenieure.

Die Lebensgeschichte meines Vaters ist so verworren wie die Zeiten, in denen er lebte. Er wurde 1894 als Werner Müller in Duisburg geboren, wuchs aber in Kauffung im heute polnischen Schlesien auf. Sein Vater wiederum war als Industrieller in der Stahl- bzw. Kohle-Produktion tätig. In den 20er-Jahren beging er Selbstmord. Über die möglichen Gründe kursierten zwei Versionen: eine, dass er dies aus Verzweiflung tat, als sein Unternehmen in einer finanziellen Krise scheiterte; die andere, dass eine Affäre mit seiner Haushälterin bekannt wurde. Welche Version stimmt, weiß ich nicht.

Mein Vater wurde vor dem Ersten Weltkrieg Kadett an der deutschen Marineschule. Im Rahmen seiner Ausbildung segelte er nach Mittelamerika, Kuba und Florida. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde er einem Kreuzer zugeteilt und war an mehreren Seegefechten beteiligt, einschließlich dem größten im Ersten Weltkrieg, der Skagerrak-Schlacht vor Jütland. Er sprach nicht viel über seine Kriegserlebnisse, aber ich erinnere mich, dass er Jütland erwähnte. Nach seinen Worten konnten sie die feindliche britische Flotte kaum sehen, als sie sich gegenseitig beschossen. »Manchmal war nur der Qualm der Schlote über dem Horizont zu erkennen.« Dadurch wurden die Schlacht und das Töten ziemlich »unpersönlich«.

Die deutsche Niederlage führte nach Kriegsende zum Versailler Vertrag, nach dem Deutschland nur sehr begrenzt Truppen unterhalten durfte. Die zugestandenen militärischen Einrichtungen reichten allenfalls zur Selbstverteidigung.

Viele Militärs und die Zivilbevölkerung wurden vom Kriegsausgang völlig überrascht, glaubten vielmehr bis kurz vor Schluss an einen Sieg. Die maßlose Enttäuschung machten sich dann die Nationalsozialisten zunutze: Es habe eine Verschwörung gegen Deutschland durch Kommunisten und Juden gegeben. Diese Legende konnte sich auch deshalb hartnäckig halten, weil auf deutschem Boden vergleichsweise wenige Kriegshandlungen stattgefunden hatten. Der Erste Weltkrieg fand zum größten Teil jenseits deutscher Grenzen statt.

Kaiser Wilhelm II. bei der Inspektion des Schiffs meines Vaters, der SMS Hertha, um 1913.

Das deutsche Volk hatte in einer Monarchie mit autoritärer Führung gelebt. Das erklärt die Dauerberieselung mit positiver Propaganda. Und dann lasen die Leute plötzlich in den Zeitungen, dass der Krieg vorbei war und ihr Land verloren hatte. Das führte zu einer kollektiven Bewusstseinsstörung.

Als mein Vater nach dem Krieg mit Tausenden anderen Offizieren heimkehrte, wusste er so wenig wie sie, was er tun sollte. Zum ersten Mal in seinem Leben engagierte er sich politisch. Es gab viele sogenannte »Freikorps«, das waren ehemalige Truppen, die sich auf eigene Faust zusammenschlossen. In Schlesien, wo mein Vater aufgewachsen war, waren die Polen an die Macht gekommen. Jetzt begannen die ehemaligen deutschen Truppen dort einen Partisanenkrieg und vertrieben die Polen aus der Region. Mein Vater nahm an diesen Expeditionen teil, ehe er dann an einer Universität Metallurgie studierte und einen Ingenieursabschluss erlangte.

Zu den Bedingungen des Versailler Vertrages gehörte – neben einem Verbot der Luftstreitkräfte – die generelle Einschränkung, Flugzeuge zu produzieren und damit in andere Länder zu fliegen. Um dies zu umgehen, flog Junkers seine Flugzeuge in das neutrale Schweden, wo die Maschinen schwedische Hoheitszeichen erhielten. Dann wurden sie zurück nach Deutschland geflogen und für den zivilen Luftverkehr innerhalb Deutschlands und in andere Länder eingesetzt.

In derselben Zeit, Mitte der 1920er-Jahre, lernte mein Vater meine Mutter kennen, die auch bei Junkers arbeitete. Sie war mehr oder weniger Sekretärin dort, denn Frauen wurden in jener Zeit noch nicht zu höheren Bildungsabschlüssen ermutigt.

Manchmal begleitete meine Mutter meinen Vater auf seinen Reisen nach Schweden. Sie erzählte mir einmal von einer Notlandung. Motorversagen war damals gar nicht so selten, und es war auch keine große Sache. Die Maschinen landeten einfach auf dem nächstgelegenen Feld. Für meine Eltern waren solche Reisen wie ein Ausflug – flieg nach Schweden, gönn dir ein gutes Essen, lass das Flugzeug anders anstreichen und flieg wieder zurück.

Meine Eltern am Tag ihrer Verlobung, Silvester 1926.

Meine Eltern waren beide leidenschaftliche Skiläufer, und sie verlobten sich an Silvester 1926, nachdem beide jeweils den zweiten Platz in einem Skirennen belegt hatten. Zu dem Zeitpunkt lebten sie in Dessau, wo sie 1928 heirateten.

Meine Mutter war in einer großen Familie in Hagen in Westfalen aufgewachsen. Ihr Vater war der Eigentümer der Heyda Werke, die Papierprodukte wie Notizbücher, Büromaterialien, Schulhefte und ähnliches produzierten. Sie hatte einen Bruder und drei Schwestern. Schon früh half sie in dem Familienunternehmen mit und war Zeit ihres Lebens eine sehr geschickte Geschäftsfrau. Trotzdem ging sie nach der zehnten Klasse von der Schule ab, um auf einer Frauenfachschule Kenntnisse in Hauswirtschaft und Büroführung zu erwerben.

Meine Eltern müssen bald nach ihrer Hochzeit nach Berlin gezogen sein. Der Umzug stand wohl im Zusammenhang mit der Fusion von Junkers und der Deutschen Aero-Lloyd AG, woraus die Fluglinie »Luft Hansa« (die spätere Lufthansa) entstand. Es gab von Anfang an große Ambitionen, nach Asien und Amerika zu fliegen, während Junkers weiterhin Flugzeuge entwarf und baute. Mein Vater hatte die Aufgabe, in anderen Ländern den Verkauf der Flugzeuge anzukurbeln. Einmal reiste er nach Brasilien, um die Ju 52 für Flüge in Südamerika auf den Markt zu bringen. Er flog mit dem Luftschiff Graf Zeppelin nach Rio de Janeiro, eine Reise, die etwa zehn Tage dauerte.

Inzwischen war Hitler – nach politisch und ökonomisch harten Zeiten – an die Macht gekommen. Die Atlantiküberquerung per Zeppelin war für das neue Nazi-Regime eine große Sache; jeden Tag gab es dazu Radioberichte in den Abendnachrichten. Meine Mutter verfolgte sie mit starkem Interesse und bangte um meinen Vater. Eines Tages kam kein Bericht im Radio. In Panik rief meine Mutter beim Sender an und erfuhr, dass der Zeppelin wegen heftiger Gegenwinde nicht vorangekommen war. Die Regierung hatte untersagt, dass dies im Radio berichtet wurde.

Das Luftschiff Graf Zeppelin bei der Ankunft in Rio de Janeiro, November 1935.

Die Ankunft des Graf Zeppelin war eine Sensation in Rio de Janeiro. Dann aber kam erst das Hauptereignis. Die Junkers Ju 52 sollte im Wettkampf gegen die amerikanische DC-3 von Rio nach Santiago de Chile fliegen. Die Ju 52 hob zuerst ab und schaffte es gerade noch eben über die Anden, als sich in einem aufkommenden Gewitter Wolken auftürmten. Die DC-3 flog dreißig Minuten später ab; sie konnte höher als die Ju 52 fliegen, aber zu dem Zeitpunkt hatte sich die Wolkendecke bereits so verdichtet, dass die Maschine umkehren musste. Die Luftfahrtgesellschaft in Brasilien entschied sich schließlich für das deutsche Modell, und mein Vater reiste triumphierend auf dem Passagierschiff Cap Arcona zurück. Er hatte als Ingenieur ganz wesentlich an der Ju 52 mitgearbeitet und war dafür verantwortlich, dass sie aus Sicherheitsgründen drei Motoren hatte, statt wie damals üblich einen oder zwei. Mein Vater flog die Flugzeuge nie selbst, dazu hatte er zu wenig handwerkliches Geschick. Seine Stärke war die theoretische Konstruktion. Offenbar war er auf seinem Gebiet sehr erfolgreich.

Olympische Spiele 1936 in Berlin, Medaillen-Anzeigetafel. Von meinem Vater fotografiert.

Mein Bruder Jürgen wurde 1929 geboren, meine Schwester Gisela 1932. Wie schon erwähnt, kam ich ein paar Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele zur Welt, die später vor allem mit Jesse Owens in Verbindung gebracht wurden. (Entgegen den Nazi-Behauptungen arischer Überlegenheit gewann der afro-amerikanische Sprinter bekanntlich vier Goldmedaillen – vor den Augen des »Führers«, der sich dann vielen Berichten zufolge geweigert hatte, dem Schwarzen die Hand zu schütteln. Das allerdings hat Owens später widerlegt.) Meine Eltern nannten mich Ingolf und das »Olympische Baby«.

Krieg

Meine früheste Erinnerung ist der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg ausbrach. Es war der 1. September 1939, der Tag der deutschen Invasion in Polen. Ich war gerade drei Jahre und eigentlich zu klein, um mich an irgendetwas zu erinnern, aber wenn etwas derart Einschneidendes passiert und man eine lebhafte Vorstellung davon hat, kann man sich später den Zusammenhang ausrechnen.

Als ich an diesem Morgen zum Frühstück herunterkam, hörte ich, wie meine Mutter in der Küche weinte. Das Kindermädchen und die Putzfrau weinten ebenfalls. Als meine Mutter sagte: »Es ist etwas Schreckliches passiert. Wir haben wieder Krieg«, wusste ich nicht, was das zu bedeuten hatte, aber als ich die Worte »etwas Schreckliches« und »Krieg« hörte, setzte ich mich einfach auf die unterste Stufe der Treppe und fing an zu weinen. Daran kann ich mich lebhaft erinnern. Aber was sonst passierte, weiß ich nicht mehr. Das Leben schien wie vorher weiterzugehen.

Außer dass unser Vater sofort eingezogen wurde. Er war sechsundvierzig Jahre alt. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, wie er sich verabschiedete. Aber ich erinnere mich, wie bewusst mir war, dass er nicht mehr da war.

Statt in die Marine wie im Ersten Weltkrieg wurde er als Hauptmann der Luftwaffe eingezogen, weil er sich mit Flugzeugen auskannte. Er war an vielen verschiedenen Orten stationiert, meistens außerhalb von Deutschland. Es war ja so, dass der Krieg anfangs während der Expansionsphase nicht im Land selbst ausgetragen wurde. Mein Vater kam nach Polen, war im Balkanfeldzug dabei und kam bis nach Kreta, immer im Regiment Wolfram von Richthofen, Sohn des legendären Roten Barons. Zu der Zeit wurden die Passagierflugzeuge von Junkers als Transportflugzeuge genutzt, vor allem, um Fallschirmspringer abzusetzen. Er war auch in Bulgarien, Rumänien, Griechenland und wohl auch in Ungarn. Seine Aufgabe bestand darin, auf einer Luftwaffenbasis die Reparaturarbeiten an beschädigten Flugzeugen einschließlich der Bomber zu überwachen und sicherzustellen, dass sie voll einsatzfähig waren.

Mit meinem Vater, 1940.

Später im Krieg wurde mein Vater zum Major befördert. Er kam an Feiertagen und zum Urlaub drei- oder viermal im Jahr nach Hause. Das waren Festtage für uns. Er war in Uniform und wurde von einem Fahrer in einem Militär-Jeep gebracht, und der Fahrer ließ mich am Armaturenbrett spielen. Manchmal blieb mein Vater für drei oder vier Tage, manchmal eine ganze Woche. Aber er konnte nie darüber reden, was er im Krieg erlebte. Das galt auch, wenn wir Post von ihm bekamen. Es war »Feldpost«. Daraus war nicht zu erkennen, wo er sich befand. Es war alles geheim.

Unser Haushalt blieb nach Kriegsbeginn intakt, zumindest für eine Weile. Aber allmählich verließen uns die Mitarbeiter: Unser Kindermädchen ging, als ich in die Schule kam; unsere Köchin ging auch, und so waren wir auf uns gestellt, abgesehen von dem Ehepaar, das ein kleineres Haus auf dem Grundstück meiner Eltern bewohnte. Diese Leute halfen bei uns regelmäßig aus, obwohl ich mir nicht klar darüber bin, warum der Mann nicht im Krieg war.

Meine Schwester Gisela und ich mit Nazi-Helm (ganz rechts) beim Winterhilfswerk.

Mein Bruder Jürgen musste zur Hitlerjugend und meine Schwester Gisela zum Bund Deutscher Mädel (BDM), dem weiblichen Gegenstück. Sie wurden in der Schule automatisch dazu verpflichtet, wobei ein umfassendes Freizeitprogramm Jürgen und Gisela anfangs durchaus Spaß machte.

Meine Geschwister hatten eine viel bessere Vorstellung davon, was eigentlich in den Kriegsjahren vor sich ging, als ihr kleiner Bruder. Als ich kürzlich mit meiner Schwester über diese Jahre sprach, fragte ich sie, was sie als Schulkind über Hitler wusste. Sie sagte, dass Hitler für sie der »Führer« war und dass sie und ihre ganze Klasse ihm immer salutieren mussten:

Im Lager hatten wir jeden Morgen Flaggenparade, und dann den rechten Arm hoch … naja, du weißt schon … SA marschiert. Die ganze Schule musste jeden Morgen an der Fahne die zwei Fahnenlieder singen. Das war eine feste Kommandosache, das galt für alle gleich.

Über Hitler haben wir nie gesprochen. Wir Mädchen unter 14 Jahren waren die Jungmädel. Und eine Tracht tragen oder eine Kluft, wie man das damals nannte, das war natürlich etwas Besonderes. Man kriegte sein Halstuch und seinen Knoten. Der Rock war an die weiße Bluse ohne Bund angeknöpft. Also, da war man irgendwie stolz drauf.

Und dann gab es jede Woche einmal nachmittags Sport, für mich war das sehr angenehm. Aber sonst… Die Hitlerjugend organisierte sogenannte Heimabende. Mutter wollte nicht, dass ich an solchen Veranstaltungen teilnehme. Also hat sie die Klavierstunden immer so gelegt, dass ich für die Heimabende keine Zeit hatte. Wir hatten neben dem Sporttag einmal Heimabend in der Woche. Da war ich dann nie dabei. Als ich die Siegernadel gewonnen hatte im Olympiastadion, bin ich ganz glücklich nach Hause gekommen. Und dann kam der nächste Heimabend und ich kriegte meine Siegernadel nicht. Wer nicht am Heimabend teilnimmt, kriegt auch keine Siegernadel, hieß es. Der Druck war da. Ich habe dann mit meiner Mutter geschimpft: »Warum lässt du das zu?« Ich wollte auch gerne mein Abzeichen haben.

Die NSDAP hat sich immer sehr in die Familien eingemischt. Dort wurde man auf dich aufmerksam und meinte, zum Muttertag müsstest du ein Gedicht aufsagen. Wir hatten auf der Weinmeisterhöhe ein kleines Café oder Restaurant, das diente als Versammlungsraum. Und eines Tages wurdest du auf einen hohen Stuhl gestellt und sagtest dein Gedicht auf.

Wenn früh die liebe Sonn’ erwacht,

dann singt mein Herz und pfeift und lacht,

so schön die Welt so schön daheim

bei unserem lieben Mütterlein.

Mein Herz ist froh, das ist mal so.

Das hast du so vorgetragen, dass bei den Müttern kein Auge trocken blieb, und es gab viel Lachen und Applaus.

Meine Schwester Gisela neben meinem Kinderbett.

Gisela zufolge hatte unsere Mutter eigentlich nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen wollen und ging den Nazis in ihrer ruhigen, meist sehr vorsichtigen Art auch auf andere Weise aus dem Weg. Beispielsweise gab es da, nachdem unser Vater schon im Krieg war, eine unangenehme Begegnung mit einer Naziführerin in unserer Nachbarschaft.

Gisela erzählt weiter:

Sie war die Mutter einer Freundin von mir. Und diese Frau Weber, die war schon verzückt, wenn sie nur den Namen Hitler hörte. Also die war völlig abgedreht. Sie warf Mutter vor: »Sie sind die einzige auf der ganzen Weinmeisterhöhe, die keine Socken für die Soldaten stopft!« Da hat Mutter gekontert: »Ich habe drei Kinder, die ich heute alleine erziehen muss. Ich hab das große Haus und einen Garten. Ich hab genug zu tun. Das würde Hitler bestimmt nicht erwarten, dass ich jetzt auch noch für die Soldaten Strümpfe stopfe.« Und ist wieder gegangen. Danach sind die beiden Frauen immer auf Distanz geblieben.

In diesen Jahren hatte die Regierung das sogenannte Winterhilfswerk eingerichtet. Das war eine gesteuerte Propagandaaktion, was aber nicht für jeden offensichtlich war. Die freiwilligen Helfer gingen mit Holzkarren die Straßen rauf und runter und hielten an jedem Haus. Man sollte Sachen spenden, die man nicht mehr brauchte, Kleidung oder Geld. Dabei stand man immer unter Beobachtung, ob man auch ja das Anliegen unterstütze.

An Hitlers Geburtstag, am 20. April, musste man die Naziflagge aus dem Fenster hängen. Tat man das nicht, bekam man am nächsten Tag »Besuch«. Die Leute machten alles mit, nur um keinen Ärger zu bekommen.

Durch all das, was um mich herum passierte, war mir schon als kleiner Junge bewusst, dass Hitler unser »Führer« war, ein ganz wichtiger Mann. Natürlich hörten wir ihn im Radio. Damals waren Radiosendungen ein besonderes Ritual. Man setzte sich hin und hörte zu. Die Sendung war nicht bloß eine Art Hintergrundgeräusch: Sie stand im Mittelpunkt. Natürlich stellten wir den Sender ein, wenn Hitler eine Rede hielt, die immer zu einer bestimmten Zeit angekündigt wurde. Wir hörten auch die neusten Nachrichten von der Front. In den frühen Kriegsjahren war jede Schlagzeile eine blumige Verkündigung eines weiteren Sieges. Dem gingen die Erkennungstakte von Beethovens Fünfter voraus – Da-da-da, dah. Da-da-da, dah – und dann kam die Stimme des Sprechers: »Dies ist eine Sondermeldung aus dem Führer-Hauptquartier.« Darauf meldete sich das Oberkommando der Wehrmacht und verkündete: »Die Deutschen haben Warschau eingenommen.« Oder so etwas Ähnliches. Die Nachricht war gewöhnlich ziemlich kurz, und dann ging es mit der Musik weiter, bis alles vorbei war. Solche Ansagen gab es ein, zweimal pro Woche.

Wir hörten auch klassische Musik, die meine Mutter besonders liebte. Radio zu hören hatte immer etwas richtig Geheimnisvolles, weil wir oft im Dunkeln saßen oder nur bei einem kleinen Lampenlicht. Meine Mutter schaltete das Radio ein. Zuerst hörte man nichts, aber wenn sich die Röhren allmählich erwärmten, wurde das weiße Licht im Signalfenster vorne auf dem Radio zum leuchtenden Grün.

Unser Haus auf der Weinmeisterhöhe.

Wir saßen aber auch im Dunkeln, weil es Luftangriffe geben konnte. Wir hatten uns schnell daran gewöhnt, weil man uns beigebracht hatte, nie ein Licht brennen zu lassen, das nicht gebraucht wurde. Das war eine Sache der Sparsamkeit. Strom war in Deutschland sehr teuer. Jeder machte das so, und viele haben diese Sparsamkeit ihr ganzes Leben behalten.

Meine Erinnerungen werden ab dem Jahr 1941 präziser, ich war jetzt vier oder fünf, und die Alliierten begannen mit ihren Luftangriffen auf Berlin. Die Deutschen hatten bei ihren Angriffen auf Großbritannien im Blitzkrieg 1940/41 vor allem London bombardiert. Hitler sagte, Deutschland konzentriere seine Angriffe auf Bahnhöfe und Industrieziele, etwa Fabriken und ähnliches. Und so war es auf beiden Seiten anfangs auch, aber von Anfang an gab es viele Opfer unter Zivilisten.

Nach dem Londoner Blitz war es, als schickten uns die Alliierten die Botschaft »Jetzt sind wir dran«. Die Behörden brachten auf vielen Dächern Sirenen an. Wir hatten keine auf unserem Dach, aber die anderen Sirenen waren nah genug, sodass wir sie gut hören konnten. Die Sirenen faszinierten mich, weil sie unterschiedliche Arten von Alarm gaben. Es gab den Voralarm, bei dem die Sirene in Intervallen mit kurzen Pausen heulte, was bedeutete, dass feindliche Flieger sich näherten. Jetzt war es an der Zeit, Schutz zu suchen. Dann kam der Vollalarm, bei dem die Sirenengeräusche in andauernden kurzen Wellen kamen: Ein Angriff stand unmittelbar bevor. Und endlich erfolgte die Entwarnung, ein stetiger Sirenenton, der etwa eine Minute andauerte und uns sagen sollte, dass die Bedrohung vorüber war.

Anfangs hatten wir keinen Bunker. Bei unserem ersten Luftangriff gingen wir in den Keller, und ich erlebte den schrecklichsten Moment meiner Kindheit. Ich muss etwa fünf gewesen sein. Der Kellerraum war hauptsächlich eine Vorratskammer, vielleicht drei mal sechs Meter groß; dort standen auf den Regalen Einmachgläser mit Obst aus unserem Garten, außerdem lag da Gemüse, das für den Winter eingelagert war. Meine Mutter, Geschwister, Großmutter und ich saßen in diesem Raum, ganz im Dunkeln. Kein Ton war zu hören. Niemand weinte. Alle waren ganz still. Wir harrten da wohl eine Stunde lang aus.

Das zweite Mal machte mir schon weniger Angst, weil ich das erste Mal gut überstanden hatte. Anfangs kamen die Luftangriffe mitten in der Nacht. Meine Mutter weckte uns, und wir gingen zusammen in den Keller. Wenn in der Umgebung Bomben fielen, klirrten die Einmachgläser und manche fielen direkt hinter uns von den Regalen. Beim ersten Mal dachte ich sofort, ich wäre von einer Bombe getroffen worden.

Die Erinnerungen meiner Schwester an diese Ereignisse sind ganz ähnlich. Sie war damals neun Jahre alt:

Als das Bombardement auf Deutschland losging, rechneten wir ja schon sehr früh damit, dass die Berliner auch was abkriegen. Ich weiß noch, dass wir mit der Großmutter unten im Keller gesessen haben; ohne jeden Schutz. Das war ja kein Bombenkeller. Naja, neben Marmeladegläsern und dem Kohlenhaufen haben wir da unten gesessen, mit nassen Tüchern. Die sollten wir uns im Notfall ganz schnell vors Gesicht halten. Man dachte dabei an Gasbomben, die schnell zum Ersticken führen. Davor hatte ich echt Angst. Aber Gas war dann doch keine Gefahr.