9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

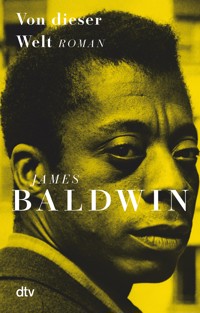

»Das Werk James Baldwins ist von großer Wucht und Schönheit.« Georg Diez in ›Der Spiegel‹ Dies ist die Geschichte des jungen John Grimes, der erlebt, wie ein einziger Tag unsere Welt zum Einstürzen bringen kann und wie genau darin unsere Rettung liegt. James Baldwins erster Roman glich einem Befreiungsschlag – für ihn selbst und für alle, die nach ihm kamen. Hart und realistisch, von einer düsteren Eleganz, zärtlich, wahrhaftig und von großer symbolischer Kraft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 388

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

James Baldwin

Von dieser Welt

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Miriam Mandelkow

Mit einem Vorwort von Verena Lueken

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Vorwort

Verena Lueken

Über James Baldwin

Warum James Baldwin lesen, heute, dreißig Jahre nach seinem Tod? Wer einmal einen Satz von ihm laut aufgesagt hat, wird die Frage überflüssig finden. Manchmal klingen seine Sätze, als spräche sie ein Prophet aus dem Alten Testament. Oft aber singen Baldwins Sätze, seine Wörter fügen sich zu einer Melodie, die den Leser mitnimmt in das Reich einer Sprache, die er versteht, die aber doch auch wundersam einem geheimnisvollen und in der Prosa ungewöhnlichen Rhythmus zu folgen scheint. Es ist der Rhythmus eines Songs eher als einer Predigt, und was die Sätze enthalten, ist die Wahrheit. Die Wahrheit über das, was in ihnen gesagt wird. Ein Stück Wahrheit aber auch über den, der sie liest, weil Baldwins Sätze in seinem Bewusstsein nachschwingen und weitere Kreise ziehen, bis sie alles berührt haben, womit ein Mensch denken und fühlen kann.

James Baldwin ist einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Alles, was er zu sagen hatte – sei es in seinen Romanen, seinen Kurzgeschichten, Essays oder Theaterstücken –, war scharfsinnig, präzise formuliert und intensiv, als er es sagte, und fast alles gilt bis heute. Sein Werk altert nicht. Das heißt, wir haben es bei James Baldwin, der von 1924 bis 1987 lebte, mit einem Klassiker zu tun. Gleichzeitig bedeutet es, die Welt, die seine Bücher beschreiben, und die Menschen, die sich in ihr bewegen, haben sich nicht grundsätzlich verändert. Wenn wir Baldwin lesen, haben wir den Eindruck, mit einem Zeitgenossen im Gespräch zu sein. Einem Zeitgenossen, der davon erzählt, was es heißt, als Afroamerikaner in der Diaspora zu leben, einer Diaspora, die umfassend und unausweichlich ist, weil es für ihn, dessen Herkunftslinien zerschnitten sind, keine Heimat gibt jenseits von ihr. Einem Zeitgenossen, der uns ahnen lässt, wie es sich als Mensch lebt, der in der Zuschreibung anderer, die sich ihm überlegen wähnen, eine Abweichung darstellt – weil seine Haut schwarz ist statt weiß. Schwarz wie das Böse gegenüber einem weißhäutigen Gott.

Baldwin wusste aber auch, dass die, die diese Zuschreibung vornehmen und von ihr profitieren, ihrerseits dabei nicht ungeschoren davonkommen. Die Weißen brauchen die Menschen, die sie zu Schwarzen erklären, um sich ihrer Macht zu versichern. Die Versehrungen, die sie sich selbst mit dieser Grausamkeit und Eigenermächtigung zufügen, sind immens. Sie zahlen einen exorbitanten Preis für die kontinuierliche Demütigung der Afroamerikaner, ihre Ausbeutung, dafür, sie an den Rand zu drücken, einzusperren, zu töten. In einem langen Interview im Jahr 1961 nannte Baldwin die Menschen im Süden der Vereinigten Staaten, die Menschen, deren Vorfahren seine Vorfahren versklavt hatten und zu deren Alltag vor kurzer Zeit noch Menschenjagd und Lynchmorde gehörten, verwirrt und moralisch verkommen. Tatsächlich führt eine direkte Verbindung von den Zuständen in Baldwins Welt, gegen die er aufschrie und gegen die er anschrieb und vor denen er floh, zu den Ereignissen, die uns heute erschüttern, sei es in Charleston, in Ferguson, in Charlotteville.

Als James Baldwin dieses Interview gab, war er bereits eine wesentliche Stimme in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Er war dabei, eine Figur des öffentlichen intellektuellen Lebens in den Vereinigten Staaten zu werden, obwohl er immer wieder für lange Zeit anderswo lebte, in der Schweiz, vor allem aber in Paris und an der Côte d’Azur. Als er 1987 in St-Paul de Vence im Alter von 63 Jahren starb, war er eine Legende. Aber viele meinten damals, die Zeit seiner Bücher und seines Einflusses wäre vorbei. Die Bürgerrechtsbewegung, die er bezeugt und befeuert hatte, schien zu einem glücklichen Ende gekommen zu sein. Baldwin war, in der amerikanischen Öffentlichkeit zumindest, zum Zeitpunkt seines Todes eine historische Figur eher als ein Klassiker.

Was für ein Irrtum! Es dauerte allerdings nicht lange, bis er erkannt wurde. Heute wird kein Zeuge jener Jahre, in denen die Schwarzen ihre bürgerlichen Rechte der Wahlbeteiligung und Gleichbehandlung erkämpften, öfter zitiert als er, und keiner wird häufiger gelesen. Raoul Pecks Filmdokumentation über James Baldwin, ›I Am Not Your Negro‹, war einer der oscarnominierten Filme des Jahres 2016 und fand ein großes Publikum. Tagungen beschäftigen sich mit Baldwins Werk, eine jährlich erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift ist nach ihm benannt (»James Baldwin Review«) und er beeinflusst unübersehbar zahlreiche Autoren unserer Tage. Eines der meistdiskutierten Bücher zur amerikanischen »Rassenfrage«, Ta-Nehisi Coates’ ›Zwischen mir und der Welt‹, war nicht nur eine stille Verbeugung vor Baldwins ›Letter to My Nephew‹, sondern mehr oder weniger eine aktuelle Nachdichtung dieses ersten Teils seines berühmten Essays ›The Fire Next Time‹ (Dial Press 1963), vermutlich sein am weitesten ausstrahlendes Werk zur Frage, was es bedeutet, in den Vereinigten Staaten schwarz zu sein.

In Deutschland beginnt Baldwins Wiederentdeckung mit dieser Neuübersetzung von ›Go Tell It on the Mountain‹ (Knopf 1953) unter dem Titel ›Von dieser Welt‹. Die alten Übersetzungen seiner Werke stammen aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie alle sind längst vergriffen. Eine deutschsprachige Biografie gibt es bis heute nicht.

Die Geschichte ist nicht die Vergangenheit. Die Geschichte ist die Gegenwart.

Gute Bücher zu lesen braucht keinen Anlass. Darüber hinaus gilt aber nach wie vor: Wer verstehen will, was in den Vereinigten Staaten schiefläuft, ist bei Baldwin gut aufgehoben. Kaum einer war scharfsinniger als er in der Beschreibung der historischen Fatalität, die am Anfang der Geschichte Amerikas steht, und ihrer Folgen. Dass er die verheerenden Konsequenzen der Sklaverei und der Verhältnisse, die aus ihr hervorgingen, für die Weißen des Landes ebenso im Blick hatte wie die, unter denen die Afroamerikaner zu leiden haben, macht die außergewöhnliche Stellung aus, die er seit den 1960er-Jahren unter den Autoren und Aktivisten einnahm, die im weitesten Sinn der Bürgerrechtsbewegung zuzurechnen sind. Er erfuhr damals keineswegs ungeteilte Zustimmung mit dieser Haltung. Doch heute ist er derjenige, der gelesen und zitiert, derjenige, dessen Werk weitergesponnen wird, wenn von »Black Lives Matter« die Rede ist. Weil er wusste, dass die Geschichte nicht die Vergangenheit ist. Die Geschichte, davon war Baldwin überzeugt, ist die Gegenwart. Seine Bücher legen Spuren einer Revolution, die noch nicht beendet ist. Sie sind Fanfaren einer Zukunft, auf die wir noch warten.

Für Baldwin war immer klar, dass der Kern des Problems, wenn man das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen so nennen will, nicht die Schwarzen sind. Sondern die Weißen, die ihre Verbrechen gegen die Schwarzen genau kennen, sie aber dennoch leugnen müssen, weil sie innerlich die Angst zerfrisst, ihnen könnte dasselbe angetan werden. Ihre Opfer könnten Rache an ihnen üben (weshalb sie heute, wenn die Denkmäler ihrer Helden, der Sklavenhalter und Generäle aus dem Bürgerkrieg, gestürzt werden, so reagieren, als würde ihnen selbst etwas angetan). Das Problem sind die Weißen, die keine Verantwortung für ihre Geschichte übernehmen und sich keine Rechenschaft darüber ablegen, warum sie, in Baldwins Worten, »den Neger erfinden mussten«.

James Baldwin gibt darauf keine Antwort. Doch sein gesamtes Werk ist eine Gegenrede: »I am not a nigger. I am a man.«

Das hat Folgen für seine Literatur. Er schrieb ausdrücklich keine Protestliteratur. Er schrieb in seinen Romanen und Erzählungen nicht aus der Rolle des engagierten Afroamerikaners für die Sache der Schwarzen heraus. Es ging ihm beim Schreiben um die Literatur, nicht um ein soziales Anliegen, auch wenn beides in der Rezeption seiner Werke möglicherweise immer wieder zur Deckung kam.

»Aus der Unordnung, die das Leben ist, jene Ordnung zu schaffen, die Kunst heißt – das ist die Aufgabe jedes Schriftstellers.« So hat es James Baldwin in einer kurzen autobiografischen Notiz formuliert, die er seiner ersten Essaysammlung ›Notes of a Native Son‹ (Beacon Press 1955) voranstellte – einer Notiz, die auf knappem Raum einige der wesentlichen Grundzüge seines Schreibens darlegt. Das Fundament der Literatur, davon ist Baldwin überzeugt, muss immer und für jeden Autor die persönliche Erfahrung sein, und es kommt darauf an, furchtlos den letzten »süßen oder bitteren Tropfen« aus dieser Erfahrung des eigenen Lebens herauszuholen. Seine Erfahrung ist die eines Afroamerikaners, der von einer Welt umgeben ist, in der nichts, worauf sich diese Welt in ihrer Allgemeinheit bezieht, auf ihn zutrifft. Die Welt der weißen Kultur. Der weißen Filmstars. Der weißen Politiker. Der Reklame für Weiße, des privilegierten Zutritts für Weiße durch jeden Eingang.

Das Problem für einen schwarzen amerikanischen Autor, so Baldwin in diesem kurzen Text, bestehe darin, dass über die Sache der Afroamerikaner so ausführlich schon geschrieben worden sei. Und zwar meistens schlecht und in vielen Büchern, die Baldwin, als er mit dem Schreiben begann, rezensiert hat. Schlecht in dem Sinne, als käme es darauf an, sich für oder gegen die Anliegen der schwarzen Bevölkerung zu entscheiden – beides zutiefst unliterarische Zugänge zur Welt wie zur Literatur.

Baldwin aber ging es beim Schreiben nicht um Parteinahme. Baldwin ging es darum, die Oberfläche der Phänomene zu durchstoßen und eine Distanz zwischen sich und den aktuellen Problemen herzustellen, um Klarheit zu erlangen – eine Klarheit des Blicks, die es ihm erlauben würde, nach vorn zu schauen, wie jeder gute Schriftsteller es tun sollte, was allerdings ohne den Rückblick in die Geschichte vollkommen sinnlos sei. Es gebe sehr gute Gründe, schreibt Baldwin in dieser Notiz aus dem Jahr 1955, warum ein Schwarzer ebenso wenig das Bedürfnis verspüre, in der Geschichte zurückzublicken, wie ein Weißer. Und doch habe er, Baldwin, erst in der qualvollen Beschäftigung mit der eigenen Herkunft begriffen, wer er war: »eine Art Bastard des Westens« nannte er das. Ihm wurde klar, dass in so vielem, was er bewunderte – Shakespeare und Rembrandt, Paris, Bach oder das Empire State Building –, nichts von seinem Erbe enthalten war, keine Spur davon, woher er kam. Wenn er zurückblickte, sah er – anders als seine weißen Landsleute – nicht Europa. Nicht die europäische Kultur, die er bewunderte. Sondern er sah Afrika. Aber er wusste, er war »weder für den Dschungel noch für ein Stammesleben« ausgerüstet – eine Formulierung, in der seine Ambivalenz seiner Herkunft gegenüber ebenso zum Ausdruck kommt wie die beißende Ironie, mit der Baldwin sich den Widersprüchen seiner Existenz stellte. Am Ende dieses autobiografischen Textes schreibt er: »Ich möchte ein ehrlicher Mann und ein guter Schriftsteller sein.«

Wie sehr beides einander bedingt, beweist sein erster Roman, den er zwei Jahre, bevor er dies schrieb, im Mai 1953 veröffentlicht hatte. ›Von dieser Welt‹ wurde als erstaunliches Debüt wahrgenommen und Baldwin weithin dafür gepriesen. Das Buch, an dem er seit der ersten Hälfte der 40er-Jahre sporadisch gearbeitet hatte, während er andere Texte schrieb, große Essays in der Zeitschrift »Commentary« oder »Partisan Review«, kleinere Artikel und Literaturrezensionen in »The New Leader« und »The Nation« und anderen, hatte ihn gequält, und erste Entwürfe waren von mehreren Verlagen abgelehnt worden. Baldwin war lange nicht weitergekommen, weil er den richtigen Ton nicht fand, in dem er die Geschichte des halbwüchsigen John aus Harlem erzählen wollte, die seine eigene Geschichte und die seiner Familie war, einschließlich der Liebe zu der Mutter, die er als so hässlich empfand wie sich selbst, einschließlich der Kämpfe mit dem ungeliebten Stiefvater, mit der eigenen Sexualität, mit der Religion. Die autobiografischen Spuren in diesem ersten Roman sind markant. Die wichtigsten Figuren haben offensichtliche Entsprechungen in Baldwins Leben, neben Mutter, Geschwistern und Stiefvater sind das die Tante und der bewunderte, geliebte ältere Freund. Darüber hinaus ist das Buch ein reiches, beklemmendes, sprachlich ebenso präzises wie gewaltiges Porträt des Lebens in Harlem in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Und in diesem Harlem, so weit nördlich im Land gelegen, spiegelt sich der Süden, aus dem alle Figuren aus der Elterngeneration in diesem Buch einmal aufbrachen.

Doch Baldwin hatte Schwierigkeiten, diesen Roman zu Ende zu bringen. Es fiel ihm schwer, die Sprache seiner Kindheit zu rekonstruieren, die im Harlem seiner frühen Jahre gesprochen wurde, die Sprache, mit der er aufgewachsen war und die er unter angelernten Manierismen begraben hatte. Er spürte, es war nicht damit getan, das »g« am Ende eines Wortes wegzulassen und mit einem Apostroph zu ersetzen, um den Eindruck einer bestimmten Sprechweise zu erzeugen, die gern mit einer Art Getto-Slang in Verbindung gebracht wird. Er war unzufrieden damit, wie seine Sätze klangen. Falsch, meinte er.

Deshalb ging er fort. Aus New York, wo er sich von Klischees umstellt sah, floh er im Jahr 1948 erst nach Paris und von dort in die Schweizer Berge in ein Dorf, in dem noch nie ein Schwarzer gesichtet worden war, und wo die Kinder ihm nachriefen: »Neger, Neger.« Das schien ihm immer noch erträglicher als die Situation in Amerika, wo die Afroamerikaner nicht nur unter dem Joch von Geschichte und Unterdrückung und Ungleichbehandlung ächzten, sondern sich auch dem stereotypen Bild beugen mussten, das die Weißen von ihnen hatten, und das ihr Erbe sein sollte. Baldwin musste fort aus einem Land, das ihm einerseits Rechte verweigerte, andererseits aber Eigenschaften zuschrieb, die ihm vollkommen fremd waren. Er fragte: Welches ist tatsächlich mein Erbe? Welche tatsächlich meine Sprache, aus der dieses Erbe klingt? Könnte es sein, dass die Erfahrung, über die er schreiben wollte, in der Sprache, die ihm zur Verfügung stand, gespeist aus der Lektüre von Balzac, Flaubert, Dostojewski, Henry James oder Walt Whitman, nicht aufgehoben sein konnte? Könnte es sein, dass der Schwarze, wenn er denn seine Sprache kultiviert hatte, unterwegs alles verloren hatte, was es für ihn auszudrücken gab? Wie Caliban in Shakespeares ›Sturm‹, der sich bei Prospero beschwert: »Sprache hast du mich gelehrt, und mein Gewinn ist, dass ich fluchen kann«[1]?

Womit wir wieder bei Baldwins Sätzen sind. Bei dem Ton, den er schließlich für seinen Roman ›Von dieser Welt‹ fand, weit weg von Harlem. Bewaffnet, wie er anderswo (in seinem Essay ›Nobody Knows My Name‹ [Dial Press 1961]) schrieb, mit einer Schreibmaschine und zwei Schallplatten von Bessie Smith kam er in dem Schweizer Bergdorf an. Bessie Smith, ihr Ton, ihre Kadenzen halfen ihm dabei, aus seinem Gedächtnis auszugraben, was er gefühlt, wie er gesprochen hatte, als er im Alter von John war, der Hauptfigur seines Romans. Dabei hatte er sich lange geweigert, den Songs von Bessie Smith überhaupt zuzuhören. In Amerika. Weil sie so sehr dem Klischee entsprachen, dem er zu entkommen suchte – dem Klischee schwarzen Lebens, das in der Kirche stattfindet, erfüllt vom Blues, vom Jazz und der Vorliebe für Wassermelonen.

Weit weg von alldem, in der Schweiz und im Schnee, erkannte er, wie sehr er sich für all das schämte. Für all das, was die Weißen in ihm und den Seinen sahen. Und dass es diese Scham war, die es ihm unmöglich machte, seine Erfahrung in Literatur zu verwandeln, in Sätze, die wahr waren, für ihn und für andere. Und er begann, so beschreibt er es selbst, zum ersten Mal Bessie Smith wirklich zuzuhören. Jeden Tag legte er ihre Platten auf. Sie hatte, so nennt er es, den Beat, den er suchte, den Herzschlag, um den es ihm ging. Er verlor seine Scham, und er fand seinen Ton.

Irgendwann weit weg von Harlem schrieb er schließlich den Satz, mit dem sein erster Roman beginnt: »Everyone had always said that John would be a preacher when he grew up, just like his father.« Ein unvergesslicher Satz. Einer der schönsten ersten Sätze überhaupt, weil in ihm ein Schicksal ebenso besiegelt scheint wie der Widerstand, ihm zu entgehen. Gibt es einen besseren Ausgangspunkt für ein großes Buch?

Für meinen Vater und meine Mutter

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft,

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,

dass sie laufen und nicht matt werden,

dass sie wandeln und nicht müde werden.

TEIL EINSDer siebte Tag

Und der Geist und die Braut sprechen: Komm!

Und wer es hört, der spreche: Komm!

Und wen dürstet, der komme;

und wer da will, der nehme das Wasser

des Lebens umsonst.

I looked down the line,

And I wondered.

Alle hatten immer gesagt, John werde später mal Prediger, genau wie sein Vater. So oft war das gesagt worden, dass John es irgendwann selber glaubte, ohne jemals darüber nachzudenken. Erst am Morgen seines vierzehnten Geburtstags dachte er ernsthaft darüber nach, und da war es bereits zu spät.

Seine frühesten Erinnerungen – im Grunde seine einzigen Erinnerungen – brachten ihm hektische, helle Sonntagmorgen. An dem Tag standen sie alle gemeinsam auf, sein Vater, der nicht zur Arbeit musste und vor dem Frühstück mit ihnen betete, seine Mutter, die sich schön machte an dem Tag und beinahe jung aussah mit ihren geglätteten Haaren und der engen weißen Haube, die alle Frauen in der Gemeinde trugen, sein jüngerer Bruder Roy, ganz still, weil sein Vater zu Hause war. Sarah, die an dem Tag eine rote Schleife im Haar trug und von ihrem Vater gehätschelt wurde. Und die kleine Ruth, ganz in Weiß und Rosa, die auf Mutters Arm zur Kirche mitkam.

Es war nicht sehr weit zur Kirche, vier Blocks die Lenox Avenue hoch bis zu einer Ecke kurz vorm Krankenhaus. In eben dieses Krankenhaus war seine Mutter gegangen, als Roy und Sarah und Ruth geboren wurden. John erinnerte sich nicht so genau an das erste Mal, als sie weggegangen war wegen Roy – es hieß, er habe geweint und getobt die ganze Zeit –, aber so gut erinnerte er sich, dass er jedes Mal, wenn ihr Bauch anschwoll, Angst bekam, denn er wusste, der Bauch würde erst wieder abschwellen, wenn sie ihm weggenommen wurde und mit einem fremden Wesen zurückkam. Jedes Mal wurde sie dadurch selbst ein bisschen fremder. Bald sei es wieder so weit, sagte Roy – er wusste viel mehr über so was als John. John hatte seine Mutter genau angesehen und doch keine Veränderung bemerkt, aber eines Morgens hatte sein Vater für den »kleinen Reisenden, der bald unter uns weilt« gebetet, und da wusste John, dass Roy recht hatte.

Jeden Sonntagmorgen, seit John denken konnte, gingen sie also hinaus, Familie Grimes auf ihrem Weg zur Kirche. Sünder die Straße rauf und runter beäugten sie – Männer, die noch immer ihre Anzüge vom Samstagabend trugen, staubig und verknittert jetzt, mit schmutzigem Blick und schmutzigen Wangen, und Frauen mit schrillen Stimmen und engen bunten Kleidern, Zigaretten zwischen den Fingern oder fest im Mundwinkel. Sie redeten und lachten und rauften sich, und die Frauen rauften sich so wie die Männer. Wenn sie an diesen Männern und Frauen vorbeigingen, warfen sich John und Roy flüchtige Blicke zu, John beschämt, Roy belustigt. Roy würde mal genau so werden wie sie, wenn der Herr nicht noch ein Einsehen hatte. Diese Männer und Frauen hatten die Nacht in Bars oder im Bordell zugebracht, auf der Straße, auf Hausdächern oder unter der Treppe. Sie hatten getrunken. Sie hatten sich dem Fluchen, dem Lachen, der Wut und der Wollust hingegeben. Einmal beobachteten Roy und er im Keller eines Abbruchhauses einen Mann und eine Frau. Sie trieben es im Stehen. Die Frau verlangte fünfzig Cent, und der Mann zückte ein Rasiermesser.

John sah nie wieder zu; er hatte Angst. Aber Roy sah ganz oft zu und erzählte John, die Straße runter habe auch er es mit ein paar Mädchen getrieben.

Seine Mutter und sein Vater, die sonntags in die Kirche gingen, trieben es auch, manchmal hörte John sie nebenan im Schlafzimmer, lauter als das Trippeln und Quieken der Ratten und die Musik und das Schimpfen aus dem Hurenhaus unten.

Ihre Kirche nannte sich Temple of the Fire Baptized. Es war nicht die größte Kirche in Harlem und auch nicht die kleinste, aber, in diesem Glauben war John erzogen, die heiligste und beste. Sein Vater war erster Diakon der Gemeinde – es gab nur zwei, der andere war ein rundlicher Schwarzer namens Deacon Braithwaite –, er sammelte die Kollekte, und manchmal predigte er. Der Pastor, Father James, war ein freundlicher, wohlgenährter Mann mit einem Gesicht wie ein tiefdunkler Mond. Er hielt die Pfingstpredigten, führte im Sommer die Erweckungen an, salbte und heilte die Kranken.

Sonntags war die Kirche morgens und abends voller Menschen, an Feiertagen sogar durchgehend. Familie Grimes erschien geschlossen, immer leicht verspätet, meist während der Sonntagsschule, die um neun Uhr begann. Die Verspätung lag an ihrer Mutter – zumindest in den Augen des Vaters; sie war offenbar nicht imstande, nicht ein einziges Mal, sich und die Kinder rechtzeitig fertig zu machen, und manchmal schaffte sie selbst es sogar erst zum Gottesdienst. Wenn sie gemeinsam eintrafen, trennten sie sich am Eingang, Vater und Mutter setzten sich in die Erwachsenenklasse, die von Sister McCandless unterrichtet wurde, Sarah in die Kinderklasse und John und Roy in die Mittelstufe zu Brother Elisha.

Als Kind hatte John in der Sonntagsschule nie aufgepasst und immer den Bibelabschnitt vergessen, was ihm den Zorn seines Vaters eintrug. Als sein vierzehnter Geburtstag nahte und der geballte Druck von Kirche und Familie ihn an den Altar trieb, bemühte er sich, eifriger zu wirken und weniger aus dem Rahmen zu fallen. Aber sein neuer Lehrer Elisha, der Neffe des Pastors, der erst kürzlich aus Georgia gekommen war, lenkte ihn ab. Er war erst siebzehn und also kaum älter als John, aber er war bereits erlöst und schon Prediger. John starrte Elisha die ganze Zeit an, er bewunderte das Timbre seiner Stimme, die so viel tiefer und männlicher war als seine eigene, bewunderte seine Hagerkeit und Anmut und Kraft und Dunkelheit dort in seinem Sonntagsanzug und fragte sich, ob er jemals so gottgefällig sein werde wie Elisha. Aber dem Unterricht folgte er nicht, und wenn Elisha innehielt, um John eine Frage zu stellen, schämte er sich und war verwirrt und spürte, wie seine Handflächen feucht wurden und sein Herz hämmerte. Dann lächelte Elisha und ermahnte ihn sanft, und der Unterricht konnte weitergehen.

Roy hatte seine Lektion für die Sonntagsschule auch nie parat, aber bei Roy war es was anderes – von Roy wurde nicht erwartet, was von John erwartet wurde. Alle beteten, der Herr möge Roy zur Umkehr bewegen, aber von John wurde erwartet, dass er gut war, mit gutem Beispiel voranging.

Nach der Sonntagsschule gab es eine kurze Pause, bevor der Gottesdienst begann. Bei schönem Wetter gingen die Erwachsenen dann einen Moment nach draußen, um sich zu unterhalten. Die Schwestern waren fast immer weiß gekleidet, vom Scheitel bis zur Sohle. Die kleinen Kinder, von den Eltern gegängelt, bemühten sich sehr an diesem Tag, an diesem Ort, zu spielen, ohne Gottes Haus den Respekt zu verwehren. Doch manchmal schrien sie, nervös oder störrisch, warfen mit Gesangbüchern oder fingen an zu weinen und brachten ihre Eltern, Männer und Frauen Gottes, in die Verlegenheit, mit harter Hand oder sanftem Mut klarzustellen, wer in einem gottesfürchtigen Haushalt das Sagen hatte. Die Älteren wie John und Roy schlenderten ein Stück die Avenue hinunter, aber nicht zu weit. Ihr Vater ließ die beiden nie aus den Augen, weil Roy zu oft zwischen Sonntagsschule und Morgengottesdienst verschwunden und den ganzen Tag nicht wieder aufgetaucht war.

Der Sonntagmorgengottesdienst begann damit, dass Brother Elisha sich ans Klavier setzte und ein Lied anstimmte. Dieser Augenblick und diese Musik begleiteten John, so schien es, seit seinem ersten Atemzug. Es schien, als habe es nie eine Zeit gegeben, in der er diesen Augenblick des Wartens nicht gekannt hatte, da die überfüllte Kirche innehielt – die Schwestern in Weiß mit aufrechtem Kopf, die Brüder in Blau mit Kopf im Nacken, die weißen Hauben wie Kronen glänzend in der gespannten Luft, die schimmernden krausen Köpfe der Männer wie emporgehoben –, das Rascheln und Wispern verebbte und die Kinder verstummten; vielleicht hustete jemand, oder von der Straße drang ein Hupen oder ein Fluchen herein, dann griff Elisha in die Tasten und sang, und alle fielen ein, klatschten, erhoben sich und schlugen die Tamburine.

Vielleicht sangen sie Down at the cross where my Saviour died!

Oder Jesus, I’ll never forget how you set me free!

Oder Lord, hold my hand while I run this race!

Sie sangen mit all ihrer Kraft und klatschten dazu vor Freude. Es hatte nie eine Zeit gegeben, in der John beim Anblick der jubelnden Gläubigen nicht von Schrecken erfüllt gewesen wäre und von Staunen. Wenn sie sangen, glaubte er an den Herrn, ja, es war nicht mal mehr eine Frage des Glaubens, denn durch sie wurde er leibhaftig. John empfand nicht die Freude, die sie empfanden, doch konnte er nicht daran zweifeln, dass sie für die anderen das Brot des Lebens war – zumindest nicht, bis es für Zweifel zu spät war. Etwas geschah mit ihren Gesichtern, mit ihren Stimmen, dem Rhythmus ihrer Körper und der Luft, die sie atmeten, als bildeten sie, wo immer sie waren, das Obergemach, als schwebte der Heilige Geist durch die Luft. Das Gesicht seines Vaters, immer furchtbar, war jetzt noch furchtbarer; seine tägliche Wut verwandelte sich in prophetischen Zorn. Seine Mutter, sich wiegend mit himmelwärts gerichtetem Blick und gehöhlten Händen, verkörperte für ihn die Geduld, die Ausdauer und das lange Leiden, von dem er in der Bibel gelesen hatte und von dem er sich so schwer ein Bild machen konnte.

Am Sonntagmorgen wirkten die Frauen alle ergeben, und alle Männer wirkten mächtig. Unter Johns wachsamem Blick wurde irgendjemand, Mann oder Frau, von der Kraft erfüllt, schrie auf, ein wortloser langer Schrei, und begann, die Arme gespreizt wie Flügel, mit der Anrufung. Ein Stuhl wurde zur Seite gerückt, um Platz zu schaffen, der Rhythmus stockte, das Singen ruhte, zu hören waren allein die stampfenden Füße und die klatschenden Hände; dann ein weiterer Schrei, ein weiterer Tänzer, die Tamburine setzten wieder ein, die Stimmen erhoben sich wieder, und die Musik erklang wieder wie Feuer, Flut oder Strafe. Da schien die Kirche vor Kraft zu bersten, und wie ein im Weltraum bebender Planet bebte die Kirche von der Kraft Gottes. John sah zu, sah die Gesichter und die schwerelosen Körper und lauschte den zeitlosen Rufen. Eines Tages, so behaupteten alle, würde diese Kraft sich auch seiner bemächtigen; er würde singen und schreien wie sie jetzt und vor seinem König tanzen. Er sah, wie die junge Ella Mae Washington, die siebzehnjährige Enkelin von Praying Mother Washington, anfing zu tanzen. Und dann tanzte Elisha.

Eben noch saß er singend und spielend am Klavier, Kopf in den Nacken geworfen, Augen geschlossen, die Stirn schweißbedeckt, dann spannte er sich an wie eine große schwarze Katze, die im Dschungel in Bedrängnis gerät, zitterte und schrie. Jesus, Jesus, o Herr Jesus! Er schlug auf dem Klavier einen letzten wilden Ton an, warf die Arme hoch und spreizte sie mit den Handflächen nach oben. Die Tamburine preschten in die Lücke, die das stumme Klavier hinterlassen hatte, und seinem Schrei antworteten weitere Schreie. Dann sprang er auf, drehte sich blind, das Gesicht verzückt und verzerrt vor Raserei, und die Muskeln an seinem langen dunklen Hals schwollen und zuckten. Es schien, als bekäme er keine Luft, als könnte sein Körper diese Leidenschaft nicht fassen, als würde er sich vor aller Augen auflösen in der stehenden Luft. Seine Hände, starr bis in die Fingerspitzen, holten weit aus und legten sich auf die Hüften, seine blicklosen Augen starrten nach oben, und er fing an zu tanzen. Dann ballten sich seine Hände zu Fäusten, und sein Kopf schoss hinab, dass der Schweiß die Pomade aus seinem Haar löste, und der Rhythmus der anderen passte sich Elishas schnellerem Rhythmus an; seine Schenkel rieben sich hart am Anzugstoff, die Hacken schlugen auf den Boden, und seine Fäuste zuckten am Körper, als schlüge er eine Trommel. Und eine ganze Weile so weiter, inmitten der Tanzenden, mit gesenktem Kopf und trommelnden Fäusten, weiter, weiter, unerträglich, bis es schien, als stürzten die Mauern des Gotteshauses durch bloßen Hall ein; und auf einmal der Schrei, Kopf hoch, Arme erhoben, Schweiß auf der Stirn, der ganze Körper tanzend, als würde er nie wieder aufhören. Manchmal hörte er erst wieder auf, wenn er aufs Gesicht fiel – mit einem Stöhnen zu Boden ging wie ein vom Hammer erlegtes Tier. Dann erfüllte die Kirche ein gewaltiges Stöhnen.

Aber es gab auch Sünde unter ihnen. Eines Sonntags nach dem eigentlichen Gottesdienst hatte Father James die Sünde entlarvt in der Gemeinde der Gerechten. Er hatte Elisha und Ella Mae entlarvt. Sie waren »unordentlich gewandelt«; sie liefen Gefahr, von der Wahrheit zu irren. Und als Father James von der Sünde sprach, die sie, wie er wusste, noch nicht begangen hatten, von der unreifen Feige, die zu früh vom Baum gepflückt wurde – damit den Kindern die Haare zu Berge standen –, wurde John ganz schwindlig auf seinem Stuhl, und er konnte nicht hinsehen, dort, wo Elisha stand, neben Ella Mae, vor dem Altar. Elisha hatte den Kopf gesenkt, während Father James sprach, und ein Murmeln ging durch die Gemeinde. Und Ella Mae war auf einmal nicht mehr so schön wie sonst, wenn sie sang und Zeugnis ablegte, sondern sah jetzt aus wie ein ganz gewöhnliches mürrisches Mädchen. Ihre vollen Lippen waren schlaff und die Augen schwarz – vor Scham oder Wut oder beidem. Ihre Großmutter, die sie aufgezogen hatte, sah schweigend zu, mit gefalteten Händen. Sie war eine der Säulen der Kirche, eine weithin bekannte, machtvolle Evangelistin. Sie brachte nichts vor zu Ella Maes Verteidigung, denn sicher spürte sie, wie die ganze Gemeinde, dass Father James nur seiner schmerzlichen Pflicht nachkam; schließlich war er für Elisha verantwortlich wie Praying Mother Washington für Ella Mae. Es sei nicht einfach, sagte Father James, der Hirte einer Herde zu sein. Es sehe vielleicht einfach aus, Abend für Abend, jahraus, jahrein dort oben auf der Kanzel zu stehen, doch man bedenke die gewaltige Verantwortung, die der Allmächtige ihm auf die Schultern geladen habe – man bedenke, dass Gott von ihm eines Tages Rechenschaft fordern werde für jede einzelne Seele seiner Herde. Das bedenke man, wenn er ihnen streng erscheine, da bedenke man, dass das Wort streng und der heilige Weg steinig sei. In Gottes Armee sei kein Platz für das feige Herz, keine Krone erwarte den, der Mutter oder Vater, Schwester oder Bruder, Geliebte oder Freund über Gottes Willen stelle. Möge die Gemeinde dies mit einem Amen bekräftigen! Und sie riefen: »Amen! Amen!«

Der Herr habe ihm geboten, sagte Father James mit Blick hinab auf den Jungen und das Mädchen, sie öffentlich zu mahnen, bevor es zu spät sei. Denn er wisse, dass sie aufrichtige junge Menschen seien, die dem Herrn gewissenhaft dienten, nur wüssten sie, da sie jung seien, nicht um die Fallgruben, die der Teufel den Unachtsamen bereite. Er wisse, dass sie nicht auf Sünde aus seien – noch nicht; doch die Sünde stecke im Fleisch, und wenn sie fortführen, dort draußen allein zu wandeln, fortführen mit ihrer Geheimnistuerei und ihrem Gelächter und ihrem Händchenhalten, würden sie gewiss eine Sünde begehen, die nicht mehr zu vergeben sei. John fragte sich, was Elisha denken mochte – Elisha, der groß und schön war, der Basketball spielte und mit elf Jahren auf den unsäglichen Feldern des Südens gerettet worden war. Hatte er gesündigt? War er in Versuchung gewesen? Und das Mädchen neben ihm, deren weiße Kleider jetzt wirkten wie die allzu dürftige, allzu dünne Verhüllung nackter Brüste und dringlicher Schenkel – wie sah ihr Gesicht aus, wenn sie allein war mit Elisha, ohne den Gesang, wenn sie nicht umgeben waren von Gläubigen? Er wagte nicht daran zu denken und konnte doch nicht anders; und das Fieber, dessen sie bezichtigt wurden, tobte nun auch in ihm.

Nach diesem Sonntag trafen sich Elisha und Ella Mae nicht mehr täglich nach der Schule, schlenderten samstagnachmittags nicht mehr durch den Central Park, lagen nicht mehr zusammen am Strand. All das war für sie vorbei. Wenn sie noch einmal zusammenkämen, dann im Stand der Ehe. Sie würden Kinder bekommen und sie im Schoß der Kirche großziehen.

Das verstand sich unter einem gottesfürchtigen Leben, das war der Weg, den das Kreuz verlangte. An diesem Sonntag nun, einem Sonntag kurz vor seinem Geburtstag, wurde John zum ersten Mal bewusst, dass ihm genau so ein Leben bevorstand – wurde ihm richtig bewusst, dass dieses Leben nicht etwa weit weg war, sondern ganz nah, und dass es jeden Tag näher kam.

Johns Geburtstag fiel im März 1935 auf einen Samstag. An diesem Geburtstagsmorgen wachte er mit dem Gefühl auf, etwas Bedrohliches liege in der Luft – etwas Unwiderrufliches habe sich in ihm vollzogen. Er starrte auf einen gelben Fleck an der Decke direkt über seinem Kopf. Roy war noch in seine Bettdecke gehüllt, und sein Atem kam und ging in leise pfeifenden Stößen. Sonst war nichts zu hören; im Haus war sonst niemand auf. Die Radios der Nachbarn schwiegen, und seine Mutter war noch nicht aufgestanden, um seinem Vater das Frühstück zu machen. John fragte sich, wovor er solche Angst hatte, dann fragte er sich, wie spät es war; und dann (während der gelbe Fleck an der Decke sich langsam in eine nackte Frau verwandelte) fiel ihm ein, dass heute sein vierzehnter Geburtstag war und dass er gesündigt hatte.

Dennoch war sein erster Gedanke: »Ob sich jemand dran erinnert?« Denn ein, zwei Mal schon war sein Geburtstag sang- und klanglos untergegangen, keiner hatte »Herzlichen Glückwunsch, Johnny« gesagt oder ihm etwas geschenkt – nicht mal seine Mutter.

Als Roy sich regte, schob John ihn weg und lauschte weiter der Stille. An anderen Morgen hörte er beim Aufwachen seine Mutter in der Küche singen, hörte seinen Vater im Schlafzimmer nebenan beim Anziehen grunzen und Gebete murmeln, hörte vielleicht Sarah schnattern und Ruth brüllen, hörte Radios, klappernde Töpfe und Pfannen und die Stimmen aller Menschen um ihn herum. Heute Morgen durchbrach nicht mal eine jammernde Bettfeder die Stille und schien John seinem eigenen stummen Untergang zu lauschen. Beinahe war ihm, als sei er am Morgen, am entscheidenden Morgen zu spät aufgewacht, als seien alle Erlösten auf einen Streich verwandelt worden und aufgestiegen zu Jesus in den Wolken und nur er allein sei noch übrig mit seinem sündigen Leib, tausend Jahre in der Hölle.

Er hatte gesündigt. Den Gläubigen, seiner Mutter und seinem Vater und der Warnung zum Trotz, die ihn von klein auf begleitete, mit den Händen hatte er gesündigt, eine Sünde, die kaum zu vergeben war. Auf der Schultoilette, allein, in Gedanken an die Jungs, die älter waren, größer und mutiger und darum wetteten, wer höher pinkeln konnte, hatte er an sich eine Wandlung beobachtet, über die zu sprechen er niemals wagen würde.

Und die Dunkelheit seiner Sünde war wie die Dunkelheit der Kirche an einem Samstagabend, wie die Stille in der Kirche, wenn er allein dort war, um zu fegen und Stühle umzudrehen, wenn er Wasser in den großen Eimer laufen ließ, lange bevor die Gemeinde eintraf. Sie war wie seine Gedanken, wenn er durchs Bethaus ging, in dem er sein Leben zugebracht hatte, dem Bethaus, das er hasste und fürchtete und doch auch liebte. Sie war wie Roys Flüche, wie das Echo, das sie in John auslösten: Er erinnerte sich, wie Roy an einem seltenen Samstag, an dem er John in der Kirche beim Saubermachen half, im Haus Gottes geflucht und im Angesicht Jesu obszöne Gesten gemacht hatte. Wie all das war diese Dunkelheit, und sie war wie die Wände, die hörten, und wie die Sprüche an den Wänden, die kundtaten, dass der Tod der Sünde Sold war. Die Dunkelheit seiner Sünde steckte in der Härte, mit der er Gottes Macht widerstand, und in der Verachtung, die er oft empfand, wenn er die klagenden, sich überschlagenden Stimmen hörte und die glänzende schwarze Haut sah, wenn sie die Arme hoben und vor Gott auf ihr Antlitz fielen. Denn er hatte sich entschieden. Er hatte sich entschieden, nicht zu werden wie sein Vater oder seines Vaters Vater. Er wollte ein anderes Leben.

John war gut in der Schule, wenn auch nicht wie Elisha in Mathematik oder Basketball, und es hieß, er habe eine große Zukunft vor sich. Er könne ein bedeutender Anführer seines Volkes werden. John interessierte sich nicht sonderlich für sein Volk und noch weniger dafür, es irgendwohin zu führen, aber dieser Satz, so häufig wiederholt, ragte in seiner Vorstellung vor ihm auf wie ein großes Messingtor und öffnete sich ihm hinaus in eine Welt, in der Menschen nicht in seines Vaters Haus in der Dunkelheit lebten, nicht in seines Vaters Kirche in der Dunkelheit zu Jesus beteten, in der er gutes Essen und schicke Kleidung bekam und ins Kino gehen konnte, sooft er wollte. In dieser Welt wurde John, der in den Worten seines Vaters hässlich war, der immer der Kleinste in seiner Klasse war und keine Freunde hatte, auf der Stelle schön, groß und beliebt. Die Menschen überschlugen sich, um John Grimes kennenzulernen. Er war Dichter oder Collegepräsident oder Filmstar, er trank teuren Whisky und rauchte Lucky Strikes in der grünen Schachtel.

Nicht nur die Schwarzen priesen John, zumal sie es nach seinem Empfinden ohnehin nicht wirklich beurteilen konnten, auch Weiße sagten es, ja hatten es sogar zuerst gesagt und sagten es noch. Als John fünf war und in die erste Klasse ging, war er zum ersten Mal aufgefallen, und da er einem ganz und gar fremden, unpersönlichen Auge aufgefallen war, wurde er sich, mit heftigem Unbehagen, seines eigenen Ichs bewusst.

An dem Tag nahmen sie das Alphabet durch, und sechs Kinder wurden jeweils an die Tafel gerufen, um die Buchstaben, die sie gelernt hatten, anzuschreiben. Als gerade sechs fertig waren und auf das Urteil der Lehrerin warteten, ging hinten die Tür auf und die von allen gefürchtete Schulleiterin betrat das Klassenzimmer. Keiner sagte ein Wort, keiner regte sich. In die Stille hinein fragte die Stimme der Schulleiterin: »Wer war das?«

Sie zeigte auf die Tafel, auf Johns Buchstaben. Die Möglichkeit, dass ihre Aufmerksamkeit wohlwollend gemeint sein könnte, kam John nicht in den Sinn, deshalb starrte er sie nur an. Durch die Reglosigkeit der übrigen Kinder und die Art, wie ihre Blicke ihn mieden, wurde ihm klar, dass er für eine Bestrafung ausersehen war.

»Na, komm schon, John«, sagte die Lehrerin sanft.

Den Tränen nah murmelte er seinen Namen und wartete. Die Schulleiterin, eine Frau mit weißen Haaren und eiserner Miene, blickte auf ihn herab.

»Du bist aber ein kluger Junge, John Grimes«, sagte sie. »Weiter so.«

Dann verließ sie das Klassenzimmer.

Durch dieses Ereignis bekam er augenblicklich wenn nicht eine Waffe, so doch einen Schild; John erfasste, ohne es glauben oder begreifen zu können, dass er eine Kraft in sich trug, die anderen fehlte, dass er sie nutzen konnte, um sich selbst zu retten, sich selbst zu erheben, und dass er mit dieser Kraft vielleicht eines Tages die Liebe gewinnen konnte, nach der er sich so sehnte. Für John war sie kein Glaube, der Tod oder Wandel unterlag, auch keine Hoffnung, die zerstört werden konnte, sondern sein Wesen und damit Teil der Verstocktheit, deretwegen ihn sein Vater prügelte und an der er festhielt, um seinem Vater zu trotzen. Der Arm seines Vaters, der auf- und niederging, brachte ihn vielleicht zum Weinen, und die Stimme ließ ihn vielleicht erzittern, doch ganz ging sein Vater nie als Sieger hervor, weil John etwas hegte, an das sein Vater nicht herankam. Seinen Hass und seine Intelligenz hegte er, und beide bedingten einander. Er lebte auf den Tag hin, an dem sein Vater starb und er ihn an seinem Sterbebett verfluchen konnte. Und obwohl er im Glauben geboren und sein Leben lang von der Gemeinde und ihren Gebeten und ihrer Gottesfreude umgeben war und obwohl das Gotteshaus, in dem sie beteten, für ihn wirklicher war als die vielen Behausungen, in denen er mit seiner Familie untergekommen war, hatte sich Johns Herz aus eben diesem Grund gegen den Herrn verstockt. Sein Vater war der Diener Gottes, der Bote des himmlischen Königs, und John konnte sich nicht vor dem Thron der Gnade verneigen, ohne erst vor seinem Vater zu knien. Von seiner Weigerung, dies zu tun, hing sein Leben ab, und insgeheim war Johns Herz in seiner Verstocktheit gediehen bis zu dem Tag, da ihn die Sünde einholte.

Mitten in seinen Grübeleien schlief er wieder ein, und als er diesmal aufwachte und aufstand, war sein Vater schon in die Fabrik gegangen, in der er bis mittags arbeitete. Roy saß in der Küche und stritt sich mit ihrer Mutter. Die kleine Ruth saß in ihrem Kinderstuhl und schlug mit einem breiverschmierten Löffel auf ihr Tablett. Sie war also guter Laune und würde nicht aus unerfindlichen Gründen den ganzen Tag plärren und niemanden außer ihrer Mutter an sich heranlassen. Sarah schwieg, plapperte heute nicht, jedenfalls noch nicht, stand mit verschränkten Armen am Herd und starrte Roy mit ausdruckslosen schwarzen Augen an, den Augen ihres Vaters, die sie so alt machten.

Ihre Mutter, die ein altes Tuch um den Kopf gebunden hatte, trank schwarzen Kaffee und musterte Roy. Die fahle Spätwintersonne färbte die Gesichter im Raum gelb, und auf John, trübe, benommen und ratlos, weil er wieder eingeschlafen war und nicht verstand, wieso man ihn nicht geweckt hatte, wirkten sie einen Moment wie Figuren auf einer Leinwand, ein Eindruck, der durch das gelbe Licht noch verstärkt wurde. Die Küche war eng und schmutzig; nichts konnte ihren Zustand ändern, kein Einsatz konnte sie sauber kriegen. Schmutz klebte an den Wänden und auf den Dielen und frohlockte unter der Spüle, wo die Kakerlaken nisteten, haftete in den feinen Rillen der Töpfe und Pfannen, die, täglich geschrubbt, mit schwarzgebrannten Böden über dem Herd hingen, klebte an der Wand, vor der sie hingen, und zeigte sich, wo die abgeplatzte Farbe abstand, in steifen Splittern und Kanten, deren Unterseite hauchdünn schwarz überzogen war. Schmutz steckte in jeder Ecke, jedem Winkel und Riss des riesigen Herds und hauste dahinter in rauschhaftem Verbund mit der verrotteten Wand. Dreck haftete an der Fußleiste, die John jeden Samstag schrubbte, und stumpfte die Schrankregale ab, auf denen das angeschlagene, glänzende Geschirr stand. Unter dieser dunklen Last gaben die Wände nach, und die Decke mit dem großen Riss in der Mitte – wie ein Blitz – hing durch. Die Fenster schimmerten wie gehämmertes Gold oder Silber, doch im gelben Licht sah John jetzt, wie feiner Staub ihren zweifelhaften Glanz verschleierte. Schmutz durchzog den grauen Feudel, der zum Trocknen aus dem Fenster hing. Mit Scham und Schrecken und zugleich erboster Härte dachte John: Wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Dann blickte er auf seine Mutter und sah, als wäre sie eine Fremde, die scharfen dunklen Linien, die von ihren Augen hinabführten, den ständigen Grimm auf ihrer Stirn, den verkniffenen, herabgezogenen Mund und die kräftigen dünnen Hände, braun und knochig; und da richtete sich der Spruch wie ein zweischneidiges Schwert gegen ihn, denn war nicht er in seiner Anmaßung und niederträchtigen Fantasie der Unreine? Durch einen Schwall von Tränen, die ihm nicht bis in die Augen stiegen, sah er in den gelben Raum, und der Raum schwankte, das Sonnenlicht wurde dunkler, und das Gesicht seiner Mutter verwandelte sich. Es verwandelte sich in das Gesicht, das er ihr in seinen Träumen gab, das Gesicht auf dem Bild, das er ein einziges Mal gesehen hatte, vor langer Zeit, aufgenommen vor seiner Geburt. Dieses Gesicht war jung und stolz, beseelt mit einem Lächeln, das den breiten Mund schön machte und die großen Augen strahlen ließ. Es war das Gesicht einer jungen Frau, die wusste, dass keine Niedertracht sie bezwingen konnte, die lachte, wie seine Mutter heute nicht mehr lachen konnte. Zwischen diesen beiden Gesichtern lag eine geheimnisvolle Finsternis, die John fürchtete und die ihn manchmal dazu brachte, sie zu hassen.

Ihr Blick fiel auf ihn, und sie unterbrach ihr Gespräch mit Roy. »Hunger, du kleine Schlafmütze?«

»Na, wird ja Zeit, dass du aufstehst«, sagte Sarah.

Er ging zum Tisch und setzte sich, so verstört wie noch nie in seinem Leben, vom panischen Bedürfnis ergriffen, Dinge anzufassen, den Tisch, die Stühle und die Wände, um sich zu vergewissern, dass der Raum tatsächlich da war und er in ihm. Als seine Mutter aufstand und an den Herd ging, um sein Frühstück aufzuwärmen, sah er sie nicht an. Aber er fragte, um überhaupt etwas zu ihr zu sagen, um seine eigene Stimme zu hören: »Was gibt’s zum Frühstück?«

Und schämte sich gleich ein wenig seiner Hoffnung, dass sie ihm an seinem Geburtstag vielleicht etwas Besonderes gemacht hatte.

»Was glaubst du denn, was es zum Frühstück gibt?«, fragte Roy verächtlich. »Irgendwelche Sonderwünsche?«

John sah ihn an. Roy hatte keine gute Laune.

»Mit dir red ich gar nicht«, sagte er.

»Ach, Verzeihung«, sagte Roy in dem schrillen Kleinmädchenton, mit dem er John auf die Palme bringen konnte.

»Was ist denn mit dir los heute?«, fragte John sauer und zugleich bemüht, seine Stimme so rau wie möglich klingen zu lassen.

»Lass dich von dem nicht ärgern«, sagte ihre Mutter. »Roy ist stocksauer heute Morgen.«

»Ja«, sagte John, »das merkt man.« Die beiden sahen sich an. Dann bekam John seinen Teller vorgesetzt: Maisgrütze mit einem Streifen Speck. Er hätte am liebsten geheult wie ein Kind: »Aber Mama, ich hab doch Geburtstag!« Er konzentrierte sich auf den Teller und fing an zu essen.

»Da kannst du sagen über deinen Daddy, was du willst.« Seine Mutter kehrte zu ihrer Auseinandersetzung mit Roy zurück. »Aber eins kannst du nicht sagen – du kannst nicht sagen, er gibt sich keine Mühe, um euch ein Vater zu sein und dass ihr nie Hunger haben müsst.«

»Ich hab schon oft Hunger gehabt«, sagte Roy, stolz, gegen seine Mutter punkten zu können.

»Das liegt dann aber nicht an ihm, weil er vielleicht nicht versucht, euch satt zu kriegen. Der Mann hat bei Frost Schnee geschippt, wo er ins Bett gehörte, nur damit du was im Bauch hast.«

»Ja nicht nur mein Bauch«, empörte sich Roy. »Er hat schließlich auch einen Bauch – wie eine Schande ist das, so viel frisst der Mann. Ich hab ihn bestimmt nicht gebeten, dass er für mich Schnee schippt.« Aber er schlug die Augen nieder, weil sein Argument nicht ganz aufging. »Ich will ja bloß nicht, dass er mich die ganze Zeit schlägt«, sagte er schließlich. »Ich bin ja kein Hund.«

Seufzend wandte sie sich um und sah aus dem Fenster. »Dein Daddy schlägt dich«, sagte sie, »weil er dich liebt.«

Roy lachte. »Das ist aber eine komische Liebe, Lady. Was würde der denn bitte schön machen, wenn er mich nicht liebt?«

»Dich einfach direkt ziehen lassen«, gab sie zurück, »in die Hölle, wo du ja anscheinend sowieso hin willst! Direkt ziehen lassen, Mister, bis dich jemand mit einem Messer aufspießt oder hinter Gitter bringt!«

»Mama«, fragte John unvermittelt, »ist Daddy ein guter Mensch?«

Die Frage war ihm einfach so rausgerutscht, und verblüfft sah er, wie ihr Mund schmal wurde und die Augen dunkel.

»Was ist denn das für eine Frage«, sagte seine Mutter sanft. »Kennst du einen besseren Menschen?«

»Ich finde, er ist ein richtig guter Mensch«, sagte Sarah. »Jedenfalls betet er die ganze Zeit.«

»Ihr seid noch klein«, sagte ihre Mutter, ohne auf Sarah einzugehen, und setzte sich an den Tisch, »und ihr wisst nicht, wie gut ihr es habt mit einem Vater, der sich um euch sorgt und der guckt, dass ihr nicht vom rechten Weg abkommt.«