Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Von Weiten und Zeiten" ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, Essays, Märchen, kleinen Theaterstücken und Gedichten mit Bezug zu räumlich und zeitlich fernen Geschehnissen und Erlebnissen. Zwei Kurzgeschichten behandeln Episoden aus der Gegenwart, die das Leben der Hauptpersonen verändern: Für den Jungen Romo und für die pensionierte Schauspielerin Cynthia reißen Weiten und Zeiten Wunden auf und heilen sie. Zwei Essays führen in die verlorene Welt einer legendären Wiener Straßenbahnlinie und in die nach dem Ende des Eisernen Vorhangs neu entstehende Welt entlang der Bahnlinie von Wien nach Prag. Zwei Märchen erzählen, was sich vor langer Zeit an geheimnisvollen Orten im Wienerwald oberhalb von Perchtoldsdorf zugetragen haben könnte. Zwei kleine Theaterstücke (Dramolette) laden zur Inszenierung ein, nicht nur Regie-Profis, sondern jede Leserin und jeden Leser: Das Stück "Quisi" gehört in die Kategorie "Einpersonenstücke", aber vielleicht nicht ganz – und in die Kategorie "Fantasy" – aber vielleicht auch nicht ganz. Das zweite Stück ist eine Hommage an den Perchtoldsdorfer Komponisten, Regenschori und Lehrer Ambros Rieder (1771-1855). Zwischen diesen Prosastücken und Dramoletten sind Gedichte eingestreut, die auf ihre Art und Weise von Weiten und Zeiten erzählen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

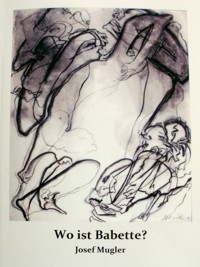

Josef Mugler

Von Weiten und Zeiten

Kurzgeschichten, Essays, Märchen, Dramolette und Gedichte

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Romo

Eine Reise nach Prag

Von den Weiten

Der 360er

Märchen aus Perchtoldsdorf

Von den Zeiten

Cynthia

Von lustigen Weiten und Zeiten

Quisi – fast ein Einpersonenstück

Ambros Rieder – ein Dramolett

Impressum neobooks

Romo

Romo lag in seiner Schachtel auf Gleis 11 des Güterbahnhofs einer europäischen Großstadt, auf einem Gleis, das niemand mehr zu brauchen schien. Vanessa lag auf dem Sofa des Vier-Sterne-Hotels Interglobal im Zentrum dieser Stadt. Romo war seinen Eltern davongelaufen. Vanessa war Fred davongelaufen. Beide waren sie auf ihren Wegen steckengeblieben. Irgendwo war die Romo lag in seiner Schachtel auf Gleis 11 des Orientierung zu Ende gewesen. Wohin sie auch blickten: überall Finsternis, keine Sterne, keine Lichtung, kein Wegweiser, der neue Orientierung zugelassen hätte.

Vanessa war erfolgreich. Jeder sagte, dass Vanessa erfolgreich sei. Vanessa selbst glaubte es auch – bis sie die Finsternis umgab.

Romo war erfolgreich. Er konnte so geschickt Handtaschen öffnen und nach Geldscheinen schnappen wie keiner seiner gleichaltrigen Freunde. Falsch! Nicht Freunde waren es, sondern Partner und Konkurrenten. Er hatte frühzeitig gelernt, Freunde und Partner und Konkurrenten zu unterscheiden. Er wusste auch, dass Partner immer auch Konkurrenten und Konkurrenten manchmal auch Partner sein können.

Vanessa kannte Fred seit Jahren. Er hatte sich für seine neue Firma von Vanessa eine verführerische Werbung entwerfen lassen. Fred kaufte und verkaufte alles Mögliche: von kleinen Schmuckstücken bis zu ganzen Firmen und, so schien es Vanessa immer deutlicher, sie selber auch.

Romo kannte Vanessa nicht. Er hatte sie nur – mit professionellem Blick für sein Geschäft – bemerkt, als sie an seinem Stammplatz in der Straße des Fortschritts vorübergekommen war. Sie hatte dabei einige Augenblicke nicht auf ihre Handtasche, sondern auf das Handy geachtet, das sie kurz zuvor daraus hervorgezogen hatte. Romo summte leise die Melodie vor sich hin, die er aus dem Handy mitgehört hatte. Er war musikalisch. Vanessa schien ganz auf die Worte, die aus dem kleinen Gerät kamen, zu achten. Sie bemerkte nicht, dass sie ihre Handtasche offen ließ, während sie telefonierte. Sie blieb während des Gesprächs nicht stehen. Romo konnte nicht an die Tasche heran. Er war überzeugt, dass ihm ein Griff in diese Tasche ein Licht in seiner Finsternis geben würde: Sie würden ihm alle auf die Schulter klopfen und er würde den besten Happen von dem Braten zugeteilt bekommen, den seine Mutter auf dem Schwarzmarkt gegen die Beute eintauschen würde. Seine Mutter? Würde er überhaupt nach Hause gehen? Dorthin, wo kein Platz für ihn war, wo sie ihn immer wegschickten?

Romo träumte in seiner Schachtel auf Gleis 11, dem Abstellgleis. Er sog den Duft des Bratens in sich hinein, wie wenn er schon an dem alten Holztisch säße. Er erinnerte sich, dass er sich früher manchmal wie auf eine Wolke gebettet gefühlt hatte, als die Familie noch beisammen gewesen war. Jetzt gab es das nicht mehr. Ein riesiger, löchriger Verpackungskarton, ein paar Bretter, ein paar Lumpen, ein paar Gefährten der Not waren heute das, was das Überleben ermöglichte. Der Bahnhof hatte viele Abstellgleise. Was andere nicht mehr brauchen konnten und hier abgestellt hatten, bot Unterschlupf, wenigstens für einige Tage oder Wochen oder Monate. Was würde danach kommen?

Romo wartete in der Straße des Fortschritts. Er wartete auf Vanessa. Auf seinem Stammplatz. Vanessa wartete auf Fred. Im Vier-Sterne-Hotel Interglobal. Fred kam nicht zu Vanessa. Vanessa kam nicht zu Romo, noch nicht. Romo stand allein da, bemerkte nicht, dass dadurch Aron auf ihn aufmerksam wurde. Aron war neu in der Stadt. Seine Eltern hatten ihn losgeschickt, sich in der Stadt nach Arbeit umzuschauen.

Aron hatte Romo schon einmal beobachtet, wie dieser einem alten Mann eine Zigarettendose aus der Manteltasche gezogen hatte. Als Aron versucht hatte, sich aus einer Manteltasche eines Passanten zu bedienen, hieb ihm dieser brutal über seinen Arm, sodass er mehrere Tage zu keiner kontrollierten Bewegung mehr fähig war. In dieser Zeit blieb ihm nichts übrig, als andere zu beobachten, seinen „Krankenstand“ wenigstens mit „Marktforschung“ auszufüllen. Die Konkurrenz war hart in diesen Tagen und besetzte frei gewordene Standorte rücksichtslos – so wie Romo, der nun schon seit einigen Tagen immer wieder an der Straßenkreuzung mit der Bushaltestelle auftauchte, wo bis vor kurzem noch ein anderer Junge seinen Geschäften nachgegangen war. Manchmal entstand ein so dichtes Gedränge, dass Aron ihn aus den Augen verlor, wenn sich Passanten, die die Straße queren wollten, und Wartende an der Haltestelle mischten.

Romo wartete auf Vanessa. Tage vergingen. Sie kam nicht in diesen Tagen. Vanessa wartete auf Fred. Fred kam nicht in diesen Tagen. Vanessa hatte vor kurzem erst beschlossen, die kleine Garçonnière, in der Fred sie seit einigen Wochen untergebracht hatte, zu verlassen. Sie war in das Interglobal gezogen, nachdem sie die üblichen Zahlungseingänge auf ihrem Konto überprüft hatte. Sie konnte sich das Hotel für ein paar Tage locker leisten. Sie belohnte sich und ihre Geduld mit Fred mit einem Luxus-Wochenende im Interglobal. Sie liebte die mondäne Atmosphäre, die Höflichkeit und die professionelle Aufmerksamkeit, die man ihr entgegenbrachte, wann immer sie einem Bediensteten begegnete. Sie liebte die Gespräche an der Bar und am Swimmingpool. Es waren immer Leute aus dem Ausland da. Sie begann, ihre Finsternis zu vergessen.

Das Gewühl der geschäftigen Passanten, das Getöse des Verkehrs, die Gerüche von Diesel und billigem Speiseöl vom nahen Fastfood-Kiosk, die Gesichter, die Gesten, die Bewegungen der Menschen erzählten Romo tausend Geschichten. Hier konnte er seine Finsternis wenigstens für kurze Zeit vergessen. Er war überzeugt, dass ihm das Schicksal noch eine Chance geben würde. Seine Chance hieß Vanessa: die gut gekleidete Frau mit dem Handy in der Tasche. Würde sie noch einmal vorbeikommen? Würde das Handy wieder läuten? Er schloss die Augen und dachte an den Braten in der Küche und, dass sie ihn diesmal nicht gleich wieder wegschicken würden.

Vanessa kam am vierten Tag. Aron sah sie früher als Romo. Aron spürte, dass etwas passieren würde. Romos Herz begann wild zu pochen, als er Vanessa erblickte: Also doch die große Chance! Warum pochte das Herz so wild? Er war doch sonst ganz cool bei seinen Streifzügen. Vanessa war nicht irgendeine Gelegenheit, sondern der große Fisch. Aron spürte die Nervosität von Romo. Was ging hier vor? Vanessa kam näher. Romo spannte seine Muskeln an. Wenn nur die Musik aus der Tasche wieder zu trällern begänne! Aber das Handy schlief. „Dann muss ich es eben ohne Musik versuchen!“, schoss es Romo durch den Kopf. Vanessa suchte einen Weg vorbei an den Wartenden bei der Bushaltestelle. Die meisten ignorierten sie, einige blickten kurz auf, von der Attraktivität der Erscheinung aufgeweckt, sanken aber alsbald wieder zurück in ihre eigene stumpfe Wirklichkeit.

Vanessa musste nahe an Romo vorbei. Aron ahnte, was Romo vorhatte. Vielleicht konnte er sich nützlich machen, mit seinem halb gelähmten Arm zum großen Coup etwas beitragen. Er stellte sich Vanessa an der einzigen Stelle, wo ein Durchlass durch den Stau an Menschenleibern offen war, entgegen, begann auf sie einzureden, von großen Gesten begleitet von einer Botschaft zu stammeln, die er ihr im Auftrag eines vornehmen Herrn überbringen sollte. Wenn sie ihn nicht anhöre, würde er um die versprochene Belohnung kommen und sie eine wichtige Begegnung versäumen.

Vanessa befiel eine Erinnerung, durchzuckte eine Hoffnung und zögerte, wie Frauen zögern, wenn verloren geglaubte Hoffnungen neu aufblitzen. Romo verstand seine Chance. Die Tasche war nicht ganz geschlossen. Es musste reichen. Wenn nur das Handy...! Seine Finger waren auf dem Weg. Da erwachte das Handy. „Doch nicht jetzt!“, stammelte Romo. Gleichzeitig fühlten seine Finger das Kuvert. Er packte zu und lief und lief und lief.

Vanessa schnappte nach Luft, brachte einige Augenblicke keinen Ton hervor, dann brach es aus ihr heraus. „Diebe, Diebe, ich bin bestohlen worden!“ Sie blickte in neugierige Augen, in abgestumpfte Augen, in fragende Augen, in grinsende Augen. Wo waren hilfreiche Augen, hilfreiche Arme, hilfreiche Beine? Ihre eigenen Augen, ihre eigenen Arme, ihre eigenen Beine versagten, als sie den Dieb verfolgen wollte. Es war so aussichtslos, hier im Gedränge an der Kreuzung bei der Bushaltestelle.

„Haben Sie Probleme, Madame?“, hörte sie eine Stimme von links unten. Ach ja, da war doch noch der Junge mit der Botschaft! Für Vanessa in diesem Moment der einzige Lichtblick, der Funken einer Chance, irgendwie die Verbindung zu dem gestohlenen Kuvert aufrecht zu erhalten. „Hast du gesehen, was passiert ist?“

„Ja, habe ich. Vielleicht kann ich Ihnen helfen?“ Das klang eine Spur zu professionell. Vanessa hatte sich in ihren Kontakten zu ausländischen Kunden die Fähigkeit erworben, die feinen Unterschiede zwischen professionellem und herzlichem Mitgefühl wahrzunehmen. Das war nicht der Tonfall eines Helfers, sondern der Tonfall eines Komplizen. „Du wirst mich zu ihm führen, sonst bist du selbst dran!“, stieß sie hervor, während sie sich gleichzeitig mit beiden Händen fest in die dunklen Haarbüschel des Jungen vergrub und wie eine Katze ihre hoffnungslos unterlegene Beute in Schach hielt.

„Was geht hier vor?“, sagte eine Stimme – mit Bestimmtheit und Unauffälligkeit zugleich.

„Ich bin von zwei Jungen bestohlen worden, der andere ist mit meinem Geld auf und davon. Den hier habe ich! Er muss ein Komplize sein, er hat mich abgelenkt, sodass ich einen Moment unaufmerksam war…“

„... während der andere sich in ihrer Handtasche bediente!“

„Ich weiß nicht. – Doch!“ Jetzt fiel Vanessa das Handy ein, das genau in dem Moment des Diebstahls einen Anruf anzeigte. „Das Handy! Aber er kann doch nicht... Er war schon vor dem Anruf da. Wie hat er das gemacht?“

„Kann auch Zufall sein, aber das machen sie jetzt oft so. Wo ein Handy in der Tasche ist, glauben sie mehr zu finden. Und recht haben sie!“

„Wieso wissen Sie das so genau? – Wer sind Sie eigentlich?“ fragte Vanessa, ihre Fassung langsam wieder gewinnend.

„Bin Privatdetektiv. Hatte gerade in der Nähe zu tun. Fragen Sie nicht weiter! Ich begleite Sie jetzt zum Lokal der Kollegen vom Amt. Dort geben wir den Jungen ab. Bis dahin kann er sich überlegen, was er aussagen will. Lassen Sie los!“

Obwohl der Fremde den Jungen bereits seit einigen Momenten mit einem sicheren Griff in Gewahrsam hatte, waren Vanessas Finger immer noch in dem wüsten Haarschopf vergraben. Nur langsam konnte sie die Verkrampfung lösen. Sie schaute vorsichtig ihre Fingerspitzen entlang. Der Schaden hielt sich in Grenzen, zwei kleine Risse, ein bisschen Lack da und dort abgesprungen. Ärgerlich, aber nicht das eigentliche Problem, wurde ihr langsam bewusst.

Aron wurde bewusst, dass er seine Haut nur retten konnte, wenn er sich kooperativ zeigte. Zu tief saß er in der Tinte. Nach dem Ablenkungsmanöver auch noch Hilfe anzubieten, war sein Fehler. Das war zu viel Engagement. Das durfte ihm nicht wieder passieren. Damit er bald wieder eine Chance bekäme, musste er Romo opfern. Der war schließlich sein Konkurrent. Der nutzte ja auch die Schwäche seiner Verletzung aus. Vielleicht hätte er, Aron, wenn er gesund gewesen wäre, jetzt das vielversprechende Kuvert.

Aron ließ sich nach einigem gespielten Widerstand herauspressen, dass er wisse, wo der Dieb häufig seine Nächte verbringe. Zwei Männer der Firma „Still und Sicher“ stellten daraufhin Romo auf Gleis 11. Er war völlig überrascht, konnte sich nicht erklären, wieso sie ihn so schnell fanden. Flucht war unmöglich auf diesem Gelände.

Aron wurde freigelassen. Man hatte das Kuvert bei Romo gefunden. Die Polizei verlangte, dass Vanessa Romo als Dieb identifiziere. Er wurde vorgeführt. Vanessa sah den Jungen, sah ihm in die Augen. Romo sah Vanessa, sah ihr in die Augen. „Ein Gesicht, schön wie ein Engel“, dachte er. So sahen die Frauen in seinem ärmlichen Wohnviertel nicht aus. „Bin ich an einen wirklichen Engel geraten? Wie konnte ich einen Engel bestehlen?“

Vanessa sah Romo lange an. Würde sie diesen Blick des schmutzigen Jungen je wieder vergessen können? Der Polizeibeamte brummte ungeduldig: „Ist doch alles klar, die Gegenüberstellung nur eine Formalität, erst nach den neuen Gesetzen notwendig, früher hätte man...“ Er unterbrach sich und kehrte von seinen Emotionen zur Sache zurück: „Ein paar Monate Strafanstalt für jugendliche Rechtsbrecher werden ihm Zeit zum Nachdenken geben. Aber sie kommen alle wieder, wo sollen sie denn hin, wovon sollen sie überleben?“

Vanessa hörte es nicht mehr. Ihr schien, als blicke sie in das Gesicht eines zitternden Engels, und es schoss ihr durch den Kopf: „Mir begegnet ein Engel in Gestalt eines kleinen Diebes, den sie jetzt zum Verbrecher stempeln werden. Kann es denn manchmal auch zur Arbeit der Engel gehören, dass sie Geld entwenden? Engel sind unberechenbar. Der mir das Geld zukommen ließ, ist mit Sicherheit kein Engel. Wenigstens hatte ich nie das Gefühl, wenn ich ihm in die Augen blickte!“

„Nein! Das ist nicht der Dieb!“ sagte Vanessa mit fester Stimme, „auch wenn Sie das Kuvert mit meinem Geld bei ihm gefunden haben.“ Und zu Romo: „Du hast es wohl auf der Straße liegen gesehen! Du dachtest, es hätte jemand verloren. Jemand, dem du wohl nie wieder begegnen würdest, den du nicht kennst und dem du das Geld nie zurückgeben könntest. Hast dir wohl schon Pläne gemacht für deinen kleinen Reichtum? Für deine Eltern, deine Geschwister, sogar für ein paar Freunde würde noch etwas abfallen können. Du hättest es wie ein Engel verwenden und ein bisschen Freude in diesen Tagen bereiten wollen. Ist es nicht so? - Ich gebe dir das Kuvert wieder. Führe aus, was du damit vorhattest!“

Romo stand einfach still da. Er konnte beim besten Willen nichts hervorbringen. Nicht einmal ein kleines Dankeswort. Manche Gefühle müssen namenlos bleiben. Engel wissen das. Er grübelte noch lange: „War sie wirklich ein echter Engel? Es war so licht um sie!“

In ihrem Hotelzimmer fragte Vanessa die Mailbox ihres Handys ab. Es war Fred. Er war wieder da. Doch Vanessa hörte seiner Botschaft nur halb zu. Ihre Gedanken waren woanders. Würde sie den Jungen je wiedersehen? Oder würde er in die Trostlosigkeit seines Alltags zurückkehren, seine „Geschäfte“ wieder aufnehmen, nachdem der Schock des Misslingens überwunden war?

Auch Fred wollte sein Geschäft wieder aufnehmen. Er hatte einen Auftrag. Seine Erkundigung nach ihrem Befinden war kurz und professionell. Er brauchte diesmal keine Werbung für irgendein Produkt, sondern er brauchte Kontakt in ein Ministerium. Dort soll die Genehmigung eines Imports seit Wochen unbearbeitet liegen oder womöglich sogar verschwunden sein. Fred kannte die Methoden. Fred kannte auch die Methoden gegen die Methoden. Vanessa war eine Methode. Vanessa war die richtige Methode – nach den Auskünften, die ihm zugegangen waren.

„Vanessa, das ist die große Chance für dich – für uns beide, meine ich.“ So endete der Text auf der Mailbox.

„Fred – die große Chance!“ Vanessa wusste nicht recht, warum sie lachen musste. Was war so verkehrt, so komisch an diesem Gedanken? Sie waren ein Team. Jeder wusste, was der andere wollte, brauchte, für nützlich fand. Ein Team! Vanessa erschrak. Sie hatte akzeptiert, eine Rolle in einem Team zu spielen, aber sie hatte mit der Zeit vergessen, dass sie zu nichts anderem engagiert worden war, als für andere Rollen zu spielen. Einfach engagiert, heute sie – morgen eine andere. Jetzt wusste sie es: Sie spielte Rollen, die ihr jemand antrug, weil sie eine gute Schauspielerin war. Eben wurde ihr wieder eine Rolle angeboten. Ihr fiel ein: „Jetzt spielen! Wo mich Wahnsinn umkrallt…“. Die Arie des Bajazzo. Die kannte sie. Durch die Begleitung von Gästen war sie auch mehrmals in die Oper gekommen. Das gehörte auch zu ihren Rollen.

Sie dachte an Romo und sie dachte merkwürdigerweise auch an Aron. Was würden deren Rollen im Leben werden? Würden sie erfolgreich sein? Als Diebe, als Räuber, oder warteten noch schlimmere Rollen auf sie, für die sie von den skrupellosen Impresarios dieser Welt engagiert würden? Sie lachte wieder: „Ist doch komisch, dass man Unternehmer in einem Land Impresarios und in einem anderen Kriminelle nennt.“ Wo stand Fred, ihr Auftraggeber? War das bisschen Gefühl, das er ihr entgegengebracht hatte, bloß Teil seiner Rolle? War er selbst Impresario oder auch nur ein engagierter Schauspieler, den ein viel mächtigerer Impresario feuern würde, sobald die Erfolge ausblieben. Oder war er vielleicht...? Standen sie beide unter dem Druck irgendeines fernen, unnahbaren, aber immer gegenwärtigen Impresarios, der Rollen an sie verteilte?

Fred war wütend, als sie ihm absagte. Sie wäre anderweitig unabkömmlich, habe während seiner Abwesenheit einen größeren Auftrag erhalten. Der beanspruche sie noch eine Weile. Vanessa liefen Tränen über die Wangen. Fred zeigte kein Interesse, sie bald sehen zu wollen. Er sagte nur, er sei in Eile und würde sich bald wieder melden. Sie solle sich die Sache nochmals gut überlegen. Es wäre ungeschickt von ihr, ihn jetzt im Stich zu lassen. Sie solle die Zukunft ihrer Firma nicht aufs Spiel setzen. Ihrer Firma, hatte er gesagt.

Währenddessen saß Romo bleich in seiner Schachtel auf Gleis 11 und starrte das Kuvert an. Ihm wurde klar: Er mußte weg von hier, vielleicht hatte ihn jemand beobachtet, der sich für sein Diebsgut interessierte. Er würde zu seiner Familie gehen. Aber würde man ihm dort glauben, was passiert war?

Romo zitterte, als er die Treppe in den vierten Stock des schäbigen Plattenbaus am Stadtrand hinaufstieg. Niemand war zu Hause. Trostlos lagen alte Kleidungsstücke neben schmutzigen Küchengeräten. Es roch nach billigem Alkohol. Er legte zwei Scheine aus dem Kuvert auf den Tisch und lief die Treppe wieder hinunter, so schnell er konnte. Gewiss, er würde wiederkommen, aber hier konnte er nicht bleiben.

Die Kreuzung war leer. An der Bushaltestelle standen nur wenige Menschen, die müde und gleichgültig warteten. Es wurde dunkel. Ohne Passanten waren auch die Kioske der Straßenhändler verschwunden – und die Diebe, die in der Masse auf Gelegenheiten warteten.

Romo wartete lange und geduldig. Würde sie hier nochmals vorbeikommen? Wenn sie ein Engel war, war sie vielleicht schon ganz woanders auf der Welt im Einsatz. Vielleicht aber, wenn sie wirklich ein Engel war, der den Auftrag hatte, ihm zu helfen, würde sie auch wissen, dass er sie nochmals sprechen wollte.

Als sie einander sahen, wurde es hell um sie in der Finsternis.

Eine Reise nach Prag

Schnell wird es Vorstadt gegen Osten. Remisen, Reparaturwerkstätten und mitlaufende Schnellbahngleise begleiten dich eine Zeit lang wie die Möwen ein aus dem Hafen laufendes Schiff. Die Donau verschläfst du nicht. Die hohen Praterbäume kündigen sie an. Und sie ist breiter geworden, seit dem Kraftwerksbau. „Drüben“ wird die Vorstadt dörflich. Ein Golfplatz inmitten von Apfelbaumplantagen liegt völlig flach da. Er scheint das Marchfeld herauszufordern: durch sein glattes Grün, das sich von der rauen Oberfläche der Baumwipfel und der Erdschollen abhebt, und durch ein paar Hügel, künstliche Bodenwellen wie auf Fahrbahnen, wo sie als Tempobremse eingebaut sind.

Ab und zu fließt ein Bahndamm die Strecke entlang, schneidet den Blick in die weite Ebene ab, schützt die Stadtrandsiedlung vor den Blicken der Reisenden und dämpft das Getöse vorbeirauschender Züge. Rostige Gleise tragen sich dann als Begleiter an, von Gras überwachsen wie die alten Grabsteine auf den Friedhöfen, wo die Familien langsam aussterben. Da führt auch plötzlich ein Gleis weg, hinein in ein Feld wie in ein Niemandsland. Und weiter draußen steht ein Waggon, der dort vergessen wurde. Die jungen Pappeln der Landstraße erinnern an die Koniferen des Südens, freilich nur, wenn sie weit genug weg sind und das Blätterkleid in ihren spitzen Konturen verbergen können.

Die Stationen sind hier großzügig angelegt, weil viel Platz da ist – ganz anders als im engen Wienerwald auf der westlichen Seite der Stadt. Sie bieten nicht nur Abstellgleise für alte Zugsgarnituren, sondern auch für deren bunt schillernde Konkurrenten, die Autos der Park-and-Ride-Gäste, die hier geduldig den ganzen Tag auf die Rückkehr ihrer Herrschaften aus der Stadt warten. Hoch darüber schwingen sich die Kabel der Hochspannungsleitungen. Sie scheinen kein natürliches Bodenhindernis zu kennen, sie müssen nicht ausweichen, hier nicht, weil sich kein Berg entgegenstellt. Aber auch die Häuser am Dorfrand beachten sie nicht und überziehen sie mit ihren elektromagnetischen Feldern und legen den Horizont in Streifen wie ein Landschaftsfoto, das von Kratzspuren durchzogen ist.

Was lebt, zeigt sich hier nicht am hellen Tag, außer den Vögeln, die keine Jäger kennen. Doch die Reglosigkeit in dieser Abfolge von Feldern, Wiesen, Gebüsch und Laubwald trügt. Hier liefert die Natur noch Artenvielfalt: wohlige Beruhigung unseres ökologischen Sinnens, aber grausamer Krieg, jeder gegen jeden, für die Betroffenen, eine Balance des Schreckens: fressen und gefressen werden.

Dürnkrut liegt am Rand eines Wäldchens. Weiter draußen zur rechten Hand begleiten die Auwälder der March und zur linken die Hügelkette, hinter welcher der junge Habsburger auf dem Königsthron in der Entscheidungsschlacht gegen den brüskierten Ottokar von Böhmen seine schnellen Reiter versteckt hielt, damit sie, Konvention und Fairness zumindest in Frage stellend, den Gegner an der verwundbaren Flanke angreifen konnten.

Die Aristokratie in Wien bedauerte den Fall des Böhmenkönigs, mit dem man sich gut arrangiert hatte, der sich selbst gut zurechtfand im österreichischen Herzogtum, auch wenn seine Heirat mit der Babenbergerin Margarethe wohl nur der Staatsräson diente. Aber man war eben bereit, sich mit den Verhältnissen abzufinden, auf beiden Seiten, bis dann der Emporkömmling von der Habichtsburg aus dem fernen Westen auftauchte, von den Kurfürsten zum deutschen König erkoren, und sich bei der Durchsetzung seiner Machtansprüche partout nicht vom mächtigen Böhmenkönig bremsen lassen wollte. Nun musste man sich neuerlich arrangieren in Wien, da der ehemals kleine Graf siegreich vom Schlachtfeld zurückgekehrt war und den Böhmen eine königliche Leiche nach Prag geschickt hatte.