6,99 €

Mehr erfahren.

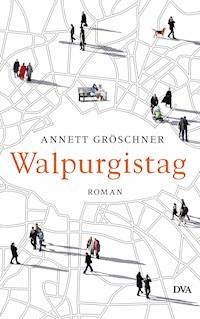

- Herausgeber: DVA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein rasanter Großstadtroman – verfasst von einer leidenschaftlichen Erzählerin

Es ist der 30. April in Berlin, die Stadt bereitet sich auf die alljährlichen Krawalle in der Walpurgisnacht vor. Für Annja Kobe ist damit der Zeitpunkt gekommen, von der Polizei unbemerkt mit ihrem Vater umzuziehen, der seit zehn Jahren und fünf Monaten tiefgefroren in einer Kühltruhe liegt. Sie bittet Alex um Hilfe, einen Stadtstreicher, der Berlins Schlupflöcher so gut kennt wie kein anderer. Auf ihrer Tagesreise durch die Stadt kreuzen sie die Wege von Menschen, die wegen neuer Besitzverhältnisse die Wohnung wechseln müssen, Gas ablesen oder Taxi fahren, zur Schule gehen oder sie schwänzen, sich auf der Flucht vor der großstädtischen Einsamkeit in Blind Dates stürzen oder glauben, die Welt durch Aktionstheater verbessern zu können. All diese Lebensgeschichten verweben sich zu einem dichten Netz, das sich über die Stadt legt, sodass Berlin selbst zu einem der Protagonisten wird, seine Gegenwart wie Vergangenheit.

„Walpurgistag”, der lang erwartete zweite Roman von Annett Gröschner, ist ein lebenskluges Buch, raffiniert strukturiert, temporeich, mit Lakonie und Witz erzählt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 656

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

»Vor Gott sind eigentlich alle Menschen Berliner.«

THEODOR FONTANE

Inhaltsverzeichnis

Vorspiel

Alex umrundet die Welt und wird in Höhe Ostgrönland von einer Doppelstreife belästigt

Auf dem Brunnenrand liegen eine Barbiepuppe ohne Kopf, drei lederne Brieftaschen ohne Inhalt, der Schwanz einer Ratte und die Zeitung von morgen, die einer schon ausgelesen hat. » 1. Mai – Erleben wir den Gipfel der Gewalt?«, steht groß auf der ersten Seite.

Ich krame weiter in den Tiefen meines Rucksacks und finde den blutig verschmierten Kopf einer Barbie, aber nicht meinen Schal. Der Alexanderplatz ist ein Kältepol. Nur Herumlaufen wärmt. Schon zehnmal habe ich den Weg vom Brunnen bis zur Weltzeituhr zurückgelegt. Ich weiß jetzt, wie spät es in Phnom Penh ist und welche Zeit die Armbanduhren der Moskauer anzeigen.

Mich befällt der Wunsch, in das Zeitgefüge der Welt einzugreifen. Mit großer Geste die Planeten anzuhalten oder die Uhren um einen Tag vorzustellen. Vielleicht würde ich mich daran aufwärmen können. Den ganzen Winter über habe ich nicht so gefroren wie heute Nacht. Also wieder von vorn. Der Weg ist das Ziel, der Weg ist ein Spiel. Ich achte dieses Mal streng darauf, beim Gehen nicht auf die Ritzen der Gehwegplatten zu treten. Und suche dabei nach Sätzen, die rhythmisch zu meinen Schritten passen. Lie-ber A-lex-an-der-platz, schenk mir ei-nen gu-ten Satz. Der Alexanderplatz schweigt. Ich blicke mich um und finde »Richtig leben. Ab jetzt können Sie es!« am Schaufenster der Sparkasse. Richtig leben. Ausgerechnet die müssen mir das sagen. Dieser Satz lässt sich nicht gut erlaufen. Zwischen »Leben« und » Jetzt « stockt der Schritt. Wahrscheinlich sehe ich bei diesem Satz aus wie ein Storch, der durch den Salat stakst.

Ich probiere es mit: Mo-na-den ha-ben kei-ne Fens-ter. Ich weiß nicht, warum ich beim Wort Monade automatisch den Alexanderplatz sehe, egal, wo ich bin. Und zwar den von 1986. Blick von der Selbstbedienungsgaststätte im Sockelgeschoss des Interhotels Stadt Berlin in Richtung Alexanderhaus, noch mit den gestreiften Markisen über den Fenstern des Berliner Kaffeehauses, das schon lange nicht mehr existiert.

Kurz vor der Weltzeituhr machen die Gehwegplatten schwarzen Basaltkatzenköpfen Platz. Der gepflasterte Kreis um die Uhr ist drei Männerschritte breit und beim besten Willen nicht mit einem Satz zu überspringen, nicht einmal mit Anlauf. Ich bräuchte jemanden, der mich durch das Basaltmeer bis zum kreisrunden Mosaikboden unter der Weltzeituhr trägt. Aber es ist kein Mensch in der Nähe, nur hinten am Eingang des Kaufhauses am anderen Ende des Platzes sitzen ein paar Punks mit ihren Hunden. Aber auch wenn sie in meiner Nähe wären, würden sie mir wohl den Vogel zeigen.

Ich laufe vorsichtig auf Zehenspitzen über das Steinwasser und fühle mich wie Jesus, der übers Wasser läuft, bis ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Über mir ist jetzt das Dach der Weltzeituhr, das gut vor Regen schützt, und unter mir der zur Windrose geformte Mosaikboden: Nord, Nordnordost, Nordost, Ostnordost, Ost, Ostsüdost, Südost, Südsüdost, Süd, Südsüdwest, Südwest, Westsüdwest, West, Westnordwest, Nordwest, Nordnordwest, sagen die Platten; sechzehn Schritte im Uhrzeigersinn auf dem roten Stein mit den eingelassenen Messingbuchstaben bis zum Ausgangspunkt Nord, und nicht auf die Ritzen treten, nie, nie, nie.

Was sehen meine müden Augen, als ich in Höhe Chabarowsk eine Sekunde innehalte und meinen Blick über den Platz schweifen lasse: Transzendenz, Rausch, Mukulator und Entropie. Nein, Utopie nicht, ganz und gar nicht. Alles ist gegenwärtigste, was sag ich, widerwärtigste Gegenwart. Sie sind überpünktlich in ihrer weiß-grünen Minna. Fünf Minuten vor der Zeit. Wen haben wir denn da heute? Oberwachtmeister Bartuschewski, der seinen Namen nicht mag, weil er so polnisch klingt, und neben ihm am Steuer den Genossen Gottfried. Eingehüllt in ihren Blechkokon, aus dem sie nur ungern schlüpfen. Und schon gar nicht in einer kühlen Aprilnacht. Außerdem essen die beiden zu viel während der Nachtschicht, eines Tages werden sie beim Aussteigen mit ihren Bäuchen stecken bleiben und nur noch über ihre Anlage schreien können: »Herr von Alex, nach ASOG § 2,9 Absatz 2 ist es Ihnen verboten, sich auf dem Alexanderplatz aufzuhalten.« Und ich werde meine aus der Zeitung des Tages gefaltete Flüstertüte nehmen und quer über den Platz zurückrufen: »Genosse Bartuschewski, Genosse Gottfried! Stillgestanden! Für den vorbildlichen Streifendienst an einem kriminellen Schwerpunkt Berlins zeichne ich Sie mit dem Aktivistentitel aus. Rühren!« Das mögen sie gar nicht.

Ich kenne Gottfried und Bartuschewski schon lange, viel länger als sie glauben, mich zu kennen, ich weiß alles über sie. Aber ich darf es ihnen nicht allzu deutlich zeigen, will ich heute nicht am Stadtrand ausgesetzt werden. Es soll noch regnen diese Nacht, und ich hasse nichts mehr, als wenn meine Sachen nass werden.

Gottfried ist ja kürzlich strafrückversetzt worden. Er war erst seit vier Monaten am Breitscheidplatz, als er einen Ausländer als »Schweinekanaken« bezeichnet hat. Das fand der Ausländer gar nicht lustig, und er konnte, anders als von Gottfried angenommen, sogar einen Rechtsanwalt bezahlen. Ich hätte dem guten Gerd Gottfried gleich sagen können, dass die Gegend um den Kurfürstendamm nicht der Alexanderplatz ist. Jetzt wird Gottfried nur sehr langsam wieder größer, im Moment geht er Bartuschewski gerade mal bis zum Hals, obwohl er zehn Zentimeter länger ist. Die Zeitungsartikel über den rassistischsten Polizisten Berlins hat er ganz unten in die Schrankwandschublade gelegt, unter die Liebesbriefe seiner ersten Frau, die mit einem Kriminellen durchbrannte, den Gottfried höchstpersönlich festgenommen hatte und der nach seiner Haft in Brandenburg vorbeikam, um sich zu rächen, aber nur Gottfrieds Frau antraf, die sich, unglaublich, aber wahr, sofort in ihn verliebte.

Eigentlich glauben Gottfried und Bartuschewski, sie hätten nach zwanzig Jahren Streifendienst endlich einen Bürojob verdient, mit der Rechtschreibung ist es ja auch kein Problem mehr, wenn man beim Schreibprogramm nicht aus Versehen Italienisch einstellt.

»Personalausweis, Alex, kannste schon mal bereithalten.« Die Anlage, über die hinweg mich Gottfried anschreit, scheppert blechern.

Einen Personalausweis habe ich schon lange nicht mehr, warum auch, nur damit ich ihn Gottfried und Bartuschewski zeigen kann? Die wissen das natürlich, aber es ist eines ihrer liebsten Spiele, um im Nachtdienst nicht einzuschlafen. Obwohl Gottfried seit ein paar Monaten an Schlafstörungen leidet, die Bartuschewski einmal »senile Bettflucht« genannt hat, woraufhin sie in der nächsten Schicht nicht mehr als nötig miteinander gesprochen haben. Gottfried schob dann nach sechs Stunden Schweigen Bartuschewski einen Strafzettel über fünfhundert Euro wegen Beleidigung rüber, und dann haben sie sich noch am selben Abend wieder versöhnt.

Und Bartuschewski? Der sucht nach Gott, eigentlich sucht er eine Religion, die es ihm erlaubt, mit sofortiger Absolution härter durchzugreifen, stante pede von Gott persönlich erteilt. Gott sollte lieber Hirn für beide regnen lassen, sie müssten dazu nur kurz aus ihrem Auto raus, aber sicher wären sie zu langsam und das Hirn längst unten, bevor sie sich aus dem Wagen gequält hätten. Hirn auf dem Alexanderplatz wäre aber eklig, und ich würde vielleicht auf dem Weg nach Montevideo ausrutschen und mir ein Bein brechen. Und das ohne Krankenversicherung.

Bartuschewski schlägt gern zu. Er bekommt dabei immer einen kleinen Orgasmus, vor allem, wenn er Männer schlägt, die kräftiger sind als er. Er hat zu viel gesehen, die ganzen traurigen Gestalten hier, es ist ja auch ein furchtbarer Platz, aber der Sternenhimmel in der Nacht und die Sonne im Sommer entschädigen dann wieder, da bekommt ein Typ wie ich schnell Farbe, manchmal schreien mir die Leute hinterher, ob Obdachlose jetzt auch nach Mallorca dürften. Sie sprechen Mallorca aus wie mallekrank. Nein, von Murmansk nach Mallorca komme ich nicht in einem Schritt, auch wenn ich schon überall war und überallhin komme.

Höhe Ostgrönland, Ortszeit 20.56 Uhr, steht Bartuschewski vor mir. Er hat es also doch geschafft, aus dem Auto zu steigen. »Immer das Gleiche mit dir, Ali. Hast Platzverweis, schon vergessen? « – »Manchmal ist das Gleiche auch dasselbe«, antworte ich, in der Hoffnung, wir könnten uns auf eine höfliche Kommunikation verständigen, »im Übrigen ist mein Name Alexander. Alex lass ich mir gerade noch gefallen.« – »Lass die Spitzfindigkeiten, hast wohl wieder gesoffen?« Dass Bartuschewski auch immer glauben muss, einen mit Du anreden zu dürfen, nur weil man keine vier Wände um sich herum hat. Als würden einem die Wände erst Respekt verschaffen, als könne man nicht ohne enge Begrenzung aufrecht gehen. »Sie kommen nicht über meine Schwelle. Das ist Hausfriedensbruch. Freiheit für Ostgrönland!«, rufe ich ihm in scharfem Ton zu, aber da ist schon Oberwachtmeister Gottfried neben mir auf der Granitplatte mit der Bezeichnung SW. Ich weiche rückwärts nach Kap Verde aus. Da kommt aber von hinten Bartuschewski und versucht, mich von Casablanca aus in die Zange zu nehmen. Ich muss in großen Schritten nach Moskau fliehen und schreie ihm, die Zeitung von morgen zur Flüstertüte gedreht, entgegen: »Mitten in der Stadt Berlin steht die: a) Wasseruhr, b) Atomuhr, c) Länderuhr, d) Weltzeituhr. Gewinnen Sie das Lexikon der Psychologie und erfahren Sie auf 704 reich illustrierten Seiten mit 3500 Stichwörtern alles über die menschliche Psyche.« Gottfried tritt mir aus der Richtung Jerusalem leicht, aber gezielt in die Nieren. Ich sinke auf Südsüdost. » Falsch «, sage ich gepresst. »Die korrekte Antwort lautet d), die Weltzeituhr, die vor dreiunddreißig Jahren zum zwanzigsten Jahrestag der DDR nach neun Monaten Bauzeit auf dem Alexanderplatz aufgestellt wurde. Seitdem verrät das mit einem Modell des Sonnensystems geschmückte, zehn Meter hohe« – ich muss kurz durchatmen – »und sechzehn Tonnen schwere Riesenchronometer, was weltweit die Stunde schlägt. Apropos schlagen: Nach ASOG § 23 Strich 4 sind Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit unzulässig.«

Meine kurze Rede hat mich atemlos gemacht. Gottfried piekst gleich noch mal mit der Stiefelspitze in den Schmerz. »Hoch, Professor Unrat, auf dem Alexanderplatz ist das Liegen verboten.« – »Falsch«, sage ich mit zusammengebissenen Zähnen, »ich liege in diesem Moment in Helsinki.« Bartuschewski tritt unter dem Schirm hervor und hält seine Taschenlampe auf die Aluminiumtafel über uns: »Helsinki! Dass ich nicht lache. Was haben wir denn noch so zur Auswahl auf diesem Längengrad? Riga, Wilna, Minsk. Minsk ist nicht schlecht. Soll über eine ziemlich lasche Polizei verfügen. Da stellen die Obdachlosen jeden Abend auf dem Leninplatz ihre Betten auf und werden von den Beamten in den Schlaf gesungen. Oder wie wär’s mit Damaskus oder Jerusalem? Da würdest du nur noch als Häufchen Unglück liegen, und nachdem sie dich weggeschafft haben, würde kein Hahn mehr nach dir krähen.« – »Hey, hey«, sage ich, »Israel ist ein demokratisches Land.« – »Aber nicht, wenn du aus den besetzten Gebieten kommst. Und du kommst aus den besetzten Gebieten, das schwör ich dir. « – » Wir können ihn hier nicht liegen lassen«, sagt Gottfried, »ich kann mir keinen Ärger mehrleisten. Ansonsten droht Rollbergviertel.« Bartuschewskigrinst und verdreht die Augen. »Da ist die Minderheit in der Mehrheit. Lauter große böse Jungs.« Offenbar hat er Spaß an der Vorstellung, Gottfried könnte in Neukölln von einer Gang arabischer Jungs in die Mangel genommen werden. Dann blendet er mich mit dem Licht seiner Taschenlampe. »Da gibt’s ’ne Menge Alis, die weniger friedlich sind. Aber glaub mir, der hier ist zäher, als er aussieht, dem kannst du noch eine verpassen.« Stattdessen hält mir Gottfried seine rechte Hand hin, und ich gehe auf den Vorschlag ein aufzustehen. »Naja, ist ja auch nur so ein Planetengewirr über einer einbeinigen Hutschachtel«, sage ich, »aber finden Sie es nicht auch ein bisschen zynisch, dass man eine Weltzeituhr in einem Land aufgestellt hat, wo die Leute nur mit dem Finger über den Globus rutschen konnten? Und statt sich aufzuregen, machten die einen Treffpunkt draus, wo den ganzen Tag über aufgetakelte Dorfmiezen auf Torsten aus Doberlug-Kirchhain oder Heiko aus Kötzschenbroda warteten, die bei der Berlin-Initiative ihr Geld verdienten. Und wenn sie dann heirateten, bekamen sie eine schöne Neubauwohnung in Marzahn.«

Ich klopfe mir den Staub von der Hose. Gleich wird Gottfried sagen, dass die Berlin-Initiative gar nicht schlecht war. So war auch er nach Berlin gekommen, als Bauarbeiter. Weil er seinen Posten als freiwilliger Helfer der Volkspolizei in der Bauarbeiterunterkunft so vorbildlich ausfüllte und regelmäßig die Manipulationen an den Fernsehgeräten meldete, wenn jemand die Plombe, die den Konsum von Westfernsehen unterband, geknackt hatte, haben sie ihn auf die Polizeischule nach Basdorf geschickt. Seitdem ist er Polizist, auch wenn er 1990 eine andere Uniform anziehen musste und Bartuschewski ihm zugeteilt wurde, der aus einer bayrischen Beamtenfamilie stammt – fünf Generationen im Dienste von Recht und Ordnung, und die sechste ist auch schon auf der Polizeischule. Zum Glück hat er sich sein ewiges »Grüß Gott« abgewöhnt. »Die Berlin-Initiative war keine schlechte Erfindung«, sagt Gottfried mit einem Rechtfertigungston in der Stimme, den ich hasse.

Bartuschewski und Gottfried stehen inzwischen auf zwei verschiedenen Kontinenten, denn Bartuschewski hat sich nach New York aufgemacht, da war er eigentlich noch nie und will auch nicht hin: »Flippige Typen gibt’s in Berlin genug, da brauch ich nur auf Arbeit sein«, sagt er immer zu seiner Verwandtschaft, wenn die Familie seiner Frau von New York zu schwärmen anfängt. Er ist mehr so ein Texastyp, aber bisher hat das Geld nur für Europa gereicht, und einmal für Marokko, da haben ihm die Polizeiuniformen gut gefallen. Seine kneift, und der Polyesterstoff ist im Sommer furchtbar. Von der Kackfarbe ganz zu schweigen.

Die beiden sind keine wirklich guten Gegner, sie lassen sich zu schnell aus der Reserve locken. Ein bisschen mehr Mühe müssen sie sich schon geben, wenn ich sie nicht aus Langeweile in meinem Sack verschwinden lassen soll.

Nebenan steht das Berolinahaus leer, das sieht man sofort, ein Haus, das nicht mehr belebt ist, strahlt keine Wärme ab, das ist wie bei Toten. Wie wär’s mit einem Glücksspiel? Gottfried und Bartuschewski würden auf der Stelle ihr Leben verwetten, dass ich nicht im Berolinahaus gearbeitet habe.

Gottfried kann sich nicht mehr erinnern, dass ich ihn und seine zweite Frau 1980 dort getraut habe, ein paar Wochen, nachdem ich ihn von meinem Bürofenster im Zimmer Nummer 429 aus beobachtet hatte, als er unter Kuwait stand, mit drei lächerlichen rosa Nelken in der Hand, dann aber vor Aufregung nach Addis Abeba wechselte und weiter nach Mauritius, wo er aussah, als müsse er pissen, bis eine kleine Frau in Uniform ihn ansprach, die schon eine Weile unter Accra herumgestanden hatte.

Wider Erwarten hatten sie sich bei der Trauung kein Arbeiterkampflied, sondern den Hochzeitsmarsch gewünscht. »Und so erkläre ich Sie, Herrn Gerd Gottfried, und Sie, Monika Morsbecher, zu Mann und Frau. Mögen Sie Ihres Glückes Schmied sein.« Was habe ich damals nur für Blödsinn geredet, Glückes Schmied, als wär’ Glück ein heißes Eisen, auf das man mit einem Hammer draufschlagen muss, um was Praktisches draus zu machen. Damals war ich das erste Mal in Ungnade gefallen, und man hatte mir das Standesamt Mitte zur Bewährung gegeben. Gottfried ist nach den Feierlichkeiten mit seiner Frischangetrauten in einer weißen Kutsche über den Alex gefahren, ein Pferd lahmte.

» Warum grinste ’n so doof, Ali?«, fragt Bartuschewski, der jetzt wieder in Mitteleuropa angekommen ist, und boxt mir völlig unauffällig, aber so effektiv, dass mir die Luft kurz wegbleibt, in die Rippen. »Der hält uns für blöde, siehst du das?«, fragt er Gottfried. »Wenn er klug ist, weiß er, dass wir am längeren Hebel sitzen.« Ich japse und schweige. Bartuschewski will eigentlich nur spielen, er ist nicht ganz so unbedarft wie Gottfried. Er weiß, dass ich mit seinen Gedanken vertraut bin. Das ist Intuition, die bildet sich auch bei den dümmsten Polizeibeamten nach zwanzig Jahren aus. Und dann geht es doch wieder mit mir durch, als ob es mir wichtig wäre, ihnen ihre Blödheit zu beweisen.

»Ich verschwinde, wenn Sie mir sagen können, welche Straßenbahnlinien 1929 über den Platz fuhren. Oberwachtmeister Gottfried, die Nummern!« Gottfried schaut mich beinah hasserfüllt an, der weiß nämlich noch nicht einmal mehr, wie eine Straßenbahn von innen aussieht, er hat einen Opel Vectra, hätte aber lieber einen Audi oder einen Golf GTI, ach nein, von dem Traum hat er sich neulich verabschiedet, seine Frau mag keine tiefergelegten Autos. Der weiß nur, dass eine Straßenbahn über den Platz fährt, weil es immer mal Karambolagen zwischen Straßenbahnen und transusigen Touristen oder besoffenen Passanten gibt.

»Zugriff?«, fragt Gottfried, aber Bartuschewski antwortet nicht, sieht mir nur in die Augen. Er hat einen fetten Mitesser am linken Nasenflügel und, wenn ich das bei dem schlechten Licht richtig erkenne, eine Bartflechte.

»1929 fuhren die 3, 6, 29, 41, 43, 44, 49, 53, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 168, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 174, 76 über den Platz«, beantworte ich die Frage lieber selber, »damals war das hier noch eine Weltstadt, meine Herren, und die Polizisten hatten Pickelhauben!« – »Ja, Ali, und heute ist der Alexanderplatz eine Bühne für Leute, die sonst keine mehr haben. Mann, bin ich froh, wenn das hier mal ein bisschen schicker wird und das ganze Kroppzeug verschwindet. So wie auf dem Potsdamer Platz.«

Ich hole meine arg zerknautschte Flüstertüte hervor und rufe den beiden, mir durch Rückwärtslaufen nach Phnom Penh Abstand verschaffend, zu: »Lassen Sie mich zum Abschluss unseres überaus produktiven trilateralen Treffens ein kleines Gedicht rezitieren, das ich mir selbst ausgedacht habe. Es heißt >Der Kältestrom auf den Nachtkorridoren<.

Hörst du, wie sacht das Meer einströmt

Unter dem Alexanderplatz, die Zikaden

Hörst du die Erde die fette mit ihren Würmern

Schmatzen und schmatzen?

Ist das der Tod? Hat er nicht Urlaub, hier,

Weil Beton ist, etagentief

Gemacht von Menschen einer Epoche, die ausgelöscht ist

Gründlich gewechselt wie die Uniform

Des Genossen Gottfried

Und der Alex seine Höhenflüge durch die Welt antritt

Frei von Grunewald

Schuld und Sühne

Der Mitte von Nichts

Nächtens am Strand von Berlin

Sandlos

Die Sterne bilden einen Wagen

In den steigen wir ein. «

»Das reicht, ich vollziehe hiermit den schon gestern angedrohten Platzverweis nach ASOG § 301 1 Strich 2.« Gottfried packt mich am Arm und zieht mich aus Südostasien fort unter den Sternenhimmel von Berlin. »Keine Diskussionen! « – » O. k. Die Zeile >Der Mitte von Nichts< könnte man streichen, aber so schlecht war’s ja nun auch nicht.« – ? »Klappe«, sagt Gottfried, »sonst erfinden wir noch eine schlimmere Straftat für dich.« – »Oh, das gibt wieder Arbeit für meine Anwälte.« – »Er kann es nicht lassen. Bastard!«

Ich starre in den klaren Himmel und halte meine Worte im Mund fest. Vielleicht hat sich der Wetterbericht geirrt, und es regnet diese Nacht doch nicht. Der Große Wagen sieht aus, als wolle er sich, bis oben hin mit Sprengladungen gefüllt, kopfüber in das Kaufhaus stürzen. An der Tür des Streifenwagens übernimmt Bartuschewski, drückt meinen Kopf nach unten und schiebt mich in den Fond des Wagens. Das Ritual ist uns allen vertraut, Bartuschewski ist fast ein bisschen nachlässig dabei, weil er weiß, dass ich mich nicht wehren werde.

»Hey, hey, hey, mein Rucksack muss aber mit«, schreie ich, und Bartuschewski wirft ihn mir hinterher. »Mann, is der schwer, was haste ’n da drin?« Solche wie dich, will ich sagen, verkneife es mir aber. »Privatsache«, sage ich. »Privatsachen gibt’s nicht, wenn man verhaftet ist. Aber ehrlich gesagt, ich will’s gar nicht wissen.« Das beruhigt mich. Er schiebt die Tür zu und steigt auf den Beifahrersitz. Besser gesagt, er quält sich drauf.

Neben mir sehe ich die Rücklichter der letzten 4, die in Richtung Stadtrand fährt. »In welche landschaftlich schöne Gegend geht es?« – » Wie in Ihrem Gedicht angedeutet, selbstverständlich Grunewald, der Herr. Dürfen wir Sie auf Ihrer Reise begleiten? Zurück dürfen Sie zu Fuße gehen. Dürfte so vier Stündchen dauern.«

Die Ironie steht Bartuschewski überhaupt nicht, aber ich werde es ihm nicht sagen, ich möchte heute Nacht gerne möglichst unversehrt den Rückweg in die Stadt antreten. Um vier ist Annjas Umzug, ich habe versprochen, ihr zu helfen, nicht dass die Ärmste alleine mit einer Kühltruhe auf der Prenzlauer Allee herumsteht. »Ja, danke, ich fürchte mich im dunklen Wald. Angst ist größer als Heimweh.«

Die Turmuhr des Roten Rathauses schlägt zwölf Mal, als Gottfried das Auto ganz langsam unter der Eisenbahnbrücke hindurch in Richtung Spandauer Straße bewegt, wo wir nach rechts abbiegen. Durch das Heckfenster sehe ich, dass die Berliner Fahne auf der Spitze des Rathausturmes auf halbmast gesetzt ist, warum eigentlich, denke ich, dann macht die Wärme mich schläfrig.

»Wehe, du ziehst die Schuhe aus«, höre ich Gottfried noch rufen, dann nicke ich mit dem Kopf auf dem Rucksack ein.

o.oo Uhr

Gerda Schweickert schmeißt eine Sternkarte weg und nimmt von einem Leben in der Danziger Straße Abschied

Zehn. Elf. Zwölf, aus. Gerda Schweickert liegt in ihrem Bett und lauscht dem Ausschwingen des letzten Gongschlags. Eine Nachahmung der Schöneberger Freiheitsglocke. Jetzt, da das Wohnzimmer fast leer ist, bekommt dieser Ton eine gewaltige Resonanz. Das hat etwas Bedrohliches, als läute gleich jemand an der Tür, um die allgemeine Mobilmachung zu verkünden. Wenn Gerda Schweickert die Glocke früher im RIAS hörte, stellten sich ihre Nackenhaare auf, und ein angenehmer Grusel kroch über die Wirbelsäule in die Gedärme, gleichzeitig breitete sich in der Brust ein Hochgefühl aus, das sie die Schultern leicht heben, den Rücken straffen und sie im selben Moment peinlich berührt sein ließ. Bei der Standuhr ist es ihr nie so ergangen, vielleicht weil der Satz »Eine freie Stimme der freien Welt« nicht folgt. Die Schwägerin, die in Westberlin lebte, lud das Ungetüm noch vor dem Mauerbau in der Wohnung ab. Gerda Schweickert hat vergessen, aus welchem Anlass. Vielleicht wollte sie ihnen zeigen, dass es der Schweickert’schen Linie in Westberlin an Geld nicht fehlte. Zweimal im Jahr, zu Rudolfs Geburtstag und zum vierten Advent, kam seine Schwester über die Grenze. Der Geruch ihres Parfüms hing noch in der Wohnung, wenn Rudolf den Ausziehtisch wieder für das nächste halbe Jahr zusammenschob.

Gerda Schweickert mag die Standuhr nicht. Sie ist viel zu groß für das Wohnzimmer der Hinterhauswohnung. »Aber sie ist von meiner Schwester«, sagte Rudolf immer, wenn Gerda mal wieder drauf und dran war, eine Annonce mit dem Satz » Verkaufe solide Gründerzeitstanduhr« in die Berliner Zeitung zu setzen. »Was sollen wir sagen, wenn sie zu Besuch kommt und die Uhr weg ist?« – »Dass die Stasi sie uns weggenommen hat.« – »Darüber macht man keine Witze.«

Irgendwann war die Standuhr Teil der Wohnung, und Gerda nahm sie kaum noch wahr. Manchmal versteckte sie Dinge im Uhrkasten, die Rudolf nicht sehen sollte. Dinge, die sie von ihrem eigenen Geld gekauft hatte und die für Rudolf reine Verschwendung waren – Schals aus dem Exquisitladen oder seidene Strumpfhosen aus dem Intershop, auch die eine oder andere Pralinenschachtel, wenn Rudolf wieder mal der Meinung war, dass sie zu dick sei. Die Sachen konnte sie nur bei Vergnügungen tragen, an denen Rudolf sich nicht beteiligte. Treffen mit Freundinnen oder bei Kinobesuchen. Rudolf hasste das Kino. Wie sie so an Rudolf denkt, beginnt sie gleich wieder mit ihm zu streiten, und dass er nicht antwortet, macht sie aggressiv. Wahrscheinlich schläft er schon. Gerda ist ganz froh, dass Tote nicht schnarchen.

Nur die Standuhr und das Bett stehen noch an der angestammten Stelle. Alle anderen Möbel haben die Packer schon sortiert – in eine Ecke die Möbel für den Sperrmüll und in eine andere, etwas ordentlicher, die für die neue Wohnung. Beide Ecken sind gleich voll. Manche Dinge haben zum ersten Mal seit fünfzig Jahren ihren Platz gewechselt. Rudolf hat immer sehr viel Wert auf Kontinuität gelegt. Kontinuität. Das Wort liebte er, sie hat es seit seinem Tod nicht mehr verwendet, nicht einmal in Gedanken. Nachdem Rudolf ganz plötzlich gestorben war, hat es keine wirkliche Kontinuität mehr gegeben, und Gerda Schweickert fragt sich, ob das nicht gerade gut ist.

Rudolf war Buchhalter im Treptower Elektroapparatewerk Friedrich Ebert und hielt das Leben für einen Quader, also berechenbar. Hauptsache, es gab genug Sauerstoff im Raum. Alles andere ließ sich händeln. Die Möbel mussten solide sein, wie für die Ewigkeit, ein Gedanke, bei dem es Gerda immer ein bisschen mulmig zumute wurde. Sie würden noch da sein, wenn sie längst unter der Erde lag.

Komisch, sie kann sich nicht an Rudolfs Stimme erinnern. Fast vierzig Jahre lang lag sie neben ihm im Bett. Die Stimme ihrer Mutter hat sie hingegen immer noch im Ohr. In ihren Träumen ruft sie aus dem Laden in die Wohnung. Sie ruft und ruft, aber Gerda kann nicht aufstehen, weil ihr die Beine so schwer sind. Die Mutter nannte sie Linchen, eine Verkleinerung von Gazelle.

Sie steht auf, schlüpft in die Hausschuhe und geht ins Wohnzimmer. Sie zieht einen Stuhl an die Uhr, steigt darauf und holt einen Schlüssel, der hinter der geschnitzten Blende liegt, schließt die Tür auf und hält das Pendel an. Endlich Stille. Das erste Mal seit Jahrzehnten. Auch in den anderen Wohnungen rührt sich nichts. Sie ist die Letzte im Hinterhaus. Alle anderen sind schon ausgezogen.

Auf dem Rückweg ins Schlafzimmer stößt Gerda im Flur mit dem rechten Fuß an eine der Umzugskisten und schreit auf vor Schmerz. Sie möchte den ganzen Krempel vor Wut Stück für Stück auf den Hof werfen. Ihre Mutter hat damals in der Braunsberger Straße auch alles aus dem Fenster geworfen, nur die angesengte Kommode konnte sie nicht bewegen. Und der Nachbar aus dem vierten Stock war mit brennendem Rücken aus dem Fenster gesprungen. Der Aufschlag hatte das Feuer gelöscht, aber eine Rippe hatte sich durch die Lunge gespießt. Der Nachbar röchelte schrecklich, bevor er starb. Man hatte ihn dann sogar im Holzgehäuse seiner Standuhr begraben, weil es keine Särge gab. Die Uhr war um halb sieben stehen geblieben, als die erste Bombe aufs Haus fiel. Sie hatte einen Big-Ben-Gong, daran erinnert sich Gerda Schweickert genau, weil sie dem Nachbarn immer die Bestellungen aus dem Seifenladen ihrer Mutter im Erdgeschoss anlieferte.

Die Bombe, die das Haus traf, war auch aus England. Manchmal denkt Gerda Schweickert über diese seltsamen Exportwege nach. Zum Beispiel könnte man dem kleinen Türken, der im Nebenhaus mit Trödel handelt und nebenbei noch ein Import-Export-Geschäft betreibt, die Standuhr schenken. Da würde die Schöneberger Freiheitsglocke bestimmt bald in Istanbul die Zeit ansagen.

Gerda Schweickert huscht wieder ins Bett. Es ist hell im Zimmer, so ohne Vorhänge. Aber vielleicht wird der Schlaf ja auch ohne Verdunkelung mit sich reden lassen. Sie will noch ein letztes Mal in ihrer alten Wohnung etwas Schönes träumen, bevor ihr Bett an einem fremden Ort steht.

An ihrem Rücken bemerkt sie etwas Hartes, das drückt. Sie macht die Nachttischlampe an, um besser sehen zu können, und zieht ihre Sternkarte hervor, die vom Fensterbrett ins Bett gerutscht sein muss.

Gerda Schweickert dreht die Karte in ihren Händen und sucht das Sternbild Leier. Im Gegensatz zum Großen Wagen, zur Kassiopeia oder dem Orion findet sie es zwar immer auf der Sternkarte, nie aber am Himmel. Rudolf hielt sie deshalb für schwer von Begriff. Im Frühjahr mussten sie zum Leiergucken auf das Plateau des Großen Bunkerberges im Friedrichshain gehen, denn am Aprilhimmel steht das Sternbild im Nordosten, ihr Schlafzimmerfenster geht aber nach Südwesten. Auch mit der Jungfrau am Himmel tat sie sich schwer. Rudolf nannte es »am Himmel hingestrecktes Fötzchen«, aber nur, wenn er betrunken war oder geil oder beides. Am liebsten war es ihr, wenn sie beide bei offenem Fenster im Bett lagen und Rudolf ihr ein Sternbild auf den Rücken malte und sie es erraten musste.

Die Sternkarte hat Rudolf ihr gleich nach dem Einzug geschenkt, weil sie bei der Besichtigung der Wohnung entdeckten, dass die Kettenmine, die in einer Nacht neun Jahre zuvor vierzehn Häuser der Woldenberger Straße zerstört hatte, ihnen einen großen Batzen Himmel geschenkt hatte. Damals konnte man nicht einfach so in einen Laden gehen, um eine Sternkarte zu kaufen. Rudolf hatte sie auf dem Schwarzmarkt gegen Tabak eintauschen müssen.

Rudolf hat das Bett so gedreht, dass sie die Sterne auf dem Papier vergleichen kann mit den Sternen am Himmel. Rudolf brauchte diese Hilfe nicht. Er kannte seit seiner Gefangenschaft sämtliche Sternbilder. Nie wieder würde er so einen gigantisch schönen Nachthimmel erleben wie in der kasachischen Steppe, sagte er jedes Mal, wenn sie im Bett lagen und Gerda in sternklaren Nächten vom Himmel über Berlin schwärmte.

Noch sieben Stunden. Dann werden die Möbelpacker kommen und das Ehebett in zwei Teile zersägen. Was braucht sie denn noch ein so großes Bett?

Im letzten August hat sie eine Sternschnuppe fallen sehen, aber sie hat ihr kein Glück gebracht. Gerda Schweickert hat sich gewünscht, in der Wohnung bleiben zu dürfen. Sonst hat sie doch alles, die Rente ist ausreichend, und Rudolf kommt durch eine Sternschnuppe auch nicht zurück aus seinem Grab. Manchmal denkt sie, dass es ihr Mann gut unter seinen Radieschen hat. Radieschen, blöder Ausdruck, als wenn sie ihn im Gemüsebeet verbuddelt hätte. Dabei liegt er schön ordentlich im Familiengrab auf dem Georgenfriedhof, unter Primeln und Tulpen, erst gestern ist sie noch mal da gewesen und hat in die Erde geklagt, wie anstrengend diese Umzieherei ist.

Rudolf muss das ja alles nicht miterleben! Obwohl sie sich gewünscht hätte, dass er erst nach dem 9. November 1989 gestorben wäre. Da hätte er gesehen, dass nichts ewig ist. Leider ist nicht nur das Schlechte nicht ewig. Diese Verbrecher, Diebe, Spekulanten lassen das Haus räumen, um es dann leer meistbietend zu verkaufen. Gerda Schweickert war bei der Versteigerung dabei. »Nähe Kollwitzplatz«, so priesen die Auktionäre die Lage, »und bis auf drei Parteien komplett entmietet. Sie wissen ja, wie das ist, zwei, drei Renitente gibt’s immer, denen man das Glück erst hinterhertragen muss. Aber darum müssen Sie sich nicht mehr kümmern, das liegt schon in professionellen Händen. Ein einmaliges Renditeobjekt!« – »Hoho, Nähe Kollwitzplatz. Schiebung!«, rief Gerda Schweickert aus dem Publikum und wurde gleich verwarnt. Dabei läuft sie achtzehn Minuten von der Danziger hier unten am Arnswalder Platz bis zum Kollwitzplatz, und sie ist noch gut zu Fuß. In der Armengegend da oben auf dem Berg haben, als sie Kind war, nur Proletarier gewohnt, während man in ihrem Viertel wusste, wie man sich benimmt.

Es hat dann aber keiner das Haus ersteigern wollen. Und nun wird es nicht renoviert, sondern nur leer geräumt, um es in einem halben Jahr mit höherem Erlös verkaufen zu können.

Gerda Schweickert zieht in ein Seniorenwohnhaus: Betreutes Wohnen am Kollwitzplatz. In die Armengegend. Sie wusste gleich, dass das nicht gut gehen konnte mit der Wende. Aber sie hat das damals nicht laut gesagt, weil die anderen sich so über das Westgeld freuten.

Sie legt die Sternkarte wieder aufs Fensterbrett zurück. Das Jahr über hat sie die Sterne wandern sehen, und immer wieder hat sie das beruhigt. Die Konstante ist beweglich. Aber das ist jetzt vorbei. Oder wie der Möbelpacker, der am Morgen zur Besichtigung kam, gesagt hat: »It’s over, Muttchen.« Da hätte sie ihm fast eine geklebt. Aber er hat es ja nur gut gemeint, er wollte wahrscheinlich nur sagen, dass sie nun nicht mehr die vier Treppen hoch muss, weil die Altenburg, wie Gerda ihr neues Haus nennt, einen Fahrstuhl hat. Aber um die Sterne zu sehen, muss sie ab morgen auf den Kollwitzplatz. Denn wenn sie aus dem Fenster ihrer Seniorenwohnung schaut, sieht sie nur Mauern und Platanenäste.

Gerda Schweickert starrt auf die Stelle an der Wand, an der vor ein paar Stunden noch ihr Hochzeitsbild gehangen hat. Ein helles Viereck mit unregelmäßigen Rändern, die von dem breiten ziselierten Goldrahmen herrühren. Naja, Goldrahmen. Nichts als Gips ist da unter der glänzenden Farbe, sie hätte ihn in den Müll werfen sollen, anstatt ihn, in drei Lagen Zeitungspapier gewickelt, in einer Umzugskiste zu verstauen. Den Rahmen hat ein Kollege von Rudolf in den siebziger Jahren aus Gips hergestellt und mit Goldlack angepinselt. Gerda erinnert sich genau an die Lackflaschen, die schwer zu bekommen waren. Sie maßen kaum zehn Zentimeter und verjüngten sich erst kurz vor dem schwarzen Schraubverschluss. Das Etikett war beige, mit schwarzer Schrift, die nicht ausreichend fixiert war, sodass sich die Buchstaben beim Berühren spiegelverkehrt auf die Hand drückten. Rudolfs Kollege, wie hieß der doch gleich, hat ein Vermögen mit diesen Goldrahmen gemacht. Er ist noch vor der Rente an Leberzirrhose gestorben. Jeden Abend hat er nach seiner zweiten Schicht als Rahmenhersteller bei Brechts an der Greifswalder Ecke Dimitroffstraße gesessen. Das war auch Rudolfs Stammkneipe, und es ist ein Wunder, dass es sie noch gibt, wo doch die Stammgäste nach und nach alle weggestorben sind. Zwei sogar auf dem Kneipenstuhl.

In seiner übertriebenen Üppigkeit passt der Goldrahmen so gar nicht zu den beiden ausgemergelten Gestalten da auf dem Foto. Sie in einem rosa Kleid aus eingefärbter Fallschirmseide und Rudolf in dem viel zu großen Anzug ihres Vaters. Der war aus dem Krieg nicht wiedergekommen, obwohl er erst 1944 eingezogen worden war und nur in einer Schreibstube in Goldap gesessen hatte. Ihr Vater war damals fünfundfünfzig, ein stattlicher, wenn nicht gar dicker Mann, der ganz akkurate Buchstaben und Zahlen schrieb. Sie hat noch ein Kassenbuch des Seifengeschäfts, Geschäftsjahr 1938, die guten Zeiten. Vorn auf dem Umschlag klebt ein Foto der Mutter in gestärkter Schürze vor dem hohen Regal, in dem die Waren immer ordentlich gestapelt waren, darauf hat der Vater großen Wert gelegt.

Wie hieß die Wäschestärke noch mal?

Ach, Gerda, das weißt du doch. Sie stand immer rechts von der Kasse im untersten Regal, gleich neben der Lanolinseife. Irgendwas mit H.

Mensch, das kann doch nicht so schwer sein.

»Einmal«, sagten die Frauen immer, wenn sie in den Laden kamen, um Kondome zu kaufen. »Einmal Lanolinseife, und dann noch einmal Einmal.« Und immer kamen die Frauen, nie die Männer. Die Kondome waren in kleinen runden Aluminiumdöschen. »Hygienischer Gummischutz Deutsche Dublosan Gesellschaft Berlin-Neukölln.« Daran erinnert sich Gerda Schweickert noch. So schön verpackt gibt es die heute nicht mehr. Die Mutter hat Gerdas Milchzähne in so einem Döschen aufgehoben.

Ist alles verbrannt damals, als die Bombe schräg ins Haus fiel und vor dem Schaufenster explodierte. Nachdem das Geschäft hin war, ging die Mutter zum Vater nach Ostpreußen. Sie war sich sicher, dass die Bomber dort nicht hinkämen. Dann aber marschierte die Rote Armee ein. Der Hauptmann hat den Vater als Ersten nach draußen geschickt, damit er sich in Sicherheit bringen konnte, und da hat es ihn erwischt. Vergangenheit ist Vergangenheit, auch das hier wird morgen nichts anderes als Erinnerung sein.

Ich sollte ein Likörchen trinken, denkt Gerda, und das Foto wieder aus der Kiste holen, vielleicht tritt dann Rudolf aus dem Rahmen. »Meine liebe Gerdi«, würde er sagen oder auch »Schnäuzchen«, wie er sie manchmal genannt hat, wenn er Zärtlichkeit wollte oder Nachsicht, »nimm’s doch nicht so schwer. Ziehste halt in eine andere Wohnung. Was ist so schlimm daran?«

Wenn sie nur wüsste, in welchem Umzugskarton das Foto ist.

Ja, Rudolf. Den hat sie eigentlich nur aus Mitleid genommen. Nach dem Krieg musste sie mit der Mutter den notdürftig wieder hergerichteten Laden schmeißen, da blieb kaum Zeit für Vergnügungen. Aber dann kam die Tante ihrer besten Freundin, die in der Hufelandstraße eine Bäckerei hatte, abends, als sie Marken klebten, mal schnell auf einen Schwatz vorbei. Das machte man jetzt nicht mehr so oft. Vor dem Krieg hatten sich die Geschäftsinhaber im Kiez jedes Wochenende bei Brechts getroffen, die Männer kloppten Skat, und die Frauen tratschten, während die Kinder auf den Hinterhöfen Versteck spielten und langsam größer wurden. Im Jahr 1949 waren sie in alle Winde verstreut oder tot. Besuche waren die Ausnahme. Die Bäckerstante erzählte von der Familie über ihr im Haus, deren ältester Sohn gerade aus der Gefangenschaft zurückgekommen war. »Stellt euch vor, zehn seiner schönsten Jahre hat er in Russland verbracht«, sagte die Tante. Gerda hat nur müde gegähnt, solche Geschichten kannte sie zuhauf, und sich entschuldigt, sie müsse ins Bett. »Gerda«, sagte die Tante, »da ist ein Maskenball, ich geb euch das Eintrittsgeld, aber nehmt doch bitte den Rudolf mit, der liest den ganzen Tag nur dicke Bücher und kommt nicht raus.« Gerda hatte Ja gesagt. Obwohl sie keine Lust auf Fasching hatte und schon gar nicht mit einem wie Rudolf am Hals. Der hatte noch nicht einmal was zum Anziehen. Die Tante machte aus dem Zylinder und dem Frack von Gerdas Großvater ein Schornsteinfegerkostüm zurecht. Gerda musste aus einer Serviette die weiße Blume basteln. Es war ihr etwas unheimlich, dass die Frauen sich seiner so annahmen, sie hätten weiß Gott anderes zu tun gehabt.

Die Feier fand dann mit Heißgetränk und Karbidlampen in der Laubenkolonie Frohe Zukunft statt. Ihre Freundin und sie hatten sich vorgenommen, Rudolf mit Gerdas Cousine zu verkuppeln. Aber die schlief noch vor dem ersten Tanz am Tisch ein, und Gerda musste den jungen Mann dann den ganzen Abend unterhalten. Sie ließ sich dazu herab, mit ihm zu tanzen. Zum Glück hatte er ja noch alle Glieder am Körper. Zwei Tage später hatte sie den Mann schon fast wieder vergessen.

Die Mutter war danach komisch, fragte, ob der Abend mit Rudolf schön gewesen sei und wann er sie denn besuchen komme, und als Gerda sagte, das wisse sie nicht, drängte die Mutter darauf, dass Rudolf noch das Kostüm zurückgeben müsse. Das machte er dann auch, brachte aber nicht gleich alles zurück. Den einen Tag kam er mit der weißen Blume, den anderen Tag mit dem Zylinder, eine Woche später stand er mit der Jacke vor der Tür. Gerda hat irgendwann zu ihm gesagt: » Wissen Sie, ich hab nicht immerzu Zeit, Sie zu empfangen, ich muss Seifenmarken kleben, ich habe morgen Abgabe.« Da sagte er, da könne er ihr doch helfen.

So ist er im wahrsten Sinne des Wortes bei ihr kleben geblieben. Manchmal hat er auch Holz gehackt oder Kohlenberge in den Keller geschippt, drei Jahre, bis Gerda nachgab. 1952 haben sie geheiratet. Die Mutter hat sie nach drei Monaten aufs Wohnungsamt geschickt. Dort herrschte eine Angestellte Gerda an, sie könne doch froh sein, ein Zimmer bei ihrer Mutter zu haben und nicht bei einer neugierigen Witwe. Gerda war vor Wut heulend den Berg vom Wohnungsamt hinunter zur Kreuzung Greifswalder Straße gelaufen, wo sie unten an der Ecke vor Brechts eine Kundin traf, der ein Haus in der Danziger Straße gehörte. Da stand im Hinterhaus eine Wohnung leer, die keiner wollte, weil in Decke und Fußboden ein riesiges Loch klaffte, eine Bombe war bis in die dritte Etage durchgekracht und dort im Küchenherd stecken geblieben, ohne zu explodieren. Einen Tag später besichtigten sie die Wohnung und guckten durch das Loch im Fußboden in die Wohnung eine Treppe tiefer, in der ein anderes junges Paar am Wohnzimmertisch saß und mit den Gabeln in der Hand nach oben winkte.

Der Ausbau zog sich über Monate hin, weil das Baumaterial fehlte. Für Rudolf und sie sollte es nur eine Übergangswohnung sein, denn Gerda wollte immer ein Bad. Es hat sich nie ergeben, denn nach den damaligen strengen Maßstäben des Wohnungsamtes hatte ihre Wohnung ausreichend Quadratmeter für zwei. Ein Kind wollte und wollte sich nicht einstellen. Irgendwann war Gerda es leid, persönlich im Wohnungsamt um ein Bad zu betteln. Sie ließ den Antrag laufen. Als sie Ende der Siebziger schließlich eine Neubauwohnung in Marzahn angeboten bekamen, lehnten sie ab. Marzahn war was für Provinzler, das war doch gar nicht mehr Berlin. Berlin ging bis zur Ringbahn und nicht weiter. Schon Lichtenberg war eine Zumutung. Und jetzt kann sie sowieso nicht mehr in eine Badewanne steigen.

Vielleicht wacht sie morgen ja gar nicht mehr auf. Dann würden um sieben die Möbelpacker vergeblich klingeln. Hat sie nicht, als sie hörte, dass sie nicht in ihrer Wohnung bleiben konnte, behauptet: »Hier trägt man mich nur im Liegen und mit den Füßen voran heraus?« Wäre das nicht ein schöner Tod? Einer, der Aufmerksamkeit heischen und sie, Gerda Schweickert, in die BILD oder doch wenigstens in den Berliner Kurier bringen könnte: »Berliner Omi – vertrieben – tot!« Ihre letzte Rache.

In welcher Kiste sind überhaupt die Fotoalben? Die Reporter würden Fotos von ihr brauchen. Oh Gott, sie hat vergessen, die Kisten zu beschriften. Sie müssten das Foto aus ihrem Personalausweis nehmen. Da sieht sie aber nicht gerade vorteilhaft aus, weil an dem Tag so ein Wind war, der ihre Dauerwelle durcheinandergebracht hatte.

Aber eigentlich will sie noch nicht sterben. Das hätten die bestimmt gerne, sie stirbt, und die könnten ohne Rücksicht auf Verluste die Wohnung ausräumen. Nichts da! Sie, Gerda Schweickert, bleibt hier. So ’n Quatsch, Selbstmord!

Ich hätte Lust, jemanden zu ermorden, denkt Gerda Schweickert. Ich würde das lange Fleischmesser nehmen und mich langsam mit Hausschuhen und im Nachthemd die Treppe runterschleichen, immer im Dunkeln an der Wand entlang. Das Treppenlicht geht schon seit Februar nicht mehr. Eine pädagogische Maßnahme der Hausverwaltung, um nicht Schikane zu sagen – sie sollten einfach schneller ihre Endumsetzungsverträge unterschreiben. Endumsetzung, so eine Frechheit, als wären wir Blumen, die man umtopfen kann. Ich will eine Primel sein, lachsrot, denkt Gerda Schweickert. Trotzdem, da kann’s noch so dunkel sein, ich weiß genau, in welcher Etage ich bin. Als die noch Quark im Schaufenster waren, bin ich hier schon die Treppen rauf und runter.

Hier oben in der vierten Etage ist die Wand schön glatt, bis auf den abgeplatzten Putz am Treppenabsatz, da war Rudolf mit der Anrichte dagegengekommen, als sie die Mitte der Sechziger rausgeschmissen hatten. Eins drunter ist die Wand nicht mehr feucht und kühl, da kommen die Plakate, die eine Vorvorvornachbarin angeklebt hat. Theaterplakate, so schöne gibt es gar nicht mehr. Der Typ, der sich gerade die runde Brille aufsetzt, war das nicht Bertolt Brecht, leuchtet, weil der Mond heute Nacht genau auf seine Stirn scheint. Abnehmender Mond, vor drei Tagen war Vollmond. Eine halbe Treppe tiefer kommt die krisselige Wand. Die blüht schon, seit sie hier eingezogen sind. Im zweiten Stockwerk muss sie aufpassen, da steht die Tür auf, aber das riecht sie, da stinkt es seit Wochen nach Pisse. Früher hat Frau Brade immer sehr darauf geachtet, dass keiner von Brechts Kunden auf dem Nachhauseweg im Hausflur eine Stange ablegte. Wenn es doch mal einer versuchte, kam sie mit ihrem Schrubber, und so mancher hat sein Ding nicht mehr rechtzeitig in die Hose gekriegt.

Was man sich so zurechtdenkt, wenn man nicht einschlafen kann. So ein Quatsch, mit dem Küchenmesser. Das Küchenmesser hat sie zuerst eingepackt. Dreimal schön mit Zeitungspapier umwickelt, damit sich die Möbelträger beim Auspacken nicht schneiden. Eigentlich sind sie vertraglich auch zum Einpacken verpflichtet, aber die Messer verstaut Gerda Schweickert lieber selbst. Sie hat in einer Boulevardzeitung gelesen, dass Möbelpacker gerne Messer mitgehen lassen.

Was sucht sie eigentlich im Treppenhaus mit der Sternkarte? Und den Schlüssel hat sie auch nicht mitgenommen. Die Hausschuhe schlappen bei jedem Schritt von den Füßen. Gerda Schweickert verliert die Geduld und lässt sie auf dem Treppenabsatz der zweiten Etage stehen. Auf nackten Füßen läuft sie rückwärts Stufe um Stufe weiter wie auf einer Leiter nach unten, sich mit der rechten Hand am Umlauf des Treppengeländers festhaltend. Sie kommt nur mühsam voran.

Allzu oft wird sie die Treppe nicht mehr hoch- oder runtergehen, vielleicht noch zwei-, dreimal, um besonders wertvolle Stücke zum Möbelwagen zu bringen. Sie kennt auch hier unten noch jede Delle und Unebenheit auf den Stufen, jedes Loch im Linoleum und das Schild »Vorsicht. Frisch gebohnert« auf der fünften Stufe der ersten Treppe. Bohnern, fand Rudolf, war ein ziemlich schweinisches Wort, und wenn keiner hinschaute, griff er ihr manchmal an den Hintern, und sie sagte jedes Mal: »Vergiss die Türspione nicht.« – »Ist doch schön, wenn die ganzen alten Schachteln mal was Lebendiges sehen.« Bis sie selber eine alte Schachtel war.

Als sie einzogen, hat Frau Brade noch jeden Dienstag mit dem Bohnerbesen auf dem Treppenabsatz gestanden und den Klatsch in den Etagen verteilt. Und wie hat die herumgewundert, als Rudolf sie, Gerda, nach der Trauung die Treppe hinaufgetragen hat, alle vier Etagen, ohne einmal abzusetzen. So ein guter Mann! Dabei hatte er das lange geübt und nur einmal geschafft. Heute ist es auf den Tag genau fünfzig Jahre her. Wie ungerecht das Leben sein kann. Ausgerechnet heute.

Gerda Schweickert ist im Erdgeschoss angelangt und tastet sich an den Briefkästen entlang. Aus den meisten quillt Werbung, andere stehen sperrangelweit offen. Hier unten riecht es nach Einkellerungskartoffeln, Kohlen und Kohlsuppe, ein Geruch, den sie in dem Neubau, in den sie morgen zieht, vermissen wird. Sie öffnet die Haustür und steht im Mondlicht.

Jetzt fällt es ihr wieder ein. Hoffmanns Gardinenstärke – so hieß das Mittel. Benutzt heute niemand mehr. Wo gibt es denn überhaupt noch Fachdrogerien? In unserem Viertel jedenfalls nicht mehr. Unser Viertel, das muss sie sich auch noch abgewöhnen. Das neue da oben wird jedenfalls nicht ihres.

Gerda Schweickert tritt in die Mitte des Hofes und legt den Kopf in den Nacken. Sie liebt diesen Blick in das Viereck der Hoffassaden. Mittendrin schwimmen die Sterne. Wenn sie als Kind mit den anderen neben den Mülltonnen spielte, hatte sie sich oft gedreht wie eine Eiskunstläuferin bei der Pirouette, weil sie es mochte, wenn die Fenster wie Karussellfiguren an ihren Augen vorbeihuschten.

Sie bewegt sich um die eigene Achse, so schnell sie kann, und mit ihr dreht sich der Große Wagen. Ein Supercrash am Himmel. Das Wort Crash kennt sie noch nicht lange, aber es ist eins, das sie mag. Vielleicht hat es auch etwas für sich, sich von Dingen zu trennen, deren Zeit einfach abgelaufen ist. Sie versucht, die Sternkarte zu zerreißen. Das Material ist widerspenstig. Sie muss erst die Ebenen voneinander trennen. Den Papphimmel wirft sie in die blaue Tonne und die Koordinaten aus Kunststoff in die gelbe. Eine Wolke schiebt sich über die Deichsel des Großen Wagens. Gerda Schweickert spürt die Kälte an den Füßen.

0.15 Uhr

In einem Neuköllner Mietshaus sieht Viola Karstädt zu, wie die Realität die Kunst beim ersten Schritt über die Schwelle frisst

Sie tritt ein Stück von der Laterne weg und schaut in den Himmel. Zwischen Wolkenfetzen blinken ein paar Sterne. Eigentlich kenne ich nur zwei Sternbilder, denkt Viola Karstädt, den Großen Wagen und die Kassiopeia, findest du das eine, findest du das andere auch. Der Himmel ist dabei, sich zuzuziehen. Die Wolken haben schon die Deichsel des Großen Wagens erreicht. Er steht kopf in Richtung Westen. Aber wo ist der Westen in Berlin? Eine Frage der Definition. Ich stehe im Westen und schaue nach Westen, der irgendwann zum Osten wird.

Für eine Großstadt ist es ziemlich still hier in Nordneukölln. Die Gehwege sind mit schlesischen Schweinebäuchen aus Granit gepflastert. Das ist Viola Karstädt vertraut. Sonst nichts. Viola Karstädt war noch nie um Mitternacht in dieser Gegend. Dabei ist sie mit der Ringbahn nur zwanzig Minuten von der Station Schönhauser Allee bis Sonnenallee gefahren. Jetzt steht sie in Sichtweite des S-Bahnhofs an der Bushaltestelle. Laut Fahrplan ist der erste Nachtbus gerade weg, der nächste kommt erst in fünfundzwanzig Minuten. Sie bemerkt in der kleinen Grünanlage neben der Bushaltestelle ein paar Gestalten, die in gepresstem Ton miteinander streiten. In welcher Sprache, kann sie nicht verstehen. Könnte immerhin passieren, dass sich der Streit aus der Grünanlage auf den Gehweg verlagert und ihre Person einbezieht. Also winkt sie eines der Taxis heran, die wie leuchtende Wespen in lauerndem Tempo die Allee entlangfahren. »Kurzstrecke. Wildenbruchstraße«, sagt sie beim Einsteigen. Auf dem Rücksitz liegen zwei kleine Gebetsteppiche. Ob Muslime immer einen Kompass dabeihaben, damit sie in der Dunkelheit oder an trüben Tagen wissen, in welche Richtung sie sich wenden müssen? Sie traut sich nicht, den Fahrer zu fragen. Stattdessen dreht sie ihre widerspenstigen Haare zu einem Zopf zusammen und steckt ihn am Kopf mit einer Spange fest. Sie will einigermaßen seriös aussehen.

Als das Taxi von der Sonnenallee in die Wildenbruchstraße einbiegt, bittet sie den Fahrer zu halten und zahlt die gewünschten drei Euro. Viola Karstädt lauscht noch dem zügig sich entfernenden Motorengeräusch, dann ist es so still, dass man den Ton der blau flackernden Fernseher hinter den Erdgeschossfenstern hören kann.

Eine Schlafperformance bei Familie Schöller ist Viola Karstädts Aufgabe in den nächsten acht Stunden. Ein besserer Name ist ihr nicht eingefallen für die Tätigkeit, der sie entgegensieht. Das Ganze soll ein Theaterexperiment sein. » Theater auf Rädern zu Gast in Neukölln.«

Vor zwei Tagen war sie aus Neugier mit dem 141er-Bus am Haus ihrer zukünftigen Herbergsfamilie vorbeigefahren. Was ihr dabei auffiel: dass es hier viele Parkplätze gibt und die wenigen Autos schon etwas älteren Datums sind. Jetzt in der Dunkelheit wirkt das Mietshaus heruntergekommener, als Viola Karstädt es in Erinnerung hat. Der Nachkriegsputz ist verwittert, kurz über dem Fundament hat die vom Keller aufsteigende Feuchtigkeit die Zementschicht aufgewölbt und in Höhe der Erdgeschossfenster einen weißen Wasserrand hinterlassen. Eine Klingelanlage gibt es nicht. Die Scheibe der Eingangstür ist zerbrochen, lange Scherben ragen aus dem Kitt hinter dem Schmuckgitter.

Wenn abgeschlossen ist, kehre ich um, denkt Viola Karstädt und drückt auf die Klinke. Sie gibt nach. Wider Erwarten findet sie den Lichtschalter sofort. Das Licht im Treppenhaus ist spärlich, sie schätzt die Stärke der Birnen auf fünfzehn Watt, wahrscheinlich stecken sie seit der Berlin-Blockade in den Fassungen der Lampen, die noch aus der Zeit der Elektrifizierung stammen. Wenn das Licht nicht bis zum dritten Stock reicht, kehre ich um. Wenn ich mit dem Schienbein oder dem Fuß gegen Gerümpel stoße, kehre ich um. Mit Absicht stolpern gilt nicht. Die Kinderwagen sehen einigermaßen vertrauenerweckend aus, obwohl jeder mit zwei bis drei Schlössern gesichert ist. Es riecht streng. Die Stufen knarzen. Wenn jemand die Tür aufmacht, frage ich, ob hier im Haus Karstädt wohnt. Wenn sie keine Karstädts kennen, kehre ich um. Bis zur dritten Etage macht niemand die Tür auf, das Licht bleibt an, und eine zwei Fuß breite Schneise zwischen dem Gerümpel verhindert, dass Viola Karstädt über den Müll fällt.

Sie bleibt einen Moment auf dem Treppenabsatz stehen, atmet tief durch und lauscht auf die Geräusche des Hauses – ein greinendes Kind, eine Spülung, eine Waschmaschine, wabernde Stimmen und Musikfetzen und dann Schüsse, die, so hofft Viola, aus einem Fernsehapparat kommen. Die Ölfarbe ist an vielen Stellen des Treppenhauses abgeblättert. Ist es nicht eine Schnapsidee, bei einer wildfremden Familie mit drei kleinen Kindern zu übernachten? Soll sie sich nicht lieber um ihre eigene Familie kümmern, die nicht mehr als ein mit groben Stichen zusammengefügter Patchworkteppich ist? Muss man um jeden Preis der Welt die Kunst in die Realität tragen? Ist Neukölln nicht gerade wegen des Fehlens von Kunst so bei sich? Hat es überhaupt Sinn, diese Fragen jetzt noch zu stellen? Wahrscheinlich werde ich im Schlaf überfallen und abgemurkst. Recht so, was habe ich hier auch zu suchen?

Dritte Etage links, hat die Frau am Telefon gesagt. Der angepinnte Zettel, auf dem in ungelenken Buchstaben »Schöller« geschrieben steht, gibt ihr recht. Viola Karstädt führt fast wie in Zeitlupe den linken Zeigefinger an die Klingel. Wenn sie nicht funktioniert, kehre ich um. Überlaut schallt der harsche Klingelton durch das Treppenhaus.

Ein junger Mann in weißem Jogginganzug öffnet die Tür einen Spalt. Er sieht nicht misstrauisch aus, eher müde. »Viola Karstädt ist mein Name, wir haben telefoniert, ich bin die vom Theater«, sagt sie, eine Nuance zu viel Freundlichkeit in der Stimme. Der Mann gibt schweigend die Tür frei und verschwindet sofort im Dunkel des Korridors. Viola Karstädt tritt zögernd über die Schwelle.

Sie steht auf schmuddelig weißem, nur provisorisch verlegtem Teppichboden und überlegt, ob sie jetzt noch umkehren kann. Könnte sie nicht einfach sagen: Ich bin nur vorbeigekommen, weil ich mich bedanken möchte für Ihre Hilfsbereitschaft, ich habe Ihre Telefonnummer leider verlegt, deswegen komme ich persönlich? Stattdessen zieht sie ihre Jacke aus und legt sie sich etwas unschlüssig über den Arm, denn die Flurgarderobe ist über und über mit Jacken behängt.

Ihr steigt ein strenger Geruch nach Katze in die Nase, und sie sieht dann auch schon ein weißes Fellbündel, das sie aus roten Augen feindselig anschaut. Die Vortäuschung einer Katzenallergie wäre die Lösung. Was, Sie haben eine Katze? Das haben Sie bei unserem Gespräch gar nicht erwähnt. Wie schade, danke für Ihr Angebot, ich habe mein Asthmaspray nicht mit. Da werd ich dann wohl mal wieder müssen. (Und den Hustenanfall nicht vergessen.)

Viola Karstädt steht unschlüssig im Flur und schaut an die Wände, von denen sich an einigen Stellen die Tapete gelöst hat. Im Nebenzimmer hört sie einen Mann reden, aber sie kann nicht verstehen, was er sagt. Durch den Türspalt sieht sie einen Kalender mit einem Foto der beiden Türme des World Trade Centers, nachts von der Brooklyn Bridge aus aufgenommen.

»Nehmen Sie einen Schläfer bei sich auf. Neuköllner bieten Mitarbeitern des Theaters auf Rädern für eine Nacht Obdach.« So steht es auf den Zetteln, die sie überall im Bezirk plakatiert haben. Jeder Schläfer wird mit Passbild, Alter, Geschlecht und Vorlieben vorgestellt. »Es ist der Versuch eines Theaters, die Auseinandersetzung mit der Welt nicht rein ästhetisch zu betreiben, sondern künstlerische Ansprüche auf die Wirklichkeit treffen zu lassen. Auf in theaterresistente Gegenden Berlins! Eine Schlafperformance mit der Wirklichkeit«, so hat Viola Karstädt das als freie dramaturgische Mitarbeiterin formuliert. Am häufigsten sind die jungen Assistentinnen gebucht worden. Keine von ihnen hat sich aber getraut, bei wildfremden Leuten in der Wohnung zu übernachten. Viele der Anrufer haben nur einen billigen Fick gesucht. Das hörte man ihnen schon an der Stimme an. »Geben Se ma die Nummer drei, und sagen Se se, ick verwöhn ihr die janze Nacht durch.«

Hier ist es wohl anders. »Komm Se doch rein«, ruft das Ehepaar Schöller aus dem Nebenzimmer, »wir sind hier.« Viola zieht langsam ihre Schuhe aus. Der Fernseher läuft. Er ist der Mittelpunkt des Raumes, in den Viola Karstädt nun tritt. Im Vorbeigehen sieht sie, dass das Kalenderblatt mit den beiden inzwischen zerstörten Türmen vom Juni 2001 ist. Es ist mit einem viel zu großen Nagel an der Wand befestigt.

Die Frau, die in einem der beiden Fernsehsessel sitzt, trägt den gleichen Jogginganzug wie ihr Mann. Die Jacke hat über der Brust Ketchupflecken, über der Lehne hängt ein mit derselben Soße bekleckertes Lätzchen. Viola Karstädt versucht, dem weiträumig auf dem Fußboden verteilten Spielzeug auszuweichen. Ein Matchboxauto bohrt sich in ihren rechten Fußballen, als sie der Frau die Hand geben will. Viola Karstädt verzieht das Gesicht. »Entschuldigung, ich hab’s nicht geschafft aufzuräumen«, sagt die Frau, deren Blondierung am Scheitel herausgewachsen ist. »Macht nichts«, sagt Viola und verkneift sich die Bemerkung, dass sie auch Kinder habe. »Setzen Sie sich doch. Ich bin Melanie, und das ist Ulfi.« – ? »Viola.«