16,99 €

Mehr erfahren.

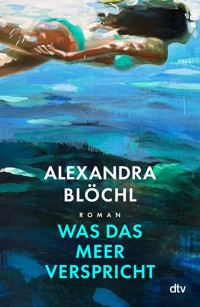

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was, wenn das Leben, das du führst, nie deins war? Vida hat ihr ganzes Leben auf einer kleinen Insel im Norden verbracht. Während ihr Bruder Zander schon früh alles hinter sich ließ, um auf dem Festland sein Glück zu suchen, fühlt Vida sich den Eltern verpflichtet. Sie wird das Geschäft übernehmen, ihren Kindheitsfreund heiraten – ihre Zukunft hat Vida nie in Frage gestellt. Das ändert sich, als eine junge Frau auf die Insel zieht. Marie ist unabhängig, selbstbewusst, frei. Das Gegenteil von Vida. Die beiden Frauen freunden sich an, mehr als das. Und zum ersten Mal wächst in Vida der Wunsch, aus dem Schatten ihres bisherigen Lebens herauszutreten. Doch dann kehrt überraschend Zander zurück auf die Insel. Auch er ist fasziniert von Marie, und mit einem Mal gerät alles aus den Fugen. Zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und eine kleine Insel mit ganz eigenen Gesetzen. Atmosphärisch und klug schreibt Alexandra Blöchl von tiefverwurzelten Konflikten, der Liebe zum Meer, vom Aufbruch und der Sehnsucht nach einem anderen Leben. »Eine Geschichte voller Leidenschaft, ungewöhnlich kraftvoll erzählt.« Ewald Arenz

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Vida hat ihr ganzes Leben auf einer kleinen Insel im Norden verbracht. Während ihr Bruder Zander schon früh alles hinter sich ließ, um auf dem Festland sein Glück zu suchen, fühlt Vida sich den Eltern verpflichtet. Sie wird das Geschäft übernehmen, ihren Kindheitsfreund heiraten – ihre Zukunft hat Vida nie in Frage gestellt. Das ändert sich, als eine junge Frau auf die Insel zieht. Marie ist unabhängig, selbstbewusst, frei. Das Gegenteil von Vida. Die beiden Frauen freunden sich an, mehr als das. Und zum ersten Mal wächst in Vida der Wunsch, aus dem Schatten ihres bisherigen Lebens herauszutreten. Doch dann kehrt überraschend Zander zurück auf die Insel. Auch er ist fasziniert von Marie, und mit einem Mal gerät alles aus den Fugen.

Alexandra Blöchl

Was das Meer verspricht

Roman

Für B.

»Stronger than lover’s love is lover’s hate.

Incurable, in each, the wounds they make.«

Euripides, Medea

ERSTER TEIL

Noch bevor ich das erste Mal mit Marie Quint sprach, wusste ich mehr über sie als über jede andere Person, die ich nicht kannte. Ich wusste, sie hatte das Haus der alten Ebba Hendriks gekauft, ich sah sie dort einziehen. Ich wusste, sie war allein auf die Insel gekommen. Ich wusste, sie trug selbst Anfang November offene Sandalen, wenn die Herbststürme an den Ziegeln der Dächer rüttelten und Wolken über die Felder wuschen wie Geister. In der graublauen Landschaft stachen ihre roten Schuhe heraus, als habe man sie nachkoloriert. Sie hinterließen ein flapsiges Geräusch beim Gehen, das mich jedes Mal aufblicken ließ, sobald sie den gepflasterten Weg entlanglief, der zum Haus führte.

Vom Küchenfenster aus genoss ich einen einwandfreien Blick darauf. Wenn man es genau nahm, bot die Aussicht vom Hof meiner Eltern keine wirkliche Alternative. Er lag in der Mitte der Insel, und obwohl sie so klein war, konnte man das Meer hier zwar riechen, nicht aber sehen. Stattdessen: rumpelige Weiden, windschiefe Gatter oder eben das halb verfallene Haus der Hendriks, das bei Weitem nicht den schönsten Anblick bot. Die Fassade angeschlagen, der Zaun verschlissen, die Stufen zur Eingangstür voller Unkraut und Moos. Es schien beinah vermessen, dass Ebbas Familie es nach ihrem Tod überhaupt auf den Markt warf. Bei unzähligen Gelegenheiten hatte ich mich gefragt, wer wohl verrückt genug sein würde, das alte Ding zu kaufen. Die Wetten standen auf niemand, doch dann kam Marie.

Es geschah nicht oft, dass jemand von außerhalb sich hier niederließ, das Gegenteil war der Fall. Die Leute verstarben oder sie zogen fort, weil eine Insel, hoch im Norden und weit entfernt vom Festland, seinen Bewohnern kaum etwas bot, um sie zu halten. Wenig Arbeit, noch weniger Perspektive. Dafür jede Menge Wasser, schwarz wie die Tiefe, und Wind, der unablässige, ewige Begleiter. Man war dafür geboren, hier zu leben, oder man ließ es bleiben. Weshalb das Haus der Hendriks nicht das Einzige war, das leer und ungeliebt dastand, die Umgebung war gespickt davon.

Wir hatten uns an den Anblick gewöhnt, an verfallene Mauern und zugige Ruinen zwischen all dem Gras und all den Steinen. Sie waren Aufforderung an uns, die wir übrig waren, noch ein Stück härter zu arbeiten, um bleiben zu können. Nichts wollte ich mehr als das – bleiben. Für immer auf einem vermeintlich unwirtlichen Eiland, umgeben von rauen Wassermassen unter einem aufgewühlten Himmel.

Ich fragte mich, was eine wie Marie hier tat. Und wie lange es wohl dauern würde, bis sie wieder ging.

Sie hatte kaum Gepäck dabei. Einen Rollkoffer, der schwer an ihrem Handgelenk zog, und eine Umhängetasche, aus der die Flosse eines Meerjungfrauenschweifs ragte – dunkelblau und sperrig, mit grünen und türkisfarbenen Schuppen darauf. Das allein hätte mich beschäftigt, wären da nicht die Haare gewesen; Haare, lang, schwer, das Unpraktischste, das ich je gesehen hatte, und Silber, welches in unerhörtem Kontrast stand zu ihrem jungen Gesicht. Sie trug sie offen und sie reichten ihr beinah bis zur Hüfte. Ich hatte keinerlei Bedürfnis, sie zu berühren. Als ich es schließlich tat, waren sie längst nicht mehr das Einzige, das mich an Marie Quint faszinierte.

Marie war gekommen, und mit ihr hatten die Sichtungen von Meerjungfrauen dramatisch zugenommen. An einem Tag schnitt die türkisblaue Flosse durch das unbewegte Wasser des Hafenbeckens, an einem anderen blitzte der peitschende Fischschwanz zwischen den Wellen vorm Südstrand hervor. Klarte der Himmel auf, funkelte und glitzerte es unter der Oberfläche, doch das geschah selten, insbesondere jetzt, zu Beginn des Winters. Kaum eine Zeit, in der es mehr regnete. Kaum eine, in der die Sonne weniger oft schien. An den meisten dieser ersten Tage war das Wasser schwarz. Aufgepeitscht von reißenden Winden schlug es gegen die Felsen, als wollte es sie verschlingen.

Kein vernünftiger Mensch, sicher kein Bewohner von N., würde bei dieser Witterung freiwillig schwimmen. Doch Marie, sie trotzte mit entschlossenen Zügen all den Kräften, die ihr entgegenwirkten; hier, inmitten der See, irgendwo im Nirgendwo. Es hätte etwas Selbstzerstörerisches haben müssen, die Art, wie sie gegen das Wasser anfocht, doch so war es nicht. Marie glitt durch die Wellen, als sei sie ein Teil davon.

Ich hatte sie nicht in ihrem Kostüm gesehen, bis zu dem Vormittag, an dem wir die ersten Worte wechselten. Du bist Vida, nicht?, hatte sie mir entgegengerufen. Würdest du mir eine Sekunde zur Hand gehen? Wie paralysiert stand ich am Rand des Hafenbeckens, in dem Marie schwebte; blass, beinahe transparent, mit einem Meerjungfrauenschweif anstelle der Beine.

Ich war nie weg gewesen, hatte nie woanders gelebt. Meine Eltern, Eva und Reink Holt, führten das einzige Geschäft im Umkreis von sechsunddreißig Seemeilen, einen Laden mit der halben Grundfläche unseres Hauses, in dem man alles kaufen konnte, was man zum Leben brauchte: Vorratsdosen mit Bohnen, Tomaten, Pfirsichen, Säcke voll Mehl, Reis, Kartoffeln, Schachteln mit Nudeln, Haferflocken und Keksen. Es gab frisches Obst und Gemüse, das im Winter einmal, im Sommer zweimal die Woche mit der Fähre, wahlweise via Flugzeug, angeliefert wurde, zusammen mit Wurst und Käse und frischem Fleisch. Gefriertruhen säumten den Raum, damit niemand verhungerte, falls wieder einmal ein Unwetter jeden Fährverkehr unterwanderte, oder Wilm Nickel davon abhielt, mit dem Boot rauszufahren, um zu fischen.

Gegenüber vom Eingang befand sich der Tresen, an dem mein Vater die Post sortierte, daneben die Tür zur Küche, ein Stück weiter die, hinter der sich ein quadratischer Anbau verbarg. Es ließ sich kein Restaurant finden auf N., nicht mal eine Kneipe. Doch es gab das alte Haus der Holts, über dessen Eingang ein Schild knarzte, Ladencafé, und in dem man etwas zu essen bekam, wenn man es darauf anlegte. Wenn man sich nicht daran störte, wo man aß – in einem zusammengezimmerten Schuppen, gefüllt mit zusammengewürfelten Plastiktischen, auf Stühlen, die über ausgetretenes Linoleum scharrten. Die Bezeichnung Café war in jedem Fall zu elegant für das, was es war.

Es war kein schöner Ort, es war ein praktischer. Man sah es in den Augen der Touristen, die im Frühjahr kamen und im Sommer, um durch Ferngläser auf Vögel zu starren. Sie betraten den Laden, folgten dem Geruch nach Eintopf oder Braten in den Gastraum, und blieben unschlüssig in der Tür stehen. War es wirklich eine gute Idee, hier etwas zu sich zu nehmen? Zwischen all den hässlichen Möbeln und den stoischen Mienen der Einheimischen? Mangels Alternative taten sie es dennoch, und mit der Zeit gewöhnten sie sich an den Anblick. Die Tische, die Stühle, die alten Gesichter. Das Essen, einfach, trotzdem gut. An ihren besseren Tagen stand meine Mutter am Herd, an allen anderen ich.

Es war ihre Idee gewesen, das mit dem Ladenlokal. Wir haben die Lebensmittel, warum nicht das, was übrig ist, sinnvoll verwerten? Kochen tun wir sowieso. Einige Jahre ist das jetzt her. Zander war damals noch hier, und meine Mutter ein ganzes Stück lebendiger.

Es ist wesentlich, eine Beschäftigung zu haben,sagte mein Vater. Unsere Familie kann sich glücklich schätzen. Und das waren wir, nehme ich an. Glücklich. Auf diese bescheidene, vom Wind glatt geschmirgelte Weise, wie man es hier oben eben war.

Ich fragte mich, woher sie meinen Namen kannte, und dann wiederum nicht. Die Insel war klein, Nachbarinnen waren wir außerdem, und ich wusste ihren Namen schließlich auch. Marie. Marie Quint. Ich betrachtete sie, während ihr Meerjungfrauenschweif träge hin und her schlug. Eine Brise riffelte das ansonsten ausnahmsweise stille Wasser, und dann schwamm Marie auf mich zu, einen Meter tropfnasser Haare im Schlepptau. Sie streckte mir die Hand entgegen, die sich kalt und zerbrechlich anfühlte, und ich half ihr dabei, sich über die rostige Leiter nach oben zu ziehen. Sie hievte sich auf die Kaimauer. Ließ sich dort auf den Rücken sinken und zog mit beiden Händen an dem Kostüm, das unter ihren Bauchnabel gerutscht war, wo es offensichtlich nicht hingehörte. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige war, die starrte. Ich konnte die Blicke der Leute, deren Häuser den Anleger säumten, in meinem Nacken spüren. Ich versteifte mich unter ihrem Fokus. Marie schien es nicht zu stören.

»Die Flosse«, sagte sie, »sie sitzt nicht richtig. Eben hatte ich kurz die Befürchtung, ich würde sie unterwegs verlieren.«

Ich hielt den Mund, weil ich ehrlich keine Ahnung hatte, was ich zu dem Thema beitragen sollte. Fasziniert war ich trotzdem. Dieser Fischschweif, er war eine Nummer für sich. Wie eine zweite Haut aus silbrig glänzenden Schuppen, mit fransigen, kleinen Flossen an beiden Seiten und dieser einen großen, in der Maries Füße steckten. Die Adern, die die Oberfläche durchzogen, wirkten so lebendig, beinah konnte ich sie pochen hören.

»Das ist beeindruckend. Sieht richtig echt aus.«

Marie lächelte. Sie setzte sich auf, und dort logierte sie nun, am Rand der Kaimauer, die Flossenspitze im Wasser, und blinzelte zu mir auf. Ich fragte mich, wo ihre Sachen waren. Um uns herum entdeckte ich nichts, keine Kleidung, keine roten Schuhe.

»Du wohnst nebenan«, stellte sie fest.

»Meinen Eltern gehört der Laden.«

»Ja. Ich weiß.«

Aus der Nähe schimmerten ihre silbernen Haare leicht violett. Ich brauchte einen Moment, um festzustellen, was darüber hinaus merkwürdig war an Marie, was mich starren ließ, während sie nach wie vor zu mir aufblickte, abwartend. Gänsehaut überzog ihre Arme, die See musste eisig sein, doch es schien ihr nichts auszumachen. Es perlte in schimmernden Tropfen darüber hinweg.

»Deine Augenbrauen.« Am Ende hatte ich es laut gesagt. Ihre Brauen waren blau, eine Spur dunkler als ihre Augen, und nun lachte sie.

Ich verbrachte den restlichen Tag damit, die Begegnung mit Marie Quint Revue passieren zu lassen: Wie sie da baumelte am Rande des Hafenbeckens, die Arme nach hinten gestützt, die Augen schmal gegen das Licht, das sich in grellen Bündeln zwischen den düsteren Wolken hindurchschob. Mehr als alles andere ließ dieses Licht sie wie eine Fantasiegestalt erscheinen; ein Streich, den einem das Auge spielte, weil man zu lange auf ein und dieselbe Stelle gestarrt hatte. Der Eindruck verstärkte sich, als der Wind Fahrt aufnahm, er zog an den kinnlangen Fransen, die mir ins Gesicht fielen, wirbelte sie durcheinander, während Maries silbrige Mähne, feucht und schwer vom Wasser, sich keinen Millimeter zu bewegen schien. Sie saß da wie eine Statue, zeit- und makellos. Im Nachhinein, denke ich, war es genau diese Ruhe, die den Grundstein legte für meine zunehmende Nervosität. Die Gelassenheit, die Marie ausstrahlte, die Unerschütterlichkeit. Abgeklärt, erwachsener als ich, obwohl sie sicher ebenfalls noch keine dreißig war. Der Blick, weit und offen, schien er zu sagen: Alles ist möglich.

Wie richtig ich mit meiner Einschätzung gele-gen hatte, würde ich später noch erfahren. Doch in diesem allerersten Moment irritierender Unklarheit schreckte ich davor zurück.

Marie bemerkte es. Eine Weile bemühte sie sich, das Gespräch in Gang zu halten, aber je länger ich dort stand, je bewusster ich mir Maries Erscheinung machte, je mehr ich den seltsamen Gedanken nachspürte, die sie in mir hervorrief, desto weiter zog ich mich in mich selbst zurück.

Ich war noch nicht so weit. Ich war weit entfernt davon.

Als sich Marie zurück ins Wasser gleiten ließ, geschah das sanft und nahezu lautlos. Sie sagte: »Mal sehen, ob der Wind etwas von meinen Sachen übrig gelassen hat. Sie liegen am Südstrand.«

Es war ein ganzes Stück von hier bis zum Südstrand. »Ist das nicht ein bisschen zu weit? In dem eisigen Wasser?«

Maries Arme bewegten sich jetzt, sie zogen große, unaufgeregte Kreise, genauso träge wie ihr Meerjungfrauenschweif. Als wäre das Wasser nicht gerade mal dreizehn Grad kühl. Als habe sie alle Zeit der Welt, darin zu schaukeln, als wäre sie Teil der Wellen.

Wir starrten einander an, Aquamarie und das spröde Mädchen von der Insel.

»Du solltest es auch mal ausprobieren.«

»Was?«

»Ins kalte Wasser springen.«

»Warum sollte ich das machen?«

»Weil es einen durchrüttelt«, sagte Marie. »Es ist wie ein Schock fürs System, eine Welle der Aufregung, die über einem zusammenschlägt. Boom.« Sie grinste, und kleine Fältchen drückten sich in die Haut um ihren Mund. »Es schärft die Sinne. Und dann das glückselige Hoch, wenn man wieder auftaucht.«

»Wenn man wieder auftaucht.«

»Ihr schwimmt wohl nicht gern, hier oben im Norden?«

»Es ist nicht gerade die Côte d’Azur«, sagte ich, und als Marie lachte: »Und ungefährlich ist es auch nicht. Erst recht um diese Jahreszeit. Du hast die Strömung sicher schon gespürt. Das Wetter kann hier oben wechseln, von einer Sekunde zur anderen.«

Eine Weile lang erwiderte Marie nichts, schließlich jedoch sagte sie: »Vielleicht möchte ich nicht an die Côte d’Azur. Und vielleicht möchte ich es auch nicht leicht haben.«

Dann schwamm sie in Richtung Südstrand davon.

In dieser Nacht schlief ich bei Jannis. Seine Mutter hatte Fischeintopf gekocht und wieder mit der Hochzeit angefangen. Alle fragen schon nach einem Termin, sagte sie. Wann sie mit den Vorbereitungen beginnen dürfe. Ob ich von meinem Bruder gehört hatte. Ich stocherte in dem Essen vor mir und beschloss, dass es auf meiner Hochzeit keinesfalls Fisch geben sollte, wobei ich mich gleichzeitig fragte, wie dies meiner künftigen Schwiegermutter beizubringen war. Es wurde viel Fisch gegessen bei den Nickels, was vor allem daran lag, dass der einzig verbliebene Fischer der Insel ein Cousin von Jannis Mutter war. Wilm fuhr mit dem Kutter raus, und Katleen räucherte, was immer er fing. Tonnen davon. Unüberschaubare Mengen. Der penetrante Rauchgeruch gehörte zum Haus wie die abgewetzten Polstermöbel und die knarzenden Dielen. Er hängte sich in Stoffen fest und an den glatten Oberflächen. Er haftete an Jannis. Tatsächlich übertünchte der beißende Duft von geräuchertem Schellfisch den der Schafe, der sich ansonsten an ihm festbiss. Ich nahm an, dass es sein Gutes hatte, dass ich an beides gewöhnt war, denn nach der Hochzeit, daran schien niemand zu zweifeln, würden wir zu dritt auf diesem Hof leben, Jannis, Katleen und ich.

»Alle fragen nach einem Datum«, sagte sie wieder, und Jannis erwiderte auf seine bewährte, stoische Art: »Sie werden schon Zeit dafür finden. Was sollten sie sonst vorhaben?«

So, wie er das sagte, klang es kein bisschen zynisch, es war eine Tatsache. Was sollten die Leute vorhaben, hier oben auf N., wo es zigmal mehr Schafe gab als Menschen, und Weideland, Sandstrände, Felsküste, Steine. Ein paar Häuser, einen Hafen, sonst nichts. So eine Hochzeit sorgte immerhin dafür, dass irgendwann mal irgendetwas geschah, und vermutlich deshalb fragten alle danach. Und womöglich deshalb beobachteten alle Marie Quint, weil sie das Spannendste war, was die Menschen hier seit Langem zu sehen bekamen.

Ich war ein Inselgewächs, wie die anderen auch. Ich kannte jeden Kiesel, jedes Grasbüschel, jedes Tier. Ich wusste, was es bedeutete, in dieser Kargheit aufzuwachsen, wie es sich anfühlte, wenn es an manchen Tagen nicht hell werden wollte, wenn der Wind einen so kalt erwischte, dass er sich durch die Haut ins Innere fraß. Ich wusste, was es hieß, Steine zu schleppen, um eine Mauer zu stabilisieren, und danach den Zusammenhalt zu spüren, weil ein Dutzend Nachbarn gekommen war, um dir zu helfen. Es lässt sich vieles schönreden, im Nachhinein, wenn es kein Zurück mehr gibt. Aber ich weiß, es gab eine Zeit, in der ich keine meiner Entscheidungen hinterfragt habe, in der ich einfach nur ich selbst war.

»Zumindest der Pfarrer sollte Bescheid wissen«, sagte Katleen, und dann: »Hast du nun mit deinem Bruder gesprochen oder nicht?«

»Ja. Habe ich. Er muss noch Termine abgleichen. Vielleicht wird er im Mai freibekommen.«

»Vielleicht im Mai.« Katleen klang mürrisch. »Es ist noch ein halbes Jahr bis Mai.«

Jannis sagte: »Wir sind seit fünfzehn Jahren zusammen. Weshalb sollten wir es ausgerechnet jetzt eilig haben?«

Später, im Bett, zu Jannis’ leisem Schnarchen, rechnete ich nach. Wären er und ich seit fünfzehn Jahren zusammen, wäre ich zwölf gewesen, er ein halbes Jahr älter. Ich fragte mich, ab wann er zählte, was für ihn den Ausschlag gegeben haben mochte für dieses offizielle Zusammensein. Die Tatsache, dass ich es nicht wusste, ließ mich für einen Augenblick die Stirn runzeln, doch so war unsere Beziehung eben. Beziehungsweise war sie so einiges nicht.

Die Erkenntnis, dass ich Jannis heiraten würde, rollte so langsam und gemächlich heran, wie das Wasser an windstillen Tagen gegen die Hafenmauer schlug. Sachte. Kontinuierlich. Beständig und unabwendbar.

Wir waren Freunde geworden, nachdem mein Bruder Zander aufs Festland gegangen war, wo die älteren Schüler ein Internat besuchten. Er ließ zwei Handvoll Grundschüler zurück, nur einen davon in meiner Jahrgangsstufe, und als wäre es eine Notwendigkeit, verbrachten Jannis und ich immer mehr Zeit miteinander. Wir saßen in der Schule zusammen und im Anschluss bei jeweils einem von uns in der Küche, um Hausaufgaben zu erledigen. Dann halfen wir seinem Vater bei den Schafen, meinen Eltern im Laden, seiner Mutter beim Krabbenpulen. Wir wanderten gemeinsam über die Insel, eroberten jedes Fleckchen Gras, spielten Spukschloss in der Ruine, turnten am Geländer des Leuchtturms herum.

Meine Eltern mochten Jannis, sogar mein Vater. Reink Holt, ein noch nicht sehr alter, reichlich zurückhaltender Mann, schien auf eine Art aufzuwachen, wenn Jannis beim Abendessen mit am Tisch saß, auf Zanders Platz, wenn er ungefiltert von seinem Tag berichtete, Mutters Essen lobte, und später, beim Verabschieden, die Faust hob, um mit ihm einen komplizierten Abschiedsgruß zu zelebrieren, den er irgendwann einmal in irgendeiner Fernsehsendung aufgeschnappt hatte. Er war ein argloser Junge, der Jannis von damals, und ich weiß, er steckt da noch irgendwo in diesem Mann, verborgen hinter meterdicker Unerschütterlichkeit, unter der die Insel ihn begraben hatte.

Als er und ich später selbst das Internat besuchten, gingen wir gemeinsam, und er hielt meine Hand, während uns die Fähre immer weiter von zu Hause fortzog. Er fragte nicht, ob ich Angst hatte vor dem, was vor uns lag, er drückte einfach meine Finger.

Ob es das war, was er mit Zusammensein gemeint hatte? Dieses erste Händchenhalten mit zwölf?

Vielleicht war auch er derjenige gewesen, der Angst hatte. Vielleicht hielt er sich an mir fest, nicht umgekehrt. Wir haben nie darüber gesprochen. Wir wuchsen auf wie Geschwister, aber dann auch irgendwie nicht, wir waren schließlich keine. Wir waren Freunde, wir waren ein Liebespaar, und als wir beschlossen zu heiraten, war es ganz genau das: ein Beschluss.

Wir erzählten es unseren Eltern. Schon Jahre hatte ich meine Mutter nicht so glücklich gesehen.

Eine weitere Woche verging, in der ich kein Wort mit Marie Quint sprach, dafür aber umso mehr von ihr zu sehen bekam. Frühmorgens, wenn ich die Küche betrat, brannte hinter den Fenstern ihres Hauses bereits Licht. Während ich darauf wartete, dass das Teewasser kochte oder die Hefe ging, sah ich Marie dabei zu, wie sie von einem Zimmer ins andere lief und wieder zurück; es wirkte, als würde sie umräumen. Ich fragte mich, was. Nach dem Tod der alten Ebba hatte die Familie den größten Teil ihrer Möbel entsorgt, es konnte kaum etwas übrig sein. Und Marie war mit einem Koffer und einer Umhängetasche angereist, weiter nichts.

Die Leute redeten, natürlich taten sie das. Sie sprachen darüber, was eine so junge Frau so ganz allein hier oben verloren hatte, fernab der Zivilisation, in einem halb verfallenen Haus. Wo sie herkam, was sie hier tat. Ob sie sich für eine Meerjungfrau hielt, oder was es sonst auf sich haben konnte mit dieser waghalsigen Methode, sich bei Wind und Wellen ins Wasser zu werfen. Sie kamen in den Laden meiner Eltern, zogen die hässlichen Stühle von drinnen vors Haus, tranken Tee oder Bier oder nichts, und versuchten währenddessen, das Rätsel der Marie Quint zu lösen. Was wollte sie hier? Was trieb sie den ganzen Tag?

Ich konnte es ihnen nicht verübeln, ich war ja selbst nicht in der Lage, wegzusehen. Marie Quint war mit Abstand das exotischste Wesen, das diese Insel je bewohnt hatte. Sie verströmte den Duft von Freiheit, wie Jannis’ Mutter den von Makrelen; sie stand für Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und Mut.

Was tat sie hier, nur mit einem Koffer und einem Kostüm bewaffnet. Was?

Als hätte ich ihn herbeigedacht, rollte am späten Vormittag ein Umzugswagen den Schotterweg entlang, dicht gefolgt von dem Lieferwagen, der unsere Vorräte brachte. Es war Donnerstag, der Tag, an dem die Fähre anlegte, und es war windstill genug, dass sie es tat. Ich zog einen Auflauf aus dem Ofen, während mein Vater die Lieferung in Empfang nahm. Er rief nach mir. Und ich, mit einem letzten Blick aus dem Fenster, stellte fest, dass das Licht im Haus gegenüber erloschen und Marie nicht an die Tür gekommen war.

»Scheint, das Quint-Mädchen ist nicht da.« Mit einem Nicken deutete mein Vater zu den zwei Männern, die eben einen Schrank aus dem LKW luden. Sie wuchteten ihn von ihrem Wagen und ließen ihn dann mitten auf dem Weg stehen, um mit den restlichen Möbeln ebenso zu verfahren. Auf der Ladefläche drängten sich Regale, Kommoden, Stühle, eine Matratze, ein großer, klobiger Tisch, dazwischen Kisten und Kartons, ein einziges Durcheinander. Ich sah den beiden Männern dabei zu, wie sie Maries Einrichtung auf dem Weg zum Haus verteilten, während mir aufging, dass sie offenbar nicht nur einen kurzen Aufenthalt auf N. geplant hatte; dass sie vorhatte zu bleiben.

»Ich werde sie suchen«, sagte ich. Sie würde die Möbel allein hineintragen müssen, wenn sie den Arbeitern nicht aufsperrte. Ich war schon auf dem Weg zur Scheune, als ich meinen Vater etwas brummen hörte, es klang wie Fischschwanz.

Ich nahm das Quad. Es war eines der wenigen Relikte, die Zander uns hinterlassen hatte, bevor er gegangen war. So gründlich, wie Marie ihren Hausstand verpackt hatte, um sich auf N. niederzulassen, so effektiv war mein Bruder darin gewesen, all seine Sachen zusammenzusuchen, um so unwiederbringlich von hier zu verschwinden wie möglich. Seit mehr als zehn Jahren lebte er jetzt schon auf dem Festland. Er war nach dem Abitur gar nicht erst nach N. zurückgekehrt, hatte studiert, parallel eine Ausbildung in einem Versicherungsinstitut absolviert. Wenn man so wollte, war Zander Holt, drei Jahre älter und unter den gleichen Vorzeichen aufgewachsen wie ich selbst, das genaue Gegenteil von seiner Schwester. Arbeitete in einem Büro, statt in unserem Laden. Blickte auf einen Park, anstelle von Weiden, ging am Wochenende golfen und nicht an den Strand, um ausgebüxte Schafe vor sich herzutreiben.

Meine Eltern hatten hübsche Kinder, Zander war das hübschere von beiden. Er sah aus wie meine Mutter: die dunklen Haare, die olivfarbene Haut, und er war wie sie, hatte das gleiche Temperament und dieselbe Fähigkeit, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sobald er einen Raum betrat. Als würde er von innen leuchten. Je mehr Licht er seiner Umgebung entzog, desto stärker strahlte Zander Holt.

Er hinterließ einen mächtigen Schatten, als er ging. Er tunkte uns alle in vorübergehende Düsternis, aus der wir nur allmählich wieder herausfanden, manche eher, manche schlechter, meiner Mutter war es nie ganz gelungen. Vielleicht, weil Zander ihr so ähnlich war, und womöglich war ihr mit seinem Fortgang auch ein Stück ihrer selbst verloren gegangen.

Es sah nicht danach aus, als würde er jemals zurückkehren. Seit mehr als zehn Jahren war Zander fort, und seine Besuche ließen sich an zwei Händen abzählen. Ich denke nicht, dass irgendjemand aus der Familie je verstanden hat, warum es so wichtig für ihn war, woanders zu leben, und das mit dem Verzeihen war so eine Sache. Meine Mutter blühte auf, wann immer er kam, mein Vater nicht so sehr. Es war seine Heimat, seine Insel, sein Erbe, das Zander da ablehnte. Und es war seine Frau, von der ein großer Teil abhandengekommen war, seit der Sohn beschlossen hatte, eigene Wege zu gehen.

Ich selbst war wie mein Vater. Blass, blond, robust. Ich hatte mich von der Beschränktheit der Insel nie eingeengt gefühlt, im Gegenteil – ihre Grenzen gaben mir ein Gefühl von Sicherheit, ich fühlte mich immer nur beschützt. Zander musste das Gegenteil empfunden haben, und obwohl ich diese Gefühle niemals nachvollziehen konnte, hegte ich keinen Groll gegen ihn. Er war der einzige Bruder, den ich hatte. Und sein zurückgelassenes Quad das beste Gefährt, um auf den unbefestigten Straßen voranzukommen.

Ich hielt nach den Schuhen ausschau, doch letztlich war es ein bläuliches Glitzern, das mir Maries Aufenthaltsort verriet. Sie hatte ihren Meerjungfrauenschwanz über einen Felsen drapiert. Daneben lag Ebbas altes Fahrrad, achtlos ins Gras geworfen. Marie musste es im Schuppen hinterm Haus gefunden haben.