9,99 €

Mehr erfahren.

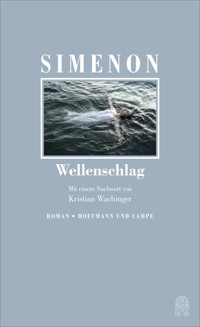

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die großen Romane

- Sprache: Deutsch

Der kleine Ort Marsilly an der Atlantikküste bei La Rochelle: Hier lebt Jean, ein elternloser Mittzwanziger, zusammen mit seinen beiden Tanten und einem dunklen Familiengeheimnis. Als Muschelzüchter fristet er ein Dasein voll Ruhe und Regelmäßigkeit, auch weil Hortense und Émilie das Ruder im Haus fest in der Hand halten. Eines Tages zieht jedoch Sturm auf: Jeans Freundin Marthe ist schwanger, und er muss sie heiraten, obwohl er sie nicht liebt. Doch kein Problem, das Jeans Tanten nicht zu lösen wüssten – und sei es um den Preis eines Menschenlebens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Georges Simenon

Wellenschlag

Die großen Romane – Band 34

Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Kristian Wachinger

Atlantik

1

Erhatte nicht das leiseste Vorgefühl. Hätte ihm jetzt, als er gerade aufgestanden war und aus dem Fenster blickte in den von der Nacht noch trüben Himmel, jemand gesagt, an diesem Tag werde etwas geschehen, das für ihn von einschneidender Bedeutung war, so hätte er wohl noch nicht einmal die Achseln gezuckt, denn er verfügte über ein natürliches Grundvertrauen. Vielleicht hätte er mit seinen schlafverquollenen Augen den Holzfußboden angestarrt und gedacht:

»Sicher ein Motorradunfall!«

Er besaß eine ganz neue Maschine, eine schwere 750er, vollständig verchromt, mit der er tagaus, tagein über die Landstraße knatterte.

Und außer einem Motorradunfall – was sollte ihm schon zustoßen? Ein Brand auf Coup de Vague? Das würde seine beiden Tanten mehr treffen als ihn, und das Haus wäre rasch wieder aufgebaut.

Vielleicht hätte Jean auch an etwas anderes gedacht, das ihn manchmal vor dem Einschlafen umtrieb. Sein größter Abnehmer für Miesmuscheln war Algerien – waggonweise schickten sie sie dorthin. Die Muscheln wurden in Port-Vendres verladen, auf der langen Überfahrt von La Rochelle verloren sie an Gewicht. Deshalb ließ man sie sich im Mittelmeer zwei oder drei Tage lang wieder mit Wasser vollsaugen.

Würden eines Tages schlechte Nachrichten aus Algerien kommen? Würde sich herumsprechen, dass es Muschelvergiftungen gegeben hatte?

Doch Jean dachte nichts von alledem, aus dem einfachen Grund, dass da nichts war, was ihm ein Ereignis gleich welcher Art ankündigte. Wie jeden Morgen hatte er fünf Minuten bevor der Wecker klingelte die Augen aufgeschlagen, war träge in seine alte Hose geschlüpft, hatte zwei Wollpullover übereinander angezogen, war sich mit den Händen durchs Haar gefahren und hatte sich den Mund mit Wasser ausgespült.

So war es jeden Morgen, und dazu gehörten auch Tante Hortenses verhuschte Schritte im Treppenhaus und das »Fluff« der Kochplatte mit Gasflamme, die sie ansteckte, um ein wenig Kaffee zu kochen. Jean durfte noch nicht hinunter, denn seine Tante ging, um Zeit zu sparen, das erste Mal im Nachthemd in die Küche und erst dann wieder in ihr Schlafzimmer, um sich einigermaßen anzuziehen.

Ein Vorkommnis von einschneidender Bedeutung? Etwa ein Lottogewinn? Dann müsste es schon ein Sechser sein und ein sehr großes Los! Jedenfalls hätte er nie damit gerechnet, dass das Unvorhergesehene von Marthe kommen könnte, von Marthe Sarlat, deren erleuchtetes Fenster er sehen konnte, im ersten Stock des zweiten Hauses von links Richtung Marsilly.

Marthe zog sich auch gerade an, während am Horizont ein wenig Zwielicht den Himmel zu erfassen begann. Auf allen Gehöften, in allen Häusern im Dorf war es der gleiche stumpfsinnige Tagesanfang.

Jean ging in die Küche hinunter, zog sich die Gummistiefel an, die ihm bis in den Schritt reichten. Bald danach kam Tante Hortense, in weiten Hosen aus schwerem schwarzem Tuch; sie hatte nicht dem Beispiel der anderen Frauen folgen und sich blau kleiden wollen, denn das fand sie ordinär.

»’n Morgen, Tante!«

»’n Morgen, Jean!«

Alles lief ab wie ein gut geschmiertes Räderwerk. Der Zwielichtstreif am Horizont wurde breiter, das Meer zog sich zurück und gab immer mehr Watt, rötlichen Sand und Felsen frei.

Handkarren kamen näher, Stimmen. Pellerin mit seinem taufeuchten Schnauzbart holte das Pferd aus dem Stall und führte es rückwärts in die Gabeldeichsel des Kippwagens.

Ein Tag wie jeder andere, außer vielleicht, dass der Tidenhub bei 115 lag und dass die See sich sehr weit zurückzog, bis weit hinter die Muschelzäune, und nur einen kräftig strömenden Priel zwischen der Küste und der Île de Ré übrig ließ.

Morgens grüßte man sich kaum. Handkarren wurden über den steinigen Deich gezogen und auf dem Sandstrand, der mit einzelnen Felsen übersät war, hin zu den Austernparks oder den Muschelkästen mit schwerem Eisengestänge, die die eingesammelten Muscheln bargen.

»Salut! …«

»Salut, Pierre …«

Meistens nur eine schlichte Handbewegung. Es war kalt. Die letzten Pfützen waren noch nicht im Sand versickert. Jean hatte seinen Spaten bei sich, denn er wollte den niedrigen Wasserstand nutzen und die hintersten Pfähle seines Muschelzaunes neu setzen.

Man fuhr hinaus wie aufs Feld, nur dass es auf der einen Seite Austern-, auf der anderen Muschelfelder waren und dass dort, wo jetzt die Karren haltmachten, schon in ein paar Stunden nur noch der Meeresspiegel zu sehen sein würde.

Im Morgengrauen erkannte Jean Marthes rotes Kopftuch; sie war die Einzige, die sich ein scharlachrotes Tuch ums Haar band, woran man sie von weitem erkennen konnte. Sie arbeitete zwei- oder dreihundert Meter von ihm entfernt, sammelte Austern, wie Tante Hortense.

Ein winziges Detail war außergewöhnlich, aber noch nicht beunruhigend: Während alle, wie in Trance, weitertrotteten, ohne sich umeinander zu scheren, wandte sich Marthe zur Seite, ging auf Jean zu und sagte:

»Ich muss mit dir reden.«

Dann ließ sie ihn wieder allein. Jean war ihr Gesicht unter dem roten Kopftuch hässlich vorgekommen, aber niemand sah schön aus an so einem kalten grauen Morgen, mit ungewaschenem Gesicht und verquollenen Augen.

Er ging ans Werk, schaufelte Schlick, um die Pfähle zu verankern, die sich teilweise spalteten.

Und wie an all den anderen Tagen ging auch heute die Sonne auf, ohne dass jemand darauf achtete. Es war ihnen so vertraut – wie die ganze Landschaft hier –, dass sie es gar nicht zur Kenntnis nahmen. Die Sonne war sehr hell, der Himmel war nicht so blau wie anderswo, aber doch von größter Klarheit.

Sie waren tatsächlich nicht in der normalen Welt; sie waren nicht an Land und nicht auf dem Wasser, und der Weltraum, weit und leer, wirkte wie eine unendlich große Austernschale mit den gleichen irisierenden Farbtönen, dem Grün, dem Rosa, dem Blau, die wie bei Perlmutt ineinanderübergingen.

So sah es aus, als schwebte die Île de Ré – oder genauer gesagt: ihr schmaler Waldsaum – im Raum, wie von Wunderhand gehalten.

Coup de Vague war kaum besser zu greifen: ein rosa Haus, aber von einem etwas zu rosigen Rosa, mit einer Rauchfahne, die sich vom Schornstein bis über die Deichanlagen zog, bis zu der Stelle, wo die Karren demnächst wieder festen Boden unter den Rädern haben würden.

Und Kühe gab es auf der Wiese, Kühe, die gerade von Tante Émilie gemolken wurden und die von weitem gar nicht wie echte Kühe aussahen. Immerhin trug der Wind ab und zu ein fernes Muhen herüber.

Alle beackerten, ohne sich um den Nebenmann zu kümmern, ihr Stück Meer, ernteten körbeweise Miesmuscheln und trugen sie zu den Kippwagen, deren Pferde im Schlick einsackten. Jungen und Mädchen liefen über die Felskanten und halfen den Frauen beim Austernsammeln.

Das Meer ging seinen Gang, zog sich in aller Ruhe zurück bis ganz weit draußen, und gemächlich kam es wieder, mit einem weißen Schaumsaum, der wie ein Bächlein plätscherte.

Was mochte Marthe ihm zu sagen haben? Warum hielt sie manchmal bei der Arbeit inne, hielt sich die Hand als Schirm über die von der Sonne geblendeten Augen und schaute zu Jean herüber?

»Kannst du mir helfen?«, bat Tante Hortense, als ihre Körbe voll waren.

Jean war groß und breit, und seine Tante war genauso groß und breit wie er, sah aber noch härter aus, knochig, robust, vom gleichen Kalk wie die Austern und der Fels.

Sie nahmen die Körbe, jeder an einem Henkel.

»Hau-ruck! …«

Man brauchte nicht auf die Uhr zu sehen, auch nicht auf den Gezeitenkalender. Alle luden Muscheln auf, allen war bewusst, dass das Meer noch hundert Meter entfernt war, aber dass es diese hundert Meter am schnellsten zurücklegte.

Sobald die Körbe aufgeladen waren, zog Jean einen seiner Pullover aus, denn es wurde allmählich warm, hielt nach dem roten Kopftuch Ausschau und fand es ganz in der Nähe, als warte es auf ihn.

Mit einer angedeuteten Handbewegung signalisierte er:

»Ich komme gleich …«

Eine Weile ging er mit der Tante neben dem Karren her. Dann blieb er stehen, als wollte er seine Stiefel hochziehen, deren Schäfte er heruntergelassen hatte. Er wartete auf Marthe und fragte sie ohne allzu große Neugier:

»Was ist los?«

Diesmal beunruhigte es ihn, sie so blass zu sehen, mit Ringen unter den Augen, obwohl doch die Sonne schon hoch stand. Sie blickte ängstlich um sich, so als hätte sie ein schreckliches Geheimnis zu enthüllen.

»Ich hab dich gestern nicht gesehen …«, begann sie.

»Ich war in Rochefort …«

»Ich weiß … Ich hab auf dich gewartet … Ich wollte dir sagen, dass …«

Sie hatte Angst vor ihm! So wie sie ihn ansah, konnte man denken, sie rechnete damit, gleich von ihm geschlagen zu werden.

»… Ich bin schwanger, Jean!«

Sie waren auf halbem Weg. Das rosa Haus war schon größer, die Kühe waren echte Kühe geworden, und man hörte die Vögel singen. Tante Hortense drehte sich nach ihm um, woraufhin Jean Marthe stehen ließ mit einem kurz gestammelten:

»Ich komm nachher bei dir vorbei …«

Er wusste nicht mehr, was er gerade tat, ob er ging oder lief. Mechanisch half er dem Pferd, den Kippwagen auf den Deich zu hieven, ihm war kalt am Rücken, und ohne es zu wollen sah er immer noch Marthes rotes Kopftuch im blau-grün-goldenen Raum.

Er hätte später kaum noch gewusst, wie er in die Küche gekommen war, nachdem er die Schuhe ausgezogen hatte, und mit welchen Bewegungen er sich zu Tisch gesetzt hatte, an den großen Esstisch, der von einem quadratischen Fenster erhellt wurde, während Tante Émilie am Herd stand und Kaffee in die Keramikbecher mit blauem Blumenmuster einschenkte.

Die drei Mädchen, die bei Mademoiselle Gléré in der Schneiderlehre waren, liefen um die Wette ans Fenster, wenn kurz nach der Kirche Jeans Motorrad von Ferne zu hören war.

Und wenn eine von ihnen nicht da war, löcherte sie nachher die anderen:

»Was hatte er an?«

»Den grauen Anzug …«

»Ich mag den marineblauen lieber …«

Auch andere Mädchen sprachen von ihm, fast alle.

»Sonntag in La Rochelle saß er im Kino zwei Reihen vor mir.«

»Mit Marthe?«

»Na ja, sehr hat er sich nicht für sie interessiert …«

Es gab sogar eine dreizehnjährige hochgeschossene Göre, die sich abends auf das Fahrrad ihres Bruders schwang, um Coup de Vague auszuforschen!

Er war achtundzwanzig, aber er war nicht ein Junge wie die anderen, denn er hatte immer bei seinen Tanten gelebt. Auch wenn er groß und stattlich, braun gebrannt und dunkel behaart war, wirkte er doch recht sanft, mit seinen wasserblauen Augen und den seidenen Wimpern, die ihm den Blick eines Mädchens verliehen.

»Willst du gar nichts essen?«, verwunderte sich Tante Émilie, die ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester immer schwächlich, leidend und in sich gekehrt wirkte.

»Verzeihung …«

Wo war er gewesen? Von seinem Platz aus sah er immer noch das Meer, die Boote, die die Flut endlich wieder aufrichtete, und einen letzten Kippwagen, der sich den Deich hochschleppte.

»Was ist los mit dir?«

»Mit mir?«

Nichts. Er wusste nicht, was mit ihm los war. Er brauchte Zeit zum Nachdenken. Alles Mögliche hätte passieren können, das ihn nicht aus der Ruhe gebracht hätte. Aber das nun!

So blieb er fast den ganzen Tag, starrte mit seinen großen Augen Gott weiß wohin und zuckte zusammen, wenn man ihn ansprach.

Es war so schlimm, dass er sich schon kurz danach nicht mehr erinnern konnte, ob Tante Hortense heute Morgen bei Tisch gewesen war oder nicht. Sie musste da gewesen sein. Sicher war sie da gewesen. Aber er hatte kein Bild mehr davon im Kopf. Und er hatte immer noch diesen unschlüssigen Blick von jemandem, der zu lange in die Sonne geschaut hat.

Im Hof sortierte Pellerin, der Knecht, den sie Großknecht nannten – er selber hatte sich zu seinem eigenen Chef gemacht –, die Muscheln nach Größe und verlud sie vom Karren auf den Lastwagen. Dann ging Tante Hortense ins Kontor und bereitete Versandpapiere und Adressaufkleber vor.

Die Routine tat ihm gut: die Notwendigkeit, zu funktionieren, hier- oder dorthin zu gehen, sich zu waschen, und gleich nachher dann auf dem Fahrersitz des Lastwagens Platz zu nehmen und zum Bahnhof von La Rochelle zu fahren und dort im Ladehof, wo sich lauter Stammkunden trafen, die üblichen Formalitäten zu erledigen.

Nie wäre er daraufgekommen, dass Marthe schwanger sein könnte! Und erst recht nicht hatte er sich gefragt, was er in einem solchen Fall tun würde.

Seit Weihnachten trafen sie sich fast jeden Abend. Und alles in allem war es vielleicht ihr Duft, der ihm am meisten an ihr gefiel. Sie war hübsch, aber nicht auffallend hübsch. Sie mochte kräftige Farben. Sie war fröhlich, fröhlicher als die anderen, unternehmungslustiger. Und sie tat so, als wären Jungs ihr egal.

Eines Abends hatte er beobachtet, wie sie mit dem Fahrrad zum Wald bei La Richardière fuhr, der von seinem Zuhause aus zu sehen war. Er war querfeldein hingegangen und hatte Marthe da liegen sehen, als ob sie sich ausruhte.

»Geht ihr öfter hier spazieren?«, hatte sie ihn gefragt.

Es war ihnen zur Gewohnheit geworden. Nach vierzehn Tagen wurden sie einmal von Truffaut, dem Wilddieb, überrascht, gerade als Jean zum ersten Mal eine etwas entschiedenere Bewegung gewagt hatte. Truffaut hatte offenbar den Mund gehalten, sonst wäre ihnen etwas zu Ohren gekommen. Die Mädchen aus der Gegend ahnten wohl etwas, sie grinsten, wenn Jean und Marthe beim Ball miteinander tanzten und anschließend so taten, als gingen sie getrennte Wege.

»Das kommt von meinem Puder …«, hatte Marthe behauptet, als er eines Abends ihren Duft erwähnte.

»Was für ein Puder?«

»Iris …«

Was sollte er jetzt machen? Äußerlich blieb er ruhig, fuhr zum Bahnhof, plauderte ein wenig mit diesem und jenem, als wäre nichts Besonderes, fuhr zurück nach Marsilly, wobei er eine Besorgung für Tante Émilie vergaß, ging auf sein Zimmer und setzte sich aufs Bett.

In Wirklichkeit aber machte ihn das krank. Sein Bauch revoltierte, als hätte er zu viel getrunken. Er versuchte zu denken, aber er dachte überhaupt nicht, denn alles in allem war da nicht viel zu durchdenken. Es war ganz einfach! Entweder heiratete er Marthe, oder er heiratete sie nicht …

Nein! So einfach war es nicht, denn in ihm regte sich Mitgefühl. Plötzlich war Marthe nicht mehr die Marthe vom Wald bei La Richardière. Er sah sie auf einmal vor sich mit den morgendlichen Ringen unter den Augen, die in seiner Erinnerung immer dunkler wurden, und dem bitteren Zug um den Mund, ihre Blässe.

Bestimmt hat sie große Schmerzen … Wer weiß? Vielleicht stirbt sie sogar? …

Und er wäre schuld …

»Jean«, rief da Tante Hortense. »Hast du Monsieur Priollet angerufen?«

»Nein!«

»Wann tust du es?«

»Gleich …«

Er hatte eines der schönsten Zimmer von Marsilly, an den Wänden Nesseltapeten mit floralem Muster, ein Bücherschrank in Griffnähe vom Bett, Porzellan auf den Kommoden und einen Teppich am Boden.

Was sollte er jetzt nur machen? Und was würden seine Tanten sagen, wenn sie erfuhren, dass …

Viele Stunden war er richtig krank davon. Er wusste nicht wohin mit sich. Das Haus führte sein Dasein einfach weiter, und ihm gelang es nicht, daran teilzunehmen.

Um fünf ging er hinunter, mit entschlossener Miene, denn er hatte sich fest vorgenommen, diejenige Tante, die er zuerst traf, darauf anzusprechen.

Das war geschummelt. Er hatte sich überlegt, dass um diese Zeit gewöhnlich Hortense im Kontor war.

Doch nun traf er nicht auf sie, sondern fand sich stattdessen Tante Émilie gegenüber, die gerade die Hühner und Karnickel fütterte.

Er hatte nicht sehr darauf geachtet, was um ihn herum geschah, aber es war ihm doch die Erinnerung geblieben an einen wunderschönen Tag, einen besonderen Tag, an die Flut, die die Deichkrone leckte wie den Rand eines zu voll eingeschenkten Kruges.

»Tante Émilie … Ich möchte dir etwas sagen …«

Er würde es ihr nicht in der Küche sagen, auch nicht im Kontor, wo sie womöglich noch einander gegenübersäßen und das Gespräch allzu feierlich würde. Es war ihm lieber, den Augenblick abzupassen, wo sie mit einem Eimer Mais vom Gemüsegarten kam.

»Was gibt’s?«

Der Rettich war am Treiben. Die Kopfsalatpflänzchen waren so weit, dass sie pikiert werden konnten.

»Ich glaube, ich muss heiraten …«

Er schaute sie nicht an und versuchte, möglichst leichthin zu sprechen, so als ginge es um etwas Nebensächliches.

»Ah ja?«

»Ich sage, ›ich muss‹, verstehst du … Marthe hat mir heute Morgen erklärt, dass sie ein Kind bekommt …«

»Marthe Sarlat?«

Natürlich Marthe Sarlat! Das auch noch! Mit einer anderen wäre es weniger kompliziert gewesen. Aber wo es sich um die Tochter von Justin Sarlat handelte, dem früheren Bürgermeister, einem Tunichtgut, der seine Tage mit Kartenspielen auf der Terrasse der Kneipe verbrachte …

»Hast du schon mit Tante Hortense darüber gesprochen?«

»Noch nicht.«

»Bist du sicher, dass es von dir ist?«

Darauf konnte er nicht antworten. So eine blöde Frage! In Wahrheit hatte er sich beim ersten Mal so ungeschickt angestellt, dass ihm gar nichts aufgefallen war. Erst hinterher hatte er sich gefragt, ob Marthe so unschuldig war, wie sie getan hatte.

»Ja, Tante …«

»Warum machst du so ein Gesicht?«

»Was für ein Gesicht mach ich denn?«

»Wie bei einer Beerdigung …«

Er versuchte zu lächeln.

»Nein, überhaupt nicht! …«

»Liebst du sie?«

»Aber …«

Er wollte nicht zu deutlich werden. Sich lieber bedeckt halten, seine Pflicht tun, ohne allzu sehr auf die Ereignisse einzugehen.

Tante Émilie war, ebenso wie Tante Hortense, immer schwarz gekleidet, und auch sie bewahrte sich immer diese Gelassenheit, diese Würde, die die beiden Schwestern zu etwas Besonderem in der Gegend machten.

»Armer Jean! …«

Ein kleiner Seufzer. Sie schlug nicht die Hände über dem Kopf zusammen, sie machte ihm keine Szene, wie er befürchtet hatte.

»Nein … Ich glaube, dass ich mit ihr glücklich werde … Sie ist ein gutes Mädchen …«

»Glaubst du?«

»Sie liebt mich …«

Als sie bei Pellerin vorbeikamen, der gerade die Kartoffeln anhäufelte, schwiegen sie. Émilie murmelte nur leise, wie eine Zusammenfassung:

»Mach dir keine Sorgen … Ich sag es Hortense …«

Und er schnappte sich sein Motorrad und verbrachte den Abend allein in La Rochelle.

Immer noch dieser fahlgraue Streifen am Himmel, immer noch die Karren im Gänsemarsch über Sand und Fels, immer noch die Kälte, das Meer, das sich weit zurückzog, und irgendwo das hartnäckige rote Kopftuch von Marthe, wie ein Notruf.

Es gelang Jean, in ihre Nähe zu kommen, nur für einen Augenblick, und ihr zuzuflüstern:

»Ich habe mit meinen Tanten gesprochen …«

Sie hatte es wohl nicht verstanden, oder sie glaubte ihm nicht, jedenfalls wirkte sie verwirrt und den Tränen nahe.

Er schaufelte Schlick, als ginge es um sein Leben, er bekam nichts von der Morgendämmerung mit, und als er völlig verschwitzt neben dem Kippwagen aufblickte und nach seiner Tante Hortense Ausschau hielt, sah er sie, hundert Meter entfernt, im Gespräch mit Marthe.

Er ging nicht hin zu den beiden Frauen, er verlud die Muscheln allein, wartete auf seine Tante, und dann dauerte es noch eine Viertelstunde, bis er reden konnte.

»Was hat sie gesagt?«

»Was soll sie schon gesagt haben?«

»Was machen wir nun?«

»Mach dir keine Sorgen deswegen.«

Er machte sich keine Sorgen deswegen. Es war wieder so ein herrlicher Tag, wie gestern, die Vögel sangen, die Sonne schien, duftende Blumen, wabernde Hitze und diese erste Sommerschwüle voller Lustgefühl auf Schritt und Tritt.

Als Jean mit dem Lastwagen über den Dorfplatz fuhr, sah er Sarlat, Marthes Vater, der mit seinen Kumpels von der Kalkbrennerei schon seinen Pastis trank.

Sarlat war wohl in seiner Haut. Er verbrachte seine Tage an den grünen Bistrotischchen der Kneipe, mal mit diesem, mal mit jenem, mal mit durchreisenden Gästen, würfelte, spielte Karten, plauderte über Politik oder über die Neuordnung der Austernfischerei.

Er war nicht dumm. Es hieß, er habe Jura studiert. Er kam aus Südfrankreich und hatte Adélaïde geheiratet, die Boussus-Tochter, die schielte und sich nie im Dorf blicken ließ.

Stimmte es, dass er sie schlug und dass sie den größten Teil des Tages weinte? Stimmte es, dass er sie fast völlig ruiniert hatte und der Hof früher oder später zwangsversteigert würde? Stimmte es, dass er hochrangige Gönner hatte, die ihn protegierten und ihn eines Tages zum Abgeordneten machen würden?

Über all das wurde gemunkelt, und er, hell gekleidet wie ein Städter, spielte Karten, trank Pastis oder baute Luftschlösser, etwa das vom Schnellboot.

Ein ultraschnelles Schnellboot, das er der Marine abgekauft hatte, mit zwei Motoren zu zweihundert PS.

Er behauptete, er wolle von der Île d’Oléron Austern holen und auf den Muschelzäunen ansiedeln, aber nun wurde schon ein Jahr lang an dem Boot herumrepariert, und noch immer wollten die Motoren nicht anspringen.

Jean dachte daran und an verschiedenes andere, eigentlich also an gar nichts, und an seine Tanten, an sein Motorrad, dessen Vergaser er auswechseln wollte, um schneller als 130 fahren zu können, und daran, was Hortense heute Morgen wohl zu Marthe gesagt haben mochte.

Wäre es vielleicht das Beste, er kümmerte sich gar nicht darum? Es waren drei Frauen, Marthe mitgezählt, die wussten, was sie taten. Die Sache ging ihn nichts mehr an! Sie würden alles in Ordnung bringen. Er würde heiraten und …

Er mochte den großen gepflasterten Ladehof, wenn sie gegen elf Uhr vormittags zu zehnt oder zwölft mit ihren Lastwagen und Karren dabei waren, Waggons zu be- oder entladen. Sie hatten es immer nett miteinander, und danach trafen sie sich in der Kneipe hinter dem Zaun zum Pastis. Von dort aus sah man die Schiffe im Hafen von La Rochelle. Und die schwere Luft machte sie müde.

Später auf Coup de Vague gab es dann immer einen warmen Löffel, köstlicher Duft aus der Küche zog durchs ganze Haus.

»Heute Nachmittag müsstest du bitte nach Saintes fahren …«, verkündete Tante Hortense.

»Wozu?«

»Jemand wollte ein Preisangebot haben …«

»Können wir das nicht mit der Post schicken?«

Warum wehrte er sich? Es war ihm sehr recht, mit dem Motorrad nach Saintes fahren zu dürfen, es war eine gute Straße, und er hatte einen Freund dort.

Er kam erst um sieben wieder und hatte Marthe nicht auf der Straße gesehen. Das war auch besser so, was hätten sie sich denn zu sagen gehabt?