Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

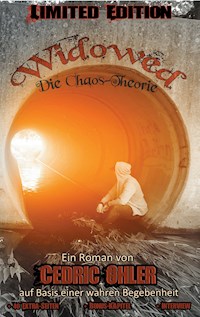

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ich nenne es "die Bestie". Durch eine psychische Krankheit war ich schon als Kind eine tickende Zeitbombe. Der Teil des Gehirns, welcher der Selbstkontrolle dienen soll, ist in meinem Kopf nicht vorhanden. Jeder kleinste Ärger könnte mich zum Explodieren bringen. Ich weiß nie, wann es das nächste Mal passiert. Und deshalb wuchs ich auf der Straße auf. Als dann noch meine Eltern ermordet wurden, geriet ich in ein Leben, das bis heute meine Träume heimsucht. Ich schlief unter Brücken, prügelte, trank, rauchte, spritzte, tötete. Doch als ich Juliet kennen lernte, änderte sich alles. Ich war bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Und jetzt muss ich feststellen, dass die Vergangenheit MICH nicht ruhen lässt. Zwischen Flashbacks, Schuldgefühlen und Rachsucht stellt sich noch eine viel größere Bedrohung zwischen mich und das Licht am Ende des Tunnels: Der Mörder meiner Familie ist zurück. Und er macht Jagd auf mich und die Liebe meines Lebens. Aber durch die Mutation in meinem Gehirn bin ich in der Lage, meine Umgebung in einem Winkel von 360° wahrzunehmen und jede Handlung meines Gegenübers exakt vorauszuberechnen. Ich führe Kriege, als wären sie Schach. Mein Name ist Ethan Widow. Und Pazifismus ist mir fremd. Doch dieser eine Kampf sollte mein letzter sein. _____________________________________ Eine Geschichte über Schicksal, Leid, Schuld, Entschlossenheit und darüber, dass in jedem Engel ein Dämon steckt - aber in jedem Dämon auch ein Engel. "Widowed - Die Chaos-Theorie" basiert auf den Fundamenten einer wahren Geschichte. Diese soll unterrichten, dass die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ihren eigenen Peiniger darstellt. Und, dass Fairness und Gerechtigkeit lediglich eine Illusion sind. Um eine tiefe Bindung zwischen dem Leser und den Geschehnissen des Buches zu erschaffen, ist "Widowed - Die Chaos-Theorie" zudem mit einem multiplen Ende ausgestattet. Sie allein entscheiden, welcher Weg auf den letzten Seiten eingeschlagen wird. Es handelt sich um die LIMITED EDITION, welche 40 EXTRA-SEITEN, ein komplettes BONUS-KAPITEL mit dem Titel "Briefe an Juliet", sowie ein exklusives INTERVIEW mit dem Autor umfasst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Szenen, die in diesem Buch

chronisch vor 2016 spielen,

entsprechen der reinen Wahrheit

und wurden aus dem Leben des

Autors übernommen.

Fiktiv ist lediglich die

Ermordung von Ethan's Eltern,

sowie die Handlung ab 2016.

Der Rest ist die kalte Wahrheit.

Inhaltsverzeichnis

Opening

Prolog

Widowed – Die Geschichte

Die Entscheidung

Das Ende: Lazarus

Das Ende: Chaos-Theorie

Das Ende: Stairway To Heaven

Bonus-Kapitel: Briefe an Juliet

Interview mit dem Autor

Sie sind faszinierende Tiere, diese Schweine. Ihr Todesurteil wird bereits am Tage ihrer Geburt gefällt. Sie sind dazu verdammt, in ihren engen Ställen zu überdimensionalen Fleischbällen auf vier Beinen heran gezüchtet zu werden, nur um eines Tages ihrem Schöpfer gegenüber zu treten. Können sie jemals erfahren, was Liebe bedeutet? Oder Freiheit? Ihr Schicksal sieht diese Aspekte nicht vor. Vom ersten Erblicken des Lichts, bis zum letzten Atemzug führen sie bloß ein lineares Leben, ohne jemandem viel zu bedeuten. Für uns sind sie bloß Futter. Und zu allem übel sehen wir sie auch noch als metaphorisches Symbol für Unreinheit und Schmutz. Dann werden sie kaltblütig ermordet. Aber für jede geschlossene Tür, öffnet sich eine Neue. So steht der gelernte Fleischer jeden Tag auf's Neue in seiner sterilen Kammer und bearbeitet die leblosen Körper der Tiere. Er hat nie etwas anderes getan. Morgen für morgen erwacht er in seinem Bett, steht auf, wäscht sich, zieht sich an. Und bevor er sich zur Arbeit aufmacht, blickt er kurz in die Zimmer seiner geliebten Kinder, die noch tief in ihren Träumen hängen. Dann fährt er los und beginnt seine Übeltaten. Sein Beil schnellt im Bruchteil einer Sekunde herab und schneidet in das Fleisch der einstigen Lebewesen. Ihr Blut glänzt an seiner Klinge wie Sterne in tiefster Nacht. Dieser scheinbar so gefühllose Mensch beraubt die Leichen ihrer Muskeln, ihrer Sehnen, ihrer Knochen. Und ihres Herzens. Er vertieft sich geradezu in seine Arbeit, von Sonnenauf- bis untergang. Niemand ist daher überrascht, dass seine Frau ihn verlässt. Sie sieht in ihm bloß einen sadistischen Mörder, der an der Zerstückelung eines Leichnams Freude findet. Sie packt ihre Sachen, nimmt ihre Kinder mit sich und flieht vor seiner Kälte. Doch für jede geschlossene Tür, öffnet sich eine Neue. Denn jeden Abend, wenn die Rolladen der Metzgerei herabschnellen, schleichen sich die verwaisten Kinder der Großstadt mit ermüdeten Augen durch den Hintereingang. Sie hoffen, dort den Inhaber des Ladens vorzufinden. Er gibt ihnen gerne das übrig gebliebene Fleisch des Tages. Für ihn ist es ohnehin kein Verlust. Seinen Kunden kann er ohnehin kein Geld für Wurst abverlangen, die tagelang unter dem insterilen Glas der Verkaufstheke liegen bleibt. Und für diese armen Kinder ist das wohl die letzte Rettung. Sie müssen sich ernähren um zu überleben. Abgemagert wie sie sind, ist jedes kleine Stück des geschlachteten Schweins wie ein Weihnachtsfest. Sie danken dem Tier für sein Opfer, ebenso wie sie dem frisch alleinstehenden Fleischer für seine ehrliche Arbeit danken. Für sie ist das der Alltag. Doch Hunger macht Menschen gierig. So ist es kein Wunder, dass die Kinder sich schon bald um ihr Essen zu prügeln beginnen. Der jüngste unter ihnen, gerade groß genug einen Schweineschenkel mit eigenen Händen tragen zu können, wurde schon immer vernachlässigt. Sein sicherer Hungertod war nur eine Frage der Zeit. Die anderen Kinder haben nicht einmal die Nerven, um ihn zu trauern. Hunger ist ihre einzige Sorge. Der Kleine hatte keine Chance. Doch für jede geschlossene Tür, öffnet sich eine Neue. So war es pures Glück, dass der Bürgermeister dieser heruntergekommenen Stadt erst durch die Leiche des Kindes auf die fatale Tragik des Geschehens aufmerksam wurde. Er führt ein Leben in Wohlstand und hat vermutlich keine Vorstellung, wie Obdachlosigkeit sich überhaupt anfühlt. Doch er trauert um das Verderben seines Volkes. Eine Hilfsinitiative sollte sein Lösungsweg sein. Über die Zeitung, das Radio, das Fernsehen und sämtliche anderen Medien macht er die Leute auf das Unglück aufmerksam, das für die verwaisten Kinder Alltag bedeutet. Er schiebt seine anderen Pflichten beiseite und versucht mit Herz und Seele, die Obdachlosen seiner Stadt zu retten. Nicht lange sollte es dauern, bis seine verfeindeten Parteien dies als Argument gegen ihn nutzten. Bei der nächsten Abstimmung war der gute Mann dazu verdammt, abgewählt zu werden. Die Gesellschaft der Stadt kümmerte sich nicht um das Leben ein paar fremder Kinder. Wichtiger war dem Volk die Erbauung neuer Kinos, Parks und anderer Freizeit-Attraktionen. Und dieser gutherzige Bürgermeister war nun arbeitslos. Doch für jede geschlossene Tür, öffnet sich eine Neue. Denn ein Schriftsteller findet darin die nötige Inspiration für sein Buch. Eine Geschichte über einen politischen Helden und darüber, wie die Gesellschaft ihre eigene Rettung mit ihrem egoistischen Größenwahn ablehnt. Nächtelang hockt der junge Mann vor seinem Computer und schreibt und schreibt und schreibt. Kaffee und RedBull sind seine einzigen Freunde. Sein Verlag ist läppisch und zahlt ihm nur wenige Cent pro verkauftem Exemplar, aber seine Leidenschaft zur Literatur zwingt ihn dennoch zum Schreiben. Kaum kann er die Inspiration in Grenzen halten. In der Zeit, in der er bloß einen einzigen Satz tippt, schießen ihm bereits die nächsten drei in den Kopf. Sein Verstand und sein Vorstellungsvermögen arbeiten auf Hochtouren und produktiver als je zuvor. Doch sein Körper ist überlastet. Nach nur wenigen Tagen des Arbeitens war sein Anfall also vorprogrammiert. Er hämmerte in die Tasten, als wäre es das normalste der Welt, doch von einem Atemzug auf den nächsten macht sein Herz den Druck nicht mehr mit. Er kollabiert direkt vor dem grellen Weiß des leeren Papiers, das er als nächstes zu Füllen versuchte. Der überarbeitete Mann konnte von Glück reden, dass seine Frau ihn bewusstlos auffand, ehe sich die Lage seiner Gesundheit zuspitzte. Sie wollte ihm gerade neuen Kaffee bringen, als sich ihr Weg schlagartig in Richtung Krankenhaus änderte. Schnell wurde klar: dieser junge Autor bedurfte einer monatelangen Reha, in der ihm das Schreiben verweigert werden sollte. Seine einzige Leidenschaft brach zusammen. Doch für jede geschlossene Tür, öffnet sich eine Neue. Denn der behandelnde Arzt hinterfragte geradezu detailiert, was den Anfall ausgelöst hatte. Und er schien vollkommen gefesselt von der Geschichte, über die der Schriftsteller daraufhin berichtete. Gefesselt genug, um seiner Frau davon zu erzählen, die ihr Geld als leitende Lektorin eines weltberühmten Literatur-Verlags verdiente. Sie beorderte die Ärzte, den Autor sein Buch in kontrollierten Maßen vollenden zu lassen und nur wenige Tage später zierte ein neuer Bestseller die Regale von Büchereien auf der ganzen Welt. Sechsstellige Einnahmen wurden dem Konto des genialen Autors gutgeschrieben und dem jungen Mann ging es somit besser als je zuvor. Sein Buch brach bereits in den ersten Wochen zahlreiche Rekorde und verkaufte sich besser, als sämtliche Konkurrenz jener Zeit. Nahezu alle anderen Autoren, die mit ihren Büchern auf Erfolg hofften, wurden dadurch in den Schatten gestellt. Sie verdienten nun nicht mehr das Geld, das ihnen zum Leben nötig war. Und bis in alle Ewigkeit, würden ihre Werke als »nicht gut genug« gebrandmarkt werden. Die Verlage beendeten ihre Verträge mit eben jenen Schriftstellern augenblicklich und zu viele Leute standen plötzlich als arbeitslos dar. Doch für jede geschlossene Tür, öffnet sich eine Neue. Denn der Verkauf des Buches über den heldenhaften Politiker stieg dadurch so stark an, dass selbst die bedeutendsten Staatsmänner des Landes darauf aufmerksam wurden. Sie waren zu tiefst berührt von der Geschichte darüber, wie die Gesellschaft sich selbst in den Abgrund stellt. Und nach einer gemeinsamen Konferenz wurde beschlossen, den Opfern dieses Größenwahns zu gedenken. Den verhungerten Kindern, ebenso wie allen anderen Obdachlosen auf dieser Welt. In der letzten Vollmondnacht des Jahres, so beschloss man, würden die Strom- und Energieunternehmen die Lichter der Stadt eine ganze Stunde lang komplett abschalten, um ihre Trauer für die Leidenden auszudrücken. Tausende Menschen würden sechzig Minuten lang nicht lesen, nicht kochen, nicht einmal in die Augen des anderen schauen können. Denn das Licht der Stadt war nun nicht mehr vorhanden. Doch für jede geschlossene Tür, öffnet sich eine Neue. Durch die temporäre Kürzung des Stroms nämlich, erschien der Sternenhimmel in jener Nacht heller als je zuvor. Jeder noch so kleine, weit entfernte Stern war mit bloßem Auge zu erblicken und stellte eine unvergleichlich wunderschöne Szenerie dar. Die Konturen der Milchstraße umrahmten den Mond in einem atemberaubenden Glanz. Und der Anblick jener Sterne, dieser gigantischen Gasbälle, bietet für mich die Inspiration zu dieser Geschichte. Ein Blick in den glühenden Himmel erschafft das wachsende Fernweh in mir, den Willen, dort oben zu sein. Doch ich bin an diese Welt gebunden und beschäftigte mich daher mit ihr. Wort für Wort, Satz für Satz tippe ich diese Seiten. Ich schaue ein weiteres Mal aus dem Fenster und bewundere die schiere Perfektheit des Himmels. Diese Geschichte fängt gerade erst an. Ihre ersten Buchstaben sind bereits geschrieben, die ersten Punkte sind schon gesetzt. Doch eines Tages muss sie ihr Ende finden. Denn erst dadurch kann ich sie mit anderen Menschen teilen. Erst durch diese Vollkommenheit, hoffe ich, andere Herzen mit meinen Worten berühren zu können. Für diesen Zweck ist der Abschluss der Geschichte erforderlich – so fern er auch noch sein mag. Sie muss eines Tages enden, damit du sie lesen kannst. Denn für jede geschlossene Tür, öffnet sich eine Neue.

Und das alles nur, weil ein paar Schweine in ihren Ställen geschlachtet werden.

Ich schreibe dieses Buch, weil abertausende, scheinbar bedeutungslose Ereignisse in meinem Leben mich an den Punkt brachten, an dem ich heute stehe. Eine Kindergärtnerin hatte damals vergessen, das Fenster zu schließen – ich war 4 Jahre alt. Hätte sie es nicht getan, wäre dieses Buch nie entstanden.

Dieses Prinzip nennt sich:

Die Chaos Theorie.

Prolog

»Ich liebe meinen Job, wissen Sie?«, klapperte er zwischen stotternden Lippen hervor. Er schaute ihnen direkt in die Augen, als wartete er auf eine Reaktion. Doch beide starrten sie nur stumm zurück. Bee spielte unter dem Tisch nervös mit ihren Fingern. Er musste ihr ansehen können, wie sehr die Spannung sie zerriss. Doch neben dem gelegentlichen Windstoß, der zwischen den Gardinen hervor stieß, war Stille das einzige, das den Raum zierte. Franklin hingegen ließ sich nicht beunruhigen. Lediglich ein neutraler Gesichtsausdruck lag auf seinem Gesicht. Hin und wieder streifte er sich kurz durch sein angrauendes Haar, blieb mit den Augen jedoch fixiert auf sein Gegenüber »Ich liebe meinen Job wirklich. Ich kann Menschen helfen. Ich habe nie etwas anderes gewollt«, stotterte der alte Mann weiter. Franklin beugte sich vor. »Was sollen die Spielchen? Wollen Sie uns jetzt sagen, was mit unserem Sohn verkehrt ist oder sollen wir uns eine andere Klinik suchen?« Der alte Mann schien keineswegs verunsichert. Vielleicht hatte er mit dieser Reaktion gerechnet, doch er fuhr selbstsicher fort: »Ich liebe meinen Job, Mr. Widow. Aber was ich Ihnen damit sagen möchte...« Für einen kurzen Augenblick hielt er inne und starrte wie gebannt auf den Kugelschreiber, der zwischen seinen Fingern hin und her wippte. »Was ich an diesem Beruf hasse, ist lediglich, dass die Wahrheit oftmals so kalt ist. Verstehen Sie?« Franklin behielt eine dunkle Miene aufgesetzt und zuckte nicht einmal mit der Wimper. Er bemerkte gar nicht, dass Bee still vor sich hin weinte. Vor seinem inneren Auge zerriss er den alten Psychologen wohl gerade in Stücke. »Mrs. Widow, bitte. Hier ist ein Taschentuch«, riss er auch Franklin aus seinen Gedanken, der ihn daraufhin noch kälter anstarrte als zuvor. »Klar ist die Wahrheit nicht immer eine schöne! Aber gibt Ihnen das einen Grund, sie uns zu verschweigen?«, stieß er lautstark hervor. Seine Stimme bebte förmlich durch den Raum und erschütterte nun auch die zuvor so gelassene Miene des alten Psychologen. »Ihr Sohn... Ethan leidet an einer Krankheit. Es nennt sich das Vitek-Syndrom.« Franklin grunzte in purer Aufregung, doch letztlich war es Bee, die ihre Fassung zurück gewann: »Was ist das?«, fragte sie. Ein klägliches Gebrechen war noch immer in ihrer Stimme zu hören. Für einen kurzen Augenblick stand sie unter Schock. Doch sie lauschte wie gebannt den Worten des alten Psychologen. »Es gehört zu einer Reihe von psychischen Behinderungen, die wir als die Autismus-Spektrums-Störung bezeichnen. Menschen mit dem Vitek-Syndrom sind distanziert. Stellen Sie es sich vor, als wäre Ethan in einer Blase gefangen. Wenn andere Menschen mit ihm reden, kann er die Worte zwar hören... doch er fasst sie nicht wirklich auf.« Ein sarkastisches Lachen mit provokantem Unterton flog über Franklin's Gesicht. Er senkte den Kopf und schüttelte ihn von Schulter zu Schulter, während seine linke Hand nach Bee suchte. »Aber Sir, das ist unmöglich!«, wandte sie ein. »Wir können die meiste Zeit doch mit Ethan reden! Wie mit einem normalen Jungen! Es kommt doch nur alle paar Tage vor, dass er...« Sie atmete stockend ein, um weiteren Tränen vorzubeugen. Sie war es nicht gewöhnt, tapfer sein zu müssen. Doch manchmal, so musste sie an jenem Tag lernen, blieb nichts anderes übrig. »Es kommt doch nur alle paar Tage vor, dass er... dass er anders wird.« Franklin schlug die Hände vor sein Gesicht. Was hatten diese Hände doch schon alles gesehen? Er wurde erzogen, ein Überlebender zu sein. Schon in frühen Jahren hatte man ihm beigebracht, sämtliche Aufgaben des Lebens alleine zu bewältigen. Er war schon immer ein Multi-Talent: Die Arbeit mit Werkstoffen lag ihm, als wäre es angeboren. Ebenso war er stets der beste Kopfrechner in seinen Schulzeiten. Und an der Universität hielt er nicht nur Vorträge über Elektronik oder Technik, sondern gar über Astronomie, fremde Planeten und potenziell fremdes Leben. Ihm war kein Thema wahrlich fremd, wie er sich immer selbst eingeredet hatte. Doch es war die Zeit gekommen, diese Illusion zu vernichten. Dies sollte die einzige Aufgabe werden, auf die er nicht vorbereitet war. »Mrs. Widow, Sie sagen Ihr Sohn hat mehrmals in der Woche seine Aussetzer? Das ist ein sehr kurzes Intervall und hilft leider nicht, die Wahrheit abzustreiten.« Bee versank in weiteren Tränen und Franklin bemerkte, wie sehr der alte Herr sie mit seinen Thesen und Bemerkungen zerstörte. »Halten Sie jetzt mal die Luft an! Was läuft bloß falsch mit dieser Welt? Heutzutage reicht es also aus, Rain-Man gesehen zu haben, um zum Psychologen ernannt zu werden? Was auch immer mit Ethan nicht stimmt, er ist garantiert kein zurückgebliebener Soziopath! Wohl eher sind Sie hier der...« Er wurde unterbrochen. »Mr. Widow, Vitek-Autisten sind das ziemliche Gegenteil von zurückgeblieben. Ist Ihnen je aufgefallen, dass Ihr Sohn kein Lieblingsspielzeug hat? Er ist darauf aus, in allem stets der Beste zu sein. Ein wahres Multi-Talent, stimmt es? Sagen Sie mir... was ist in der Schule sein Lieblingsfach?« Franklin's Gesicht war rot angelaufen. Er wischte sich einen schmalen Faden Speichel vom Kinn, der in seinem lautstarken Anfall aus Zweifel und Mutmaßung entronnen war. Es war ihm eine Entlastung, das Bee das Wort ergriff: »Er hat keines. Ich meine... er geht gerne zur Schule. Welcher Zweitklässler tut das auch nicht? Aber er fühlt sich mit jedem Fach vertraut.« Der alte Herr schloss selbstbewusst seine Augen und nickte bestätigend. Spontan griff er zu einem Kugelschreiber und notierte etwas, in seiner hektischen, unleserlichen Schrift. »Das habe ich mir gedacht, Mrs. Widow. Und wann konnte Ihr Sohn lesen? Und schreiben? Und schriftlich Multiplizieren?« Während Franklin weiterhin skeptisch blieb, begann Bee, der Wahrheit gegenüber zu treten. »Okay, ich erkenne das Muster, Sir. Lesen... Schreiben... da war er gerade vier. Er war der erste im Kindergarten. Die Erzieherinnen vermuteten schon damals, dass er anders ist. Doch die Kinderärztin versicherte uns, es sei nichts falsch mit ihm. Schriftliches Multiplizieren? Da war er fünf. Er bevorzugte es dennoch, im Kopf allen etwas vorzurechnen.« Es war lediglich aus Respekt vor Bee, dass Franklin sich letztendlich doch noch öffnete. Er hob den Kopf aus dem Brustkorb und schaute dem Psychologen nun mit etwas mehr Offenheit entgegen. »Und Sie sind sich da ganz sicher? Woher können Sie all das wissen?« Der alte Herr wischte sich kurz über die Stirn und hob die Augenbrauen seitlich an. Er brauchte einen Moment, um seine nächste Antwort vorzubereiten. Bee fing erneut an zu weinen und griff nach Franklin's Hand. Sie bemerkte kaum, dass sie durch ihr klägliches Schluchzen den Kaugummi in ihrem Mund verschluckte. Sie war gänzlich in Gedanken. »Ihr Sohn leidet an einer psychischen Krankheit. Behinderungen der Autismus-Spektrums-Störung sind nicht etwa wie Krebs; Es ist unmöglich, die Erkrankung zu lokalisieren oder beispielsweise durch einen Ultra-Schall zu sehen. Sie ist einfach da. Und nur durch ausgeklügelte Tests können wir dies bestätigen.« Erst durch dieses Schlüsselwort fiel Bee ein, dass sie schon einmal vom Vitek-Syndrom gehört hatte. Es war in der Nacht, in der ihr zweites Kind zur Welt kam. Bevor sie dem spontanen Kaiserschnitt unterzogen wurde, lauschte sie in halber geistlicher Abwesenheit den Spätdokus im Discovery Channel. Sie hatte sich geärgert, dass im Krankenhaus-Fernsehen keine Spielfilme ausgestrahlt wurden. Doch nun hatte sie gelernt, dafür dankbar zu sein. Sie wusste, wie die Tests zur Diagnose des Autismus funktionierten. Es war prinzipiell einfacher, als man sich vorstelle: Das Subjekt musste lediglich ein paar Fragen beantworten, die in Punkten eingestuft wurden. Sofern alle Punkte addiert eine gewisse Summe überschreiteten, so sprach man von einer Autismus-Spektrums-Störung. Sie fühlte sich, als erleide sie einen Herinfarkt, als der Psychologe ihr den Fragebogen mit den Ergebnissen aushändigte, während sie noch in ihren Gedanken schweifte. »Aber das kann doch nicht sein! Sir, ich habe diese Diagnostik-Verfahren schon einmal gesehen! Ich dachte, nur bei Test-Ergebnissen zwischen 80 und 100 spreche man von Autismus?« Sie sah den alten Mann nicht einmal an, während sie mit ihm sprach. Sie starrte nur gebannt auf das Blatt Papier, doch Franklin riss es ihr aus der Hand. »Was soll das? Zwischen 80 und 100 ist man Autist, aber... Was soll das hier dann bedeuten, ist Ethan's Ergebnis vielleicht ein Witz?«, schnaufte er dem Psychologen entgegen. Dieser setzte seine Brille von der Nase, faltete sie behutsam zusammen und legte sie auf seinen Tisch. Es fiel ihm schwer, doch er ergriff das Wort: »Bei Testergebnissen zwischen 0 und 60 ist die Diagnose negativ. Zwischen 60 und 80 spricht man von einer sogenannten nicht-definierten Beeinträchtigung. Der Volksmund würde diese Menschen schlichtweg als anders bezeichnen, jedoch nicht anders genug, um von einer Diagnose zu sprechen. Zwischen 80 und 100, das ist korrekt, liegt eine Autismus-Spektrums-Störung vor. Im Falle Ihres Sohnes ist es das Vitek-Syndrom.« Franklin stand auf und trat seinen Stuhl nach hinten Weg. »Was soll dieser Bullshit? Wollen Sie uns auf den Arm nehmen oder können Sie nicht rechnen?« Der alte Herr erhob sich ebenfalls aus seinem Sessel und griff instinktiv zum Taser, der in seiner Hosentasche schlummerte. Er war alt, doch er musste es gewohnt sein, dass Klienten nicht immer nach seinem Willen handelten. Dennoch behielt er seine Fassung auf eine professionelle Art: »Mr. Widow, bitte beruhigen Sie sich. Wir wissen nicht, wie ein solches Ergebnis überhaupt möglich ist. Aber es ist keine Frage der Rechnung, sondern der persönlichen Einschätzung. Deshalb ist dieser Fragebogen an über 50 Kollegen weltweit geschickt worden. Das Ergebnis, Mr. Widow, blieb immer gleich.« Bee begann zu hyperventilieren. Seine Frau so leiden zu sehen, beunruhigte Franklin nur noch mehr. Er hatte sie immer schon behandelt, als wäre er ihr Schutzengel. Doch in jenem Moment war er zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um ihr seine Aufmerksamkeit schenken zu können. »Sie sagen, die Wahrheit ist kalt? Mag sein.«, fing er an zu schnurren. »Aber vielleicht sind Sie hier derjenige, der noch kälter ist, sie eingebildeter Mistkerl! Damit muss ich mich nicht abgeben! Und meine Frau auch nicht! Doch am allerwenigsten mein Sohn!« Der alte Herr ließ sich nicht aus der Ruhe bringen: »Mr. Widow, über 50 Spezialisten, die ihr Leben lang mit der Diagnose von Krankeheiten des Autismus-Spektrums verbracht haben, bestätigen das Ergebnis. Ich versichere Ihnen: Es stimmt.« Bee stand derweil aus ihrem Stuhl auf und ging zum Fenster. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass ein Sturm am Himmel herrschte; ebenso wie in ihrem Mann. »Gut, dann stimmt die Diagnose halt! Wissen Sie, was auch stimmt?« Er trat mit ganzer Wucht gegen den Schreibtisch, erschütterte diesen und warf sämtliche Unterlagen dem Fußboden entgegen. »Es steht ebenso außer Frage, dass Sie ein reines Arschloch sind!« Bee zuckte zusammen, als sie Franklin derartig reden hörte. Doch dieser war bereits zur Tür raus, ehe sie ihn beruhigen konnte. Der alte Herr traute sich nicht, ihr gegenüber ein Wort zu ergreifen. Er konnte ihr ansehen, wie ihre Nerven innerlich zerbrachen. Sie nahm den Fragebogen ein letztes Mal in die Hand, begutachtete das Ergebnis, als traue sie ihren eigenen Augen nicht. Schließlich zerriss sie ihn und folgte ihrem Mann nach draußen, ohne sich zu verabschieden. Noch bevor die Schnipsel des Papiers den Boden erreichten, schlug sie die Tür hinter sich zu.

Und mein Schicksal war in Form einiger Papierfetzen für immer besiegelt.

Chicago, Illinois Vereinigte Staaten von Amerika

02. September 2019

I

»Mr. Ethan Widow, 21 Jahre alt, geboren am 11. Juli 1998, ledig, arbeitslos... Sie unterbrechen mich, wenn ich etwas falsches sage?« Ihre Stimme hatte einen rhetorischen Unterton. Ich bevorzugte ein mürrisches Schweigen gegenüber einer Antwort oder bloß einem Nicken. »Mr. Widow, wo ist Ihr Anwalt?«, fuhr sie fort. Ich schaute auf den leeren Stuhl neben mich, hob die Augenbrauen und warf meinen Blick zurück gen des Richterpodests. »Wonach sieht's denn aus?« Ich hätte mir einen Anwalt leisten können. Aber ich wollte nicht. Ich war schon immer dazu geboren, Diskussionen ohne Ende zu führen – das hatte Franklin mir vererbt. Ausnahmsweise sollte sich das nun als Vorteil herausstellen. Denn eine Gerichtsverhandlung war für mich nichts anderes als eine Diskussion. »Na gut, Sie vertreten sich also selbst«, fuhr sie fort und notierte zugleich. Der Kauderwelsch, der darauf folgte, tangierte mich nur äußerst peripher. Irgendein Quatsch von wegen Paragraph Mir-Egal, Abstatz Leck-Mich-Doch, Strafgesetzbuch... ich hatte hier nicht großartig viel verloren. Ich wollte lediglich mein Urteil haben – und dann wäre ich weg. »Mr. Widow, Sie werden der schweren Körperverletzung angeklagt. Ihnen wird nun der Tathergang laut den vorliegenden Dokumenten der Staatsanwaltschaft vorgelesen. Danach obliegt es Ihnen, den Vorwurf einzuräumen oder abzustreiten. Vor Gericht dürfen Sie nur die Wahrheit sagen. Das bedeutet, die volle Wahrheit, Sie dürfen keine...« Ich hob vorwurfsvoll die Augenbrauen, atmete lauthals aus und schüttelte den Kopf. »Ja, ist mir schon klar. Hauen Sie einfach mal raus! Ich gestehe sowieso, mir doch egal!« Die Richterin sah mich verdutzt an, warf ihren Blick dann dem Staatsanwalt zu und schaute sogleich wieder zu mir. »Kriminelle wie Sie sind mir zu wider, Mr. Widow«, pfauchte Sie mich an. Ich begann lauthals zu lachen. Nicht etwa, um sie zu provozieren. Sondern weil ich wusste, dass meine nächste Aussage der Wahrheit entsprach: »Sowas dürfen Sie als Richterin doch gar nicht sagen, Schätzchen!« Sie schlug sämtliche Akten zu, stapelte sie auf einander und griff zu ihren Hammer. »Die Geladenen vermögen sich nun bitte zu erheben.« Der ganze Raum stand aus den Stühlen auf – doch ich benötigte natürlich eine Extra-Einladung. »Mr. Widow, im Sinne der Anklage zur schweren Körperverletzung gemäß Paragraph 226, Absatz 17, Strafgesetzbuch, befindet das Gericht Sie hiermit für schuldig. Ihnen werden 200 Pflichtstunden gemeinnütziger Arbeit auferlegt, sowie die Weisung, sich einer Therapie zu unterziehen. Eine geeignete Einrichtung zur Vollziehung der Therapie wird Ihnen seitens des Gerichts zugewiesen. Die Stelle für die Ablegung der gemeinnützigen Arbeit dürfen und müssen Sie sich selbst suchen. Spätestens, wenn Sie 25 Jahre alt sind, kriegen Sie lebenslänglich wegen irgendeinem Blödsinn. Ich kenne Leute wie Sie. Glauben Sie mir. Die Verhandlung ist hiermit beendet.« Ihr Satz hatte den Anschein, noch fortgesetzt zu werden. Doch sie blickte so lange mürrisch drein, bis ich bereits meine Jacke überzog und in Richtung der Tür ging. »...und ich möchte nicht hoffen, Sie noch einmal wieder zu sehen, Mr. Widow. Selbstverständlich habe ich nun ein gewisses Vorurteil Ihnen gegenüber!«, schallte es von hinter mir durch meine Ohren. Ich drehte mich um, streckte die Brust raus und verschränkte meine Arme. »Na dann sollte ich mein nächstes Verbrechen wohl besser in einer anderen Stadt – mit einem anderen Gericht – begehen, stimmt's?« Weitere Worte folgten nicht. Ich drehte ihr lediglich meinen Rücken zu und wandte mich zur Tür, die ich mit enormer Kraft hinter mir zu schlug.

Naperville, Illinois Vereinigte Staaten von Amerika

18. September 2019

II

Das kurze Piepsen des Elektrogeräts erschütterte meinen verkaterten Kopf. Wie gebannt starrte ich auf das kleine Lämpchen, dessen rotes Blinken sich in meine Netzhaut einbrannte. Meine zitternden Finger krallten sich förmlich an den Stuhllehnen fest und fuhren kleine Kreise über das edle Mahagoniholz, um meine Nervösität zu verarbeiten. Trotz einer sorgfältig aufgetragenen, dunkelbraunen Lasur konnte ich die Maserung des Materials deutlich wahrnehmen. Beinahe unbewusst fuhren meine Fingernägel durch die schmalen Rillen. Sie waren die einzige Eigenschaft, die Holz von Metall unterschied. Nicht etwa war es die Härte, die Temperatur oder die Form des Materials. Viel mehr zierte die Maserung eine Art Eigenleben. Ich erkannte darin eine metaphorische Spiegelung meiner Person. Meine Haut war vernarbt und stellenweise zerstört. Doch genau das zeichnete die Charakteristik meiner selbst aus. Die Menschen um mich herum schienen so öberflächlich. Glatt, wie ein abgeschliffenes Stück Metall. Das macht sie massiv und wiederstandsfähig, doch ebenso eintönig und bedeutungslos. Ich fühlte mich wie ein dünner, hölzerner Stock unter milliardenen Metallstangen. Einzigartig. Besonders. Aber dennoch schwach und zerbrechlich. »Mister Widow, habe ich noch Ihre Aufmerksamkeit?«, drang eine tiefe Stimme durch mein Trommelfell. Langsam hob ich den Kopf an und schaute in sein Gesicht. Er war ein Therapeut wie aus dem Lehrbuch. Ich musterte den kahlen Kopf, der aus dem weißen Kittel hervorragte. Über seiner breiten, gerümpften Nase saß ein schwarzes Brillengestell mit makellosen Gläsern. An seiner Brusttasche war ein Stift angeklemmt, doch ebenso nahm ich die Konturen eines weiteren Gegenstands wahr. Vielleicht eine Betäubungsspritze, falls ein Patient kein Gehorsam zeigte. Über seinen trägen, dunklen Augen zogen sich fragende Brauen entlang, die auf eine Antwort warteten. »Was wollen Sie denn noch? Ich habe Ihnen doch gerade schon alles erzählt«, fuhr ich ihn lautstark an und lehnte mich vor. Er musste solche Reaktionen gewöhnt sein, wie ich an seiner anhaltenden Gelassenheit erkannte. Offensichtlich war ich weder der Erste, der Letzte, noch der Einzige, der ihm derart entgegen kam. Die Frage war für mich jedoch, ob all seine Patienten einen Drang zu energischen Äußerungen verspürten, oder ob er schlichtweg ein Talent dafür besaß, Menschen in Aufruhr und Aggression zu versetzen. »Ich habe soeben mein Diktiergerät in Betrieb genommen, wie Sie sicher am Piepsen und Blinken wahrgenommen haben. Ich möchte Sie gerne bitten, Ihre bisherigen Worte nun einmal zu wiederholen. Achten Sie dabei auf Ihren Tonfall, denn die Aufnahme wird...« Ich knallte die Faust auf den Glastisch, an dem wir saßen. Mein Kopf lief rötlich an, während sich meine Augenbrauen angespannt über der Nase zusammenzogen. »Ich scheiße auf meinen Tonfall! Es ist verzwickt genug, dass ich überhaupt hier sein muss. Aber beinahe konnte ich mich tatsächlich darauf einlassen, Ihnen meine Gefühle mitzuteilen. Kritisch wird es erst wieder an dem Punkt, an dem Sie meine Worte öffentlich machen wollen. Wozu die Aufzeichnung? Sie sind der gottverdammte Therapeut, kein anderer der Beteiligten!«, donnerte ich ihn an. Es provozierte mich, dass er trotz meiner offensichtlichen Wut so ruhig blieb. Es kam mir vor, als wolle er damit eine Art Herrschaft symbolisieren. Als wolle er mir beweisen, dass ich ihn nicht aus der Fassung bringen kann. »Mister Widow, ich darf Sie darauf hinweisen, dass Sie rechtlich zu einer Therapie verurteilt wurden. Sollten Sie die ausgemachten Termine versäumen oder nicht korrekt mitarbeiten, sprechen die Auflagen gegen Sie. Ihnen droht eine Freiheitsstrafe«, begann er zu erklären. Ich kniff die Augen zusammen und spannte sämtliche Muskeln an, die mir freilagen. Ich spürte deutlich, wie meine angespannten Oberschenkel an den Nähten meiner Hose rissen. Gleichzeitig zerrten meine trainierten Oberarme an dem karierten Hemd, das ich entgegen meines persönlichen Kleidungsstils speziell für den Anlass der Therapie gekauft hatte. Ich wollte auf etwaige Vorurteile verzichten, die eine verwaschene Jeans und ein altes Tanktop womöglich hervorgerufen hätten. Mir war bewusst, dass ihm meine Aufgewühltheit nicht entgangen war. Vielleicht rechnete er damit, dass ich jeden Moment den Stuhl wegtreten und die Tür herausstürmen würde. Doch stattdessen ließ ich sämtliche Muskeln wieder locker und atmete tief durch. Aus meiner gesenkten Haltung erhob ich nun den Kopf und sprach: »Wissen Sie, was mein Problem mit Ihnen ausmacht? Mit Ihnen und Ihrer gesamten Gefolgschaft von Seelenklempnern, die behaupten, eine Welt des Leidens verstehen zu können? Ich bin sicher, Ihre Mami und Ihr Papi sind stolz darauf, dass Sie einen guten Schulabschluss hinlegten und das Psychologie-Studium absolvierten. Doch was niemand versteht, ist, dass Sie bloß Aufzeichnungen und Statistiken kennenlernten. Nicht das Leben, das Ihre Patienten führen!« Ich versuchte bewusst, einen ruhigen Ton beizubehalten. Zwar legte ich keinen Wert auf seine Drohung zur Freiheitsstrafe, doch ich wusste, er würde meine Äußerungen nicht ernst nehmen, wenn Sie als Resultat von Wut entstanden. Würde ich jedoch ruhig aussprechen, was ich zu sagen hatte, so würde er erkennen, dass ich selbst in Momenten, in denen ich über meine Worte nachdenke, stets zu meiner Meinung stehe. »Werfen Sie mal ein Blick in ihr überfülltes Wartezimmer«, fuhr ich fort. »Haben Sie je an Depressionen gelitten? Haben Sie je versucht, Menschen aus Rache zu töten? Haben Sie je versucht, sich selbst zu töten? Sind Sie je an Ihrem verfickten Leben verzweifelt, so lange, bis jeder ersichtliche Ausweg der Falsche war?« Es fiel mir schwer, bei meiner ruhigen Einstellung zu bleiben. Unter dem Tisch krallte ich meine Fingernägel fest in die Oberschenkel. In meiner Stimme musste bereits ein Pfauchen vorhanden sein, das den Ernst der Lage symbolisierte. Mit zunehmender Wut fuhr ich fort: »Sie haben zahlreiche Auszeichnungen für Ihre therapeutischen Leistungen erhalten. Doch genau das macht Sie zu so einem niederträchtigen Arschloch! Wie können Sie, als erfolgreicher, glücklicher Mann, auch nur annähernd behaupten, die Gefühle und Handlungen eines psychisch labilen Patienten nachvollziehen zu können? Eine Ignoranz wie die Ihre rundet die Verdorbenheit der heutigen Gesellschaft perfekt ab.« Für einen kurzen Moment glaubte ich, ihn schmunzeln zu sehen. Er klappte sein Protokollheft zu und neigte sich vor, als wolle er mir seine Meinung auf persönlicher Ebene mitteilen. »Die Verdorbenheit der Gesellschaft«, begann er zu sprechen. »...ist kein Zeichen von Ignoranz. Sie ist Veränderung. Evolution. Offenkundig haben Sie ein anderes Bild der Welt als ich. Teilen Sie mir doch bitte mit, was Sie zur Ansicht verleitet, die Gesellschaft sei ignorant.« Er knipste den Schalter seines Diktiergeräts aus. Meine Miene lockerte sich. Er hatte meinen Standpunkt noch lange nicht verstanden, doch er war bereit dazu, ihn in Betracht zu ziehen. Es hätte keinen therapeutischen Wert gehabt, mir ein Statement zu unserer Gesellschaft abzuverlangen. Also sah ich keinen Grund, nicht mit ihm zu reden. »Das ist doch offensichtlich, Sir. Niemand findet sich in dieser Welt auf fairer Weise zurecht. Die Ärsche sind die Guten. Die Guten sind die Ärsche. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Heutzutage beruht sogar Freundschaft und Vertrauen auf Kapitalismus. Wissen Sie...« Für einen Moment lang hielt ich inne und wandt meinen Blick nicht von ihm ab. Er schien mir gebannt zuzuhören. Nervös drückte er auf dem Knopf seines Kugelschreibers herum und schien dabei gar nicht zu bemerken, dass die herausschießende Miene das Deckblatt seines Protkollhefts beschmutzte. Ich holte tief Luft. »Ich glaube, auch die Apartheid hat nie geendet. Ein Schwarzer mag die gleichen Rechte haben wie ein Weißer, doch Akzeptanz in der Gesellschaft stellt sich dennoch nicht ein. Rassismus ist realer als der Einzelne einsehen will. Und das ist nicht das einzige Thema.« Ich unterbrach mich selbst. Hektisch schlug er sein Heft wieder auf und begann meine Worte mitzuschreiben. Er warf mir einen verlegenen Blick zu, als würde er meine Genehmigung abwarten. Scheinbar hatten ihn meine Worte deutlich fasziniert. Leicht begann ich zu grinsen und fuhr fort: »In keiner Bar dieser Welt kann ein Mann einen anderen Mann anbaggern. Auch wenn Homosexualität schon lange kein Delikt mehr ist, sind die ach-so-normalen Menschen in der Öffentlichkeit nicht bereit, damit umzugehen.« Sein Blick sprang förmlich hin und her zwischen meinem Gesicht und seinem Protokollheft. Gelegentlich stupste er seine Brille zurecht, die durch die rasanten Bewegungen seiner Nackenmuskulatur verrutschte. »Und die Kriege im nahen Osten?«, pfauchte ich weiter. »Beide Seiten liegen im Recht! Beide Seiten verteidigen bloß den eigenen Glauben! Die westliche Welt beklagt sich darüber, dass der islamistische Glauben mit Bomben belegt werden muss, was selbstverständlich ein Fehler ist. Doch indem Uncle Sam mit Bomben und Raketen antwortet, machen die es doch nicht anders! Diese beiden Fronten werfen einander einen Fehler vor, den sie selbst begehen! Und nun, Sir, sagen Sie mir doch bitte, wie Sie das nicht als Ignoranz bezeichnen können?« Er war fasziniert von meinen Worten. Für ihn schienen Sie eine Epiphanie darzustellen, wie er sie noch nie zuvor in Betracht gezogen hatte. Offen zeigte er seine Begeisterung durch weit aufgerissene Augen und erhobene Brauen. Sein breites Grinsen begann erneut, Worte auszustoßen: »Nun, eine sehr interessante Ansicht. Aber wissen Sie, eigentlich ist es doch so, dass...« Ich wusste, wenn ich ihn jetzt unterbrechen würde, hätte ich die Oberhand im Gespräch gewonnen. Würde ich mich jetzt über ihn stellen, wäre er matt. Hektisch streckte ich meinen gekrümmten Rücken gerade durch und erhob meinen Kopf, ehe ich das Wort ergriff: »Wenn Sie auch nur daran denken, mir jetzt zu widersprechen, sind Sie kein Stück besser als die soeben kritisierten Psychopathen. Sie wollten die kalte Wahrheit, bitte, jetzt haben Sie sie. Wenn Sie nicht in der Lage sind, sie auch einzusehen, habe ich kein Wort mehr mit Ihnen zu wechseln. Einsicht und Ignoranz sind Gegenteile. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.« Stolz erhob ich meine Mundwinkel hinauf zu den strahlenden Augen und streckte die Arme zu den Seiten. Verlegen senkte er seinen Blick auf den Tisch herab und rieb sich über die Stirnfalten. Er legte seinen Stift nieder und gab sich geschlagen. »Na gut, Mister Widow. Wie ich sehe, haben Sie sich ernsthaft mit diesem Thema auseinander gesetzt. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass unsere Stunde dem Ende zugeht. Noch heute werde ich den Behörden meinen Bericht zusenden. Wenn ich von Ihnen das Versprechen erhalte, dass Sie sich nächstes Mal an meine Anweisungen halten und offen auf die therapeutischen Maßnahmen eingehen, werde ich den Bericht als erfolgreiche Therapie-Einheit abstempeln.« Für einen Moment dachte ich nach. Er musterte meine Gesichtszüge, als wolle er meine Antwort erkennen, noch bevor ich sie aussprach. »Habe ich nicht klargestellt, dass ich gegen eine Therapie bin? Ich habe keine Angst vor der Polizei oder den Konsequenzen einer Verweigerung. Weshalb sollte ich mich auf Sie einlassen, Mr. Short?« Mit blinkenden Zähnen lachte er mir ins Gesicht und erhob sich aus seinem Stuhl. Er faltete seine Unterlagen und legte Sie behutsam in seine Arbeitstasche. Ruckartig erhob auch ich mich aus meinem Stuhl und setzte meine Schritte in Richtung der Ausgangstür. Ihm war bewusst, dass ich noch auf eine Antwort wartete. Es schien ihm zu gefallen, mich hinzuhalten und unter Spannung zu stellen. Für ihn war das eine Form von Sadismus. Er warf einen Blick aus dem Fenster und musterte den bewölkten Himmel. Schritt für Schritt trat er näher an die Scheibe und zuckte kurz zurück, als die ersten Regentropfen dagegen schlugen. Entnervt seufzte er und holte seinen Regenschirm aus dem Schrank. Nachdem er sich seine Tasche über die Schulter hing, drehte er sich zu mir vor und sprach: »Weshalb Sie sich auf mich einlassen sollten, Mr. Widow? Nun ja. Einsicht und Ignoranz sind Gegenteile. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.«

Cook County Forest, Illinois Vereinigte Staaten von Amerika

21. September 2019

III

Mein kurzes Pfauchen unterbrach seine gebrechliche Stimme. Er musste bereits über achtzig gewesen sein und für einen Moment befürchtete ich, ihn mit meiner energischen Art verscheucht zu haben. Er starrte entnervt auf den hölzernen Boden der Hütte und tippte mit dem rechten Fuß in schnellem Takt darauf her. »Mister Widow. Sie scheinen mir nicht gerade ein Naturbursche zu sein. Das Leben mitten im Wald kommt mit viel Verantwortung«, versuchte er, mich zu bekennen und hielt seinen Blick dabei bewusst von mir ab. Für mich bestand gar kein Zweifel. Das hier sollte mein neues Zuhause werden – falls ich das denn so nennen wollte. Das Gefühl von Heimat war mir mit den Jahren fremd geworden. Meinen trainierten Körper zierten die Narben einer Straßen-Jugend. Meinen Eltern war nie die Freude widerfahren, die Abschlussfeier ihres Sohnes sehen zu können. Nach vielen Jahren in den heruntergekommensten Vierteln diverser amerikanischer Großstädte, würde ich mich an jedem Ort wohlfühlen. Doch nicht jeder Ort würde sich mit mir wohlfühlen. Ich musste diesen sturen, alten Herrn also von mir überzeugen, dessen war ich mir bewusst: »Sie sehen aus wie ein sehr weiser Mann«, begann ich zu schleimen, »und ich glaube ebenso wie Sie, dass nicht jeder dazu in der Lage wäre, ein Leben in dieser einsamen Hütte anzutreten. Sie gehören zweifellos zu den Wenigen.« Ich beobachtete, wie er seinen Kopf anhob und begann, seinen Ziegenbart mit dem Daumen zu streicheln. Er starrte leer durch das zerkratzte Fenster, dessen Rahmen nur sperrlich an der hölzernen Außenwand verankert war. Vielleicht schwebt er in Erinnerungen, dachte ich mir. Was mochte er wohl zu früheren Zeiten hier erlebt haben? Es gab sicher viel, über das ein Mann wie er nachdenken konnte. Aber dass er mein kurzes Schweigen mit einem Augenverdrehen beantwortete, zeigte mir, dass ich noch seine Aufmerksamkeit hatte. »Ich glaube, Sir, Sie und ich haben viel gemeinsam.« Er stieß ein kurzes Lachen aus, doch seinen Blick konnte ich immer noch nicht einfangen. Er war bloß auf die Wand fixiert. »Ich sehe Ihnen an, dass Sie ein Mann mit Kopf sind. Anders als all die Narren der Großstadt, die sich dem leeren Folge-deinem-Herzen-Lebensstil verschreiben. Aber Sie und ich wissen, worauf es wirklich ankommt. Ist es nicht so?« Er rümpfte die Nase und stampfte auf den Boden. »Zum Donnerwetter, Bursche! Spar dir die Schleimerei! Denkst du, ich bin nie Kerlen wie dir begegnet? Die Straße ist dein Zuhause, du elender Streuner!« Ich senkte meine Augenbrauen und verfinsterte meinen Blick. Wollte ich mich von einem alten Mann so behandeln lassen? Von einem faltigen Greis, der sich morgen wahrscheinlich nicht einmal mehr an mich erinnern könnte? Seine Stimme wurde zu einem gebrechlichen Inferno aus Wut: »Dein Bett ist Stein, dein Essen ist Dreck, dein bester Freund ist Heroin! Dein zweitbester Freund ist Crack! Dein drittbester Freund...« Ich setzte zwei hektische Schritte auf ihn zu und stieß ihn zu Boden. »Ich habe keine Freunde, alter Sack! Das ist nur etwas für Schwächlinge, die sich dem Leben nicht allein stellen können! Dieser Planet ist eine rücksichtslose Welt. Es kümmert die Leute nicht wer man ist, was man tut oder was man sagt. Denn ignorante Dreckskerle wie Sie haben sowieso immer ihr eigenes Bild. Aber ich sag Ihnen was, alter Mann...« Meine Miene lockerte sich und ich ließ ihn langsam los. Er konnte von Glück reden, dass ich ihn in seinem Hassanfall unterbrochen hatte. Hätte er nur ein einziges Wort weiter gesprochen, wäre er jetzt tot. Er hustete lautstark und ich dachte für einen Moment, er bräuchte Hilfe. Doch ich blieb stur und fuhr fort: »Es kommt tatsächlich nicht darauf an, wie man heißt, wo man wohnt oder wie man sich verhält. Wenn Sie korrekt über einen Menschen urteilen wollen, dann schauen Sie auf das, wonach er sich sehnt. Ich sehne mich im Moment nach einer warmen Unterkunft, jenseits unserer verdorbenen Zivilisation. Und wenn man bedenkt, wem diese kleine Hütte denn gehört, könnte man davon ausgehen, dass Sie dieses Gefühl kennen.« Ich reichte ihm meine Hand und war überrascht, als er Sie annahm. Mit einem kurzen Ruck zog ich ihn zurück auf die Beine. »Der Mietvertrag ist in meiner Bauchtasche. Unglücklicherweise haben Sie mir diese jedoch abgerissen, als Sie Raubtier gespielt haben.« Er deutete mit dem Finger auf den Boden. »Wären Sie so freundlich, Mister Widow?« Ich pfauchte ihn kurz an, beugte mich jedoch so gleich zu Boden und hob seine Tasche auf. Er kramte wie wild darin rum, doch für mich sah es aus, als wüsste er genau, wonach er suche. Schließlich zückte er ein doppelt gefaltetes Papier, drückte es mir ruckartig in die Hand und reichte einen Kugelschreiber nach. »Sie können sofort einziehen, ist alles Ihre Sache. Aber wenn nur der kleinste Schaden an meinem Haus entsteht, können Sie den Ratten in der Großstadt-Gosse gerne einen schönen Gruß von mir bestellen. Haben wir uns verstanden?« Er sah mich mit einem ernsten Blick an. Zwar mag er alt gewesen sein, doch er war entschlossen. Und mit ihm war nicht zu spaßen. »Haben wir«, entgegnete ich und legte den Mietvertrag auf den Tisch um ihn zu unterzeichnen. Der alte Mann knöpfte sich die Jacke zu, korrigierte seine Schiebermütze und trottete in Richtung Tür. »Feuerholz müssen Sie sich selbst besorgen. Und achja... ich schaue heute abend mal nach dem rechten. Besser Sie setzen eine Kanne Tee auf.« Ich sah ihn an und nickte ihm stumm zu, woraufhin er die Hütte verließ.

IV

Ich wollte gerade den frisch geputzten Gasherd befeuern, als der alte Mann beschloss, seinen Termin einzuhalten. Er klopfte in langen Abstand drei Mal an die hölzerne Tür, ehe ich ihm öffnete. Stumm marschierte er in die Hütte, ohne eine Begrüßung. Er zog seinen Mantel aus und warf ihn über einen Stuhl. Ich beachtete ihn vorerst nicht weiter und wendete mich wieder dem Herd zu. Aus meiner Hosentasche zückte ich ein Sturmfeuerzeug, knipste die Klappe auf zündete die Flamme. Hinter mir hörte ich nur ein urteilhaftes Lachen. »Soll ich schonmal den Krankenwagen rufen, oder haben Sie ein Stabfeuerzeug zur Hand?« Entnervt drehte ich mich um und sah dem alten Mann ins Gesicht. »Das Ventil ist mittlerweile so alt wie ich«, erklärte er und deutete entlang der Rohre, die hinter dem Herd die Wand hoch liefen. »Bei der Menge Gas, die da raus kommt, sollten Sie besser nicht zu nah ran gehen.« Ich nickte ihm bloß stur zu und kramte in einer Schublade nach einer Packung Langstreichhölzer. Glücklicherweise blieben mir Verbrennungen erspart. »Sie können mich übrigens auch mit Duansprechen. Ich bin Ethan«, sprach ich mit genervter, aber freundlicher Stimme. Zumindest so freundlich, wie es meiner Persönlichkeit möglich war. »Ich bin Graham Watson. Aber du darfst mich trotzdem weiter sie-zen. Für den ganzen zwischenmenschlichen Humbug bin ich mir einfach zu schade« Ich schmunzelte in mich hinein und setzte die Teekanne auf den Herd. »Da wären wir ja schon zwei«, entgegnete ich und setzte mich ihm gegenüber an den Tisch. Er holte eine Visitenkarte aus der Brusttasche seines Polo-Hemds, verdeckte sie jedoch mit seiner Hand. »Willst du nicht wissen, wieso ich dich als Mieter gewählt habe, Bursche?«, fragte er mich. Seine Worte hatten einen rhetorischen Klang. Er sprach sehr monoton und ich wusste, es bedurfte keiner Antwort meinerseits, damit er fortfuhr. Also schwieg ich ihm bloß mit finsterer Miene ins Gesicht. »Wenn Blicke töten könnten...«, lästerte er und schob mir die Visitenkarte zu. Ich hob die Augenbrauen an und war, zugegeben, sehr erstaunt. Doch ich ließ es mir nicht anmerken. »Wenn er Ihnen sagte, Sie sollen mir die Hütte vermieten, wieso haben Sie sich dann anfangs, bei unserem ersten Treffen, so angestellt?« Ich dachte mir, er scherzte vielleicht nur. Aber hätte er einen Grund dazu gehabt? »Ich wollte sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Kleiner. Leider ist mein Temperament dann mit mir durchgegangen«, erklärte er. Ich blickte mit geneigtem Kopf zu ihm herüber und nickte. »Schätze mal, auch da wären wir schon zu zweit. Aber das erklärt immer noch nicht den Hintergrund Ihres abgekarteten Spiels.« Er schüttelte den Kopf. »Nicht alle Menschen sind böse und rücksichtslos, Junge. Mein Neffe gehört zu einem der Wenigen, die anders sind. Er möchte den Menschen helfen. Deshalb ist er auch Therapeut geworden. Ihr Therapeut. Er wusste um Ihre Situation und bat mich, Ihnen Unterkunft zu gewähren.« Das Pfeifen des Kessels unterbrach seine Stimme. Ich wendete mich wieder dem Herd zu, goss zwei Tassen Tee ein und ging zu Tisch. »Glaubt er, ich sei ihm jetzt etwas schuldig?«, fragte ich mit energischem Unterton. Graham schüttelte den Kopf und kicherte leise vor sich hin. »Mach was du willst, Junge. Mach was du willst.« Ich schlürfte an meiner Tasse und stellte sie sogleich wieder zu Tisch. Für einen Moment sah ich den alten Mann einfach nur an. Er hatte diesen eigenartigen, mürrischen Blick aufgesetzt. Ich konnte nur schwer ausmachen, was er damit ausdrücken wollte. Aber dennoch antwortete ich ihm: »Natürlich, Mr. Watson. Das habe ich nie anders getan.«

V

Dieses Mal kam er zu mir. Ich wusste es zu schätzen, dass er mir eine Heimsitzung anbot. Normalerweise tat er das nicht, wie er mir mehrmals predigte. Aber vielleicht meinte er es tatsächlich gut mit mir. Oder aber er wollte lediglich noch einmal die alte Hütte seines Onkels sehen, die ich nun mein Zuhause nannte. »Ich glaube, Ihr Onkel kann mich gut leiden, Mr. Short«, erklärte ich ihm. Er warf mir lediglich einen kritischen Blick zu und antwortete: »Das glaube ich nicht. Er kann niemanden wirklich leiden. Aber er weiß, dass er im Leben nicht weit kommt, wenn er das auch zeigt. Etwas, das Sie auch noch lernen müssen, Mr. Widow.« Während unseres Gesprächs sah er sich schon die ganze Zeit in meiner Hütte um. Er musste lange nicht mehr hier gewesen sein. Auch wenn es mich, zugegeben, etwas überraschte, dass er – ausgerechnet als Therapeut – das Umherschweifen im Raum gegenüber eines intensiven Augenkontakts vorzog. Doch ich war der letzte, der ihm das verübeln konnte. »Mr. Widow, glauben Sie an Schicksal?« Ich warf den Kopf in den Nacken und schlug die Hände über dem Gesicht zusammen. Mein lästerndes Kichern verriet ihm bereits die Antwort. »In der Ausbildung zum Therapeuten lehrt man uns, der Glaube an Schicksal sei lediglich eine Illusion. Und, dass wir niemals einen Patienten damit belasten sollten. Mr. Widow, Sie haben eine harte Vergangenheit. Und vermutlich würde es Ihnen durchaus weh tun, wenn ich sage, das Universum hätte dieses Schicksal so für Sie vorgesehen. Aber ich glaube dennoch, dass es so ist.« Für einen Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Würde er von alleine fortfahren? Wartete er auf eine Antwort meinerseits? Ich schlürfte weiter an meinem Tee. Der würzige Geschmack brachte mich kurz zum Husten. Im selben Moment, in dem mein Therapeut beschloss, fortzufahren: »Ich glaube, dass bereits unsere Kindheit Kenntnis darüber gibt, für was wir bestimmt sind. Warum spielen manche Kinder lieber mit Flugzeugen, als mit Autos? Glauben Sie etwa, als Kleinkinder sind wir uns der Welt bewusst genug, um solche Sachen gegeneinander aufzuwiegen? Oder entscheiden wir vielleicht doch eher instinktiv?« Ich fühlte mich von seinen Fragen etwas überhäuft, doch ich wusste, worauf er hinaus wollte. »Wissen Sie... mein Leben war nicht immer so, wie es heute ist. Als Kind war auch ich ganz normal. Ich habe gerne mit Autos gespielt. Und mit Flugzeugen. Und mit Fußbällen. Und