Inhalt

Vorwort oder warum es sich lohnt, Friedrich Stoltze zu lesen

Frankfurt

Frihlingslied

Meiner Frau Marie 1

Meiner Frau Marie 2

Der verliebte junge Altegässer

Ist nicht das Geh’n und Scheiden

Einem unglickliche Familievatter, der nor verrzeh Döchter hat

Vor’m Alter bin ich nie erschrocken

Lorsbach

Ein freier Mann

Meiner Schwester Annette

Ihr könnt in meinen alten Tagen

Poetenfahrt

Am Recheneigraben zu Frankfurt a. M.

Wohin?

Im Hochgefühle einer freien Seele

Die Blutblas

Meiner Tochter Laura

Meinem Sohn Heinrich

Christianchen

O, so tragt doch keinen Groll

Absagebrief

Parre Kännche

Etwas vom Diensteid

Wieder Winter

Frühlingslied

Deutsche Hymne

Freiheit, du mein Losungswort

An das deutsche Volk

Wir können auch ohne Ihn leben

Ich bin eweck wie’m Kraft sei Häusi

Erinnerungen an Arthur Schopenhauer

Frankfurt in seinen Sprüchwörtern und Redensarten (Auswahl)

Die Frau im schottischkarrierten Mantel

Das Büttelborner Bäuerlein in Mainz

Der Mühlberg

Zur Märzfeier 1873

Einladung zum Abonnement

Rezept für moderne Dichtung

Beitrag zur Goetheliteratur

Luther

Die Mischehe (An meine Frau)

Palmengarten-Konzerte

Herr Dokter, ach, ich leid’ an Dorscht!

Leiden

Sonett

Die schönste Sprache

Vivat Äänig!

Daheim

Editorische Notiz:

Über den Herausgeber

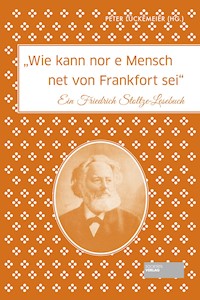

Vorwort oder warum es sich lohnt, Friedrich Stoltze zu lesen

Es war in der Zeit um den siebzigsten Geburtstag Friedrich Stoltzes, dass jemand einen Brief mit der Adresse „An den populärsten Mann Frankfurts“ aufgab. Ohne Zögern stellte die Post das Kuvert Friedrich Stoltze zu. Als er zu Grabe getragen wurde, war die halbe Stadt auf den Beinen. In einem Bericht schilderte ein Zeitzeuge das Großereignis: „Tausende und Abertausende folgten dem Sarge, und unabsehbar wogte die Menge in den Straßen, durch welche der Zug sich bewegte. Nicht ein Bruchteil, eine Schichte oder eine Klasse der Bevölkerung, es war die Stadt, die einen der Besten und Bravsten, die ihr Boden hervorgebracht, zur Ruhe bestattete.“

Heute ist Stoltzes Ruhm ein wenig verblasst. Zwar erinnert das zu seinem 80. Geburtstag am 21. November 1895 aufgestellte Denkmal an den großen Sohn der Stadt – es wird in der neuen Altstadt seinen alten Platz am Hühnermarkt wieder einnehmen. In der Frankfurter Seilerstraße ist eine Schule nach ihm benannt und in seinem Urlaubsort Königstein eine andere. Und die Frankfurter Sparkasse, namentlich deren Mitarbeiterin Dr. Petra Breitkreuz, macht sich seit langer Zeit um das Stoltze-Museum in der Töngesgasse 34 – 36 verdient. Michael Quast tritt immer wieder einmal mit Stoltze-Klassikern wie dem Klagelied des Vaters mit den vierzehn Töchtern („verrzeh Döchter“) auf, der Bankier, Publizist und Lokalpatriot Johann Philipp Freiherr von Bethmann hatte Mitte der achtziger Jahre Schallplatten mit Werken Stoltzes besprochen. Auch der Rezitator Mario Gesiarz versucht, durch unterschiedliche Programme das Werk Stoltzes im Gedächtnis zu behalten.

Doch nach einer Gesamtausgabe seiner Gedichte, Satiren, Novellen und vermischten Schriften muss man lange forschen, sie ist nur noch antiquarisch verfügbar. Vor allem aber ist sein Werk nicht mehr in dem Sinne vital, dass es zum alltagssprachlichen Gemeingut gehörte. Allenfalls die berühmte Zeile, die auch diesem Buch (natürlich) seinen Titel gibt, wonach es unverständlich, ja eigentlich unvorstellbar sei, als Mensch und Erdenbürger nicht aus Frankfurt zu kommen, ist in seiner verwegenen Absurdität auch jüngeren Menschen noch ein Begriff.

Aber was verpasst man, wenn man sich nicht mit Friedrich Stoltze beschäftigt! Was entgeht einem, wenn man ihn nie gelesen hat! Davon hatte ich eine Ahnung, als mich Dr. René Heinen, der Leiter des Societäts-Verlags, vor geraumer Zeit fragte, ob ich zum 200. Geburtstag Stoltzes nicht ein Lesebuch zusammenstellen wolle. Ich sagte spontan zu, weil mich das, was ich von Friedrich Stoltze kannte, stets überzeugt hatte. Und weil ich neugierig war, sein Leben und sein Schaffen noch besser kennenzulernen.

Am Ende meiner Lektüre kann ich sagen: Es hat sich gelohnt. Der Mann ist richtig gut. Und man tut ihm unrecht, wenn man ihn auf Altfrankfurt reduziert, auf Ebbelwoi, Heimatgefühl und Possenreißerei. Wobei einem natürlich gleich Theodor Heuss einfällt. Der erste Bundespräsident der jungen Bundesrepublik sagte 1959 in der Paulskirche über Frankfurt: „Immer wenn ich hier war, spürte ich beides: Weite einer Weltgesinnung und Nähe eines Heimatgefühls, Goethe und Friedrich Stoltze.“

So ehrenhaft es für Friedrich Stoltze ist, in einem Atemzug mit Frankfurts größtem Sohn genannt zu werden – Heuss unterschätzte Stoltze doch ein wenig, als er ihn auf die „Nähe eines Heimatgefühls“ einengte. Friedrich Stoltze war natürlich ein Heimatdichter. Aber er war noch viel mehr. Nämlich: Freiheitskämpfer, Zeitgenosse wichtiger historischer Umwälzungen, Hauslehrer, Satiriker, Verleger, Lokalpatriot und Lokalheld, vorübergehender Exilant, lebenslanger Bismarck-Gegner, liebevoller Ehemann und Vater von elf Kindern, von denen immerhin sieben das Erwachsenenalter erreichten.

Wer sich etwas näher mit Stoltzes Leben beschäftigen möchte, der muss sich einlassen auf die deutsche Geschichte, denn in Stoltzes Leben, vom 21. November 1816 bis zum 28. März 1891, wurde Deutschland politisch mehrfach ordentlich durcheinandergerüttelt. Stoltze jedenfalls nahm als junger Bursche gemeinsam mit seinem Vater bereits am Hambacher Fest 1832 teil, der Keimzelle des Kampfes um Einheit und Freiheit. Er war Zeuge und Akteur im Streit um die erste demokratische Verfassung vom 28. März 1849, in der eine Reichsverfassung mit Kaiser und Reichstag beschlossen wurde. Er erlitt die demütigende Besetzung Frankfurts durch die Preußen 1866 – für drei Monate ging Stoltze ins Exil – und erlebte Bismarck zunächst in dessen Eigenschaft als preußischer Gesandter (seit 1851) in der Frankfurter Bundesversammlung, dem sogenannten Bundestag, später in dessen Zeit als Reichskanzler (1871 bis 1890), Stoltze überlebte ihn um ein Jahr. 1876 war er wegen Beleidigung Bismarcks zu einer Geldstrafe verdonnert worden. Mehrfach ergingen überhaupt Haftbefehle gegen ihn. 1861 waren es gleich drei – aus Preußen, Hessen-Kassel und Hessen-Homburg, so dass er Frankfurt nicht verlassen konnte, ohne arretiert zu werden.

Stoltze hat die Einführung der Gewerbefreiheit miterlebt, eine im Jahr 1864 sensationelle Befreiung des städtischen Wirtschaftslebens vom Joch einer unvorstellbaren Kartellherrschaft der Handwerker. Stoltze erinnert sich aber auch noch an die Zeit seines Vaters, der in der hübschen kleinen Erzählung „Die Frau im schottischkarrierten Mantel“ Wurst nach Frankfurt schmuggelt, wo am Stadttor ein Abgesandter des Frankfurter Metzgerhandwerks hochnotpeinlich jeden Import von Fleisch und Wurst zu verhindern sucht.

Friedrich Stoltze wurde am 21. November 1816 mitten in der Frankfurter Altstadt geboren, in unmittelbarer Nähe des Doms. Es handelte sich um die Gaststätte „Zum Rebstock“, die von seinen Eltern betrieben wurde und die nicht nur eine Kneipe war, sondern auch ein Treffpunkt der Oppositionellen, der Männer, die für Demokratie und deutsche Einheit eintraten. An der Stelle, wo sein Vaterhaus stand, heute direkt gegenüber vom Eingang des Museums für Moderne Kunst, befindet sich nun das Alte Zollamt – eine Plakette erinnert dort an den Dichter. Es passt zu Stoltze, dass sein Vaterhaus ein Wirtshaus war, ein kommunikativer Ort, über den er in seinem Gedicht „Ihr könnt in meinen alten Tagen…“ schreibt: „Dort auf dem Arm – als kleines Bübchen – nahm mich die Göttin Freiheit schon, Trug singend mich herum im Stübchen, Und ich behielt des Liedes Ton.“ Gemeinsam mit seiner geliebten Schwester Annett nimmt der junge Stoltze interessiert Anteil am Leben und an der Politik. „Hier im Vaterhause war es“, schreibt der Frankfurter Publizist Otto Hörth, „wo die drei Hauptgedanken seines poetischen Schaffens ihre festen Wurzeln hatten: die Anhänglichkeit an die Vaterstadt, die Sehnsucht nach einem einigen und starken Deutschland und die Liebe zur Freiheit“.

Stoltze muss nicht nur politisch ein Unruhegeist gewesen sein, sondern auch in mobiler Hinsicht: In seinen 74 Lebensjahren, die er fast ausschließlich in seiner Vaterstadt verbrachte, ist er fortwährend im Frankfurter Stadtgebiet umgezogen, in manchem Jahr zwei Mal. Übrigens wohnte er Zeit seines Lebens zur Miete.

Sein bürgerlicher Werdensgang ging so: Stoltzes Vater gibt den Jungen gegen dessen Willen in eine Lehre beim Kaufmann G.C. Melchior (dem er als G.C. Melchin im „Beitrag zur Goethe-Literatur“ ein kleines Denkmal gesetzt hat). Marianne von Willemer, die im selben Hause wohnt, ermuntert den jungen Mann, der damals schon Gedichte schreibt, in seinem literarischen Eifer. Als der Vater 1833 stirbt, kann Stoltze die ungeliebte Arbeit aufgeben und auf Reisen gehen. Von 1838 an verbringt er zwei Jahre in Lyon, wo er in einer Seidenhandlung arbeitet.

1841 gibt er einen schmalen Band mit Gedichten heraus, seine erste Buchveröffentlichung. Der Kaufmann und Kommunalpolitiker Marquard Georg Seufferheldt wird sein Förderer, macht ihn zu seinem Hauslehrer und schickt ihn nach Thüringen zu Friedrich Fröbel, dem Erfinder des Kindergartens. Doch Stoltze hat nicht das Zeug und den Hang zum Erzieher, er kehrt nach Frankfurt zurück, wird Vorleser bei Amschel Rothschild, stürzt sich voller Begeisterung in den Freiheitskampf des Jahres 1848, auf dessen Höhepunkt am 18. Mai die Deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche zusammentritt. Nachdem die Nationalversammlung am 28. März 1849 die Verfassung beschlossen hat, wird Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserwürde angetragen, die er aber ablehnt. Die Nationalversammlung wird erst nach Stuttgart verlegt, dann aufgelöst. Stoltzes Begeisterung für die Sache von Einheit und Freiheit und seine Ernüchterung schlagen sich deutlich in den beiden Gedichten von 1848 nieder: „An das deutsche Volk“ und „Freiheit, du mein Losungswort“.

Stoltzes journalistisches und satirisches Schaffen beginnt 1852 mit der Herausgabe der „Frankfurter Krebbel- und Warme Brödercher-Zeitung“, fast durchweg in Mundart verfasst, Auflage immerhin 10.000 Exemplare, die auf der Straße verkauft wurden, „unverantwortlicher Redakteur: F. Stoltze“.

1860 gibt Stoltze gemeinsam mit dem Zeichner und Maler Ernst Schalck die „Frankfurter Latern“ heraus, ein „illstrirtes-satyrisches, humoristisch-lyrisches, kritisch-raisonnierendes, ästhetisch-annoncirendes Wochenblatt, wo die Woch’ zehn Tage hat“. Das Blatt wird mit Unterbrechungen – in den preußischen Zeiten ist es ab 1866 sechs Jahre lang verboten und kommt nur sporadisch unter anderen Titeln heraus – bis 1893 in unterschiedlichem Rhythmus erscheinen. Friedrich Stoltze verfasst beinahe alle Texte selbst. Das Blatt ist eine Fundgrube für jeden, der das 19. Jahrhundert besser verstehen will. Etliche Ausgaben sind im Original unter sammlungen.ub.uni-frankfurt.de nachzulesen.

In diesem Stoltze-Lesebuch werden echte Frankfurter am Mundartlichen ihre Freude haben. Den Zugezogenen sei empfohlen, die Verse laut zu lesen. Erst dann wird manches Wort, das wie „Kerscheblit“ zunächst nach einem Druckfehler aussieht, klar als „Kirschblüte“ erkenntlich und „alpegliht“ schnell als das Verb identifiziert, das sich vom Alpenglühen herleitet. Auch eine zunächst seltsame „Gasststuwedhir“ entpuppt sich, laut gesprochen, rasch als Tür einer Gaststube.

Je mehr Gereimtes man von Friedrich Stoltze zur Kenntnis nimmt, desto dankbarer verzeichnet man, dass Stoltze wie Wilhelm Busch ein absolut sicherer Meister des Metrums ist: Da holpert und stolpert nichts, da fließt alles und es ist deshalb besonders gut zum Vorlesen geeignet. Wie Busch (der ja auch eine Weile in Frankfurt gelebt hat und 1870 für Friedrich Stoltzes „Deutsche Latern“ zuarbeitete) beherrscht Stoltze den leichten Ton. Selbst in einer schnell so feierlichen Versform wie dem Sonett:

Was etwa bei Shakespeare im Sonett 18 heißt:

„Shell I compare thee to a summer’s day,

Thou art more lovely and more temperate“,

klingt beim klugen Stoltze im gleichen Rhythmus und in Mundart ganz leicht, beschwingt und unprätentiös so:

„Du schickst merr, weil heut mei Geburtsdag is,

Von Rösercher und Veilercher e Sträußi“.

Allerdings ist das Freiheitspathos des Jahres 1848 ein wenig mit ihm durchgegangen. Wie immer, wenn das Gefühl obsiegt, muss die Kunst ein bisschen leiden – Stoltze lässt sich in seiner Demokratie-Euphorie zu den programmatischen Worten „denn das Volk ist heilig“ hinreißen.

Stoltze war sonst aber ein angenehm unpathetischer Dichter, ein Meister des leichten Tons, und auch als Mensch muss er von angenehmer Wesensart gewesen sein. Otto Hörth (1842 bis 1935) schreibt in seinem Vorwort zur achten Auflage der Vermischten Schriften Stoltzes 1921: „Stoltze war ein Mann von seltener Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit; fremdes Verdienst erkannte er freudig und neidlos an, Lob und Anerkennung wehrte er fast schamhaft ab. In dem Manne mit glühender Vaterlandsliebe, begeistertem Freiheitsmut und rückhaltlosem Gerechtigkeitsgefühl wohnte die Seele eines Kindes, harmlos und mild, der Natur sich freuend und der Segnungen der Freundschaft, der Liebe und der Menschlichkeit bedürftig.“ Und nie – das ist bei einem Manne seines lokalen Ruhms besonders hervorzuheben – hat er sich zu Verunglimpfungen seiner Widersacher hinreißen lassen.

„Korzum“, wie Stoltze sagen würde, in diesem Lesebuch ist ein Autor und Zeitzeuge (wieder-) zu entdecken, der die Beschäftigung mit Person und Werk wert ist. Ich kann mir denken, dass manche Leserin, mancher Leser Appetit auf noch mehr Friedrich Stoltze bekommen wird.

In diesem Sinne wünsche ich bei der Lektüre dieses Buches viel Freude.

2016, im Jahr des 200. Geburtstages Friedrich Stoltzes

Peter Lückemeier

Frankfurt

Es is kää Stadt uff der weite Welt,

Die so merr wie mei Frankfort gefällt,

Un es will merr net in mein Kopp enei:

Wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei!

Un wär’sch e Engel un Sonnekalb,

E Fremder is immer von außerhalb!

Der beste Mensch is e Ärjernis,

Wann err net ääch von Frankfort is.

Was is des Ofebach for e Stadt!

Die hawwe’s ganz in der Näh gehat

Un hawwe’s verbaßt von Aabeginn,

Daß se net ääch von Frankfort sin.

Die Bockemer hawwe weiter geblickt,

Die hawwe mit uns zusammegerickt;

Die Bernemer*) awwer warn ääch net dumm,

Die gawe sogar e Milljon dadrum!

E Mädche von Hie, deß en Fremde nimmt,

Deß hat en for was Höher’sch bestimmt;

Es mecht en von Hie, un err wääß net wie;

E Eigeplackter**) is immer von Hie.

E Mädche von draus, wann noch so fei,

Dhut immer doch net von Frankfort sei!

Doch nimmt se en hiesige Berjerschsoh,

So hat se ääch noch die Ehr derrvoo.

Postkarte mit Hühnermarkt

Des Berjerrecht in de letzte Jahrn

Is freilich ebbes billiger warn;

Der Wohlstand awwer erhält sich doch,

Dann alles anner is dheuer noch.