3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Wir denken gerne, wir seien die Guten und die anderen die Denunzianten. Aber wir gehören auch zu den anderen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 47

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

PERSONEN

ABURIELeine engelgleiche Figur

TRAURIGE PERSON

HANSGesundheitsminister

JOHANSchauspieler

RICHARD"

VOLLHARD"

CHRISTOPH"

MARENSchauspielerin

NELE"

REGINE"

JOHANNISChefredakteur

MARVINein Schlaumeier

ORT

Bundesrepublik

ZEIT

Gegenwart

INHALT

A

UF EIN

W

ORT

1.

S

ZENE

Prolog

2.

S

ZENE

Die Kampagne #allesdichtmachen

3.

S

ZENE

Die Reaktion auf die Kampagne

4.

S

ZENE

Das Streitgespräch

5.

S

ZENE

Epilog

›In der Krise wächst die Neigung, den Meinungsgegner zum Dissidenten zu machen, zum Abgesonderten, und das geschieht wirksam durch moralische Ächtung.‹ A.G.

AUF EIN WORT

Unmittelbarer Anlass für dieses Stück war das Angeschwärztwerden durch eine Frau, namens Sibylle. Jahrzehntelang lebte man in gutem Einvernehmen nebeneinander her, dann plötzlich diese Attacke. Sie kam nicht von ungefähr. Ich hatte im Berliner Literaturhaus die ersten beiden Akte von ›Unkorrekte Liebe‹, einem politischen Schwank in Versen, vorgetragen, und die Materie brachte es mit sich, dass auch Namen von Politikern eine Rolle spielten. Die Idee des Schwanks ist, dass sich zwei bekannte politische Personen aus dem linken wie dem rechten Lager ineinander verlieben, um sich durch die Liebe gegenseitig von ihren extremeren Positionen weg- und auf die politische Mitte zu-bewegen. Das wurde schon in den ersten beiden Akten überdeutlich, musste also Sprachpolizistinnen von vorneherein zur Vorsicht mahnen.

Der aufwallende politische Wahn wollte es, dass ich trotzdem angeschwärzt wurde – ausgerechnet von einem mir so lange freundlich gesinnten Menschen! Jene Sibylle stieß sich an der namentlichen Nennung einer Akteurin aus der rechten Szene. Soweit ich weiß, unterließ sie es aber, mich zu verleumden, sie verspritzte ihre Galle nicht in alle Richtungen, machte sie also nicht öffentlich. Sie verunglimpfte mich nur privat – nach der Devise, ich sei wahrscheinlich ein Anhänger der Alternativen Liste. Doch das reichte mir bereits, ihr postwendend die Freundschaft aufzukündigen.

Dieser Vorfall war, wie gesagt, nur der unmittelbare Anlass für das folgende Stück. Erst die Pandemie und mein eigenes Verhalten in ihr brachten mich dazu, von dem Vorfall abzusehen oder besser, ihn in eine allgemeinere Betrachtung einzubetten. Ich, der doch selber das Opfer einer Denunziation geworden war, beobachtete an mir ein ähnliches Symptom: Wenn jemand – etwa in Bussen oder Bahnen – keine Maske trug, schaute ich ihn scheel von der Seite an, nach dem Motto: Wenn ich die Maske nun schon tragen und ertragen muss, dann doch bitte sehr auch er. Zwar wies ich niemanden öffentlich zurecht, wie es so manche andere taten, aber ich dachte mir mein Teil. Im Grunde verhielt ich mich nicht wirklich besser.

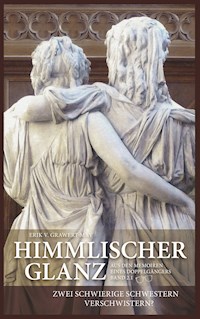

Diese Erfahrung ließ mich grundsätzlicher über den Mythos der ›Sibylle‹ nachdenken. Vielleicht, dass sich in der Psyche der Person gleichen Namens, die mich so überraschend attackiert hatte, unwillkürlich etwas aus archaischer Vergangenheit erhalten hätte. Als klebte an dem Namen das Pech der erythräischen Sibylle, die für ihre apokalyptischen Visionen bis ins Mittelalter gefürchtet und verehrt worden war. Ihre von Michelangelo an die Decke der Sixtinischen Kapelle al frescho gemalte Figur ziert den Rückendeckel meines Stücks. Den vorderen reserviere ich für Michelangelos delphische Sibylle. Sie ist noch eindrucksvoller komponiert und verweist dazu auf ihre Nachbarschaft zum pythischen Orakel. Im Hinterland des apollinischen Tempels versteckt sich ein Fels zu ihren Ehren, als wollte sie mit der Pythia konkurrieren. Um schwer zu entwirrende Rätselsprüche ging es bei beiden. Und auch um die Nähe beider zu Apoll. Es heißt, der Gott der Künste und Weissagungen habe vergeblich um Sibylle geworben.

Vergeblich blieb auch Apolls Werben um Kassandra, die danach den Untergang von Troja vorausgesagt hatte. Darin, in den dunklen Prophetien, die sie von sich gaben, berühren sich die Mythen dieser Schwarzseherinnen, wie überhaupt der Sibyllen-Kult von einer weitreichenden Mythenverwandtschaft geprägt ist. Er entstand an vielen Orten., die jeweils der Sibylle ihren Beinamen gaben. Der römische Historiker Varro aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert bringt es allein auf zehn. Sie firmierten als weibliche Pendants zu den Propheten. Ihre Sprüche, ihre Dicta, wurden in den sibyllinischen Büchern gesammelt – die erythräische von Michelangelo blättert in einem –, sie passten aber auch auf lose Blätter. Eins davon sehen wir auf seiner ›Delphica‹.

Die divinatorischen Fähigkeiten der Sibyllen waren äußerst ambivalent: Sie reichten ans Göttliche – weshalb sie zum Teil als Diven verehrt wurden –, aber auch ans Gegengöttliche. Das brachte ihnen den Ruf ein, Hexen zu sein. Prophetie und Hexerei liegen ja nicht weit auseinander, und es dürfte dieser Ruf sein, mit dem man sie bis heute am ehesten verbindet. Die Frage, ob wir nicht alle, also auch die, die nicht ihren Namen tragen, von den ›Sibyllen‹ samt ihren unheilvollen Sprüchen gezeichnet sind, lasse ich offen. Es bleibt der Verdacht, manche ihrer schwarzen Prophezeiungen übten bis in unsere Zeiten eine unheimliche Wirkung aus.

Um dem dunklen sibyllinischen Charme nicht zu erliegen, mögen die Zuschauer von der Lichtgestalt Aburiel eingenommen werden. Ich entlehne sie ›Thomas Chatterton‹, der Tragödie Hans Henny Jahnns über einen genialen altenglischen Poeten, der sich mit achtzehn Jahren, von seinen Zeitgenossen missachtet, das Leben nahm. 1956 inszenierte Gustaf Gründgens die Uraufführung des Stücks im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, und ich, der als Chorknabe von Sankt Michaelis die kleine Gesangsrolle des Master Cheney übernehmen durfte, sah es von der Seitenbühne aus – mit dem kongenialen Heinz Reincke in der Titelrolle.

Die Aufführung beeindruckte mich tief, besonders auch die Schlussworte von Richard Münch, der den Part des Aburiel zu spielen hatte. Ich höre noch wie damals den Anfang seines letzten Monologs: ›Wenn ein Achtzehnjähriger, der vom Genie berührt war, elendig verkommt, bleiben Schuldige zurück...‹ So oder so ähnlich muss er gelautet haben. Erst kurz, bevor ich mit meinem eigenen Stück ›Wir Denunzianten‹