Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Gase vor Verdun. Mitten im Graben. Tief aufgerissen und verbrannt die Erde. Die Gase streichen giftig und nieder über den Krater. Kein Krachen ist mehr zu hören. Die Sinne nehmen nichts mehr auf. Aber da, ein, zwei, drei Volltreffer mitten im Graben. Es geht nicht mehr weiter. Aus den Trichtern steigt das Gas, kriecht würgend und lähmend in die Kehle. Ein Meer von Tod und verloren darin ein Leben. Nein, das Herz soll nicht rascher schlagen! Die Angst soll nicht Herr werden! Die Angst vor diesem gräßlichen Tod des Erstickens. Der Nebenmann scheint zu zerfließen. Schaut flehend, bevor sich die Augen beginnen aufzulösen. Das Gesicht zerfällt. Rasselndes Atmen, Keuchen. Nein, das Herz darf jetzt nicht rascher schlagen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 545

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

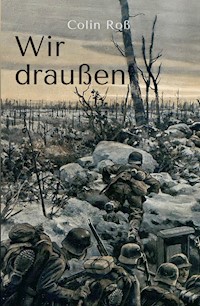

Wir draußen

Zwei Jahre Kriegserleben

an vier Fronten

von

Colin Roß

_______

Erstmals erschienen bei:

Verlag Ullstein & Co,

Berlin-Wien, 1916

__________

Vollständig überarbeitete Ausgabe.

Ungekürzte Fassung.

© 2018 Klarwelt-Verlag

ISBN: 978-3-96559-107-3

www.klarweltverlag.de

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort

Der Einmarsch in Frankreich

und der Stellungskrieg im Westen

Des Krieges Anfang

Wetterleuchten

Über den Rhein!

Grenzschutzkämpfe in Lothringen

Das erste Gefecht

Die Erstürmung von Badonviller

Über die Grenze zurück

Die Vogesenschlacht

Der Kampf um Saarburg

In Verfolgung der französischen Ostarmee

Über die Meurthe

Die Kämpfe vor dem Glonviller Wald

Vor Epinal

Im Gefecht bei Nossoncourt

An der Etappenstraße

Nachtangriffe vor Anglemont

Von Lothringen nach Nordfrankreich

Fahrt ins Ungewisse

Marsch durch Belgien in die Picardie

Wieder am Feind!

Um jeden Fußbreit Boden

Der Kampf um Chaulnes und Lihons

Im Schützengraben vor Lihons

Der Stellungskrieg im Westen

Die daheim und die im Felde

In Batteriestellung vor Maricourt

Ein Rasttag

Der Alltag im Schützengraben

Auf fünfzig Schritt am Feind

An den Ufern der Somme

Auf vorgeschobenem Posten

Mit Sappe und Mine

Minenkrieg

Der Gott der Schlachten

Die Minenwerfer

Sturmnächte

Das tägliche Opfer

Ritt hinter der Front

Die Befreiung Galiziens

und die Eroberung Polens

Nach Osten

Im Militärzug quer durch Deutschland

Marsch über die Berge

Die Durchbruchsschlacht von Gorlice-Tarnow

Die Vorbereitung des Angriffs

Der Sturm auf den Zameczisko

Die Kämpfe im Mecinatal

Verfolgungskämpfe bis an den San

Die Schlacht von Wola Cieklinska

Als Flankendetachement in den Bergen

Vor dem Duklapass

Auf der russischen Rückzugsstraße

Die Forcierung der Sanlinie

Übergang über den oberen San

Im Vorgelände der Festung Przemysl

Das Ringen um die untere Sanlinie

Die Erstürmung von Przemysl

Die Beschießung

Die Durchbrechung der Fortslinie

Der Kampf um Fort XI

Der letzte Widerstand bei Zurawika

Einzug in die Festung

Der Fall Lembergs

Marsch gen Lemberg

In Zolkiew nach der Einnahme Lembergs

Nach Russland hinein!

Die Waldgefechte zwischen Turynka und Mosiy Wielkie

Die Überwindung des Blotniagrundes

Über die Grenze

Die Kämpfe der Bug-Armee

Die Schlachten von Maslomez bis Strelcze

Längs der Bahnlinie Cholm—Brest nach Norden

Brest-Litowsk

Durch die Rokitnosümpfe

Die Niederwerfung Serbiens

Vor Serbiens Toren

Donauwacht

Die Insel

Der wartende Tod

Mors imperator

Über die Donau

Der Übergang

Der Brückenkopf

Kampf im Mais

In die Berge!

Vormarsch im Moravatal

Die Bezwingung der Azanja-Golobock-Stellung

Über die Jasenica und Raca

Um Kragujevac

Blick auf Kragujevac

Das deutsche Kragujevac

Die Verfolgung

Über die Baljkovacka Kosa

Kraljewo—Krusevac

Serbiens Ende

Wie Serbien starb

Das Ringen um Verdun

21. Die Kämpfe auf dem linken Maasufer Kapitel

Vor Verdun, Anfang März

Vor Verdun

Am „Toten Mann“

Trommelfeuer im Wald von Malancourt

Der Sturm auf den Wald von Avocourt

Die Einnahme von Haucourt

Die Schlacht von Béthincourt

Toten Mannes Ostern

Die Höhe 304

Aus den Kämpfen um die Höhe 304

Maschine und Nerven

Der Kampf um Verdun

Taktik und Technik der modernen Schlacht

Das Herz des Krieges

Vorwort

in Dichter wird kommen, der die Geschichte dieses Weltenkrieges schreibt, in Jahrzehnten, vielleicht in Jahrhunderten.

Aus den abertausend Steinchen der einzelnen Erlebnisse und Schilderungen wird sich das Mosaik dieses Epos zusammensetzen.

Und so kann auch dieses Buch von der Front nur Bruchstücke, nur persönliches Bekennen bringen, so bunt und wechselvoll auch die Erlebnisse zweier Jahre am Feind waren.

Das wechselnde Kriegsgeschick führte den Verfasser in der verschiedensten Verwendung auf fast alle Kriegsschauplätze, nachdem er schon vor Ausbruch dieses Weltenbrandes den Krieg auf dem Balkan und in Mexiko kennengelernt hatte.

Er tat Dienst bei der Infanterie und bei der Artillerie, als Bataillons- wie als Abteilungs-Adjutant, als Ordonnanzoffizier bei Regiment und Brigade, begleitete als Verbindungsoffizier die Infanterie auf Sturmangriffen und als Erkundungsoffizier die Kavallerie auf Patrouillen.

Von Lothringen ging es gegen die Sperrfortslinie, von da über Belgien nach Nordfrankreich, dann durch ganz Galizien und Polen, über den Bug in die Rokitnosümpfe, über die Donau nach Serbien, nach Winterquartieren im Banat wieder nach Belgien, vor Verdun, an die englische Front in der Picardie und wieder nach Russland, wo in den wolhynischen Sümpfen zwischen Styr und Stochod eine russische Kugel weiteren Kämpfen vorerst ein Ziel setzte.

Aber selbst, wenn mir noch mehr und Vielfältigeres zu erleben bestimmt gewesen wäre, so wäre es doch ein Nichts gegenüber dem großen Weltgeschehen. Und dennoch glaube ich, ein Ganzes und eine Einheit zu geben.

Ich liege in weißen Kissen im friedlichen Lazarettzimmer und schaue auf grüne Bäume, und im zurückschweifenden Erinnern ist keine Trennung mehr zwischen hier und draußen. Zwei Welten sind in eins verschmolzen. In Entbehren, Leid und Sehnen des Krieges ist eine Kraft gewachsen, die gleichermaßen Glück und Unglück tragen lässt, es ist die gleiche Kraft, die Hunderttausende am Feind ausharren lässt in schwersten Stunden und dabei stark und fröhlich sein, die gleiche Kraft, die Millionen in der Heimat glauben, hoffen und warten lässt.

So ist dieses Buch nicht nur eine Reihe bunt aneinandergefügter Kriegserlebnisse, sondern etwas von dieser Kraft liegt auch in den Zeilen und zwischen den Zeilen.

In der Front, vorn am Feind, ist dieses Buch geworden, unter Feuerschauern, in sengender Sonne und strömendem Regen. Es ist ein Buch aus dem Schützengraben. Es klebt wohl noch von seiner lehmigen Scholle daran und . . . Blut, rotes warmes Blut.

Dresden, im Juli 1916

Rotes-Kreuz-Lazarett

Colin Roß

Der Einmarsch in Frankreich

und der Stellungskrieg im Westen

Des Krieges Anfang

Wetterleuchten

ie großen Amerika-Dampfer kamen und gingen wie Schemen durch den Nebel. An der normannischen Steilküste entlang glitten sie über die glatte See. Regelmäßig wie Ebbe und Flut nahmen sie ihren Weg, unaufhaltsam wie große Meertiere. Des Tages lag ihre Rauchwolke über dem Horizont, des Nachts schimmerte das Leuchten ihrer tausend Lichter flimmernd durch den Dunst. Sie kamen und gingen, Welten, die nach anderen Welten wandern.

Hatte nicht auch mich einer von ihnen hinübergetragen aus dem Trubel amerikanischer Riesenstädte, aus den blutigen Wirren mexikanischen Bürgerkrieges, und abgesetzt an diesen einsamen, verlassenen Strand! — Wie klein war die Welt geworden: Ein blumenumranktes strohgedecktes Häuschen oben am Hang, ein Garten zum Meer herunter, zwischen den Felsen ein Stückchen Strand! Ringsum Vergessen, Ode und Leere. Möwen, die grüßend vorüberstreichen, Krabben und Taschenkrebse, die aus der blauen Tiefe herauskriechen, der einzige Besuch.

Da weht ein Blatt über den vergessenen Garten. Müßige Hand greift danach. Das Herz schreckt zusammen. War’s nicht wie fahles Leuchten über der See? — Hässliche fette Lettern auf schmutzig-zerrissenem Papier: „Der Erzherzog-Thronfolger und Gemahlin von Serben ermordet.“ — Grollte nicht eben die Erde? Versunken gewesene Welten steigen auf rings um den träumenden Garten. Das irdische Leben ist hereingebrochen über den schützenden Zaun, das Leben, das vergessen war. —

Über dem Blattwerk der Alleen auf den Pariser Boulevards flackern die Lichtreklamen, blenden die Flammenschriften der Theater und Kinos wie sonst. Wie jede Nacht zieht schlendernd eine genießende, dicht gedrängte Menge über die breiten Trottoirs. — Die Alarmnachrichten dort unten aus Europas Wetterwinkel? — Sie sind Stoff für die Zeitungen. Noch vermögen sie nicht, die Stadt aufzurütteln aus ihrer genießenden Ruhe. über Lüttich und Aachen nach Deutschlands Hauptstadt geht die Fahrt. Da trifft wie Wetterschlag die Nachricht ein, dass Osterreich Serbien den Krieg erklärt. Mit riesigen Ballen druckfeuchten Papiers eilen die Boten aus den Zeitungsdruckereien. Die Menge umringt sie, sperrt ihnen den Weg. Man balgt sich um die Blätter, sucht um jeden Preis einen Fetzen Papier zu erhalten. Man frisst die Nachrichten in sich hinein, saugt sie auf.

Begeisterte Trupps junger Leute durchziehen die Straßen. Man feiert die Bundesgenossen. Massen formieren sich, marschieren in gleichem Schritt und Tritt. „Deutschland, Deutschland über alles!“, ein einziger brausender Sang.

Österreich mit Serbien im Krieg! Ein neues Abenteuer lockt. Die Feldausrüstung liegt in München bereit. Dort schlägt die Begeisterung noch höhere Wogen. Jeder einrückende Österreicher ist ein gefeierter Held.

Die Züge nach Wien sind überfüllt. Schlafwagen laufen bereits nicht mehr. Niemand weiß, wie lange der regelmäßige Verkehr noch dauert.

Auf dem Bahnhof stauen sich die Massen vor den Perrons, warten geduldig auf die sich endlos verspätende Abfahrt der Züge, grüßen begeistert jede österreichische Uniform.

Von Salzburg ab ist’s eine Fahrt durch Kriegsland. Vor jedem Tunnel, auf jeder Brücke wachen Doppelposten mit aufgepflanztem Bajonett. Wien zeigt bei der Ankunft das gewohnte, liebvertraute Bild, das geschäftig-müßige Treiben auf den Straßen. Aber die Stadtbahn transportiert gewaltige Truppenmassen. Vor dem Arsenal, am Süd- und am Staatsbahnhof drängen sich die Scharen der Einberufenen, die Züge der requirierten Pferde und Fahrzeuge.

In den Nachmittagsstunden staut sich die Menge am Radetzky-Denkmal vor dem Kriegsministerium. Sie harrt geduldig aus, ob es ihr nicht vergönnt ist, Conrad von Hötzendorf zu sehen, den gefeierten Generalstabschef. Und in den Abendstunden spielen in den Gartenlokalen die Militärkapellen, nachdem sie die Truppen an die Bahn gebracht, Marsch auf Marsch. Man kommt kaum zum Sitzen. Immer von neuem schmettern die Trompeten: „Prinz Eugen der edle Ritter“.

Die Formalitäten auf dem Kriegspressequartier sind erledigt. Ich habe Pass und Ausweis in Händen. In wenigen Tagen soll es an die Grenze gehen. —

Vor einem Anschlag auf dem Kärntner Ring sammeln sich Menschen. In den Cafés bilden sich Gruppen um die Träger der Abendzeitung. Es ist wie ein plötzliches Verstummen. — Da steht es: Allgemeine Mobilmachung. Einberufung des Landsturms.

Es ist keine Zeit zu siegestrunkener Freude mehr. Allgemeine Mobilmachung, das heißt fort von Haus und Hof, von Weib und Kind. Allgemeine Mobilmachung, das heißt in aller Eile Geschäfte abwickeln und fort unter die Fahnen. Allgemeine Mobilmachung, das heißt Krieg mit Russland, das heißt auch Krieg für Deutschland, das ist der Weltkrieg. Was bedeutet jetzt noch Serbien! Jetzt gilt nur eines: so rasch wie möglich nach Hause, zum Regiment; denn in drei Tagen sind die Bahnen gesperrt.

Wir hocken dicht nebeneinander in den vollgepfropften Kupees, wir stehen eng aneinander gepresst auf den überfüllten Gängen: Offiziere, Einberufene, verängstigte Sommerfrischler mit ihren Familien, die heimwärts eilen, alles bunt durcheinander.

An der Grenze weiß niemand, ob und wie es weiter geht. Aber es geht weiter — in einem halb demolierten Speisewagen. Wilde Gerüchte schwirren umher. „Was macht Deutschland? Mischt es sich ein? Wird es mobil machen?“ Die Ungewissheit zerrt an den Nerven.

Wie der Zug in den Münchner Hauptbahnhof einfährt, werden dort Plakate angeschlagen. Große Buchstaben künden: Mobilmachung. — Mit einem Schlag legt sich alle bange Erwartung und Ungewissheit. Zuversicht zieht ein. — „Ihr wollt den Krieg, ihr sollt ihn haben.“ Das Wetterleuchten ist vorüber. Der Blitz hat eingeschlagen, grell und stark: Krieg!

Über den Rhein!

Die Fabriksirenen der Maffei-Werke bliesen Feierschicht. Durch das Gittertor zog der allabendliche Arbeiterzug. Heim von der Arbeit! — Verwundert sieht man auf die müden rußigen Gestalten. Wie, es gibt noch Männer, die der Friedensarbeit nachgehen! Irgendwie läuft das alte Leben noch weiter, das für uns seit vier Tagen erloschen ist mit dem Wort „mobil“.

An der Batterie vorbei ziehen die Werkleute. Hier wird noch die Tagesneige genutzt zur Arbeit. Die letzten Pferde werden beschlagen, die letzten Geschirre verpasst. Auf den Fahrzeugen werden noch Lebensmittel und Futter verstaut.

Der Mond steht über der Wiese. Dunkel begrenzt der Waldsaum des Englischen Gartens den Horizont. In den Schuppen scharren die Pferde. Aus dem Wirtshaus schallt das laute Singen der Mannschaften. Der wachthabende Offizier sitzt einsam im Schatten der Bäume. — Mögen die Leute singen, auch über den Zapfenstreich hinaus. Es ist der letzte Abend in der Heimat. Noch früh genug kommt der Ernst.

Vertraulich wurde mitgeteilt, dass das Regiment als Verstärkung der Grenzschutztruppen gegen den Feind kommt, möglicherweise direkt aus der Bahn heraus.

„Siegreich wollen wir Frankreich schlagen“, tönt’s durch die Fenster. Rötlich warmes Licht fällt auf die Straße. Auf der drüberen Seite stehen Geschütze und Munitionswagen. Gleich einer Marionette wandelt der Posten auf und ab. Er hat scharfe Patronen und den Befehl, auf jeden Verdächtigen zu schießen. — Kriegszeit! Noch will es das Herz nicht fassen. — Wer wird wiederkommen von uns allen?

Am anderen Tage rückt die Batterie aus der Stadt. Ein letztes Abschiednehmen auf dem Parkplatz, ein letzter Gruß der Augen vom Pferd herab. Zurück bleibt alles, was uns lieb, was bisher unser Leben war. Eins füllt allein das Herz: die Pflicht.

Ohne Sang und Klang, auf dem nächsten Wege geht es hinaus zur Verladerampe. Ein paar Leute stehen zufällig dort. Wie zum Manöver geht rasch und unauffällig die Einparkierung vonstatten. Als letzter Gruß winken Münchens Frauentürme.

Der endlose Zug, der die Batterie aufgenommen, dampft in die Nacht. Zwei Maschinen mühen sich keuchend.

Die Lichter sind abgeblendet, da feindliche Flieger gemeldet. Eng sitzen die Offiziere im Kupee zusammen. Wie ein Aufatmen überkommt es alle. Das unmöglich Aussehende ist geschehen, die mobile Batterie ist auf der Fahrt nach der Grenze. Aus dem ungeordneten Haufen von Menschen, Pferden und Material, das von allen Seiten zusammenströmt, ist eine kriegsbereite Truppe geworden, die fertig gefügt und ausgerüstet ist bis auf den letzten Knopf.

In einer Kurve übersieht man den Zug. Die Lokomotiven stoßen dichte Rauchwolken aus. Dahinter Wagen auf Wagen mit Pferden und Mannschaften; zum Schluss die flachen Wagen mit Geschützen und Fahrzeugen. Schräg starren die Deichseln in den Nachthimmel.

Und hinter uns und vor uns Zug auf Zug. Auf allen Linien, nach Ost und West, in kurzen Abständen hintereinander, wie Heuschreckenschwarm und Ameisenzug. Welch überwältigende Vision!

Auf den Stationen ist Wasser bereitgestellt, Erfrischungen, sogar in der Nacht. Und als wir bei sonnigem Tag durch das Württemberger und Badener Land rollen, da wird die Fahrt zum Fest. All überall jubeln Alte und Junge uns zu. Veteranen schütteln den Ausrückenden die Hand; Pfadfinder laufen eilfertig und wichtig hin und her. Und die lieben Schwabenmädel umdrängen uns und wetteifern, uns möglichst viel liebe Blicke und freundliche Worte mit auf den Weg zu geben. „Dass ihr mir fein die Franzosen nicht zu uns reinlasst? — Was seid’s ihr eigentlich für welche?“ — „Mir san Bayern!“ — Und einer schreibt mit großen Zügen an die Wagenwand: „Bayerische Löwen! Nicht reizen!“

Wenn der Zug die Halle verlässt, braust der Jubel wie aufschäumende Brandung, ein Winken und Grüßen. — Und wir sind nicht die ersten. Seit Tagen läuft Zug auf Zug hier durch; denn was hier liegt, ging gleich als Grenzschutz an die Front. Doch Begeisterung und Opferwille lassen nicht nach.

Bruchsal ist passiert, es geht zum Rhein. An jedem kleinen Übergang stehen doppelte und vierfache Posten, alte bärtige Landwehrmänner, die dem jubelnden Jungvolk, das da an ihnen vorbeirollt, gutmütig zunicken.

Größere Posten und Feldwachen liegen an der Strecke. Die Gegend wird Busch und Ried. Dahinter liegt der Strom. über dem Grün zeigt sich eine feine schwarze Silhouette, das Gitterwerk der Eisenbahnbrücke. Alles drängt an die Fenster. Breit glänzt der Strom zu unseren Füßen. — „Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein“ — aus jeder Kehle tönt’s. Hell wird das Auge und weit das Herz.

Grenzschutzkämpfe in Lothringen

Das erste Gefecht

m Tage nach unserer Ausparkierung im Aufmarschgebiet wurden wir bereits vorgeschickt und am folgenden Tag ging es in Feindes Land.

Ich dachte, wir würden mit Hurra und geschwungenen Säbeln und Helmen über die Grenze ziehen, allein ein Regimentsbefehl sandte mich als Patrouille voraus. Es war ein einsamer Ritt durch dichten Wald. Die scharf markierte Linie, die auf der Karte deutlich beide Länder trennt, konnte im buschigen Holz nur ungefähr bestimmt werden. Die Sonne malte durch das Blattwerk helle Muster auf den moosigen Waldgrund. Der weiche Boden verschluckte den Hufschlag der Pferde. So war das Janken von Sattel und Lederzeug und ab und zu ein leichtes Klirren der Säbel an die Sporen der einzige Ton in der friedlichen sonntäglichen Stille. Erst das Zollhaus mit französischer Aufschrift, das am Waldausgang am Wege stand, gab Bestätigung und Recht zu dem froh-stolzen Gefühl: Wir reiten nach Frankreich hinein.

Nur der Gedanke an den Ernst der Lage wollte noch nicht kommen, auch nicht, als die Patrouille in dem französischen Grenzstädtchen Cirey wieder zu der marschierenden Kolonne stieß. So manövermäßig war alles: Die Kavallerie voraus, die rasselnden Züge der Artillerie in die Infanterie eingeschoben, dann Pioniere und Trains. „Es ist wie im Manöver“, meinte einer. „Ja, nur dass scharf geschossen wird!“ Allein auch das plötzlich in der Front anschwellende, prasselnde Rollen des Schützenfeuers ließ die Nerven nicht rascher vibrieren.

Der Befehl zum Vorziehen der Artillerie kam. Die Stäbe galoppierten vor. Mit plumpem Rattern und Rasseln kamen die Batterien nach, vorbei an der seitwärts weichenden Infanterie.

Weiter vorn sieht es schon anders aus. Über die Hänge rollt das Gewehrfeuer, an der Straße steht wartend eine Maschinengewehrkompagnie, da ein Verwundeter. Vom Grund können die Batterien nicht wirken. Wir müssen vor. Die Landstraße führt durch ein Dorf. Obstbäume nehmen die Aussicht nach rechts und links. Eben reitet der Regimentsstab zwischen den ersten Häusern. Da knallt es: peng, peng; jetzt unheimlich nah und an den Nerven zerrend. Dann ein Poltern und Klirren. Die Reitergruppe stutzt. Die Pferde bäumen. Es ist ein Moment, wo das Auge blitzschnell in Sekundenbruchteilen lange Bilderreihen erfasst: Die kleinen Rauchwölkchen, die aus den Dachluken und zwischen heruntergelassenen Jalousien hervorquellen. Vor den Häusern unsere Infanteristen im Anschlag. Das blanke aufgepflanzte Bajonett blinkt in der Sonne. Kolben krachen gegen verschlossene Türen und verbarrikadierte Fenster. Ein Wutschrei von Mund zu Mund: „Die Einwohner schießen aus den Häusern!“

Wir wenden die Pferde. Allein kein Weg führt am Dorfe vorbei. Sumpf zu beiden Seiten. Also doch hindurch! Von der harten Straße widerhallen die Hufschläge der galoppierenden Pferde. Schussbereit hält die Faust die Pistole.

Es ist ein schönes, freundliches Dorf. Hell rieselt auf dem weiten Platz der Brunnen in den Steintrog. Dahinter steigt auf sanftem Hügel die Kirche an. Man bringt den Pfarrer, einen ehrwürdigen Abbé. Der lange schwarze Rock deckt die Knöchel, silberweiße Locken fallen auf die Schultern, Sanftmut und Frieden in den Zügen. Und doch war er es, der die Dörfler zum Widerstand aufforderte. Und der Maire schoss als erster auf den Kommandeur des Infanterieregiments.

Die ersten Gefangenen werden aus den Häusern geschleppt. Vor der Bajonettspitze eines Soldaten ziehen ein paar Frauen, eine alte und eine blutjunge. Das schwarze Haar klebt an den Schläfen; trotzig blicken die Augen. Männer, die man auf frischer Tat, mit der Waffe in der Hand, erwischt, sitzen gefesselt am Wege, trübselig nebeneinander wie Vögel im Regen auf einer Stange. Unseren Leuten flammt die helle Wut aus den Augen, als man die hinterrücks Angeschossenen blutüberströmt aus dem Dorfe trägt. Wir haben kaum den Ort im Rücken, da flammt das erste Haus auf. Blutrot bricht die Flamme durch schwelenden, dickschwarzen Rauch.

Keine Zeit zum Nachdenken! Dort auf der Höhe soll die Artillerie in Stellung. Vom Gegner ist nichts zu sehen. „Ein Erkundungsoffizier auf die Höhe!“ In Karriere geht’s hinauf, den Körper über den Hals des Pferdes gebeugt. Jetzt herunter und auf allen Vieren durch das Kornfeld. — Da singt es über dem Kopf: Sssssss und Sssssss, wie schwirrende Vögel. Ein unheimlicher Gesang, allein er kündet die Richtung des Feindes. Eilfertig sucht das Zeiß-Glas am Horizont. Da — auf dem langgestreckten Hügel sich bewegende schwarze Punkte. Dort steht der Feind. . .

Da rasseln die Batterien heran. In ruhigem Trab biegt die Tete von der Straße ins Feld, so gleichmäßig wie auf dem Exerzierplatz. Die Protzen gehen zurück. Scharf abgerissen klingen die Kommandos. Der erste Schuss kracht. Ein weißes Wölkchen zerstiebt vor den fernen schwarzen Punkten. Noch eins und noch eins. Jetzt eins dahinter und jetzt eins mitten darüber. Aus den schwarzen Punkten da drüben werden Striche, die rennen und laufen und eilig den Hang hinunter verschwinden. . .

Sengend brennt die Sonne. Die Kleider kleben am Körper. Das Wasser rinnt unter dem Helmrand hervor. Der Körper erschlafft. Wenig Ruhe brachten die letzten Tage; wenig Schlaf die letzten Nächte. Da kommt der Befehl zum Abbruch des Gefechtes. Der Gefechtszweck ist erreicht, die gegnerischen Grenzschutztruppen geworfen.

Wir liegen im Straßengraben im spärlichen Schatten einiger Büsche. Langsam beruhigt sich der fiebernd schlagende Puls. Ruhe zieht ins Herz, Ruhe und stolzes Glück: War das heutige Gefecht auch noch so unbedeutend, so verschwindend im Hinblick auf die Riesenarmeen, die gegeneinander marschieren, es war der erste siegreiche Schritt nach Frankreich hinein. Die Feuerprobe ist bestanden.

Die Erstürmung von Badonviller

Kurze Rast folgt dem ersten Gefecht. — Es waren Hochsommertage von süßer schwerer Reife. Die Acker übervoll von gelbem Korn, das vergeblich nach der Sichel rief; die Bäume brechend unter der allzu schweren Fruchtlast. In unseren Adern sang das sonnenwarme Blut. Offen und lockend lag vor uns das Land wie eine reife Frau. Wäre nicht der Kranz der brennenden Dörfer gewesen, aus denen verräterische Tücke uns hinterrücks angefallen, wär’s wie ein Ritt zu festlich-froher Brautfahrt.

Plötzlich und blutig kam der Ernst. Noch lag das Gros der Artillerie beim Detachementsführer zurück. Da kam ein Ordonnanzoffizier: Die Infanterie ist auf unerwartet starken Widerstand gestoßen. Sie bittet dringend um Unterstützung. Und während des Vorreitens häufen sich die Hiobsposten: Die Infanterie hat sich nicht halten lassen und ist in das Städtchen Badonviller gestürmt. — Sie ist auf Reduits gestoßen und kann nicht vor noch zurück. — Es ist ein Straßenkampf wie in Orleans. — Die Einwohner greifen hinterrücks die Unseren an.

Unterstützung? Woher? Eine einzige Kompagnie ist noch zur Verfügung des Generals. Sie wird vorgeworfen. Vorn und fürs erste verwendbar ist nur ein bayerisches Infanterieregiment und ein bayerisches Feldartillerieregiment. Die Infanteristen sind sämtlich in Badonviller engagiert. Die Batterien werden vorgezogen.

Wir können nicht viel helfen. Auf den Ort können wir nicht schießen, ohne unsere eigene Infanterie zu gefährden, und die französische Artillerie ist eingeschossen und in guter gedeckter Stellung.

Da hilft nur eins. Vor, rücksichtlos vor! Bis dicht vor den Ort und ihm zur Seite fahren die Batterien auf. Über ihnen zerplatzen französische Schrapnells.

Ein Infanteriehauptmann galoppiert heran. Das Gesicht ist geschwärzt; ein Gewehr hängt ihm über die Schulter. Er reitet das Pferd eines französischen Kapitäns: „Das Leibregiment liegt in schwerem Artilleriefeuer.“ Unsere Batterien machen ihm Luft. Wenige hundert Meter vor den Geschützen feuert französische Infanterie. Die einschlagenden Geschosse scheuchen sie auf.

In der Flanke gefasst, weicht der Feind. Unsere Infanterie kann durchstoßen. Vor den vordersten Batterien liegen wir in einem Hohlweg gedeckt, neben uns ein toter Chasseur, wenige Schritte weiter einer der Unseren.

Der Feind weicht, aber noch knattert es in den Straßen. Die vorgeschickten Krankenträger kommen eilig zurück. Man hat auf sie geschossen, trotz der weißen Armbinden mit dem Roten Kreuz. Stöhnende werden zurückgeschafft. Gerüchte durchschwirren die Luft, Worte schlagen ans Ohr: Der ist tot und jener; liebe, vertraute Namen. Armes Leibregiment, du hast dir deinen blutigen Ruhmeskranz teuer erkauft! Aber der Schrecken wird vor dir herbrausen!

Wir ziehen durch den Ort. Eine Eskadron der 8. Chevaulegers, das einzige, was wir noch haben, muss als Artilleriebedeckung dienen. Zwischen den Lanzenreitern rasseln die Batterien über das holprige Pflaster.

Im flüchtigen Vorbeireiten fällt die Kirche des Städtchens auf. Ein sonderbarer Bau! Wie das Pantheon in Rom mit weiter Kuppel. Ein massiger Turm über dem Eingangstor. Aus festem Quaderstein, welch treffliche Festung!

Am Südausgang der Stadt schanzt die Infanterie. Als sie des Obersten an der Spitze seiner Batterien ansichtig wird, fliegen die Helme in die Höhe, durchbraust Hurra die Luft. „Hurra! Hurra!“ hinüber, herüber! Ein Siegesjauchzen, ein jubelnder Dank für treu geleistete Waffenhilfe.

Noch ist unser Werk nicht getan. Offen fahren die Batterien rechts und links der Straße auf und senden dem abziehenden Gegner pfeifenden Abschiedsgruß.

Mücken summen im hohen Gras. Sommernachmittagsschwüle lastet über den Feldern. — Der Feind ist verschwunden. Feldkessel werden über rasch entzündete Feuer gehängt, die Pferde in die Haferfelder getrieben.

In Badonviller prasselt noch hie und da plötzlich heftiges Gewehrfeuer auf, gleich niederbrechendem Platzregen. Noch lauert in Winkeln und Ecken sicher versteckt heimtückischer Feind. Haus für Haus muss geräumt und vom Keller bis zum Speicher durchsucht werden. Wenn wir nur hineinfeuern dürften in dies Höllennest, es in Staub und Asche schießen mit unseren Haubitzen!

Wütend schwillt das Gewehrfeuer an. Was ist das? In unserem Rücken pfeifen die Kugeln. Protzen und Pferde fluten zurück.

Da die Kirche! Jede Luke in Turm und Kuppel ist besetzt von einem Gewehrlauf, der zwischen den heruntergelassenen Jalousien heraussieht.

Im Feuer wird eine Batterie herumgeworfen. Nun hilf, heilige Barbara! Kein Schuss darf fehlgehen! Sechsmal kracht es hintereinander und sechs Löcher tun sich auf in Turm und Kirche. — Kein Laut mehr! Mit einem Schlage ist das Feuer verstummt, aber feiner blauer Rauch kräuselt, noch kaum sichtbar, aus dem Glockentürmchen über der Kuppel.

Ruhe ist im Ort. Der Maire eilt von Haus zu Haus: Alle Türen und Fenster müssen weit offen stehen. Wo der Besitzer geflohen, prasseln Kolben und Äxte gegen das splitternde Holz.

In der Bogenhalle des Rathauses sind die männlichen Einwohner zusammengetrieben. In dichten Reihen stehen sie hintereinander, finstere, trotzige und verängstigte Gesichter. Gesondert, streng bewacht, lehnen die auf frischer Tat Ertappten an der Mauer, die man dabei überrascht, wie sie auf unsere Verwundeten und Krankenträger schossen. Auf der anderen Seite hocken die Gefangenen: rothosige Infanteristen und Jäger aus Baccarat, Frankreichs Elitetruppe. Ein Elsässer ist unter ihnen. — „Was geschieht mit uns?“ — Sie erwarten Schlimmes.

An allen Ecken und Enden brennt die Stadt. Unsere ermüdeten Truppen versuchen zu löschen, so gut es geht. Allein es fehlt an Eimern. Die einzige Feuerspritze, die man aufgetrieben, gibt nur kümmerlich dünnen Strahl.

Frauen und Kinder stehen rat- und hilflos, gleich aus den Nestern gescheuchten Vögeln auf den Straßen. — „Monsieur! Monsieur!“ ruft es, „mein Sohn hat ein Gewehr im Hause versteckt! Er ist geflohen. Ich weiß nicht, wo es ist.“ Man durchsucht die Häuser. „Oh, mon Dieu, mon Dieu!“

In einem Laden kaufen wir Keks und Zucker. Eine geschwätzige Alte bedient übereifrig. In einer Ecke schluchzt eine kleine Achtjährige still vor sich hin. — „Sie hat so viel Angst vor dem Feuer.“ — Ich nehme das weinende Köpfchen. Vertrauensvoll schmiegt es sich an den Fremden. „0h, ma petite, ma petite, weine nicht mehr; alles wird wieder gut!“ — O, ihr daheim, was wisst ihr vom Krieg; mögt ihr nie erfahren, was das heißt: Der Feind im Land!

Wir müssen zurück. Übermächtige feindliche Kolonnen sind uns rechts und links im Anmarsch gemeldet. Aber es wird Nacht, ehe die vordersten Batterien der Befehl erreicht.

In schweigendem Marsch geht es zurück. Lichterloh flammt jetzt die Stadt. Auf die menschenleeren Straßen prasselt das niederbrechende Gebälk. Auf den engen Wegen springt glostende Glut uns an und sengt die Haut. Wir reiten durch die Hölle.

Noch steht die Kirche. Nur in ihrem Innern wütete bislang der Brand. Jetzt hat das Feuer die weiten Pforten gesprengt, durch die kein lebendes Wesen mehr geschritten. Das Auge schaut in blendende Helle, so blendend, dass es nicht Feuer noch Flamme erkennt, nur Helle, strahlende Helle. Über dem Altar aber reckt sich, von der Glut gehoben, riesengroß ein Heiliger mit segnend ausgebreiteten Armen. Noch segnet er, segnet uns über Tod und Zerstörung.

Über die Grenze zurück

Die letzten Infanteristen verließen gerade das Dorf, als wir zu zweit in Brémenil einritten. Der Ort wurde aufgegeben. Auf den Höhen im Norden sollten wir den nachdrängenden Gegner erwarten. Allein wir wollten sehen, ob es trotz der vielen Truppen, die hier durchzogen, nicht noch etwas Ess- oder Trinkbares in den wenigen nicht niedergebrannten Häusern gäbe. Es hätte uns gewurmt, es den Franzosen zu überlassen. Mit sinkender Sonne galoppierten wir wieder hinaus; ein paar Hühner und einige Flaschen Bier — das letzte, was zu finden war — in den Satteltaschen.

Es war eine eigentümliche Nacht. Unser Detachement lag noch immer allein vorn, mit ungeschützten Flügeln. Niemand wusste, wie stark eigentlich der Feind war. Zu umfassender Aufklärung war die uns beigegebene Eskadron viel zu schwach. Wir kannten nur den Befehl, möglichst starke Kräfte auf uns zu ziehen und in der befohlenen Stellung auszuharren, bis man uns abrief. In einem Waldeck hatten wir uns gelagert. Als nach kurzem Schlummer heftiges Gewehrfeuer uns aufschreckte und die Nachricht kam, dass feindliche Patrouillen den Wald durchstreiften, wanderten wir aus und legten uns für den Rest der Nacht in die Furchen eines nassen Kartoffelackers. Ehe noch die Franzosen heran waren — die Schüsse in der Nacht hatten sich als blinder Alarm herausgestellt — kam der Befehl zum Abzug und das Detachement ging nach Cirey zurück. Wir trabten durch die vor wenigen Tagen genommenen Dörfer, ärgerlich und ein wenig gedrückt über den uns aufgezwungenen Rückzug.

Die Infanterie setzte sich in dem Städtchen fest. Die Artillerie sollte die dahinterliegenden Höhen besetzen.

Der Regimentskommandeur galoppierte die Stellungen ab. Aus den baumbestandenen Wiesen, die sich zum Wald hinaufziehen, wurden allmählich Obstgärten. In geordneten Reihen standen die früchtebehangenen Bäume. Dann kamen Beete, Tarushecken, Kieswege. Der Obstgarten ging in einen Park über. Unvermutet sprang das Schlösschen hinter einer Baumgruppe vor.

Spalierobst rankte an seinen Mauern hoch. Die Tür zur Veranda stand weit offen. Man sah auf einen gedeckten Tisch. Die Sonnenlichter im Blattwerk spiegelten hinein.

Als wir von der Erkundung auf der anderen Seite zurück wieder vor dem Schlosse anlangten, hatten sich Türen und Fenster geschlossen. Die Läden waren vorgemacht. Das eben noch so gastlich geöffnete Haus hatte sich abwehrend wie eine Schnecke in sich zusammengezogen.

Die Batterien sollten in den Obstgärten des Schlosses in Stellung gehen, wir sollten darin Quartier nehmen. Durch die Erfahrungen von Badonviller gewitzigt, näherten wir uns vorsichtig mit schussbereiter Waffe.

Das Haus schlief den Dornröschenschlaf. Alles verschlossen; niemand zeigte sich. Auch hinten im Hof, vor Stallung und Scheune, keine Menschenseele. Auf lautes Rufen und drohendes Pochen kam endlich ein trotz aller Angst sehr soignierter, sehr reservierter Kammerdiener heraus.

Eine zeremonielle Verbeugung: „Wen darf ich bei der Baronin melden?“ Das war unter diesen Umständen ein verblüffender Empfang, aber man findet sich in Kriegszeiten in jede Lage.

Die Baronin war eine wundernette, würdige, weißhaarige Dame. Sie hatte schon den Siebziger Krieg miterlebt und musste nun zum zweiten Mal dieses schwere Leid durchmachen.

Es wäre ein seltenes Vergnügen gewesen, mit der feinsinnigen alten Dame den Abend zu verbringen, aber die Lage war nicht danach angetan. Ein Gefecht stand bevor. Und der einzige Gegendienst, den wir der Hausherrin für die nach anfänglicher Ablehnung im weitesten Maße angebotene Gastfreundschaft leisten konnten, war ein neuer Schmerz für sie — die Eröffnung, dass ihr Haus gefährdet sei und sie gut daran täte, sofort abzureisen. Sie entschloss sich erst nach einigem Drängen dazu. — Es war ein kummervoller Blick, den sie im Abfahren aus der Chaise heraus auf ihr Schloss warf, das sie einem ungewissen Schicksal überließ.

Wir hätten ihren Besitz gern nach Möglichkeit geschont, allein es kamen Chevaulegers, Infanterie und Maschinengewehre, die alle untergebracht und verpflegt sein wollten. In den Gemüsegärten wurden Schützengräben ausgehoben und die prächtigen Obstbäume mussten die Kanoniere fällen, um freies Schussfeld zu haben. Als die Dienerschaft, die sich erst so großartig aufgeführt, merkte, worauf die Sache hinauslief, wurde sie auf einmal ganz klein und demütig. Ihre kopflose Verzweiflung legte sich erst, sobald sie hörten, dass ein Lazarett im Hause eingerichtet werden sollte, und mit brennendem Eifer nähten sie an einer unwahrscheinlich großen Roten-Kreuz-Flagge.

Von der Schlossterrasse flog der Blick weit über das Land, über ein reiches, fruchtbares Land. Der zitternde Sonnenglast, der tagsüber darauf gelegen, wich. Klar und scharf begannen die Hänge und Wege sich abzuzeichnen. Dunkle Massen schoben sich dort in der Ferne herunter — der Feind war im Anmarsch. Gelbe und rote Streifen tigerten den Himmel. Von den Wiesen her, die tagsüber schwer und süß nach Heu und Frucht geduftet, stiegen Abendnebel mit feuchter Schleppe. Die Nacht kam aus den großen Wäldern. Wir wussten nichts von der allgemeinen Lage, noch von den Zielen und Absichten der Heeresleitung. Wir wussten nur, ein überlegener Gegner rückte gegen schwache vorgeschobene Truppen heran. „Die Stellung wird gehalten und entscheidend verteidigt“, das war der Befehl.

Wir schliefen kurzen, unruhigen Schlaf. Die Bedienungsmannschaften hinter den Geschützen, die Abteilungsstäbe hinter den Beobachtungswagen. Der Feind griff unseren rechten Flügel an. Aber das prasselnde Feuer flaute wieder ab, wurde ferner und ferner. Der Angriff war abgewiesen.

Um drei Uhr morgens war alles auf und munter. Noch einmal alles überprüft. Die leichte Munitionskolonne ist entleert, die Geschosskörbe hinter den Geschützen aufgestapelt. An Munition soll es uns nicht fehlen. Die Batterien sind eingegraben und maskiert. Die Telefonleitungen zu den Beobachtungsstellen werden probiert. Anruf, Antwort — die Nerven des Artilleriekörpers sind intakt. Wir liegen mit Scherenfernrohren und Feldstechern in den Deckungen und warten auf den Tag und auf den Feind.

Noch flimmern die Sterne, obschon es sich lichtet im Osten. Ungeheuern gleich wachsen die Geschütze aus dem Dämmern. Davor ein steiler Hang. „Da bricht sich der Ansturm in rasendem Schnellfeuer.“ Frohe Erwartung und doch ein seltsames Gefühl: Infanterie geht leicht beweglich zurück; Artillerie, die zu nah an den Feind kam, kann nicht mehr fort. Für sie gibt es nur eins: Sieg oder Vernichtung. Dem dort hinter den bleichenden Sternen fliegt manches Stoßgebet zu. Hier draußen betet ein jeder; sei’s auf welche Art auch immer, sei’s zu welchem Gott auch immer. Und dann sind wir bereit. . .

Doch der Tag, der anhob wie Heldenepos, endet fast wie eine Posse. Wir gehen zurück, ehe der Feind richtig heran war. Für keinen ist es ein Gefühl der Erleichterung, nur des Zornes und des Ärgers, dass wir noch weiter zurück müssen, über die Grenze, zurück ins — eigene Land.

Die Vogesenschlacht

Der Kampf um Saarburg

ögernd und ungern waren wir langsam zurückgewichen. ^Nach dem schneidigen Vorstoß, der unser kleines Grenzschutz-Detachement weit in Feindesland hineingeführt hatte, wollte uns dieser aufgezwungene Rückzug gar nicht behagen. Allein ohne Murren fügte sich jeder dem Befehl, wenn auch der gemeine Mann nicht begreifen konnte, wie man vor einem Feind, den man glänzend geschlagen, zurückweichen könne, und gar bis auf den eigenen Heimatboden. Allein der deutsche Soldat gehorcht, und dieser blinde Gehorsam bis zu den höchsten Stellen gibt der obersten deutschen Heeresleitung ein Übergewicht wohl über jede Armee der Welt. Sie kann ohne jede Rücksicht auf Wünsche im Offizierskorps oder Stimmungen der Mannschaft disponieren. Dieser Organismus von Millionen von Einzelwillen, den das Herz eines ganzen Volkes beschwingt, ist in der Hand des Führers nichts als eine wunderbar arbeitende Präzisionsmaschine, deren effektive Leistung genau mit der berechneten stimmt.

Es war ein sonderbarer Rückzug, ohne Verluste, ohne Gefangene. Unsere Nachhut löste sich immer wieder mit einer Eleganz vom Gegner, als wäre das Ganze nur ein sorgfältig vorbereitetes Manöver. Je weiter wir wieder östlich kamen, desto deutlicher erkannten wir, dass unsere Tätigkeit als Grenzschutz beendet, dass hier ein deutsches Heer aufmarschiere, dass wir uns als bescheidenes Einzelglied in die Truppenmasse einfügten, die sich an der Grenze zu vernichtendem Schlage versammelte.

Am 17. August ritten wir durch Saarburg. Armes deutsches Städtchen! Allein wir konnten ihm nicht helfen. Strategische und taktische Rücksichten forderten seine Preisgabe. Allein in jedem einzelnen glühte eine grimme Erwartung: Wartet nur, wartet nur bis morgen, bis wir an euch heran dürfen, Franzosen!

Ob wohl auch nur ein einziger war unter den Tausenden, der nicht durchdrungen war von der Gewissheit des Sieges, sobald nur erst einmal die Erlaubnis dazu gegeben war! Auf den Hängen nördlich Saarburgs wurde schon eifrig geschanzt. Der ganze Nachmittag verging damit, die Stellungen für Artillerie auszusuchen und vorzubereiten. Ein harter Tag für den Oberst, der den Platz für jede einzelne Batterie, für jedes Geschütz fast selbst aussuchte. Aber am Abend war die friedliche Höhe eine kleine Festung: da standen Kanonen und Feldhaubitzbatterien, schwere Haubitzen und Mörser, und wir legten uns in den Beobachtungsstand, der in einer Hecke für den Regimentsstab gegraben war, zur Ruhe, mit dem ruhigen Bewusstsein, alles getan zu haben, was in unseren Kräften stand.

Am folgenden Morgen kamen die Franzosen. Durch unser Scherenfernrohr konnten wir ihren Anmarsch wie im Panorama beobachten. Ein Reitertrupp zeigte sich als erster. Wie ein niedliches Spielzeug sah man Reiter und Pferde auf dem fernen grünen Grund. Plötzlich ein Aufstieben. Nach allen Richtungen streben die Reiter auseinander. Sie haben wohl Feuer von einer vorgeschobenen deutschen Patrouille bekommen. Doch es kommen mehr und mehr, hinter den Einzelreitern geschlossene Kavalleriekörper, Radfahrer und leicht bewegliche Artilleriemassen — eine Kavalleriedivision. Mit unglaublicher Sorglosigkeit zeigen sich die feindlichen Stäbe auf den Höhen. Aber auf einmal sind die weißen Wölkchen am Himmel da. Wie ein feiner Sprühregen geht es von ihnen aus, und wo sie auftauchen, da zeigt sich auf einmal Verwirrung und Unordnung. Das vereinzelte Krachen ist zu einem gleichmäßigen Rollen und Dröhnen geworden. Auch die Franzosen haben jetzt ihre Artillerie in Stellung gebracht. Die weißen Wölkchen wirbeln am blauen Himmel durcheinander, als habe ein boshafter Engel die sonst friedlich beieinander weidenden Lämmerwolken in panischem Schrecken aufgescheucht.

Die Reiter sind verschwunden. Infanterie in geschlossenen Kolonnen rückt über die Hänge — außerhalb der Reichweite unserer Feldgeschütze. Drum sind sie wohl so unvorsichtig. Da tut sich mitten unter ihnen ein Krater auf. Eine Wolke von Steinen und Erde bricht aus dem Boden wie ein aufspritzender Geiser, wie ein ausbrechender Vulkan. — Welch ein verzweifeltes Rennen und Laufen. Doch neue Krater öffnen sich — hier und hier! Das ist die Hölle. Man glaubt den winzigen Menschlein dort unten die verzweifelte Todesangst am Gesicht ablesen zu können. — Unsere schwere Artillerie schießt! Fast erst, als alles vorüber ist, trifft ihr dröhnender Klang das Ohr — wie unterirdisches Grollen, und dann ein Krachen, als berste die Erde. Der Feind ist verschwunden, wie weggefegt vom Erdboden. Jetzt wissen die Franzosen, wir sind da. Ein seltenes Schauspiel, wie es dieser Feldzug vielleicht nie wieder bieten wird, ist vorüber. Was vor uns liegt, ist leeres Feld. Aber das Prasseln und Dröhnen und Rollen geht weiter, wird lauter und lauter. Der Feind liegt vor uns, in allen Falten und Winkeln des Geländes.

Zwei Tage ging es so. Die französische Infanterie schob sich langsam heran, bis sie auf wenige hundert Meter unseren Schützen gegenüber lag. Allein der erwartete, der erhoffte und entscheidende Angriff blieb aus. Da gingen wir am 20. zum Gegenangriff über. Wie ein Aufjauchzen war’s. Alle Hänge hinunter schoben sich die Schützenketten. Laut schwoll das Prasseln des Infanteriefeuers an, wie ein wütender Steinhagel gegen Blechwände. Die französische Artillerie sollte den Tag retten. Auch sie hatte schwere Artillerie vorgebracht, die neuen langen Zehn-Zentimeter-Kanonen, eine sorgsam geheim gehaltene Überraschung für uns. Auf einem Ordonnanzritt traf ich ihre Grüße, die unheimlich aufwirbelnden Erdtrichter. Hundert Meter seitlich stand eine lange Reihe von Geschützprotzen. Ein geringes Überschwenken des Feuers hätte sie alle vernichtet. Allein die Franzosen schossen immer in die gleiche Mulde, in der sie wohl deutsche Batterien vermuteten.

Im Stabe des Artilleriekommandeurs geht es vor. Die Franzosen räumen Saarburg. Die Stadt brennt. An einzelnen Punkten hält der Feind noch. Aus der Ulanenkaserne ticktackt Maschinengewehrfeuer. Ein paar Schüsse der schweren Artillerie bringen es zum Schweigen. Schwelender Rauch steigt auf. Auf dem feuchten Wiesengrund liegen sie durcheinander, Freund und Feind, zusammengekrümmte Leiber, staub- und blutüberkrustete Gesichter. Grell leuchtet das Rot der roten Hosen. Krankenträger gehen hin und her, mit trauriger Last; durchsuchen Busch und Ried. Und vorne tobt noch der Kampf. In Eich stehen die ersten Gefangenentrupps: Infanteristen und stahlblaue Jäger. Trüb und armselig blinkt matt die bunte Uniform. Die große Landstraße nach Saarburg ist aufgewühlt, die Telegraphenstangen zerschossen, die Drähte hängen über den Weg. Hinter Buschwerk eine niedergebrochene französische Batterie. An einem der Riesentrichter liegen Mann und Pferd durcheinander. Die blaubehosten Beine eines französischen Artilleristen mit den breiten roten Streifen starren aus dem Haufen.

Wir reiten dicht hinter der Kompagnie, die die Stadt säubert. Mit schussbereitem Gewehr, stichbereitem Bajonett wird Haus für Haus durchsucht. Hie und da noch ein paar Schüsse. Versprengte und Zurückgebliebene geben sich gefangen. Die ersten Einwohner laufen aus den Häusern: „Dass ihr nur wieder da seid, dass ihr nur wieder da seid!“ Da ist wahrhaftig nichts von Franzosenfreundlichkeit in Lothringen zu merken. Die Mädchen umdrängen uns. Die Augen sind verweint, die Haare verwirrt; sie sind übernächtig und matt. „Dass ihr nur wieder da seid!“ Ein Schluck Bier und ein Bissen Brot, heut der erste. Aber keine Zeit, weiter. Hinter den Abreitenden klingt der Trommelwirbel eines einziehenden Bataillons.

Rasch vorgezogene Batterien müssen die von der Infanterie genommene Stellung stützen. Eben steht die erste auf dem Rebenberg. Da pfeift es in der Luft. Die französische Granate krepiert mit hässlichem, rauem Krachen. Wenige Schritte vor uns. Infanteriefeuer setzt ein. Das ist der aus dem Reglement bekannte retour offensif der Franzosen! Um uns, über uns ein Heulen und Krachen. Und erst eine Batterie in Stellung. Die gerade auffahrende Abteilung muss zurück. Unsere Batterie erwischt eine feindliche im Auffahren. Die Protzen gehen durch, die Kanoniere laufen davon. Aber es ist eine drückende Übermacht. Wieder und wieder das hässliche Krachen. Ein paar Pferde des Stabes brechen zusammen, wälzen sich. Ein tödlich getroffenes brüllt stöhnend wie ein Mensch. Dort ein kurzes Aufschreien: „Mich hat’s troffen!“

Der Artilleriekommandeur zeigt rasch die Stellung der feindlichen Batterien. „Die schwere Artillerie soll sie sofort unter Feuer nehmen!“ Noch stehen Haubitzen und Mörser oben hinter den Hängen. In Karriere den gleichen Weg zurück, vorbei an nachdrängenden, sich stauenden Truppen und Kolonnen. Stöhnend galoppiert der Gaul den steilen, steinigen Weg hinan. Wenn er draufgeht, was liegt daran? Wie jagende Peitsche ist das Feuer im Rücken. Gott sei Dank, noch stehen die Batterien. Wie Glockenton der erste Schuss. Das Feuer dort unten lässt nach.

Durch trüben Dunst zeigt der Himmel mattrote Streifen. Dämmerung bricht herein. Verröchelnd erstirbt das Prasseln und Lärmen. Der Feind ist geworfen, der Tag gewonnen.

In Verfolgung der französischen Ostarmee

Südlich Saarburg liegen die Straßen voll, als sei Messe im Ort und als hätten die Kaufmannswagen auf dem Wege dorthin die Hälfte ihrer Waren verloren. Bunt lag es da durcheinander: Tornister, Mäntel, Feldflaschen, Schanzzeug, Gewehre und Bajonette. Unsere Leute vervollständigen ihre ein wenig mitgenommene Equipierung. Wie liebenswürdig von den Franzosen, so für uns zu sorgen! Doch auch Tote gab’s, liegengebliebene Verwundete und aufgedunsene Pferdekadaver.

Die breite Chaussee nach Süden war teilweise unfahrbar durch das Feuer unserer schweren Artillerie. Tiefe Löcher hatte sie in den festgestampften Straßengrund gerissen. Sie muss bös gehaust haben unter den abziehenden Franzosen. Wir fanden Briefe und Tagebücher.

Staunender Schreck verriet sich darin über unsere Mörser und Haubitzen: „Die Deutschen haben eine erschreckende Übermacht an Artillerie. Es ist wahrhaftig wahr, dass ein einziger Schuss zweiundvierzig der Unseren zerschmetterte.“ — So stand’s in einem.

Das musste gestern geschrieben worden sein. Verlor der Schreiber nur sein Büchlein, oder musste er heute am eigenen Leibe die Wirkung deutscher Geschosse erleiden?

Am Nachmittag erwischten wir noch südlich des Rhein— Marne-Kanals eine abziehende Kolonne. Es war das reine Scheibenschießen. Wie die Karnickel liefen die Aufgescheuchten dem schützenden Waldrand zu, als die ersten Schrapnells über ihnen platzten. Allein unbarmherzig sauste Schuss auf Schuss unter die Wehrlosen. Es war eigentlich ein jammervoller Anblick, doch in keinem Herzen regte sich Mitleid, nur Freude und Genugtuung.

Am folgenden Tag hatte die französische Heeresleitung ihre Truppen augenscheinlich wieder in der Hand. Starke Nachhutartillerie, darunter auch schwere Batterien, hielten unseren Vormarsch auf und machten uns ziemlich zu schaffen.

Am nächsten Tag ging es durch das schon einmal genommene Blamont. Und wieder mussten wir aufmarschieren und den Gegner, der sich uns heute mit noch stärkeren Kräften entgegenstellte, zurückdrängen. Die französische Artillerie versteht sich ausgezeichnet auf Geländedeckung. In diesem unübersichtlichen Waldgelände fährt sie versteckt auf Lichtungen und Waldblößen auf, und kein Scherenfernrohr, keine Patrouille kann sie entdecken.

Es war ein ungleicher Kampf. Mit unseren Feldgeschützen konnten wir an die weittragenden französischen Zehn-Zentimeter-Kanonen nicht heran, und unsere Haubitzen waren noch nicht in Stellung.

Hinter dem Wald stand die erste Abteilung unseres Regiments. Wir lagen davor und suchten verzweifelt nach den gegnerischen Batterien. Da kracht es über unseren Köpfen. Starke Äste brachen herunter. Die Franzosen haben uns gesehen oder sie streuen, wie gewöhnlich, die Waldränder ab.

Wir decken uns hinter der niederen Bodenwelle. Schauerlich klingt das Brechen und Krachen im Wald.

Die zweite Abteilung ist im Vorfahren. Wenn sie nicht Gegenbefehl erhält, fährt sie gerade in das feindliche Feuer. Ein Ordonnanzoffizier muss zurück. Es ist ein unsympathischer Weg.

Bis an den hinteren Waldrand, wo unsere Pferde stehen, streuen die Franzosen. Einen Gaul hat es erwischt. Es ist ein starker Rappe. Zu dem schwarzen Fell kontrastiert grässlich das aus der klaffenden Wunde quellende Blut.

Als wir später vorgingen, sahen wir im vorliegenden Niederholz die Wirkung. Auch die Infanterie hatte bös gelitten.

Erst gegen Abend erkämpften wir die Feuerüberlegenheit. Es wurde Nacht, bis die umstrittenen Höhen in unserem Besitz waren.

Die Verbände waren ziemlich durcheinander gekommen. Wir lagen zusammen mit preußischer und badischer Artillerie. Spät wurde es, bis wir in unser Quartier kamen. Das uns zugewiesene Dorf war ganz verlassen. Wir suchten uns ein großes Gehöft aus und erbrachen die fest verrammelte Tür nach Kriegsrecht. Im Keller war noch Wein, im Stall Hühner, und doppelt weich waren die Betten nach kalten Biwaknächten.

Über die Meurthe

Aus seiner Bereitstellung auf den Höhen nördlich der Verdurette wurde das Regiment am 24. gegen Mittag vorgeholt. In dem Dörfchen Reherey trafen wir die Feldküche der Infanterie. Das sind ganz famose Fahrzeuge. Wie kleine Dampfmaschinen sehen sie aus mit ihren Kesseln, aus deren Ventilen der Dampf zischt. Morgens kocht darin ein köstlich warmer Kaffee und mittags eine treffliche Suppe mit Fleisch und Kartoffeln.

Mit einer Unbekümmertheit fahren diese „Kriegsfahrzeuge“ auf dem Gefechtsfelde herum, als sei es ausschließlich und allein für sie da. Aber mittags hat die im Gefecht liegende Kompagnie ihr warmes Essen. Und man kann unwidersprochen behaupten, dass ohne die Feldküchen solche Leistungen, wie sie unsere Infanterie hinter sich hat, unmöglich wären.

Uns armen Artilleristen hat man leider keine zugeteilt, und so sind wir öfters darauf angewiesen, an die Wohltätigkeit der Infanterie zu appellieren, die im Überfluss hat. Ein unnachahmlicher Stolz zeigt sich dann auf den bärtigen Gesichtern der alten Küchenfeldwebel, wenn man ihre Suppe über den grünen Klee lobt.

Aber heute ist keine Zeit zu noch so flüchtigem Imbiss. Es geht plötzlich vor. Ein Gegenstoß hat eingesetzt.

Stäbe karrieren über das Feld, Ordonnanzen sausen auf schweißflockigen Pferden. Die Batterien werden vorgeworfen bis dicht hinter die Schützenlinien.

In dem Kommandoruf des Batteriechefs schwingt ein Ton, als wolle er jeden einzelnen persönlich treffen; ein eiserner, klingender Ton, der diesen vielgestaltigen Körper zusammenfasst, zusammenschweißt zu einer Einheit, zu schlagbereiter Waffe in des Führers Hand.

In jedes Herz greift der Ruf, in dem übermenschliches Wollen bebt, spannt den Willen, strafft den Körper. —

„Batterie Galopp!“ — Die Pferde werfen die Leiber, strecken sich in den Geschirren. Mit einem Sprung setzt Geschütz hinter Geschütz an. „Batterie Galopp!“ Die Pferde schnauben, die eisenbeschlagenen Räder donnern über die Steine. Die nachgerissenen Geschütze hüpfen und springen. Hoch wirbelt der Staub.

„Batterie Galopp!“ — und hinein in die krachende, lärmende Brandung da vorn.

Es ist ein Augenblick, wie er in Gefechtstagen und -stunden nur für kürzeste Zeitspannen einsetzt, ein Höhepunkt, in dem zwei Willen mit äußerster, verzweifeltster Kräfteanspannung gegeneinander ringen.

Und es rauscht und singt. Wie unsichtbare Mücken durchschwirren die Infanteriegeschosse die Luft. Über dir, neben dir ein pfeifendes Singen. Gib Acht! Sie stechen dich tot, wenn sie dich treffen. Weiße Wölkchen am Himmel! Die Luft zerreißt. Und unten am Boden ausspritzende Fontänen, aufgewühlte Erdtrichter.

Und es donnert und bricht. O Symphonie der Schlacht! Krach auf Krach — das Feuer der Batterien, der Regenschauer des Infanteriefeuers, und zur Seite rasselt das Uhrwerk der Maschinengewehre ab. Tack, tack, tack, takkkkk: ein schauerlicher Wecker.

Der Tod geht über das Feld und mäht und mäht mit breitem, sicherem Schnitt. . .

Ein Augenblick, wie ihn die Nerven nur kurze Zeit ertragen, ohne zu zerreißen. Beim anderen versagen sie zuerst. Er weicht! Wie mit einem Schlag verebbt, verstummt der Höllenlärm.

Der Tod ging über das Feld. Die Batterie dort am Waldrand, die uns mit Feuer überschüttete: verlassene Trümmer. Die Schützenlinie vor uns, hat sie den Kommandoruf nicht gehört? Starr bleibt sie liegen. Der Tod ging über das Feld. Wir gehen vor. Hinter uns bleibt der Jammer. . .

Die Franzosen haben Baccarat geräumt und sind über die Meurthe zurück. Wir können ihnen erst morgen folgen. Zwar sind die Brücken in der Stadt noch intakt, allein zu häufig war bisher heimtückischer Überfall der Zivilbevölkerung, als dass man wagen könnte, bei einbrechender Dunkelheit Truppenkolonnen durch den Ort zu senden, ehe dieser völlig gesäubert. So muss der Divisionsbrückentrain vor, um in der Nacht Kriegsbrücken über den Fluss zu schlagen.

Es ist ein taufrischer Morgen. Wir reiten den Wiesengrund hinunter. Grünlich-trüb fließt träge das Wasser. Darauf schwimmen schwer und plump die breiten Pontons. Mit langen Stangen stemmen die Pioniere die verankerten Boote gegen die Strömung.

Unter dem Hufschlag dröhnt der Bohlenbelag. „Dept. Meuthe et. Moselle“ steht auf allen Wegweisern. Die erste wäre gewonnen. Wann ziehen wir über die zweite?

In früher Morgenstunde haben die Franzosen einen Angriff versucht. Beim Gewehrputzen im Biwak überfielen sie ein vorgeschobenes Regiment. Jetzt tobt der Waldkampf. Wir kommen gerade rechtzeitig, die Unsrigen durch einige Batterien zu stützen.

Im Gefecht sind Niederbayern aus der Gegend von Passau. Dieser schöne Landstrich ist berühmt wegen der Rauflust seiner Bewohner. Einer nennt eine phantastisch hohe Ziffer von Regimentsangehörigen, die wegen Körperverletzung vorbestraft sein sollen. — „Ja, die Bayern“, meint der General lächelnd, „von denen hat ein jeder sein ‚Grissestes’ im Stiefel, einschließlich des Regimentskommandeurs.“

Aber sie gehen auch los wie die Teufel. Eine Kompagnie ist zum Sturmangriff gekommen und hat den Feind mit dem Bajonett geworfen. Das ist ihrer aller Wunsch: Ran an den Feind, dem Franzmann an die Gurgel. Der aber schießt lieber aus dem Hinterhalt.

Überfall mit Unterstützung verräterischer Landeseinwohner: das ist der Franzosen liebste Taktik. Immer wieder werden Bauern, Lehrer oder Pfarrer dabei erwischt, wie sie mit dem feindlichen Heere konspirieren, ihm Spionendienste leisten. Die sonderbarsten Methoden müssen zur Nachrichtenübermittlung dienen. So ist die Heeresleitung dahinter gekommen, dass das Läuten der Kirchenglocken bestimmte Zeichen bedeutete. Da liegt der Verdacht nahe: auch der bei unserem Standpunkt laufende Windmotor mag ein Signal sein. Der Verdacht wächst, als sich herausstellt, dass die Abstellvorrichtung zerstört ist.

Surrend dreht sich das Windrad. Doch wozu war man früher Ingenieur. Die Leiter geht’s hinauf, um den durchfeilten und in die Höhe geschnellten Sperrdraht wieder einzufangen. Ssss pfeifen die Kugeln. Sie können nicht hindern, dass innerhalb einer Viertelstunde die Maschine steht.

Am Abend wird in Baccarat requiriert. Bei dem raschen Vorgehen können die Lebensmittel-Wagen nicht immer folgen. Da muss das Land den Krieg ernähren, soweit es geht.

Auch in Baccarat wurde heute Morgen gekämpft. Häuserreihen sind zusammengeschossen, andere brennen. Auf der großen Brücke über die Meurthe, nahe dem Hôtel du pont, liegt ein Haufen toter Franzosen. Über die ganze Brücke in Reihen hinter- und nebeneinander liegen sie. Ein Maschinengewehr muss sie erfasst und hingemäht haben wie reifes Korn.

Unweit der Brücke liegt ein schattiger Park mit uralten Bäumen, darin ein entzückendes Schloss. In eiliger Flucht haben es die Bewohner verlassen. Jetzt weiden die Pferde zwischen den blutroten Rosen. Hungrige Soldaten haben Küche und Keller nach Trink- und Essbarem durchsucht.

Nur das Spielzimmer neben der Treppe ist unversehrt, als hätten seine kleinen Bewohner es eben erst verlassen. In ihrem Bettchen schlafen Puppen, in einer Ecke sitzt ein großer Teddybär mit verwunderten Augen, und auf dem Teppich mitten im Zimmer liegt ein Haufen Soldaten. Es sind schöne, große französische Bleisoldaten mit roten Hosen und blauen Mänteln. In dichten Reihen hinter- und nebeneinander liegen sie da — wie die draußen auf der Brücke. Ja, ja, das Spiel ist aus, nur das Einpacken hat man vergessen.

Die Kämpfe vor dem Glonviller Wald

Das müssen früher doch schöne Zeiten gewesen sein, als die Schlacht noch mit Morgengrauen begann und mit der sinkenden Sonne endete. Da war ein großes Gefühl in eine kurze Zeitspanne gepresst und überwältigend der Eindruck eines gewonnenen Sieges.

Seit unserer Ankunft im Aufmarschgebiet sind wir nun in engster Fühlung mit dem Feind. Und seit acht Tagen wütet die Schlacht, die bei Saarburg begann. Wir dringen siegreich vor und hören, dass es auf der ganzen Linie gut steht. Allein es ist ein zäher Feind, der uns gegenüberliegt. Und je weiter wir vordringen, desto unangenehmer macht sich der Forts- und Festungsgürtel bemerkbar. Es ist augenscheinlich, dass die Franzosen uns immer wieder frische Truppen entgegenwerfen, wohl auch schwerere Geschütze aus der Sperrfortslinie. Noch haben sie ihre Absicht nicht aufgegeben, ins Elsass durchzubrechen, um ihre arg bedrängte Nordarmee zu entlasten.

Es sind starke Kräfte, die die Franzosen uns entgegenwerfen, und ihre besten Truppen. Da wird nicht viel aus den Rasttagen, welche die Heeresleitung uns zugedacht hat. Immer wieder heißt es, die Vorstöße und Gegenangriffe des geworfenen Feindes abzuwehren.

Es ist ein schwieriges Gelände, in dem wir uns halten müssen. Die weiten Wälder bieten gerade der französischen Defensivtaktik mit ihren partiellen Gegenstößen die besten Chancen. Und stürmt unsere Infanterie, so klettern die gewandten Piou-Pious auf die Bäume und schießen von dort unsere Leute ab. Wir reiten durch herrlichen Buchen- und Eichenwald, aber sein Ausgang steht unter Feuer. Die Franzosen kennen hier im Vorgelände der Festung Epinal jede Entfernung und haben sich auf alle wichtigen Geländepunkte eingeschossen.

Wie eine Sense mäht das französische Streufeuer den Waldrand ab. Trotzdem gelingt es, die Batterien in Stellung zu bringen. Allein kaum stehen sie, so fasst sie das feindliche Granatfeuer mit einer Heftigkeit, dass die Bedienung sich eng an die Schutzschilde schmiegen muss. Wie niedergedrückte Pudelhunde im Regenschauer lassen Geschütze und Kanoniere das wütende Feuer über sich ergehen.

Die französischen Granaten haben uns nicht viel getan. Schlimm ergeht es jedoch dem Nachbarregiment, das einige Batterien zur besseren Unterstützung der Infanterie vorschickt. Sie kommen während des Auffahrens in feindliches Feuer. Was von den Protzen der Vernichtung entkommen ist, flüchtet in den schützenden Wald.

Die gegnerische Artillerie ist nicht zu entdecken. Flieger werden zu ihrer Erkundung ausgesandt. Doch auch sie bringen heute nur unbefriedigende Meldungen. Die Franzosen sind Meister in dem verdeckten Aufstellen ihrer Batterien.

Eine ungemütliche Situation, wenn man dem Gegner so gar nicht an den Leib kann! Überdies fängt es an zu regnen, tröpfelnd erst, dann stärker und stärker, bis ein wahrer Wolkenbruch uns bis auf die Haut netzt.

Mit dem Einbruch der Nacht ist das Feuer verstummt. Wie nasse Schleier hängt es vor unseren Augen. Mit gesenkten Köpfen gehen die Pferde auf grundlosen Wegen.

Irgendwo im Wald suchen wir uns unser Nachtquartier. Zu essen hat es heute nichts gegeben; Feuer dürfen wir nicht machen. Wir haben kein Stroh und keine Zelte. Von unten läuft das Wasser in unsere Kleider. Durch das Blätterdach plätschert rhythmisch der Regen auf die Gesichter. — Und doch umfängt uns der Schlaf, wohltuend und friedenbringend . . .

Während der Morgendämmerung wurden die Batterien vorgeholt. Auch der Regimentsstab ging vor und grub sich am Hang in einer Hecke eine Beobachtungsstelle. Es war dasselbe Spiel wie gestern, nur dass auch wir heute gut gedeckt und eingegraben waren. Mit einem riesigen Munitionsaufwand streuten die Franzosen den Wald und die Hänge ab. Unsere Hecke musste ihnen besonders verdächtig erscheinen; denn wir erhielten verschiedene Male so konzentriertes Feuer, dass wir unser Scherenfernrohr einzogen und uns eng an die Wandung unseres kleinen Grabens schmiegten. Am Nachmittag überflog uns ein französischer Eindecker. Er flog so tief, dass man deutlich die Rosetten des nationalen Abzeichens erkennen konnte. Ohnmächtig zerplatzten neben ihm unsere Schrapnells. Und gleich darauf machte er die gefürchtete Schwenkung, die der eigenen Artillerie anzeigt, wo der Gegner steht.

Wir wussten, jetzt bekamen wir Feuer, kein Streufeuer, sondern gezieltes. Und es ließ nicht lange auf sich warten.

Das Singen in den Lüften begann wieder. Mit der Zeit bekommt man eine solche Übung, dass man aus dem pfeifenden Laut der die Luft durchschneidenden Granaten und Schrapnells nicht nur die Richtung, sondern auch Zeit und Ort des Krepierens ziemlich genau bestimmen kann. So hörten wir, noch ehe die großen Vögel da waren, wohin sie flogen.

Mit hohlem Plumps fuhren die „Ausbläser“ und „Blindgänger“ in den lehmigen Boden. Das Krachen der krepierenden Geschosse gellte in den Ohren. Vor und neben unserer kleinen Insel im Feuermeer krachte und platzte es.

Allein es kam näher. Dem brechenden Krachen folgte es wie Hufschlag galoppierender Pferde. Das waren die Erdschollen, die die einschlagenden Geschosse auswarfen.

Wir duckten uns hinter den Wall. Da fuhr die erste Granate in die Hecke. Schwarz und drohend stieg die Fontäne auf.

Und Schuss auf Schuss. Ein jähes Reißen in den Ohren, ein dumpfer Druck um den Kopf. In der Böschung schlug die Granate ein. Polternd fällt ein Lehm- und Erdregen auf die Zusammengekauerten. Einen Meldegänger traf ein Sprengstück tödlich in den Kopf; dem neben ihm Liegenden rann es warm und rot über die Schulter. Widerlich zieht der Pulverdampf durch die Grube.

Einen feindlichen Vorstoß sollte das heftige Feuer vorbereiten. Nicht weit kamen die französischen Schützen. Dagegen tönt es jetzt hell und klar mit der Abenddämmerung aus dem Grund: „Rasch vorwärts gehn! Rasch vorwärts gehn! Rasch! Rasch! Rasch!“ — das Sturmsignal unserer Infanterie.

Vor Epinal

Im Gefecht bei Nossoncourt

ie letzten Augusttage lagen wir mit drei Batterien — drei waren Korpsreserve — bei Nossoncourt in der Schützenlinie. Die Abteilung war nach dem letzten abgewiesenen Durchbruchsversuch der Franzosen vorgestoßen, ein wenig ins Ungewisse hinein; denn Divisions- und Brigadebefehl gaben nur allgemeine Anweisungen. In dem unübersichtlichen Gelände ließ sich nur schwer feststellen, wie weit der Feind eigentlich zurückgegangen war.

Als die Batterien auf zurückgehende Infanterie stießen, gingen sie in Stellung. Der Anblick der breit und sicher aufgepflanzten Geschütze gab dem Bataillon, das vor überlegenen Kräften wich, neuen Mut. Es kam zum Stehen und grub sich vor und neben den Batterien ein. So kamen wir in die vorderste Linie.

Rechts und links heftiges Schützen- und Maschinengewehrfeuer. Bei dem hin und her wogenden Gefecht, den ein wenig durcheinander gebrachten Verbänden lässt sich nur schwer sagen, welche der Dörfer noch in den Händen des Gegners, welche von den Unsrigen schon genommen.

Von links her strömt es in dichten Scharen über die Hänge. Ist es vorgehende eigene Infanterie? Ist es weichende feindliche? Weder Helme noch rote Hosen sind in dem Morgenduft erkennbar. Doch deutlich sieht man die langen Mäntel der laufenden Schützen. Es sind Franzosen. — Ein fieberhaftes Richten und ein lustiges Scheibenschießen. Wie Hasen in einem Kesseltreiben läuft es durcheinander. . . Wir liegen und warten. Die Stellungen halten, lautet der Befehl.

Wir liegen und warten auf den Angriff. Aus den dichten Wäldern heraus, die den ganzen Horizont säumen, müssen die Franzosen kommen.

Die Sonne brennt herunter. In dem Kartoffelacker, in dem wir uns eingegraben, liegen wir und warten. Kein Feind lässt sich sehen. Aber ein Hagel von Geschossen ergießt sich über uns. Hinter dem Walde versteckt stehen die französischen Batterien. Sie können uns nicht sehen, allein sie streuen die ganze Linie ab. Eine kolossale Artilleriemasse müssen sie dort zusammengezogen haben: Feldgeschütze, Rimailho-Haubitzen und lange Kanonen. Die ersteren tun uns nicht weh. Die Wirkung der französischen Feldartillerie war bisher müßig, aber Rimailhos und die langen Kanonen haben wir fürchten gelernt.

Es wird hier wohl längeren Halt geben. So wird im nahen Dorfe Unterkunft für den Stab gesucht. Der Ort ist verlassen und öde; nur das Vieh blieb zurück. Es ist wie im Märchen. Die Tiere haben sich losgerissen und von Straßen und Häusern Besitz ergriffen. Ein alter abgetriebener Schimmel steht hilflos-verwundert auf dem Hof. Ein Schwein schnüffelt in der Küche, im Schlafzimmer blökt ein Kalb. Vor der Haustür liegt noch immer wachsam knurrend der Hund und weicht erst dem Steinwurf. Gespenstisch aber wird das Bild im Keller, in den verzweifelt mit milchstrotzendem Euter die Kuh gestürzt. Im ungewissen Licht droht dem Eindringling der gehörnte riesige Kopf unheimlich entgegen.

Ein großes Gehöft wird als Quartier ersehen, der hereingebrochene Schutt notdürftig weggeräumt, die Pferde in Stall und Scheune untergebracht, Matratzen zusammengetragen. Bald brennt auf dem Herd unter dem alten Kaminumbau ein flackerndes Feuer.

Noch mehr Truppen liegen im Ort, da heißt es, sich rechtzeitig verproviantieren: zwei Milchkühe werden in den Stall gestellt, dazu ein Kalb und ein paar Schweine. An Fleisch leiden wir ja keinen Mangel; nur Brot haben wir seit Tagen nicht mehr gesehen. Kartoffeln müssen es notdürftig ersetzen.

Wir haben nicht viel zu tun. Vom Feind ist nichts zu sehen. So wird nur von Zeit zu Zeit gegen den Waldrand gestreut.

Es wäre recht gemütlich, wenn die französischen Batterien nicht andauernd herschössen. Besonders auf unser Dörfchen haben sie es abgesehen. In seinen friedlichen Straßen begegnet man ihren Schrapnells und Granaten. Sie reißen Löcher in den Boden und fahren krachend in die Häuser. Zahlreich ist das getroffene Vieh. Quer über der Straße, auf der es friedlich getrabt, liegt ein rosiges Schweinchen. Die Granate hat ihm die Schenkel abgerissen. Nicht weit davon eine Kuh. Schon haben ihr die Verwesungsgase den Leib aufgetrieben, dass sie alle viere starr, wie hilfesuchend von sich streckt.

So geht es Tag für Tag, aber man gewöhnt sich daran. Am Dorfbrunnen füllt ein Offizier die Feldflasche, während es vor und hinter ihm einschlägt. Als er den Platz verlassen, schlägt eine Granate in das Haus, an dem er gestanden. Brandwolken wirbeln auf. Bald steht es in hellen Flammen.

In dem Schuppen hinter unserem Haus fanden wir beim Einzug einen Toten. Beim Hühnerrupfen hatten ihn die eingeschlagenen Granaten überrascht. Zusammengekauert hockte er da. Noch lag neben ihm das halbgerupfte Huhn. Das ist auch ein Soldatentod, wenn auch kein schöner.