3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Vampir zu sein nervt. Unsterblichkeit ist für Ian ein ungewolltes Geschenk, das er nicht einmal zurückgeben kann. Deshalb sucht er Zuflucht in der Einsamkeit und Stille mexikanischer Unterwasserhöhlen. Die willensstarke Höhlentaucherin Luna erforscht und kartiert zusammen mit ihren Freunden bisher unbekannte, geflutete Höhlen. Nach einem verheerenden Taucherunfall wird plötzlich alles anders – für Ian und Luna. Und extrem gefährlich, denn sein Interesse an ihr beschert beiden mächtige Feinde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

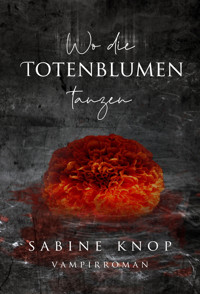

Wo die Totenblumen tanzen

Sabine Knop

Selbstverlag

Impressum

Wo die Totenblumen tanzen

2. Auflage 2023 Copyright Sabine Knop

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Sabine Magdalene Knop (PID:23aa18) c/o auko.media Torgauer Str. 1A 04838 Eilenburg Deutschland / Germany / Allemagne

E-Mail: [email protected] Website: www.sabine-knop.de Instagram: @sabine_knop_schreibt

Korrektorat: Sarah Di Fabio – www.zeilensucht.de Illustrationen: Franziska Legutko Umschlaggestaltung: Consuelo Parra

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der eng bemessenen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar, sofern keine vorherige schriftliche Zustimmung des Autors eingeholt wurde. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, die öffentliche Zugänglichmachung und die Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Für alle Abenteurer und Neugierigen

Prolog

Schlacht von Stirling Bridge Schottland 1297

Sein Gesicht ist nass und klebrig. Der Geruch von Schlamm und Blut steigt ihm in die Nase.

Wo bin ich?

Er ist sich sicher, gerade aufgewacht zu sein, doch sein Körper gehorcht ihm nicht. Wie in einem Albtraum steckt er reglos in dem Gefängnis seiner eigenen Hülle fest. Er kann spüren, dass sein rechtes Auge mit dem Rest seiner Gesichtshälfte vom Ohr bis zur Nasenspitze im Dreck liegt.

Er kann die Brocken aus feuchter Erde und kleinen Steinchen in seinen Nasenlöchern fühlen. Wahrnehmen, wie sich der Boden gegen sein Augenlid und seine Wange drückt. Fest rechnet er damit, beim nächsten Atemzug am Morast zu ersticken. Doch der Impuls kommt nicht. Er atmet nicht.

Hätte er einen Puls, würde der jetzt, bei dem Gedanken zu sterben, anfangen zu rasen, wenn er nicht bald Luft holt. Die Fragen in seinem Kopf überschlagen sich.

Ist er etwa als Geist in seinem verwesenden Körper gefangen?

Kann es denn sein, dass ich tot bin?

Der Drang zu weinen und zu schreien, baut sich kurz in ihm auf, nur um sich in der nächsten Sekunde aufzulösen wie nebliger Atem im Winter.

Reiß dich zusammen!

Er sammelt all seine Kräfte und stellt sich vor, wie er einatmet. Wie die kühle Luft, die ihn umgibt, durch seine Nase hereinströmt und dann wohltuend auf den Rachen trifft, nur um umgehend durch die Luftröhre in die Lungen zu gleiten.

Seine Brust würde sich füllen, bis sein Brustkorb spannt, und seinen Körper wenigstens ein bisschen aus diesem Schlamm herausdrücken. Doch nichts tut sich. Nicht einmal das Verlangen atmen zu müssen, stellt sich ein. Dafür nimmt er das scheuernde Gefühl der Erdteilchen und den metallischen Geschmack des darin vermischten Blutes in seinem Mund wahr. Könnte er den Kiefer bewegen, würde der feine Erdsand dazwischen ein unangenehmes Knirschen erzeugen.

Jedes Detail seines Körpers wird ihm bewusst. Selbst seine Augen kann er nicht öffnen. Wenn er sich nur erinnern würde, wo er ist. Dann wüsste er vielleicht auch wieder, warum er sich nicht bewegen kann.

Warum er hier in diesem Matsch liegt, der sich so eisig anfühlt, als würde er auf einem zugefrorenen See liegen. Es ist, als ob sein Körper registriert, dass es kalt ist, doch davon nicht beeinflusst wird. Es gibt keinen Kälteschmerz, kein Unwohlsein.

Er holt seine Sinne von der Wanderung durch seinen Leib zurück und versucht herauszufinden, wo er liegt. Es ist schlammig und überall um ihn herum befindet sich Blut. Warum sonst sollte der Brei in seinem Mund so intensiv nach Metall schmecken? Er weiß, dass es nicht nur von einem einzigen Menschen stammt. Wie er das wissen kann, versteht er selbst nicht.

Genug von dem widerlichen Geschmack nach Tod.

Vielleicht kann er ja etwas hören, das ihm weiterhilft. Als würde er zum ersten Mal seiner Umwelt lauschen, fokussiert er sich ganz auf die feinen Schwingungen, die auf seine linke Hörmuschel treffen. Das stetige Rauschen in seinem rechten, von Schlamm gefüllten Ohr, ignoriert er dabei. Nun weckt das Strömen von Wasser seine Aufmerksamkeit.

Es fließt schleichend und gluckernd vor sich hin. Nicht gleichmäßig und ungehindert wie in einem Flussbett, sondern leicht aufgewühlt, als müsste es ungewohnte Hindernisse umgehen. Teilweise klatscht es reißend auf Gesteinsbrocken. Etwas näher fließt es elegant klimpernd um kleinere, nicht so unnachgiebige Objekte.

Dort, wo Wasser in den Schlamm dringt, steigen Bläschen aus dem Morast auf und verkünden den Sieg des Flusses und seine Eroberung des neuen Landes. Er kann das Trommeln von Tropfen auf Blech vernehmen und unweit davon entfernt hört er ein kaum wahrnehmbares Aufstöhnen eines Verwundeten.

Es ist unmöglich und doch hat er den Eindruck, dass er hören kann, wie der letzte Atem den Mund des Mannes verlässt. Schwach und leise wie ein Geist im Mondschein. Im selben Augenblick stoppt ein zartes, rhythmisches Klopfen, das ihm zuvor gar nicht aufgefallen war.

Doch nun, wo es verstummt ist, schreit es ihn förmlich an. Hat er gerade jemanden sterben gehört?

Ein Fluss mit großen Steinen, Schlamm getränkt mit Blut, ein sterbender Mann … Dann erinnert er sich wieder. Stirling Bridge! Ich bin auf dem Schlachtfeld!

Stirling Bridge. Die Schlacht gegen die Engländer! Das Lager der Schotten liegt dort hinter der Brücke. Sein Lager. Er hat gekämpft und es hat gar nicht gut für sie ausgesehen, wieder einmal. Die Engländer hatten einfach viel mehr Kampferfahrung als er und seine schottischen Brüder.

Immerhin hat er sich selbst schon in zwei Schlachten behaupten können, doch auch in diesen war er nur knapp mit dem Leben und die Schotten mit einer Niederlage davongekommen. Dennoch hat er dabei etwas gelernt, indem er den Kampfstil einiger Soldaten beobachtete. Dabei hat er besonders den mit den eisblauen Augen und dem Lächeln eines Wahnsinnigen im Blick gehabt. Die Freude, mit der dieser Fremde tötete, hat ihn dermaßen angewidert, dass er sich schwor, ihn zur Strecke zu bringen. Jemand, der im Kampf auf die Gliedmaßen seiner Gegner zielte, um sie anschließend verstümmelt im Dreck verrotten zu lassen, hatte keine Ehre, kein Gewissen und sollte nicht am Leben bleiben.

Er hat sich fest vorgenommen, egal wie die Schlacht in Stirling Bridge ausging: Dieser eine Soldat sollte fallen! Der Fremde war schnell, ein geübter Krieger. Doch für seine Hiebe, die Hände, Arme und ganze Beine abtrennten, holte er weit und hoch aus. Dabei entblößte er für einen kritischen Moment seinen eigenen Torso.

Dieses Wissen wollte er nutzen, um den furchterregenden Gegner aufzuschlitzen wie ein Schwein. Die Schlacht war unerbittlich und er sah schon, wie seine Mannsleute dabei waren, wieder eine Niederlage zu erfahren. Doch der Nachschub der Engländer machte einen entscheidenden Fehler.

Mit Mann, Pferd und schwerem Geschütz nahmen sie die alte Brücke, die über den Fluss auf das Schlachtfeld führte. Völlig überfordert von dieser ungewohnten Last, brach die Holzbrücke in sich zusammen. Das Wasser riss einige Soldaten mit sich, andere ertranken, denn sie wurden durch die modernen Waffen und Rüstungen auf den Grund des Flusses gezogen.

Diesen Vorteil nutzten die Schotten für sich. Die Ablenkung und geschwächte Moral der Engländer brachten einen nie erhofften Wendepunkt. Endlich hat er Auge in Auge mit dem englischen Soldaten ohne Seele gestanden. Der kalte Blick war, zusammen mit einem Lächeln, auf ihn gerichtet.

Ein Geräusch reißt Ian aus seinen Erinnerungen. Ein feuchtes Schmatzen erklingt auf dem Schlachtfeld. Etwas drückt sich in den Schlamm, nur um sich kurz darauf schmatzend wieder aus dem Vakuum herauszuziehen.

Es erinnert ihn an die Laute, die seine eigenen Beine verursachten, wenn er auf dem vom Regen vollgesogenen Feld seine Saat ausbrachte. Füße, die sich vorankämpfen. Mühsam, behäbig und doch stetig. Mit einem Mal verstummen die Schritte.

Jemand räuspert sich kraftvoll und laut, nur um anschließend auszuspucken. Dann wird ein Stück Stoff umgeschlagen und das Klimpern von Metall folgt. Der Stift einer Schnalle wird gehoben und das Leder eines Gürtels schlängelt sich hindurch. Das schneidende Singen einer Klinge, die aus ihrer Scheide gezogen wird, lässt Ians Nackenhaare hochfahren.

Der Fluchtreflex funktioniert also noch!

Zumindest lässt das Geräusch des Metalls eine Regung in seinem Körper zu. Somit kann er nicht tot sein, auch wenn er immer noch nicht atmet. Doch damit kann er sich jetzt nicht befassen. Ein ungutes Gefühl überkommt ihn. Der Fremde schnalzt zufrieden mit der Zunge.

»Das dürfte ein paar Münzen wert sein!« Mit einem schneidenden Ton gleitet das Schwert zurück in seine Scheide.

Das Klingeln der Schnalle verrät Ian, dass der Unbekannte sich den Gürtel selbst umlegt.

Das kann nur ein Leichenfledderer sein!

Wenn er sich nur bemerkbar machen könnte.

Andererseits, wenn ein solcher Schlag Mensch einen Schwerverletzten auf dem Schlachtfeld findet, würde er ihm helfen? Oder würde er ihn endgültig zum Schweigen bringen, damit er sich an ihm bereichern kann?

Ian weiß es nicht und er will es auch nicht herausfinden. Wieder fordern die Geräusche um ihn herum seine Aufmerksamkeit. Der Plünderer atmet schwer und angestrengt. Ein Stöhnen entkommt ihm und direkt darauf folgt ein entsetzliches Knarzen von Metall auf einer glatten Oberfläche. Es knackt dreimal, dann ploppt es, als würde ein Korken aus einem Wasserbeutel gezogen. Der Fremde jubelt triumphierend: »Was für ein Prachtstück von Backenzahn!«

Das ist genug! Ich muss hier weg!

Er hat das Gefühl, der Fremde steht weiter weg, als sein Gehör ihn glauben lässt, doch schon bald wird er versuchen, auch seine Zähne zu nehmen und alles andere, das er am Körper trägt. Noch einmal sammelt er alle Kraft, die er hat. Er versucht, seinen Muskeln zu befehlen, ihn umzudrehen, damit er sich aufrichten kann.

Doch bis auf ein ersticktes Grunzen bringt er nichts zustande. Das Schmatzen setzt wieder ein und der Mann, der sich an den Toten bereichert, stößt auf einen Gefallenen, bei dem Ian noch einen sehr schwachen Herzschlag wahrnimmt. Die Schritte des Fremden schreiten neben das schwach schlagende Herz und verweilen dort kurz. Stoff wird zusammengedrückt.

Ian kann hören, wie der Verletzte, der zuvor auf der Seite gelegen haben muss, auf den Rücken fällt. Ein ersticktes Husten entkommt ihm. Das Rasseln in seinen Lungen, das kleine Regentropfen die Luftröhre hinaufbefördert, zeigt Ian unweigerlich das Bild von jemandem, der Blut ausspuckt, während er um Hilfe fleht.

Erneut vernimmt Ian das Singen von Stahl. Die Klinge schneidet durch Haut und Fleisch, worauf ein feuchtes Gurgeln erklingt.

Dann ist auch dieser schwache Herzschlag verstummt. Das beantwortet zumindest, ob der Fremde ihm helfen wird, wenn er bei ihm angekommen ist. Er erwartet als Reaktion auf diese Erkenntnis, dass sein Körper wieder einen Fluchtreflex zeigt. Hofft, dass er sich wenigstens umdrehen oder das Schwert greifen kann. Er weiß wieder, dass es direkt an seinen Fingerspitzen liegt. Doch nichts.

Frustrierendes, vernichtendes Nichts. Er kämpft innerlich. Befiehlt seinen Muskeln, sich anzuspannen, den Beinen, sich anzuwinkeln, den Armen, sich abzustützen und seinen Lungen zu atmen. Immer und immer wieder stellt er sich vor, wie er sich bewegt.

Wenn er nicht tot ist, warum klappt es dann nicht? Er grunzt mit jedem Versuch ein bisschen und bringt so seinen Rachen zum Vibrieren. Jedes Mal saugt das entstehende Vakuum gerade so viel Luft nach, um lediglich ein jämmerliches Grunzen zustande zu bringen. Doch etwas ändert sich, während er dieses erstickte Geräusch von sich gibt.

Das Vibrieren lenkt seine Aufmerksamkeit auf ein bisher unentdecktes Verlangen. Eine trockene Kehle? Ein Brennen in der Speiseröhre? Hat er mit der wenigen Luft, die seine Lungen einfordern, eine giftige Substanz aufgenommen?

Zusätzlich zu seiner Speiseröhre brennen jetzt auch Gaumen und Rachen wie Feuer. Das Gefühl droht ihn verrückt zu machen, falls er es nicht bald abstellt. Es fühlt sich an wie ein Zwang. Fordernd wie Hunger. Erregend wie der Anblick einer verbotenen Versuchung im Mondschein und unaufhaltsam wie der Untergang der Sonne am Ende eines Sommertages.

Er könnte sich mit offenem Mund in die tiefste Stelle des Flusses stellen und würde das Feuer in seinem Hals doch nicht löschen können. Ohne es wissen zu können, ist er sich sicher: Wasser, Wein oder Brot, selbst die Küsse einer wunderschönen Frau können diese Gier nicht stillen. Doch was er nicht weiß, ist wonach es ihm verlangt.

Eine Hand drückt sich gegen seine Schulter und reißt ihn aus seinen Gedanken. Eine weitere berührt seine Hüfte und stemmt ihn auf den Rücken. Der Plünderer ist bei ihm angekommen. Ian hat ihn durch seine Grübelei über diesen neuen Drang vergessen.

Wie leblos fällt er um, wobei ihm wieder ein Grunzen entkommt.

»Auch noch nicht tot, wie? Aber viel Leben steckt nicht mehr in dir.« Abfällig tritt der Fremde Ian gegen die Rippen. »Du brauchst das hier wohl nicht mehr.«

Der Dieb, der neben Ian kniet, beugt sich über ihn und greift nach dem Schwert, das neben seinem Kopf im Schlamm liegt. Ians Augen flackern auf und erblicken dabei direkt den Hals des Leichenfledderers. Obwohl es unmöglich ist, kann er die Schlagader unter seinem Ohr pulsieren sehen. Das Feuer in seinem Rachen breitet sich aus und droht wie bei einem Drachen als ein Feuerball aus seinem Mund zu schießen. Ohne darüber nachzudenken, reißt Ian seinen Kiefer auf und stürzt nach vorne.

Kühl läuft die erlösende Flüssigkeit in seinen Mund. Wie süßer Nektar kriecht sie dickflüssig seine Kehle hinunter und lässt seine Sinne tanzen. Als hätte er den köstlichsten Met auf der ganzen Welt in einem Zuge geleert. Er presst fester, will mehr von diesem lieblichen Trank, will den Rausch verlängern und die Kraft in sich weiterwachsen spüren.

Knack – Das Geräusch ist so nah und so laut, dass Ian erschrocken die Hände von sich wirft. Ein dumpfer Schlag ertönt, als hätte jemand einen Sack voll Gerste von einem Viehkarren fallen lassen. Doch das interessiert Ian nicht. Er ist wie hypnotisiert von dem, was seine Augen ihm zeigen. Obwohl vor ihm ein halb überschwemmtes Feld voller Leichen liegt, treibt ihm der Anblick beinahe Tränen des Glücks in die Augenwinkel. Der Fluss glitzert in hellen, graugrünen Tönen.

Der schwache Mond, der an einem wolkenverhangenen Nachthimmel steht, färbt alles in eine faszinierende Märchenwelt. Es ist eigentlich zu dunkel, um klar sehen zu können. Doch selbst die Stellen im Schatten, vom Mondlicht verborgen, vibrieren rhythmisch vor ihm. Wellenartig wird sichtbar, was ein Mensch sonst nicht wahrnehmen kann. Er könnte schwören, eine Maus im Gras zu erspähen. Während er den Blick über das Schlachtfeld gleiten lässt, kann er die gefallenen Soldaten erkennen. Einige, mit denen er gemeinsam gekämpft hat. Einige, die seine Gegner waren. Sein letzter Gegner …

Wo ist er?

Wieder erinnert Ian sich. Die Brücke war eingestürzt und es hat ein Durcheinander geherrscht. Er hat über die verwirrten Gesichter hinweggesehen und erkannte das Grinsen, in das er blickte, sofort.

Auch sein Widersacher bemerkte ihn, denn beide waren direkt aufeinander zugesteuert. Wie gewohnt riss der Soldat seine Klinge über den Kopf, in der Absicht, sie auf Ians Schulter niedersausen zu lassen. Ian hatte das schon erwartet und obwohl er sicher war, dass er sterben würde, wenn sein Gegner ihn treffen sollte, war er ihm entgegengerannt. Dabei hob er sein Schwert mit beiden Händen von der Seite seines Körpers nach oben. Die Schneide riss dem Engländer die Haut und die Bauchdecke bis zu den Eingeweiden auf.

Um den kommenden Schlag zu parieren, hat Ian vorgehabt, das Schwert noch weiter nach oben zu lenken. Doch der nasse Schlamm, voll Blut und Wasser des übertretenden Flusses, hat ihn den Halt verlieren lassen.

Er glitt ungewollt über den Boden, gefangen in der Drehung seines eigenen Schlages, bis er mit dem Rücken zu seinem Feind stand. Obwohl dieser bereits zum Tode verurteilt war, brauchte er nichts weiter zu tun, als den ausgeholten Schlag auf Ian niedergehen zu lassen. Er erinnert sich noch an den blendenden Schmerz im Rücken, während das Schwert durch Haut und Muskeln schnitt und schlussendlich Kerben in seine Rippen gezogen hat.

Der Schlag war so voller Kraft, dass er vornüber auf den Boden fiel. Er landete exakt in der Position, in der er erwacht war. Er kann beinahe noch spüren, wie sein Widersacher ebenfalls von der Wucht seines Schlages auf Ian gelandet war. Beide waren so liegen geblieben, bis die enorme Menge an Blut, die sich um sie ausbreitete, genauso kalt war wie der Schlamm.

Aber wo ist der Soldat dann jetzt?

Es hat niemand mehr auf ihm gelegen, als er wach wurde. Eine Hand auf seiner Schulter holt ihn zurück in die Gegenwart.

»Hey, du da! Was hast du mit Edwin gemacht?!« Ian kann noch einen kurzen Blick nach unten werfen, um zu sehen, dass besagter Edwin leblos und kreidebleich mit gebrochenem Genick vor ihm auf der Erde liegt. Dann nimmt er aus dem Augenwinkel wahr, wie das glitzernde Metall eines Kurzschwertes auf ihn zusaust. Blitzschnell und mit unmenschlichen Kräften greift er den Arm des Unbekannten. Er merkt, wie sich sein Gaumen verhärtet und ein Gefühl im Zahnfleisch entsteht, als ob neue Zähne, wie durch ein Gummiband gespannt, aus seinem Kiefer schießen.

Ohne darüber nachzudenken, treibt er diese Zähne in die Kehle des Mannes vor sich. Die Erfahrung steht in keiner Weise dem Rausch beim ersten Mal nach. Er spürt, wie sich seine Hose im Schritt strafft, doch er hat jetzt keine Zeit für Scham.

Dieser Geschmack und das Gefühl der Kühle im Hals, gepaart mit den sich aufpumpenden Muskeln in seinem Körper, ist mit nichts zu vergleichen, was er je zuvor gespürt hat. Er versucht, jeden Tropfen aus seinem Gefäß zu pressen wie aus einem Wasserbeutel. Ein herzzerreißender Schrei ertönt und Ian lässt erschrocken von seinem Opfer ab.

Blut läuft kitzelnd von seiner Unterlippe zu seinem Kinn. Er wischt sich die Feuchte geistesabwesend mit dem Handrücken ab. Dabei bemerkt er, dass er etwas in der Hand hält. Einen Arm … Ian hat dem Fremden einen Arm ausgerissen und es nicht einmal gemerkt!

Das Gemurmel im Lager hinter der Brücke ist lauter geworden. Sie müssen den Schrei gehört haben. Speere, Äxte und Schwerter werden aus ihren Halterungen oder vom Boden um die Lagerfeuer gehoben.

Sie werden kommen, um nachzusehen, wer auf dem Schlachtfeld noch schreit.

Werden sie ihn freudestrahlend begrüßen oder ihn als Geist verfluchen und versuchen, ihn zu töten? Aber was viel wichtiger ist, wird er seine eigenen Brüder töten, so wie die beiden Leichenfledderer?

Er hat keine Erklärung für das, was hier gerade passiert ist. Immer noch quält ihn dieses unstillbare Verlangen. Er muss fort. Ohne sich umzusehen, dreht er sich vom Lager weg und rennt los. Nur um Sekunden später mit einer lachenden Frau zusammenzustoßen und mit dem Hintern im Schlamm zu landen. Sie ist einen Kopf kleiner als er, hat kupferrote Haare und smaragdgrüne Augen.

Während sie ihm völlig unberührt von dem Zusammenstoß aufhilft, sagt sie: »Ganz ruhig, Ian. Ich kümmere mich um dich.«

Ian schaut ziellos umher, die Geräusche und Emotionen in ihm verwirren ihn. Dann erblickt er ein paar Schritte hinter der Frau den Mann mit den eisblauen Augen. Er sieht Ian an, doch diesmal ohne Lächeln.

Kapitel 1

Das tut ganz schön weh, ist Ians erster Gedanke, als er wieder wach wird. Obwohl er nicht sterben kann, hat er doch Schmerzen und sind diese nicht mehr auszuhalten, wird er ohnmächtig. Das Wasser in seiner Lunge brennt, aber da er keine Luft zum Leben braucht, ist das nur ein nerviger Nebeneffekt. Er hätte den Atemreiz abstellen können, so wie er es macht, wenn er sich an seine Beute anschleicht. Doch dann wäre es kein Selbstmordexperiment mehr.

Der Schmerz hat sich gelohnt! Diese Ruhe unter Wasser ist es wert gewesen, zu erfahren, wie sich Ertrinken anfühlt. Sie lässt ihn beinahe vergessen, dass er seine Zeit damit verbringt, der Welt zu entfliehen, indem er derartige Experimente unternimmt. Eine Stille wie jetzt gerade, hat er in seinem Leben zuvor noch nie erlebt.

Wegen der Ruhe und Entschleunigung hatte Ian schon früher die Cenoten in den mexikanischen Dschungeln aufgesucht. Es sind magische Orte. Die Senklöcher wurden schon von den Maya als heilige Stätten verehrt.

Meist liegt der Wasserspiegel etwas tiefer als der Waldboden und Ian muss springen oder klettern, um ins Wasser hinein- oder hinauszugelangen. Mittlerweile sind viele dieser Orte für Touristen erschlossen und die Stille wird durch Gruppen von Schnorchlern oder schreienden Frauen, die Zipleinen runtersausen, unterbrochen.

Auch deswegen hat Ian eine ganze Weile nicht mehr darüber nachgedacht, wieder einen solchen Ort zu besuchen.

Doch dann war er das Hamsterrad, in dem er lebte, so leid, dass er sich nach der Stille und dem Gefühl der Zeitlosigkeit eines solchen Ortes sehnte. Auf einer Erkundungstour durch den Dschungel fand er dann dieses leuchtende Juwel. Kristallklares Wasser rief nach ihm und lud ihn ein, sich auf die grünen, schimmernden Felsen zu setzen, die an manchen Stellen nur knapp unter der Wasseroberfläche schlummerten. Der Sprung ins Wasser war tief, mehrere Meter trennten den Boden vom kühlen Nass.

Heute Morgen war ihm die Stille an der Oberfläche nicht mehr genug gewesen. Das Geschrei der Dohlengrackeln hat ihn auf eine Idee gebracht. Er wollte in Erfahrung bringen, ob er das schrille Gekreische der Vögel, auch noch unter der Wasseroberfläche hören konnte. Dabei wollte Ian gleich feststellen, ob ein Vampir nicht doch durch Ertränken getötet werden konnte.

Ohne groß darüber nachzudenken, hat er es kurzerhand ausprobiert. Jetzt wird das Brennen in seinem Rachen, die Luftröhre hinunter und bis in seine Lungen schon besser. Er heilt schnell, selbst die Ohnmacht hat nur ein paar Minuten gedauert.

Es ist immer noch Tag und Ian erkennt, wie klar und hell es selbst auf dem Grund noch ist. Ein normaler Mensch würde jetzt nur verschwommene Konturen wahrnehmen, doch er sieht nicht nur mit seinen Augen. Seine Sinne funktionieren ähnlich wie die Echoortung von Fledermäusen und Pottwalen. Alles, was für einen Menschen unscharf ist, wird für ihn durch diesen zusätzlichen Sinn geschärft und glasklar. Ihm fällt auf, dass dieser im Wasser etwas träger ist als an Land.

Faszinierend.

Würden nicht winzige Spitzmaulkärpflinge wie silbrig glänzende Diamanten vor ihm herschwimmen, hätte er schwören können, dass er in der Luft schwebt. So sauber ist das Wasser, in dem er sich befindet.

Während er sich umsieht, entdeckt er mit grünen und braunen Algen bewachsene Felsen und abgebrochene Äste von den Bäumen über der Cenote. Die Wände um ihn herum sind nicht mehr aus Erde, sondern aus Stein und Fels. In einigen sind kleine Hohlräume, in denen sich die Fische tummeln. Eine Wand verschwindet im schwarzen Schatten unter einem Überhang. Dahinter bleibt alles Weitere verborgen.

Was wohl dort ist?

Ian möchte es herausfinden und schwimmt immer weiter und weiter. Er bemerkt einen großen horizontalen Spalt am Fuß der Wand. Wie die Mäuler zweier Monster, die versuchen, sich gegenseitig zu verschlingen, rahmt die gezackte Öffnung die dahinterliegende Schwärze ein.

Unbeeindruckt und vom Entdeckergeist erfüllt, schwimmt Ian der Öffnung entgegen und setzt seine Sinne ein, um auszumachen, was jenseits des Spalts liegt. Er ist so groß, dass zwei Personen übereinander und drei nebeneinander hindurchpassen würden.

Das Innere entpuppt sich als eine der gefluteten Höhlen, von denen man in der Yucatán-Gegend schon öfter gehört hat. Die ganze Region muss unterirdisch einem Schweizer Käse ähneln. Doch so wunderschön hätte er es sich nie vorgestellt.

Nach dem kurzen, mit schroffen dunkelbraunen Felsen bekleideten, Eingang nimmt das Gewölbe eine leichte Linkskurve und heißt ihn mit den weißesten Kalksteingebilden willkommen, die er je gesehen hat. Der Gang ist gerade breit genug für eine Person und etwa drei Meter hoch. Links und rechts neben ihm liegen Wälder aus weißen Kalksteinsäulen. Einige stark und imposant wie Baumstämme, andere eher wie zarte Setzlinge, die erst noch wachsen müssen. An der Decke hängen lange, nadelartige Stalaktiten, die wirken, als wären sie die Blätter dieser eigenartigen Bäume. Ian bewegt sich wie ein Reh im Unterholz, darauf bedacht, bloß nichts zu berühren.

Auf keinen Fall will er beim Schwimmen aus Versehen gegen diese Wunder der Natur treten und sie damit womöglich zerstören. Nach ein paar Metern wird sein Weg wieder etwas breiter und er findet sich in einer kathedralartigen Halle wieder. Die weißen Kalksteingebilde werden größer. Mächtige Säulen, die den Eingang zu einer anderen Welt zu bilden scheinen. Sie wirken etwas weniger rein. Staub und Sedimente haben sich auf ihren geschichteten Stufen abgesetzt und machen den Raum mit seinen braungrünen Felswänden noch dunkler.

Ein guter Ort für eine Pause.

Wie schon seit der engen Passage zieht er sich mit den Händen voran und lässt den Körper und die Beine vorsichtig hinterherschweben. Er dreht sich um, damit er den nun hinter ihm liegenden Kalksteinwald beobachten kann, und legt sich flach auf den Boden. Dieser Ort ist dunkel, still, alt und vor allem einsam. Genau das, was er gesucht und gebraucht hat.

Ian kann nicht mehr viel anfangen mit der Welt da oben. Er hat es satt. Jeder Tag ist derselbe. Ohne Ziel, ohne Sinn. Nichts passiert, außer dass er Menschen das Leben nehmen muss, um zu existieren. Dass er nur Godric hat, um sich auszutauschen, ist auch nicht besonders hilfreich.

Wie vor 700 Jahren empfindet sein Mitbewohner das Töten als lustige Freizeitbeschäftigung und hat keine weiteren Gesprächsthemen als Nahrungsbeschaffung und Frauen. Daher bleibt Ian ein paar Stunden hier und genießt die Ruhe, sieht sich die uralten Steinformationen an und fühlt sich schwerelos. Irgendwann muss er leider doch wieder zurück in die Wirklichkeit.

Weg von seinem neuen Lieblingsplatz und zurück zu Godric. Ians Kleidung ist schon wieder staubtrocken und von Sediment-, Erd- und Pflanzenflecken übersät. Die übernatürliche Geschwindigkeit, mit der er sich fortbewegen kann, wirkt in dem heißen Klima Mexikos wie ein Föhn. Im Schutz des Dschungels ist er eine ganze Weile mit einem breiten Grinsen gelaufen, ohne auch nur einer Menschenseele zu begegnen. Die Schreie der Dohlengrackeln stören ihn nicht mehr. Er sollte nicht mehr so streng mit diesen wunderschönen, schwarzblau schimmernden Vögeln sein. Immerhin versuchen sie ebenfalls, gegen den Krach der Welt anzukommen.

Bald kann er das unaufhörliche Rauschen der Autoreifen auf Asphalt hören. Die Carretera Federal 307 verläuft von Cancún nach Chetumal und ist das, was die Mexikaner unter einer Autobahn verstehen. Zwei Spuren in jede Richtung, längere Abfahrten oder Leitplanken sind kaum vorhanden und wer in eine Nebenstraße abbiegen will, muss vorher ein paar Meter auf dem Notstreifen fahren, um angemessen abbremsen zu können. Überholt wird sowieso von überall und langsam gefahren wird nur an den Bremsschwellen. Diese sind allerdings so effizient, dass es gleich wirkt, als würde das Auto ohne Reifen weiterfahren.

Ian hasst diese Straße am Rande des Nirgendwo. Sie ist laut, dreckig und zieht eine wahre Schneise menschlicher Ignoranz durch den Dschungel. Wie die Einheimischen auch, überquert er sie zu Fuß, ohne Ampeln und ohne Zebrastreifen.

Er muss darauf achten, dabei nicht so schnell zu sein, dass er jemandem auffällt und trotzdem schnell genug, um nicht von den teilweise 130km/h schnellen Autos erfasst zu werden. Aber was Menschen schaffen, ist für ihn ein Kinderspiel.

Auf der anderen Seite der Autobahn ist es nicht mehr weit bis Tulum und von dem kleinen Städtchen, das mittlerweile nur noch für die Touristen und ihre fünf Sterne All-Inclusive-Hotels zu existieren scheint, ist es dann nur noch ein Katzensprung bis zu seiner Unterkunft.

Etwas abgelegen von den großen Hotelketten direkt auf einem Felsvorsprung an der Küste, steht eine große, weiße Villa. Ein Eisentor schützt die Einfahrt vor ungebetenen Gästen. Die wenigen, die dieses Hindernis überwinden können, folgen dem gepflasterten Weg entlang akkurat geschnittenem Gras. Der Vorgarten lässt nicht im Geringsten erkennen, dass noch vor wenigen Metern die Welt in trockenem Staub unterzugehen droht. Die Auffahrt führt zu einem Wendekreis, in dessen Mitte ein Marmorbrunnen steht.

Dieser ist groß genug, um eine Fontäne in der Mitte zu beherbergen, die in Form einer Meerjungfrau angefertigt wurde. Sie räkelt sich rücklings auf einem Stein der Sonne entgegen. Dabei sprudelt ihr unaufhörlich Wasser aus dem Mund, das ihren üppigen Reizen entlang zurück in den Brunnen fließt.

Die dahinterliegende Villa wurde im Kolonialstil erbaut und ist zweistöckig. Ihre Front ist gesäumt von vier weißen Säulen, die vom Boden bis unter das Dach reichen. Beide Stockwerke haben bodenlange Sprossenfenster.

Ian bewundert kurz die Säulen des Hauses, die ihn an die Formationen in der Höhle erinnern. Dann öffnet er die rechte Seite der doppelflügeligen Eingangstür. Er ist noch nicht im Inneren der Villa angekommen, da erreicht ihn schon Godrics Stimme.

»Und, wie war’s?«, platzt es aus seinem neckischen Mitbewohner.

»Die Cocktails könnten mehr Alkohol vertragen und der Strand ist mir zu voll«, antwortet Ian. Godric kommt aus dem Salon an der Ostseite der Villa auf ihn zu. Dort hält er sich meistens auf. Ian kann zwar nachvollziehen, dass die Aussicht durch die Fensterfront auf das schier unendliche Meer vor Mexikos Küste hypnotisierend ist, doch dieser Raum ist in seinen Augen eine moderne Grabkammer.

Steriles Hochglanzweiß wohin man sieht. Selbst die abgehangene Decke mit dimmbaren LED-Spots ist in Hochglanz gehalten und spiegelt die Eintönigkeit ins Unendliche. Die Möbel haben keine Griffe und die natürlich ebenfalls weißen Sitzmöbel gehen in nahtloser Monotonie unter.

Die einzigen Farben, die es hier gibt, sind das Blau des Meeres und das Schwarz des Couchtisches. Der dunkle Ton dient einzig und allein dazu, dass der Besitzer der Villa sein Koks noch sehen kann, wenn er es vor sich ausbreitet. Der Raum ist eben genauso kalt und eintönig wie Godric, selbst seine blauen Augen finden sich in dem Panorama wieder.

»Deine Ironie ist schon mal nicht gestorben. Schön«, kontert dieser mit einem Lächeln. Er wird versuchen, jede Einzelheit aus Ian herauszukitzeln. Im Laufe der Zeit hat Godric richtige Dokumentationen zusammengestellt. Jede davon zeigt, wie Ian kläglich daran scheitert, sich selbst das untote Leben zu nehmen.

»Setz dich. Erzähl mir alles. Du warst lange weg. Länger als sonst. Was ist passiert?«, will Godric wissen.

Ian hat nicht einmal die Chance, einzuwenden, dass er jetzt lieber duschen gehen möchte. Godric würde ihn ja doch nicht in Ruhe lassen und mit ins Badezimmer will er ihn definitiv nicht nehmen.

Er lässt die Schultern hängen, atmet einmal protestierend ein und wieder aus und folgt ihm dann ins Innere seines persönlichen Interieur-Albtraums.

Völlig verdreckt setzt er sich auf einen der schneeweißen Sessel und reibt erstmal demonstrativ mit seinem Rücken gegen die Stofflehne.

»Unnötig, Ian. Also, was hast du gemacht?«, fragt sein Mitbewohner erneut und setzt sich ebenfalls.

»Dich wird es freuen zu hören, dass Vampire sich nicht ertränken können«, sagt Ian.

Godric schnappt sich blitzschnell ein Notizbuch und einen Stift von dem Beistelltisch neben der großen Ledercouch. Sie steht gegenüber der enormen Fensterfront. Bis auf Godrics missbilligenden Blick kommt das Bild einer Sitzung bei einem Psychologen nahe.

Ian weiß, dass er es als eine Art Running-Gag betrachtet. Seiner Meinung nach ist das Vampir-Dasein nicht so schlimm, dass er versuchen müsste, in mexikanischen Cenoten Abgeschiedenheit zu finden oder gar, sich dort umzubringen. Aber was weiß er schon?!

Wie kann man es nur länger als dreißig Sekunden in diesem Raum aushalten?

Er unterbricht das Reiben seines Rückens gegen die Lehne und macht mit seinem Hintern weiter.

»Das freut mich tatsächlich. Würdest du jetzt bitte damit aufhören!« Der genervte Gesichtsausdruck, der ihm da entgegen starrt, bringt Ian zum Lächeln.

Wer nimmt hier das Leben zu ernst?

Er stoppt langsam seine Bewegungen und sieht Godric an.

»Sobald das Wasser in die Lunge eintritt, brennt es vom Kehlkopf bis in die Bronchien. Der Reflex im Zwerchfell setzt gleichzeitig mit dem Drang zu atmen ein und kurz darauf wurde ich auch schon bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, brannte die Lunge noch, aber sonst war alles wie immer. Du solltest es mal ausprobieren.«

»Ja, das hört sich wirklich nach einem super Erlebnis an. Erst zu ertrinken und dann an der Oberfläche das ganze Wasser wieder auszukotzen, nehme ich an?« Godric kann das Augenrollen kaum verbergen. »Ich passe. Aber das hat doch nicht so lange gedauert?«

»Du hast recht. Am Grund der Cenote habe ich den Eingang zu einer gefluteten Höhle entdeckt. In ihr war es fast totenstill und wunderschön. Ich hätte ewig da drinbleiben können.« Mit einem Blick, der deutlich macht, dass er jetzt schon nicht mehr im selben Raum ist wie sein Gesprächspartner, dreht sich Ian dem Meer zu und flüstert: »Ich glaube, ich geh morgen wieder rein.«

Er beobachtet die beginnende Abenddämmerung. Sie ist kaum auszumachen, doch Ian kann sie bereits klar erkennen. Das Blau des Himmels wird sich schon bald für jeden sichtbar in Rot- und Orangetöne kleiden. Die Schatten auf den Wellen färben bereits das Meer dunkel. Die Nacht. Ian hat keine besondere Beziehung zur Nacht, doch was er an ihr schätzt, ist der reduzierte Geräuschpegel.

»Hallo? Erde an Ian? Ich geh mich jetzt amüsieren. Du musst auch hungrig sein nach deinem kleinen Experiment. Kommst du mit?« Der Notizblock landet klatschend auf dem schwarzen Kokstisch und holt Ians Gedanken zurück in den Raum. Godric steht mit erhobenen Augenbrauen und nach oben gerichteten Handflächen vor ihm.

Er, wie Ian glücklicherweise auch, ist untypisch groß für einen Mann aus dem 13ten Jahrhundert. Damals galten sie beide fast als Riesen, die daher zur Abschreckung, an vorderster Front in die Schlacht geschickt wurden.

Jetzt sieht Godric allerdings ganz anders aus als zu der Zeit im Unabhängigkeitskrieg.

An dieses ›Englischer-Tourist-Outfit‹ wird sich Ian nie gewöhnen. Seit sie in Mexiko sind, hat Godric das perfektioniert. Marken-Flip-Flops, fransige kurze Jeanshosen und Hawaiihemden … So viele Hawaiihemden.

Mit Oberarmen, die kaum in die Ärmel der Standardgrößen passen und Oberschenkelmuskeln, die bei jedem Schritt den Quadrizeps durch den Hosenstoff drücken, ist er wirklich nicht der Typ Hawaiihemd.

»Ähm … Ja, amüsieren. Sicher«, sagt Ian und legt den Kopf schief.

Sind das Schildkröten auf seinem Hemd?

»Gehen wir ins Gang-Viertel, Rotlichtviertel oder zu den Touristenfallen?«, fragt Ian. Im Gegensatz zu Godric amüsiert ihn nichts mehr daran, sich Nahrung zu beschaffen. Er macht sich nicht einmal mehr die Mühe, die Gedankenmanipulation einzusetzen. Dabei ist sie sehr leicht anzuwenden.

Er muss einem Menschen bloß tief in die Augen sehen und alles, was er sagt, wird zur einzigen Wahrheit seines Opfers. Doch Ian macht lieber schnell.

Er sucht sich ein Opfer aus, saugt es leer und fertig. Godric hingegen denkt sich ganze Szenarien aus und zieht es ewig in die Länge. Das ist sehr nützlich für die anschließenden Vertuschungsaktionen und erspart Ian, jemanden vergraben zu müssen. Dafür muss er sich aber das ›Drehbuch‹ merken.

»Du meinst wohl eher: Gehen wir nach Downtown oder zur Promenade? Heute darfst du mal entscheiden. Immerhin hast du sowas wie Geburtstag«, sagt Godric immer noch wartend.

Ian nimmt die Hand, die sein Mitbewohner ihm entgegenstreckt, und lässt sich von ihm aus dem Sessel ziehen. Belustigt verfolgt er, wie der Blick seines weißliebenden Freundes an Ian vorbei auf den Sessel trifft.

Wie ein Roboter beendet Godric seinen Gedanken mit: »Mal wieder«, und starrt dabei weiter auf das mit braunem Schlamm und grünen Algenresten besudelte Polstermöbel.

Ian macht einen Schritt vom Sessel weg, damit Godric eine noch bessere Sicht auf sein Werk hat, legt ihm eine Hand auf die Schulter und verkündet freudig: »Ich gehe jetzt erst mal duschen und ziehe mich um. Danach können wir zu den Gangs gehen, ein bisschen Streit tut uns beiden gut.«

Er klopft seinem Kumpel noch zweimal kräftig auf die Schulter und verschwindet genau in dem Moment, in dem Godrics Augenbrauen anfangen, sich zusammenzuziehen und ein kaum wahrnehmbares Knurren seiner Kehle entflieht.

Die Wut kann er gleich an jemand anderem auslassen.

Unter der Dusche lässt Ian das warme Wasser seinen Rücken hinunterlaufen. Mit geschlossenen Augen stellt er sich vor, er wäre bei Regen in der Cenote. Er muss unbedingt wieder dorthin. Vielleicht kann er ja erkunden, wie weit diese Höhle unter den Dschungel reicht.

Diese Gedanken sind eine willkommene Abwechslung zu dem sonstigen Gefühl, alles schon gesehen und erlebt zu haben. Der schleichende Gedanke von ›Endstation‹ macht sich oft in ihm breit und droht, ihn in den Wahnsinn zu treiben. Tag ein Tag aus nur viel zu leichte Spielchen mit seinen Opfern und Godrics Intrigen. So fühlt sich sicher ein menschliches Leben in der Dauerschleife eines monotonen Jobs an. Nur wird bei Menschen noch geheiratet und geschieden, geboren und gestorben. Menschliche kleine Dramen erheitern den Alltag.

Godric ist zwar mit seinen kurzen Affären, die dann doch nur als Mahlzeit enden, auch nicht schlecht darin, Dramen zu kreieren, aber das ist für Ian mittlerweile auch die hundertste Fortsetzung desselben Films. Dem Ganzen ein Ende setzen, kann er aber nicht ohne Hilfe. Er müsste sich schon den Kopf abreißen und seinen Körper verbrennen, damit der Kopf nicht doch wieder anwächst.

Godric will es nicht für ihn tun. Welch Ironie, haben sie doch das erste Jahrhundert als Vampire nichts anderes getan, als zu versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Nur haben sie damals noch nicht gewusst, wie. So kam Ian irgendwann zu seinen Selbstmordexperimenten.

Bisher hat er den Föhn in der Badewanne ausprobiert, ist vom Burj Khalifa in Dubai gesprungen, als das Baugerüst noch stand, wurde im schottischen Unabhängigkeitskrieg mehrfach erstochen, im Ersten Weltkrieg erschossen und von einem Pferd zertrampelt, im Zweiten Weltkrieg von einer Landmine zerfetzt …

Die Liste geht so weiter.

Nun ist er auch mal ertrunken. Das hatte wenigstens etwas Positives. Viele Cenoten liegen in völliger Abgeschiedenheit. Natürlich muss man eine tiefer im Dschungel nehmen, die nicht von Touristen überlaufen ist. Aber dann ist es endlich mal ruhig. Kein menschliches Gegacker mehr, kein Verkehrslärm, keine tausend Mücken, Fliegen und Elektrizitätssurren. Einfach nur das leise Gluckern des Wassers und sonst nichts.

»Was ist nun, gehen wir?« Godric steht schon lässig in der Tür zu Ians Schlafzimmer. Er sieht gut aus mit seinem dunkelblonden, fast schon militärisch kurzem, Haar und blauen wachen Augen.

»Wir können los.« Ian schlüpft noch in seine schwarzen Lieblingssneakers und verlässt zusammen mit Godric den Raum. Er verzichtet auf eine Verkleidung à la Tourist und geht stimmungsbezogen in grauem T-Shirt und schwarzen Shorts. Die deprimierenden Farben lassen das kräftige Grün seiner Augen leuchten und sein strubbeliges, kastanienbraunes Haar verstärkt den Effekt.

Nicht, dass ihn das interessiert.

Nur der Slim-Fit-Schnitt seines Shirts ist bewusst gewählt. Ian mag es, wenn die Kleidung seine Brustmuskeln erahnen lässt und die leichte V-Form seines Oberkörpers betont. Untot und deprimiert zu sein, ist schließlich keine Ausrede für einen Schlabberlook. Dabei ist das heute Abend egal.

Sie machen sich auf zu einer der Schlafmohn-Plantagen außerhalb der Touristengegenden, tief im Dschungel. Aus Schlafmohn kann man allerhand Dinge machen, mit denen sich illegal ein Haufen Geld verdienen lässt. Heroin zum Beispiel. Das interessiert Ian und Godric nicht, aber sie wissen: Wo viel Geld ist, ist auch viel Neid.

Daher gibt es regelmäßig Bandenkriege mit vielen Toten. Ab und an gehen die beiden deshalb in diese Gegend, um zu Abend zu essen. Selbst wenn sie nicht so hervorragend im Dunkeln sehen könnten, wäre es immer noch leicht, ihre Opfer auszumachen. Der Gestank von Zigarettenstummeln und altem Schweiß schreit sie beide förmlich an. Godric duckt sich und macht sich pirschend auf die Jagd. Ian verschmilzt mit den Schatten der Palmen aus dem Dschungel.

Die Pflanzen der Plantage sind höchstens 1,50 Meter hoch. Obwohl Mexikaner im Durchschnitt etwas kleiner sind als er, sind die Wachen gut zu erkennen. Die Läufe ihrer AK47 ragen wie Zielmarkierungen über ihre Köpfe hinweg. Eine der Wachen kommt auf ihn zu.

Der untersetzte Mann trägt eine Baseballkappe, die das Glimmen seiner Zigarette unter sich einsperrt und sein Gesicht in ein unheilvolles rotes Licht taucht. Auch er trägt ein Sturmgewehr mit dem Riemen über der Schulter. An einem Gürtel um seine Hüfte hängt eine beeindruckende Machete.

Sein Blick geht aufmerksam vom Dschungel über seinen Pfad zurück zur Plantage. Wie eingespielt, zieht er immer an der Zigarette, wenn er zum zweiten Mal über den Pfad guckt. Seine Sandalen knirschen im Staub des Feldweges und der Schweißgeruch sticht Ian in der Nase.

Er ist so nah, dass der Vampir schon seinen Herzschlag hören kann. Der gibt keinen Mucks von sich, das Atmen hat er eingestellt. Lautlos positioniert er sich hinter dem Bandenmitglied. Dann flüstert er: »Hab dich.«

Der Mann macht einen Sprung, fummelt überrascht und unbeholfen nach seinem Gewehr und dreht sich in die Richtung, aus der die Worte gekommen sind. Noch in der Drehung ist ein zartes, sanftes Zischen zu hören.

Es klingt feucht. Wie Seifenblasen, die wachsen und bei der kleinsten Unachtsamkeit platzen können. Ein undefinierbares Gurgeln ist zu hören, als die Kehle der Wache durchgeschnitten wird. Blut sickert langsam seinen Hals runter. Der Halskragen des mit Schweiß und Staub bedeckten T-Shirts färbt sich rot.

Ian kann den Horror, in den bis aufs Äußerste geweiteten Pupillen sehen, als sein Gegenüber seine Reißzähne erblickt. Der Wachmann versucht, mit seinem letzten Atemzug einen Schrei auszustoßen und sprenkelt Ians Gesicht mit Blut, das durch den Schnitt in der Luftröhre spritzt. Ian lässt die Machete fallen, fixiert ihn mit beiden Händen an den Schultern und trinkt direkt aus der Wunde am Hals.

»Was für eine Sauerei.« Er zieht sein T-Shirt in die Länge und begutachtet die Blutspritzer, die durch den fehlgeleiteten Schrei auf ihm gelandet sind. Ians Steckenpferd ist es normalerweise, völlig unbefleckt aus den Streifzügen zurückzukehren. Die Machete war einfach schärfer, als er angenommen hat.

»Du solltest mal dein Gesicht sehen!«, ruft Godric ihm schallend entgegen. Dessen, von der Mahlzeit orange gefärbte Zähne, leuchten ihn hell aus dem blutverschmierten, beinahe schwarz wirkenden Gesicht an. Er sieht aus, als hätte er im Blut seiner Opfer gebadet. »Was denn? Sie waren zu dritt. Da spritzt eben etwas mehr Blut.« Dieses Strahlen in seinem Gesicht zeigt die einzige Eigenschaft, die Godric auch schon als Mensch besessen hat: Die Freude am Töten.

Ian hat das noch nie verstanden und selbst als Vampir kann er es nicht nachvollziehen. Aber die Ewigkeit allein zu verbringen, ist eben auch keine Alternative. Daher folgt er Godric nach dem Umziehen widerwillig ins Nachtleben durch Tulum. Es ist unwirklich, nach der Stille der Unterwasserwelt, wieder zwischen Touristen und Autos in der normalen Welt zu wandeln.

Selbst in der Nacht ist der Geräuschpegel für ihn so laut, dass es unmöglich ist, nicht hinzuhören. Schon die Gummireifen, die sich auf dem Asphalt abreiben, nerven ihn. Dazu kommt das stetige Surren der allgegenwärtigen Elektrizität. Sie fließt durch die Oberleitungen in die Ampeln und in die Straßen- und Reklamebeleuchtungen.

Dabei verursacht sie einen niedrig frequentierten Tinnitus, sobald er sie nicht bewusst ausblendet. Das alles ist aber nichts im Vergleich zu dieser Strandbar. Wummernde Bässe und Betrunkene, die streiten, rummachen oder versuchen, sich zu unterhalten, strömen wie eine unaufhaltsame Gerölllawine auf Ians Gehör.

Zwei Stunden sind sie nun schon hier und gelangweilt beobachtet Ian, wie Godric erst mit einer Schönheit flirtet, dann mit der Nächsten, nur um anschließend dabei zuzusehen, wie sie sich gegenseitig aus dem Rennen drängen.

Ian legt seine Hand auf Godrics Schulter und erntet sofort einen genervten Blick der braungebrannten Amerikanerin, die die Unterbrechung von seinen Komplimenten an sie überaus unhöflich zu finden scheint.

Die Amerikanerin ignorierend, lehnt Ian sich etwas vor. Es soll nicht komisch wirken, dass die beiden normal miteinander reden können, obwohl es hier viel zu laut dafür ist.

»Ich hau‘ ab. Wir sehen uns in ein paar Stunden in der Villa!«

»Bitte, du einsamer Krieger. Ich befürchte, ich brauche bald einen neuen Wingman und du einen Lieferservice in die Höhle.« Godrics Lachen kann nur teilweise von dem traurigen Ausdruck in seinen Augen ablenken, doch das ist Ian jetzt egal.

Die erste Erleichterung stellt sich schon vor der Strandbar ein, wo die Musik und das Stimmengewirr deutlich gedämpfter an ihn herantreten.

Er zügelt seine Geschwindigkeit noch während er an den Geschäften, Restaurants und Bars in Richtung Autobahn 307 läuft.

Doch als er diese hinter sich lässt und in den Dschungel eintaucht, ist er nicht mehr zu halten. Nur der zugewachsene, dichte Bewuchs hindert ihn noch daran, seine volle Geschwindigkeit zu nutzen.

Schon als Ian im Dschungel verschwunden ist und die Geräusche der Autos schwächer werden, geht es ihm besser. An der Cenote angekommen, erreicht ihn von all dem nichts mehr. Es ist niemand dort.

Die frischen Reifenspuren nur ein paar Meter vom Krater entfernt, sieht er nicht. Wie ein Kind in den Sommerferien nimmt er Anlauf und springt mit einer Arschbombe in das Loch im Boden, dem Wasser entgegen und taucht anschließend sofort ab.

Die ganze Zeit konnte er an nichts anderes denken, als wieder hierher zu kommen. Er kann es kaum erwarten, zu erfahren, wie tief diese Höhle geht.

Wird sie in ein anderes Senkloch führen?

Was ist das denn?

Eine dünne Leine führt zu dem Spalt in der Wand. Sie ist am Grund der Cenote um einen Stein gewickelt und zieht sich dann zu einer der Zacken, die den Höhleneingang umrahmen. Dann verschwindet sie, wie alles andere dahinter, im Schwarz der Höhle. Er spürt, wie sich ein Kloß in seinem Hals bildet. Der Groll hier nicht mehr allein zu sein, breitet sich in ihm aus. Diese neuentdeckte Stille womöglich mit jemandem teilen zu müssen … oder schlimmer. Sie zu verlieren.

Wer kommt auf die Idee, hier hineinzuschwimmen? Unter Wasser, in die völlige Dunkelheit, mitten im Dschungel. Eine Essenslieferung an meinen neuen Lieblingsplatz?