Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Querverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

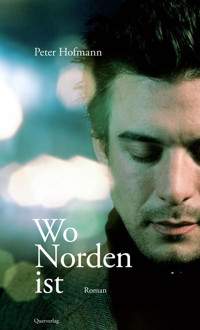

Dem Schriftsteller Pawel sind die Figuren abhanden gekommen. Plötzlich fehlt ihm, der so viele Geschichten von Liebe und Abenteuer erzählt hat, die Inspiration. Auf der Suche nach Ablenkung schlendert Pawel durch die Stadt und trifft dabei auf Greg. Im Laufe eines Nachmittags kommen die beiden Männer sich näher, beginnen sich die Geschichten ihres Lebens zu erzählen – die kleinen, alltäglichen Anekdoten, aber auch die großen, dramatischen Ereignisse. Und Pawel merkt, dass er sich der Zukunft erst widmen kann, wenn er mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat. In seinem neuen Roman Wo Norden ist entwirft Peter Hofmann ein beeindruckendes Porträt eines Geschichtenerzählers auf der Suche nach der eigenen Geschichte und beweist mit seiner schonungslosen Offenheit und seiner scharfen Sprache einmal mehr, warum er zu den herausragenden Erzählern seiner Generation gehört.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2007

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Hofmann

Wo Norden ist

Roman

© Querverlag GmbH, Berlin 2007

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie von getty images.

Autorenfoto: Matthias Roloff. Ort: Alte Försterei, Kloster Zinna

ISBN 978-3-89656-511-2

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:

Querverlag GmbH, Mehringdamm 33, D-10961 Berlin

http://www.querverlag.de

I am a stop along your way

I am the words you’ll never say

I crossed the great beyond of fear

Opened my eyes and saw us there,

What a view

And you went there too

Emily Saliers, Indigo Girls

I

Dieser Dienstag ist der Tag, an dem sie mich verlassen haben. Alle. Mitten in ihrer eigenen Geschichte sind sie gegangen, haben die Bühne verlassen im ersten Akt, und wenn keine Schauspieler da sind, dann ist das Stück auch zu Ende.

Mein Kopf war leer wie eine Wohnung, aus der jemand ausgezogen ist. Nur Zeitungspapier auf dem Boden, die Vergangenheit in der Luft, ein Geruch, nichts weiter.

Gedanken flogen herein an Dinge, die ich lange nicht gedacht habe, nicht denken konnte oder an die ich nicht denken wollte. Eine Liste von Dingen, die ich gern vergessen hätte. Man schreibt nur Dinge auf, die man nicht vergessen will. Aber eine Aufstellung der Dinge, die man vergessen möchte, das wäre etwas Neues.

Das Paradox ist, dass ich fähig bin, tausend Dinge zu vergessen, täglich, ja stündlich. Zuweilen vergesse ich Abgabetermine, weil ich den Text erst zwei Tage später fertig habe. Aber das ist kein Vergessen, das sind Notlügen gegenüber Hyazinth, meiner Lektorin. Hyazinth Glasfeld. Der Name ist echt. Ich frage mich, wie man solch einen Namen von seiner Liste bekommt. Dagegen ist ein Name wie Frank grau wie eine tote Maus.

Frank war verheiratet oder ist es immer noch. Damals hat er verlangt, dass ich den Regenbogenaufkleber vom Auto abziehe, denn jemand hätte ihn sehen, ihn erkennen können, auf dem Beifahrersitz eines Autos mit einem Regenbogenaufkleber. Als ich den Aufkleber abzog, ging ein Stück Lack mit ab, so dass auf meiner Kofferraumklappe ein grauer Fleck blieb wie der Umriss eines unbekannten Landes. Das Auto habe ich verkauft, ich könnte nicht einmal mehr sagen, welche Farbe die Sitze hatten. Frank habe ich das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen. Wenn ich mich an sein Gesicht erinnern will, gelingt es mir nicht, aber diesen Umriss kann ich noch in Gedanken zeichnen, so genau ist er in meinem Kopf geblieben.

Die Sachen, die ich vergessen wollte, sie kommen immer wieder. Wie der Osten. Die Vergangenheit, aber nicht die ganze, nur Fetzen davon, und immer nur solche, die zu nichts zu gebrauchen sind. Auch die DDR war ein Land mit Grenzen, und auch diese Grenzen könnte ich noch zeichnen.

Dienstag ist ein Tag ohne Gefühl. Er liegt zwischen Montag und Mittwoch. Montag ist ein Tag voller Elan und mit etwas Nostalgie, weil gerade Wochenende war, aber dennoch versucht man, das Beste aus der Woche zu machen. Mittwoch ist der Tag der Vorbilanz. Wenn die wichtigen Sachen dann nicht geregelt und in Angriff genommen werden, bleiben sie eine weitere Woche liegen. Der Donnerstag ist der Tag vor dem Freitag. Da ist die Woche fast geschafft, da plant man das Wochenende schon in Gedanken. Und der Freitag ist dann das Sprungbrett in die beiden freien Tage.

An diesem Dienstag habe ich mir vorgenommen, etwas zu tun, das ich noch nie oder lange nicht mehr getan habe. Ganz einfach, um neue Gedanken zu denken. Ich brauche neue Gedanken, denn davon lebe ich. Mein Vorrat ist aufgebraucht. Wenn ich mir andere Orte ansehe, sind vielleicht dort andere Gedanken verborgen.

Also gehe ich in die Stadt, um einen Kaffee zu trinken in einem Café, in dem ich noch nicht gewesen bin, um Leute zu sehen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Ich brauche die Beobachtung. Wenn ich immer nur dasselbe beobachte, dann erkenne ich nichts mehr. Ich bin Autor. Ich schreibe. Ich beobachte natürlich auch mich, aber selbst das ist keine Volltagsstelle. Das kann man nicht von der Steuer absetzen wie einen Handwerker. Zumal, wenn man sich selber bei den immer gleichen Ritualen zusieht, hat das etwas seltsam Verzweifeltes.

Ich habe die halbe Kanne Kaffee zu Hause stehen lassen und fahre wieder einmal Straßenbahn. Das habe ich Jahre nicht mehr getan.

Der Platz ist zwar für Schwerbeschädigte, aber wer ist schon heil heutzutage. Außerdem glaube ich, dass sich Behinderte – körperlich herausgeforderte Individuen, wie man heute sagt – lieber auf einen Platz ohne Kennzeichnung setzen. Solange die Behinderung nicht sowieso für alle sichtbar ist.

Straßenbahnen sind nicht für die Unversehrten. Dieses Verkehrsmittel gehört nicht den Jungen, den Dynamischen, die fahren Auto, sind unterwegs, kommen zwar nie an, aber sie machen den Eindruck, ganz schnell und wichtig als erster das Zielband zu reißen, bevor es ein anderer tut.

Die Straßenbahn ist einer dieser neuen Niederflurwagen, bei denen ein Designer gedacht hat, Menschen seien kommunikativ, wenn sie gezwungen wären, sich beim Straßenbahnfahren anzusehen, dann würden sie sich anlächeln und vielleicht miteinander reden. Eine schöne Welt auf dem Reißbrett, ein Modell, in dem sich kleine Figuren aus Plastik gegenübersitzen, einander in die Plastikaugen sehen und fragen: „Wie geht es Ihnen?“

Kleine Plastikmenschen tun so etwas. Oder sie gaukeln es ihren Schöpfern vor, und die Schöpfer glauben es, sie träumen sich kleine Figuren in kleine perfekte Welten, um die große Welt vollkommener zu machen.

Inzwischen stehen Plastikmenschen in ihrer kleinen Plastikstraßenbahn auf einem Speicher und verstauben.

Echte Menschen sind nicht kommunikativ. Auch nicht in einem Niederflurwagen. Und wenn sie es doch versuchen, dann verwandeln sie sich in Plastik, spielen eine Szene aus dem Fernsehen nach, ebenso dilettierend und unbeholfen wie jene, die sich heutzutage als Schauspieler bezeichnen. Aber Menschen aus Fleisch und Blut, schweigend und mürrisch, sind einander im Weg in so einer Niederflurbahn, sie stoßen sich gegenseitig an den Knien, rücken voneinander ab, weil alles zu eng ist, weil man sich nicht gern berührt, schon gar nicht, wenn man einander fremd ist. Manche nicken, andere nicken nicht, sondern ziehen die Knie ein, stoßen mit ihren billig imitierten Markenhandtaschen anderer Leute Köpfe. Belästigen sich mit den Gerüchen der Nacht, dem Schweiß vergangener Tage und mit dem reichlich aufgetragenen Parfüm unerfüllter Liebe. Sie ignorieren die Muttis, die ihre Buggys zwischen Sitzreihen wuchten, und die Rentnerinnen, die sich extra gebrechlich geben, um ein sitzendes Herz, dessen Infarktbedrohung niedriger ist, zu erweichen und zum Aufstehen zu bewegen.

Straßenbahnen sind von gestern, ob nun Niederflurwagen oder nicht, sie sind für die, die nicht mehr jung sind, oder für die, die nicht weg können. Abhängig und gefangen sitzen sie hier. Die Frauen, die in ihren Anoraks aussehen wie aufgepumpte Plüschtiere, kauern auf den Sitzen mit kurzen, Webpelz umsäumten Hälsen, lauern und grenzen sich ab, benehmen sich wie die Schönheiten, die einige von ihnen einst gewesen sein müssen. Oder sie beklagen still die Vergänglichkeit, implodieren täglich ein Stück mehr. Daneben ältere Männer, vertrottelt wie die meisten Ehemänner; versonnen und traurig blicken sie sich um, einen Ausdruck in den Augen wie eine sehr alte und doch nie verwundene Enttäuschung. Sie fahren kein Auto mehr, sie stehen und sitzen in einem modernen Niederflurwagen. Das sagt alles.

Ich muss nicht hier sitzen. Mein Mobiltelefon liegt ausgeschaltet daheim. Mal sehen, was nicht passiert, wer nicht anruft und nicht nach mir fragt.

Die Straßenbahn legt sich summend in die Kurve, jemand in einer Jeansjacke rempelt mich an und sagt: „Sorry“.

Ich nehme den Mann kaum wahr, murmle: „kein Problem“, und sehe wieder zum Fenster hinaus, der Mann setzt sich hinter mich. Wäre es einer dieser Rucksack- oder Umhängetaschenmenschen gewesen, meine Reaktion wäre anders ausgefallen. Ich lächle sogar.

Das richtige Leben hatte ich nie nötig zum Schreiben, es ist eher hinderlich für die Art Bücher, die ich verfasse.

Ich stehe früh auf, nie später als halb acht, trinke Kaffee und lege mir den Tag zurecht. Ich brauche das. Ich muss morgens wissen, wie lange ich am Schreibtisch sitze, wann genau ich einkaufen werde und wie lange ich dazu brauche. Jeden Morgen schreibe ich auf einen Zettel, wen ich anrufen muss, welche Dinge sofort erledigt werden und welche verschoben werden. Ich trinke zwei große Tassen Kaffee dabei und ich rauche zwei Zigaretten. Auch die teile ich mir ein, denn mehr als ein Päckchen will ich nicht verbrauchen pro Tag, möglichst weniger, oder die Hälfte, wenn ich es schaffe. Am Nachmittag nehme ich mir dann Zeit für einen Spaziergang, immer dieselbe Strecke, immer in derselben Zeit, danach gönne ich mir einen kurzen Schlaf, nie länger als fünfundvierzig Minuten.

Spätestens um drei Uhr nachmittags sitze ich wieder und lasse die Menschen im Kopf weiter ihr Leben fristen, schreibe es ab, schmücke es aus, biege zurecht und straffe es. Sie mögen das, sie möchten es ausdrücklich, denn sie wollen Helden werden.

Am Abend dann, wenn die Nachrichten beginnen, sehe ich mir an, was während meines Tages passiert ist. Mittlerweile bin ich dabei kalt. Die seltsame Ähnlichkeit der Verhältnisse, der Sprache und der alltäglichen Vorkommnisse, gegen die ich noch vor ein paar Jahren angeschrien und gestritten habe, beobachte ich nun wie eine Versuchsanordnung. Wenn die Mächtigen von heute das Volk „unsere Menschen“ nennen, dann ist es nur noch ein Echo der vergangenen Macht.

Ich sehe sie mir an und warte auf den Tag, an dem alles noch einmal verblasst wie alte Tinte auf einem Blatt. Ich bin vorbereitet. Jeden Tag. „Die Menschen“ sind ebenso uniform wie seinerzeit, nur aus anderen Gründen. Und ich möchte nicht mehr auffallen, diesen Ehrgeiz habe ich verloren. Niemals will ich zurück, denn ich will immer noch selbst wählen können, ob ich anders oder genauso sein will wie der Rest. Selbst wenn es eine Illusion ist, anders sein zu wollen.

Es ist Dienstag und ich habe keine Menschen mehr im Kopf. Es ist keine Schreibblockade. Das ist schlimm für jemanden, der schreibt. Doch bisher habe ich nichts Erfundenes aufgeschrieben, denn Erfinden ist etwas anderes. Die Glühlampe wurde erfunden, aber Menschen kann man nicht erfinden, sie sind einfach da. Bisher waren sie es. Die Figuren, über die ich schrieb, standen in meinem Kopf herum, hatten Probleme oder wollten sich ändern, hatten genau mich ausgesucht. Es war nicht möglich, ihnen aus dem Weg zu gehen, sie forderten ihr Leben und erreichten, dass meines unerträglich geworden wäre, hätte ich ihnen ihr Leben verwehrt. Sie zeigten mir ihre Vergangenheit, sie zeigten mir, wo sie gerade waren und wo sie vielleicht hinwollten. Ich schrieb ihnen hinterher, es floss, ich brauchte ihnen nichts anzudichten.

Ich schreibe, weil die Figuren mich sonst nicht leben ließen. Und ich schreibe, damit ich einen guten Grund habe, nicht selber zu leben. Das sage ich meinen Figuren nicht.

Wenn sie sich verlieben, verliebe ich mich mit ihnen, wenn sie verlassen werden, leide ich mit. Sterben sie, dann liege ich mit auf der Intensivstation. Die Männer und Frauen in meinem Kopf sind alles, was ich habe – oder hatte. Es sind sehr einfache, schlichte Personen mit einfachen Vorstellungen vom Glück. Mit meinen Vorstellungen haben sie nichts zu tun.

Ich selber bin lange nicht gestorben, bin lange nicht verlassen worden, habe lange nicht geliebt. Die Menschen in meinem Kopf taten das, und ich half ihnen dabei, war Komplize, großer Bruder, bester Freund oder einfach nur Gott. Manchmal gönnte ich ihnen ihr Leben nicht, weil es so viel aufregender schien als mein eigenes, doch am Ende gab ich ihnen, wonach sie verlangten. Das ist anstrengend, aber kaum jemand nimmt das, was ich tue, als Arbeit wahr, als etwas Anstrengendes, etwas Professionelles, das Fähigkeiten erfordert, Kräfte zehrend und manchmal befriedigend ist – selten mit einem Glücksgefühl verbunden. Aber wenn dieses Gefühl passiert, ist es sehr groß und durchfließt mich wie ein mächtiger Strom.

Die Stadt ist wie immer und ganz anders. Lange habe ich mich nicht mehr so umgesehen, meinen Kiez kaum verlassen, wie fast jeder, der hier wohnt. Man nehme einen x-beliebigen Touristen, er wird in einer Woche mehr von der Stadt gesehen haben als alle Bewohner in Jahren.

Das muss vielleicht so sein. Es ist gut, dass die Stadt so ist, wie sie ist, nicht gekränkt und einfach existierend, als Versteck und als Laufsteg. Für mich ist sie ein Versteck gewesen.

Ein Luftzug trifft meinen Nacken. Hinter mir atmet der Mann, der mich vorhin angerempelt hat.

Es geht mich nichts an, aber es irritiert mich.

Sie haben viele dieser Häuser aus Glas in die Stadt gestellt. Ähnlich wie bei Straßenbahn-Erfindern mag es bei Architekten zugehen. Wie Gewächshäuser für Menschen, Glaskästen, die „Transparenz“ vorgaukeln, obwohl die Welt immer undurchsichtiger wird.

Es ist stickig und hinter mir spüre ich immer dieses Atmen. Mein Nacken kribbelt, als würde ich beobachtet. Aussteigen irgendwo. Gehen. Sich nicht umsehen. Zur Sicherheit habe ich einen Kugelschreiber dabei. Er steckt wie immer in meiner Brusttasche. Falls sich doch jemand in meinen Kopf eingeschlichen hat.

Die Türen öffnen sich zischend, ich steige aus und zögere kurz, sehe nach links und nach rechts. Ich habe keine Richtung und gehe los, zielstrebig, aber nicht zu schnell, ich schlendere nicht. Ich versuche etwas krampfhaft, entspannt zu sein. Kein Ziel haben, ich will kein Ziel haben.

„He, Mister“, sagt jemand.

Ich bin kein Mister.

„He!“

Die Schritte kommen näher. Neben mir taucht, bevor ich mich umdrehen kann, die Jeansjacke von vorhin auf. Ein stämmiger Mann steckt drin. Er sieht mich an, lächelt.

„Sorry“, sagt er, „aber darf ich wissen, wie du heißt?“

Ich bleibe stehen. Noch zweifle ich, ob er wirklich mich meint.

„Pawel“, sage ich. „Ich heiße Pawel.“

„Hallo, Pawel“, sagt der Mann. Er trägt einen kurzen Vollbart und hat unwirklich blaue Augen, fast stechend. Und er hat einen Akzent.

„Freut mich, Pawel. Ich bin Greg.“

„Hallo, Greg.“

Seine Augen stehen etwas zu weit auseinander, sein Kopf ist rasiert, der Bart endet unter den Schläfen. Greg ist etwas größer als ich, dafür kräftiger, mit einem fast runden Gesicht, breiten Schultern.

Wir stehen uns gegenüber, unschlüssig und irgendwie ist es mir peinlich. Soll ich ihm die Hand geben? Soll ich einfach weitergehen?

„Ich spreche sonst nicht einfach Leute an“, sagt er.

„Ich auch nicht.“

Greg lacht, zeigt eine Reihe kräftiger Zähne, fletscht sie fast, ein gesundes Gebiss, nicht zu weiß, aber schön. Für einen Augenblick bekommt sein Gesicht etwas Animalisches.

„Wenn ich dich jetzt nicht angesprochen hätte, dann würde ich heute Abend nicht einschlafen.“

Greg spricht ein klares Hochdeutsch. Etwas zu klar und exakt, die Vokale klingen dennoch anders, haben eine leichte Färbung.

„Na, dann ist es besser so.“

Sein Grinsen schrumpft wieder zu einem Lächeln.

„Pawel ist ein schöner Name.“

Pawel ist kein schöner Name. Er ist eine Verlegenheitslösung, denn Mutter hätte lieber eine Tochter gehabt. Die hätte sie dann Tamara oder Tatjana nennen können. Tamara wie Tamara Bunke und Tatjana wie was weiß ich. Oder Valentina wie Tereschkowa, die erste Frau im Weltall. Ich weiß nicht, warum sie mich Pawel genannt hat und nicht Juri wie Gagarin oder Leonid wie Breschnew. Ich sollte ihr danken, dass ich nicht Wladimir Iljitsch heiße. Vielleicht ist Pawel Kortschagin der Grund für meinen Vornamen. Aus Wie der Stahl gehärtet wurde, das war Pflichtlektüre in der Schule. Der Spitzname von Pawel war „Pawka“, ich hatte keinen Spitznamen, insofern hatte ich noch Glück.

„Greg gefällt mir besser“, erwidere ich geistesgegenwärtig, weil ich sonst in den Abgrund meiner Vergangenheit blicke. Ich bin so weit geklettert, da darf ich nicht nach unten sehen.

„Es geht. Ich bin zufrieden.“

Er verschluckt die Endungen nicht. Er sagt „zufriedän“ und nicht „zufriedn“. Dazu rollt er das R.

„Bist du Amerikaner?“

„Bingo.“

„Ach. Berlin-Urlaub?“

„Nein. Berlin-Leben.“

„Interessant.“

„Es geht. Ich mag es ganz gerne.“

„Das freut mich.“

Ich weiß nicht, ob es mich freut, dass jemand hier leben will. Vielleicht ist das Land wirklich verlockend, wenn man von außen drauf sieht. Abgesehen von zu hohen Steuern und der Diktatur der Bürokratie, abgesehen von der rechten Ignoranz und der linken Scheinheiligkeit, den Windrädern und den Schlagern. Ich habe nichts gegen mein Land, außer dass es immer unerträglicher wird, dass es immer mehr nach Osten riecht, nach Schimmel, nach Stockflecken und nach Geld, das in Kellern vor sich hin stinkt. Ich weiß, warum ich nur über das schlichte Glück schreibe.

„Was machst du jetzt?“

„Nichts Besonderes. Und du?“

„Ungefähr dasselbe.“ Er grinst wieder. Dann nimmt er die Stöpsel aus den Ohren. Mir fällt erst jetzt auf, dass er die ganze Zeit diese Dinger in den Gehörgängen hatte. Und es stört mich.

„Cool. iPod, hä?“

„Sorry“, sagt er.

„Was hörst du gerade?“

„Madonna. Confessions on a Dancefloor.“

„Da bin ich aber überrascht.“

„Wieso?“

„Ein Schwuler, der Madonna hört. Das hat ja wohl die Welt noch nicht gesehen.“

„Ich bekenne mich schuldig“, sagt er. „Und was machen wir nun?“

„Einen Kaffee trinken vielleicht?“

„Gerne. Da hinten ist mein Stammcafé.“ Wie ein Fremdenführer zeigt Greg nach links.

„Dann los.“

„Schön“, sagt er und geht, ich neben ihm.

„Aber mit mir hast du schon gesprochen?“

„Wieso?“

„Nicht mit Madonna auf deinen Ohrstöpseln.“

„Es ist ja gut, du hast ja schon mein Schuldbekenntnis gehört.“

„Ich habe auch eine Madonna-CD.“

„Jetzt bin ich überrascht“, sagt Greg. „Nur eine? Dann bist du wahrscheinlich gar nicht schwul.“

„Wahrscheinlich nicht, ich trau mich einfach nicht, mich als Hetero zu outen. Meine Familie würde mich verstoßen.“

„Ich kann dir ja meine Madonna-CDs kopieren, dann hast du sie im Regal. Für alle Fälle. Wenn du Besuch bekommst.“

„Danke.“

„Sehr gern.“

Wir lächeln uns an.

„Wo kommst du her?“, fragt Greg mich.

„Wo ich herkomme?“

Greg geht neben mir, als wäre es immer so gewesen, ab und zu sehen wir uns an, fast gleichzeitig.

Ich würde gerne etwas sagen, aber es fällt mir nichts ein. Alles, was mir im Kopf herumgeht, in diesem menschenleeren Kopf, ist nichts, womit ich jemanden behelligen könnte. Zumal ich locker wirken will, offen, amerikanisch irgendwie.

Ich kann Greg nicht sagen, wo ich herkomme, nicht einfach so, es geht nicht. Ich würde es ihm gerne sagen, jetzt und sofort, doch ich weiß nicht, wo und wie ich beginnen, wie ich einen Satz bilden könnte, der ungefähr sagt, wo ich herkomme.

„Wir sind gleich da“, sagt Greg. Er hat mein Schweigen verstanden.

Und ich nicke, obwohl ich den Kopf schütteln müsste, denn ich weiß nicht, warum ich eigentlich mitgehe. Aber ich habe es satt, zu warten und nachzudenken. Einfach, weil ich zu lange gewartet habe.

Wenn ich ehrlich bin, habe ich seit Wochen, ja seit Monaten keine brauchbare Zeile geschrieben, ob Hyazinth sie nun gedruckt hat oder nicht. Die Figuren, die sonst meinen Kopf bevölkerten, sind fort. Ich bin zum ersten Mal allein und zum allerersten Mal gebe ich es zu. An einem Dienstag. Kein anderer Tag hätte mir Platz für diese Erkenntnis gelassen. Ich bin leer. Leergeschrieben. Ich habe etwas Geld auf die Seite gelegt. Wenn ich ein paar Wochen oder Monate nicht schreibe, ist das nicht das Ende. Obwohl es alles ist, was ich immer wollte: Schreiben.

Meine Mutter hat es nie verstanden.

„Willst du nicht mal was Richtiges arbeiten?“, fragte sie vor Jahren einmal. Die Frage entwischte ihr, bevor sie darüber nachdachte.

„Nein, natürlich nicht“, antwortete ich lakonisch.

Sie sieht sich in jeder Mutterfigur, die ich je beschrieben habe, sie bezieht alles auf sich und fühlt sich getroffen. Sie kennt mein Pseudonym, aber sie würde es nie jemandem verraten, dessen bin ich sicher. Die Bücher, günstige, um nicht zu sagen, billige Paperback-Ausgaben, stehen bei ihrem Zeitungsladen im Drehregal.

Auch das macht sie nicht stolz. Sie geht daran vorbei und hofft, niemand sieht es ihr an.

Wahrscheinlich fühlt sie sich genauso wie ich damals. Auf der Straße fühlte ich mich wie ein Schwuler, der meinte, alle könnten es ihm ansehen, obwohl ich doch alles tat, es zu verbergen. Und nun ist sie die Mutter eines Schwulen, und es geht ihr vielleicht ähnlich. Sie meint, alle reden über sie, die Mutter des Schwulen, und zerreißen sich das Maul. Obwohl sie doch alles versucht, um sich zu tarnen.

Ich habe keine Menschen im Kopf, sie kommen nicht mehr, ich muss sie suchen gehen. Mutters Geschichte wäre schnell erzählt. Die Geschichte einer Lehrerin für Deutsch und Kunsterziehung, akkurat und nie die Fassung verlierend. Obwohl sie in unser Kaff abkommandiert wurde – die Partei hat sie dort gebraucht –, sie folgte der Partei und dann wurde sie vergessen. Sie hatte mehr mit sich vor. Stattdessen traf sie meinen Vater, einen Mann, der Hühner hatte und nicht in der Partei war. Ihr blonder Dutt hielt bis in die Neunziger, ein Felsen von Frisur mit einem gespenstisch blonden Haarteil, über das sie ihre Strähnen drapierte. Im Nacken eine dunkelbraune Hornspange.

Jeder kannte sie. Sogar stellvertretende Schuldirektorin ist sie gewesen zu Ostzeiten. Nun trägt sie einen lockeren, aschblonden Pagenschnitt und arbeitet ehrenamtlich bei der Caritas, obwohl sie nie etwas mit der Kirche am Hut hatte. Manchmal denke ich, sie sammelt Altkleider und teilt Essen aus, nur, um Buße zu tun, um zu zeigen, dass sie bereut. Oder zumindest, dass auch sie sich geändert hat, selbst sie.

Ihre Disziplin aber, die wird sie nie los.

Vater starb. Er kippte einfach um. Er stand gerade in der Apotheke, war vorher noch bei seiner Ärztin gewesen, die ihm ein EKG gemacht hatte, wollte das neue Rezept holen und kippte um. Einfach so, wie ein Fahrrad umfällt, das unachtsam abgestellt wurde.

Herzinfarkt.

Auch seine Geschichte, die Geschichte eines Eisenwarenverkäufers, der es nie zum eigenen Geschäft gebracht hat, will ich nicht erzählen. Das würde Mutters Schamgrenze überschreiten. Sie hat sich innerlich wohl immer für uns beide geschämt, wir sind nie gut genug gewesen. Sie war ein Vorbild für andere, erzog anderer Leute Kinder, doch zu Hause hatte sie versagt.

Ich wollte sie in den Arm nehmen, ich bin sofort gekommen, nachdem ich von Vaters Tod gehört hatte, am selben Abend stand ich vor ihrer Tür. Aber sie wehrte ab, entzog sich, als ich die Arme ausbreitete. Als wäre es nicht der Rede wert. Als wäre ihr noch Vaters Tod peinlich. Öffentlich umzufallen, das ist nicht ihr Stil. Wie sie früher die Hühner hasste in unserem kleinen Hof. Sie wollte weder Arbeiter noch Bauer sein im Arbeiter- und Bauernstaat, der für sie doch alles zu sein schien. Arbeiter und Bauern ekelten sie, obwohl sie deren Kinder erzog oder ihnen wenigstens etwas beibrachte, denn eine gute Lehrerin ist sie gewesen, streng und gerecht.

Irgendwie tut es mir leid, dass ich sie enttäusche. Dass sie all die Mühe, die sie in meine Erziehung gesteckt hat und in die Erziehung anderer Leute Kinder, für vergeblich hält.

Zuweilen lüge ich, wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, gebe an, für die Stadtverwaltung zu arbeiten oder S-Bahn-Fahrer zu sein. Ich stehle mir Dinge von meinen Figuren. Es ist nicht so, dass meine Figuren sind wie ich, sondern ich bemühe mich manchmal, wie sie zu sein. Wenigstens für einen Abend oder für eine Nacht.

Wie kann ich sicher sein, dass nicht ich auch eine Erfindung meiner selbst bin? Zum ersten Mal könnte ich einen erfinden, der mir mehr gleicht, den ich ebenso einzigartig und unerträglich finde wie mich selbst. Ich würde ihn zum Leben erwecken in meinem Kopf und dann täte er die Dinge, zu denen ich nie fähig war. Nicht weil ich es nicht gewollt hätte, sondern weil ich es nicht konnte.

Ich schreibe über Dinge, von denen ich nichts verstehe. Mag sein, jeder führt so ein Leben, aber kaum einer schreibt, anstatt zu leben. Ich müsste anfangen, meine Geschichte aufzuschreiben, nicht die Geschichte der Menschen, die sich in meinem Kopf sonst einnisten.

Zum ersten Mal bleiben sie weg, kommen nicht von allein, ignorieren mich, haben vielleicht einen anderen gefunden, der sie leben lässt. Mag sein, ihnen hat nicht gefallen, was ich ihnen antat. Wer fragt aber die anderen, die außerhalb von Köpfen leben, ob das, was ihnen zustößt, was sie anrichten und nicht verhindern können oder wollen, gerecht ist? Nichts ist gerecht. Niemand verdient etwas. Es gibt keine Ansprüche auf Geld, Liebe oder Zufriedenheit. Das weiß ich durch Vater. Der konnte lachen über alles. Auch über den Tod.

„Der sieht die Kirschen nicht mehr blühen“, sagte er und grinste, wenn ein Nachbar ins Krankenhaus gekommen war.

Ich werde nicht suchen, ich werde nicht warten und ich werde nichts unternehmen. Die Geschichte wird kommen.

Darauf vertraue ich. Es sei denn, die Kopfkreaturen warten auf meine Erzählung und kommen nicht zurück, bevor sie alles über mich wissen, wenigstens das Wichtigste. Eine Art Kontaktanzeige: Suche Kreaturen zur Gestaltung von Leben in Büchern. Gern männlich, weiblich und unverwechselbar, aber nicht zu sehr. Bild nicht nötig, mach ich mir selber. Besondere Kennzeichen auf Nachfrage.

Wahrscheinlich hat Greg es längst bereut, mich, diesen Deutschen mit sowjetischem Namen, angesprochen zu haben, und er langweilt sich.

„Alles klar, Pawel?“

„Ja“, sage ich. Nichts weiter. Ich lächle aber. Damit er sieht, dass mir nicht langweilig ist, dass ich gerne neben ihm her laufe auf diese selbstverständliche Art, fast im Gleichschritt.

Uns kommen Menschen entgegen, weichen uns aus, weil sie meinen, wir gehören zusammen.

„Da ist es schon.“ Greg deutet auf die andere Straßenseite, ein typisches Café, ein typischer Name. Wir sind im Osten, ich habe es vergessen, ich bin bis in den Osten gefahren mit dieser hochmodernen Niederflurstraßenbahn.

Natürlich. Greg muss hier leben. Bei den Kreativen, den Geldmachern – den dekorativen Lebenskünstlern, den Mittellosen und denen, die von der monatlichen Überweisung aus Westdeutschland leben. Ich kann hier nicht wohnen, hier schreibt man keine Groschenromane.

Ein junger Kerl sieht genervt hoch, als wir hereinkommen, wendet sich dann aber schnell seinem Laptop zu, eine Hand unter dem Kinn, als würde er denken. Zwei magere Mädchen sitzen sich sehr aufrecht gegenüber, sie tragen enges Schwarz, die Gesichter in einer Art Angststarre, die stille, reglose Panik vor den Falten der Zukunft.

Eine Frau sitzt zwei Tische weiter mit einem orangefarbenen Schal um den Kopf, der sich mit den hennaroten Haarfransen beißt, die nicht zu den diorroten Lippen passen, die sich wiederum gegen eine weinrote Bluse durchsetzen müssen. Sie liest ein Buch, das sie in geblümtes Geschenkpapier geschlagen hat. Entweder liebt sie Bücher oder sie will verbergen, was sie liest. Greg und ich werden ignoriert. Was mögen sie von uns denken, den beiden Männern in Jeans, ich mit kurz geschorenen Haaren, dem glatzköpfigen Greg im Kapuzenshirt unter der Jeansjacke, ich in meinem olivgrünen Parka und dem T-Shirt darunter. Sie werden nichts denken. Höchstens: „Schon wieder Schwule“. Aber das müssten sie sich dann im Sekundentakt sagen, schließlich wohnen wir in Berlin.

Wir setzen uns an den Tisch hinter der Frau.

„Ist doch gemütlich“, stellt Greg fest und lässt sich auf den Stuhl fallen.

„Ja“, antworte ich wie eine Sprechpuppe. Habe ich etwas anderes als „Ja“ gesagt während der vergangenen Viertelstunde?

„So“, sagt Greg aufmunternd und sieht mich mit seinen großen Augen erwartungsvoll an. Ich weiß, dass ich dran bin, dass der Ball längst auf meiner Seite des Spielfeldes liegt.

„Bist du öfter hier?“, frage ich.

„Ja, ein-, zweimal die Woche. Hier hab ich meine Ruhe. Ich finde das normalerweise ganz schrecklich“, er deutet auf den Mann mit dem Laptop, „aber genauso sitze ich dann auch hier. Hier kann ich arbeiten und der Kaffee ist bezahlbar.“

„Das könnte ich nicht.“

„Dachte ich auch, aber ich habe einen Mitbewohner, der sich gerade durch ganz Berlin vögelt. Da genieße ich die Ruhe hier.“

„Jeder tut, was er kann. Dein Ex?“

„Nein.“ Er hebt die Arme und wehrt den Angriff mit seinen Handflächen ab. „Wirklich nicht, ich habe ihm ein Zimmer vermietet, weil ich am Anfang nicht genug verdient habe. Und jetzt bringe ich es nicht fertig, ihn vor die Tür zu setzen.“

„Was machst du?“

„Willst du das wirklich wissen?“

„Warum nicht?“ Das gibt mir Zeit, ihm meinen Beruf und meine Herkunft noch eine Weile zu verschweigen.

„Ich übersetze Bedienungsanleitungen. Englisch – Deutsch und umgekehrt. Manchmal auch Spanisch – Deutsch. Aber das nicht so oft.“

„Sind das dann die, die man versteht oder die andern?“

„Ich hoffe, meine versteht man.“ Er überlegt einen Augenblick. „Aber ich verstehe manchmal selber nicht, was ich da schreibe.“

„Wie wird man so was?“

Er lacht kurz auf.

„So etwas wird man, wenn man eigentlich mal Literaturübersetzer werden wollte, dann aber merkt, dass man davon nicht leben kann, weil es einfach zu schlecht bezahlt wird. Dann habe ich mich umgesehen und bin in diese Ecke gerutscht. Blanker Zufall. Ein Bekannter hat mich mal gefragt, ob ich ihm was übersetzen kann, so von jetzt auf gleich. Ich habe das gemacht und seine Auftraggeber waren zufrieden. Da haben die mich in ihre Kartei aufgenommen. Erst habe ich mir nichts davon versprochen, aber dann kamen die ziemlich schnell auf mich zu. Seitdem schicken die mir eine Menge. Manchmal schon zu viel.“

„So ist das Leben.“

„Ja, ich hätte auch nie geglaubt, dass ich mal so etwas mache.“ Er sieht aus, als wäre er sich noch immer nicht sicher, ob es wirklich so ist.

„Und wie bist du nach Berlin gekommen?“

„Hallo“, sagt eine Stimme. „Wisst ihr schon, was ihr wollt?“

Das Mädchen, das bei uns am Tisch steht, hält beflissen einen Block und einen Kugelschreiber, sieht aber trotzdem lässig aus, lehnt sich mit einer Arschbacke an die Lehne des freien Stuhles.

Sie verachtet uns, aber sie verbirgt es gut.

„Milchkaffee“, sagt Greg und blickt in meine Richtung.

„Ich auch.“

„Alles?“ Sie sieht misstrauisch auf ihren Block und dann noch einmal zu uns.

„Erst mal ist das alles. Danke.“ Greg lächelt sie an. Sie dreht sich kommentarlos um und geht hinter die Theke.

„Wo waren wir?“

„Wie du nach Berlin gekommen bist.“

„Ich wollte Übersetzer werden. Und ich wollte Deutsch sprechen.“

„Warum?“

„Warum nicht?“

„Wo kommst du her?“