9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Under the Northern Sky

- Sprache: Deutsch

Der Beginn des packenden historischen Fantasy-Epos »Under the Northern Sky«.

In den geheimnisvollen dunklen Wäldern des Nordens beginnt der Kampf um die Zukunft Albions …

In Albion zerbricht der jahrhundertealte Frieden, als die Heerscharen des Südens im rauen Reich des Nordens einfallen. Der junge Roper, Sohn des Hauses Silberner Wolf und Thronerbe des Nordens, steht vor seiner ersten Schlacht – und sieht sich schon bald von Feinden umzingelt. Denn nicht nur will die Königin des Südens sein Volk auslöschen, auch mächtige Feinde im Inneren greifen nach dem Thron. Ropers einzige Chance ist eine Allianz mit der schönen Keturah, Tochter des mächtigen Hauses Vidarr. Doch seine Gegner planen bereits den nächsten Schachzug – mit nur einem Ziel: Das Heulen des Silbernen Wolfes soll für immer verklingen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 785

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Buch

Ein reißender Fluss trennt in Albion Nord und Süd und zwei Völker, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Norden Albions ist ein raues, wildes Land. Die Winter im Schwarzen Königreich sind hart, die Wälder und das Volk der Anakim uralt und geheimnisvoll. Die Südmenschen hingegen leben kürzer und trachten daher nach Macht und Reichtum. So gelingt es Aramilla, der ehrgeizigen Königin des Südens, durch eine Intrige, die südlichen Heerscharen zu mobilisieren und den empfindlichen Frieden zu brechen. Der 19-jährige Roper, Sohn des Hauses Silberner Wolf und Thronerbe des Nordens, steht vor seiner ersten Schlacht. Doch es kommt zu einer Tragödie: Sein Vater, der Herrscher über das Schwarze Königreich, fällt. Plötzlich lastet das Schicksal des Nordens allein auf Ropers Schultern. Schon bald sieht er sich von mächtigen Feinden umzingelt. Denn nicht nur will die Königin des Südens sein Volk auslöschen, auch machtvolle Gegner im Inneren greifen nach dem Thron. Ropers einzige Chance ist eine Allianz mit der schönen Keturah, Tochter des einflussreichen Hauses Vidarr. Doch seine Feinde planen bereits den nächsten Schachzug – mit nur einem Ziel: Das Heulen des Silbernen Wolfes soll für immer verklingen …

Autor

Leo Carew studierte in Cambridge Biologische Anthropologie und spezialisiert sich aktuell auf Polarmedizin. Neben dem Schreiben gilt seine Leidenschaft Expeditionen. So verbrachte er ein Jahr in der Arktis, wo er sich zum Polar-Guide ausbilden ließ und begann, sein Debüt »Wolfsthron« zu schreiben. Seine Liebe zu spektakulären Landschaften hat Leo Carew in sein beeindruckendes Fantasy-Epos einfließen lassen.

Mehr zu Leo Carew unter: www.leocarew.com

Hier geht's zum Autorentrailer: www.goldmann-verlag.de/trailercarew

Hier geht's zum Buch-Special: https://www.randomhouse.de/Wolfsthron-von-Leo-Carew

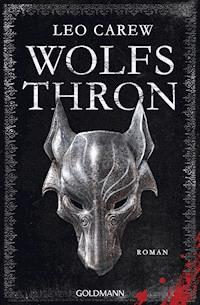

Leo Carew

Wolfsthron

Under the Northern Sky

Band 1

Roman

Aus dem Englischen

von Wolfgang Thon

Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Wolf«

bei Wildfire, an imprint of Headline Publishing Group, London.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

1. Auflage

Deutsche Erstveröffentlichung September 2018

Copyright © der Originalausgabe 2018 Leo Carew

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: Nach einer Covergestaltung von

Patrick Insole für Headline Publishing Group. Wolf image by Lee Gibbons.

Other images © LANBO/Shutterstock, phiseksit/Shutterstock,

photka/Shutterstock

Redaktion: Waltraud Horbas

KS • Herstellung: kw

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN: 978-3-641-21688-7V003

www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

Für Mum, in Liebe

PROLOG

Es regnete, als ginge die Welt unter. Eine dichte Wolkenschicht verbarg Mond und Sterne und verdunkelte die gepflasterte Straße, auf der sich eine menschliche Gestalt, in einen Kapuzenmantel gehüllt, vorankämpfte. Ihr Ziel war die Tür eines Steinhauses. Immer wieder wurde die Gestalt von dem heftigen Wind zurückgeworfen. Sie stemmte sich gegen die stürmische Dunkelheit und hielt den Saum ihrer Kapuze fest, um zu verhindern, dass der Wind sie ihr vom Kopf blies und ihr Gesicht enthüllte. Die Rieddächer der Häuser in der Straße lösten sich allmählich auf, und Halme des Schilfrohrs flogen durch die Luft. Als sie die Tür des Steinhauses erreichte und den Riegel zurückschob, flog diese nach innen auf und krachte gegen die seitliche Steinmauer, so gewaltig war die Kraft, mit der der Wind auf das Haus einstürmte. Im Inneren herrschte tiefste Dunkelheit. Weder Kerzen noch Lampen waren entzündet worden, und auch die stürmische Nacht bot keinerlei natürliches Licht.

Einen Moment lang blieb die Gestalt auf der Schwelle stehen und spähte nach drinnen. Dann tastete sie sich weiter und drückte die Tür hinter sich zu. Das Brausen des Sturmes verklang zu einem Wehklagen, als es aus dem Raum ausgeschlossen wurde, und aus der pechschwarzen Dunkelheit drang das leise Geräusch plätschernden Wassers. Die Gestalt streifte die Kapuze zurück.

Schritte ertönten in der Finsternis.

Regungslos blieb die Gestalt stehen, als in einer Ecke ein Lichtschein aufglomm und langsam größer wurde. Dann tauchte ein großer dunkelhaariger Mann in dem Lichtkreis auf. Die Kerze in dem Zinnhalter, den er mit einer Hand umfasste, erhellte seine edlen Gesichtszüge und die silbernen Strähnen an seinen Schläfen. Beim Anblick des Eindringlings an der Tür blieb er abrupt stehen. Seine Hand schnellte zum Griff eines langen Dolchs an seinem Gürtel.

»Wer seid Ihr?«

Die Gestalt trat in den Kerzenschein, und es wurde klar, dass es sich um eine Frau handelte. Ihr goldblondes Haar war zurückgebunden und schimmerte feucht vom Regen. Sie lächelte, und der Mann starrte sie einen Augenblick verblüfft an.

»Seid Ihr allein hierhergelaufen?«

»Bei so einem Wetter sind die Straßen menschenleer«, entgegnete die Frau.

Der Mann trat ein paar Schritte auf sie zu, um ihr Gesicht im Kerzenschein genauer zu betrachten. Ihre Kleidung war durchweicht, aber offensichtlich teuer und verriet ihre hohe Herkunft. Doch damit endete auch schon ihre Ähnlichkeit mit den anderen adligen Frauen des Landes. Sie war ganz und gar nicht wie sie – blass, geschminkt, mit Schmuck behangen, zart und zierlich. Ihre Schönheit war herber, zeigte sich in ihren ausgeprägten Wangenknochen, den Fältchen an ihren Augenwinkeln und ihrer selbstsicheren Haltung. Sie trug weder Gold- noch Silberschmuck, und ihre Haut war nicht weiß wie Kreide, sondern von der Sonne gebräunt.

»Wo ist Seine Majestät?«, erkundigte sich der Mann.

»Schläft. Sein Leibarzt hat ihm einen Trank verabreicht, er wird nicht aufwachen. Er fürchtet die Blitze.« Die Frau mit den schimmernden goldblonden Haaren verdrehte die Augen.

Er betrachtete sie einen Moment, während der Wind durch die Ritzen und Spalten in der Tür pfiff und die Kerzenflamme flackern ließ. »Ihr seid verrückt.«

Sie lächelte, und ihre Brauen hoben sich leicht, während sie ihn aus schmalen Augen ansah. »Genau das sagt man am Hof über Euch. ›Hütet Euch vor Bellamus von Safinim, Euer Majestät. Dieser Emporkömmling ist nicht ganz richtig im Kopf.‹«

Bellamus von Safinim streckte die Hand nach ihr aus, und sie trat zu ihm. Sie schlang ihren Arm um seine Taille und schmiegte sich an ihn. Bellamus blickte auf ihr Gesicht herab. Noch immer lächelte sie ihn an, die Lider leicht gesenkt. Er küsste sie, dann lockerte er den Griff und musterte seine Finger, die feucht von ihrem Mantel waren. »Du brauchst dringend ein wärmendes Feuer.«

Sie wandten sich um und verschwanden in der Dunkelheit. Die Kerze kämpfte gegen die abgrundtiefe Finsternis an und erleuchtete kurz das Becken in der Mitte der Halle, in das das Wasser durch eine Öffnung im Dach herabstürzte. Verblasste Fresken an den Wänden tauchten im Schein des Kerzenlichts auf, als die beiden einen Korridor entlanggingen. Die Königin wandte den Kopf und betrachtete im Vorübergehen die Wandgemälde. Eines zeigte einen Bären, der von einem Speer durchbohrt wurde. Das nächste stellte einen stiernackigen Mann im Profil dar, umringt von Blättern und tanzenden Gestalten. Der Putz, auf den das Fresko gemalt worden war, wies durch Alter und Trockenheit Risse auf, und die Königin konnte den Staub riechen, der davon aufstieg, während er stumm verfiel.

Am Ende des Ganges schimmerte ein ruhiges Licht, und sie betraten eine Kammer mit blanken Steinmauern. In eine der Wände war ein Kamin eingelassen worden, und ein hölzerner Stuhl stand vor dem Feuer, das darin brannte. Ein zweiter Holzstuhl befand sich vor einem glaslosen Fenster auf der anderen Seite des Raums.

»Du warst wach?«, fragte die Königin und warf einen Blick auf das Feuer.

»Ich habe dem Gewitter zugesehen.« Bellamus führte sie zu dem Stuhl am Kamin und löschte die Kerzenflamme zwischen Zeigefinger und Daumen. Dann schritt er durch den Raum und trug den Stuhl vom Fenster herbei sowie eine Decke, die daneben auf dem Boden gelegen hatte. Er reichte der Frau die Decke, schob den Stuhl neben ihren und setzte sich zu ihr.

»Was hat der König gesagt?«, fragte er.

»Er sagte: ›Ihr werdet in den Krieg ziehen.‹«

Bellamus atmete langsam aus. »Wir marschieren ein?«

Bekräftigend hob sie die Brauen und starrte in die Flammen.

Bellamus lachte, zunächst nur leise, doch dann steigerte es sich, bis er vor Lachen brüllte. Triumphierend sprang er auf, wandte sich der Königin zu und verbeugte sich. »Gut gemacht, Euer Majestät.« Er lehnte sich vor und küsste sie erneut, während sich seine Finger in ihre Schultern gruben. »Wie hast du das nur geschafft?«, fragte er, nachdem er sich von ihr gelöst hatte.

Doch sein Lob verfing nicht bei ihr. »Wir beide haben es bewerkstelligt. Du hast ihn fast verrückt gemacht, ihm Angst eingejagt. Die Feuerschlangen und die Fluten haben ihn regelrecht in Panik versetzt, und ich habe seine Angst dann benutzt und in die richtigen Bahnen gelenkt.«

Die Feuerschlangen. In der Nacht zuvor – es war kühl gewesen und der Himmel klar – hatten Schreie und lautes Wehklagen Königin Aramilla zu ihrem Fenster gelockt. Als sie hinausblickte, erstrahlte der Himmel in unirdischem Grün. Als wäre ein Schleier von den Sternen herabgesunken. Der grüne Schleier flatterte und tanzte in einer Brise, die einzig diese Erscheinung zu bewegen schien. Sie leuchtete immer stärker, und schließlich sah es aus, als wäre ein gigantischer Topf smaragdgrüner Farbe zwischen den Sternen ausgeschüttet worden, die sich in gewaltigen Strömen von einem Horizont zum anderen schlängelte. Fasziniert und voller Ehrfurcht hatte Aramilla zugesehen, als die Stadt unter ihr zu schreien begann. Die Straßen leerten sich, die Menschen flüchteten in ihre Häuser. Einige suchten Schutz in der Kirche, um Erlösung vor dem zu erflehen, was dieses Zeichen auch immer bedeuten mochte. Es hatte die ganze Nacht angedauert, bis die Wolken, die den gegenwärtigen Sturm ankündigten, aufgezogen waren und den Anblick verborgen hatten.

»Sie waren wunderschön«, sagte Bellamus und ließ sich wieder auf seinen Stuhl sinken. »Auf mich haben sie nicht wie ein böses Vorzeichen gewirkt, aber ich bin trotzdem froh, dass der König es anders gedeutet hat.«

»Nun, für dich waren sie ja auch kein schlechtes Omen«, erwiderte die Königin. »Aber vielleicht werden sie sich als ein schlechtes Omen für den König herausstellen. Jedenfalls habe ich dafür gesorgt, dass er es so deutet. Die Fluten, die Seuchen … und jetzt die Schlangen am Himmel. Er glaubt, Gottes Zorn sei entbrannt.«

»Ich bin beeindruckt. Bereitet es ihm keine Sorge, so spät im Jahr noch einen Feldzug zu beginnen?«

»Die Vorstellung, einen ganzen Winter lang den unversöhnlichen Zorn Gottes ertragen zu müssen, fand er deutlich beängstigender.« Sie legte ihm eine Hand an die Wange. »Ich habe dich in den Krieg geschickt, mein Soldat. Sorge dafür, dass ich es nicht bereue.« Sie klang vergnügt, aber er ergriff trotzdem ihre Hand.

»Das wirst du nicht«, sagte er. »Ich komme immer zurück.«

»Bringst du mir etwas mit aus dem Land jenseits des Abus?« Ihre Pupillen waren geweitet, und sie nahm seinen Anblick ganz in sich auf.

Er betrachtete sie. »Was würde dir denn gefallen? Die Anakim besitzen keine Schätze. Dinge, die keinen Zweck erfüllen, achten sie nicht.«

»Was besitzen sie dann?«

»Waffen«, antwortete Bellamus. »Größere und bessere Waffen als die, die es im Süden gibt. Ich könnte dir eine prächtige Axt mitbringen, wie wäre das?«

»Lass dir etwas Besseres einfallen«, erwiderte sie amüsiert. »Ich würde mich zum Beispiel mit dem Geweih eines gigantischen Elchs zufriedengeben.«

»Nichts leichter als das«, erwiderte Bellamus. »Allerdings habe ich vor, dem König eine ganz besondere Trophäe zu überreichen. Und ich denke, du wirst nicht zufrieden sein, wenn du nicht etwas ebenso Prachtvolles bekommst.«

»Was willst du ihm mitbringen?«, fragte sie.

Bellamus nickte nachdenklich, wie zu sich selbst, bevor er leise sagte: »Den Kopf des Schwarzen Lords.«

Sie warf ihm einen Blick aus den Augenwinkeln zu und lehnte sich dann gegen seine Brust. »Mein Emporkömmling. Ich beneide die Anakim nicht darum, dass sie dich zum Feind haben.«

Sie schwiegen eine Weile. Plötzlich erhellte ein greller Blitz die Kammer und erlaubte der Königin, den Raum für den Bruchteil einer Sekunde so zu sehen, wie er im Tageslicht wirken musste. Dann wurde er wieder von der Dunkelheit verschlungen. Die Königin zählte zehn Herzschläge, bevor Donner über den Himmel rollte, und erschauerte behaglich. »Ich wünschte, ich könnte dich in den Norden begleiten und die Anakim sehen, bevor du sie auslöschst.«

Bellamus war in nachdenkliches Schweigen versunken. Er starrte in die Flammen und spielte gedankenverloren mit ihrem Haar.

»Hast du jemals einen von ihnen getötet?«, fragte sie. »Einen der Anakim, meine ich?«

»Ein paar«, sagte er. »Jedoch nie einen bewaffneten und gepanzerten Krieger. Die überlasse ich größeren Helden, als ich einer bin. Aber wie wir alle sind sie weitaus weniger beeindruckend, wenn sie überrumpelt werden.«

»Ist es wahr, was man sich über ihre Knochenpanzer erzählt? Oder war das nur ein weiterer Versuch, den König in Angst und Schrecken zu versetzen?«

Bellamus grinste. »Wenn wir dieses Spiel überleben wollen, müssen wir uns an Lügen halten, die niemals als solche entlarvt werden können. Diese Schilderungen allerdings sind wahr. Ihre Knochenpanzer reichen von den Lenden bis zum Hals und sind nur äußerst schwer zu durchbohren.«

»Mein Vater hat sich darüber lustig gemacht. Er sagte, das wären nur Gerüchte, wie sie der Krieg hervorbringt.«

»Earl Seaton kann sich glücklich schätzen, dass er niemals einem leibhaftigen Anakim begegnet ist. Unsere Grenzen sind mittlerweile schon so lange sicher, dass die Menschen vergessen haben, wie ernst die Bedrohung ist. Und das ist kein Gerücht, meine Königin.«

Sie drehte sich leicht in seinen Armen. »Warum willst du sie dann angreifen?«, setzte sie nach. »Ich dachte, sie faszinieren dich. Und wie brüchig der Frieden auch sein mag, immerhin hält er nun schon seit Jahren. Warum setzen wir alles aufs Spiel, um sie für immer auszulöschen?«

Bellamus schwieg einen Moment, und ihr war klar, dass er überlegte, wie viel er ihr verraten sollte.

»Man muss sich für eine Seite entscheiden«, sagte er schließlich, »und dann alles in seiner Macht Stehende tun, um diese Seite voranzubringen, oder nicht? Die andere Seite wird ganz sicher dasselbe tun. Und nur wenn man härter und entschlossener vorgeht als die anderen, wird die eigene Seite triumphieren.«

Darüber dachte sie einen Augenblick nach. »Ich habe mich für eine Seite entschieden.«

»Ich weiß, für wen du kämpfst«, sagte er anzüglich.

»Für dieselbe Person, für die du auch kämpfst.« Sie lächelte zu ihm hoch. »Für mich.«

Teil I

1. KAPITEL

DAS ZERBROCHENE UHRWERK

Seit Tagen regnete es nun schon unablässig. Die Straße lag mehr als eine Handbreit unter schlammigem Wasser, ja, das gesamte Land schien wie im Wasser versunken. Ropers Pferd stolperte und knickte auf der Vorhand ein. Nur mit Mühe konnte er sich im Sattel halten.

»Hoch mit dir, Junge!«, befahl Kynortas. »Du musst doppelt so stark sein, wie du es von deinen Kriegern erwartest.«

Roper stieg ab, damit sein Pferd sich hochrappeln konnte, bevor er sich wieder in den Sattel schwang. Die Krieger hinter ihm hatten nichts bemerkt. Sie marschierten weiter, die Köpfe im Regen gesenkt.

»Welche Auswirkungen wird der Regen haben?«, fragte Kynortas.

»Er wird die Schlacht verkürzen«, wagte Roper eine Vermutung. »Die Schlachtordnung kann leichter durchbrochen werden, und Männer sterben schneller, wenn sie keinen festen Halt auf dem Boden finden.«

»Eine gute Einschätzung«, urteilte Kynortas. »Außerdem kämpfen die Männer im Regen weniger entschlossen. Das begünstigt die Männer aus Süddal. Unsere Soldaten sind zwar besser ausgebildet, aber sie werden im Regen Schwierigkeiten haben, ihre Überlegenheit auszunutzen.«

Roper sog jedes Wort aufmerksam auf. »Inwiefern ändert das unseren Schlachtplan, Lord?«

»Es gibt keinen Schlachtplan«, erwiderte Kynortas. »Wir wissen nicht, was uns erwartet. Unsere Kundschafter berichten, dass die Truppen des Südens eine gut zu verteidigende Position bezogen haben. Also wissen wir nur, dass uns die Rolle des Angreifers zufällt, mehr nicht. Aber«, fuhr er fort, »wir müssen unsere Legionen mit Bedacht einsetzen. Es dauert Hunderte von Jahren, sie auszubilden, und weil sie niemals flüchten, können sie in einer einzigen Schlacht vernichtet werden. Vor allem daran musst du denken: Die Legionen sind unersetzlich. Schütze stets die Legionen, Roper.«

Hinter Kynortas marschierten fast neunzigtausend Soldaten – die gesamte Streitmacht des Schwarzen Königreiches. Die Kolonne führte zahllose Banner mit sich, die vom Regen durchtränkt waren und schwer herabhingen, und erstreckte sich viele Meilen die Straße hinab, so weit, dass ihr Ende außer Sicht war. Auch jetzt marschierten die Männer im Gleichschritt, und ihre Schritte ließen die Oberfläche des überschwemmten Grunds erzittern. In Ropers gesamten neunzehn Lebensjahren war noch nie eine so gewaltige Armee aufgestellt worden. Normalerweise scheuten die Anführer davor zurück, sämtliche Legionen unter einem einzigen Banner marschieren zu lassen. Zu groß war das Risiko einer Katastrophe. Wie Kynortas gesagt hatte: Die Legionen waren unersetzlich. Sie zu verlieren war die Urangst aller Anführer ihres Volkes.

Aber diesmal hatten sie keine andere Wahl gehabt. Ihre Feinde hatten eine gewaltige Armee zusammengezogen, die das Gleichgewicht der Kräfte in Albion zu zerstören drohte. Die gegnerische Streitmacht bestand aus angelsächsischen und fränkischen Soldaten sowie Söldnern aus Samnia und Iberia und war so groß, dass niemand genau wusste, wie viele Männer der Feind befehligte. Auf jeden Fall waren es deutlich mehr als die Krieger, die Kynortas anführte.

»Warum folgen wir nicht dem Beispiel des Südens, Lord«, fragte Roper, »und vereinigen all unsere Häuser unter einem einzigen Banner?«

Diese Idee fand nicht Kynortas’ Billigung. »Kannst du dir vorstellen, dass ein Herrscher einem anderen die Kontrolle über seine Streitkräfte überträgt? Und dass ein Dutzend Herrscher übereinkommt, denselben Mann zu unterstützen?« Er schüttelte verächtlich den Kopf. »Unter einer Million Männer mag es vielleicht einen einzigen geben, der die Anakim vereinigen könnte. Vielleicht. Doch weder bin ich dieser Mann, noch werde ich jemals die Legionen einem fremden Machthaber überlassen.«

Roper konnte sich keinen größeren Lord als Kynortas vorstellen. Ebenso streng wie sein Gesicht und stark wie sein Körperbau waren auch sein Glaube und seine Überzeugungen. Er ging aufrecht und ernsthaft durchs Leben, und sein finsteres, leidenschaftliches Gesicht hatte bislang noch keine Narben von Auseinandersetzungen davongetragen. Seine Männer blickten zu ihm auf. Seine Feinde verachteten und respektierten ihn gleichermaßen. Er verstand es, Verbündete zu gewinnen, seine Gegner einzuschüchtern und ein Schlachtfeld wie ein Gedicht zu lesen. Er war ein groß gewachsener Mann, obwohl Roper ihm in dieser Hinsicht bereits fast gleichkam. Ihr Haus galt als überaus mächtig und Roper als vielversprechender Nachfolger von Kynortas. Zudem sicherten seine beiden jüngeren Brüder ihre Blutlinie.

Der Schwarze Lord und sein junger Nachfolger ritten der gewaltigen Kolonne voran zum Gipfel einer Anhöhe, hinter der eine weite überflutete Ebene lag. Jenseits des vom Wind gekräuselten Wassers verlief ein ausgedehnter Hügelkamm. Ob es sich um eine natürliche Formation in diesem vernarbten Land handelte oder um uralte Befestigungsanlagen einer längst vergessenen Schlacht, war aus der Ferne nicht ersichtlich, aber die Hügelkette erstreckte sich fast von einem Horizont bis zum anderen. Auf ihrer nördlichen Flanke, die von einem großen Wald gesäumt wurde, hatten sich die Horden des Südens in Stellung gebracht. Tausende säumten den Hügelkamm. Zehntausende. Geschützt durch den aufgewühlten regennassen Hang vor ihnen. Ihre Banner hingen ebenso nass und schwer herab wie die der Legionen, aber Roper konnte Hellebardiere, Langbogenschützen und Schwertkämpfer erkennen sowie weitere Männer, die im Regen gräulich schimmerten. Wahrscheinlich waren es Gepanzerte. Am Südende des Hügelkamms wartete drohend die gewaltige Kavallerie des Feindes.

Es war Ropers erste Schlacht. Bisher hatte er Schlachtenlärm nur aus der Ferne gehört. Ein Donnern und Krachen, als schlüge ein aufgewühlter Ozean gegen eine mit Eisen gepanzerte Küste. Er hatte Krieger zurückkehren sehen, die meisten von ihnen erschöpft und jeglicher Lebenskraft beraubt, einige wenige übermütig und voller Tatendrang. Doch allesamt waren sie schmutzig und vom Kampf gezeichnet gewesen. Er hatte zugesehen, wie die Verletzten versorgt wurden, mit angesehen, wie Wundärzte die Schädel bewusstloser Männer aufbohrten oder aus ihren Unterarmen Stahlsplitter zogen, die abgesprungen waren, als Klingen gegeneinanderschlugen. Auch hatte sein Vater ihm oft von Schlachten erzählt. Genau genommen sprach er von kaum etwas anderem mit seinem Erben. Roper hatte es vollkommen verinnerlicht und sich seit seinem sechsten Lebensjahr im Schwertkampf geübt. Sein Leben hatte sich bisher fast ausschließlich um dieses Heilige Klirren gedreht, und doch war er auf den Anblick, der sich ihm jetzt bot, in keiner Weise vorbereitet.

Den Feind im Blick, gaben der Schwarze Lord und sein Sohn ihren Pferden die Sporen und entfernten sich von der Kolonne. Kynortas schnippte mit den Fingern, und ein Adjutant trieb sein Pferd neben ihn.

»Bring unsere Armee in Stellung, und zwar so nah wie möglich am Wasser.« Kynortas gab eine Reihe von Anweisungen, wo in der Schlachtordnung die einzelnen Legionen ihren Platz einnehmen sollten, und schloss mit dem Befehl, dass die gesamte Kavallerie die rechte Seite zu beziehen habe. »Abgesehen von den Reitern der Häuser Oris und Alba. Die beziehen zur Linken Position.«

»Das sind viele Befehle, Lord«, entgegnete der Adjutant.

»Delegiere!«

Der Adjutant gehorchte.

»Uvoren!«, rief Kynortas.

Ein berittener Offizier löste sich aus der Kolonne und trabte zu ihm.

»Mylord?«

Sein hochgebundener Pferdeschwanz, der durch eine kleine Öffnung auf der Rückseite seines Helms gezogen war, kennzeichnete ihn als einen Heiligen Wächter. In das rechte Schulterstück seiner Rüstung war ein silbernes Auge eingearbeitet, und er grinste seinen Herrn durch den schützenden Helm verwegen an.

»Du kennst Uvoren, Roper.« Kynortas stellte die beiden einander vor.

Roper hatte von Uvoren gehört. Jedes Kind im Schwarzen Königreich hatte schon von ihm gehört: dem Hauptmann der Heiligen Wache. Eine Stellung, von der jeder ehrgeizige Krieger träumte. Es gab keine höhere Wertschätzung der kriegerischen Fähigkeiten als die Berufung in dieses Amt. Über den Rücken hatte Uvoren seinen berühmten Streithammer geschlungen: Seelenjäger. Man erzählte sich, dass Uvoren selbst dessen großartigen, geriffelten Stahlkopf aus den Schwertern von vier Südfürsten geschmiedet hatte, nachdem er jeden einzelnen von ihnen eigenhändig getötet hatte. Als die Hoffnung auf einen Sieg bei der Belagerung von Lundenceaster – der größten Siedlung Albions, weit im Süden gelegen – nur noch ein ferner Wunsch war, war es Seelenjäger gewesen, der endlich einen Zugang an der Mauer freigeschlagen hatte. Und in der Schlacht von Eoferwic hatte sein großes, stumpfes Kopfstück den Rücken von König Offas Pferd zerschmettert, dann den vergoldeten Helm des am Boden liegenden Königs zertrümmert und dessen Schädel wie ein faules Ei zerquetscht.

Ja, Roper hatte von Uvoren gehört. Als er früher in der Akademie weit oben im Norden mit den anderen Jungen gespielt hatte, tat Roper immer so, als wäre er Uvoren der Mächtige. Der kleine Stock, den er schwang, war kein Schwert gewesen, sondern ein Streithammer.

Er nickte dem Hauptmann, der ihn freundlich anstrahlte, stumm zu.

»Natürlich hat er das.«

»Hauptmann der Heiligen Wache und ein Vorbild an Demut«, erwiderte Kynortas beißend. »Uvoren, wir verhandeln mit dem Feind. Roper wird uns begleiten.«

»Das wird Euch gefallen, junger Lord«, sagte Uvoren, drängte sein Pferd neben das Ropers und drückte seine Schulter.

Roper konnte den Heiligen Wächter nur mit großen Augen anstarren.

»Es bereitet immer großes Vergnügen, Eurem Vater dabei zuzusehen, wie er mit dem Feind verhandelt.«

Begleitet von einem weiteren Heiligen Wächter mit einer weißen Fahne, ritten die drei gemeinsam in die überflutete Ebene hinunter.

»Die weiße Fahne passt gut zu dir, Gray«, rief Uvoren dem Wächter zu.

Der starrte seinen Hauptmann, ohne zu lächeln, an.

Uvoren lachte. »Nur ruhig, Gray. Lern erst einmal zu lachen.«

Roper warf einen Blick zu Kynortas hinüber, unsicher, was er von der Szene halten sollte, aber der Schwarze Lord hatte offenbar keine Notiz genommen von dem Schlagabtausch der beiden.

Sie ritten in die überflutete Ebene, und obwohl das Wasser unter den Hufen ihrer Pferde aufspritzte, war es höchstens einen Fuß tief. Auf der gegenüberliegenden Anhöhe löste sich eine Gruppe von Reitern aus der Armee des Südens und ritt ihnen entgegen. Roper bemerkte, dass ihre beiden Gruppen unterschiedlich stark waren. Sein Vater, Uvoren und Gray sowie er selbst zählten gerade einmal vier, ihnen entgegen ritten jedoch mindestens dreißig Mann. Drei unbehelmte Lords führten die Gruppe an und wurden von mehr als zwei Dutzend Rittern in glänzenden Plattenpanzern begleitet. Sie hatten die Visiere heruntergeklappt, und die verzierten Satteldecken ihrer Pferde bauschten sich im Wind.

»Ist dies Eure erste Schlacht, kleiner Lord?«, fragte Uvoren Roper.

»Die erste«, bestätigte Roper. Er war längst größer als die meisten Gleichaltrigen und alles andere als »klein«, trotzdem hörte sich dieser Ausdruck aus dem Mund eines so hochstehenden Mannes wie Uvoren nicht sonderbar an.

»Es gibt nichts Vergleichbares. Heute werdet Ihr herausfinden, wofür Ihr geboren wurdet.«

»Ihr habt … Eure erste Schlacht … genossen?«, fragte Roper. Normalerweise war er nicht auf den Mund gefallen, aber als er Uvoren jetzt ansprach, stammelte er.

»Oh ja.« Der Hauptmann lächelte breit. »Das war, bevor ich ein Legionär wurde und meinen ersten Fürsten getötet habe. Es ist nicht schwer, diese Südlinge zu bekämpfen. Seht sie Euch nur an.«

Sie näherten sich der Gruppe von Reitern. Roper hatte noch nie zuvor Menschen aus dem Süden gesehen, und ihr Äußeres verblüffte ihn. Sie sahen genauso aus wie er, nur waren sie kleiner. Alle Anakim waren gemeinhin groß. Weder Roper selbst noch Gray, Uvoren oder Kynortas maßen weniger als sieben Fuß. Auf dem Rücken ihrer Pferde überragten sie ihre Feinde, die in jeglicher Hinsicht kleiner waren, deutlich. Das Ungleichgewicht der Kräfte war aufgehoben.

Als Roper die Männer aus dem Süden genauer betrachtete, bemerkte er auch einen Unterschied, was ihre Gesichtszüge betraf. Sie wirkten beinahe kindlich. Ihre Augen waren sehr ausdrucksvoll, und ihre Gefühle und Wesenszüge schienen ihnen mit einer Deutlichkeit ins Gesicht geschrieben, die sie fast liebenswert machte. Ihre Züge waren weicher und weniger robust. Im Vergleich dazu wirkte Kynortas’ Miene wie aus Eichenholz geschnitzt. Beim Anblick der Südmänner dachte Roper unwillkürlich an etwas Gezähmtes, an einen Hund etwa. An etwas, dem Wildheit fremd war.

Kynortas hob grüßend die Hand. »Wer hat hier den Befehl?« Obwohl er die Sprache der Angelsachsen sehr gut beherrschte, stellte er die Frage in der Zunge der Anakim. Die Ritter erzitterten leicht, als die Worte in der Sprache des Schwarzen Königreiches über sie hinwegspülten.

»Ich kommandiere hier«, antwortete ein Mann in der Mitte der Gruppe – ebenfalls in der Sprache der Anakim, wenn auch stockend und mit starkem Akzent. Er ritt auf Kynortas zu, offenbar unbeeindruckt von dessen Größe. »Ihr müsst der Schwarze Lord sein.« Er hielt sich gerade im Sattel und trug eine Plattenrüstung, die so blank glänzte, dass Roper sein Spiegelbild in dem Brustharnisch sehen konnte. Der Mann hatte einen dunklen Bart und eine Lockenmähne, und was von seinem Gesicht zu sehen war, schien durch übermäßigen Trunk gerötet. »Ich bin Earl William von Lundenceaster. Ich führe diese Armee an.« Er deutete nach links. »Das ist Lord Cedric von Northwic und das«, er wies nach rechts, »ist Bellamus.«

»Habt Ihr einen Titel, Bellamus?«, wollte Kynortas wissen.

William von Lundenceaster antwortete an seiner statt. »Bellamus ist ein Emporkömmling ohne Titel oder Rang. Trotzdem befehligt er unseren rechten Flügel.« Earl William ersetzte die Worte, die er auf Anakim nicht kannte, durch den entsprechenden Ausdruck in seiner eigenen Sprache. Er wusste, dass Kynortas ihn trotzdem verstand.

Die Worte des Fürsten schienen Kynortas zu faszinieren, und Bellamus hob zustimmend die Hand. Der Emporkömmling sah gut aus, ein Hauch von Silber durchzog sein dunkles welliges Haar an den Schläfen, und er wirkte wohlhabend. Von den anwesenden Südmännern war er der einzige, der keine Rüstung trug, sondern ein dickes Wams aus gepolstertem Leder mit Goldbesatz an Halsausschnitt und Ärmelmanschetten. Seine hohen Stiefel waren von bester Qualität und sahen so neu aus, als müssten sie an den Füßen scheuern. Unter dem Wams trug er eine dunkelrote Tunika, und er saß auf einem Bärenfell, das über den Rücken seines Pferdes gelegt worden war. Außerdem fehlten die beiden äußeren Finger seiner linken Hand. Neben den strengen, schwer gepanzerten Lords fiel der Emporkömmling durch seine Erscheinung auf.

Der Schwarze Lord sah wieder zu Earl William.

»Ihr seid in unser Land eingefallen«, stieß Kynortas barsch hervor. »Ihr habt den Abus überquert, obwohl der Fluss seit Jahren eine friedliche Grenze bildet. Ihr habt gebrandschatzt, geplündert und vergewaltigt.« Kynortas trieb sein Pferd dichter an Earl William heran. Seine riesige Gestalt, die gesamte Ausstrahlung unterstrichen seine unerbittliche Haltung. »Zieht Euch zurück, unverzüglich, sonst hetze ich die Schwarzen Legionen auf Euch. Sollte ich mich gezwungen sehen, meine Soldaten in die Schlacht zu schicken, werden wir keine Gnade walten lassen.« Er warf einen Blick zu dem Bergkamm jenseits der feindlichen Generäle. »Außerdem bezweifle ich, dass Ihr eine so große Armee hierherführt und dann noch Streitkräfte habt, die Eure Heimat verteidigen können. Ihr habt unseren Frieden gebrochen, und sobald ich Eure Armee dezimiert habe, marschiere ich nach Lundenceaster und plündere es bis auf den letzten Knochen aus, als Entschädigung. Das Blutvergießen«, er beugte sich vor, »wird unvorstellbar sein.«

Uvoren stieß ein zustimmendes Lachen aus.

»Wir könnten uns natürlich zurückziehen«, erwiderte Earl William, der sich nicht von der Stelle gerührt hatte, als Kynortas auf ihn zugeritten war. »Aber wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir haben genug Vorräte und eine starke Stellung. Der einzige Grund, warum Ihr uns den Rückzug anbietet, ist der, dass Ihr keine Soldaten verlieren wollt. Ihr schätzt sie viel zu hoch, und sie sind nur schwer zu ersetzen. Ihr wollt uns nicht angreifen.«

Earl William schielte leicht. Dennoch sah er Kynortas angriffslustig an, der seinerseits auf die Forderung wartete, die folgen würde. »Gold«, sagte der Fürst leise. »Für das Leben Eurer Legionäre. Dreißig Kisten würden uns für unseren Aufwand entschädigen. Das und die lächerliche Beute, die wir bereits in Euren östlichen Gefilden gemacht haben.«

Kynortas antwortete nicht. Er starrte Earl William lediglich an, und das Schweigen zog sich in die Länge.

Roper beobachtete ihn. Dreißig Kisten waren eine vollkommen absurde Forderung. Der Wohlstand des Schwarzen Königreiches beruhte nicht auf Gold, sondern auf härteren Metallen, welche die Schmiede im Süden nicht bearbeiten konnten. Die Anakim konnten unmöglich dreißig Kisten Gold heranschaffen, was Earl William sicher wusste. Nicht einmal, wenn sie das ganze Land vom kleinsten Weiler bis zur prächtigsten Burg durchkämmten. Der Fürst wollte sie also nur herausfordern, wenn auch nicht allzu offenkundig. All das führte Roper zu einer einzigen Schlussfolgerung: Er legte es darauf an, dass sein Angebot ausgeschlagen wurde, gab aber vor, es ernst zu meinen. Die Männer aus dem Süden hatten einen Plan, und sie hatten ihre Entscheidung bereits getroffen, wie diese Verhandlungen enden sollten. Roper vermutete, dass Earl William Kynortas zu einem überstürzten Angriff verleiten wollte, bei dem die Legionäre getötet werden konnten, sobald sie versuchten, den schlammigen Hang zu erklimmen.

Kynortas dagegen, klüger, schlachtenerprobter und erheblich erfahrener, hielt sich mit solchen Überlegungen nicht auf. Für ihn waren die Südmänner einfach nur unwissend und töricht. »Wir schätzen ein Metall nicht, das so begrenzt verwertbar ist«, antwortete er schließlich. »Wir haben keine dreißig Kisten davon, um Eure Gier nach einem weichen Metall zu befriedigen, das zu nutzlosen Dingen verarbeitet wird. Und wir würden sie Euch auch nicht geben, selbst wenn wir sie hätten.«

Kynortas beugte sich plötzlich in seinem Sattel vor. Sein Lederharnisch knarrte, als er den oberen Rand von Earl Williams Brustpanzer packte. Das Gesicht des Fürsten rötete sich noch mehr, und er lehnte sich hastig im Sattel zurück, während er verzweifelt versuchte, sein Pferd aus Kynortas’ Reichweite zu treiben. Aber der Schwarze Lord hielt ihn mit eisernem Griff fest. Der Südfürst geriet in Panik, und Entsetzen machte sich auf seinem Gesicht breit, als Kynortas’ fremdartige Hand seine Haut berührte. Mit einem metallischen Kreischen gab der glänzende Brustpanzer nach, als Kynortas ihn herunterriss und das schweißgetränkte Leder darunter entblößte. Verächtlich warf er die Rüstung zu Boden. All das ging so schnell, dass die Ritter von Earl Williams Leibwache nichts weiter tun konnten, als schockiert zuzusehen. Earl William selbst zitterte, vollkommen überrumpelt.

»Wertlos«, schnaubte Kynortas und lehnte sich in seinem Sattel zurück. »Und darunter befindet sich ein schwächlicher Knochensack. Ihr seid nicht in der Lage, gegen meine Legionen zu kämpfen. Sie werden Euren Brustpanzer durchtrennen wie ein Stück Schinken.«

Er lächelte Earl William finster an, der den rechten Arm schützend über die Brust gelegt hatte, als wäre sie verletzt worden. Der Emporkömmling Bellamus warf einen Blick auf seinen General, und ein Ausdruck der Belustigung huschte über sein Gesicht. Offenbar waren die beiden keine Freunde.

»Eure letzte Chance, Earl William. Zieht Euch zurück, sonst lasse ich die Legionen angreifen.«

»Sollen Eure verdammten Soldaten doch kommen!« Earl Williams Stimme bebte vor Wut. »Seht nur zu, wie sie im Dreck herumkriechen und verrecken!« Er riss sein Pferd herum und galoppierte davon, als könnte er Kynortas’ Gegenwart keinen Moment länger ertragen.

Der Schwarze Lord sah ungerührt zu, wie die Ritter des Fürsten ihm folgten, bis nur noch Bellamus übrig war, der ihn offen musterte. Der kleinere Mann brach das Schweigen zuerst.

»Da Ihr mit einer Knochenrüstung ausgestattet seid, habt Ihr keine Vorstellung davon, wie es sich für Earl William anfühlte, als Ihr ihm die Rüstung so verächtlich vom Leib gerissen habt. Ehe die Schlacht vorüber ist, werde ich Euch zeigen, was das für ein Gefühl ist.« Bellamus beherrschte die Sprache der Anakim derart makellos, dass er sogar als Untertan des Hindrunn hätte durchgehen können, wäre er nicht von kleinerer Statur gewesen. Er hatte leise gesprochen und nickte nun den vier Anakim zu, bevor er mit einem Zungenschnalzen sein Pferd antrieb und langsam den Hang hinaufritt. Im Davonreiten hob er den Arm zum Gruß.

»Enden die Verhandlungen immer so?«, erkundigte sich Roper, als sie zu ihren eigenen Streitkräften zurückritten, die sich auf der Ebene in Stellung brachten.

»Immer«, bekräftigte Kynortas. »Niemand verhandelt bei Verhandlungen. Es ist eine Übung in der Kunst der Einschüchterung.«

Uvoren schnaubte. »Euer Vater nutzt Verhandlungen, um sich in der Kunst der Einschüchterung zu üben, Roper«, verbesserte er den Schwarzen Lord. »Alle anderen hoffen in der Tat, eine Schlacht vermeiden zu können.« Uvoren und Gray lachten.

»Sie wollten ohnehin nicht verhandeln«, stellte Roper fest.

Kynortas warf ihm einen kurzen Blick zu. »Wie kommst du zu dieser Annahme?«

»Wegen der Art und Weise, wie er das Angebot formuliert hat, und weil er gewusst haben muss, dass wir seine Forderungen niemals hätten erfüllen können. Er wollte uns zum Kampf anstacheln.«

Kynortas dachte darüber nach. »Vielleicht. Also sind sie überheblich.«

Roper erwiderte nichts darauf. Wer würde schon überheblich in eine Schlacht gegen die Schwarzen Legionen ziehen? Ihre Feinde mussten einen guten Grund für ihre Haltung haben. Vermutlich hatten sie einen Plan. Aber Roper kannte die Sitten der Südmenschen nicht. Vielleicht stärkte ihre zahlenmäßige Überlegenheit ihr Selbstvertrauen. Vielleicht waren sie auch einfach ein selbstbewusstes Volk. Roper wusste es nicht, also sagte er auch nichts.

❊ ❊ ❊

»Bleib in meiner Nähe, Junge«, befahl Kynortas Roper. »Beobachte und lerne. Eines Tages wirst du für die Legionen verantwortlich sein.«

Die Schwarzen Legionen rückten langsam auf die überschwemmte Ebene vor. Der rechte Flügel mit dem größten Teil der Kavallerie bestand aus Ramneas Hunden – den Elitesoldaten des Schwarzen Königreiches. Der ruhmreiche Ruf dieser Legion wurde nur von dem der Heiligen Wache übertroffen. Am linken Flügel war die Schwarzfelsen-Legion postiert: kampferprobte Veteranen, denen man nachsagte, besonders grausam zu sein. Manche Männer behaupteten, dass die Schwarzfelsen noch effizienter wären als Ramneas Hunde, wenn es darum ging, die feindlichen Linien zu durchbrechen. Allerdings dienten die meisten der Männer, die das behaupteten, selbst bei den Schwarzfelsen.

Die Legaten – die Kommandeure der Legionen – waren alle vor ihre jeweilige Legion geritten. Sie präsentierten sich ihren Kriegern und hoben die Arme, während jeweils zwei Legionäre zu Pferde hinter ihnen auftauchten und jedem einen weiten Umhang aus braun schimmernden Adlerfedern umlegten. Er wurde an ihren Schultern befestigt und bedeckte auch den Leib ihres Pferdes. Die Umhänge schillerten, als die Legaten die Arme wieder sinken ließen. Geschmückt mit diesem heiligen Gewand, ritten sie an der vordersten Reihe ihrer vorrückenden Legionen entlang, einen Stechpalmenzweig vor sich haltend. Die schmalen Blätter an der Spitze der Zweige waren zu einem Auge geflochten. Dieses Auge richtete sich auf die Schlachtreihen der Soldaten, prüfte den Mut der Männer für den bevorstehenden Kampf und segnete jene, die sich als würdig erwiesen.

Roper und Kynortas trabten hinter die Schlachtreihe, gefolgt von einer Gruppe Adjutanten. Kynortas entsandte sie zu den Legionen, mit der Aufforderung, tapfer zu kämpfen und die Reihen geschlossen zu halten, sowie mit Anweisungen und Ratschlägen an die Kommandeure der Legionen. Er war so ruhig, der Schwarze Lord. So gelassen. Seine Zuversicht, sein Vertrauen in die Legionen strahlte von ihm aus wie die Wellen, die sein Pferd im Wasser erzeugte. Roper beobachtete seinen Vater und hoffte, sein Auftreten und seinen Charakter einfach nur durch bloßes Zusehen in sich aufnehmen zu können. Selbst als sie in den Schatten des Hügelkamms vorgerückt waren, Pfeile der Langbögen des Feindes im Wasser um sie herum landeten und von den Rüstungen zweier Adjutanten abprallten, wirkte der Schwarze Lord unerschütterlich.

Die Südmänner auf dem Hügelkamm sangen. Sie schlugen mit ihren Schwertern und Spießen auf ihre Schilde und brüllten den Anakim höhnisch zu, sie wären Teufel. Dämonen. Missgeburten, Ungeheuer, Zerstörer. Gegenseitig stachelten sie sich an, steigerten sich mit ihren Trommeln und Schreien in einen wilden Rausch, um ihre schreckliche Furcht vor den Giganten zu übertönen, die ihnen gegenüberstanden.

»Tötet sie!«, schrie einer ihrer Lords.

»Töten, töten, töten!«, brüllten seine Männer.

»Tötet sie!«, wiederholte der Lord.

»Töten, töten, töten!«, heulten seine Männer.

»Schreit es ihnen ins Gesicht!«, brüllte der Lord. »Sie sind die Mörder des Schwarzen Königreiches! Schreit es ihnen entgegen!« Seine Männer grölten. »Sie sind die gefallenen Engel, die Gott aus dem Himmel vertrieben hat! Und jetzt will Gott diese Dämonen aus unseren Landen verbannen! Erfüllt heute eure Pflicht eurem Gott gegenüber!« Schilde und Spieße schlugen rhythmisch gegeneinander, dann stampften die Männer des Südens mit den Füßen dazu. Es klang, als würde jemand eine gewaltige Trommel schlagen, so mächtig, dass das Geräusch das Wasser kräuselte, durch das die Anakim marschierten.

Die Anakim hatten ebenfalls Trommeln, aber sie unterschieden sich von denen ihrer Feinde. Jede Legion rückte in ihrem eigenen Rhythmus vor. Die Trommler standen in den hinteren Reihen und trieben die Krieger voran. Es waren keine wilden Trommelwirbel wie bei den Armeen des Südens. Ihr Rhythmus war mechanisch und klar und bildete eine gleichmäßige Woge aus Klang.

Tausende Banner erhoben sich wie ein Blätterwald über den Reihen der Anakim. Die Krieger schwenkten große viereckige Standarten aus besticktem Leinen, wie die Männer aus dem Süden, aber auch lange Wandteppiche aus gewebter Seide, die von bis zu sechs Standartenträgern gehalten werden mussten. Sie zeigten uralte Schlachten in den leuchtenden Farben der Anakim. Daneben erhoben sich Gigantenaugen, geflochten aus den blättrigen Zweigen von Stechpalme, Weide und Esche, und manchmal auch ein aufgespanntes Bärenfell oder ein halbes Dutzend an einer Stange befestigte, zerfetzte Wolfspelze, die im Wind flatterten. Wo die Legaten ritten, wurden gewaltige, mit Adlerfedern besetzte Leinenbahnen hochgehalten. Sie kräuselten sich im Wind. All diese Banner bis auf das letzte wurden gesenkt, wenn die Bannerträger sich in den Kampf stürzten.

Die Legionäre selbst schrien nicht, während sie vorrückten. Sie schlugen auch keinen Rhythmus mit ihren Waffen wie die Männer aus dem Süden. Stattdessen sangen sie. Jede Legion stimmte düstere, unheimliche Schlachtenhymnen an, die untereinander nicht harmonierten, sondern im Widerstreit zueinander standen und immer lauter wurden. Sie schwollen an, aufgeladen mit Emotionen, bis den Südmännern übel wurde, so fremdartig waren diese Gesänge. Sie spiegelten die undurchdringliche Wildnis, durch die die Krieger marschierten, den grauen aufgewühlten Himmel über ihnen und die rauschenden Wälder rechts und links von ihnen. Der Wind selbst frischte auf, als würden die Männer aus dem Süden von den Verbündeten der Anakim umringt, die den Ruf ihrer unirdischen Gesänge erwiderten. Dies war das Land der Anakim. Es war das Schwarze Königreich – jeder Fingerbreit davon so trostlos und unheilig, wie sie befürchtet hatten.

An der rechten Flanke der Streitmacht aus dem Süden erkannte Kynortas den Emporkömmling Bellamus. Er ritt an der Frontlinie entlang und brüllte seine Männer an. Wo er vorbeikam, richteten sich die Männer stolzer auf und hoben ihre Waffen. Das fiel Kynortas auf. Eines Tages, dachte er, werde ich mich einer Armee stellen müssen, die allein von diesem Mann kommandiert wird.

Kaum hatte er das gedacht, brach die rechte Seite der Südlinge aus. Vielleicht hatte Bellamus seine Männer so sehr aufgestachelt, dass die Offiziere die Kontrolle über sie verloren hatten. Vielleicht verstand er aber auch nicht mehr vom Krieg, als seine niedere Stellung es vermuten ließ, und wurde angesichts seines stetig und berechenbar vorrückenden Feindes tollkühn. Was auch immer der Grund sein mochte, die Soldaten der Südmänner strömten jedenfalls den Hang hinab. Sie rutschten in einem wilden Angriff gegen die Schwarzfelsen-Legion durch den Schlamm. Ihre Schlachtordnung löste sich auf, und sie gaben den einzigen Vorteil auf, den sie gehabt hatten: ihre Position auf dem Kamm. Tausende strömten hinab und schrien nach dem Blut der Anakim.

Eine derart günstige Gelegenheit hatte Kynortas nicht erwartet. So ungeordnet und orientierungslos, wie sie jetzt waren, würde der Feind im offenen Kampf zerfleischt werden. »Lasst die Schwarzfelsen angreifen!« Ein Trompeter hinter ihm blies die drei glorreichen Töne, die den Schwarzfelsen den Befehl zum Angriff gaben.

Etwa ein Jahrzehnt zuvor hatte Kynortas einmal eine mechanische Uhr gesehen. Gesandte der von den Anakim besetzten Länder im Süden hatten um eine Audienz gebeten und eine Allianz vorgeschlagen. Sie wollten als Amboss dienen, auf den der Hammer des Schwarzen Königreiches herabsausen sollte. Und geschmiedet werden sollten die zentralen ereboanischen Territorien Süddals. In diese Allianz hatten sie geschickt eine Handelsvereinbarung eingeflochten, die, wie sie sagten, für beide Seiten von Vorteil wäre. Sie hatten Muster der Waren präsentiert, die die Märkte des Schwarzen Königreiches überschwemmen würden. Eine Schiffsladung von wunderschönem dunklem Holz, angeblich das beste in der ganzen bekannten Welt für den Schiffbau. Säcke mit Eiderdaunen, die fast nichts wogen. Weinrote Kristalle, für das Schwarze Königreich angeblich wertvoll wegen des hervorragenden Metalls, das man aus ihnen gewinnen konnte. Und eine Uhr, die erste, die Kynortas jemals gesehen hatte. Im Schwarzen Königreich änderte sich die Länge einer Stunde mit jedem Tag des Jahres und wurde nach dem Verlauf von Sonne und Mond berechnet. Kurze Zeiträume maßen sie mit einer Wasseruhr. Sie benötigten kein mechanisches Gerät zur Zeitmessung, und doch war Kynortas von dem rätselhaften Objekt fasziniert gewesen.

Zusammengehalten wurde es von einem äußeren Skelett, das einen Blick auf seine innere Mechanik ermöglichte. Es schien halb Maschine, halb Organismus zu sein. Sein Herz bestand aus einer kleinen, perfekt eingestellten Feder, die die geschäftigen Zahnräder antrieb, mit denen sie verknüpft war. In der gesamten Mechanik war kein einziger Fehler zu finden. Die Uhr tickte und klickte ruhig und zuverlässig, und zwölfmal am Tag schlug eine Glocke die Stunde. Natürlich war ein derartiges Gerät überflüssig, eine frivole Verschwendung von gutem Stahl. Aber Kynortas war überzeugt gewesen, dass er in diesem Moment die Zukunft gesehen hatte. Eines Tages würden solch geschickte Handwerker ein Schiff bauen, das sich selbst bemannte, oder eine Erntemaschine, die ein ganzes Feld abmähte, sobald man sie einmal in Gang gesetzt hatte.

Und jetzt stellte er sich seine Legionen als ein solches Uhrwerk vor. Als Verkörperung eines makellosen, harmonischen Zusammenwirkens. Die Schwarzfelsen-Legion machte sich bereit, fünftausend Klingen wurden aus ihren Scheiden gezogen. Die Soldaten stürmten in zehn Wellen vor, jeweils fünfhundert nebeneinander. Kynortas schickte sie durch die überfluteten Felder. Sie waren seine Erntemaschine, und er hatte sie in Bewegung gesetzt. Zwei Schlachtreihen, eine ruhig und geordnet, die andere aufgestachelt und chaotisch, rannten durch die überflutete Landschaft aufeinander zu, dass das Wasser in alle Richtungen spritzte. Es würde ein Gemetzel geben.

Und dann versagte das Uhrwerk.

Die Schwarzfelsen stolperten und stürzten in die Fluten. In Scharen fielen Legionäre zu Boden, bis die gesamte erste Reihe sich im Wasser wälzte. Sie sangen nicht mehr, sondern schrien vor Schmerz. Die zweite Reihe ereilte dasselbe Schicksal. Männer stolperten und stürzten in die überschwemmten Felder. Kynortas galoppierte zur linken Flanke und versuchte zu begreifen, was er da sah. Warum verloren seine Soldaten den Halt? War der Untergrund so tückisch? Doch nein, es war eine List der Südlinge: Das Wasser rund um die Männer der Schwarzfelsen-Legion färbte sich rot von Blut. Man hatte unter dem Wasser eine Falle ausgelegt.

Der Vormarsch der Schwarzfelsen war abrupt zum Stillstand gekommen. Jeder Mann, der versuchte, weiter vorzurücken, stolperte und fiel. Die Südmänner auf dem Hügelkamm höhnten und jubelten, und ihre Krieger, die scheinbar so chaotisch angegriffen hatten, machten mehr als siebzig Schritte vor der angeschlagenen Legion Halt. Wie Kynortas jetzt sah, waren es Langbogenschützen. Mit ihrer leichten Bewaffnung und Panzerung hätten sie in einer offenen Schlacht keine Chance gegen die Schwarzfelsen-Legion gehabt. Ihr Angriff war jedoch nur vorgetäuscht gewesen, um die Legion aus ihrer Stellung zu locken. Denn jetzt zeigten sie ihre wahre Stärke: die in ihren großen Eschenbögen lag. Sie machten sie bereit, nockten ihre Pfeile auf die Sehnen und feuerten auf die Schwarzfelsen. Die gefiederten Pfeile zischten durch die Luft. Es war ein Geräusch, als flöge ein ganzer Himmel voller Sperlinge auf die Legionäre zu. Aus dieser kurzen Distanz durchbohrten etliche Stahlspitzen selbst die Plattenrüstungen der Anakim. Die Legionäre konnten nirgendwohin ausweichen, also warfen sie sich ins Wasser, um die verheerende Wirkung dieses tödlichen Schwarms aus Pfeilen zu begrenzen. Sie kauerten im Schlamm, schienen darin zu versinken. Kynortas musste mit ansehen, wie eine seiner Legionen durch die List dieses Emporkömmlings der Südlinge beinahe vollkommen vernichtet wurde: Bellamus. Die linke Flanke der Anakim war aufgerieben, und dabei hatten sie noch keinen einzigen Mann aus dem Süden getötet.

»Roper, zu mir!«, brüllte der Schwarze Lord. Er galoppierte auf die Frontlinie zu und befahl dem Trompeter, das Signal zum Anhalten zu geben. Die Schlachtreihe der Legionen kam zum Stehen. Jetzt würde sie die im Schlamm festsitzende Schwarzfelsen-Legion nicht überholen und damit ihre Flanke entblößen. Aber dadurch waren die Krieger den Pfeilen der Langbögen von den Bogenschützen auf dem Bergkamm ausgesetzt, die auf sie herabregneten. Diese Geschosse wurden zwar aus größerer Entfernung abgefeuert und hatten deshalb weniger Durchschlagskraft, aber sie fanden dennoch zahlreiche Opfer in den Reihen der Anakim.

Roper und Kynortas galoppierten zu den Schwarzfelsen. Kynortas wollte das Problem in Augenschein nehmen, um dann nach einer Lösung zu suchen, ganz gleich welche. Aber die ruhige Zuversicht des Schwarzen Lords war der Angst gewichen: Angst um seine Legion. Er verstand nicht, wie er so schnell die Kontrolle über die Schlacht hatte verlieren können.

Eine Pfeilsalve prasselte auf ihn und Roper herab.

Es klang, als würde eine Glocke geschlagen, als die Geschosse auf die Plattenrüstungen prallten. Die Wucht riss den Schwarzen Lord aus dem Sattel, und sein Erbe taumelte. Kynortas blieb mit dem Stiefel im Steigbügel hängen und wurde von seinem durchgehenden Hengst durchs Wasser gezerrt, direkt auf die Schlachtlinie der Südlinge zu. Sein Körper hinterließ eine Blutspur im Wasser.

Roper hielt sich taumelnd im Sattel. Der Schaft eines Pfeils ragte unterhalb seines Schlüsselbeins heraus, aber er jagte hinter seinem Vater her. Kynortas wehrte sich nicht. Er hing schlaff im Steigbügel und galoppierte auf seine Feinde zu. Roper trieb seinem Pferd die Sporen so hart in die Flanken, dass sich das Blut des Tieres mit dem seinen vermischte und vom Steigbügel tropfte. Pfeile schlugen um ihn herum ins Wasser, prallten von seiner Rüstung ab, während der Abstand zwischen ihm und seinem Vater immer größer wurde.

Blutrünstige Südmänner stürzten sich von allen Seiten auf ihn. Zum allerersten Mal zog Roper sein Schwert in glühender Wut und schlug auf sie ein. Metall klirrte gegen Metall, und die Wucht des Aufpralls lief wie eine Welle durch Ropers Arm. Er schlug wie wild zu, einmal, zweimal, dreimal. Dabei ließ er seinen Vater nicht aus den Augen, der von einer brodelnden Masse von Südlingen vom Pferd gezerrt worden war. Männer zückten Langmesser und stürzten sich im Gewühl auf ihn, um die kostbarste aller Trophäen zu erbeuten: einen gefallenen König. Der Schwarze Lord war tot, und sein Sohn würde ebenfalls sterben.

Roper brüllte wilde Flüche gegen die Männer, die sich zwischen ihn und seinen Vater stellten, und versuchte, sein Pferd weiterzutreiben. Jemand packte seinen Stiefel und riss ihn aus dem Sattel. Er stürzte in die Fluten, und für einen Moment konnte er weder etwas sehen noch hören, als das Wasser über ihm zusammenschlug. Dann spürte er ein brennendes Stechen im Oberschenkel – jemand hatte ihn durchbohrt. Panik verlieh ihm neue Kraft, und er kämpfte sich hoch. Er hatte sein Schwert umklammert und riss es aus dem Wasser, doch ein Speerstoß ins Bein warf ihn erneut zu Boden. Aber noch konnte er sein Schwert schwingen und hieb auf die Südmänner ein, die ihn umzingelt hatten. Er wehrte ihre Angriffe, so gut er konnte, ab. Ein Hieb durchdrang seine Deckung, und eine Klinge krachte gegen seinen Kopf. Die Schnittwunde ging bis auf den Knochen, aber nicht weiter. Ropers Schädel dröhnte, und ein weißer Schleier breitete sich vor seinen Augen aus, als ihn ein weiterer Schlag gegen die Brust traf. Die Klinge durchbohrte seine Rüstung und wurde erneut nur von seinem Knochenpanzer aufgehalten.

Roper merkte nicht einmal, dass er schrie. Es war ein Schrei voll Verzweiflung und Wildheit, während sein Schwert durch die Luft zischte in dem vergeblichen Versuch, jemanden zu töten. Er war auf sich allein gestellt, dort im Wasser, das sich von seinem Blut rot färbte. Den Himmel konnte er kaum sehen, da sein gesamtes Blickfeld von angreifenden Südmännern ausgefüllt wurde. Noch einige Herzschläge lang nahm er keinerlei Lärm wahr, so vollkommen hatte ein überwältigender Überlebensinstinkt von ihm Besitz ergriffen.

Dabei fühlte er sich auf eine fast unglaubliche Weise frei. Sämtliche Selbstzweifel waren verschwunden. Sein Kopf war wie leergefegt, der Geist ausschließlich auf ein einziges Ziel ausgerichtet. Er sah auch nicht mehr so, wie er es gewohnt war. Sein Blick, seine Wahrnehmung war eingeschränkt und ausschließlich auf Bewegungen ausgerichtet. Er dachte nicht mehr, hatte keinerlei Kontrolle über sich. Roper war auf sein innerstes Wesen reduziert, wie eine Wildkatze, die man in die Enge getrieben hatte. Er nahm nichts mehr wahr außer seiner schmerzenden Lunge und seinem schwingenden Schwert. Dunkle Gestalten scharten sich um seinen am Boden liegenden Körper.

Plötzlich öffnete sich eine Bresche in der Wand aus Leibern, die ihn umringten, und das fahle Licht des grauen Himmels fiel auf Roper.

Ein Südling stürzte vor ihm in einem Sprühnebel aus Blut tot ins Wasser, und er hörte einen Warnschrei. Ein Lichtstrahl blitzte zwischen zwei weiteren Südmännern auf, und sie wurden zurückgerissen. Dann füllte ein mächtiger Schatten die Lücke, die sie freigemacht hatten. Die Gestalt hob ihr großes, glänzendes Schwert. Funken stoben, als sie an der Waffe eines anderen Südlings entlangglitt und dem Mann den Schädel vom Körper trennte, als würde ein Apfel vom Ast geschlagen. Die Männer des Südens wurden niedergemäht wie Weizen von einem Schnitter, bis auch die letzten Angreifer flohen und durch das Wasser davonrannten, das in alle Richtungen spritzte.

Eine Hand packte Roper am Kragen und zog ihn hoch. Er schrie laut auf vor Schmerz, als der Speer aus seinem Bein gerissen wurde, aber sein Retter achtete nicht darauf und schleppte ihn einfach vom Schauplatz des Kampfes weg. Roper hätte vor Schreck fast sein Schwert fallen lassen, bekam es jedoch im letzten Moment am Knauf zu fassen, als er davongetragen wurde. »Mein Vater!«, brüllte er. »Der Schwarze Lord! Er liegt dort drüben! Holt ihn!«

Andere Hände packten Roper, und im nächsten Moment umschwärmten ihn Anakim. Sie strömten zwischen ihn und die Schlachtreihen der Südmänner. »Lasst mich los!«, schrie er. Es war die Heilige Wache. Die besten Kämpfer der Welt. Sie waren hier, verpflichtet durch ihre Ehre, das Blut zu retten, das durch Ropers Adern strömte.

Doch sie behandelten Roper ebenso unbarmherzig, wie sie die Männer aus Süddal behandelt hatten. Sie ignorierten seine Proteste und brachten ihn von der Front weg. Rings um ihn schien die Gewalt förmlich zu explodieren. Schließlich legte man ihn ins Wasser, benommen und blutend, etwa vierzig Schritte von dem Tumult entfernt. Er richtete seinen Blick auf den Mann, der ihn am Kragen gepackt hielt und ihn soeben vor dem sicheren Tod gerettet hatte. Es war ein Legionär der Schwarzfelsen, aber Roper kannte seinen Namen nicht. Er fragte ihn danach.

»Helmec, Mylord.« Bei dem Wort »Mylord« durchfuhr es Roper, obwohl er nicht hätte sagen können, warum.

»Ich mache einen Heiligen Wächter aus dir, Helmec.«

Helmec starrte ihn an. Mittlerweile war Roper wieder so weit zur Besinnung gekommen, dass er die Miene des Mannes genauer betrachten konnte. Er schien noch jung zu sein, was jedoch bei all den Narben schwer zu sagen war. Eine Wange war so zerfetzt, dass man durch die alte Wunde das Innere seines Mundes sehen konnte. Er verhielt sich wie ein Veteran, müde und selbstsicher, obwohl er alles andere als müde gewesen war, als er Roper verteidigte. »Mylord …«

Da war es wieder. Lord.

Männer scharten sich wie verlorene Schafe um Roper, wagten es jedoch anscheinend nicht, etwas von ihm zu verlangen. Ein vages Gefühl von Verantwortung legte sich über ihn und schien ihn immer mehr zu bedrücken.

»Ein Pferd«, murmelte Roper. Vielleicht wurde ja alles klarer, wenn er erst auf einem Pferd saß. Man brachte ihm eines. Wegen seines verletzten Beins gelang es ihm nicht aufzusteigen, und Helmec tauchte neben ihm auf und half ihm in den Sattel. »Ich bin dir zu Dank verpflichtet«, murmelte er und trieb das Pferd in die Richtung, wo die Heilige Wache das Wasser der überfluteten Felder rot färbte.

Uvoren steckte mitten im Getümmel, seinen Seelenjäger in der Hand. Roper beobachtete, wie er mit einem mächtigen Schlag die schwächliche Deckung eines Südmannes zertrümmerte und den Mann zu Boden schlug. Die anderen Wächter massakrierten die leicht gepanzerten Langbogenschützen um sie herum, aber jenseits dieser ungleichen Auseinandersetzung waren die Anakim in großen Schwierigkeiten. Unter dem unaufhörlichen Pfeilhagel schien sich die Schwarzfelsen-Legion in den Fluten aufzulösen. Der Rest der Armee war in einer kaum besseren Position. Sie standen immer noch an derselben Stelle wie zuvor, schutzlos den Pfeilen vom Bergkamm ausgesetzt, weil sie sich nicht hinter Schilden verstecken konnten. Ihre Rüstungen aus Stahl und Knochen begrenzten den Schaden zwar, doch die Auswirkungen auf ihre Moral waren erheblich schlimmer. Die Männer des Südens waren nicht vorgerückt, sondern gaben sich damit zufrieden, die tödliche Arbeit den Bogenschützen zu überlassen.

»Lord?«, sagte jemand hinter Roper. Er drehte sich um. Ein halbes Dutzend berittener Adjutanten stierte ihn an. Roper nickte ihnen kurz zu und wandte sich dann wieder der Schlacht zu. Allmächtiger Gott, was jetzt? Er hatte nicht das Gefühl, als gäbe es einen Ausweg. Seine linke Flanke konnte nicht vorrücken. Irgendetwas im Wasser verhinderte es. Und selbst wenn der Rest der Armee den Vormarsch fortsetzte, wusste Roper nicht, ob die Legionäre in der Lage sein würden, den schlammigen Hang zu erklimmen. Sie würden sehr hohe Verluste erleiden, so viel war sicher, und außerdem wäre dadurch auch ihre linke Flanke ungeschützt. Aber was ist die Alternative? Dass wir uns zurückziehen? Er konnte kaum atmen.

»Lord?« Diesmal klang es nachdrücklicher. Roper zitterte. Sein Mund formte mehrere Worte, aber keines kam ihm über die Lippen.

Was jetzt? Allmächtiger, hilf mir! Was jetzt?

»Mylord!«

Schütze die Legionen, Roper.

»Ziehen wir uns zurück.« Roper betonte den Befehl, als wäre es eine Frage. »Rückzug«, wiederholte er gehetzt. »Die Kavallerie soll uns decken!« Fast hätte er hinzugesetzt: Denke ich.

Die Adjutanten starrten ihn an. »Lord?«, sagte einer, sichtlich verwirrt. »Das ist nicht …«

»Rückzug!«, befahl Roper. »Rückzug!« Dann kam ihm ein Gedanke. »Die Kavallerie soll die überfluteten Felder rund um die Schwarzfelsen-Legion meiden!« Einer der Adjutanten nickte, lenkte sein Pferd zur Seite und gab einem Trompeter einen Befehl. Die anderen folgten seinem Beispiel, Trompetensignale ertönten. Ein Ruck ging durch die Legionen. Unsere Disziplin wird uns retten, dachte Roper, als die Legionen kehrtmachten und losmarschierten. Pfeile schlugen immer noch um sie herum ins Wasser. Als die Südmänner sahen, dass die Streitkräfte des Schwarzen Königreiches sich zurückzogen, brandete höhnisches Jubelgeschrei auf dem Bergkamm auf. Ein Donnern ertönte, so tief, dass Roper es zunächst für ein fernes Gewitter hielt. Dann wurde ihm klar, dass die Kavallerie der Südlande sich an die Verfolgung der Legionen machte.

Im nächsten Moment tauchte Uvoren auf einem Pferd neben Roper auf. Er schnarrte Befehle, schickte Adjutanten über das Schlachtfeld, und augenblicklich schmetterten Trompeten. Die Kavallerie setzte sich in Bewegung und deckte den Rückzug der Legionen. Uvoren warf Roper einen Blick zu. »In Eurer Schulter steckt ein Pfeil, Roper.« Allmächtiger Gott. Roper schwankte im Sattel. Uvoren starrte ihn einen Moment offensichtlich fasziniert an.

Jenseits des Wassers, hinter der Schwarzfelsen-Legion, die ebenso viele Männer in den Fluten ließ, wie sich zurückziehen konnten, sah Roper das Blitzen von Stahl. Dort saß Earl William auf seinem Pferd, umringt von den Rittern seiner Leibwache. Er hatte einen neuen Brustpanzer angelegt, genauso prachtvoll wie der, den Kynortas ihm heruntergerissen hatte. Sein Pferd stand mitten zwischen den Langbogenschützen, die immer noch ihre Pfeile auf die sich zurückziehenden Schwarzfelsen feuerten. Jetzt gab der Earl einem Trompeter ein Zeichen. Offenbar befehligte er die Kavallerie der Südlinge. Bellamus war nirgendwo zu sehen. Wahrscheinlich hatte Earl William das Kommando über diesen Abschnitt des Schlachtfeldes übernommen.

Plötzlich hörte Roper Schreie rechts von sich. Er drehte sich zur Seite und sah gerade noch eine Gestalt, die durch das Wasser rannte. Einen dunklen Schatten, der sich unglaublich schnell bewegte. Der Krieger stürmte ganz allein auf die Schlachtreihen der Südmänner zu und änderte dann unvermittelt die Richtung. Irgendwie gelang es ihm, ungehindert die vorderste Linie des Feindes zu passieren. Männer des Südens drängten sich ihm entgegen und versuchten, ihn aufzuhalten, aber sie schlugen lediglich in die Luft, während die Gestalt durch ihre weit auseinandergezogene Schlachtreihe rannte.

Roper klappte unwillkürlich der Mund auf. Der Krieger stürmte auf Earl William zu. Es war ein Heiliger Wächter. Sein Pferdeschwanz war außerordentlich lang, und er griff ganz allein den Befehlshaber der südlichen Streitkräfte an. Er war unglaublich schnell und ließ eine Spur aus Gischt und verblüfften Kriegern Süddals hinter sich. Ungehindert durchquerte er die Schlachtreihen des Feindes und erreichte das freie Wasser dahinter.

Uvoren hatte ihn ebenfalls gesehen. »Schafft Platz für euren Liktor!« Die Wächter gehorchten und griffen erneut an. Sie trieben einen Keil in die Schlachtreihe der Südlinge. Offenbar versuchten sie, dem namenlosen Krieger, der sich mittlerweile Earl William näherte, den Rückweg freizuhalten.

Die Leibwache des Fürsten hatte den Kämpfer ebenfalls bemerkt. Ein halbes Dutzend gepanzerter Ritter griff ihn mit gesenkten Lanzen an. Der Wächter änderte seine Richtung und lief zum Rand der Reiterformation. Er zog sein Schwert. Es ging ganz schnell, in einem Wirbel von Eisen. Die Gestalt, neben der die Reiter, die sich ihm entgegenstellten, wie Zwerge wirkten, hatte zwei Lanzen zur Seite geschlagen und war zwischen den Pferden hindurchgelaufen. Jetzt stand nichts mehr zwischen ihm und Earl William. Letzterer hatte die Gefahr erkannt, in der er schwebte, und zerrte verzweifelt am Zügel seines Pferdes, um sich in Sicherheit zu bringen.

Aber er hatte zu spät reagiert. Der Wächter hatte ihn erreicht, bevor sein Pferd mehr als ein paar Schritte gemacht hatte. Er packte Earl Williams Stiefel und zerrte ihn aus dem Sattel. Der Befehlshaber der Armee des Südens stürzte ins Wasser. Blitzschnell fuhr eine Klinge hoch und stieß auf den im Wasser Liegenden herab. Zweimal. Dann richtete sich der Wächter auf und hielt etwas Nasses, Tropfendes hoch. Dabei drehte er sich um die eigene Achse, um es sowohl den Südmännern als auch der Armee der Anakim zu zeigen.

Earl Williams Kopf.

Der Wächter hielt ihn mit seiner großen Hand an den langen Locken hoch, während Blut und Wasser aus dem Bart und dem Hals troffen. Dann schleuderte er den Kopf verächtlich von sich und drehte sich zu den Rittern herum. Sie hatten kehrtgemacht und griffen ihn erneut an. Er verschwand aus Ropers Blickfeld, als die herangaloppierenden Pferde sich zwischen sie schoben.

Irgendjemand schlug Roper gegen den Hinterkopf. Er drehte sich um. Uvoren ritt an ihm vorbei. »Bewegt Euch!«, rief er über die Schulter zurück. »Pryce hat uns Zeit verschafft. Wir verschwinden von hier.«

Pryce? Roper sah zu dem Wächter zurück, der Earl William getötet hatte. Er traute seinen Augen nicht, als der Mann wieder auftauchte. Zwei Pferde lagen vor Schmerz wiehernd im Wasser. Ein anderes Pferd war reiterlos, und die restlichen Ritter verzichteten darauf, ihren Angriff fortzusetzen. Sie hielten Abstand zu dem Wächter, der sich in Bewegung gesetzt hatte und losgerannt war. Todesmutig hielt die Heilige Wache die Gasse im Getümmel für ihn offen, durch die der einsame Held zurückkehrte.

Das also ist Krieg.

Die Schwarzen Legionen zogen sich überstürzt zurück. Ihre Offiziere ließen sie in Kolonnen abrücken, während sie verwirrt zu dem Allmächtigen Auge der Heiligen Wache blickten. Dort musste irgendjemand den Befehl haben, das wussten sie. Tausende tote Anakim lagen in den Fluten. Pfeile steckten in ihren Leichen, die von den schweren Rüstungen unter Wasser gedrückt wurden.