Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

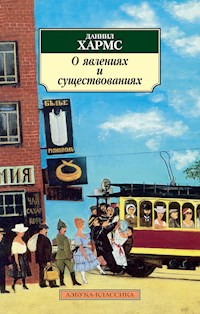

- Herausgeber: Азбука

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Азбука-классика

- Sprache: Russisch

Даниил Хармс — ярчайший представитель русского авангарда. Своим поэтическим творчеством он преодолевает относительность поэтического слова, достигая вечность абсолютного Логоса. Творчество Хармса лишний раз подтверждает, что "гениально правильно найденное незначительное отклонение" и создает настоящее искусство. В сборник включены стихотворения, стихотворные сценки, пьеса "Елизавета Бам", а также декларация ОБЭРИУ.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Содержание

Даниил Хармс

Я гений пламенных речей...

Информация о книге

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6

Х 21

ISBN 978-5-389-07429-3

16+

Хармс Д.

Даниил Хармс — ярчайший представитель русского авангарда. Своим поэтическим творчеством он преодолевает относительность поэтического слова, достигая вечность абсолютного Логоса.

Творчество Хармса лишний раз подтверждает, что «гениально правильно найденное незначительное отклонение» и создает настоящее искусство.

В сборник включены стихотворения, стихотворные сценки, пьеса «Елизавета Бам», а также декларация ОБЭРИУ.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6

© Даниил Хармс (наследник), 2010

© Дмитрий Токарев, статья, составление, 2010

© Вадим Пожидаев, оформление серии, 1996

© ООО «Издательская Группа "Азбука-Аттикус"», 2014 Издательство АЗБУКА®

Даниил Хармс и его поэтическое творчество

Творчество Даниила Хармса (1905—1942) занимает особое место в истории русской литературы XX века. Войдя в литературу как наследник авангардистских концепций о переустройстве мира и искусства, Хармс довольно скоро преодолевает влияние зауми — поэтического течения, обращающего особое внимание на звуковой состав слова. Для Хармса, напротив, наиболее интересна его содержательная сторона, скрытая под наслоениями, привнесенными логическим, рациональным мышлением. «Посмотрите на предмет голыми глазами, и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты», — призывает декларация ОБЭРИУ, движения, одним из основателей которого был Хармс. ОБЭРИУ (Объединение реального искусства, 1927—1931) просуществовало не долго: аресты Хармса и А. Введенского в 1931 году положили конец этому объединению, и так уже ослабленному погромной критикой. После полугода тюремного заключения и пяти месяцев ссылки в Курске Хармс уже не пытается возродить его. В эпоху большого террора основным кругом его общения становятся «чинари» — неформальное сообщество друзей, интересовавшихся проблемами художественного творчества, философии, культуры, религии. Костяк сообщества, наряду с Хармсом, составляли поэты Александр Введенский (1904—1941) и Николай Олейников (1898—1937), философы Яков Друскин (1902—1980) и Леонид Липавский (1904—1941). Кроме того, в собраниях чинарей участвовала Тамара Мейер-Липавская (1903—1982), которая, до того как вышла замуж за Леонида Липавского, была женой Введенского. Иногда к чинарям присоединялся и Николай Заболоцкий (1903—1958); однако непростые взаимоотношения с членами группы (в особенности с Введенским), а также наметившееся расхождение в поэтике отдаляли его от чинарей.

Слово «чинарь» было придумано Александром Введенским. В 1917—1918 годах, во время учебы в гимназии имени Л. Д. Лентовской, он сближается с Леонидом Липавским, а позже — в 1922 году — и с Яковом Друскиным, их старшим товарищем по все той же гимназии. Весной или летом 1925 года в круг чинарей входит Даниил Хармс, а в конце года и Николай Олейников. Собственно говоря, словом «чинарь» активно пользовались лишь Хармс, подписывавшийся (в 1925—1927 гг.) «чинарь-взиральник», и Введенский, называвший себя в те же годы «чинарем — авторитетом [так!] бессмыслицы»». Яков Друскин, оставивший воспоминания о встречах чинарей, полагал, что слово «чинарь» произведено от слова «чин», понимаемого как некий духовный ранг, ступень на пути к духовному совершенству. Существуют и другие интерпретации: значение этого слова возводится либо к славянскому корню «творить», либо к хлебниковскому неологизму от слова «чинара» — «чинарить», либо, наконец, к слову «чинарик», маленький окурок.

Собрания чинарей проходили, как правило, раз в неделю на квартире Липавского или Друскина. «Разговоры велись преимущественно на литературные и философские темы. Все, что мы писали, мы читали и обсуждали совместно. Иногда спорили, чаще дополняли друг друга. Бывало и так, что термин или произведение одного из нас являлось импульсом, вызывавшим ответную реакцию. И на следующем собрании уже другой читает свое произведение, в котором обнаруживается и удивительная близость наших интересов, и в то же время различия в подходе к одной и той же теме», — вспоминал Друскин. Духовная и интеллектуальная близость членов группы была так велика, что их общение носило характер «соборной коммуникации» (Друскин), при которой противопоставление «я — ты»» уступает место единению «мы»», не разрушая при этом неповторимой индивидуальности каждого ее субъекта.

«Разговоры» — так назвал свои записи проходивших в 1933 — 1934 годах между чинарями бесед Леонид Липавский. Чувствуя, что связи, объединявшие их, постепенно ослабевают, он пытается зафиксировать не только интересовавшие друзей сюжеты и темы, но и сам неповторимый стиль общения, отмеченный склонностью к парадоксам и духовной глубиной. В 1936 году Введенский женится на Г. Б. Викторовой и переезжает в Харьков. В 1937 году — арестован Олейников и расстрелян несколько месяцев спустя. В ноябре 1941 года погибает на фронте Леонид Липавский. В том же году арестовывают Хармса (скончался в феврале 1942 года в тюремной психиатрической больнице) и Введенского (погиб на этапе). Из всех чинарей судьба пощадила лишь Друскина, посчитавшего своим долгом сохранить память о друзьях. В голодные блокадные дни он находит в себе силы собрать воедино рукописи Хармса, Введенского и авторские машинописи текстов Олейникова и эвакуировать их из осажденного города. Уже после войны Друскин пишет несколько научных исследований о творчестве членов группы.

Друскин называл чинарей эзотерическим объединением, в то время как ОБЭРИУ было объединением экзотерическим, удовлетворявшим общественный темперамент его создателей — и в первую очередь Даниила Хармса. Ядро ОБЭРИУ составляли Хармс, Введенский и Заболоцкий; ни Друскин, ни Липавский, ни Олейников в него не входили. Созданию ОБЭРИУ предшествовал ряд достаточно эфемерных объединений, таких как «Левый фланг», «Фланг левых», «Академия левых классиков». Окончательно название «ОБЭРИУ» закрепилось с осени 1927 года. Знаменитые «Три левых часа» — одно из последних коллективных авангардистских выступлений (24 января 1928 года) — были организованы в рамках ОБЭРИУ. Именно на этом вечере была сыграна «Елизавета Бам», пьеса Хармса, которую часто и довольно успешно сравнивают с таким классическим образцом театра абсурда, как пьеса Эжена Ионеско «Лысая певица».

Если раньше Хармс и Введенский изучались именно как обэриутские авторы, то в последние годы некоторые исследователи подвергают сомнению само понятие «обэриутская поэтика». Другие, напротив, полагают, что на глубинном уровне поэтика членов ОБЭРИУ характеризуется относительной однородностью. Говорят также и о мифологизации чинарей, и об искусственности самого термина. Как представляется, спор о том, как называть Хармса и Введенского — чинарями или обэриутами, — лишен содержания и является схоластическим. С одной стороны, очевидно, что на глубинном уровне поэтика членов ОБЭРИУ характеризуется относительной однородностью. Действительно, несмотря на все различия, их объединяет стремление сохранить вещность предмета; во всяком случае, это следует из краткого изложения их метода, который дается в декларации движения. Вот почему обличительный пафос декларации направлен против заумной поэзии, основной принцип которой — текучесть — претерпевает в ней обидную трансформацию и превращается в ту «кашу», в которой предметы теряют свои конкретные очертания. «Нет школы более враждебной нам, чем заумь», — говорится в декларации. Желание отмежеваться от зауми было свойственно большинству членов ОБЭРИУ, за исключением, может быть, Игоря Бахтерева, который сохранил ей верность в течение всей жизни. Если заумь в духе Александра Туфанова (Хармс и Введенский начинали свою литературную деятельность как ученики этого поэта, провозгласившего себя продолжателем дела Велимира Хлебникова) базировалась прежде всего на разрушении фонетической оболочки слова, то для членов ОБЭРИУ гораздо важнее вырвать слово из привычного окружения, поместить его в необычный контекст, сохранив при этом его вещественность, материальность.

Подобно тому как сюрреализм, с его стремлением к организованности и к выработке общих поэтических и мировоззренческих принципов, пришел на смену негативизму Дада, движение ОБЭРИУ должно было институционализировать новый подход к миру и творчеству, суть которого заключалась бы не в заумной деформации слова, а в его алогической трансформации, в результате поэт смог бы не только обновить предмет, служащий денотатом данного слова, но и создать новую словесную оболочку для предметов, доселе существовавших в виде потенциальности. Разумеется, сюрреализм и «реальное искусство» развивались параллельно, независимо друг от друга, то же самое можно сказать и об их непосредственных предшественниках — Дада и зауми. Годом рождения русской заумной поэзии можно считать 1913 год, когда Алексей Крученых по совету Давида Бурлюка написал свое знаменитое стихотворение «Дыр бул щыл». Спустя три года в Цюрихе состоялись первые встречи будущих дадаистов. По мнению швейцарского исследователя Ж.-Ф. Жаккара, на французских дадаистов могли оказать влияние эмигрировавшие позднее во Францию поэт Илья Зданевич (Ильязд) и художник Сергей Шаршун. Однако это влияние если и имело место, то не было определяющим. Возможно, что и обэриуты были знакомы с некоторыми образцами сюрреалистического творчества, в то же время не возникает сомнений в том, что образование «Объединения реального искусства» было реакцией на исчерпанность заумного метода, не способного выразить все богатство предметного мира. Члены ОБЭРИУ осознавали себя в качестве продолжателей дела русских авангардистов 1910-х годов, таких как Крученых и в особенности Хлебников, но при этом испытывали потребность в выработке собственной метафизики и собственной художественной концепции.

Состав объединения был неоднородным: Константин Вагинов, по его собственным словам, состоял во всех поэтических объединениях Ленинграда, Игорь Бахтерев оставался верен зауми, Николай Заболоцкий еще осенью 1926 года в письме, адресованном Введенскому, выступил с возражениями против его метода, упрекая того в невнимании к сюжетной основе и композиционному единству произведения. Целостной концепции в таких условиях возникнуть, естественно, не могло, однако Заболоцкий, перу которого принадлежит «поэтическая» часть декларации, очень точно уловил интерес Хармса и Введенского к предметности слова, уподобляющегося физическому объекту. Да и для самого Заболоцкого, если верить декларации, возможность потрогать предмет, ощутить его плотность очень важна.

Среди членов ОБЭРИУ больше всего рефлексировал по поводу своего творчества Даниил Хармс. Интересно, что большое количество трактатов, в которых идет речь о важных для поэта категориях времени, пространства, числа, ипостаси, написано им уже после распада объединения. Хармс начал разрабатывать собственную поэтику еще до создания ОБЭРИУ и не прекращал эту работу вплоть до конца 1930-х годов. Даже если рассматривать утверждение Друскина о том, что чинари существовали не только в середине 1920-х годов, но и гораздо позднее, как позднейшую «проекцию» в прошлое, это не делает менее реальным факт существования тесного сообщества друзей, объединенных общими интересами.

Хотя Хармс действительно делал первые шаги в поэзии под руководством заумника Туфанова, уже во второй половине 1925 года, после знакомства с Друскиным, его приоритеты существенно меняются и он начинает интересоваться различными философскими доктринами, которые окажут большое влияние на его поэтику. Весной 1927 года, уже окончательно порвав с Туфановым, Хармс продолжает именовать себя в «Утверждающем Манифесте Академии Левых Классиков» чинарем. Скорее всего, Хармс, именно в это время обдумывающий основы собственной метафизико-поэтической системы, сохраняет наименование «чинарь», чтобы подчеркнуть органический характер своей философской и поэтической эволюции. Создавалась эта система в постоянном диалоге с другими чинарями, общение которых, кстати, стало еще более интенсивным в годы, когда многообразие литературной жизни уступило место единомыслию советских писателей. Но если Друскин и Липавский были прежде всего философами (и поэтому, кстати, не могли войти в ОБЭРИУ), а Введенский — поэтом, то Хармс, единственный из чинарей, пытался не только подвести под свое творчество теоретическую базу, но и воплотить разработанные им принципы в поэтическом слове.

Некоторые из этих принципов, разделявшихся также другими чинарями, позволяют говорить об определенных параллелях между алогической поэзией, приверженцами которой были Хармс и Введенский, и поэзией сюрреалистической. Прежде всего их объединяет стремление к созданию нового искусства, назначение которого — не копировать действительность, а служить средством ее преображения. Создать такое искусство можно, лишь разорвав путы разума; творческий процесс поэтому должен включать в себя элемент спонтанности, неожиданности. Интерес к алхимии, в которой и чинари, и сюрреалисты видели метафору поэтического творчества, непосредственно связан с освобождением поэта — адепта художественного творчества — от контроля сознания; только тогда, как говорит в одном из трактатов Хармс, речь, «свободная от логических русел», побежит по «новым путям». Человеку, который живет в мире детерминизма, в мире, где каждое следствие имеет свою причину, а причина — следствие, «новая» речь кажется речью безумца: не случайно странности поведения и творчества Хармса многие объясняли, да и продолжают объяснять, отклонениями в психике. Сюрреалисты же, как известно, живо интересовались любыми формами душевной патологии, даже если она ведет к преступлению. В письме к актрисе ТЮЗа Клавдии Пугачевой от 16 октября 1933 года Хармс называет психические отклонения той «неблагополучной» категорией, которая «делает гения». Эта категория, говорит Хармс, «заставляет человека вдруг бросить все и заняться математикой, вдруг увлечься арабской музыкой, а потом жениться, а потом, зарезав жену и сына, лежать на животе и рассматривать цветок». Элементы патологии действительно были свойственны сознанию Хармса, и в этом его отличие от других чинарей, а также от большинства сюрреалистов, которым удавалось временно достигать состояния «измененного» сознания лишь с помощью гипноза или же различных препаратов. При этом, что важно, Хармс не теряет способности к рефлексии, к осознанию своей «инаковости», «выключенности» из мира: он понимает, что он не похож на других, и делает свою непохожесть элементом своей поэтической системы. Друскин вспоминал слова Введенского о том, что «Хармс не создает искусство, а сам есть искусство. Хармс в конце 1930-х годов говорил, что главным для него всегда было не искусство, а жизнь: сделать свою жизнь как искусство. Это не эстетизм: "творение жизни как искусства" для Хармса было категорией не эстетического порядка, а, как сейчас говорят, экзистенциального». Таким образом, эстетическое «экзистенциализируется» и становится категорией не искусства, а жизни.

В письме к Пугачевой Хармс говорит о красоте «первой», истинной реальности, приводя в пример красоту каждого ее конкретного объекта: «Я думал о том, как прекрасно все первое! Как прекрасна первая реальность! Прекрасно солнце, и трава, и камень, и вода, и птица, и жук, и муха, и человек. Но так же прекрасны и рюмка, и ножик, и ключ, и гребешок». Точно так же реально и объективно и слово, создающее реальность и в то же время ее отражающее, несколькими строчками дальше, сравнивая «Божественную комедию» и стихотворение Пушкина «Зимняя дорога», поэт пишет: «...там и там одна и та же чистота, а следовательно, одинаковая близость к реальности, т. е. к самостоятельному существованию. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге, это вещь такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе». Однако такая самостоятельность предмета не значит, что он существует абсолютно независимо от других предметов, и Хармс как поэт, одаренный мистическим ощущением целостности жизненного потока, не мог не почувствовать глубинное единство мира, которое открывается человеку с помощью искусства: «...я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось Искусство. Только тут понял я истинную разницу между солнцем и гребешком, но в то же время я узнал, что это одно и то же».

В своем ощущении целостности мира Хармс близок Казимиру Малевичу, художнику, перед творчеством которого он всегда преклонялся. Однако в то время как Малевич, призывая видеть в каждой форме отдельный мир, имеет в виду формы элементарные, такие как квадрат, круг или крест, Хармс говорит в письме к Пугачевой о реальной, объективной вещности предметов как рукотворных, так и нерукотворных. В декларации ОБЭРИУ речь идет о той же конкретности предметов и слов: «Люди конкретного мира, предмета и слова, — в этом направлении мы видим свое общественное значение. Ощущать мир рабочим движением руки, очищать предмет от мусора стародавних истлевших культур, — разве это не реальная потребность нашего времени?» Важно, что метод Хармса предполагает, в отличие, например, от метода Малевича, не сведение предметов к неким простейшим формам, но их очищение от конвенциональных связей бытия без разрушения идентичности предмета: в момент столкновения с другим предметом он «принимает новые конкретные очертания», сохраняя свое субстанциальное значение, тот «классический отпечаток», который позволяет ему существовать в качестве независимого объекта материального мира.

Процесс очищения мира Хармс представляет как глобальное столкновение всех предметов, которое влечет за собой сначала их деформацию, потерю ими их привычной для нас формы, и лишь затем — восстановление наполненной истинным смыслом формы, утерянной в результате грехопадения. В сущности, это напоминает повторение «большого взрыва», который привел к образованию Вселенной: все предметы собираются в одной, бесконечно малой точке и становятся единым целым, чтобы затем разлететься в разные стороны, образовав мир, каждая часть которого будет хранить отпечаток целого.

«Поэзия — это курительная трубка», — говорили сюрреалисты; «искусство — это шкап», — утверждали члены ОБЭРИУ. В целом, сближение разнородных объектов, восходящее к данному Лотреамоном определению прекрасного («случайная встреча на анатомическом столе зонтика и швейной машинки»), чрезвычайно характерно и для тех, и для других. Так проявляет себя отказ от сознательного творчества, стремление к чудесному, к всемогуществу грезы и сновидения. У обэриутов, которые отождествляли слово и предмет, сближение разнородных предметов принимает форму «столкновения словесных смыслов». На уровне языка это зачастую приводит к нарушениям в построении фразы и к асемантизму, а также к орфографическим и пунктуационным отклонениям (здесь обэриуты гораздо ближе к дадаистам и футуристам, чем к сюрреалистам, ибо техника «автоматического письма» не предполагает разрушения синтаксических связей; то же самое следует сказать и об орфографических девиациях, которые у Хармса несут большую смысловую нагрузку, эксплицируя стремление поэта создавать «новое, ранее не бывшее» (Бердяев) и участвовать тем самым в непрекращающемся божественном процессе миротворения).

Стоит подчеркнуть, что Хармс придавал эффекту неожиданности гораздо меньшее значение, чем это делали сюрреалисты; намечая связи между различными, на первый взгляд не имеющими ничего общего предметами, он пытался обнаружить элементы высшей, тайной реальности, в которой слова заиграли бы красками как в первые дни миротворения. Существование невидимого мира никогда не подвергалось им сомнению, как не подвергалось сомнению существование Бога, творца этой высшей реальности, в которой противоположности совпадают в алогическом единстве. Творчество поэтому носит религиозный характер, являясь совместной деятельностью Божества и человека, теургическим процессом.

Хармс выступает здесь наследником русских символистов; для сюрреалистов, напротив, символическое миропонимание было неприемлемо, ибо сюрреалистическая аналогия не подразумевает наличия трансцендентной реальности. В то время как Андре Бретон не сразу пришел к пониманию магической природы искусства, неразрывная связь между поэтическим творчеством и магическим преображением мира была ясна Хармсу с самого начала его творческой деятельности. Поэт говорил, что чудо — это не только нарушение физической структуры мира, но и прежде всего внутренняя метаморфоза, телесное и душевное обновление того, кто это чудо проживает как божественный подарок. Так, в отличие от сюрреалистического «чудесного», предстающего в качестве «объективного случая», «чудесное» Хармса свидетельствует о непосредственном вмешательстве Бога в процесс преображения мира и слова.

Сотворчество человека и Бога позволяет преодолеть как детерминизм мира, где властвует логика, так и хаотичность случайности: смысл, который Хармс разыскивал так упорно, — это адамический, алогический смысл, отражающий глубинную связь Бога и человека, которые общаются на языке «бессмысленном», дорефлекторном. Алогический смысл совпадает со смыслом абсолютным, тотальным, с первоначальной, добытийственной полнотой.

В сущности, само понятие реального («Объединение реального искусства») смыкается в поэзии Хармса с понятием алогического: реальное не значит ни реалистическое, ни фантастическое; реальное — это чудесное путешествие в сферу «внесмысленного» (Р. Барт) с целью максимально полного постижения «первой», «чистой» реальности.

Хармс, разрабатывая основы своей философии и поэтики, стремился достигнуть состояния сверхсознания, где индивидуализм «я» уступает место соборной коммуникации «мы», а индивидуальность человека расширяется до космических пределов, не потеряв при этом своей конкретности и неповторимости. Увидеть весь мир целиком, применив метод «расширенного смотрения» (термин художника М. Матюшина), — такова была его задача. Для этого необходимо было не только преодолеть ограниченность собственного тела, но и разрушить каркас языка, не позволяющий поэту увидеть мир во всем его многообразии. Поэт должен увеличиться до размеров мира, превратиться в архетипическое, всеобъемлющее существо. С психологической точки зрения этому расширению соответствует переход от сознания к бессознательному, от «я» к «оно», в котором личное растворяется в коллективном, безымянном. На уровне текста это проявляется в виде распада причинно-следственных связей, в стирании сюжета, нарушении грамматических правил. Но подобно тому как случайность скрывает за собой наличие некоего «акаузального объединяющего принципа», предполагающего «существование внутренней связи или единства между причинно не связанными друг с другом событиями» (К. Г. Юнг), нагромождения слов в стихах Хармса лишь на первый взгляд кажутся текстовым хаосом: за внешним беспорядком проглядывает новый, акаузальный, алогический порядок, отражающий глубинное единство мира.

Важно, что для Хармса алогическое или чудесное не может быть сексуальным: творчество как глобальная сублимация необходимо предполагает преображение половой любви в любовь мистическую, в которой будет достигнуто единение полов, приводящее к стиранию половых различий. Погружение в бессознательное должно привести не к растворению в нем, а к расширению сознательного ego за счет элементов бессознательного до сверхсознательной «самости» (К. Г. Юнг), на онтологическом уровне данному процессу соответствует воссоздание «чистого» реального мира, в котором муже-женская энергия выступает как нерасчленимая целостность.

По сути дела, речь идет не о стирании личности автора, хотя временный отказ от контроля сознания и необходим для очищения, а о ее максимальном расширении и обогащении. Поэт ни на минуту не должен забывать о существовании того идеала, к которому он рассчитывает приблизиться с помощью своей поэзии. Только так он может уподобиться Богу-Творцу как конкретной Личности, которой присуще внутреннее движение, аффективная и эмоциональная жизнь. Вот почему роль поэта как простого «регистрирующего аппарата» ни в коей мере не может удовлетворить Хармса; таким образом, его письмо, несмотря на все свои неожиданные и спонтанные образы, не является ни автоматическим, ни галлюцинаторным.

* * *

Сфера поэтического творчества для Хармса — это сфера ноуменальная, антиисторическая, в ней преодолевается относительность человеческого слова и достигается вечность абсолютного, божественного Логоса. Естественно, Хармс творил не в вакууме, и на его творчество определенное влияние оказали и русские символисты, и поэты-заумники, и различные философские течения, и эсхатологические и оккультные доктрины. Но при этом опыт чтения других авторов был для Хармса «внутренним» опытом, в котором философские и поэтические идеи постоянно поверялись собственным интуитивным пониманием сущности художественного творчества. Друскин писал, что искусство атональное, или чинарное, определяется не категорией «красивое—некрасивое», но «правильное—неправильное». Именно «гениально правильно найденное незначительное отклонение» и создает настоящее искусство — вот творческое кредо самого Хармса, сформулированное им в трактате «Концерт Эмиля Гиллельса в клубе писателей 19-ого февраля 1939 года». Категория «правильное—неправильное» — категория онтологическая, связанная с представлением бытия как такового, вне зависимости от его частных видов; вот почему Хармс рассматривает тексты других авторов как выражение некоего вневременного духовного опыта, не зависящего от конкретных исторических обстоятельств. Он не желает воспринимать других авторов как предшественников, на которых положено ссылаться: так формируется текст, выпадающий из исторического контекста и в то же время содержащий в себе зашифрованные отсылки к другим текстам. «И вся литература русская в ночном горшке», — пишет Хармс в стихотворении «СОН двух черномазых ДАМ», датированном 1936 годом. Предшествующая литература перерабатывается Хармсом до неузнаваемого вида, превращается в экскременты, предстающие в виде продукта радикальной деконструкции литературного дискурса.

Соединяя онтологическое измерение с эстетическим, Хармс приписывает «чистому» предмету три значения: субстанциальное, эстетическое и начертательное; таким образом, эстетическое объективизируется и перестает связываться с чисто субъективной оценкой предмета. Для Хармса «чистый» предмет обладает объективной красотой, и в этом смысле его субстанциальное значение неотделимо от эстетического. Однако восприятие этого предмета зависит от способности человека выносить эстетические суждения: например, большинство людей скажут, что одноглазый человек неэстетичен; Хармс же, как об этом свидетельствует Друскин, мог увидеть гармонию и красоту и в одноглазом человеке. Таким образом, Хармс считает прекрасным тот предмет, который наиболее адекватно воплощает в себе свою идею, сущность; если отсутствие глаза отражает внутреннюю гармоничность человека как его идею, это значит, что такой человек объективно эстетичен и прекрасен. Правда, точнее было бы сказать вместе с Друскиным, что он правилен, поскольку понятие красоты слишком нагружено субъективными смыслами. Объективно «чистый» эстетический предмет становится правильным (при этом субъективно он может быть некрасивым), когда входит в поле восприятия художника, способного увидеть его идею, его сущность. Только «чистый» предмет может стать предметом искусства, претендующего на объективное знание о мире.

* * *

Метод очищения реальности, разрабатывавшийся Хармсом, не был свободен от внутренних противоречий: главная опасность крылась в необходимости открыться навстречу бессознательному и при этом не дать ему полностью поглотить личность поэта, лишить его индивидуальности. Творчество поэта, оставившего поэзию ради прозы, свидетельствует, что эта опасность преодолена не была: проникнув в сердце бытия, Хармс обнаружил там не алогичность соборной коммуникации, а первородный хаос бессознательного. Контроль над собственным текстом, становящимся аморфной, не имеющих четких границ массой, начинает ускользать от него. «Уж лучше мы о нем не будем больше говорить», — поспешно заканчивает Хармс «Голубую тетрадь № 10», знаменитый «случай», в котором говорится о «рыжем» человеке, не имеющем ни глаз, ни ушей, ни волос, ни рта. Такой человек не должен был бы существовать, но он существует, и страх перед противоестественностью такого бытия заставляет Хармса поспешно закончить повествование: «Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно.

Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было.

У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что непонятно, о ком идет речь.