13,99 €

Mehr erfahren.

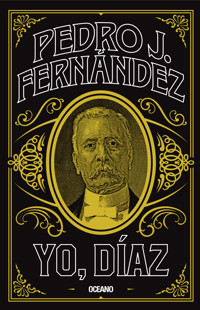

- Herausgeber: Océano

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Biblioteca Pedro J. Fernández

- Sprache: Spanisch

MILITAR, PATRIOTA, ESTADISTA Y DICTADOR Postrado en su lecho de muerte en París, viejo, exiliado, repudiado por la patria que tanto amó, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, el hombre que gobernó a su pueblo por más de treinta años, rememora su vida y reflexiona sobre su infancia en Oaxaca, la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa y el inicio de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz es testigo y protagonista de las guerras e inestabilidad política que dejaron a México desangrado, roto, pauperizado. En primera persona, y de forma íntima, don Porfirio confiesa los aciertos y errores que lo llevaron a destacar como militar y político, cambiando el destino del país para siempre. En esta nueva edición de Yo, Díaz —revisada por el autor— la novela recupera su final original, un epílogo perdido y numerosos pasajes eliminados en ediciones anteriores. A casi doscientos años de su natalicio, la figura llena de claroscuros de Porfirio Díaz se reafirma como un pilar fundamental de nuestra historia y un referente indispensable para entender nuestro México actual. "Los mexicanos siempre están en busca de un culpable para sus dolencias y ahora es mi turno de ocupar ese puesto. Estoy condenado a ser un villano, un dictador, una estatua."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 748

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

A la memoria de mi padre

YO, DÍAZ ha sido una bendición en mi carrera como escritor. Gracias a esta novela logré conectar con miles de lectores mexicanos en todo el mundo, y también me permitió escribir biografías noveladas sobre otros personajes importantísimos para la historia de México.

En aquella primera edición, publicada en enero de 2017, tuve que eliminar varios pasajes de la novela para mantener cierta extensión en el texto. Desde que di a conocer esto en mis redes sociales, ustedes me han pedido que regrese al manuscrito original para recuperar lo que se había perdido. Así lo hago ahora, esperando que encuentren en esta versión renovada nuevas aristas en el viejo general que intenta narrar su vida desde el exilio. Restauro, no sólo al último de los fantasmas de aquella tarde, sino también el final original de la historia y el epílogo perdido que ayuda a que la historia cierre de otra manera.

Esta novela es para ustedes, mis queridos lectores. Espero que la disfruten tanto como yo lo hice escribiéndola hace tantos años.

PEDRO J. FERNÁNDEZ

París, Francia

2 de julio de 1915

YO, JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, al que alguna vez llamaron Héroe del Dos de Abril y Benemérito de la Patria, otrora homenajeado y reconocido por las naciones del mundo y que gobernó a su pueblo más de treinta años, hoy no soy más que un cúmulo de arrugas, canas y recuerdos rancios condenado al desprecio de su pueblo. La vida se me va postrado en una cama de París. Apenas me envuelve el alba como un velo azulado en el que flotan motas de polvo, y caigo en cuenta de que nuestra existencia es sólo un suspiro en la historia del mundo, una breve nota en la página que narra los conflictos y pasiones que todavía despierta Oaxaca.

¡Ah, Oaxaca! La tierra húmeda que tanto amé y que pareciera un sueño que se desvanece con la mañana. ¿En verdad estuve en el Istmo de Tehuantepec, las ruinas de Monte Albán y la Sierra Mixteca? Parece tan lejano, Carmelita.

No hace mucho colgamos sobre mi lecho una pintura de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad —cuando el aire no estaba empantanado por mis dolencias— y recibí una carta de Amadita donde me contaba de la convención que Venustiano Carranza convocó en un teatro de Aguascalientes. Tampoco está lejana la ocasión en que porté mi traje militar para que me pintaran un retrato de general de la república. ¿Recuerdas, Carmelita, cómo arreglabas las medallas y honores sobre mi pecho? Tu suave tacto obedecía a los designios del pintor Joaquín Sorolla, me acomodabas la faja y dabas los últimos recortes a mi bigote. “No se te olvide maquillarme con los polvos de arroz que compraste cerca de la Rue du Faubourg Saint-Honoré, y dile al artista que no quiero verme tan viejo. Los mexicanos van a pensar que he perdido fuerza, y la familia presidencial debe conservar las apariencias”.

¡Qué tonto! Estaba por mencionar a los periódicos de oposición y al señor Madero, pero él fue asesinado. ¿No es cierto? Debe de estar enterrado en alguna tumba sobrada de flores, al fin acompañado de los espíritus con los que conversaba todas las noches desde su tabla espiritista de madera llena de letras. Supongo que a él lo recordarán con cariño: la historia lo tratará bien porque murió joven y no le dio tiempo de equivocarse. Será siempre como Ignacio Zaragoza y los cadetes del Colegio Militar que mataron en 1847, héroes eternos. En cambio, yo estoy condenado a ser un villano, un dictador, una estatua ruin en el altar de la patria, inmutable y de motivos crueles. Ahora me doy cuenta de que herí a México cuando me necesitaba para sanar.

Se me escapó el destino en medio de una lluvia de balas.

Olvidé que el poder y la autoridad no los confiere una banda presidencial, sino el pueblo. Los mexicanos siempre están en busca de un culpable para sus dolencias y ahora es mi turno de ocupar ese puesto.

Y siempre ha sido así: los actores políticos permanecen poco tiempo en escena; Juárez, Lerdo, Santa Anna y Comonfort lucharon por su momento bajo el reflector. Fantasmas. Apenas recuerdos convertidos en monumentos y frases célebres. Toda una vida reducida a unas palabras escritas en un libro de historia que pronto se olvidará. ¿Quién contará nuestro amor, Carmelita? ¿Quién dará voz a mi madre y a mis hermanas cuando yo muera? A veces temo que el mundo olvide mi nombre y que mi trabajo a favor del progreso haya sido en vano. ¿Te acuerdas de la Guerra de Reforma? Ni siquiera habías nacido y ya corría el rumor de que yo estaba escondido bajo la falda de Juana Cata para que los conservadores no me pasaran por las armas.

A ella también la extraño. A ella y a Nicolasa, a Manuela y a Desideria; a don Justo Sierra, a don Pepe Limantour, a don Ramón Corral y hasta a Bernardo Reyes. Pero a Delfina la extraño más que a todos. Mi dulce Delfina, tan fuerte como la tierra de la que nació. Ella vio cómo me convertía en este general terco que prefiere usar el fusil a usar la pluma.

Ahora pienso en los ratos que pude haber pasado con mis hermanas mientras tejían los rebozos que luego iban a vender en la ciudad, o en los que pude escuchar las palabras de mi madre cuando palmeaba la masa de tortillas.

¿Te confieso algo? Lo que más pesa a los ochenta y cuatro años no es la fragilidad de la memoria ni la dependencia del bastón, sino el tiempo perdido y esos malditos “si tan sólo hubiera”.

Nada vuelve cuando las aguas del tiempo arrasan con todo.

Pareciera que el pasado se mezcla con el presente, que los que ya se fueron están entre nosotros, burlándose de nuestra vida cruel.

Yo espero que llegue mi fin, no queda mucho ya. El mundo cambia y yo aún tengo sed. Y sin embargo… ah, todavía espero que haya una última aventura que lleve mi nombre, y que pueda regresar a México para defender a la patria con el fusil al hombro. La posibilidad de volver a Oaxaca antes de que se apague mi luz sigue viva porque hay aire en mis pulmones y memoria en mi cabeza.

Este cuerpo que apenas puede moverse se llena de vida con una palabra que lo alimenta: Oaxaca.

Siempre Oaxaca…

EL BUEN PORFIRIO

PRIMERA PARTE

E

“La patria siempre estará contenta de mi espada…”

Capítulo I

VEINTE AÑOS DESPUÉS de que el cura Hidalgo se levantara en armas contra la opresión y los tributos desmedidos, la ciudad de Oaxaca aún lucía su trazado colonial, pero sin el garbo rancio que le hubiera dado ser gobernada por algún Borbón de España. La vida de las ciento setenta manzanas giraba en torno a la Catedral. Los días se medían de acuerdo con las festividades del calendario eclesial y las campanadas de los templos. Las poblaciones indígenas que rodeaban la urbe daban vida a mercados y comercios.

Los caminos eran de terracería pero servían para traer comerciantes desde la capital mexicana y los pueblos de Guatemala, pues Oaxaca era su punto estratégico para las reuniones de negocios, aunque el día que comienza mi historia no los recorría un empresario, sino una niña indígena de trenzas negras y falda blanca. No se detuvo en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad para apreciar su trabajo artesanal en la cantera, ni cuando tropezó con una piedra y cayó sin poner las manos, ni siquiera con la marcha de los soldados que tanto la asustaban. Avanzó con las primeras sombras de la noche hasta que llegó a un local bien montado, una curtiduría.

—¡Papá, papá! Es mamá —chilló Desideria.

El hombre dejó de tratar las pieles que tenía frente a él y tomó a la niña por los hombros.

—¿Qué sucede con mamá?

—Ya está en cama, y me mandó por usted.

Estoy seguro de que una sonrisa se dibujó en los labios de José Faustino y, sin pensarlo, volvió a la casona gris que rentaba, mejor conocida en Oaxaca como el Mesón de la Soledad. Puesto que no estaba para atender los encargos de los huéspedes, fue hasta una habitación del fondo, en el segundo patio, donde su esposa, Petrona Mori, se encontraba en trabajo de parto, cobijada por la noche de estrellas susurrantes y la voz firme de las parteras.

—Puje un poco más, doña Petrona. Ya casi va a nacer. Puje, doña Petrona —le decían.

Y así, de un momento a otro, fui arrojado al México cuyo porvenir estaba destinado a forjar. Aquel 15 de septiembre, día de la Virgen de los Dolores, me arroparon en los brazos de mi madre, quien me protegió de la noche y enjugó mis lágrimas con sus dedos al tiempo que mi padre celebraba el nacimiento de un varón. Como era costumbre, se hizo de un santoral y, después de leerlo cuidadosamente, exclamó:

—Se llamará José de la Cruz porque su vida estará dedicada a Dios, y Porfirio porque es el santo del día en que nació.

Horas más tarde, mis hermanas Desideria, Manuela y Nicolasa, entraron a conocerme, pero yo ya estaba soñando con los carámbanos de la luna y angelitos negros.

Días después me arroparon de blanco, me llevaron a la parroquia del Sagrario de Oaxaca y renunciaron a Satanás por mí. Me cubrieron la frente con agua bendita que caía de una concha de plata, al menos según lo que consta en mi fe de bautismo que aún puede consultarse en el templo. Luego hicieron una comilona con familiares y amigos, me pasaron de un brazo a otro mientras trataban de averiguar si me parecía más a mi madre o a mi padre; y la banda, con tambores y trompetas, tocaba una comparsa a lo lejos.

En cuanto a la relación con mi padre sólo puedo decir que fue breve, un recuerdo fugaz. Lo que sé de él es porque otros me lo contaron, y así me hice una imagen de la figura que necesité a mi lado, y que busqué desde entonces sin éxito. Sé, por ejemplo, que era herrero y veterinario, también mariscal de un regimiento. Cuando se casó era dependiente en una empresa de minas, y durante la Guerra de Independencia se unió al ejército de Vicente Guerrero y éste lo nombró capitán.

Poco después de mi nacimiento, mi padre se volvió muy místico. Volcó todo su fervor en la fe católica, cambió su nombre a José de la Cruz y vistió un traje monacal de los Terciarios de San Francisco, sin llegar a recibir la orden eclesiástica. Me contaron que saltó de alegría con el nacimiento de mi hermano Felipe, porque estaba convencido de que podría darle dos hijos al Señor, y también que varias veces expresó su desacuerdo con el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. No dudo que mi padrino de bautizo, su primo José Agustín Domínguez, cura de Nochixtlán, haya alimentado esas ideas.

Mi primer recuerdo de él es apenas una sombra: estaba recostado en un cuarto sin pintura en las paredes, que olía a encierro y a trazas de incienso y alcanfor usados para ocultar los malos olores que dejaba el cólera morbus. La noche azul se colaba por las ventanas, las velas ahumaban imágenes de santos, mientras los dedos de mi padre apretaban con fe su rosario de madera. Se le había inflamado el rostro por la enfermedad y, pálido, estaba sumido en la paz que le daba saber que conocería a su dios en cualquier momento.

Desideria me abrazó con fuerza, mi madre lloró inconsolable y mi padrino le dio los santos óleos al enfermo.

Mi padre renegó del diablo y de sus obras, como lo hiciera en mi bautismo. Su voz era cada vez más débil y sus labios lentos, hasta que la mirada se tornó pétrea. Comprendí de repente que dentro de aquel pellejo faltaba algo. Era igual a las imágenes piadosas de la Virgen de la Soledad: estáticas, muertas. Rodaron lágrimas por mis mejillas. No comprendí que lo había visto fallecer; sólo sentía un hueco en medio del pecho y una espina que se me clavaba en la garganta.

Escrita en tinta y papel dejó su última voluntad: “En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, digo yo, José de la Cruz Díaz, que hallándome gravemente enfermo, pero en mis sentidos, creo y confieso en el misterio de la Beatísima Trinidad, en todo lo que nos enseña la Santa Fe Católica, que aun cuando por sugestión del demonio, debilidad mía o cualquier otro motivo, o por alguna calentura, pronunciase alguna cosa contra nuestra Santa Fe Católica, la anulo y detesto”.

Lo enterramos en la iglesia de San Francisco y, con él, la poca felicidad que había disfrutado en mi corta existencia. Mi futuro se cubrió del mismo negro que enlutó a mi madre, quien de golpe había heredado la administración del mesón, una pequeña casa cerca de la iglesia de Guadalupe y otra por el convento de la Merced, además de un plantío de magueyes en Tlanichico. Dinero la verdad es que legó muy poco, lo que complicó bastante la situación de la familia. Algunas veces nos ayudaba mi padrino con algunos centavos, pero eran las menos.

Ese brote de cólera mató a más de mil ochocientos cristianos. Las procesiones fúnebres y los sepelios se volvieron sucesos cotidianos. Para contar a los muertos se pintó una cruz amarilla a la entrada de su casa, y lo mismo sucedió en el Mesón de la Soledad. Y ésa fue la razón por la que algunos viajeros decidieron pasar de largo; no fuera a ser que se contagiaran de cólera.

¿Alguna vez te conté de mi mamá, Carmelita? La recuerdo como aquella fotografía que le tomaron hace tantos años, cuando el mundo estaba lejos de imaginar la luz eléctrica, el cinematógrafo o los coches de motor. Su rostro era un poco ovalado, casi redondo, y tenía una mirada penetrante como la mía, ojos negros, de apariencia fuerte pero tan frágiles como los vitrales de cualquier templo. Sobre sus hombros no faltaba un rebozo de algodón. Siempre se peinaba con un chongo o una trenza. Su tez era morena, pues en sus venas corría la expresión más pura de sangre mixteca.

¡Qué carácter tenía la vieja! Peor que el mío. Terco, firme.

A diferencia de muchas mujeres de su época, abrigaba opiniones muy definidas sobre política y no temía expresarlas. Tanto así que un día cualquiera, poco después de haber enviudado, dejó entrar a un regimiento entero al mesón. Era yo muy niño cuando me asomé a la ventana y vi marchar a los soldados y a los caballos ante la mirada incrédula de mis hermanas. Este grupo militar servía bajo las órdenes del general Valentín Canalizo, quien en aquel entonces estaba en guerra contra Antonio López de Santa Anna.

Los soldados estuvieron con nosotros unos días y luego partieron con el atardecer. Mamá trancó la puerta con un madero grueso y nos fuimos a dormir.

A eso de las once de la noche se oyeron unos golpes muy fuertes que nos despertaron:

—¡Abran! —gritó una voz de hombre.

Nosotros, asustados, nos mirábamos sin hacer caso.

—¡Que abran! —volvió a ordenar con violencia.

Luego llegaron los pequeños estallidos de pólvora, el ruido de las astillas al romperse y las balas atravesando el portón hasta la fuente de piedra que coronaba el primer patio del edificio. Mis hermanas y yo gritamos varias veces sin entender el peligro. Mi madre, en cambio, estaba muy tranquila. Nos encerró en su habitación y esperó a que cesara el fuego para salir a la calle, como si su orgullo fuera suficiente para hacer frente a los cañones.

—¿Qué quieren? —preguntó sabiendo la respuesta.

—A la tropa que está aquí acuartelada —dijo uno de los soldados, mientras mamá reía.

—Pues hubieran venido antes y aquí mismo los hubieran encontrado.

De inmediato se echaron sobre ella y, a la luz de la luna mestiza, le ataron las muñecas a la espalda. Seguramente pensaban en cómo la iban a castigar, a burlarse de ella y, quién sabe, a lo mejor hasta pensaban fusilarla. Sin miramientos la llevaron ante el capitán Pérez Castro, quien escuchó con mucho cuidado la narración de su gente. Ni siquiera le dio a mamá oportunidad de defenderse, la dejó libre para que volviera al mesón, mientras que ella tentaba al destino con la misma burla: “Hubieran venido ustedes antes y los hubieran encontrado”.

Imagino que arrastró los pies en la terracería y sintió las marcas que las cuerdas habían dejado en sus muñecas. Se detuvo a acariciar el portón antes de adentrarse al silencio y a las siluetas deformes que se distinguían en la negrura.

Cuando entró al cuarto nos abrazó a todos con fuerza y, sólo entonces, lloró. Estaba más asustada que nosotros, pero su viudez y condición de madre le habían dado la fuerza necesaria para convertir el miedo en supervivencia.

Poco a poco Oaxaca volvió a su quietud cotidiana, a la elaboración de mole y chocolate, la confección de esculturas de barro y al paso de las campanadas que gobernaban las horas del día. De los mercados llegaba el olor del cilantro, el tomillo y de las otras especias que sazonaban las cazuelas y el comal. La epidemia de cólera había terminado con la vida de los visitantes más asiduos del mesón y con la reputación de la ciudad, lo que mermó las arcas de la familia.

La sequía que se vivía en toda la zona no ayudó a la situación. Recuerdo los campos secos, de dónde no brotaba vida alguna de los terrones grises.

Yo era muy pequeño y lo único que entendía sobre la economía del hogar era que siempre debíamos guardar todos los centavos en el baúl que estaba escondido bajo la cama. No supe, hasta años después, por qué mamá desaparecía a veces cuando el atardecer añil pintaba las calles. Parecía ser que el dinero que ganábamos en el mesón no era suficiente para una familia de cinco niños, y mamá había vendido todas sus propiedades sin poder rematarlas; cada mes salía a cobrar entre ocho y diez pesos por cada una hasta que la deuda quedó saldada.

Quebrada por dentro, obligada a vivir en una época que ignoraba a las mujeres solas, siempre logró poner aunque fueran unas tortillas y un plato de frijoles en la mesa, quedando ella sin bocado para el resto del día.

Ahora recuerdo esos años con nostalgia y crece mi deseo de volver a ellos, aunque sea por un día. Entonces todo era más simple. Parecía que la maldad y el dolor fueran palabras ajenas. Cuando cumplí los seis años me enviaron a una escuela llamada “amiga” donde tuve mi primer contacto con las letras; ahí aprendí a leer. Más tarde fui a un colegio municipal a que me enseñaran a escribir.

Mi mundo era ése, las casonas, las iglesias, Oaxaca; pero también los juegos, la risa de mis hermanas, las travesuras cómplices con Felipe. Mi única preocupación era llegar a tiempo a la mesa, mientras la cena estuviera caliente y la cocina oliera al ajo y la cebolla, a los tamales de chepil.

Todo cambió una noche en que desperté de improviso y no pude volver a dormir. Me levanté de la cama y recorrí los pasillos envuelto en mis pensamientos infantiles hasta que descubrí una luz en uno de los cuartos que debería estar vacío. Me asomé para ver a mi madre empapada en el fulgor de una vela, pasando las cuentas de un rosario; cubría su cabeza con un rebozo negro. Me pareció tan frágil ahí sentada, quebrando su voz con avemarías, que preferí quedarme en silencio hasta que reparó en mi presencia.

—Pasa, Porfirio —dijo, secándose las lágrimas con el dorso de su mano.

La obedecí.

—¿Llora por papá?

—Los centavos ya no alcanzan, las casas ya no están y el mesón no deja lo de antes.

—¿Por qué?

—Ojalá que la desgracia nunca te obligue a huir de tu hogar —respondió y me abrazó con fuerza.

Guardó el rosario en un pañuelo viejo junto a algunos billetes arrugados y la acompañé a su cuarto a que metiera todo en un cajón. Me llevó de la mano a mi cama y me dio un beso en la frente. Tardé en volverme a dormir, arropado por el canto de los grillos.

Unos días después comprendí lo que mamá había querido decir y dejé atrás mi infancia.

Capítulo II

PABLO Y CAYETANO fallecieron diez años antes de que yo naciera. Cuando mis padres los sostuvieron por primera vez sabían que existía un riesgo altísimo de que no llegaran a la edad adulta; incluso esperaban que Felipe y yo falleciéramos jóvenes. En aquel entonces la mortandad infantil era altísima por las infecciones descuidadas, las medicinas costosas y los partos mal atendidos. Ése era Oaxaca cuando yo era niño, un rincón donde nacía la pobreza y se criaba la marginación.

Al morir papá, mis hermanos se hubieran hecho cargo de la familia para asegurar nuestro futuro y el mesón, pero no fue así. Me quedé solo y conocí el silencio. A los ocho años descubrí que la infancia es como una esfera de cristal dentro de la que nacemos y con la cual nos protegemos de toda maldad antes de que se rompa. A mí me sucedió una tarde en que el cielo azafrán llenaba el límite de Oaxaca, en un solar llamado el Toronjo que se ubicaba cerca de Jalatlaco, adonde nos acabábamos de mudar. Le habían puesto así porque en el primer patio había un árbol de toronjas (que en algunas ocasiones vendimos para mantenernos). Estaba situado a espaldas del templo del Patrocinio y a cuatrocientos metros de la iglesia de Guadalupe. Si la memoria no me falla, era el número 31 o 32 de la calle libre. Las paredes eran lisas y los techos rojos, y la tierra se te pegaba en los pies por la mañana. Ahora lo veo como si estuviera frente a mí.

Cuando entramos la primera vez, Manuela exclamó en un hilo de voz: “Ahora sí estamos verdaderamente solos, no tenemos papá”.

Por un momento todos añoramos el mesón, pues ahí habíamos roto nuestra infancia. Así, de la nada, a los ocho años me vi convertido en el jefe de una familia pobre y el peso de la responsabilidad cayó sobre mis hombros por ser el hombre mayor. Desideria se había casado con un hombre llamado Antonio Tapia y se había ido a vivir con él, al tiempo que Felipe, a quien habíamos apodado el Chato (porque uno de los muchachos del barrio le había llenado la nariz de pólvora y le había prendido fuego), todavía era muy chiquito y necesitaba muchos cuidados —Manuela y Nicolasa se hacían cargo de él.

Cualquier instante de prosperidad que hubiera quedado de mis primeros años era ya olvido.

En un principio mi madre se hizo cargo de la casa. Hilaba puntas de rebozo con algodón y salía a venderlas por Oaxaca. A los tres meses mis hermanas también aprendieron el oficio y sus dedos se mezclaron con el telar hilando un futuro incierto para los Díaz. Los centavos que ganaban los hacíamos rendir en el mercado y en los gastos del hogar. Teníamos suerte si se acercaba alguna fiesta religiosa o evento social, porque las damas de la ciudad querían estrenar aunque fuera un rebozo de doña Petrona Mori.

Recuerdo con mucho afecto aquellas mañanas cuando volvía de la escuela y me sentaba junto a Manuela o Nicolasa a platicar sobre el chisme de moda en Oaxaca, que si Chuchita se casó con un extranjero o si el doctor Perengano fue sorprendido de la mano de su amante cerca de Santo Domingo. Yo me sentía impotente de no poder ayudar a esas mujeres que hacían tanto por mí.

—Porfirio, ven para acá —dijo mi madre un día. Fui hasta la cocina y la encontré bebiendo su café en una jarrita de barro, me senté frente a ella y contemplé por primera vez la textura de sus dedos morenos, llenos de surcos y venas.

—Porfirio, ¿conoces la carpintería que está por la iglesia de San Pablo?

—Sí, la he visto varias veces. ¿Quiere que le lleve alguna de las sillas a arreglar?

—Quiero que vayas y te presentes con el señor González para que te enseñe el oficio, ya me apalabré con él.

No hizo falta que dijera más. Corrí por el polvo de Oaxaca hasta el local de carpintería. Aquellas paredes abrían ante mí un mundo de trabajo duro y superación. El maestro carpintero dejó a un lado la tabla que lijaba con fuerza y me miró con sus ojos pequeños. El aire estaba impregnado de aserrín y aroma a madera recién cortada.

—Me llamo Porfirio Díaz, soy hijo de Petrona Mori, y ella me dijo que viniera a…

—Sí, sí. Ya sé a qué viniste —me interrumpió—. A ver si sirves de aprendiz. Ven para acá y ayúdame con el torno; esta semana tengo que entregar dos roperos y apenas estoy empezando.

Ese día y muchos otros aprendí a trabajar con las manos. Estos dedos que hoy sufren temblores y que tú conociste en su madurez de vida, Carmelita, fueron instrumentos creadores para la confección de utensilios caseros y mueblecitos, y los astillé sin quejarme. Hice alquimia con la madera, la transformé en un sinfín de hechuras para ganarme el pan. Vi las tardes pasar en aquella labor, alejándome de Felipe para llevar dinero a la casa. Atrás quedó la inocencia, perdidos los juegos infantiles.

Recuerdo la primera vez que vendí una mesa y pude ir corriendo al atrio de la Catedral a comprar una pieza de pan. Luego fui al local de la alhóndiga por una bolsa de frijoles. Otras veces mamá me pedía que fuera a la Plaza de los Cántaros por carbón. Ayudaba con minucias, pero ya empezaba a sentir que me hacía cargo de la familia. Me hubiera gustado consentirlos, tal vez llevarlos una tarde de verano a La Casa de Recreo, una nevería famosa de la ciudad, pero apenas si me alcanzaba.

En una de esas largas jornadas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, pensando en cómo podía hacer para ganar más dinero, me encontré con mi padrino muy cerca de la Basílica de la Soledad. Un viento seco le volaba la capa y le agrietaba la piel. Creo que nunca vi cariño en sus ojos. Era muy delgado, calvo, con canas en las sienes.

—¡Porfirio! Vengo de estar en tu casa y Petrona me dijo que te podía encontrar en tu trabajo —dijo a modo de saludo. Su abrazo se sintió frío.

—Sí, en una carpintería, padrino.

—Muchacho, no sabes qué gusto me da que te ocupes en un oficio de provecho, pero quiero proponerte otro camino de vida. Yo creo que estás destinado para algo más grande que hacer muebles.

—No lo entiendo, padrino.

Se detuvo un momento, me miró a los ojos y señaló mi pecho a la altura del corazón.

—¿Has pensado en salvar almas, Porfirio? Vivimos en tiempos complicados, se ha vuelto costumbre atacar la doctrina de la Iglesia católica con el pretexto del liberalismo. Necesitamos soldados que nos defiendan, jóvenes como tú que llenen los seminarios.

—Usted quiere que sea sacerdote —respondí tras un silencio breve.

—Tu padre era un buen cristiano y, desde que estabas en el vientre de tu madre, quería que fueras para el Señor. Cuando me pidió ser tu padrino quería que te preparara para este momento. Mientras seas seminarista yo pagaré tus gastos y te daré los libros que necesites. La decisión es tuya. ¿Quieres honrar la memoria del hombre que te dio la vida?

Asentí en silencio. No había considerado la posibilidad de ser sacerdote y la oferta de mi padrino me tomó por sorpresa.

—Excelente decisión —agregó—. Habla con tu madre y yo haré los trámites necesarios para que entres al seminario. Quiero que comiences tus clases lo más pronto posible, aunque no puedas presentar los exámenes porque el curso ya está empezado. Tú no te preocupes, a partir de hoy cambiará tu vida. Pronto iré a tu casa para discutir los detalles.

Cuando se lo conté a mamá, supe que mi padrino ya había hablado con ella y que ambos estaban de acuerdo en que la mejor forma de honrar la memoria de mi padre y de tener un oficio bien remunerado el resto de mi vida era hacerme sacerdote. Tienes que recordar que esto fue mucho antes de la guerra, cuando el clero aún tenía propiedades y el de pobreza no era un voto que cumpliera con regularidad.

Al día siguiente recorrí por primera vez el seminario, sus pasillos de piedra, el patio lleno de macetas sin plantas y los salones tapizados con pinturas de ministros vestidos de negro. El aire estaba lleno de susurros; nadie te hablaba directamente, porque no era bien visto. Había reglas muy estrictas de lo que se podía y no se podía hacer, y el silencio era una de las más importantes. ¡Ni hablar de cuestionar el mundo, la ciencia o la fe! Los seminaristas eran como sombras que se deslizaban sin cambiar el aire, aferrados a sus biblias encuadernadas en cuero. Ese 1846 yo me hice uno de ellos. Me sumergí en un mundo de letras e hice del latín mi segundo idioma.

Quizá mi único amigo fue Justo Benítez; el resto eran un puñado de hombres pálidos que obedecían a los curas y apenas te dirigían la palabra. Eran vivos, aunque parecían estar muertos. Ahí te imponían una forma de ser, te convertías en un hombre sin voluntad, como esos soldaditos de plomo con los que juegan los niños. Siempre firmes, sin la capacidad de pensar, pero con las facciones casi humanas pintadas sobre el rostro. Yo era de los estudiantes que no vivían en el seminario y regresaba a mi casa para estar con mi familia, pues aún necesitaba de las pocas monedas que aportaba con mi trabajo de carpintería.

Mira, Carmelita, aquí viene un cuerpo que parece estar hecho de aire, las facciones son humo y en el rostro reconozco a… ¡Manuela, hermana! ¡Has vuelto del Mictlán y la muerte ha rasgado su velo podrido para que pueda verte! Cuéntanos algo de aquella época que ya es ceniza, olvido y viento.

Capítulo III

¿YA SE TE OLVIDÓ, PORFIRIO? Mis huaraches estaban llenos de polvo que se mezclaba con el agua de lluvia y formaba costras en mi piel morena. Todos los días recorría Oaxaca para ganarme la vida con variaciones de la misma cantaleta: “¿No quiere comprarme un rebozo? Los confecciona mi madre con el mejor algodón de los campos y les imprime su forma a través de una antigua tradición, el baile de los dedos en el telar. Mire, es la prenda ideal para que su novia o su hermana vaya a misa los domingos”. La repetía todo el día hasta que se me curtían los brazos y se me hinchaban los tobillos, me ganaba el hambre y el atardecer se derretía en los templos. Sólo entonces podía volver a casa a darle a mamá los pocos centavos que había ganado.

Pero en una de esas largas jornadas bajo el sol sentí que el corazón se me iba secando. ¿Será ésta mi vida? ¿Sólo conoceré la soledad? ¿Qué le hice a Dios para que me olvidara cuando sus ministros se esfuerzan tan poco para ganar el pan de cada día? Parecía que mi desesperanza se confundía con la blasfemia y entonces levanté la vista y esos ojos castaños se encontraron con los míos.

Comprobó la textura de los rebozos como lo hizo después con mis senos. Se aprovechó de mi inocencia con sus palabras expertas. Lo había visto por la ciudad; toda Oaxaca sabía que él estaba comprometido para casarse, pero le creí cuando me dijo sólo te quiero a ti. Me compró todas las telas que llevaba al hombro, me adentró a un cuarto de su propiedad e iluminó con velas blancas mi cuerpo desnudo. A la luz del trueno acarició mis pantorrillas y subió por mis muslos. Su boca era un humor incontrolable sobre la mía, su pecho un toro hambriento y, al tambor de la lluvia incesante, me hizo mujer con el calor de su hombría.

Entonces era joven, confundí la amistad con la lujuria, hice barro de ambas palabras para ensuciarme con ellas. El hombre y yo retozamos en las sábanas hasta que la desnudez se volvió costumbre. Por las noches llegué a perder el sueño porque a mi cuerpo le hicieron falta las caricias. Su respiración furiosa llenó mis pulmones tantas veces que incluso ahora, en el más allá, me es imposible contarlas. En sus brazos conocí otras formas de medir el tiempo, de sentir estrellas, sonreír en secreto y hasta hilar los suspiros con los sueños.

Luego conocí el amargo dolor que llega con la decepción. Mi cuerpo frágil quedó lleno de vida cuando la sangre de cada mes dejó de bajar por mis piernas y las náuseas tomaron el control. Se me fue el apetito, el color de la piel. Me sobrevino un miedo terrible y callé mi situación en casa. Las preguntas de mamá se volvieron casi imposibles de esquivar con respuestas vagas, hasta que la verdad empezó a desbordarme peligrosamente.

Una tarde, similar a las anteriores, sentí el éxtasis de mi hombre, me recosté y exclamé: estoy de encargo. Fueron tres palabras que terminaron con el romance, después de esa tarde nunca volví a verlo. Se vistió con su levita, cubrió su sexo, acarició su bigote y salió de la habitación. Borró su huella de las calles de Oaxaca y cerró la puerta de su casa para mí. El desengaño se tornó en desesperanza cuando me vi sola y embarazada. Caminé en la noche sin dirección alguna.

El canto de los grillos me devolvió a casa, a la tierra pintada por la sonrisa de la luna cerúlea. Ahí estaba mamá, fumaba en silencio. En sus ojos había trazos de sueño, sin perder la fuerza que siempre la caracterizó. Con un simple ven me llevó a la mesa de la cocina y me atravesó con la mirada como si supiera que le iba a decir mamá estoy esperando un hijo. Eso hice. Ella se levantó con un ya no eres mi hija y se encerró en su cuarto.

Nicolasa se enteró por mi boca a la mañana siguiente y le fue con el chisme a Desideria. Felipe las oyó cuchichear la tarde siguiente. Tú, Porfirio, te encontrabas ausente por tus estudios del seminario, así que tardaste varias semanas en saber la verdad. A ustedes, mis hermanos, no les dije el nombre del padre, quise evitar que fueran a su puerta para exigirle dinero o reclamarle mi honor; sellé mis labios y dejé que el tiempo hinchara mi carne. Fui testigo de cómo los amigos de la familia me voltearon la mirada con lástima, y el aire se contenía de silencios incómodos cuando entraba al templo para la misa de los domingos.

Así pasaron los meses. Mi vientre se infló de vida, al igual que brazos y muslos. Aparecieron várices en mi piel y la gordura me hizo perder el movimiento; mis dedos dejaron de pasar por el telar. Constantemente sentía patadas dentro de mí, cual soldados marchando a un campo de batalla. Mis sueños se volvieron pesadillas de un barco plateado navegando en la tempestad hacia un largo exilio. Abrí los ojos y sentí el dolor, un grito brotó de mi alma, las piernas se sintieron húmedas. Mis hermanas corrieron por la habitación, encendieron velas, oraron a la Virgen de la Soledad, escuché las palabras de mamá en mi oído: puja, Manuela, puja. Hice un esfuerzo que se prolongó horas y me partió en dos para que se abriera un túnel en mi cuerpo, un pasaje de otra dimensión a ésta, de donde apareció una niña hermosa llena de vida.

¿Cuántos hijos sin padre dejaste por el mundo, Porfirio? ¿A cuántas mujeres engañaste sin acordarte de mi historia?

Capítulo IV

AHORA RECUERDO esas clases en el seminario con más sosiego, aunque por muchos años les guardé un rencor grandísimo. Era tal el respeto que le debíamos a los maestros que ni siquiera podíamos saludarlos cuando los encontrábamos por el pasillo.

Si estaba en el mercado con Justo Benítez, y escuchaba que él me decía: “¡Ahí viene el vicerrector o el profesor de tal!”, sabía que no debíamos hablarle, si acaso hacerle una reverencia, o llenarlo de halagos, pero sólo si nos dirigía la palabra primero: “Don Manuel, su manejo del latín es excepcional, me inspira a seguir estudiando para ser como usted”. “Sí, don Federico, como usted sabiamente me lo recomendó en clase, dedico mis noches a estudiar la vida de San no sé quién”.

La situación en las aulas era semejante. Hasta la equivocación más pequeña era castigada severamente. Ordenaban que te levantaras frente a toda la clase y te acusaban de ser mal estudiante. ¡Ay de ti, si te atrevías a dudar de los profesores! Te reprendían de inmediato: “Vas a ir al Infierno si cuestionas a un ministro de Nuestro Señor”.

Yo tenía miedo de mis profesores y hasta de mis compañeros. Lo que hice fue reprimir esos momentos de duda y callé los regaños; pensé: si Dios me quiere aquí por algo será. Así fue como escogí sufrir en silencio.

En febrero de 1845 entré una vez más a la cátedra de mínimos, esta vez impartida por el presbítero Macario Rodríguez.

¡Ah, cómo me fue difícil repartir mi tiempo entre la casa, el taller de carpintería y el seminario! Mi padrino pagaba todo, es verdad, y hasta me prestaba los libros que necesitaba pues tenían un costo muy elevado, pero aún yo me hacía cargo de los gastos de mi madre, mis hermanas y Felipe. Por eso trabajaba y estudiaba.

Las tardes se me iban en la misma rutina: correr a casa y encontrarme a Nicolasa frente a las ollas de barro. La casa olía a carbón encendido y tortillas recién hechas (que a veces me robaba para hacerme un taquito de sal).

—Dice mamá que te vayas lavando las manos en lo que termino de hacer el mole.

—¿No vamos a esperar a Manuela? —solía preguntar al sentarme a la mesa.

—Otra vez se le hizo tarde vendiendo rebozos —diría Felipe.

—Cómete tu pollito, que se te hace tarde para el seminario. En la noche te hago un atole de granillo para que tomes algo en lo que estudias tus lecciones —agregaría mi madre para distraerme.

El latín se volvió mi obsesión; dejé de jugar con mis hermanos y de platicar las tardes de domingo. La presión por aprobar cada una de las materias se metió hasta lo más profundo de mis sueños, así como el fantasma de alguna capellanía futura con los ingresos suficientes para mantener a la familia. Tenía pesadillas extrañísimas con hojas de tamal que caían por un cañón y se transformaban en uniformes militares; pero eso no importaba, debía estudiar en cada momento que tuviera libre. Por lo mismo me tomó días darme cuenta de que todos en mi familia andaban muy raros; mamá fumaba y pasaba todo el día con el ceño fruncido, y mis hermanos no se hablaban. Me volví hacia Felipe en silencio y él resolvió mi duda.

—Manuela está de encargo —susurró.

—Ésa ya no es mi hija —objetó mamá.

La noticia del embarazo de Manuela me tomó por sorpresa; pregunté el nombre del padre, pero ella no se lo quiso decir a nadie. Días más tarde le conté a mi padrino toda la historia.

—La mujer es imperfecta desde que era una costilla —exclamó con desprecio, y luego me habló de lo importantes que eran mis estudios.

El paso del tiempo de aquellos meses es algo confuso. No puedo recordar momentos específicos. Si acaso, el humo de las velas, la textura agria del papel en mis dedos y el constante miedo de no responder correctamente lo que me preguntaban en clase. También las salidas del seminario, cuando me sentaba en la plazuela con Justo Benítez o a leer de lógica, metafísica o quién sabe qué.

Mientras tanto, la panza de mi hermana crecía de vida y vergüenza. Manuela recorría la casa como un fantasma, callada, abrazada a su vientre, siempre con una trenza negra detrás de la cabeza y un camisón blanco. Se le marcaron las ojeras porque decía que tenía pesadillas con un barco brasileño que salía de Veracruz para no volver. Durante el día siguió bordando rebozos, pero con una lentitud mágica que le daba otro sabor a su melancolía. Mamá le prohibió que saliera a vender, y ella estuvo de acuerdo. La pobre Nicolasa tuvo que encargarse sola de acarrear el agua, barrer los patios y hasta de ir al mercado. ¿Te acuerdas, Carmelita? ¡Qué te vas a acordar, si a lo mejor ni nacías! Usábamos pesos de a cuatro, pesetas, reales, medios reales, cuartillas y tlacos. Ya no me tocó el intercambio de tabaco y gramos de cacao, pero era algo que se comentaba en las tiendas con cierta nostalgia.

Los meses fueron hojas en el viento; los días parecían no durar veinticuatro horas, ni los meses treinta días; sin que me diera cuenta llegó octubre detrás de un viento frío y un grito de Felipe que rompió la noche.

—¡Porfirio! Te pasas. ¿Ya viste la hora? Manuela lleva horas en labor de parto.

—Perdón, Chato, se me hizo tarde en el seminario. ¿Quieres que vaya por un médico?

Pero mi hermano me siguió empujando por el patio.

—¿Ya para qué? —me interrumpió—. Te necesitábamos hace rato. Mamá ya la está ayudando. Órale, vámonos para el otro cuarto a esperar.

Nos encerramos en la cocina. Como ninguno de los dos tenía reloj, era difícil calcular el paso del tiempo; estuvimos horas en vilo. Contemplé la pared desnuda, los ladrillos grises de los que colgaban ollas y sartenes, palas de madera y una estampa de la Virgen de Guadalupe que alguien le había regalado a mamá al enviudar.

El fogón estaba apagado; sentí hambre. Dirigí la mirada a Felipe, quien parecía más nervioso que yo.

—Tranquilo, todo va a estar bien— lo consolé, pero él estaba ensimismado.

Mucho después de las campanadas para misa de nueve se escuchó un llanto agudo. Mi hermano y yo nos levantamos y fuimos corriendo hasta el cuarto de Manuela. Mamá se secaba la frente con un trapo; Nicolasa y Desideria también estaban ahí. Yo me acerqué muy despacito, con una sonrisa bien grande.

—¿Nació bien? —pregunté.

—Nació muy bien —respondió Manuela, y me enseñó el bulto que llevaba en brazos; no se me olvidan esos ojitos y la paz que traía consigo.

Podría vivir miles de años y hay cosas de las que nunca me olvidaría, porque no las guardo en los recuerdos de la mente, sino en la memoria del corazón.

—Trajo niña —respondió mi mamá.

—¿Y cómo le vas a poner? —preguntó Felipe.

—No sé, eso lo suele hacer el padre y no tiene. Ni tú, ni yo, ni nadie en este cuarto.

No fue hasta la mañana siguiente cuando sus labios pronunciaron ese secreto que tan celosamente habían guardado por meses.

—El padre es Manuel Ortega; estudia medicina en el Instituto de Ciencias y Artes —dijo mientras cargaba a la niña, que no dejaba de llorar.

Como se dice en Oaxaca, a mi mamá le agriaron el mole, y ya no terminó de desayunar.

—De veras, m’ijita. Si ya sabías que ese señor estaba comprometido para casarse con la señorita Fernández de Arteaga. ¿Para qué te andas metiendo con él?

—Lo siento, mamá —sollozó Manuela.

Me levanté de golpe y salí corriendo de la casa. Escuché la voz de mis hermanos que me llamaban y de mamá pidiendo que regresara, pero no pude. Ese día llegué tarde a la primera clase del seminario porque fui hasta la casa de Manuel Ortega y llamé a su puerta. Me recibió un hombre de buen porte y levita. Él, en cambio, no vio más que un indito inseguro de quince años.

—¿Qué se te ofrece? No tengo para dar limosna.

—No, señor, soy Porfirio Díaz, el hermano de Manuela. Su hija ya nació, y le pido que la reconozca.

—¿Yo? ¿Reconocer a una bastarda? Eso lo hubiera pensado tu hermana antes de embarazarse. Mejor lárgate, que tengo muchas cosas que hacer.

Escondí la furia, guardé los golpes y salí de esa casa con la dignidad en alto. No había quien defendiera el honor de la familia ni ayudara a mi hermana. En aquellos tiempos se veía muy mal que una mujer fuera madre sola sin ser viuda; la señalaban por las calles, cuchicheaban a sus espaldas y los niños cargaban con un estigma grandísimo.

Había una nueva boca que alimentar en la familia Díaz, y eso me animó a trabajar más; la pequeña no tenía por qué cargar con el egoísmo de su padre. Estaba dispuesto a convertirla en una mujer de bien. La bautizamos un mes después, el 27 de noviembre de 1845. El padrino fue un señor llamado Tomás Ojeda. La inscribieron como Delfina, hija de padres desconocidos.

Siempre vi por ella y la procuré hasta su último respiro.

Por otro lado, Felipe quiso seguir mis pasos, no sé a razón de qué porque nunca le vi madera de cura. Un día de febrero se vistió de sotana y entró al seminario. Sólo duró dos meses. No sabía qué quería hacer con su vida, y mamá prefería no regañarlo porque era su consentido y el que más se parecía a papá.

Luego llegó 1847. Se sentía un aire distinto y las noticias de la capital revelaban miedo y violencia. Sabíamos que el ejército de Estados Unidos había entrado a territorio nacional y avanzaba poco a poco. Ganaba batallas por todos lados y causaba fricciones en el gobierno de Antonio López de Santa Anna.

Así llegó la guerra, un viento que sopló del norte y separó familias; los campos se humedecieron con la sangre de los jóvenes soldados. Dicen que todo empezó cuando una patrulla gringa, al mando del capitán Seth Thornton y que estaba en misión de exploración en territorio estadounidense, fue emboscada por lanceros mexicanos bajo las órdenes del general Anastasio Torrejón. ¡Qué tontería!

La respuesta del presidente yanqui era de esperarse: “Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense…”, y empezaron los madrazos. Sus tropas se adentraron en territorio mexicano. No hubo ejército que pudiera contenerlas. Antonio López de Santa Anna dejó la presidencia para luchar, pero fracasó en el campo de batalla.

A Oaxaca nos llegaban las noticias entre periódicos y rumores de mercado. Me acuerdo muy bien que Macario Rodríguez, nuestro profesor de filosofía, siempre iniciaba su clase con alguna palabra de odio en contra de los soldados invasores. Un día su discurso se tornó violento:

—Hoy la patria está en peligro, las decisiones que tomemos definirán la soberanía de México. En sus manos, muchachos, está el destino de estas tierras en las que Dios los hizo nacer católicos. ¿Qué harán para defenderlas? ¿Cuánta sangre harán correr para proteger la suya? ¿Cómo demostrarán su patriotismo?

Alguien gritó que era tiempo de tomar las armas y yo secundé la idea; los demás nos siguieron. Sugerí que fuéramos con el gobernador a pedirle que nos llevaran a luchar. No tuvimos tiempo de sentir miedo. Éramos jóvenes, incapaces de medir las consecuencias. Grité que era momento de defender a México. Se nos unieron otros seminaristas, marchamos por aquellos pasillos de piedra añeja, salimos a la calle y llegamos hasta el Palacio de Gobierno. Como los que custodiaban la entrada vieron a muchos, nos dejaron pasar con el señor gobernador, don Joaquín Guergué. Le dijimos que estábamos listos para defender a México.

Él se quedó callado un rato largo y nos miró sobre los espejuelos. Seguramente le extrañaron nuestras sotanas y nuestros libros de latín.

—Ay, jóvenes. ¿Qué diablura habrán hecho ustedes en el seminario?

—Ninguna diablura, señor gobernador. Queremos defender a México de esos malditos invasores —dije.

—¿Invasores? A ver, usted que se siente tan gallito, acérquese un poco más. ¿Cuál es su nombre?

—Porfirio Díaz, señor gobernador.

—A ver, Porfirio, ¿qué sabes tú de la guerra? ¿Alguno de tus familiares es militar o has aprendido cómo se debe disparar un fusil? Pero no solamente apretando el gatillo, digo disparar bien.

—No, señor gobernador. Ni tengo familia en el ejército ni me han enseñado a disparar como se debe, pero, si me permite hablar en nombre de mis compañeros, estamos ansiosos de defender a México y no encontrará soldados con más valor que nosotros. Al final es eso, son los valientes quienes saben hacer la guerra.

—Si así lo quieren, los inscribiré en el regimiento Constancia y Trujano, pero van a tener que trabajar muy duro, y a la primera travesura o desobediencia se me largan de la tropa. ¿Me oyeron?

Estuvimos de acuerdo. Dimos nuestros nombres y nos preparamos para luchar.

Una de las cosas que más recuerdo es la mañana en que me levanté para ir a la leva. El sol no había salido y yo tenía ganas de sentirme hombre por primera vez. Así, desnudo, sentí cada rincón de mi piel. En la oscuridad de las últimas horas nocturnas dejé que mis otros sentidos se agudizaran. No era un general rancio con canas y medallas al pecho, tampoco un dictador en la silla del águila. No tenía bigote ni el título de don antes de mi nombre. Porfirio era sólo un joven oaxaqueño de piel tostada y cuerpo atlético.

Me vestí de uniforme por primera vez y, no sé cómo explicarlo, la tela llenaba mi cuerpo de energía. Los botones fríos excitaban mis dedos. Me cerré la casaca y permanecí en silencio pensando si había tomado la mejor decisión. Mamá, en cambio, me puso una condición: podía ir a la guerra y a marchar, siempre y cuando no dejara de estudiar en el seminario.

Así fue mi primer contacto con la milicia. Aprendí a disparar y a arreglar fusiles. Justo Benítez también había ido a registrarse conmigo al batallón y con frecuencia nos tocaba patrullar juntos, pero los meses pasaron y no nos llamaron a luchar. Me acuerdo muy bien que ese septiembre, poco antes de que cumpliera diecisiete años, llegaron unos rumores funestos a la ciudad. Al principio nadie los quería creer.

—Los yanquis marcharon a la Ciudad de México y dicen que llegaron hasta la entrada, casi sin oposición, y ahí está el Colegio Militar… Luego, luego empezaron los cañonazos y los disparos —oí decir a una viejita en el mercado.

—Ay, doña, a mí me dijeron que la mayoría de los cadetes del Colegio Militar habían participado en otra batalla, y por eso quedaban pocos jóvenes en el colegio. Dispararon desde las ventanas y todo olía a pólvora.

—¿Y qué pasó?

—¿Qué va a pasar, doña? Los mataron a todos, los yanquis tomaron el colegio y hasta dicen que lloraron a los cadetes. Pobres, eran tan jóvenes. Ah, pero también me contaron que los invasores avanzaron en la capital, y que la gente se asomaba desde sus balcones y les dejaba caer agua caliente.

—Pero ¿eso los detuvo? ¿Alguien los paró? ¿Qué pasó después?

—Llegaron hasta la plaza principal, la de Armas, esa que está frente a la Catedral de México, y ahí ondeó su bandera, en lugar de la nuestra, nada menos que el mismo 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Independencia.

—¡Jesús! ¿Qué diría el cura Hidalgo?

—Lo mismo pienso, doña. ¿Qué diría el cura Hidalgo?

Esta conversación la escuché muchas veces en el mercado, en la iglesia y hasta en el seminario. La muerte de los cadetes del Colegio Militar me hacía hervir la sangre.

Después de que la bandera extranjera ondeó en el Zócalo de la Ciudad de México, el gobierno negoció con ellos y firmó un tratado donde reconocía la independencia de la República de Texas y fijaba la frontera entre ambos países en el río Bravo; lo que más nos dolió era que cedía los territorios de la Alta California y Nuevo México. Desde entonces Antonio López de Santa Anna se convirtió en el vendepatrias por excelencia, y lo odiamos así, por tener a quien odiar. La moral de la patria estaba en su punto más bajo.

Cuando todo terminó, entregué el uniforme y el fusil, pero no las ganas de luchar por el país; ésas me las quedaría muchos años más, hasta que el siglo se transformó en otro.

Ese año presenté mi primer examen de filosofía y en 1848 el segundo, los dos con excelentes resultados, por lo que algunos de los alumnos más jóvenes del seminario me fueron a buscar al Toronjo para que les diera clases particulares, y acepté. Además del taller de carpintería, era una forma de ganarme el pan.

Fue en esa época cuando Felipe se fue a la Ciudad de México para estudiar en el Colegio Militar. Él sí pudo seguir su sueño de ser soldado y entrenarse en las artes de la guerra. Nos carteábamos seguido, me mandaba recados para mamá y mis hermanas, nos contaba de sus clases y de la política de la capital, pero sobre todo de uno de sus maestros, Miguel Miramón. ¡Ah, cómo le tuve envidia! Me hubiera encantado seguir sus pasos, pero no pude.

Mi aversión por el seminario continuaba: el disgusto con los profesores que me obligaban a pensar como ellos, el odio de mis compañeros que me veían como alguien ajeno a su mundo. Si no hubiera sido por Justo Benítez, me hubiera hundido en la soledad de aquel mundo que confundía la fe con la política y la religión.

Un día en que salía de clase me encontré con mi padrino, con la misma cara enjuta de siempre y la mirada de piedra.

—Padrino, dígame —le dije. Yo pensaba que me iba a regañar por algo.

—Porfirio, ¿te acuerdas de tu pariente el cura don Francisco Pardo?

—Claro que sí.

—En unos días va a dejar su capellanía, y ya sabes que cuando el cura es el fundador se la puede dejar a un familiar cercano, y en este caso te la quiere dejar a ti. El capital es como de tres mil pesos y el interés de doce pesos.

—¡Ésa es una gran noticia!

—Claro que sí, Porfirio. Anda, ve a contárselo a Petrona. Se pondrá muy contenta.

¡Y vaya si lo hice! Doce pesos era una cantidad pequeña en sí, pero en mis circunstancias representaba gran cosa. ¡Eran doce pesos! Así que decidí quedarme en el seminario. No era lo que quería, pero aseguraba mi futuro.

Por esa época comencé a soñar con lo que hacía Felipe en la capital, a imaginarme de qué tratarían sus clases. Siempre le pedía más detalles de su vida en la Ciudad de México. ¿Cómo se había sentido al disparar un fusil por primera vez? Y él intentaba complacerme con cartas largas que siempre firmaba con su nombre. Vivía a través de su tinta.

Un día llegó una carta con un nombre de remitente que no conocía.

—Mamá, ¿conoces a un Félix Díaz?

—No. ¿Será algún primo de tu padre que yo no conozca? —respondió ella.

Abrí el sobre y leí la carta.

—¡Es del Chato! —exclamé.

—¿El Chato? Tu hermano se llama Felipe, no Félix.

—Pues sepa de dónde sacó el nombre, pero ahora dice que se llama Félix.

—¡Escuincle atolondrado! —exclamó mi madre antes de volver a sus bordados.

Mi hermano se llamó así el resto de su vida: Félix Díaz Mori. Nunca supe de dónde sacó el nombre, cada vez que le preguntaba llevaba la conversación a otros temas.

¡Cómo me hace falta Félix en estos tiempos! ¿Qué diría de verme postrado en esta cama?

Poco a poco sus cartas empezaron a hablar más de Antonio López de Santa Anna. Félix tenía una excelente opinión de él; el muy tonto hasta presumió de ser conservador.

Pasaron los meses, se desvanecieron mis sueños de ser militar, eché raíces en Oaxaca y me hice uno con la ciudad. Seguí con las clases particulares al final de cada semestre. Comprendí que la vocación del sacerdocio era más una búsqueda de poder que deseo de encontrar a Dios, y no solamente lo digo por mí: así eran todos los seminaristas.

Poco antes de que cumpliera los diecinueve años, una visita hizo que mi vida diera un giro inesperado. Sucedió en los primeros días de primavera, en que las calles elevan las canciones propias de Cuaresma y Semana Santa. Llegué a casa y encontré a mamá comiendo con Manuela y Delfina. Me miró de reojo y le dio una mordida a la tortilla que tenía entre los dedos.

—Otra vez te vinieron a buscar para unas clases privadas de latín, Porfirio.

—¿Le dejaron la dirección, mamá?

—Te la dejaron apuntada. Ahí te dejé el papelito en el cuarto.

Y el día continuó como siempre. Yo pensé que se trataría de otro seminarista, como todos. A la mañana siguiente, en lugar de ir al taller de carpintería me dirigí a la dirección que me habían dado. Se trataba de una casona que había visto muchas veces, pero a cuyos dueños no tenía el placer de conocer. Me anuncié como Porfirio Díaz Mori y me hicieron pasar al comedor, donde una mujer de mediana edad y un niño de quince años terminaban de desayunar.

—Porfirio, le han dicho a mi esposo que usted es muy bueno con el latín y él quiere que le enseñe a Guadalupe, nuestro hijo. ¿Cuándo podría comenzar?

—Mañana por la tarde si usted quiere, puedo venir después del seminario —respondí.

—Será perfecto. Pueden estudiar en el comedor.

Así lo hicimos por dos semanas, pero al principio de la tercera sentí una presencia detrás de mí. Me volví. El hombre se aclaró la garganta; tenía un rostro ovalado, nariz afilada y tez morena. Le gustaba apretar los labios cuando pensaba y perder la mirada en el infinito antes de hablar. Siempre me dio la impresión de ser alguien que reflexionaba muy bien acerca de lo que sucedía a su alrededor.

—Será mejor que usen mi estudio para las lecciones. Allá están todos mis libros y no llega el ruidero de la calle.

—Como usted diga, don…

—¡Pero si no me he presentado! No sé dónde tengo la cabeza esta tarde, Porfirio. Me llamo Marcos Pérez.

—Mucho gusto, don Marcos —sonreí.

—Entonces, ¿tú eres el que le da las clases de latín a mi hijo? Espero que no me lo pongas a recitar la vida de los santos. En un momento te voy a llevar a mi biblioteca para enseñarte los libros que tengo, y si quieres te puedes llevar alguno a tu casa en calidad de préstamo. Sólo uno. Cuando lo termines y me lo regreses, te daré otro.

Así lo hizo. Me llevó a la biblioteca, me mostró cada uno de los tomos encuadernados en piel y me dejó llevarme varios a mi casa. Así conocí a Virgilio en su idioma original. Luego lo usé para enseñarle a Guadalupe a leer latín. ¿Sabes, Carmelita?, hace años que no me acordaba de aquel muchacho. Era menudito y muy tímido. Hablaba poco, a veces caminaba encorvado. No se parecía en nada a su padre, pero tengo que reconocer que era muy inteligente. Aprendió el idioma mucho más fácil que los chicos del seminario, por supuesto sin el ambiente religioso que asfixiaba, imponía opiniones y te hacía sentir mal todo el tiempo. Recuerdo que la primera pregunta de los maestros cada lunes era si habíamos asistido a la primera misa de domingo, o con qué frecuencia ayunábamos. Si no les gustaba nuestra respuesta el regaño era público. Era humillante, te sentías mal, pero te callabas porque querías ser sacerdote.

Por eso no me sorprendió encontrarme a mi padrino en los pasillos del seminario y que sin ton ni son empezara a gritarme que cómo se me ocurría ir a casa de Marcos Pérez, que tuviera mucho cuidado de todo lo que me dijera y que más me valdría alejarme de él para siempre. Le contesté que lo hacía por el dinero, aunque responderle así ya era un atrevimiento.

—¿Y para qué? Yo te pago todo: desde que entraste al seminario no has tenido que comprar libros ni sotanas.

—Pero todavía tengo una familia que mantener.

—¡Qué terco eres, Porfirio! Indio tenías que ser. Con lo que ganes cuando te ordenes vas a poder mantenerla.

Y me dejó solo en el pasillo ante la mirada de mis compañeros, que me juzgaban en el silencio incómodo del que quería escapar. No sé por qué me imaginé a todos los seminaristas riéndose de mí, señalándome, juzgándome, porque dime, ¿no es parte de la naturaleza humana formarse una opinión sobre el hombre que tenemos a un lado?