10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Marea Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

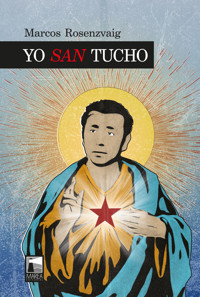

Marcos Rosenzvaig vuelve sobre la historia. Y esta vez lo hace para introducirse en la cabeza de un taxista –explorador de los fenómenos parapsicológicos, la teoría del anacronismo y la presencia de la santidad unida al marxismo– que vive fanatizado con la figura de Roberto Mario Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La novela recrea, a través de los ojos del chofer Julio López, el derrotero de la vida de Santucho y la intensa y oscura Argentina de los años setenta. En un presente impreciso, López busca el cuerpo de Santucho, asesinado por un grupo de tareas durante un enfrentamiento en su departamento de Villa Martelli y posteriormente desaparecido. Rosenzvaig nos invita a descender a los sótanos de Campo de Mayo, transformados en bacanales en los que se celebra la muerte, y nos hace viajar a Santiago del Estero donde crece el culto popular a San Tucho. Con pluma versátil, el autor navega entre un tono realista que no elude el rigor histórico y un clima onírico expresionista, que evoca la pintura del tucumano Ezequiel Linares e incluso las obras de Carlos Alonso inspiradas en El matadero de Esteban Echeverría y El infierno de Dante Alighieri. Absteniéndose de todo maniqueísmo, Yo San Tucho aborda la historia reciente como un espacio de reflexión e imaginación que posibilita repensarla.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Contenido

Primera parte - El departamento de la calle Venezuela

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Segunda parte - Un viaje a Campo de Mayo

I

II

III

IV

V

VI

Tercera parte - El subsuelo

I

II

III

Cuarta parte - San Tiago San Tucho

I

II

III

IV

V

VI

VII

Puntos de interés

Tapa

Rosenzvaig, Marcos

Yo San Tucho / Marcos Rosenzvaig. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Marea, 2023.

Libro digital, EPUB - (Narrativa)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-823-014-6

1. Guerrillas. 2. Dictadura Militar. 3. Terrorismo de Estado. I. Título.

CDD 355.4092

Edición: Constanza Brunet

Coordinación: Víctor Sabanes

Diseño de interiores y tapa: Hugo Pérez

Arte de tapa: Hugo Pérez

© 2023 Marcos Rosenzvaig

© 2023 Editorial Marea SRL

Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Tel.: (5411) 4371–1511

[email protected] | www.editorialmarea.com.ar

ISBN 978-987-823-014-6

Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

El exilio y la muerte tienen la misma dependencia;

pues la muerte es noche del exilio y el exilio, día de la muerte.

–Edmond Jabès

A la memoria de mi amigo Noé Jitrik.

Primera parte

El departamento

de la calle Venezuela

I

El departamento luce húmedo, como si viviese bajo el agua, en tal caso los soldados armados son las raíces de esta floresta impenetrable. Las gotas de agua se deslizan por la pared. Nada ni nadie les bloquea el paso. Mi sueño quiere entrar en la luz de la mañana, pero me da pena ahuyentar la pesadilla. Una niebla espesa cubre el bosque apenas iluminado; de a ratos, hay destellos de luz, caras emergiendo de las sombras, palas y tierra en el aire cayendo en la oscuridad, murmullos lejanos que me recuerdan el otro mundo. La pereza de abrir los ojos amortigua el deseo de saber dónde estoy y la sensación de haber dormido años desestima el duro parqué e, incluso, el frío que se cuela desde alguna parte. Me rodea una luz medrosa. Pasan por el hueco de la ventana gajos de nubes en dirección hacia el autocine del barrio. Estoy dormido sin perder la conciencia de mi sueño. Mi nombre es Julio López y mi profesión es taxista. Los que tenemos un taxi somos los que hemos fracasado en otras disciplinas.

La inmanencia de la luz me encuentra durmiendo en el suelo cubierto por un Perramus que no reconozco. Desde el suelo observo la ventana rota, como si alguien se hubiese arrojado desde allí, un diario debajo de la puerta, restos de vidrios, una almohada cortada y pedazos de gomaespuma repartidos por el ambiente. Alguien pintó un grafiti en el centro de la pared del living: “No te metás”.

Debajo de la puerta hay boletas de servicios y un diario junto a un paraguas. Me levanto como de un desmayo y las paredes giran. Tengo la boca reseca, de a poco, todo se aquieta y me esfuerzo por conectar lo último que hice. Es casi el mediodía. Con esfuerzo llego al espejo del baño. Mi cuerpo es débil, blando. El agua de la ducha cae como una cascada, calmo la sed y debajo de ella soy feliz. Me convierto en un preso político escapado de la cárcel que acaba de secuestrar un barco, como ese grupo guerrillero que secuestró un avión y escapó a Chile. Soy Gilgamesh, el príncipe nacido hace tres mil años, y soy yo que me pregunto por qué debo morir. Tengo poderes para convertir esta ciudad en un paraíso socialista. Subo la montaña, contemplo las estrellas y, de golpe, me visita un extraterrestre. Curo sus heridas y él me concede la inmortalidad. El agua fría me devuelve poco a poco a otra realidad, la de ser un justiciero anarquista que tenía en la mira a un juez corrupto y disparó a la salida de Tribunales. Todos corren, me da placer un estampido en la frente de un juez, mañana será la frente de un banquero, hasta cargarme a una docena de especuladores. Mis hombres les atan las manos. Un juicio breve. La sentencia es el fusilamiento. Mi dictadura sangrienta legitima cortar manos a ladrones. La gente goza con la sangre de los poderosos, con la sangre de los ladrones; no se animan a revelarlo públicamente por pura hipocresía, pero finalmente el pueblo sale a la calle y corea mi nombre: ¡SAN-TUCHO! ¡SAN-TUCHO! ¡SAN-TUCHO!

Cierro la ducha y comienzo a secarme. Hace dos años alquilé este departamento por la sencilla razón de que es lindante con el departamento en donde se produjeron el secuestro y el asesinato de Santucho. Soy un estudioso de su vida. Camino desnudo por el departamento en ocho pasos, tres son suficientes para llegar al estudio y comprobar que todo está revuelto. No me avergüenza tanto que mi escritura secreta esté desparramada sobre el piso, sino que mis cuadernos hayan sido leídos por los mismos que agraviaron la pared pintada de un gris geriátrico, manchándola con el vivo rojo de la leyenda.

¡No te metás!

¿Quién lo habrá escrito? ¿No me meta en qué? Me siento ajeno a mí, como si hubiese caído dentro de mi propio cuerpo. Apoyo un dedo en el filo de la ventana rota y brota en la yema una gota de sangre. Alguien golpea la puerta y yo me hundo en mí mismo. Me demoro en abrir. “¡Un momento, ya voy!”.

Tomo dos aspirinas y un Clonazepam. Cuando salgo al palier, ya no hay nadie. Me asomo al departamento vecino y me sorprende ver la puerta destrozada. Desde afuera, observo el interior revuelto y rastros de sangre en las paredes. No me animo a entrar. Pregunto si hay alguien, pero no recibo respuesta. Bajo las escaleras corriendo. El portero está en la puerta lustrando el bronce de la portería. No es el de siempre. Lleva un suéter celeste con escote en V con dos lamparones de grasa en el medio de un vientre redondo.

—Soy Daniel —extiende su mano antes de que yo revele mi inquietud—. ¿No se acuerda de mí? Fui el encargado titular hace muchos años.

Imposible —pienso—, yo vivo aquí hace dos años. Le pido que me acompañe al cuarto piso. Él acepta con desgano al mismo tiempo que estira el suéter hasta debajo del cinturón. Trato de tranquilizarme mientras subimos en el ascensor. Cuando llegamos al 4° piso, encuentro la puerta cerrada del departamento vecino sin el menor rastro de violencia. Golpeo, la empujo, el portero me mira. Pone una mano en mi hombro como para tranquilizarme.

—Le aseguro que la puerta estaba abierta.

—Puede ser que te hayas confundido de puerta, porque hace por lo menos un año que ese departamento no se alquila. Esa fue la guarida del subversivo Santucho cuando yo era el portero titular.

—¿De qué habla? —pregunto, aunque sí sé de lo que habla.

—De un subversivo que se balaceó con la cana.

Me observa como si supiera lo que pienso. Está instaurada en él una leve sonrisa y se despide con ese aire supuestamente humilde. Lo pierdo de vista en la escalera. Miro la puerta. Escucho los pasos pesados del portero que regresa de nuevo al cuarto piso. Se acerca y enrolla una cuerda en mi garganta con sus ojos, la ajusta a más no poder y dice con esa cortesía vigilante propia de los porteros, casi lamiéndome el oído con su saliva: no te metás flaco. Te lo digo por tu bien.

No atino a decir palabra. Me cuesta creer lo que acabo de vivir. Desde que alquilé este departamento, nunca antes había visto a este portero. Además, en todo ese tiempo, reconocí solo a una mujer que vivía en el D y creo que no duró más de seis meses. Y pensar que jamás supe la razón por la que me impidieron alquilar ese departamento. Trato de ordenar la mente. Mi departamento quedó toda la noche sin llave, alguien pudo haber entrado con la misión no de robar sino de pintar en la pared: “No te metás”. ¿Una advertencia? Verifico la recaudación del taxi y mi revólver en el bolsillo de un saco dentro del ropero. Esa misma persona que entró en mi departamento destrozó el del vecino. Lo extraño es que no haya oído nada.

Caliento el café y descanso en el sillón del living. Una suave penumbra oscurece aún más el departamento pintado de gris. Solo se escucha la fina llovizna y el rumor de los autos que transitan la General Paz cuando, de golpe, llegan murmullos de mujer del departamento contiguo. Pego el oído a la pared. Los cuchicheos se repiten. No alcanzo a enterarme de qué se habla, pero se trata de una voz joven. Salgo al palier y la puerta del vecino continúa cerrada. Pienso en golpear con cualquier pretexto, pero prefiero buscar una vez más al portero. Desciendo la escalera a las corridas y, al salir del edificio, aparecen cuatro tipos con armas largas y el borceguí de uno de ellos me impide trancar la puerta de entrada. Preguntan por la vivienda del portero. Le señalo el departamento de la planta baja. Miro sus manos y veo gotas de sangre. Me ubico frente al ascensor y uno que masca chicle me pregunta:

—¿No estaba por salir?

—Olvidé el paraguas —me justifico mirando el suelo. Para no enfurecer a los perros, mejor es mirarles la cola. Nunca los ojos. Una de mis tantas idioteces. El ascensor llega. Oprimo el botón 4. La subida se inicia con un leve chirrido de cansancio. Por la rendija de la puerta, se ven los números pasar y, en el medio del ascenso, sufro un bombardeo de imágenes. Me falta el aire. El ascensor no se detiene ni aun abriendo la puerta. Trato de pedir auxilio, pero mi voz está vacía. El ascensor avanza. Toco los botones de todos los pisos incluyendo la alarma. Se frena entre el octavo y el noveno. Golpeo la puerta tijera. No me sale la voz. Mi cuerpo se tensiona al máximo y un hilo de aire penetra. Sufro lo que antecede al fenómeno de la precognición y la clarividencia. Una metralla de imágenes que anticipan el futuro, lo siniestro, lo que está por suceder, el pasado. Ambas fronteras en un estado alterado. Estalla la lámpara del ascensor. Los vidrios caen al suelo. A oscuras lucho por el oxígeno. Entre la vida y la muerte, revivo en mi mente las heridas en mi cuerpo. Una aguja se introduce en mi cabeza y no puedo gritar para no alarmar al edificio, para evitar los controles de los militares y del portero. El padecimiento de fenómenos inexplicables, como el sonambulismo, los viajes chamánicos y las comunicaciones mediúmnicas, me llevó al estudio de la parapsicología. Son viajes secretos.

Desde el suelo del ascensor, escucho voces y me tranquiliza ver un relumbre de linternas. Se me cierra la garganta y, en el exterior, todo sucede como en una letanía hasta que el ascensor se pone en marcha con lentitud y se frena en el séptimo. Me relajo y, de a poco, lentamente, recupero el oxígeno. El ascensor vuelve a frenarse con la puerta abierta en el cuarto piso. Alguien lo llama con un grito desde abajo. Continúo en el suelo. En el momento en que estoy por incorporarme, sale un vecino del departamento lindante al mío.

—¿Se siente mal?

—No, gracias, ya pasó.

—Usted necesita ayuda.

—No, gracias, ya estoy bien.

En la planta baja alguien grita: “¡Ascensor!”.

Fijo la mirada en su rostro, no lo puedo creer, es Santucho. Los muertos están entre nosotros. Desde siempre esperé este momento. Después de dos años, en el departamento vecino se produce lo ansiado. Santucho me ayuda a levantar y sonríe, pero no me animo a decirle que sí, que lo necesito. Percibo su presencia sedante. La mirada de un hombre bueno. El tiempo entero cabe en esa mirada. Imposible olvidarlo. Lo reviste un aura y fluye en su seguridad. Su presencia me inhibe. Un anillo de oro levita alrededor de su cabeza y es lo que antecede a la tormenta. Ella vendrá de manera implacable. Quiero advertirle lo que estoy viendo, pero enmudezco ante tanta luminosidad. Santucho está distinto, más robusto. Salgo del ascensor. Me sostengo de la pared del palier. Santucho cierra la puerta tijera del ascensor y yo alcanzo a decir:

“Me gustaría ser…”, pero en ese instante me arrepiento de hablar de más y él intuye algo de mí. Se produce una comunión entre nosotros. Un rayo repentino cae e ilumina el edificio. Y después se produce un silencio casi divino. Estamos en la lucha; perseguimos lo mismo. Yo me reflejo en él como él en mí. Me sobrepongo a mi natural timidez. Asumo su coraje y él lo sabe, estoy seguro de que lo sabe y, antes de entrar en su departamento, se queda mirándome. Se oyen truenos.

—¿Qué cosa te gustaría ser?

—Me llamo Julio López y soy tu vecino, para lo que necesites —digo extendiendo mi mano.

Se muestra agradecido y mete la llave en la cerradura. Solo se escucha la levedad de la lluvia. Abre la puerta y, antes de cerrarla, me hace una seña con la mano a manera de saludo; luego desaparece en el interior de su casa. Me escondo en mi cubículo haciéndome rehén y verdugo de mí mismo. Los muertos parten y vuelven, necesitan del contacto de los vivos. Yo creo que ambos nos elegimos, los dos teníamos necesidad de comunicarnos. Un ínfimo vestigio de sol aparece entre las nubes.

II

Recuerdo haber leído que, el 19 de julio de 1976, se produjeron el asesinato y el secuestro en este departamento de la calle Venezuela en Villa Martelli. ¿El día de hoy? No lo sé, dudo, como si me costara salir de la pesadilla de las linternas y el misterio de mis reiteradas pesadillas con el bosque. El presente está cruzándose con el pasado y este se repite, porque el pasado no está muerto sino escondido, y es como si nadie hubiese fallecido o todos estuviesen por morir. Los hechos confirman la teoría del anacronismo. Estoy en estado de shock. Pasó mucho tiempo desde ese 19 de julio. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es nada. ¿Cuánto? No lo sé, acabo de hablar con Santucho. Soy su amigo. Una prueba irrefutable de que la vida es circular. Estamos dentro de un círculo, somos el círculo. ¡Qué imbécil! Pude ofrecerle mi taxi para un operativo, aunque en el fondo imaginaba que los santos no mueren, que él no necesitaba de mi presencia.

El encuentro inesperado con Santucho me deja cautivo de mí mismo. Sentado en el sillón que linda con su pared, reflexiono: si hoy es 19 de julio y acabo de encontrarme con Santucho, deduzco que los hombres que me topé en la entrada son los que llegaron para matarlo. Corro al dormitorio y busco papel y lápiz. Escribo: ¡Salgan de allí! ¡Corren peligro!

Escucho pasos que suben la escalera. Mi último recurso es golpear la pared divisoria para advertirlos del peligro. Un murmullo y movimientos de pasos inquietos dan cuenta de que el mensaje fue recibido. Los nervios me inmovilizan. Ellos no escapan y los pasos cada vez son más cercanos. No dudo de que vienen a matarlos y, eventualmente, a matarme. Tampoco dudo de que no hay escapatoria posible, lo que jamás supuse fue que un ser anónimo como yo, de nula actividad política, quedaría sentenciado a ser Santucho hasta el final de la vida.

Hay un ascensor que sube y pasos nerviosos en el palier. El ascensor se detiene muy arriba, en uno de los últimos pisos. Mi puerta es una prolongación de mi oído y de mi olfato. Huelo mi puerta, huelo detrás de mi puerta una loción fuerte y económica. Se repiten las visiones que me conmovieron en el interior del ascensor, estallan y hacen blanco en mi cabeza. Trato de quitármelas y mantengo el oído pegado a la puerta de entrada. Se escucha la voz vacilante del portero. La voz de esa mujer responde desde el interior. Estoy envuelto de una densa transpiración. Tiemblo. Me debato entre abrir o no la puerta. Dudo qué hacer y cómo evitar lo que acontecerá.

—Soy Daniel —escucho decir al portero.

La puerta del vecino se entreabre y una patada hace vibrar todo el piso.

—¡Es el Ejército! —grita la mujer desde el interior.

—¡Ríndanse, hijos de puta!

Mi cabeza funciona a mil por hora. El presente y el pasado unidos y separados por el filo de un puñal, el anacronismo. Me alejo de la puerta y, en el cuarto, rompo en pedazos la libreta de teléfonos, sin saber qué hacer con los libros que me comprometen. Quedo impotente, paralizado con los papeles triturados en mi mano. Santucho está en vísperas de su viaje a Cuba. Ellos entrarán en su departamento y, después, vendrán al mío a matarme. Me propongo evitar su muerte. ¿La historia puede ser cambiada? Si lo logro, seré un héroe para mi hijo Lucio. Se hace necesario morir para llegar a serlo, aunque la precognición de mi muerte nunca estuvo en mi viaje interior dentro del ascensor. Quemo papeles. Escucho disparos. Llantos de un niño y gritos de una mujer. La puerta estalla de un golpe seguido de las órdenes de los usurpadores. La primera reacción es tirarme al piso, pero sucede algo inesperado. Siento los balazos del departamento vecino en mi cuerpo. Las balas pegan en el abdomen y en el brazo. El llanto de un niño no acaba nunca y cada vez es más potente. Hay voces de mando y nuevos disparos. Me aprieto el vientre como sujetando las vísceras. Desde el suelo y retorcido de dolor, descubro que no hay sangre ni heridas en mi cuerpo, pero sí cicatrices. En ese momento recuerdo a Gilgamesh, cuando un conjurado le atraviesa el pecho con una flecha y él se da cuenta de que no muere, ni siquiera tiene sangre. Gilgamesh exclama a los cielos: “¡Soy inmortal!”.

Tomo y largo el aire varias veces seguidas y, con mucho esfuerzo, me incorporo y camino hasta el ropero para buscar el viejo revólver, sabiendo que cuento con balas suficientes como para acabar con ellos. Solo tengo que abrir la puerta y disparar. Mi muerte carece de importancia. Lo primero es la revolución. Ahora que lo pienso, tomo conciencia de que mis estampidos hubiesen pasado inadvertidos en medio del bochorno sangriento, pero no salí de mi departamento. Quedé amurado al vértigo de un purgatorio que separaba dos dimensiones. No salí porque no pude, porque me temblaron las piernas, porque de golpe aparecieron manchas de sangre en la camisa, porque me derrumbé con otro ataque de nervios y, desde el suelo, escuché cargar un cuerpo. Supe, en base a mis estudios posteriores, que quienes lo cargaban eran dos suboficiales del Equipo de Combate Chacabuco, destacamento de Inteligencia 201. El expediente 2054 de Seguridad Federal sobre Santucho, 5000 folios, todos guardados en una caja fuerte del Departamento Central de Policía. Solo falta su partida de defunción.

Escribo. Decir un libro es soberbia. No soy escritor, apenas un aficionado que se expresa en secreto, algo que quizá Lucio, mi hijo, algún día llegue a leer. Me he convertido en un marxista escribiendo sobre parapsicología, algo inconcebible. Mi vida es aburrida, mediocre. Solo cuando nació mi hijo me sentí responsable de haber sido partícipe de traer algo tan quebradizo, tan indefenso, como alguien expuesto a la constante enfermedad. Lo visito los domingos cuando su madre me lo permite.

III

Yo observo todo desde la mirilla de mi puerta ubicada de frente al ascensor. Hay un tipo que sale del departamento vecino y abre la puerta tijera para después entrar una vez más al departamento D. Escucho que sacan a alguien. Los veo a los tres dentro del ascensor. El que está en el medio sostenido por los otros dos es Santucho. Él me reconoce. Lo tengo a la vista de mi mirilla. Nos unimos en la mirada y, desde allí, con una de sus manos, me hace el mismo gesto que cuando vino en mi auxilio. Siento que es a mí a quien llevan. Todo demasiado contundente para un mismo día: soy transportado sin serlo y recibo balas que no me hieren, pero que dejan cicatrices en el cuerpo.

Mantengo mi arma remontada. Hago girar la llave y dejo pasar una luz ínfima por el vano de la puerta. Ese espacio imperceptible recae en los ojos de Santucho. Dejo de verlo cuando el ascensor desciende hacia la planta baja. El del chicle con una radio permanece en el palier pidiendo una ambulancia y refuerzos, después entra en el departamento sangriento. Vuelvo a escuchar la voz de una mujer y a un niño que llora. Tiempo después, supe que se trataba de José, el hijo de Benito Urteaga con Nélida “Pola” Augier, la responsable de Contrainteligencia. En cuanto a la mujer, desde el inicio sabía que se trataba de Liliana Delfino.

El Perramus tomado del suelo me viene bárbaro para esconder el arma en el bolsillo del abrigo y salgo temblando al palier. Me aproximo a la puerta vecina y dudo qué hacer; el rumor del ascensor me convence de haber perdido un tiempo valioso. Escucho que golpean a Liliana, la mujer de Santucho. “¡En el vientre no!”, grita y ruega Liliana Delfino. El de la radio sale del departamento hecho una tromba, me hago a un costado para evitar que me atropelle.

—¿Qué hace? —reacciono haciéndome el tonto. Una de mis manos la tengo en el bolsillo sujetando el arma. Estoy dispuesto a sacarla. Solo espero su reacción, pero nunca ocurre. Nos miramos como sabiendo quién es quién y, a pesar de eso, no me detiene, tampoco me interroga. Mi corazón desborda por salir y el de él también. Observo cómo traspira la mano sangrienta que retiene el arma larga acomodada para dispararla, pero se niega a hacerlo. Él sabe a quién tiene enfrente. Gotas de sangre caen de su mano. Lo que hace segundos era una tromba se detiene pálido, como si una fuerza se hubiese opuesto a que yo me entregara a una victimización imbécil. El tipo vuelve a entrar para vigilar a la mujer golpeada y al niño que llora.

Pienso en una muerte heroica. No tengo más que gritar para inmolarme: ¿Acaso no ven que yo también soy Santucho? Pero me quedo en el palier con las manos inútiles y, para peor, todo se interrumpe cuando escucho subir a los dos milicos que acaban de dejar a Santucho en la planta baja. Salen del ascensor y no se percatan de mí. Eso me hace dudar de mi existencia, de la presencia de mi cuerpo. Me acomete esa duda y casi interrumpo el paso de los que salen cargando a otro hombre, no puede ser otro que Benito Urteaga, aunque no le alcanzo a ver el rostro. Regreso a mi departamento y afirmo el oído en la puerta. Uno de ellos dice:

—¿Quién es el tipo del Perramus?

—¡No hay tiempo, el capitán se desangra! —grita el de la radio.

Dudo si estoy vivo. Solo uno de ellos fue testigo del Perramus. Los otros, aparentemente, no me vieron. Miro mi camisa manchada de sangre y me arrojo al sillón para esperarlos. Dejo caer el arma ridícula contra el suelo. Las noticias de mañana mencionarán mi nombre como un subversivo más.

El departamento vecino pasa a ser una invasión de cucarachas que entran y salen sin descanso. Dan vuelta la cama, oigo cajones o algo de madera chocando contra mi pared, los libros contra el suelo, la mesa de luz y varios objetos revoleados al aire. Yo espero relajado que derriben mi puerta, como si fuese a otro a quien le sucediesen las cosas. Me paro frente a la ventana y observo a Liliana Delfino esposada y la llegada de, al menos, tres coches de policía, un camión del Ejército y dos ambulancias. Los militares demuestran eficiencia y organización, al menos para hacer una valla con sus cuerpos entre curiosos y heridos, y para poner orden con gritos que silencian hasta el zureo de las palomas.

Levanto el arma del suelo con la intención de herirme para hacer realidad las heridas ficticias en mi cuerpo. El frío del caño presiona la cicatriz del abdomen. Nadie me percibe, puede que ya esté muerto. Tomo aire como para resistir el dolor. Puede que ya no sienta dolor, los muertos no sufren, ya lo han hecho mientras vivían. Resuelvo hacer la prueba, no sobre mis cicatrices sino de manera directa en el corazón. Al momento de gatillar, en un arranque de furia decido ajusticiar a los enemigos, llenarlos de balas: mi segundo y último intento por ejecutar al grupo de tareas. Empeñado en modificar la historia, salgo nuevamente al palier y encuentro abierto el departamento vecino y en silencio. Llevado por un impulso camino hacia al interior como si la energía me condujera al ropero de Santucho con las dos puertas abiertas. Tomo una camisa verde oliva y un pantalón. Huelo la tela verde. Me huelo y salgo como si estuviese modificando el pasado. Un tanto más tranquilo, en mi departamento, “me visto de vos, Santucho”. Frente al espejo, reparo en nuestro parecido. El espejo de mi ropero reproduce nuestra mirada soñadora —vestirme de él es honrarlo, me digo—, hasta incluso me animo a decirle al espejo lo que sentí y lo que sostengo: yo soy Santucho.

Escribiré en mi cuaderno: las organizaciones guerrilleras estaban desmoronándose a pasos agigantados y qué sentido tenía exponerme a una balacera insensata cuando me esperaba la posibilidad de vengarme en el futuro. ¿Estaba dispuesto a soportar la mediocridad de un siglo que apestaba y de un planeta que, con lentitud, se iba deshaciendo de plástico, contaminación, destrucción de bosques, ríos y mares?

Desde el sillón, intento aproximarme a una verdad, la del tiempo pasado que estoy viviendo y la del presente desconocido en el que vivo. Entre ambos tiempos hay un hueco. Allí quedé yo, en el anacronismo. Un punto ciego. Puede ocurrir que salga a la calle y, en el caso de quedar atrapado en 1976, me vuelva definitivamente invisible. Una señal es que el milico me haya presentido sin haber alcanzado a verme.

Golpean mi puerta. Tomo el arma del suelo temblando. Estoy seguro de que no son los militares, ellos hubiesen tirado la puerta abajo.

—Soy Daniel, el encargado.

—¿Qué quiere? —pregunto desde el vano de la puerta.

—Hay una gotera en el piso de abajo y el plomero opina que viene de su baño.

—Ah, después lo reviso —le digo cerrando la puerta.

—Tengo que mandar al plomero.

—Hoy no puedo.

—Será mañana, pero tené cuidado.

—Cuidado con qué —digo entreabriendo la puerta.

—Hay mucho quilombo en el departamento de tu vecino.

—¿Y?

—Yo tengo amigos de todas las religiones. ¿Vos sos judío?

—No.

—Contá conmigo para lo que necesites. ¿El tasi que está en la puerta es el tuyo?

—Sí.

—Qué lindo que lo tenés al Peugeot. Un chiche.

Le cierro la puerta y regreso al sillón. Fijo la energía en mi máquina de escribir. Una ola de calor me incendia. Me mareo y lo que otros llaman milagro lo anoto como telepatía en movimiento, porque logro que mi máquina escriba sin mi mano. Ella obedece a fuerzas extrañas y las teclas se hunden con la energía de mi mente. Lo que la máquina escribe es lo que acaba de suceder. Dicto desde mi cabeza los hechos acaecidos. Todo sucedió de la siguiente manera: Liliana Delfino entreabrió apenas la puerta para atender al encargado suplente porque el portero oficial estaba en Córdoba con sus dos hijos. El capitán Juan Carlos Leonetti aprovechó ese pequeño espacio para forzar la entrada rompiendo la puerta. Desde el interior, Liliana Delfino disparó e hirió a Leonetti; los que lo acompañaban lo hicieron con armas largas. José, el hijo de Urteaga lloraba y Liliana pedía a los gritos terminar con la balacera. El grupo de tareas dentro del departamento los encontró a ella y a Urteaga tirados en el piso, a Santucho herido y aún parado, no estaba dispuesto a arrodillarse frente a sus captores; recostado en la pared, el arma baja, sin fuerzas para levantarla. Fue entonces que Leonetti, sostenido por los brazos de sus camaradas, se acercó de a pasos ancianos a su víctima. Santucho ya estaba preparado para presenciar su propia muerte. El capitán Leonetti lo reconoció y esbozó una sonrisa de alivio. Se miraron morir. A Leonetti le hubiese gustado contarle que estuvo muy cerca de atraparlo en la quinta de Moreno cuando se llevó a cabo el cónclave del PRT, decirle que hacía tiempo que venía siguiendo sus huellas y que todos los terroristas son asesinos. Pero solo murmuró:

—Acabo de cumplir mi misión.

—¿Qué misión? —musitó el de dientes mascadores con miradas cómplices con los otros dos que sostenían al capitán. Acostumbrados a salir a matar y secuestrar miraron a Leonetti con cierto asombro e, incluso, algo desconcertados porque no pidió ayuda, ni reclamó por una ambulancia. El capitán observó a su víctima; en realidad, ambos miraron su muerte en los ojos del otro. Él ansiaba ver cumplida su misión; a Santucho le resultaba indiferente la muerte de Leonetti, a él le preocupaban Liliana, Benito y su hijo José; le preocupaba dejar de ser parte de la revolución, nunca imaginó morir joven.

Escribiré en mi cuaderno: hay quienes dicen que Leonetti desconocía que en el departamento de Venezuela vivía Santucho y que se enteró por los gritos de Liliana. Si fue así, murió contento, como el sargento Cabral. Hay quienes dicen que no pidió refuerzos porque ansiaba la primera plana de los diarios que lo proclamarían el héroe matador de Santucho.

—Lo logramos, es Santucho —responde el capitán y se entrega suave al desmayo. Está convencido de los atributos morales del uniforme, de que la verdad está de su lado y de que, para ver brillar a la patria, se hace necesario exterminar a los judíos apátridas, a los maricas y a los guerrilleros.

Santucho resiste y mira al capitán con desprecio. Una palabra justifica su muerte, su paso por el mundo, y la dice cuando lo tiene bien cerca, como para que la escuche y no la olvide, ni aun en la muerte: “Venceremos”.

Los tres suboficiales se desesperan. Leonetti no reacciona. Se escuchan ambulancias y autos de policía ensordeciendo la acera. El del chicle lo cachetea. Santucho percibe la muerte del capitán. Los tres salen al palier