11,99 €

Mehr erfahren.

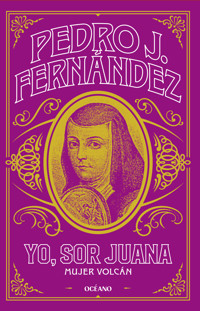

- Herausgeber: Océano

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

MUJER, MONJA Y POETA; ESPÍRITU INDOMABLE EN UN MUNDO DE HOMBRE NECIOS Fénix de América, la Décima Musa, consentida de la virreina y antagonista del arzobispo Francisco de Aguiar; hija del volcán por haber visto la luz a los pies del Popocatépetl, pero registrada como "hija de la Iglesia" por haber llegado al mundo en bastardía; cortesana, religiosa, dramaturga… Todo eso —y más— fue Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, la más grande poetisa que han dado estas tierras mesoamericanas. 1695. La muerte la ronda, pero sor Juana no se doblega. Con su pluma como espada, escribe sus memorias: desde los juegos secretos entre libros prohibidos en la hacienda de su abuelo, hasta los fastos instantes de la corte virreinal, los aplausos de la alta sociedad y los silencios dolorosos tras los muros del convento de San Jerónimo. Una vida de genio, de pasión, de versos que desafiaron a reyes, inquisidores y siglos. Yo, sor Juana, mujer volcán continúa la serie de novelas de Pedro J. Fernández sobre los personajes de la historia de México que nos dieron identidad. Adéntrate en nuestro pasado virreinal de la mano y los versos de una mujer valiente y decidida que rompió las convenciones de su tiempo y que, como tantas otras, ayudó a construir esta gran nación. "Como hija del sol, del volcán, de la Nueva España, de la Iglesia, volé demasiado alto, desafié a los hombres más importantes de mi tiempo, visité los rincones del Universo y, entonces, caí estrepitosamente."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 503

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Para Andoni Valesy Mariana Palova

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?

—SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Escribo para que la muerte no tenga la última palabra.

—ODYSSÉAS ELÝTIS

Cada secreto del alma de un escritor, cada experiencia de su vida, cada atributo de su mente, se hallan ampliamente escritos en sus obras.

—VIRGINIA WOOLF

De cuando me llamaban Juana Inés Ramírez

Ésta es la receta del bienmesabe:

A un real de leche claco de arroz remolido, id. de almidón, diez yemas, todo junto se revuelve y endulza y luego que esté de punto, echa agua de azahar. Habiéndolo meneado sin cesar desde que se pone se echa en un plato y canela por encima. Si quieren hacerlo ante, ponen una capa de esta pasta y otra de mamón, guarnece con pasas, almendras, piñones y canela.

CAPÍTULO I

“Hija del volcán”

HOY HA MUERTO otra hermana a causa de la fiebre pestilencial. Tomé su mano mientras daba su último aliento y le hice la señal de la cruz sobre la frente; terminaron sus dolores en la paz del sepulcro y en la esperanza de una resurrección al fin del mundo. Esperamos que otra lo haga en cualquier momento, son muchas las enfermas. ¿Seguiré yo? ¿Cuándo? ¿Cuántas más habrán de morir en las próximas semanas?

Con presura, es menester que acuda a la biblioteca de la mente antes de que llegue la noche del alma, y use la tinta que en mis venas fluye para escribir los latidos de mi corazón cual estrellas titilantes que conforman el universo y los confines de la creación. Mi creación, mi mundo entero, porque es todo lo que conozco y sé, y por lo tanto sobre lo que puedo escribir. Yo, que alguna vez firmé para decir que he sido y soy la peor de todas, tengo una última oportunidad de burlar al olvido escribiendo mi historia, dejando atrás los versos dorados que cubrieron de fama mi nombre. Narrar cuanto pueda y ser honesta con lo que viví, como último escrito, quizá como testamento o confesión velada de las virtudes y pecados que siempre me cobijaron.

¿Y si pudiera, por un instante, volver a los primeros años de mi vida?

Entonces era fácil beber del mundo; absorber el púrpura y el cerúleo de los primeros atardeceres sobre los pétalos de las rosas que crecían en el jardín, y yo levantaba el rostro al cielo con mil preguntas en la máquina de mi mente. ¿De dónde nace el viento? ¿Qué tan lejos está el sol de mí? ¿Por qué el pasto que rozan mis dedos es verde? Si pudiera contemplar mi pasado con asombro, en lugar de añoranza, otra historia sería ésta. Ah, no puedo escapar de la edad de mi alma; mis manos ya tienen arrugas. Pero, quizá la tinta tenga otros planes, y sea como la sangre dotada de sus caprichos para fluir en el papel a su manera, como mis venas son raíces que brotan del corazón. En tal caso, la poetisa es sólo un medio para que el universo converse con el hombre y la mujer. Calíope, después de todo, tiene un propósito en el caos de este mundo que se consume en la epidemia, necesita quien la escuche y la entienda. Yo quiero hacerlo.

Porque antes de ser el Fénix de América, la Décima Musa, la consentida de la virreina y la antagonista del arzobispo Francisco de Aguiar, fui una niña con deseos de saber y pensar, de mirar a la vida de frente con determinación. Hoy, quienes aún recuerdan mis textos profanos, saben que adopté el nombre de sor Juana Inés de la Cruz cuando tomé los hábitos, pero han olvidado que hace tiempo fui Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, bautizada como “hija de la Iglesia” a las faldas de un volcán impetuoso; pero más que esa descripción sacra en un papel, yo siempre estuve orgullosa de ser “la hija del volcán”, frenético, expectante, con un fuego incontrolable en su interior.

Es en aquel pretérito remoto donde debo huir de los versos y nacer en la prosa, plantar la semilla que haga florecer mi propia historia sobre el papel y descubrirme en ella; pues sólo lo haré entonces, con el color de mis pétalos y el grosor de mis espinas, como la mujer fuego que soy en búsqueda de la verdad y el conocimiento, el Faetón mitológico que vuela muy cerca del sol y se consume en sus propios delirios de vuelos altos. Yo, sor Juana Inés de la Cruz, me conozco y renazco a través del negro nocturno sobre el papel lechoso.

¡Sombras purpúreas, terribles, engañosas! La noche ruge furiosa. El agua cae violenta desde las tinieblas que devoran los cielos, puedo escucharla golpear los ventanales y salpicar en los charcos de los patios. La única fuente de luz es un cirio blanco, testigo del horror que contemplo, pues mis libreros están vacíos, y ya no tengo los instrumentos musicales ni el astrolabio, tampoco las loas, sonetos, villancicos y obras de teatro a los que dediqué las horas de los años a escribir. Este vacío hace que mi cuerpo tiemble de frío, tengo miedo a enfermarme como tantos otros que llegan a la tumba.

Inicia el mes de abril en el año del Señor 1695, estoy en el convento de San Jerónimo de la Ciudad de México y desde aquí, por las noches, escribiré todo cuanto pueda volver a mi memoria y lo que sienta al sumergirme en mis recuerdos. ¿Busco alguna verdad en ellos? ¿Acaso hay autenticidad en la nostalgia? Alguna respuesta hallaré en el camino para luchar contra el olvido… todo recuerdo es una traición a la verdad del mundo, pero no así para el alma que lo evoca.

He rezado mucho para que el tiempo sea suficiente, la tinta basta y el papel justo (pues sólo cuento con aquel que escondí debajo de los tablones de mi celda); que las musas y los santos se apiaden de mí para llevar mi genio a una última aventura. La priora me reprenderá en cuanto me vea con las mangas manchadas de tinta, pero ¿cómo puedo luchar en contra del deseo de escribir que Dios puso en mí? Si sigo cuidando la salud de mis hermanas enfermas, me contagiaré y mi final será el mismo que el de ellas. Debo empezar antes de que caiga sobre mí la noche eterna. En el pecado llevaré la penitencia.

¡Por los clavos de Cristo, el tiempo apremia!

¡Ah, cae la noche del alma!

Al disiparse la niebla de mi memoria, como las sombras que se desvanecen con el amanecer, emergen con nitidez los recuerdos de aquellos días lejanos, cuando mi alma joven se enredaba en los hilos de la curiosidad y el conocimiento. Isabel Ramírez de Santillana es el nombre de aquella mujer a quien llamé madre, y por nueve meses me gestó en su cuerpo. Cuando he visto a otras mujeres en estado, siempre caminan orgullosas de sus vientres hinchados, los acarician con una mano mientras se abanican con la otra. Así es como me la imagino, paseándose por los jardines de la hacienda La Celda, esperando sentir los primeros dolores de la vida para llamar a la partera. ¿Se ilusionaba con la idea de un varón fuerte o de una hija dócil? ¿Qué sueños tuvo para mí, encinta, mientras contemplaba la luna mestiza de la Nueva España? ¿Acaso los cumplí con la labor de mi pluma o al tomar los hábitos para agradar a aquellos que ven el claustro como una vida honorable? ¿Esperaba que fuera la esposa y madre de una familia numerosa y devota a los preceptos de la santa madre Iglesia?

Luminosa hacienda era La Celda, dotada de campos en verdes matizados, jardines en los cuales crecían rosas con pétalos rubí en espirales de naturaleza. Ahí, a la sombra del Popocatépetl, la mañana del 12 de noviembre de 1651 vine al mundo en una habitación más pequeña que en la que ahora escribo. Las paredes eran blancas por la cal, con sólo un crucifijo de madera colgado junto a la puerta, mientras el sol irrumpía, con fuerza, a través de la ventana, en un velo en el cual flotaban algunas motas de polvo. Las últimas golondrinas emigraban, pero a pesar de sus gorjeos, el silencio reinaba en el viento; los criados en la sala desempolvaban la plata de los decorados, mis abuelos rezaban en la capilla, y la partera morena de trenza larga cortaba el cordón que me unía a mi madre en carne y espíritu.

Sé qué sentí el aire, que fui de la luz, que lloré al inicio de mi vida como también lo haré al final, que mis primeros gritos se escucharon hasta los rincones más lejanos de la hacienda. Había nacido en un mundo de riqueza en colores, eran míos los vientos y las estrellas, la altura de los árboles y el murmullo de las abejas, las letras de Góngora y los villancicos de las Europas, y todo cuanto pudiera tomar con los sentidos para nutrirme de ellos.

Sola vine al mundo, y así deseé estar siempre, en complicidad con mi espíritu y mis preguntas, cobijada por mis reflexiones sobre Dios, el mundo y la Nueva España. San Miguel Nepantla era ese lugar alejado del mundo que aún pertenecía a él, magnífico por propio derecho y fue mi gran aventura recorrerlo durante mis primeros años, porción del territorio de Amecameca y hechura de lo divino; porque todo bello atardecer en aquel lugar nació como un pensamiento de Dios para todas sus criaturas.

Por eso, muchos años más tarde, al recordar mi tierna infancia, les dediqué unos versos:

Quizá por eso nací

donde los rayos solares

me mirasen de hito en hito,

no bizcos como a otras partes.

Porque no hay más verdad que ésta, el primer mundo de un niño es la casa donde nace. Allí, en ese espacio íntimo y protector, se despliega su primera gran hazaña, descubrir los rincones y secretos que se ocultan en cada esquina, como si develar el misterio de su propio universo fuese la clave para entender la vastedad del mundo. Y mis primeros recuerdos fueron los de caminar por los largos pasillos para detenerme en los cuadros pintados con imágenes de santos con aureolas solares en tiempos que ya no existen, cristos que bendicen al mundo, apariciones milagrosas de la santísima Virgen en el cerro del Tepeyac; y para mí, ignorante de toda causa y vida de aquéllos, me divertía creando historias sobre quiénes eran y cómo se relacionaban entre ellos. ¿Qué edad tenía cuando inventaba aquellos juegos? Dos o tres años, estaba por iniciar mi educación sobre los asuntos de la fe. Apenas conocía la existencia del Dios a quien le rezaba antes de dormir; cada noche, al pie de la cama, con las manos juntas y los ojos cerrados, sentía una conexión profunda con algo más grande que yo, aunque aún no supiera nombrarlo. Lo sentía en el viento, en el silencio de la penumbra; era una presencia con la que podía hablar en el silencio de mi mente, como si la respuesta fuera a surgir en cualquier momento ahí mismo, en una voz que no fuera la mía.

Esa fe temprana, inculcada con amor y devoción, fue la semilla de un fervor que crecería conmigo, acompañándome en cada paso de mi vida, en cada pregunta y en cada revelación, en la vida que ahora llevo y en algunas de las palabras que he puesto en papel y me han dado cierto renombre. Sólo las preguntas pueden fortalecer la fe, porque cuando es ciega atenta contra la misma inteligencia con la que nos dotó el creador, la cual no creo que sea diferente de un hombre a una mujer.

Por rigor, esperaron más de un año después de mi nacimiento para bautizarme, pero sería diferente a los demás habitantes de la Nueva España. “Hija de la Iglesia” escribieron en el documento con tinta negra, como las largas patas de las arañas que anidan en los rincones. Y es que había algo sobre mí que me distinguía de las demás niñas, mis padres no estaban unidos por el sagrado sacramento del matrimonio, así que, ante los ojos de la ley, no podían reconocerme más que en una bastardía que, para mi beneplácito, no estaba mal vista en aquellos lares. No era yo diferente al resto de los hombres y mujeres que nacieron en la seguridad del matrimonio más allá de aquellas palabras en el papel en el que registraron mi bautizo.

Así que mis primeros recuerdos de la gran casa corresponden también a los del Popocatépetl e Iztaccíhuatl que contemplaba en el horizonte, que me parecían desmedidos porque yo era muy pequeña al admirarlos junto a mi madre y a la nana, pilares de mis primeros amaneceres; pero no tardé en descubrir que había otra como yo, un poco más grande, pero con los mismos ojos y tenor en la voz: mi hermana Josefa. Ella, como las montañas, representaba una presencia constante. Siempre a la falda de mi madre, jugando con una muñeca de trapo que le llevaron del mercado. La abrazaba con fuerza, y le cantaba como si fuera un bebé. Nunca me interesaron tales juegos, yo prefería la idea de grandes aventuras como aquellas que escuchábamos en los cuentos de la nana: de héroes que luchan contra dragones, piratas que surcan los mares del mundo, o poetas que van hasta el infierno para salvar un alma.

Una vez que nos mudamos a la hacienda de mis abuelos, Panoaya, con frecuencia jugábamos debajo de una higuera, que escalábamos como si fuera la mítica torre de Babel y, en lo más alto, robábamos sus frutos para probarlos; en otros nos quedábamos entre las ramas, esperando que, con la aparición de la primera estrella en el cielo, pudiéramos pedir un deseo a lo más profundo del universo. Ella quería viajar lejos para enamorarse en los brazos amados de un valiente capitán, héroe de alguna guerra lejana; yo pedía, en cambio, subir alto hasta romper los confines del cielo y, entonces, comprender la naturaleza de las nubes, de las estrellas y la redondez de la luna. Era más o menos la hora en la cual nos llamaban para cenar y corríamos al comedor para descubrir las maravillas de la leche hervida y del pan recién salido del horno. Hago un esfuerzo por recordar y, entre la niebla, aparece la mesa larga, altos candiles de plata con brillos, la risa de mi hermana mayor seguida por la reprimenda de mi madre, el olor del carbón en la cocina, las oraciones que hacíamos para dar gracias por los alimentos y el hambre que sentía en ese momento. Sí, hambre y sueño; porque era una emoción inexplicable el saber que pronto estaría entre las sábanas, a punto de adentrarme en mis sueños donde todo podría suceder.

¡Qué momentos de infancia! A veces, cuando recuerdo a mis familiares, me pregunto: ¿cuál fue la primera vez que los vi? Porque la luz de la razón no me da respuesta. Desde los primeros recuerdos sé que mi madre estuvo ahí, con los rizos caoba que le caían hasta los hombros, los ojos negros y los labios finos. En los domingos en los que habríamos de ir a misa, ella siempre usaba una peineta de la cual caía un velo negro con detalles florales en el mismo color. Sonreía poco y, pálida, rezaba en siseos en los que apenas se podían entender las oraciones en español y latín. También recuerdo a la nana Rafaela, que descendía de una antigua nobleza mexica y, cuando entraba en cólera, dejaba atrás la lengua castellana y blasfemaba en náhuatl (palabras que luego yo repetía en solitario); también a mi hermana Josefa, y a la que llegaría después, María. Todas ellas presentes, como parte de la vida diaria, del largo comedor en el que comíamos, de aquellas fiestas eclesiásticas en las que, sin faltar, acudíamos a rezar a la capilla o a la iglesia del pueblo. Yo tomaba la mano de mi abuelo materno y él me sonreía con una advertencia:

—No te separes de mí, pequeña, o te vas a perder.

Y entrábamos juntos, en familia, al frío de la iglesia. Y, ¿qué puede hacer una niña que apenas conoce los misterios de la fe, sino contemplar el arte? Ahí, los vitrales de colores impalpables que pintaban el mármol del piso, los grandes altares recubiertos de oro, las pinturas de familias sagradas, la madre, el padre, el niño, los paisajes verdes de montañas azules, las sonrisas, y las escenas perdidas en el tiempo.

—¿Quiénes son? —le pregunté a mi madre, pero fue mi abuelo quien se inclinó sobre mí y a modo de susurro me respondió:

—El niño que está ahí es Jesús cuando vino al mundo para salvación de todos nosotros. En sus brazos, lo sostiene su madre, la santísima Virgen María, y a su lado está su esposo, san José. Ellos son una familia, es por eso por lo que se les conoce como la Sagrada Familia.

Pensé, como es normal, que mi familia era diferente. Aunque yo fuera como ese niño y tuviera una madre de grandes ojos tristes. ¿Dónde estaba su esposo? ¿Quién fue el caballero por medio del cual, a través de su unión, pudieron concebirme? Quise hacer mis preguntas en ese momento, pero sabía que no podía hacerlo, los rezos en latín llenaban el aire. El eco de las voces en la capilla resonaba como un coro lejano, envolviendo cada rincón con un aura de solemnidad y misterio. Sentía la mirada de mi madre sobre mí, una mezcla de amor y melancolía que penetraba en mi corazón. Aun así, la curiosidad latente en mi alma no se aplacaba. Esas preguntas sin respuesta, suspendidas en el aire pesado de incienso y plegarias, se mantuvieron conmigo hasta que regresamos a casa y, al atravesar la reja que daba inicio a la propiedad, pregunté en voz alta:

—Si Jesús tenía un papá aquí en la Tierra, ¿dónde está el mío?

Más me valdría no haberlo hecho, porque todas las miradas furiosas se tornaron hacia mí. Primero la de mi madre, como para decirme que dejara de preguntar aquello que no me incumbía, después la de mi abuela quien me reprendió al decirme que eso era algo que los niños no estaban para saber. Mi abuelo fue, de nuevo, quien habló. Me hizo a un lado para explicarme, mientras dos zopilotes volaban en el cielo:

—Tu padre no vive con nosotros porque no está casado con tu madre, y no quiere hacerlo. Por eso no lo conoces y tal vez nunca lo hagas. Además, llegará el momento en el que entiendas que Dios, nuestro Señor, también es un padre para todos nosotros y que no estás sola, porque en esta familia hay muchas personas que te van a querer y a proteger siempre.

—Y no hagas más preguntas sobre tu padre —exclamó mi madre con voz de trueno. Aquel mandato, aunque duro y definitivo, no hizo sino avivar mi curiosidad. La figura de mi padre, envuelta en misterio y silencio, se convirtió en el centro de mis pensamientos, un enigma que debía resolver. Cada susurro y mirada furtiva en la casa, cada fragmento de conversación escuchada a escondidas, se volvieron pistas en mi búsqueda de la verdad. En mi corazón, latía con fuerza la necesidad de conocer mis raíces, de comprender de dónde venía y, en consecuencia, quién era. La historia de mi origen, negada y oculta se transformó en el impulso que guiaría mis pasos, mi mente y mi alma hacia la revelación de la identidad de aquel hombre, y con ello, la mía propia.

Quizá no deba ser prudente hablar de aquella lejana ocasión en la que maté a mi padre; aún recuerdo el fuego, el humo negro y el olor a quemado ante el brillo excitado de mis pupilas encendidas.

Sí, todavía no es prudente… todavía.

CAPÍTULO II

“Es un dolor que abrazo con fervor”

LA PLUMA ES PELIGROSA, desgarra el alma de aquella mujer que la usa. Cada palabra trazada en el papel es un fragmento de su ser, un destello de sus más profundos pensamientos y emociones. En cada línea, en cada curva de la tinta, se vierten sus dudas, sus sueños y sus tormentos, desnudando su espíritu ante el mundo. La escritura, tan liberadora y a la vez tan cruel, es un espejo que refleja no sólo su esencia, sino también sus heridas más íntimas, aquellas que quizá nunca sanarán. Así, aunque escribir duela, es un tormento que abrazo con fervor, pues sé que en esa entrega reside la verdad más pura de mi ser, y la posibilidad de tocar el corazón de otros con la misma intensidad con que el mío late al crear.

Mi amor por las letras comenzó a través de la curiosidad propia de una niña, pues, queriendo saber a dónde iba mi hermana cuando desaparecía por las tardes, la busqué por los rincones de la casa. No estaba con mi madre en la sala, ni con mi abuela en el comedor, ni tampoco con mi abuelo en el jardín o con la nana en la cocina. Me sentí, entonces, como aquel héroe que entró al laberinto en busca del minotauro y encontré al monstruo detrás de una puerta cerrada. Al escuchar voces, entré en la habitación sin anunciarme. Mi hermana mayor escribía con caligrafía pequeña lo que una mujer le dictaba de un libro grande y pesado, encuadernado en piel oscura. Toda la habitación era sobria, compuesta por libreros vacíos, sillones gastados y una mesa vieja alrededor de la cual había algunas sillas de madera sin barnizar, que fue precisamente el aroma que inundó mi nariz.

—¿Quién eres tú? —le pregunté con mi voz infantil, aunque de ningún modo pequeña.

—Yo le enseño a tu hermana mayor las letras. Así, sabrá ponerlas en el papel y leer lo que dicen. Cuando seas mayor, tal vez tu madre quiera que tú también lo hagas. También puede ser que no; a cada mujer le es dado un destino, una profesión y, a veces, una maldición.

El vestido de la mujer era de una tintura carmesí; ella me pareció joven, su voz dulce, y sonreía como si algo en mí le inspirara ternura. Cerró el libro que llevaba en las manos para prestarme toda la atención. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante sentí una conexión inexplicable, como si ella entendiera mis inquietudes y dudas sin necesidad de palabras. Mi hermana, siempre tan aplicada y devota, frunció el ceño, molesta por la interrupción.

—Yo también quiero aprender a leer y a escribir —dije decidida, y esperé su respuesta.

—¡Yo te conozco! Tú eres Juana Inés. Apenas tienes cuatro años. Quizá debas esperar un poco más. Necesitamos el permiso de tu madre para que yo te dé las lecciones. En la Nueva España son pocas las mujeres que saben leer y escribir, tal vez tu madre tenga otros planes para ti, que no incluyan saber leer o escribir, pero sí cocinar, coser y otros menesteres propios de nosotras, las mujeres. Estamos en un mundo de hombres necios, desde luego. Y bien dicen los sagrados mandamientos que debemos honrar a nuestros padres.

—Yo también quiero aprender a leer y a escribir —insistí.

Josefa, en franco enojo, dejó a un lado la pluma. Quería volver a su clase lo más pronto posible y yo le impedía hacerlo.

—Bien, te diré lo que haremos. Te sentarás a la izquierda de tu hermana y verás cómo ella escribe cada una de las palabras que yo le dicto. Prestarás mucha atención para que, si tu madre decide que sea yo quien te enseñe, lleves algo de conocimiento a la primera clase formal. Todos los polluelos nacen del cascarón, no hay poder en la Tierra o en el Cielo que sea capaz de cambiar eso. La naturaleza tiene sus reglas, nosotras estamos sujetas a ellas. Se debe aprender desde el principio y seguir cada paso del camino para llegar al conocimiento. Anda, acompaña a tu hermana y aprende, rompe el cascarón de tu alma. Todas empezamos por ahí. El camino es diferente para todas, pero el inicio suele ser el mismo.

No necesitó repetirlo. Me subí a la silla y me senté. Me asomé al papel, la tinta negra formaba líneas y curvas. Sentí una mezcla de fascinación y respeto, como si estuviera ante un mundo nuevo y vasto. Las letras, pequeñas y precisas, empezaron a dibujar en mi mente la promesa de historias y conocimientos que aún no podía comprender, pero que sabía que estaban ahí, esperando a ser descubiertos. La mujer, bautizada con el nombre de Damiana, recitaba una oración sencilla como: “Dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas”, y mi hermana, dos años mayor que yo, mordiéndose el labio, sumergía la punta de la pluma en un pote de tinta y escribía la oración. Al terminar, Damiana se inclinaba sobre nosotras y nos explicaba qué palabra era tal y qué letra era cuál, corrigiendo aquellas que estaban mal escritas por ignorancia o inocencia; sí, fue la luz.

Las letras le daban sentido al mundo, ayudaban a explicarlo, a inventarlo, a crearlo; porque si el Altísimo utilizó las palabras para que se hiciera la luz, el sol, la luna y la mujer, cuánto más poder tiene aquel que se hace de una pluma para explicarse la vida, así como yo lo hago ahora, y crear el mundo de nuevo. Por lo tanto, le dije a Damiana que hablaría con mi madre cuando llegara el tiempo adecuado.

No lo hice, pero una semana después la engañé. Entré, orgullosa en aquella habitación con una sonrisa que me delataba:

—Ya hablé con mi madre —mentí—, y está de acuerdo con que usted, señora, me dé las mismas lecciones que le da a mi hermana Josefa.

Y precisamente fue mi hermana la primera en bajar la frente sin dejar de mirarme, juzgando la mentira que ella bien conocía. Luego, la misma Damiana repitió el gesto; si se supo engañada, no lo dijo. En cambio, me sentó junto a mi hermana de modo que las dos pudiéramos ver el libro que tenía en sus manos, y de él leyó la historia de la torre construida en Babel, por aquellos hombres que utilizaron las palabras para construir una locura hecha de ladrillo, y luego, al perder el poder sobre ellas, destruyeron su hechura. Josefa escribía cada una de las palabras, y mi memoria las guardaba en su interior, eran joyas finas para el mejor joyero; y por muchos días tuve envidia de mi hermana que podía usar una pluma para escribir, mientras yo solamente la contemplaba. Y quería saber más de ello, pero no podía. Peligrosa es la curiosidad, ahora lo entiendo; porque con el pasar de los días creció ese sentimiento en mí; no como una flor, sino como una hierba venenosa. ¿Por qué Josefa y yo no?

El día que yo esperaba habría de llegar. Sucedió una tarde cualquiera, no muy diferente a aquellas otras, porque en mi memoria no puedo distinguirlas. Mi hermana se levantó de la silla, alisando las arrugas de la falda y dijo que necesitaba orinar en la palangana del otro cuarto, así que la esperamos en silencio. Yo no pude reprimirme. Tomé la pluma en mi mano derecha y sumergí la punta en el pote de tinta; Damiana no me detuvo, sino que se quedó como una pintura, quieta, mientras yo escribía mi primera palabra: luz. Primero la ele larga y elegante, la u como un cuenco listo para ser llenado por la leche hervida, y la zeta con un cuerpo retorcido como el de la serpiente que se atrevió a desafiar a Dios al tentar a Adán y Eva. En ese momento, sentí una conexión profunda con las palabras, como si fueran una extensión de mi ser. La tinta fluyó como un río de ideas, y, por primera vez, experimenté la libertad y el poder de expresar mis pensamientos en el papel. Así, la pluma, que antes era símbolo de deseo y frustración, se convirtió en mi más preciada compañera, un móvil para mis pensamientos y sueños, y el primer paso hacia el descubrimiento de mi propia voz.

Quise repetirlo, escribir la palabra luz de nuevo, pero volvió mi hermana, me miró desde la puerta y luego me arrebató la pluma de la mano.

—Esto me pertenece —me dijo.

Mi mirada se posó en Damiana, buscando su ayuda, pero ésta no llegó; en cambio, me miró con lástima, y ¿qué puede hacer una niña con eso? Volví a mi asiento y fluyó la lección como si nada de importancia hubiera sucedido. Damiana continuó con la lectura y Josefa con la escritura; mi luz seguía en el papel, ahí, mirándome en el silencio, negra, de modo que existía para todos. El mundo ya no era el mismo; para mí era otro.

La emoción, que desbordaba la copa de mi corazón, anhelaba tomar de nuevo la pluma para escribir más palabras, desde lo que no tiene cuerpo alguno como la luz, la sombra y el conocimiento, hasta lo antiguo, como las faldas de los volcanes, los océanos interminables que cubren el mundo; el miedo a los regaños de mamá, el hambre antes de cada comida, cómo el polvo flota en las mañanas, cualquier idea que llegara a mi mente. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, al tiempo que la lección de mi hermana terminaba.

Era tal el delirio y el éxtasis que no me preocupé en mirar la manga de mi vestido que, al escribir, se quedó manchada de tinta, como es normal.

Al correr por los pasillos para ir al jardín, me encontré con mi madre que venía de recoger algunos frutos de la higuera en una canasta. En un inicio me sonrió como siempre lo hacía, como una madre amorosa mira a su hija, pero... ay, de mí, en cuanto vio la tinta montó en una cólera que hizo que su bello rostro se tornara tan rojo como el atardecer del verano. Me tomó de la muñeca y me regresó a la casa. La reprimenda se llevó a cabo en la cocina donde, lejos de la mirada de Josefa, de Damiana, de la nana y de mis abuelos (hasta las cocineras abandonaron su espacio), explotó:

—¿Se puede saber qué andabas haciendo, escuincla? —me preguntó con voz alta, ante lo cual yo me quedé quieta, como las estatuillas de los santos en la capilla.

—Anda, no te quedes callada, porque si no me dices la verdad se la voy a preguntar a tu hermana, y entonces el castigo será peor, ¿me entendiste? —insistió y, ¿cómo no la iba a entender? Fui yo quien, en busca del poder de las letras, había cometido una travesura, pero ¿hay otra forma de retar al mundo? La vida es una travesura para quien anhela descubrir más de ella; así que, cabizbaja, le narré todo lo sucedido, con todo el detalle e inocencia que puede dar una niña de cuatro años. Esperaba un castigo, más gritos, el cese de todas lecciones de escritura. En cambio, me sorprendió que se sentara en el piso de la cocina y me invitara a acercarme a ella, su rabia no estaba ya. Me abrazó, recuerdo el aroma de su piel, los latidos de su corazón, el suspiro que salió de sus labios.

—Ay, Juana Inés —me dijo con cierta tristeza—, claro que quiero que tú y tu hermana aprendan a leer y a escribir. Damiana tiene razón, hay tantas mujeres en estas tierras que no conocen las letras y yo soy una de ellas. ¡Cuánto me gustaría abrir un libro y saber qué es lo que dice! O escribir una carta a mi hermana en la Ciudad de México y recibir una de regreso. No puedo, ni siquiera, escribir todo lo que necesito traer del mercado, tengo que recitarlo muchas veces para aprendérmelo. Tu abuela nunca quiso que yo aprendiera, pero yo sí quiero que tú lo hagas. Estaba esperando a que fueras un poco más grande para empezar, pero si Damiana ya te conoce entonces debería empezar con tus lecciones de una buena vez. Pero ¿qué digo? Si ya empezaste tus lecciones. Síguelas, haz lo que yo no pude, y ya deja esa curiosidad que un día te va a traer muchos problemas.

Con una sonrisa, la abracé. El vínculo, roto por el corte del cordón umbilical, se volvió a formar; dos mujeres desafiando al mundo a través de las letras, con un poco de miedo, refugiadas en la cocina, pero con el valor suficiente para enfrentarlo. Cuando llegó el turno de la leche hervida a la hora de la cena, envuelta en el canto de los grillos, en el flujo de la luna plateada que bañaba la estancia y en el silencio propio de cualquier comida, sonreí. Dentro de mí las palabras hervían y zumbaban como millares de insectos luminosos y coloridos, de historias que contar, de versos que deseaban ver la luz y explotar en los labios de otros.

Eso sí, la promesa que le hice a mi madre, en aquel entonces, fue la de no descuidar los conocimientos propios de mi sexo, es decir, aprender a coser o remendar unas calcetas rotas, a preparar las telas para confeccionar un vestido, a escoger las frutas maduras en el mercado, a picar el ajo y la cebolla en la cocina, a preparar las salsas y otros menesteres más que ahora no conviene recordar, porque sin importar las lecciones hogareñas que se me daban, mi mente siempre estaba puesta en la clase de letras que habría de tomar, aquellas tardes doradas, en compañía de Damiana. Y así, a los cuatro años, empecé a escribir mis primeros pensamientos, que pronto se transformaron en versos, porque descubrí la belleza e inteligencia de las rimas; y lo cotidiano y lo sacro tomó forma en el papel, gracias a mi tinta.

Aún vive la que me enseñó a leer y escribir (Dios la guarde), y puede testificar esta historia, así como la he escrito.

La curiosidad lleva a una mujer a descubrir los secretos de su madre, de su casa y de su origen. Anhelaba saber un poco de más de mi padre, no importaba que yo tuviera cuatro o cinco años. Necesitaba las respuestas que me negaban.

Una noche, me deslicé fuera de la cama, fui hasta la habitación de mi madre y entré; no era una travesura, sino un encargo personal. Ella dormía sin imaginar que una sombra pequeña hurgaba en el pequeño cofre que custodiaba sus collares de oro y anillos de piedras preciosas. Mis manos temblaron al levantar la tapa del cofre, y el suave tintineo de las joyas resonaba en el silencio de la noche. La luz de la luna, filtrándose a través de las cortinas, iluminaba los destellos dorados y el brillo de las piedras. Ahí estaba, enrollado y atado con un lazo de seda, un trozo de papel. Lo tomé con cuidado, mi corazón latía con fuerza, consciente de que aquel hallazgo podía contener las respuestas que tanto ansiaba. Volví a mi habitación, apretándolo contra mi pecho, sintiendo que el peso del misterio estaba a punto de revelarse.

Bajo la tenue luz de una vela, lo desenrollé, consciente de que, al hacerlo, estaba cruzando un umbral hacia un pasado que cambiaría mi vida para siempre. No era un documento, como yo esperaba, sino el retrato pintado, a carboncillo, de un hombre. Con el borde de los dedos tuve a bien delinear cada uno de sus contornos. Un hombre miraba de frente, con un bigote pequeño y una barba muy larga. Por las veces que yo me había asomado al espejo de mi madre, supe que los ojos y la forma de los labios de aquella estampa eran iguales a los míos, y lo comprobé al leer el nombre que aparecía debajo. En letra muy pequeña y delicada podía leerse: Pedro Manuel de Asbaje. Al comprobar que su apellido era igual al mío, supe que se trataba de aquel fantasma, ausente, hombre sombra del cual ahora sólo puedo adivinar la voz y los gestos. ¡Qué dolor sentí al verlo! ¡Cuántas preguntas surgieron en mí al saber que era sólo un dibujo y nada más!

Mi padre ausente me veía a través del carboncillo y la tinta, parte del misterio se revelaba, pero, al mismo tiempo, abría una herida en mi corazón, pues aquel trozo de papel no me daba respuesta alguna ni revelaba las verdades ocultas. Yo sólo sabía que no estaba conmigo porque así lo había decidido a la luz de su conciencia. Por lo tanto, no era importante para él; de tal suerte que yo tomé la misma decisión. Él no sería importante para mí.

En algunas ocasiones, cerca de la entrada de mi habitación, dejaban una vela blanca con una caja de cerillos. La pequeña llama de la vela, al ser encendida, proyectaba sombras que danzaban en las paredes, como si intentaran contarme historias que nadie más podía escuchar. La luz tenue y vacilante iluminaba mis pensamientos. Me emocionó el brillo, quizá de la misma forma en la que Nerón vio a Roma arder en tiempos de los primeros cristianos. Entonces, el fuego era para destruir, purificar, para dejar en el pasado cualquier cosa que no se quisiera llevar al futuro. Así, decidí matar a mi padre metafóricamente, dejarlo atrás, lejos, ajeno. Apartarlo para siempre de mi historia fue fácil. Mientras miraba aquel retrato, en el claroscuro de la noche, lo acerqué a la llama; al contacto, el papel comenzó a incendiarse en una de las esquinas, el humo negro fue más del que yo hubiera esperado. El olor a quemado inundó mi nariz, el espacio, los rincones de la casa. Y cuando llegó el turno de soltar el papel para no quemarme los dedos, lo dejé caer sobre la mesita. Ahí, ante mis ojos, vi la marca que dejaba en la madera. La ceniza fue el cadáver de mi padre, y recé por el eterno descanso de su alma; por ese nombre sin cuerpo que me dijeron que era de las Europas, pero más bien pertenecía a lo desconocido.

El fuego es capaz de matar espíritus ajenos y purificar el propio.

Años después, siendo sensible a esa falta de padre y a las críticas, le dediqué unos versos a él y a quienes me hablaban de él.

El no ser de Padre honrado

fuera defecto, a mi ver,

si como recibí el ser

de él, se lo hubiera yo dado.

Más piadosa fue tu Madre,

que hizo que a muchos sucedas

para que, entre tantos, puedas

tomar el que más te cuadre.

El humo, el olor a quemado, esos síntomas de la travesura recorrieron la casa. Cuando despertó mi hermana, se levantó de un brinco y corrió hacia mí, justo cuando lo último del retrato se convertía en cenizas. Momentos después, mi abuela y mi madre llegaron corriendo en el momento preciso para ver lo que quedaba. Me volví hacia ellas para contemplarlas en camisón con la cara transfigurada en horror, al tiempo que los últimos trazos de humo desaparecían en el aire.

—¿Qué hiciste, escuincla? —me preguntó mi madre, ya que escuincla era el nombre que tenía para mí cada vez que hacía alguna travesura, y yo, con la mirada fija en el humo que apenas quedaba, respondí:

—Si yo no tengo papá, entonces él no tiene una hija. No lo quiero en mi vida —respondí, y era cierto, pues era tal como me sentía.

No supe nada más de mi padre, ni de su historia, ni de su familia, ni de aquellos dulces versos con los que seguramente enamoró a mi madre, ni de la tierra en la que nació en España, ni siquiera de por qué decidió darse la vuelta y caminar lejos de nosotras, para nunca volver después del nacimiento de mi hermana menor. Si vive o muere, ¿qué importa ya?

Mamá me entendió, pero, por haber quemado el único retrato de mi padre, me castigó obligándome a lavar los platos de la comida durante tres semanas, tiempo en el cual yo soñaba con las palabras que habría de escribir en mi próxima clase… y una loa comenzó a surgir en mi cabeza.

Porque, es justo decir, el castigo no aminoró mi curiosidad ni mi capacidad de hacer travesuras. El mundo era mío para descubrir y entenderlo mejor. Y la siguiente víctima de mis diabluras y chiquilladas sería mi propio abuelo.

¿Cómo lo tomaría él?

Pronto hablaré de aquella travesura y de cómo reaccionó mi abuelo…

Una sombra aparece ante mí, es una aparición espectral que viene del cementerio pútrido, ¿infierno, purgatorio o gloria? Se trata de mi confesor, Antonio Núñez de Miranda, que viene a juzgarme en mis momentos rotos.

Escribiré todo cuanto me diga, juzgue, reprenda o critique.

¡Habla, muerte! La vida escucha.

CAPÍTULO III

“Apenadísima vengo, con sobrada desvergüenza”

¿TE ACUERDAS, JUANA INÉS, de la primera vez, que escribiste una frase y la contemplaste en el papel? Como si el negro tuviera vida en el blanco, la luz se hiciera en la oscuridad, y las palabras de este papel tuvieran vida propia.

Sí, porque, cuando se secó la tinta, con el dedo índice acariciaste cada una de las líneas, como si las volvieras a escribir, cada letra, el madero de la i o de la ele, las serpientes curvas de la ese, cada recoveco y rincón desde la primera letra hasta la última; las hiciste tuyas con sólo tentarlas. Sentiste una conexión profunda y casi mágica con esas palabras, un vínculo que trascendía el simple acto de escribir. Al tocar la tinta seca, experimentaste una sensación de logro y maravilla, como si hubiera dado vida a algo nuevo y valioso. ¡Y lo habías hecho! Ahí estaban las letras; luz, Dios, madre, casa; tu mundo entero en unas pocas palabras, pero palabras, al fin y al cabo. Fue entonces que comenzaste a escribir una loa al Santísimo Sacramento, la idea de mezclar todo lo que sentías acerca de la fe, de lo que eras, de las ideas que llegaban a ti con necesidad de existir, y empezaste con los versos…

Cenca huel nipinauhtíhuitz (Apenadísima vengo) con sobrada desvergüenza

Porque tus primeras palabras, oraciones, párrafos y versos no sólo fueron en español, sino en el náhuatl que aprendiste de la nana Rafaela y de los criados. Dos lenguas encontraste en tu pluma, dos formas de expresar el mundo que te rodeaba.

Dos, Juana Inés, porque hay tantas suertes de conocer el mundo como expresiones haya de ella, y más palabras cuando se juntan los idiomas.

Escribir en castellano era como trazar caminos familiares. En cambio, escribir en náhuatl te conectaba con una profundidad ancestral, una riqueza de significados y sonidos que evocaban la tierra, el cielo y las raíces de la Nueva España, que lo mismo daba frutos europeos que americanos. Así, tu escritura se enriquecía y se multiplicaba, y cada frase se convertía en un tributo a la diversidad y a la belleza de las lenguas que moldeaban tu visión y tu voz.

¿Te acuerdas, Juana Inés, de tus primeros versos? Buscar las rimas y los ritmos, pensar bien en cada palabra y cómo hace matrimonio con la siguiente, y forman líneas, párrafos e historias.

zazan nohuían quicuepa

imixtotomatlachiéliz

(nomás vuelven a doquiera

sus estúpidas miradas)*

Todo lo que conocías del mundo quedó vertido en ese texto que fuiste escribiendo después de las clases con Damiana; y a veces cambiabas una línea, otras empezabas desde el principio, y a veces dudabas de que pudieras escribir algo que valiera la pena leerse. Toda aquella persona que comienza a escribir tiene miedo de lo que otros pudieran pensar de su escritura, pero el miedo (no la falta de ideas) es el mayor enemigo de cualquiera que vierte su alma en tinta.

¿Te acuerdas, Juana Inés, de lo que disfrutaste escribiendo tu primera loa? Nunca vuelve a repetirse ese sentimiento, no puede evocarse con esfuerzos, tan sólo en el eco de un recuerdo… el del primer amor, el primer atardecer, el primer miedo y suspiro en tinta.

Quien escribe nunca olvida la lágrima que viene con el primer verso.

* Según fue publicado por la revista Letras Libres en octubre de 2001. https://letraslibres.com/revista-mexico/la-loa-de-juana-ines/

CAPÍTULO IV

“¡Oh ponzoñosa víbora escondida!”

EL TIEMPO, EN LA NUEVA ESPAÑA, es un fluir religioso, perenne y constante que se mide de la siguiente manera: cada amanecer es recibido con campanadas de la iglesia o la capilla, marcando el inicio de las oraciones matutinas, un ritual que infunde la jornada con un sentido de designio sagrado. En la hacienda de Panoaya, la vida despertaba tímida, las rosas dirigían su mirada al sol, los jornaleros caminaban hacia los campos verdes, se cortaba el queso fresco en el comedor y los gatos corrían a la cocina en busca de su plato de leche. Por los pasillos comenzaban los rumores, los pequeños pasos de las criadas que iban a despertarnos a mis hermanas y a mí para vestirnos antes de la hora de romper el ayuno (después de nuestras típicas oraciones matutinas). Recuerdo un pájaro con el pecho rojo que se posaba en mi ventana cada día, silencioso, a mover rápidamente la cabeza y trinar los primeros cánticos hermosos de la mañana.

Las horas del día, como ahora que vivo en el convento, se dividían por los repiques que convocaban la misa, el ángelus al mediodía y las vísperas al caer la tarde, tejiendo un ritmo celestial en la vida cotidiana. Dios era parte de nuestro día, desde que abríamos los ojos hasta que nos adentrábamos en el mundo de los sueños; de igual suerte que el resto del calendario anual y el devocionario que los regía. En mi infancia, los días de la semana se distinguían por las festividades de santos y mártires, cuyas celebraciones y procesiones llenaban las calles de colores y cantos. Las estaciones del año se reconocían no sólo por los cambios en la naturaleza (ora los árboles de follaje escarlata, ora por las hojas cubiertas de oro y cobre), sino por los ciclos litúrgicos, desde el Adviento hasta la Cuaresma.

Así, el tiempo en la Nueva España no es sólo una sucesión de momentos, sino una danza continua de fe y devoción, donde lo sagrado se entrelaza con lo profano, guiando cada paso de sus habitantes en un compás divino y eterno para contemplar la obra de Dios y salvar su alma.

Cuando una es niña, no tiene que participar en todo lo que sucede en el hogar, sino que nuestros mayores se aseguran de irnos incorporando a esa vida eclesiástica poco a poco, casi como una receta en la cual se debe agregar un poco de azúcar a las yemas batidas, para que luego no se puedan separar; de la misma suerte, la fe se mete en el alma e infusiona todo lo que somos, pero antes de que eso suceda, una es libre con su tiempo.

Cuando no tomaba las clases de lectura y de escritura (o del resto de los menesteres propios de mi sexo), intentaba descubrir el mundo. Por la noches, me asomaba por la ventana para contar el cielo salpicado de puntos blancos, como si fueran grillos cantando en lo alto, y yo me preguntaba: ¿qué son las estrellas? ¿Qué hacen tan alto? ¿De qué tamaño son en verdad? Porque cuando una persona se aleja de mi vista se hace muy pequeña, así que la distancia hace que todo cambie de proporción, lo mismo que las estrellas, o la luna que brilla en lo alto. ¿Por qué cambia de forma? ¿Por qué la cumbre de los volcanes tiene algunas veces nieve? ¿Por qué hay temporadas del año en las que hace mucho frío y otras en las que sudamos de calor? Mi mundo se construía a través de las preguntas. Y cuando no tenía que tomar clases, ora pensaba en la respuesta a esas preguntas, ora recorría mi pequeño mundo conocido en busca de respuestas.

Muchos ratos pasé en el regazo de mi abuela, haciéndole esas preguntas. Ella, con sus grandes ojos del color del chocolate, no sabía qué responderme, pero me hablaba, en cambio, de las historias que contaban los criados, algunas de ellas dignas de causar espanto. Por ejemplo, que en las noches lluviosas de la capital de la Nueva España se da la aparición de un espectro blanco que grita y llora por sus hijos muertos o de un hombre llamado don Juan Manuel que vendió su alma al diablo a cambio de encontrar el nombre del amante de su esposa. Esos relatos, aunque entretenidos, no alimentaban mi curiosidad, porque los entendí falsos cuando le pregunté:

—¿Son de verdad, abuelita?

Y ella respondió levantándose de hombros:

—No sé, pero eso es lo que se cuenta, y hace que muchas personas tengan terror y espanto de ofender a Dios o hacer tratos con el maligno. Así le tienen miedo al diablo y rezan más para que Dios los proteja.

Sin embargo, mi abuela (que Dios la guarde) tenía grandes conocimientos sobre otro tipo de cuestiones, como la forma de sazonar correctamente una salsa, cómo aprovechar las hierbas para curar cualquier dolencia y prácticos consejos para la vida en caso de un mal de amores. Sabiduría ancestral que, a mi parecer, tenía el mismo valor que la de un hombre.

Ah, pero las preguntas científicas y prácticas que latían dentro de mí aún no tenían respuesta. Mi mente, siempre inquieta y curiosa, buscaba comprender los misterios del mundo natural con la misma pasión con que exploraba las profundidades del alma a través de la poesía y la prosa. La ciencia y la filosofía, con sus enigmas y desafíos, eran territorios que ansiaba conquistar. Cada cuestión sin resolver, cada fenómeno inexplicado, se convertía en un llamado, una invitación a desentrañar las leyes ocultas que rigen nuestro universo. Así, pues, fui a buscar a mi abuelo para que me ayudara; Pedro Ramírez era su nombre. Por largas horas se refugiaba del mundo, encerrado en un cuarto en el que nunca me era permitido estar. Ahí estudiaba, rezaba, hacía los números de la hacienda y recibía a personas importantes que venían desde la Ciudad de México. Él, quizás, hacía de padre cuando yo necesitaba uno. Como ya dije, me acompañaba a las liturgias, se aseguraba de que yo tuviera siempre un bocado de dulce en mi onomástico o el día de mi cumpleaños, y que siempre tuviera tinta y papel (puesto que sabía del interés que ya demostraba hacia los versos escritos).

Una vez más, hice una travesura. Entré en aquella habitación sin anunciarme, pensando en que lo encontraría en ella, pero ¡vaya sorpresa! Estaba vacía. En cambio, me pareció fascinante lo que hallé, fue la primera vez que vi una biblioteca y lo que sentí fue, en latidos, el primer amor.

¿Cómo puedo describir la biblioteca de mi abuelo? Era un santuario del saber, un recinto sagrado donde el tiempo parecía detenerse. Los altos estantes de madera oscura se alzaban hasta el techo, cargados de volúmenes encuadernados en cuero, cada uno con su propia historia: algunos de ellos eran sobre teología, otros sobre la historia de la Nueva España, y unos más pesados sobre poesía. El aire estaba impregnado del aroma inconfundible de los libros antiguos y nuevos, una mezcla de papel y tinta desvanecidos. Las paredes estaban adornadas con mapas y grabados de tierras americanas y europeas. En el centro de la sala, un gran escritorio de caoba se erguía imponente, cubierto de manuscritos, plumas y tinteros, testigos mudos de las muchas horas que mi abuelo había pasado inmerso en el estudio y la reflexión. La luz del sol, filtrándose a través de las altas ventanas, iluminaba el polvo que danzaba en el aire, creando una atmósfera etérea y mágica. Cada rincón de aquella biblioteca invitaba a la curiosidad y al descubrimiento.

Los nombres y autores de los libros podían leerse en el lomo. Allí, alineados en perfecta simetría, se encontraban obras de los grandes maestros, desde Aristóteles y Platón hasta Copérnico y Galileo, sin olvidar a Góngora y a Quevedo. Había tratados de filosofía, ciencia, historia y teología. ¡Largas poesías llenas de flores! Me acerqué a los estantes, pasando los dedos por las letras doradas y plateadas que decoraban los lomos de los libros. Sentí una mezcla de reverencia y emoción, consciente de que estaba en presencia de las mentes más brillantes de la humanidad. Algunos títulos eran familiares, otros totalmente desconocidos, y cada uno despertaba en mí una curiosidad insaciable. Tomé uno de los volúmenes, y lo abrí con cuidado. Las páginas, amarillentas por los años, crujieron suavemente bajo mis dedos. Mientras, leía las primeras líneas que nunca olvidaré.

¡Oh niebla del estado más sereno,

furia infernal, serpiente mal nacida!

¡Oh ponzoñosa víbora escondida

de verde prado en oloroso seno!

Era un soneto de Góngora, que me enamoró de inmediato. Me lo llevé a la silla para leerlo de nuevo, de arriba abajo, de abajo arriba, saltándome las líneas, las letras que estaban antes y después; y me enamoré de su forma de contar el mundo a través de aquellos versos. Quien lee, sabe que no se olvida el primer amor, ese descubrimiento de un escritor del cual uno quiere más, beber de él, leerlo siempre, conocer su historia, entender por qué escoge una palabra y no la otra, o por qué sus letras impresas entran en el alma para no salir jamás. Eso me sucedió con las letras de Góngora, a quien admiro hasta hoy y quizá lo haga más allá de la tumba.

La biblioteca de mi abuelo no sólo era un almacén de libros, sino un portal a infinitas posibilidades, un lugar donde podía explorar los confines del pensamiento humano y encontrar respuestas a las preguntas más profundas que latían dentro de mí. Fue allí, entre aquellos estantes repletos de conocimiento, donde comencé a forjar mi propio camino en el vasto y maravilloso mundo de las letras y las ideas. Tan distraída estaba leyendo aquellos versos, que no me di cuenta de que me miraban desde el dintel de la puerta. ¡Mi abuelo! Su figura imponente se recortaba contra la luz del pasillo, y una suave sonrisa iluminaba su rostro. Sentí un estremecimiento de sorpresa y un poco de vergüenza por haber irrumpido en su santuario sin permiso. Sin embargo, su mirada no era de reproche.

—Veo que has encontrado un buen libro —dijo con voz cálida.

Me levanté rápidamente, intentando ordenar mis pensamientos y excusarme. El miedo repentino hizo que sintiera un hueco en el estómago. Sabía que estaba en problemas y que me castigarían por mi travesura. Apreté los labios con unas ganas terribles de llorar, pero él levantó una mano para detenerme.

—No necesitas disculparte —continuó—. La curiosidad es una virtud que siempre he valorado. Siéntate, Juana Inés, y dime, ¿qué has descubierto en esas páginas?

Con su invitación, me sentí más segura y volví a sentarme, sosteniendo el libro con reverencia. Empecé a hablarle de los versos que había leído, de las preguntas que se arremolinaban en mi mente y de la fascinación que sentía por las palabras y las ideas. Mi abuelo se sentó junto a mí, escuchándome con atención. Aquella tarde, en la quietud de su biblioteca, comenzó una nueva etapa en nuestra relación, una en la que compartíamos no sólo el vínculo familiar, sino también el amor por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Fue un momento que marcó el inicio de innumerables conversaciones y aprendizajes que nos unirían aún más, en un viaje conjunto a través de los vastos mundos que los libros ofrecían. Así, cambié las aventuras en el jardín, las escaladas en la higuera y el tiempo con mis hermanas para estar con mi abuelo, adentrándome en el mundo del conocimiento.

Cuanto más leía, más se nutría la loa que escribía en mis clases de gramática. Necesitaba aprender, conocer, responder mis preguntas y fui muy dura conmigo para hacerlo. Por ejemplo, me ponía un plazo para aprender algo, digamos, sobre teología, narrativa, latín o ciencia. Si no lo cumplía, me castigaba cortándome un mechón de pelo. Esa disciplina severa era un reflejo de mi deseo de conocimiento, un anhelo que ardía con tal intensidad que no permitía concesiones ni treguas. Cada meta que me imponía era un desafío personal, una prueba de mi dedicación y voluntad. La idea de fallar era inaceptable.

—Pero, escuincla, ¿qué estás haciendo? —me dijo mamá una tarde en la que me vio con las tijeras plateadas en la mano.

Entonces tenía cinco o seis años.

Me quedé congelada, las tijeras suspendidas en el aire, el mechón de mi cabello cortado estaba sobre la mesita de la entrada de mi habitación; el pequeño baúl que hacía las veces de costurero estaba abierto. Dentro, hilos de todos colores, agujas, dedales de oro y plata, y retazos de telas de diferentes colores. Su mirada era de sorpresa y preocupación, y yo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, bajé la vista, avergonzada.

—Estaba... estaba tratando de aprender algo nuevo —susurré finalmente, sin levantar la cabeza, y le conté todos mis planes.

—No necesitas castigarte así, Juana Inés. Puedes aprender de otras formas.

—Sí, mamá —respondí, y me quitó las tijeras para guardarlas. Cuando se llevó el baúl, tomé el mechón de pelo negro que estaba en la mesita y lo contemplé largamente. Consideré hacerle caso a mi mamá, dejarme de cortar el pelo para castigarme, pero hasta ese momento era un método que me ayudaba. Quería beber el mundo a través de la biblioteca de mi abuelo, y pronto comencé a encontrar las respuestas que tanto necesitaba sobre cómo funcionaba el cielo, el mundo natural, la historia de cómo Tenochtitlan se convirtió en la Ciudad de México, y también de historias antiguas como la del griego que se hizo unas alas de cera para volar cerca del sol, de la gorgona que convertía a los hombres en piedra con su mirada y del hijo del dios del Sol, Faetón. Él se atrevió a volar alto, con orgullo, y eso hizo que Zeus lo castigara con un golpe de rayo y Faetón fue muerto; casi como una estrella que cae.

Y todas las estrellas que están en lo alto del cielo habrán de caer cuando Dios lo decida, pero en ese momento era una niña. No podía saberlo. Esta historia ya llegará a tocar a Faetón de nuevo, pero para eso falta mucho. Por el momento es mejor guardarlo en el baúl de la memoria.

Una tarde, mientras mi madre atendía otros asuntos con mis hermanas, me escabullí a la cocina, atraída por el aroma de las especias, y el antojo de buscar algún dulce de yema. La nana Rafaela estaba allí, ocupada preparando la cena, y al verme entrar, me dedicó una sonrisa cálida.

—Ven, escuincla —me dijo, señalando un taburete cerca del fuego—. Siéntate aquí mientras trabajo. Ya no hagas ninguna travesura, tu abuelo está atendiendo a hombres muy importantes en su biblioteca y tus hermanas están con tu madre y Damiana. Por los clavos de Cristo, haz el favor de comportarte, por lo menos hoy.

Me acomodé en el taburete, observando con curiosidad sus movimientos precisos y seguros. Ella era muy buena con el cuchillo, picando las cebollas con tanta rapidez que me pareció que sus manos tenían el poder del rayo. De pronto, la nana sacó un trozo de queso fresco (comprado esa mañana en el mercado) y comenzó a cortarlo en rebanadas muy finas que se iban apilando sobre la tabla de madera.

—¿Sabías, niña, que el queso hace que una persona tenga menos ideas y piense menos? —dijo, sin apartar la vista de su tarea.

La miré con asombro, no pudiendo creer lo que oía.

—¿De verdad, nana? —pregunté, con los ojos muy abiertos.

Ella asintió solemnemente, colocando las rebanadas en un plato.

—Así es. Mi abuela, que en paz descanse, me dijo que en sus tiempos los hombres sabios lo evitaban. Decía que, si comías demasiado queso, tus pensamientos se volvían lentos y que muchas veces comienzas a olvidar todo aquello que has aprendido. Te lo digo porque últimamente te he visto con tu abuelo leyendo esos libros grandes que… ay, me gustaría haber aprendido a leer cuando tenía tu edad.

Pensé en las muchas veces que había disfrutado del queso, sin haber notado jamás un efecto negativo en mi mente.

—Pero, nana, yo como queso y aún me gusta aprender y estudiar.