Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Terres de l'Ouest

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

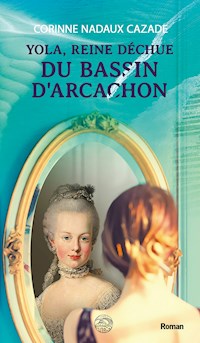

Yola est née sur le Bassin d’Arcachon. C’est l’endroit qu’elle chérit le plus au monde. Elle le quitte pourtant chaque semaine afin de suivre ses études universitaires à Bordeaux. C’est là qu’elle fait la connaissance de son professeur d’Histoire, Axel Farsen. Rapidement, elle s’enthousiasme pour le programme qu’il propose en ce début de cycle de licence d’Histoire : revisiter la Révolution française en changeant le destin de Marie-Antoinette. Yola est aux anges ! C’est sa période préférée et la Reine de France, son héroïne. Avec passion, elle relève le défi et la fait évader de la Conciergerie. Dès lors, plus rien ne l’empêchera d’aimer le Comte de Fersen au grand jour. Mais pour Yola, tout autant éprise de son professeur que la Reine l’est du Comte, le trouble s’installe. N’est-elle pas en train de s’identifier à Marie-Antoinette ? Prise dans un tourbillon infernal, entre mensonges et trahison, Yola saura-t-elle retrouver le chemin de la raison ?

À PROPOS DE L'AUTEURE

Corinne Nadaux Cazade a commencé sa carrière de romancière en 2012 à la suite d’un grave accident d’équitation qui l’a obligé à abandonner sa profession d’infirmière. Après un long parcours médical et un état de handicap permanent, c’est grâce à l’écriture qu’elle retrouve le goût de vivre. « Partager mes émotions avec les lecteurs, c’est une façon de soigner non plus leur corps, mais leur âme. » explique-t-elle. Son attachement au patrimoine et sa passion pour l’Histoire l’ont inspirée dans l’écriture de ce 5e roman ou réalité et fiction historique se mêlent. Les héroïnes y sont ingénues ou frivoles, amoureuses ou machiavéliques, mais toujours sincères. Des destins de femmes en quête d’amour et de liberté.

Du même auteur :

-

J’ai tant voulu être aimée (autoéditée) 2012

-

De la sève à l’écume (autoéditée) 2014

-

Dans le secret du Long nuage blanc (autoéditée) 2016

-

La lavandière du Bassin (éds Sydney Laurent) 2021

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

YOLA

reine déchue du Bassin D’Arcachon

YOLA

reine déchue du Bassin D’Arcachon

Corinne Nadaux CAZADE

Uchronie psychologique

Tous droits réservés

©Editions Terres de l’Ouesthttp://www.terresdelouest-editions.fremail : [email protected]

ISBN papier : 979-10-97150-93-8ISBN numérique : 979-10-97150-96-9

Crédits photographiques :

Réalisation couverture : conception Charlotte Picouilla © Graphiste - Illustratrice - avec un crédit photo : Portrait of Marie-Antoinette, 17... Mytens or Meytens, Martin II (16... Credit: Schloss Schonbrunn, Vienna, Austria/Bridgeman Images. Young woman looking at mirror par Masson (Adobe stock) ; Vue aérienne d’un bateau et de parcs à huitres dans le Bassin d’Arcachon en France par Francois (Adobe stock).

1ére partie Le cœur a ses raisons

1 Tout est dans le premier regard

Yola se fraya un passage au milieu d’une foule dense à l’entrée de l’amphithéâtre. Pour son premier cours d’Histoire en troisième année de licence, elle tenait à être au premier rang. Elle voulait voir de près ce professeur nouvellement nommé et dont chacun susurrait qu’il était brillant. Elle prit place sans difficulté, les autres étudiants préférant les bancs du haut. Elle tourna la tête pour observer la nuée colorée se mouvant entre les rangées dans un brouhaha ponctué de rires. Elle n’avait pas d’amis, n’en cherchait pas. D’un tempérament solitaire, elle aimait la compagnie de ses livres. Elle avait choisi l’Histoire parce qu’elle adorait se plonger dans le passé, l’analyser, le décortiquer, l’expliquer et parfois le transformer. Sa période favorite était le XVIIIe siècle. Celui des Lumières où la gloire et le prestige des Rois de France n’étaient que la vitrine de sombres complots et de coups d’État. Depuis qu’elle avait lu la vie de Marie-Antoinette, elle s’était prise à aimer cette femme, à la comprendre, à la plaindre. L’injustice qui avait précipité sa chute lui broyait le cœur. Elle lisait et relisait les écrits racontant ses derniers jours dans un flot de larmes.

Lorsque le silence se fit, elle leva la tête de son bloc-notes où elle traçait nonchalamment des figures géométriques pour passer le temps. Un jeune homme, grand, mince, tenant sa serviette en cuir sous le bras, venait de monter sur l’estrade. Son regard balaya l’assemblée. Un léger sourire étira sa bouche fine, d’une voix claire au timbre chaud, il annonça :

— Bonjour à tous et bienvenue. Je suis, comme vous le savez, votre nouveau professeur d’Histoire pour ce dernier cycle de licence. Je m’appelle – il se tourna vers le tableau et inscrivit son prénom et son nom –, Axel Farsen.

Il resta un instant sans un mot, guettant une éventuelle réaction de son jeune public. Il n’y en eut pas. Sauf de la part de Yola, qui tressaillit sur son banc en entendant le patronyme du professeur. Était-ce une coïncidence, un lien de parenté ? Non, impossible. La similitude était troublante, même si le nom de famille différait légèrement. Elle se hasarda à lever la main pour formuler la question qui lui brûlait les lèvres. Les yeux bleus d’Axel Farsen se posèrent sur elle.

— Oui, mademoiselle ?

— Puis-je savoir de quelle origine est votre nom ?

— Suédoise, répondit-il laconiquement. Et puis-je savoir quel est votre nom mademoiselle ?

— Yola Montignac.

Leurs yeux se rencontrèrent, il lui sourit, elle fut troublée. Dès lors, elle sut qu’elle ne pourrait plus détacher son regard de cet homme dont le charme avait opéré sur elle instantanément. Il était donc suédois… Bien sûr, le nom de famille était légèrement différent de celui qui lui importait au premier chef, mais il n’était pas rare qu’au cours des siècles, les patronymes fussent déformés. Elle allait devoir creuser le mystère qui entourait ce jeune et beau professeur. Peut-être à la fin du cours oserait-elle aller lui parler. Mais sitôt que cette pensée lui eut traversé l’esprit, elle s’inquiéta de savoir si sa curiosité ne serait pas mal perçue.Son professeur en prendrait-il ombrage ? Lorsque ce dernier reprit la parole, elle sut faire taire les mille questions qui la taraudaient. Ce bref intermède n’avait pas semblé perturber l’ensemble des étudiants, occupés pour la plupart à chuchoter entre eux.

— Cette année, je vais déroger un peu au programme imposé. Nous étudierons bien comme prévu le règne de Louis XVI et Marie-Antoinette, mais j’aimerais aller plus loin, et faire en sorte que vous regardiez l’Histoire avec vos propres yeux. L’explication tient en une simple question : s’il vous était possible de changer le cours des choses, quels éléments choisiriez-vous de modifier ?

Les étudiants se regardèrent, muets, ne sachant trop quoi penser.

— Allez ! Qui se lance ?

— La Révolution ? osa une étudiante au second rang.

— Oui, comment ?

— En l’empêchant.

— Mais encore ? insista-t-il, narquois.

— Euh… en donnant du pain aux pauvres !

Un rire général déferla comme une onde dans l’amphithéâtre.

— Allons, allons ! On ne se moque pas. C’est un bon début. Qui a une autre idée ? Vous, jeune homme, qui semblez hilare.

Le garçon pris en flagrant délit de moquerie se redressa en rougissant.

— Ils auraient dû laisser Louis XVI s’échapper lors de la fuite à Varennes.

— Intéressant, répondit le professeur. Autre chose ?

Yola, dans le silence qui régnait tout à coup, annonça timidement :

— Si le complot à l’œillet, visant à faire évader Marie-Antoinette, avait réussi, elle aurait échappé à la guillotine.

— Je vois que vous semblez bien connaître le sujet mademoiselle… Yola.

Ses yeux intrigués scrutèrent la jeune femme.

— Eh bien vous avez l’air d’avoir tous de bonnes idées ! Vous allez donc plancher pendant le trimestre entier sur ces derniers événements ayant conduit à la fin de la monarchie et au début de la Terreur. Vous me rendrez vos écrits après les vacances de Noël. Des questions ?

Des regards dépités le toisèrent, des bouches se tordirent dans une moue d’insatisfaction. Seule Yola, sourire aux lèvres, ne quittait pas le jeune homme des yeux. Subjuguée par son charisme, elle était impatiente et excitée de se mettre au travail.

L’heure de cours étant terminée, chacun se leva, oubliant jusqu’à la présence même du professeur. La centaine d’étudiants remonta les escaliers vers la sortie. Yola rangea ses notes sans se presser, pour profiter encore quelques minutes de la présence de son nouveau maître de conférences. Elle ne s’en apercevait pas, mais tout en classant ses feuillets dans sa serviette, ce dernier l’observait du coin de l’œil. Cette jeune étudiante l’intriguait. Agréable à regarder, elle paraissait à la fois timide et sûre d’elle. Il avait bien vu comme elle le dévisageait pendant le cours, semblant boire ses paroles. Quant à son intérêt particulier pour ses origines, cela ne lui avait pas échappé. Son allusion au complot à l’œillet, dont peu de gens connaissaient l’existence, avait attisé sa curiosité. Pour autant, il n’osa pas approcher d’elle afin de l’interroger. D’une part, il trouvait cela un peu déplacé d’entrer en contact avec l’une de ses étudiantes le premier jour de cours, et d’autre part, il ne voulait pas paraître indiscret. Il attendrait donc pour établir un dialogue qu’elle vienne elle-même lui parler. Il descendit de l’estrade et laissa derrière lui un amphithéâtre quasi vide. Pourtant, au moment de quitter la salle, il se retourna et croisa le regard de Yola. Elle lui adressa un sourire poli, puis remonta l’escalier jusqu’à la porte de sortie réservée aux étudiants.

Yola se hâta de prendre la direction de son studio. À peine arrivée, elle jeta ses habits sur le sofa, ses chaussures au milieu de la pièce et attrapa ses précieux livres consacrés à Marie-Antoinette. Elle ouvrit son ordinateur sur une page blanche et ferma les yeux. L’image de son professeur s’imposa à elle.

Elle devait vérifier quelque chose. Aussi parcourut-elle l’un de ses livres à la recherche d’un portrait du jeune comte Axel de Fersen. Se pourrait-il qu’ils se ressemblent ? Le blond de leur chevelure, le bleu de leurs yeux et leur haute stature en feraient presque des jumeaux, songea Yola. Déjà submergée par de vives émotions et l’esprit vagabond, elle se mit à taper sur son clavier. Ses premières lignes furent pour Marie-Antoinette. Elle commença ainsi :

Enfermée entre les quatre murs exigus de sa cellule à la Conciergerie, allongée sur son lit de fer, Marie-Antoinette entame un long monologue. Les souvenirs de sa jeunesse, de sa vie passée à la cour de France, refont surface.

2 Marie-Antoinette à la Cour de France

J’avais déjà bien du penchant pour les Français, je sens que je serai à mon aise avec eux… Les jeunes filles me jettent des fleurs et des bouquets, il y en a une que je n’ai pu m’empêcher d’embrasser pour toutes les autres, tant elle me paraissait heureuse et criait d’une jolie voix : Vive Monsieur le Dauphin ! Vive Madame la Dauphine !

Ces mots sont ceux que j’écrivis à ma chère mère lors de mon arrivée au royaume de France le 8 mai 1770. Comme j’étais heureuse à cette époque. Je me sentais aimée. J’appliquais à la lettre les recommandations de l’Impératrice Marie-Thérèse, déployant tous les charmes de mon corps et de mon esprit pour être à la hauteur de mon rang et de ma réputation.

Je sais comme la plupart des gens que la Conciergerie est une prison dont on ne sort jamais sinon à l’heure de sa mort. J’accepte donc mon destin, attendant chaque jour d’être conduite devant le Comité de salut public afin d’y être jugée. Jugée de quoi, et pourquoi ? On me reproche d’être Autrichienne, née du sang royal des Habsbourg, d’avoir été choisie pour être Reine de France au côté de Louis XVI le timoré, l’incompris. Mais que pouvais-je faire si l’alliance politique entre nos deux pays ne fut possible que grâce à cette union ?

Depuis ma plus tendre enfance, bien sûr, je me préparais à devenir une princesse. Cependant, jamais je n’aurais pu m’imaginer un destin si exceptionnel. Ma vie à la cour d’Autriche auprès de ma famille me convenait. Dernière-née de seize enfants, ma mère, l’Impératrice Marie-Thérèse, avait pour moi la plus tendre affection. Elle prit grand soin de mon éducation, me confiant aux plus éminents professeurs, tels que l’abbé Métastase, maître d’italien, ou Gluck, maître de musique. J’appris le français, langue que j’affectionnais plus encore que la mienne, car elle était parlée par les Grands de la cour et les diplomates. J’appris aussi très tôt le maintien d’une certaine stature dû à mon rang ainsi que les bonnes manières. La danse avec Noverre, le chant et la déclamation avec Sainville et Dufresne. L’abbé Vermond fut mon précepteur, me surveillant en tous lieux, me corrigeant au moindre écart. Rien ne lui échappait et il avait la totale confiance de ma mère. Je n’entrevis que plus tard les desseins qu’il servait. Ceux de l’Impératrice Marie-Thérèse, qui souhaitait une alliance avec la France contre ses ennemies jurées l’Angleterre et la Prusse. Quoi de plus noble qu’une union entre le Dauphin Louis, petit-fils de Louis XV et moi-même, fille de la grande Impératrice d’Autriche.

Par mes lectures, mes conversations avec l’abbé Vermond, j’appris à aimer la France, l’élégance à la française, le parler français. Lorsque ma mère me questionna sur le caractère particulier des peuples d’Europe et sur le trône que je préférerais si je devais n’en retenir qu’un, je répondis spontanément : Celui de France. Étonnée par ma vivacité, elle voulut en connaître la raison. Ayant parfaitement appris ma leçon sur l’Histoire française, je lui répondis : C’est le trône d’Henri IV et de Louis XIV, dont l’un donne l’idée du bon, l’autre celle du grand. Elle m’embrassa avec transport, louant mon esprit. Par la suite, elle n’eut de cesse de faire connaître cette remarquable réponse à l’ambassadeur de France, le duc de Choiseul, le priant de la transmettre au Roi.

Mon sort fut scellé le 15 avril 1770, lorsque le duc de Choiseul déposa solennellement la demande en mariage. Dès que le projet se confirma, on m’arracha aux appartements des enfants. Je reçus avec orgueil, je l’avoue, les hommages des gardes nobiliaires autrichiens et hongrois. C’est avec fierté que je lus la lettre que mon futur époux m’adressa ainsi que le médaillon contenant son portrait, que l’on me mit autour du cou. Le protocole voulut qu’une première cérémonie de mariage eût lieu le 19 avril en l’église des Augustins avec, dans le rôle du Dauphin, mon frère, l’Archiduc Ferdinand. À la lettre officielle de Marie-Thérèse, annonçant le sacrement, je dus joindre la mienne. Je l’avais rédigée sous la dictée de mon bon précepteur, à l’attention de mon très cher grand-père. J’y faisais état de ma satisfaction et de mon désir de lui plaire…

On m’avait répété que je devais être heureuse et je dois avouer que j’avais fini par croire que je l’étais, pliée docilement aux exigences de ma mère. Ah… cette cour ! J’avais rêvé d’y vivre libre, elle allait devenir ma prison.

L’accueil du Roi Louis XV, venu à ma rencontre à Compiègne le 15 mai de la même année, fut chaleureux, paternel, tandis que son petit-fils, le Dauphin, leva vers moi un regard morne, sans empressement, presque somnolent. Il baisa ma joue, selon le protocole, dans une attitude compassée et gauche. Pas un mot ne sortit de sa bouche. J’effectuai le voyage jusqu’à Versailles assise entre mon futur grand-père et mon futur époux. Le premier me parlait avec animation, le second semblait s’ennuyer silencieusement dans son coin.

Le soir, toute la cour soupa au château de la Muette. On me présenta Madame Du Barry, l’indigne favorite du Roi, qui s’assit à ma table. Officiellement, je la trouvai charmante ; officieusement, je fus blessée de ce rapprochement honteux.

À Versailles, le 16 mai, la cérémonie du mariage se déroula comme dans un songe merveilleux. Parée de brocart, de satin, entourée des plus illustres familles de la noblesse française, bénie par l’archevêque de Reims, je devins officiellement Dauphine.

Que n’ai-je vu et interprété les signes de mon funeste destin ? Cette énorme tache d’encre, jaillie de ma plume lors de la signature du registre ; cette tempête empêchant les festivités et le feu d’artifice dans les jardins, ou encore la moitié des Parisiens présents qui avaient fui tumultueusement vers la capitale ; cette effroyable catastrophe, qui causa la mort de milliers de Parisiens ; cette première nuit et bien d’autres après, où mon royal mari, nonchalant et timide, ne sut que faire de moi entre ses draps. Jeune, insouciante, futile, j’ignorai les messages du Divin.

Ma bienveillance, ma noblesse d’âme avaient conquis le cœur des Français, celui des Grands de la cour, celui du Roi et de ma nouvelle famille. Dès les premiers jours, j’entendis que l’on me comparait à la Vénus de Médicis ou à l’Atalante des jardins de Marly. Le Roi me comblait de sa tendresse, louant ma grâce et ma vivacité d’esprit. Je sentais dans ses propos l’admiration et l’affection d’un père. Louis, tenaillé entre son amour naissant et sa timidité maladive, me gratifiait de gestes d’une tendresse mesurée. Il effleurait ma main de ses lèvres, plongeait ses yeux dans les miens avec douceur. Je me souviens de ce premier baiser empreint de décence, que nous échangeâmes derrière un paravent ! Mais le Dauphin, malgré notre union, ne m’honorait toujours pas de ses faveurs. Aucun de mes charmes ne semblait avoir d’emprise sur ses sens. Son devoir conjugal consistait à entrer dans mon lit et à s’endormir sans un mot, sans une caresse. J’en étais affligée, mais n’osais m’en plaindre. Quelques larmes s’échappaient parfois de mes yeux, je me cachais alors de mes gens pour ne pas dévoiler mes peines secrètes. Un jour, pourtant, je fus si exaspérée par les recommandations d’une de mes dames, s’opposant à ce que je monte à cheval (elle craignait que cela ne m’empêchât de donner un héritier à la couronne), que je m’écriai : « Mademoiselle, au nom de Dieu, laissez-moi en paix, et sachez que je ne compromets aucun héritier ! »

Le bruit courut si vite que dans tous les recoins du château, on chuchota que l’union du Dauphin et de la Dauphine n’était pas consommée. Les mois passants, il tentait maladroitement, mais chaque nuit avec plus de tendresse, de ravir ma virginité. Et après ces essais infructueux, abattu, désolé, il regagnait ses appartements sans un mot. Je confiai à ma mère mes préoccupations conjugales. Elle y répondit en ces termes : « Point d’humeur là-dessus ! » tout en m’encourageant à la persévérance par des caresses et des cajolis. Mais bientôt, toute la cour, femmes de chambre, blanchisseuses, gentilshommes, jusqu’aux cours étrangères, furent mis au courant de l’impuissance de Louis. Le pauvre dut subir les railleries au sein même de son entourage. Lorsque le Roi convoqua Lassone, son médecin, auprès de son petit-fils, l’examen qu’il fit mit en évidence un défaut organique insignifiant. Un petit traitement chirurgical devrait rendre au Dauphin son honneur ! Mon pauvre époux ne put s’y résoudre. Il préféra tenter et retenter, bravant l’humiliation, la risée de la cour, et la colère de Marie-Thérèse.

Je dus accepter cet état de fait, travaillant dans le secret de notre alcôve à lui faire approuver cette intervention chirurgicale mineure, dont on chuchotait cyniquement dans les antichambres qu’elle servirait à lui rendre la voix !

Heureusement pour moi, j’eus quelques consolations durant ces tristes années, avec l’arrivée des comtesses d’Artois et de Provence, les épouses des deux frères de Louis. Nous formions une société amicale, prenant la plupart de nos repas tous les six. Rapidement, mes belles-sœurs voulurent animer nos réunions familiales par des jeux. Il nous vint l’idée d’apprendre des pièces de comédie du théâtre français. Seul le Dauphin préféra rester spectateur. Bien sûr, cet amusement demeura secret, par peur de la censure de Mesdames filles du Roi et du Roi lui-même. Mon époux sembla prendre plaisir à nous voir nous déguiser. Sa timidité légendaire laissa place au rire et à la bonne humeur. Notre petit théâtre, constitué d’une avant-scène que l’on enfermait dans une armoire et dissimulé dans un cabinet d’entresol, donnait à nos jeux un caractère encore plus confidentiel.

Mais derrière cette innocence juvénile se cachaient les prémisses d’une haine féroce. Provence et d’Artois que j’aimais profondément, que je gâtais par amitié, profitèrent de ma générosité et de ma grandeur d’âme. Ils n’eurent de cesse, comme tant d’autres, de faire chuter leur frère pour s’approprier le pouvoir. Car Versailles nourrissait en son sein des gens à la rancœur tenace. Madame Du Barry d’abord, que mes Tantes s’étaient fait un malin plaisir de me décrire comme une roturière, sotte et impertinente. Sous leur influence, je décidai d’ignorer la favorite. Offensée du peu d’intérêt que je lui portais, de mon obstination à ne pas lui adresser la parole, elle s’ingénia à me discréditer auprès de son royal amant. Voyant le Roi émerveillé par ma gaieté et ma grâce enfantine, elle craignit qu’il ne se tournât davantage vers sa famille et ne lui échappe. Forte de sa condition de favorite et entourée d’une cour hostile à l’Autriche, elle s’acharna à faire tomber le duc de Choiseul. Le 24 décembre 1770, ce bon ministre paya par la disgrâce et l’exil son noble travail dans l’union de la Maison Impériale à la Maison de France. J’en fus abasourdie, mais sur les conseils avisés de mon fidèle conseiller, le comte Mercy-Argenteau, ambassadeur de l’Impératrice et de mon fidèle conseiller, je ne laissai pas paraître ma déception. Je savais que l’intrigue venait de la favorite, je la lui attribuais comme un caprice. Elle avait gagné une bataille, mais pas la guerre.

Dès les premiers mois, l’étiquette en usage à la cour du Roi Louis XV me pesa. Chaque journée était réglée avec minutie. Je me levais entre neuf et dix heures, m’habillais, priais, puis déjeunais. Venait ensuite la visite à mes tantes, sœurs du Roi, chez lesquelles ce dernier se rendait aussi. À onze heures, je rentrais me coiffer pour recevoir le beau monde. Les gens de la cour assistaient au lavage de mes mains, à la pose de mon rouge à lèvres. Une fois les gentilshommes sortis, je m’habillais devant les femmes. À midi, j’assistais à la messe avec le Roi, mes tantes et le Dauphin, à laquelle succédait le repas que nous prenions, Louis et moi, devant tout le monde. Comme nous mangions rapidement, cet affichage ne me pesait pas trop. Le Dauphin regagnait ses appartements et ses occupations. Les miennes consistaient à lire, écrire ou tricoter. À trois heures : nouvelle visite chez mes tantes avec le Roi. Puis, à quatre heures, je rejoignais l’abbé Vermond chez moi pour attendre le professeur de clavecin ou de chant. Après une heure d’exercices, je retournais chez mes tantes avec Louis, ou encore, quelquefois, j’allais me promener dans les jardins. Avant le souper, nous jouions à des jeux de société. Lorsque le Roi ne venait pas dîner chez mes tantes, je l’attendais allongée sur un canapé. À onze heures, je montais me coucher.

Les dimanches ne variaient guère, des offices succédaient aux offices et les soupers publics au grand couvert étaient offerts aux visiteurs.

Je n’avais pas quitté l’enfance, le sommeil me gagnait comme un bébé dès que j’étais oisive. Dès onze heures, mon seul souci était de rejoindre mon lit. J’eus bien du mal à m’intégrer dans cette cour formaliste où Madame de Noailles, ma Dame d’honneur, me faisait appliquer à la lettre des préceptes rigides. Sans grande beauté, peu intelligente et sans imagination, elle avait été choisie par le Roi pour m’initier à ma nouvelle vie. Madame l’étiquette, comme je la nommais, insistait par exemple pour me faire porter un corset qui empêcherait ma taille de se gâter et mon dos de se déformer. Je lui tins tête, puis abdiquai. J’en souris aujourd’hui, car je lui dois la taille de guêpe dont je fus si fière !

Cette enfance dont j’avais du mal à sortir me poussait vers les enfants. J’adorais jouer avec eux, surtout ceux des domestiques. Combien de fois Madame l’étiquette m’a-t-elle trouvée ainsi à quatre pattes, oublieuse de mon rang, mes habits salis et les meubles de mes appartements en désordre ? Elle aurait préféré que je m’intéresse aux deux jeunes sœurs du Dauphin, Clotilde, douze ans, et Élisabeth, six. J’avais d’ailleurs pour cette dernière beaucoup d’affection, car elle avait l’esprit vif et était de surcroît très jolie. Son aînée, douce et raisonnable, était si grasse qu’on la nommait Gros-Madame.

C’est auprès des jeunes femmes de la cour que je m’amusais le plus. Facétieuse à souhait, toujours prête à rire, je tenais avec elles des conversations susurrées à l’oreille. Dans ces échanges enfantins, nous nous moquions des dames âgées composant ma maison, leur maintien emprunté, leur rigueur désuète et leur âge canonique !

Mais je ne pouvais me soustraire à mes obligations. Certains soirs je devais tenir la cour, c’est-à-dire réunir chez moi les courtisans autour des tables de jeu. J’y présidais le cavagnole, qui m’ennuyait à mourir, autant que d’accorder quelques aimables paroles à cette cohorte de caudataires venus me rendre hommage. Ces corvées de représentations m’étaient insupportables, les repas en public me coupaient l’appétit que j’avais déjà bien léger. Je trouvais un subterfuge en faisant accélérer le service, ainsi, les plats passaient si vite devant le Dauphin qu’il n’avait pas le temps d’y toucher. Les courtisans guettaient sa réaction, mais Louis riait de bon cœur, car ces soupers publics lui pesaient autant qu’à moi.

Étouffée par toutes ces convenances, je ne manquais aucune occasion de faire prévaloir ma volonté. Ainsi, c’est en usant de tous mes charmes que j’obtins la présence comme femme de chambre de Madame Thierry et de ses deux enfants, ceci malgré les réticences de Madame l’étiquette.

Le Roi aimait à me faire plaisir, j’en profitais pour passer outre l’interdiction de ma mère de monter à cheval en lui demandant son autorisation. Mis au courant par l’ambassadeur Mercy du refus de l’Impératrice, le Roi s’y conforma et, pour me consoler, m’offrit des ânes. Ces montures rustiques ne m’amusèrent qu’un temps. Avec la complicité de Madame Adélaïde, cavalière émérite, un petit complot fut organisé. Dans une clairière, un écuyer m’attendait, tenant un cheval à la longe. Quelques personnes suivaient, prêtes à me rattraper en cas de chute. Ce fut pour moi des moments de pure joie. Lorsque l’ambassadeur le sut, il arriva avec la bouche pleine de reproches. Je lui opposai triomphalement le consentement du Roi et le plaisir qu’avait le Dauphin de partager avec moi son goût pour l’équitation. Je progressai rapidement, coupant ainsi l’herbe sous les pieds de ma mère qui ne put que s’incliner. J’eus donc le droit, l’hiver, de monter au manège, puis de faire des courses de traîneaux, où mon expérience autrichienne me permit de jouer les vedettes. Je passai outre l’interdiction formelle de courir à la chasse signifiée par l’Impératrice grâce aux encouragements du Roi et du Dauphin, qui prenaient plaisir à me voir en habit d’équipage.

Je suis consciente aujourd’hui que, lors des deux premières années passées à la cour de France, mon caractère changea. Je pris de l’assurance dans mes propos et dans mes actes, capricieuse à souhait, autoritaire jusqu’à l’injustice avec mes gens.

12 mai 1774.

Je me souviens encore, après tant d’années, du grondement du tonnerre, de la pluie battant contre les fenêtres, des éclairs faisant pâlir les flambeaux allumés sur l’autel. Le jour qui laissa place à une obscurité terrible déchirée par les éclats menaçant de la foudre. Les chants qui s’élevaient dans la chapelle et la terreur dans les voix comme sur les visages. Cette guerre de tous les éléments, comment ne pas l’associer à la destruction du plus puissant homme qui soit. Nous étions en prière, pleurant à genoux, entre l’autel que nous implorions, le tombeau où descendait notre père, et le trône où nous frémissions de monter.

À l’annonce de la mort du Roi, nous étions dans notre appartement. Un bruit terrible, semblable au tonnerre, se fit entendre. Des flots de paroles incompréhensibles, une mystérieuse rumeur, enflèrent en approchant de nos appartements. La porte s’ouvrit brusquement et Madame de Noailles fut la première à entrer et à me présenter ses hommages. Elle fut suivie par nombre de courtisans qui se pressaient pour exprimer leur respect au nouveau Roi. L’émotion dissipée, je ressentis l’avènement de Louis comme une libération. Malgré les contraintes que le deuil imposait à la cour, je crus naïvement que mon nouveau statut m’accorderait la pleine liberté de mener ma vie à ma guise, en étant adulée, aimée.

Mes premières prérogatives furent de bousculer l’ordre établi, en régnant sur les Menus-Plaisirs. Les soupers d’un nouveau genre virent le jour. Le Roi invitait les hommes et moi les femmes. Chaque semaine, deux bals étaient donnés, dont un costumé, ainsi que deux spectacles. À l’opéra, j’étais acclamée.

Lorsque mon frère, l’Archiduc Maximilien, vint me rendre visite sous un nom d’emprunt, je multipliai les réjouissances, omettant de le présenter aux princes du sang. Mais ce tourbillon de fêtes – où, très innocemment, le comte d’Artois, mon frère et moi-même nous moquions des ridicules et des maladroits – ne fut pas du goût de ma mère ni de la cour.

J’ai essayé, oui, que Dieu m’en soit témoin… J’ai voulu être une bonne épouse, une bonne mère, une reine exemplaire, mais mon imprudence et ma légèreté m’ôtèrent tout crédit tant auprès des nobles que du peuple. Je n’avais pas, selon eux, l’étoffe d’une reine.

Ma très chère mère insistait pour me voir désormais tenir le rôle de confidente auprès de mon époux, en empêchant les brouilleries entre les deux familles, sans lui transmettre aucune recommandation. Mais comment pouvais-je agir de la sorte sans être au fait des affaires de l’État ?

Mon privilège en tant que Reine était de dispenser des charges et des faveurs, pour cela je devais m’intéresser à la politique et à ceux qui la faisaient. Et c’est bien tardivement que je compris que le Roi connaissait le rôle joué par l’abbé Vermond et l’ambassadeur Mercy auprès de moi. Ils étaient les yeux et les oreilles de l’Impératrice. En me conseillant à travers eux, elle maintenait une alliance voulue par Louis XV, mais qu’elle savait désormais fragile sous le règne du nouveau Roi. Ce dernier, ne pouvant couper les liens qui m’unissaient à ma mère, prit le parti de m’écarter de la politique. Dès lors, on fit semblant de me porter du crédit. Bien conseillé par son mentor, le ministre Maurepas, le Roi acceptait les emplois que je proposais, car sans conséquence, pour décider seul des principaux. J’étais consultée en apparence et associée sans que j’y participe, à des décisions allant dans le sens de mes désirs. On me donna l’illusion du pouvoir sans la substance. Avec quelle habileté, connaissant mon goût pour les amusements, mon tempérament primesautier, il s’empressa d’y concourir. Ma société était faite de jeunes gens de mon âge qui partageaient mes goûts et mes distractions. Le Roi avait vu juste, leur influence contrecarra celle des agents de ma mère dont les leçons commençaient à m’ennuyer.

Je me résignai donc à n’être que spectatrice des mouvements des affaires et des vicissitudes de l’État. Ne pouvant être remarquée par de grandes actions, je me contentai de l’être par mes bonnes œuvres. Pour m’y aider, j’avais auprès de moi une amie chère et tendre à mon cœur esseulé, Madame de Lamballe. À ma demande, le Roi l’avait officiellement nommée surintendante de ma maison. Elle se montra digne de sa charge en toutes occasions. Notre amitié était sans faille, je m’épanouissais auprès de son âme gracieuse, de son caractère conciliant, de son esprit naïf.

Mais je me lassai bien vite de la trop grande douceur, de la modestie affichée par Madame de Lamballe, et lui préférai la comtesse Jules de Polignac, née Gabrielle Yolande de Polastron. Elle était jolie, gracieuse, simple. Elle me faisait sa cour sans ostentation. Elle m’aimait pour ma grâce et non pour ma puissance. Je commençai dès lors à lui témoigner ainsi qu’à son entourage proche, ma reconnaissance et mon attachement par des récompenses éclatantes et des faveurs extravagantes.

Quant à mon pauvre époux, trop incrédule, trop timoré, ayant reçu une éducation plus privée que politique, indolent et trop sérieux, il mit sept années à s’épanouir à mes côtés. Sept années de résignation, de patience pour gagner le cœur et la confiance de ce monarque solitaire. En acceptant de subir l’intervention chirurgicale qui devait faire de lui un homme, il réussit enfin à honorer notre union. Je fus mère pour la première fois le 19 décembre 1778 en mettant au monde une petite fille que l’on prénomma Marie-Thérèse-Charlotte, Madame Royale.

Mais la joie du Roi ne fut à son comble, ainsi que celle de la nation, de la bourgeoisie et des grands de la cour, que lorsqu’en 1781, je mis au monde Louis-Joseph, le futur héritier du trône. Il me sembla à cet instant que tous, nous formions une grande famille. L’arrivée de cet enfant changea le caractère du Roi. C’est dans des larmes de joie qu’il me dit : « Madame, vous avez comblé mes vœux et ceux de la France, vous êtes mère d’un Dauphin. » On me rapporta que les gens s’embrassaient dans les rues, que la foule se pressant dans les cours du château criait un : « Vive le Roi, la Reine et Monseigneur le Dauphin. »

En 1785 et 1786 vinrent Louis-Charles et Sophie. La naissance de nos enfants nous avait rapprochés, Louis et moi. Il se révéla être un père affectueux bien que peu démonstratif, j’étais une mère attentive, aimant jouer avec eux. C’est pour mes deux fils que j’eus le plus d’attachement. Leur aînée, Marie-Thérèse, était à mon grand désespoir une enfant quelque peu orgueilleuse, Madame sérieuse, comme je la nommais, qui souriait rarement et manquait de modestie. Je l’obligeais à vivre et à se vêtir comme les enfants des domestiques avec lesquels elle était élevée. Je ne doute pas de sa rancœur envers moi et de sa jalousie à l’égard de ses frères.

Louis-Charles fut plus vigoureux que son frère aîné qui décéda en 1789. Le malheur ayant déjà frappé puisque ma petite Sophie nous avait quittés en 1786, quelques mois après sa naissance.

3 Et si l’Histoire nous rapprochait ?

Yola, les doigts engourdis par une frappe incessante, enregistra son document et éteignit l’ordinateur. Épuisée, elle se coucha sans manger. Les yeux mi-clos, ce visage aux traits réguliers, dont le regard céruléen l’avait enveloppé de douceur, s’imposa à elle. L’avait-il vraiment observée ainsi ? Ou était-elle seulement hypnotisée par son charme ? Elle se répéta son prénom : Axel… Axel. Décidément, la coïncidence était trop flagrante pour en être une. Elle se promit, dès le lendemain, de percer ce mystère. Le sourire aux lèvres, elle s’endormit, ses bras entourant amoureusement l’oreiller.

Elle fut la première à pénétrer dans l’amphithéâtre. Comme la veille, elle s’installa au premier rang ; tout à la fois anxieuse et excitée, guettant sa venue. Les étudiants déferlèrent par petits groupes, s’asseyant bruyamment sur les bancs supérieurs. Une jeune femme prit place à côté d’elle. Elle lui sourit et se présenta :

— Je m’appelle Johanna, et toi ?

— Yola. Enchantée.

— Tu es de Bordeaux ? demanda-t-elle.

— Non, je viens de Gujan-Mestras. Et toi ?

— Libourne. Tu y es déjà allée ?

— Non, jamais. J’ai quitté ma ville natale pour la première fois il y a deux ans, c’est à peine si je commence à connaître Bordeaux. Je ne t’avais jamais vue jusqu’à présent, tu n’as pas commencé le cursus en première année ?

— Non, j’ai fait Lettres modernes et j’ai bifurqué en double licence. Et toi, tu as pris quoi comme option ?

— Lettres aussi.

Cette fille était joviale et très sympa. Cette conversation et ce ton amical n’étaient pas dans ses habitudes, mais il n’était pas non plus pour lui déplaire. Se pourrait-il que cette Johanna devienne son amie, et transcende le caractère austère de la vie de Yola depuis son entrée à la fac ? Elle la gratifia d’un sourire de contentement.

Axel entra, sa serviette en cuir glissée sous le bras. Yola sentit alors son cœur battre la chamade. Allait-il jeter un oeil dans sa direction ? Le professeur monta sur l’estrade, déposa ses documents sur le bureau, son regard balaya l’assemblée, s’arrêtant un instant sur Yola. Était-ce elle ou avait-elle bien perçu le petit sourire lancé à son attention ? Peu lui importait, elle était tout à coup seule au monde, submergée par un frisson de plaisir. Le temps que dura le cours, elle entendit plus qu’elle n’écouta les paroles sortant de sa bouche. Elle regarda sans les comprendre les phrases que ce dernier écrivait au tableau. L’heure se déroula sans qu’elle en prenne conscience si bien qu’elle sursauta lorsque les voix et les rires des étudiants quittant l’enceinte atteignirent ses oreilles. Johanna rejoignit le groupe en lui lançant :

— À plus tard, Yola.

Elle rassembla ses feuillets en s’apercevant, honteuse, qu’elle n’avait rien noté. La marée humaine ayant déserté les lieux, elle entendit une voix l’interpeller :

— Mademoiselle Montignac, puis-je vous parler ?

Un peu impressionnée par le ton solennel, elle s’avança jusqu’à l’estrade.

— Oui, monsieur, répondit-elle sans oser le regarder.

— Vous ne m’avez pas paru très attentive pendant le cours, le sujet ne vous passionne plus ? Où est-ce parce qu’il n’a aucun secret pour vous, que vous n’avez pris aucune note ?

— Non, pas du tout ! Je suis très intéressée, mais… l’exercice que vous nous avez donné occupe toutes mes pensées, mentit-elle.

— Oh, je vois. C’est bien, mais vous ne devez pas en oublier le sujet général de ce semestre. Si vous n’écoutez pas pendant les cours, vous aurez des lacunes qu’il vous faudra combler par un travail personnel supplémentaire.

— Oui, je sais… Je vous remercie de votre sollicitude, répondit-elle en rougissant de plus en plus. Elle se sentit idiote, comme une enfant prise au piège de ses sentiments inavouables. Mais une petite lueur de satisfaction éclaira ses prunelles, car elle en était certaine, il l’avait observée durant tout le cours !

— Puis-je connaître le thème que vous avez choisi ? demanda-t-il

— Le complot à l’œillet.

— Il y a là matière à transformer le déroulement de l’histoire, en effet. Vous semblez porter beaucoup d’intérêt à cette anecdote, en connaissez-vous les protagonistes ?

— La plupart. J’ai une affection particulière pour Marie-Antoinette, et son injuste destin. Elle ne méritait pas d’être guillotinée.

— Je suis bien d’accord avec vous. Pour son plus grand malheur, elle fut entourée de gens peu scrupuleux, haïssant la monarchie et ceux qui la représentaient. Ses proches, ceux qui l’aimaient, n’eurent pas assez de pouvoir pour la sauver, malheureusement.

— Axel de Fersen par exemple, osa Yola timidement.

Le professeur marqua un temps d’arrêt pour observer la jeune fille. Elle le regardait avec intensité, guettant sa réaction. Il baissa la tête, ses yeux fixant le bureau, avant de répondre :

— Oui, par exemple. Il fut un ami fidèle, mais ne put lui venir en aide. Lâché par son pays, par les cours étrangères, il fut le témoin impuissant de cette tragédie…

Il n’ajouta rien et tous deux restèrent silencieux, comme murés dans leur propre tristesse. Yola, de plus en plus intriguée par la similitude de son patronyme, se jeta à l’eau en demandant :

— Vous êtes Suédois, professeur… Est-ce une coïncidence que vos nom et prénom ressemblent à ceux du comte Axel de Fersen ?

— Je savais que cela ne vous avait pas échappé. Mais il est tard et je suis attendu. Nous parlerons de tout cela une autre fois. Au revoir, mademoiselle Montignac.

Il avait à peine terminé sa phrase qu’il avait déjà disparu. Elle souffla un « au revoir Professeur Farsen » inaudible.

Une joie profonde l’envahit cependant à l’idée que son professeur l’avait observée pendant le cours. Qu’il avait remarqué son manque de concentration, et qui sait, sa rêverie. Il était donc attentif, se souciait d’elle. Il lui paraissait évident que son professeur n’avait d’yeux que pour elle. D’ailleurs ne lui avait-il pas seulement parlé à elle ? Elle commençait intimement à penser que des sentiments particuliers étaient susceptibles de germer en lui. D’ailleurs, chaque fois qu’ils étaient en présence l’un de l’autre, tout dans son attitude le lui prouvait.