Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Dieses Werk listet die 66 Dome Frankreichs auf, die von den Hugenotten verwüstet wurden und geht auf den Kontext dazu ein.

Das E-Book Zerstörte Kathedralen, treulose Hirten wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

Frankreich, Hugenotten, Religionskrieg, Dome, Zerstörung

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 109

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

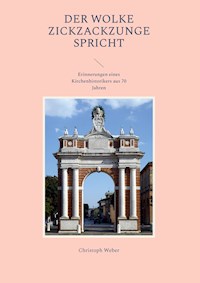

Die Ruinen der Kathedrale von Maillezais (Dep. Vendée), gesprengt im Jahre 1587

INHALT

V

ORWORT

I. E

INLEITUNG

Drei maßgebliche Werke und ihre Lücken (Dale K. Van Kley, Arlette Jouanna, Patrick Cabanel)

Langfristige Verdrängung: Die Nachfrage von Nicole Bertin, Das Monumentalwerk von Louis Réau

Neue Wege, um einen Katalog der zerstörten Kathedralen zu finden

Zerstörte und nicht zerstörte Dome: zwölf Beispiele einer Rettung

Nicht residierende Bischöfe als Mitursache der Zerstörungen: Die abwesenden Erzbischöfe Frankreichs (ca. 1550-1590)

II. V

ERZEICHNIS DER ZERSTÖRTEN

K

ATHEDRALEN

F

RANKREICHS

(1562-1598)

A) E

RZBISTUM

A

RLES

1.

Saint-Paul-Trois-Chateux

B) E

RZBISTUM

A

IX

-

EN

-P

ROVENCE

2.

Sisteron

3.

Gap

4.

Riez

C) E

RZBISTUM

N

ARBONNE

5.

Alet

6.

Saint-Pons-de Thomières

7.

Lodève

8.

Nimes

9.

Montpellier

10.

Béziers

11.

Uzès

12.

Agde

D) E

RZBISTUM

T

OULOUSE

13.

Saint-Papoul

14.

Pamiers

15.

Montauban

16.

Lavaur

17.

Lombes

E) E

RZBISTUM

A

UCH

18.

Lescar

19.

Lectoure

20.

Oloron

21.

Bazas

22.

Aire

23.

Tarbes

24.

Comminges

F) E

RZBISTUM

B

ORDEAUX

25.

Agen

26.

Angoulème

27.

Luçon

28.

Maillezais

29.

Périgueux

30.

Poitiers

31.

Saintes

32.

Sarlat

33.

Condom

G) E

RZBISTUM

E

MBRUN

34.

Embrun

35.

Glandèves

36.

Senez

37.

Digne

H) E

RZBISTUM

V

IENNE

38.

Vienne

39.

Valence

40.

Die

41.

Grenoble

42.

Viviers

I) E

RZBISTUM

L

YON

43.

Lyon

44.

Mácon

45.

Chalon-sur-Saône

K) E

RZBISTUM

B

OURGES

46.

Bourges

47.

Mende

48.

Castres

49.

Vabres

50.

Cahors

51.

Albi

L) E

RZBISTUM

T

OURS

52.

Tours

53.

Nantes

54.

Le Mans

55.

Angers

M) E

RZBISTUM

S

ENS

56.

Orléans

57.

Meaux

58.

Auxerre

N) E

RZBISTUM

R

EIMS

59.

Soissons

60.

Boulogne

O) E

RZBSTUM

R

OUEN

61.

Rouen

62.

Lisieux

63.

Bayeux

64.

Coutances

6

5.

Avranches

66.

Séez

III. SCHLUSSWORT

IV. LITERTURVERZEICHNIS

VORWORT

In diesem Büchlein wird strikt nur das behandelt, was der Titel verspricht. Das heißt, hier findet der geneigte Leser keine Erörterungen über die psychischen oder sozialen Grundlagen des Bildersturms, keine strategischen Details zu den Religionskriegen oder der mühsamen Kunst der Pazifikationen, keinen kulturanthropologischen Diskurs zum Thema Gewalt oder Massaker: zu all dem gibt es eine reichhaltige moderne und zeitgenössische Literatur. Was mich interessiert, ist die Statistik der zerstörten französischen Kathedralen. Wer mir darin folgt, wird nicht enttäuscht werden und, nebenbei, einiges Neues sogar zum Thema Papstgeschichte erfahren.

Denn während der Recherche zu den zerstörten, ikonoklastisch verwüsteten, geplünderten und oft auf scheußliche Weise geschändeten Kirchen fanden sich immer mehr Vorgänge, die mit der Abwesenheit der Bischöfe zusammenhingen. Und diese Abwesenheit der Hirten war wiederum kein bloßes individuelles Versagen, sondern notwendige Folge der Ausbeutung der Bistumseinkünfte, sowohl seitens der Päpste als auch seitens der Könige von Frankreich. Dies im Rahmen des mir möglichen nachzuzeichnen, war am Ende der Recherche meine Hauptaufgabe.

Düsseldorf, Dezember 2023

I. EINLEITUNG

1. DREI MAẞGEBLICHE WERKE UND IHRE LÜCKEN(DALE K. VAN KLEY, ARLETTE JOUANNA, PATRICK CABANEL)

Die acht Religionskriege in Frankreich (1562-98) gehören zu den Themen, die unerschöpflich scheinen, ähnlich wie das Grand Siècle Ludwigs XIV, die große Revolution und das Abenteuer Napoleons. Die Regalwände von Literatur, die es zu solchen epochalen Ereignissen gibt, auch nur ansatzweise zu kennen, ist dem Autor dieser Studie nicht gegeben.1

Dennoch glaube ich, auf einen merkwürdigen Sachverhalt aufmerksam machen zu sollen, dessen auffällige Vernachlässigung mir im Laufe der Jansenismus-Studien begegnet ist: es gibt bis heute kein Verzeichnis aller von den Hugenotten zerstörten Kirchen, ja nicht einmal einen Katalog der zerstörten Kathedralen, die dem Ikonoklasmus der Jahrzehnte nach 1561 zum Opfer gefallen sind. Dass ein solcher Katalog aber von hohem Interesse ist, da er nicht nur das ausmaß der Zerstörungslust und die entsprechende Vergeltungswut der Gegner deutlich macht, sondern auch grundsätzliche Fragen zum Phänomen des reformierten Ikonoklasmus aufwirft, zeigt ein rascher Blick in drei moderne Werke, in denen der gegenwärtige Stand der Diskussionen sichtbar wird.

Da ist als erstes das international anerkannte Buch von Dale K. Van Kley, „The Religious Origins of the French Revolution. From Calvin to the Civil Constitution, 1560-1791“, Yale Univ. Press, 1996, zu nennen, in dem mit bewundernswerten weitläufigen Quellenstudien die These entwickelt wird, dass in Frankreich die Reformation und ihr Scheitern, dann der Jansenismus und sein Scheitern am Ende auch die Große Revolution habe scheitern lassen. Ohne dass es expressis verbis gesagt wird, steht im Hintergrund die angelsächsische Revolutionsgeschichte, die unter dem siegreichen Einfluss des Kalvinismus die großen revolutionären Umstürze des 16., 17. und 18. Jahrhunderts erfolgreich zum Sieg geführt hatte. ein entscheidendes Kapitel am Anfang des Werkes trägt den Titel „From Calvin to Quesnel“ (S. 15-74) und reiht sich damit in die Tradition jener Polemiker ein, die den Jansenismus als versteckte Fortsetzung des Kalvinismus deuteten: eine etwas merkwürdige Interpretation für einen bewusst reformierten Autor, worauf hier nicht näher einzugehen ist.

Blickt man in diesem Kapitel auf die Seiten, die der Epoche der Religionskriege gewidmet sind (S. 16-31), so findet man zwar eine gelehrte Diskussion über die Theoretiker des Absolutismus, aber nicht die Realität dieser Kriege, am wenigsten über die Zerstörung von Kirchen und die dabei vorgefallenen Gräueltaten. Dass aber die Niederlage der Hugenotten eventuell genau hier ihren Grund hatte, bleibt gänzlich außerhalb des Gesichtskreises des Autors. Wir werden noch auf die systematische Verschweigung der Kirchenzerstörungen eingehen.

Das zweite Werk, das auf technisch höchstem Niveau sein Thema behandelt, ist das von vier Gelehrten der Universitäten Montpellier III und Lyon verfasste Buch Histoire et Dictionnaire des guerres de religion (Edition Robert Laffont) 1998, 2015 im Umfang von 1526 Seiten. Hauptautorin ist Arlette Jouanna, welche die zentralen Teile über die Kriege sowie einen Dictionnaire zu dieser Zeit verfasst hat. So bewundernswert diese Leistung in ihrer Detailgenauigkeit, analytischen Kraft und bibliographischen Vollständigkeit auch ist, so sucht man vergeblich nach einer irgendwie gearteten, auch nur exemplarischen Zusammenstellung der Kirchenverwüstungen. Auch ist nicht zu übersehen, dass die Autorin bei den Kalvinisten generell Klugheit und Moderation erblickt, bei den Katholiken aber Zorn, Ressentiment und irrationale Wut. Man vergleiche die Darstellung der ersten drei Religionskriege (1561-1570) auf ihren Seiten 110-184.

Das dritte jüngst erschienene Werk, das hierhin gehört, ist die Histoire des protestants en France XVIe-XXIe siècle von Patrick Cabanel (2012), im Umfang von 1502 Seiten. Der Autor wird von einem echten Streben nach Objektivität getragen, und das heißt: den Standpunkt der Katholiken erkennen und, was wichtiger ist: er beschönigt die Massaker der Hugenotten nicht, die zwar punktuell nie das Ausmaß der Bartholomäusnacht erreichten, aber in der Fläche Frankreichs, d.h in den Städten und Dörfern, den Klöstern und der tausendfachen Vielzahl der beschädigten Kirchen eine ebenso „verbrannte Erde“ hinterließen, besonders wenn man beachtet, dass sich wohl nie mehr als 15 Prozent der Gesamtbevölkerung zu Eglises reformées bekannten.

Dem Ikonoklasmus der Hugenotten widmet Cabanel die Seiten 216-223, d.h. ein halbes Prozent seines Werkes, und selbstverständlich gibt es keine Liste der zerstörten Kathedralen. Man findet daher auch keine Erklärung, warum die Casseurs, also die Männer, welche konkret die Verwüstungen vornahmen, auch die Gräber aufbrachen und die Leichen zerstückelten und verbrannten.

Damit brachen sie ein Tabu, das zu den stärksten im menschlichen Leben gehört. Man muss als Historiker stärker als üblich mit dem Grauen und Entsetzen rechnen, die derartiger Frevel bei der Gegenseite hervorrief. Auch das Beschmutzen von Altären und Taufbecken mit Exkrementen gehört hierher. Dabei hatte Calvin ja die Taufe als zentrales Sakrament beibehalten.

Soviel zu diesen drei Werken aus unserer Gegenwart; es ließen sich noch viele andere Beispiele beibringen. Hier sei nur der merkwürdige Sachverhalt erwähnt, dass selbst in heutigen Wikipedia-Artikeln zu diversen französischen Bistümern zwar ausführlich auf die Bartholomäusnacht eingegangen wird, vorhergehende Kirchenzerstörungen aber unerwähnt bleiben. In unserem Hauptteil findet man Belege für diese Tendenz. Da bis heute der Kalvinismus als Vorläufer der Republik gesehen wird, die Katholiken aber als Monarchisten, ist dieses an sich absurde Phänomen verstehbar. Darauf gehen wir jetzt näher ein.

2. LANGFRISTIGE VERDRÄNGUNG. DIE NACHFRAGE VON NICOLE BERTIN. DAS MONUMENTALWERK VON LOUIS RÉAU

Verschiedene andere Autoren (Crouzet, Christin, El-Kenz) haben sich in den letzten Jahrzehnten mit dem Phänomen der Gewalt im 16. Jahrhundert befasst, bis hin zur Einordnung der Massaker – der Begriff beginnt mit den Religionskriegen allgemein verbreitet zu werden – in die Menschheitsgeschichte. Ein Massacre liegt vor, wenn außerhalb von "offiziellen“ Kriegshandlungen eine Mehrzahl von Menschen ohne Gerichtsverfahren getötet, also ermordet werden.2

Typisch für Massaker sind die Tötung von Wehrlosen, z.B. ganzen Familien, aber auch von Kriegsgefangenen, von unbewaffneten Priestern, Klosterbrüdern, von bloß Verdächtigen, von Personen, denen freier Abzug zugesichert war usw.

Damit beschäftigen wir uns hier nicht. Nur selten erwähnen wir einige Grausamkeiten, die unmittelbar mit den Ikonoklasmen verbunden waren.

Man kommt dabei nicht umhin, sich zu fragen, warum den Kirchenzerstörungen nicht der Platz in der Geschichtsschreibung eingeräumt wird, der ihnen objektiv zusteht. Die Regionalhistorikern Nicole Bertin hat 2015 einen Internet-Blog veröffentlicht, dem sie den Titel gab: 1568-1570: quand les Huguenots détruisaient les églises de Saintonge. Diese westfranzösische Landschaft nördlich von Bordeaux war von den Verwüstungen besonders betroffen.

Pourquoi parle-t-on si peu de l'acharnement des Huguenots contre nos pauvres églises? Tout simplement parce qu'il règne une véritable omertà sur le sujet.

Bertin sieht die Ursache für die Verdrängungen oder wenn man will der Verschweigung der Zerstörungen bereits im 16. Jahrhundert festgelegt: die zahlreichen Pazifikationen, mit denen die einzelnen Bürgerkriege endeten, hätten ein absolutes Schweigen über die erfolgten Kriegsverbrechen vorgeschrieben; die Generalstaatsanwälte erhielten ein Verbot, irgendwelche Prozesse einzuleiten, so z.B. im Frieden von Saint-Germain vom 8. August 1570.3Il était interdit, sous peine de mort, d'évoquer ces temps d'épouvante et d'inquiéter les responsables des ruines qu'on avait à peine le droit de mentionner. Les édits de pacification imposaient le devoir de l'oubli.

Die schon schriftlich niedergelegten Enquêtes wurden zerrissen und verbrannt, wobei die Magistrate der Tribunale, oft selbst Kalvinisten, eifrige Hilfe leisteten. Erst nach 1680 versuchten einzelne Behörden, verstreute Akten aufzuspüren. Tatsächlich hat sich zwar nicht viel, aber genügend Material erhalten, wie man nach 200jähriger Forschung sagen darf.4

Im 19. Jahrhundert begann dann aber auch auf breiter Front die Victimisation – wie es Bertin nennt – der Hugenotten: es kam zu einer Identifizierung der Protestanten mit der III. Republik, und von diesem Zeitpunkt an, also seit etwa 1878, setzte dann eine quasi-offizielle omertà bezüglich der hugenottischen Untaten ein, während le cléricalisme mit der Bartholomäusnacht dauerhaft identifiziert wurde.

Soweit das zwar quellenmäßige, aber auch wieder einseitige Bild, das uns Bertin bietet. Ich stutzte schon gleich über den Begriff nos pauvres églises! War es nicht so, dass gerade der Reichtum zahlreicher Kirchen an Gold- und Silberschätzen, auch die extrem teuren Luxustextilien ein Hauptmotiv für die hugenottischen Plünderer waren?

In der Saintonge, wo praktisch alle Kirchen, bis hin zu den Kapellen in den Dörfern zerstört wurden, mag es anders gewesen sein: bei den Kathedralen war neben der ikonoklastischen Wut stets auch die Gier nach dem Gold der Reliquienschreine und dem Silber der liturgischen Geräte, dann auch der Bronze der Glocken und dem Blei der Dächer am Werke, übrigens auch dem Messing irgendwelcher anderer Geräte.

Inmitten unserer unvermeidbar skeptischen Sicht auf die Historiographie ragt ein zweibändiges, großformatiges Werk wie ein Leuchtturm empor: Louis Réau (de l'Institut): Histoire du Vandalisme. Les Monuments détruits de l'art français, 2 Tom., Librairie Hachette 1959.

Der erste Band dieses großen Kunsthistorikers und Konservators5 behandelt die Zeit vom Hochmittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, davon der zweite Hauptteil die Periode der Religionskriege, und das heißt soviel wie Le Vandalisme huguenot. Dass Réau in keinem von mir konsultierten Buch benutzt wurde, ist eine Schande. Und ein Beweis dafür, dass die von Bertin konstatierte Omertà bis heute existiert.

Réau behandelt, nach historischen Regionen geordnet, alle wichtigen Zerstörungen von Kunstwerken, soweit ihm dies nur möglich war, also nicht nur Kathedralen, sondern auch Stifts-, Pfarr- und Klosterkirchen. Letztere waren ja ein besonderer Gegenstand es Hasses, wie sich an vielen der ehrwürdigsten Abteien wie St. Martin in Tours, an Cluny, Jumièges und der großen Karthause zeigte. Was aber auch Réau nicht möglich war, blieb ein vollständiger Katalog der zerstörten Kathedralen.

3. NEUE WEGE, UM EINEN KATALOG DER ZERSTÖRTEN KATHEDRALEN ZU FINDEN

Bei den Historikern des 16. und 17. Jahrhunderts waren keine exakten Angaben über die Zahl der verwüsteten Kirchen zu erwarten. Dazu fehlten alle Voraussetzungen. Jacques Dubourg zitiert in seinem Buch Les Guerres de Religion dans le Sud-Ouest, Bordeaux 1992, S. 123 den sehr stark verbreiteten Historiker Mézeray, der von 20.000 verbrannten Kirchen und beinahe 150 Kathedralen sprach, die geplündert oder verwüstet worden seien! Imaginäre Zahlen, denn es gab in Frankreich um 1570 doch nur 112 Bistümer.