Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions Dricot

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

L’histoire vraie d’une famille de 1924 à 1984.

Pour quelle raison ai-je envie, par moments, de mettre sur papier ces quelques souvenirs ?

Le temps a depuis longtemps balayé les cendres de ceux qui sont au centre de ce récit.

Peut-être ai-je envie de vous présenter ces deux familles, séparées par les frontières, par leurs langues, par leurs vécus et, pourtant, réunies par leurs enfants.

De la Belgique vers la Tchécoslovaquie, en passant par la France et l’Allemagne, vous retournerez de nouveau en Belgique.

Découvrez dans ce récit les destins d’une mère et d’une fille entre la Belgique et la Tchécoslovaquie en passant par la France et l’Allemagne.

EXTRAIT

Il était passé minuit, quand la fille d’Esther et de Giàcomo vint au monde. Louise la déposa dans les bras de la jeune mère. Un hurlement déchira le silence des lieux.

— Nooon, ce n’est pas ma fille, c’est un singe !

De longs poils noirs recouvraient le visage et le corps de bébé.

Louise reprit la petite et caressa les cheveux châtain foncé d’Esther.

— Du calme, les poils tomberont d’ici peu, dit Louise. Elle doit avoir une peau très fragile, c’est pour ça. Eh, dites, Esther, quel prénom voulez-vous lui donner ?

— Anna.

À PROPOS DE L'AUTEUR

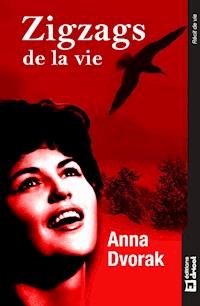

Anna Dvorakova (Dvorak) est née à Prague (ex-Tchécoslovaquie) en 1944. Après avoir été bibliothécaire à Prague, elle est venue en Belgique où elle a été, entre autres, conductrice des trams à Bruxelles, employée de bureau et, finalement, administrateur de sociétés à Bruxelles et à Vincennes (France). Après avoir pris sa retraite, elle s’est mise à sérieusement exploiter son hobby d’enfance : la peinture. Depuis 2003, elle expose en Belgique, en France, en Italie et ailleurs. Cette activité artistique, uniquement axée sur l’abstrait, l’a incité à écrire son premier livre :

Zigzags de la vie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Avant-propos

Pour quelle raison ai-je envie, par moments, de mettre sur papier ces quelques souvenirs ?

Le temps a depuis longtemps balayé les cendres de ceux qui sont au centre de ce récit.

Peut-être ai-je envie de vous présenter ces deux familles, séparées par les frontières, par leurs langues, par leurs vécus et, pourtant, réunies par leurs enfants.

De la Belgique vers la Tchécoslovaquie, en passant par la France et l’Allemagne, vous reviendrez à nouveau en Belgique.

En introduction, il faut préciser que nous étions à la maison plutôt taiseux. On n’avait pas l’habitude de demander des pourquoi et des comment. Il ne m’est jamais venu à l’idée de poser des questions à mes parents ou à mes grands-parents sur leur passé ou leurs sentiments. Comme on n’avait jamais dit « je t’aime ».

Pudiques ? Renfermés ? Je ne sais pas trop. Il y a des liens qui viennent de soi et qu’on n’a pas besoin de souligner.

Anouchka

Première partie

Esther 1924-1941

Quelques précisions :

Avant de vous raconter l’histoire d’Esther, je vous livre quelques dates pour vous aider à vous y retrouver. Les méandres de son histoire s’entrelacent et vous pourriez vous y perdre.

Esther, née en janvier 1905, était l’aînée de trois filles, les autres étaient Clémence et Marie-Jeanne. Sa mère, Stéphanie, était d’origine flamande, d’où le bilinguisme parfait d’Esther et de ses sœurs. Comme la plupart des enfants de ce temps-là, elle finit sa scolarité à douze ans.

On maria Esther très jeune, en avril 1922, avec Jules, né en octobre 1862.

Esther avait déjà eu un enfant mort-né un an avant la naissance d’Anna, née à Dijon en septembre 1924. Esther dut laisser sa fille à Dijon et retourna en Belgique où elle rencontra Pierre, son aîné de trois ans.

Jules décéda en 1927. Esther put ramener sa fille en Belgique un an après le décès de Jules et épousa Pierre en juin 1930.

Ils habitèrent d’abord à Marcinelle et, vers 1935-36, déménagèrent à Ostende où habitait déjà Clémence, la sœur d’Esther.

Anna alla pendant une année scolaire en internat à Eupen où elle apprit l’allemand, puis elle rejoignit ses parents à Ostende.

Voici l’histoire d’Esther.

Dijon – 1924.

L’aube à Montpellier était radieuse, prometteuse d’une belle journée. En cette fin de septembre, l’air frais matinal de l’automne céderait bientôt la place au petit vent de l’été tardif.

Par contre, à la gare, il n’y avait que de la fumée des locomotives qui faisait tousser de nombreux voyageurs. Tout le monde courait à gauche ou à droite pour trouver le bon train ou bien l’un ou l’autre des amis qui venaient d’arriver.

Elle ne faisait pas attention à son entourage, le train était déjà à quai et allait bientôt partir.

— Il faut se dépêcher, se disait-elle en plongeant vers le premier wagon du convoi qui se présentait devant ses yeux.

Le couloir était dégagé, donc elle passa sans encombre et chercha une place près de la fenêtre pour pouvoir se caler plus confortablement, son dos lui faisait mal depuis plusieurs jours. Après une nuit blanche et l’énervement de la veille, il lui fallait du repos.

— Et la voilà, la place rêvée ! se dit-elle.

Il y avait une grosse dame à droite au début de la rangée, mais au fond, près de la fenêtre, restait une place. Elle se faufila jusqu’au bout du compartiment et tomba presque sur le siège. Quelqu’un était assis juste en face, partiellement couvert par un manteau. Elle s’appuya avec un soupir d’aise, en serrant fortement son bagage contre elle, et s’endormit tout aussi vite.

Ne sachant pourquoi, elle s’éveilla. Depuis combien de temps dormait-elle ? La journée devait être déjà bien entamée, le soleil ne venait déjà plus par sa droite, il devait éclairer l’arrière du train, donc on prenait la direction du nord. Un frisson la secoua, le temps s’était rafraîchi, ce n’était plus l’été tardif, c’était l’automne.

Le mouvement du wagon la ballottait de droite à gauche et, au freinage, son corps était repoussé vers le dur dossier de la troisième classe. Le vieux monsieur en face d’elle, le visage tout ratatiné enfoui dans une sorte de foulard tacheté par la bave qui s’échappait de ses lèvres, lui faisait penser à son mari. Seulement, Jules avait un ventre bedonnant tandis que ce vieux était comme une branche desséchée.

Le roulis du train lui donnait parfois envie de vomir, le bébé poussait fortement avec ses jambes contre son ventre et les projetaient dans tous les sens. Sa naissance approchait, ce qui ne l’empêchait pas de penser à Giàcomo et à son dernier geste, pour lui dire définitivement adieu.

Il avait levé le bras en la repoussant un peu et d’un coup, sa voix l’avait caressée :

— Mia cara, Esther, rentre chez ton mari, je ne peux rien pour toi.

Un coup de tonnerre ! Elle n’avait pu que souffler :

— Pourquoi ?

L’impatience avait gagné Giàcomo :

— Tu sais bien, nous n’avons rien, même pas un endroit où aller. Je vais retourner en Sicile, voir si ma sœur peut m’aider. Mais elle ne pourra jamais nous prendre en charge, avec un bébé à la clé… Tu comprends ?

Oui, oui, elle comprenait, mais pourquoi, pourquoi ce revirement ? Il n’y avait pas un an, quand ils avaient fait connaissance lors d’un bal dans le village où elle avait habité avec son mari, les promesses d’une vie commune jaillissaient de sa bouche et maintenant…

Le feu de ses caresses l’avait consumée. Quelle différence avec la prise rapide de son vieux mari, sans un mot de tendresse, rien qu’avec le désir de concevoir un héritier pour « son hôtel » ! Pour lui, elle n’était qu’une main-d’œuvre gratuite, qu’une femme de chambre, sa servante, et rien de plus.

On l’avait mariée juste un peu après ses 17 ans en lui affirmant :

— Tu auras une belle vie, de jolis vêtements et à manger tous les jours.

Sa petite sœur, sa cadette de quatre ans, avait écarquillé ses yeux verts :

— Alors tu seras riche, dis, Esther ?

Riche ? Sa sœur avait dit riche ? Elle n’avait rien. Une jupe de rechange dans son baluchon ; était-ce la richesse ?

Dans l’armoire de leur chambre à Mornimont, Jules lui avait aménagé une petite place pour ses vêtements : une robe d’apparat qu’elle n’avait pu porter que lors des sorties avec son mari, quelques vieilles jupes oubliées par sa première femme et le peu de robes qu’elle avait apportées avec elle, après leur mariage.

Elle avait regardé Giàcomo insensible à sa détresse, indifférent à l’avenir de leur enfant.

D’un coup, son bouillant caractère avait repris le dessus :

— Si c’est comme ça, voilà !

La gifle avait laissé les marques sur sa joue mal rasée et Esther avait tourné le dos comme une reine, poussant en avant son ventre proéminent.

Une idée lui avait traversé l’esprit. En arrivant à Montpellier, elle avait trouvé un emploi dans un bistrot avant que sa grossesse ne puisse plus passer pour un embonpoint. L’homme avait été compréhensif.

Il l’avait réengagé pour ces quelques jours qu’il avait fallu pour payer le train.

Maintenant, c’était fait, elle approchait déjà de Dijon. La moitié du chemin était derrière elle. Pourvu que le bébé attende un peu.

— Vous êtes encore une gamine et déjà presque maman. Que faites-vous seule dans ce train ?

Où est votre mari ? Il me semble que le bébé se prépare à voir le jour.

La voix chevrotante du vieux d’en face la mit mal à l’aise.

— En quoi ceci vous regarde-t-il ? Et le bébé ne naîtra pas avant une quinzaine.

— Oh que non, il me semble qu’il va vite arriver.

Esther, incrédule, le regardait :

— Comment pouvez-vous dire ça ? Ses mains se tortillaient dans son giron.

— Simplement, je le vois ! J’en ai vu naître des centaines. Je suis médecin. Je m’appelle Perrot.

Un voile recouvrit les yeux verts d’Esther, du même vert insolite que ceux de ses sœurs, Clémence et Marie-Jeanne.

La douleur la transperça, la fit se plier en deux.

— Je vous l’avais bien dit, dit Perrot.

— Pitié, taisez-vous, j’ai trop mal.

— Le train arrive dans la gare dans peu de minutes. Vous devriez allez vite à l’hôpital.

— Quel hôpital ? Je n’en connais pas à Dijon. Je ne connais personne à Dijon. Je dois rentrer à la maison, en Belgique.

Un hoquet la secoua.

— Jeune femme…

— Esther.

— Esther, on m’attend à la gare, j’irai avec vous ; ma sœur Louise est sage-femme à l’hôpital le plus proche, vous y serez bien.

— Oui, répondit-elle, le souffle coupé par une autre contraction.

Le train entra en gare, le flot de voyageurs se déversa sur les quais remplis de monde, de bagages et de fumée qui la fit tousser. Un jeune homme d’une quinzaine d’années accourut et cria :

— Mon oncle, mon oncle, me voilà ! Maman ne pouvait pas venir !

— Jeannot, te voilà, qu’arrive-t-il à Louise ?

— M’man m’a seulement dit qu’elle est avec Mariette. Elle rentrera dès que possible.

— Bien, Jeannot. Nous avons une urgence. Voici Esther, son bébé est pressé. Tu nous conduiras à l’hospice des bonnes sœurs, c’est le plus près. Et prends ma valise et ce baluchon-là !

— Esther, vous n’avez que ça ?

Il montra du doigt le maigre bagage en tissu gisant aux pieds d’Esther.

— Oui, c’est tout.

La journée avançait, le soleil timide de fin septembre ne chauffait pas fort et Esther s’était mise à grelotter.

— Dépêche-toi, Jeannot, c’est urgent.

Le gamin les entassa dans un chariot tiré par un solide cheval. Une dizaine de minutes plus tard, ils étaient devant le couvent des Sœurs de Jésus qui abritait aussi un hospice.

***

— Docteur Perrot, nous vous tiendrons au courant et votre sœur est déjà prévenue.

Sœur Marie-Ange lui serra la main et l’accompagna jusqu’à la grille. Esther était déjà dans la salle, le bébé s’annonçait.

Les maigres rayons du soleil couchant zébraient les dalles et laissaient une sorte de voile dans la pièce. On aurait dit qu’il y avait des fées dans les airs. Elles esquissaient un ballet, paisiblement, avec une sorte de bienveillance.

— Esther, est-ce votre premier enfant ?

La tête de Marie-Ange s’approcha de la bouche crispée de douleur.

— Non.

Les perles humides montaient dans les yeux verts.

— J’ai perdu mon premier en été, l’année dernière ; le docteur m’a dit que j’avais dû soulever quelque chose de trop lourd. Jules, mon mari s’était fâché et m’avait battue.

Elle avait la tête tournée vers l’oreiller, les larmes mouillaient le tissu.

— Ne pleurez pas. Cette fois, vous aurez votre bébé, vous verrez.

— J’aimerais avoir une petite fille. Une princesse aux yeux bleus et cheveux noirs.

— Et si c’est un garçon, comment sera-t-il ? rétorqua Marie-Ange.

— Comme Giàcomo. Elle se tordit sous la douleur aiguë, puis eut un peu de répit.

Le soleil était déjà couché, la nuit s’installait et le bébé hésitait à venir.

Louise, sœur du docteur Perrot et sage-femme de métier, arriva enfin.

— On vous attendait, Madame Louise, dit Marie-Ange à cette petite femme toute en nerfs, fort ressemblante au vieux docteur, mais avec une bonne dizaine d’années de moins.

— L’enfant devrait bientôt arriver, c’est bien que vous ayez pu venir.

— Mariette a eu quelques ennuis après l’accouchement, j’y suis restée et ce n’est pas tout près.

***

Il était passé minuit, quand la fille d’Esther et de Giàcomo vint au monde. Louise la déposa dans les bras de la jeune mère. Un hurlement déchira le silence des lieux.

— Nooon, ce n’est pas ma fille, c’est un singe !

De longs poils noirs recouvraient le visage et le corps de bébé.

Louise reprit la petite et caressa les cheveux châtain foncé d’Esther.

— Du calme, les poils tomberont d’ici peu, dit Louise. Elle doit avoir une peau très fragile, c’est pour ça. Eh, dites, Esther, quel prénom voulez-vous lui donner ?

— Anna.

Trois jours étaient passés, Esther tenait Anna dans ses bras. Elle avait une princesse aux yeux bleus, aux cheveux noirs, la peau laiteuse comme de la porcelaine. Marie-Ange lui avait bien dit qu’il ne faudrait pas se fier à la couleur des yeux, presque tous les nouveau-nés ont des yeux bleus. N’empêche, la fierté était là.

Quelques jours passèrent paisiblement, ensuite ce fut la tempête.

La mère supérieure du couvent, sœur Marie-Ange, le docteur Perrot, Louise et encore un autre homme entièrement vêtu de noir entrèrent dans la chambre étroite où logeaient Esther et sa fille.

— Madame, dit ce dernier, nous avons pris connaissance de votre cas et nous vous faisons savoir notre décision. Vous êtes priée instamment d’écrire à votre époux, sieur Jules Pire, pour le mettre au courant de la naissance de votre fille et lui demander de venir vous chercher. Il pourra se faire remplacer, en cas de nécessité absolue, par une autre personne majeure, dûment désignée par lui. Il devra s’acquitter d’une somme que nous établirons le jour de votre départ selon la durée et les dépenses occasionnées par votre séjour dans ce couvent. Il faut lui préciser que nous ne pouvons pas vous garder après la date du 27 octobre de cette année.

Il leva la tête.

— Avez-vous bien compris cette ordonnance ? Il parlait d’une voix monotone et rapide, comme s’il avait honte de mettre à la porte une jeune fille de 19 ans. Il lui tourna le dos et s’en alla sans un regard en arrière, sans attendre l’acquiescement d’Esther.

Dès que la porte fut refermée, Marie-Ange accourut vers la chaise où Esther berçait la petite et tomba à genoux, comme pour une prière.

— Esther, ce n’est pas de notre faute, nous pensions pouvoir vous garder plus longtemps, c’est le juge, c’est parce que vous n’êtes pas majeure, parce que…

Les mots se précipitaient jusqu’au bégaiement.

— Savez-vous écrire, Esther ?

La mère supérieure se pencha vers le bébé en signant son front d’une croix.

— Oui, mais ceci est compliqué, je ne sais si je peux…

Elle avait surtout peur de parler de payement.

— Ce n’est rien, je le ferai à votre place, promit le docteur Perrot.

La lettre fut envoyée ; il faudrait attendre la réponse, patienter deux semaines.

La mi-octobre était pluvieuse, le froid s’installait, les feuilles mortes couvraient la pelouse devant la fenêtre de la chambre d’Esther. Ses yeux suivaient les tourbillons et repérèrent Jeannot, le neveu du docteur Perrot. Il était apprenti jardinier et venait parfois aider les sœurs pour l’enlèvement des feuilles et à l’entretien du jardin.

Il n’oubliait jamais d’apporter quelque chose à Esther, un fruit ou une douceur. Mais tout ceci n’était qu’un prétexte, car il venait surtout voir la petite Anna. Il était fasciné par ce bébé de trois semaines. Sa mère disait qu’il serait un jour un papa poule.

Jeannot entra dans la pièce où Esther venait coucher la petite. Elle le regarda et sourit :

— Tu viens voir la petite, n’est-ce pas ?

— Oui, bien sûr. Elle est mignonne comme tout. J’ai pensé qu’elle serait réveillée.

Jeannot voulut partir.

— Tu peux rester si tu veux. Je n’ai pas souvent de visite. Tout le monde a de l’ouvrage pendant la journée et, le soir, les visites sont interdites.

Jeannot s’assit sur le bord de la chaise à côté de berceau. Il était un peu timide devant Esther, malgré qu’elle lui ait donné la permission de la tutoyer depuis leur première rencontre à la gare.

— Comment vas-tu faire avec Anna, Esther ? Que dira ton mari ?

Esther réfléchit :

— Ce ne sera pas simple. Il ne croira pas qu’Anna est sa fille. Il va me battre, je suppose.

— Tu n’as pas peur ? s’inquiéta Jeannot.

— Si, j’ai peur, il a la main lourde. Que veux-tu que je fasse d’autre ? Je ne peux qu’attendre que cela lui passe. Je n’ai peur que pour Anna.

— Esther, et si tu restais ici ? Ce serait possible, non ?

Jeannot pensait avoir trouvé une solution idéale. Esther sourit en elle-même et revint à ses réflexions :

— Je lui ai promis l’obéissance lors du mariage. Je ne m’attendais pas à ce que j’ai dû subir. Je n’avais que dix-sept ans. J’étais naïve. L’amour, je l’ai connu avec Giàcomo. Enfin, je le pensais. En réalité, Giàcomo ne m’a pas vraiment aimée. Je faisais partie de ses conquêtes.

Les yeux d’Esther étaient humides. Elle n’avait pas l’habitude de se livrer à quelqu’un et, à plus forte raison, à un gamin de quinze ans.

Depuis sa tendre enfance, elle était habituée à se taire. La froideur de sa mère avait vite mis fin aux embrassades et aux épanchements.

Esther se souvenait vaguement de son père qui était marin et mourut quand elle avait sept ans.

Il rentrait après des jours passés en mer et il apportait à elle et à ses sœurs des coquillages. Il les serrait dans ses bras si fort que les fillettes en perdaient le souffle. Ils riaient tous ensemble.

Elles déménagèrent après sa disparition en mer et les courts et rares moments de bonheur s’évanouirent avec lui. Leur mère se battait pour chaque croûte de pain et Esther dut rapidement s’occuper de ses sœurs. Depuis ce temps-là, Esther ne se souvenait plus d’avoir reçu un baiser ou entendu un gentil mot.

À l’instant où elle avait tenu pour la première fois sa fille dans ses bras, elle s’était juré qu’elle serait une meilleure mère, tendre et patiente. Vaguement, elle sentait qu’elle devrait maîtriser son caractère bouillant.

Jeannot observa Esther. On dirait qu’il suivait les cheminements de ses pensées. Il la voyait si fière, si forte, si courageuse. Son jeune âge ne l’empêchait pas d’avoir une grande faculté de comprendre les gens qu’il aimait et Esther en faisait partie. Elle donnait l’impression d’être inflexible. Jeannot pensa que ce n’était qu’une façade pour protéger sa vulnérabilité. Il se leva et prit congé d’Esther, embrassa Anna et s’en alla.

Brusquement, la quiétude de l’après-midi fut interrompue.

La porte s’ouvrit grandement, les voiles noirs de veuve suivaient l’imposante stature de la mère d’Esther, Stéphanie. Malgré le long chemin, malgré la suie et la fumée des locomotives, le fumet de poisson et l’odeur de la ferme entrèrent en même temps. Deux pas, une solide gifle, un cri :

— Traînée !

Esther se tenait la joue, voulut dire quelque chose.

— Silence ! Ton mari refuse de payer quoi que ce soit ! Il m’a traitée comme je n’ose pas dire et il m’oblige de payer tes frasques. Sinon… Enfin, ceci ne te regarde point. Ramasse tes affaires, le train n’attendra pas.

— Non, Mère, je vous en supplie, partons demain, la petite dort maintenant et…

— Écoute-moi bien, l’enfant restera ici, c’est déjà convenu, elle sera au couvent et pourra y vivre, même pour de bon. Jules refuse que tu la prennes avec toi. Il paraît qu’un docteur payera ce qu’il faut.

Les mains sur les hanches, comme la vraie poissonnière qu’elle était, Stéphanie s’écria :

— Ce docteur, c’est un de tes amants ? Et dire qu’il est encore plus vieux que ton Jules !

— Mais, Mère, je l’ai vu la première fois dans le train, il s’est gentiment occupé de moi avec sa sœur. Ils ont apporté des vêtements pour la petite et m’ont donné deux jupes et un manteau. Comment peux-tu dire ces choses-là ?

— Comment ? Tu as filé avec cet Italien, toi, ma fille, mariée avec un brave type qui te donne à manger, qui te loge, à qui tu dois tout ! Idiote !

Les cris amenèrent Marie-Ange à venir voir ce qu’il se passait. Anna dans ses bras, elle ouvrit la porte et entra.

— Vous avez réveillé notre princesse, que se passe-t-il ?

— Rien, rétorqua Stéphanie.

Elle observa Esther dédaigneusement et ajouta :

— Madame ne veut pas partir de suite, demain peut-être… Et quoi encore ?

Marie-Ange serra la petite dans ses bras et essaya de ramener Stéphanie à la raison :

— Ce serait peut-être une bonne chose. Le docteur viendra avec Louise dans une heure. Ils ont quelques vêtements plus chauds pour Esther ; votre route sera longue ; il commence à faire froid.

— Elle n’a besoin de rien, dit Stéphanie. Elle a quitté son mari sans rien, elle retournera sans rien. Le train part dans une heure. Ton baluchon !

Elle se retourna et fourra dans le vieux sac les deux ou trois choses qui traînaient et sortit par la porte restée ouverte.

— Attendez donc, pria Marie-Ange, Jeannot vous conduira à la gare. Le voilà, avec sa mère.

C’était avec le même cheval et le même chariot qu’il les avait conduits il y a trois semaines. Jeannot s’inquiéta :

— Est-ce que ça ira ?

— Il le faut, Jeannot, répondit Esther. Et merci pour tout, embrasse ton oncle. Merci, Madame Louise, je suis désolée… Ses pleurs arrêtèrent ses paroles.

Stéphanie l’interpella :

— Alors, fais vite, on part !

Elles avaient trouvé deux places sur la banquette près de la porte. Pas très confortables, il faut dire. Esther avait enfoui sa tête dans le châle, laissant couler ses larmes.

Son bébé ! Elle avait abandonné son bébé ! Stéphanie, telle une statue de vengeance, s’appuya contre le dossier en bois.

— Nous avons un rude chemin devant nous. Si tu entends pleurnicher jusqu’au bout, va t’asseoir ailleurs. Dors, plutôt !

Le train avait quitté la gare et pris de la vitesse. Enfin, la vitesse, c’était beaucoup dire. Les rails portaient encore les stigmates de la guerre et par endroits, le convoi n’avançait qu’à quarante à l’heure. Le paysage changeait, les reliefs des montagnes s’abaissaient, des vignobles que l’on observait plus au sud étaient remplacés par des prairies entrecoupées de haies. Les feuillus étaient colorés d’ocre et de rouge.

C’était beau à voir, mais Stéphanie ne le comprenait pas ainsi. L’amertume ne quittait pas son esprit. Cette bête fille avait tout gâché. Débourser une somme pareille, c’était vraiment indécent. Jules aurait pu, au moins, intervenir pour une partie. Ce serait à débattre.

Et puis, ses pensées se tournaient vers autre chose. Et si elle épousait ce benêt d’Alphonse ? Il lui courait derrière depuis un petit temps. En fait, il n’était pas si mal avec sa maison et plusieurs hectares de bonnes terres. Combien de vaches avait-il, déjà ? Il était vrai qu’il n’était pas d’une première jeunesse.

— Hmm, soyons juste, Stéphanie, se dit-elle, tu arrives à la quarantaine. Mais tu es encore bien de ton corps et saine d’esprit. Il faudra voir un peu…

Elle s’assoupit, l’esprit plein de contentement. En face d’elle, Esther essayait, en vain, de fermer les yeux. Sa poitrine lui faisait mal, c’était l’heure de la tétée. Elle resserra le châle autour de ses seins, selon le conseil de Louise. Il faudrait du temps pour arrêter la montée du lait.

Sa tête se dodelinait au rythme des wagons et, devant ses yeux fermés, commençaient à défiler les images de cette dernière année. D’abord un flash de cette dispute avec Jules.

Elle avait reçu une claque quand elle avait donné à manger à un mendiant qui s’était présenté devant les écuries de l’auberge, enfin, ce que Jules appelait fièrement son hôtel. Jules avait crié :

— Bêtasse, arrête de jouer avec moi ! D’abord, tu perds un drap et maintenant tu distribues mes biens à gauche et à droite.

Il avait raison. Cet avant-midi, en retirant un drap de la corde à linge, le tissu avait été pris par le vent et il s’était accroché à un arbre. Elle avait essayé de le décrocher en tirant et le drap s’était déchiré.

***

L’auberge était située sur la route entre Charleroi et Namur, près de la Sambre, à Mornimont. Dans le temps, c’était un établissement florissant. Jules l’avait acheté avant la Grande Guerre à Élie, un de ses cousins.

Jules y avait travaillé d’abord comme voiturier et quand Élie lui avait proposé une association, il avait vite accepté. Élie était déjà parrain de son fils aîné et Jules avait désiré resserrer des liens entre eux.

L’emplacement de l’auberge était facile d’accès en calèche ou à cheval, car les trains étaient encore rares. Et quand Élie la lui avait offerte pour presque rien, il avait sauté sur l’occasion. Mais six ans après la guerre, tout changea. Les gens ne voyageaient plus en diligence, la main d’œuvre devenait chère, et lui-même devenait vieux. Quand il épousa Esther, il avait soixante ans bien sonnés et elle n’en avait que dix-sept. Il espérait un fils. La fausse couche d’Esther l’avait anéanti.

***

L’arrêt du train sorti Esther de ses souvenirs. Il faisait déjà nuit. Une nuit étoilée comme celle du bal du village où elle avait rencontré Giàcomo. Elle se replongea dans ses rêves et oublia sa mère endormie sur la banquette en face d’elle.

Jules présidait une association quelconque ce samedi-là, leurs réunions se tenaient toujours au bistrot du village, un bon prétexte pour boire un verre. Jules était attablé avec les autres hommes, la bière coulait à flots, les rires devenaient plus bruyants. Leur réunion s’était prolongée et finalement, ils restaient, insensibles au bruit venant de la salle d’à côté où le bal avait commencé.

Esther l’accompagnait souvent, Jules aimait montrer sa jeune et belle épouse. Elle s’ennuya vite parmi ces hommes et alla aider dans la cuisine où on préparait une collation pour les musiciens. Elles étaient à trois pour ce travail qui avançait vite avec l’aide d’Esther. Puis, n’ayant plus rien à faire, Esther s’était éclipsée et était passée dans la salle d’à côté où le bal battait son plein.

Les jeunes gens s’amusaient en riant, une bière à la main. Quelques jeunes filles essayaient visiblement d’attirer l’attention des jeunes célibataires. Parmi eux, il y avait un homme, relativement grand, cheveux noirs, avec des yeux étonnamment bleus. Il dansait à merveille et chantait d’une voix de ténor incroyable. Il avait une cour de jeunes filles autour de lui. Les yeux émerveillés, bouche bée, elles se tassaient le plus près possible de lui, en essayant de se faire remarquer.

Giàcomo était arrivé depuis peu dans ce village. Apparemment, il cherchait du travail. Seulement, tout le monde se méfiait d’un trop beau gamin, il se présentait comme un vrai danger pour la vertu des jeunes filles et, soyons honnêtes, aussi pour la vertu des épouses.

Il parcourait les environs en donnant un coup de main par-ci, par-là, sans vraiment s’accrocher quelque part. Néanmoins, il se trouvait toujours dans le chemin de braves gens lors des bals et des fêtes. Ce soir, il était là un peu par défi, cette soirée devait être la dernière avant son retour en Italie. N’ayant trouvé aucun travail fixe, il avait décidé de rentrer en Sicile, chez sa sœur. Elle tenait une petite trattoria. Il pourrait lui donner un coup de main pour payer son logement, et peut-être jouer et chanter le soir. Ce serait à voir.

Ses yeux balayaient la salle et ne trouvaient rien de très beau à voir. Les murs pelaient par endroits, le sol demandait une restauration, les fenêtres ne fermaient pas vraiment et les courants d’air soulevaient la poussière.

Les filles dans la salle ne l’attiraient pas plus que ça. Il lui semblait qu’un poulailler s’était agglutiné autour de lui et envahissait son corps par des relents de mauvais parfums. La musique changea de rythme : des vieilles valses, elle passa à quelque chose de plus vif. Ses jambes battaient une autre mesure.

En effectuant un tour avec bravoure, qui fit jaillir des applaudissements des plus proches danseurs, son regard intercepta une jeune fille aux cheveux châtain foncé, appuyée contre le mur à l’entrée de la salle. Son deuxième regard accrocha des yeux verts, d’un vert impossible à décrire. Le vert de la mer, le vert des pins. Son cerveau arrêta le mouvement de son corps. Il fit quelques pas et il se planta devant elle.

— Mademoiselle ?

Une mélodie douce lui répondit :

— Madame.

Une courbette esquissée de la tête :

— Excusez, Madame. Voulez-vous danser ?

— Non, non. Je ne connais pas cette danse et mon mari est à la réunion à côté.

Elle se sauva par la porte à sa droite.

Esther retourna dans la pièce de la réunion. Tout le monde avait déjà bu plus que de raison et son mari n’en était pas à son premier verre. Le regard d’Esther glissa vers l’estomac de son mari : il avait l’air d’une citrouille épanouie. Plus bas, le ventre prenait toute la place. Elle frissonna.

Demi-tour vite fait, elle se sauva dans la salle. Giàcomo ne s’y trouvait plus. La sortie vers l’extérieur était juste en face d’elle, barrée par les danseurs. En courant, elle se lança à travers la foule en essuyant les insultes des danseurs malmenés. À l’air libre, enfin !

La nuit était étoilée et glaciale. Sa petite robe ne la protégeait point et le froid la transperça.

À sa droite, près de la grange, une silhouette se profila.

Une voix douce et sensuelle :

— Madame !

Quelques pas rapides s’approchèrent d’elle.

— Vous êtes venue !

Deux bras forts la serrèrent à lui couper le souffle. Son cœur s’arrêta presque.

Après… Il n’y eut plus rien que la tempête qui la faisait monter vers un ciel inconnu.

— On se voit demain, ici.

Le « oui » d’Esther se perdit dans sa course vers le bâtiment dans lequel elle s’engouffra, le corps gelé, le cœur en feu.

Jules n’avait pas remarqué son absence et avec sa voix d’homme saoul, il lui cria :

— Tu viens me chercher ? Je n’ai pas fini. Attends là.

Le siège était à l’autre bout de la pièce et Esther eut l’impression que c’était au bout du monde. Les hommes ricanèrent. Eh non, ce n’était pas à cause de sa robe chiffonnée ; une vilaine blague ou une autre bêtise les faisait rire.

La nuit fut courte, le lit dur, et l’étreinte n’eut pas lieu. Jules s’endormit comme une masse.

Il se réveilla au milieu de la matinée. Qu’Esther ne se trouvât pas à ses côtés n’était pas étonnant. Elle se levait à l’aube, il y avait beaucoup d’ouvrage à l’auberge et dans les étables.

Ce fut seulement à l’heure du repas qui n’avait pas été servi qu’il se rendit compte de quelque chose d’inhabituel dans la maison.

— Esther, Esther !

Ses cris arrivèrent jusqu’aux pièces réservées aux clients.

Un garçon accourut :

— Monsieur Jules, j’ai une lettre pour vous.

Il tendit un papier un peu chiffonné à Jules qui le lui arracha de la main.

« Jules, je n’en peux plus, je pars pour de bon. Esther »

L’écriture maladroite le saisit.

— Quoi ? Qu’est-ce que ça signifie ? Où est-elle ? Il fulminait, cassa quelques objets qui se trouvaient à sa portée, criait sur tout le monde. Il lancerait les gendarmes à ses trousses, il la ferait pendre, il ferait…

Deux jours après le bal, tout le village se régalait de la fuite d’Esther et des agissements du vieux Jules. Ces précisions n’étaient pas connues par les fugitifs. D’ailleurs, ce n’était pas leur préoccupation. Un amour dévorant les entraînait dans un tourbillon, le manque d’argent les poussait à se cacher et souvent à voler de la nourriture. Inconsciemment, ils prirent la direction du sud, vers des cieux plus cléments.

Esther trouvait facilement du travail. Avec ses 18 ans et son regard vert, elle obtenait souvent en plus de ses gains un peu de nourriture. Par contre, Giàcomo avait plus de difficultés. On se rendait vite compte que ce jeune homme était un beau parleur, ses mains étaient plus habiles à gratter une guitare qu’à couper du bois.

Il avait une belle voix et quand il y avait un bal ou une fête dans le village, il arrivait à jouer et chanter toute la soirée pour une belle somme. Esther chantait parfois avec lui, quand elle n’obtenait pas un travail dans la cuisine.

Les semaines filaient à toute vitesse, la route s’étirait longuement, mais ils descendaient inexorablement vers le sud.

Les mots doux prononcés dans un français mal-habile truffé de mots italiens attendrissaient le cœur d’Esther, mais, depuis un petit temps, elle se rendait compte que tout ceci ne suffirait pas. Les promesses d’une vie pleine de douceur, les oliviers, la mer, les images inconnues ne l’attiraient plus. Un malaise la rendait plus perceptible à ce qu’on pourrait appeler l’immaturité de son compagnon. Ce malaise provenait peut-être d’un sentiment qui grandissait, un sentiment de responsabilité accrue. Depuis un moment, elle sentait qu’il y avait un changement en elle, une vie qui se préparait. En février, elle fut certaine d’être enceinte.

— Je ne lui dirai rien avant que cela ne se voie. Il faut que nous arrivions à Marseille au plus tôt. Avec ce sentiment, elle poussait Giàcomo à avancer plus vite, à tel point qu’il se fâcha :

— Que veux-tu enfin, nous y arriverons tôt ou tard.

Alors elle lui avoua sa maternité.

Les yeux de Giàcomo se plissèrent, son regard s’assombrit :

— Tu te fous de moi, ce n’est pas possible. Il lui tourna le dos et s’en alla.

Il partit pendant des heures. Esther l’attendait recroquevillée sur elle-même dans une botte de foin, le seul coin chaud de la grange où ils s’étaient installés pour la nuit. Puis, il réapparut et se coucha à ses côtés. Sans prononcer un mot, ils restèrent éveillés toute la nuit. Le lendemain, toujours en silence, les baluchons sur les dos, ils reprirent la route, direction sud.

***

Enfin, la locomotive reprenait son élan et repartait. Esther sortit de ses rêves et leva la tête, Stéphanie dormait toujours. Elle n’était pas sûre de l’attachement qu’elle avait encore pour sa mère. Elle n’en pouvait plus de sa rudesse, de sa suffisance, de son manque de sentiments. Sa mère l’avait obligée à abandonner sa fille d’à peine quatre semaines au lieu de la protéger devant tout le mal, y compris Jules. Elle revit la petite frimousse d’Anna, partiellement cachée par une couverture en laine. Quand elle l’avait embrassée avant de la quitter, la petite avait émis un son ; on aurait dit un chaton qui pleure après sa maman.

Esther réprima son sanglot et s’obligea à penser à autre chose. Elle aurait bien aimé savoir où ils se trouvaient. Il était prévu de changer le train vers midi à Charleville et après encore, pour passer à Namur et ensuite à Sclayn. Ou bien sa mère la conduisait-elle chez son mari ?

— Elle en est bien capable, se dit-elle. Cette deuxième supposition s’avéra exacte.

Quand elles descendirent épuisées à la petite gare de Mornimont, il n’y avait personne pour les attendre. Le jeune chef de gare s’approcha, il avait été nommé en été et il ne connaissait pas Esther.

Stéphanie l’interpella brusquement :

— Nous devons nous rendre à l’auberge. Y a-t-il moyen d’avoir une calèche ?

— Oui, bien sûr, Mesdames. Je fais le nécessaire immédiatement.

Une petite heure après, elles arrivèrent à destination. Jules se trouvait dans la salle commune devant son repas du soir.

Il leva la tête pour saluer brièvement Stéphanie. Sans un regard pour Esther, il continua à manger.

Ce n’était pas le fait qu’il ne salua point sa femme qui mit Stéphanie hors d’elle.

— C’est comme cela que vous m’accueillez, Jules ? J’ai accompli ce que vous m’aviez demandé et plus encore. J’ai dû payer à votre place. Levez-vous et donnez-moi un couvert et une chambre, ne pensez pas que je rentrerai à Sclayn de ce pas.

Le ton autoritaire eut l’effet désiré.

Le lendemain, après une nuit dans un bon lit, Stéphanie plia ses bagages et partit sans échanger un mot avec sa fille.

D’ailleurs, ça aurait été impossible, Esther s’étant levée à l’aube et ayant repris son travail habituel, comme s’il ne s’était rien passé. Jules ne lui adressa pas un mot.

Esther ne se trompait pas quand elle craignait d’être battue par Jules. Il ne s’en privait pas. Tous les prétextes étaient bons pour lui assener un coup. Un jour, il la traîna par les cheveux dans l’étable et la roua des coups.

Elle avait renversé une brouette remplie de fumier qu’elle aurait dû sortir et vider à l’endroit indiqué par Jules. La brouette était déséquilibrée par le chargement mal réparti et se retourna quand Esther voulut la pousser sur le sol inégal au milieu de l’allée centrale de l’étable. Jules, en passant par là, glissa et tomba, le nez dans le purin.

Jules tira Esther à l’endroit où il était tombé et enfouit le visage de sa femme dans le tas malodorant :

— Ramasse tout ceci et au plus vite !

Esther s’était remise sur ses pieds, les jambes flageolantes. Elle serrait les dents pour ne pas avaler le liquide qui dégoulinait sur son visage.

Comment pourrait-elle se venger ? C’était l’unique pensée qu’elle eut. Machinalement, elle remplit la brouette et nettoya le sol.

Le soir, au lieu de se mettre dans leur lit, elle profita de l’occasion inespérée : Jules avait trop bu et s’était endormi dans la salle de l’auberge. Esther se cacha dans le réduit derrière la cuisine, l’endroit que Jules ne penserait pas inspecter. Les jours suivants, Esther échappa à Jules à chaque occasion. Cela n’empêchait pas les coups, mais ne blessait Esther que dans la chair. Son âme s’était endurcie et sa volonté avait grandi.

Les journées se suivirent, vides de sens et de paroles.

Il fallut deux bons mois pour que les époux se parlent de choses ordinaires et utiles pour la bonne marche des affaires. Mais jamais, au grand jamais, ils ne mentionnèrent la fille d’Esther.