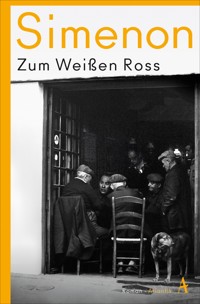

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Drei Männer, zwei Familien und ein unverhofftes Wiedersehen Das Weiße Ross ist ein gut laufendes Restaurant an der Route Nationale, in dem sich die unterschiedlichsten Gäste tummeln. Hier treffen ein verschlagener Wirt, ein aufrichtiger Familienvater auf Durchreise und ein unangenehmer Nachtwächter aufeinander. Als Monsieur Arbelet beim Kartenspiel über die Stränge schlägt, muss ich der Nachtwächter um das entstandene Malheur kümmern. Und der stellt sich als Onkel Félix heraus: Ein unangenehmer Verwandter, den die Arbelets so schnell nicht wieder loswerden. Schließlich spitzen sich die Ereignisse im Weißen Ross zu – denn auch der Wirt ist ein Mann von unberechenbarem Wesen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Georges Simenon

Zum Weißen Ross

Roman

Aus dem Französischen von Trude Fein

Atlantik

1

Setz ihn lieber wieder runter, Maurice!«

Warum sollte er sich ausgerechnet an diesen Satz eher erinnern als an einen anderen? Und warum ausgerechnet an diese Minute und nicht an irgendeine andere Minute dieses Pfingstsonntags?

Der Junge dachte nicht darüber nach. Er wusste nicht, dass es von Bedeutung sein würde, dass er später als Mann und noch später als Greis nur dieses eine Bild seines Vaters, wie es sich jetzt seinem Gedächtnis einprägte, wieder heraufbeschwören würde.

Er hob den Kopf, denn er war erst sieben Jahre alt, und sein Vater kam ihm riesengroß vor, noch vergrößert durch Christian, der auf seinen Schultern saß, und durch den Schatten, den die untergehende Sonne von ihm malte.

»Gib mir wenigstens deinen Hut, er macht ihn ja ganz kaputt …«

Denn Christian hielt sich mit beiden Händen am Strohhut seines Vaters fest. Er rührte sich nicht, es war für ihn kein Spiel, so getragen zu werden. Später sollte sein Bruder Émile sich auch an ihn erinnern, wie an jede andere Einzelheit dieses Ausflugs, zum Beispiel das eigentümliche Grün des Schilfs unter den letzten Sonnenstrahlen.

Christian thronte mit der Würde einer orientalischen Majestät, die auf dem Rücken des heiligen Elefanten sitzt, auf den Schultern des Vaters. Seine sehr hellen blauen Augen schienen leer, aber jeder in der Familie wusste, dass er drei oder auch sechs Monate später plötzlich die Geschichte dieses Tages herunterleiern würde – und zwar mit Einzelheiten, die allen anderen entgangen waren.

Gib mir wenigstens deinen Hut, er macht ihn ja ganz kaputt …

Es war wie im Kino. Mutter trat ins Blickfeld und hob den Arm, aber sie blieb verschwommen, und Émile erinnerte sich nicht einmal an das Kleid, das sie trug: sicher ein helles Kleid, das sie selbst geschneidert hatte.

Die Aufmerksamkeit des Jungen konzentrierte sich weiter auf den Vater, der jetzt keinen Hut mehr auf dem Kopf hatte und mit jeder Hand eine kleine rundliche Wade von Christian festhielt.

Dieser stützte sich auf das etwas gelichtete Haupt des Vaters, und sein sehr großer Kopf schaukelte im Takt der Schritte hin und her.

Die Uhrzeit war unwichtig. Es war die Stunde des Sonnenuntergangs, die Stunde, zu der man sich endlich hinsetzen und essen und trinken würde. Émile hatte schon eine halbe Stunde zuvor gesagt:

»Ich habe Durst …«

Und man hatte ihm geantwortet:

»In Pouilly bekommst du etwas zu trinken …«

Er hatte immer Durst, und seine Eltern wollten nie anhalten, um etwas zu trinken!

Es war nicht nur die Stunde der Abendröte, des Hungers und Durstes, sondern auch die Stunde, in der einem schwindlig wurde, in der die Füße über den staubigen Weg stolperten und man einen unangenehmen Geschmack im Mund hatte. Wenn Mutter aufrichtig gewesen wäre, hätte sogar sie zugegeben, dass sie nicht mehr konnte.

Nur hätte das nichts genützt. Vaters lange Gestalt, der ein riesenhafter Schatten vorauslief, marschierte mit Christian auf den Schultern mit Riesenschritten weiter. So konnte er stundenlang, zweifellos auch tagelang marschieren, und Émile war überzeugt, dass er sich keinen Deut um die Landschaft scherte.

Man beschloss einfach, wie auch an diesem Sonntag:

»Wir gehen die Loire hinunter, von Sancerre bis Pouilly. In Pouilly übernachten wir, und am nächsten Tag gehen wir dann noch ein Stück weiter.«

Man sprach davon wie von einem Fest! Aber ein Fest war es nur für Vater. Morgens musste man sich viel zu früh anziehen und rennen, um den Zug nicht zu verpassen. Dann aß man irgendwo am Ufer Sandwiches, weil die Restaurants so unverschämt teuer waren, und marschierte und marschierte – Vater mit diesem ekstatischen Ausdruck, mit dem in die Ferne gerichteten Blick eines Menschen, der überirdische Harmonien vernimmt, als führte er die Seinen in die Gefilde der Glückseligkeit.

»Du gehst zu schnell, Vater … Émile ist ganz außer Atem …«

In Wirklichkeit war Mutter außer Atem.

Doch jetzt näherte man sich dem Ziel – endlich! Links ein paar Häuser, ein richtiger Quai und eine vielbogige Brücke, die der Eintönigkeit der Uferauen ein Ende machten.

Die Route Nationale war nicht weit, man hörte die Autos. Dann ging man auf Pflaster.

»Willst du Christian nicht absetzen?«

Mutter hatte immer Angst, lächerlich zu wirken, doch Vater behauptete, Kinder machten niemanden lächerlich.

Er hielt am Rande der Route Nationale an, die mitten durch Pouilly verläuft, und musterte die Hotel- und Restaurant-Terrassen.

Die Straße war blau. Die weißen Häuser waren bläulich angehaucht, doch die Markisen waren rot-weiß gestreift, eine ganz neue hatte einen schönen orangefarbenen Ton.

»Wir könnten noch mit dem Bus nach Hause fahren«, seufzte Maman.

Das Hotel ist schließlich teuer!

Doch das ging nicht! Es war Pfingsten, und man hatte einen zweitägigen Ausflug beschlossen.

Vor einem kleinen Hotel standen grüne Kübel mit Lorbeerbäumchen und eine grün gestrichene Bank. Es war nicht allzu modern, es passte zum Stil der Familie. Vater trat auf den Gehweg, setzte Christian auf die Bank und ließ sich selbst mit einem lauten »Ha! …« nieder.

Ein »Ha!« der Befriedigung, das »Ha!« eines Mannes, der seine Pflicht erfüllt, sein Ziel erreicht hat und keine Hintergedanken aufkommen lässt.

»Frag erst nach dem Preis …«

Ja doch! Ja doch! Inzwischen nahm die ganze Familie auf der halbrunden Bank Platz. Man sah die Autos vorbeirasen. Sie hupten, bevor sie in die Kurve einbogen.

»Zwei Grenadine«, sagte Vater zu dem Mädchen mit der weißen Schürze. »Und du, Maman?«

»Nichts, danke … Wir essen ja gleich …«

»Also, zwei Grenadine und – warten Sie – ja, einen kleinen Pernod!«

Ein kurzer Blick zu Mutter, um sie um Verzeihung zu bitten. Aber es war Pfingsten, und er hatte Christian mehr als vier Kilometer auf den Schultern getragen.

Alles Weitere verwirrte sich. Émile war nicht richtig müde, aber sein Kopf glühte, die Augen prickelten vom Staub, und trotz der Grenadine blieb ein unbestimmter Geschmack im Mund, der Geschmack nach den Sommersonntagen, an denen man endlos durch eine reglose Landschaft wanderte.

Vater verschwand im Haus und kam wieder, um mit Maman zu sprechen, natürlich über den Preis. Und natürlich aß man nicht das Menü von der Speisekarte, sondern Suppe und dann ein Gemüse.

Im Restaurant sah man einige Leute, eine geblümte Tapete, Spiegel, Reklamen, eine altmodische Wanduhr. Alle Tische waren gedeckt, in den Gläsern steckten fächerförmig gefaltete Servietten.

Das Mädchen, das sie bediente, war sehr jung, und Émile merkte nichts. Oder vielmehr doch! Später, viele Jahre danach, glaubte er sich zu erinnern, dass Mutter zweimal mit den Achseln gezuckt hatte.

Vater war lustig, vielleicht gar zu lustig, er war es nicht gewohnt, einen Aperitif zu trinken. Er sah sich begierig um, als wollte er ja nichts von den Festfreuden versäumen.

»Wie weit willst du morgen gehen?«

»Das hängt davon ab … Zehn, zwölf Kilometer können wir auf jeden Fall schaffen.«

Eine Einzelheit, die für Émile bedeutsam war, aber nur für ihn. Er sah, wie eine Tür einen Spaltbreit aufging und jemand in den Speisesaal schaute. Es war ein weißgekleideter Koch mit einer hohen Kochmütze. Es war das erste Mal, dass der Junge etwas aß, das ein richtiger Koch gekocht hatte, zumindest dass er sich dessen bewusst war.

»Soll ich die Kinder ins Bett bringen?«

Émile murrte, aus Prinzip. Er murrte immer, wenn er schlafen sollte. Dabei stolperte er schon vor lauter Müdigkeit, als sie die Treppe hinaufgingen, eine gebohnerte Treppe mit einem roten Läufer in der Mitte, der auf jeder Stufe von einer Messingstange festgehalten wurde. Es war ein altes Haus, ein alter Korridor mit roten Fliesen, alte Zimmer. Das Fenster zur Straße stand offen. Als die Mutter es zugemacht hatte, waren die drei von der Straße abgeschirmt.

Émile lag mit seinem Bruder in einem Bett, obwohl es noch nicht ganz dunkel war. Er stöhnte:

»Mach das Fenster auf …«

Seine Mutter gab nach. Wieder schossen die Autos vorbei, und Stimmen ertönten, erstaunlich deutlich, wie manchmal an Sommerabenden.

»Ich gehe noch einen Augenblick hinunter. Ihr werdet brav sein, nicht wahr?«

Das Zimmer war schon voll Schlaf, und die Tür schloss sich lautlos.

Dann folgte ein inniges Gemisch von Wirklichkeit und Traum. Émile war sich undeutlich bewusst, dass die Stimme seines Vaters von der Terrasse heraufdrang, aber er konnte ihn nicht sehen, wie er auf der Bank saß, während die hübsche kleine Kellnerin ihm seinen Kaffee einschenkte.

In diesem Augenblick ging Mutter hinunter. Sie suchte ihn zuerst im Speisesaal und erschien dann in der Tür.

»Ach, hier bist du …«, sagte sie.

»Es ist so mild draußen! … Nimmst du einen Kaffee?«

»Danke.«

»Die Kinder schlafen?«

Die kleine Kellnerin ging hinein. Jemand rief nach ihr:

»Rose! …«

Rose hieß sie also. Maman setzte sich neben Vater auf die Bank, und beide saßen noch etwa eine Stunde da, während es völlig dunkel wurde. Die Autos jagten immer noch vorbei, und manchmal hatte Émile das beängstigende Gefühl, dass sie durchs offene Fenster hereinkamen und geradewegs auf sein Bett losfuhren.

Ein Lichtschein weckte ihn. Mutter war ins Nebenzimmer gekommen und zog sich aus. Die Tür stand einen Spalt offen.

»Durst …«, murmelte Émile, um sie herbeizulocken.

»Schläfst du noch nicht?«

»Durst …«

Christian lag mit rot glühendem Gesicht neben ihm.

»Trink nicht zu schnell …«

»Wo ist Vater?«

»Er kommt gleich …«

»Was macht er?«

Er spürte, dass etwas nicht stimmte, achtete aber nicht darauf.

»Er spielt Karten …«

Das hatte sich einfach so ergeben. Als Maurice Arbelet gerade mit seiner Frau aufs Zimmer hinaufgehen wollte, war jemand in der Tür erschienen – ein dicker, fröhlicher, sympathischer Mann, der gut zu Abend gegessen hatte.

»Pardon, Monsieur – Verzeihung, Madame –, hätten Sie vielleicht zufällig Lust mitzuspielen? Uns fehlt der vierte Mann …«

Dann kam der Blick, den Vater bei solchen Gelegenheiten der Mutter zuwarf, ein unterwürfiger, netter Blick, der bewirkte, dass Mutter die Achseln zuckte.

»Wenn es dir Spaß macht …«

»Also, dann bis tausend Punkte! … Aber nicht mehr! …«

Jetzt lag Madame Arbelet im Bett, und es fuhren nicht mehr so viele Autos vorbei. Im Haus hörte man ab und zu Gläser und Flaschen klirren und Stimmengemurmel.

Arbelet war etwas erhitzt, das kam vom schlechten Gewissen. Er hätte oben, bei seiner Frau sein sollen. Und er hätte nicht das Gläschen Marc trinken sollen, zu dem seine Mitspieler ihn genötigt hatten.

Das waren entweder Junggesellen oder Leute, die sich nicht um ihre Familie kümmerten. Sie waren es gewohnt, im Café zu sitzen, zu trinken, Karten zu spielen und den Kellnerinnen hinterherzuschauen.

»Ich steche und spiele Kreuz König aus. Bitte, Monsieur …«

Der Saal war leer. Sie waren die einzigen Gäste. Es war ein stiller, etwas altmodischer Kaffeehaussaal, neben dem Restaurant. Der Wirt, der noch immer seine Kochmütze trug, stand hinter dem dicken Herrn, mit dem er bekannt zu sein schien, und sah seinem Spiel zu.

»Ich spiele sehr selten«, murmelte Arbelet, um sich für einen Fehler zu entschuldigen.

Durch die Tür zum Restaurant sah man Rose die Tische abdecken. Sie war sicher nicht älter als sechzehn.

Émile schlief. Christian schlief. Madame Arbelet lag mit offenen Augen da und wartete. Ein matter Lichtschein, der von draußen kam, erfüllte das Zimmer.

Man spielte noch einmal bis tausend Punkte und erhöhte zu guter Letzt auf fünfzehnhundert. Zum Schluss saß der Wirt rittlings auf einem Stuhl hinter Arbelet.

Sie hatten schon zwei Runden ausgegeben, als der Wirt auf eine dritte einlud. Das konnte man unmöglich ablehnen.

»Hundertfünfzig von neun!«, verkündete Arbelet.

Einen Augenblick vorher war Rose gekommen, um zu fragen:

»Kann ich jetzt hinaufgehen?«

Und Arbelet hatte den Eindruck, dass der Wirt ihr unmerklich zuzwinkerte. Der Gedanke, dass dieser Mann nachher vielleicht die Kleine in ihrer Kammer besuchen würde, verwirrte und erregte ihn. Er konnte es nicht verhindern, dass er die ganze Zeit daran dachte und sehr deutliche Bilder heraufbeschwor.

»Haben Sie keinen Trumpf mehr?«

»Verzeihung … Ich habe die Zehn … Entschuldigen Sie bitte …«

Die Lampen waren fast alle gelöscht. Nur zwei brannten noch über dem Tisch der Spieler.

»Da! … Sie haben gewonnen! …«

Als er lachte, wurde ihm klar, was mit ihm los war, denn dieses Lachen kannte er an sich.

›Hoffentlich merkt sie es nicht …‹, dachte er.

Er stieg, ans Geländer geklammert, die Treppe hinauf und schaffte es mit etwas Mühe, die richtige Zimmertür zu finden. Doch dann stieß er einen Stuhl um und wäre um ein Haar selbst hingefallen.

»Warum machst du kein Licht?«, fragte eine Stimme vom Bett her.

Er begriff, dass seine Frau noch nicht geschlafen hatte, dass sie mit offenen Augen dalag und ganz ruhig war.

»Wegen der Kinder …«

»Du weißt doch, dass sie nicht aufwachen …«

Er vollbrachte Kunststücke, damit seine Frau sein Gesicht nicht zu sehen bekam, denn sonst hätte sie es sofort erraten; doch sie hatte es sowieso schon bei seinem Gepolter gemerkt. Sie fragte, übrigens ohne jeden Vorwurf:

»Was hast du denn getrunken?«

»Ein Gläschen Marc … Der Patron …«

Er legte sich ins Bett, murmelte »Gute Nacht«, berührte mit den Lippen eine Wange und merkte kaum, dass er vergessen hatte, das Licht zu löschen, und dass seine Frau aufstehen musste, um es auszumachen.

Dann kam ein Loch – ein Loch, in dem es von unangenehmen Empfindungen und formlosen Träumen wimmelte. Zwei-, dreimal schien es ihm, dass seine Frau sich über ihn beugte und ihn zwang, sich wieder auf die rechte Seite zu drehen.

Dann wachte er mit einem Ruck auf, saß auf seinem Bett, stand schließlich auf dem Teppich.

»Was hast du?«

Sprechen konnte er nicht, das wäre gefährlich gewesen, darum deutete er seine Übelkeit durch eine Geste an. Er schlüpfte in seine Hose, zog seine Jacke über und stürzte auf den Gang hinaus. Er suchte nach der Tür mit dem erhofften Zeichen darauf, konnte sie aber nicht finden und stieg im Dunkeln ins Erdgeschoss hinunter.

Da hörte er eine Art Grunzen, und im nächsten Augenblick stieß er an etwas an – es war ein Pantoffel, in dem ein Fuß steckte, und das Ganze hing merkwürdigerweise in der Höhe seines Bauchs in der Luft.

Er begriff nichts. Etwas rührte sich, eine Glühbirne leuchtete auf, und jetzt erkannte er, dass ein Mann auf dem Sofa im Gang lag und die Beine über die Armlehne ausgestreckt hatte.

»Was wollen Sie?«

Ob der Mann wohl verstand? Jedenfalls wies er auf eine Tür hinten im Gang, die in den Hof hinausführte. Im spärlichen Licht der schwachen Glühbirne war alles grau und schäbig.

»Ich …«

Doch es war zu spät, Arbelet erreichte die Tür nicht mehr. Er erbrach sich auf die Fliesen des Gangs, voller Angst, dass seine Frau es oben hören könnte.

Nun da er angefangen hatte und man ohnehin saubermachen musste, konnte er die Sache auch hier zu Ende bringen! Zwischen zwei Rülpsern empfand er das Bedürfnis, sich durch ein vages Lächeln zu entschuldigen. Er murmelte:

»Ich weiß nicht, was ich gegessen habe …«

Er hielt sich an dem Messingknauf des Treppengeländers fest. Auf dieser Seite war es dunkel. Das andere Ende des Gangs war schwach erhellt, und dort sah man das rötliche Ledersofa, das dem Mann als Schlafstätte diente, und schließlich den Mann, der davorstand und übernatürlich groß wirkte.

Arbelet hatte ihn zweimal angesehen, ohne ihn recht zu sehen, das heißt, er hatte nur eine massige Gestalt in einem zerlumpten alten Anzug und ausgetretenen Pantoffeln wahrgenommen.

Jetzt, wo ihm besser war, wandte er sich nach ihm um.

»Könnte ich ein Glas Wasser haben?«

Der Mann schlurfte in die dunkle Gaststube, stieß Gläser aneinander, drehte einen Wasserhahn auf. Dann zeigte er sich wieder im Licht, und Arbelet sah sein Gesicht. Er erfasste es nicht gleich, er hatte Zeit, das Glas zu ergreifen und an die Lippen zu setzen, ehe er heftig zusammenfuhr.

»Onkel Félix …«

Offenbar tat das Licht den verquollenen, rot unterlaufenen Augen weh, denn der Mann verzog das Gesicht zu einer Grimasse, während er den Kopf hob und den Eindringling musterte.

Dann brummte er nur:

»Du bist das?«

Und während sein Neffe aus purer Verlegenheit trank, fügte er hinzu:

»Wie kommst denn du hierher?«

»Ich bin in Nevers, schon seit drei Jahren …«

»Mit deiner Frau?«

Er war schläfrig. Er war riesenhaft, nicht wie ein kräftiger Mensch, sondern wie eine aufgequollene Masse, von schwabbeligem Fett und ungesunden Säften aufgedunsen, und er schwankte im Stehen langsam hin und her, sodass man seekrank hätte werden können.

»Und Sie?«, fragte Arbelet, ohne nachzudenken.

»Ich?«

Als ob es sich zu fragen lohnte! Man brauchte nur das Sofa anzusehen, auf dem der schwere Körper eine Mulde hinterlassen hatte.

Hier konnte nur der Nachtwächter schlafen. Sein Bart war ein paar Tage alt, ein Dickicht von harten, grauen Stoppeln, die Haare hatte er sich wahrscheinlich selbst mit der Schere zurechtgestutzt.

»Es hat keinen Sinn, Germaine etwas zu sagen …«, murmelte er ohne große Überzeugung. »Ich will sie lieber nicht sehen …«

»Aber seit wann sind Sie …«

Der Mann begnügte sich mit einer gleichgültigen Geste, als wollte er sagen:

›Wozu das alles? … Schade um unsere Zeit …‹

Er war schläfrig. Er roch nach altem Schweiß, nach ungewaschenem Menschen, und als er zu Boden sah, fiel ihm ein, dass er noch die Sauerei von seinem Neffen wegputzen musste.

»Geh wieder hoch!«

Arbelet wusste nichts mehr zu erwidern und ging langsam die Treppe hinauf. Einmal noch drehte er sich schüchtern um, dann kehrte er, völlig nüchtern, in sein Zimmer zurück.

»Geht es dir besser?«, fragte Germaine beunruhigt.

»Ja, es ist vorbei …«

»Was hast du denn?«

In diesem Augenblick wachte Émile auf. Er sah Licht im Zimmer der Eltern, der Vater ging am hellen Rechteck der offenen Tür vorbei.

»Nichts … Ein verdorbener Magen …«

»Hoffentlich hast du dich nicht erkältet. Warst du draußen im Hof?«

»Nein …«

»Mit wem hast du geredet?«

Arbelet zog sich aus, und der Junge hörte unwillkürlich zu.

»Mit niemandem … Das heißt, mit dem Nachtwächter …«

»Du bist so komisch …«

»Ich?«

»Nicht so laut … Du weckst noch die Kinder auf …«

Dann begannen sie zu flüstern, aber merkwürdigerweise verstand Émile sie besser, als wenn sie mit halblauter Stimme sprachen.

»… es ist besser, wenn du ihn nicht siehst …«

»Wen?«

»Deinen Onkel Félix … Er schläft unten im Gang …«