Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

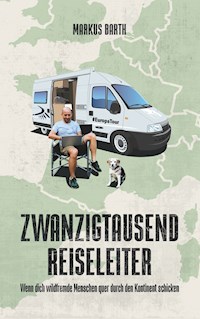

Europa - Was ist das eigentlich? Um dieser Frage nachzugehen, packt der Autor und Stand-up-Comedian Markus Barth seinen Mann und seinen Hund in ein Wohnmobil, fährt durch den Kontinent und lässt sich dabei nur von den 20.000 Followern seiner Facebook-Seite leiten. Er fragt nach Lieblingsorten, sammelt Empfehlungen, spricht mit Menschen aus allen Ecken Europas über die EU und über das Leben, entdeckt tschechische Weingüter und slowenische Wandergebiete, erlebt portugiesische Surfercamps und italienische Parkplatzbetrüger, wird von Einheimischen eingeladen, von Autoknackern ausgeraubt und von einer Auster niedergestreckt. Und merkt jeden Tag: Europa ist mehr als Brüssel und Bankenrettung. Ein Kontinent, vier Monate, zwölf Länder, 17.000 Kilometer - es wird ein wilder Ritt... "Inspirierend, mutig und ehrlich. Lustig, aber auch emotional und eine Liebeserklärung an das Leben, die Freiheit und ein Miteinander ohne Grenzen." (Miriam B., via Facebook)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Markus Barth, geboren 1977 in Bamberg, ist Autor und Stand-up-Comedian. Er schreibt für TV-Formate wie „Ladykracher“, die „heute show“ und „Nix Festes“ und entwickelt Soloprogramme für Comedians. Seit 2007 steht er selbst auf der Bühne. Sein aktuelles Stand-up-Programm heißt „Haha ... Moment, was?“ (Premiere im November 2018). Er ist regelmäßiger Gast in Sendungen wie dem „Quatsch Comedy Club“ und „Pufpaffs Happy Hour“ sowie in zahlreichen Radio-Shows.

Von Markus Barth erschienen bisher sieben Bücher, zuletzt „Soja-Steak an Vollmondwasser. Das Handbuch der überschätzten Lebensmittel“ (Lappan Verlag).

Er lebt und arbeitet in Köln.

www.markusbarth.de

www.zwanzigtausendreiseleiter.de

Facebook: www.facebook.com/markusbarth.de

Twitter: @tweetbarth

Instagram: @markus.barth

Für den besten Reise- und Auch-sonst-alles-Partner der Welt

INHALT

Vorwort

TEIL I: NACH SÜDEN

1. Kasnudel-Country

2. Das Leverkusen Europas

3. Seeigel an schlackerndem Gemächt

4. Ein Problem namens Bärbel

5. Schnatter, schnatter, schnatter

6. Pellkartoffeln!

TEIL II: NACH OSTEN

7. Regenbogen mit Begleitschutz

8. Der Berg ruft

9. Fatschn Dutschn Lackl

10. Sind wir hier richtig?

11. Es wird feucht

12. Hold my Gulaschsuppe!

13. Country Dance und Fülemüle

14. Die ewige Jacke

TEIL III: NACH WESTEN

15. Schlendern unterm Schlern

16. Baguette, Bordeaux und Schweinebeine

17. Synapsen-Burn-out

18. Die Woche der mittelguten Ideen

19. Endlich Outlaw!

TEIL IV: NACH HAUSE

20. Apnoe durch Andalusien

21. Homo-Hadsch

22. Schön, aber kurz

23. Die Rache der Auster

Zum Schluss

VORWORT

Am 21. Mai 2017 stellte ich folgenden Text auf meine Facebook-Seite:

Europa, aufgepasst! Ich bin ja so ein kleiner Europa-Fanboy, und da ich es immer besser finde, sich auch mal anzuschauen, worüber man so spricht, mache ich die nächsten vier Monate genau das: Ich schaue mir Europa an. Mit Mann und Hund und Campingbus. Fahrräder, Zelt und Wanderausrüstung sind auch dabei. Und ein Tupperware-Multichef-Mixer. Warum auch immer. Nur Plan gibt es noch keinen. Wenn ihr also Tipps habt, was man in Europa mal gesehen haben muss, wo man gewandert sein muss, mit wem man gesprochen haben muss und wo es die besten Zutaten für den Multichef gibt, dann schreibt's doch einfach in die Kommentare. Gerne etwas jenseits von Toskana und Malle, gerne auch Richtung Osten und Südosten (Kroatien, Montenegro, Albanien – wohnt da jemand?).

Ich bin gespannt!

Allein für das Wort „Europa-Fanboy“ hätte man mit einer ordentlichen Social-Media-Nackenschelle rechnen können: Der Brexit war gerade fast ein Jahr her, in Deutschland stellten sich alle auf eine schwierige Bundestagswahl ein und Griechenland sollte zum wiederholten Mal frisches Geld von der EU bekommen – die Stimmung war, vorsichtig gesagt, aufgeladen. Aber genau deshalb wollte ich diese Reise machen: Ich wollte mal wieder etwas Positives mit Europa verbinden. Wollte schauen, ob die EU mehr ist als Bankenrettung und Flüchtlingskrise. Und ich wollte herausfinden, ob Facebook mehr kann als Shitstorms und Fotos von Katzen und Kantinenessen.

Und mein Plan ging auf: Ich bekam Hunderte begeisterter Antworten. Zahllose Leser gaben mir Tipps, wünschten uns viel Spaß und verrieten ihre persönlichen Lieblingsorte in Europa – von kroatischen Olivenhain-Restaurants bis zu ungarischen Thermalbädern, von portugiesischen Strandhöhlen bis zur „Kölschen Riviera bei Rodenkirchen“ (bezeichnend, dass ich die als Einziges immer noch nicht kenne). Wildfremde Menschen luden meinen Mann und mich zum Essen ein. Viele bewarben sich als Reiseleiter. Andere boten Stellplätze für unser Wohnmobil, Übernachtungsplätze für uns und einen Futternapf für unseren Hund an.

Wir ließen uns darauf ein und fuhren los – von Tipp zu Tipp, von Empfehlung zu Empfehlung. In vier Monaten legten wir 17.000 Kilometer zurück. Wir fuhren durch zwölf Länder. Wir wurden beschenkt und ausgeraubt, eingeladen und abgezockt, von portugiesischen Mechanikern gerettet und von einer französischen Auster außer Gefecht gesetzt.

Es wurde ein wilder Ritt.

1. KASNUDEL-COUNTRY

Lesachtal, Kärnten (Österreich)

Mike M. schreibt: „Unbedingt das Lesachtal in Kärnten anschauen! Das naturbelassenste Tal Europas mit vielen Selbstversorgern und Bauernhäusern von 1650 … Übrigens: Wenn du „James Bond“-Filme magst, könnte dir die Gegend bekannt vorkommen!“

***

Erste Station also: Kärnten. Da werden Kindheitserinnerungen wach: In den 80ern und 90ern fuhr Familie Barth jedes Jahr in den Sommerferien mit einem sehr voll bepackten VW Santana gefühlte 80 Stunden nach Kärnten. Drei Kinder im Fond, fünf Fahrräder auf dem Dach, es ging mal an den Faaker See, mal an den Klopeiner See, wir wohnten immer in einer rumpelig-rustikalen Ferienwohnung, deren Vermieter Pichler oder Wertschnik hießen, und dann verbrachten meine Brüder und ich den Sommer zur einen Hälfte im Schilf-Urwald rund um den badewannenwarmen See und zur anderen Hälfte vor den Spielautomaten des örtlichen Strandbads. Irgendwann wurde ich erwachsen und entdeckte, dass man auch sehr gut in Gewässern schwimmen kann, die größer als zwei Fußballfelder sind und weniger als 40 Grad Wassertemperatur haben. Seither verbrachte ich die meisten Urlaube am Mittelmeer oder an der Atlantikküste.

Vor einigen Jahren machten mein Mann Stefan und ich trotzdem auf einer Fahrt Richtung Süden mal halt am Faaker See. Und ich war, vorsichtig formuliert, etwas unterbegeistert. Irgendwie war aus dem sonnenbeschienenen Wunderland meiner Kindheit ein leicht abgerocktes Ex-Ferienparadies mit angegilbten Campingplätzen und grasüberwucherten Minigolfbahnen geworden. Gut, es war Mitte April. Es regnete den ganzen Tag und die ganze Nacht, die Reifen unseres Wohnmobils blieben im durchgematschten Untergrund des Campingplatzes stecken und alle Einheimischen schauten uns an wie Gastgeber, deren Gäste zwei Monate zu früh zur Party aufkreuzen. Am nächsten Tag brachen Stefan und ich sehr früh auf und seitdem lag „Kärnten“ auf meiner Liste möglicher Reiseziele noch deutlich hinter Sprockhövel und dem Industriegebiet Frechen. Aber ab und zu sollte man seine Vorurteile ja auf den Prüfstand stellen.

***

Apropos Stefan: Vielleicht sollte ich erst mal meine Reisebegleitung vorstellen. Diese Tour war ja in erster Linie keine Recherchefahrt, sondern ein stark verlängerter Familienausflug von meinem Mann, meinem Hund Bärbel und mir.

Stefan und ich waren mittlerweile fast 15 Jahre zusammen, sechs davon in einer Fernbeziehung, neun weitere mit sehr viel Pendelei und sehr wenig gemeinsamer Zeit. Eigentlich hatten wir noch nie mehr als vier Wochen am Stück zu zweit verbracht. Irgendwann fassten wir dann den Entschluss: „Wenn wir mal 65 sind, setzen wir uns in unser Wohnmobil und fahren kreuz und quer durch Europa.“ Diesen Plan trugen wir jahrelang vor uns her wie eine Möhre, die man einem Rennpferd vor die Nase hält. Und wir rannten hinterher.

2015 hatte Stefan dann einen Schlaganfall. Und plötzlich war alles anders. Denn obwohl er sich davon relativ schnell und gut erholte, fragten wir uns auf einmal: „Was, wenn wir gar keine 65 werden? Wenn wir nie bei der Möhre ankommen? Wenn vorher einer lahmt? Oder umkippt?“ Das war der Moment, da wir beschlossen, den Plan von der Auszeit nicht mehr länger vor uns herzuschieben. Wir schrieben zahlreiche Mails, sprachen mit Kollegen, Agenten, Chefs, mit Freunden und Familie. Und je länger wir überlegten, um so sicherer waren wir uns: Wir machen das. Wir wollen sechs Monate lang raus aus allem. Sechs Monate lang nichts müssen. Die Möhre einfach sofort fressen. Und dann mal schauen, ob’s vielleicht noch eine gibt.

Einen konkreten Plan hatten wir nicht. Vorbereitung gab’s auch wenig. Wir starteten mit einem sechswöchigen Urlaub in Südamerika. Als wir zurückkamen, stiegen wir in unser Wohnmobil und fuhren los. Ich wusste nur: Ich möchte unbedingt mal wieder nach Griechenland. Alles andere sollte sich unterwegs ergeben.

Ich will nicht spoilern, aber: Es war die beste Entscheidung unseres Lebens.

***

„Europas naturbelassenstes Tal“ – eigentlich war schon dieser Slogan Grund genug für unseren Schlenker ins Lesachtal. Einfach nur, weil ich wissen wollte, wie man denn „Naturbelassenheit“ misst. Anzahl der Straßen? Qualität des Handynetzes? Schamhaardichte der Einwohner? Das Internet gibt jedenfalls keine Auskunft dazu. Für mich sah das Lesachtal auf den ersten Blick eben aus wie ein Tal – wenn man mal davon absieht, dass man einen wirklich spektakulären Bogen fahren muss, um überhaupt in diese gottverlassene Ecke Österreichs zu gelangen: über Zell am See Richtung Süden, dann an der Drau entlang Richtung Osten und bei Kötschach wieder Richtung Westen, hinein ins Tal. Wenn ich ein international gesuchter Gangster wäre und mich irgendwo in Europa verstecken müsste: Das Lesachtal wäre meine erste Wahl.

Zu allererst möchte ich natürlich klären, was die Gegend hier denn mit den „James Bond“-Filmen verbindet. Willy, ein Biobauer und Fremdenführer, hinter dessen Hof wir mit unserem Wohnmobil Rast machen, gibt mir zum Glück gerne Auskunft: Im letzten „James Bond“-Abenteuer „Spectre“ gibt es eine Szene, in der Daniel Craig mit einem Flugzeug in eine Almhütte rauscht. Und eben diese Hütte steht genau hier, im Lesachtal. Na ja: stand.

Wie sich solche Dreharbeiten mit der Naturbelassenheit des Tals vereinbaren lassen, kann Willy uns leider auch nicht erklären. „Europas naturbelassenstes Tal, es sei denn, James Bond fliegt gerade vorbei und zerbumst hier alles“ war aber wohl zu lang für die Werbeflyer.

***

Drei Prozessionen. Es ist ein ganz normaler Montagabend in Kärnten und wir sind bereits an drei Prozessionen vorbeigefahren. Kilometer um Kilometer schrauben wir uns in diesem verlassenen Zipfel Österreichs die Serpentinen hoch, vorbei am Heilklimastollen Barbara und an Holzhütten, auf die ein mitteilungsbedürftiger Einheimischer mit Sprühfarbe „Rübezahl lebt!“ geschrieben hat. Tatsächlich wäre ich nicht sonderlich überrascht, wenn der finstere Berggeist uns hier vor die Stoßstange hüpfen würde. Immer weiter schieben wir uns nach Westen, Richtung Liesing, immer höher in die Berge, zwischen die Wolken. Und immer wieder erschrecke ich, wenn hinter einer Kurve ein Trupp Gläubiger mit hochgerecktem Kruzifix und weihrauchschwenkenden Ministranten auftaucht. Ich könnte nicht mal sagen, welcher Feiertag gerade zelebriert wird. Vielleicht ist auch gar kein Feiertag und das ist einfach ein ganz normaler Abend in Kärnten. „Ui, schon 18 Uhr? Schnell, Sepp, hol die Monstranz!“ Hier ist nun mal alles ein bisschen konservativer, katholischer. Wer in Kärnten drei Schritte in eine beliebige Himmelsrichtung geht, wird auf jeden Fall an einer Kapelle, einem Kruzifix oder einer aus den Augen blutenden Madonnenfigur vorbeikommen.

Als wir endlich am Ziel sind, legt der Katholizismus erst so richtig los: Abends sitzen wir in einer rustikalen Bauernwirtschaft unter dem Bild von Kardinal Ratzinger, der sich hier laut angeheftetem Zeitungsartikel auch schon ein paar Kasnudeln gegönnt hat. Und später ist die erste Frage des Milchbauern in Obergail (manche Übernachtungsorte wählt man zugegebenermaßen nur wegen des Namens aus), der uns auf seinem Parkplatz übernachten lässt und skeptisch von oben bis unten mustert: „Seid’s ihr ganz allein unterwegs? Ohne Frauen?“

„Haha, na ja … ähm … legen Sie doch erst mal die Mistgabel weg!“

Das wird eine spannende Zeit.

***

„Wandert von Obergail Richtung Hundstrichsee und kehrt unterwegs bei der Hütte ein“, schreibt Mike M. weiter.

„Sensationelle Brotzeit und die Chefin ist DIE Kräuterfachfrau in der Gegend!“

***

Meli bringt uns die dritte Maiwipferlschorle – ein Gebräu aus den jungen Trieben der Fichte, es schmeckt ein bisschen nach Erkältungsbad, aber süß und gleichzeitig erfrischend. Wir sitzen in der von Mike empfohlenen Hütte, die berühmte Kräuterhexe ist leider nicht da, dafür ihre Tochter Meli. Sie erzählt uns von dem gut bezahlten Job in der Verwaltung, den sie vor Kurzem hingeworfen hat, um möglichst viel zu reisen. Zwischendurch verdient sie Geld in dieser Gaststätte oder als Fremdenführerin bei Gruppenreisen in Kanada.

„Wer sind denn die anstrengendsten Gäste bei solchen Reisen?“, frage ich.

Sie seufzt: „Pensionierte deutsche Lehrer.“

Man hätte drauf kommen können.

„Warum genau?“

„Die wollen alles wissen. Wirklich ALLES. Wie hoch ist der Berg? Wie alt wird dieser Baum? Wie heißt dieser Farn? Und ich muss immer antworten.“

„Respekt. Woher weißt du das alles?“

Sie lächelt: „Ich weiß nicht mal ein Drittel. Den Rest erfinde ich. In den kanadischen Bergen hat keiner von denen Internet. Wer soll’s kontrollieren?“ Lächelnd nimmt sie unsere Gläser. Dann packt sie uns für ein paar Euro einen Jausenrucksack und wir machen uns wieder auf den Weg.

Der Aufstieg ist anstrengend. Ich habe ganz vergessen, dass man sich auf Schwierigkeitsangaben bei österreichischen Wanderwegen nicht verlassen sollte. Ein Volk, das zur einen Hälfte aus sehr sportlichen Menschen und zur anderen Hälfte aus Extremsportlern besteht, kann einfach nicht so gut beurteilen, was wir Rheinland-Spazierer „anstrengend“ finden.

Völlig erschöpft erreichen wir den Hundstrichsee mit seinem „Schwimmenden Jausentisch“: einem Floß mit zwei Bierbänken und einem Tisch in der Mitte. Insgesamt eine wackelige Angelegenheit und unser Hund beschließt deshalb spontan, sich die Sache lieber vom Ufer aus anzuschauen. Wir dagegen lassen uns aufs Wasser hinaustreiben und packen die Brotzeit aus, die uns Meli in den Rucksack gepackt hat: Speck, Käse, Tomaten, frisches Brot, Quark, Pfefferbeißer, noch mehr Käse – das Extremsportlervolk scheint auch einen extremen Hunger zu haben.

Der Himmel zieht sich zu. Die ersten Regentropfen fallen auf die spiegelglatte Oberfläche des Sees und es wird urplötzlich kalt. In diesem Moment legen Stefan und ich eine Regel fest, an die wir uns in den nächsten vier Monaten eisern halten werden: „Egal was kommt: Sobald es regnet, ziehen wir weiter.“

***

Moritz stellt zwei Bierbänke übereinander. Er ist seit zwei Tagen zurück von einem Cocktailkurs in Südafrika und baut sich jetzt eine improvisierte Theke, um am nächsten Tag in der Bauernhofwirtschaft seiner Eltern den Gästen ein paar Frozen Daiquiris zu mixen. Sein Vater Martin, der Milchbauer, der immer noch nicht zu verstehen scheint, warum zwei Männer ohne Frauen im Wohnmobil durch die Gegend fahren, unterstützt Moritz’ Barkeeperpläne, wo es geht, denn er weiß, dass sein Sohn den Hof nicht übernehmen wird. Die Milchwirtschaft ist kein lohnendes Geschäft mehr:

„Ohne die Förderung der EU könnte ich den Laden sofort zumachen. Dann gäb’s hier keine Kühe mehr, wir Bauern wären arbeitslos und um die Landschaft würde sich auch keiner kümmern. Würde mich mal interessieren, wie viele Touristen noch kämen, wenn man die Berge vor lauter Bäumen nicht mehr sähe.“

Dann will mir Martin seinen „ganzen Stolz“ zeigen und nimmt mich mit neben das Haus.

Ich erwarte einen Stall mit einer dralleutrigen Milchkuh. Oder eine Tochter mit drei bildhübschen Enkelkindern. Oder wenigstens ein Album mit Bildern von den Auftritten seiner Hardrock-Coverband.

Tatsächlich führt mich Martin zu einer Garage und öffnet das Tor. Sein ganzer Stolz, das ist ein nagelneuer Kleinwagen mit Elektroantrieb.

„Schafft 400 Kilometer mit einem Mal Laden. The future is now!“, strahlt mich Martin an. Dann lädt er mich zum Abschied auf ein Glas Wein in seine Wirtschaft ein.

„Und bring deinen Mann mit!“

Hat er „Mann“ gesagt? Man sollte die Leute hier wohl nicht unterschätzen.

***

Da mir zahlreiche Facebook-Follower den Wörthersee empfehlen, verlassen wir das Lesachtal Richtung Villach und werden bald Zeugen eines beeindruckenden Schauspiels: Wenn man das jährliche Kärntner GTI-Treffen mal verfilmen wollte, wäre „Männer, die auf Felgen starren“ ein sehr passender Titel. Tausende junge Männer und ein paar über sich selbst erstaunte Frauen sitzen einmal im Jahr an den Straßen rund um den Wörthersee, warten darauf, dass ein aufgepimpter VW mit glänzenden Felgen an ihnen vorbeifährt, und vertreiben sich die Wartezeit mit Alkohol und noch mehr Alkohol. Es ist quasi wie Angeln, nur ohne Angel. Und ohne Fische. Und ohne Sinn.

Man kann sich also bessere Zeitpunkte für eine Nacht am Wörthersee aussuchen. Vor allem, wenn man campen will. Die halbe Nacht hören wir sehr laute und beeindruckend schlechte Musik von links und rechts. Und den Geräuschen nach zu urteilen, wird aus „Männern, die auf Felgen starren“ ab zwei Uhr nachts „Männer, die in Büsche göbeln“ und ab vier Uhr „Männer, die einen drolligen Versuch in Sachen Geschlechtsverkehr starten und auf halber Strecke einschlafen“.

Mit nur halb geöffneten Augen sitzen wir am nächsten Morgen vor unserem Wohnmobil, genießen die Stille und unseren Kaffee. Die Campingplatzbesitzerin kommt vorbei, fischt mit einem Greifarm ein Kondom aus dem Kirschlorbeer und schaut uns bedauernd an. Sie deutet auf unsere komatös schlafenden felgenbegeisterten Nachbarn: „Die tun ja keinem was“, seufzt sie schulterzuckend. „Aber die Hellsten sind die nicht.“

Es wird Zeit, weiterzufahren.

2. DAS LEVERKUSEN EUROPAS

Soča-Tal, Piran (Slowenien)

Nico K. schreibt: „Wenn ihr von Kärnten aus Richtung Balkan unterwegs seid, solltet ihr unbedingt in Slowenien das Soča-Tal rund um Kobarid besuchen. Ein Stück Neuseeland mitten in Europa!“

***

Neuseeland in Europa – solche Sätze machen mich skeptisch. Und neugierig. Ich war zwar noch nie in Neuseeland, aber wir kennen ja alle die „Herr der Ringe“-Filme. Und, na ja, viel Ähnlichkeit zu den Landschaften dort habe ich in Europa noch nicht entdeckt. Natürlich gibt es hier schöne Flecken. Aber ein Auenland? Die Gärten Isengarts? Den Fluss Anduin? Ich wüsste nicht, wo. (Gut, Mordor könnte man natürlich jederzeit an einem verregneten Novemberabend in Wolfsburg nachstellen.) Slowenien stand aber sowieso schon lange auf unserer Liste möglicher Reiseziele und wir machen uns deshalb auf den Weg nach Kobarid.

Ich glaube, es gibt kein Mitglied der EU, von dem ich vor unserer Reise so wenig Ahnung hatte wie von Slowenien. Für mich war es jahrelang nur das Land, wo man halt durchmuss, wenn man nach Kroatien will. Ein bisschen wie Leverkusen, das immer im Weg rumsteht, wenn man nach Köln will. Deshalb wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, Urlaub in Slowenien zu machen. Man verbringt ja auch kein Romantikwochenende auf dem Bayer-Gelände.

Ich bin aber nicht der Einzige, dem es so geht. Selbst mein schnell noch heruntergeladener Reiseführer beginnt mit dem Satz: „Lange Zeit kannte ich dieses grüne, dicht bewaldete Land nur von der Durchreise.“ Und durchgereist sind hier in den letzten Jahrtausenden so einige. Meistens, um sich unterwegs die Köpfe einzuschlagen: Kelten, Römer, Germanen, Österreicher, Deutsche, Italiener, sogar die Türken. Hätten die Slowenen von jedem, der ihr Land in kriegerischer Absicht durchquert hat, einen Euro verlangt, wären sie heute gemachte Leute.

Besonders eindringlich kann man das in der Gegend rund um Kobarid erfahren, einem kleinen Ort am Rande des Triglav-Nationalparks. Da kann man auf einem einstündigen Fußmarsch das gesamte Ausmaß des europäischen Kulturen-Gangbangs nacherleben: von spätantiken Siedlungsresten über eine Brücke aus Napoleons Zeiten bis zu Verteidigungslinien aus dem Ersten Weltkrieg. Wer dann noch Zweifel daran hat, dass wir gerade in verhältnismäßig angenehmen Zeiten leben, dem empfehle ich das Kobarid-Museum: Überall Waffen und Munition, die in den Bergen rund um oder auch mitten in Kobarid gefunden wurden. Daneben Hunderte Fotografien von Soldaten und ihrem Leben im Krieg, zwischen Heimweh und Todesangst. Man vergisst es ja oft: Die Völker Europas haben bis vor wenigen Jahrzehnten einen beachtlichen Prozentsatz ihrer Lebenszeit damit verbracht, andere Völker zu unterwerfen oder sich gegen Unterwerfer zu wehren. Da erscheint einem die heutige Generation, die ungefähr genauso viel Zeit damit verbringt, ihren „Candy Crush“-Highscore zu halten, plötzlich als deutlich pfiffiger.

***

Mit eingeklappten Außenspiegeln fahren wir über die viel zu enge Steinbrücke bei Tolmin und sehen zum ersten Mal den eigentlichen Grund unseres Slowenien-Abstechers: die Soča. Ein 140 Kilometer langer Fluss, der in den Julischen Alpen entspringt und sich durch die Täler Westsloweniens schlängelt, bis er schließlich in den Golf von Triest mündet. Das Spektakuläre daran ist die Farbe des Wassers: als hätte man ein paar Tonnen Gletschereisbonbons darin aufgelöst. Die Soča funkelt türkis bis hellgrün und ist so klar, dass man die Kieselsteine auf dem Grund zählen kann. Entsprechend viele Wassersportler und Camper zieht sie an, die dann entweder auf einem traditionellen Kanucampingplatz mit ihren nassen Neoprenanzügen die Stellplatzgrenzen markieren oder sich einen sympathisch hippiesken Aussteigerplatz suchen, auf dem es gar keine Stellplatzgrenzen gibt.

Wir entscheiden uns für Variante zwei und werden in Volarje direkt am Fluss fündig. Zwei riesige, schwarze Zottelhunde begrüßen uns und begraben Bärbel unter sich. Erst einige Minuten später schlurft Goran, der rund 50-jährige Besitzer, hinterher. Er trägt weite Leinenpluderhosen, hat sich aus einem Putzlappen einen Turban gebastelt und winkt uns mit einem zerfledderten Feudel freundlich zu. Übernachtungspreis nennt er uns keinen: „Das machen wir, wenn ihr fahrt.“

Am Nachmittag bringen seine Anglerfreunde frischen Fisch, der für alle Gäste gegrillt wird. Aus verbeulten Lautsprechern scheppern Bob-Dylan-Songs, Weinkorken ploppen im Takt. Später am Abend wabert Nebel über das Ufer der Soča und die eine oder andere Graswolke über unseren Campingtisch.

Am nächsten Morgen schnappe ich mir Goran, der im Halbschlaf durch die Toilettenanlage feudelt, und bitte ihn um die Rechnung. Er blinzelt mich mit feuerroten Augen an: „Wie viele Tage wart ihr noch mal hier?“

Kiffer sind in aller Regel ja sehr nette Menschen. Aber Geschäftsleute sind sie leider nicht.

***

Von den vielen sehr dummen Argumenten, die mich bisher davon abgehalten haben, Urlaub in Slowenien zu machen, war das mit der Sprache vielleicht das dümmste. „Da versteht mich doch keiner“, dachte ich, „und ich verstehe auch keinen! Ist das überhaupt ’ne eigene Sprache, Slowenisch?“

Ja, ist es. Das ist aber vollkommen egal. Verständigungsschwierigkeiten muss in Slowenien niemand befürchten. Selbst siebzigjährige Fleischerei-Fachverkäuferinnen sprechen hier ein Englisch, das Günther Oettinger und Edmund Stoiber die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Das wiederum wäre den Slowenen unangenehm, denn Prahlen liegt nicht in ihrer Natur. „I speak a little bit English“ heißt hier in etwa so viel wie: „Ich verstehe alles, kann mich auch ohne Probleme ausdrücken und könnte jederzeit einen hessischen Leistungskurs Englisch besuchen, ach, was sag ich: unterrichten!“

Viele sprechen sogar ein passables Deutsch, was von den zahlreichen österreichischen Touristen gnadenlos ausgenutzt wird. Liebe Slowenen, macht euch bitte keinen Kopf, wenn ihr den Franz und die Liesl nicht versteht, die in euren Biergärten hocken, ihr Glas heben und brüllen: „MochstmernoanGschpritzten!“ Das muss man nicht verstehen. Das kann man ganz gepflegt wegignorieren!

Überhaupt: Die Menschen hier! Jeder Eisverkäufer, jeder Bäcker, jeder Polizist strahlt uns an, als hätten wir ihm gerade einen Erstgeborenen geschenkt. Ich habe in Slowenien nicht einen schlecht gelaunten Menschen erlebt. Die einzige schlecht gelaunte Slowenin, die ich kenne, lebt in den USA und heißt Melania Trump. Und die hat ja nun auch wirklich Grund dazu.

***

Apropos Politik: Wer die Welt verstehen will, sollte mal, wie wir, eine international besetzte Rafting-Tour buchen. Zwei Deutsche, ein Libanese, eine Slowenin, ein Araber, ein Amerikaner und ein ungarischer Guide in einem Boot – da kann man einiges lernen. Der Amerikaner setzt sich gleich mal nach vorne, da er, nach eigener Auskunft, „a very strong paddler“ ist. Zwei Minuten später, nach der ersten Stromschnelle, liegt er im Wasser und wird vom Ungarn höflichst drei Plätze nach hinten komplimentiert. Als der Araber erfährt, dass wir aus Köln kommen, singt er uns voller Stolz die erste Strophe von „Viva Colonia“ vor und lädt uns nach Ägypten ein. Der Libanese und die Slowenin retten unterdessen den Amerikaner, der sich auch auf seinem neuen Platz nicht lange gehalten hat. Irgendwie kommen wir trotzdem alle nach zwei Stunden heil am Ufer an, strahlen übers ganze Gesicht und verabreden uns anschließend zum Bier. Vielleicht sollten G7-Gipfel in Zukunft in einem Rafting-Boot abgehalten werden.

Nach der Bootsfahrt sitzt unser Guide Luca vor dem Büro des Tourveranstalters und liest WhatsApp-Nachrichten. Ich setze mich zu ihm, wir plaudern über Europa.

„Die EU ist schon ’ne gute Sache“, meint Luca. „Ich habe nur Angst, dass die Traditionen und die Kultur der einzelnen Mitgliedsstaaten verloren gehen, weil die jungen Leute alle wegziehen. Da muss man was gegen tun!“

Ich runzle die Stirn: „Ähm … du bist Ungar, oder?“

„Ja, wieso?“

„Ich dachte nur … Wir sind ja hier in Slowenien …“

Luca will etwas erwidern, kommt dann aber ins Grübeln und widmet sich wieder seinem Smartphone.

Seine Kollegin setzt sich zu uns. Ich frage sie, wie Slowenen eigentlich über die EU denken. Sie winkt ab: „We are just a small country. We do what the other countries do.“

Schade eigentlich. Von Slowenen könnten wir alle jede Menge lernen.

***

Sechs Tage sind wir nun schon im Soča-Tal und können uns einfach nicht losreißen. Vom Fluss, von den Bergen, von den Menschen. Jeden Morgen sitzen wir mit unserem dampfenden Kaffee vor dem Wohnmobil, beobachten, wie über den Ausläufern des Triglav-Gebirges langsam die Sonne aufgeht und wie sich der Morgennebel von der Wiese verzieht.

Die Familie neben uns bricht heute ihre Zelte ab. Marie, die vierjährige Tochter, kommt ein letztes Mal zu unserem Auto, um sich von Bärbel zu verabschieden. Dreimal streicht sie unserem Hund bedächtig über den Kopf, dann schlurft sie bedrückt zurück zu ihren Eltern.

„Ich will nicht heim“, flüstert sie.

„Ach Maus“, tröstet ihr Vater sie. „Weißt du: Wenn man nie heimfährt, kann man auch nicht wieder wegfahren!“

Marie wirkt nicht überzeugt.

„Wir sollten vielleicht auch allmählich mal weiterfahren, oder?“, frage ich Stefan.

„Wir sollten gar nix“, antwortet mein Mann.

Wir bleiben noch eine Nacht.

***

Henning F. schreibt: „Nachdem du ja die Superlative jagst (naturbelassenstes Tal und so): Fahr mal nach Postojna zur zweitgrößten für Touristen erschlossenen Tropfsteinhöhle der Welt!“

***

Drei Bissen – mehr schaffe ich nicht. Ich sitze in einem Café in Postojna und starre auf den Kuchen vor mir. „Kuchen“ ist eigentlich schon das falsche Wort: Gibanica ist eine Art Käse-Nuss-Mohn-Apfel-Kuchen-Strudel. Also etwas für Menschen, die sich nicht so gern entscheiden. Und wirklich sehr, sehr viel Appetit haben.

Ich dagegen will mir nur die Zeit vertreiben, bis uns die 14-Uhr-Bahn in die Tropfsteinhöhlen von Postojna bringt. Mit dem Vivarium, einer Art Höhlenzoo nebenan, waren wir nämlich schnell fertig. Dort soll man angeblich einige seltene Höhlentiere zu sehen bekommen, unter anderem den legendären Grottenolm. Der sieht ein bisschen aus wie die Klebetiere, die südeuropäische Straßenverkäufer in Touristenzentren nachts an Schaufensterscheiben schmeißen und herunterklettern lassen.

Proteus anguinus, so die Fachbezeichnung, kommt jahrelang ohne Nahrung aus, ist fast blind, hat dafür ein ausgeprägtes Gleichgewichts- und Hörorgan und verbringt seine rund 100 Jahre Lebenszeit am liebsten in vollkommener Dunkelheit. Und da haben wir auch schon das Problem: Dunkelheit. Proteus anguinus versteckt sich gern. Vor seinen tierischen Feinden, vor Lichtquellen und vor allem: vor Menschen. Wir haben jedenfalls keinen einzigen Olm gesehen. Das Vivarium ist deshalb eher ein Ausstellungsraum für verschieden große, sparsam beleuchtete Glaskästen. Oder ein Zoo für Menschen, die keine Tiere mögen.

Als es endlich Zeit für unsere Besichtigungstour ist, merken wir schnell: Die Tropfsteinhöhle macht alles wett. Ein über 20 Kilometer langes Wegenetz, das man zum Teil mit einem Zug befährt (elektrobetrieben, da irgendwann ein schlauer Mensch gemerkt hat, dass Dieselgase, geschlossene Räume und menschliche Lungen keine gute Kombination sind). Unterschiedlichste Höhlen, die nach Farbe und Form ihrer Tropfsteine benannt sind (wer im „Spaghettisaal“ keine Lust verspürt, mal mit erhobener Hand an der Decke entlangzustreifen und sich ’ne Portion Pasta zu pflücken, hat einfach keine Fantasie). Und es gibt sogar ein „Konzertsaal“ genanntes, riesiges Gewölbe, in dem regelmäßig klassische Musikwerke aufgeführt werden. Mit offenem Mund wandere ich die feuchten Wege entlang, überquere die „Russische Brücke“, die im Ersten Weltkrieg von Kriegsgefangenen gebaut wurde, und bleibe lange vor dem „Brillanten“ stehen, dem fast fünf Meter hohen, weiß schimmernden Wahrzeichen der Postojnska Jama.

Nach einer Stunde mache ich mich wieder in die gut 20 Grad wärmere Außenwelt auf und weiß: Ab jetzt kann ich mir alle weiteren Tropfsteinhöhlen der Welt sparen. Wer schon mal bei Witzigmann gegessen hat, sagt ja auch nicht: „Alles gut und schön, aber jetzt muss ich zum Vergleich unbedingt noch die neuen Bistro-Baguettes von Dr. Oetker probieren.“

***

Lena R. schreibt: „Slowenien hat die kürzeste Adriaküste der EU: gerade mal 40 Kilometer! Ich empfehle die kleine romantische Hafenstadt Piran ...“

***

„Warum haben wir eigentlich nicht viel früher mal Urlaub in Slowenien gemacht?“, frage ich Stefan.

Wir sitzen auf der Außenterrasse eines Fischrestaurants in Piran. Unser Wohnmobil parkt auf einem Stellplatz vor den Toren der Stadt, direkt neben der erstaunlich schlecht besuchten Tauchschule „Sharky“. (Na gut, eigentlich ist es nicht ganz so erstaunlich. Es gibt ja auch keine Reederei „Titanic“ oder eine Bungee-Jumping-Agentur „Loose End“.) Ein Fußweg führt am Meer entlang in die venezianisch geprägte Hafenstadt, die auf dem äußersten Zipfel einer Landzunge ins Wasser ragt.

„Manchmal ist man einfach blind“, meint Stefan. „Man ist blind und scheu und bleibt lieber in seiner gewohnten Umgebung.“

„Ja“, sage ich und nippe an meinem slowenischen Malvasier. „Sagen wir’s, wie es ist: Manchmal sind wir Grottenolme.“

3. SEEIGEL AN SCHLACKERNDEM GEMÄCHT

Istrien, Krk (Kroatien)

Marianne R. schreibt: „Wie viele Tipps zu Kroatien brauchst du? Wandern im Velebit, Plitvicer Seen, die Küstenstädte Poreč, Pula, Zadar, Trogir, Split … Überall kannst du schwimmen, segeln, radfahren, wandern, klettern, Natur und Kultur bestaunen und vor allem: lecker essen und trinken!“

***

Zu keinem anderen Land bekamen wir so viele Tipps wie zu Kroatien. Kein Wunder: 1700 Kilometer Adriaküste kann man schlecht verstecken und sie blieben nach dem Zerfall Jugoslawiens nicht lange ein Geheimtipp. Auch Stefan und mir ging es diesmal eher darum, Ecken zu finden, die wir noch nicht in- und auswendig kannten. Vor einigen Jahren, in einem besonders verregneten April, hatten wir uns nämlich, gefrustet vom ewigen Kölner Grau, kurze Hosen und Flipflops angezogen, das Wohnmobil beladen und beschlossen: „Wir fahren jetzt so lange, bis das Wetter zu unseren Klamotten passt.“ 14 Stunden später waren wir zum ersten Mal in Kroatien – und kamen immer wieder.

Gerade Istrien, die Halbinsel im Norden, eingebettet zwischen Kvarner Bucht und Golf von Triest, ist ein ganz schön perfektes Fleckchen Erde: Weinberge, Olivenbäume, dazwischen blüht der Klatschmohn, der Himmel ist geradezu augenkniepig blau und das Meer hat mehr Türkis-Schattierungen als die Sommergarderobe Düsseldorfer Charity-Ladys. An der Straße überall kleine Verkaufsstände mit Honig (Imker verkaufen ihre Produkte hier direkt neben den Bienenstöcken – quasi ein Honig-Outlet) und Automechaniker, die mit meinem kroatischen Lieblingswort auf ihre Dienste an der Abgasanlage hinweisen: „Auspuh!“ Ab dem späten Vormittag drehen sich an den Landstraßen zahllose Spanferkel über offenen Feuerstellen und überziehen die Halbinsel mit einer würzigen Bratenduftwolke. Istrische Städte dagegen locken mit venezianischer Architektur und römischen Überbleibseln – es ist quasi Italien ohne Italiener. Für eher italo-skeptische Menschen wie mich eine sehr verlockende Vorstellung.

Zu viel Abwechslung sollte man allerdings nicht erwarten: Eigentlich sehen alle istrischen Städte gleich aus. Hügel aufschütten, Kirche obendrauf, Häuser außen rum, fertig. Egal ob Pula, Rovinj oder Poreč: jedes Mal ein Hügel, eine Kirche, Häuser außen rum. Das klingt erst mal etwas eintönig. Wenn man mich andererseits fragen würde: „Wie sieht für dich der perfekte Urlaubsort aus?“, würde ich vermutlich genau so eine Stadt malen.

Hinzu kommt: Ich wohne in Köln. Da ist man architektonisch ziemlich leicht zu begeistern.

***

„Camp Valalta?“

„Nackig.“

„Camp Ulika?“

„Nackig.“

„Camp Plaza?“

„Nackig und Apartments.“

„Also ’n Swingerclub?“

„Könnte sein.“

Stefan und ich schauen uns ratlos an. Unsere Suche nach einem Campingplatz in Istrien dauert länger als gedacht, denn es ist überraschenderweise nicht ganz einfach, einen zu finden, auf dem man die Hose mal anbehalten darf. FKK ist hier ein großes Ding (haha, „großes Ding!“ … Verzeihung) – offenbar ein Relikt aus der sozialistischen Vergangenheit. In der DDR waren ja auch 40 Jahre lang alle nackt.

Gegen unbehostes Schwimmen habe ich gar nichts einzuwenden – Fische wollen schließlich auch mal was zu lachen haben. Aber auf so einem Campingplatz macht man ja noch andere Sachen, und die Vorstellung, mich im FKK-Supermarkt mit schlackerndem Gemächt nach den Frosties zu strecken, überzeugt mich nicht richtig. (Andererseits spiele ich seit Jahren mit dem Gedanken, dem Heidi-Klum-Juror, mit dem ich ständig verwechselt werde, eins auszuwischen, indem ich auf einem FKK-Platz übernachte, am gesamten Unterhaltungsprogramm teilnehme und dann auf die BILD-Überschrift warte: „Peyman Amin: Beim Nackt-Volleyball pritscht er auch untenrum!“)

Aufgrund zahlreicher Facebook-Tipps entscheiden wir uns schließlich für einen Platz in der Nähe von Poreč, der drittgrößten Stadt Istriens, an dem es zwar einen Nacktbadestrand gibt, die äußeren Geschlechtsmerkmale sonst aber Ausgangssperre haben. Leider bemerken wir gleich den zweiten Nachteil kroatischer Campingplätze: Im Gegensatz zu Slowenien ist man hier nie wirklich allein. Eigentlich sind es gar keine Campingplätze, sondern Kleinstädte aus Wohnwagen und -mobilen. Noch dazu sind die meisten mittlerweile ordentlich durchteutonisiert und versprühen einen jägerzaunig-gartenzwergigen Charme.

Hier fahren der Horst und die Anneliese aus Herzogenaurach morgens mit dem Leiterwägelchen die prall gefüllte Campingtoilette zur Entsorgungsstelle, bestellen danach bei der deutschen Bäckerei ihre „fünf Brödla, aber fei ned so dunkel“ und unterweisen dich auf dem Rückweg noch im Themengebiet „Korrekte Mülltrennung“. Kroaten trifft man hier jedenfalls keine. Und wenn, sind es Angestellte, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als durch ein und dasselbe Toilettenhäuschen zu feudeln, da sich die deutschen Campinggäste sonst bei holidaycheck.de beschweren.

Wer also gerne campen geht, aber nicht auf den Luxus eines 4-Sterne-Hotels verzichten will, sich am liebsten ausschließlich in seiner Muttersprache unterhält und die Natur gerne ein bisschen auf Distanz hält, ist auf istrischen Campingplätzen sehr gut aufgehoben. Ich dagegen sehne mich plötzlich sehr nach einem abgeranzten, slowenischen Hippiecamp.

***