5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

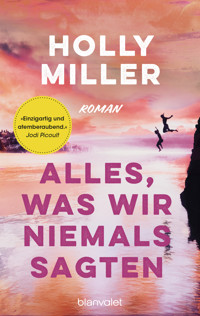

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Welchen Weg du auch gehst – die Liebe wird dich finden! Der neue tief berührende Liebesroman von Erfolgsautorin Holly Miller!

Lucy hat gerade ihren Job bei einer Werbeagentur hingeschmissen, als das Leben ihr zwei schicksalshafte Begegnungen beschert: In einer Bar trifft sie auf den charmanten Fotografen Caleb, zudem sie sofort eine besondere Verbindung spürt. Zudem läuft sie – noch in derselben Nacht – ihrer einstigen großen Liebe Max in die Arme, und alte Gefühle entfachen.

Was soll Lucy nun tun? In ihrer Heimat, dem Küstenörtchen Shoreley bleiben, um Caleb näher kennenzulernen? Oder Max nach London folgen, um herauszufinden, ob es nicht doch noch eine zweite Chance für sie gibt?

Hier entlang oder dort? Eine große Entscheidung. Aber was wäre, wenn man beide Wege gehen könnte?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 481

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Lucy hat gerade ihren Job bei einer Werbeagentur hingeschmissen, als das Leben ihr zwei schicksalshafte Begegnungen beschert: In einer Bar trifft sie auf den charmanten Fotografen Caleb, zudem sie sofort eine besondere Verbindung spürt. Zudem läuft sie – noch in derselben Nacht – ihrer einstigen großen Liebe Max in die Arme, und alte Gefühle entfachen.

Was soll Lucy nun tun? In ihrer Heimat, dem Küstenörtchen Shoreley bleiben, um Caleb näher kennenzulernen? Oder Max nach London folgen, um herauszufinden, ob es nicht doch noch eine zweite Chance für sie gibt?

Hier entlang oder dort? Eine große Entscheidung.

Aber was wäre, wenn man beide Wege gehen könnte?

Autorin

Holly Miller ist im englischen Bedfordshire geboren und aufgewachsen. Nach ihrem Studium arbeitete sie unter anderem als Marketingleiterin, Redakteurin und Werbetexterin, ihre wahre Leidenschaft galt aber schon immer dem Schreiben von Geschichten. Die Autorin lebt mit ihrem Partner und ihrem Hund in Norfolk. Nach »Ein letzter erster Augenblick« ist »Zwei Leben mit dir« ihr zweiter Roman bei Blanvalet.

Weitere Informationen unter: www.hollymillerauthor.com

Von Holly Miller bereits erschienen

Ein letzter erster Augenblick

Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet

HOLLY MILLER

Roman

Deutsch von Astrid Finke

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »What Might Have Been« bei Hodder & Stoughton, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © ٢٠22 by Holly Miller

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Daniela Bühl

Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München

Umschlagmotiv: Shutterstock.com (DniproDD; lawoel; bush-man; NiklsN; momo sama)

DK · Herstellung: sam

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-25893-1V002

www.blanvalet.de

1

»Du hast was?«

Ich bleibe neben der Tafel mit dem Craft-Beer-Angebot des Pubs stehen, das Handy ans Ohr gedrückt. »Meinen Job geschmissen«, wiederhole ich. »Gerade eben. Also, vor zehn Minuten.«

»Du hast deine Kündigung eingereicht?«

»Na ja, eher unter Protest den Saal verlassen.«

Meine Schwester Yoga-atmet ein paar Sekunden lang. »Wow. Okay …«

»Es ging nicht mehr, Tash. Dieses Mal hat es mir einfach gereicht.«

Vor meinem geistigen Auge sehe ich sie nicken, sich angestrengt um Verständnis bemühen.

»Es wird sich schon wieder was auftun«, sage ich mit einer Zuversicht, die ich definitiv nicht empfinde.

»Lass mich raten: Das Universum steht hinter dir?«

Ich ringe mir ein Grinsen ab, aber es gerät leicht schief. »Die Hoffnung stirbt zuletzt.«

Der Bus nach Hause kommt erst in einer Stunde, deshalb habe ich mich mit einer Virgin Mary im Smugglers verkrochen. Ich bleibe mit meinem Cocktail an der Theke sitzen. Das Smugglers ist eine Institution in Shoreley: Dort habe ich zum ersten Mal Alkohol bestellt, Livemusik gehört, Jungs getroffen, die keine Klassenkameraden waren.

Weil mir bewusst wird, dass ich ins Leere starre, rufe ich die Horoskop-App auf meinem Handy auf. Mein Horoskop zu lesen ist mein neuestes peinliches Laster, so wie trashige Fernsehsendungen oder Kekse im Bett. Was man einem potenziell interessanten Mann gegenüber niemals zugeben würde. Aber es macht ein bisschen süchtig. Ähnlich wie Lottospielen. Vielleicht klappt es ja dieses Mal.

Ich lese die Prophezeiung für den heutigen Tag, und mein Herz vollführt ein Stepptänzchen in meiner Brust.

Sie schlagen beruflich neue Wege ein. Falls Sie Single sind, könnte heute auch der Tag sein, an dem Sie Ihrem Seelenverwandten begegnen.

Und dann, wie in Zeitlupe, passiert es. Als ich die Hand hebe, um mir noch einen Cocktail zu bestellen, steht der Mann neben mir auf und macht Platz für jemand Neuen. »Ein Guinness, bitte.«

Der Barkeeper zögert, schielt zu mir. Mein neuer Sitznachbar dreht sich um, und unsere Blicke treffen sich.

»Oh, sorry.« Er grinst breit, die freundlichste Entschuldigung aller Zeiten. »Hab dich gar nicht gesehen.«

Es ist total seltsam: Ich habe das Gefühl, ihn zu kennen. Ihm schon einmal begegnet zu sein. Aber ich komme nicht darauf, wann oder wo.

Er sieht auf die Art gut aus, wie man sie aus Strickjacken-Werbung kennt, dunkle Stoppeln und zerzauste Haare und feucht glänzende Augen. Die Miene, mit der er mich ansieht – amüsiert und eindringlich zugleich –, in Kombination mit dem süßlichen Duft seines Aftershaves verschlägt mir kurz den Atem.

»Hallo. Macht gar nichts. Du zuerst«, sage ich.

»Was möchtest du?«

»Ach nein, das ist echt nicht nötig …«

»Doch, ich bestehe darauf.«

»Also gut. Dann bitte eine Virgin Mary. Danke.«

Netterweise und zu meiner Erleichterung versucht er nicht, meine Bestellung um einen Schuss Wodka anzureichern oder einen blöden Witz zu reißen, dass Kneipen üblicherweise zum Bechern da sind.

Als die Getränke kommen, sieht er sich um, zuckt dann die Achseln und bleibt auf dem Barhocker neben mir sitzen. »Darf ich? Ist so voll heute.« Er stößt mit mir an. »Ich heiße übrigens Caleb.«

Der Name sagt mir nichts.

»Lucy.« Ich streiche mir die widerspenstigen Haare zurück und wünsche mir, ich hätte wenigstens einen Blick in den Spiegel geworfen, ehe ich vorhin aus dem Büro gestürmt bin. Es ist extrem stickig hier drin, die Leute stehen dicht gedrängt unter der niedrigen Decke, und vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich in der Hitze zu verwelken anfange.

Ich male mir aus, wie Tash vor Verzweiflung über meine zerzauste Frisur und mein knittriges Kleid die Hände vors Gesicht schlägt. In meinen Augen war meine Schwester schon immer eine etwas edlere Version von mir: Sie ist knappe zehn Zentimeter größer, ich nur Durchschnitt; ihre Haare sind ein oder zwei Töne blonder, die Haut schimmert um ein paar Lumen mehr. Trotzdem, Caleb wirkt entspannt, als interessierte er sich nicht allzu sehr für glattes Haar oder Lumen, was mir entgegenkommt.

»Ich erinnere mich noch an Zeiten, als das hier eine stinknormale Kneipe war«, sagt er und nippt an seinem Bier, den Blick auf die funkelnden Gin-Flaschen hinter der Theke gerichtet. »Jetzt machen sie ganz auf Craft Beer und Cocktailkreationen und Holzofenpizza.«

»Und perfekt inszenierte Instagram-Posts.«

»Und albernes Knabberzeug.« Er schiebt mir ein Schüsselchen hin. »Wasabi-Erbse gefällig?«

Ich schüttle lachend den Kopf und versuche, das Kribbeln in meinem Brustkorb zu ignorieren. »Ich bin eher der Typ Erdnussflips.«

Grinsend hebt er die Faust, und ich schlage meine dagegen. Neben seiner Hand sieht meine winzig aus.

»Dann wohnst du also in der Nähe?« Ich überlege, wie ich in Erfahrung bringen kann, ob wir einander möglicherweise kennen.

Er nickt. »Und du?«

Ich nicke ebenfalls.

»Bist du oft freitags hier?«

»Nicht unbedingt.« Ich zögere, dann aber platze ich heraus: »Ich hab gerade meinen Job gekündigt.«

Er reißt die Augen auf. »Oha. Verstehe. Dann willst du hier deinen Kummer ertränken?«

»Nein. Ich meine, es war schon gut so. Eine Frage des Prinzips.«

»Na dann, Glückwunsch.« Er erhebt sein Glas, und in dem Moment sehen wir einander, nur eine Millisekunde lang, genau in die Augen. Ich spüre meinen Atem sich in meiner Brust ausbreiten, eine Wärme unter der Haut. »Schön für dich.«

»Danke«, stoße ich hervor und – womöglich, um ihn oder mich von meiner Verlegenheit abzulenken, die mir mit Sicherheit anzusehen ist – frage ihn: »Und was ist mit dir, bist du erwerbstätig?«

»Ja. Ich bin Fotograf.«

»Ehrlich? Von Beruf?«

Er lacht. »Ob du’s glaubst oder nicht, so was gibt’s.«

»Entschuldige«, sage ich ziemlich betreten. »Ich meinte nur, also, davon träumen so viele. Ich bin beeindruckt.«

Er lächelt und bedankt sich mit einem knappen Nicken. »Tja, du bist ja jetzt frei, wovon träumst du?«

Ich zögere. Ich könnte es ihm erzählen (ich wollte schon immer einen Roman schreiben), aber damit würde ich mich in die Sorte Mensch verwandeln, vor der andere auf Partys flüchten. »Offen gestanden weiß ich das noch nicht so genau.«

»Was hast du denn bisher gemacht?« Mittlerweile hat er sich auf seinem Barhocker so gedreht, dass er mich ansieht, die Augen aufmerksam und leuchtend.

»Ich war bei einer Werbeagentur.«

Er trinkt einen Schluck, die Augenbrauen hochgezogen. »So was gibt es bei uns in Shoreley?«

Ich muss lachen. »Genau genommen nur diese eine. Wir betrachten uns gern als klein, aber mächtig.«

»Und du hast warum gekündigt?«

Noch während ich überlege, wie ich das am besten erkläre, erstarre ich.

Nein, das kann nicht sein.

Hektisch blinzelnd versuche ich zu erkennen, ob das, was ich sehe, real ist.

Denn plötzlich steht da, auf dem von meinem Platz aus sichtbaren Straßenabschnitt, der letzte Mensch auf der Welt, mit dem ich gerechnet hätte.

Mitten vor dem Fenster hat er angehalten, um sich etwas auf seinem Handy anzusehen. Völlig unter Schock spüre ich, dass mein Herz schneller schlägt.

Ganz eindeutig, er ist es.

Max. Max Gardner.

»Entschuldige bitte«, murmle ich und rutsche so heftig mit dem Hocker zurück, dass er beinahe umfällt. Ich lasse Caleb und meinen Cocktail einfach stehen und drängle mich durch die Menge nach draußen. Die Kälte der Luft verschlägt mir nach der Hitze des Pubs kurz den Atem, es fühlt sich an, als hüpfte mir das Herz in die Kehle herauf.

»Max«, sage ich nur.

Er hebt den Kopf, und ich betrachte ihn: schwarzer Wollmantel, Nadelstreifenanzug, dasselbe Schimmern im Blick, dasselbe markante Kinn, keine Spur von Altern in seinem attraktiven Gesicht. Groß, blond, ruhige Würde. Kurz verharrt er. Der Augenblick hat uns in seinen Bann geschlagen.

Ich wühle im Bauch nach meiner Stimme. »Hallo.«

Er lächelt sanft, macht einen Schritt auf mich zu. »Oh mein Gott. Du bist es wirklich. Hallo.«

2

Wir begrüßen uns mit einem angedeuteten Kuss auf die Wange, was albern ist, weil Max und ich uns früher über so etwas lustig machten, und dann treten wir zurück, um einander anzusehen. Zum zweiten Mal an diesem Abend verfluche ich mich für mein suboptimales Äußeres, für diesen ramponierten Look, den man bekommt, wenn man viel zu viel im Kopf hat.

Max und ich sind nicht über soziale Medien miteinander verknüpft, und wie jeder gute Anwalt hält er seinen Facebook- und Instagram-Account privat. Ich konnte mich nie überwinden, ihm eine Freundschaftsanfrage zu senden oder ihm zu folgen, allerdings sehe ich mir hin und wieder sein Linked-In-Profil an. Es ändert sich nie: Anwalt für Immobilienrecht bei Heyford West White, oder auch HWW, wenn man auf Akronyme steht, eine amerikanische Kanzlei mit Nebenstelle in London.

Sein Profilbild – professionell fotografiert und klassisch Max – passt ziemlich gut zu dem Mann, der vor mir steht. Kräftiges Kinn, dunkelblonde Haare. Eine Miene, die verspricht, deinen Fall ernst zu nehmen, aber mit einem Funkeln darin, das verrät, dass er einen Sieg wild feiern wird.

Der Mensch, für den du bestimmt bist, flüstert mein Herz ungebeten. Der Eine, dem du heute noch nachtrauerst.

»Was«, sage ich schließlich, weil einer von uns beiden den Anfang machen muss. »Was machst du hier?«

»Arbeiten. Na ja, mehr oder weniger.« Er reibt sich das Kinn und wirkt dabei untypisch verlegen. »Ich hatte einen Termin ganz dicht an der M2, und dann dachte ich, na ja, ich kann genauso gut noch ein Stück weiterfahren, um der guten alten Zeiten willen.«

Die guten alten Zeiten. Du hast an mich gedacht.

»Ich hab sogar überlegt, ob ich dich irgendwie zu kontaktieren versuche, aber …« Er verstummt. »Ich war mir nicht sicher, ob du noch hier wohnst oder ob du überhaupt Lust hast, mich zu sehen oder so.«

»Nein, das ist … Natürlich hab ich Lust.« Ich lächle, meine Emotionen tanzen in meinem Inneren. »Was für ein Termin war das? Irgendwas Spaßiges?«

Er lacht. »Kein bisschen. Nur eine Ortsbesichtigung. Bürohochhausbaustelle. Nimmt angeblich den Nachbargebäuden das Licht. Alles sehr öde.«

Bei dem »angeblich« muss ich grinsen. »Dann hast du dir also deinen Traum erfüllt, Anwalt zu werden.«

Als er lächelnd nickt, entdecke ich einen Hauch von Stolz in seinen Augen, was mehr als verdient ist. Ich empfinde eine seltsame Befriedigung beim Anblick von Anwalt Max, mit seinem glatten weißen Hemd und der anthrazitfarbenen Krawatte, erfolgreich und weltmännisch, alles, was er sich je gewünscht hat.

Ein paar Minuten lang unterhalten wir uns, über sein Leben in London und die seltsame Wendung, die mein Berufsleben heute genommen hat, doch dann kommt es mir allmählich albern vor, dieses Gespräch auf dem Bürgersteig zu führen, wo sich ein Meer von Kneipengängern um uns herum teilen muss.

Ich räuspere mich. »Hör mal, hättest du Lust auf ein schnelles Getränk oder so?«

»Eigentlich«, sagt er, wirft einen Blick auf seine Armbanduhr und verzieht leicht den Mund, »muss ich nach London zurück. Ich fliege morgen absurd früh weg und hab noch nicht mal gepackt. Der Abstecher hierher war eher spontan.«

Das Kribbeln in meiner Brust schwindet. Vielleicht ist sein alter Drang, vor mir zu flüchten, immer noch da. Trotzdem zwinge ich mich zu einem Lächeln. »Du Glücklicher. Was Schönes?«

»Seychellen. Zwei Wochen.«

»Allein?« Das rutscht mir heraus, ehe ich mich bremsen kann.

Er schüttelt den Kopf. »Nein, zum Tauchen. Wir sind eine ganze Gruppe.«

»Das klingt toll.« Insgeheim bin ich erleichtert - wobei ich dazu natürlich kein Recht habe –, dass es kein romantischer Urlaub für zwei ist. »Tja, wenn du zurück bist, können wir ja vielleicht …«

»Auf jeden Fall.« Er sieht mir genau in die Augen, woraufhin mein Magen sich vor Freude zusammenzieht. »Nach fast zehn Jahren haben wir uns so einiges zu erzählen.«

Es fällt mir schwer, meinen Blick von seinem loszureißen.

»Irgendwie ist das doch verrückt«, sage ich nach einer Weile. »Wie viele Leute treiben sich jeden Tag in Shoreley rum?«

»Hunderte? Tausende?« Er lächelt. Er muss denken, was ich denke, wie könnte es anders sein? »Und trotzdem stehen wir hier.«

Wir tauschen Handynummern aus, und dann sehe ich ihm nach, als er über das Kopfsteinpflaster weggeht, einen Sturm von Gedanken im Kopf. Könnte es sein, dass meine dumme App recht hatte, bin ich gerade meinem Seelenverwandten über den Weg gelaufen? So oft dachte ich, dass Max für mich der richtige Mann zum falschen Zeitpunkt war.

3

»Das hast du richtig gemacht«, versichert Jools mir, als ich ihr von meiner Kündigung erzähle. »Die haben dich lange genug hingehalten.«

Ich bin noch im Bett und videochatte mit meiner ältesten Freundin, dem Menschen, der seit der Grundschule an meiner Seite steht, der mir in Zeiten der Unsicherheit immer Halt gibt.

»Danke.« Ich beiße mir auf die Lippe. »Bei Tageslicht betrachtet kommt es mir allerdings ein bisschen überhastet vor.« Im Allgemeinen bin ich niemand, der vorschnelle Entscheidungen trifft. Es kann schon passieren, dass ich spätabends noch einen Kaffee trinke, einen gewagten Lippenstift ausprobiere oder mir willkürlich ein Gericht von der Speisekarte aussuche, aber risikofreudiger wird es bei mir normalerweise nicht.

Jools nippt an ihrem Tee. Wie ich ist sie gerade erst aufgewacht, die Haare lösen sich aus ihrem Dutt. Sie streicht sie sich aus dem Gesicht. »Und, was hat Georgia dazu gesagt?«

»Nicht viel. Ich glaube, sie stand unter Schock.«

Als ich vor acht Jahren bei Figaro anfing, schien es ein eigentlich unverdienter Glückstreffer zu sein: eine Stelle bei Shoreleys einzigem Kreativbüro, wenige Monate nachdem ich mein Studium abgebrochen hatte. Ursprünglich hatte ich mich als Texterin beworben, aber Georgia stellte mich als Planerin ein, weil sie ahnte, dass ihre junge Agentur ohne so jemanden nicht weit käme. Ich sagte sofort zu, weil ich so dankbar war, überhaupt einen Job zu bekommen, und schwor mir, sie wieder auf eine Stelle als Texterin anzusprechen, sobald ich mich eingewöhnt und bewährt hatte. Anfangs waren wir nur zu sechst, gemeinsam bauten wir die Firma auf die vierzig Mitarbeiter aus, die sie heute beschäftigt. Und die meisten dieser Jahre waren gut. Erfüllend, in vielerlei Hinsicht. Tief drinnen aber bin ich keine Planerin: Ich wollte schon immer schreiben. Das liegt mir im Blut. Diese ganze Zeit, in der ich über Produkte und Branchen recherchierte, den Kundenkontakt pflegte oder Aufträge verfasste, wusste ich, dass mein Herz eigentlich für das Schreiben schlug. Ich notierte mir Slogans, schlug dem Team kreative Ansätze vor, entwarf manchmal Texte, um den Kollegen unter die Arme zu greifen.

Gestern Nachmittag lief dann das Fass endgültig über, als ich erfuhr, dass Georgia eine Texterin von außen angeworben hatte. Die Stelle hat sie mir im Laufe der Jahre fünfmal versprochen, und jetzt gibt sie sie einer anderen.

Als ich in ihr Büro stürmte, um eine Erklärung zu fordern, kam sie mit der müden Ausrede, sie könne sich nicht erlauben, mich in der Planung zu verlieren. Also ging ich einfach, was mich selbst mindestens genauso überraschte wie alle anderen.

»Und was jetzt?«, fragt Jools und beißt in eine Scheibe Toast. »Ziehst du nach London?«

»London?«, wiederhole ich, als hätte sie auf den Mond gesagt.

»Ja. Hat dich nicht vor ein paar Wochen diese super-duper Agentur kontaktiert?«

Ich nicke. »Nur weil sie auch eine Planerin brauchen.«

Wie es der Zufall will, hat sich vor ungefähr vierzehn Tagen ein Headhunter im Namen der Crème de la Crème der Werbeagenturen, der Supernova Agency of Soho, bei mir gemeldet. Die Belegschaft liest sich wie eine Liste der heißesten Talente der ganzen Branche, und das Büro bewirbt sich regelmäßig um die dicksten Aufträge im ganzen Land, gewinnt Wettbewerb um Wettbewerb, Preis um Preis. Supernova ist berüchtigt für seine Rücksichtslosigkeit: Fremdes Personal wird abgeworben, Nachtschichten sind Standard, Wochenenden sind nicht vorgesehen. Aber das Gehalt ist astronomisch, und im Büro gibt es eine eigene Bar, ein Fitness- und ein Nagelstudio. Plus die legendären, voll bezahlten Firmenreisen.

Im Laufe der Jahre erhielt ich ähnliche Angebote von verschiedenen Headhuntern, aber sie kamen komischerweise immer gleichzeitig mit Gründen, bei Figaro zu bleiben: ein weiteres Versprechen von Georgia, mich zur Texterin zu befördern, eine Gehaltserhöhung, die Wahl Shoreleys zum lebenswertesten Ort Großbritanniens, ein Artikel im Guardian über Londoner, die in Scharen die Stadt verlassen. Und, um ehrlich zu sein, war ich bisher ziemlich glücklich in Shoreley, wo ich bei Tash, ihrem Mann und meinem Neffen im Haus wohne. Ich erwog nie ernsthaft, in die Hauptstadt zu ziehen.

»Das Timing ist perfekt, Lucy«, sagt Jools jetzt. »Bei uns wird ein Zimmer frei. Genau heute. Cara zieht aus.«

Vor fast zwölf Jahren ging Jools nach London, um eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen, und kehrte nie zurück. Seit drei Jahren lebt sie in einer Hausgemeinschaft in Tooting. Wie ich spart sie auf etwas Eigenes, und in der Zwischenzeit ist eine WG billiger als eine Einzimmerwohnung. Außerdem liegt das Haus nur einen Steinwurf von ihrem Krankenhaus entfernt.

In dieser Zeit hatte sie diverse Mitbewohner, nur zu oft eine Quelle der Erheiterung für uns. Wobei die derzeitigen mir ganz in Ordnung zu sein scheinen. Ich habe sie ein paarmal getroffen. Besonders Cara war herzlich und intelligent, mit einem kehligen Lachen und einer Schwäche für überbackenen Käsetoast mitten in der Nacht.

Und das Haus ist nett. Ja, schon, es ist ein bisschen gammelig und abgewohnt, mit abblätternder Tapete und fadenscheinigen Teppichen und einem Dauerkonzert von tropfenden Wasserhähnen und undichten Stellen. Aber es hat eine heimelige und gemütliche Atmosphäre. Ein Ort, an dem ich mir vorstellen kann, mich geborgen zu fühlen.

Jools erzählt mir, dass Cara auf Reisen geht. Südostasien, im Anschluss Australien.

Mein Magen macht einen Satz, mein Blick huscht zum Fenster. Ein instinktives Suchen nach einem Fluchtweg.

Ich atme mehrmals tief durch und wende mich wieder dem Handy zu. »Meinst du das ernst?«

»Klar doch! Nimm den fetten Job an und zieh bei mir ein.«

»Aber ich glaube, in London möchte ich genauso wenig als Planerin arbeiten wie in Shoreley.«

»Dann werde Texterin. Kann schon sein, dass du erst mal kleiner anfangen musst, aber du hast so viel Erfahrung in der Branche.«

Und eine Mappe, denke ich zaghaft. Slogans, die ich in meiner Freizeit entworfen, Texte, die ich verfasst habe, wenn das Team unter Zeitdruck stand, Kampagnenideen, die ich zusammen mit Grafikern entwickelt habe, nur so aus Spaß.

»Außerdem weißt du ja, wer sonst noch in London wohnt«, sagt Jools bedeutungsschwanger.

»Wer denn?«, frage ich unschuldig, obwohl es in meinem Kopf flüstert: Max.

»Max.«

»Max?«, ruft meine Schwester, als ich ein paar Minuten später unten frühstücke, die Augen so groß wie die eines Rehs im Scheinwerferlicht.

Tash ist kein Fan von Max, seit er mir das Herz gebrochen hat.

»Jaja, ich weiß. Aber er war total lieb gestern. Er wirkte erfreut, mich zu sehen.«

»Was wollte er denn in Shoreley?«

»Er war nur auf der Durchreise. Ein Arbeitstermin.« Max’ Geständnis, sich an die guten alten Zeiten erinnert zu haben, verschweige ich bewusst.

Tash reicht mir einen Kaffee. Während ich an ihrer blitzblanken Frühstückstheke Coco Pops in mich schaufele, macht sie sich warm für eine Fitnesseinheit, von Kopf bis Fuß in Sweaty Betty, eine riesige Wasserflasche in der Hand.

Vor zwei Jahren bin ich bei Tash und ihrem Mann Simon eingezogen, als Teil eines größeren Sparplans (mehr ihrer als meiner zu Anfang), damit ich mir irgendwann eine Eigentumswohnung kaufen kann. Es traf sich gut, dass ich es hasse, allein zu wohnen, und mich nach der Trennung von meinem Ex nach Gesellschaft sehnte, und so fügte sich alles wunderbar.

Für Tash und Simon ist es kein so großes Opfer, wie es klingt. Ihr umgebauter Bauernhof hat sechs Schlafzimmer und zwei richtige Seitenflügel, zudem haben sie dadurch einen inoffiziellen Babysitter im Haus. Das Haus liegt gute fünfzehn Kilometer von der Küste entfernt, umgeben von nichts als riesigen Äckern, ohne Nachbarn in der Nähe. Die Stille hier kann manchmal regelrecht unheimlich sein, sodass ich nach dem Krachen brechender Wellen oder dem Trubel begeisterter Touristen in Shoreleys Kopfsteinpflastergassen lechze.

»Jools findet, ich sollte nach London ziehen«, sage ich mit vollem Mund, während Tash ein paar Kniebeugen macht. »Bei ihr ist ein Zimmer frei.«

Die Furche auf Tashs Stirn vertieft sich. Sie hört mit ihren Kniebeugen auf. »Lucy, nur weil du zufällig Max über den Weg gelaufen bist, kannst du doch nicht einfach alles stehen und …«

»Darum geht es nicht.« Was eigentlich auch stimmt. Ich meine, ja, in meinem Horoskop stand gestern rein zufällig etwas von einer Begegnung mit meinem Seelenverwandten, und es erscheint wirklich lächerlich, dass es sich auf jemand anders als Max bezogen haben könnte. Allerdings waren darin auch neue berufliche Wege erwähnt. Jools hat ein freies Zimmer, und ich wurde von dem Headhunter angeschrieben: Vielleicht zeigen alle Zeichen Richtung London.

»Ich habe eine bessere Idee«, sagt Tash.

»Nämlich?«, frage ich misstrauisch, weil ich – machen wir uns nichts vor – mit einem Menschen spreche, der gern vor dem Frühstück Sport treibt.

»Warum nutzt du nicht die Gelegenheit zum Schreiben? Das war immer dein Traum.«

»Ja, so was in der Art dachte ich auch. Mir einen Job als Werbetexterin besorgen.«

»Nein, ich meinte …« Tash stockt, dann verzieht sie den Mund zu einem Grinsen. »Das hier hab ich gestern im Feinkostladen entdeckt.« Sie greift nach der Obstschale und zieht einen Flyer darunter hervor.

SCHREIBDEINENROMAN! FÜRANFÄNGERUNDFORTGESCHRITTENE. WÖCHENTLICHERWORKSHOP. 5 £ PROSITZUNG. GELEITETVONRYANCARWELL, VERÖFFENTLICHTERROMANAUTOR.

Ich sehe zu Tash auf. »Einen Roman schreiben?«

Sie nimmt meine Hand. »Weißt du noch, kurz bevor du auf Reisen gegangen bist, hast du mir deine Kurzgeschichte vorgelesen, und ich war völlig platt. Ganz ehrlich, Lucy. Seitdem denke ich, dass du was in der Richtung probieren solltest. Vielleicht ist das jetzt deine Chance. Wieder das zu machen, was du wirklich liebst. Sagtest du nicht, du hättest eine Idee für einen Roman?«

Ich schlucke. Mit vielem hat sie recht: Schreiben ist das, was ich liebe. Das entstand daraus, glaube ich, dass ich als Kind ein unersättlicher Bücherwurm war. Wann immer ich mich unsicher fühlte oder einen Fluchtweg brauchte oder einfach ein Weilchen abtauchen wollte, hielt ich mich an Bücher. Zum Beispiel, als unser Vater arbeitslos wurde oder als es diese Einbruchserie in unserer Straße gab oder als unsere geliebte Großmutter schließlich dem Magenkrebs erlag. Die Bücher, in denen ich Trost suchte, handelten fast ausnahmslos von der Liebe. Die Sorte Buch, die bei meinen Eltern, diesen unverbesserlichen Romantikern, im Haus herumlag. In Ferien und an Wochenenden also, und an Schultagen abends mit der Taschenlampe unter der Bettdecke, verlor ich mich in Sturmhöhe, Stolz und Vorurteil, Anna Karenina und Doktor Schiwago. Natürlich waren die Geschichten nicht immer fröhlich, und nicht immer siegte am Ende die Liebe. Aber mir gefiel, was sie gemeinsam hatten: dass sie die Liebe in den Mittelpunkt rückten, diese universelle, allumfassende Emotion mit der Macht, uns entweder zu vervollständigen oder zu zerstören.

Als ich älter wurde, und besonders in Momenten von Enttäuschung, Liebeskummer oder Trauma, verwandelte sich meine Leidenschaft für das Lesen in einen Wunsch zu schreiben, eine Sehnsucht auszuprobieren, ob ich anderen Menschen das Gefühl geben konnte, das ich beim Lesen empfand: zu Tränen gerührt zu werden, inspiriert, getröstet.

Also begann ich, die Art von Geschichten zu schreiben, in die ich mich am besten hineinversetzen konnte: Liebesgeschichten. An der Uni trat ich einer Creative-Writing-Gruppe bei, beteiligte mich an Wettbewerben, konnte sogar einige Kurzgeschichten in der Unizeitung veröffentlichen. Schreiben wurde meine Form, mich auszudrücken, ein Weg, dem Leben einen Sinn abzugewinnen. Selbst als ich mein Studium der Englischen Literatur aufgab, sagte ich jedem, alles sei in bester Ordnung, weil ich Schriftstellerin werden und gleichzeitig die Welt bereisen würde. Und damals hatte ich auch schon eine Idee für einen Roman, hatte Handlung, Figuren und eine grobe Kapiteleinteilung skizziert, ein halbes Notizbuch vollgeschrieben.

Aber dann kam Australien, als ich die Welt plötzlich überhaupt nicht mehr verstand. Und ich wollte nicht mehr ausdrücken, wie ich mich fühlte. Ich machte einfach dicht. Damals reichte schon ein flüchtiger Blick auf meine eigenen Sätze, um einen Würgereiz auszulösen.

Seitdem habe ich dieses Notizbuch nie auch nur aufgeschlagen.

Die Augen meiner Schwester leuchten verheißungsvoll auf. »Das war doch der Plan, als du das Studium geschmissen hast, Lucy, einen Roman zu schreiben, oder? Aber nach deiner Reise …« Sie verstummt, und ich weiß, was sie eigentlich sagen möchte: dass ich nach meiner Rückkehr nicht ganz derselbe Mensch war wie vorher.

»Ich brauche Geld«, wende ich ein. »Ich kann doch nicht einfach gar nicht arbeiten.«

»Dann besorg dir was in Teilzeit, zur Überbrückung. Die Lebenshaltungskosten sind hier so viel niedriger, da würde dir ein Gelegenheitsjob doch reichen.«

Ich zucke die Achseln. Man kann nicht abstreiten, dass ich es leicht habe in Shoreley. Die Miete für auch nur ein einzelnes Zimmer in Jools’ WG hat bei mir leichte Herzrhythmusstörungen ausgelöst.

»Weißt du was?« Tash blinzelt hektisch, als hätte sie gerade ein Aha-Erlebnis. »Ivan sucht jemanden für den Laden.«

Verständnislos sehe ich sie an. »Wer ist Ivan? Was für ein Laden?«

»Ivan kennst du doch. Lukes Vater.«

»Ich kenne weder Luke noch seinen Vater.« Das macht Tash ständig, die Namen anderer Kinder aus Dylans Schule und ihrer Eltern ins Gespräch einzuflechten, obwohl ich den meisten noch nie begegnet bin.

»Luke geht in Dylans Klasse. Seinem Vater gehört der Geschenkeladen in der Stadt. Pebbles & Paper.«

»Der, wo es Kerzen für dreißig Pfund das Stück gibt?«

Tash lächelt. »Ach komm schon, du hast es doch immer so mit Zeichen des Universums oder was auch immer. Ich finde diesen Flyer, Ivan sucht nach einer Aushilfe – das ist eine einmalige Gelegenheit, den Roman fertigzuschreiben und dir deinen Traum zu erfüllen.«

Einmal, noch während des Studiums, saß ich mit mehreren Kommilitonen in meinem Zimmer im Wohnheim zusammen, und wir redeten über unsere größten Ängste. Wir einigten uns auf das Übliche, einen geliebten Menschen zu verlieren, Krankheit, den Rest unseres Lebens verschuldet zu bleiben. Aber in meinem Kopf klingelte die ganze Zeit ein anderer Gedanke wie ein Glöckchen: meine Berufung nicht zu finden. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als die Chancen, ob groß oder klein, zu übersehen, die mir das Leben bieten wollte. Das empfinde ich heute noch so, nach all den Jahren.

In meinem Bauch regt sich etwas bei der Vorstellung, mich dem Menschen, der ich früher einmal war, wieder anzunähern.

»Also.« Meine Schwester, meine beste Freundin, meine Vertraute seit ewigen Zeiten, sieht mich erwartungsvoll an. »Was soll es sein, Lucy? Bleiben oder gehen? Shoreley oder London?«

4

Shoreley

»Also, deine Schwester meinte, du bist Schriftstellerin.«

Erst sechs kurze Tage sind seit jenem Morgen in Tashs Küche vergangen, als ich die Entscheidung traf, in Shoreley zu bleiben, und schon erzählt sie aller Welt, dass ich von Beruf schreibe, was mit der Wahrheit nichts zu tun hat.

Ich treffe mich mit dem Vater von Dylans Schulfreund bei Pebbles & Paper, bevor der Laden morgens aufmacht. Ivans Gesülze zufolge ist es ein preisgekrönter Geschenkeladen, über den in zahllosen Zeitschriften berichtet wurde; wobei nicht klar wird, was für Preise ein Geschenkeladen denn gewinnen kann, und ich ihm niemals abnehme, dass Kate Winslet im letzten Sommer hier vegane Seife für fünfzig Pfund gekauft hat. Ivans Outfit spricht Bände: cremeweiße Chino, Slippers und ein gestreiftes Hemd, wie man es normalerweise bei Ruderregatten sieht.

Eingerichtet ist das Geschäft ganz im maritimen Stil, überladen mit Wimpeln, Muscheln und Matrosenstreifen. Ich war ein paarmal hier, bin aber wegen der Preise immer schnell und mit leeren Händen wieder geflüchtet. Das erzähle ich Ivan natürlich nicht, einem Mann, der seit fünf Minuten mit seiner Gewinnspanne prahlt.

»Mehr oder weniger«, beantworte ich seine Halbfrage brav, während ich den Mief von ätherischen Ölen, Duftkerzen und handgenähten Lavendelsäckchen einatme. »Ich meine, so lautet der Plan.«

Ivan runzelt die Stirn, als müssten meine Lebensziele dringend mal durchanalysiert werden, gleich hier, zwischen den Treibholzstücken mit aufgemalten Sinnsprüchen. »Aha, gut, also, nächstes Jahr expandieren wir«, sagt er. »Wir mieten uns gerade ein paar kleinere Ladenlokale in Suffolk und West London.« Er schiebt sich den Pony aus den Augen. »Hauptsächlich bräuchten wir dich unter der Woche vormittags. Am Nachmittag übernehme dann ich oder meine Frau Clarissa. Aber jeden zweiten Samstag bräuchten wir dich den ganzen Tag.«

»Perfekt«, sage ich.

»Gut. Dann sehen wir uns mal die Kasse an, okay?«

Ich nicke und folge ihm zum Tresen, wo ein Computerbildschirm steht, ein Goldfischglas mit handgesiedeter Seife und ein kompliziertes Sortiment von Seidenpapier und Schleifen, das zu benutzen doch wohl hoffentlich nicht von mir erwartet wird. Ich bin schon lange der Ansicht, dass Geschenktüten mit gutem Grund erfunden wurden.

»Worum geht es denn in deinem Roman?«, fragt Ivan, während er sich auf dem Touchscreen in die Kasse einloggt.

Ich zögere. »Tja, es ist eine, ähm, Liebesgeschichte, kann man wohl sagen.«

»Aha«, sagt er wissend. »Die Sorte Buch also.«

»Welche Sorte?«

Ich sehe ihm an, dass er sich mühsam verkneift, mit den Augenbrauen zu wackeln. »Schlüpfrig.«

Ich räuspere mich. »Eher weniger. Genauer gesagt, beruht die Story lose auf meinen Eltern.«

Er wirkt leicht enttäuscht und gar nicht überzeugt. »Und was hast du vorher gemacht? Tash erwähnte was von Werbung.«

»Figaro.« Das Wort klebt mir überraschenderweise im Hals fest, während ich das Bild von Georgias Miene zu verdrängen versuche, als ich ihr mitteilte, dass ich kündige. Egal was zwischen uns vorgefallen ist, ich habe sie immer als Freundin betrachtet. »Kennst du die?«

»Sorry, nie davon gehört. Also gut. Mit dem Code hier loggst du dich ein. Und dann probieren wir mal das Scannen mit den Alpaka-Bettsocken.«

Als ich gegen Mittag zurückkomme, ist das Haus leer und vollkommen ruhig, eingehüllt in diese tiefe Stille, wie ich sie nur hier auf dem Land erlebt habe. Wenn das Haus voll ist, kann ich sie normalerweise ausblenden, aber wenn ich allein bin, trifft sie mich wie ein Wasserfall. An Silvester, als Tash, Simon und Dylan eine Woche zum Skifahren in Chamonix waren, musste ich in jedem Zimmer die Stereoanlage aufdrehen – genau wie jetzt –, nur um mich nicht ganz so wie die einzige Überlebende der Apokalypse zu fühlen. Um das allzu vertraute bange Pochen in der Brust zu übertönen.

Der Job bei Pebbles & Paper scheint in Ordnung zu sein. Ivan wirkt ganz okay, wenn auch ein wenig albern. Er hat mich gebeten, Samstag in einer Woche anzufangen. Trotzdem habe ich die gesamte Heimfahrt im Bus gegrübelt, ob es die richtige Entscheidung war, in Shoreley zu bleiben.

Ich meine, mal ehrlich, für wen halte ich mich? Genau genommen bin ich nichts als eine Möchtegernschriftstellerin, die bisher noch keinen einzigen Absatz professionell veröffentlicht hat. Vielleicht hätte ich nach London gehen sollen, bei Jools einziehen, mir einen Job bei dieser Agentur in Soho besorgen. Vielleicht ginge das immer noch.

Aber als ich mir gerade großzügig Worcestersauce auf meinen Käsetoast schütte, blitzt eine Nachricht von Jools auf meinem Handy auf. Darin steht, dass ein gewisser Nigel, der als Rechnungsprüfer arbeitet, Caras Zimmer bekommt. Er hat einen ganzen Korb voller Muffins zum Vorstellungsgespräch mitgebracht.

Tja, damit hätte ich niemals mithalten können.

Wieder lese ich den Flyer, den Tash mir gezeigt hat und der jetzt an der Küchenpinnwand hängt, und spüre eine plötzliche und ungewohnte Zuversicht. Komm schon. Du kannst das schaffen.

Ich muss nur tief durchatmen und auf das Universum vertrauen. Dieser Ansatz hat sich bisher für mich bewährt: Den Job bei Figaro bekam ich damals, weil Georgia zufällig vor mir auf der Straße eine Tüte voller Lebensmittel fallen ließ, und ich, als ich ihr half, alles wieder aufzuheben, einen Witz über den schlecht geschriebenen Text auf der Müslipackung machte. Nur vierundzwanzig Stunden bevor ich Max begegnete, öffnete ich einen Glückskeks, auf dessen Zettel stand: Die Liebe ist schon unterwegs. Ich habe eine hervorragende Erfolgsbilanz mit vierblättrigem Klee und doppeldottrigen Eiern.

Mein Glaube an dieses ganze Zeug ist zum Teil ererbt; meine Eltern lernten sich mit zwanzig im Urlaub kennen, weil ein Reisebüromitarbeiter meinen Vater versehentlich nach Menorca statt Mallorca geschickt hatte. An ihrer Küchenwand steht sogar: Dein Schicksal findet dich. Ich bin willens, über den Kitschfaktor hinwegzusehen, weil ich der Aussage so was von zustimme.

Als ich fertig gegessen habe, gehe ich in mein Zimmer hinauf und grabe den einzigen Gegenstand aus, den ich von meiner Reise vor neun Wintern mitgebracht habe. Ein ledergebundenes Notizbuch. Ich hatte es mir extra vor dem Abflug gekauft, mit der Absicht, es gefüllt zurückzubringen, damit die katastrophalen drei Monate davor wenigstens nicht völlig umsonst gewesen waren.

Als ich es jetzt wieder durchblättere, versetze ich mich im Geiste an jeden Ort, an dem ich darin geschrieben habe. Ein Strandcafé in Marokko, ein Park in Singapur, eine Bar in Kuala Lumpur. Und dann erinnere ich mich wieder an das, was in Australien geschah, die bittere und unangenehme Realität, dass nur wenige Stunden nachdem ich diesen letzten Absatz schrieb – jetzt streiche ich bedauernd über die Seite –, ein Mann mich in einer Bar breit anlächelte und mir mitteilte, er heiße Nate.

Und was ist mit Max? Dieses Buch erinnert mich daran, wie sehr ich ihn damals liebte, wie präsent er immer in meinem Geiste war, wenn ich schrieb. Wie lange es dauerte, über ihn hinwegzukommen. Wie oft ich in den vergangenen Jahren an ihn dachte, mich fragte, ob mir ein Leben mit meinem Seelenverwandten entgangen war.

War ich unfassbar dumm, als ich entschied hierzubleiben? Sollte ich mich bei ihm melden, oder ist es ein Wink des Schicksals, dass er gerade im Urlaub ist? Habe ich möglicherweise eine zweite Chance auf ewiges Glück versäumt?

Als ich seufzend das Notizbuch zuklappe, fällt mein Blick auf etwas anderes, etwas, das mich heute Morgen erschreckte, als ich es fand.

Ein Bierdeckel mit Calebs Nummer darauf.

Wenig überraschend blieb er nicht im Smugglers sitzen, nachdem ich Max hinterhergespurtet war. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, einfach so abzuhauen, unser Gespräch abzubrechen, aber ich bekam keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen.

Erst heute, als ich mir für den Termin mit Ivan zum ersten Mal seit meiner Kündigung meinen Büromantel anzog, entdeckte ich, dass Caleb mir den Bierdeckel in die Tasche gesteckt hatte.

Ich drehe das Stückchen Pappe mehrmals hin und her, erinnere mich lächelnd an seine sanft forschenden Augen, seine Freundlichkeit, das Kribbeln in meinem Bauch, wenn er lachte. Und ehe ich mir so richtig überlegt habe, was ich da mache, wähle ich seine Nummer.

Es überrumpelt mich leicht, dass er sich meldet, etwas knapp. Ich war davon ausgegangen, dass er eine unbekannte Nummer auf die Mailbox umleiten würde. »Ja?«

Mein Magen verkrampft sich. »Hier ist, ähm, Lucy. Aus dem Pub. Dem Smugglers, letzte Woche. Du hast mir deine Nummer auf einen Bierdeckel geschrieben.«

Seine Schroffheit verwandelt sich schlagartig in Fröhlichkeit. »Lucy, hallo. Genau. Schön, von dir zu hören.«

»Ich hab ihn erst heute Morgen gefunden. Den Bierdeckel.« Ich stocke. Vielleicht hätte ich lieber eine Nachricht schreiben sollen, statt anzurufen? Heutzutage telefoniert doch niemand mehr, der nicht jenseits der fünfzig ist oder für den Rettungsdienst arbeitet.

»Ja, sorry«, meint er mit einer Spur von Beschämung. »Ich glaube, das ist so ungefähr das Schmalzigste, was ich je gemacht habe.«

Oh Gott. Er hat es sich anders überlegt. Er bereut, mir die Nummer gegeben zu haben. Ich wusste doch, dass ich nicht hätte anrufen sollen.

»Ich freue mich echt, dass du dich meldest«, fährt er fort.

»Ach ja?«

Er lacht. »Ja. Ich dachte schon, ich müsste heute noch mal ins Smugglers gehen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du wieder an der Theke sitzt.«

Ein Freudenschauer durchfährt mich. »Tja, wie es der Zufall will, habe ich heute Abend noch nichts vor.«

Ich höre ihn grinsen. »Hervorragend.«

Bei meinem Anruf arbeitete Caleb noch, deshalb schlug er vor, sich bei ihm im Atelier zu treffen, in der Stadt. Es liegt in einem umgebauten Reihenhaus, eines dieser alten, weiß gestrichenen in einer kopfsteingepflasterten Gasse, stilecht mit schiefen Wänden und knarzenden Bodendielen und Balken, die so niedrig hängen, dass man sich den Kopf anstößt.

Als der Summer ertönt, steige ich eine schmale Wendeltreppe hinauf und stecke den Kopf durch die Tür, an der sein Name steht.

Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, viele Lampen und Stative vielleicht und diese komischen weißen Schirme, aber in Wirklichkeit ist das Atelier nur ein kleiner Raum mit abgeschliffenen Holzdielen, weißen Wänden und weißen Möbeln, dazu einer Topfpflanze, einer Kaffeemaschine und einem riesigen Apple-Computer. Ich kann Caleb gar nicht entdecken, bis er den Kopf hinter dem Monitor hervorreckt, der ungefähr die Größe einer durchschnittlichen Kinoleinwand hat.

Lächelnd steht er auf. »Hallo.«

Er sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung, lässig in dunkler Jeans zum ausgeblichenen dunkelblauen Pulli.

»Hübsches Atelier.« Plötzlich ist mir etwas schüchtern zumute.

»Danke. Obwohl mir klar ist, dass ich ziemlich großkotzig geklungen haben muss mit meinem ›komm doch in mein Atelier‹.«

Ich muss lachen. »Ganz ehrlich, darüber hab ich gar nicht nachgedacht.«

Einen Moment lang schweigen wir beide und mustern einander.

»Du siehst gut aus«, sagt Caleb.

Du aber auch, hätte ich am liebsten gesagt. Wo hattest du dich bisher versteckt?

Am Nachmittag habe ich mich mit der Klamottenfrage herumgequält (Ist es ein Date? Kein Date?), bis ich schließlich die Mitte zwischen Bequemlichkeit und Style anpeilte, mit einem grauen Hängerkleid, Seidenstrumpfhose und Stiefeln mit Absatz. Und leuchtend roten Ohrringen, als Farbklecks.

»Danke«, gebe ich zurück.

»Ähm, ich hab was für dich.« Er reicht mir eine Papiertüte.

Als ich hineinspähe, muss ich kichern. Die Tüte ist randvoll mit Erdnussflipspackungen. Er muss sie extra besorgt haben.

»Wow, vielen Dank. Das ist ein wirklich großartiges Geschenk.«

»Bitte. Aber setz dich doch. Ich muss nur noch kurz eine E-Mail abschicken, dann bin ich ganz für dich da.«

Der nächststehende Stuhl ist so ein Gerät aus Drahtgeflecht, wie man es häufig in Zeitschriften für Innenarchitektur sieht. Ich habe etwas Angst, dass er einen Wurstnetzabdruck auf meinem Gesäß hinterlassen wird, aber als ich das Kissen von der Lehne auf die Sitzfläche klappe, ist er bequemer, als er aussieht.

»Also, Lucy«, sagt Caleb, ohne jegliches Interesse an seiner E-Mail zu erkennen zu geben. »Beim letzten Mal wolltest du mir gerade erzählen, warum du deinen Job geschmissen hast.«

Ich krümme mich innerlich, als mir einfällt, wie ich fluchtartig den Pub verließ, um zu Max zu rennen. »Ja, das war …«

»Du musst nichts erklären.«

»Möchte ich aber.«

Ich sehe ihn an. Seine braunen Augen sind freundlich. »Okay.«

»Der Typ draußen war ein alter Freund. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, aber …«

»Ging mir genauso.«

»… aber ich musste einfach schnell Hallo sagen. Entschuldige bitte. Du musst mich für ziemlich unhöflich gehalten haben.«

Er bedeutet mir grinsend seine Zustimmung. »Oh ja, und wie. Komischerweise wollte ich dir trotzdem meine Nummer geben.«

Ich lächle. »Tja. Danke.«

»Ich hätte sogar auf dich gewartet, aber ich war verabredet.«

Etwas verwirrt bleibe ich stumm.

»Ich wollte mich mit einem Freund treffen«, erklärt er. »Aber ich war im falschen Pub.«

Was für ein glücklicher Zufall, denke ich, sage es aber nicht laut.

»Jedenfalls: dein Job.«

»Ah, genau. Na ja, im Grunde hatten sie mir eine bestimmte Stelle versprochen und dann jemand anders genommen.«

»Aua. Und was hast du jetzt vor?«

Ich atme geräuschvoll aus. »Du meintest gerade, du hättest großkotzig geklungen, als du dein Atelier als Treffpunkt vorschlugst.«

»Genau.«

»Das kann ich wahrscheinlich noch toppen.«

»Lass hören.«

»Ich habe beschlossen, einen Roman zu schreiben.«

»Aber das ist doch cool.«

Ich beiße mir auf die Lippe. »Danke. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt kann.«

Er lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. »Wie lange gibst du dir?«

»Weiß noch nicht genau.« Beim Reden wird mir erst bewusst, dass ich eigentlich keinen richtigen Plan habe. »Zur Überbrückung habe ich einen Teilzeitjob in so einem Geschenkeladen angenommen. Pebbles & Paper.«

Als ich das erzähle, verzieht Caleb das Gesicht, als müsste er sich ein Lachen verbeißen.

Ich reiße die Augen auf. »Was denn?«

»In dem Laden hab ich Hausverbot.«

»Wie kann man in einem Geschenkeladen Hausverbot haben?«

»Ich hatte eine etwas, ähm, hitzige Debatte mit dem Eigentümer.«

»Ivan? Worüber?«

»Ach, er hat so Holzgegenstände verkauft, von denen er behauptet, sie wären handgearbeitet von einem örtlichen Schreiner. Einzelstücke, nur für ihn hergestellt, bla, bla.« Caleb garniert seine Schilderung mit diversen Anführungszeichen in der Luft. »Also habe ich meiner Mutter welche zum Geburtstag gekauft. Kam auf siebzig Pfund. Leider hatte meine Schwester exakt dieselben Dinger. Wohlgemerkt, sie wohnt in Newcastle und war noch nie in Shoreley.«

»Ach du Schande. Und dann?«

»Na ja, dann bin ich in den Laden gegangen und habe ihn höflich aufgefordert, seine Kunden nicht zu belügen. Möglicherweise habe ich auch die Verbraucherzentrale erwähnt, woraufhin er ganz schwitzig und aggressiv wurde und mir Hausverbot erteilt hat.« Jetzt lacht Caleb. »Ich meine, aus einer Kneipe oder einem coolen Club bin ich noch nie rausgeflogen. Aber aus dem Pebbles & Paper.«

Kopfschüttelnd breche ich ebenfalls in Gelächter aus.

»Sorry. Ich bin ein bisschen taktlos, oder?«

»Nein, gar nicht. Immer gut, wenn man vorbereitet ist.«

Die E-Mail hat Caleb immer noch nicht abgeschickt. »Und was für einen Roman schreibst du?«

Ich zögere, unsicher, ob ich das, was ich bisher zu Papier gebracht habe, überhaupt als Roman bezeichnen sollte. In der vergangenen Woche habe ich mühsam insgesamt vierzehn Seiten getippt. Ein paar tausend Wörter. So etwas schon Roman zu nennen scheint mir doch leicht voreilig.

Meine Schüchternheit steigert sich noch eine Spur. »Ach, das Übliche, Frau trifft Mann. Nichts Besonderes.«

»Seit wann ist ›Frau trifft Mann‹ nichts Besonderes?«, fragt Caleb, und dann finden unsere Blicke sich, und wir sehen einander stumm an, und es fühlt sich seltsam schön und wohlig an, auf eine Art, die ich schwer beschreiben kann.

Irgendwann räuspere ich mich. »Wie lange arbeitest du denn schon als Fotograf?«

»Elf Jahre.«

»Nicht schlecht.«

»Ich hab mein Kunststudium geschmissen«, sagt er hastig, und ich bin mir erst nicht sicher, warum. Vielleicht glaubt er, die Zahl ließe ihn älter klingen, als er ist.

Meiner Berechnung nach müssen wir ungefähr gleich alt sein, plus/minus ein paar Jahre vielleicht. »Willkommen im Klub.«

»Du auch?«

Ich nicke. »Englische Literatur.«

»Was hast du stattdessen gemacht?«

Ich schlucke, mogle mich um die Wahrheit herum. »Ich bin gereist.«

»Ehrlich?« Er beugt sich vor. »Wo warst du?«

»Ach, das Übliche. Europa, Marokko, Australien.« Ich rede schnell weiter, ehe er nachfragen kann. »Und was ist mit dir? Warum hast du nicht zu Ende studiert?«

Er lacht. »Ungeduld.«

»Was machst du so für Fotos?« Ich stehe auf und spaziere an die hintere Wand, wo ein kleines, steif aussehendes Sofa und ein niedriges Tischchen stehen, auf dem eine große schwarze Mappe liegt. »Darf ich?«

Auf Calebs Nicken hin klappe ich sie auf.

»Die muss mal aktualisiert werden«, sagt er, als ich zu blättern anfange. »Aber hauptsächlich Lifestyle und Porträts. Viel für Firmen. Hochzeiten manchmal. Eigentlich alles, was mir so angeboten wird.«

Die Fotos sind unglaublich: ein paar fantastische Bilder von einer jungen rothaarigen Frau mit Kaffeetasse in einem Café, ein Pärchen unter einem Regenschirm an einem grauen, nassen Tag, den Caleb spektakulär aussehen lässt, mit in der Luft glitzerndem Regen. »Die sind toll.«

»Danke.« Er klingt ungefähr so verlegen wie ich, als er mich nach meinem Roman fragte. »Ich wollte schon länger ein paar der Bilderrahmen. Um den Raum ein bisschen aufzumöbeln.«

Ich hebe den Kopf. »Bist du noch nicht lange hier?«

»Nicht besonders. Sechs Monate.«

»Wo warst du vorher?«

»In London. Als ich mich von meiner Frau getrennt habe, bin ich hierher zurückgezogen. Ich bin in Shoreley aufgewachsen, deshalb …«

Getrennt, denke ich. Das ist nicht das Gleiche wie geschieden, oder?

Ich merke, dass er mich beobachtet. »Auf meine tollpatschige Art wollte ich damit erzählen, dass ich schon mal verheiratet war.«

Ich klappe die Mappe sorgsam zu. »Kommt in den besten Familien vor.«

Er atmet tief aus. »Ich hatte gehofft, dass du das sagst.«

London

Schon eine Woche nachdem ich Figaro verlassen und die Entscheidung getroffen habe, es in London zu probieren, ziehe ich bei Jools ein.

Das Haus liegt in einer ruhigen Straße in Tooting – zumindest für Londoner Verhältnisse ruhig. Sie geht von der High Street ab, und an ihrem einen Ende befindet sich das Krankenhaus und am anderen ein Pub. Von meinen früheren Besuchen weiß ich rein zufällig, dass dieser Pub in den drei wesentlichen Kriterien für anständige Kneipen hervorragend abschneidet: Qualitäts-Quizze, Livemusik und ein fantastischer Sonntagsbraten. Jools und ihre Mitbewohnerin Sal, die Hebamme ist, gehen zum Essen dorthin, wenn sie keine Lust haben zu kochen.

In den letzten Tagen hatte ich ein beklommenes Gefühl in der Brust, weil ich unsicher bin, ob es das Richtige ist, nach London zu ziehen. Ob ich mir eine Auszeit zum Nachdenken hätte nehmen sollen, bevor ich mich gleich auf den nächsten Job stürze. Ob weiter bei Tash zu wohnen, in diesem Geschenkeladen zu arbeiten und einen Roman zu schreiben vielleicht doch der bessere Weg gewesen wäre.

Zum einen wäre es deutlich weniger stressig gewesen. Anfang dieser Woche rief ich den Headhunter für Supernova an, erklärte meine Situation und wurde für Freitag in einer Woche zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Nicht dass ich auch nur einen blassen Schimmer hatte, wie ich jemanden davon überzeugen soll, eine talentierte Texterin zu sein; abgesehen von meiner improvisierten Mappe habe ich nicht sonderlich viel vorzuweisen. Kaum echte Berufserfahrung im Schreiben. Ein fünf Monate vor dem Examen abgebrochenes Studium. Ich meine, es geht immerhin um Supernova, Sonnensysteme von allen Jobs entfernt, in denen ich bisher gearbeitet habe.

Jools zeigt mir das Zimmer, in dem Cara wohnte. Es ist identisch mit dem von Jools, außer dass es auf die Straße hinausgeht. Und natürlich fehlen die stylischen Kunstwerke und hippen Möbel. Abgesehen von einem Bett und einer Kommode ist es leer, was ich als angenehm empfinde, wie ein weißes Blatt Papier. Etwas, das ich mir zu eigen machen kann. Es ist geräumig und hat eine hohe Decke, durch das große Erkerfenster fällt helles Aprillicht. Mit Licht bin ich komisch, düstere Zimmer kann ich nicht ausstehen.

Ich betrachte die Straße, meine Ohren gewöhnen sich an das Hintergrundbrummen von Bussen und Autos im Rückwärtsgang. So völlig anders als Tashs Haus mit seiner Schluchtenstille. Hier ist immer etwas in Bewegung, jemand in der Nähe. Ich finde es beruhigend, trotzdem empfinde ich einen leichten Kulturschock.

Jools legt mir von hinten die Arme um die Schultern. Sie ist nach ihrer Schicht frisch geduscht, der vertraute Duft ihrer Körperlotion ist so wohlig wie Kaschmir. »Willkommen zu Hause«, flüstert sie, und die Anspannung in meiner Brust lockert sich etwas.

Alles wird gut. Jools ist hier. Du hast ein Vorstellungsgespräch für deinen Traumjob. Das hier ist eine Chance, ein Neuanfang. Mach das Beste draus.

Sal und Reuben, die anderen Mitbewohner, sind nicht da, also machen Jools und ich uns auf den Weg in den Pub, um meinen ersten Abend zu feiern.

»Das ist eindeutig deine beste Wohnung bisher, Jools«, stelle ich fest, als wir uns in einer Ecke niederlassen, mit Weißwein für Jools und Holunderschorle für mich. Es ist viel los, in der Luft hängt dieser eigenartig wohlige Geruch von Hopfen und Frittierfett. Es ist ein richtiger Pub, wenn auch mit einer etwas aufgestylten Atmosphäre, was mich an das Smugglers erinnert.

»Aber so was von. Weißt du noch, Camden?«

Ich lächle meine Freundin an, deren Haare noch feucht von der Dusche sind. Sie föhnt sie nie, besitzt nicht einmal einen Föhn, und in ungefähr einer halben Stunde werden sie sich wie von Zauberhand zu dicken, glänzenden Locken gewellt haben. Jools ist völlig ungeschminkt, hat sich den Tag vom Gesicht gerubbelt. Sie ist eine natürliche Schönheit, die Sorte Frau, die mit geschmeidiger Haut aufwacht, die melassebraunen Augen vom Schlaf leuchtend.

Es wäre einfach, ihr das zu verübeln. Aber Jools ist der beste Mensch, den ich kenne. War sie schon immer.

»Du meinst die Garage«, verbessere ich sie. Denn es war tatsächlich eine umgebaute Garage, und zwar nicht sonderlich gut umgebaut.

»Und dieser Vermieter in Bethnal Green.«

»Oh ja, Mr. Lassen-Sie-sich-von-mir-nicht-stören.« Der Mann kam mit beunruhigender Häufigkeit unangemeldet in ihre Wohnung, bis Jools ihn anzeigte, woraufhin sie sofort vor die Tür gesetzt wurde.

»Irgendjemand hat mir erzählt, dass er vor Kurzem verhaftet wurde«, sagt Jools.

Ich erschauere, muss an Nate denken. »Ach, hör bloß auf.«

Jools nippt an ihrem Wein. »Ja, an die jetzige Wohnung werde ich mich mit Sicherheit gern erinnern.«

»Wie läuft es mit dem Sparen?«

»Zäh. Zwei Jahre dauert es mindestens noch. Ach, was ich dir noch erzählen wollte.« Sie stellt ihr Glas ab. »Als Cara sagte, sie zieht aus, hat Reuben mit einem Freund von einem Freund eine Besichtigung arrangiert. Natürlich ohne uns Bescheid zu geben. Aber dann hat er vergessen, dem Typen zu sagen, dass du das Zimmer kriegst. Also stand dieser arme Kerl mit einem Korb voller Muffins bei uns vor der Tür.« Sie legt sich eine Hand auf die Brust. »Kannst du dir das vorstellen?«

»Oh mein Gott. Was habt ihr gemacht?«

»Na ja, Reuben war nicht da, und Sal und mir war es natürlich wahnsinnig peinlich. Der Gute wollte uns auch noch trotzdem die Muffins schenken, aber das war uns dann doch zu unangenehm. Seitdem sehe ich ihn immer vor mir, wie er zum Gartentor läuft, mit dem schaukelnden Körbchen in der Hand.«

»Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen.«

Jools schüttelt den Kopf. »Ach, bitte. Es war Reubens Schuld. Du weißt ja, wie er ist.«

»Also hat er nichts dagegen, dass ich einziehe?«

»Reuben? Selbstverständlich nicht. Offen gestanden, wenn er keine Freundin hätte, wärst du ziemlich sicher sein Typ.«

Ich lache. »Warum das denn?«

Sie überlegt kurz. »Seine letzten beiden Freundinnen haben mich ein bisschen an dich erinnert. Aber ich würde ihn dir auf keinen Fall empfehlen. Er hat zu viel Ähnlichkeit mit meinem Ex. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die meiste Zeit irgendwas eingeworfen hat.«

Jools muss es wissen: Sie stammt aus einer Familie von liebevollen, aber mit Ansage dauerbedröhnten Hippies. Ihre Kindheit war leicht chaotisch, daher bestand ihre Strategie seit der Pubertät im Wesentlichen darin, so schnell und weit wie möglich in die entgegengesetzte Richtung zu strampeln und dadurch zu der ordentlichen, durchstrukturierten und modebewussten Erwachsenen zu werden, die sie heute ist, mit einer Schwäche für stylische Inneneinrichtungen ganz ohne Batik oder Traumfänger. Sie sagt, das sei der Grund, warum sie sich zu »normalen« und »vernünftigen« Männern hingezogen fühle, solchen mit festen Jobs und minimalem Ballast. Ihr letzter Freund machte in dieser Hinsicht einen guten Eindruck: Banker, Hypothek, keine bedeutsamen Exfreundinnen. Bis er eines Abends gestand, einen Nebenjob als Nacktkellner und eine wachsende Abhängigkeit von harten Drogen zu haben.

Aber hin und wieder darf ich zu meinem Entzücken den Menschen aufblitzen sehen, der Jools früher war, bevor sie durch und durch praktisch und pragmatisch wurde. Ein Mensch, der an Vorsehung glaubt, auf Geschenke des Universums vertraut und sich genüsslich der Vorstellung von Schicksal hingibt.

Jetzt legt sie ihre Hand auf meine. In Anbetracht der vielen Händewascherei, die zu ihrem Beruf gehört, bin ich immer wieder erstaunt, wie unfassbar glatt ihre Haut ist. »Also. Wann sprechen wir das Tabuthema an?«

Ich blinzle überrascht. »Welches Tabuthema?«

»Welches wohl? Max natürlich.«

Max. Wir lernten uns an unserem allerersten Tag im Studentenwohnheim in Norwich kennen. Ich hatte mich für Englische Literatur eingeschrieben, Max für Jura, und wir liefen uns in der Gemeinschaftsküche über den Weg. Keiner von uns beiden war zu einem bestimmten Zweck dort (Tee kochen, den Kühlschrank bestücken), sondern wir waren einfach als Erste angekommen, und Max wirkte genauso erpicht darauf wie ich, sofort Freundschaften zu schließen, nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Falls es Liebe auf den ersten Blick gibt, bin ich sicher, dass ich sie damals empfand. Max sagte hinterher, ihm sei es genauso ergangen. Als ich in seine Augen sah, war es einen köstlichen, wortlosen Moment lang so, als tanzten unsere Blicke.

»Hallo«, sagte er schließlich, als müsste er sich daran erinnern, wie man sprach. »Ich bin Max.«

»Lucy.«

Er lächelte. Er trug Jeans und T-Shirt und sah aus, als hätte er einen schönen Sommer gehabt; er war groß und breitschultrig, tief gebräunt, die blonden Haare lang genug herausgewachsen, um sich etwas zu locken.

Ich hatte lange über mein Umzugsoutfit nachgedacht und mich schließlich für ein grünes Kleid entschieden, das meine eigene Sonnenbräune damals betonte, die ich seitdem nie wieder erreicht habe.

»Was studierst du?«, fragte er und lehnte sich ans Spülbecken.

Ein paar absurde Sekunden lang konnte ich mich nicht erinnern. Was studiere ich?

Mein Zögern brachte Max zum Lachen. Ich habe immer noch den Klang im Ohr, all die Jahre später: locker und unverkrampft, als wäre er der glücklichste Mensch auf Erden. Sofort verlor ich meine Befangenheit.

»Sorry. Englische Literatur. Ich bin ein bisschen nervös.«

»Ich auch.« Das muss er aus Nettigkeit gesagt haben, weil er überhaupt nicht nervös wirkte. »Würde ein Bier vielleicht helfen? Ich hab welches im Zimmer.«

»Klingt gut«, sagte ich dankbar.

Wir zogen uns in sein Zimmer zurück – im gleichen Flur wie meins –, ich auf das schmale Bett, Max gegenüber auf den Boden, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Er hatte schon Bilder aufgehängt, von Freunden, er hatte viele Freunde, stellte ich fest, und er war so vorausschauend gewesen, einen kleinen Kühlschrank mitzubringen, sodass die Biere sogar kalt waren. Im Laufe der nächsten Stunden leerten wir alle sechs Flaschen.

Draußen vor der geschlossenen Zimmertür hörten wir andere Studenten einziehen, Eltern sich verabschieden, Musik wummern. Lauter werdendes Stimmengewirr und das Klirren von Flaschen. Aber keiner von uns beiden schlug vor, uns hinaus zu den anderen zu wagen. In dem Moment gab es nur uns zwei, und Max’ Zimmer war die ganze Welt. Es fühlte sich fabelhaft verboten an, sich zusammen dort drin zu verstecken, anstatt uns unters Volk zu mischen, uns extrovertiert und gesellig zu geben.

Er sei erleichtert, endlich seine Heimatstadt Cambridge verlassen zu haben, erzählte er mir. Seinen Vater kenne er nicht, er habe kein enges Verhältnis zu seiner Mutter und keine Geschwister.

Daraus schloss ich, dass es unsensibel wäre, ihm die märchenhafte Liebesgeschichte meiner Eltern zu erzählen. Doch dann fragte er danach.

»Das ist eine leicht verrückte Geschichte.« Ich zupfte am Etikett meiner Bierflasche.

Max lehnte den Kopf an die Wand, ließ aber den Blick auf mir ruhen. Ich genoss das Gefühl, von ihm beobachtet zu werden. Durchdringend, aber im positiven Sinne. »Sind das nicht immer die besten?«

»Also, sie haben sich mit zwanzig im Urlaub kennengelernt. Dad wollte eigentlich nach Mallorca, aber das Reisebüro hat es vermasselt und stattdessen Menorca gebucht. Dort ist er in der Nachbarwohnung meiner Mutter gelandet.«

Max lächelte.

»Der langen Rede kurzer Sinn: Es war Liebe auf den ersten Blick, und meine Mutter wurde in dem Urlaub schwanger mit meiner Schwester.«

Max richtete sich leicht auf. »Im Ernst?«

»Ja. Klassische Urlaubsliebe.«

Er fing meinen Blick auf. »Nicht ganz klassisch vielleicht …«

Ich lachte. »Okay, vielleicht nicht so ganz. Aber sie haben sich Hals über Kopf verliebt.«

»Haben sie, ich meine, war die Schwangerschaft geplant?«

»Nein. Aber sie wussten einfach, was sie füreinander empfanden. Also fuhren sie nach Hause, meine Schwester Tash kam auf die Welt, und ein paar Jahre später ich.«

»Das ist toll. Und sie sind immer noch zusammen?«

»Seit zweiundzwanzig Jahren verheiratet, kein Ende abzusehen.«

Max strich sich durch die Haare. »Das ist wirklich verrückt.«

Ich strahlte. Die Geschichte erzählte ich für mein Leben gern, weil sie allen Erwartungen widersprach. Ich berichtete sie immer so stolz, als wäre sie meine eigene.

»Das legt die Latte absurd hoch«, sagte Max daraufhin.

»Für wen?«

»Na, eben für jeden, den du kennenlernst.«

Unsere Blicke trafen sich, und ich spürte eine Röte in meine Wangen steigen.

Doch Max schien es nicht zu bemerken. »Hast du dich jemals gefragt, was passiert wäre, wenn sie nicht in dem Urlaub schwanger geworden wären?«

»Du meinst, ob sie noch zusammen wären?«

»Genau. Also, was, wenn sie nach Hause gefahren wären, sich aus den Augen verloren, jemand anders kennengelernt hätten?«

»Ja, ich weiß. Dann wäre ich vielleicht gar nicht auf der Welt.«

Er verzog das Gesicht. »Entschuldige. Ich bin dir nicht zu nahe getreten, oder?«

Ich wusste bereits, dass Max mir gar nicht zu nahe treten konnte. Oder zumindest, dass es nicht absichtlich geschah. Dazu machte er einen zu netten Eindruck. Ich schüttelte den Kopf. »Überhaupt nicht. Und übrigens haben meine Eltern schon endlos darüber gesprochen. Das ganze Was-Wenn.«

»Aber wenn sie die jeweils erste Liebe des anderen waren, woher wussten sie es? Dass es keinen anderen gibt?«

»Sie wissen es einfach.«

Wieder sahen wir einander in die Augen, dieses Mal aber stand Max auf, um uns noch ein Bier zu holen. »Was willst du denn werden, Lucy, nach dem Examen?« Er reichte mir die Flasche und setzte sich neben mir aufs Bett. Unsere Schultern berührten sich, als würden wir einander seit Jahren kennen.