Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

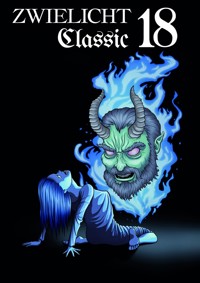

Die 13. Ausgabe des Magazins Zwielicht Classic bietet wie gewohnt eine Mischung aus Geschichten und Artikel des Genre Horror und Unheimliche Phantastik mit Ausflügen zur düsteren SF. Enthalten sind wie immer herausragende Stories und vergessene Perlen. Das Titelbild entstammt der Feder von Oliver Pflug. Inhalt: Geschichten: Karin Reddemann - Blutrot die Lippen, blutrot das Lied (2017) Regina Schleheck - Dölfchens wunderbarer Waschsalon (2013) Merlin Thomas - Operation Heal (2013) Nadine Muriel - Frau Briger (2015) Johannes und Michael Tosin - Die Zeitung von morgen (2014) Markus K. Korb - Carnevale a Venezia (2003) Franz Kafka - In der Strafkolonie (1919) Friedrich Glauser – Die Hexe von Endor (1928) Willy Seidel - Alarm im Jenseits (1927) Artikel: Karin Reddemann - Dr. Tod: Giftmörder im Weißen Kittel (2018) Karin Reddemann - Die dunkle Muse (2018)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zwielicht Classic 13

Vorwort 5Geschichten. 7Karin Reddemann – Blutrot die Lippen, blutrot das Lied (2017) 7Regina Schleheck – Dölfchens wunderbarer Waschsalon (2013) 11Merlin Thomas – Operation Heal (2013) 23Nadine Muriel – Frau Birger (2015) 30Johannes und Michael Tosin – Die Zeitung von morgen (2014) 43Markus K. Korb – Carnevale a Venezia (2000) 49Franz Kafka – In der Strafkolonie (1919) 57Friedrich Glauser – Die Hexe von Endor 84Willy Seidel - Alarm im Jenseits (1927) 100Artikel 141Karin Reddemann – Dr. Tod: Giftmörder im Weißen Kittel (2018) 141Karin Reddemann – Die dunkle Muse (2018) 145Quellennachweise. 175Mitwirkende. 176Vorwort 5

Liebe Leser,

die 13. Ausgabe liegt vor Ihnen und erschien doch schneller als erwartet. Den Leser giert es nach Zwielicht Classic. Anders kann ich mir die enthusiastischen Rückmeldungen der letzten beiden Ausgaben nicht erklären.

Andererseits behaupten viele, die Zahl 13 bringe Unglück. Sie als Leser unheimlicher Literatur werden sowas natürlich als vollkommenen Nonsens deklarieren.

Oder etwa nicht?

Vielleicht ist es auch der Fluch der 13, der dafür sorgte, dass der Band früh im Jahr erscheint. Man soll seiner Angst ins Gesicht blicken, so heißt es, also macht man kurzen Prozess mit ihr.

Der Band ist jetzt da. Und weder ging die Welt unter, noch brennen Städte oder ganze Landstriche.

Auch die Horrorszene wächst und gedeiht und in Marburg, dem alljährigen Treffen der Fans unheimlicher Literatur wird schon zum elften Mal der Vincent Preis verliehen. Noch weit weg von der unheimlichen 13, aber doch in Reichweite.

Dieser Band ist eine konsequente Weiterentwicklung. Oder auch nicht. Der Fluch der 13 hat sich dem angefangenen Weg, sich mehr der düsteren Science Fiction zu öffnen, entgegengesetzt.

Die 13 hat den Herausgeber verzaubert und so nur Operation Heal, der KLP nominierten Geschichte von Merlin Thomas, einen Platz beschert.

Alle anderen Geschichten sind das, was man von einer Publikation von Zwielicht Classic erwarten darf. Das es sich dabei um fast ausschließlich klassische Stoffe handelt, war dagegen eher dem oben geschilderten Fluch zu verdanken. Der Herausgeber schwört Stein und Bein, die Auswahl hat sich verselbstständigt.

Franz Kafka, Friedrich Glauser und Willy Seidel haben sich aus ihrem feuchten Grab erhoben und sich in den finsteren Ecken meiner Seele breitgemacht und so diese Ausgabe bevölkert.

Einer von den Autoren, nämlich Willy Seidel, hat auch im wirklichen Leben düstere Seiten gehabt. Trotz dessen Sympahtien für die braune Suppe habe ich mich entschieden, Alarm im Jenseits aufzunehmen. Die Geschichte hat es verdient. Sie selbst atmet nicht diesen reallen Horror einer unwürdigen Ideologie.

Natürlich sind Geschichten aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus immer ein wenig zwiespältig. Dort galten oft genug Farbige als Untermenschen und Frauen als minderwertig, auch wenn dies meist nur angedeutet wird.

Passend zum Thema, wenn auch auf andere Weise, ist Regina Schlehecks Dölfchens wunderbarer Waschsalon. Die Geschichte gewann den Corona Kurzgeschichtenwettbewerb und wie ich finde auch völlig zurecht.

Karin Reddemanns Blutrot die Lippen, blutrot das Lied sowie Markus K. Korbs Carnevale a Venezia sind nicht nur sehr lesenswert, sondern fügen sich nahezu perfekt zu den klassischen Texten.

Auch Die Zeitung von morgen bietet Skurilles, dass auch aus den Pulp Magazinen der vierziger Jahre entschlüpft sein könnte.

Zur Abrundung gibt es Nadine Muriels Frau Birger, ich hoffe, die Angst vor Spinnen hält sie nicht von der Lektüre ab.

Der Artikelteil hält neben einer weiteren Folge der Dunklen Muse auch die Abgründe eines Weißkittels bereit.

Und sollte etwas mit dieser 13. Ausgabe passieren, sollte sie sich in ihre Bestandteile auflösen, oder der Druck seine Farbe verlieren; oder sollten Sie in in irgendeiner anderen Art und Weise nach der Lektüre vom Pech verfolgt sein, tragen Sie es mit Fassung.

Dann bin ich den Fluch wieder losdgeworden und das sollte Ihnen die Hoffnung geben, es mir gleich zu tun. Üben Sie sich in Geduld und vielleicht hilft auch der Besuch einer Kirche.

Aber die 13 ist ja nur irgendeine Zahl. Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht,

Geschichten. 7

Karin Reddemann – Blutrot die Lippen, blutrot das Lied (2017) 7

Maris war zweifellos genial. Ein Meister.

Ein Mörder war er auch. Vielleicht hat er es nur einmal getan. Vielleicht tatsächlich so oft, dass der Wind ihm seine Tränen ins Gesicht gepeitscht hat, damit das Orchester ihn hört. Wie er singt. Schreit. Weint. Wie er singt. Mitsingt, um das da unten, das hoch oben in der Stimme auf seine furchtbare Art streicheln zu können. So furchtbar. So diabolisch schön.

Maris ist lange schon tot. Er war spektakulär. Wer die Augen schloss, vernahm den Flügelschlag des Schmetterlings. Das Stöhnen der Aphrodite. Die gesummten Wünsche der Ungeborenen.

Und doch wäre das allein nicht genug, seine ganz besondere, wenn auch kurze Geschichte zu schreiben. Viele sind von den Göttern geküsst worden und haben sich an ihrem Speichel vergiftet. Ein schleichender Tod, der den Tanz auf den Wolken begleitet. So geht das Spiel. Wir sehen erstaunt zu, nicken, gehen weiter.

Blutrot die Lippen, blutrot das Lied …

Maris verdient eine spezielle Aufmerksamkeit. Er verschwand wie seine Wahrheit, als wären er und sie nie gewesen. Er hätte die Welt gern weiter träumen lassen von einem Zauberer wie ihm. Aber wäre das alles tatsächlich geschehen, würden sie vor ihm grauen. Wäre … oder war es?

Diese Welt, sie hatte ihn umjubelt, beneidet, sie hatte um ihn geweint. Sie hätte ihn nicht verstanden, wäre er gegangen als einer von denen, die viel zu menschlich sind, um immer nur gut zu sein. Sie hätte über ihn geurteilt, wäre bereit gewesen, ihn in die Gosse, in den Kerker, in die Schlangengrube zu werfen. Offiziell hätte sie Mitleid geheuchelt.

„Armer Junge. Trotzdem.“ Dann hätte das Entsetzen, die Empörung ihn gefressen. „Und trotzdem. Wie kann man nur? Bestie. Bestie!“

Maris war anders. Anders als sie. Er gehörte zu den Gebrandmarkten, die nie verloren gehen, weil sie Erinnerung bleiben. Wenn er tanzte, ganz für sich allein, sein imaginäres Ebenbild in den Armen, fasste er sich zwischen die Beine und drückte zu, so fest, dass es schmerzte. Dann fühlte er sich lebendig und quälte sich lächelnd, wohlwissend, dass es nicht perfekt war.

Sie schnitten Hoden ab. Das gehörte zum guten italienischen Ton. Die glockenhellen Stimmen blieben, das war eine phantastische Sache, die einfach passierte. Die Knaben wurden in den Keller geschleppt und betrunken gemacht, um nicht erzählen zu können. Verbluteten sie, schrie niemand nach Gott oder dem Teufel, nur sie selbst hörte man nach ihren Müttern brüllen, wenn die Flammen schwiegen.

Maris hatte dieses Glück, das sich so nennen darf, weil die Sonne es nicht verbrennt. Frauen durften nicht auf die Bühne. Er schon. Er konnte. Musste, das war der Lauf der Dinge. Er wollte es auch. Er war schön. Man sagte es ihm.

Seine Haut war weiß gepudert, das blonde Haar engelsgleich. Während er seine langen Handschuhe überzog, betrachtete er sich im Spiegel und dachte an seine Großmutter. Sie drückte ihm ihren dicken Busen ins Gesicht, umarmte ihn, flüsterte: „Wein nicht, Goldjunge.“

Als der Schuster Marcello seinem Sohn die Männlichkeit nehmen ließ, war er sich sehr wohl bewusst, dass das nicht richtig war. Da war dieser Mann aus der Stadt, der ihn mitnehmen wollte, da war das Geld. Der Kerl, der schnitt, stank nach Schnaps und dreckiger Kälte. Er bescherte Marcello gute Jahre. Irgendwann sang Maris allein, stand völlig allein da vorn wie der Priester am Altar, und die Meute kniete und betete. Die Frauen waren verrückt nach ihm. Seine Stimme, sein Gesicht waren das Meer, in dem sie nach Austern tauchten, um Perlen zu sammeln für diese unerträglich kostbare Ewigkeit, die nur geträumt war. Marcello freute das.

„Liebt ihn“, sagte er ihnen. „Er ist nicht vollkommen. Dann kommt mit mir. Wir machen ihm seine Kinder.“

Marcellos Leiche wurde in der Garderobe seines Sohnes aufgefunden, nachdem Maris ein letztes Mal auf der Bühne gestanden hatte. Die Hose war bis zu den Knöcheln hinuntergezogen, die Hoden fehlten, der Unterleib schwamm im Blut. „Grauenhaft, ganz grauenhaft“, schrien sie und glotzten fassungslos. Der Vater lag dort mit zerfetzter Kehle und staunenden Blickes aus toten Augen auf dem Frisiertisch, und am Abend in der Theaterschenke schwor man bei allen Heiligen, dass seine Stimmbänder herausgerissen waren. Ein schlanker, dunkelgekleideter Mann sei kurz vor dem Schlussapplaus für Marius aus dessen Umkleide gekommen, nein, gejagt. Geflüchtet. Panisch, oh doch. Der hatte vermutlich … doch warum?

Nach dem Mord trat Maris nie wieder auf. Kurz darauf verschwand er im Nichts. Man munkelte, er und kein geheimnisvoller Fremder hätte Marcello umgebracht und sich aus dem Staub gemacht, vielleicht auch selbst getötet, irgendwo, wo man nicht nachgesehen hatte. Man sagte, der Vater hätte ihn verprügelt und überhaupt schlecht behandelt, ihn, den Kastrierten, die Kehle, die Geldquelle. Man wusste es aber nicht und blieb ratlos zurück. Es blieb nur das Grau, es heulten die Wölfe. Sie heulten schrill.

Wenn es dunkel wird, erzählt man sich die wahre Geschichte. Einige sitzen am Feuer und nicken, weil sie den Grund längst kennen. Andere lauschen immer, auch den versteckten Lügen. Und verbreiten alles, ohne zu unterscheiden. Freilich war es so zu jener Zeit geschehen, dass Knaben von den Straßen verschwanden, nach denen vergeblich gesucht wurde. Viel Mühe machte man sich nicht. Sie waren eben fort, weggelaufen vielleicht. Verschleppt. Getötet gar. Man schüttelte sich fassungslos, blickte angewidert und ging seiner Wege. Es waren ungewaschene Kinder ohne ein ordentliches Zuhause. Unwichtig für die Nacht, in der man sie nicht sah, unwichtig für den Tag, der sinnvoll sein sollte. Irgendwie. In jener Zeit, in der Maris sich auf dem Höhepunkt seiner so großartigen, so kurzen Karriere befand, verliebte er sich in einen jungen Arzt namens Sergio. Es war eine leidenschaftliche, kompromisslose Beziehung, in die Maris sich stürzte, begierig und bereit, alles zu tun, um diese Liebe zu halten. Natürlich war sie verboten. Natürlich durfte niemand von ihr erfahren. Maris war der Erzengel. Die Frauen bebten, stöhnten, ihre Rufe trommelten: „Maris. Gabriel. Maris. Gabriel.“

Sergio war ein Mörder, der über seine besondere Lust lachte. Er lockte kleine Jungs, spielte mit ihnen und schnitt die zarten Kehlen durch. Das Blut trank er aus geschliffenem Glas, das Fleisch zerlegte, kochte oder briet er, dann aß er es an fein gedeckter Tafel. Danach lutschte er Trauben und hörte Maris zu. Der überwand seinen anfänglichen Ekel zum eigenen Erstaunen schnell, zumal Sergio so leichtfüßig mit allem umging. Das gefiel ihm. Und er hatte die Knaben gern. Sie erinnerten ihn. Er setzte sich zu Sergio an den Tisch, griff beherzt zu, bedauerte insgeheim, bei der liebevollen Zubereitung nicht geholfen zu haben.

„Es ist perfekt, es soll so sein“, sagte Sergio. „Es hält gesund und jung.“

Und Maris ergänzte: „Schön. Es hält so schön. Nicht wahr? Nicht wahr?“ Zärtlich streichelte er die glatte, weiche Haut seines Freundes, berührte dann sich selbst, leicht nur, fast ehrfurchtsvoll, seufzte, lächelte. „So schön. So wundervoll. Mach uns unsterblich.“

Sergio küsste seinen Mund.

„Das bist du schon. Mein süßer Kastrat. Blutrot die Lippen, blutrot das Lied.“

„Ich werde nur die Hoden verspeisen. Und die Zungen. Was meinst du?“ Maris sah ihn erwartungsvoll an. Blaue Augen. Goldgesprenkelt. So groß. Ein dichter Wimpernkranz.

Sergio umarmte ihn.

„Wenn es einem gebührt, dann dir. Ich werde mehr von ihnen holen.“

Maris klatschte begeistert in die Hände.

„Ich werde dich begleiten. Ich liebe sie. Sie sind so zauberhaft in der Dunkelheit. Ich bade sie, ich parfümiere sie, ich füttere sie mit Süßigkeiten. Wir lieben sie. Ich werde ihre Hoden essen. Meine Stimme … oh, mein Herz.“

Sergio nickte.

„Deine Stimme soll satt werden, Prinz.“

Und wahrhaftig, immer kraftvoller, höher, schallender soll Maris gesungen haben, so überirdisch hallend, dass sie alle von ihren Sitzen sprangen und jubelten.

„Er wird immer besser. Man kann nicht ewig noch besser werden. Die Engel haben ihn geküsst. Es sind ihre Weisen.“

Als Marcello von Sergio erfuhr, tobte er. Maris. Ein schwuler Krüppel. Nicht mehr als das. Wie erbärmlich. Und wie tröstlich für ihn, dass er niemals von den irritierenden Mahlzeiten erfuhr. Er starb in der Garderobe seines Sohnes als wütender Mann. Da war nichts anderes.

Wer ihn getötet und verstümmelt hatte, kam nie heraus. Vermutlich Sergio. Maris? Mag sein. Er bekundete seine Trauer um den Vater öffentlich nie. Nachdem er verschwunden war, gingen die Lichter aus. Und irgendwann wieder an. So einfach war es letztendlich doch. Das Ende verstummte. Und nur der Wind sang noch irgendwas, das klang wie Blutrot die Lippen, blutrot das Lied...

Regina Schleheck – Dölfchens wunderbarer Waschsalon (2013) 11

Dölfchens wunderbarer Waschsalon

Regina Schleheck

Edmund hatte ausgelitten, und Mutter wollte nicht aufhören zu weinen. Da schlug der Vater ihr mitten ins Gesicht. Sie hatte die Augen geschlossen und nicht damit gerechnet. Ihr Kopf flog so heftig nach hinten, dass sie das Gleichgewicht verlor und mit einem Schrei vom Stuhl kippte. Er trat zu, bis sie nur noch leise wimmerte. Es tat weh, sie so zu sehen. Nicht wegen des Kummers und der Schmerzen. Es tat weh zu sehen, wie sie sich fallen ließ. Wie ein Tier. Als Vater in der Woche davor den Hund verprügelte, hatte der sich ihm genauso zu Füßen geworfen, die Läufe vorgestreckt, und dann hatte er tatsächlich uriniert, was Vater zur Nilpferdledernen greifen ließ. Er hörte nicht auf, bis die Lache, in der der Hund lag, sich dunkelrosa färbte.

Mir konnte er nichts mehr tun. Ich hatte zu viel Karl May gelesen. Vorher war ich jeden Abend verprügelt worden. Weil ich immer zu spät nach Hause kam. „Warum tust du das, Dölfchen?“, fragte Angela. Ich zuckte die Schultern: „Ich kriege sowieso eine Tracht, egal, was ich mache. Wenn ich pünktlich komme, habe ich eine Stunde weniger. Wenn ich wegbleibe, kann ich eine Stunde länger spielen. Die Prügel dauern nur fünf Minuten.“

Karl May hat mich gelehrt, dass man seinen Schmerz nicht zeigen soll. Das hab ich gemacht. Ich hab laut mitgezählt. Zweiunddreißig Peitschenhiebe. Meine Mutter stand vor der Tür mit dem Ohr am Holz. Sie kann es bestätigen. Ich hab bis zweiunddreißig gezählt und kein bisschen geschrien. Als er im Wirtshaus war, kam sie ins Zimmer und hat mich gesalbt und getröstet. Sie versteht nicht, dass Härte das einzige ist, was hilft. Die Menschen sind heute alle verweichlicht. Drei Kinder hatten meine Eltern schon verloren. Bei Edmund waren es die Masern. Auch die Indianer sind an Masern gestorben. Im Überleben zeigt sich, wer aus dem richtigen Holz ist. Es war das letzte Mal, dass Vater mich mit der Peitsche verprügelt hat.

Angela ist meine Halbschwester. Sie und Alois sind schon fast erwachsen. Als Vater zum ersten Mal mit der Peitsche ausholte, war ich drei. Ich hätte es mir sicherlich nicht merken können, wenn sich mir Angelas Bild nicht so eingebrannt hätte. Sie ist sechs Jahre älter, trug lange blonde Zöpfe. Von hinten an der Hose hat sie meinen Vater gepackt und von mir wegzuzerren versucht. Alois, der Ältere, hat sich nur weggeduckt. Aber sie hat gekämpft. An den Zöpfen hat er sie gerissen und in die Ecke geschleudert. Von mir hat er immerhin abgelassen. Vorerst.

Als ich so alt war wie Angela damals, konnte ich für mich schon Sorge tragen. Aber jetzt war Edmund gestorben, und Mutter lag meinem Vater winselnd zu Füßen. Ich sann auf Abhilfe.

Es sollte noch drei Jahre dauern, ehe mein Vater ganz unerwartet im Gasthaus an einer Lungenblutung starb. Kein schöner Tod. Aber unauffällig. In allen Städten hatte sich eine Rattenplage ausgebreitet. Die Biester sind intelligent. Wenn sie sehen, dass einem der ihren der Fraß nicht bekommt, machen sie einen Bogen darum. Also braucht man ein Mittel, das man nicht rausschmeckt und das verzögert wirkt. In Wein lässt es sich hervorragend auflösen.

Der Versuch hat mich sehr ermutigt mich mit Säuberungsprozessen zu beschäftigen. So viel Schmutz, so viel Elend auf der Welt, so viele schädliche und verderbliche Faktoren! Und auf der anderen Seite so unglaubliche Möglichkeiten nie gekannter Durchschlagskraft und Effizienz.

Wir zogen von Leonding nach Linz und atmeten Stadtluft. Großdeutsche Ideen lagen in der Luft. Großartige Entwicklungen. Überall schritt die Elektrifizierung voran. Trambahnen und Automobile fuhren auf den Straßen. Aber nicht nur im öffentlichen Raum, auch in den Haushalten tat sich etwas. Amerikanische Erfinder hatten eine Entstaubungspumpe entwickelt, mit deren Hilfe der Schmutz nicht mehr mühsam weggefegt und durcheinandergewirbelt werden musste, sondern er wurde durch einen Luftstrom angezogen und gleich in einen Behälter befördert, mit dem man ihn entsorgen konnte.

Ebenfalls aus Amerika kam eine Erfindung, die Hamilton Smirts Trommelwaschmaschinen und die Nevburg'schen Patentwaschmaschinen weiterentwickelte und in den Salons der Stadt Furore machte: elektrische Maschinen zum Waschen und Mangeln. Wenn ich daran dachte, wie sich Mutter mit der Wäsche plagte, mit den riesigen Kesseln, dem Soda, das ihr die Hände rissig und wund machte, mit Einweichen, Rühren, dem großen Holzstab, dem Waschbrett, mit Spülen, Wringen – ich hätte ihr so gerne das Leben leichter gemacht! Mitnichten war mit dem Abgang meines Vaters das Paradies ausgebrochen. Es gab keine Prügel mehr, aber das Geld war knapp.

Auf der Suche nach einem kleinen Zubrot hatte ich die besseren Häuser abgeklappert, und siehe da, man konnte mich für kleine Botengänge verwenden. Als Laufbursche kam ich nicht nur herum, sondern konnte auch Einblicke in die inneren Zustände der Linzer Bürgerhäuser nehmen. In der Kirchgasse Nummer neun lernte ich Stefanie kennen. Isak Stefanie, um es genau zu nehmen. Eine Jüdische. Aber das sah man ihr nicht an. Sie war von strahlendem Blond, einer natürlichen Geradheit, einer stolzen Haltung, die mein Herz im Sturm einnahm. Ich suchte, so oft es ging, ihre Nähe, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob sie einen Dienstboten wie mich überhaupt wahrnahm. Der glückliche Zufall wollte es, dass just im Salon ihrer Mutter ein Handelsvertreter einer deutschen Firma aus Gütersloh, Miele hieß sie, den Prototyp einer elektrischen Waschmaschine vorstellen sollte. Alle Damen der Gesellschaft rissen sich darum, bei dem Ereignis zugegen zu sein. Es war Linzer Tagesgespräch. Für die Präsentation sollten einige Vorkehrungen getroffen werden. Der Salon wurde hergerichtet, das ganze Haus einer Räum- und Reinigungsaktion unterzogen, für den Empfang mussten Einkäufe getätigt werden, daher waren Handlangerdienste gefragt, und ich ließ die Schule umso lieber links liegen, als ich Gelegenheit witterte, meiner Stefanie nahe sein zu können.

Am Vorabend war ich der letzte, der den Waschsalon vorbereitete. Ich wich nicht eher, als bis der letzte Handgriff getan, der letzte Dienstbote entlassen worden war. Nie war ich Stefanie so lange und so intensiv nahe gewesen, und den Moment wollte ich bis zur Neige auskosten! Die beiden Damen des Hauses waren in die Küche gegangen, und ich schlich mich hinterher, um mir kein Wort von den Lippen meiner Liebsten entgehen zu lassen. Als ich mich im Zwielicht des abendlichen Flurs an die Wand neben dem Türrahmen presste, vernahm ich einen abgrundtiefen Seufzer.

„Ach, Mutter“, sagte meine Holde, „kannst du bitte dafür Sorge tragen, dass dieser Kerl unser Haus nicht mehr betritt?“

„Er ist anstellig“, entgegnete ihre Mutter. „Gute Arbeitskräfte sind heute selten.“

„Er starrt mich auf unverschämte Art und Weise an“, sagte Stefanie. „Wenn er morgen dabei ist, wird er mich zum Gespött der ganzen Stadt machen.“

„Contenance, liebes Kind!“, gab die Mutter zurück. „Er ist ein Subalterner, ein Untermensch. Wer sich von derartigen Subjekten beeinträchtigt fühlt, vergisst seine gesellschaftliche Position.“

Die Tochter stampfte mit dem Fuß auf. „Ich mag seine dumme Fratze nicht mehr sehen! Dieses alberne Oberlippen-Bärtchen, dieser stutzerhafte Seitenscheitel, dieses dümmliche Grinsen!“

Die Stimme ihrer Mutter wurde scharf. „Schluss damit! Du gehst jetzt mit mir in den Salon, und dann wirst du ihn in aller Freundlichkeit nach Hause schicken. Zeig mir, wie eine Dame sich in einer solchen Situation benimmt!“

Ich huschte zurück in den Salon, in meinem Herzen, in meinem Hirn herrschte Chaos. Konnte es wirklich möglich sein, dass von mir die Rede gewesen war? Vollkommen kopflos fühlte ich mich außerstande, Stefanie in diesem Gemütszustand gegenüberzutreten. Weg, nur weg! Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst! Das leere Zimmer wirkte geräumig und sehr aufgeräumt. Nichts, wo ich mich hätte den Blicken entziehen können. Bis auf – mein Blick fiel auf den riesigen Waschbottich, der in der Mitte des Salons aufgebaut war. Sekunden später zog ich den schweren Holzdeckel über mir in seine ursprüngliche Position. Schlagartig verstummten alle Geräusche. Es wurde stockfinster. Nur ein leises kratzendes Geräusch drang kurz darauf noch an meine Ohren. Ich brauchte eine Weile, ehe ich begriff, was es bedeutete. Jemand hatte die Verriegelung der Waschmaschine geschlossen.

Als ich realisierte, dass es kein Entrinnen aus dieser unwürdigen Lage gab, geriet ich in einen Zustand äußerster Panik. Ich versuchte, den Deckel zu öffnen. Er bewegte sich keinen Millimeter. Ich tastete die Wände ab, klopfte in steigender Erregung dagegen, rief um Hilfe. Vergebens. Mein Refugium war innen mit Metall ausgekleidet, an dem ich mir die Fäuste wund hämmerte, meine Schreie gellten mir in den Ohren, die im Nu ertaubten. Innerhalb kürzester Zeit wurde mir die Luft knapp. Meine Kraft erlahmte. Dann spürte ich nur noch mein Herz wummern und versank in einen Schwebezustand, in dem mir das Bewusstsein zu schwinden drohte. Vorstellungen zuckten durch meinen Kopf, Bilder, Visionen – Angst, Traum, Realität, alles vermengte sich zu einem Brei, in dem nur noch von Zeit zu Zeit ein klarer Gedanke aufblitzte: Irgendwann würde jemand diese Maschine öffnen. Aber ob der Sauerstoff so lange vorhielt? Ich hatte keine Ahnung, wie dieses Gerät funktionierte. Was, wenn man es anstellte, ohne es zu öffnen? Nein, man würde es zunächst befüllen. Man würde einen Berg verunreinigter Wäsche über mich schütten. Wenn ich dann noch halbwegs bei Kräften wäre, würde ich mich erheben, auftauchen aus dem Schmutz. Ich würde erschöpft um Haltung ringen, vermutlich schwankend dastehen, einen Liebestöter meiner Stefanie auf dem Haupte, so würde ich mich den Damen der Linzer Gesellschaft darbieten. – Und wenn ich keine Kraft dazu mehr besäße? Wenn das Wasser in den Kessel eingelassen, zum Sieden gebracht würde, während ich halbtot am Boden des Trogs lag?

Ich glitt in einen Traumzustand, vielleicht eine Strategie meines überforderten Hirns, das mich trösten wollte, mir Bilder vorgaukelte, die den Gefühlen, die sich tief in mir hervordrängten, Raum gaben, Ausdruck verliehen. Ein innerer Reinigungsprozess, eine Katharsis, mit der ich gleichzeitig mit der Welt abrechnete, mit meinem Leben, das bis dahin meinen Kampf ums Über-Leben, um Würde, mein Ringen um ein besseres Dasein so schmählich missachtet hatte. Ich sah eine Welt vor mir, eine Gesellschaft, wie sie sein sollte. Wie ich sie gestalten würde. Eine Welt, in der die Guten, die Starken das Ruder übernahmen und sie befreiten von all der verlogenen, der falschen Muschpoke, die diesen Planeten verunreinigte. Ich sah gesunde, schöne Menschen, die sich dauerhaft zusammenschlossen zu einer großen Volksgemeinschaft. Zu einem tausendjährigen Reich. Menschen wie Angela, aufrecht, tapfer, stolz, edel. Blond. Bessere Menschen. Sie würden die Welt erobern und alles ausmerzen, was sich ihnen entgegenstellte. Verbrecher, Juden, Ratten. Untermenschen. Ich sah eine Welt, die ich gestaltete und in der man mir dafür allerhöchsten Respekt zollte. Ein Paradies, in dem ich schließlich auch meine Eva finden würde, um mich mit ihr zu vereinigen in einem nie enden wollenden Liebestaumel. Mit diesen Bildern versank ich schließlich in einer gnädigen, einer unabsehbaren Schwärze.

Das Geräusch, das mich wieder in die oberen Schichten meines Bewusstseins beförderte, war ein wiederkehrendes Scharren, ein Rasseln, das lauter wurde, bis es meine Umgebung zum Vibrieren brachte. Ich fühlte den Boden unter mir schwanken und hatte Mühe, mich zu orientieren. Wo war ich? Dann fiel es mir nach und nach wieder ein. Ich musste geschlafen haben. Vermutlich hatte ich den mir verbliebenen Sauerstoff dadurch auf ein Minimum heruntergefahren. Denn offensichtlich lebte ich noch. Aber was waren das für Laute, was für eine Bewegung? Hatte man die Maschine angestellt? Ohne sie vorher zu öffnen? Im gleichen Moment, in dem der Gedanke in mir aufblitzte, wurde nach einem dumpfen Stoß ein schmaler Lichtstreif über mir sichtbar. Ich schloss geblendet die Augen. Wieder ein Stoß. Das Licht wurde heller, wie ich sogar durch meine geschlossenen Augen wahrnahm. Noch ein Stoß. Dann ein Schrei.

Ich versuchte, etwas über mir zu erkennen, aber es war schier unmöglich. Da war nur ein helles, gleißendes Licht. Dann Stimmen. Viele Stimmen. Sie redeten in einer Sprache, die ich nicht verstand.

„'allo?“, rief ich nach oben. Die Zunge klebte mir am Gaumen, ich lallte mehr, als dass ich artikulierte.

Die Stimmen wurden erregter. Aber immer noch verstand ich kein Wort. Es waren nicht nur Frauenstimmen, mehrere Männer mussten dabei sein. Dabei war da doch nur der eine Mann, dieser – wie hieß er denn noch? Dieser Vertreter, der diese Maschine da aufgebaut hatte – der Name der Firma war mir grad entfallen. Alles, was sich gestern abgespielt hatte, schien auf einmal endlos weit zurückzuliegen. Tausend Jahre. Ein tausendjähriges Reich hatte ich errichten wollen. Richtig! Aber wo war ich jetzt? Diese Menschen, die sich über den Bottich beugten, konnten nicht die Linzer Salonieren-Muschpoke sein. Hatte man die Polizei gerufen?

Neue Stöße ließen meine enge Welt erschüttern. Frische Luft, Licht flutete mich, so dass eine ganze Milchstraße hinter meinen geschlossenen Augenlidern zu tanzen begann. Ich spürte, wie mich etwas unter den Achseln packte und nach oben zog. Einen Moment lang zappelte ich hilflos in der Luft, dann wurde ich sanft zu Boden gelassen. Die Knie wurden mir weich, ich sackte zusammen. Wieder wurde alles schwarz um mich.

Ich fand mich wieder in einem Raum, der einem Wintergarten oder einem riesigen Glaskasten glich und hinter dem sich eine Art botanischer Garten auftat. Die Wände waren transparent, offensichtlich auch so weit durchlässig, dass ich ein lindes Lüftchen wehen spürte. Ich konnte die prächtigen Pflanzen, die mir gänzlich unbekannt waren, riechen, sie verströmten einen gefälligen Duft, lieblich, aber doch mit einer herben Beinote, betörend und exakt so, wie ich es mochte, ohne dass ich jemals einen Gedanken daran verschwendet hätte, wie ein Geruch beschaffen sein sollte, den ich am meisten liebte. Das grelle Licht war einer gerade richtig warmen, strahlenden, aber nicht blendenden Helligkeit gewichen. Ich lag auf einer Unterlage von angenehmer Konsistenz, fest, ohne hart zu sein, sondern gerade so weich, dass ich mich wohlig räkeln konnte. Das Mobiliar war spärlich, aber zweckdienlich. Ein Tisch, ein Stuhl, eine Art Schrank, eine Wasserquelle. Neben meinem Lager eine Tür in einer Wand, die nicht transparent und von einer undefinierbaren Konsistenz war, eine Tür, die ich gar nicht als solche erkannt hätte, wenn sie nicht unversehens aufgeglitten wäre. Fast geräuschlos. Herein trat eine Frau. Blond. Aufrecht. Stolz. Nicht Angela, nein. Schon gar nicht Stefanie. Diese Frau war größer, schöner, gepflegter, würdevoller, als ich je eine Frau gesehen hatte. „Eva!“, schoss es mir durch den Kopf. Sie strahlte mich an, nickte mir zu, und ich versuchte, mich aufzurichten, ihren Gruß zu erwidern, aber das Einzige, was mir gelang, war ein vermutlich etwas verrutschtes Lächeln. Erschöpft sank ich zurück auf mein Lager.

Sie zog den Stuhl an das Bett heran, setzte sich und legte eine Hand auf meinen Unterarm. Ein wohliges Schaudern durchflutete mich. Es kribbelte so stark, dass ich meinen Unterleib spürte, der zu neuem Leben erwachte. Dankbar wurde ich mir der Decke bewusst, die man über mich gelegt hatte. Sie neigte den Kopf, es wirkte geradezu so, als wollte sie mir zuhören. Dabei hatte ich noch keinen Ton gesagt, ebenso wenig wie sie einen Laut von sich gegeben hatte. Ihre Miene war ernst. Bei aller Strenge umgab sie aber ein Strahlen, vielleicht eher eine Art Aura, ein positives Fluidum, das mir nahezu blindes Vertrauen einflößte. Vielleicht war es auch der Geruch, den sie verströmte, diskret zwar, den ich aber doch jetzt, wo sie mir so nahe war, deutlich wahrnahm, weil er den Duft der Pflanzen überlagerte. Er erinnerte mich an etwas, ganz entfernt. – Meine Mutter! Meine geliebte Mutter! Ach, aber sie hatte doch ganz anders gerochen! Angst hatte sie ausgeströmt, Unterwerfung – aber da war auch etwas von dem gewesen, was diese Frau mir vermittelte. Herzensgüte, Liebe. Ja, Liebe, war es, unbedingte Zuneigung, egal, was ich verbrochen hatte oder wie ich mich benahm. Sie liebte mich, wie ich war. Selbst wenn sie nicht guthieß, was ich tat. Meine Verspätungen, meine Widerworte, die indirekten Aufstacheleien gegen den Vater, seinen Tod. Sie musste es gewusst haben. Immer. Natürlich hatte sie es nicht gutgeheißen! Aber sie hörte nicht auf, mich zu lieben! Meine Mutter. So fühlte es sich an.

„Dölfchen“, sagte die Frau mit einem Mal, und jetzt hatte sie exakt den Tonfall meiner Mutter. Ihre Artikulation war anders, es schien, als spräche sie eine fremde Sprache, als müsste ihre Zunge die ungewohnten Laute erst erarbeiten, als kostete sie seinen Klang vor. „Dölfchen“, wiederholte sie, „soll ich dich so nennen?“

„Natürlich“, entgegnete ich und wunderte mich über mich selbst. „Dölfchen“ hatten Mutter und Schwester mich genannt. Ich war durchaus mittlerweile in einem Alter, in dem man beanspruchen konnte, mit dem vollen Namen angesprochen zu werden. – Woher, verdammt noch mal, kannte diese Frau überhaupt meinen Namen?

Sie zuckte kurz zusammen. „Bitte nicht fluchen“, bat sie.

Ich starrte sie an, wollte eben sagen: „Aber ich hab doch gar nicht –“, da fiel mein Blick auf ihre Hand, die nach wie vor auf meinem Unterarm lag. Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf. Ich riss meinen Arm weg. Schlagartig hörte das angenehme Kribbeln auf. Sie guckte mich mit großen Augen an. Etwas wie Traurigkeit mischte sich in den Blick. Dann sagte sie etwas Unverständliches. Die Laute erinnerten an die Sprache, die ich vernommen hatte, als man mich aus dieser Waschmaschine befreite.

Die Waschmaschine! – Was ging hier eigentlich vor, verdammt?

Diesmal zuckte sie nicht zusammen. Sie hob die Hand, als wartete sie, dass ich ihr erneut meinen Arm anbot. Ich tat es, und wieder durchkribbelte es mich bis ins letzte Glied – ja, das ganz besonders! Ich war mir auf einmal vollkommen sicher, dass sie es wusste, dass sie mich durchschaute.

„Warum auch nicht?“, sie lächelte. „Du bist ein Mann. Aber fluchen solltest du trotzdem nicht.“

Der Ton, in dem sie „Mann“ sagte, elektrisierte mich dermaßen, dass ich mich jäh auf die Seite rollen musste, die hochschnellende Wölbung der Bettdecke verbergend. Nein, an diesem Tonfall erinnerte mich nichts an meine Mutter.

Sie lachte herzlich, wurde aber sofort wieder ernst.

„Du begehrst zu wissen, was es mit der Waschmaschine auf sich hat“, sagte sie.

Ich nickte, obwohl ich in diesem Moment ganz andere Dinge begehrte.

Wieder lächelte sie und fuhr dann fort: „Es war ein Prototyp.“

Daran erinnerte ich mich durchaus. Aber was trug das zur Klärung bei? Die Firma Miele – da war der Name wieder!

„Sie war zur Weltrettung entwickelt worden.“

„Wer? Die Maschine?“, entfuhr es mir. – Was war das denn für ein hirnverbrannter Blödsinn? Bei aller Liebe zu meiner Mutter und allen geknechteten Frauen dieser Welt, die mit ihrer Hände Arbeit mühsam die Wäsche reinigen mussten – eine Waschmaschine mochte ihnen durchaus eine gewisse Entlastung verschaffen, aber zur Weltrettung taugte sie noch lange nicht! Die Visionen tauchten wieder in mir auf, die ich im Dunkel der Maschine entwickelt hatte: Säuberung. Vernichtung aller lebensunwerten Kreaturen, Schaffung eines Lebensraums für eine Herrenrasse, die von mir geführt würde –

„In deinem Fall hat sie in den Zeitreisemodus umgeschaltet.“ Mein Gegenüber runzelte die Stirn. „Bitte unterlasse diese Ausdrücke.“

„Was?“

„Die Maschine hat dich tausend Jahre weiter gebeamt.“

„Gebeamt?“

„Entschuldige“, sagte sie, „die Vokabel hab ich aus meinen rudimentären Archaische-Sprachen-Kenntnissen, die hab ich nicht aus deinem Hirn gezogen. Das muss aus einer späteren Epoche sein. Ich dachte, es passte.“

Was redete dieses Weib bloß? Ich wurde immer verwirrter.

Sie war rot geworden. „Du musst wirklich verzeihen“, sagte sie. „Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ich Gelegenheit habe, mit jemandem zu reden, der aus dem zwanzigsten Jahrhundert stammt.“

Was sollte das jetzt wieder heißen? Sie tat gerade so, als sei ich hundert Jahre älter als sie! Dabei war sie doch augenscheinlich –

„Wie alt – äh, wie heißt du eigentlich?“ Im letzten Moment fiel mir ein, dass man eine Dame besser zuerst nach dem Namen fragt, bevor man alles Weitere erkundet.

„Eva“, sagte sie, und da wusste ich endgültig, dass ich entweder vollkommen durchgeknallt oder aber im Paradies gelandet war. – Ja, warum nicht? Ich war gestorben, und das hier war das Paradies! Mir sollte es recht sein. Ich hatte meine Eva gefunden! Und wenn ich tatsächlich durchgeknallt sein sollte, so war dies jedenfalls eine der angenehmsten Arten der Verrücktheit, die ich mir je hätte ausdenken können.

Wieder errötete sie. Aber sie fasste sich schnell wieder.

„Lieber Adolf“, sagte sie, „es hat schon alles seine Richtigkeit. Du lebst und bist immer noch auf dem Planeten Erde. Ich hatte die Projektleitung und damit auch die Verantwortung für deine Deportation.“

„Depor– was?“

Sie sah ein wenig verwirrt drein. „Ich hab den Begriff in deinem Kopf gefunden. Mag sein, dass du ihn noch nicht recht entwickelt hattest. Aber er war dort schon angelegt.“

„Deportation.“ Ja, mir dämmerte etwas. – Die Judensau! Stefanie! Jäh flammte die Wut in mir wieder auf. „Untermensch“ hatte ihre Mutter mich genannt!

„Beruhige dich“, sagte Eva sanft.

Ich tat's. Ihre Wirkung auf mich war wirklich ungeheuerlich. Sie las meine Gedanken. Sie verstand alles. Meine Wut. Sie hörte mein innerliches Fluchen. Aber sie ließ mich nicht die geringsten Ressentiments spüren, auch wenn sie missbilligte, was ich dachte. Sie reagierte auf eine Art und Weise, die mich selbst friedlich stimmte.

„Bitte, Adolf, es tut mir leid, aber man hat dich ins Jahr 2906 befördert. Es ist etwas schiefgelaufen.“

„Was? 2906? – Das kann nicht sein! Ich müsste ja zu Staub zerfallen sein!“

Keine Sorge, das beherrschen wir schon. Zeitreisen überlebt man, wie du siehst. Zu deiner Zeit war das sicherlich noch nicht vorstellbar.“ Sie stockte. „Das Problem ist nur: Ich kann dich nicht mehr zurückschicken.“

„Moment mal! Wieso – inwiefern ist da überhaupt etwas schiefgelaufen?

Sie seufzte. „Der Plan war anders. Miele sollte dich aus dem Verkehr ziehen, mehr nicht.“

„Miele? Die Waschmaschine? Sie hatte einen Auftrag? – Von dir?“

„Ja. Miele steht für ‘Maschinen zur Internierung beziehungsweise Extraktion lebensbedrohender Existenzen‘. Wir mussten es tun, um unsere eigene Existenz zu sichern. Unser tausendjähriges Reich, das verstehst du doch!“

Nun, für den Wunsch nach tausendjährigen Reichen hatte ich durchaus irgendwie Verständnis. Aber was hieß hier ‘Internierung beziehungsweise Extraktion lebensbedrohender Existenzen'? „Ihr wolltet mich aus dem Verkehr ziehen?“, fragte ich, immer noch ungläubig.

„Eine Säuberungsaktion, ja. Eine Weile einsperren beziehungsweise ins Exil schicken. Jeden, der das friedliche Miteinander durcheinanderzubringen drohte, musste wir ausschalten. Zumindest bis die kritische Phase vorbei war.“