Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

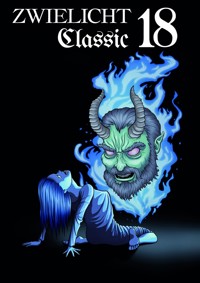

Die 14. Ausgabe des Magazins Zwielicht Classic bietet wie gewohnt eine Mischung aus Geschichten und Artikel des Genre Horror und Unheimliche Phantastik mit Ausflügen zur düsteren SF. Enthalten sind wie immer herausragende Stories und vergessene Perlen. Das Titelbild entstammt der Feder von Oliver Pflug. Geschichten: Erik Hauser - Onkel Herberts große Stunde (2016) Uwe Voehl - Samt und Tod (2006) Julia Annina Jorges - Symbiose (2017) Nina Teller - Was bleibt von dir? (2018) Frederic Brake - Flüchtige Gedanken (2010) Canker Driscoll & Uwe Voehl - Marshall Midnight (2008) Karin Reddemann - Onkel Hartmut kommt (2006) Friedrich Glauser - Kif (1937) Gustav Meyrink - Wie Dr. Hiob Paupersum seiner Tochter rote Rosen schenkte (1916) Willy Seidel - Das siebenköpfige Tier (1936) Artikel: Karin Reddemann - Die dunkle Muse (2018)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2026

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zwielicht Classic

15

Das Titelbild stammt von Oliver Pflug

Magazin für phantastische Literatur

Horrormagazin Zwielicht Classic

Band 15

Herausgegeben von Michael Schmidt

Kontakt: [email protected]

Das Titelbild stammt von Oliver Pflug

Illustration zu Gewächse in Sebsprawl-U ist von Gaby Hylla

Das Copyright der einzelnen Texte liegt beim jeweiligen Autor

Das Copyright der Zusammenstellung liegt beim Herausgeber.

November 2019 / 2. Auflage November 2022

Inhalt

Vorwort

Geschichten

Nadine Muriel – Dampfherz (2018)

Max P. Becker - Trauerzeit (2017)

Silke Brandt - Schwarzer Schnee in Norilsk (2012)

Karin Reddemann - Böser Mann (2016)

Michael Schmidt - Paulas neuer Freund (2016)

Andreas Flögel - Gewächse in Sebsprawl-U (2011)

Gustav Meyrink - Meister Leonhard (1916)

Friedrich Glauser - Der alte Zauberer (1933)

Willy Seidel - Das älteste Ding der Welt (1923)

Artikel

Niels-Gerrit Horz - Zimmer Frei! (2017)

Niels-Gerrit Horz - Wie erfuhr August Derleth von HPLs Tod? (2017)

Karin Reddemann – Die dunkle Muse (2019)

Quellennachweise

Mitwirkende

Vorwort

Liebe Leser,

knapp ein Jahr ist es her seit die letzte Ausgabe von Zwielicht Classic erschienen ist.

Ursprünglich erschien Zwielicht Classic als E-Book Reihe und startete im September 2012, das Taschenbuch folgte im April 2013, im September 2013 erschien schon Asugabe 6 und seit Zwielicht Classic 8 erscheinen die Bände parallel als Taschenbuch und E-Book.

Kurzgeschichten haben es schwer auf dem Buchmarkt, der dominiert wird von dicken Schwarten, die oft als Mehrteiler daherkommen und deren Geschichten in über 4000 Seiten erzählt werden. Und das in einer Zeit, in der so niemand richtig Zeit zu haben scheint. Man sollte meinen, da wären kurze Geschichten genau das richtige. Das Angebot an Kurzgeschichten ist mittlerweile riesig, mancher dünkt, es übertrifft die Nachfrage.

Nachdrucke von Kurzgeschichten haben dann noch einmal mehr einen schwierigen Stand, der Käufer mag etwas vollkommen Neues erwerben, dabei sind die meisten Geschichten doch recht unbekannt.

So haben wir auch dieses fünfzehnte Mal eine bunte Mischung ausgesucht. Geschichten, die zwischen 1916 und 2018 erschienen und damit immerhin über ein ganzes Jahrhundert deutscher unheimlicher Phantastik umfassen.

Inhaltlich gibt es neben den bekannten Klassikern wie Gustav Meyrink, Friedrich Glauser und Willy Seidel moderne Autoren mit entsprechenden Themen. Steampunk, Surrealismus, Cyberpunk und die Abgründe der Seele sind es, die dem Leser einen wohligen Schauer den Rücken herunterjagen sollen. Zwei Geschichten erfahren dabei zum ersten Mal den Abdruck. Böser Mann von Karin Reddemann sowie Gewächse in Sebsprawl-U von Andreas Flögel sind bisher nur Online erschienen. Letztere im Projekt Text vor Art der Seite Literra und natürlich findet sich die dazugehörige Grafik von Gaby Hylla ebenfalls im Buch.

Abgerundet wird der Band mit der Artikelreihe Die dunkle Muse von Karin Reddemann, die wir mittlerweile zum sechsten Mal präsentieren dürfen. Freuen dürfen wir uns auch auf die beiden Artikel von Niels-Gerrit Horz, der sich der Weird Fiction in Person von August Derleth und Howard P. Lovecraft annimmt und in Zukunft auch in Zwielicht mit Artikeln vertreten sein wird.

Wir wünschen Ihnen eine gruselige Lektüre und freuen uns auf ihr Feedback.

Herzlichst,

Geschichten

Nadine Muriel – Dampfherz (2018)

Paul schüttelt sich, als donnere die Druckwelle einer Granate auf ihn ein, während ich ihn in den Rollstuhl hieve. Die Drähte und Schläuche, die aus seinem Oberarmstumpf ragen, verheddern sich in seinem Anstaltskittel. Ich löse sie und schiebe den Kriegszitterer durch weißgekachelte Gänge, vorbei an Massenschlafsälen, den Räumen für Dauerbäder, Isolationstherapie und Hydraulikbehandlungen, der Küche. Von irgendwo ertönt Kreischen.

An der Tür zur Sondersektion V verlangsame ich unwillkürlich meine Schritte. Ich wüsste zu gerne, was in diesem Bereich geschieht, den zu betreten man uns strikt untersagt hat. Gleichzeitig frage ich mich, woher diese unbezwingbare Neugierde kommt. „Du zeigst ein so außergewöhnliches Interesse an deiner Umgebung, weil du ein gutes Herz hast. Nur deswegen hast du dich ja entschieden, trotz deines schlimmen Schicksals in der Nervenheilanstalt zu arbeiten, wo du anderen helfen kannst, denen es noch schlechter ergangen ist als dir“, hatte die Erklärung meiner Zimmerwirtin Kläre gelautet, als ich ihr kürzlich bei einer Tasse heißer Trinkschokolade – aus echten Kakaobohnen, wie Kläre betonte – von meiner merkwürdigen Faszination erzählte.

Wieder mal hatte es mich gewundert, mit welcher Geduld Kläre sich mein Geschwafel anhörte. Irgendwie schafft sie es mit ihrer warmherzigen Art stets aufs Neue, dass alles aus mir heraussprudelt, was ich den Tag über erlebt oder gedacht hatte. Und das, obwohl ich unter meinen Kolleginnen keineswegs als redselig gelte.

Als ich merke, dass Paul noch heftiger zittert als zuvor, eile ich weiter. Eine Schreckneurose könne sich leicht zur manischen Tobsucht ausweiten, hat Doktor Schubert erläutert. Darum seien Schocktherapien erfahrenen Ärzten vorbehalten, wohingegen wir Pflegerinnen uns bemühen sollen, jegliche Erregung der Patienten zu vermeiden.

Im Vordertrakt der Klinik wartet bereits Pauls Gattin, um ihn wie jeden Sonntagnachmittag zu besuchen. Ein Lächeln verzerrt Pauls Gesicht, als er die Frau erblickt, die zu Boden schaut und nervös einen Strohhut in ihren Händen dreht.

Wie so oft frage ich mich, wie es wohl für all die Angehörigen sein mag, hier in der Nervenheilanstalt Hubertusstift verstörte, hilflose Kreaturen zu besuchen, die gleichzeitig immer noch ihre geliebten Männer, Väter oder Söhne sind.

Als habe sie meine Gedanken gelesen, raunt Martha, eine Pflegerin, die gerade den Melancholiker Otto gebracht hat, mir zu: „Manchmal glaube ich, wir beide können uns sogar glücklich schätzen.“

Ihre Augen schimmern feucht, während sie verstohlen auf eine Blondine deutet, die mit Otto spricht, dabei aber seinem Blick ausweicht und sichtlich bemüht ist, jede Berührung zu vermeiden.

„Wahrscheinlich.“

Etwas Besseres fällt mir nicht ein. Ich kann erahnen, welcher Sturm an Gefühlen Martha durchtost. Aber die Verschwesterungsversuche der jungen Kriegswitwe sind mir unangenehm, genauso wie das demonstrative Mitleid anderer Kolleginnen, deren Männer noch leben. Ich weiß nie, wie ich darauf reagieren soll. Vermutlich sollte ich Kummer zeigen, doch ich empfinde keinen Schmerz. Obschon es kaum drei Jahre her ist, dass mich die Dampfdrohne mit der Nachricht über Gustavs Tod erreichte, ist er für mich nicht mehr als eine Schwarz-Weiß-Fotografie, die auf einem Klavier steht, an dem ich versuche, den Veilchenwalzer zu spielen. Hilflos murmele ich ein paar Floskeln über schöne Erinnerungen, die den Kummer überdauern, und wende mich ab. Ich hoffe, dass meine betrübte Miene überzeugend wirkte. Im Gegensatz zu Kläre dürfen meine Kolleginnen mein Anderssein nie bemerken, sonst würden sie mich gewiss sofort in die Frauenabteilung einweisen lassen.

Ein Umweg führt mich wieder zur Sondersektion V, doch auch diesmal gibt es außer der Milchglastür nichts zu sehen. Warum nur zieht dieser Ort mich an wie ein Magnet einen Eisenspan?

Als ich etwas später auf dem Weg zur Abteilung für chronisch Imbezile erneut den Vordertrakt passiere, tritt mir Pauls Gattin in den Weg, die Hände in die Hüften gestützt.

„Wieso musste bei meinem Mann ein Arm amputiert werden?“

Ihre Augen funkeln angriffslustig. „Als ich ihn zuletzt besuchte, war er körperlich vollkommen gesund.“

„Es gibt andere Verletzungen als offene Wunden, die einen Körper zerstören können“, wiederhole ich Doktor Schuberts Ausführungen. Und dabei meine ich keineswegs das im Krieg häufig eingesetzte Giftgas, das die inneren Organe zersetzt. Ich sehe in Gedanken Otto, der ein Fenster eingeschlagen und versucht hat, sich mit einer Scherbe die Hand abzusäbeln – aus Zorn darüber, dass sie das Bajonett führte, mit dem er, der überzeugte Pazifist, tötete und verstümmelte. An Wilhelm, der sich kurz vor seiner Entlassung beide Unterschenkel zu zertrümmern versuchte, um nicht zurück an die Front zu müssen. Der Krieg macht Menschen nicht zu Helden, sondern zu Krüppeln, deren Leiber und Gemüter unwiderruflich zerstört sind.

„Paul sprach über einen Kampf gegen einen Mann mit Messerhänden.“ Sie schaut sich misstrauisch um, als erwarte sie, dass hier tatsächlich ein derartiges Monstrum lauert. Oder späht sie nach Anzeichen, dass unsere Patienten im Hubertusstift vernachlässigt werden?

„Fast alle seelisch Kranken leiden unter halluzinatorischen Wahnvorstellungen“, erkläre ich. Pauls Gattin tut mir leid. Auch ich hätte bestimmt gekämpft wie eine Löwin, um Gustav zu retten. Ich bin sicher, dass ich ihn sehr geliebt habe. Zumindest deuten die nebelartigen Fragmente in meinem Geist darauf hin: Das Klavier, an dem ich stundenlang sitze, ohne zu spielen, weil der reißende Schmerz mir die Arme lähmt. Ein Bett, auf dem ich liege, die Hände auf die Brust gepresst, während sich eine Frau mit flammendrotem Haar über mich beugt. Seltsamerweise hat sie kein Gesicht – nicht, weil ihr Antlitz entstellt ist; vielmehr erweckt es den Anschein, als habe man ihr Gesicht ausradiert, wie man es bei einer misslungenen Zeichnung tut.

Das Tanzlokal, Girlanden, Lampions, künstliche Palmen, ich in den Armen eines Fremden auf der Tanzfläche – und dann der unerträgliche Herzschmerz, sobald aus dem Dampfgrammophon der Veilchenwalzer ertönt, mein Aufschrei, der Boden, der auf mich zurast …

Gern würde ich Pauls Gattin etwas Tröstendes sagen, doch wie so oft fehlen mir die Worte. Ich bin wie versteinert.

„Ihr Mann erhielt in der Sondersektion V die bestmögliche Behandlung, um sein körperliches Leiden zu mindern. Es ist unser aller Bestreben, dass auch seine Seele bald gesundet“, murmele ich schließlich, ehe ich davonhusche.

Tags darauf habe ich in der Küche zu tun. Ich hieve zwei große Schüsseln mit Brotsuppe in die Durchreiche zur Sondersektion V, wo ein Pfleger sie in Empfang nimmt und auf einen Rollwagen lädt. Anschließend betätigt er einen Hebel und eilt fort. Die hydraulikbetriebene Klappe beginnt sich zu schließen. Nach der Hälfte stockt sie. Ein Schwall Dampf dringt aus einer Belüftungsritze. Offensichtlich ist der Mechanismus defekt. Wie hypnotisiert starre ich auf den Spalt, der gerade groß genug ist, dass ich mich hindurchzwängen könnte. Noch dazu bin ich allein in der Küche. Ich weiß genau, das ist vollkommen verrückt. Wenn man mich in der verbotenen Sektion erwischt, werde ich bestimmt entlassen.

Ist mir die Befriedigung meiner Neugierde das wert? – Im nächsten Moment bin ich auf die Anrichte geklettert und krabbele durch die enge Durchreiche, bemüht, nicht mit meinem Kleid an den beiden spitzen, schürhakenähnlichen Zacken hängen zu bleiben, die normalerweise dafür sorgen, dass die Klappe fest einrastet und sich nicht aufdrücken lässt.

Verstört schleiche ich durch weißgekachelte Gänge. Im Gegensatz zu den übrigen Stationen sind die Türen hier nicht aus Milchglas, sondern aus Holz, allerdings befindet sich in jeder oben ein rundes Fenster. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und spähe durch eines davon.

Ein gewöhnlicher Massenschlafsaal. In Gitterbetten liegen Patienten, manche mit geschlossenen Augen, andere starren ausdruckslos vor sich hin.

Das Nachbarzimmer scheint ein Behandlungsraum zu sein. Ich sehe seltsame Gerätschaften, eine Wanne voller Metallspäne, eine Kiste, aus der Eisenstäbe ragen, einen jungen Mann auf einer Liege: Wilhelm.

Zu meiner Überraschung sind beide Unterschenkel abgenommen, obschon die Verletzungen, die er sich zugefügt hatte, bis vor Kurzem gut zu verheilen schienen. An den Stümpfen sitzen provisorische Prothesen in Form von wuchtigen Spiralen. Vor ihm steht Doktor Schubert und bewegt die Hände vor dem Gesicht des Patienten. Vermutlich ein Reflextest.

Rasch schleiche ich weiter, verwundert über meine eigene Kaltblütigkeit. Himmel, was tue ich gerade? Das hier ist eine normale Krankenstation, nichts weiter. Ich sollte zurückkehren!

Dennoch, irgendetwas treibt mich voran. Mechanisch setze ich einen Fuß vor den anderen, blicke in zwei weitere Behandlungszimmer, schiebe mich schließlich gegen meinen Willen in ein Büro. Nur noch hier werde ich mich umschauen, dann muss Schluss sein mit diesem Irrsinn.

Ich wühle mich durch einen Papierstapel auf dem Schreibtisch, überfliege einen Bericht, in dem es offenbar um Wilhelms Amputation geht, entdecke eine beigefügte Zeichnung, die Wilhelm mit seinen Spiralbeinen und einem Tornister auf dem Rücken zeigt …

Und erstarre.

Darunter befinden sich weitere Zeichnungen. Menschen mit Bajonetten und Schaufelwerkzeugen anstelle von Armen, Messern und Dolchen anstelle von Händen, einem spinnenartigen Unterleib aus Röhren. Sie alle tragen auf dem Rücken Kästen aus Räderwerk und Walzen, die mit den künstlichen Körperteilen verbunden sind.

„Wasserzufuhr“, „Kohlenbehälter“, „Dampfaustritt“ entziffere ich einige Anmerkungen in Doktor Schuberts steiler Handschrift. Mir wird übel. Eine Notiz schildert in Stichworten, dass bei einem gewissen H.K. der Tod eingetreten ist, nachdem man ihm die Schädeldecke entfernte und durch eine Eisenplatte ersetzte.

Benommen trete ich den Rückweg an. Nun weiß ich also, wozu die Sondersektion V dient: Hier wird experimentiert, inwiefern es möglich ist, Gliedmaßen durch dampfbetriebene Kampfgeräte zu ersetzen, um Menschen für ihren Einsatz als Kriegsmaterial zu perfektionieren. Was eignet sich schließlich für derlei geheime Versuche besser als eine Nervenklinik? Niemand schenkt unseren Patienten Glauben. Wenn sie erzählen, wie es zu ihren Verstümmelungen und Entstellungen kam, hält jeder es für das wahnhafte Gefasel von Irren. Aber was soll ich mit meiner Entdeckung anfangen?

Ich kann nicht weiter darüber nachdenken, denn plötzlich knarzt eine Tür. Im nächsten Moment ertönen Schritte. Die Geräusche scheinen aus einem Seitengang zu kommen. Ich beschleunige mein Tempo, weiterhin bemüht, so leise wie möglich aufzutreten. Der andere schreitet forsch auf den Gang zu, in dem ich mich befinde. Wenn ich weiter schleiche, wird er bald zu mir aufgeschlossen habe.

Ich hole tief Luft, raffe meinen Rock mit beiden Händen und sprinte los. Jetzt rennt auch der andere. Ich stürme vorwärts. Endlich, die Durchreiche zur Küche! Mit einem Satz schleudere ich mich durch den Spalt. Ein brennendes Reißen in meiner Seite lässt mich aufkeuchen.

Verdammt, die Befestigungshaken!

Dann lande ich auf dem Boden. Ängstlich schaue ich mich um. Niemand ist hier.

Zuhause kocht Kläre gerade Wirsingeintopf. Entsetzt starrt sie mich an, als ich die Küche betrete. „Breda, dein Kleid! Was ist passiert?“

„Ein Tobsüchtiger hat mich angefallen.“

Mit der gleichen Lüge habe ich bereits meinen Kolleginnen den langen Riss erklärt. Auch wenn Kläre meine engste Vertraute ist – was ich heute erlebt habe, kann ich niemals erzählen!

Wie soll ich erklären, dass ich durch die Sondersektion getappt bin wie ein Somnambuler, der nachts bar jeden gesunden Menschenverstands über Dachfirste wandelt? Muss Kläre dann nicht annehmen, dass sich mein geistiges Leiden verschlimmert hat und ich mir auch die Zeichnungen mit den menschlichen Kriegsautomaten bloß eingebildet habe?

Nur ihr habe ich anvertraut, dass ich aus Kummer über Gustavs Tod mein Gedächtnis verloren habe. Gewiss, wenn mich jemand nach meiner Herkunft fragt, kann ich sagen, dass ich als Tochter eines Geheimrats in Straßburg geboren und aufgewachsen bin, dort eine Schule für höhere Töchter besuchte und 1913 Gustav von Frankenfeld heiratete, der mich einige Monate zuvor auf einem Frühlingsball aufgefordert hatte, den Veilchenwalzer mit ihm zu tanzen, und der im Oktober 1915 in Frankreich fiel. Doch fühle ich mich dabei stets, als würde ich bloß etwas nacherzählen, was ich in einem Buch gelesen habe, welches sehr wenig Bilder enthielt. Ich kann nicht sagen, wie das Gesicht meiner Mutter aussieht, wie ich mich in Gustavs Armen gefühlt habe, welche Freizeitbeschäftigungen mir besondere Freude bereitet haben. Wenn ich versuche, mich zu erinnern, ist mir, als ob ich in einen langen dunklen Tunnel blicke.

„Das ist ja schrecklich! Setz dich erst mal, ich bringe dir einen Tee.“ Kläre legt einen Arm um meine Schultern und nötigt mich auf einen Stuhl.

„Trinkschokolade kann ich dir heute leider nicht machen, Kakaobohnen waren ausverkauft.“

Etwas an diesen Worten rührt mich. Kolonialwaren sind derzeit so teuer! Ehe ich mich versehe, bricht alles aus mir heraus. Geduldig hört Kläre sich mein Abenteuer an. Ich bin erleichtert, dass meine Freundin mich nicht für verrückt erklärt.

Kaum bin ich am nächsten Morgen wach, kreisen meine Gedanken wieder um meine Entdeckung. In meine Überlegungen versunken, streife ich mein Leinennachthemd aus und beuge mich über die Waschschüssel. In diesem Moment steigt kerzengerade ein Rauchfähnchen an meinem verletzten Rippenbogen empor. Verwirrt blicke ich an mir hinab. Es dauert einige Sekunden, dann sehe ich, wie aus der Wunde an meiner Seite, die ich mir gestern bei meiner Flucht zugezogen habe, eine kleine Dampfwolke ausströmt.

Das muss eine Sinnestäuschung sein! Ich schließe die Augen, zähle langsam bis zehn, öffne sie wieder. Gerade entlässt der Schnitt eine weitere Rauchschwade.

In gleißenden Wogen jagt das Entsetzen durch mich hindurch. Habe ich irgendeine scheußliche Krankheit, die mich von innen heraus verbrennt? Hektisch betaste ich meine Seite, versuche, die Wundränder auseinanderzuziehen, um zu erspähen, ob es im Inneren irgendetwas Bemerkenswertes gibt. Doch der Schnitt ist zu schmal, ich sehe nur eine dünne, blutigrote Linie, aus der es hin und wieder dampft.

Am liebsten würde ich mich auf mein Bett werfen und laut schluchzen. Stattdessen beginne ich jedoch mit automatenhaften Bewegungen, mich anzukleiden. Entgegen meiner Gewohnheit verzichte ich auf das Korsett und lege stattdessen ein Leibchen an, denn ich möchte nicht, dass zu straffe Miederware das Austreten des Dampfes blockiert, sodass dieser sich in meinem Körper staut. Dann begebe ich mich in die Küche. Kläre muss mir helfen!

Von einer anderen Mieterin erfahre ich jedoch, dass Kläre heute früh kurzfristig verreisen musste. Also fahre ich alleine mit der Dampfeisenbahn in die nahegelegene Kreisstadt. Doktor Schubert hatte sich mehrfach lobend über das sehr fortschrittliche Hospital dort und dessen Leiter, Doktor Vaporius, geäußert.

„Frau von Frankenfeld!“ Vaporius begrüßt mich mit einem angedeuteten Handkuss. „Wie schön, Sie wiederzusehen. Ich habe gehört, Sie arbeiten jetzt im Hubertusstift?“

Ich überlege fieberhaft, woher ich den Mann mit dem Monokel und dem nach oben gezwirbelten Schnurrbart kenne. In Gedanken sehe ich ihn in dem Raum mit dem Klavier, in ein Gespräch mit der gesichtslosen Rothaarigen vertieft, während ich auf der Chaiselongue liege. Demnach musser mir wohl in der Zeit vor meinem Gedächtnisverlust begegnet sein.

Anscheinend hat Vaporius meine Verwirrung bemerkt, denn er fügt hinzu: „Das Hubertusstift untersteht meiner Leitung. Sie können sich nicht vorstellen, wie erfreut ich war, als Doktor Schubert sich kürzlich lobend über die Einsatzbereitschaft einer gewissen Breda von Frankenfeld äußerte.“ Er nimmt sein Monokel ab und fährt leutselig fort: „Wie geht es Fräulein von Jülkow?“

Ein schwerer Klumpen ballt sich in meinem Magen zusammen.

„Wir haben aus diversen Gründen schon vor längerer Zeit den Kontakt eingestellt“, versuche ich das Gespräch über die mir unbekannte Person abzublocken. Ich bin selbst überrascht, dass ich so selbstbeherrscht bin, obwohl ich mich unsagbar kläglich fühle.

„Bedauerlich. Aber ich hatte schon vermutet, dass Ihre Erlebnisse in Frankreich Sie manches anders sehen lassen.“

„Gewiss. Unsere Erfahrungen ändern uns stetig.“

Vaporius zwinkert mir zu. „Man merkt, Sie spielen die Rolle der Naiven ausgezeichnet. Aber das ist mir gegenüber nicht nötig. Nach unserer letzten Begegnung habe ich mit Stolz und Entsetzen die Zeitungsberichte über Ihr Abenteuer in Paris verfolgt. Ich bin froh, Sie wohlauf zu sehen. Nun, was führt Sie zu mir?“

„Ich bin im Geräteschuppen gestürzt und auf die Schaufel gefallen.“ Statt einer weiteren Erklärung lüfte ich meine Bluse. Passenderweise sondert meine Wunde genau in diesem Moment eine besonders große Dampfschwade ab. Ich komme mir vor wie eine Figur in einem Kuriositätenkabinett. Gleichzeitig würde ich am liebsten fortlaufen, um nicht hören zu müssen, wie Vaporius mir gleich mitteilen wird, er habe eine derartig widernatürliche Absonderlichkeit noch nie gesehen.

Vaporius wirkt jedoch keineswegs erstaunt. „Eindeutig: Einer der Schläuche, die Ihr Dampfherz mit den Nieren verbinden, ist beschädigt“, bemerkt er. „Sie wissen doch, dass Sie ein mechanisches dampfbetriebenes Herz besitzen, oder?“

Ich weiß nicht, ob ich nicken oder den Kopf schütteln soll.

Vaporius poliert sein Monokel.

„Sie waren sehr aufgebracht zu diesem Zeitpunkt, deswegen konnten Sie vermutlich nicht alle Informationen korrekt erfassen. Aber Sie erinnern sich doch noch, dass Ihr Herz nach Ihrem Zusammenbruch im Tanzlokal über Tage hinweg unter grässlichem Stolpern so heftig raste, dass wir um Ihr Leben bangten? Fräulein von Jülkow berichtete zudem, dass Sie bereits seit mehreren Monaten unter anhaltenden Herzschmerzen litten. Offensichtlich hatte der Schreck über den Tod Ihres Gatten auch Ihr lebenswichtigstes Organ in Mitleidenschaft gezogen. Sie willigten in eine Operation ein, bei der wir jede nur erdenkliche Maßnahme ergreifen durften.“

Vaporius setzt sein Monokel auf und zwirbelt seinen Schnurrbart.

„Nun, wir konnten an Ihrem Herz keinen Makel entdecken, doch diesen Teufelshammer zu behalten, hätte Ihren Tod bedeutet. Also haben wir es durch ein künstliches Organ ersetzt. Genauso Ihre Nieren. Ihr Herz ist über ein Schlauchsystem mit den Nieren verbunden, damit der Dampf kondensieren und über den Urin ausgeschieden werden kann. Einer der Schläuche ist nun gerissen, darum qualmt es aus der Wunde.“

Wie aus weiter Ferne höre ich Vaporius erklären, es sei nur ein kleiner, völlig risikofreier Eingriff nötig, zudem werde er mir mittels einer fortschrittlichen Dampfapparatur eine Äther-Vitriol-Narkose zuführen, sodass ich trotz der derzeitigen kriegsbedingten Knappheit an Betäubungsmitteln nichts davon merken werde.

Ein mechanisches Herz! Hielt ich mich vorhin noch für eine Kuriosität, so komme ich mir nun vor wie ein Automat. Ich blicke in die spiegelnde Fensterscheibe und sehe mein erstarrtes Gesicht, auf dem sich keine Gefühlsregung abzeichnet. Wer bin ich?

Man bringt mich in ein Einzelzimmer. Ich gebe vor, dass ich mir die Wartezeit bis zur Operation vertreiben will, indem ich noch einmal die Zeitungsnotizen über „die Vorfälle in Frankreich“, wie ich es behutsam formuliere, studiere. Als Spezialpatientin genieße ich offenbar Sonderrechte, mir wird ein Stapel Zeitungen ausgehändigt. Direkt aus der ersten Meldung vom 16. August 1916 erfahre ich, dass ich in Paris verhaftet wurde, nachdem mich der deutsche Geheimdienst als Hausdame in ein französisches Militärquartier eingeschleust hatte, damit ich dort ein Giftattentat verübte, welches jedoch aufflog. Dazu ein Bild, das mich zeigt, wie ich in einem marineblauen Hausdamenkostüm von französischen Gendarmen abgeführt werde.

Mir wird schwindelig. Plötzlich sehe ich alles wieder deutlich vor mir: Die Kammer, in der ich kauere, ein Tuch vor den Mund gebunden, vor mir auf dem Boden ein Blech mit Mandeltorteletts. Mit einem Messer bohre ich in jedes ein Loch, gebe Zyankali hinein, verschließe die Öffnung und bedecke die verräterische Stelle mit Mandeln. Morgen soll eine wichtige Konferenz des Generalstabs stattfinden, bei der ich die tödliche Köstlichkeit kredenzen werde. Wie in einem Kinematographen laufen die Ereignisse weiter vor mir ab: Ich richte den Salon für die Versammlung, zuletzt stelle ich die Etagere mit dem präparierten Naschwerk auf den Tisch. Es ist 15.30 Uhr, um 16 Uhr soll die Sitzung beginnen, danach habe ich zehn Minuten, um jedem Anwesenden ein Tortelett aufzunötigen, anschließend erwarten mich meine Kontaktleute vom Nachrichtendienst am Dienstboteneingang.

Vizeadmiral Vendôme kommt hinzu, wie üblich in Begleitung seines Mopses, und greift nach einem Tortelett.

Lächelnd klopfe ich ihm auf die Finger. „Monsieur, Sie wollen doch nicht etwa von der verbotenen Süße kosten? Was würde Ihre Gemahlin zu Ihrer Naschsucht sagen?“

Ich bin überrascht über meine eigene Kaltblütigkeit. Ich horche in mich hinein und stelle fest, dass ich in diesem Moment weder Angst noch Mitleid empfunden habe. Nur blindwütige Rachgier gegen die Franzosen, die Gustav umgebracht hatten. Wurde ich für diese Aufgabe ausgewählt, weil man annahm, ich sei durch mein Stahlherz so gefühllos, dass ich unbarmherzig morden kann?

Tatsächlich steigt Vendôme auf meine Neckerei ein, murrt darüber, dass seine Gattin Claire ihm nie Zuckerwerk darreicht und er sich darum die Zeit statt mit süßen Genüssen mit der Dressur seines Hundes vertreiben muss und lässt als Beweis den Mops Pfötchen geben, einen Handschuh apportieren und allerlei andere Kunststückchen vorführen.

„So ist´s brav, Carlin.“

Ehe ich mich versehe, hat Vendôme dem Mops ein Tortelett zugeworfen, das dieser verschlingt, als atme er es ein. Im nächsten Moment bricht das Tier unter Krämpfen zusammen. Alles geht so schnell, dass mir keine Möglichkeit zur Flucht bleibt.

Ich bin erschüttert. Was ist nach meiner Festnahme passiert? Eilig blättere ich durch die Zeitungen. Ich finde lediglich eine kurze Notiz vom 13. April 1917, dass die Franzosen mich im Austausch gegen zwei Geiseln freigelassen hätten. Allerdings weckt diese Information keine Erinnerungen in mir.

Dafür toben im Lauf des Nachmittags unzählige andere Bilder durch mein Gedächtnis. Ich weiß nicht, ob allein die plötzliche Erinnerung an mein Attentat in Frankreich eine Blockade in meinem Kopf gelöst hat oder ob vielleicht auch der gerissene Schlauch etwas an meinen Körperfunktionen geändert hat, sodass mir der Weg in meine Vergangenheit nicht mehr verwehrt ist.

Ich spüre Gustavs Wärme und seinen Herzschlag, als wir den Veilchenwalzer tanzen, sehe sein liebes Lächeln, während wir zum Hochzeitsflug in den Zeppelin steigen, fühle seinen Atem auf meinem Gesicht in unserer ersten Nacht.

Wie hatte ich all dies nur aus meinen Gedanken verbannen können? War die Linderung meines Schmerzes es wirklich wert, darauf zu verzichten? Und ich erinnere mich an Albertina von Jülkow. Die Rothaarige, die sich bei meinem Herzleiden über mich beugte. Meine beste Freundin seit meinem 12. Lebensjahr. Unser anhaltendes Gekicher über Nichtigkeiten. Die Stunden auf unserer Lieblingsbank an der Ill, wo wir einander alles erzählten, was uns gerade beschäftigte oder uns selbstgeschriebene Gedichte vorlasen. Unser vereintes Entsetzen über die Feindseligkeit zwischen Deutschen und Franzosen. Warum konnten nicht alle Menschen friedlich zusammenleben, wie wir es taten? Schließlich stammte Albertinas Mutter aus der Champagne und sie selbst war mit einem Buchhändler aus Metz verlobt. Ich sehe sie, Gustav, ihren Verlobten und mich bei einer Schaufelraddampferfahrt auf dem Rhein Wein und Baguette teilen. Heißes Entsetzen durchglüht mich. Wie mochte sie reagiert haben, als ich mich in Frankreich als Saboteurin betätigte?

Aber ab der Nachricht über Gustavs Tod ist mein Gedächtnis genauso getrübt wie zuvor.

Zwischendurch stattet Vaporius mir einen Besuch ab, schwelgt in Erinnerungen an seine Zeit in Straßburg und erklärt mir die Wirkweise seiner narkotisierenden Dampfapparatur:

„Eine herkömmliche Betäubung, bei der der Patient Chloroform inhaliert, birgt die Gefahr einer Unterdosierung, da viele Menschen aus Furcht nicht tief genug einatmen. Um dies zu vermeiden, wird man Sie in einen speziellen Raum bringen, in den ich aus Bodendüsen mittels Dampfdruck ein betäubendes Äther-Vitriol-Gemisch pumpe. So ist sichergestellt, dass Sie über die Atmung und Körperporen genug des Anästhetikums aufnehmen.“

Anschließend bin ich noch grüblerischer als zuvor. Vaporius hat mit mir über Museen, Theater und Cafés geschwatzt, als käme er gar nicht auf die Idee, dass mein Gedächtnis beeinträchtigt sein könnte. Demnach musste es zu dem Zeitpunkt, als er mir das Dampfherz einsetzte, noch normal funktioniert haben. Also konnten weder der Schock über Gustavs Tod noch das künstliche Herz meine Amnesie ausgelöst haben.

Aber was dann?

Mir ist elend vor Angst, als ich am nächsten Tag ins Anaestheticum, wie der Spezialraum für die von Vaporius entwickelte neuartige Narkosemethode heißt, gebracht werde: ein winziges Kabuff, in das gerade ein Bett passt. Vaporius schaut ein letztes Mal nach mir und teilt mir mit, er habe vorsichtshalber beschlossen, mir die höchste verfügbare Dosis des Äther-Vitriol-Gemischs zuzuführen, um sicherzustellen, dass mein außerordentlich starkes Herz besänftigt wird.

Was bleibt mir anderes übrig, als zustimmend zu nicken? Dann zieht er sich zurück. Kurz darauf ertönt ein Zischen. Ist dies das einströmende Anästhetikum oder wurde bloß irgendwo eine hydraulisch betriebene Tür betätigt?

Noch verspüre ich keinerlei Müdigkeit. Im Gegenteil, ich warte so angespannt und nehme alles mit solch einer Übergenauigkeit wahr, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, in dieser Verfassung einzuschlafen.

Probeweise hebe ich einen Arm. Er fühlt sich seltsam schwer an. Was, wenn Vaporius‘ Erfindung bei mir aufgrund meiner Andersartigkeit nicht die gewünschte Wirkung zeigt und ich gleich zwar gelähmt, aber mit vollem Schmerzbewusstsein operiert werde? Ich möchte mich aufrichten, doch meine Muskeln gehorchen mir nicht. Es ist mir unmöglich, mich aus dem schweren Ledersessel zu erheben. Mein marineblaues Hausdamenkostüm scheint an dem Möbelstück festzukleben. Im Kerzenschimmer erkenne ich vor mir eine mit Sand gefüllte Holzkiste, aus der Eisenstäbe ragen, und einen mit Bottich voller Metallspäne. Vier Augenpaare starren mich an.

Monsieur Vendôme ruft: „Dampfkessel! Dampfkessel!“ Dann auf Französisch: „Elle ne va jamais l´apprendre. Sie lernt es nie! Auch gestern hat sie mir ein Tortelett gebracht statt einem Blumenstrauß. Da war ja sogar mein Mops gelehriger, dem habe ich das Apportieren an einem einzigen Nachmittag beigebracht.“

Ich möchte mich für meine Schusseligkeit entschuldigen, doch ich bringe kein Wort heraus.

„Man kann doch den Mesmerismus nicht mit einer Hundedressur vergleichen“, meldet sich Kläre zu Wort. Ich bin überrascht, dass meine Zimmerwirtin akzentfrei Französisch spricht. Statt des üblichen Kittelkleids trägt sie einen bodenlangen Rock, der ihre Figur vorzüglich betont. Sie ergreift Monsieur Vendômes Hand.

„Ich bin sicher, unser Magnetiseur wird ihr Herz vollkommen ins Fluidum bringen.“

„Bien sûr.“ Ein spitzbärtiger Mann mit einem goldgefassten Kneifer auf der Nase nickt. „Also, auf ein Neues!“

Kläre, Monsieur Vendôme und ein mir fremder Mann in französischer Uniform umfassen die Eisenstäbe, während der Spitzbärtige mit den Händen durch die Luft streicht.

Ein wohltuendes gelbes Licht umfängt mich. Ich fühle mich so geborgen wie in Kläres Küche, wenn sie mich nach einem nervenzermürbenden Arbeitstag mit Tee und einer leckeren Mahlzeit verhätschelt.

„Das ist doch kein Tee, sondern Trinkschokolade aus echten Kakaobohnen“, gurrt Kläre.

Dann ist alles um mich nur noch glückseliges Leuchten

Acht Tage nach der Operation werde ich aus dem Hospital entlassen. Vaporius ermahnt mich, in der nächsten Zeit alle Belastungen von mir fernzuhalten. Entgegen seiner anfänglichen Theorie habe mein außergewöhnlich starkes Dampfherz dem Äther-Vitriol nicht etwa Widerstand geleistet, sondern es mit voller Kraft in mein Gehirn gepumpt, erklärt er. Es könne gut sein, dass das hochdosierte Narkotikum verborgene Schattenbereiche meines Geistes geöffnet habe.

„Also, nehmen Sie ein paar Tage Urlaub.“ Jovial klopft er mir auf die Schulter. „Ich möchte Ihnen nicht auch noch ein dampfbetriebenes Gehirn einsetzen müssen, weil Sie Ihr eigenes in hysterischer Überspanntheit kaputtgedacht haben.“

Ich fühle mich jedoch keineswegs verwirrt. Stattdessen scheint mein Verstand zu laufen wie ein Dampfmotor, aus der man endlich den Hemmschuh entfernt hat. Mir ist, als sei ich nach langem Umherirren im Nebel nun ins Sonnenlicht getreten. Ich frage mich, ob die Operation nach meinem Zusammenbruch im Tanzlokal wirklich notwendig war. Oder hat man bloß den Anlass genutzt, um mir ein Stahlherz einzupflanzen und mich so zu einer gefühlskalten Saboteurin zu machen? Ist es mir ergangen wie den Gemütskranken in der Sondersektion V, die man nach Gutdünken auseinander nahm und neu zusammensetzte?

Immerhin, da Vaporius das Hubertusstift untersteht, kontrolliert er auch diese Experimente ...

Hat er womöglich noch weitere Veränderungen an mir vorgenommen? Die Antwort darauf kann ich wohl nur in der Sondersektion V finden.

Also begebe ich mich am folgenden Tag zu meiner Arbeit im Hubertusstift. Tatsächlich bin ich wieder allein in der Küche, um das Essen für die Sondersektion V auszugeben. Während der Pfleger, dem ich die Töpfe gereicht habe, verschwindet, schließt sich die Klappe der Durchreiche langsam. Wer weiß, wann sich mir diese Gelegenheit erneut bieten wird?! – Entschlossen schütte ich eine Kelle Erbsensuppe in die Belüftungsritze. Ein Fauchen ertönt, Dampf steigt auf, die Klappe stoppt.

Diesmal begebe ich mich in der Sondersektion V in den Seitengang. Eine Flügeltür steht halb offen. Ich spähe hindurch. Ein großer Raum mit einer Sprossenwand, vor der verschiedene Turngeräte wie Recks, Holzbarren und Kästen stehen, ähnlich der Halle für Leibesertüchtigung in der Schule für höhere Töchter, die ich einst besuchte. Links eine schlichte Holztür, ich vermute, sie führt in einen Lagerraum für weitere Gerätschaften. Auf einer Ledermatte hockt im Schneidersitz Otto, der Pazifist. Anstelle seines linken Arms befindet sich ein mächtiger Degen mit einem Scharnier auf Höhe des Ellenbogens. Auf seinem Rücken trägt er einen Maschineriekasten, wie ich ihn von Vaporius` Zeichnungen kenne: ein kompliziertes System aus Zahnrädern, Stangen und Walzbändern aus Leder.

Dies ist meine Chance!

Selbst wenn Otto später von einer Begegnung mit mir berichtet, wird man es bloß für das wahnhafte Gefasel eines Irren halten.

Ich schiebe mich in den Raum. Der Geruch nach Schweiß und feuchter Wolle schlägt mir entgegen.

Zunächst vergewissere ich mich, dass die zweite Tür tatsächlich in eine Abstellkammer führt, dann trete ich neben Otto. Jetzt bemerke ich, dass sein rechter Arm mit Schnitten übersät ist. Ich lege eine Hand auf Ottos Schulter. Mit schlafwandlerischer Langsamkeit wendet er mir das Gesicht zu. Seine Augen sind so leer wie bei einem Somnambulen.

„Was hast du hier gesehen und erlebt?“, wispere ich.

Otto starrt mich ohne ein Zeichen des Verstehens an. Seine Pupillen sind tiefe, tote Tümpel.

„Hat man dir gesagt, weshalb du hier bist?“, versuche ich es erneut.

Ottos Blick bleibt stumpf, doch unter meiner Hand spannen sich seine Muskeln, sodass sie hart wie Eisendrähte sind. „Ich werde den Franzosen, unseren Erbfeind, ausmerzen. Dem gallischen Hahn werde ich alle Federn ausrupfen, dem froschfressenden Kraken die Tentakel abreißen, damit er nicht mehr nach unserem Land greifen und es mit seinem Geifer besudeln kann“, zischt er hasserfüllt.

Vor Überraschung lasse ich ihn los und trete einen Schritt zurück. Ist das derselbe Deserteur, der an dem Wissen, dass er im Krieg getötet hatte, innerlich zerbrochen ist?

In diesem Moment nähern sich Schritte. Es müssen mehrere Personen sein. Für einen Moment scheint Eiswasser durch meine Adern zu fließen. Dann springe auf, haste durch die Tür zur Abstellkammer und kauere mich nieder.

Fast im gleichen Moment betreten mehrere Männer den Turnraum. Durch den Türspalt erkenne ich Vaporius, Doktor Schubert sowie zwei Pfleger, die einen Bottich tragen, aus dem Eisenstangen ragen. Das Gefäß wird in einiger Entfernung von Otto abgestellt. Vaporius und die beiden Assistenzärzte fassen einander an den Händen, während Schubert sich vor dem Kranken postiert. Jede Faser meines Körpers verkrampft sich, als er beginnt, die Hände in fließenden Bewegungen vor Otto auf und ab zu bewegen, während er gleichzeitig einen melodischen Singsang anstimmt: „Was wirst du tun, sobald du einem Franzmann gegenüberstehst?“

„Kämpfen, bis einer von uns tot ist.“

Mit hündischer, abgöttischer Ergebenheit blickt Otto zu Schubert auf.

„Sehr gut. Du wirst ab jetzt keinen Schmerz mehr kennen“, intoniert Schubert betörend. Er wartet einen Moment, dann zieht er ein Messer aus der Tasche und schneidet Otto über den rechten Unterarm. Blut quillt hervor. Otto lächelt glückselig. Seine Demut ist so intensiv, dass ich sie förmlich spüren kann. Doch meine Hingabe gilt nicht Schubert, sondern einem Mann mit Spitzbart und einem goldgefassten Kneifer auf der Nase ...

Entsetzen, Angst und wollüstige Freude gleichzeitig jagen so heftig durch mich, dass mir schwindelig wird. Ich muss mich gegen einen Stapel Ledermatten lehnen. Schwarze Punkte tanzen vor meinen Augen. Ich ringe nach Luft. Die Ballkiste neben mir verschwimmt zu einem Bottich voller Eisenspäne.

Durch das Brausen in meinen Ohren dringt die Stimme des Spitzbärtigen zu mir: „Dein bisheriges Leben wird aus deinem Gedächtnis gelöscht sein. Alles, was du wissen musst, werden wir dir beizeiten mitteilen.“

Mein ganzes Sein bäumt sich auf. Ich kann doch niemanden in meinem Bewusstsein herumpfuschen und mir meine Erinnerung rauben lassen! Gleichzeitig wallt in mir ehrfürchtige Ergriffenheit, eine unaussprechlich tiefe, umfassende Verehrung für mein Gegenüber. In der Glut dieses Glücks möchte ich verglühen und mich so ganz auslöschen, damit meine Seele vollends mit der seinen verschmelzen kann.

„Du wirst nach Ebersried ziehen und fortan all dein Trachten darauf richten, zu erfahren, was in der geheimen Sondersektion der dortigen Nervenheilanstalt Hubertusstift geschieht. Monsieur Vendômes Frau Claire wird sich in deiner Nähe aufhalten. Auf das Stichwort ‚echte Kakaobohnen‘ hin wirst du ihr alles berichten, was du im Hubertusstift gesehen hast.“

Erfüllt von lodernder Glückseligkeit nicke ich. In mir ist nichts als das tiefe Bedürfnis, gehorsam zu sein. Was für eine Ehre, mein Wollen komplett mit dem meines Meisters zu vereinen! Endlich kann ich meine niederwertige Persönlichkeit ganz in der seinen aufgehen lassen, als winziger Tropfen ins Meer seiner Größe fallen und darin versinken ...

Lautes Getrampel lässt mich zusammenzucken. Der neblige Schleier vor meinen Augen verschwindet. Statt des Bottichs steht neben mir wieder die Ballkiste.

Was ist passiert? Habe ich gerade einen Echorausch erlebt wie Friedrich, wenn er sich im Speiseraum niederwirft, weil er plötzlich glaubt, sich im Schützengraben zu befinden?

Allmählich begreife ich: Otto wurde hypnotisiert. Und dies zu beobachten, hat die Erinnerung daran geweckt, dass man mich nach meiner Festnahme in Paris ebenfalls mesmerisiert hat, um mich als Spionin einzusetzen!

Wer eignet sich besser für solch eine Aufgabe als ein Mensch, der seine Motivation nicht kennt, also auch nichts verraten kann, wenn er erwischt wird? War es das erste Mal, dass man meinen Geist auf diese Weise manipuliert hat? Oder hat man mich so auch dazu gebracht, entgegen meiner Überzeugung, dass alle Leute friedlich zusammenleben könnten, das Attentat in Frankreich zu verüben? Bin ich überhaupt noch ein Mensch oder nur noch eine Marionette mit stählernem Herz?

Befehle werden gebellt. Ich fahre auf und stoße mit dem Kopf gegen ein Reck. Erst jetzt wird mir bewusst, wo ich mich befinde. Panik jagt durch mich hindurch. Ich starre ängstlich aus dem Türspalt. Vaporius blickt genau in meine Richtung. Hat man mich bemerkt? Aber Vaporius wendet sich wieder um und begutachtet den Trupp von Kranken, den man offenbar während meiner geistigen Abwesenheit hierher gebracht hat: Wilhelm mit den Sprungfedern statt den Beinen und zudem einem Beil, wo einst sein rechter Unterarm saß, Paul mit einem Bajonett anstelle eines Arms und einer stählernen Brustplatte, ein anderer, dessen Hände scheußliche Metallklauen sind.

Rund ein Dutzend Verstümmelte stehen vor Schubert. Auf jedem Gesicht liegt ein überirdisches, entrücktes Leuchten, die Augen glänzten fanatisiert.

Zwei weitere Patienten werden in den Raum geschubst, beide in französischen Uniformen und ausgerüstet mit schlichten Kampfmessern.

„Angriff“, blafft Schubert.

Die Maschinenmenschen stürmen auf die Neuankömmlinge zu. Das Räderwerk der Funktionsapparaturen auf ihren Rücken surrt, Dampf steigt aus den Tornistern. Stahl wirbelt und blitzt. Blut spritzt. Innerhalb kurzer Zeit haben die Modifizierten ihre einstigen Freunde und Zimmergenossen niedergemetzelt. Das sind keine Menschen mehr, sondern Kampfapparate, körperlich und geistig aufs Töten getrimmt! Wie wird das Leben in Deutschland sein, wenn alle Soldaten auf diese Weise für den Krieg perfektioniert wurden?

Nachdem man die Toten fortgeschafft und die Armee der Automatenmenschen hinausbefehligt hat, warte ich lange. Dann schleiche ich durch den Turnraum, lausche an der Tür. Stille. Ich trete hinaus.

Auf dem Gang stehen Schubert und Vaporius.

In Sekundenschnelle haben sie meine Arme ergriffen und auf meinen Rücken gedreht.

„Sie glauben wohl, ich hätte Sie nicht bemerkt?“

Vaporius grinst. „Ich wollte lediglich den Versuchsablauf nicht unterbrechen. Und ich wusste ja, dass Sie irgendwann aus Ihrem Versteck kommen müssen.“

Man schleift mich in einen Behandlungsraum, schnallt mich auf einer Liege fest und schließt die Tür ab.

„Sie haben für den Franzosen spioniert, auf welchem Stand unsere kampfmedizinische Forschung derzeit ist“, sagt Vaporius. „Denken Sie etwa, ich sei so naiv, dass mir Ihr merkwürdiges Betragen nicht aufgefallen ist? Von Doktor Schubert erfuhr ich zudem, dass jemand verbotenerweise in der Sondersektion V herumgeschnüffelt hat – und zwar genau an dem Tag, ehe Sie mit Ihrer Verletzung zu mir kamen. Dass die nicht von einem Sturz auf einen Spaten stammen kann, war mir sowieso klar. All diese Details fügten sich wie ein Puzzle zusammen. Nun haben Sie meinen Verdacht neuerlich bestätigt, indem Sie entgegen meiner Anweisung ins Hubertusstift gegangen sind und sogleich die Sondersektion V aufgesucht haben. So handelt nur eine Getriebene!“

„Mir ist eben erst bewusst geworden, dass ich unter einem fremden Bann stehe.“ Zerknirscht blicke ich zu Vaporius auf. Wird meine Strafe milder ausfallen, da ich nicht aus freiem Willen zur Verräterin wurde?

Vaporius legt mir eine Hand auf die Schulter und rückt sein Monokel zurecht. „Sie werden eine Chance bekommen, Ihr Vergehen wiedergutzumachen. Nachdem Sie sowohl bei den Franzosen als auch bei uns aufgeflogen sind, können wir Sie zwar nicht mehr als Spionin oder Saboteurin einsetzen. Aber Sie werden dem Vaterland auf andere Weise von Nutzen sein.“ Er greift hinter sich und hält plötzlich eine Spritze in der Hand.

Die Nadel bohrt sich in meinen Arm. Ich möchte mich aufbäumen, doch die Lederbänder schneiden sich in meine Gelenke.

Welche körperlichen und geistigen Manipulationen wird man diesmal an mir vornehmen? Wer werde ich morgen sein? Welche verabscheuungswürdigen Dinge werde ich dann für die Kriegstreiber ausführen in der Überzeugung, ich handle nach eigenem Wunsch?

Dann wird mir schwarz vor Augen.

Max P. Becker - Trauerzeit (2017)

Beginnt der Tod, uns krankzumachen

*

Nicht weit der Stadt Ulthar an den verwegenen Klüften jahrtausendealter Berge, dort, wo das Land durch das rötliche Licht unbekannter Sterne bei Nacht in einen scharlachroten Schein getaucht wird, da gab es einmal eine unbedeutende Stadt, in der die Menschen einst starben. Es ist kaum überliefert, auf welche Weise es sich zutrug, wie auch nicht bekannt ist, wie die Menschen die Last ihrer eigenen Nichtigkeit unter jenem Ozean glühender Sterne auszuharren vermochten.

Josuh, Besitzer eines kleinen, bescheidenen Lokals im Zentrum der Stadt, berichtet davon, dass die Menschen, wenn sie eine bestimmte Altersgrenze überschritten, in die weite Wüstenei flohen und ihren Körper und ihren Geist den Älteren Göttern auslieferten. Einer der Zuhörer lässt ein kurzes Gebet gen Himmel fahren, dann ruft der tollkühne Kreh mit bebender Stimme, dass es womöglich die Schwarzgeflügelten seien, die einst von den kränklichen Fluten eines nicht weit gelegenen Bergsees geschwärmt sein sollen und die für das Phänomen des Sterbens zur Rechenschaft zu ziehen seien.

Nardia, die weise Weberin, schüttelt den Kopf und weiß zu erwidern, sie sei alt genug, um zu wissen, dass das Sterben auf eine ganz andere Art und Weise vonstattenging, die sich weit von den wirren Behauptungen der anderen abgrenzt. Bevor sie aber ihre Meinung kundtut, tritt ein weiterer Mensch an die Gruppe heran. Niemand anderes als der gutmütige Sej ist es, der von einer Schar Kinder umkreist seine Stimme erhebt: „Ist es wirklich solange her, dass ihr nichts weiter als eure Mären vorzubringen wagt? Vertuscht ihr mit euren Lügen den Tod oder ist es die Angst, welche sich in euren Seelen eingenistet hat, vor der Zeit, als das Glauben an den Tod mehr war als eine Last – nämlich ein Privileg –, und die euch am Erinnern hindert?“

Aufgeregt bitten die Kinder ihn, seine Geschichte zu erzählen. In ihren Augen erkennt der gutmütige Farmer das frische und unschuldige Antlitz der Ewigkeit.

Eine Wolke schiebt sich vor das Licht des Tages. Dennoch kneift Sej seine müden Augen zusammen, als er die Gruppe mustert. „Ich erinnere mich, lang ist‘s her – das ist wahr!“, murmelt er, doch er ist für alle gut zu verstehen. Fast könnte man meinen, die mit dem nahenden Gewitter aufgeladene Luft wolle der Narretei der Unwissenden ein gütiges Ende bereiten. „Es ist richtig, dass es Trauerzeiten gab, in der die Menschen dieses Städtchens an nichts anderes als den eigenen Tod zu denken wagten. Ich will euch schuldlos sprechen, weil ich sehe, dass keinerlei Scham euch zu Gesichte steigt. Eure Erinnerungen sind fort, meine sind es nicht.“ Sej macht eine bedächtige Pause und legt Rie, einem aufgeweckten Jungen mit Augen wie zwei Monde, eine schwielige Hand auf den Kopf. Dann fährt er fort und in seinen Augen spiegelt sich das ferne Glimmen der Sterne: „Ich, meine Freunde, will euch nun berichten von eurer aller Tod …“

*

Es waren jene Tage, an denen die Menschen trauerten und die Erkenntnis ihrer eigenen Sterblichkeit wie ein garstiger Schatten über ihren Verstand herfiel. Von überall her begannen die Menschen den Hauch des Todes zu spüren und keinem war wohl bei dem Gedanken, wie es nach diesem Leben sei.

Jene Stadt, in der die Menschen einst starben, war eine kleine Gemeinde, nicht mehr als ein Dorf vielleicht, und nicht viele Fremde kamen zu Besuch, die nach den Grauen des Todes zu fragen möglich gewesen wäre. Zudem sprach man allgemein nicht viel zu jener Zeit, denn schon die Angst lähmte die Zungen der meisten bei dem Gedanken, den letzten Atem zu vergeuden. Und so verharrten die Menschen tagein, tagaus mit nichts im Kopf außer ihren eigenen, ganz persönlichen Gedanken über den Tod.

Ich sage euch, dass in gewisser Weise von jedem von uns tatsächlich ein Teil starb, als wir vor unseren Augen verfielen. Unsere Augen wurden matt, das Antlitz bleich wie eine schaurige Maske, unsere Rücken krümmten sich unter unserem ängstlichen, gebückten Gang, der zu der Zeit üblich war. Doch das Schlimmste – da wären wir heute alle einig, wenn die Umstände der Ereignisse nicht andere Pläne gehabt hätten – war die Stille.

Bevor es anfing, bevor die Menschen zu trauern begannen, sei es um sich selbst oder um andere, da erfüllte die ganze Stadt Singen und Lachen und einzig Frohsinn beherrschte die Gemüter. Da hörte man Rascheln und Scheppern und auch das Plätschern von Wasser, das Zwitschern der Vögel, die über die Berge flogen, doch am wichtigsten waren die Stimmen der Menschen. Man hörte sie noch ohne Bürde sprechen und keiner scherte sich um den Atem, den er vergeudete. So simpel die Gespräche sich gestalteten, lag dennoch viel Wärme in ihnen. Sie erleichterten das Leben durch die einfache Erkenntnis, nicht allein zu sein.

Damals zu der Trauerzeit sahen die Menschen keinerlei Sterne, die vom Himmel strahlten. Das störte niemanden, bis einer zu klagen begann, dass es bei Nacht so wirke, als würde das menschliche Wesen von einem leeren, schwarzen Raum verschluckt. Wie eine Seuche verbreitete sich die Angst, in später Nacht auf die Straßen zu gehen. Wo zuvor Laternen das bunte Treiben von Musik und Tanz beschienen hatten, da verschluckte ein leerer, schwarzer Raum allen Frohsinn. Die Angst steigerte sich bald so weit, dass die Menschen bei Beginn der Dämmerung die Köpfe unter schweren Wolldecken vergruben. Ja, man kann durchaus davon sprechen, dass der Mensch von einer schwarzen Leere verschluckt wurde, nur wollte dieser es nicht anders.

Diese Leere, so glaubten die Menschen schließlich, ließe sich vielleicht doch mit Lichtern füllen, obgleich offensichtlich nicht zur Gänze löschen. Fackelschein vertrieb nun die meisten der Dämonen, die den Gedanken entsprungen waren. In jeder Nacht brannte es lichterloh an jeder Straßenecke, in jedem Haus und jedem Zimmer. Die Flammen gierten und verlangten den Menschen alles ab, was sie besaßen, bis sie dazu übergingen, das Getreide, die Grundlage ihres Lebens, und ihr hölzernes Baumaterial, die Voraussetzung ihres Wachstums, dem trostspendenden Feuer zu überantworten. Sie wollten nicht wachsen, sprach dieses naive Völkchen; sie wollten nicht leben, zeigten sie damit der Welt. Dieser Wahnsinn dauerte zum Glück nicht allzu lange, denn bald darauf meinte der kreative Geist, der bereits seine Theorien über die Leere verbreitet hatte, dass das Licht, ja, dieses höllische Licht, auf die Köpfe der Menschen brannte und ihnen den baldigen Tod in züngelnder Gier versprach.

So blieben die Menschen also tagsüber in ihren Hütten. Menschen wurden krank, ihre Augenränder färbten sich bläulich und nichts geschah, als dass immer mehr Bewohner der neuartigen Infektion zum Opfer fielen. Da trat jener Einfaltspinsel ein drittes Mal zu ihnen, er gackerte, denn sein Geist war vor Hunger getrübt, und er schrie, dass das Ende bald komme, denn es sei das Essen, dass der Tod den Lebenden als letztes Verhängnis bereitet hatte. Er rief, das ganze Dorf solle hungern und auch dürsten, alle sollen in ihren Hütten bleiben und dort die Trauerzeit überdauern. Die Menschen blieben stumm, gingen jedoch mit vielsagenden Blicken in ihre Stuben.

Es war die nächste Nacht, als jeder, am Schlafplatz wachend, bellende Rufe hörte, dann das hysterische Kreischen eines Mannes im Ausnahmezustand. Als die trübe Sonne aufging und die Menschen in ihrer Lethargie nach draußen schauten, sahen sie, dass jemand die Hütte jenes einen Propheten aller schlechten Dinge bis auf die Grundmauer abgebrannt hatte. Vom Propheten keine Spur.

Da waren sie also, sie husteten und keuchten, ihr Äußeres verfallen, die Stimmen verstummt. Die Rippen zeichneten sich unter ihren Tüchern ab, und sie tranken nicht mehr als das, was sie in ihren kümmerlichen Vorräten an Regenwasser gesammelt hatten. Sie alle standen Todesängste aus, und obwohl jener närrische Prophet verschwunden war, keimte sein Samen des Irrsinns in den schwachen Geistern.

Auch ich fürchtete zu jener Zeit um mein Leben, das möchte ich nicht leugnen. Drum schenkte ich den Worten jenes Narren Glauben. Der Unterschied zu euch anderen bestand in der Tatsache, dass ich niemanden hatte, um den ich hätte trauern können. Ihr alle mögt Liebe und Verwandte euer eigen wissen, doch ich war einmal ein fahrender Händler, der Karawanen von Reisenden mit Rationen versorgt und mit den merkwürdigen Händlern auf ihren schwarzen Galeeren gefeilscht hatte.