12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ecowin

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

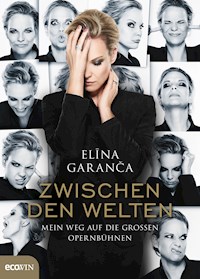

Zu Hause auf den großen Bühnen der Welt Elīna Garanča schildert in ihrem Buch ihren eindrucksvollen Lebensweg – vom lettischen Bauernhof auf die großen Opernbühnen der Welt, von der jungen Frau, die ganz nach oben will, hin zur strahlenden Mezzosopranistin, die bei ihren Auftritten frenetisch bejubelt wird. Zwischen Kind und Karriere, Talent und Selbstdisziplin, den heimatlichen Wurzeln und den Bühnen in weiter Ferne – das ist die Welt, in der sich Elīna Garanča bewegt. In ihrer Autobiografie erzählt sie von ihrer außergewöhnlichen Karriere. Von Engagements auf den wichtigsten Opernbühnen, von ihren Rollen, von ihren großen Erfolgen, aber auch von den Schwierigkeiten, ständig unterwegs zu sein, zumal als Mutter von zwei kleinen Kindern, von der Herausforderung, immer Topleistungen abrufen zu müssen, und von Schicksalsschlägen wie dem Tod ihrer Mutter. Die unterhaltsam und bewegend geschriebenen Erinnerungen der Mezzosopranistin – in einer aktualisierten und stark erweiterten Ausgabe. »Elīna Garančas Stimme macht süchtig nach viel mehr.« Kurier

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Ähnliche

ELĪNA GARANČA

ZWISCHEN DEN WELTEN

MEIN WEG AUF DIE GROSSEN OPERNBÜHNEN

Aufgezeichnet von Ida Metzgerund Peter Dusek

Bei diesem Buch handelt es sich um eine erweiterte und aktualisierte Ausgabe von »Wirklich wichtig sind die Schuhe« (2013 bei ECOWIN erschienen).

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.

1. Auflage 2019

Copyright © 2019 by Ecowin Verlag bei Benevento Publishing Salzburg ‒ München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Redaktion Anhang: Helga Kostka

Gesetzt aus der Minion Pro, Goess Font, Trajan Pro

Umschlaggestaltung: s-stern.com

ISBN 978-3-7110-0233-4

eISBN 978-3-7110-5255-1

Ich widme dieses Buch all jenen, die immer an michglaubten, die mich himmelhoch jauchzend und zu Todebetrübt täglich begleiten und trotzdem immer lieben – und dasist vor allem meine Familie. Ohne sie wäre mein Glas nurhalbvoll und ich nur eine halbe Person!

INHALT

1Zwischen Kuhstall und Musiksalon

2»Mit einer Solostimme wird es nichts werden. Du hast deine Stimme verraucht«

3Mein erstes Engagement: Von Riga an die Oper nach Meiningen

4Der Durchbruch

5Die Kunst des richtigen Zeitpunkts

6Hinter den Kulissen

7Meine Schwäche: die Ungeduld

8Wenn mich die Melancholie überfällt

9Zwischen Kind und Karriere

10 Wohin die Reise geht

11 Schlafmangel? Immer!

12 Eine harte Zäsur

13 Ich will keine Kopie sein

14 Mein Mount Everest heißt Amneris

15 Und noch ein Wagnis

16 Der bewegte Künstler

17 Das Baltikum: eine »klingende Region«

Wettbewerbe und Auszeichnungen

CD-Aufnahmen

DVD-Aufnahmen

Bildnachweis

1

ZWISCHEN KUHSTALL UND MUSIKSALON

Opernstar. Diva. Stimm-Malerin. Kühle Blonde aus dem hohen Norden – Beschreibungen, die in den letzten Jahren mit meinem Namen verbunden wurden. Mein Selbstbild ist jedoch ein anderes. Die Elīna Garanča von der Bühne hat wenig mit der privaten Elīna gemein. Ich sehe mich nicht als Künstlerin im Stil der legendären Diven aus dem vergangenen Jahrhundert, die auch am Tag nach der Vorstellung ihre Rolle vom Vorabend weiterlebt. Die Bühne ist für mich etwas ganz Besonderes. In Lettland würde sich niemand trauen, mit Straßenschuhen die Bühne zu betreten. Der Schmutz der Außenwelt und der Alltag gehören nicht ins Theater. Hier taucht man in eine andere Welt ein, gönnt sich ein paar Stunden Zauber, Fantasie und starke Emotionen. Während der Vorstellung gehöre ich ganz dem Publikum. Aber wenn die Show vorbei ist, der Vorhang fällt, der Applaus verstummt ist, gehe ich in die Garderobe, streife mein Kostüm ab, ziehe mich ins Hotel oder in die Mietwohnung zurück und bin sehr oft allein. Der Erfolg schützt den Künstler nicht vor der Einsamkeit. Der Zauber hat sich verabschiedet, und an diesem Punkt beginnt für mich das echte Leben – der Alltag als Mutter und Ehefrau, Tochter und Frau. Ich lebe in zwei Welten. Führe eine Art Doppelleben. Und das schon seit meiner Kindheit.

In meinem Herzen bin ich ein intellektuelles Bauernmädchen. Meine lettischen Freunde, die mich fast mein Leben lang kennen, lachen oft – denn ich bin die beste melkende Sängerin. In Riga wuchs ich mit der Crème de la Crème der Intellektuellen auf. Musiker, Sänger, Schriftsteller, Maler gingen in der Wohnung meiner Eltern ein und aus. Wir lebten auf knapp hundert Quadratmeter. Ursprünglich war die Altbauwohnung im vierten Stock doppelt so groß. Aber wie im Kommunismus üblich, wurden Wohnungen von dieser Größe einfach geteilt – aus eins mach zwei. So mussten wir uns das Vorzimmer mit den Nachbarn teilen, wir lebten im linken Teil der Wohnung und unsere Nachbarn im rechten Trakt. Durch die Teilung des Appartements wirkte unser Zuhause wie ein langer Schlauch. Über einen schmalen Korridor nach rechts gelangte man in den Musiksalon. Er war das Herzstück meines Zuhauses. Mitten im Zimmer stand ein riesiger Flügel. Hier feierten meine Eltern Anita und Jānis viele Feste. In unserem kleinen Musiksalon diskutierten die intellektuellen Freunde meiner Eltern leidenschaftlich die Kompositionen von Tschaikowski oder Brahms. Hinter dem Musiksalon waren mein Zimmer und das Schlafzimmer meiner Eltern. Vom Korridor nach links gelangte man in eine Art Kabinett. Es war das kleine Reich meines Bruders, und am linken Ende der Wohnung kam erst die Küche. In Lettland ist eigentlich die Küche der Lebensmittelpunkt. Wenn etwas ganz Intimes besprochen werden sollte, zogen sich alle in die Küche zurück. Hier sind auch unsere Gäste dann oft bis in die Morgenstunden geblieben.

Die Wohnung meiner Eltern lag ganz in der Nähe des Nationaltheaters. Ich musste von zu Hause nur einen kleinen Park und eine Brücke über einen kleinen Kanal überqueren, um meine Mutter zu besuchen. Jeden Tag nach der Schule, die auch nicht weit vom Theater lag, lief ich zu meiner Mutter ins Theater. Auch sie war ein »Mezzo« wie ich und arbeitete als Gesangslehrerin am Nationaltheater. Meine Schulaufgaben erledigte ich irgendwo in der Garderobe zwischen Theater-Make-up und Kostümen. Danach hörte ich bei den Proben zu. Oft schlief ich auf einem Sessel in der Kantine erschöpft ein, bis mich meine Eltern nach den Proben oder einer Premiere nach Hause trugen und ins Bett legten.

Meine Eltern Anita und Jānis, mein Bruder und ich als Baby in Riga im Jahre 1977.

Ein Kontrapunkt dazu war die Welt meiner Großeltern. Sie waren Bauern. An den Wochenenden und in den Sommermonaten ging es ab aufs Land. Auf dem Bauernhof von Oma Nellija und Opa Albert, den Eltern meiner Mutter, gab es alle möglichen Tiere: Schweine, Kühe, Schafe, Hühner. Sie lebten in dem kleinen lettischen Dörfchen Mežarasas, 200 Kilometer von Riga entfernt. Wir reisten mit Bahn und Bus an, da hatten wir die paar Stunden Zeit zum Lesen. Die letzten paar Kilometer bewältigten wir oft mit dem Rad, sehr oft auch zu Fuß. Jeden Freitagabend fuhren wir aufs Land, auf dem Weg zu meinen Großeltern diskutierte ich gern mit meiner Familie über die Erlebnisse der vergangenen Woche. Später durfte ich auch allein zu meinen Großeltern reisen. Während ich die letzten Kilometer zu Fuß zurücklegte, habe ich den Kühen auf den Wiesen und den Nachbarn kleine Dialoge oder Lieder aus dem Theater vorgespielt, die ich in Riga gesehen hatte. Sie waren mein erstes Publikum.

Auto konnten wir uns damals noch keines leisten, denn Anfang und Mitte der achtziger Jahre war das Geld sehr knapp. Und der Bauernhof bot uns alles, was wir zum Leben brauchten – Gemüse, Milchprodukte, Fleisch. Montags standen wir für die Rückreise oft um drei in der Nacht auf, damit ich rechtzeitig wieder in der Schule war. Zu den Eltern meines Vaters hatte ich weniger Kontakt. Das lag daran, dass ihr Bauernhof noch weiter entfernt lag und mein Opa Anton bei einem Autounfall schon sehr früh gestorben ist.

Mein erster Weg am Freitagabend auf dem Bauernhof führte mich sofort in den Stall. Ich wollte sehen, was es Neues gab. Meine Oma sagte immer zu mir: »Geh in den Stall und schau, was alles geboren wurde.« Es faszinierte mich, wenn ich ein neugeborenes Kalb streicheln durfte oder wenn ich sah, wie die jungen Ferkel in einer Woche gewachsen waren. Ich liebte es als Kind, meine Hand in den Mund eines kleinen Kalbes zu stecken und zu spüren, wie es an meinen Fingern saugt. Dieses Gefühl der Wärme und Nässe fehlt mir heute manchmal, weil es für mich das absolute und pure Bauernhofgefühl symbolisiert. Was romantisch klingt, war für meinen Bruder Jānis und mich auch harte Arbeit. Denn das Leben auf dem Bauernhof bestand für uns nicht nur aus Spielen und Kälberstreicheln. Wir wurden von unseren Großeltern als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt. Zeit für Blödeleien, wie andere Kinder in den Ferien, hatten wir kaum. Wenn wir uns einmal vor der Arbeit drücken wollten, war unser Geheimversteck der Dachboden. Über eine unglaublich steile Treppe im Flur des Haupthauses gelangte man hinauf. Es war ein dunkler, verstaubter Raum, nur mit einem kleinen Fenster ausgestattet. Hier gab es jede Menge zu entdecken. Mein Bruder und ich kramten in den Büchern, fanden alte Fahrräder, Fotos, Wolle für Handarbeiten meiner Großmama, Militärstiefel und Sachen meines Opas. Aber auch Mäuse hatten hier ihr Zuhause, doch das störte uns nicht. Hier tauchten wir in eine eigene Welt ein, abseits des Bauernalltags.

Tagwache auf dem Land war um sechs Uhr. Morgens, nachdem meine Oma die Kühe gemolken hatte, musste ich diese aufs Feld treiben. Danach gab es erst Frühstück. Vormittags musste ich stundenlang Unkraut jäten oder andere Feld- und Gartenarbeiten erledigen. Vor dem Mittagessen durfte ich zur Abkühlung in den kalten Fluss springen. Hier, im kleinen Fluss in der Nähe des Bauernhofs, lernte ich auch als kleines Kind schwimmen. Nachmittags half ich meinem Großvater Albert beim Heumachen. Als ich älter war, durfte ich mit Opa Albert auch mit der Sense das Gras mähen. Mein drei Jahre älterer Bruder musste beim Holzhacken helfen, und ich durfte die Holzstücke stapeln. Abends wurden die Kühe in den Stall zurückgetrieben, dann standen Melken und Jungtierefüttern gemeinsam mit Oma auf dem Programm. Nach so einem Tag hatten mein Bruder und ich meistens einen ordentlichen Hunger, und es gab Abendessen. Uns blieb nicht viel Zeit für kindliche Unbekümmertheit. So habe ich gelernt, mir meine Zeit immer genau einzuteilen.

Das Haus meiner Großeltern war sehr schlicht möbliert, die Einrichtung war auf das Notwendigste beschränkt. In den Sommermonaten, wenn Verwandte zu Besuch kamen und im kleinen Haupthaus kein Platz mehr war, schliefen mein Bruder und ich auf dem Dachboden des Stalls, wo das Heu eingelagert war. Ich liebte den Geruch des frischen Heus, und es war einer unserer liebsten Spielplätze, wo wir etwa Robin Hood spielten. Doch einmal ging so ein Abenteuer beinahe schief. Aus dem Holz der Fensterkreuze schnitzten wir echte Pfeile und schossen aufeinander … Plötzlich hörte ich ein »Au!« Voller Stolz schrie ich: »Getroffen! Getroffen!« Bis mein Bruder aus dem Versteck kam und ich sah, dass sein Gesicht blutüberströmt war – ich hatte ihn am Augenbrauenknochen verletzt. Wenn ich mit dem Pfeil nur ein paar Millimeter tiefer getroffen hätte, hätte er blind sein können. Ich glaube, ich muss nicht weitererzählen, was passierte, als unsere Tat aufflog.

Auf dem Dachboden des Stalls fühlte ich mich so unheimlich erwachsen und unabhängig. Ganz allein im Stall schlafen zu dürfen, allein mit der Angst zurechtzukommen, das war Abenteuer pur. Auch wenn die Nächte im Sommer in Lettland nicht besonders lang dauern. Denn der Himmel färbt sich, ähnlich wie in den skandinavischen Ländern, erst nach Mitternacht pechschwarz.

Höhepunkt der hellen Nächte ist der 23. Juni, wenn in Lettland mit dem Johannesfest die kürzeste Nacht gefeiert wird. In dieser Nacht wird es nicht wirklich dunkel. Überall gibt es Feuerstellen, es wird gesungen und getanzt. Die Letten springen übers Feuer, weil es nach einem alten Brauch heißt, dass man im Sommer nicht von den Mücken gebissen wird. Es wird Bier getrunken, und Oma Nellija tischte stets ihren selbst gemachten Käse auf – sie hatte den besten im ganzen Dorf. Die Häuser sind mit Blumen und Eichenkränzen geschmückt, auch Frauen und Männer tragen sie, und jene Jugendlichen, die etwas mehr als platonische Liebe füreinander empfinden, gehen in dieser Nacht auf die Suche nach »papardes zieds«, der »fernen Blume« … Weil es in unserer Familie gleich zwei Johannes gab – meinen Vater und meinen Bruder –, war in dieser Nacht an Schlaf nicht zu denken.

Meine Großeltern Monika und Anton, die Eltern meines Vaters.

Wenn im Juli in der Nacht plötzlich ein Gewitter aufzog, hatte ich oft unheimliche Angst. Also sprang ich durch die Heuluke hinunter in den Stall und kuschelte mich neben die Kühe. Die Tiere kannten die kleine blonde Elīna, und so musste ich mich nicht fürchten. Am nächsten Tag um halb sieben in der Früh fand mich dann Oma Nellija oft schlafend im Futtertrog.

Meine Großeltern waren zwar einfache Bauern, aber sie liebten die Musik. Mein Großvater Albert und seine drei Brüder waren allesamt sehr talentierte Amateur-Musiker. Einer spielte Geige, der andere Akkordeon, der dritte war ein toller Bariton. Bei Familienfesten oder zu Weihnachten gab es immer Musik – wenn auch in sehr einfacher Form. Und auch meine Oma Nellija hatte ein großes Herz für Musik und Kultur, so wie eigentlich alle Letten – wir alle singen, spielen etwas oder tanzen. Sie war eine ebenso unglaublich zierliche wie zähe Frau. Neben dem eigenen Bauernhof musste sie in einer Kolchose mit achtzig Kühen arbeiten. Mehr als vier bis fünf Stunden Schlaf bekam sie nie. Ich erinnere mich noch an ihre überaus zarten, aber muskulösen Arme. Vom Melken war jeder Muskel genau definiert. Und ich kann mich auch nicht erinnern, meine Großmutter jemals mit offenem Haar gesehen zu haben. Ihr Kopf war stets mit einem Tuch bedeckt. Auf dem Bauernhof wurde fast alles selbst produziert. Milch, Butter, Brot, auch die Tiere wurden selbst geschlachtet. Am Webstuhl webte Oma Nellija die Bettwäsche, die Tischdecken bestickte sie wunderschön mit Kreuzstichen. Heute noch habe ich Omas Tischdecken bei mir zu Hause in Spanien und decke jedes Jahr den Weihnachtstisch damit. Sie war es, die mir das Stricken beigebracht hat. Selbst das Brotbacken habe ich von ihr gelernt – und ich mache es heute noch. Die Spezialität von Oma Nellija war ein Süßsauer-Brot mit viel Kümmel. Meine Oma Monika, die Mutter meines Vaters, hat gern Roggenbrot gebacken. Das ist eine Höllenarbeit, denn der Teig muss bis zu zwei Stunden geknetet werden, weil der Roggen irrsinnig klebrig ist.

Glückliche Kindheit in Riga.

Trotz der harten Arbeit, dem wenigen Schlaf, wusste Großmama Nellija immer, was im Theater oder in der Oper in Riga passierte, wer was gesungen hat, welcher Sänger oder Schauspieler gerade populär war. Sie war eine Bäuerin, aber sie war unheimlich weise. Man konnte mit ihr über Kultur, Politik oder einfach über Herzensangelegenheiten sprechen.

So pendelte ich zwischen Bauernhof und Musiksalon. In Riga mussten mein Bruder und ich ein Musikinstrument lernen. Klavier, hatten meine Eltern für uns entschieden. Keiner von uns mochte es, und mein Bruder stieg später auf Klarinette um. Als ich von meiner Mutter zur ersten Klavierstunde gebracht wurde und vor der Tastatur saß, begann ich zu weinen. Trotzdem spielte ich letztendlich zwölf Jahre Klavier. Es war eine Qual für mich. Ich träumte von einer Flöte, einer Klarinette oder einem Saxofon. Aber ich konnte mich gegen meine Eltern offenbar nicht durchsetzen. Jetzt bin ich ihnen unglaublich dankbar, dass sie es nicht aufgegeben haben, denn heute kann ich alle meine Partien und Lieder allein einstudieren.

Auf dem Bauernhof meiner Großeltern: »Ich bin die beste melkende Sängerin.«

Mein Bruder ist kein Musiker geworden, sondern Medienkünstler, und als solcher lebt er zwar in Lettland, ist aber dauernd in der Welt unterwegs. Und auch er profitiert bei seiner Arbeit von der musikalischen Ausbildung. Ich finde es äußerst wichtig, dass sich Eltern die Mühe machen und Kindern den Zugang zur Musik ermöglichen. Dazu benötigt man keine eigene Geige und kein eigenes Klavier, es reicht schon, wenn die Kinder in einem Chor singen können, eine Trommel in die Hand gedrückt bekommen oder eine Kinderoper besuchen dürfen. Es geht darum, dass die Kinder lernen, ihre Ohren zu spitzen, und dass sie bei Prokofjews »Peter und der Wolf« oder Humperdincks »Hänsel und Gretel« ein Orchester live erleben. Opernbesuche sollten genauso ein Fixpunkt in der Erziehung sein wie der obligatorische Besuch im »Disneyland«.

Die Welt des Theaters und der Bühne faszinierte mich von der ersten Minute an. In diesen Zauber hatte ich mich verliebt. Meine Mutter erzählte mir, dass ich zwei Jahre alt war, als ich zum ersten Mal den Wunsch äußerte, Sängerin zu werden. Damals musste ich meine Mutter stets zu ihren Gesangsstunden begleiten. Ich trug als kleines Mädchen einen Pagenkopf, saß ganz ruhig in einer Ecke und hörte vierzig Minuten zu, wie meine Mutter Vokalisen übte. Ihre Lehrerin fragte mich einmal: »Na, kleine Lina, was möchtest du machen, wenn du groß bist?« Und ich antwortete: »Ich werde Sängerin, wie Mama.« Das waren meine ersten Zukunftspläne.

Mit fünf oder sechs Jahren allerdings träumte ich davon, Schauspielerin zu werden. Nach der Schule kam ich ins Theater. Meine Mutter arbeitete gerade an einem Musiktheaterstück von Mark Twain, »Der Prinz und der Bettelknabe«. Sie studierte mit der Schauspielerin zuerst den Gesang ein. Dann verschwand die Mimin in der Garderobe. Zurück auf der Bühne, hatte sich die Schauspielerin in eine Prinzessin verwandelt, die ein wunderschönes Kleid, mit weißen Perlen bestickt, trug. Ihren Kopf schmückten eine Perücke mit weißen Locken sowie ein Diadem mit Perlen und Steinen. Ich war so perplex von der Verkleidung und dachte: Das will ich auch.

Anfangs war ich überzeugt, Schauspieler sterben sogar für ihren Beruf. Ich war beeindruckt von dieser Leidenschaft. In der ehemaligen Sowjetunion hatten wir nur zwei oder drei TV-Sender. Und meistens liefen Kriegsfilme: Panzer, Bomben und jede Menge Tote. Ich war damals noch so naiv, dass ich tatsächlich dachte, die Schauspieler lieben ihre Profession so, dass sie sich dafür vor der TV-Kamera oder auf der Bühne opfern und sich vergiften, erschlagen oder erschießen lassen. Irgendwann klärten mich meine Eltern auf, dass alles nur Show ist. Und plötzlich entdeckte ich, dass dieselben Schauspieler, die ich auf der Bühne sterben gesehen hatte, zwei Monate später einen Liebhaber spielten. Als mir das bewusst wurde, stand für mich fest: Ich will auf die Bühne und Schauspielerin werden.

Mein Doppelleben zwischen Bauernhof und Theaterwelt machte mich in der Schule zur Außenseiterin. Durch die Künstler-Freunde meiner Eltern war ich es gewohnt, schon als Kind intellektuell anspruchsvollen Gesprächen zu folgen. Dieses Getratsche der Mädchen über Kleider, Puppen und ihre Lieblingsfarbe Rosa interessierte mich einfach nicht. Mehr noch, es langweilte mich. Ich fand keinen Anschluss. Auch bei den Burschen nicht. Durch die ständige Arbeit auf dem Bauernhof hatte ich viel Kraft, war ich nicht so zierlich wie meine Mitschülerinnen. Die kräftige Elīna jagte den gleichaltrigen Buben Angst ein. Keiner hat sich getraut, mich am Zopf zu ziehen, sie fürchteten wohl, dass sie von mir eine übergezogen bekommen. Ich war ein ziemlich wildes Mädchen. Bei meinen ersten Auftritten in der Schule, wo ich mit meiner Klassenkameradin ein Duett aus dem Mark-Twain-Stück sang, bekam ich stets nur die Bubenrolle zum Singen. Da musste ich den Mädchen mit den hohen Sopranstimmen den Vortritt lassen. Also bin ich als Mezzo schon seit dem Alter von acht bis zehn Jahren an Bubenpartien gewöhnt.

Abschied von meiner geliebten Oma Nellija. Auf ihrem Bauernhof verbrachte ich meine Kindheit.

Als ich elf war, starb meine Oma Nellija, bei der ich auf dem Bauernhof eine wunderschöne und sehr einprägsame Kindheit erleben durfte. Sie hinterließ meiner Mutter ein kleines Erbe, womit sich Mama einen kleinen Lebenstraum erfüllen konnte. Ende der achtziger Jahre kaufte sie sich ein kleines Sommerhaus mit zwei Hektar Land, ungefähr hundert Kilometer von Riga entfernt. Die kleine Landwirtschaft stellte sich als Glücksfall heraus. In den Jahren des Zusammenbruchs der Sowjetunion waren Lebensmittel in Lettland oft sehr knapp. Für Geburtstage haben wir schon Monate vorher eine Dose Erbsen oder Kaffee aufgespart. Selbst so einfache Haushaltsartikel wie Toilettenpapier waren Mangelware. Ich erinnere mich noch, wie sich mein Vater einmal im Geschäft um Toilettenpapier anstellen musste. Familien wurden bevorzugt, für jedes Kind gab es ein paar Rollen mehr. Also standen mein Bruder und ich mit meinem Vater in der Reihe, dann das Ganze noch einmal mit meiner Mutter. Und am Ende haben sich die Nachbarn mich »ausgeliehen« – ich bekam eine Mütze und einen Schal um den Hals, damit ich »anders« ausschaue. Und so gingen wir stolz mit so viel Klopapierrollen nach Hause, dass wir für ein halbes Jahr »versorgt« waren.

Vor allem Zucker war eine echte Rarität, und so beschloss meine Mutter, auf unserem neuen Landsitz Zuckerrüben anzubauen. Ende Oktober, ein Jahr nach dem Hauskauf, rückten wir zur ersten Zuckerrübenernte aus. Die ganze Familie war im Einsatz, und ich erinnere mich noch heute, wie bitterkalt es war. Der erste Schnee war schon gefallen, und ich hockte mit meinen Eltern auf dem Feld und holte die Zuckerrüben aus der harten Erde. Zuerst musste man die Rübe mit einem Spaten aus der Erde stechen und dann mit einem Messer Kopf und Blätter abschneiden. Natürlich jammerte ich: »Mama, mir ist viel zu kalt. Ich möchte ins Haus.« Aber Mama blieb hart: »Wir müssen ernten, sonst war unsere ganze Arbeit umsonst.« Wir ernteten sechs Säcke Zucker, die jeweils fünfzig Kilo wogen, also 300 Kilo Zucker. Zucker war damals das perfekte Geschenk. Zum Geburtstag, zu Weihnachten oder nach einer Premiere gab es von meinen Eltern ein Kilo Zucker. Und alle waren überglücklich.

Diese Überlebensnot von damals gibt mir heute eine gewisse Gelassenheit, über kleine Probleme zerbreche ich mir nicht den Kopf. Unsere Generation hat gelernt: Arbeite und du wirst belohnt. Ich scheue keine manuelle Arbeit; als ich zum Beispiel in Frankfurt lebte, habe ich alle meine Ikea-Möbel selbst zusammengebaut – das Bett, den Kleiderschrank, sogar die Lampen habe ich selbst montiert. Es gab Tage am Monatsende, an denen wir nicht viele Lebensmittel zum Kochen im Kühlschrank hatten. Doch die Not macht erfinderisch, so habe ich gelernt, aus wenigen, einfachen Zutaten wie Kartoffeln, Zwiebeln, Öl köstliche Gerichte zu zaubern. Die Zubereitung geht bei mir ruckzuck, innerhalb einer halben Stunde stehen alle Gerichte auf dem Tisch. Ich bin auf so vielen Empfängen, Diners, Cocktail-Abenden, dass zu Hause alles im Handumdrehen fertig sein muss. Ich finde es einfach unfair, dass man vier Stunden ins Kochen investiert, und nach zwanzig Minuten ist die ganze Mühe, die du in die Zubereitung gesteckt hast, aufgegessen. Eine Ausnahme ist natürlich Weihnachten. Für das Festtagsmenü stehe ich zwei Tage selbst hinter dem Herd, backe mein eigenes Brot, Speckröllchen und Kekse. In Lettland will es der Weihnachtsbrauch, dass am Heiligen Abend mindestens neun Gerichte aufgetischt werden. Diese Tradition erfülle ich jedes Jahr. Die Familie um mich, der Geruch von braunen Erbsen mit Speck und Zwiebeln, panierte Schweinekoteletts oder »Rosols« (ein spezieller lettischer Salat mit fein geschnittenem Gemüse, Ei und Fleisch und Mayonnaise), dazu kommt der Duft von echten Wachskerzen und dem Tannenreisig vom Weihnachtsbaum – das ist für mich das perfekte Weihnachtsfest.

2

»MIT EINER SOLOSTIMME WIRD ES NICHTS WERDEN. DU HAST DEINE STIMME VERRAUCHT«

Als Teenager hatte ich endlich eine beste Freundin gefunden. Laura kam wie ich aus einer sehr musikalischen Familie und war ein paar Jahre älter als ich. Ihr Vater war einer der bekanntesten Cellisten in Lettland, und mit ihrer Mutter, einer Pianistin, hat meine Mutter sehr oft Konzerte zusammen gesungen. Während unsere Mütter im Salon musizierten und probten, haben wir in unserem Zimmer unsere »Dinge« besprochen. Die Liebe zur Musik und die Ungeduld beim Üben (Laura spielte Cello) haben uns verbunden. Aber wir waren auch typische Teenager, gingen auf Partys, und weil wir eben Teenager waren, haben wir auch mal Zigaretten oder Wein ausprobiert – das volle Programm. Und wir hatten einen gemeinsamen Traum: eines Tages berühmt und reich zu werden. Ich glaube, dieses Ziel war mein Antrieb. Wobei mir der Ruhm wichtiger war als der Reichtum. Das Geld stand für mich nie im Vordergrund, selbst als ich noch jung war und Geld oft eine echte Mangelware.

Bei meinem ersten Engagement an der Oper in Meiningen in Deutschland wurden meine Freunde und ich für mehrere Beethoven-Konzerte in Fulda und Eisenach unter Vertrag genommen. Als Honorar gab es einen Scheck über 9000 D-Mark. Vier Monate später bekam mein Freund Thomas – ein Bariton – vom Intendanten des Orchesters einen Anruf:

»Sie kennen doch Frau Garanča?«

»Ja, sie ist eine Freundin hier im Theater. Wieso?«

»Können Sie bei Frau Garanča nachfragen, ob sie ihren Scheck verloren hat? Denn wir müssen unsere Buchhaltung abschließen, und der Scheck wurde immer noch nicht eingelöst.«

Meinen ersten Auftritt hatte ich mit neun Jahren in der Schule.

Ich war auf meinen ersten Scheck so stolz, dass ich ihn eingerahmt und in meiner Wohnung aufgehängt hatte. Auf die Bank zu gehen und mein Honorar abzuholen, daran habe ich einfach nicht gedacht. Und da ich noch nie zuvor in meinem Leben einen Scheck überreicht bekommen hatte, wusste ich auch nicht, was man damit macht. Ich war noch sehr naiv.

Der Weg bis zum ersten Scheck war allerdings ein steiniger. Ich erlebte viele Galeerenjahre, bis ich meinen ersten großen Erfolg auf der Opernbühne feiern durfte. Anfangs schaute es sogar so aus, als würde es mit einer Künstlerkarriere bei mir nichts werden. Meine ersten Karriereversuche waren allesamt Niederlagen. Am Ende der Schulzeit stellte mir meine Mutter die Frage: »Du bist jetzt siebzehn. Die Schulzeit ist vorbei. Was willst du in deinem Leben machen?«

Mein Schulabschluss – damals war ich siebzehn Jahre alt.

In mir schlummerte noch immer der Wunsch, Schauspielerin zu werden. Die Aufnahmeprüfung wird ein Klacks, dachte ich. Schließlich war ich von Kindesbeinen an im Theater. Wo, wenn nicht auf der Bühne, wusste ich, wie die Uhren laufen? Ich sah alles ziemlich locker, studierte ein Gedicht ein. Als Lied wollte ich »Summertime« aus »Porgy and Bess« vortragen. Ich ging selbstbewusst zur Prüfung für die Schauspiel-Akademie. Beim Singen wurde ich gleich mit einem ziemlich enttäuschenden »Ja, nett« beurteilt. Dann musste ich einen kleinen Monolog vortragen. Zusätzlich wurden noch kleine Etüden verlangt. Ich sollte eine Kuh auf der Wiese und eine Blume auf der Wiese darstellen. Nach einer kurzen Jury-Besprechung wurde mir mitgeteilt: »Es reicht nicht. Durchgefallen!«

Ich war unheimlich enttäuscht und dachte mir: Was jetzt?

Der Heimweg war eine Qual. Meiner Mutter zu beichten, dass ich durchgefallen bin, war mir unheimlich peinlich. Ich schämte mich. Aber es kam anders. Sie nahm die Nachricht überraschend gelassen, fragte nicht lange nach dem Grund für mein Versagen, sondern präsentierte mir gleich eine Alternative: »An der Kulturakademie gibt es einen Kurs für Kulturmanagement. Du hattest immer die besten Noten in Englisch und Russisch. Das könnte was für dich sein.« Also meldete ich mich für den Vorbereitungskurs an.

Bei der ersten Prüfung mussten wir eine Geschichte schreiben, und ich habe einen kurzen Krimi geschrieben. Darauf fragte der Professor meine Mutter: »Schreibt Elīna zu Hause? Haben Sie noch was von ihr?« Ich hatte nichts.

Zwei Wochen später mussten wir wieder etwas schreiben, einen Businessplan erstellen, wie ich ein Event organisieren würde, und mir ist nichts mehr eingefallen … Mir wurde schnell klar, dass die Organisation von Kulturevents, das Suchen nach Sponsoren nicht meine Welt war.

Wieder musste ich den Canossagang zu meiner Mutter antreten:

»Kulturmanagement ist nichts für mich.«

Als nächste Alternative hat mein Vater vorgeschlagen, mich zur Musikpädagogin ausbilden zu lassen. Er versuchte mir diverse Einsätze wie Forte oder Diminuendo beizubringen. Ich bin sogar mit einem Chorlied zu einem »Vor-Dirigat« in das Musikgymnasium gegangen, um einem Kollegen meines Vaters vorzudirigieren. Aber vergeblich. Auch hier scheiterte ich. Ich konnte mich mit meinen Händen einfach nicht ausdrücken.

»Nichts Besonderes«, hieß es.

Dieses Mal war auch Mama schon ein wenig verzweifelt: »Was willst du jetzt machen?«

Wir diskutierten den ganzen Abend, gingen mehrere Varianten durch. Für Jobs wie Rechtsanwalt fühlte ich mich auch nicht berufen. Diese Art von Gehirnarbeit, wie ich es nenne, lag mir nicht. Das Auswendiglernen von Paragrafen erschien mir wie der reinste Horror. Mathematik, Physik waren in der Schule immer meine schwächsten Fächer gewesen. Ich wälzte mich im Bett hin und her, suchte nach einem Ausweg aus der Misere. Schließlich kam ich zu dem Entschluss: »Ich werde singen.«

An die Opernbühne dachte ich damals noch lange nicht. Das Musical erschien mir eine realistische Variante, um endlich Erfolg zu haben. Es war ein Mix aus beidem: Schauspiel und Singen. Aber auf einem Niveau, das ich schaffen müsste.

Ich erinnere mich noch genau, es war ein Sonntagsfrühstück im Dezember in unserer Küche, als ich meiner Mutter bei einem Butterbrot meinen Entschluss mitteilte. Das Frühstück hatte in unserer Familie immer einen besonderen Stellenwert. Durch die Engagements meiner Eltern waren sie abends meistens nicht zu Hause. So habe ich sehr früh für uns Kinder und auch manchmal für meine Eltern gekocht, das Haus geputzt oder Wäsche gebügelt. Also alles, was ein ordentliches Mädchen zu Hause können muss. Für meinen Bruder und mich gab es nur das gemeinsame Frühstück, um wichtige Entscheidungen mit den Eltern zu besprechen. Den Rest des Tages mussten wir selbstständig bewältigen.

»Ich will singen«, sagte ich zu meiner Mutter.

»Warum hast du jetzt diese Entscheidung getroffen?«

»Ich habe doch schon bei Vater im Chor gesungen, warum nicht?«, sagte ich.

»Na gut, dann gehen wir nach dem Frühstück an den Flügel und werden ein paar Töne probieren.«

Ich sang dann ein paar Vokalisen. Aber Mama war nicht überzeugt von meiner Stimme: »Zur Solostimme wird es nicht reichen. Du hast die Stimme mit deinen Diskotheken-Besuchen und dem Rauchen ruiniert.« Ich habe natürlich nie zugegeben, dass ich geraucht habe. Vor meinen Eltern einen Glimmstängel in die Hand zu nehmen war für mich ein absolutes Tabu. Dennoch wieder durchgefallen. Dieses Mal sogar bei der eigenen Mutter.

Wie kann eine Mutter über ihre Tochter ein derart hartes Urteil fällen, statt ihren Traum zu unterstützen? Ich glaube, es steckte damals vor allem ihre mütterliche Sorge dahinter. Sie war selbst Mezzosopran und wusste aus eigener Erfahrung, wie schwer dieser Beruf ist. Dass es Jahre dauert, bis man die Stimme im Griff hat. Wie lange es dauert, eine Technik zu erarbeiten, bei der man die Stimme möglichst wenig belastet. Wie hart manchmal die Kritiken sein können und wie einsam man sich auf den Reisen fühlt. Meine Mutter wollte mir ersparen, dass ich als Mezzo Nummer zehn am Theater bei den Rollen leer ausging. Vielleicht aber haben mich gerade ihre Zweifel angespornt, meine Sängerkarriere doch nicht aufzugeben. Es war dieses »trotzdem«, das mich antrieb. Und dann noch das Rauchen? Es kann doch nicht sein, dass die Stimme so verraucht ist?!

Zugegeben: Meine erste Zigarette probierte ich mit fünf Jahren. Damals beobachtete ich meinen Großvater Albert auf dem Bauernhof, wie er sich vor dem Abendbrot seine Papyrossa anzündete und rauchte. Jeden Abend kurz vor neun Uhr startete er diese Zeremonie. Oma hatte ihm verboten, im Zimmer zu rauchen, wo der Fernseher stand. Also musste er seine Papyrossa erst ausrauchen, und erst dann durfte er ins Zimmer. »Die Kinder sind doch bei uns, sie können nicht im verqualmten Zimmer schlafen«, ermahnte ihn Oma Nellija.

Einmal jedoch machte mein Großvater nur zwei Züge und ließ die Zigarette liegen. Das war meine Chance. Ich setzte mich wie mein Opa auf seinen Sessel und griff nach dem Glimmstängel. Geschmeckt hat es mir überhaupt nicht, aber mir gefiel das Ritual. Damit die Großeltern meine kleine »Sünde« nicht entdeckten, stopfte ich mir Knoblauch und Zwiebel in den Mund. Die Faszination ließ mich nicht los. Am nächsten Tag wollte ich wissen, ob es an der freien Luft genauso toll war, und kraxelte auf einen Baum und rauchte meine erste eigene Zigarette. Das Abenteuer dauerte nur kurz, denn mein Bruder erwischte mich und erzählte es den Eltern.

Damit war meine Raucherkarriere fürs Erste zu Ende. Bis ich sechzehn wurde. Damals bin ich mit Laura und ein paar anderen Freunden in die Diskothek gegangen, und um erwachsen zu wirken, haben wir geraucht. Die Schauspielerinnen im Theater haben auch alle geraucht, also war es für mich nichts Ungewöhnliches. Als meine Mutter aber sagte, der blaue Dunst hätte meine Stimme ruiniert, war mir die Lust auf eine Zigarette für immer vergangen.

Eigentlich bin ich überall durchgefallen. Ich war siebzehn und stand vor dem Nichts, war in einer Sackgasse angelangt. So konnte es nicht weitergehen. Meine Entscheidung lautete: Ich bleibe beim Singen. Das wollte ich bei meiner Mutter durchsetzen. Ich ging zu ihr und forderte: »Du arbeitest doch als Gesangslehrerin mit allen. Warum nicht mit mir? Du musst mit mir arbeiten.«

Meine Eltern, mein Bruder und ich vor dem Flügel im Salon.